PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

続日本100名城東北の…

New!

オジン0523さん

2025年版・岡山大学… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

【甥のステント挿入… Gママさん

Gママさん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【甥のステント挿入…

Gママさん

Gママさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: JINさんの農園

露店・屋台を散策した後は、「白旗神社」の参拝の為に参道の石段を上って行った。

石段を上ると、参道の先に社殿が見えて来た。

「寒川比古命 (さむかわひこのみこと) 源義経公 白旗神社」。

寒川神社の御祭神は、寒川比古命(さむかわひこのみこと)・寒川比女命の二柱

(さむかわひめのみこと)の二柱の神を祀り、寒川大明神と奉称しているのだ。

干支絵馬掛。

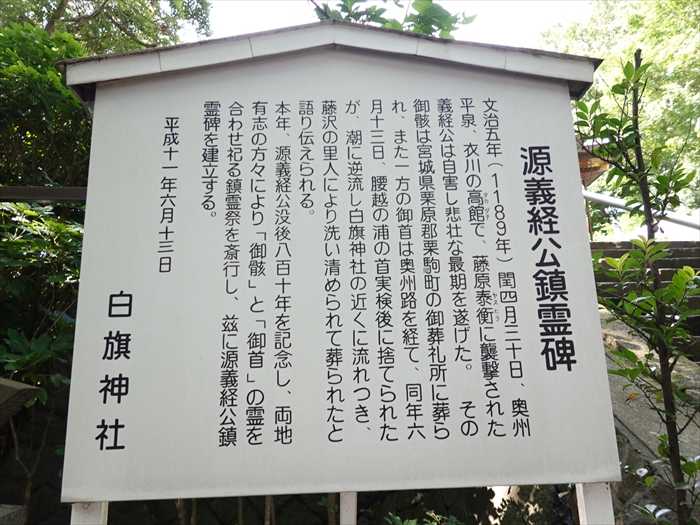

源義経公鎮霊碑。

義経公の兜を象ったこの鎮霊碑。

「義経松」碑

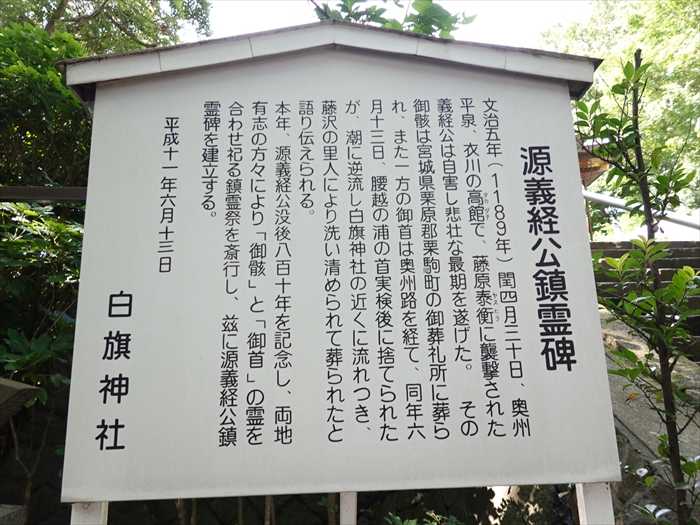

「源義経公鎮霊碑

更にもう1つの石段を上がると社殿が。

狛犬(右)。

狛犬(左)。

「社殿」。

昭和55年7月に大改修工事が行われ、平成16年2月に社殿回廊に高欄が設置された。

唐破風。

唐破風下の見事な彫刻。

提灯にも 「笹竜胆」が。

その後ろには町内の名前の書かれた提灯も(右側)。

町内の名前の書かれた提灯(左側)。

木鼻(右)。

拝殿正面。

「忠友殿」の扁額。

内陣をズームして。

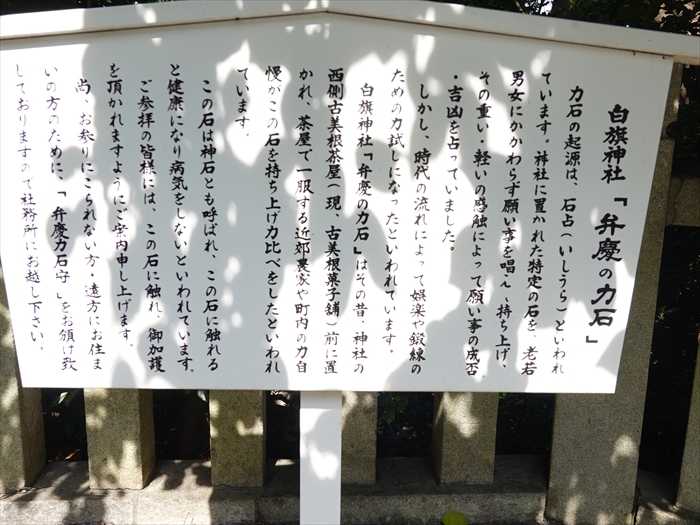

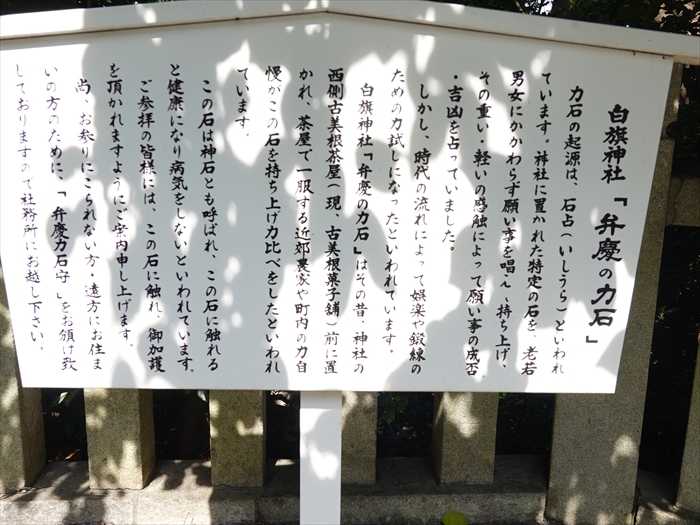

「拝殿」の横に白旗神社「弁慶の力石」があった。

案内板。

亀の甲羅に似ている石は茶店で一服した農家や町内の若者たちが持ち上げて力比べをしたのだと。」

「拝殿」前より参道を振り返る。

「御神札授与所・社務所」

昭和51年11月に完成した天平建築様式の社務所。

お神札、お守り、おみくじの頒布、お祓い・お願い事の受付を行っている。

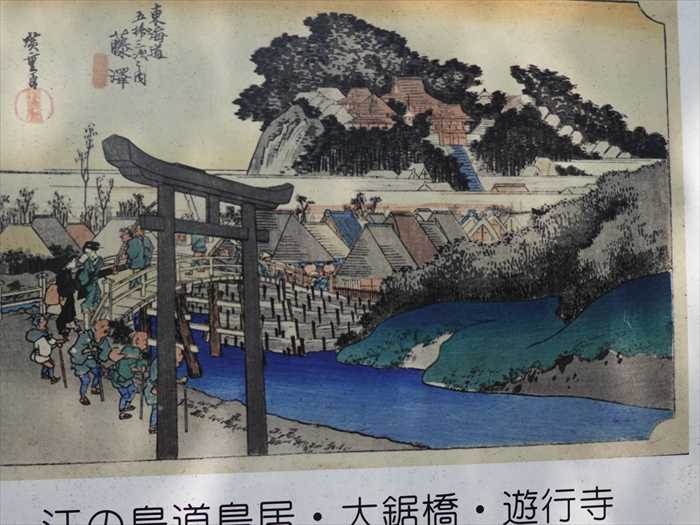

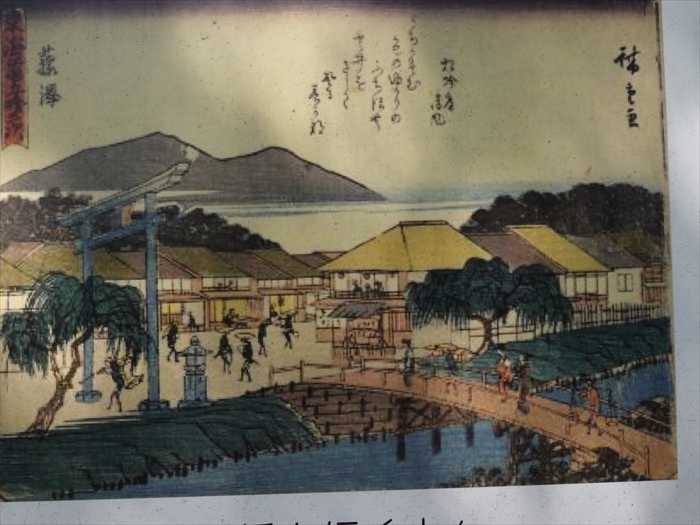

道路・国道467沿いの脇にあったのが「歌川 広重 東海道五拾三次の内 藤澤 遊行寺 」

藤沢は遊行寺の参詣者が多く、江ノ島への分岐点として賑わった。

遠くに時宗の本山、遊行寺の伽藍が描かれ、その右手にある家並は道場坂の存在を示し、

大鋸橋を挟んで、江ノ島弁天の鳥居がある。お参りをすませた人々が山門をでて橋を渡り、

鳥居をくぐろうとしている。

奥にあった境内社は共に「稲荷社」。

向かって右。

向かって左。

白旗川に架かる 「御典橋」から石鳥居を振り返る。

藤沢市民病院駐車場に向かって白旗川沿いに進むと、左手に休憩ベンチが置かれていた。

手摺には「白旗川」と書かれたオブジェが。

白旗神社の由来「義経伝説」であろう。

奥州平泉で死んだ義経の首は、鎌倉の腰越で検分された後、海に捨てられ、

境川を上って白旗川までたどり着いたとされているのだ。

義経の兜をデザインして「義経伝説」を表現しているのであろう。

近くには「 首洗いの井戸 」 👈 リンク もあるのだ。

こちらは藤沢市の鳥「カワセミ」。

その先にあったのが「白旗保育園」。

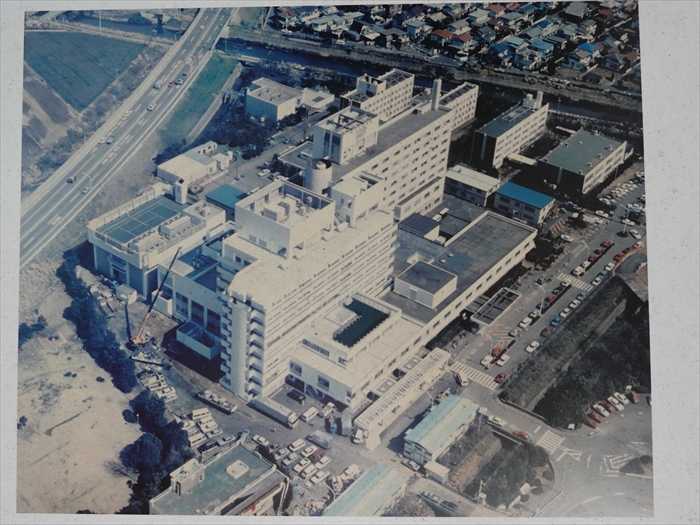

更にその先にあったのが「藤沢市民病院 西館」。

「厚生年金特別融資 藤沢市民病院」碑。

その奥に少女像があった。

台座には「真心」と。

近づいて。

近づいて台座を確認すると「SADATO SUYAMA」のサインが深く刻まれていた。

陶山定人(1926-2009)氏は広島県福山市生まれで相模原を拠点に活躍した彫刻家。

県内各所に作品があるようだ。

藤沢市役所の旧庁舎前にも陶山氏の作品があったと記憶しているが。

そして「藤沢市民病院」の旧バス停の場所には、「歩いて見よう 藤沢市」の案内板が

置かれていた。

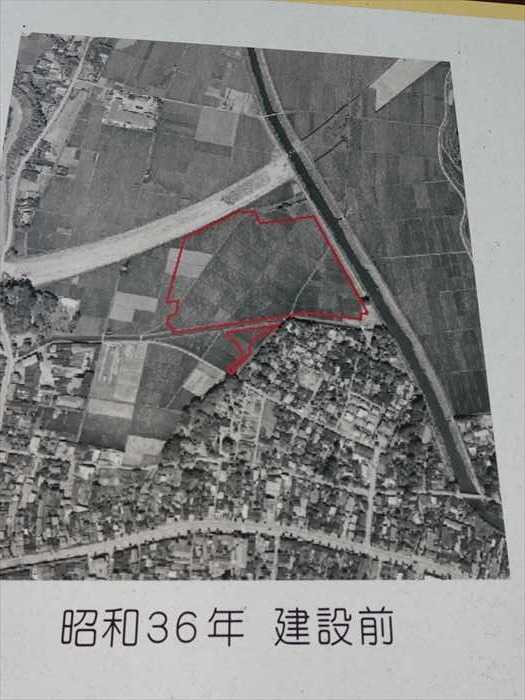

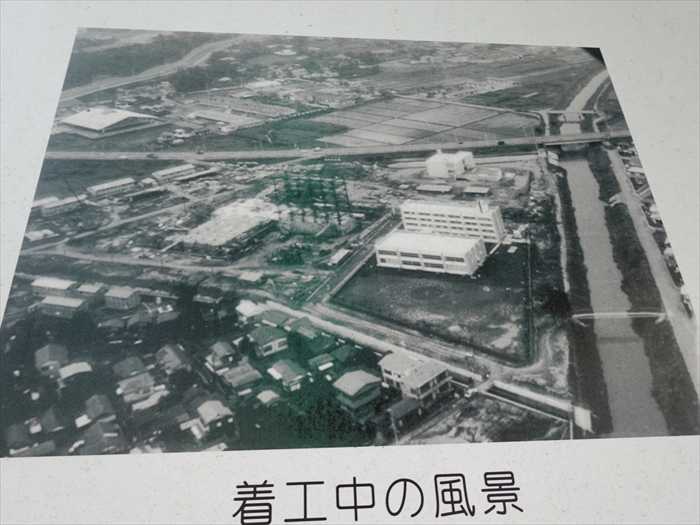

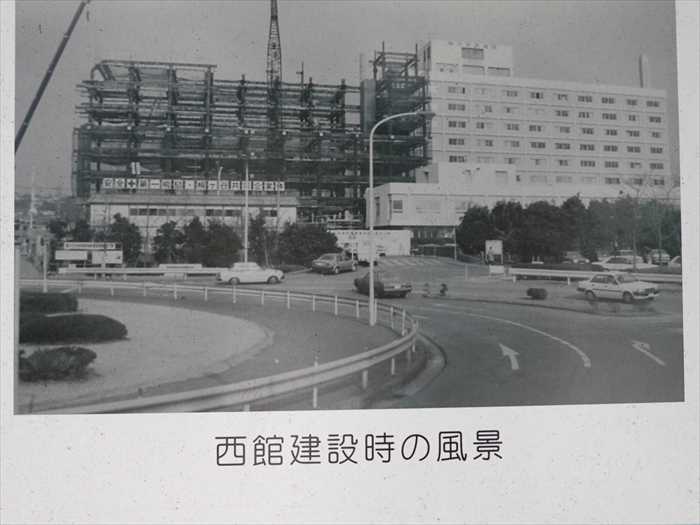

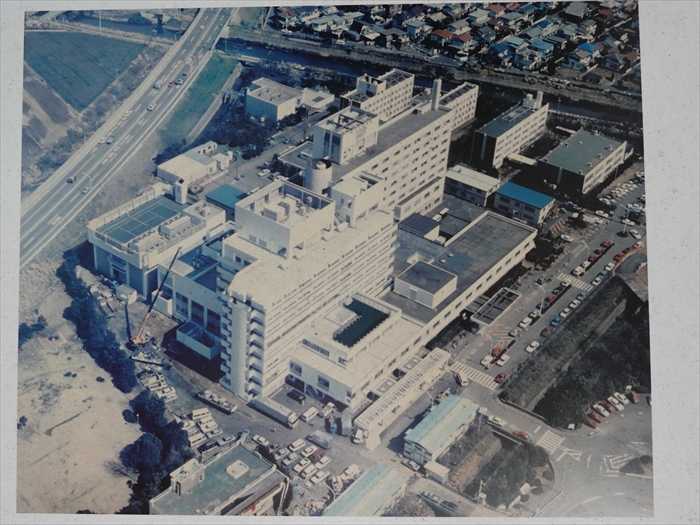

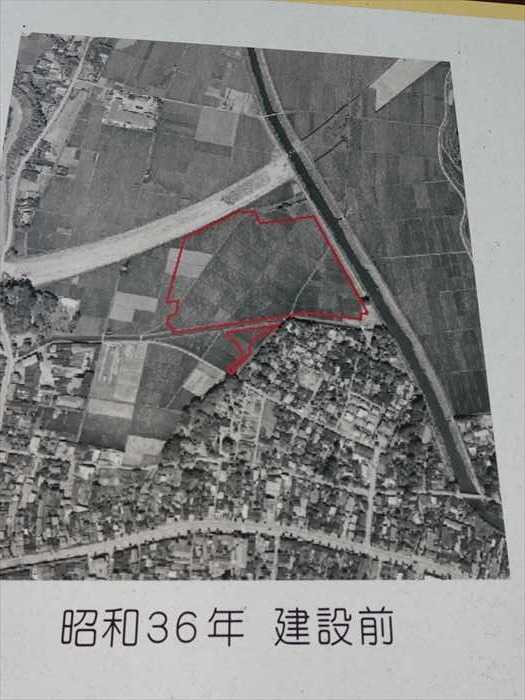

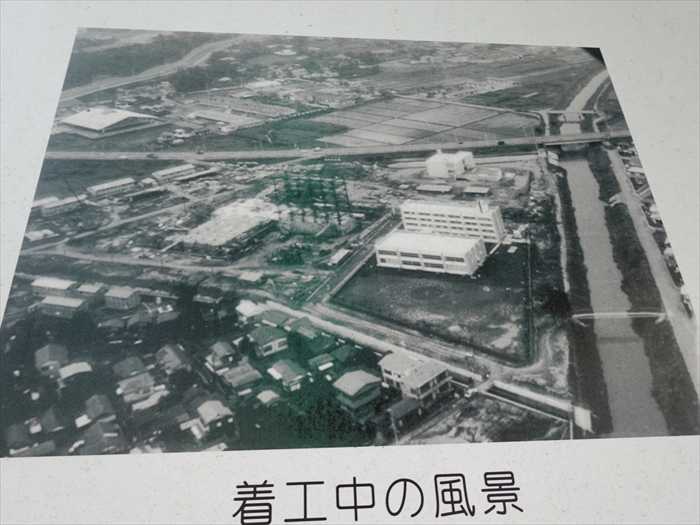

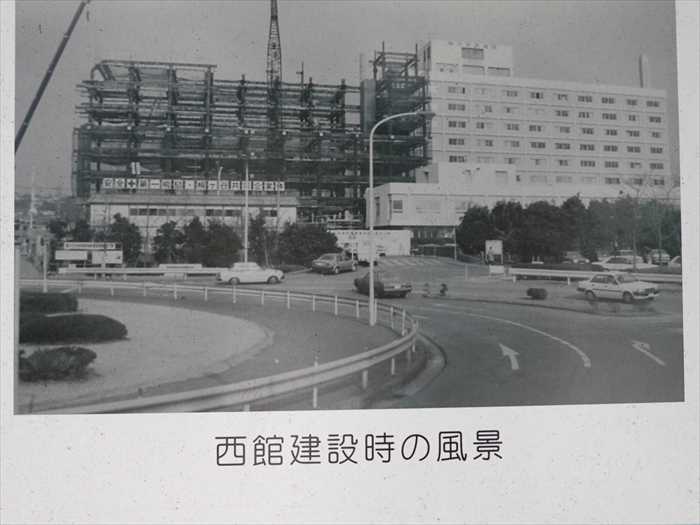

「市民病院のおいたち」。

建設前の昭和36年の航空写真。

着工中の風景。

西館建設時の風景。

昭和46年10月 開院。

平成元年3月 西館完成。

平成18年12月 救命救急センター完成。

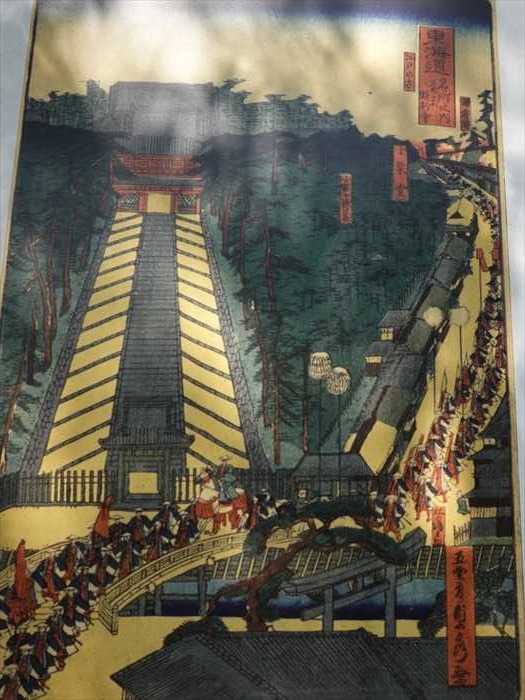

「浮世絵で見る藤沢宿

今から180年前に描かれた浮世絵 藤沢宿は1601年に誕生

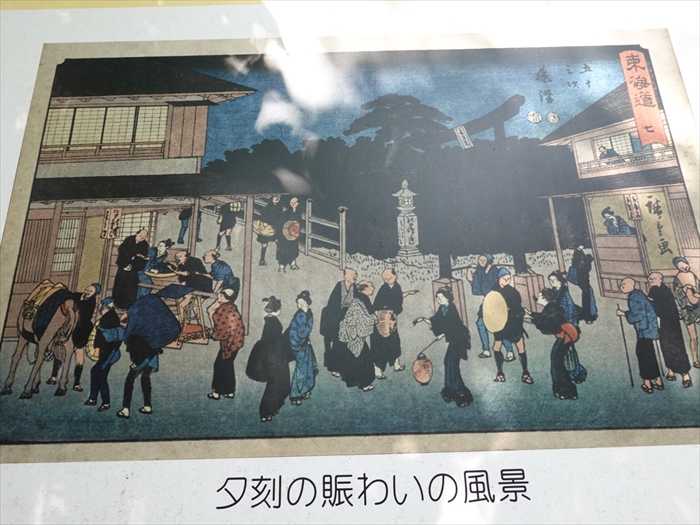

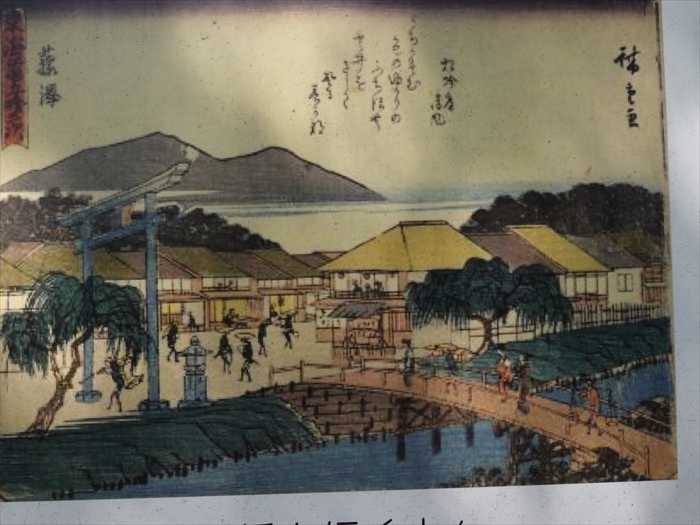

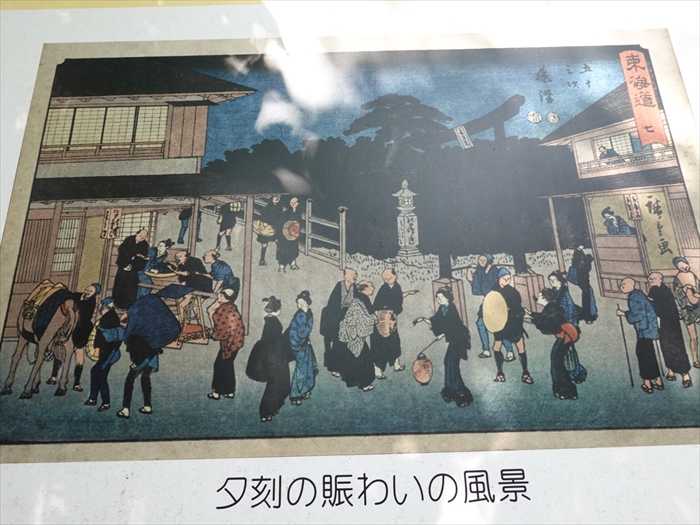

「夕刻の賑わいの風景」。

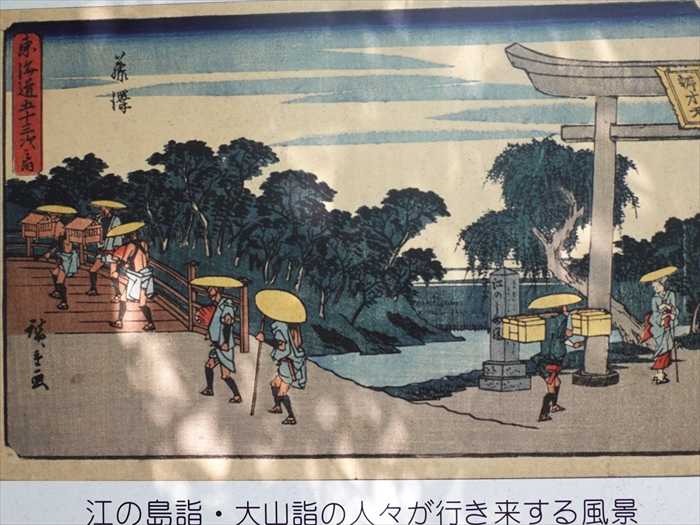

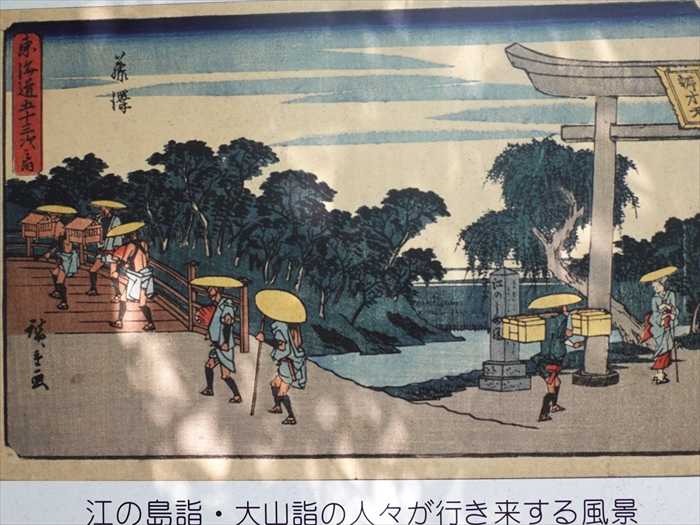

江の島詣・大山詣の人々が行き来する風景。

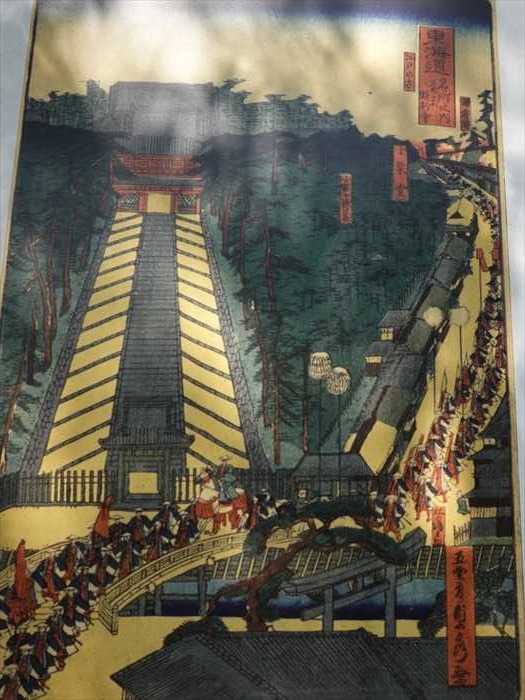

遊行寺坂上から大鋸橋まで続く行列の模様。

作者: 橋本貞秀 制作時期:文久3年(1863)。

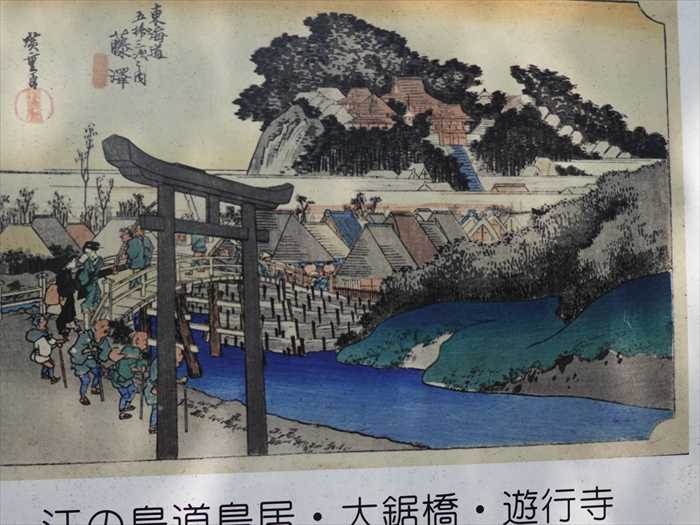

江の島道鳥居・大鋸橋・遊行寺。

大鋸橋を行く人々。

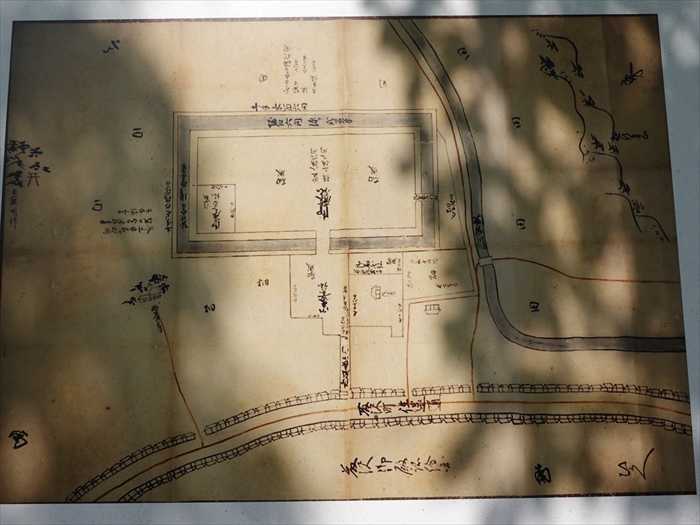

「藤沢御殿

「江戸時代の藤沢宿

左から近づいて。

現在の旧藤沢宿。

「藤沢地区景観の一枚

七福神や県内が緑や木々に被われた歴史ある仏閣が多くあります。

そして帰路に、丸亀うどんを楽しんだ後に帰宅したのであった。

・・・ もどる ・・・

・・・END・・・

石段を上ると、参道の先に社殿が見えて来た。

「寒川比古命 (さむかわひこのみこと) 源義経公 白旗神社」。

寒川神社の御祭神は、寒川比古命(さむかわひこのみこと)・寒川比女命の二柱

(さむかわひめのみこと)の二柱の神を祀り、寒川大明神と奉称しているのだ。

干支絵馬掛。

源義経公鎮霊碑。

義経公の兜を象ったこの鎮霊碑。

「義経松」碑

「源義経公鎮霊碑

文冶五年(1189年)閏四月三十日、奥州平泉、衣川の高館で、藤原泰衝に襲撃された

義経公は自害し悲壮な最期を遂げた。その御骸は宮城県栗原郡栗駒町の御葬礼所に葬られ、

また一方の御首は奥州路を経て、同年六月十一二日、腰越の浦の首実検後に捨てられたが、

潮に逆流し白旗神社の近くに流れつき。藤沢の里人により洗い清められて葬られたと

語り伝えられる。

義経公は自害し悲壮な最期を遂げた。その御骸は宮城県栗原郡栗駒町の御葬礼所に葬られ、

また一方の御首は奥州路を経て、同年六月十一二日、腰越の浦の首実検後に捨てられたが、

潮に逆流し白旗神社の近くに流れつき。藤沢の里人により洗い清められて葬られたと

語り伝えられる。

本年、源義経公没後八百十年を記念し、両地有志の方々により「御骸」と「御首」の霊を

合わせ祀る鎮霊祭を斎行し、茲に源義経公鎮霊碑を建立する。」

合わせ祀る鎮霊祭を斎行し、茲に源義経公鎮霊碑を建立する。」

更にもう1つの石段を上がると社殿が。

狛犬(右)。

狛犬(左)。

「社殿」。

白旗神社は、藤沢宿西方面の総鎮守。

もとは相模一の宮の寒川神社の寒川比古命の分霊を祀り、寒川神社と呼ばれていたというが、

その創建年は不明。

のちに、奥州平泉で自刃した源義経を祭神として祀ったことから、白旗神社と呼ばれる

ようになった。

もとは相模一の宮の寒川神社の寒川比古命の分霊を祀り、寒川神社と呼ばれていたというが、

その創建年は不明。

のちに、奥州平泉で自刃した源義経を祭神として祀ったことから、白旗神社と呼ばれる

ようになった。

伝説によると、奥州平泉の衣川館で自刃した義経の首は、腰越の浜で首実検が行われた。

その後捨てられた首は、潮にのって境川を上り、白旗神社近くに流れ着き、里人に洗い清められ

葬られたと伝えられている。

葬られたと伝えられている。

また、『東海道名所記』は、腰越に送られた義経と弁慶の首は、首実検後、夜のうちに

この付近に飛んできたと伝えている。

この付近に飛んできたと伝えている。

このことを知らされた鎌倉の源頼朝は、白旗明神としてこの神社に祀るよう指示したのだという。

祭神

寒川比古命

源義経

配神

天照皇大神

大国主命

大山祇命

国狭槌命

昭和55年7月に大改修工事が行われ、平成16年2月に社殿回廊に高欄が設置された。

唐破風。

唐破風下の見事な彫刻。

源氏の家紋の「笹竜胆(ささりんどう)」が幕や賽銭箱等あちこちに。

提灯にも 「笹竜胆」が。

その後ろには町内の名前の書かれた提灯も(右側)。

町内の名前の書かれた提灯(左側)。

木鼻(右)。

拝殿正面。

「忠友殿」の扁額。

内陣をズームして。

「拝殿」の横に白旗神社「弁慶の力石」があった。

案内板。

「力石 の起源 は、石占 (いしうら)といわれています。神社に置かれた特定の石を、老若男女に

かかわらず願い事を唱え、持ち上げ、その重い・軽いの感触によって願い事の成否・吉凶を

占っていました。

かかわらず願い事を唱え、持ち上げ、その重い・軽いの感触によって願い事の成否・吉凶を

占っていました。

しかし、時代の流れによって娯楽や鍛練のための力試しになったといわれています。

白旗神社「弁慶の力石 」はその昔、神社の西側古美根茶屋 (現、古美根菓子舗 )前に置かれ、

茶屋 で一服する近郊農家や町内の力自慢がこの石を持ち上げカ比べをしたといわれています。

茶屋 で一服する近郊農家や町内の力自慢がこの石を持ち上げカ比べをしたといわれています。

この石は神石 とも呼ばれ、この石に触れると健康になり病気をしないといわれています。

ご参拝の皆様には、この石に触れ、御加護を頂かれますようにご案内申し上げます。

尚、お参りにこられない方・遠方にお住まいの方のために、「弁慶分石守 」をお頒け致して

おりますので社務所にお越し下さい。

この石に触れると健康になり病気をしないと。

おりますので社務所にお越し下さい。

亀の甲羅に似ている石は茶店で一服した農家や町内の若者たちが持ち上げて力比べをしたのだと。」

「拝殿」前より参道を振り返る。

脇の石段を使って下に降りると神楽殿 が。

神楽殿で神楽の舞を見られる時があると。神楽殿内では毘沙門天を祭っている。

「御神札授与所・社務所」

昭和51年11月に完成した天平建築様式の社務所。

お神札、お守り、おみくじの頒布、お祓い・お願い事の受付を行っている。

道路・国道467沿いの脇にあったのが「歌川 広重 東海道五拾三次の内 藤澤 遊行寺 」

藤沢は遊行寺の参詣者が多く、江ノ島への分岐点として賑わった。

遠くに時宗の本山、遊行寺の伽藍が描かれ、その右手にある家並は道場坂の存在を示し、

大鋸橋を挟んで、江ノ島弁天の鳥居がある。お参りをすませた人々が山門をでて橋を渡り、

鳥居をくぐろうとしている。

奥にあった境内社は共に「稲荷社」。

向かって右。

向かって左。

白旗川に架かる 「御典橋」から石鳥居を振り返る。

藤沢市民病院駐車場に向かって白旗川沿いに進むと、左手に休憩ベンチが置かれていた。

手摺には「白旗川」と書かれたオブジェが。

白旗神社の由来「義経伝説」であろう。

奥州平泉で死んだ義経の首は、鎌倉の腰越で検分された後、海に捨てられ、

境川を上って白旗川までたどり着いたとされているのだ。

義経の兜をデザインして「義経伝説」を表現しているのであろう。

近くには「 首洗いの井戸 」 👈 リンク もあるのだ。

こちらは藤沢市の鳥「カワセミ」。

その先にあったのが「白旗保育園」。

更にその先にあったのが「藤沢市民病院 西館」。

「厚生年金特別融資 藤沢市民病院」碑。

その奥に少女像があった。

台座には「真心」と。

近づいて。

近づいて台座を確認すると「SADATO SUYAMA」のサインが深く刻まれていた。

陶山定人(1926-2009)氏は広島県福山市生まれで相模原を拠点に活躍した彫刻家。

県内各所に作品があるようだ。

藤沢市役所の旧庁舎前にも陶山氏の作品があったと記憶しているが。

そして「藤沢市民病院」の旧バス停の場所には、「歩いて見よう 藤沢市」の案内板が

置かれていた。

「市民病院のおいたち」。

建設前の昭和36年の航空写真。

着工中の風景。

西館建設時の風景。

昭和46年10月 開院。

平成元年3月 西館完成。

平成18年12月 救命救急センター完成。

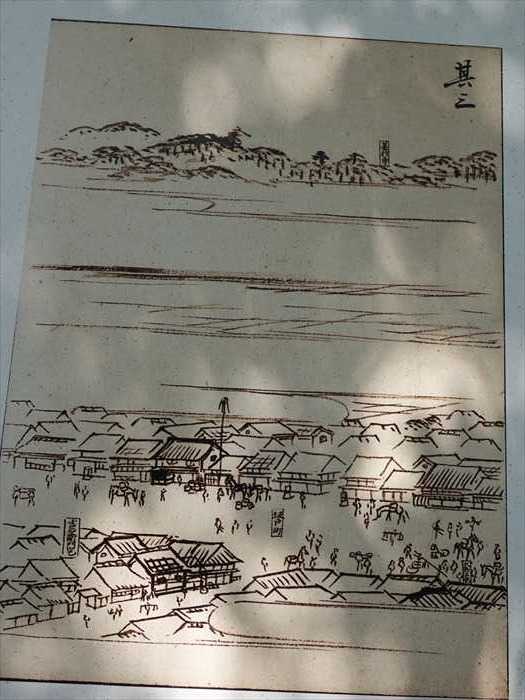

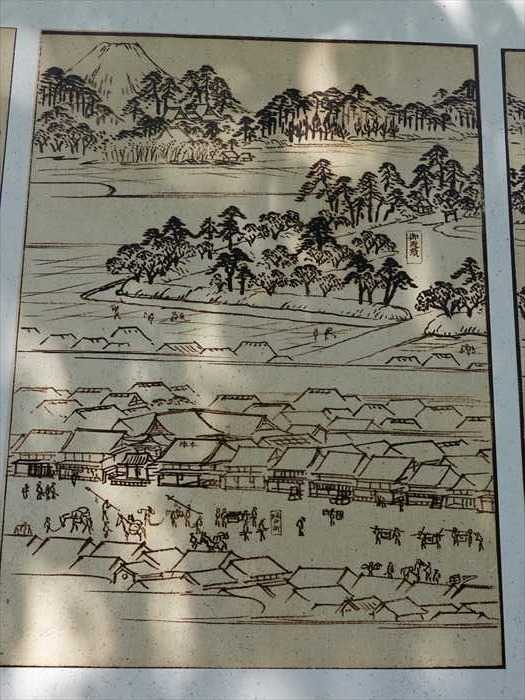

「浮世絵で見る藤沢宿

今から180年前に描かれた浮世絵 藤沢宿は1601年に誕生

東海道53次6番目の藤沢宿は、東海道、大山街道、江の島道、鎌倉道などの分岐点として

大鋸橋(現遊行寺橋)を中心に大鋸町、大久保町、坂戸町の3町で構成されました。

その繁栄の様子は歌川広重等が浮世絵に残されています。」

大鋸橋(現遊行寺橋)を中心に大鋸町、大久保町、坂戸町の3町で構成されました。

その繁栄の様子は歌川広重等が浮世絵に残されています。」

「夕刻の賑わいの風景」。

初代 歌川広重『東海道 五十三次 藤澤(隷書東海道)』

このシリーズは表題の書体から俗に隷書東海道と呼ばれ、保永堂版、行書版と共に

三大傑作シリーズの一つ。藤沢宿の夜の風景で、右側にある鳥居が江の島一ノ鳥居

(江の島道入口)、左手にあるのが大鋸橋(現遊行寺橋)。

宿場に着いた人々と客引きをする宿の人々の様子が描かれ、にぎわいが感じられる。

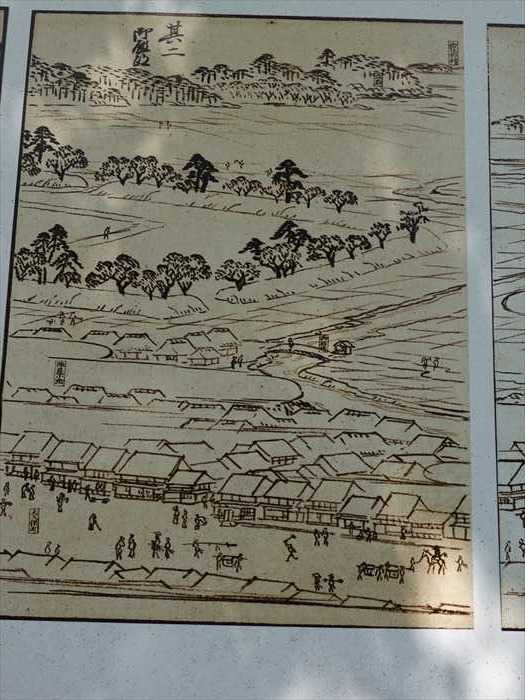

江の島詣・大山詣の人々が行き来する風景。

初代 歌川広重『東海道五十三次之内 藤澤(行書東海道)』

このシリーズは表題の書体から俗に行書東海道と呼ばれる。

画面右に江の島一ノ鳥居、辯才天と書かれた扁額が掲げられている。

左の茶色の橋は大鋸橋(現遊行寺橋)。

橋の上には御神酒枠(おみきわく・大山から水や酒を持ち帰るためのもの)を

担いでいる大山詣の帰りの一行が描かれている。

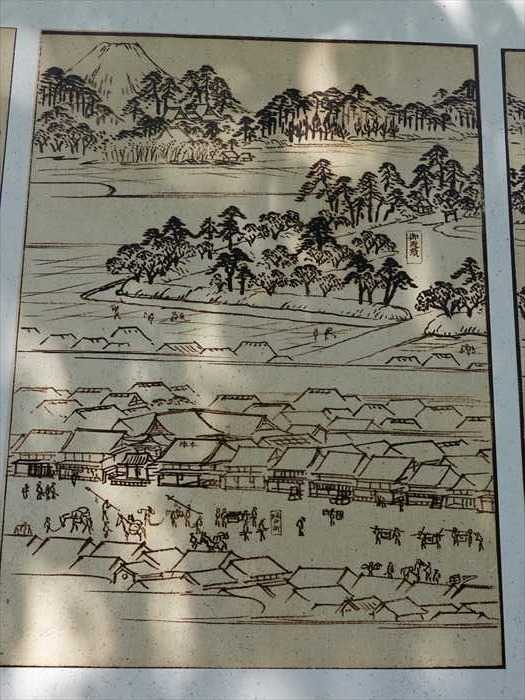

遊行寺坂上から大鋸橋まで続く行列の模様。

作者: 橋本貞秀 制作時期:文久3年(1863)。

江の島道鳥居・大鋸橋・遊行寺。

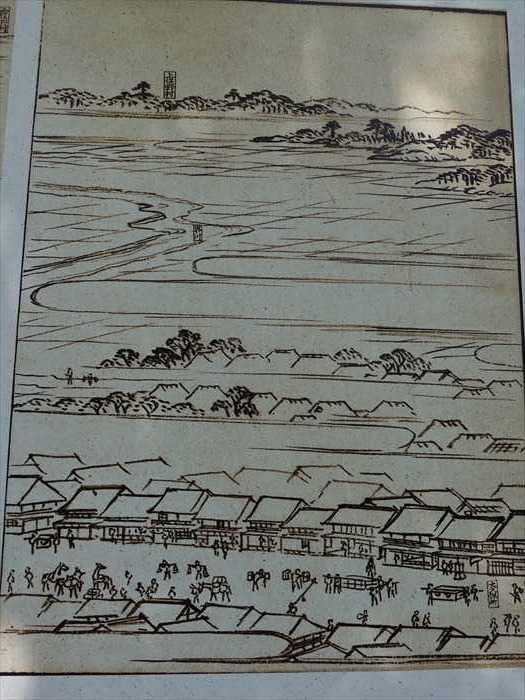

初代 安藤広重作 『東海道五拾三次之内 藤澤』。

藤澤は、時宗の総本山である 遊行寺の門前町として生まれ、東海道の宿駅となり発展。

藤澤橋の手前の鳥居は、ここから5キロほど先の江ノ島弁財天の入り口を示している。

大鋸橋を行く人々。

初代 歌川広重

このシリーズは図柄の中に狂歌が1首ずつ折り込まれているために俗に「狂歌入東海道」と

呼ばれている。保永堂版と反対に遊行寺の側から大鋸橋(現遊行寺橋)と江の島一ノ鳥居を

描いたもので、背景にある山は大山。橋の上の人物が担いでいるのは御神酒枠で大山詣を

象徴。橋のたもとの高札場など、宿場の様子も窺える。

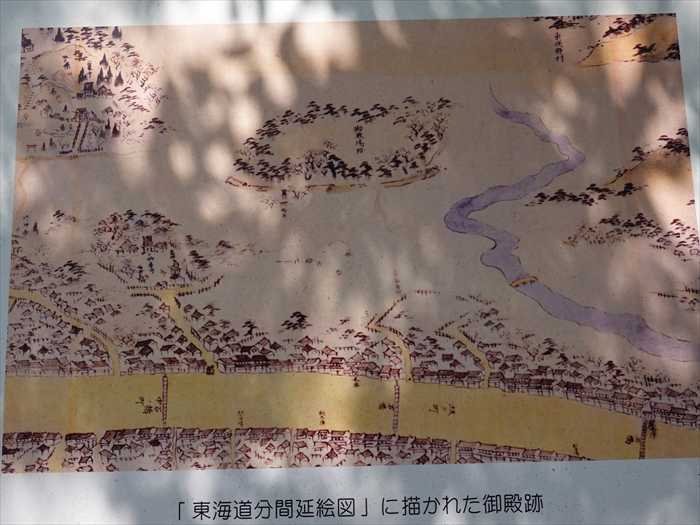

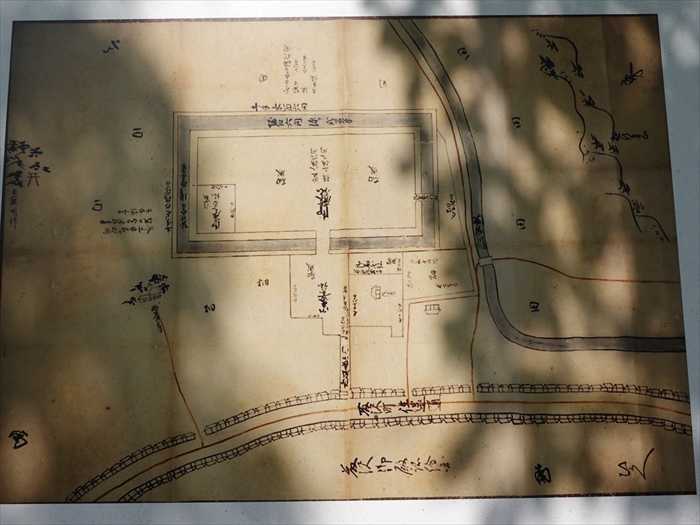

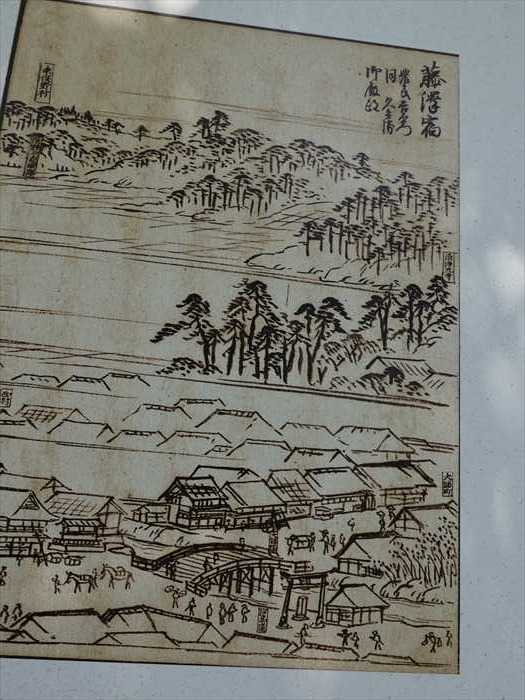

「藤沢御殿

このバス停東側には「藤沢御殿」がありました。

藤沢宿には「藤沢御殿」と呼ばれる将軍専用の宿泊所が置かれ、徳川家康、秀忠、家光の3代に

利用されました。(1596年ごろ設置)

利用されました。(1596年ごろ設置)

その後、民間の本陣、脇本陣が設置され、大名や公家などの宿泊所となりました。」

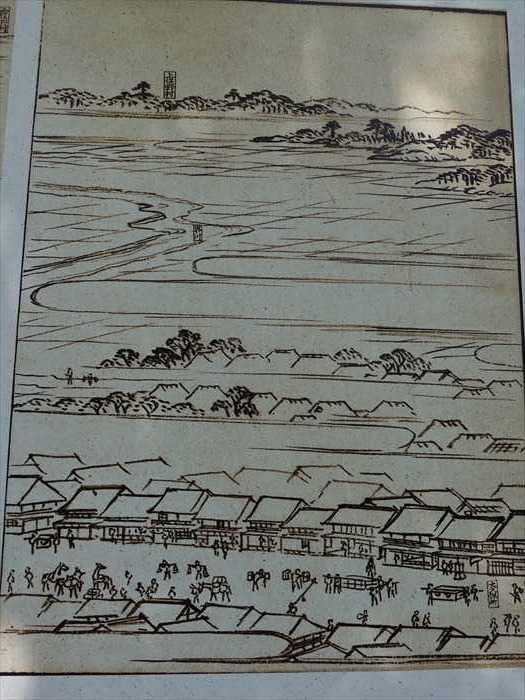

「藤沢御殿跡絵図」(堀内家文書) 江戸時代。

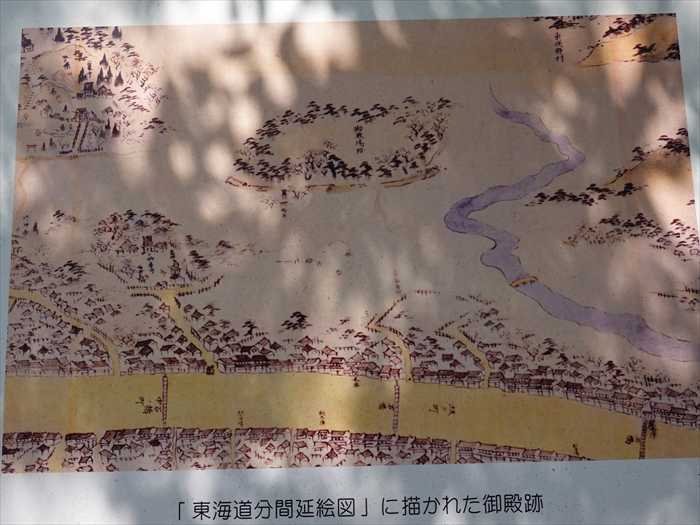

「東海道分間延絵図」に描かれた御殿跡。

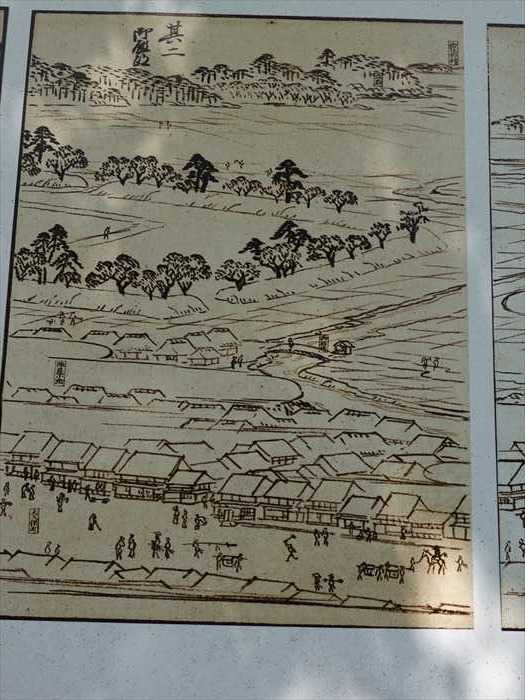

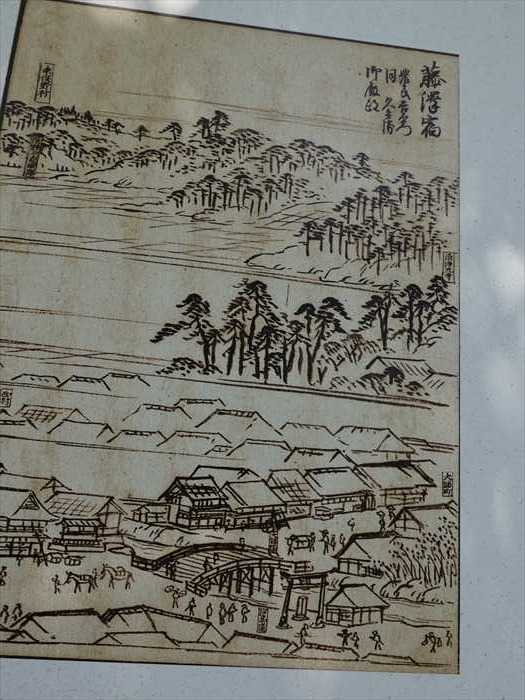

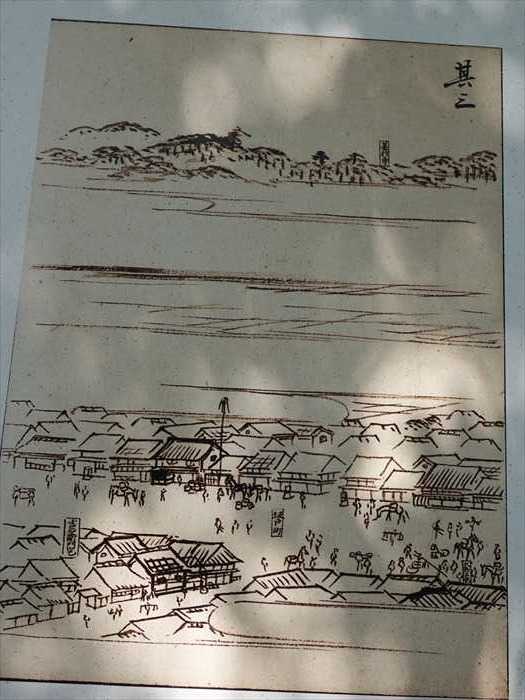

「江戸時代の藤沢宿

今から174年前に描かれた絵図

「相中留恩記略」は1839年に完成した地誌です。

この絵図には家並みや人の動きが細かに描かれています。

藤沢宿は1601年ごろに誕生しました。」

左から近づいて。

現在の旧藤沢宿。

「藤沢地区景観の一枚

七福神や県内が緑や木々に被われた歴史ある仏閣が多くあります。

市役所前、伊勢山公園、大清水口一ドなど、桜・アジサイの見どころ。」

そして帰路に、丸亀うどんを楽しんだ後に帰宅したのであった。

・・・ もどる ・・・

・・・END・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴… 2025.11.15

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴… 2025.11.14

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴… 2025.11.13

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.