PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

続日本100名城東北の…

New!

オジン0523さん

2025年版・岡山大学… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

【甥のステント挿入… Gママさん

Gママさん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【甥のステント挿入…

Gママさん

Gママさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 平塚市歴史散歩

相模川右岸堤防を進むと、水門が2基あった。

神奈川県平塚市四之宮。

「鹿見堂排水樋管」。

排水路や支川が堤防を横断して川へ流れ込む場合に、堤防の中をトンネルのように通り抜ける

ものを「樋管」または「樋門」というとのこと。

相模川の水位が上昇した時、ゲートをぴたりと閉じて支川への逆流を防ぐのです。

左手前方に「湘南銀河大橋」。

相模川にかかる道路橋で、神奈川県高座郡寒川町と平塚市を結び、神奈川県道44号

伊勢原藤沢線(湘南新道)を通す橋。

構造種別:3径間連続鋼斜張橋

河口からの距離:4.3km

橋の長さ:520.3m

有効幅員:20.5m

完成:1996年(H8)

橋の名称は公募により「湘南銀河大橋」に決定、1998年(H10)の優秀な建設事業の道路部門

として、全建賞を受賞している。橋から右岸方向に富士山が良く見えるのだが、この日は・・・。

「湘南銀河大橋」

「湘南銀河大橋」を注意して横断し、再び堤防上の道路を南下する。

そして「湘南銀河大橋」を振り返る。

⬅3.0(km)との表示が路面上に。

左手前方に国道1号の「馬入橋」の姿が確認できた。

遠くには、「新湘南バイパス」の「湘南ベルブリッジ」の姿も。

そして「ひらつかサン・ライフアリーナ(ひらつかアリーナ)」の手前の河川敷にあった

ひまわり畑を訪ねた。

約3万平方メートルの花畑には、春はポピー、夏はヒマワリ、秋はコスモスを中心に四季折々の

花が咲き、ボランティアと協力しながら、草取り等の維持管理を行っているとのこと。

「つくし幼稚園の年長さんが植えました」と。

比較的背の低いひまわりが一面に。

こちらは百日草。

マリ-ゴールドも。

近づいて。

堤防に戻ると、右手下にあったのが「F.ドリーム平塚」。

レンタルカートサーキット「F.ドリーム平塚」通称「Fドリ」。

初心者でも安心して遊べる、本格的なカート体験ができると。

本格サーキットで、体感時速100キロの世界が味わえる、カート体験!

カートは、気軽にモータースポーツの醍醐味を味わることができる、まさに小さなF1のような

乗り物です。運転免許証やライセンスを持っていなくても、気軽に体験することができる。

タイムトライアルやグループバトル、貸切使用など、様々なメニューがある。

夜10時までやっているので、空いた時間に、手ぶらで楽しめる場所であると。

「ひらつかサン・ライフアリーナ(ひらつかアリーナ)」の屋根が大きくなって来た。

河川敷のサッカーグランドは「湘南ベルマーレ・馬入サッカー場」。

グランドの芝生への散水が行われていた。

右側に「ひらつか サン・ライフアリーナ」の入口が見えた。

神奈川県平塚市の馬入ふれあい公園内に位置する平塚市立の体育館。

日産クリエイティブサービス・湘南ベルマーレSC共同事業体が指定管理者となって

管理・運営している。各種スポーツイベントに使用されるアリーナの他、会議室、

多目的ルームも備えている。総工費は38億4,300万円。2004年6月完成。

堤防からの連絡橋。

「湘南ひらつかテクノフェア」が毎年、この場所で開かれており、私と協力会社の社長で

共同出願して特許を取得した物の、紹介展示を行っていた場所なのである。

「馬入ふれあい公園 馬入サッカー場B面」では、昼休みを利用した練習が行われていた。

「湘南ベルマーレ・馬入サッカー場」を再び。

河川敷の川沿いには多くの舟が係留されていた。

前方右手に石碑と案内板が見えて来た。

ここが「馬入の渡し跡」。

「東海道五十三次 平塚 馬入の渡し跡」

「東海道 馬入の渡し跡」碑。

近づいて。

「東海道 馬入の渡し

「船橋」は川にたくさんの船を横に並べてその上に板を渡し、橋をつくる方法。

これは上記のごとく、将軍の上洛や朝鮮通信使の来朝といった特別の大通行があった場合に

橋の代わりとしたもの。

「渡船場眺望図(新編相模国風土記稿)」

対岸の茅ヶ崎には柳島村、中島村、平大夫新田の文字が書かれていた。

「東海道五十三次 平塚・馬入の渡しの風景」案内板。

大山遠望の詩情あふれる構図で捕らえた馬入の渡し。江戸末期は渡し船三艘、平田船

(底の平らな船)三艘、御召船二艘、各船に水夫(かこ)三名ずつを割り当てていた。

遠くの白帆は相模川を上がって甲斐国へ到る荷物船「高瀬舟」。

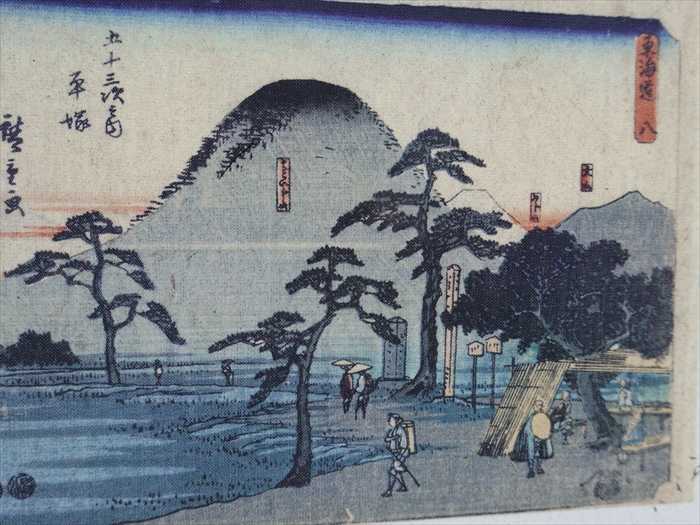

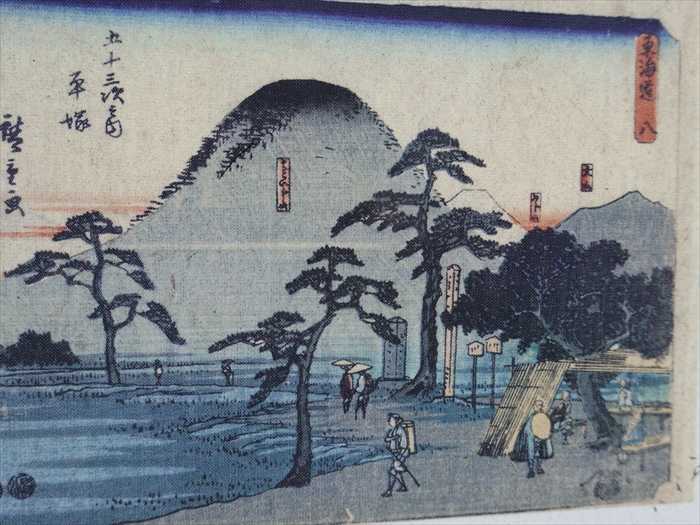

東海道五十三次名所図会 八」平塚

馬入の渡し 初代廣重 蔦屋吉蔵版 安政二年

「東海道五十三次」平塚 馬入川舟渡しの図 初代廣重

船着場で渡船を待つ馬子、近在の商人。富士と大山を背景に、渡し舟が一艘。旅人の煙管入れや

根付、胴乱、道中差し、荷駄馬の口先、荷、馬わらじなど細かい描写も面白い。

渡し賃は十二文であったという。

銭一文は現代で約12円、よって十二文は150円程度か?安い!!

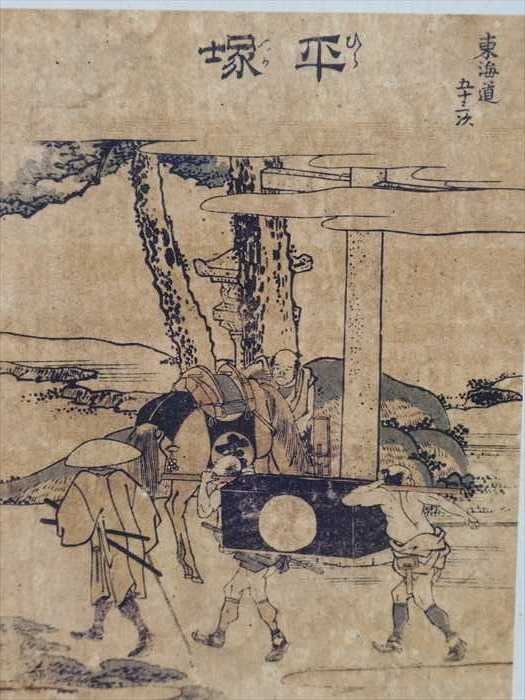

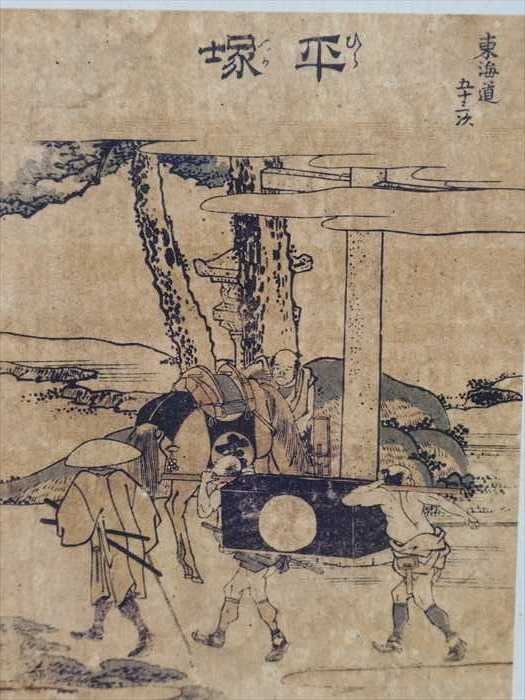

「平塚」東海道五十三次 北斎 鶴屋金蔵版 文化年間

平塚新宿鎮座平八幡宮の鳥居前。鳥居前を通る荷物を監督する武士とその荷を運ぶ人足。

馬子は荷駄馬を休ませている。北斎の東海道錦絵は人物を主体とした風景画である。

「東海道 八」「五十三次之内 平塚」

初代廣重 蔦屋吉蔵版 嘉永期

平塚宿の西の入口「京方見附」の風景。遠方に高来山と箱根連山・富士が見える。

手前は、宿名を書した標柱(傍示杭 ぼうじくい)と人馬の継ぎ替えを行った立場茶屋。

「「平塚」大磯へ廿六丁 北斎 享和年間

平塚宿の東の入口。「江戸見附」に近い十八軒御並木と思われる。街道並木の老松の下で鎌を

研ぐ農夫に話しかける旅人。よくあったかつての旅の一場面であろう。」

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

神奈川県平塚市四之宮。

「鹿見堂排水樋管」。

排水路や支川が堤防を横断して川へ流れ込む場合に、堤防の中をトンネルのように通り抜ける

ものを「樋管」または「樋門」というとのこと。

相模川の水位が上昇した時、ゲートをぴたりと閉じて支川への逆流を防ぐのです。

左手前方に「湘南銀河大橋」。

相模川にかかる道路橋で、神奈川県高座郡寒川町と平塚市を結び、神奈川県道44号

伊勢原藤沢線(湘南新道)を通す橋。

構造種別:3径間連続鋼斜張橋

河口からの距離:4.3km

橋の長さ:520.3m

有効幅員:20.5m

完成:1996年(H8)

橋の名称は公募により「湘南銀河大橋」に決定、1998年(H10)の優秀な建設事業の道路部門

として、全建賞を受賞している。橋から右岸方向に富士山が良く見えるのだが、この日は・・・。

「湘南銀河大橋」

「湘南銀河大橋」を注意して横断し、再び堤防上の道路を南下する。

そして「湘南銀河大橋」を振り返る。

⬅3.0(km)との表示が路面上に。

左手前方に国道1号の「馬入橋」の姿が確認できた。

遠くには、「新湘南バイパス」の「湘南ベルブリッジ」の姿も。

そして「ひらつかサン・ライフアリーナ(ひらつかアリーナ)」の手前の河川敷にあった

ひまわり畑を訪ねた。

約3万平方メートルの花畑には、春はポピー、夏はヒマワリ、秋はコスモスを中心に四季折々の

花が咲き、ボランティアと協力しながら、草取り等の維持管理を行っているとのこと。

「つくし幼稚園の年長さんが植えました」と。

比較的背の低いひまわりが一面に。

こちらは百日草。

マリ-ゴールドも。

近づいて。

堤防に戻ると、右手下にあったのが「F.ドリーム平塚」。

レンタルカートサーキット「F.ドリーム平塚」通称「Fドリ」。

初心者でも安心して遊べる、本格的なカート体験ができると。

本格サーキットで、体感時速100キロの世界が味わえる、カート体験!

カートは、気軽にモータースポーツの醍醐味を味わることができる、まさに小さなF1のような

乗り物です。運転免許証やライセンスを持っていなくても、気軽に体験することができる。

タイムトライアルやグループバトル、貸切使用など、様々なメニューがある。

夜10時までやっているので、空いた時間に、手ぶらで楽しめる場所であると。

「ひらつかサン・ライフアリーナ(ひらつかアリーナ)」の屋根が大きくなって来た。

河川敷のサッカーグランドは「湘南ベルマーレ・馬入サッカー場」。

グランドの芝生への散水が行われていた。

右側に「ひらつか サン・ライフアリーナ」の入口が見えた。

神奈川県平塚市の馬入ふれあい公園内に位置する平塚市立の体育館。

日産クリエイティブサービス・湘南ベルマーレSC共同事業体が指定管理者となって

管理・運営している。各種スポーツイベントに使用されるアリーナの他、会議室、

多目的ルームも備えている。総工費は38億4,300万円。2004年6月完成。

堤防からの連絡橋。

「湘南ひらつかテクノフェア」が毎年、この場所で開かれており、私と協力会社の社長で

共同出願して特許を取得した物の、紹介展示を行っていた場所なのである。

「馬入ふれあい公園 馬入サッカー場B面」では、昼休みを利用した練習が行われていた。

「湘南ベルマーレ・馬入サッカー場」を再び。

河川敷の川沿いには多くの舟が係留されていた。

前方右手に石碑と案内板が見えて来た。

ここが「馬入の渡し跡」。

「東海道五十三次 平塚 馬入の渡し跡」

茅ヶ崎から馬入川を渡る際、一番の目印であったタブの木が繁る当時の馬入の渡し。

中央の狂歌は、

「 大磯へ いそぐえき路の すずのねに いさむ馬入の 渡し船かな

」

東海道五十三次之内

平塚「馬入川渡船」天保末期(一八四ニ年頃)

「東海道 馬入の渡し跡」碑。

近づいて。

「東海道 馬入の渡し

江戸時代、幕府は大きな河川に橋をかけることを禁止しました。そのため、相模川(馬入川)や

多摩川(六郷川)は「渡し船」、酒匂川は「徒歩(かち)渡し」などで渡っていました。

相模川には六十以上の渡し場がありました。大動脈である東海道は「馬入の渡し」と呼ばれ、

幕府が管理し、周辺村々の負担によって成り立っていました。

当初、船は須賀村だけで用意していたようですが、元禄五年(1692年)に対岸の柳島村が加わり

ました。また、渡船賃の徴収などを扱う「川会所」の運営や船頭の確保は、馬入村など5か村が

務めました。川会所や、渡船額などの情報を掲示する「川高札」は馬入村にありました。

務めました。川会所や、渡船額などの情報を掲示する「川高札」は馬入村にありました。

渡し船には「小舟」と「馬船」がありました。小舟は人を乗せる船で定員二十人ほど、馬船は

大型で馬が荷物を積んだまま横向きに乗ることができる船です。このほかに、将軍や大名用の

「御召船」などが常時用意されていました。また、将軍の上洛など特別の大通行があった場合、

幕府は「船橋」を架けさせました。」「船橋」は川にたくさんの船を横に並べてその上に板を渡し、橋をつくる方法。

これは上記のごとく、将軍の上洛や朝鮮通信使の来朝といった特別の大通行があった場合に

橋の代わりとしたもの。

「渡船場眺望図(新編相模国風土記稿)」

対岸の茅ヶ崎には柳島村、中島村、平大夫新田の文字が書かれていた。

碑の裏には、

「碑文

「碑文

此の地より約三百米下流に存在した東海道馬入の渡し場に替わり明治十一年馬入村民念願の

橋架る 爾来百二十八年間その痕跡見ること無し 今日馬入住民が総力を挙げて

此の馬入の渡し跡碑を建立す

橋架る 爾来百二十八年間その痕跡見ること無し 今日馬入住民が総力を挙げて

此の馬入の渡し跡碑を建立す

題字 広重画(平塚馬入川の渡し)浅草並木山清板より

平成十八年八月二十日 馬入住民一同(氏名略)」

「東海道五十三次 平塚・馬入の渡しの風景」案内板。

大山遠望の詩情あふれる構図で捕らえた馬入の渡し。江戸末期は渡し船三艘、平田船

(底の平らな船)三艘、御召船二艘、各船に水夫(かこ)三名ずつを割り当てていた。

遠くの白帆は相模川を上がって甲斐国へ到る荷物船「高瀬舟」。

東海道五十三次名所図会 八」平塚

馬入の渡し 初代廣重 蔦屋吉蔵版 安政二年

「東海道五十三次」平塚 馬入川舟渡しの図 初代廣重

船着場で渡船を待つ馬子、近在の商人。富士と大山を背景に、渡し舟が一艘。旅人の煙管入れや

根付、胴乱、道中差し、荷駄馬の口先、荷、馬わらじなど細かい描写も面白い。

渡し賃は十二文であったという。

銭一文は現代で約12円、よって十二文は150円程度か?安い!!

「平塚」東海道五十三次 北斎 鶴屋金蔵版 文化年間

平塚新宿鎮座平八幡宮の鳥居前。鳥居前を通る荷物を監督する武士とその荷を運ぶ人足。

馬子は荷駄馬を休ませている。北斎の東海道錦絵は人物を主体とした風景画である。

「東海道 八」「五十三次之内 平塚」

初代廣重 蔦屋吉蔵版 嘉永期

平塚宿の西の入口「京方見附」の風景。遠方に高来山と箱根連山・富士が見える。

手前は、宿名を書した標柱(傍示杭 ぼうじくい)と人馬の継ぎ替えを行った立場茶屋。

「「平塚」大磯へ廿六丁 北斎 享和年間

平塚宿の東の入口。「江戸見附」に近い十八軒御並木と思われる。街道並木の老松の下で鎌を

研ぐ農夫に話しかける旅人。よくあったかつての旅の一場面であろう。」

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[平塚市歴史散歩] カテゴリの最新記事

-

第72回湘南平塚七夕祭り(その4) 2024.08.23

-

第72回湘南平塚七夕祭り(その3) 2024.08.22

-

第72回湘南平塚七夕祭り(その2) 2024.08.21

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.