PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

続日本100名城東北の…

New!

オジン0523さん

2025年版・岡山大学… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

【甥のステント挿入… Gママさん

Gママさん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【甥のステント挿入…

Gママさん

Gママさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: JINさんの農園

この日は8月19日(金)、天候も回復したので、久しぶりに『港・ヨコハマ』を訪ねることに。

2019年の9月に『港・ヨコハマ』を巡る で(その18)までアップしたが、まだまだ訪ねていない

場所があったので、更に!と思っていたが、この日に『落穂拾い』を決断し向かったのであった。

前回訪ねた2019年9月はコロナの前。新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は、

2019年12月初旬に、中国の武漢市で第1例目の感染者が報告されてから、わずか数カ月ほどの

間にパンデミックと言われる世界的な流行となった。わが国においては、2020年1月15日に

最初の感染者が確認されたのであった。

そして2020 年1月から2月にかけて、アジア各国を周遊してきた大型客船ダイヤモンド

プリンセス号(DP 号)船内で新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の集団感染が起きた。

DP号は2020年2月3日に、ここ横浜港大黒ふ頭に接岸し、乗員・乗客の検疫が始まるとともに、

無症状者、軽症者は主に関東地方各地および遠方の医療施設へ、医療を必要とする中等症、

重症者は主に神奈川県内の医療機関に転送された。患者の転送は2020年2月3日から3月1日まで

続いたのであった。そして神奈川県内12施設に転送されたCOVID-19感染者は70名にも及んだ

のであった。そして現在も継続しており、8月26日時点 のおいて全国の感染確認数19,413人、

死亡者数321人、それぞれ延べ人数としては感染確認数1821万2025人、死亡者数3万8582人の

深刻な状況が継続しているとのことである。

上記の如きコロナの影響で、ここ1年以上は我が住む市の隣都町の『社寺旧跡』巡りをひたすら

巡り続けて来たが、気分転換もあり、再び『港・ヨコハマ』を巡ることにしたのでもあった。

この日も早朝に自宅を出発し、小田急線で湘南台駅に。そして横浜市営地下鉄で桜木町駅に

向かったのだ。

JR桜木町駅周辺の地図をズームして。

JR根岸線 桜木町駅西口へのエスカレーターを上る。

エスカレーターを下り、振り返る。

「野毛ちかみち」は、はにかんだピエロがお出迎え!

「ちかみち」は「地下道」それとも「近道」それとも「両方」の意か?

ーー がこの日・(その19)の散策ルート。桜木町駅周辺を散策。

「庶民の街として親しまれてきた野毛、またその玄関口として街の変遷を見守って来た

桜木町界隈は、いつの時代も人々の活気ある息吹を感じ取る事ができます。

野毛の風景

明治から大正、昭和まで、桜木町周辺の写真が展示されていた。

夕焼けのような演出も相まって、ノスタルジックな雰囲気が。」

「 昭和の桜木町駅プラットフォーム

昭和40年代、奥に見える商店街は間もなく消えようとしている。

駅のプラットホームは街の移り変わりを見つめて来た。

「 鉄道が発信する文化

「 鉄道旅行のお楽しみ

「 明治の横浜・鉄道路線案内

いくのでついつい長居してしまいそう。

この映像で桜木町駅周辺にたくさんの跡地が今も現存していることもわかります。

・神奈川駅

・鶴見駅

・横浜の鉄道史跡

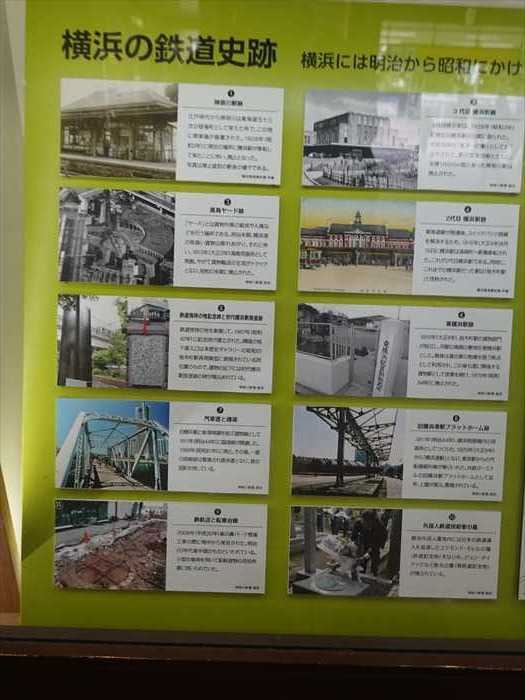

横浜には明治から昭和にかけて鉄道関連の史跡が数多く存在します。

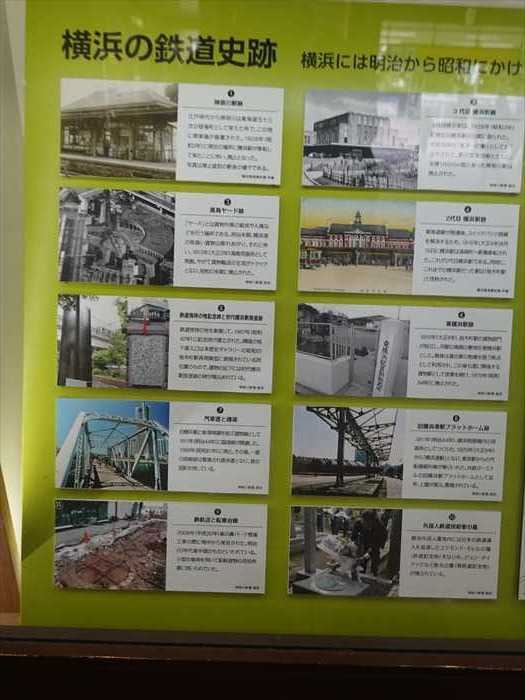

「横浜の鉄道史跡 横浜には明治から昭和にかけての鉎道連の史跡が多く存在します。」

①神奈川駅跡

②3代目 横浜駅跡

③高島ヤード跡

④2代目 横浜駅跡

⑤鉄道発祥の地記念碑と初代横浜駅長室跡

⑥東横浜駅跡

⑦汽車道と橋梁

⑧旧横浜駅プラットホーム跡

⑨鉄軌道と転車台跡

⑩外国人鉄道技術者の墓

「錦絵」が画面に次々と。

「河崎鶴見川蒸気車之図」。

「横済ステーション蒸気入車之図」。

「横浜新埋地高嶋町掲屋三階造海岸遠景之図」。

「横浜鉄道蒸気出車之図」。

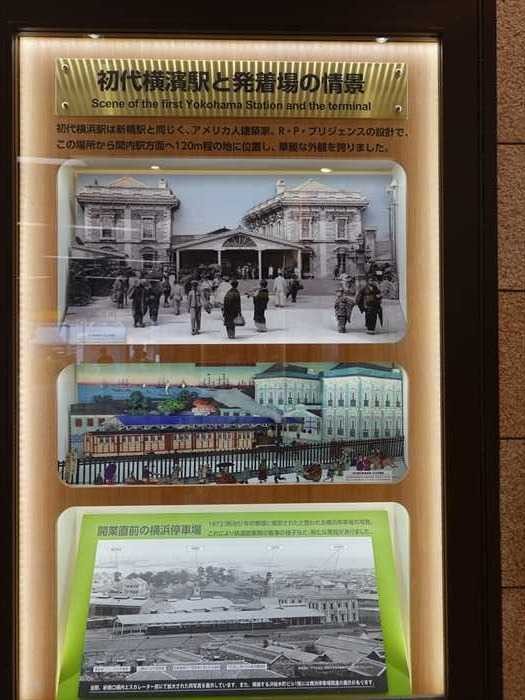

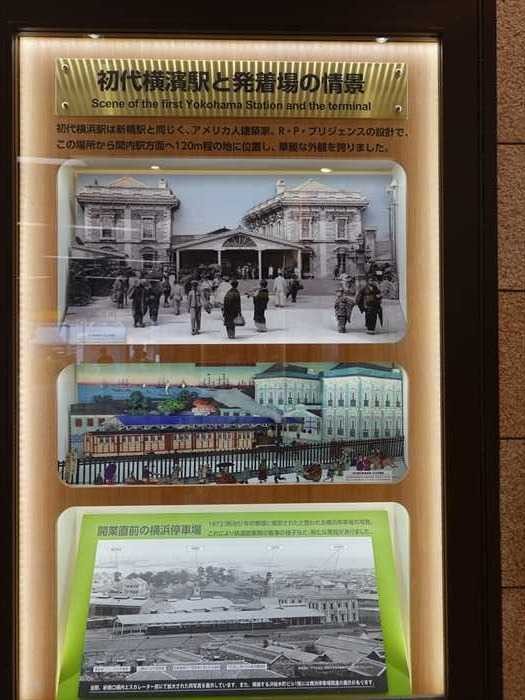

「 初代横浜駅と発着場の情景 」

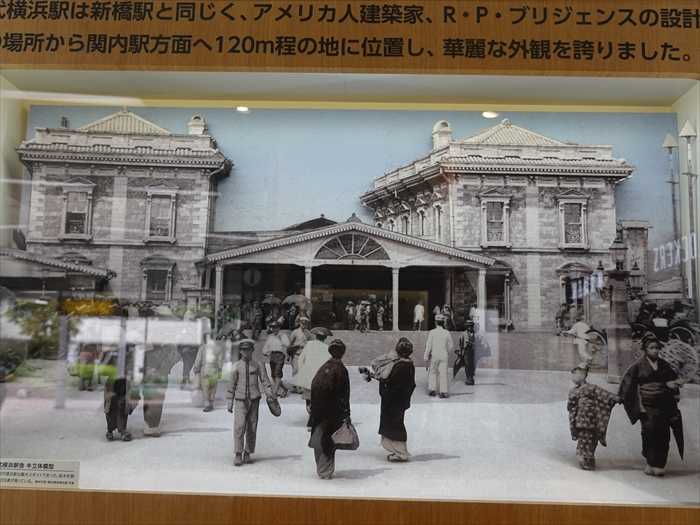

「 初代横浜駅舎 半立体模型

明治--大正の頃、初代横浜駅は観光スポットであった。桜木町駅時代も含め、

多くの古写真が残っている。」

「 日本人と鉄道の出会い 」。

「 鉄道敷設の計画と工事

1869(明治2)年、明治政府は鉄道建設を決定し、英国から技術者や機材を導入しました。」

「華やかな開業式典」。

「 日本の産業を支えた横濱停車場

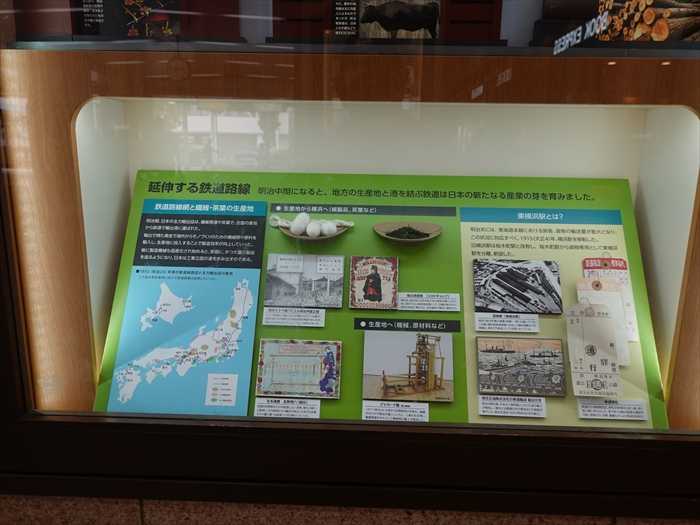

「 延伸する鉄道路線

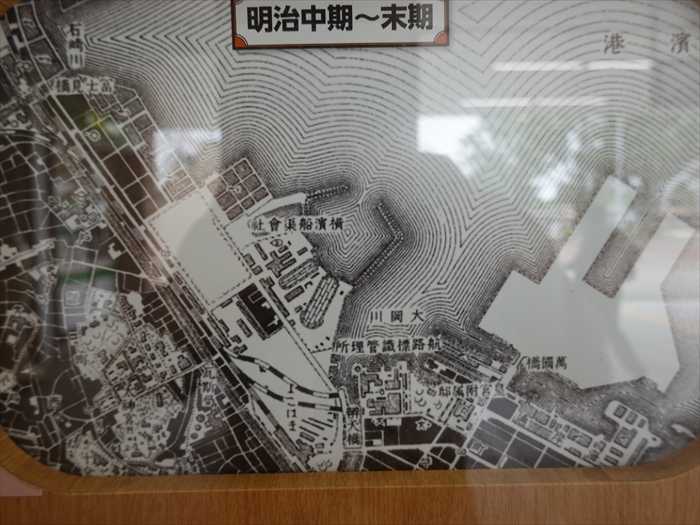

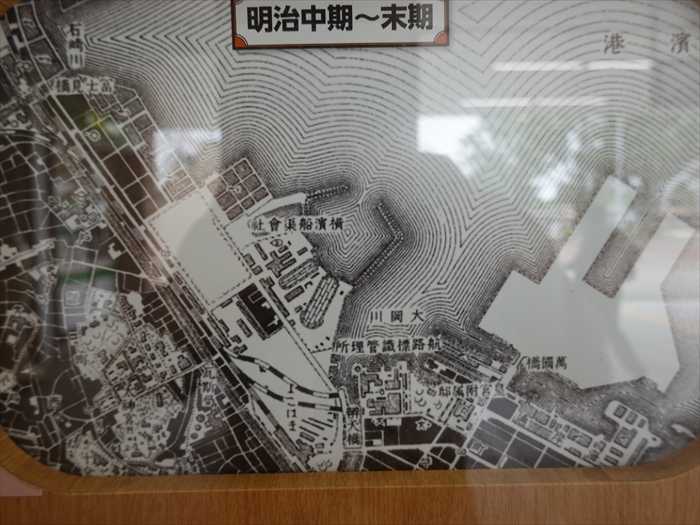

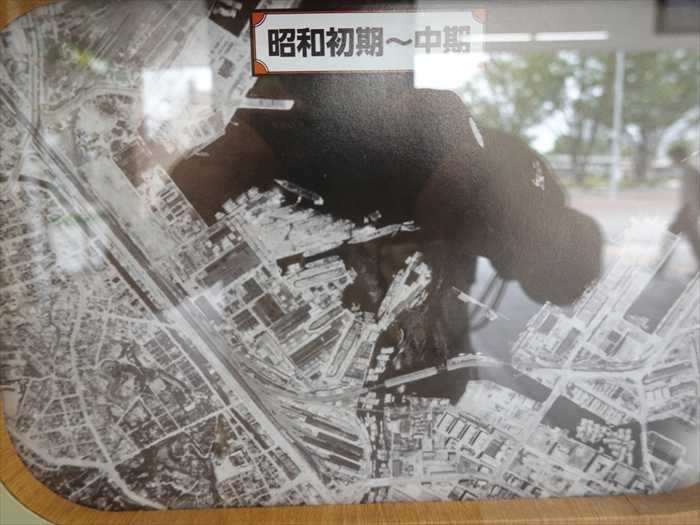

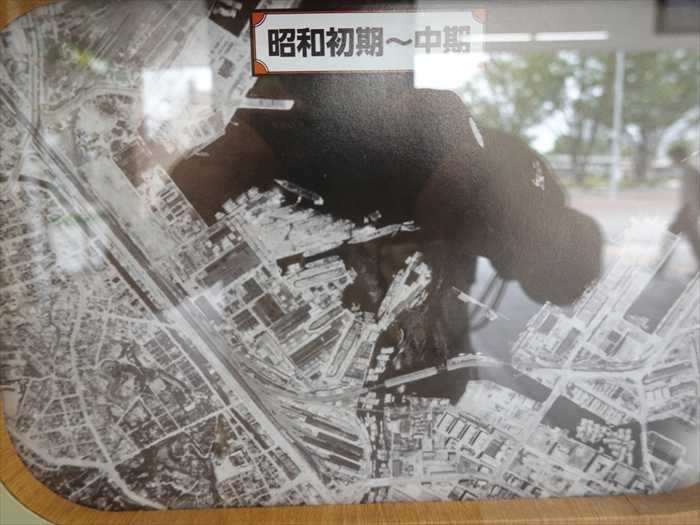

「 みなとみらい時層マップ

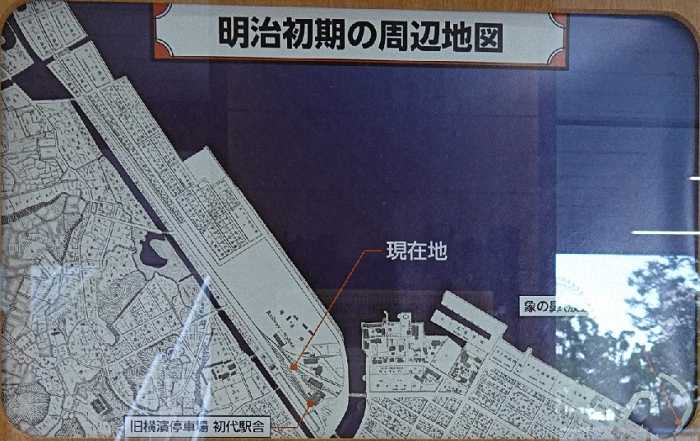

「 明治初期の周辺地図 」。

明治:横浜開港後、臨海地区には港湾の付帯施設として、造船と鉄道という2つの

「YES’89横浜博覧会

横浜博覧会は「宇宙と子供たち」をテーマとして1989年(平成元年)に開催されました。

これを機に、みなとみらい地区は大きく変貌、発展しました。」

「造船産業の隆盛

そして駅舎を後にして、この日の散策の本格的なスタート。

正面に久しぶりに見る「横浜ランドマークタワー」の姿が。

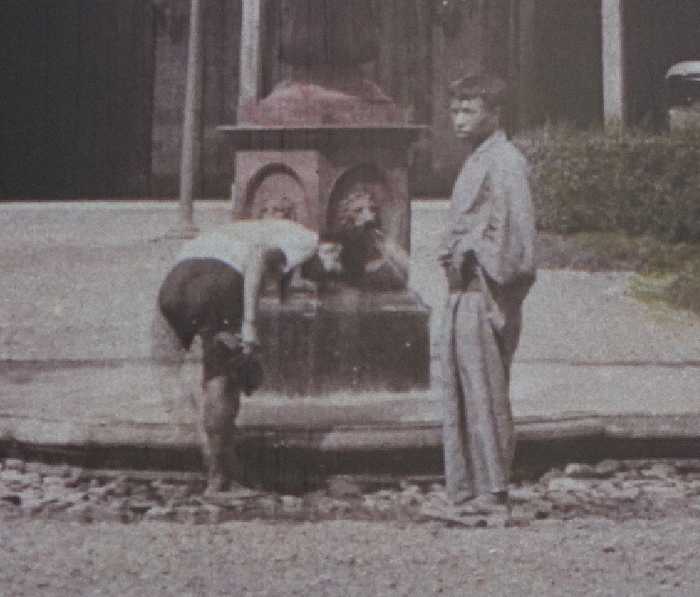

桜木町駅前広場の右手、歩道橋への階段の下にあった「 昔の桜木町駅前 」 の写真。

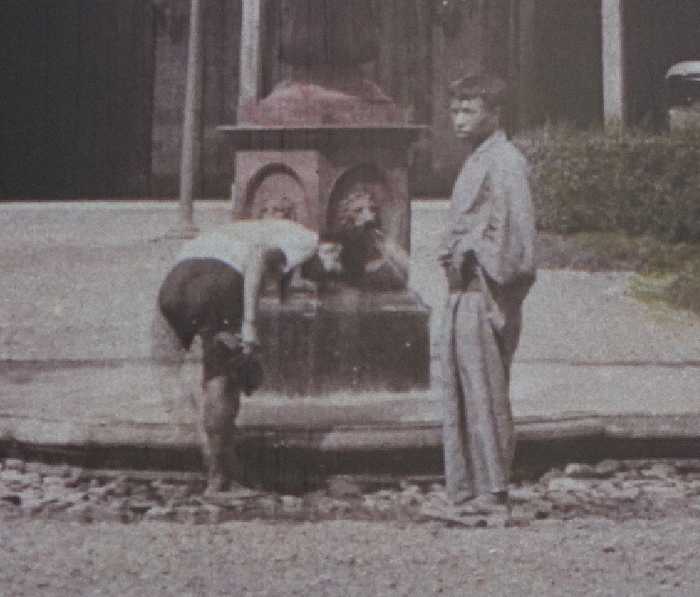

「この光景は、明治20年(1887)頃の初代横浜停車場(現桜木町駅)前を撮影したものです。

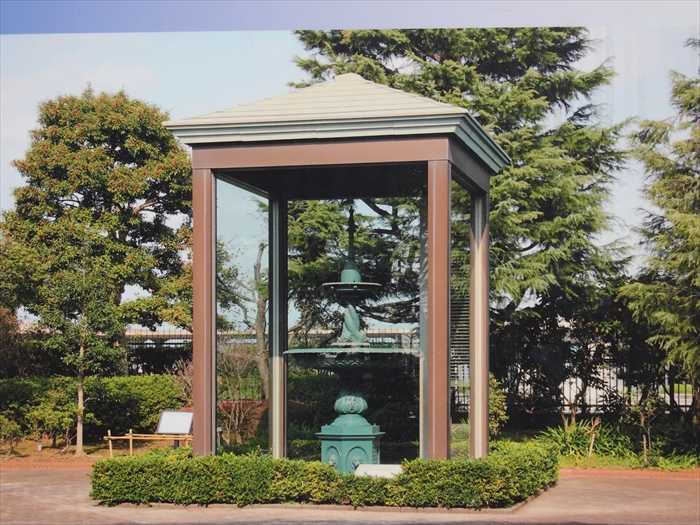

写真中央の噴水塔は、高さ約4.4m、重さ約1.3tの鋳鉄製で、日本初の近代水道創設を記念して

設置され、往来する方々に親しまれていました。

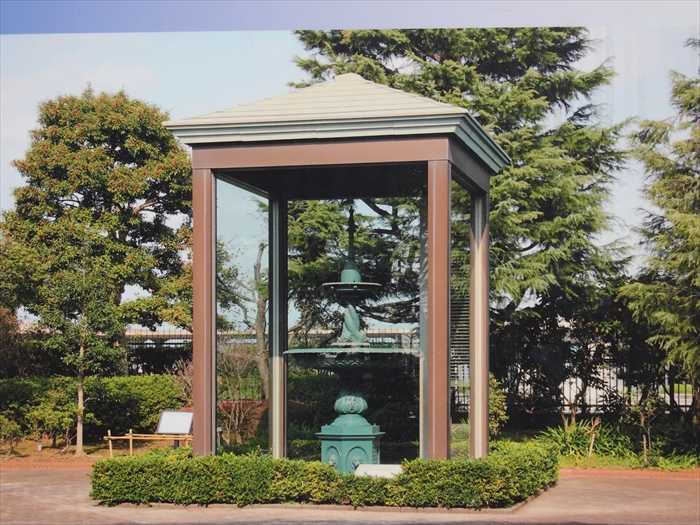

この噴水塔は、現在、横浜市保土ケ谷区の横浜水道記念館に保存されています。」と

写真右下部に。

この姿は竣工当時の新橋停車場に酷似しているのであった。

この塔の下部はその名も『獅子頭共用栓(ししがしら きょうようせん)』と呼ばれていたと。

そう言えば、日本の水道事業は、明治20年(1887年)に横浜で初めて近代水道が布設された

ことから始まったのだ。これは当時、外国の窓口であった港湾都市を中心に、海外から

持ち込まれるコレラなどの伝染病が、水を介して広がり蔓延するのを防ぐことを目的としたもの。

横浜に続いて、明治22年に函館、明治24年に長崎と、港湾都市を中心に次々と水道が整備されて

行ったのであった。この辺は、私の昔の仕事の関係で。

現在、横浜市保土ケ谷区の横浜水道記念館に保存されている 噴水塔の写真。

桜木町駅前のワシントンホテルを見上げる。

そして正面に案内プレートがあった。

ここにも何か書かれているようであったが解読不能。

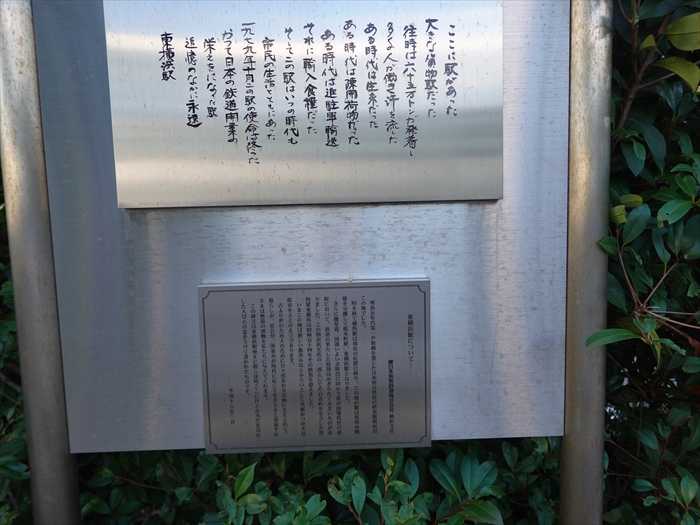

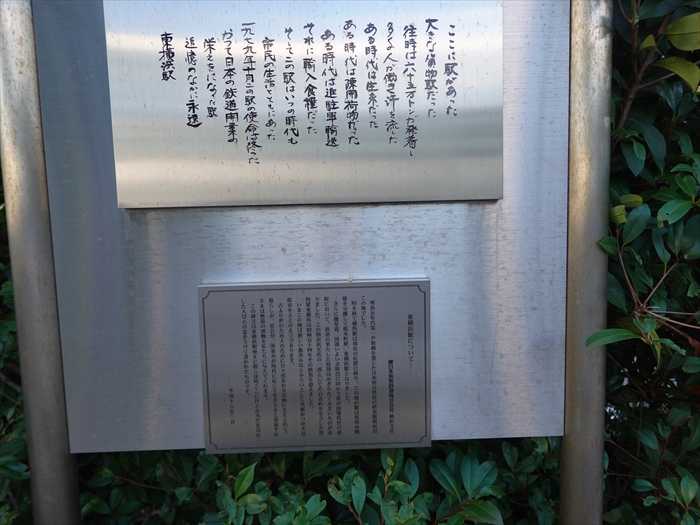

「 東横浜駅の碑 」と。

案内板が2枚。

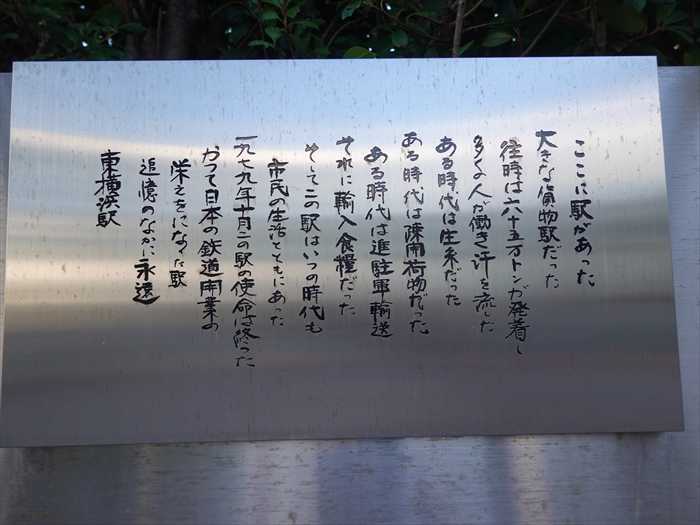

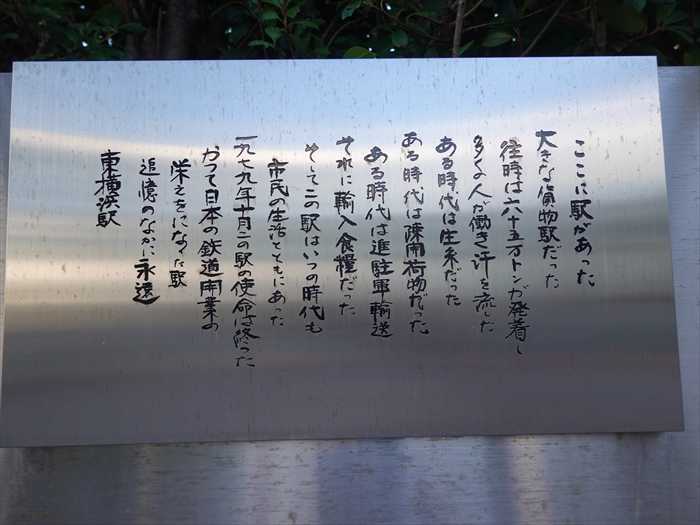

『ここに駅があった 大きな貨物駅だった

往時は六十五万トンが発着 多くの人が働き汗を流した

ある時代は生糸だった ある時代は疎開荷物だった

ある時代は進駐軍輸送 それに輸入食料だった

そしてこの駅はいつの時代も 市民の生活とともにあった

一九七九年十月 この駅の使命は終わった

かって日本の鉄道開業の 栄えをになった駅

追憶のなかに永遠 東横浜駅』

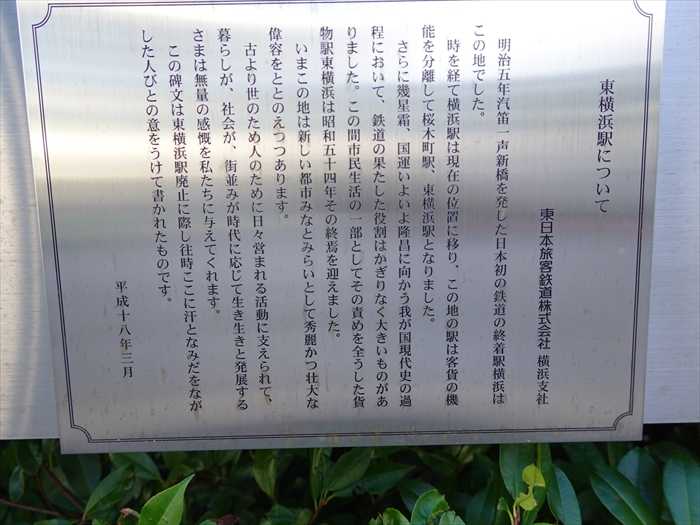

「東横浜駅について

東日本旅客鉄道株式会社 横浜支社

「桜木町駅西口」を振り返る。

「桜木町駅前広場」を「横浜ランドマークタワー」方向に進むと正面にあったのが

「 YOKOHAMA AIR CABIN 桜木町駅 」。

「YOKOHAMA AIR CABIN 桜木町駅」の前から「ランドマークタワー」を。

横浜市は、下水道事業のPRと市の魅力発信などを目的としてポケットモンスターのキャラクター

「ピカチュウ」とコラボレーションしたマンホール「ポケふた」を、みなとみらい21地区周辺に

2019年8月5日(月)から設置した と。

「YOKOHAMA AIR CABIN 桜木町駅」を正面から。

桜木町駅前と横浜ワールドポーターズ前を結ぶ"日本初"の都市型循環式ロープウェイ

「YOKOHAMA AIR CABIN(ヨコハマエアキャビン)」が2021年4月22日(木)に運行開始。

【全 長】

約1,260m(片道約630m)

【最大高さ】

約40m

【ゴンドラの特徴】

・36台(1台の定員:8名)

・バリアフリー対応

・冷房完備

・夜間景観を演出

【事業主体】

泉陽興業株式会社(よこはまコスモワールド 運営会社)

【営業時間】10:00~22:00 とのことでこの時はまだ動いてはいなかった。

【運 賃】 片道券:大人 1,000円、子ども(3歳~小学生) 500円 にビックリ!!

「ランドマークタワー」、階段状の建物「みなとみらい東急スクエア」を見る。

その右奥に見えたのが

「横浜国際平和会議場(パシフィコ横浜)」、大観覧車「コスモクロック21」。

桜木町駅の北改札東口の出口に向かって進む。

線路下の通路を進み西口に出ると左側に案内板があった。

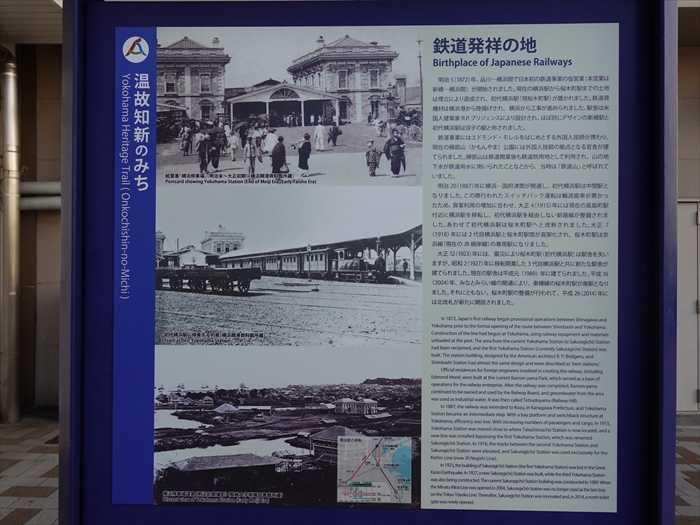

「 温故知新のみち 鉄道発祥の地 」。

「鉄道発祥の地

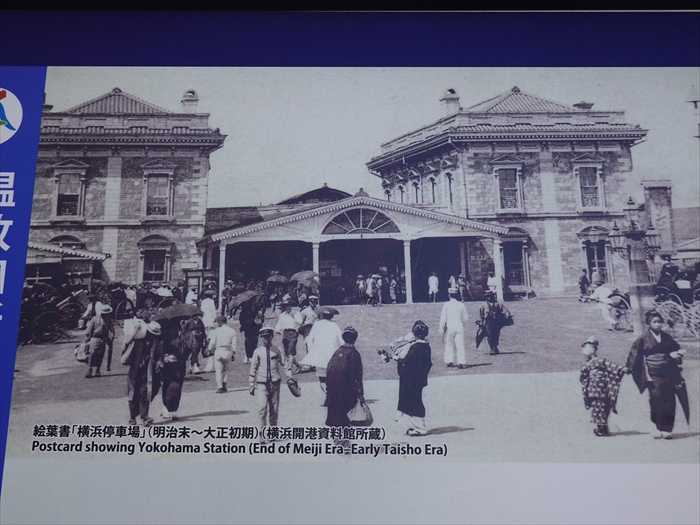

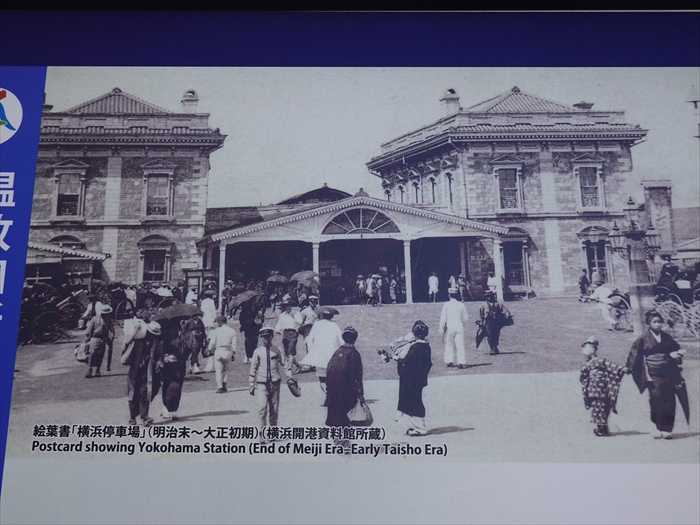

「絵葉書「横浜停車場」(明治末~大正初期)・(様浜開港資斟館所蔵)」。

「初代横浜駅に停車する列車、(横浜開港資料館所蔵)」。

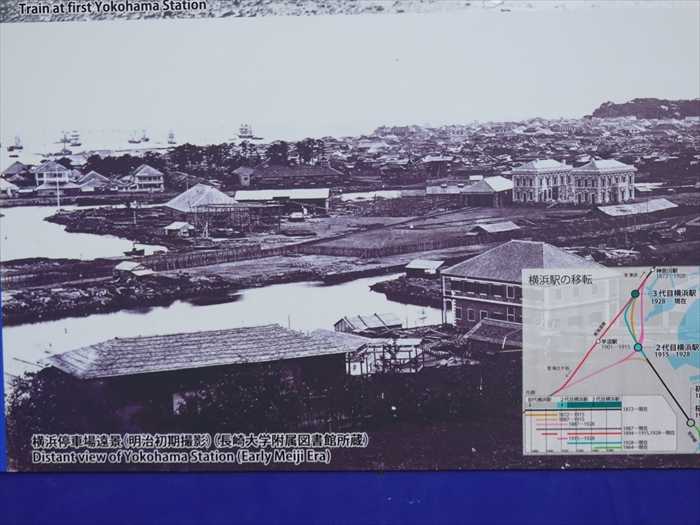

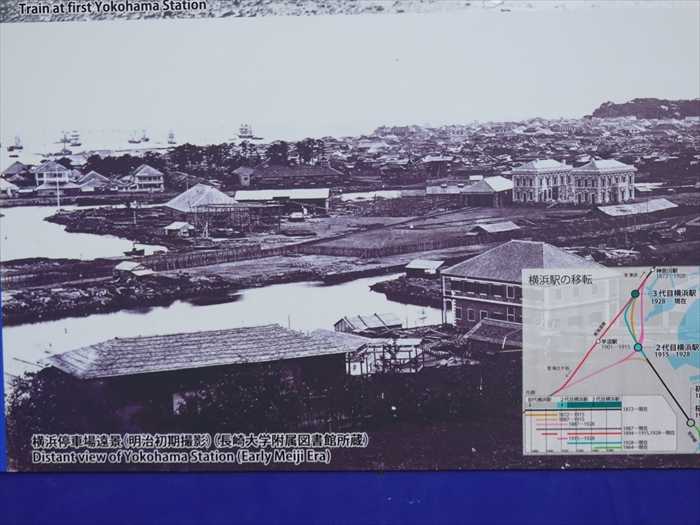

「横浜停車場遠景(明治初期撮影)・(長崎大学附属図書館所蔵)」。

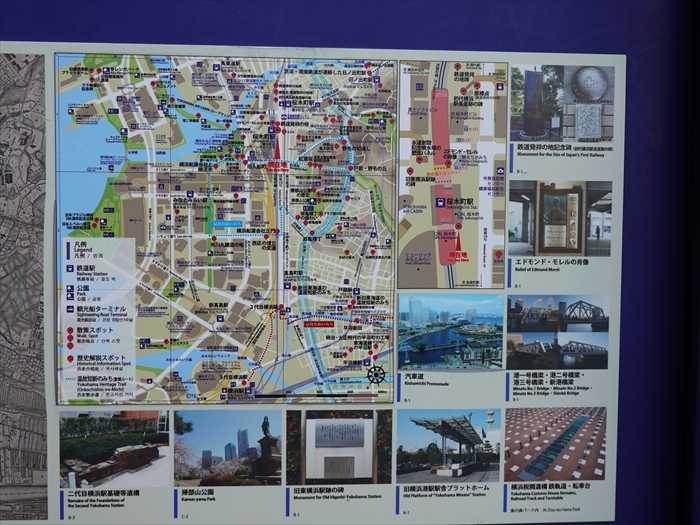

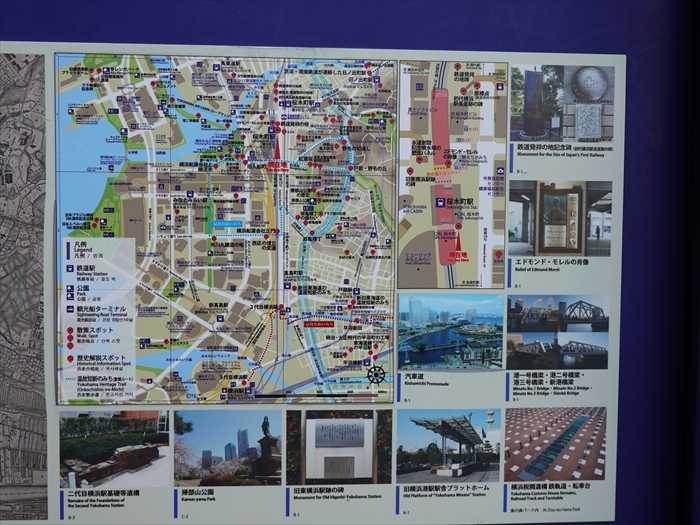

「桜木町駅」周辺の観光案内図。

現在地は、北改札西口出口。

「温故知新のみち」とは

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

2019年の9月に『港・ヨコハマ』を巡る で(その18)までアップしたが、まだまだ訪ねていない

場所があったので、更に!と思っていたが、この日に『落穂拾い』を決断し向かったのであった。

前回訪ねた2019年9月はコロナの前。新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は、

2019年12月初旬に、中国の武漢市で第1例目の感染者が報告されてから、わずか数カ月ほどの

間にパンデミックと言われる世界的な流行となった。わが国においては、2020年1月15日に

最初の感染者が確認されたのであった。

そして2020 年1月から2月にかけて、アジア各国を周遊してきた大型客船ダイヤモンド

プリンセス号(DP 号)船内で新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の集団感染が起きた。

DP号は2020年2月3日に、ここ横浜港大黒ふ頭に接岸し、乗員・乗客の検疫が始まるとともに、

無症状者、軽症者は主に関東地方各地および遠方の医療施設へ、医療を必要とする中等症、

重症者は主に神奈川県内の医療機関に転送された。患者の転送は2020年2月3日から3月1日まで

続いたのであった。そして神奈川県内12施設に転送されたCOVID-19感染者は70名にも及んだ

のであった。そして現在も継続しており、8月26日時点 のおいて全国の感染確認数19,413人、

死亡者数321人、それぞれ延べ人数としては感染確認数1821万2025人、死亡者数3万8582人の

深刻な状況が継続しているとのことである。

上記の如きコロナの影響で、ここ1年以上は我が住む市の隣都町の『社寺旧跡』巡りをひたすら

巡り続けて来たが、気分転換もあり、再び『港・ヨコハマ』を巡ることにしたのでもあった。

この日も早朝に自宅を出発し、小田急線で湘南台駅に。そして横浜市営地下鉄で桜木町駅に

向かったのだ。

JR桜木町駅周辺の地図をズームして。

JR根岸線 桜木町駅西口へのエスカレーターを上る。

エスカレーターを下り、振り返る。

「野毛ちかみち」は、はにかんだピエロがお出迎え!

「ちかみち」は「地下道」それとも「近道」それとも「両方」の意か?

ーー がこの日・(その19)の散策ルート。桜木町駅周辺を散策。

南改札口を出た正面には、なんと柱一つ一つが桜木町駅や鉄道にまつわる資料展示スペースに

なっていたのであった。

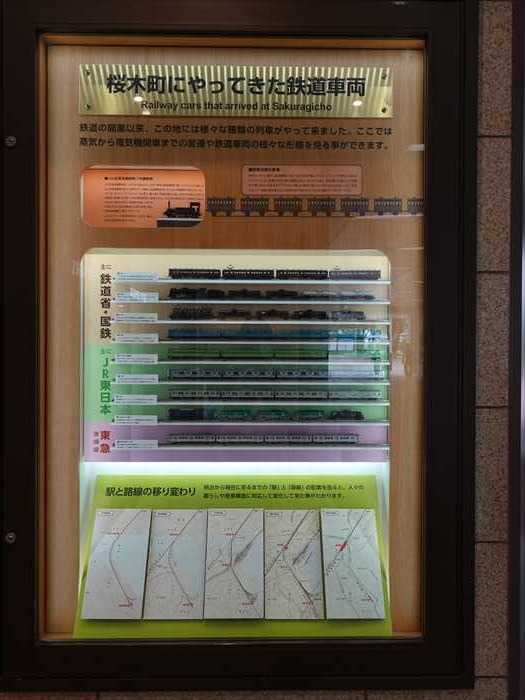

「桜木町にやってきた鉄道車両

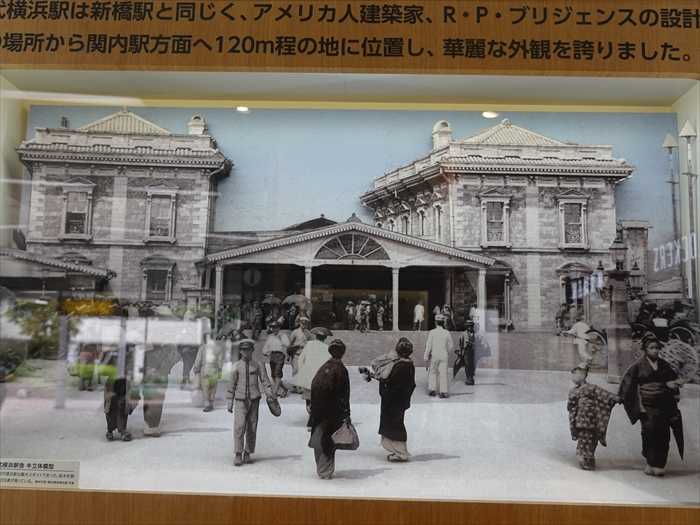

初代横浜駅は新橋駅と同じく、アメリカ人建築家、R・P・プリジェンスの設計で、

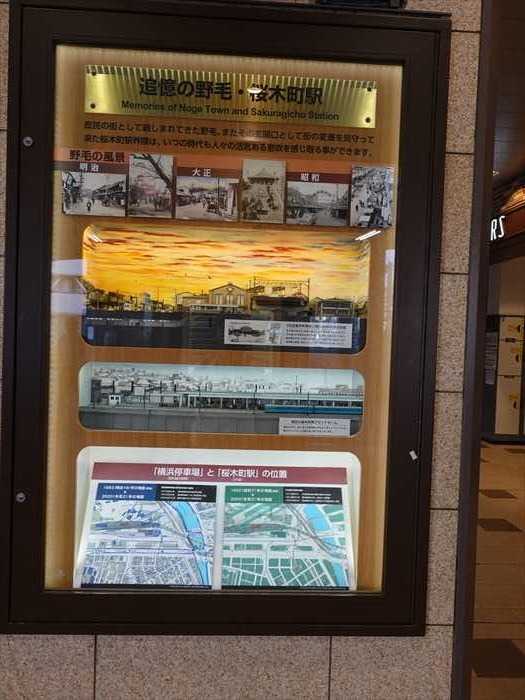

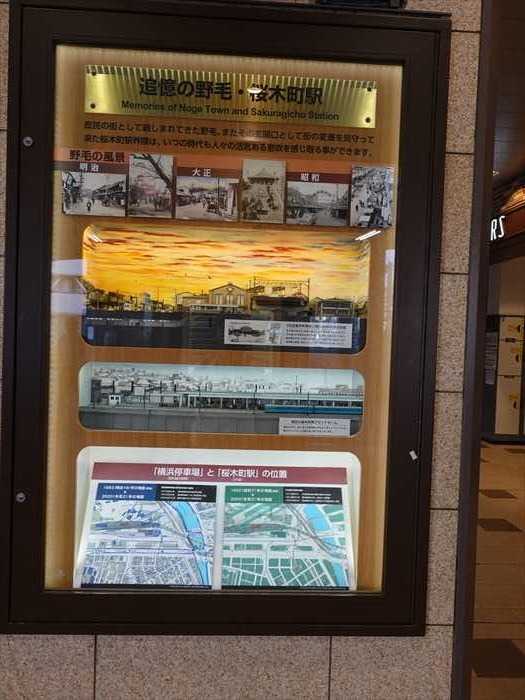

「 追憶の野毛・桜木町駅

」

「庶民の街として親しまれてきた野毛、またその玄関口として街の変遷を見守って来た

桜木町界隈は、いつの時代も人々の活気ある息吹を感じ取る事ができます。

野毛の風景

明治から大正、昭和まで、桜木町周辺の写真が展示されていた。

夕焼けのような演出も相まって、ノスタルジックな雰囲気が。」

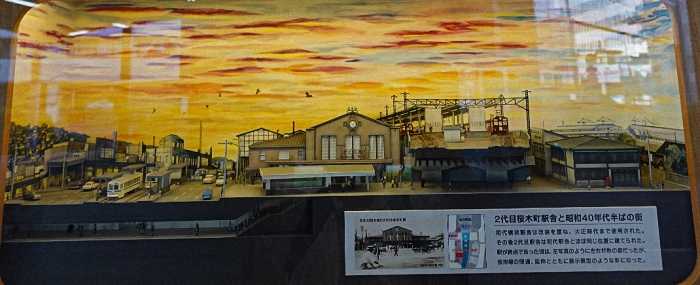

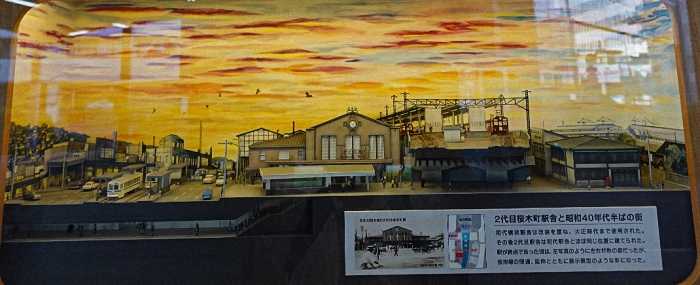

「 2代目桜木町駅舎と昭和40年代半ばの街

初代横浜駅舎は改装を重ね、大正時代まで使用された。

その後2代目駅舎は初代駅舎とほぼ同し位置に建てられた。

駅が終点であった頃は、左写真のように左右対称の姿だったが、

根岸線の開通、延伸とともに展示模型のような形になった。」

「 昭和の桜木町駅プラットフォーム

昭和40年代、奥に見える商店街は間もなく消えようとしている。

駅のプラットホームは街の移り変わりを見つめて来た。

「 横浜停車場」(初代桜木町駅)と「桜木町駅」( 2代目)の位置

左

1883 (明治16)年の地図(青色)十2020 (令和2)年の地図

初代横浜停車場(初代桜木町駅)の歴史

1872(明治5)年 横浜停車場(初代横浜駅)開業

1915(大正4)年 横浜駅移転につき、桜木町駅に改名

1923(大正12)年 関東大震災のため駅舎等消失

右

1932(昭和7)年の地図(緑色)十2020 (令和2)年の地図

2代目桜木町駅の歴史

1927(昭和2)年 2代目駅舎完成(関東大震災の4年後)

1964(昭和39) 根岸線延伸に伴い、駅舎の一部改築

1989(平成元)年 駅舎移転に伴い、旧駅舎はその設割を終え、解体」

「 鉄道が発信する文化

鉄道創業時に、早くも横浜停車場の構内で商いをする人たちが現われました。

以来、鉄道に関連した数多くの商売や文化が生まれてきました。

・構内販売の変遷

・明治~昭和 停車場と周辺の風景

・鉄道がテーマの趣味と芸術」

・明治~昭和 停車場と周辺の風景

・鉄道がテーマの趣味と芸術」

「 鉄道旅行のお楽しみ

江戸期の旅は徒歩による信仰と巡礼が目的でした。明治期、鉄道が利用されるようになると、

やがて旅の目的は観光や仕事など、多様なものとなりました。

やがて旅の目的は観光や仕事など、多様なものとなりました。

・時刻表と観光案内詩のはじまり

・鉄道の旅路で楽しんだ様々な飲食

・明治~昭和 横浜ゆかりの名物たち

・鉄道の旅路で楽しんだ様々な飲食

・明治~昭和 横浜ゆかりの名物たち

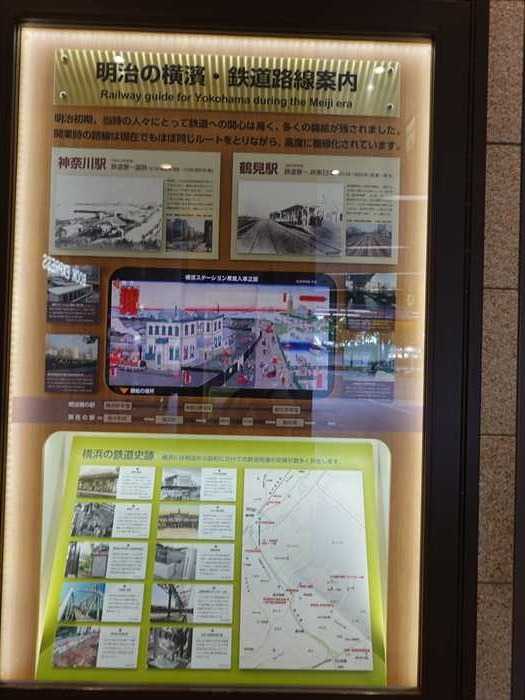

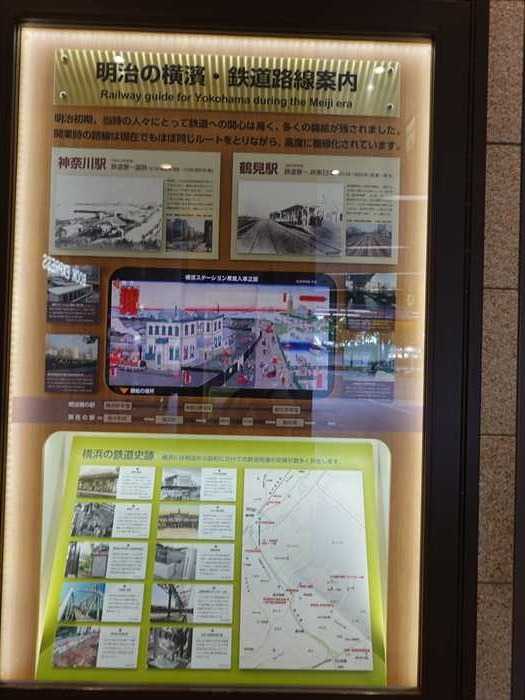

「 明治の横浜・鉄道路線案内

明治初期、当時の人々にとって鉄道への関心は高く、多くの錦絵が残されましたり

開業時の路線は現在でもほぼ同じルートをとりながら、高度に複線化されています。

浮世絵展示が画面スクリーンに表示され、数秒ごとに桜木町駅にまつわる様々な絵に変わっていくのでついつい長居してしまいそう。

この映像で桜木町駅周辺にたくさんの跡地が今も現存していることもわかります。

・神奈川駅

・鶴見駅

・横浜の鉄道史跡

横浜には明治から昭和にかけて鉄道関連の史跡が数多く存在します。

「横浜の鉄道史跡 横浜には明治から昭和にかけての鉎道連の史跡が多く存在します。」

①神奈川駅跡

②3代目 横浜駅跡

③高島ヤード跡

④2代目 横浜駅跡

⑤鉄道発祥の地記念碑と初代横浜駅長室跡

⑥東横浜駅跡

⑦汽車道と橋梁

⑧旧横浜駅プラットホーム跡

⑨鉄軌道と転車台跡

⑩外国人鉄道技術者の墓

「錦絵」が画面に次々と。

「河崎鶴見川蒸気車之図」。

「横済ステーション蒸気入車之図」。

「横浜新埋地高嶋町掲屋三階造海岸遠景之図」。

「横浜鉄道蒸気出車之図」。

「 初代横浜駅と発着場の情景 」

初代横浜駅は新橋駅と同じく、アメリカ人建築家、R・P・プリジェンスの設計で、この場所から

関内駅方面へ120m程の地に位置し、華麗な外観を誇りました。

関内駅方面へ120m程の地に位置し、華麗な外観を誇りました。

「 初代横浜駅舎 半立体模型

明治--大正の頃、初代横浜駅は観光スポットであった。桜木町駅時代も含め、

多くの古写真が残っている。」

「 初代横浜駅乗車場 半立体模型

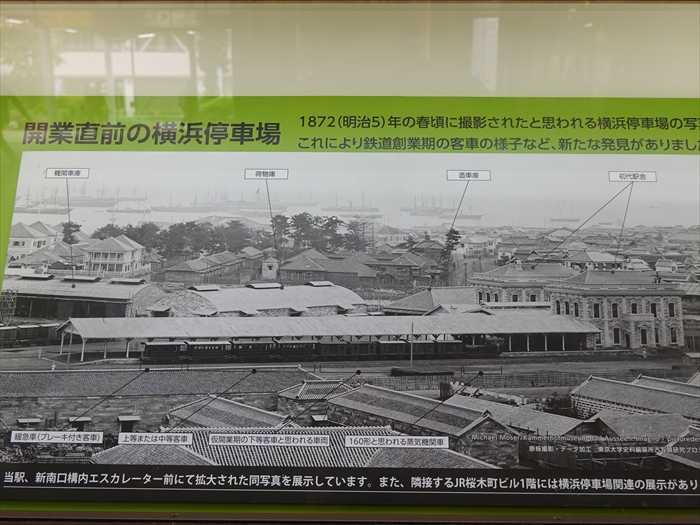

「 開業直前の横浜停車場

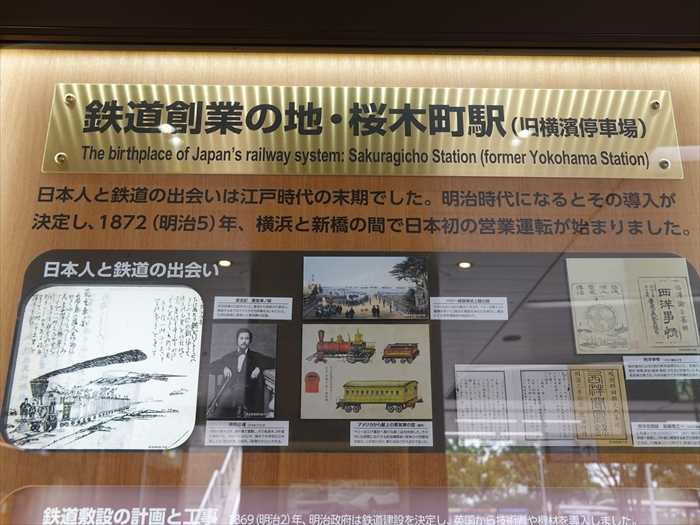

「 鉄道創業の地・桜木町駅(旧横濱停車場)

明治初期、鉄道を題材にした錦絵が数多く出版された。

和と洋が混在した人や街の様子がイメージできる。」

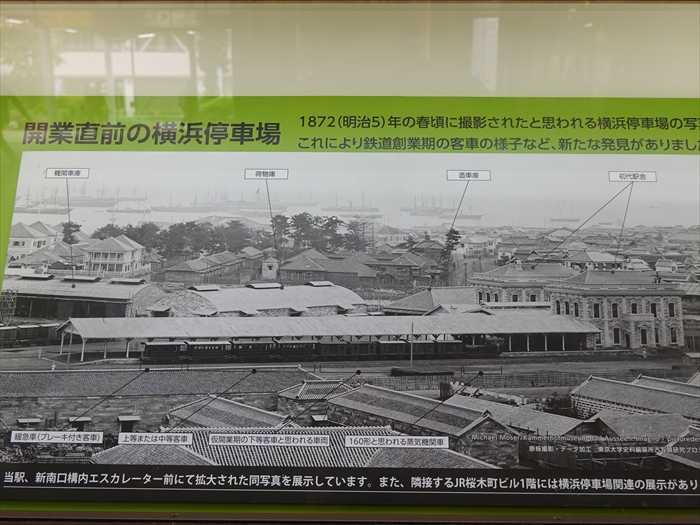

「 開業直前の横浜停車場

1872 (明治5)年の舂頃に撮影されたと思われる横浜停車場の写真です。

これにより鉄道創業期の客車の様子など、新たな発見がありました。」

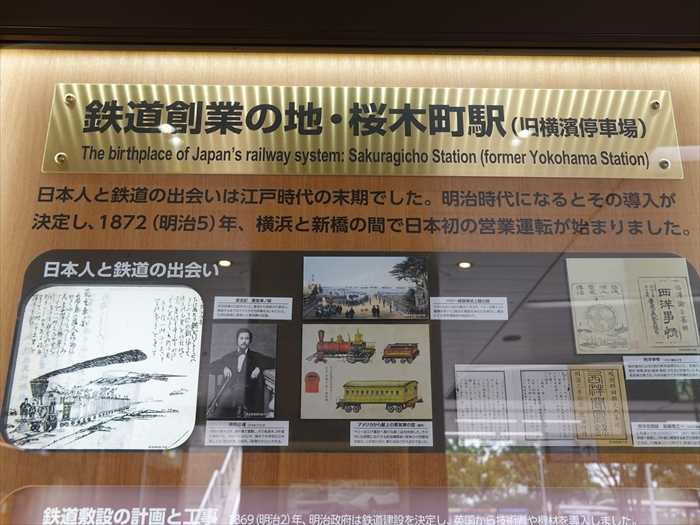

「 鉄道創業の地・桜木町駅(旧横濱停車場)

日本人と鉄道の出会いは江戸時代の末期でした。明治時代になるとその導入が決定し、

1872 (明治5)年、横浜と新橋の間で日本初の営業運転が始まりました。

1872 (明治5)年、横浜と新橋の間で日本初の営業運転が始まりました。

・日本人と鉄道の出会い

・鉄道敷設の計画と工事

1869 (明治2)年、明治政府は鉄道建設を決定し、英国から技術者や機材を導入しました。

・鉄道敷設の計画と工事

1869 (明治2)年、明治政府は鉄道建設を決定し、英国から技術者や機材を導入しました。

・双頭レール

明治初期の鉄道創業当時は、英国から輸入された錬鉄製の双頭レールが使用された。

このレールは上下対称の形状になっており、裏返して再利用する予定だった。

(実際には再利用されなかった)

明治初期の鉄道創業当時は、英国から輸入された錬鉄製の双頭レールが使用された。

このレールは上下対称の形状になっており、裏返して再利用する予定だった。

(実際には再利用されなかった)

当駅、新南口に隣接するJR桜木町ビル1階には、1873年製の双頭レールか設展示されています。

・華やかな開業式典

1872 (明治5)年新暦の10月14日、秋晴れのもとで執り行われた開業式典の記録。」

・華やかな開業式典

1872 (明治5)年新暦の10月14日、秋晴れのもとで執り行われた開業式典の記録。」

「 日本人と鉄道の出会い 」。

「 鉄道敷設の計画と工事

1869(明治2)年、明治政府は鉄道建設を決定し、英国から技術者や機材を導入しました。」

「華やかな開業式典」。

「 日本の産業を支えた横濱停車場

鉄道開業の翌年、1873 (明治6)年9月、横浜~新橋間の鉄道による貨物営業が始まりました。

以来、横浜は日本の産業における重要な物流拠点となりました。

・貨物輸送のはじまり

創業期の貨物輸送は貨車75両で始まづた。

・明治初期の貨物

1873(明治6)年の貨物営業開始時の輸送量は合計2千トン程度であった。初期の貨車には

家畜車、魚車、木材車などがあったが、その後、鉄道延伸のための工事に必要な土砂車が

増加した。鉄道網が拡がった1897 (明治30)年の貨車は、全国の官営と私鉄あわせて1万両を

超え、輸送量は876万6千トンとなった。」

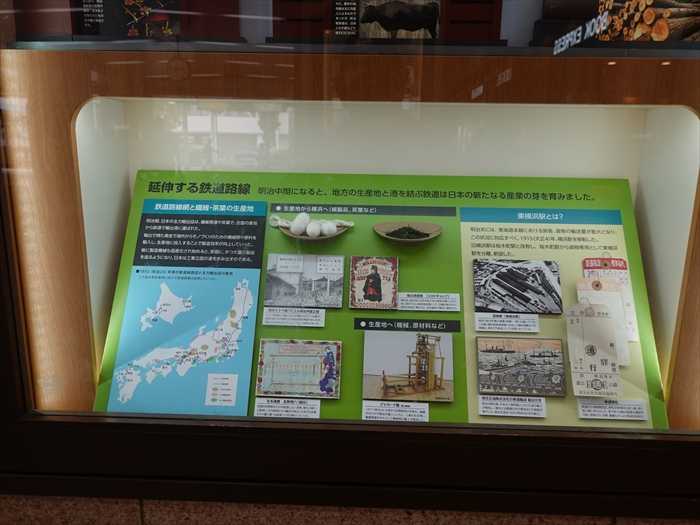

・延伸する鉄道路線

明治中期になると、地方の生産地と港を結ぶ鉄道は日本の新たなる産業の芽を育みました。

以来、横浜は日本の産業における重要な物流拠点となりました。

・貨物輸送のはじまり

創業期の貨物輸送は貨車75両で始まづた。

・明治初期の貨物

1873(明治6)年の貨物営業開始時の輸送量は合計2千トン程度であった。初期の貨車には

家畜車、魚車、木材車などがあったが、その後、鉄道延伸のための工事に必要な土砂車が

増加した。鉄道網が拡がった1897 (明治30)年の貨車は、全国の官営と私鉄あわせて1万両を

超え、輸送量は876万6千トンとなった。」

・延伸する鉄道路線

明治中期になると、地方の生産地と港を結ぶ鉄道は日本の新たなる産業の芽を育みました。

「 延伸する鉄道路線

明治中期になると、地方の生産地と港を結ぶ鉄道は日本の新たなる産業の芽を育みました。」

「 みなとみらい時層マップ

明治初期から平成までの海岸線の変化を俯瞰しながら、この地区の産業や街並みの発展を

「時間を旅する」感覚で観察すると、新たな発見があるかもしれません。

「時間を旅する」感覚で観察すると、新たな発見があるかもしれません。

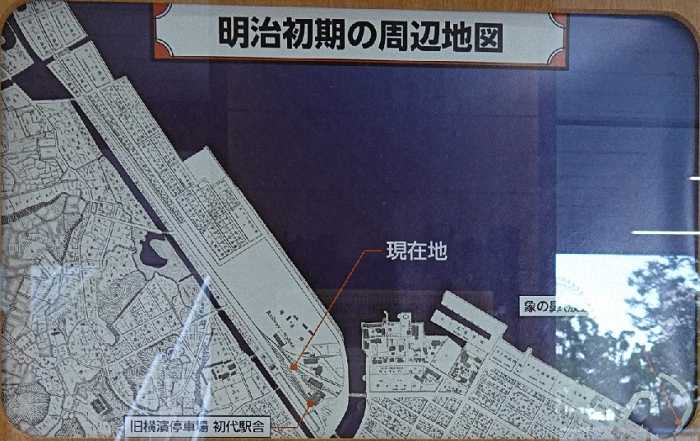

「 明治初期の周辺地図 」。

明治:横浜開港後、臨海地区には港湾の付帯施設として、造船と鉄道という2つの

産業が生まれ発達しました。それに伴い、周辺の海は急速に埋め立てられました。

大正:造船と鉄道流通の関連産業は、戦前から戦後にかけて最盛期を迎え、

昭和 日本の高度成長期を支えてきました。昭和末期になると、これらの産業は転換期を

迎えます。

現在:「みなとみらい21地区」となって、この一帯は日本屈指の国際ビジネスセンターとなり、

昭和 日本の高度成長期を支えてきました。昭和末期になると、これらの産業は転換期を

迎えます。

現在:「みなとみらい21地区」となって、この一帯は日本屈指の国際ビジネスセンターとなり、

さらに、これまでの産業遺産を活かした観光地として、進化と発展を続けています。

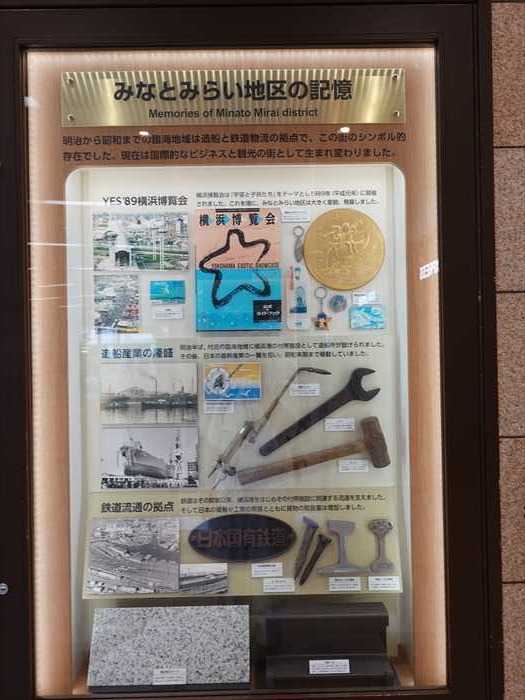

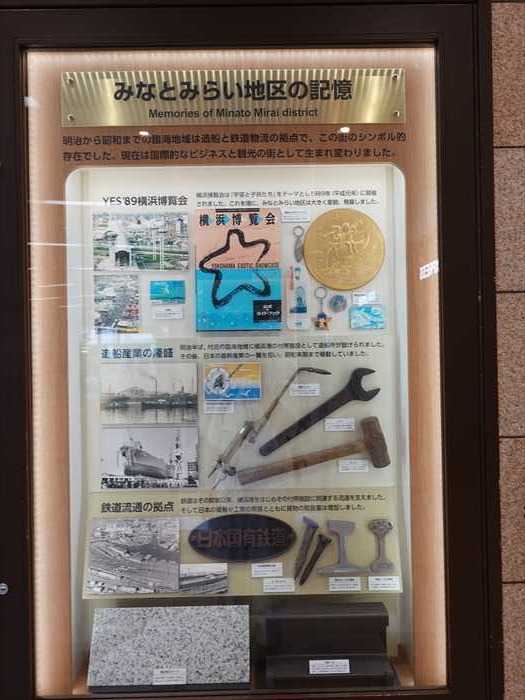

「 みなとみらい地区の記憶

明治から昭和までの臨海地域は造船と鉄道物流の拠点で、この街のシンボル的存在でした。

現在は国際的なビジネスと観光の街として生まれ変わリました。」

現在は国際的なビジネスと観光の街として生まれ変わリました。」

「YES’89横浜博覧会

横浜博覧会は「宇宙と子供たち」をテーマとして1989年(平成元年)に開催されました。

これを機に、みなとみらい地区は大きく変貌、発展しました。」

「造船産業の隆盛

明治半ば、付近の臨海地域に横浜港の付帯施設として造所所が設けられました。

その後、日本の基幹産業の一翼を担い、昭和末期まで稼働していました。」

「鉄道流通の拠点

鉄道はその開業以来、横浜港をはじめその付帯施設に関連する流通を支えました。

鉄道はその開業以来、横浜港をはじめその付帯施設に関連する流通を支えました。

そして日本の貿易や工業の発展とともに貨物の取扱量は増加しました。」

そして駅舎を後にして、この日の散策の本格的なスタート。

正面に久しぶりに見る「横浜ランドマークタワー」の姿が。

「横浜ランドマークタワー」は、神奈川県横浜市西区みなとみらいの超高層複合ビル。

「横浜みなとみらい21」地区の開発を主導した三菱地所が建築・設計・保有している。

「横浜みなとみらい21」地区の開発を主導した三菱地所が建築・設計・保有している。

1990年3月20日に着工し、1993年7月16日に開業した。タワー棟は、地上70階建て、高さは

296.33mで、超高層ビルとしては、あべのハルカス(300.0m)に次いで日本で2番目に高い。

また、構造物としては東京スカイツリー(634m)、東京タワー(332.6m)、あべのハルカス、

明石海峡大橋(298.3m)に次ぐ日本で5番目の高さである。

296.33mで、超高層ビルとしては、あべのハルカス(300.0m)に次いで日本で2番目に高い。

また、構造物としては東京スカイツリー(634m)、東京タワー(332.6m)、あべのハルカス、

明石海峡大橋(298.3m)に次ぐ日本で5番目の高さである。

桜木町駅前広場の右手、歩道橋への階段の下にあった「 昔の桜木町駅前 」 の写真。

「この光景は、明治20年(1887)頃の初代横浜停車場(現桜木町駅)前を撮影したものです。

写真中央の噴水塔は、高さ約4.4m、重さ約1.3tの鋳鉄製で、日本初の近代水道創設を記念して

設置され、往来する方々に親しまれていました。

この噴水塔は、現在、横浜市保土ケ谷区の横浜水道記念館に保存されています。」と

写真右下部に。

この姿は竣工当時の新橋停車場に酷似しているのであった。

この塔の下部はその名も『獅子頭共用栓(ししがしら きょうようせん)』と呼ばれていたと。

そう言えば、日本の水道事業は、明治20年(1887年)に横浜で初めて近代水道が布設された

ことから始まったのだ。これは当時、外国の窓口であった港湾都市を中心に、海外から

持ち込まれるコレラなどの伝染病が、水を介して広がり蔓延するのを防ぐことを目的としたもの。

横浜に続いて、明治22年に函館、明治24年に長崎と、港湾都市を中心に次々と水道が整備されて

行ったのであった。この辺は、私の昔の仕事の関係で。

現在、横浜市保土ケ谷区の横浜水道記念館に保存されている 噴水塔の写真。

桜木町駅前のワシントンホテルを見上げる。

そして正面に案内プレートがあった。

ここにも何か書かれているようであったが解読不能。

「 東横浜駅の碑 」と。

案内板が2枚。

『ここに駅があった 大きな貨物駅だった

往時は六十五万トンが発着 多くの人が働き汗を流した

ある時代は生糸だった ある時代は疎開荷物だった

ある時代は進駐軍輸送 それに輸入食料だった

そしてこの駅はいつの時代も 市民の生活とともにあった

一九七九年十月 この駅の使命は終わった

かって日本の鉄道開業の 栄えをになった駅

追憶のなかに永遠 東横浜駅』

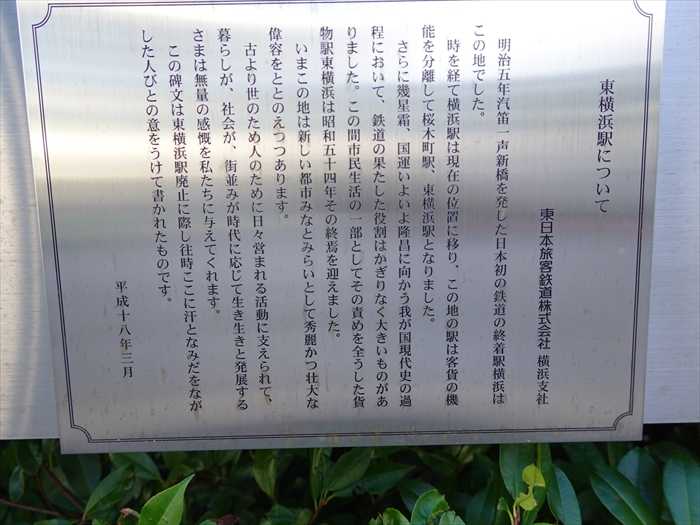

「東横浜駅について

東日本旅客鉄道株式会社 横浜支社

明治五年汽笛一声新橋を発した日本初の鉄道の終着駅横浜はこの地でした。

時を経て横浜駅は現在の位置に移り、この地の駅は客貨の機能を分離して桜木町駅、東横浜駅と

なりました。

なりました。

さらに幾星霜、国運いよいよ隆昌に向かう我が国現代史の過程において、鉄道の果たした役割は

かぎりなく大きいものがありました。この間市民生活の一部としてその責めを全うした貨物駅

東横浜は昭和五十四年その終焉を迎えました。

かぎりなく大きいものがありました。この間市民生活の一部としてその責めを全うした貨物駅

東横浜は昭和五十四年その終焉を迎えました。

いまこの地は新しい都市みなとみらいとして秀麗かっ壮大な偉容をととのえつつあります。

古より世のため人のために日々営まれる活動に支えられて、暮らしが、社会が、街並みが時代に

応じて生き生きと発展するさまは無量の感慨を私たちに与えてくれます。

応じて生き生きと発展するさまは無量の感慨を私たちに与えてくれます。

この碑文は東横浜駅廃止に際し往時ここに汗となみだをながした人びとの意をうけて

書かれたものです。

平成十八年三月」

つまり、 東横浜駅は新橋-横浜駅間の鉄道開業時の初代横浜駅のあった場所に位置し、

書かれたものです。

平成十八年三月」

つまり、 東横浜駅は新橋-横浜駅間の鉄道開業時の初代横浜駅のあった場所に位置し、

「桜木町駅西口」を振り返る。

「桜木町駅前広場」を「横浜ランドマークタワー」方向に進むと正面にあったのが

「 YOKOHAMA AIR CABIN 桜木町駅 」。

「YOKOHAMA AIR CABIN 桜木町駅」の前から「ランドマークタワー」を。

横浜市は、下水道事業のPRと市の魅力発信などを目的としてポケットモンスターのキャラクター

「ピカチュウ」とコラボレーションしたマンホール「ポケふた」を、みなとみらい21地区周辺に

2019年8月5日(月)から設置した と。

「YOKOHAMA AIR CABIN 桜木町駅」を正面から。

桜木町駅前と横浜ワールドポーターズ前を結ぶ"日本初"の都市型循環式ロープウェイ

「YOKOHAMA AIR CABIN(ヨコハマエアキャビン)」が2021年4月22日(木)に運行開始。

【全 長】

約1,260m(片道約630m)

【最大高さ】

約40m

【ゴンドラの特徴】

・36台(1台の定員:8名)

・バリアフリー対応

・冷房完備

・夜間景観を演出

【事業主体】

泉陽興業株式会社(よこはまコスモワールド 運営会社)

【営業時間】10:00~22:00 とのことでこの時はまだ動いてはいなかった。

【運 賃】 片道券:大人 1,000円、子ども(3歳~小学生) 500円 にビックリ!!

「ランドマークタワー」、階段状の建物「みなとみらい東急スクエア」を見る。

その右奥に見えたのが

「横浜国際平和会議場(パシフィコ横浜)」、大観覧車「コスモクロック21」。

桜木町駅の北改札東口の出口に向かって進む。

線路下の通路を進み西口に出ると左側に案内板があった。

「 温故知新のみち 鉄道発祥の地 」。

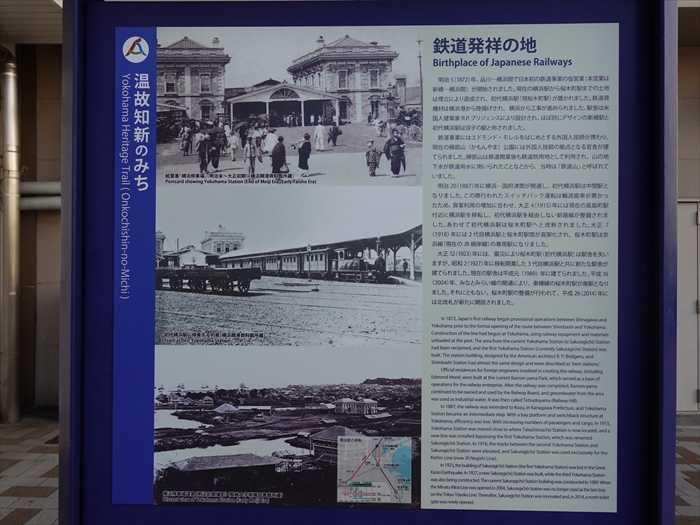

「鉄道発祥の地

明治5 (1872)年、品川一横浜間で日本初の鉄道事業の仮営業(本営業は新橋ー横浜間)が

開始されました。現在の横浜駅から桜木町駅までの土地は埋立によリ造成され、初代横浜駅

(現桜木町駅)が置かれました。鉄道資機材は横浜港から陸揚げされ、横浜から工事が進め

られました。駅舎は米国人建築家R. P.プリジェンスによリ設計され、ほぼ同しデザインの

新橋駅と初代横浜駅は双子の駅と称されました。

開始されました。現在の横浜駅から桜木町駅までの土地は埋立によリ造成され、初代横浜駅

(現桜木町駅)が置かれました。鉄道資機材は横浜港から陸揚げされ、横浜から工事が進め

られました。駅舎は米国人建築家R. P.プリジェンスによリ設計され、ほぼ同しデザインの

新橋駅と初代横浜駅は双子の駅と称されました。

鉄道事業にはエドモンド・モレルをはじめとする外国人技師が携わり、現在の掃部山(かもんやま)

公園には外国人技師の拠点となる官舎が建てられました。掃部山は鉄道開業後も鉄道院用地として

利用され、山の地下水が鉄道用水に用いられたことなどから、当時は「鉄道山」と呼ばれて

いました。公園には外国人技師の拠点となる官舎が建てられました。掃部山は鉄道開業後も鉄道院用地として

利用され、山の地下水が鉄道用水に用いられたことなどから、当時は「鉄道山」と呼ばれて

明治20 (1887)年に横浜ー国府津間が開通し、初代横浜駅は中間駅となりました。

この際行われたスイッチバック運転は輸送能率が悪かったため、貨客利用の増加に合わせ、

大正4 (1915)年には現在の高島町駅付近に横浜駅を移転し、初代横浜駅を経由しない新路線が

整備されました。あわせて初代横浜駅は桜木町駅へと改称されました。大正7(1918)年には

2代目横浜駅と桜木町駅間が高架化され、桜木町駅は京浜線(現在のJR根岸線)の専用駅に

なりました。

この際行われたスイッチバック運転は輸送能率が悪かったため、貨客利用の増加に合わせ、

大正4 (1915)年には現在の高島町駅付近に横浜駅を移転し、初代横浜駅を経由しない新路線が

整備されました。あわせて初代横浜駅は桜木町駅へと改称されました。大正7(1918)年には

2代目横浜駅と桜木町駅間が高架化され、桜木町駅は京浜線(現在のJR根岸線)の専用駅に

なりました。

大正12 (1923)年には、震災により桜木町駅(初代横浜駅)は駅舎を失いますが、昭和2 (1927)年に

移転開業した3代目横浜駅と共に新たな駅舎が

移転開業した3代目横浜駅と共に新たな駅舎が

建てられました。現在の駅舎は平成元( 1989 )年に建てられました。平成16(2004)年、

みなとみらい線の開通により、東横線の桜木町駅が廃駅となりました。それにともない、

桜木町駅の整備が行われて、平成26 (2014)年には北改札が新たに開設されました。」

みなとみらい線の開通により、東横線の桜木町駅が廃駅となりました。それにともない、

桜木町駅の整備が行われて、平成26 (2014)年には北改札が新たに開設されました。」

「絵葉書「横浜停車場」(明治末~大正初期)・(様浜開港資斟館所蔵)」。

「初代横浜駅に停車する列車、(横浜開港資料館所蔵)」。

「横浜停車場遠景(明治初期撮影)・(長崎大学附属図書館所蔵)」。

「桜木町駅」周辺の観光案内図。

現在地は、北改札西口出口。

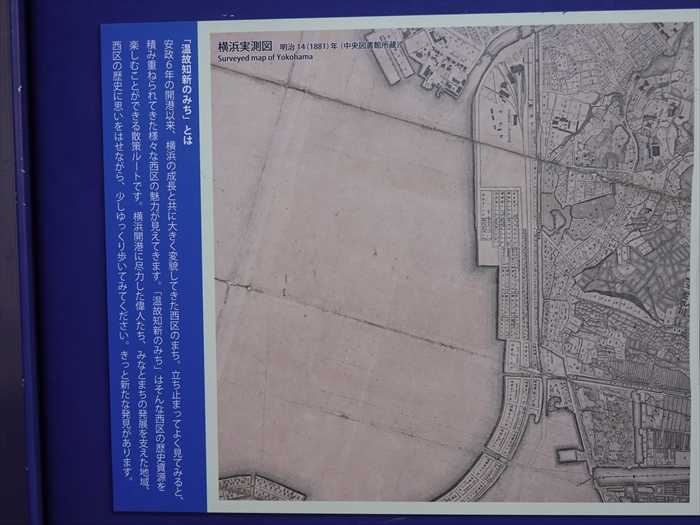

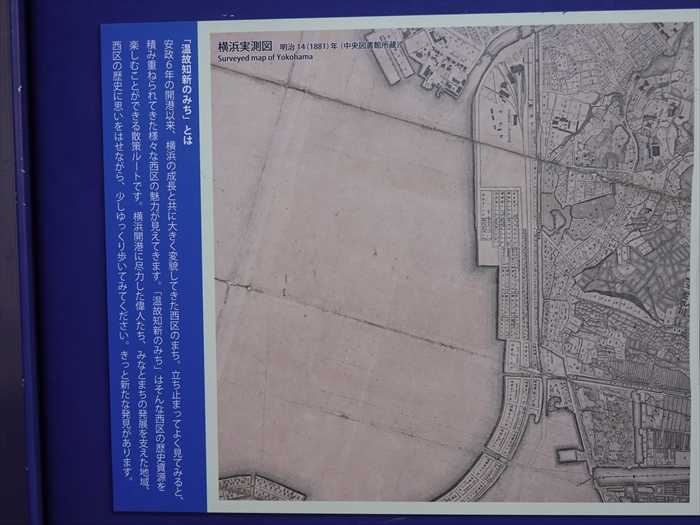

「温故知新のみち」とは

安政6年の開港以来、横浜の成長と共に大きく変貌してきた西区のまち。立ち止まってよく

見てみると、積み重ねられてきた様々な西区の魅力が見えてきます。「温故知新のみち」は

そんな西区の歴史資源を楽しむことができる散策ルートです。横浜開港に尽力した偉人たち、

みなとまちの発展を支えた地域、西区の歴史に思いをはせながら、少しゆっくリ歩いてみて

ください。きっと新たな発見があリます。

「横浜実測図 明治14 (1881)年(中央図書館所蔵)」。

見てみると、積み重ねられてきた様々な西区の魅力が見えてきます。「温故知新のみち」は

そんな西区の歴史資源を楽しむことができる散策ルートです。横浜開港に尽力した偉人たち、

みなとまちの発展を支えた地域、西区の歴史に思いをはせながら、少しゆっくリ歩いてみて

ください。きっと新たな発見があリます。

「横浜実測図 明治14 (1881)年(中央図書館所蔵)」。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴… 2025.11.15

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴… 2025.11.14

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴… 2025.11.13

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.