PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

続日本100名城東北の…

New!

オジン0523さん

2025年版・岡山大学… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

【甥のステント挿入… Gママさん

Gママさん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【甥のステント挿入…

Gママさん

Gママさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: JINさんの農園

相模川右岸堤防から再び「 トラスコ湘南大橋

」を振り返る。

相模川河口が光る。

釣り人の姿を追う。

上流側にも。

JR東海道線の橋梁、国道1号・馬入橋越しに遠く斜張橋構造の「湘南銀河大橋」も見えた。

上空には厚木飛行場に着陸する航空自衛隊?の飛行機の姿が。

風は強くなかったが、河口付近の水面はやや波立って。

波立つ水面。

この場所は、ルアー釣りでシーバスを狙う人が多く、ウナギ狙いの投げ釣り師もいるとのこと。

ウナギは夜釣りが多いと も。

近づいて。

男性ばかりで夫婦の姿はなく・・・。

堤防下から坂を上ると、ここにも防潮ゲートが。

左手の公衆トイレ越しに、この後訪ねた神社の朱の鳥居が見えた。

電光掲示板、スピーカー、アンテナのついた鉄塔。

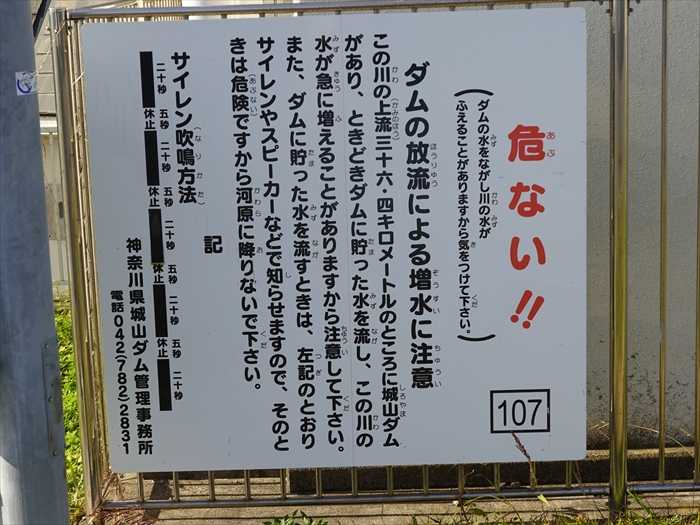

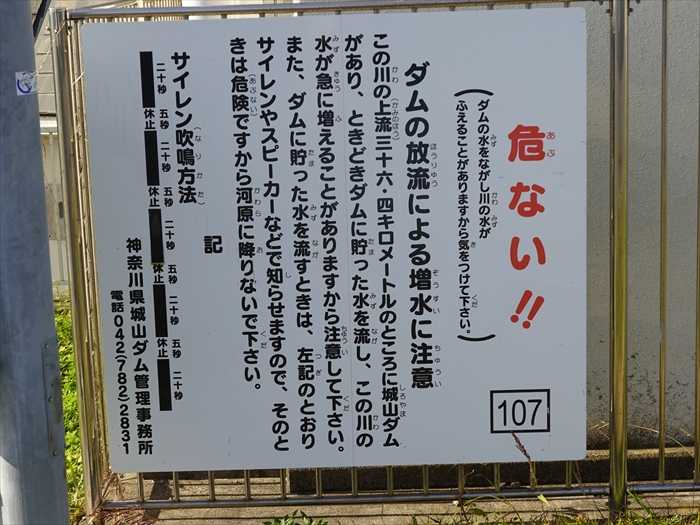

城山ダムの放流時の増水を知らせる「 放流警報設備 」。

この電光掲示板に「城山ダム 放流中 注意」と表示されるのであろう。

ここにも

危ない!! ダムの放流による増水に注意 」

そしてサイレンの吹鳴方法(なりかた)が。

須賀港(平塚漁港)入口の堤防の先にも、この後訪ねた神社の石鳥居が見えた。

ズームして。

「 須賀港(平塚漁港)

須賀港は江戸時代幕府公認の七つの湊の一つであり、相模の国の物流の集散地であり文化の

入口でもあった。江戸時代人気のあった大山参拝の海の玄関口として多くの人で賑わった。

天保年間には、平塚宿より須賀村の方が人口が多かったのだと。明治20年鉄道が開通すると

船便は寂れ、漁船だけの港となった。

昭和26(1951)年に完成した港。 開港当時の名称は須賀漁港であったが、後の昭和27年

平塚漁港に改称。現在は釣り場としても人気で、ハゼ釣りの人気スポット。

目の前にバス停、公衆トイレもあり、お薦めの釣り場。川沿いに南下すると、湘南大橋付近まで

足元の良い釣り場が続き、のんびりとした釣りを楽しめるようだ。

多くの漁船が朝の漁を終えて港に戻っていた。

この堤防の先周辺が「湘南潮来」と呼ばれている場所のようであった。

神社の裏側には銀杏の黄葉が。

青空に黄葉が映える。

更にズームして。

そしてこちらが神社の入口。境内へは石段を上って。

「河野洋平」の文字が。

社号標石「 港稲荷神社 」。

平塚市千石河岸64。

石段を上ると、直ぐ左側にあったのが、相模川に向かって立つ「 出世稲荷 」。

「出世稲荷」の社。

内陣。

その脇にも小さな境内社があった。

中には石碑が鎮座。文字が刻まれているようであったが・・・。

石鳥居の先に朱の鳥居が並ぶ。

六基の朱の鳥居が並んでいた。

手水場。

「港稲荷神社」社殿。

「狛狐」が迎えてくれた。台座の下にも。(右)。

「狛狐」が迎えてくれた。台座の下にも。(左)。

内陣

御祭神:宇迦之御魂命 ( うかのみたまのみこと )

祭礼 :2月11日 稲荷講(いなりこう)

更にズームして。

右手には「港稲荷神社」、「玉串道祖神」と書かれた御札が。

「正一位稲荷利大明神 玉串道祖神」と刻まれた石碑。

「稲荷利」??

「神楽殿」。

そして、「港稲荷神社」を後にして「須賀港(平塚新港)」を囲む堤防上を歩く。

堤防の壁には多くの壁画が描かれていた。

「鯨(クジラ)」。

山の姿。

須賀港を追う。

須賀湊(すがみなと)は相模川が相模湾に注ぐ河口付近に位置する河岸 。

自然の地形を生かした天然の港として早くから開けていた。

この地には平安時代に伊豆から空海が来航し、庵を結んでいたという興味深い伝説も残っている。

須賀湊は元亀元(1570)年に北条氏から麦130表を熱海へ輸送することを命じられたり、

相模川上流から運ばれた材木が集積され、海路で運び出されるなど、次第に水運の要所として

発展して行った。

江戸時代前期には、須賀湊の回船(沿岸を結ぶ荷船)は 鎌倉郡や高座郡など広範囲の

幕領年貢米の輸送を一手に受け持っていた。また、相模湾を通ってやってくる回船からは

砂糖や塩、肥料、ござや傘などの日用雑貨が運び込まれ、 須賀湊からは白炭や薪、杉板、米

などを運び出していた。 回船の主な往来先は伊豆、江戸、房総半島だといわれている。

かつて関東地方は河川水運の発達した地域であった。 その証として各地に残るのが河岸。

相模川の舟運も盛んであった。相模川上流からは炭や薪、 米などが高瀬舟で運ばれた。

帰りは肥料や塩、日用雑貨を積んで川を上ったのだと。

相模川への出口方向を見る。

須賀湊には湊の利用にあたり「湊口二十間余大船は入ら ず、四百石積の船を限度とす」という

決まりがあった。 四百石積み以上の回船は湊口が狭く須賀湊に接岸できない ため、集められた

物資は一度荷揚げ場(河岸場)に積み上げ、 後で沖に停泊した回船に小船で運んだと。

逆に回船 から湊に運び込まれた物資は高瀬舟に積まれ、川上の村々へ運ばれていたのだ。

出入口の先に「トラスコ湘南大橋」も見えた。

須賀湊を擁する須賀村は大いに栄えた。『新編相模国 風土記稿』によると、東海道の宿場町で

ある平塚宿の家数が289軒なのに対し、須賀村の家数は一村で452軒。その繁栄 ぶりが

うかがい知れるのだ。他国の船乗りも多く滞在し、湊には さまざまな地域の情報が集まって

いたとのこと。

堤防上をグルっと廻って。

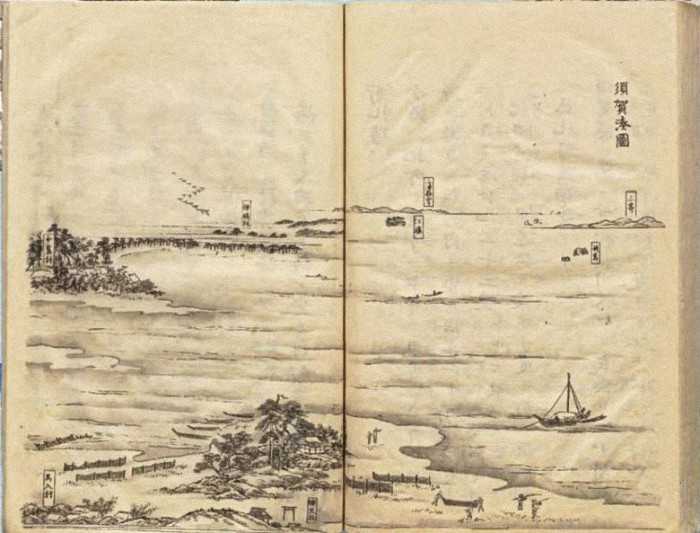

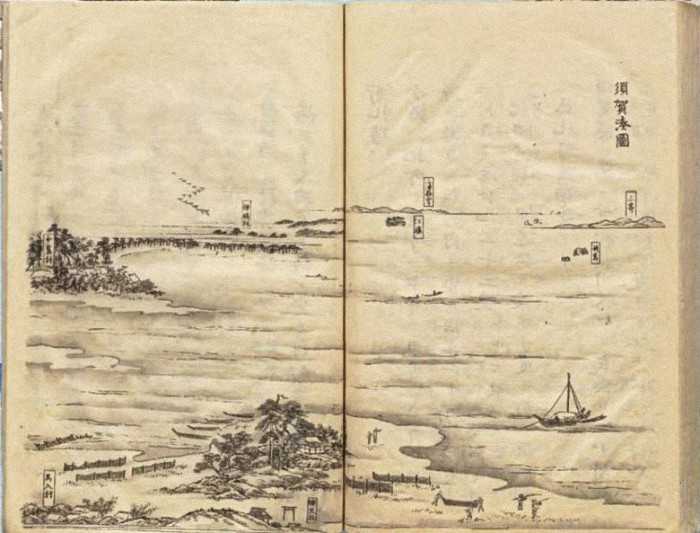

「須賀湊圖」。

隣の建物の壁にはツタの紅葉が。

そして堤防の終点の横には小さな建物、その横に監視カメラが。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

相模川河口が光る。

その先に須賀の玄関口であった相模湾。

伊豆や房総半島、江戸などと回船が往来していたのであった。

伊豆や房総半島、江戸などと回船が往来していたのであった。

釣り人の姿を追う。

上流側にも。

JR東海道線の橋梁、国道1号・馬入橋越しに遠く斜張橋構造の「湘南銀河大橋」も見えた。

上空には厚木飛行場に着陸する航空自衛隊?の飛行機の姿が。

風は強くなかったが、河口付近の水面はやや波立って。

波立つ水面。

この場所は、ルアー釣りでシーバスを狙う人が多く、ウナギ狙いの投げ釣り師もいるとのこと。

ウナギは夜釣りが多いと も。

近づいて。

男性ばかりで夫婦の姿はなく・・・。

堤防下から坂を上ると、ここにも防潮ゲートが。

左手の公衆トイレ越しに、この後訪ねた神社の朱の鳥居が見えた。

電光掲示板、スピーカー、アンテナのついた鉄塔。

城山ダムの放流時の増水を知らせる「 放流警報設備 」。

この電光掲示板に「城山ダム 放流中 注意」と表示されるのであろう。

ここにも

危ない!! ダムの放流による増水に注意 」

そしてサイレンの吹鳴方法(なりかた)が。

「この施設は、城山ダムから放流する時 危険を呼びかけるための施設です。」

須賀港(平塚漁港)入口の堤防の先にも、この後訪ねた神社の石鳥居が見えた。

ズームして。

「 須賀港(平塚漁港)

須賀港は江戸時代幕府公認の七つの湊の一つであり、相模の国の物流の集散地であり文化の

入口でもあった。江戸時代人気のあった大山参拝の海の玄関口として多くの人で賑わった。

天保年間には、平塚宿より須賀村の方が人口が多かったのだと。明治20年鉄道が開通すると

船便は寂れ、漁船だけの港となった。

昭和26(1951)年に完成した港。 開港当時の名称は須賀漁港であったが、後の昭和27年

平塚漁港に改称。現在は釣り場としても人気で、ハゼ釣りの人気スポット。

目の前にバス停、公衆トイレもあり、お薦めの釣り場。川沿いに南下すると、湘南大橋付近まで

足元の良い釣り場が続き、のんびりとした釣りを楽しめるようだ。

多くの漁船が朝の漁を終えて港に戻っていた。

この堤防の先周辺が「湘南潮来」と呼ばれている場所のようであった。

神社の裏側には銀杏の黄葉が。

青空に黄葉が映える。

更にズームして。

そしてこちらが神社の入口。境内へは石段を上って。

「河野洋平」の文字が。

社号標石「 港稲荷神社 」。

平塚市千石河岸64。

石段を上ると、直ぐ左側にあったのが、相模川に向かって立つ「 出世稲荷 」。

「出世稲荷」の社。

内陣。

その脇にも小さな境内社があった。

中には石碑が鎮座。文字が刻まれているようであったが・・・。

石鳥居の先に朱の鳥居が並ぶ。

六基の朱の鳥居が並んでいた。

手水場。

「港稲荷神社」社殿。

「狛狐」が迎えてくれた。台座の下にも。(右)。

「狛狐」が迎えてくれた。台座の下にも。(左)。

内陣

御祭神:宇迦之御魂命 ( うかのみたまのみこと )

祭礼 :2月11日 稲荷講(いなりこう)

5月第4日曜日例大祭(れいたいさい)

更にズームして。

右手には「港稲荷神社」、「玉串道祖神」と書かれた御札が。

「正一位稲荷利大明神 玉串道祖神」と刻まれた石碑。

「稲荷利」??

「神楽殿」。

そして、「港稲荷神社」を後にして「須賀港(平塚新港)」を囲む堤防上を歩く。

堤防の壁には多くの壁画が描かれていた。

「鯨(クジラ)」。

山の姿。

須賀港を追う。

須賀湊(すがみなと)は相模川が相模湾に注ぐ河口付近に位置する河岸 。

自然の地形を生かした天然の港として早くから開けていた。

この地には平安時代に伊豆から空海が来航し、庵を結んでいたという興味深い伝説も残っている。

須賀湊は元亀元(1570)年に北条氏から麦130表を熱海へ輸送することを命じられたり、

相模川上流から運ばれた材木が集積され、海路で運び出されるなど、次第に水運の要所として

発展して行った。

江戸時代前期には、須賀湊の回船(沿岸を結ぶ荷船)は 鎌倉郡や高座郡など広範囲の

幕領年貢米の輸送を一手に受け持っていた。また、相模湾を通ってやってくる回船からは

砂糖や塩、肥料、ござや傘などの日用雑貨が運び込まれ、 須賀湊からは白炭や薪、杉板、米

などを運び出していた。 回船の主な往来先は伊豆、江戸、房総半島だといわれている。

かつて関東地方は河川水運の発達した地域であった。 その証として各地に残るのが河岸。

相模川の舟運も盛んであった。相模川上流からは炭や薪、 米などが高瀬舟で運ばれた。

帰りは肥料や塩、日用雑貨を積んで川を上ったのだと。

相模川への出口方向を見る。

須賀湊には湊の利用にあたり「湊口二十間余大船は入ら ず、四百石積の船を限度とす」という

決まりがあった。 四百石積み以上の回船は湊口が狭く須賀湊に接岸できない ため、集められた

物資は一度荷揚げ場(河岸場)に積み上げ、 後で沖に停泊した回船に小船で運んだと。

逆に回船 から湊に運び込まれた物資は高瀬舟に積まれ、川上の村々へ運ばれていたのだ。

出入口の先に「トラスコ湘南大橋」も見えた。

須賀湊を擁する須賀村は大いに栄えた。『新編相模国 風土記稿』によると、東海道の宿場町で

ある平塚宿の家数が289軒なのに対し、須賀村の家数は一村で452軒。その繁栄 ぶりが

うかがい知れるのだ。他国の船乗りも多く滞在し、湊には さまざまな地域の情報が集まって

いたとのこと。

堤防上をグルっと廻って。

「須賀湊圖」。

江戸時代に編さんされた『新編相模国風土記稿』(国立公文書館蔵)に収録されている

「須賀湊圖」をネットから。

「須賀湊圖」をネットから。

隣の建物の壁にはツタの紅葉が。

そして堤防の終点の横には小さな建物、その横に監視カメラが。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴… 2025.11.15

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴… 2025.11.14

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴… 2025.11.13

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.