PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

【公園掃除の在り方 …

Gママさん

Gママさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

粟津温泉 喜多八<石川県>

「 写経塔 」。

「写経塔」は、三解脱門から大殿に向かって右手にあった。

昭和54年から始まった増上寺の写経会で、書写された写経が奉納されるための塔とのこと。

枝垂れ桜の木ノ下に「 故長谷川一夫丈遺愛の桜 」碑。

「 為照林院澄譽演雅一道大居士供養塔

故長谷川一夫丈遺愛の桜

施主 林 成年 」と。

時代劇スターとして活躍し、同時代の剣戟俳優である阪東妻三郎、大河内傳次郎、嵐寛寿郎、

片岡千恵蔵、市川右太衛門とともに「時代劇六大スター」と呼ばれた。

歌舞伎界から松竹に入り、松竹時代劇の看板俳優となった。その後東宝、大映と移り、300本

以上の作品に出演。舞台やテレビドラマでも大きな活躍を見せており、晩年には宝塚歌劇

『ベルサイユのばら』の初演で演出を行った。没後に俳優では初の国民栄誉賞を受賞。

大殿に登る石段の右手手前に「 法然上人歌碑 」。

「 月かげの いたらぬさとは なけれども ながむる人の こころにぞすむ 」

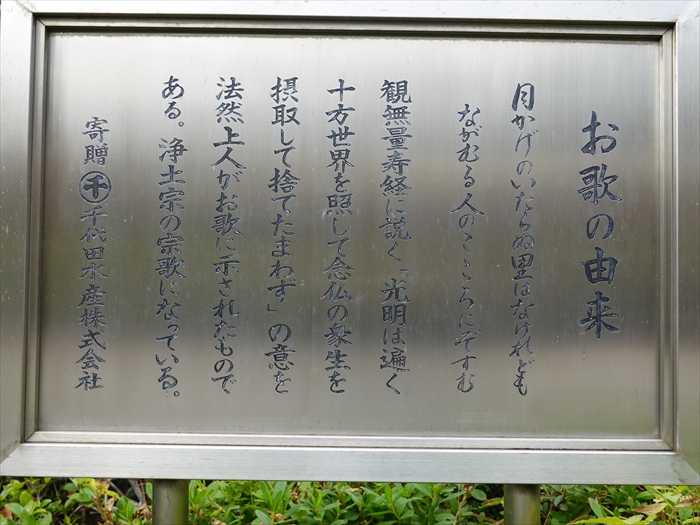

「 お歌の由来

月かげの いたらぬさとは なけれども ながむる人の こころにぞすむ

観無量寿経に説く「光明は遍く十方世界を照して念仏の衆生を摂取して捨てたまわず」の意を

法然上人がお歌に示されたものである。浄土宗の宗歌になっている。

寄贈 千代田水産株式会社」。

法然上人歌碑 」が。

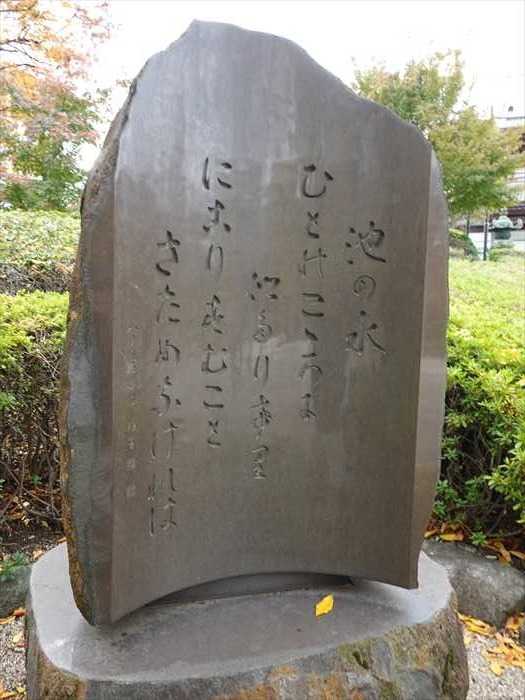

「 池の水 ひとのこころに にたりけり にごりすむこと さだめなければ 」

人の心は、ほとけ心が起こるかと思えばあとからあとから迷い心がでてきて、なかなか

悟ることはできない。何とも心もとないことであろう。という意味だ と。

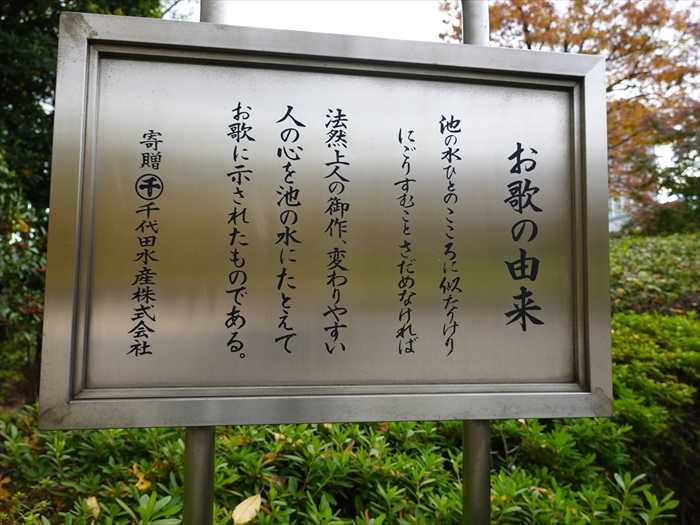

お歌の由来

池の水 ひとのこころに 似たりけり にごりすむこと さだめなければ

法然上人の御作、変わりやすい人の心を池の水にたとえてお歌に示されたものである。

寄贈 千代田水産株式会社」

「 聖鋏観音像 」。

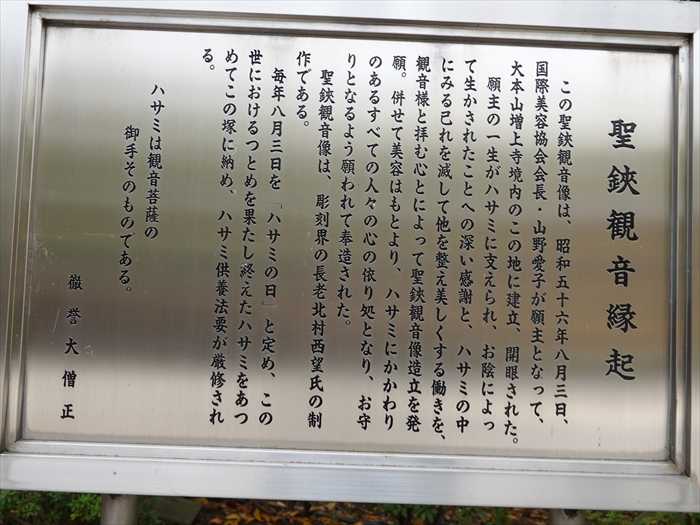

「 聖鋏観音縁起

この聖鋏観音像は、 昭和五十六年八月三日、国際美容協会会長・山野愛子が願主となって、

大本山増上寺境内のこの地に建立、開眼された。

願主の一生がハサミに支えられ、お陰によって生かされたことへの深い感謝と、ハサミの中に

みる己れを滅して他を整え美しくする働きを、観音様と拝む心とによって聖鋏観音像造立を発願。

なるよう願われて奉造された。

この塚に納め、ハサミ供養法要が厳修される

ハサミは観音菩薩の御手そのものである

徹誉大僧正」

近づいて。

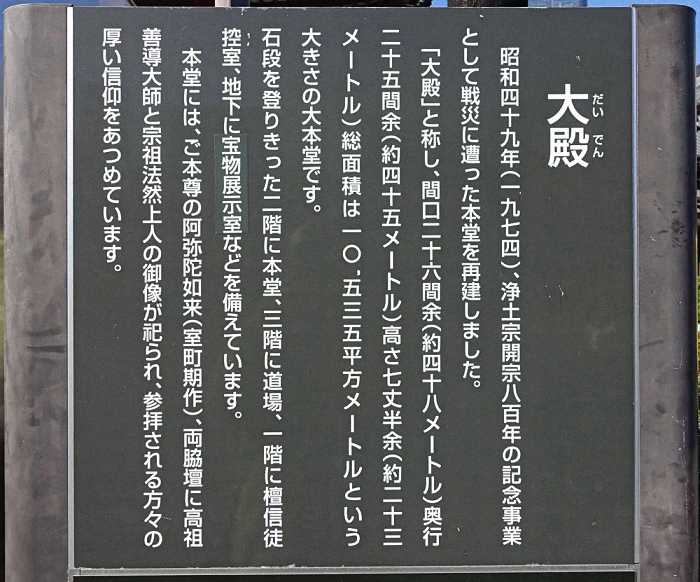

そして石段の上に大きな「 大殿(だいでん) 」が。

参道から大殿前に至る階段は18段。 阿弥陀仏の本願、第18願 であると。

京都にある浄土宗の総本山、知恩院の巨大な大殿をしのぐほどでした。残念ながら、元の大殿は

1870年代に起こった廃仏運動によって明治時代(1868–1912)に焼失しました。

建て替えられた大殿は、第二次世界大戦の空襲で破壊されました。現在の鉄筋コンクリート

づくりの大殿は、1974年に比較的シンプルな建築様式で建てられました。

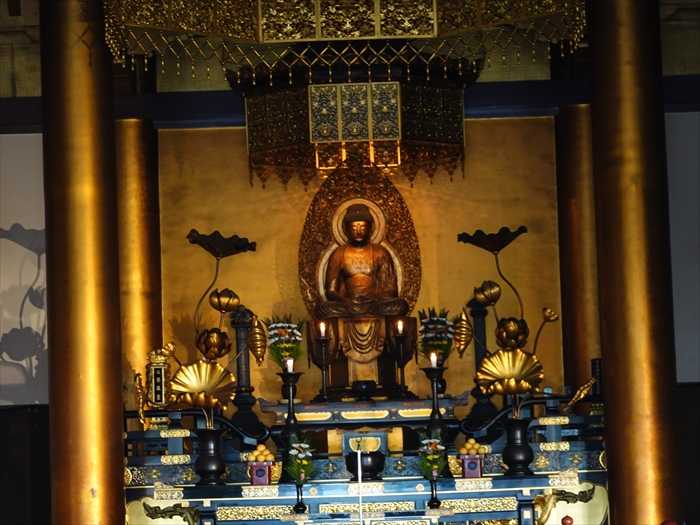

増上寺の本尊である阿弥陀如来の像は大殿の二階に安置されています。浄土宗の信徒はここに来て

「南無阿弥陀仏(私は阿弥陀様に帰依します)」と唱えます。これは、仏の名を繰り返し唱える

ことでどんな人でも悟りを開けるとする「念仏」という慣習です。

本尊の左側に置かれているのは、浄土宗の開祖である法然上人(1133–1212)の像です。

法然は上流階級のものだった仏教を一般大衆に広めました。右側には中国の高僧、善導大師

(613–681)を祀る祭壇があります。善導大師は法然より何世紀も前に念仏の重要性を説いた

人物で、法然は善導大師の残した書物から感銘を受けました。

増上寺の僧侶は毎日3回、それぞれ午前6時、午前11時30分、午後5時に仏に祈りを捧げる

儀式(勤行)を行います。参拝者は日々の勤行に加え、4月と12月に行われる舞楽の奉納など、

大殿で開催される特別行事にも参加できます。

大殿の他の階は、地下1階が宝物展示室、地下2階が檀家1,600人のお墓、3階が道場と

なっています。

三門から大殿... 距離にして約48間。阿弥陀仏の48願。

大殿に登る階段... 25菩薩をあらわし、

2 5の階段

となっているとのこと。

左右に「 青銅製灯籠 」。

旧徳川将軍家霊廟に奉納されていた青銅製の燈籠4基が、埼玉県狭山の不動寺から増上寺に

移設され、大殿前石段脇と宝物展示室入口に祀られたのだと。

かつて歴代将軍が薨去すると、全国の大名から灯籠が寄進され、菩提寺に造営された各霊廟に

献備された。寄進する灯籠の数や種別は、大名の石高によって決められていたと。

江戸時代、増上寺本堂の南北に広がっていた二代、六代、七代将軍の霊廟には、1,000基もの

石燈籠と、80基ほどの青銅製の燈籠が祀られていた。

移設された4基は、六代将軍徳川家宣公の霊廟である文昭院殿霊廟の宝前に奉納されたもの。

文昭院殿霊廟は、威容華麗を誇った台徳院殿霊廟に引き続き、1712年に増上寺の北側に

造営された。惜しくも戦災で焼失しったが、再び増上寺に祀られた灯籠は、往時を偲ばせる

荘重な雰囲気を醸成している と。

この大殿前石段脇 2基は

奉献者:越中国富山藩主 前田利興

鋳物師:宇田川藤四郎重次 であると。

左の青銅製灯籠。

「大殿」入口前の階段下から。。

「大殿」入口前。

扁額「増上寺」 。

内陣。

中央には本堂ご本尊(室町期製作)の「阿弥陀如来」が祀られている 。

ズームして。

「 大殿(だいでん)

高さ七丈半余(約ニ十三メートル)総面積は一〇.五三五平方メートルという大きさの大本堂です。

備えています。

祀られ、参拝される方々の厚い信仰をあつめています。」

「大殿」前から「三解脱門」方向を振り返る。

左手奥にあったのが「 祐天桜 」。

祐天桜は江戸時代を代表する浄土宗大本山増上寺第36世の祐天上人(1637~1718年)が

寛永元年(1661年)の頃、手植えした桜と伝承されている。

花がかたまって咲くのが特徴。

「 祐天桜 」碑。

住友林業のバイオテクノロジーで増殖された貴重種の祐天桜が植えられているのだと。

道路標識の如き案内板が境内に。

「 幼少法然さま 」(=御幼名・勢至丸さま)像。

近づいて。

貴族から庶民を対象とするものへと変化が始まった。そんな情勢で登場したのが法然

(浄土宗開祖)だった。法然が9歳のとき、土地争論が発端で父漆間時国が殺害されたが、

父の遺言により、仇討ちを放棄し仏門に入ったとのこと。

増上寺「 光摂殿 」。

右側は 「 増上寺會館 」。

昭和36(1961)年に竣工した増上寺会館の老朽化に伴い、法然上人八百年御忌に向けた

境内整備事業の一環として、平成11(1999)年に建立。

東棟・中棟・西棟の3棟からなる会館で、寺務所機能のほか、大食堂や和洋2種の各個室は

参拝や法事、研修や修養会で来られる多くの方々に利用されていると。

左側が「寺務所」 。

増上寺「 光摂殿 」。

平成12(2000)年、「心を洗い、生きる力を育てる」ための講堂、道場として完成。

三縁山広度院増上寺境内に三解脱門から入って大殿の左側、増上寺会館との間に位置する。

館内には108畳敷もの大広間があり現代日本画を代表する120名による天井絵は

四季折々の草花をテーマで目に触れた人を極楽浄土を想像させるものになっている。

また、光摂殿は増上寺の境内に三か所有る式場の一つで、それぞれ使い方が決まっていると。

参列者が500名までは「慈雲閣」で1000名までが「光摂殿」1000名以上になると

「大殿」と言う事になると。参列者が500名とは相当な人物?

そして姿を再び。

扁額「 光摂殿 」。

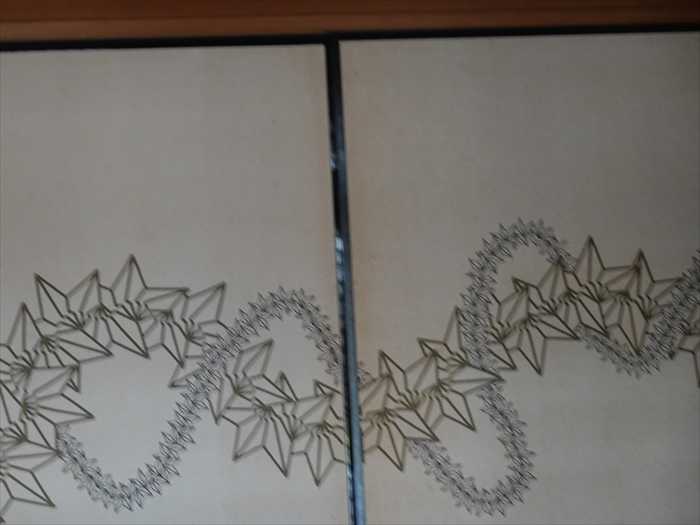

「 光摂殿 」入口正面の唐紙の装飾模様。

千羽鶴が連なって飛翔するが如き模様。

「 光摂殿 」前から「 増上寺旧方丈門(黒門) 」方向を見る。

日比谷通りから見たイチョウの葉の黄葉をこちらからも楽しむ。

ズームして。

更に。

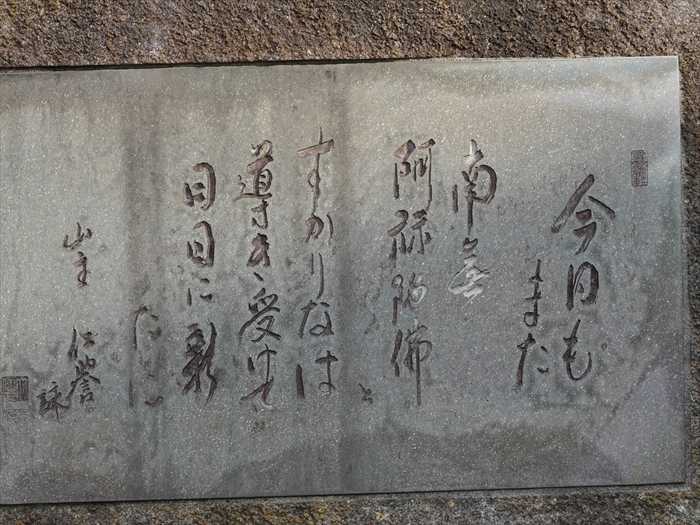

石碑に近づいて。

三縁山広度院増上寺山仁誉上人の詠んだ歌

「 今日もまた 南無阿弥陀佛 すかりなは 導き受けて 日日に新たに 」

「今日もまた、南無阿弥陀仏と称えて、阿弥陀仏におすがりしたならば、仏の導きをうけて

日々新たな思いですごすことができます」の意 と。

「 増上寺旧方丈門(黒門) 」の姿が。

再び「大殿」前まで戻り、境内を望む。

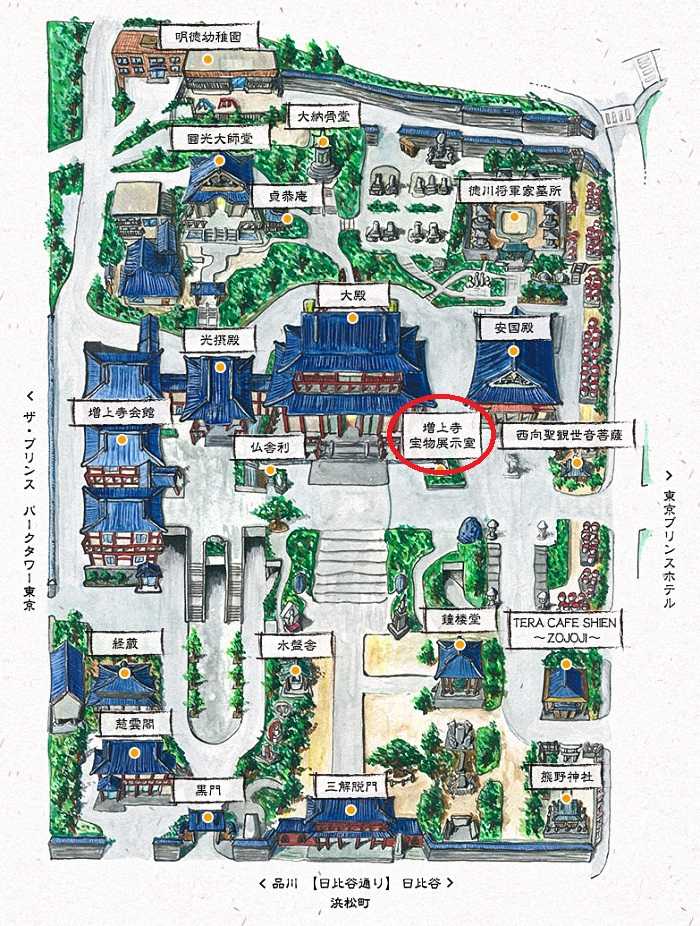

「 増上寺宝物展示室 長期休館のお知らせ 」。

「常設展 五百羅漢図」。

「 増上寺宝物展示室 」は「大殿」の「B1入口」からと。

「大殿」と「安国殿」の間に見えた東京タワーを再び。

ズームして。

「大殿」を振り返って。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

-

龍の口竹灯籠へ-2 2025.11.24

-

龍の口竹灯籠へ-1 2025.11.23

-

片瀬西海岸からの夕景-2 2025.11.22