PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

【小は大を兼ねるか…

New!

Gママさん

New!

Gママさん

続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

2025年版 法界院(… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

Gママさん

New!

Gママさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

2025年版 法界院(…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: JINさんの農園

「等々力不動尊」を後にして、都道312号線を「等々力駅」方面に進む。

「等々力不動前」交差点を渡る。

下を走るのが「 環八通り・都道311号線 」。

そして脇の道「用賀中町通り」に入ると右側、ポストの横にあったのが「 逆川 」と

書かれた石柱。

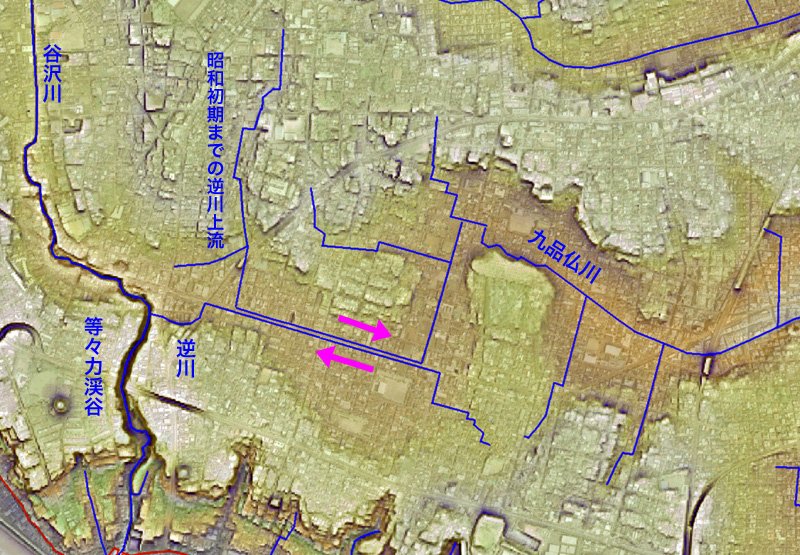

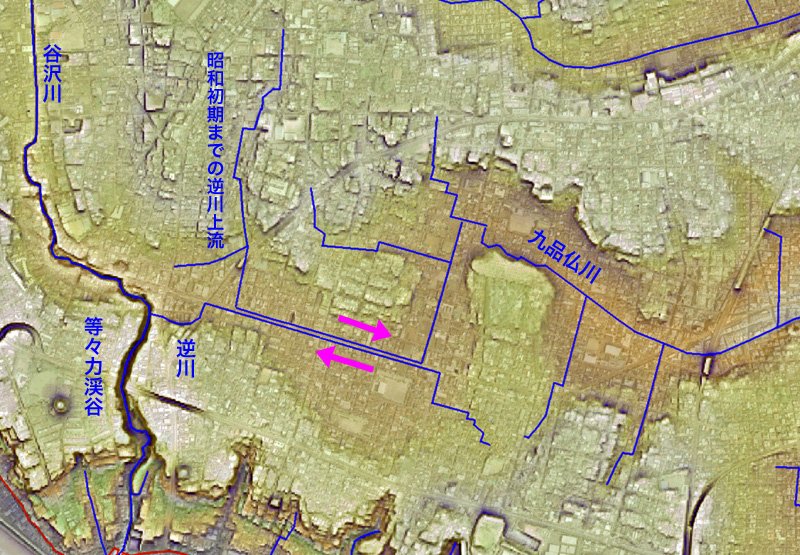

等々力渓谷で谷沢川に合流する逆川は、昭和初期の耕地整理時に上流が切り離され、

河川争奪前の谷沢川下流だった九品仏川へ繋がれたのだが、図面から推測するに下流は

水路があったことになるが、真相や如何に。

写真はネットから。

この下に暗渠があり、逆川が流れているのであろう。

ここが「等々力渓谷」の「ゴルフ橋」側の入口。

しかしこの先、「ゴルフ橋」から先は通行止めになっているのであった。

その先、成城石井等々力店の先にあったのが茅葺屋根の建物。

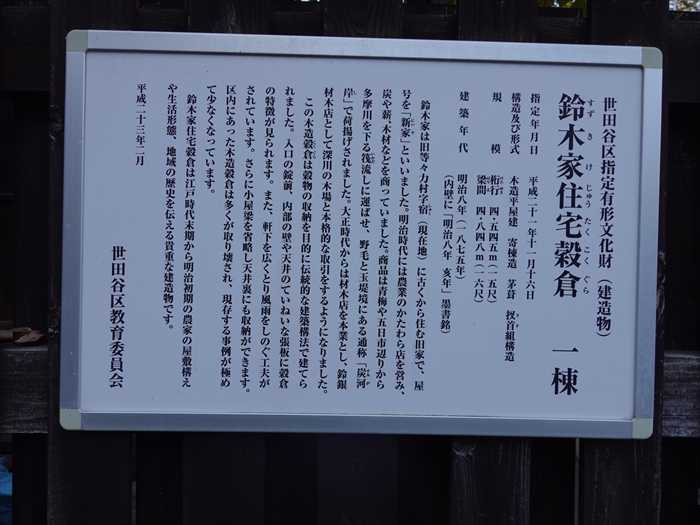

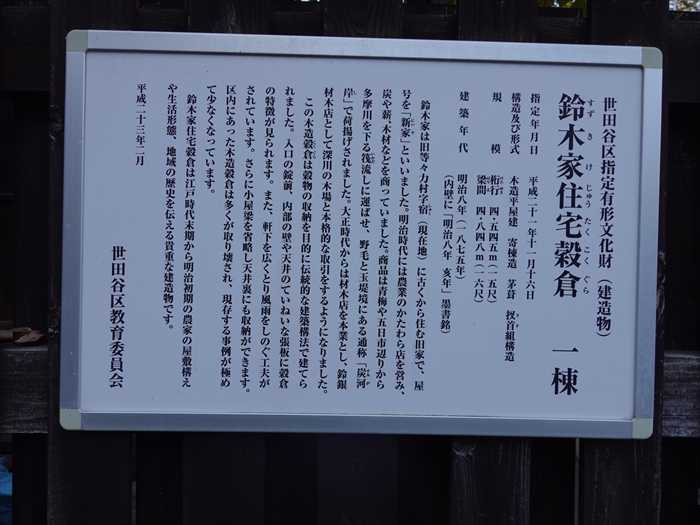

「 世田谷区指定有形文化財(建造物)

鈴木家住宅穀倉 一棟

奥にあった白壁の倉。

廻り込んで。

こちらが主屋であっただろうか?

左手にあった小さな木祠。詳細は不明。

超立派な民家の入口。

敷地内には朱の鳥居の姿も。

扁額「竹駒稲荷大明神」と。

その先にあったのが「 満願寺

山門は大きなわけではないが、モダンな造り。境内の広さが遠くからも分かるのであった。

東京都世田谷区等々力3丁目15−1。

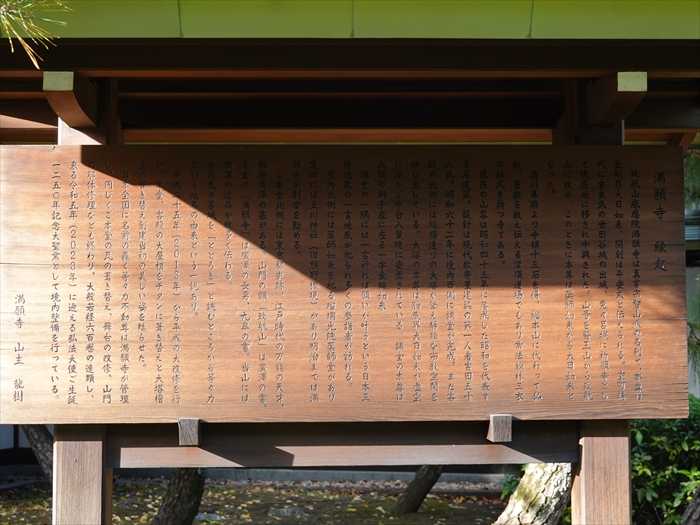

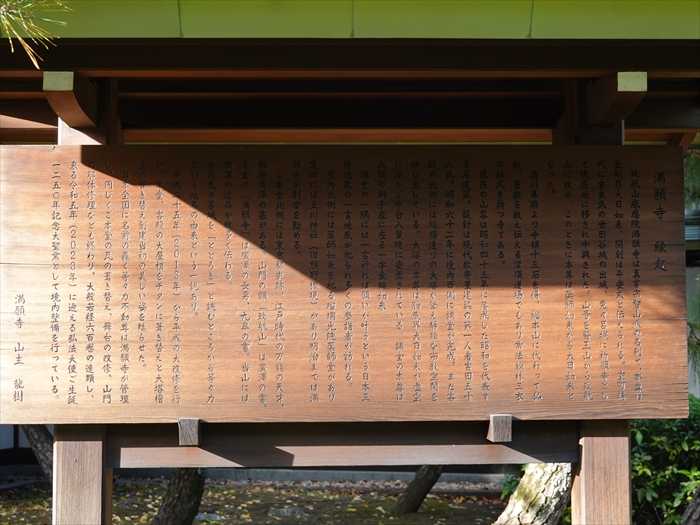

「 満願寺 縁起

致航山感應院満願寺は真言宗智山派の名刹で、本尊は金剛界大日如来、開創は平安末と

伝えられる。室町時代に吉良氏の世田谷城の出城、兎々呂城に祈願寺として現在地に

移され中興された。山号を醫王山から致航山に改め、このときに本尊は、薬師如来から

大日如来となった。

「菫(すみれ) 境内の草は春に綺麗な花をつける菫なので抜かずに残しています。 満願寺」と。

扁額「 致航山 」。

後ほど触れる細井廣澤先生の書だと。

正面に本堂。

境内の広さに驚いたのであった。本堂の後ろに木があるが、境内にはほぼない。

代わりに一面に砂利が敷いてあった。キリッとした感じの清浄な空気。

現在の本堂は、数寄屋造りの第一人者である吉田五十八氏設計の昭和を代表する名建築だと。

1470年に吉良氏(世田谷一帯に勢力を誇っていた豪族)によって開基されたという。

本堂に近づいて。

真言宗智山派で、開創は平安時代末。中興は室町時代で、吉良氏の居城であった

兎々呂(ととろ)城の一角(現在地)に祈願寺として移築されたとのこと。

同寺は、[玉川八十八ヶ所霊場 第五十四番札所]であると。

扁額「満願寺」。

山門の扁額を書いた細井廣澤先生の子、細井九皋(きゅうこう)の書。

本堂の内陣。

さらにズームして。

本堂の右側の建物。こちらに「 寺務所 」があるようだ。

右側には「 弘法大師一千百年御遠忌供養塔 」が立っていた。

「 弘法大師一千百年御遠忌供養塔 」に近づいて。

墓地への入口にあった「 戦没者慰霊碑 」。

多くの卒塔婆が奉納されていた。

立派な「宝篋印塔」。

本堂の左横、墓地の前には石仏が並ぶ。

別の場所にも墓地を背にして 六地蔵 が。

「 普賢延命大安樂不空眞實一百八臂金剛蔵王大菩薩 」と刻まれた石碑。

近づいて。

線刻が見事に美しく刻まれていた。

一百八臂というだけあって、たくさんの剣が描かれていたのであった。

中央には弥勒菩薩像?が。

正面に五輪塔が並ぶ墓地が。

歴代住職の墓 であっただろうか。

ここにも六地蔵が。

多くの石仏が様々な場所に並ぶ。

最奥にあったのが「 細井廣澤先生墓所 」。

細井廣澤=1658~1736年・江戸中期の儒学者・書家。遠江(とおとうみ)の人。

名は知慎(ともちか)。朱子学・陽明学を修め、また、唐様書道を広めた。柳沢吉保に仕え、

歴代天皇陵の修築に尽力(デジタル大辞林)とネットから。

明治44年4月に建てられたようだが、折れて修復した痕が痛ましいのではあったが。

細井家一族の墓碑とおぼしきものが並んでいた。

細井廣澤先生の墓石は左の角にあったのだ。

講堂に安置された「 一言地蔵尊 」。

近づいて。

心をこめて一言祈願すると願いがかなうとのこと。

「 一言地蔵尊 おん かかか びさんまえい そわか

日本三体地蔵とも言われた満願寺にはもと それそれニ.四米の地蔵尊が三体あったからである。

」

お顔をズームして。

鐘楼 。

廻り込んで。

見事な彫刻をカメラで追った。

そして鐘楼を。

境内の対角線上に見えたのが「多宝塔」。

そして「満願寺」を後にして都道312号線沿いにあった「玉川神社」に向かう。

左手「満願寺」の境内の角にあった

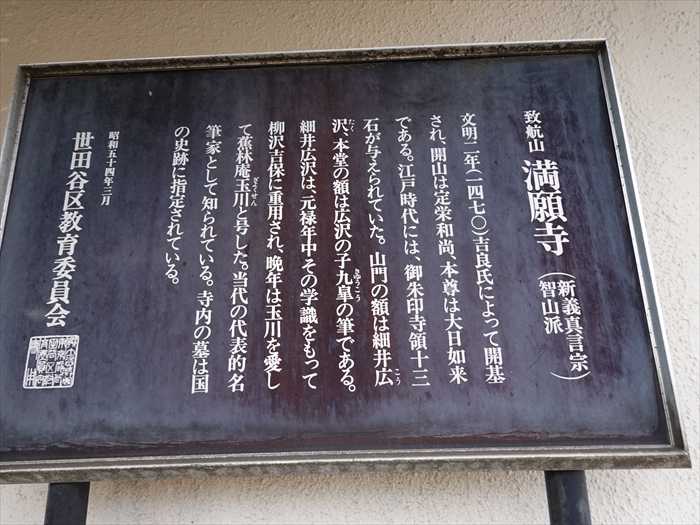

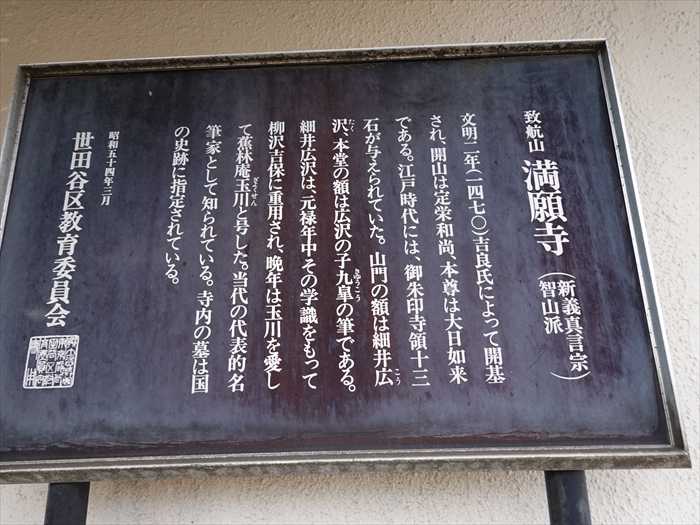

「 致航山満願寺(新義真言宗智山派)

文明二年(一四七〇)吉良氏によって開基され、開山は定栄和尚、本尊は大日如来である。

江戸時代には、御朱印寺領十三石が与えられていた。山門の額は細井広沢(こうたく)、

本堂の額は広沢の子九皐(きゅうこう)の筆である。細井広沢は、元禄年中その学識をもって

柳沢吉保に重用され、晩年は玉川を愛して蕉林庵玉川(ぎょくせん)と号した。当代の代表的

名筆家として知られている。寺内の墓は国の史跡に指定されている。

昭和五十四年三月

世田谷区教育委員会」

同じ場所にあったのが「庚申尊」が鎮座する 庚申堂 。

東京都世田谷区等々力3丁目15−1。

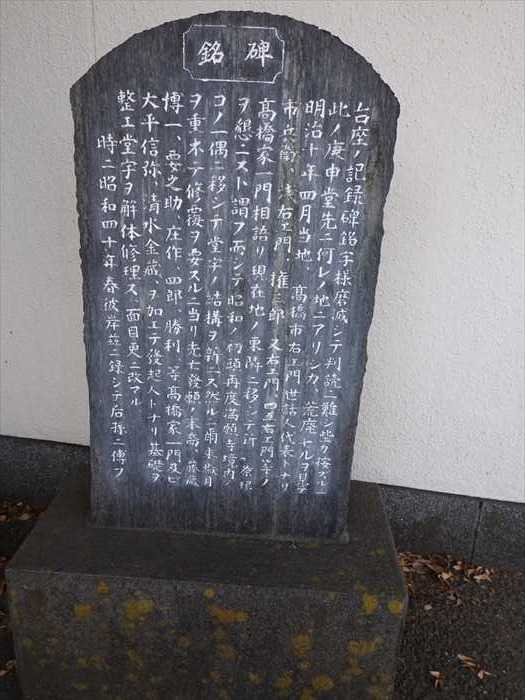

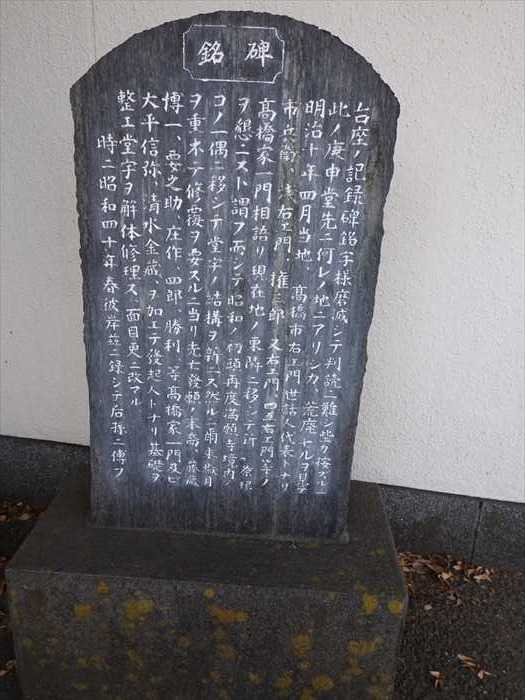

「 碑銘

台座ノ記録碑銘宇様摩滅シテ判読ニ難シ 些カ按ズルニ此ノ庚申堂先ニ何レノ地ニアリシカ、

荒廃セルヲ見テ明治十年四月当地、髙橋市右エ門世話人代表トナリ市兵衛、浅右エ門、権三郎

又右エ門、四五右エ門等ノ髙橋家一門相語り現在地の東隣ニ移シテ新築祭祀ヲ懇ニスト謂フ

而シテ堂宇ノ結構ヲ新ニス然ルニ爾来歳月ヲ重ネテ修覆ヲ要スルニ当リ先亡發願ノ末裔、藤蔵

博一、要之助、匠作、四朗、勝利、等髙橋家一門及ビ大平信弥、清水金蔵、ヲ加エテ發起人ト

ナリ基礎ヲ整エ堂宇ヲ解体修理ス、面目更に改マル

時ニ昭和四十年 春彼岸茲ニ録シテ后孫ニ傳フ」

正面から

高さ115㎝ある大きな駒型の庚申塔。

青面金剛像に二鶏、邪鬼、三猿が描かれている。

造立年は文化10年(1813)8月、地名は彫られていないが、願主6人はすべて高橋家である と。

・・・もどる・・・

・・・つづく・・・

「等々力不動前」交差点を渡る。

下を走るのが「 環八通り・都道311号線 」。

そして脇の道「用賀中町通り」に入ると右側、ポストの横にあったのが「 逆川 」と

書かれた石柱。

等々力渓谷で谷沢川に合流する逆川は、昭和初期の耕地整理時に上流が切り離され、

河川争奪前の谷沢川下流だった九品仏川へ繋がれたのだが、図面から推測するに下流は

水路があったことになるが、真相や如何に。

写真はネットから。

この下に暗渠があり、逆川が流れているのであろう。

ここが「等々力渓谷」の「ゴルフ橋」側の入口。

しかしこの先、「ゴルフ橋」から先は通行止めになっているのであった。

その先、成城石井等々力店の先にあったのが茅葺屋根の建物。

世田谷区の有形文化財に指定されている「 鈴木家住宅穀倉

」。

穀倉は、明治8年(1875)に建てられた小規模な建物である。外壁には板を打ち付け、

建物の三方に下屋を設けて屋根を深く葺き下ろし、風雨から建物を守っている。

内部は床・天井・壁ともに板張りで、ネズミや害虫の侵入を防ぐ工夫がされている。

入口には錠前が付き、厳重な戸締りがされている。天井裏には梁がなく物置として

利用していたようだ。

穀倉は、明治8年(1875)に建てられた小規模な建物である。外壁には板を打ち付け、

建物の三方に下屋を設けて屋根を深く葺き下ろし、風雨から建物を守っている。

内部は床・天井・壁ともに板張りで、ネズミや害虫の侵入を防ぐ工夫がされている。

入口には錠前が付き、厳重な戸締りがされている。天井裏には梁がなく物置として

利用していたようだ。

東京都世田谷区等々力2丁目39番。

「 世田谷区指定有形文化財(建造物)

鈴木家住宅穀倉 一棟

指定年月日 平成二十一年十一月十六日

構造及び形式 木造平屋建 寄棟造 茅葺 扠首組構造

規模 桁行 四・五四五m(一五尺)

梁間 四・八四八m(一六尺)

建築年代 明治八年(一八七五年)

(内壁に「明治八年 亥年」墨書銘)

鈴木家は旧等々力村学宿(現在地)に古くから住む旧家で、屋号を「新家(にいや)」と

いいました。明治時代には農業のかたわら店を営み、炭や薪、木材などを商っていました。

商品は青梅や五日市辺りから多摩川を下る筏流しに運ばせ、野毛と玉堤境にある通称

「炭河岸(すみがし)」で荷揚げされました。大正時代からは材木店を本業とし、

鈴銀材木店として深川の木場と本格的な取引をするようになりました。

この木造穀倉は穀物の収納を目的に伝統的な建築構法で建てられました。人口の錠前、内部の

壁や天井のていねいな張板に穀倉の特徴が見られます。また、軒下を広くとり風雨をしのぐ

工夫がされています。さらに、小屋染を省略し天井裏にも収納ができます。

区内にあった木造穀倉は多くが取り壊され、現存する事例が極めて少なくなっています。

鈴木家住宅穀倉は江戸時代末期から明治初期の農家の屋敷構えや生活形態、地域の歴史を伝える

貴重な建造物です。

世田谷区教育委員会」」

奥にあった白壁の倉。

廻り込んで。

こちらが主屋であっただろうか?

左手にあった小さな木祠。詳細は不明。

超立派な民家の入口。

敷地内には朱の鳥居の姿も。

扁額「竹駒稲荷大明神」と。

その先にあったのが「 満願寺

山門は大きなわけではないが、モダンな造り。境内の広さが遠くからも分かるのであった。

東京都世田谷区等々力3丁目15−1。

「 満願寺 縁起

致航山感應院満願寺は真言宗智山派の名刹で、本尊は金剛界大日如来、開創は平安末と

伝えられる。室町時代に吉良氏の世田谷城の出城、兎々呂城に祈願寺として現在地に

移され中興された。山号を醫王山から致航山に改め、このときに本尊は、薬師如来から

大日如来となった。

徳川幕府より寺領十三石を得、総本山に代わって仏教、密教を教え伝える灌頂道場でもあり

常法談林三衣の格式を持つ寺である。

常法談林三衣の格式を持つ寺である。

現在の山容は昭和四十五年に落成した昭和を代表する名建築。設計は現代数寄屋建築の

第一人者吉田五十八氏。昭和六十二年に境内西側に講堂が完成。また客殿の北側には総檜造りの

大塔が聳え静謐な宗教空間を醸し出している。大塔の本尊は胎蔵界大日如来が虚空に浮かぶ

中台八葉院に安置されている。講堂の本尊は八頭の獅子座に座る一字金輪如来。

第一人者吉田五十八氏。昭和六十二年に境内西側に講堂が完成。また客殿の北側には総檜造りの

大塔が聳え静謐な宗教空間を醸し出している。大塔の本尊は胎蔵界大日如来が虚空に浮かぶ

中台八葉院に安置されている。講堂の本尊は八頭の獅子座に座る一字金輪如来。

講堂の一隅には一言祈れば願いが叶うという日本三体地蔵の一言地蔵が祀られ多くの参詣者が

訪れる。

訪れる。

境内北側には薬師如来を祀る瑠璃光院薬師堂があり東隣には玉川神社(旧熊野権現)があり

明治までは満願寺が別當を勤める。

明治までは満願寺が別當を勤める。

ご本堂北側には東京都史跡、江戸時代の万能の天才、細井廣澤の墓がある。山門の額「致航山」は

廣澤の書。本堂の「満願寺」は廣澤の長男、九皐の書。当山には廣澤の遺品が数多く伝わる。

廣澤の書。本堂の「満願寺」は廣澤の長男、九皐の書。当山には廣澤の遺品が数多く伝わる。

なお兎々呂城を「ととろき」と読むところから等々力という地名の由来という一説あり。

平成二十五年(2013)から平成の大改修を行い、本堂、客殿の大屋根をチタンに葺き替えと

大塔檜皮の葺き替え創建当初の美しい姿を甦らせた。

大塔檜皮の葺き替え創建当初の美しい姿を甦らせた。

日本全国に名前の轟く等々力不動尊は満願寺が管理し、同じくご本堂の瓦の葺き替え、舞台の改修、

山門の解体修理なども終わり、大般若経六百巻の造顕し、来る令和五年(2023年)に迎える

弘法大使ご生誕一二五〇年記念大聖業として境内整備を行っている。

山門の解体修理なども終わり、大般若経六百巻の造顕し、来る令和五年(2023年)に迎える

弘法大使ご生誕一二五〇年記念大聖業として境内整備を行っている。

満願寺 山主 龍樹」

この様な長文の説明文は現場で読んでも頭に入らない自分ですので、写真に撮ってブログを

書きながら、そしてネットで調べながら理解・復習しているのであるが。

この様な長文の説明文は現場で読んでも頭に入らない自分ですので、写真に撮ってブログを

書きながら、そしてネットで調べながら理解・復習しているのであるが。

「菫(すみれ) 境内の草は春に綺麗な花をつける菫なので抜かずに残しています。 満願寺」と。

扁額「 致航山 」。

後ほど触れる細井廣澤先生の書だと。

正面に本堂。

境内の広さに驚いたのであった。本堂の後ろに木があるが、境内にはほぼない。

代わりに一面に砂利が敷いてあった。キリッとした感じの清浄な空気。

現在の本堂は、数寄屋造りの第一人者である吉田五十八氏設計の昭和を代表する名建築だと。

1470年に吉良氏(世田谷一帯に勢力を誇っていた豪族)によって開基されたという。

本堂に近づいて。

真言宗智山派で、開創は平安時代末。中興は室町時代で、吉良氏の居城であった

兎々呂(ととろ)城の一角(現在地)に祈願寺として移築されたとのこと。

同寺は、[玉川八十八ヶ所霊場 第五十四番札所]であると。

扁額「満願寺」。

山門の扁額を書いた細井廣澤先生の子、細井九皋(きゅうこう)の書。

本堂の内陣。

さらにズームして。

本堂の右側の建物。こちらに「 寺務所 」があるようだ。

右側には「 弘法大師一千百年御遠忌供養塔 」が立っていた。

「 弘法大師一千百年御遠忌供養塔 」に近づいて。

墓地への入口にあった「 戦没者慰霊碑 」。

多くの卒塔婆が奉納されていた。

立派な「宝篋印塔」。

本堂の左横、墓地の前には石仏が並ぶ。

別の場所にも墓地を背にして 六地蔵 が。

「 普賢延命大安樂不空眞實一百八臂金剛蔵王大菩薩 」と刻まれた石碑。

近づいて。

線刻が見事に美しく刻まれていた。

一百八臂というだけあって、たくさんの剣が描かれていたのであった。

中央には弥勒菩薩像?が。

正面に五輪塔が並ぶ墓地が。

歴代住職の墓 であっただろうか。

ここにも六地蔵が。

多くの石仏が様々な場所に並ぶ。

最奥にあったのが「 細井廣澤先生墓所 」。

細井廣澤=1658~1736年・江戸中期の儒学者・書家。遠江(とおとうみ)の人。

名は知慎(ともちか)。朱子学・陽明学を修め、また、唐様書道を広めた。柳沢吉保に仕え、

歴代天皇陵の修築に尽力(デジタル大辞林)とネットから。

明治44年4月に建てられたようだが、折れて修復した痕が痛ましいのではあったが。

細井家一族の墓碑とおぼしきものが並んでいた。

細井廣澤先生の墓石は左の角にあったのだ。

講堂に安置された「 一言地蔵尊 」。

近づいて。

心をこめて一言祈願すると願いがかなうとのこと。

「 一言地蔵尊 おん かかか びさんまえい そわか

日本三体地蔵とも言われた満願寺にはもと それそれニ.四米の地蔵尊が三体あったからである。

」

お顔をズームして。

鐘楼 。

廻り込んで。

見事な彫刻をカメラで追った。

そして鐘楼を。

境内の対角線上に見えたのが「多宝塔」。

そして「満願寺」を後にして都道312号線沿いにあった「玉川神社」に向かう。

左手「満願寺」の境内の角にあった

「 致航山満願寺(新義真言宗智山派)

文明二年(一四七〇)吉良氏によって開基され、開山は定栄和尚、本尊は大日如来である。

江戸時代には、御朱印寺領十三石が与えられていた。山門の額は細井広沢(こうたく)、

本堂の額は広沢の子九皐(きゅうこう)の筆である。細井広沢は、元禄年中その学識をもって

柳沢吉保に重用され、晩年は玉川を愛して蕉林庵玉川(ぎょくせん)と号した。当代の代表的

名筆家として知られている。寺内の墓は国の史跡に指定されている。

昭和五十四年三月

世田谷区教育委員会」

同じ場所にあったのが「庚申尊」が鎮座する 庚申堂 。

東京都世田谷区等々力3丁目15−1。

「 碑銘

台座ノ記録碑銘宇様摩滅シテ判読ニ難シ 些カ按ズルニ此ノ庚申堂先ニ何レノ地ニアリシカ、

荒廃セルヲ見テ明治十年四月当地、髙橋市右エ門世話人代表トナリ市兵衛、浅右エ門、権三郎

又右エ門、四五右エ門等ノ髙橋家一門相語り現在地の東隣ニ移シテ新築祭祀ヲ懇ニスト謂フ

而シテ堂宇ノ結構ヲ新ニス然ルニ爾来歳月ヲ重ネテ修覆ヲ要スルニ当リ先亡發願ノ末裔、藤蔵

博一、要之助、匠作、四朗、勝利、等髙橋家一門及ビ大平信弥、清水金蔵、ヲ加エテ發起人ト

ナリ基礎ヲ整エ堂宇ヲ解体修理ス、面目更に改マル

時ニ昭和四十年 春彼岸茲ニ録シテ后孫ニ傳フ」

正面から

高さ115㎝ある大きな駒型の庚申塔。

青面金剛像に二鶏、邪鬼、三猿が描かれている。

造立年は文化10年(1813)8月、地名は彫られていないが、願主6人はすべて高橋家である と。

・・・もどる・・・

・・・つづく・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

-

鵠沼探訪:相模準四国八十八箇所はじまりの… 2025.11.26 コメント(1)

-

鵠沼探訪:相模準四国八十八箇所はじまりの… 2025.11.25 コメント(1)

-

龍の口竹灯籠へ-2 2025.11.24

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.