PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

続日本100名城東北の…

New!

オジン0523さん

2025年版 法界院(… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

【椿 搾り西王母 ・ … New!

Gママさん

New!

Gママさん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

2025年版 法界院(…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【椿 搾り西王母 ・ …

New!

Gママさん

New!

Gママさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: JINさんの農園

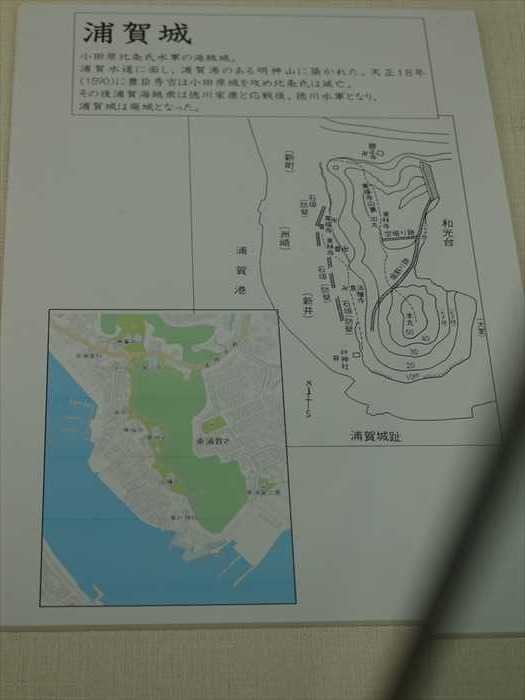

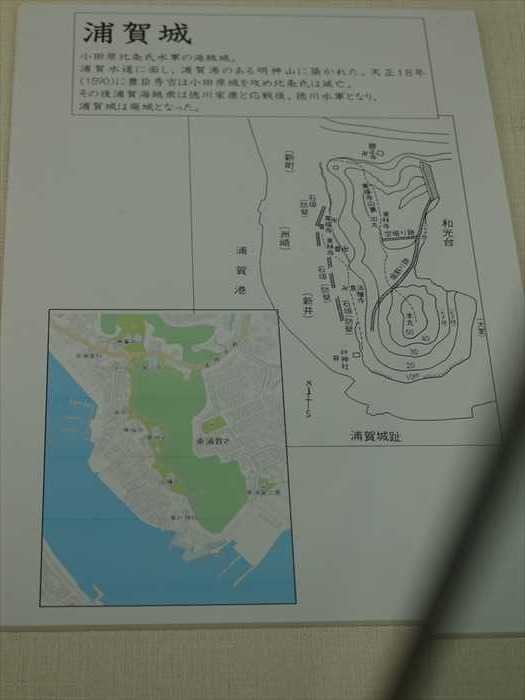

「 浦賀城

小田原北条氏水軍の海賊城。

浦賀水道に面し、浦賀港のある明神山に築かれた。天正18年(1590)に豊臣秀吉は小田原城を攻め

北条氏は滅亡。その後浦賀賊衆は徳川家康と応戦後、徳川水軍となり、浦賀城は廃城となった。」

「 浦賀城跡

波静かな、浦賀港を前にして、叶神社奥の院のある、明神山一帯を本城とし、本城の前面に、

東林寺出丸と、専福寺裏山出丸がV字形に位置し、全体としては、Y字形の地形になっている。

本丸のあった明神山には、二段のヒナ段を造り、今ものこしている。

東林寺山の東側にもヒナ段を築いてあったが、宅地造成のため一段切り崩された。

城の西方の町(東浦賀)には、法幢寺、東林寺、専福寺を海岸沿いに連続させ、石垣を築いて

防衛している。また東側の大きな谷間(大室)は、船蔵跡といわれ、先年発掘調査が行われ、

水堀が発見され、柱穴の一部も確認されたが宅地造成の犠牲となった。

北条早雲は、永正15年(1518)三浦道寸を、新井城にて滅亡させ、三浦の地を得た。

そして、北条水軍の根拠地を、三崎城におき、大改修を加えて、防備に当たらせた。

当時房州の里見水軍がたびたび三浦半島に出没し、弘治2年(1556)塚原備前守、

富永三郎左衛門、遠山丹波守等、三崎城にて里見左馬頭義弘の軍勢と戦い、里見軍は

兵船80隻をひきいて、城ヶ島に陣を構え、大合戦となったが勝負はつかず、里見軍は

房総へ引き返した。

そこで浦賀水道に面し、浦賀港のある明神山に海賊城を構築した。これが三崎城の支城、

浦賀城である。

小田原城を攻め北条氏は滅亡した。

浦賀海賊衆は後北条氏に属して、三崎城に立てこもり、豊臣方の徳川家康と戦闘を交え、

城が陥落した後、城ヶ島に立てこもり、応戦を続けたのちに家康と和睦し、徳川水軍となった。

そして浦賀城は廃城となったのである。」

「 浦賀城址

戦国時代に小田原北条氏が三浦半島を支配した時に房総里見氏からの攻撃に備えて北条氏康が

三崎城の出城として築いた といわれています。

水軍の根城として山頂には空掘など城の遺構が残り、下田山・城山とも呼ばれていました。

眺望の素晴らしい所で対岸に房 総半島、正面に浦賀八勝の一つ燈明堂が見られま す。

「浦賀水道」の 絶景 が拡がっていたのであった。

そして前方の眼下に見えたのが先日訪ねた「 浦賀燈明堂跡 」が見えた。

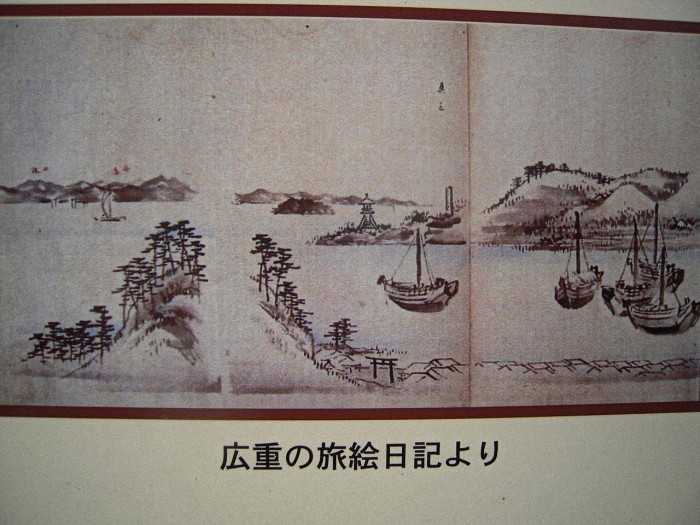

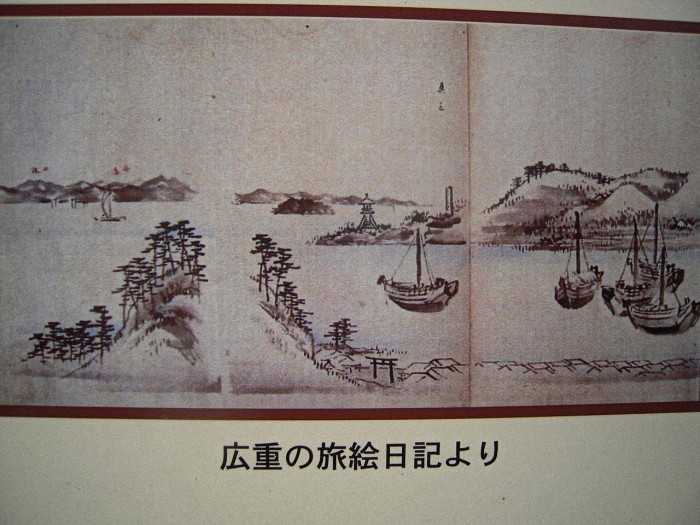

広重の旅絵日記 より

「 浦賀水道 」には「 浦賀燈明堂 」が描かれているのであった。

「御城印」。

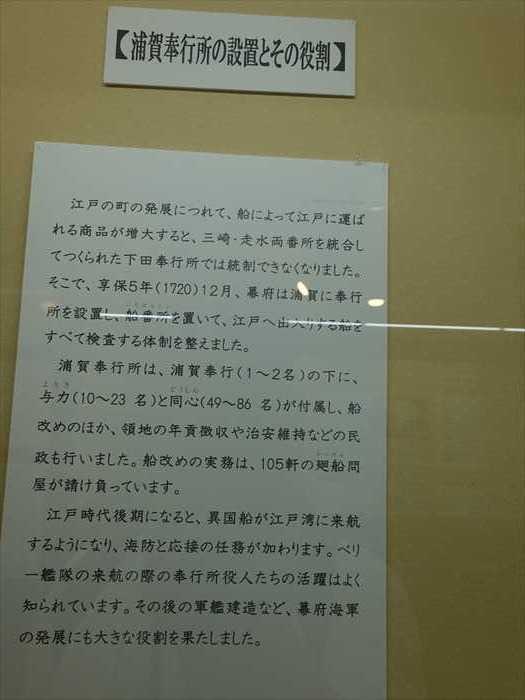

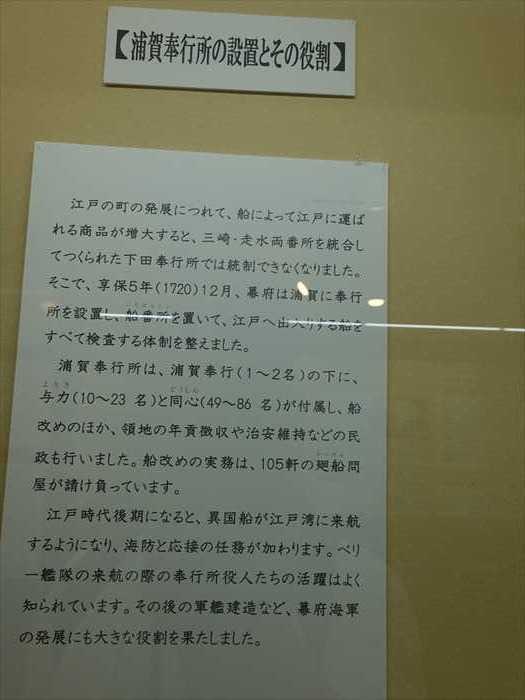

「 浦賀奉行所の設置とその役割 」

「 浦賀奉行所の設置とその役割

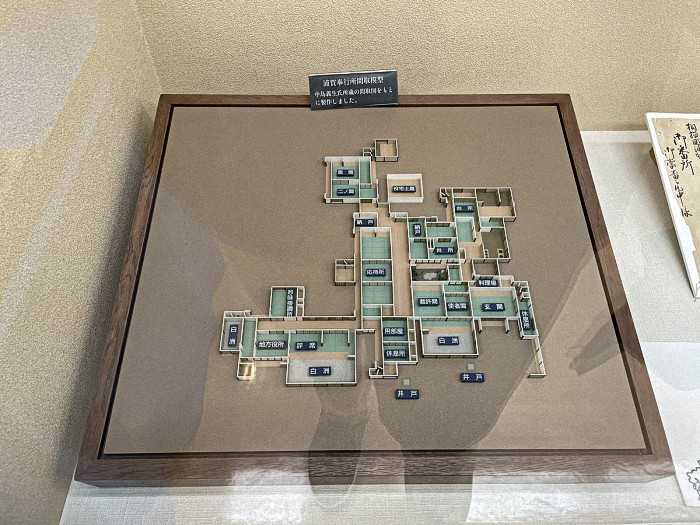

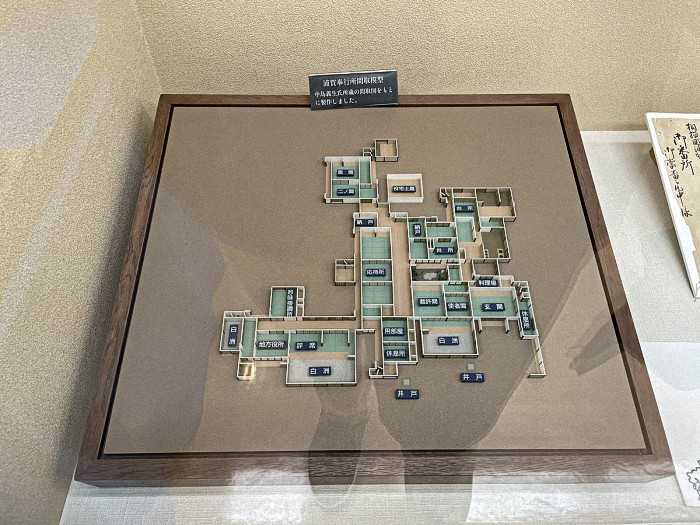

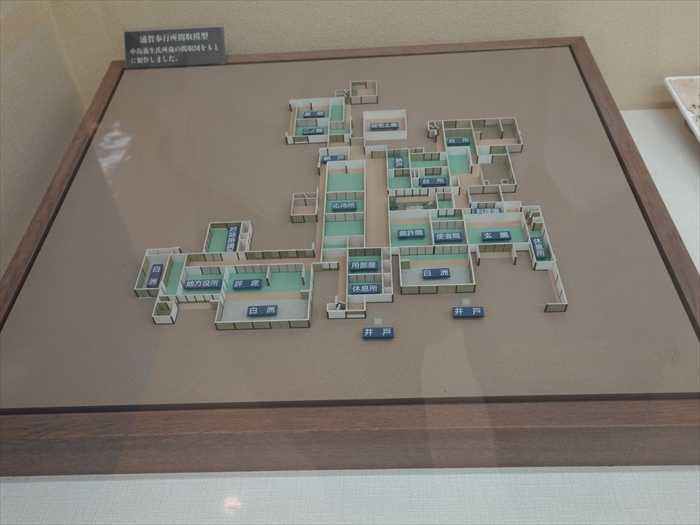

「 浦賀奉行所間取模型 」。

近づいて。

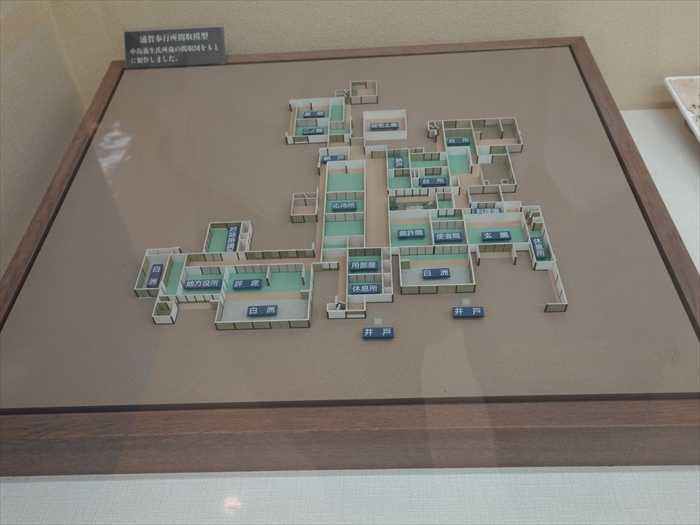

そして正面に「 浦賀奉行所の模型 」。

正面から。

「 浦賀奉行所 見取図 👈️リンク

Ⅰ 浦賀奉行所の誕生

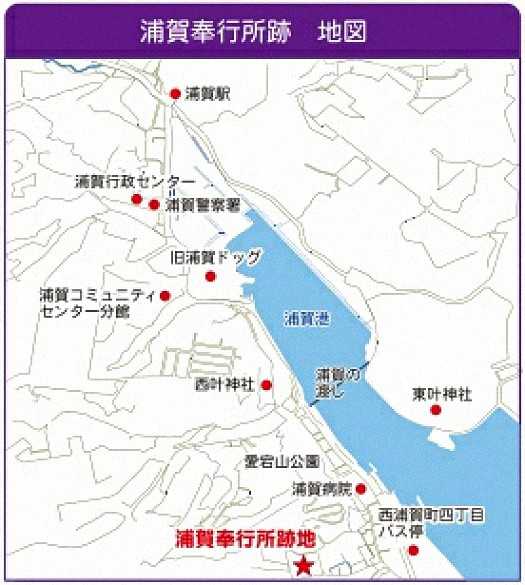

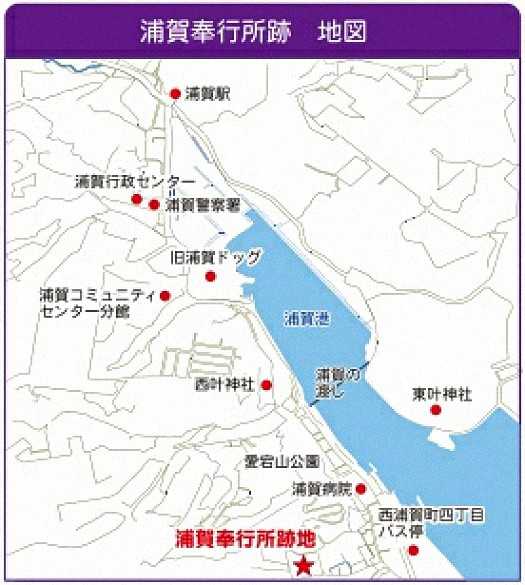

浦賀奉行所 地図 。

★ 「 浦賀奉行所 」👈️リンク。

「奉行所 模型」に近づいて様々な角度から。

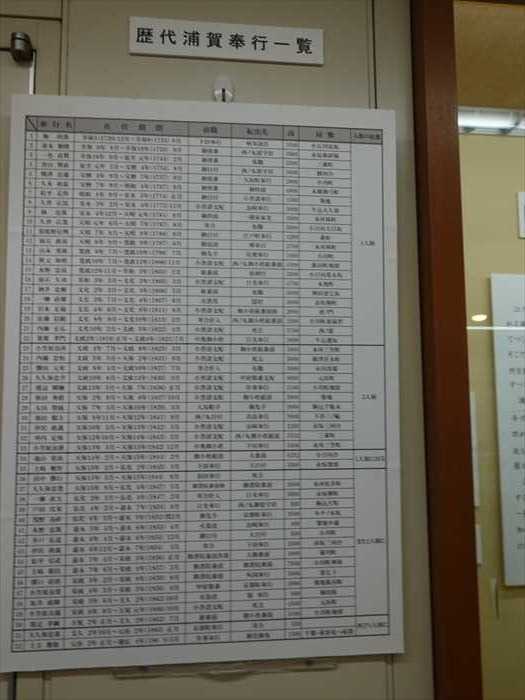

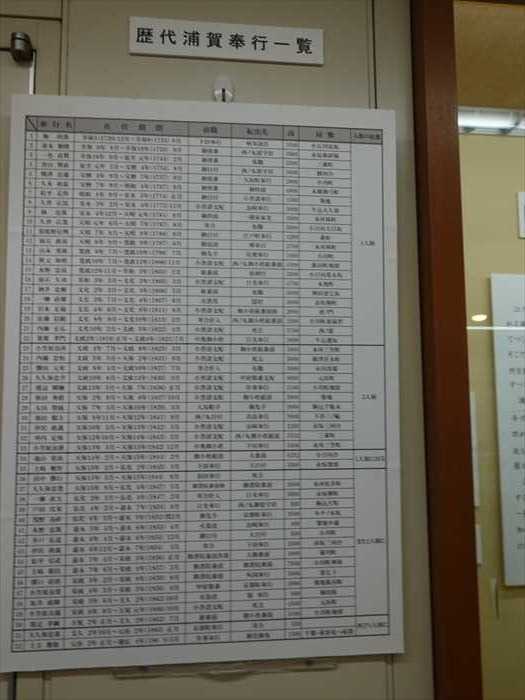

「 歴代浦賀奉行一覧 」。

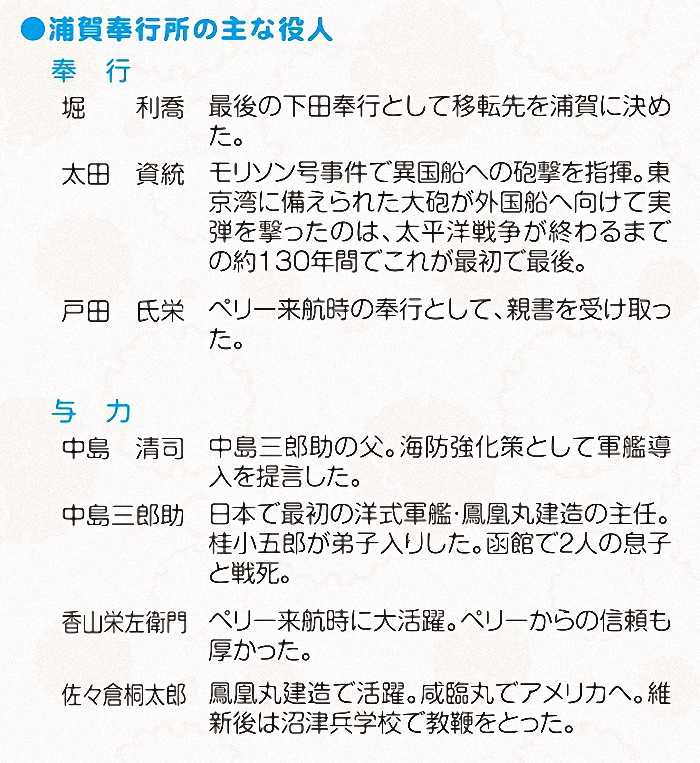

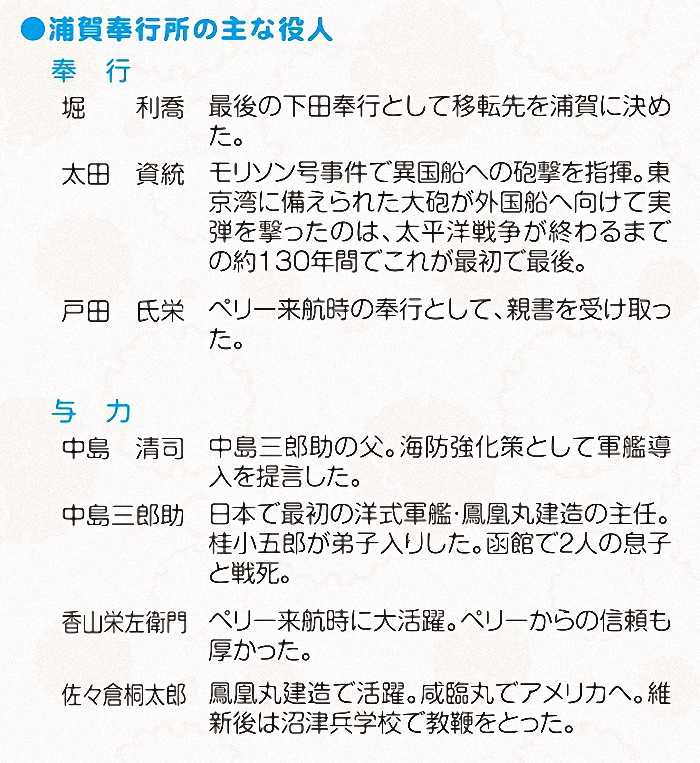

「浦賀奉行所の主な役人」をネットから。

「 浦賀奉行所間取図 」。

「 浦賀奉行所間取図 1 」:文政4年(1821)~同11年(1828)頃。

「 浦賀奉行所間取図 2 」:天保11年(1840)~弘化元年(1844)頃。

「 浦賀奉行所間取図 3 」:安政2年(1855)新築。

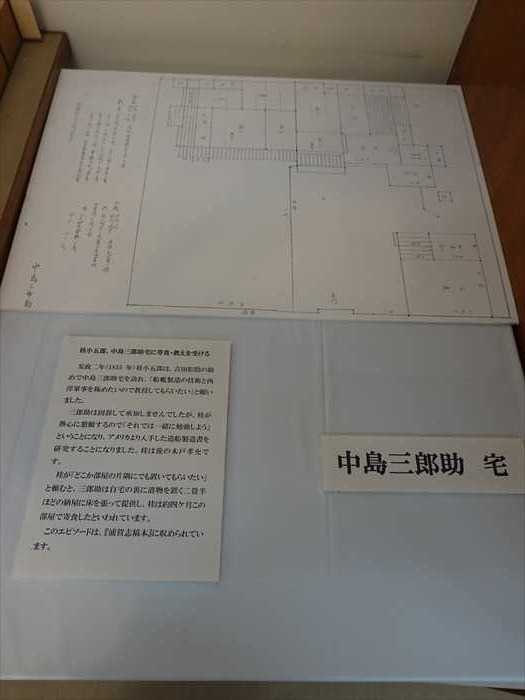

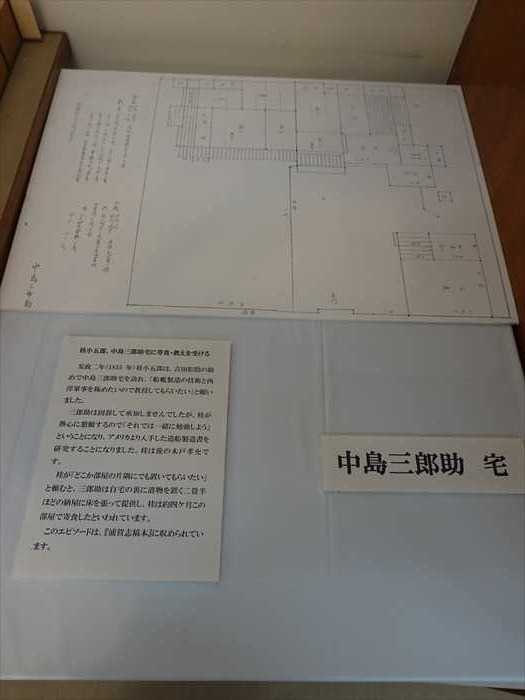

「 中島三郎助 宅 」。

近づいて。

「 中島三郎助 宅

桂小五郎、中島三郎助宅に寄食・教えを受ける

安政二年(1855年)桂小五郎は、吉田松陰の勧めで中島三郎助宅を訪れ、「船艦製造の技術と

西洋軍事を極めたいので教授してもらいたい」と願いました。

「 奉行所周辺の居住図 」。

「 現在の浦賀奉行所跡周辺の居住図 」。

「 会津藩の江戸湾警備 」。

「 船番所 」の模型。

陸軍桟橋の前の駐車場の地が浦賀奉行所の出先機関であった番所が置かれていたところ。

番所では、江戸へ出入りする船の荷改め(検査)を行い、それは江戸中の経済を動かすほどの

重要なものであった。

その業務は昼夜を通じて行われ、三方問屋と呼ばれる、下田と東西浦賀の回船問屋100軒余が

実務を担当していた。

右手に「船番所」。

「 船番所鳥瞰模型(1/60)

そして「浦賀コミュニティセンター分館(郷土資料館)」を後にして、「浦賀通り」まで戻る。

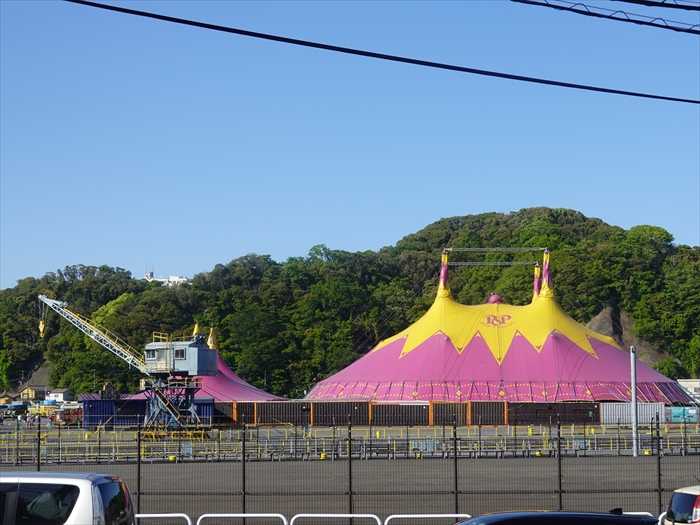

正面に、前回も見た巨大なテントが旧浦賀ドックの構内に。

京急浦賀駅方面に向かう。

浦賀文化センター。

現在地 はここ。

「サーカス会場」入口。

「 ポップサーカス横須賀公園 」👈️リンク。

そして「浦賀駅前」交差点まで戻り、京急、横浜市営地下鉄、小田急線を利用して

帰宅したのであった。

この日の、京急久里浜駅~京急浦賀駅までの散策コース。

この日の歩数は23,912歩であった。

・・・ もどる ・・・

・・・ 完 ・・・

小田原北条氏水軍の海賊城。

浦賀水道に面し、浦賀港のある明神山に築かれた。天正18年(1590)に豊臣秀吉は小田原城を攻め

北条氏は滅亡。その後浦賀賊衆は徳川家康と応戦後、徳川水軍となり、浦賀城は廃城となった。」

「 浦賀城跡

波静かな、浦賀港を前にして、叶神社奥の院のある、明神山一帯を本城とし、本城の前面に、

東林寺出丸と、専福寺裏山出丸がV字形に位置し、全体としては、Y字形の地形になっている。

本丸のあった明神山には、二段のヒナ段を造り、今ものこしている。

東林寺山の東側にもヒナ段を築いてあったが、宅地造成のため一段切り崩された。

城の西方の町(東浦賀)には、法幢寺、東林寺、専福寺を海岸沿いに連続させ、石垣を築いて

防衛している。また東側の大きな谷間(大室)は、船蔵跡といわれ、先年発掘調査が行われ、

水堀が発見され、柱穴の一部も確認されたが宅地造成の犠牲となった。

北条早雲は、永正15年(1518)三浦道寸を、新井城にて滅亡させ、三浦の地を得た。

そして、北条水軍の根拠地を、三崎城におき、大改修を加えて、防備に当たらせた。

当時房州の里見水軍がたびたび三浦半島に出没し、弘治2年(1556)塚原備前守、

富永三郎左衛門、遠山丹波守等、三崎城にて里見左馬頭義弘の軍勢と戦い、里見軍は

兵船80隻をひきいて、城ヶ島に陣を構え、大合戦となったが勝負はつかず、里見軍は

房総へ引き返した。

そこで浦賀水道に面し、浦賀港のある明神山に海賊城を構築した。これが三崎城の支城、

浦賀城である。

小田原城を攻め北条氏は滅亡した。

浦賀海賊衆は後北条氏に属して、三崎城に立てこもり、豊臣方の徳川家康と戦闘を交え、

城が陥落した後、城ヶ島に立てこもり、応戦を続けたのちに家康と和睦し、徳川水軍となった。

そして浦賀城は廃城となったのである。」

「 浦賀城址

戦国時代に小田原北条氏が三浦半島を支配した時に房総里見氏からの攻撃に備えて北条氏康が

三崎城の出城として築いた といわれています。

水軍の根城として山頂には空掘など城の遺構が残り、下田山・城山とも呼ばれていました。

眺望の素晴らしい所で対岸に房 総半島、正面に浦賀八勝の一つ燈明堂が見られま す。

この 明神山は自然の社叢林で県の天然記念物に

指定

されたウバメガシ分布の北限とされて

います。

います。

嘉永六年( 一八五三)ペリーの黒船四隻が浦賀沖に来航した時、眼下の左辺りに停泊

しました。

下の絵は 安藤広重の武相名所の旅絵日記の五六景の一枚

です。

浦賀行政センター市民協働事業・浦賀探訪くらぶ」

浦賀行政センター市民協働事業・浦賀探訪くらぶ」

「浦賀水道」の 絶景 が拡がっていたのであった。

そして前方の眼下に見えたのが先日訪ねた「 浦賀燈明堂跡 」が見えた。

広重の旅絵日記 より

「 浦賀水道 」には「 浦賀燈明堂 」が描かれているのであった。

「御城印」。

「 浦賀奉行所の設置とその役割 」

「 浦賀奉行所の設置とその役割

江戸の町の発展につれて、船によって江戸に運ばれる商品が増大すると、三崎・走水両番所を

統合してつくられた下田奉行所では統制できなくなりました。

統合してつくられた下田奉行所では統制できなくなりました。

そこで、享保5年(172)の12月、幕府は浦賀に奉行所を設置し、船番所を設置して、江戸へ

出入りする船をすべて検査する体制を整えました。

出入りする船をすべて検査する体制を整えました。

浦賀奉行所は、浦賀奉行(1 ~ 2名)の下に与カ(10 ~ 23名)と同心(49 ~ 86名)が付属し、

船改めのほか、領地の年貢徴収や治安維持などの民政も行いました。船改めの実務は、105軒の

廻船問屋が請け負っています。

船改めのほか、領地の年貢徴収や治安維持などの民政も行いました。船改めの実務は、105軒の

廻船問屋が請け負っています。

江戸時代後期になると、異国船が江戸湾に来航するようになり、海防と応接の任務が加わります。

ペリー艦隊の来航の際の奉行所役人たちの活躍はよく知られています。その後の軍艦建造など、

幕府海軍の発展にも大きな役割を果たしました。」

ペリー艦隊の来航の際の奉行所役人たちの活躍はよく知られています。その後の軍艦建造など、

幕府海軍の発展にも大きな役割を果たしました。」

「 浦賀奉行所間取模型 」。

近づいて。

そして正面に「 浦賀奉行所の模型 」。

正面から。

「 浦賀奉行所 見取図 👈️リンク

Ⅰ 浦賀奉行所の誕生

享保5年(1720 ) 12月、伊豆の下田にあった奉行所を移転し、新たに浦賀奉行所が設置

されました。下田から浦賀に移転した公式な理由は「下田は港の出人口に岩礁があって、船の

人出港の妨げになっている」という船乗りたちからの声を聞き、より安全な湊を求めたからと

いわれています。

されました。下田から浦賀に移転した公式な理由は「下田は港の出人口に岩礁があって、船の

人出港の妨げになっている」という船乗りたちからの声を聞き、より安全な湊を求めたからと

いわれています。

しかし本当は、江戸幕府が開かれてから100年問、大きな戦乱もなく平和な世の中てあったため、

生産力が向上して全国各地から江戸へ様々な品物が人るようになり、江戸に人る物資の98%

以上を占めていた船による荷物を、ほぼ完ぺきに検査できる場所を探した結果、すでに湊として

整備されていた浦賀が選ばれたのです。

Ⅱ 浦賀奉行所の役割(江戸に出人りする船の検査)

生産力が向上して全国各地から江戸へ様々な品物が人るようになり、江戸に人る物資の98%

以上を占めていた船による荷物を、ほぼ完ぺきに検査できる場所を探した結果、すでに湊として

整備されていた浦賀が選ばれたのです。

浦賀奉行所には、船の積み荷と乗組員の検査をする「船改め」を行う船番所が開設されました。

この船改めは「廻船問屋」と呼ばれた105軒の問屋に委託されました。江戸へ出人りする全ての

船は、浦賀で改めを受けることが義務づけられ、船の関所の役割を担っていた船番所ては、

「入り鉄砲に出女」の検査はもちろん、生活必需品11品目の出入りの数が3か月ごとに

江戸町奉行に報告されてしました。

この船改めは「廻船問屋」と呼ばれた105軒の問屋に委託されました。江戸へ出人りする全ての

船は、浦賀で改めを受けることが義務づけられ、船の関所の役割を担っていた船番所ては、

「入り鉄砲に出女」の検査はもちろん、生活必需品11品目の出入りの数が3か月ごとに

江戸町奉行に報告されてしました。

Ⅲ 浦賀奉行所の役割(異国船の警備と応接)

浦賀奉行所が開設されて100年となる19世紀初めには、異国船が浦賀沖へ来航するようになり、

奉行所に異国船への警備と応接の役割が追加されました。嘉永6年(1853) 6月、浦賀に来航した

ペリー艦隊は、日本が近代に進む第一歩としてよく知られていますが、浦賀奉行所にとっては、

文政元年(1818) 5月に来航したイギリス船から数えて7度目の異国船の来航でした。

奉行所に異国船への警備と応接の役割が追加されました。嘉永6年(1853) 6月、浦賀に来航した

ペリー艦隊は、日本が近代に進む第一歩としてよく知られていますが、浦賀奉行所にとっては、

文政元年(1818) 5月に来航したイギリス船から数えて7度目の異国船の来航でした。

このペリー来航時には、中島三郎助や香山栄左衛門をはじめとした浦賀奉行所の役人たちが

大きく活躍し、交渉の結果、アメリカ大統領の親書を久里浜て受け取ることになりました。

大きく活躍し、交渉の結果、アメリカ大統領の親書を久里浜て受け取ることになりました。

Ⅳ 幕府海軍と浦賀奉行所の廃止

翌年の嘉永7年(1854) 1月にペリーが再来日して、日米和親条約が結ばれましたが、その頃

浦賀では、日本初の洋式軍艦「鳳凰丸」が建造されていました。安政5年(1858) 6月に

日米修好通商条約が結ばれ、翌年に横浜が開港されると、異国(船)の応接は浦賀奉行所から

神奈川奉行所に移されました。

浦賀では、日本初の洋式軍艦「鳳凰丸」が建造されていました。安政5年(1858) 6月に

日米修好通商条約が結ばれ、翌年に横浜が開港されると、異国(船)の応接は浦賀奉行所から

神奈川奉行所に移されました。

しかし、浦賀奉行所は、開港後も引き続き「船改め」の役割を続けるとともに、鳳凰丸建造や

軍艦の修理など、幕府海軍を支える重要な役割を果たしていました。安政7年(1860)咸臨丸が

浦賀から出港した時も、浦賀奉行所の役人が乗船してアメリカへ渡りました。

軍艦の修理など、幕府海軍を支える重要な役割を果たしていました。安政7年(1860)咸臨丸が

浦賀から出港した時も、浦賀奉行所の役人が乗船してアメリカへ渡りました。

浦賀奉行所は、慶応4年(1868)閏4月、新政府軍に接収され、「船改め」以外の仕事を終えました。

「船改め」の仕事は明治5年(1872)まで続けられました。

「船改め」の仕事は明治5年(1872)まで続けられました。

浦賀奉行所は、周囲を堀で囲まれ、東面北側に表門、北面中央に裏門がありました。敷地の中には

屋敷、焚出所、土蔵などがかれ、さらに屋敷には玄関、白州、地方役所といった執務の場のほか、

日常生活の場(役宅や台所など)も置かれていました。

焚出所

屋敷、焚出所、土蔵などがかれ、さらに屋敷には玄関、白州、地方役所といった執務の場のほか、

日常生活の場(役宅や台所など)も置かれていました。

焚出所

異国船が来航すると、奉行所の役人をはじめ、奉行所の船を操船する近隣の漁師は

24時問体制になるため、その役目についた人たちにご飯などを炊きだした場所。

奉行所の門を通らずに出入りすることができました。

地方役所

奉行所の門を通らずに出入りすることができました。

地方役所

「じかた」役所と読み、年貢の徴収や土地制度、民政に関する政務を行っていました。

白州

奉行所で法廷が置かれた場所。しかし、裁判ばかりでなく、町人や農民などに通達するときも

白州が使われました。浦賀奉行所では灯明堂の白砂が敷かれていて、汚れると新しい砂と

交換しました。

白州が使われました。浦賀奉行所では灯明堂の白砂が敷かれていて、汚れると新しい砂と

交換しました。

役宅

奉行が2人体制になった文政2年(1819)以後、浦賀詰め(在地)となった奉行が居住した場所。

文久2年(1862)までは、在地の奉行は単身赴任であり、奉行の周囲には秘書役の用人と警備役の

目付が数名ずついました。」

文久2年(1862)までは、在地の奉行は単身赴任であり、奉行の周囲には秘書役の用人と警備役の

目付が数名ずついました。」

浦賀奉行所 地図 。

★ 「 浦賀奉行所 」👈️リンク。

「奉行所 模型」に近づいて様々な角度から。

「 歴代浦賀奉行一覧 」。

「浦賀奉行所の主な役人」をネットから。

「 浦賀奉行所間取図 」。

「 浦賀奉行所間取図 1 」:文政4年(1821)~同11年(1828)頃。

文政4年、敷地が享保5年(1720)開設時以来の約500坪から約1,500坪に拡張され、建物も

新築された頃の間取図面。(弘化2年での修築についての記事は追筆されたもの)

新築された頃の間取図面。(弘化2年での修築についての記事は追筆されたもの)

「 浦賀奉行所間取図 2 」:天保11年(1840)~弘化元年(1844)頃。

弘化2年(1845)改築以前の間取り。文政11年~天保11年にいくつかの改築が、行われた結果を

表している。

表している。

「 浦賀奉行所間取図 3 」:安政2年(1855)新築。

安政2年に新築された際の間取り。西側の破線から西の部分(10間半)はこの時に増地され、

敷地は約1,950坪に拡張された。

敷地は約1,950坪に拡張された。

これは現在の奉行所跡地と同じ面積です。

以後、文久2年(1862)に建物の一部が増築されたようだが、詳細は不明で、絵図も残っていない。

「 中島三郎助 宅 」。

近づいて。

「 中島三郎助 宅

桂小五郎、中島三郎助宅に寄食・教えを受ける

安政二年(1855年)桂小五郎は、吉田松陰の勧めで中島三郎助宅を訪れ、「船艦製造の技術と

西洋軍事を極めたいので教授してもらいたい」と願いました。

三郎助は固辞して承知しませんでしたが、桂が熱心に懇願するので「それでは一緒に勉強しよう」

ということになり、アメリカより入手した造船製造書を研究することになりました。

桂は後の木戸孝允です。

桂は後の木戸孝允です。

桂が「どこか部屋の片隅にでも置いてもらいたい」と頼むと、三郎助は自宅の裏に漬物を置く

二畳半ほどの納屋に床を張って提供し、桂は約四ヶ月この部屋で寄食したといわれています。

二畳半ほどの納屋に床を張って提供し、桂は約四ヶ月この部屋で寄食したといわれています。

この工ピソードは、『浦賀志稿本』に収められています。」

「 奉行所周辺の居住図 」。

「 現在の浦賀奉行所跡周辺の居住図 」。

①浦賀奉行所跡

②船番所跡(現在の浦賀病院)

③浦賀奉行所支配組頭役宅跡

④浦賀奉行所与カ・同心等の役宅跡

「 会津藩の江戸湾警備 」。

江戸湾の警備が、重要視されるようになったのは、寛政年間です。寛政4年(1792)ロシア使節

ラクスマンが、根室に来航し日本の通商を求めましたが、この際に江戸への回航を要求しました。

ラクスマンが、根室に来航し日本の通商を求めましたが、この際に江戸への回航を要求しました。

これに驚いた老中松平定信が、江戸湾の防衛体制の整備に着手しました。

しかし、松平定信が老中を辞任したことにより、この計画も頓挫しました。

その後、北方でロシアとの緊張が高まったり、長崎で起きた「フェートン号事件」をきっかけに、

文化年間に江戸湾の海防が再び注目されるようになりました。

文化年間に江戸湾の海防が再び注目されるようになりました。

文化7年(1810)に、会津藩が江戸湾の相州側の警備を命じられました。

対岸の房州側の警備を命じられたのは、白河藩(当時の藩主は江戸湾の警備強化を提案した

松平定信)でした。

松平定信)でした。

文化7年1 1月には、会津藩士の移住が始まりました。遠方への長期出兵だったため家族同伴が

ゆるされました。

ゆるされました。

そして文化8年から9年にかけて、観音崎、浦賀平根山、城ヶ島に砲台が築かれ、陣屋は観音崎、

平根山、三崎におかれました。

平根山、三崎におかれました。

警備隊は、番頭上席を責任者として、数名の番頭に指揮された軍隊、武具奉行、普請奉行、

砲術家などの技術者、郡奉行を中心に民政にあたる者で編成されていました。

砲術家などの技術者、郡奉行を中心に民政にあたる者で編成されていました。

この江戸湾警備は10年もの長期間に及びましたが、文政3年(1820)に、相州の警備は浦賀奉行所が

担当することになり、会津藩は江戸湾警備の任を解かれました。

担当することになり、会津藩は江戸湾警備の任を解かれました。

「 船番所 」の模型。

陸軍桟橋の前の駐車場の地が浦賀奉行所の出先機関であった番所が置かれていたところ。

番所では、江戸へ出入りする船の荷改め(検査)を行い、それは江戸中の経済を動かすほどの

重要なものであった。

その業務は昼夜を通じて行われ、三方問屋と呼ばれる、下田と東西浦賀の回船問屋100軒余が

実務を担当していた。

右手に「船番所」。

「 船番所鳥瞰模型(1/60)

享保5年(1720年)幕府は下田の船番所を浦賀に移しました。船番所は海の関所です。

与カ2人、同心6人が昼夜詰めており、江戸に出入りする船は必ず船番所の検査を受ける決まりに

なっていました。

与カ2人、同心6人が昼夜詰めており、江戸に出入りする船は必ず船番所の検査を受ける決まりに

なっていました。

船が着くと、与カ・同心の指揮で、東西浦賀・下田の廻船問屋が、積み荷・乗組員・船の石数

(大きさ)等を書類と突き合わせて検査し、間違いがあれば理由がわかるまで留められます。

「入り鉄砲・出女」のほか、運んではならない品物も細かく定められていました。

(大きさ)等を書類と突き合わせて検査し、間違いがあれば理由がわかるまで留められます。

「入り鉄砲・出女」のほか、運んではならない品物も細かく定められていました。

浦賀の船番所は、明治政府になり廃止されるまでの約145年間、船改めと江戸防備の役割を

果たしました。」

果たしました。」

〇敷地総坪・・・・・798坪7合5勺7寸

〇正門脇の高札・・・・・・浦高札といい、海に関するお触れが掲げられていた。

〇番所内に牢があるが、お白洲は無く奉行所でお裁きを受けた。

〇下田丸(元韋駄天丸)・長津呂丸は下田番所から移されたもので、船がお船庫からはみ出ている

のは、おそらく地形上、お船庫をこのサイズでしか作れなかったからと思われる。

のは、おそらく地形上、お船庫をこのサイズでしか作れなかったからと思われる。

模型製作:村上太」

そして「浦賀コミュニティセンター分館(郷土資料館)」を後にして、「浦賀通り」まで戻る。

正面に、前回も見た巨大なテントが旧浦賀ドックの構内に。

京急浦賀駅方面に向かう。

浦賀文化センター。

現在地 はここ。

「サーカス会場」入口。

「 ポップサーカス横須賀公園 」👈️リンク。

そして「浦賀駅前」交差点まで戻り、京急、横浜市営地下鉄、小田急線を利用して

帰宅したのであった。

この日の、京急久里浜駅~京急浦賀駅までの散策コース。

この日の歩数は23,912歩であった。

・・・ もどる ・・・

・・・ 完 ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

-

鵠沼探訪:相模準四国八十八箇所はじまりの… 2025.11.26 コメント(1)

-

鵠沼探訪:相模準四国八十八箇所はじまりの… 2025.11.25 コメント(1)

-

龍の口竹灯籠へ-2 2025.11.24

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.