PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

続日本100名城東北の…

New!

オジン0523さん

2025年版 法界院(… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

【椿 搾り西王母 ・ … New!

Gママさん

New!

Gママさん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

2025年版 法界院(…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【椿 搾り西王母 ・ …

New!

Gママさん

New!

Gママさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: JINさんの農園

そして 「銅門枡形内仕切門」を潜ると、「銅門枡形」があり

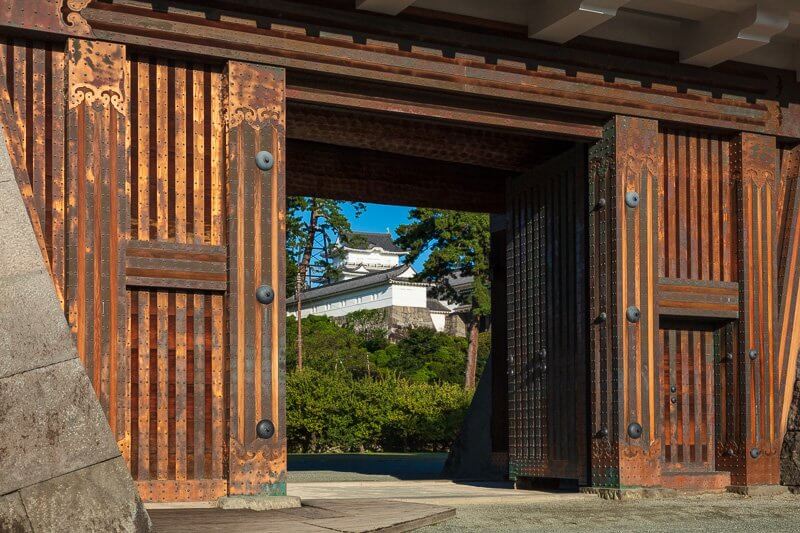

、左手に 巨大な「銅門」

が姿を

現した。

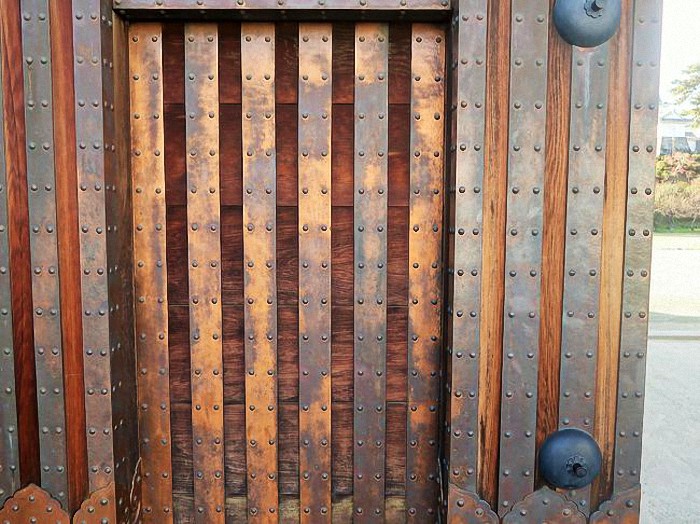

「 銅門(あかがねもん) 」に近づいて。

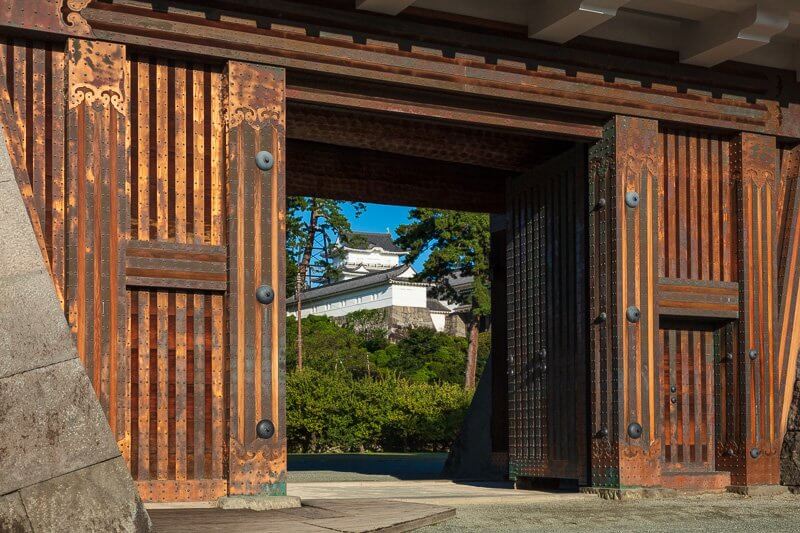

銅門から見る天守と常盤木門の多聞櫓。

「銅門」を見上げて。

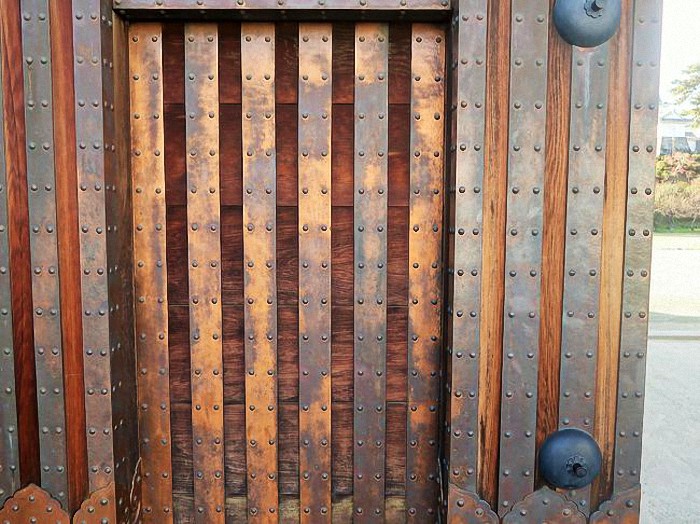

銅板が張られた「 銅門(あかがねもん)

「 銅門 」の名前は、大扉などに使われた飾り金具に、銅が用いられたことに由来。

現在の「 銅門 」は、昭和58年(1983)から行われた発掘調査や古写真、絵図などを参考に、

平成9年に復元されたもので、石垣による桝形、内仕切門及び櫓門を組み合わせた桝形門と

呼ばれる形式で、本来の工法で復元されている と。

飾り金具として、至る場所に銅板が貼られていた。

「銅門」の天井を見上げる。

松の巨木を手斧か槍鉋(やりかんな)のようなもので、仕上げた跡が生々しく残っていた。

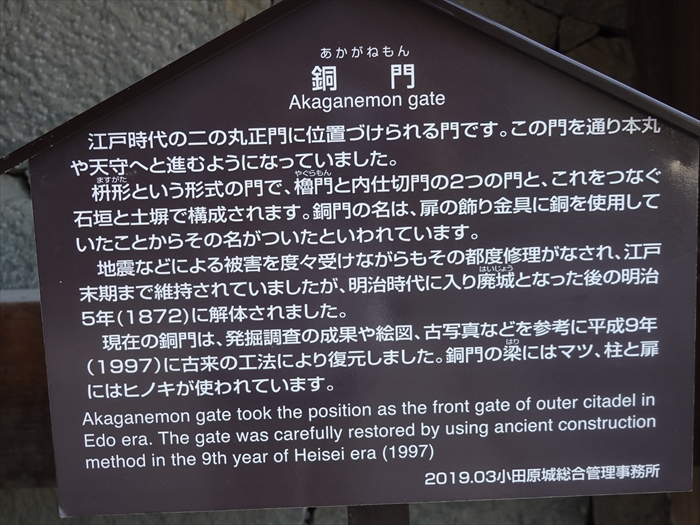

「 銅門(あかがねもん)

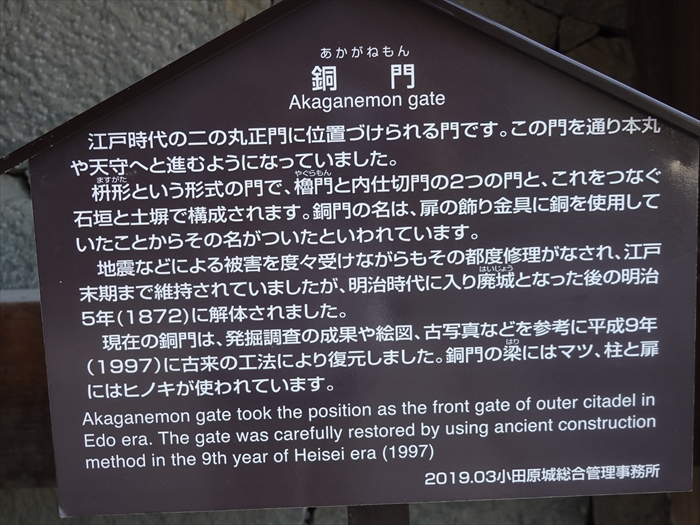

江戸時代のニの丸正門に位置づけられる門です。この門を通り本丸や天守へと進むようになって

枡形という形式の門で、櫓門と内仕切門の2つの門と、これをつなぐ石垣と土塀で構成されます。

銅門の名は、扉の飾り金具に銅を使用していたことからその名がついたといわれています。

地震などによる被害を度々受けながらもその都度修理がなされ、江戸末期まで維持されて

いましたが、明治時代に入り廃城となった後の明治5年(1872)に解体されました。

現在の銅門は、発掘調査の成果や絵図、古写真などを参考に平成9年(1997)に古来の工法により

」

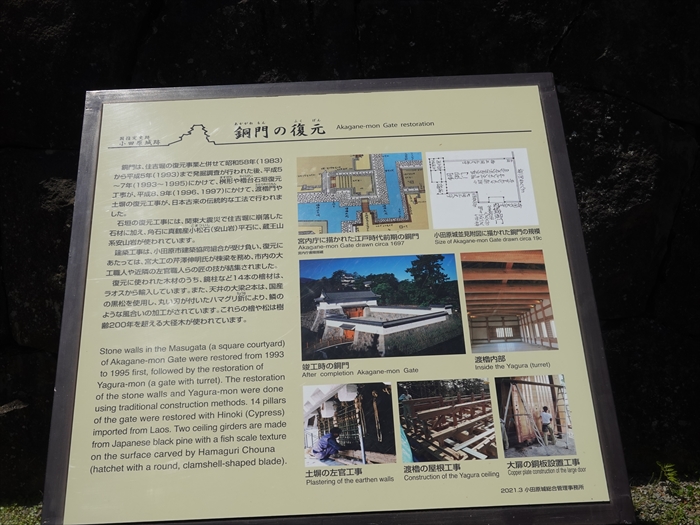

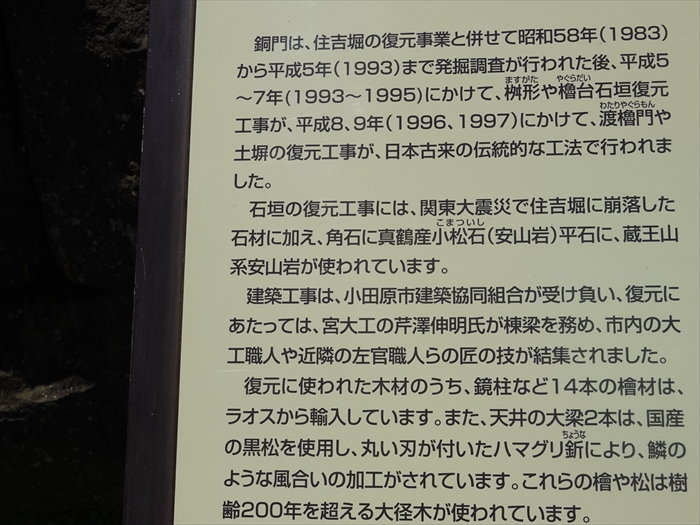

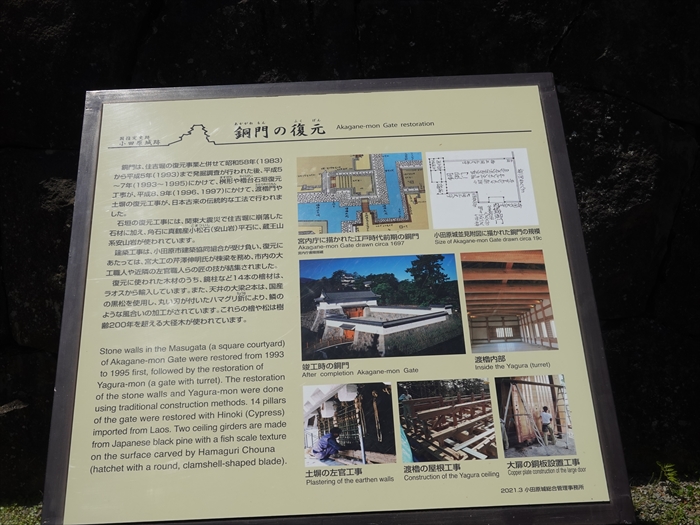

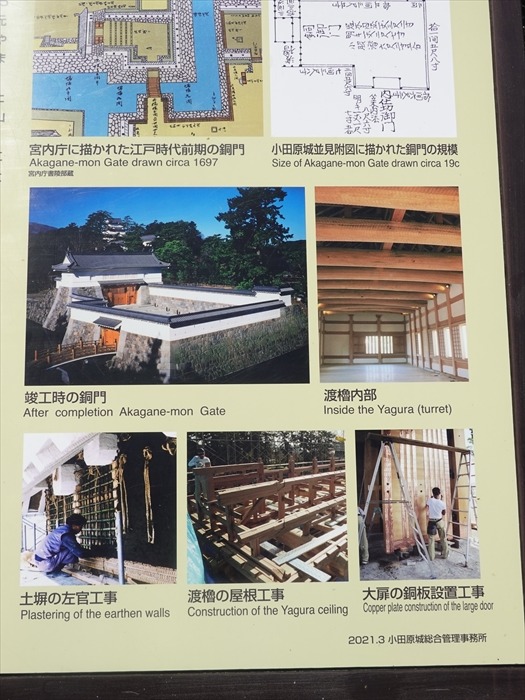

「 銅門の復元 」 案内板。

「 銅門の復元

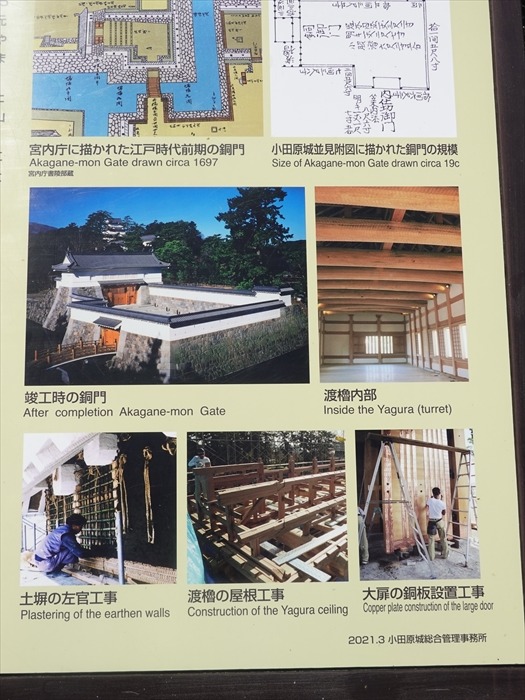

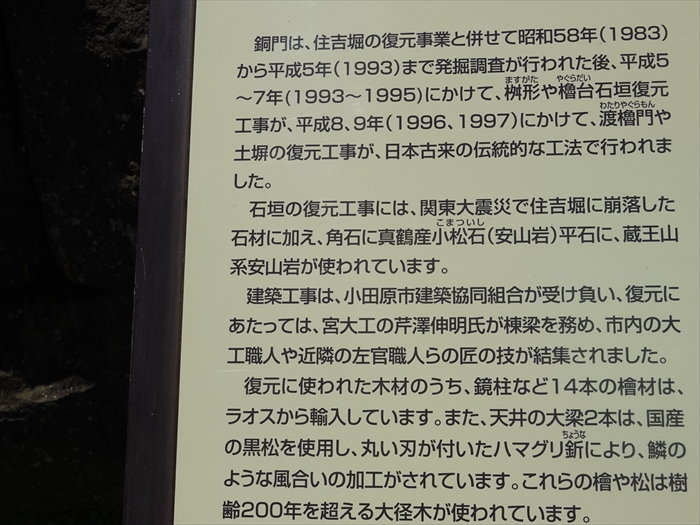

銅門は、住吉堀の復元事業と併せて昭和58年(1983)から平成5年(1993)まで発掘調査が

行われた後、平成5~7年(1993 ~ 1995)にかけて、桝形や櫓台石垣復元工事が、平成8、9年

(1996、1997)にかけて、渡櫓門や土塀の復元工事が、日本古来の伝統的な工法で行われました。

石垣の復元工事には、関東大震災で住吉堀に崩落した石材に加え、角石に真鶴産小松石(安山岩)

平石に、蔵王山系安山岩か使われています。

建築工事は、小田原市建築協同組合が受け負い、復元にあたっては、宮大工の芹澤伸明氏が棟梁を

務め、市内の大工職人や近隣の左官職人らの匠の技が結集されました。

復元に使われた木材のうち、鏡柱など14本の檜材は、ラオスから輸入しています。また、天井の

大梁2本は、国産の黒松を使用し、丸い刃が付いたハマグリ釿(ちょうな)により、鱗のような

風合いの加工がされています。これらの檜や松は樹齢200年を超える大径木が使われています。 」

それぞれの時代の「銅門」に関する説明。

ここにも 「 小田原城案内図 」。

「銅門」 の航空写真をネットから。

「銅門」 を潜り、振り返って。

「銅門」の右手には「 銅門の二階 」が見学出来るのであった。

下の写真は以前に訪ねた時の写真。

毎週土・日曜日および祝日に、普段立ち入ることができない銅門内部の特別公開を行っていると。

【特別公開】10時00分~15時00分

以下の写真も以前に「銅門」の2階を訪ねた時の写真です。

2階の天井の丸太梁組が見事。

![小田原城の写真:銅門内部[てつさん] | 攻城団](https://img.kojodan.com/photo/25304.jpg)

梁組を ズームして。

丸太の手斧仕上げが美しい のであった。

細長い窓が並んでいるのが 「 石落とし 」。

![小田原城の写真:銅門(再建)の石落とし[pinolerさん] | 攻城団](https://img.kojodan.com/photo/7546.jpg)

そして 「 銅門広場 」 から 「銅門」 を振り返る。

「 小田原城跡のビャクシン 」 が前方に。

「 小田原市指定天然記念物(昭和五十六年三月三十日指定)

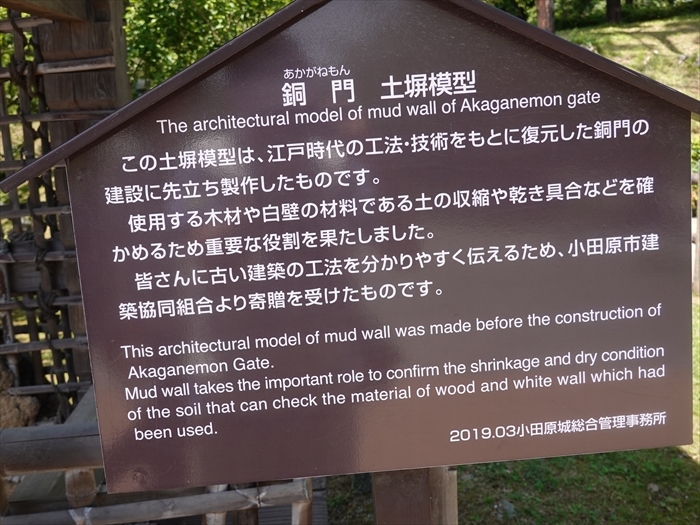

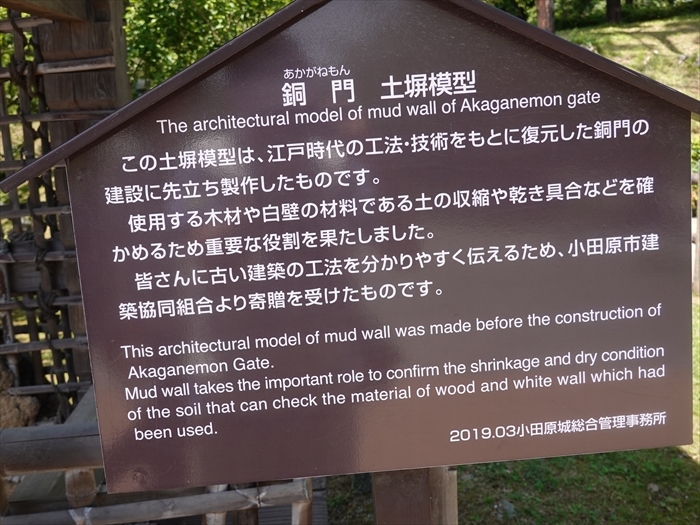

その先にあったのが 「 銅門 土塀模型 」。

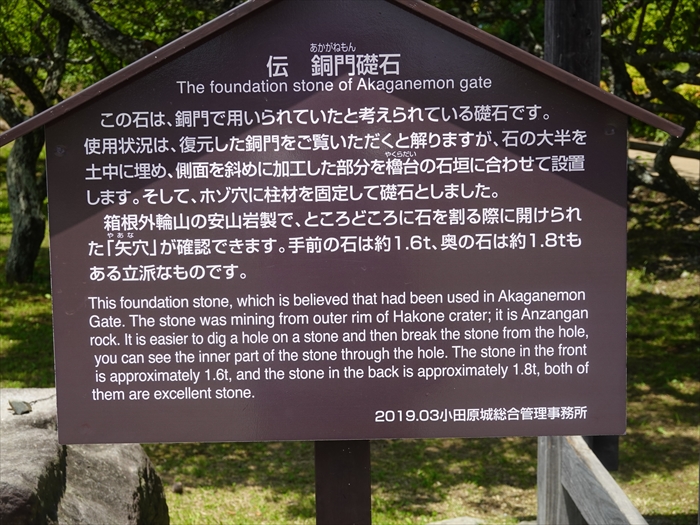

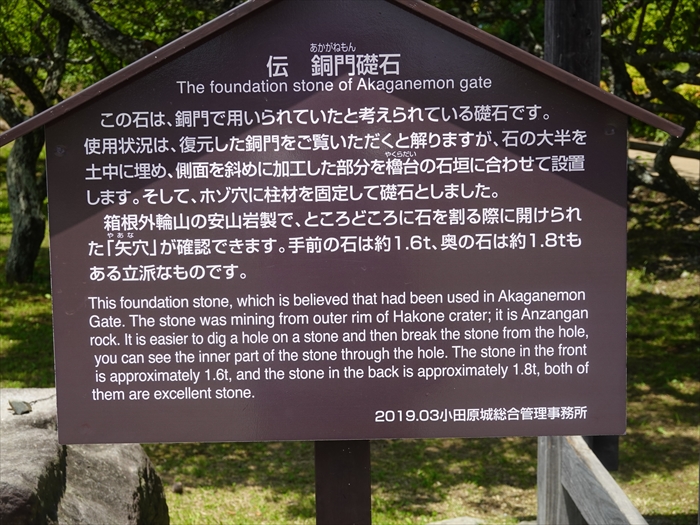

その手前にあったのが 「 伝 銅門礎石 」。

伝 銅門礎石

現した。

「 銅門(あかがねもん) 」に近づいて。

銅門から見る天守と常盤木門の多聞櫓。

「銅門」を見上げて。

銅板が張られた「 銅門(あかがねもん)

「 銅門 」の名前は、大扉などに使われた飾り金具に、銅が用いられたことに由来。

現在の「 銅門 」は、昭和58年(1983)から行われた発掘調査や古写真、絵図などを参考に、

平成9年に復元されたもので、石垣による桝形、内仕切門及び櫓門を組み合わせた桝形門と

呼ばれる形式で、本来の工法で復元されている と。

飾り金具として、至る場所に銅板が貼られていた。

「銅門」の天井を見上げる。

松の巨木を手斧か槍鉋(やりかんな)のようなもので、仕上げた跡が生々しく残っていた。

「 銅門(あかがねもん)

江戸時代のニの丸正門に位置づけられる門です。この門を通り本丸や天守へと進むようになって

枡形という形式の門で、櫓門と内仕切門の2つの門と、これをつなぐ石垣と土塀で構成されます。

銅門の名は、扉の飾り金具に銅を使用していたことからその名がついたといわれています。

地震などによる被害を度々受けながらもその都度修理がなされ、江戸末期まで維持されて

いましたが、明治時代に入り廃城となった後の明治5年(1872)に解体されました。

現在の銅門は、発掘調査の成果や絵図、古写真などを参考に平成9年(1997)に古来の工法により

」

「 銅門の復元 」 案内板。

「 銅門の復元

銅門は、住吉堀の復元事業と併せて昭和58年(1983)から平成5年(1993)まで発掘調査が

行われた後、平成5~7年(1993 ~ 1995)にかけて、桝形や櫓台石垣復元工事が、平成8、9年

(1996、1997)にかけて、渡櫓門や土塀の復元工事が、日本古来の伝統的な工法で行われました。

石垣の復元工事には、関東大震災で住吉堀に崩落した石材に加え、角石に真鶴産小松石(安山岩)

平石に、蔵王山系安山岩か使われています。

建築工事は、小田原市建築協同組合が受け負い、復元にあたっては、宮大工の芹澤伸明氏が棟梁を

務め、市内の大工職人や近隣の左官職人らの匠の技が結集されました。

復元に使われた木材のうち、鏡柱など14本の檜材は、ラオスから輸入しています。また、天井の

大梁2本は、国産の黒松を使用し、丸い刃が付いたハマグリ釿(ちょうな)により、鱗のような

風合いの加工がされています。これらの檜や松は樹齢200年を超える大径木が使われています。 」

それぞれの時代の「銅門」に関する説明。

ここにも 「 小田原城案内図 」。

「銅門」 の航空写真をネットから。

「銅門」 を潜り、振り返って。

「銅門」の右手には「 銅門の二階 」が見学出来るのであった。

下の写真は以前に訪ねた時の写真。

毎週土・日曜日および祝日に、普段立ち入ることができない銅門内部の特別公開を行っていると。

【特別公開】10時00分~15時00分

以下の写真も以前に「銅門」の2階を訪ねた時の写真です。

2階の天井の丸太梁組が見事。

![小田原城の写真:銅門内部[てつさん] | 攻城団](https://img.kojodan.com/photo/25304.jpg)

梁組を ズームして。

丸太の手斧仕上げが美しい のであった。

細長い窓が並んでいるのが 「 石落とし 」。

![小田原城の写真:銅門(再建)の石落とし[pinolerさん] | 攻城団](https://img.kojodan.com/photo/7546.jpg)

そして 「 銅門広場 」 から 「銅門」 を振り返る。

「 小田原城跡のビャクシン 」 が前方に。

「 小田原市指定天然記念物(昭和五十六年三月三十日指定)

小田原城跡のビャクシン

所在 城内三ー二二

樹相 目通り幹囲 三.一メートル

株本周囲 約三.九メートル

樹高 約十五メートル

枝張り状況 東西約十二メートル

南北約十五メートル

ビャクシン は主として本州、四国、九州の海岸地帯に自生しており、庭園や社寺境内などにも

植栽されている常緑樹です。

植栽されている常緑樹です。

この木は市内最大級のもので、主幹の地上約四.五メートルのところで二つの支幹に分かれており、

各々が枝葉を伸ばして樹冠を形作り、石垣で囲った盛土の上に立っています。ただ、幹の表面に

相当の損傷を受けており、見方によると一見痛々しい感じもしますが、それだけに小田原の長い

歴史とともに生き続けてきた、深い年輪が刻まれているような風格のある古木です。

小田原市教育委員会」各々が枝葉を伸ばして樹冠を形作り、石垣で囲った盛土の上に立っています。ただ、幹の表面に

相当の損傷を受けており、見方によると一見痛々しい感じもしますが、それだけに小田原の長い

歴史とともに生き続けてきた、深い年輪が刻まれているような風格のある古木です。

その先にあったのが 「 銅門 土塀模型 」。

その手前にあったのが 「 伝 銅門礎石 」。

伝 銅門礎石

この石は、銅門で用いられていたと考えられている礎石です。

使用状況は、復元した銅門をご覧いただくとわかりますが、石の大半を土中に埋め、

側面を斜めに加工した部分を櫓台の石垣に合わせて設置します。

そして、ホゾ穴に柱材を固定して礎石としました。

箱根外輪山の安山岩製で、ところどころに石を割る際に開けられた「矢穴」が確認できます。

手前の石は約一・六t、奥の石は約一・八tある立派なものです。」

廻り込んで。

「 銅門 土塀模型 」に近づいて。

竹で造った柵に何層にも土や漆喰を塗り重ねて造られていることが理解できたのであった。

荒壁・斑直し・大直し・中塗り・砂漆喰。

荒壁は下地に細い竹を組んで造る土壁のこと。斑直し、荒壁の表面を平面に整える作業。

次に大直しですが、これも表面を整える工程のようですが、斑直しとの具体的な違いは??

中塗りは上塗りの前工程、最後の砂漆喰は字の通りで、漆喰に砂を混ぜて強度を増したもの。

これを仕上げに塗る、塗っては乾かしてを何度も繰り返すのであろうか。

「 銅門 土塀模型

この土塀模型は、江戸時代の工法・技術をもとに復元した銅門の建設に先立ち制作したものです。

使用する木材や白壁の材料である土の収縮や乾き具合などを確かめる重要な役割を果たしました。皆さんに古い建築の工法を分かりやすく伝えるため、小田原市建築協同組合」より寄贈を受けた

ものです。」

銅門前の枡形の土塀の内側を。

この土塀の工法が示されているのであった。

「 銅門広場 」👈️リンク から「銅門」そして土塀の反対側を振り返って。

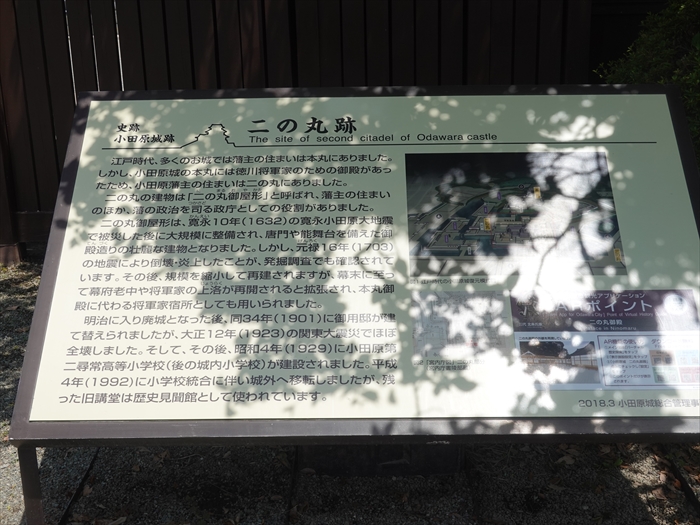

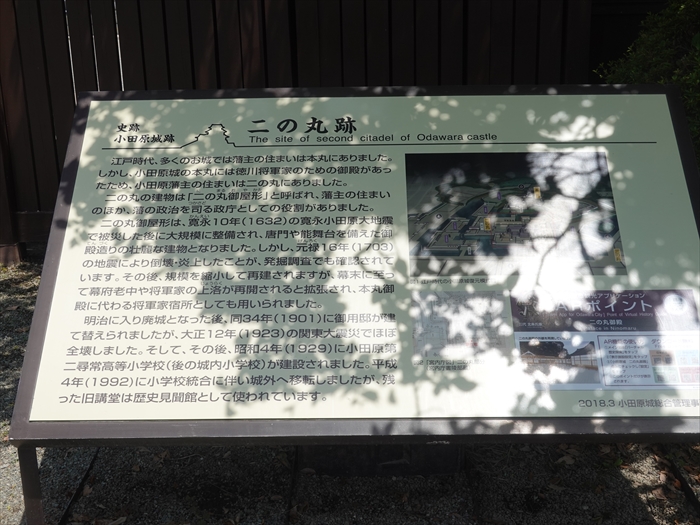

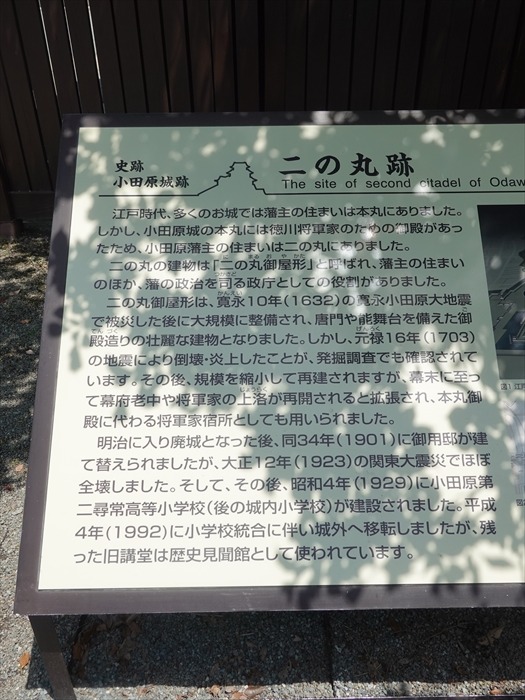

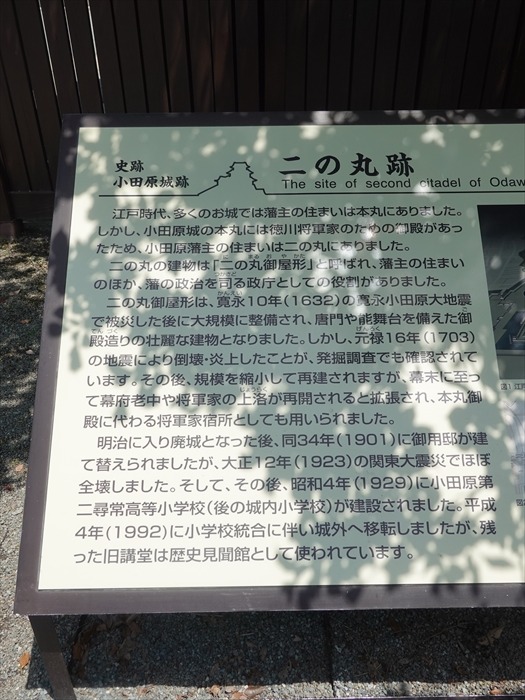

「 二の丸跡 」案内板。

「 二の丸跡

廻り込んで。

「 銅門 土塀模型 」に近づいて。

竹で造った柵に何層にも土や漆喰を塗り重ねて造られていることが理解できたのであった。

荒壁・斑直し・大直し・中塗り・砂漆喰。

荒壁は下地に細い竹を組んで造る土壁のこと。斑直し、荒壁の表面を平面に整える作業。

次に大直しですが、これも表面を整える工程のようですが、斑直しとの具体的な違いは??

中塗りは上塗りの前工程、最後の砂漆喰は字の通りで、漆喰に砂を混ぜて強度を増したもの。

これを仕上げに塗る、塗っては乾かしてを何度も繰り返すのであろうか。

「 銅門 土塀模型

この土塀模型は、江戸時代の工法・技術をもとに復元した銅門の建設に先立ち制作したものです。

使用する木材や白壁の材料である土の収縮や乾き具合などを確かめる重要な役割を果たしました。皆さんに古い建築の工法を分かりやすく伝えるため、小田原市建築協同組合」より寄贈を受けた

ものです。」

銅門前の枡形の土塀の内側を。

この土塀の工法が示されているのであった。

「 銅門広場 」👈️リンク から「銅門」そして土塀の反対側を振り返って。

「 二の丸跡 」案内板。

「 二の丸跡

江戸時代、多くのお城では、藩主の住まいは本丸にありました。しかし小田原城の本丸には

徳川将軍家のための御殿があったため小田原藩主の住まいは二の丸にありました。

徳川将軍家のための御殿があったため小田原藩主の住まいは二の丸にありました。

ニの丸の建物は「二の丸御屋形」と呼ばれ、藩主の住まいのほか、藩の政治を司る政庁としての

役割がありました。

役割がありました。

ニの丸御屋形は、寛永10年(1632)の寛永小田原大地震で被災した後に大規模に整備され、唐門や

能舞台を備えた御殿造りの壮麗な建物となりました。しかし、元禄16年(1703)の地震により倒壊・

炎上したことが、発掘調査でも確認されています。その後、規模を縮小して再建されますが、

幕末に至って幕府老中や将軍家の上洛が再開されると拡張され、本丸御殿に代わる将軍家宿所と

しても用いられました。

明治に入り廃城となった後、同34年(1901)に御用邸が建て替えられましたが、大正1 2年

(1923)の関東大震災でほぼ全壊しました。そして、その後、鰯和4年(1929)に小田原第二尋常

小学校(後の城内小学校)が建設されました。平成4年(1992)に小学校統合に伴い城外へ移転

しましたが、残った旧講堂は歴史見聞館として使われています。」

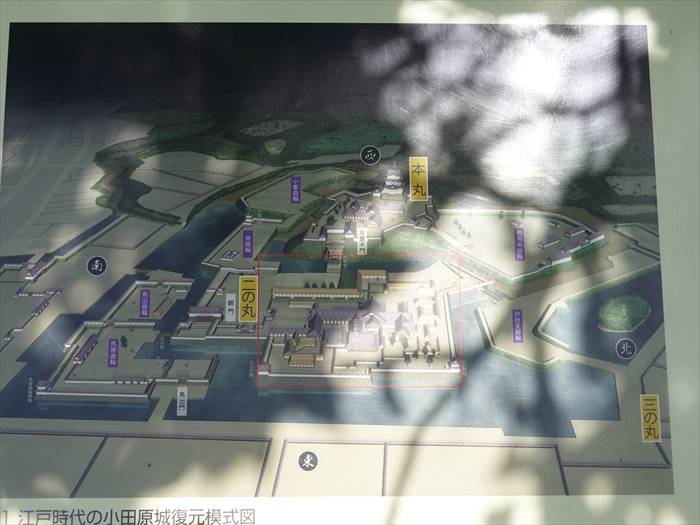

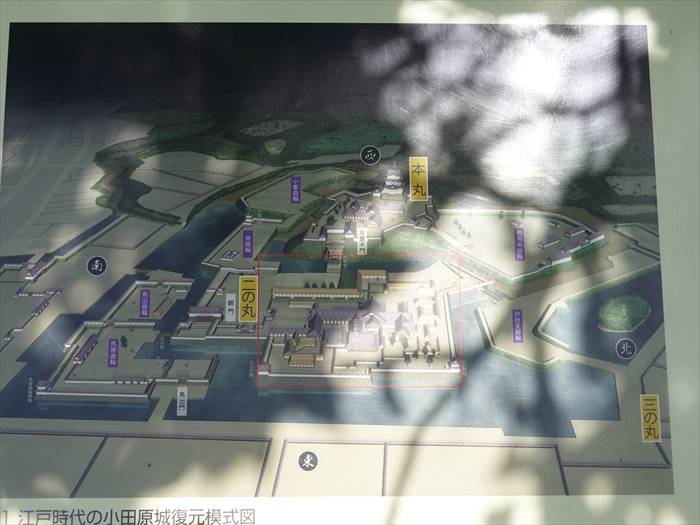

江戸時代の小田原城復元模式図から「二の丸」はここ □ 。

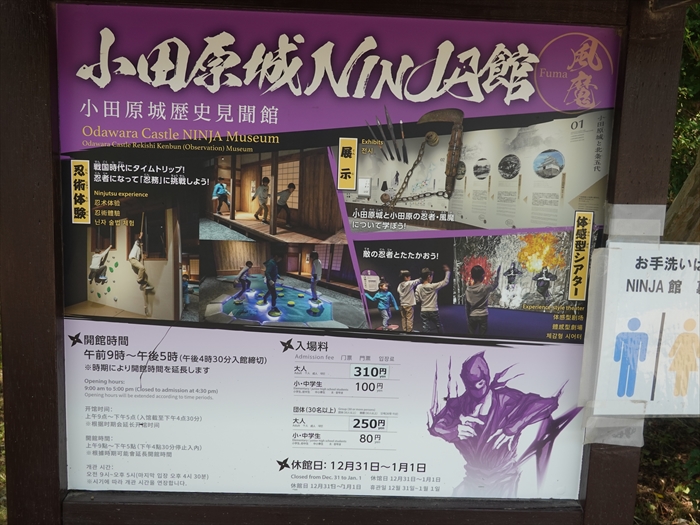

その先にあったのが「 歴史見聞館・小田原城NINJA館 」。

城内小学校の建物 はかつて 講堂・体育館だったらしい1棟だけが現在残っており 、

この小田原城歴史見聞館という名前で忍者の体験館(?)的に使われているのだと。

「風魔NINJYA」顔出しパネル。

「 小田原城NINJYA館 」👈️リンク 案内板。

能舞台を備えた御殿造りの壮麗な建物となりました。しかし、元禄16年(1703)の地震により倒壊・

炎上したことが、発掘調査でも確認されています。その後、規模を縮小して再建されますが、

幕末に至って幕府老中や将軍家の上洛が再開されると拡張され、本丸御殿に代わる将軍家宿所と

しても用いられました。

明治に入り廃城となった後、同34年(1901)に御用邸が建て替えられましたが、大正1 2年

(1923)の関東大震災でほぼ全壊しました。そして、その後、鰯和4年(1929)に小田原第二尋常

小学校(後の城内小学校)が建設されました。平成4年(1992)に小学校統合に伴い城外へ移転

しましたが、残った旧講堂は歴史見聞館として使われています。」

江戸時代の小田原城復元模式図から「二の丸」はここ □ 。

その先にあったのが「 歴史見聞館・小田原城NINJA館 」。

城内小学校の建物 はかつて 講堂・体育館だったらしい1棟だけが現在残っており 、

この小田原城歴史見聞館という名前で忍者の体験館(?)的に使われているのだと。

「風魔NINJYA」顔出しパネル。

「 小田原城NINJYA館 」👈️リンク 案内板。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

-

鵠沼探訪:相模準四国八十八箇所はじまりの… 2025.11.26 コメント(1)

-

鵠沼探訪:相模準四国八十八箇所はじまりの… 2025.11.25 コメント(1)

-

龍の口竹灯籠へ-2 2025.11.24

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.