PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

奥津渓の清流と紅葉

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

【公園掃除の在り方 … Gママさん

Gママさん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

【公園掃除の在り方 …

Gママさん

Gママさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: JINさんの農園

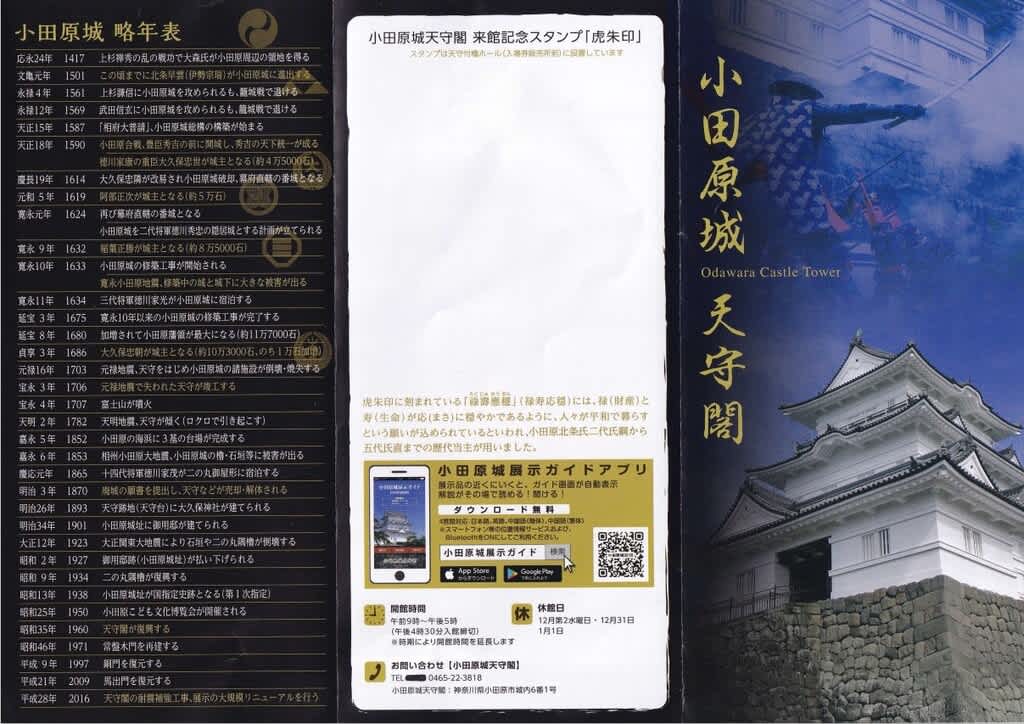

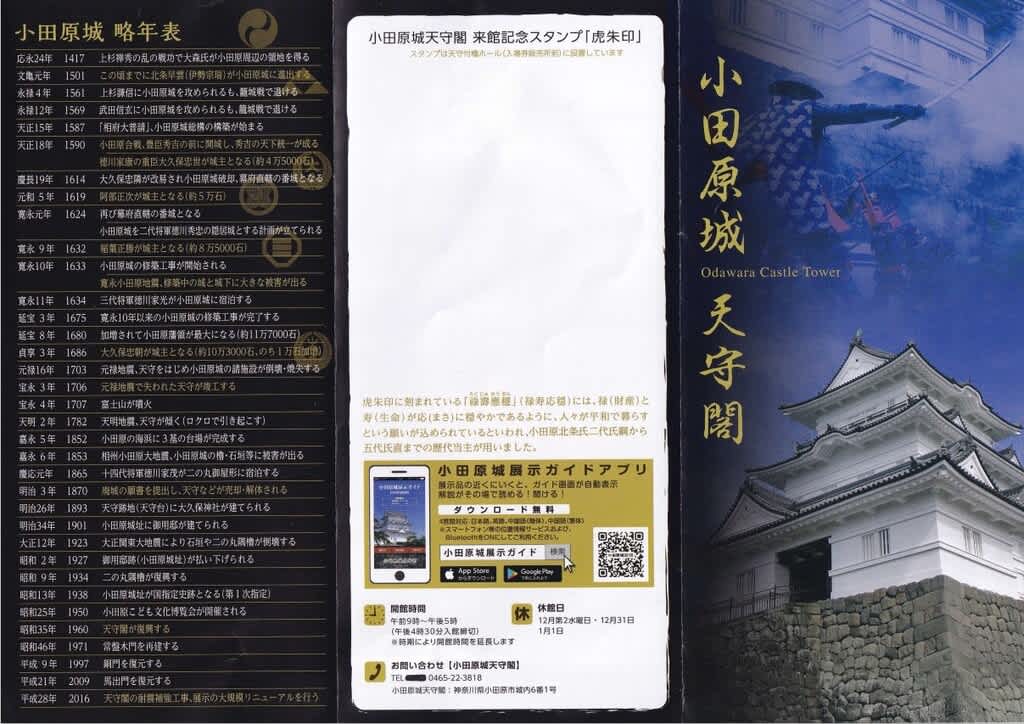

「小田原城 天守閣」

入口でチケットを購入 。

。

館内案内 。

1階の展示室入口では「 箱根寄木細工 」が迎えてくれた。

下記の動画はとても詳しく勉強になりました。1時間超える大作です。

1階はまず、「 江戸時代の小田原城 」についての展示。

中央に 小田原城天守

「 小田原城天守

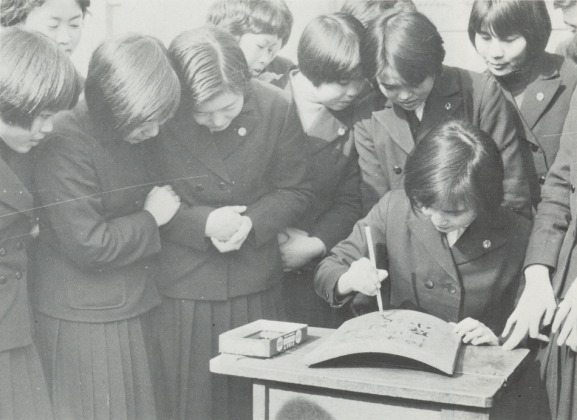

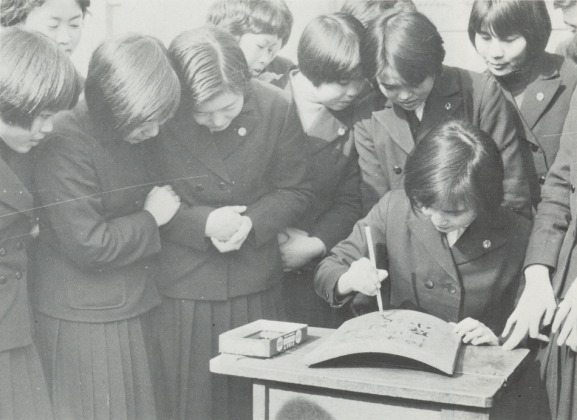

「 天守閣復興瓦ー枚運動

小田原城天守閣復興へ動き出したのは、終戦後まもなくのことです。市制施行10周年にあたる

1950年、長い間崩壊したままになっていた天守台の復興に向け、市内の町内会が、

「天守閣石一積運動」を始めました。この活動による24万円の募金も活用し1953年12月に

天守台の石垣が復興しました。

一方、小田原商工会議所は1956年10月に「小田原城天守閣復興促進会」を設立し、天守閣復興に

関わる募金活動を開始しました。翌年には市も本格的に天守閣復興に取り組み、その年の10月

には天守閣復興資金のための起債の許可が自治庁からおり、さらに県からの補助金も

認められました。

小田原城天守閣復興促進会では1957年5月から募金活動を行い、1959年に市が

金額は2千万円以上に上りました。

これと並行して進められたのが「天守閣復興瓦一枚運動」です。1959年12月から、市役所商工

観光課、城址公園本丸広場で受付が開始され、その後、小田原駅前広場、各支所、星崎記念館、

銀座通りなどにも窓口が開設されました。金額にして約240万円、瓦の枚数2万1,366枚が

寄せられました。今も天守閣に葺かれた瓦の約3分の1には、この運動に参加された人々の名前が

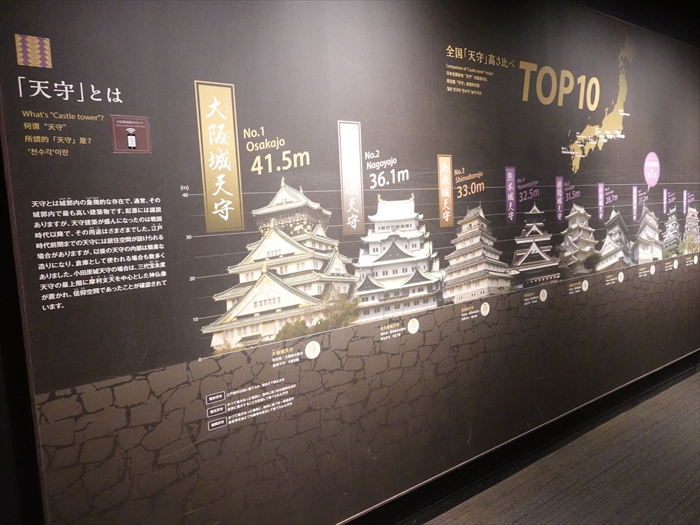

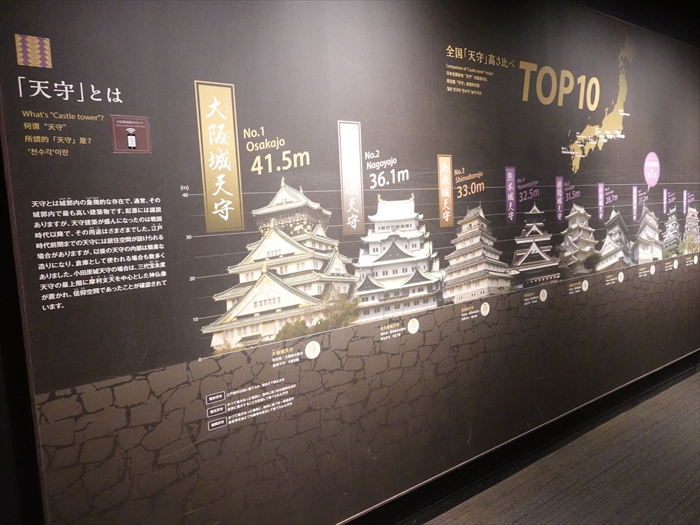

「 全国「天守」高さ比べTOP10

「天守」とは

天守とは城郭内の象徴的な存在で、通常、その城郭内で最も高い建築物です。

起源には諸説ありますが、天守建築が盛んになったのは戦国時代以降で、その用途はさまざま

でした。江戸時代前期までの天守には居住空間が設けられる場合がありますが、以後の天守の

内部は簡素な造りになり、倉庫として使われる場合も数多くありました。

小田原城天守の場合は、三代宝永度天守の最上階に摩利支天(まりしてん)を中心とした神仏像が

置かれ、信仰空間であったことが確認されています。」

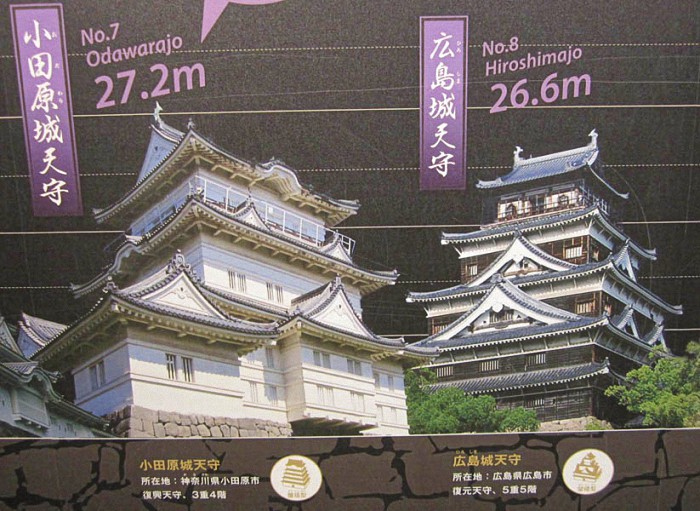

「 全国「天守」高さ比べ TOP10

現存天守

江戸時代以前に建てられ、現在まで残る天守

復元天守

かつて城があった場所に、資料に基づき外観等をほぼ忠実に復元する事を目指している。

復興天守

建物が存在した事実はあるものの、資料に乏しく忠実な復元ができないため、推定による

再建を行ったもの。

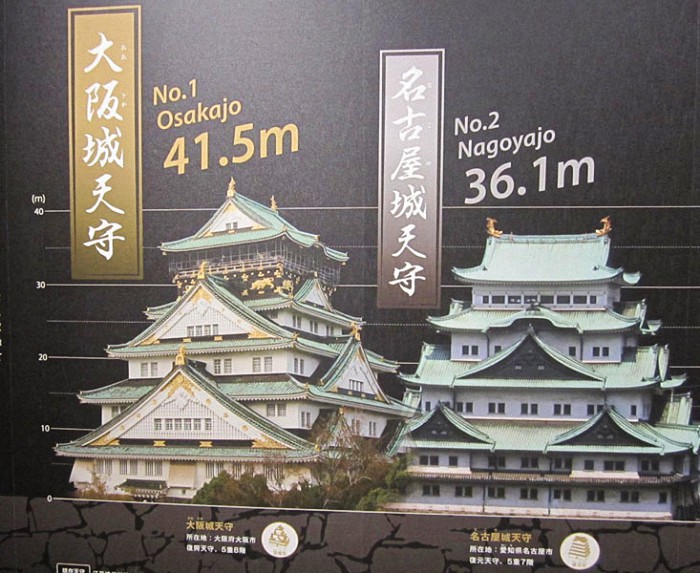

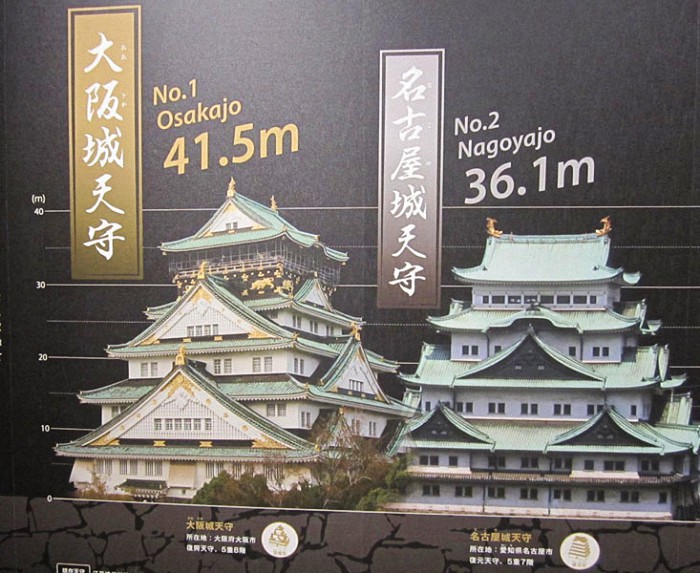

NO.1~NO.4

●NO.1 大阪城天守・・・・41.5m(望楼型) 所在地/大阪府大阪市 復興天守/5重8階

●NO.2 名古屋城天守・・・36.1m(層塔型) 所在地/愛知県名古屋市 復元天守/5重7階

●NO.3 島原城天守・・・・33.0m(層塔型) 所在地/長崎県島原市 復興天守/5重5階

●NO.4 熊本城天守・・・・32.5m(望楼型) 所在地/熊本県熊本市 復元天守/3重6階

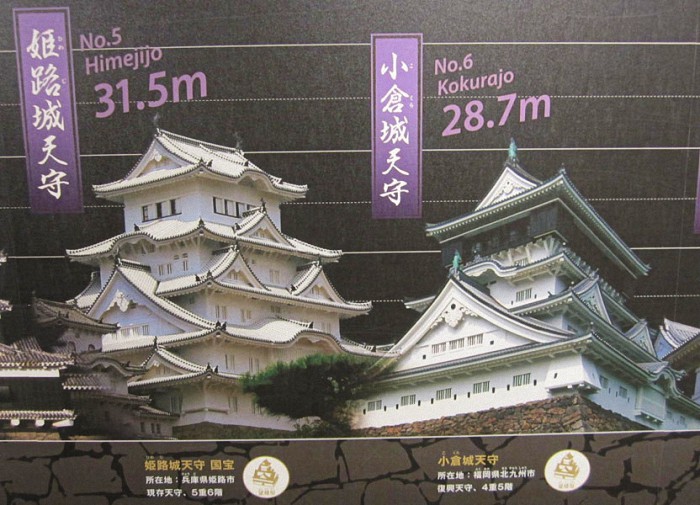

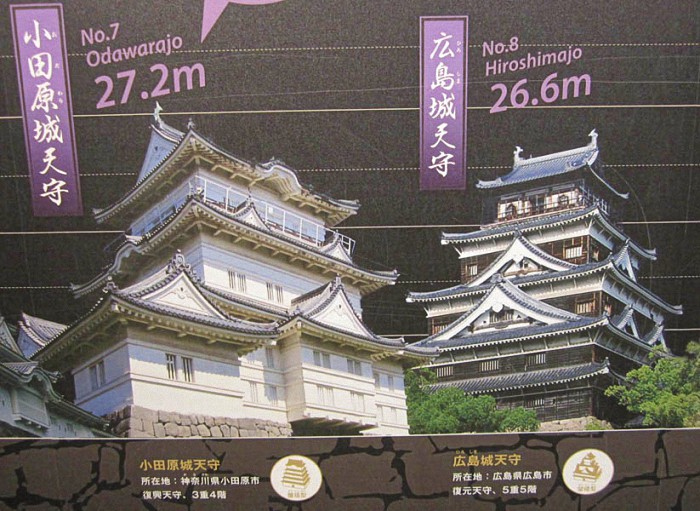

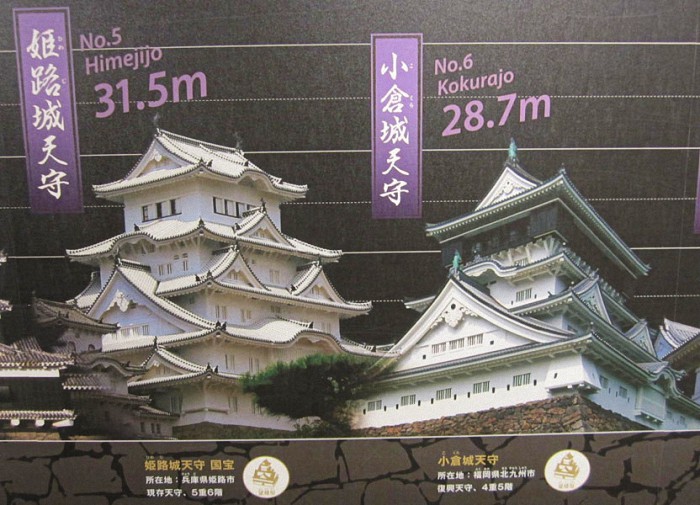

NO.5~NO.10。

●NO.5 姫路城天守・国宝・・31.5m(望楼型) 所在地/兵庫県姫路市 現存天守/5重6階

●NO.6 小倉城天守・・・・・28.7m(望楼型) 所在地/福岡県北九州市 復興天守/4重5階

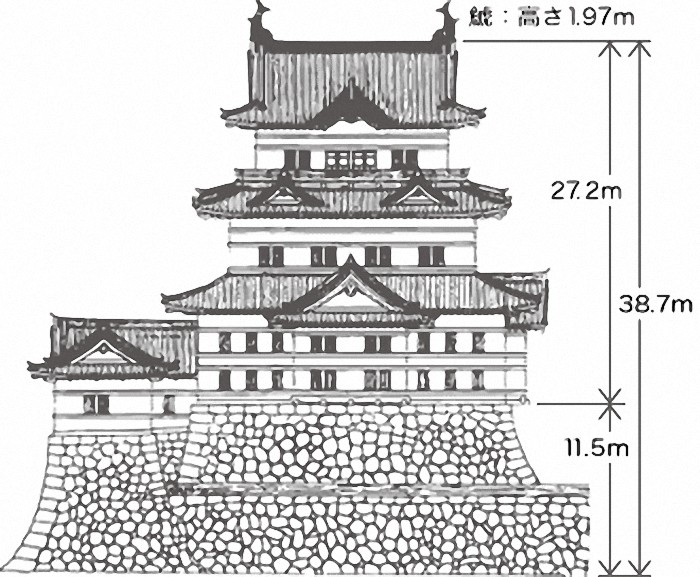

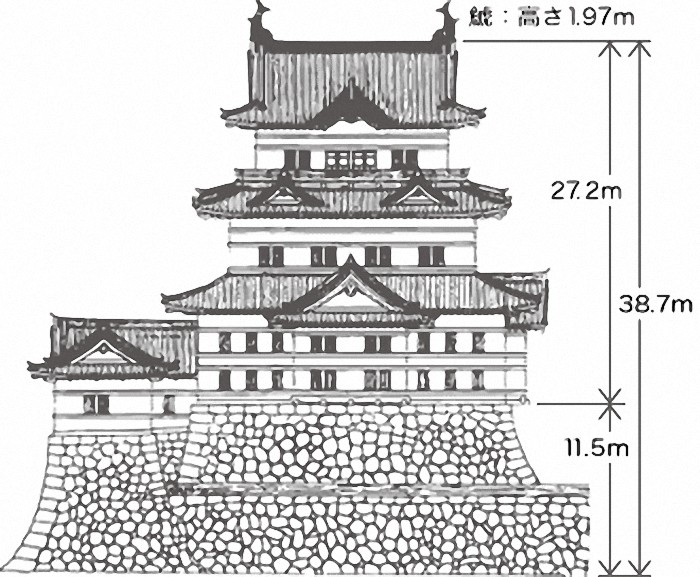

●NO.7 小田原城天守・・・27.2m(層塔型) 所在地/神奈川県小田原市 復興天守/3重4階

●NO.8 広島城天守・・・・26.6m(望楼型) 所在地/広島県広島市 復元天守/5重5階

「 小田原城 👈️リンク

江戸時代に造られた雛型や引き図(宝永年間の再建の際に作られた模型や設計図)を基に

昭和35年に江戸時代の姿として外観復元され、内部は歴史資料の展示施設となっています。

復興に当たっては、「瓦一枚運動」が展開され、多くの市民からの寄付が寄せられました。

3重4階の天守櫓に付櫓、渡櫓を付した複合式天守閣 で、地上38.7m、鉄筋コンクリート造、

延床面積1822m2となっています。なお、 最上階の高欄付き廻縁は復興に際して新たに

付けられたもの です。

内部には、甲冑・刀剣・絵図・古文書など、小田原の歴史を伝える資料や、武家文化にかかわる

資料などが展示されています。標高約60メートルの最上階からは相模湾が一望でき、良く晴れた

日には房総半島まで見ることができます。

小田原市では平成18 年に天守閣の高さを基準とした高度規制を行い、天守閣の高さを超える

建物の建築を制限し、長い時間をかけて育まれてきた歴史景観を次代に受け継いでいくことと

しています。」

天守閣の「 付櫓 」、「 渡櫓 」。

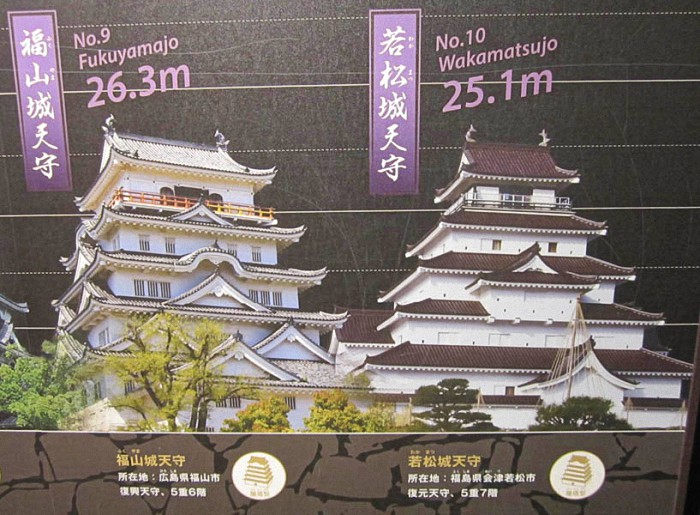

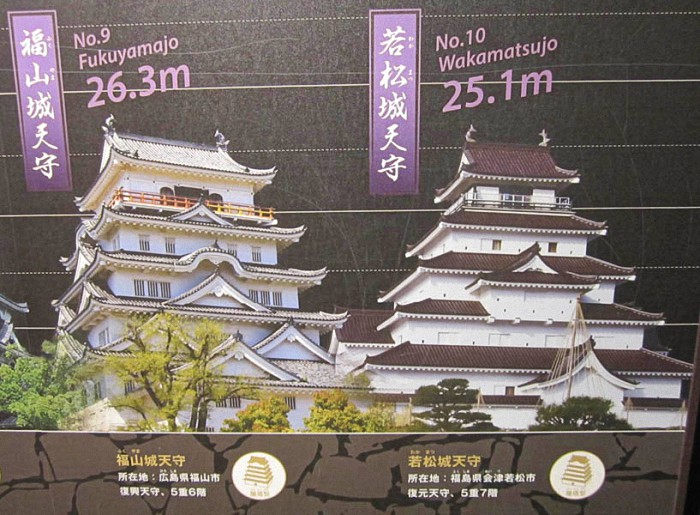

●NO.9 福山城天守・・・・・26.3m(層塔型) 所在地/広島県福山市 復興天守/5重6階

●NO.10 若松城天守・・・・・25.1m(層塔型) 所在地/福島県会津若松市 復元天守/5重7階

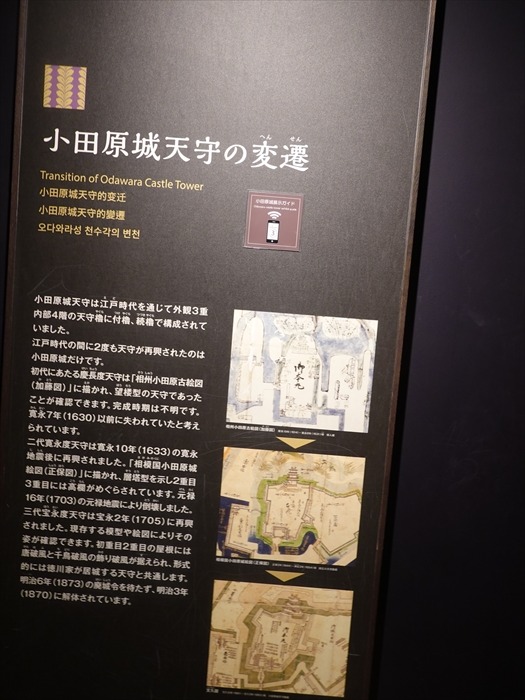

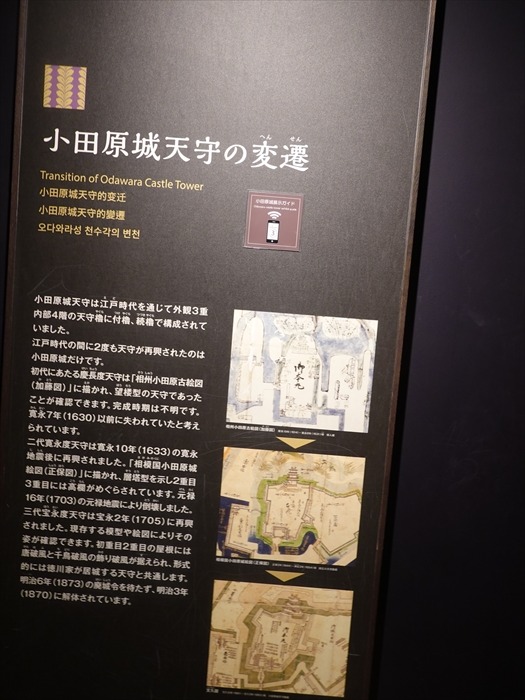

「 小田原城天守の変遷

小田原城天守は江戸時代を通じて外観3重内部4階の天守櫓に付櫓、続櫓で構成されていました。

江戸時代後期に制作されたという天守閣の模型 。

小田原城には3基の天守模型が残っていると。それを元に、復元されていると。

廻り込んで。

廻り込んで。

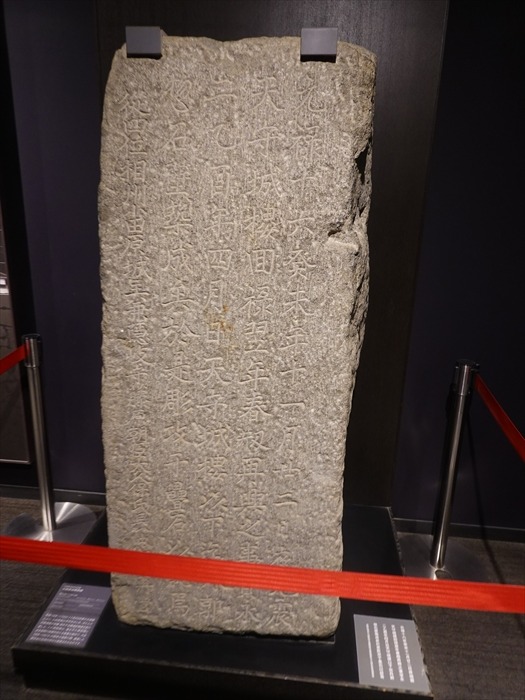

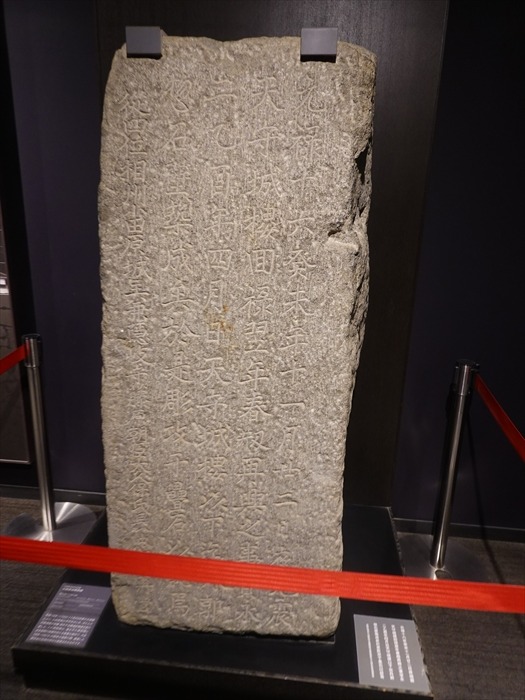

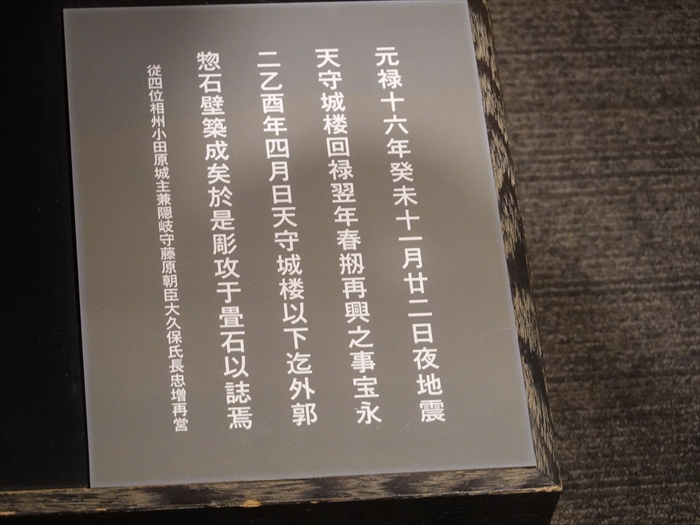

宝永2年の「 小田原城再興碑 」。

最後に「 小田原城主兼隠岐守藤原朝臣大久保氏長忠増 」と大久保忠増の名が刻まれていた。

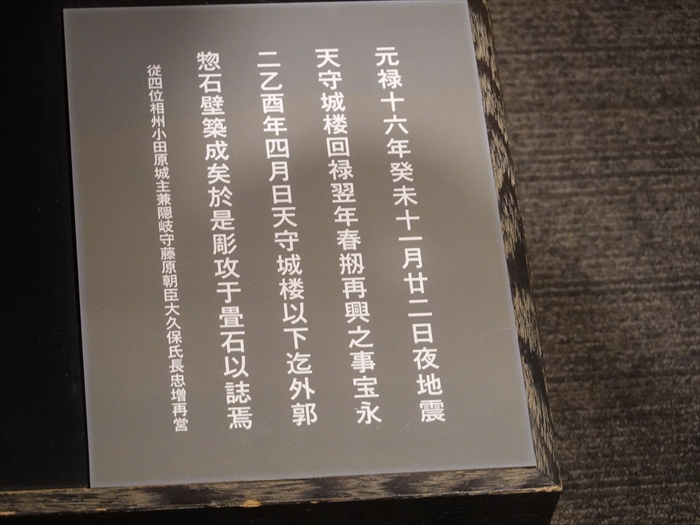

「 銘文 印刻

元禄十六年癸未十一月廿二日夜地震 天守城楼回禄翌年春剏再興之事宝永

二乙酉年四月日天守白楼以下迄外郭 惣石壁築成矣於是彫攻于畳石以誌焉

従四位相州小田原城主兼隠岐守藤原朝臣大久保氏長忠増再営」と。

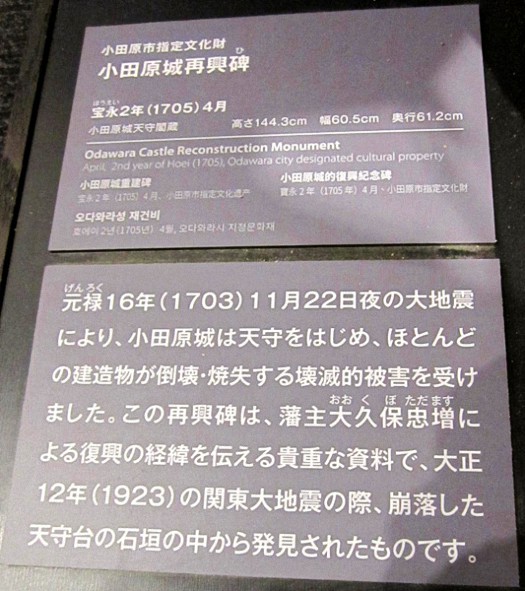

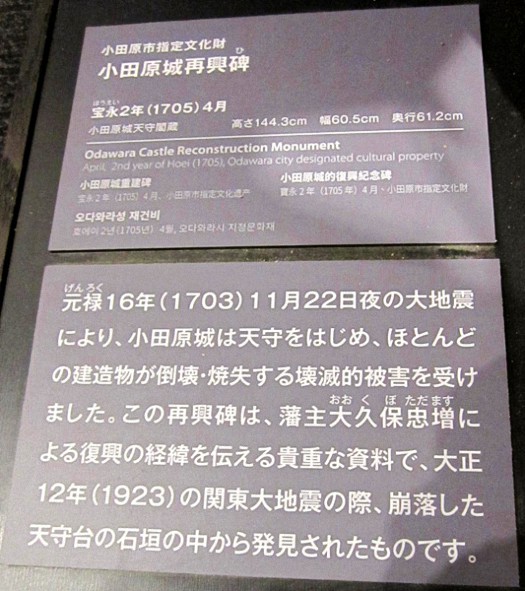

「 小田原城再興碑 小田原市指定文化財

宝永2年(1705)4月 小田原城天守閣蔵 高さ144.3cm 幅60.5cm 奥行61.2cm

元禄16年(1703)11月22日夜の大地震により、小田原城は天守をはじめ、ほとんどの建造物が

崩壊・焼失する壊滅的被害を受けました。

この再興碑は、藩主大久保忠増による復興の経緯を伝える貴重な資料で、大正12年(1923)の

関東大地震の際、崩落した天守台の石垣の中から発見されたものです。」

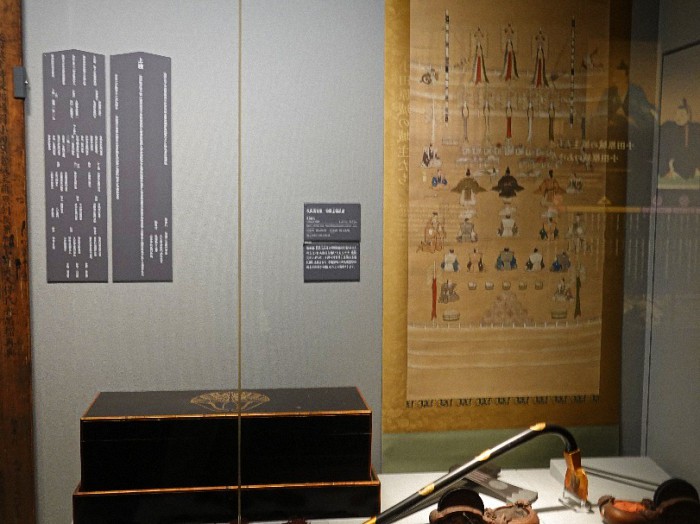

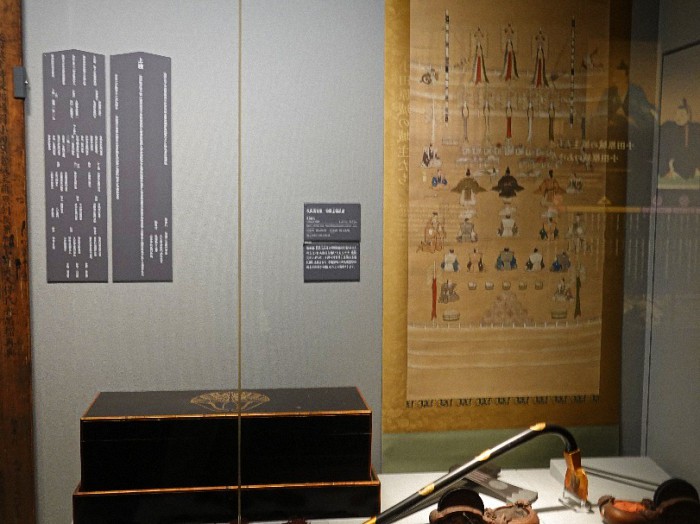

「 上棟式用大工道具 江戸時代 小田原城天守閣蔵 」

上棟式に用いられた儀式用大工道具で、矢内高光の作と伝えられています。

手斧(ちょうな)や墨壺(すみつぼ) 。

「 小田原城再興天守棟札(宝永二年) 」。

高さ 164.4㎝

幅 40.5㎝

厚さ 2.5㎝

元禄16年(1703)の元禄大地震による小田原城倒壊後、宝永2年(1705)に小田原城主で

幕府老中の大久保忠増が再興した天守の棟礼である。宝永2年12月に上棟したことが分かる。

本棟札は、小田原有信会の瀬戸秀兄により昭和10年(1935)に小峯の大久保神社本殿から

発見されたもので、小田原城再興碑とともに小田原城の歴史を示す貴重な資料である。

なお、再興碑と棟札では、小田原城主大久保忠増の受領名が異なっているが、これは再興碑制作

時点では「隠岐守(おきのかみ)」であったものが、宝永2年9月から「加賀守(かがのかみ)」

となった為である。

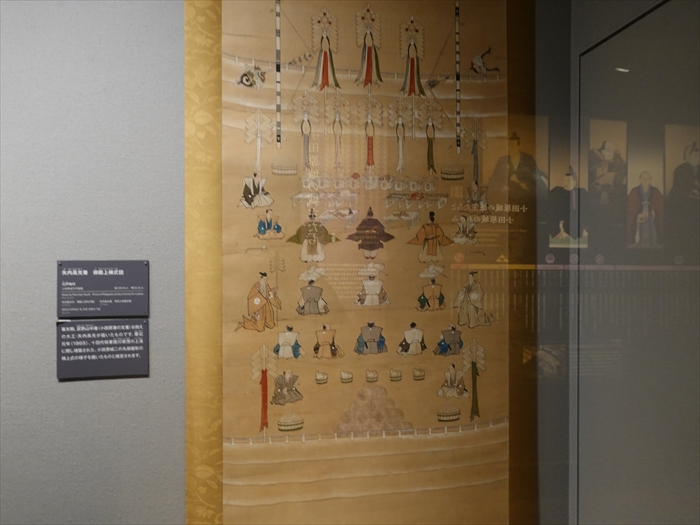

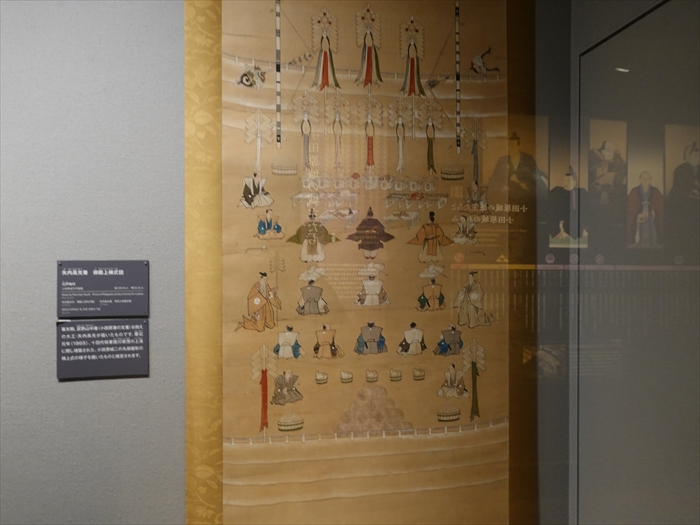

「御殿上棟式図」にこの大工道具が描かれていることから、両者の関連性がうかがえます。

加賀守 大久保忠増の名がある。9月に大久保忠増の受領地が変わっています。

1865年御殿(二の丸御屋形)の棟上式の様子であると。

さらに1階展示室を進む。

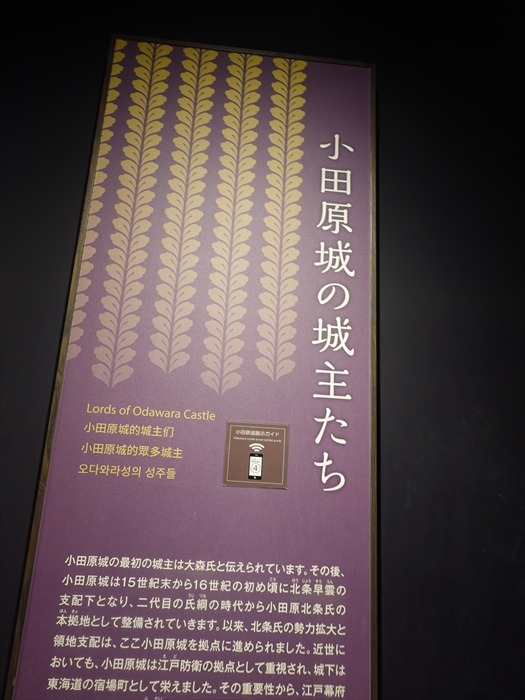

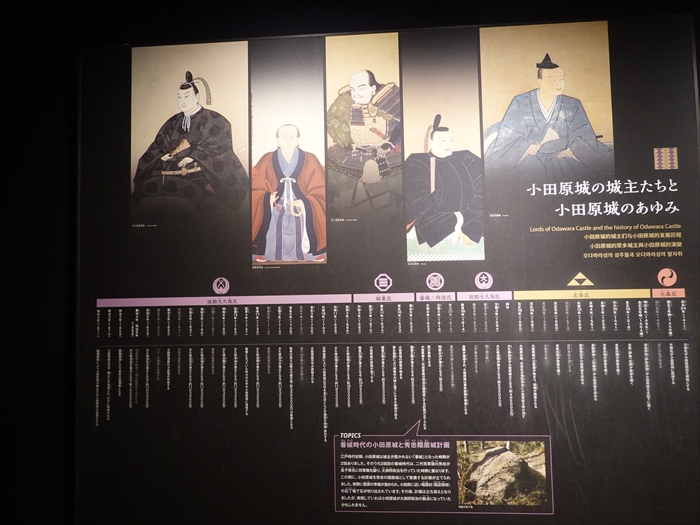

「 小田原の城主たち

江戸時代の小田原城は、徳川家譜代大名である大久保家・阿部家・稲葉家などが城主を

努めました。途中、徳川二代将軍秀忠が小田原城に隠居する計画も浮上するなど、

小田原城は江戸の西を守る要の城として重要視されました。

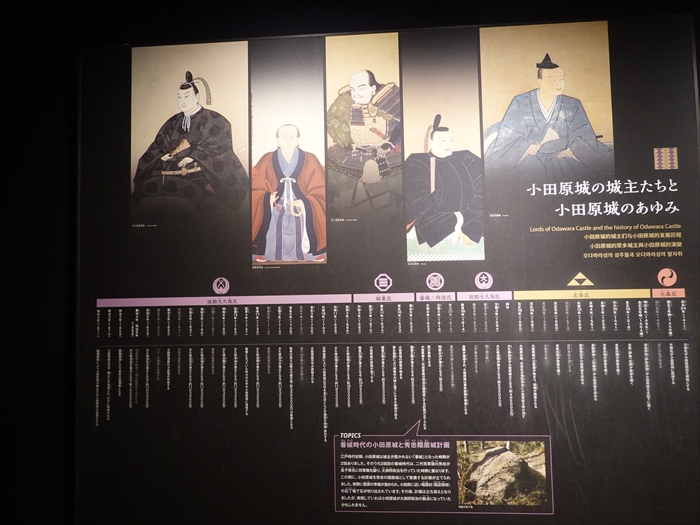

「 小田原城の城主たちと小田原城のあゆみ 」。

近づいて。

大久保忠世の息子・忠隣が政争に敗れて改易になると、小田原城は一時的に廃城となり、

1632年に稲葉正勝が城主となって城は大改修が施され、近世城郭へと生まれ変わりました。

1685年に稲葉氏が越後国高田へと転封になると、翌年、下総国佐倉から大久保忠朝

(忠隣の孫)が入り、以後は大久保氏が10代に亘って小田原藩主を務め、明治を迎えます。

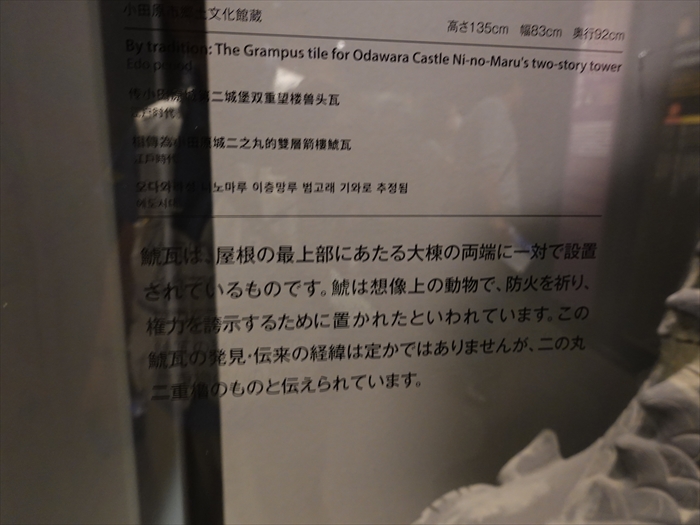

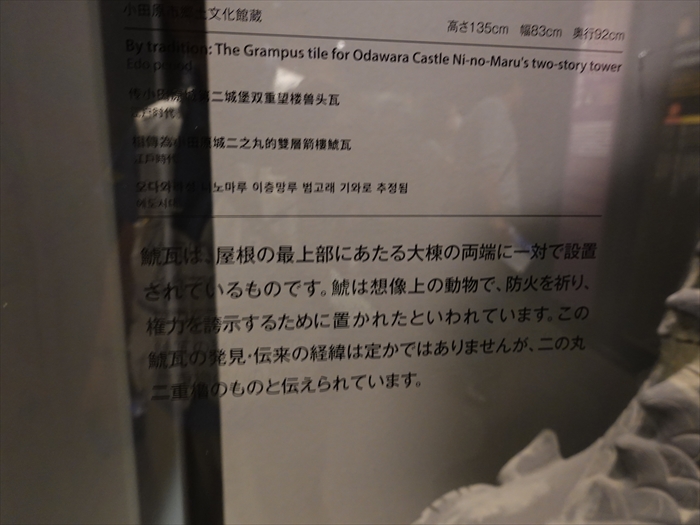

「 伝小田原城二の丸二重櫓鯱瓦 」

「伝小田原城二の丸二重櫓鯱瓦

江戸時代 小田原市郷土文化館蔵 高さ135cm 幅83cm 奥行92cm

鯱瓦は、屋根の最上部にあたる大棟の両端に一対で設置されているものです。

鯱は想像上の動物で、防火を祈り、権力を誇示するために置かれたといわれています。

この鯱瓦の発見・伝来の経緯が定かではありませんが、二の丸二重櫓のものと伝えられています。

「 大久保氏と小田原城

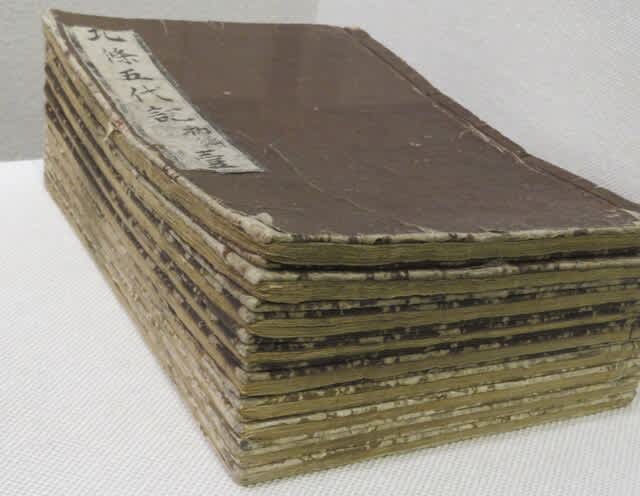

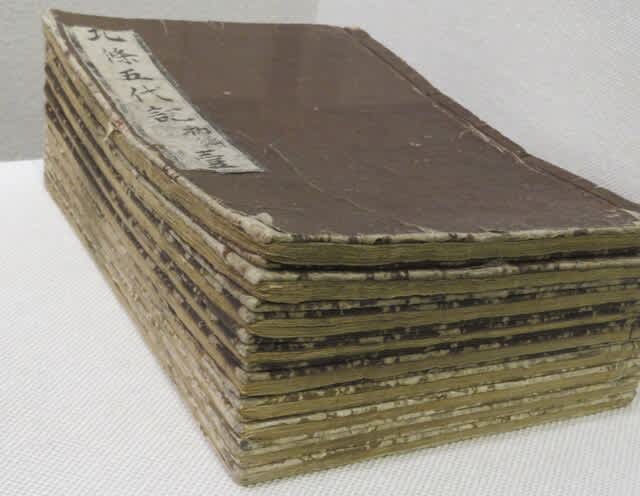

「 大久保彦左衛門と「三河物語」

大久保彦左衛門は実名を」

後世、将軍への諫言も辞さない「天下の御意見番」の異名を持つ伝説的な人物として語られます。

彦左衛門の代表的な著作が「三河物語」の執筆です。その中で彦左衛門は、徳川家の家訓とその

中における大久保氏の功績、後世への教訓をつづっています。当時、忠隣の改易で大久保氏の

立場はよくありませんでしたが、彦左衛門は「三河物語」を通して、徳川家へ変わらぬ忠義を

尽くすよう一族と子孫に訴えたのでした。」

「 稲葉氏と小田原城

二宮尊徳(金治郎)は天明7年(1787)、栢山村(小田原市栢山)生まれです。荒廃した一家を

若くして立て直し、文政元年(1818)には藩主大久保忠真から表彰されています。」

文政4年(1821)、忠真は大久保家の分家がある下野国桜町領(真岡市)を荒廃から立て直すため、

尊徳ら表彰者に復興案の作成を命じました。この時に優秀な案を示した尊徳は藩に登用され、

桜町領の復興を任せられます。「報徳仕法」と呼ばれる尊徳の手腕は成功をおさめ、名○に

広がっていきました。」

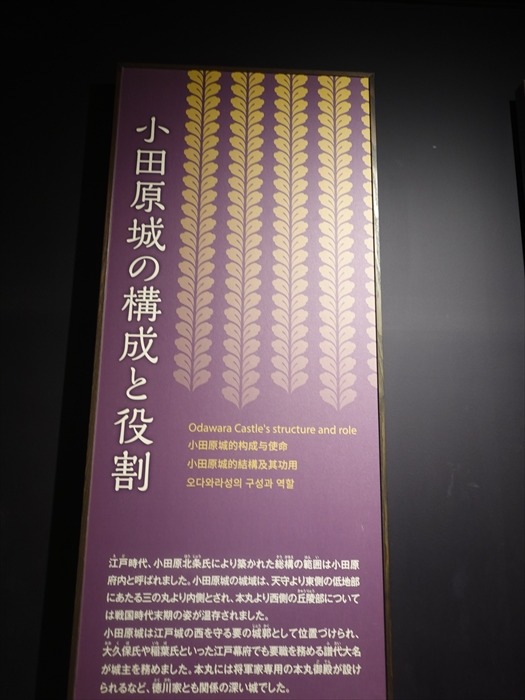

「 小田原城の構成と役割

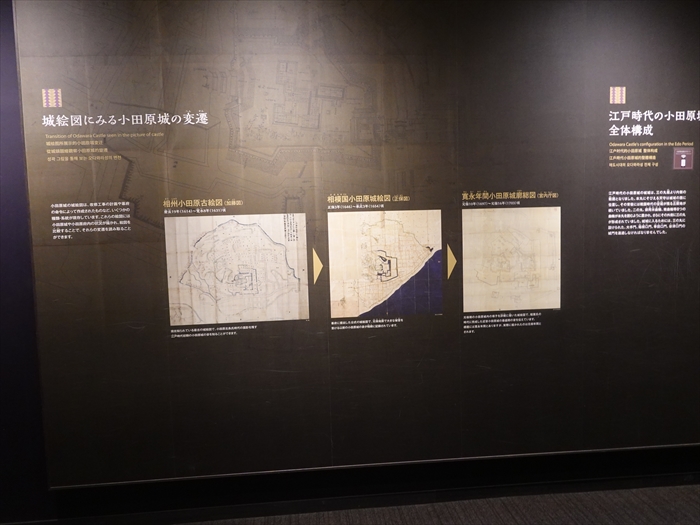

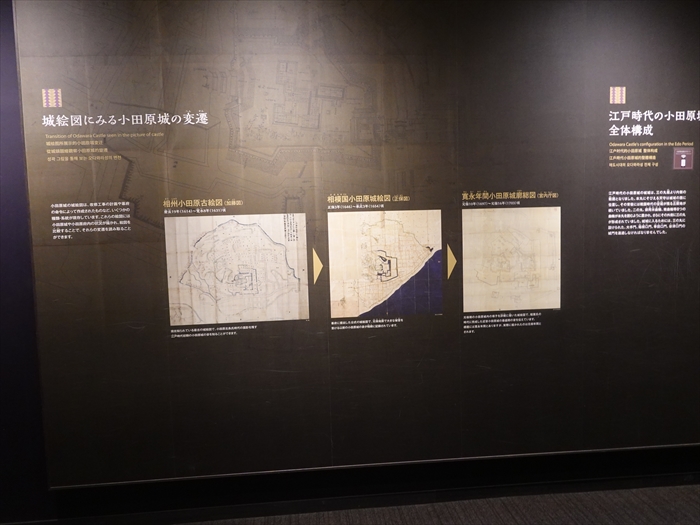

「 城絵図にみる小田原城の変遷

「相 州小田原古絵図(加藤図)

慶長19年(1614) ~寛永8年(1631)頃 」

「 相模国小田原城絵図(正保図)

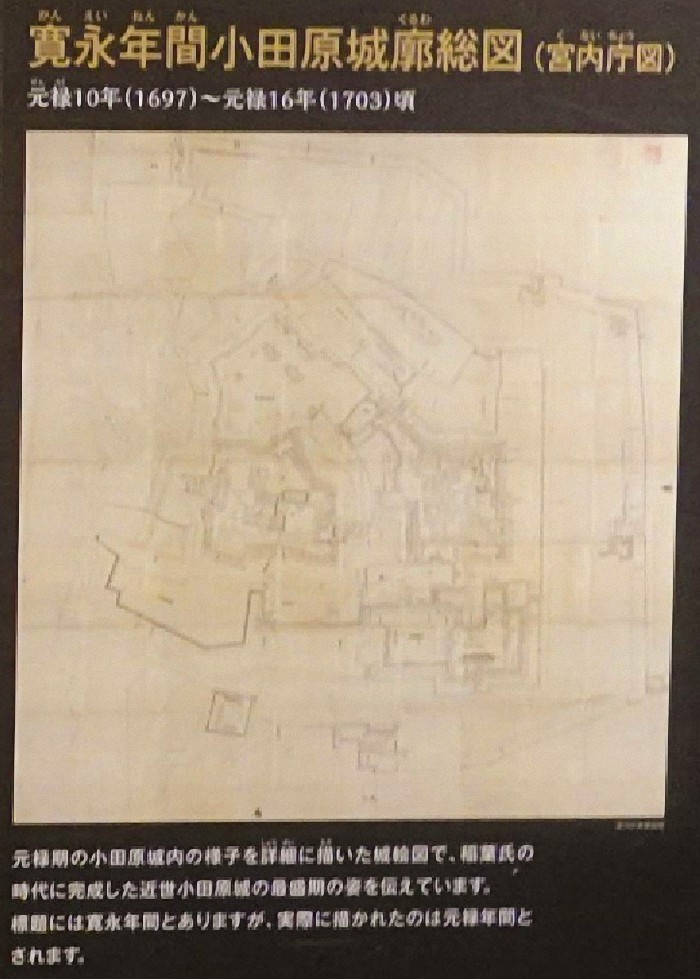

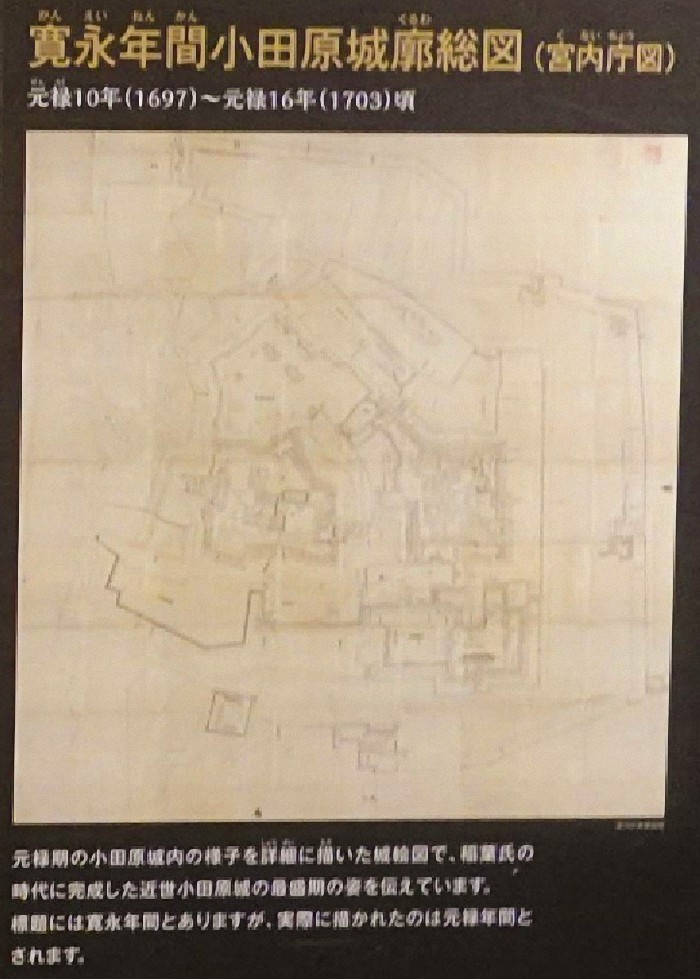

「 寛永年間小田原城廓総図(宮内庁図)

元禄10年(1697 ) ~元禄16年(1703 )頃 」

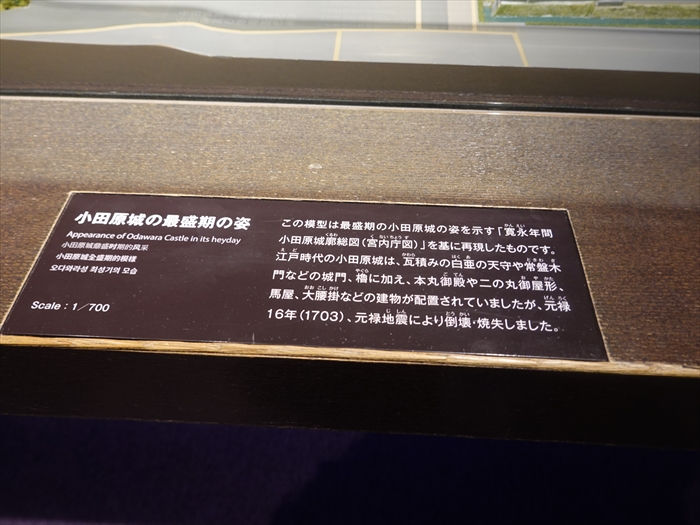

小田原城の最盛期の姿

近づいて。

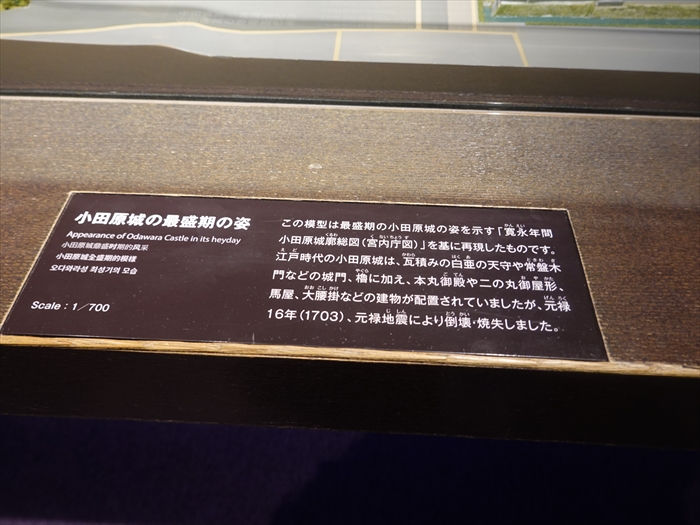

「小田原城の最盛期の姿

この模型は最盛期の小田原城を示す「寛永年間小田原城廊(くるわ)総図(宮内庁図)」を基に再現し

たものです。

江戸時代の小田原城は、瓦積みの白亜の天守や常磐木門などの城門、櫓に加え、本丸御殿や二の丸

御屋形、馬屋、大腰掛などの建物が配置されていましたが、元禄16年(1703)、元禄地震により

倒壊・焼失しました。」

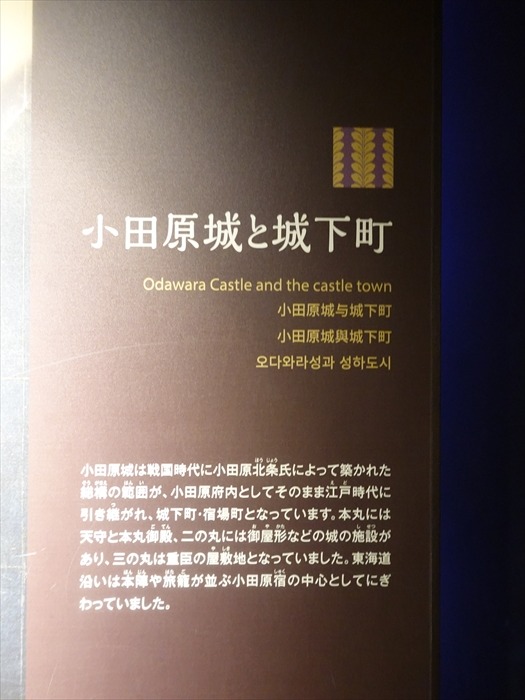

「 小田原城と城下町 」。

「 小田原城と城下町

小田原宿。 本陣が4つもある巨大な宿 。

「 小田原合戦のきっかけ 名胡桃城事件

天正17年(1589)、 沼田城 👈️リンク(沼田市)の帰属をめぐって豊臣秀吉による裁定がくだされ、

三分の二が小田原北条氏、三分の一が真田氏の領国になりました。この時期、秀吉は戦国大名

同士の私戦を禁じ、自らが国境を定める「惣無事」を進めていました。

「 真田と北条の激戦地

沼田城と名胡桃城 」👈️リンク

「北条五代記」。

石垣山から発掘された瓦。

石垣山城の古図。

1720年に小田原藩主 大久保忠方の命により作成されたもの と。

・・・もどる・・・

・・・つづく・・・

。

館内案内 。

1階の展示室入口では「 箱根寄木細工 」が迎えてくれた。

下記の動画はとても詳しく勉強になりました。1時間超える大作です。

小田原城 ~天守台はなぜ二段?~

」👈️リンク

1階はまず、「 江戸時代の小田原城 」についての展示。

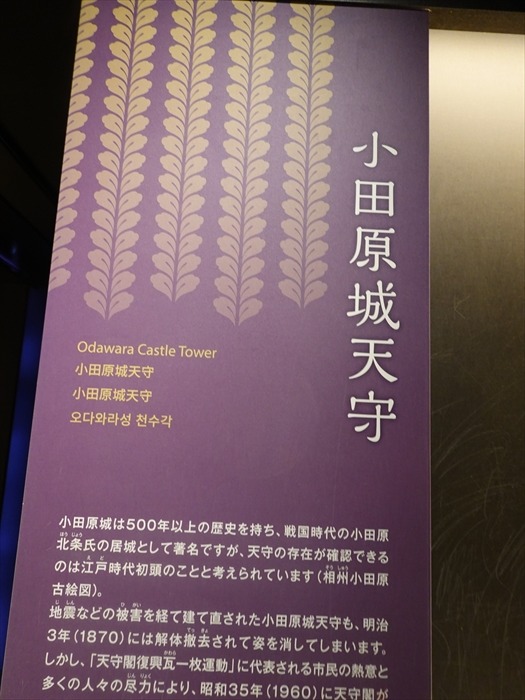

中央に 小田原城天守

「 小田原城天守

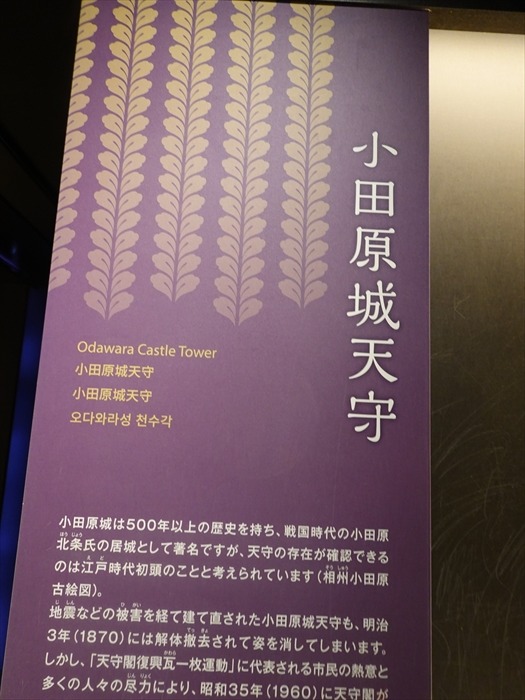

小田原城は500年以上の歴史を持ち、戦国時代の小田原北条氏の居城として著名ですが、

天守の存在が確認できるのは江戸時代初頭のことと考えられています(相州小田原古絵図)。

天守の存在が確認できるのは江戸時代初頭のことと考えられています(相州小田原古絵図)。

地震などの被害を経て建て直された小田原城天守も、明治3年(1870)には解体撤去されて

姿を消してしまいます。

姿を消してしまいます。

しかし、「 天守閣復興瓦ー枚運動

」に代表される市民の熱意と多くの人々の尽力により、

昭和35年(1960)に天守閣が再建されました」。

昭和35年(1960)に天守閣が再建されました」。

「 天守閣復興瓦ー枚運動

小田原城天守閣復興へ動き出したのは、終戦後まもなくのことです。市制施行10周年にあたる

1950年、長い間崩壊したままになっていた天守台の復興に向け、市内の町内会が、

「天守閣石一積運動」を始めました。この活動による24万円の募金も活用し1953年12月に

天守台の石垣が復興しました。

一方、小田原商工会議所は1956年10月に「小田原城天守閣復興促進会」を設立し、天守閣復興に

関わる募金活動を開始しました。翌年には市も本格的に天守閣復興に取り組み、その年の10月

には天守閣復興資金のための起債の許可が自治庁からおり、さらに県からの補助金も

認められました。

小田原城天守閣復興促進会では1957年5月から募金活動を行い、1959年に市が

金額は2千万円以上に上りました。

これと並行して進められたのが「天守閣復興瓦一枚運動」です。1959年12月から、市役所商工

観光課、城址公園本丸広場で受付が開始され、その後、小田原駅前広場、各支所、星崎記念館、

銀座通りなどにも窓口が開設されました。金額にして約240万円、瓦の枚数2万1,366枚が

寄せられました。今も天守閣に葺かれた瓦の約3分の1には、この運動に参加された人々の名前が

「 全国「天守」高さ比べTOP10

「天守」とは

天守とは城郭内の象徴的な存在で、通常、その城郭内で最も高い建築物です。

起源には諸説ありますが、天守建築が盛んになったのは戦国時代以降で、その用途はさまざま

でした。江戸時代前期までの天守には居住空間が設けられる場合がありますが、以後の天守の

内部は簡素な造りになり、倉庫として使われる場合も数多くありました。

小田原城天守の場合は、三代宝永度天守の最上階に摩利支天(まりしてん)を中心とした神仏像が

置かれ、信仰空間であったことが確認されています。」

「 全国「天守」高さ比べ TOP10

現存天守

江戸時代以前に建てられ、現在まで残る天守

復元天守

かつて城があった場所に、資料に基づき外観等をほぼ忠実に復元する事を目指している。

復興天守

建物が存在した事実はあるものの、資料に乏しく忠実な復元ができないため、推定による

再建を行ったもの。

NO.1~NO.4

●NO.1 大阪城天守・・・・41.5m(望楼型) 所在地/大阪府大阪市 復興天守/5重8階

●NO.2 名古屋城天守・・・36.1m(層塔型) 所在地/愛知県名古屋市 復元天守/5重7階

●NO.3 島原城天守・・・・33.0m(層塔型) 所在地/長崎県島原市 復興天守/5重5階

●NO.4 熊本城天守・・・・32.5m(望楼型) 所在地/熊本県熊本市 復元天守/3重6階

NO.5~NO.10。

●NO.5 姫路城天守・国宝・・31.5m(望楼型) 所在地/兵庫県姫路市 現存天守/5重6階

●NO.6 小倉城天守・・・・・28.7m(望楼型) 所在地/福岡県北九州市 復興天守/4重5階

●NO.7 小田原城天守・・・27.2m(層塔型) 所在地/神奈川県小田原市 復興天守/3重4階

●NO.8 広島城天守・・・・26.6m(望楼型) 所在地/広島県広島市 復元天守/5重5階

「 小田原城 👈️リンク

江戸時代に造られた雛型や引き図(宝永年間の再建の際に作られた模型や設計図)を基に

昭和35年に江戸時代の姿として外観復元され、内部は歴史資料の展示施設となっています。

復興に当たっては、「瓦一枚運動」が展開され、多くの市民からの寄付が寄せられました。

3重4階の天守櫓に付櫓、渡櫓を付した複合式天守閣 で、地上38.7m、鉄筋コンクリート造、

延床面積1822m2となっています。なお、 最上階の高欄付き廻縁は復興に際して新たに

付けられたもの です。

内部には、甲冑・刀剣・絵図・古文書など、小田原の歴史を伝える資料や、武家文化にかかわる

資料などが展示されています。標高約60メートルの最上階からは相模湾が一望でき、良く晴れた

日には房総半島まで見ることができます。

小田原市では平成18 年に天守閣の高さを基準とした高度規制を行い、天守閣の高さを超える

建物の建築を制限し、長い時間をかけて育まれてきた歴史景観を次代に受け継いでいくことと

しています。」

天守閣の「 付櫓 」、「 渡櫓 」。

●NO.9 福山城天守・・・・・26.3m(層塔型) 所在地/広島県福山市 復興天守/5重6階

●NO.10 若松城天守・・・・・25.1m(層塔型) 所在地/福島県会津若松市 復元天守/5重7階

「 小田原城天守の変遷

小田原城天守は江戸時代を通じて外観3重内部4階の天守櫓に付櫓、続櫓で構成されていました。

江戸時代の間に2度も天守が再興されたのは小田原城だけです。

初代にあたる慶長度天守は「相州小田原古絵図(加藤図)」に描かれ、望楼型の天守であったことが

確認できます。完成時期は不明です。寛永7年(1630)以前に失われていたと考えられています。

確認できます。完成時期は不明です。寛永7年(1630)以前に失われていたと考えられています。

ニ代寬永度天守は寬永10年(1633)の寬永地震後に再興されました。「相模国小田原城絵図

(正保図)」に描かれ、層塔型を示し2重目3重目には高欄がめぐらされています。元禄16年(1703)の

元禄地震により倒壊しました。

(正保図)」に描かれ、層塔型を示し2重目3重目には高欄がめぐらされています。元禄16年(1703)の

元禄地震により倒壊しました。

三代宝永度天守は宝永2年(1705)に再興されました。現存する模型や絵図によりその姿がが確認

できます。初重目2重目の屋根には唐破風と千鳥破風の飾り破風が据えられ、形式的には徳川家が

居住する天守と共通します。

明治6年(1873)の廃城令を待たず、明治3年(1870)解体されています。」

できます。初重目2重目の屋根には唐破風と千鳥破風の飾り破風が据えられ、形式的には徳川家が

居住する天守と共通します。

明治6年(1873)の廃城令を待たず、明治3年(1870)解体されています。」

江戸時代後期に制作されたという天守閣の模型 。

小田原城には3基の天守模型が残っていると。それを元に、復元されていると。

廻り込んで。

廻り込んで。

宝永2年の「 小田原城再興碑 」。

最後に「 小田原城主兼隠岐守藤原朝臣大久保氏長忠増 」と大久保忠増の名が刻まれていた。

「 銘文 印刻

元禄十六年癸未十一月廿二日夜地震 天守城楼回禄翌年春剏再興之事宝永

二乙酉年四月日天守白楼以下迄外郭 惣石壁築成矣於是彫攻于畳石以誌焉

従四位相州小田原城主兼隠岐守藤原朝臣大久保氏長忠増再営」と。

「 小田原城再興碑 小田原市指定文化財

宝永2年(1705)4月 小田原城天守閣蔵 高さ144.3cm 幅60.5cm 奥行61.2cm

元禄16年(1703)11月22日夜の大地震により、小田原城は天守をはじめ、ほとんどの建造物が

崩壊・焼失する壊滅的被害を受けました。

この再興碑は、藩主大久保忠増による復興の経緯を伝える貴重な資料で、大正12年(1923)の

関東大地震の際、崩落した天守台の石垣の中から発見されたものです。」

「 上棟式用大工道具 江戸時代 小田原城天守閣蔵 」

上棟式に用いられた儀式用大工道具で、矢内高光の作と伝えられています。

手斧(ちょうな)や墨壺(すみつぼ) 。

「 小田原城再興天守棟札(宝永二年) 」。

高さ 164.4㎝

幅 40.5㎝

厚さ 2.5㎝

元禄16年(1703)の元禄大地震による小田原城倒壊後、宝永2年(1705)に小田原城主で

幕府老中の大久保忠増が再興した天守の棟礼である。宝永2年12月に上棟したことが分かる。

本棟札は、小田原有信会の瀬戸秀兄により昭和10年(1935)に小峯の大久保神社本殿から

発見されたもので、小田原城再興碑とともに小田原城の歴史を示す貴重な資料である。

なお、再興碑と棟札では、小田原城主大久保忠増の受領名が異なっているが、これは再興碑制作

時点では「隠岐守(おきのかみ)」であったものが、宝永2年9月から「加賀守(かがのかみ)」

となった為である。

「御殿上棟式図」にこの大工道具が描かれていることから、両者の関連性がうかがえます。

加賀守 大久保忠増の名がある。9月に大久保忠増の受領地が変わっています。

1865年御殿(二の丸御屋形)の棟上式の様子であると。

さらに1階展示室を進む。

「 小田原の城主たち

江戸時代の小田原城は、徳川家譜代大名である大久保家・阿部家・稲葉家などが城主を

努めました。途中、徳川二代将軍秀忠が小田原城に隠居する計画も浮上するなど、

小田原城は江戸の西を守る要の城として重要視されました。

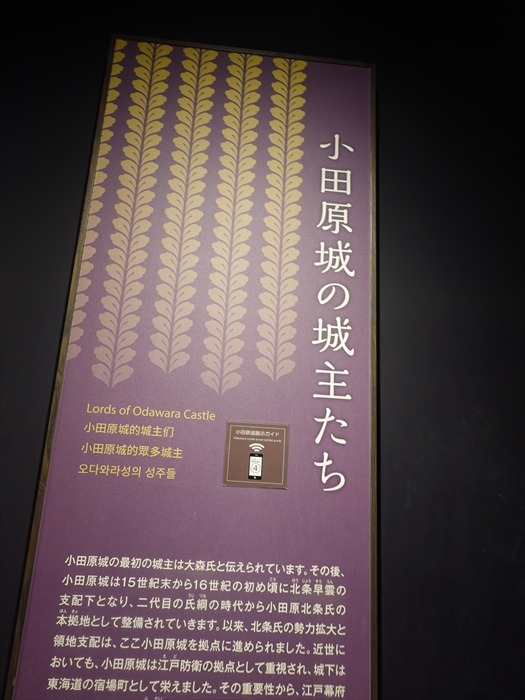

小田原城の最初の城主は大森氏と伝えられています。その後、小田原城は15世紀末から16世紀の

初め頃に北条早雲の支配下となり、ニ代目の氏綱の時代から小田原北条氏の本拠地として整備

されていきます。以来、北条氏の勢力拡大と領地支配は、ここ小田原城を拠点に進められました。

近世においても、小田原城は江戸防衛の拠点として重視され、城下は東海道の宿場町として

栄えました。その重要性から、江戸幕府・・・・」

初め頃に北条早雲の支配下となり、ニ代目の氏綱の時代から小田原北条氏の本拠地として整備

されていきます。以来、北条氏の勢力拡大と領地支配は、ここ小田原城を拠点に進められました。

近世においても、小田原城は江戸防衛の拠点として重視され、城下は東海道の宿場町として

栄えました。その重要性から、江戸幕府・・・・」

「 小田原城の城主たちと小田原城のあゆみ 」。

近づいて。

大久保忠世の息子・忠隣が政争に敗れて改易になると、小田原城は一時的に廃城となり、

1632年に稲葉正勝が城主となって城は大改修が施され、近世城郭へと生まれ変わりました。

1685年に稲葉氏が越後国高田へと転封になると、翌年、下総国佐倉から大久保忠朝

(忠隣の孫)が入り、以後は大久保氏が10代に亘って小田原藩主を務め、明治を迎えます。

「 伝小田原城二の丸二重櫓鯱瓦 」

「伝小田原城二の丸二重櫓鯱瓦

江戸時代 小田原市郷土文化館蔵 高さ135cm 幅83cm 奥行92cm

鯱瓦は、屋根の最上部にあたる大棟の両端に一対で設置されているものです。

鯱は想像上の動物で、防火を祈り、権力を誇示するために置かれたといわれています。

この鯱瓦の発見・伝来の経緯が定かではありませんが、二の丸二重櫓のものと伝えられています。

「 大久保氏と小田原城

三代将軍徳川家光は江戸の守りを固めるため、関東の境界線上にある関所や山間地の整備を進め

要所に譜代大名を配置しました。南関東の入ロには家光の弟忠長が藩主の駿府藩(静岡市)が

配置されていましたが、忠長の改易により消滅してしまいます。駿府藩に替わって南関東の

守りを任されたのは、家光の側近である稲葉正勝の入封によって復活した小田原藩でした。

要所に譜代大名を配置しました。南関東の入ロには家光の弟忠長が藩主の駿府藩(静岡市)が

配置されていましたが、忠長の改易により消滅してしまいます。駿府藩に替わって南関東の

守りを任されたのは、家光の側近である稲葉正勝の入封によって復活した小田原藩でした。

小田原城は改めて南関東の要塞として位置づけられ、稲葉氏のもとで城郭と城下町の整備が

進められていくことになります。」「 大久保彦左衛門と「三河物語」

大久保彦左衛門は実名を」

後世、将軍への諫言も辞さない「天下の御意見番」の異名を持つ伝説的な人物として語られます。

彦左衛門の代表的な著作が「三河物語」の執筆です。その中で彦左衛門は、徳川家の家訓とその

中における大久保氏の功績、後世への教訓をつづっています。当時、忠隣の改易で大久保氏の

立場はよくありませんでしたが、彦左衛門は「三河物語」を通して、徳川家へ変わらぬ忠義を

尽くすよう一族と子孫に訴えたのでした。」

「 稲葉氏と小田原城

三代将軍徳川家光は江戸の守りを固めるため、関東の境界線上にある関所や山間地の整備を進め、

要所に譜代大名を配置しました、南関東の入口には家光の弟忠長が薄主の駿府藩(静岡市)が配置

されていましたが、忠長の改易により消滅してしまいます。駿府藩に替わって南関東の守りを

任されたのは、家光の側近である稲葉正勝の入封によって復活した小田原藩でした。小田原城は

されていましたが、忠長の改易により消滅してしまいます。駿府藩に替わって南関東の守りを

任されたのは、家光の側近である稲葉正勝の入封によって復活した小田原藩でした。小田原城は

改めて南関東の要塞として位置づけられ、稲葉氏のもとで城郭と城下町の整備が進められていく

ことになります。」

「 徳川家光の乳母・春日局

ことになります。」

「 徳川家光の乳母・春日局

稲葉正勝の母は徳川家光の乳母として知られる春日局です。春日局は将軍となった家光を引き続き

補佐し、正勝も小姓時代からの側近として家光を支えました。正勝は早世したため、息子の正則が

補佐し、正勝も小姓時代からの側近として家光を支えました。正勝は早世したため、息子の正則が

元服前に家督を継ぐこととなります。春日局は若き当主である正則をよく助け、稲葉氏と有力大名

との婚姻を実現させるなど、寛永20年(1643 )に亡くなるまでその政務を支え続けました。

春日局の死後、正則は小田原城に近い紹太寺(現在は小田原市入生田へ移転)に供養塔を建て、

その菩提を弔いました。」

「 大久保氏再入部と小田原城

「 二宮尊徳の活躍

春日局の死後、正則は小田原城に近い紹太寺(現在は小田原市入生田へ移転)に供養塔を建て、

その菩提を弔いました。」

「 大久保氏再入部と小田原城

貞享2年(

1685)、稲葉正通が越後国高田(上越市)に天風となり、大久保忠朝が小田原に

入封しました。71年ぶりの小田原復帰となった大久保市でしたが、そこに待ち受けていたのは、

元禄16年(1703)の大地震、宝永4年(1707)の富士山噴火とその火山灰が堆積した酒匂川の頻繁な

洪水といった、大規模な自然災害でした。特に洪水被害は長期化し、被災地は復興が完了するまで

幕府の直轄地となります。歴代の藩主たちは、これら一連の災害を契機とする財政難に悩まされ

続けました。」

入封しました。71年ぶりの小田原復帰となった大久保市でしたが、そこに待ち受けていたのは、

元禄16年(1703)の大地震、宝永4年(1707)の富士山噴火とその火山灰が堆積した酒匂川の頻繁な

洪水といった、大規模な自然災害でした。特に洪水被害は長期化し、被災地は復興が完了するまで

幕府の直轄地となります。歴代の藩主たちは、これら一連の災害を契機とする財政難に悩まされ

続けました。」

二宮尊徳(金治郎)は天明7年(1787)、栢山村(小田原市栢山)生まれです。荒廃した一家を

若くして立て直し、文政元年(1818)には藩主大久保忠真から表彰されています。」

文政4年(1821)、忠真は大久保家の分家がある下野国桜町領(真岡市)を荒廃から立て直すため、

尊徳ら表彰者に復興案の作成を命じました。この時に優秀な案を示した尊徳は藩に登用され、

桜町領の復興を任せられます。「報徳仕法」と呼ばれる尊徳の手腕は成功をおさめ、名○に

広がっていきました。」

「 小田原城の構成と役割

江戸時代、小田原北条氏により築かれた総構の範囲は小田原府内と呼ばれました.小田原城の

城郭は、天守より東側の低地部にあたる三の丸より内側とされ、本丸より西側の丘陵部に

ついては戦国時代末期の姿が温存されました。

城郭は、天守より東側の低地部にあたる三の丸より内側とされ、本丸より西側の丘陵部に

ついては戦国時代末期の姿が温存されました。

小田原城は江戸城の西を守る要の城郭として位置づけられ、大久保氏や稲葉氏といった

江戸幕府でも要職を務める譜代大名語名が城主を務めました。本丸には将車家専用の本丸御殿が

設けられるなど、徳川家とも関係の深い城でした。」

江戸幕府でも要職を務める譜代大名語名が城主を務めました。本丸には将車家専用の本丸御殿が

設けられるなど、徳川家とも関係の深い城でした。」

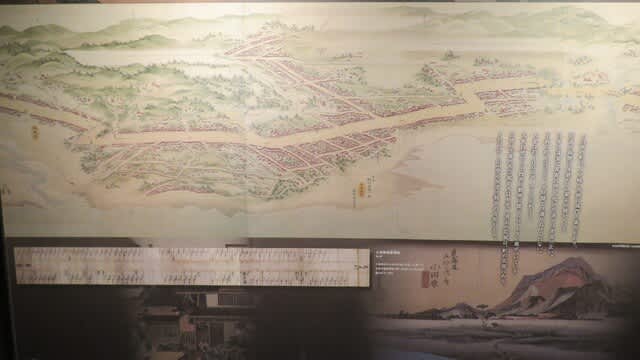

「 城絵図にみる小田原城の変遷

小田原城の城絵図は、改修工事の計画や幕府の命令によって作成されたものなど、いくつかの

種類・系統が現存しています。これらの絵図には小田原城の状況が描かれ、絵図を比較する

ことで、それらの変遷を読み取ることができます。」

ことで、それらの変遷を読み取ることができます。」

「相 州小田原古絵図(加藤図)

慶長19年(1614) ~寛永8年(1631)頃 」

現在知られている最古の城絵図で、小田原北条氏時代の面影を残す江戸時代初期の

小田原城の姿を知ることができます。

小田原城の姿を知ることができます。

「 相模国小田原城絵図(正保図)

正保3年(1646) ~ 承応

3年(1654)頃

幕府に提出した公式の城絵図で、元禄地震で大きな被害を受ける以前の小田原城の姿が

精緻に記されています。

精緻に記されています。

「 寛永年間小田原城廓総図(宮内庁図)

元禄10年(1697 ) ~元禄16年(1703 )頃 」

元禄期の小田原城内の様子を詳細に描いた城絵図で、稲葉氏の時代に完成した近世小田原城の

最盛期の姿を伝えています。

最盛期の姿を伝えています。

表題には寛永年聞とありますが、実際に描かれたのは元禄年間とされます。

小田原城の最盛期の姿

近づいて。

「小田原城の最盛期の姿

この模型は最盛期の小田原城を示す「寛永年間小田原城廊(くるわ)総図(宮内庁図)」を基に再現し

たものです。

江戸時代の小田原城は、瓦積みの白亜の天守や常磐木門などの城門、櫓に加え、本丸御殿や二の丸

御屋形、馬屋、大腰掛などの建物が配置されていましたが、元禄16年(1703)、元禄地震により

倒壊・焼失しました。」

「 小田原城と城下町 」。

「 小田原城と城下町

小田原城は戦国時代に小田原北条氏によって築かれた総構えの範囲が、小田原府内として

そのまま江戸時代に引き継がれ、城下町・宿場町となっています。本丸には天守と本丸御殿、

ニの丸には御屋形などの城の施設があり、三の丸は重臣の屋敷地となっていました。東海道

そのまま江戸時代に引き継がれ、城下町・宿場町となっています。本丸には天守と本丸御殿、

ニの丸には御屋形などの城の施設があり、三の丸は重臣の屋敷地となっていました。東海道

沿いは本陣や旅籠が並ぶ小田原宿の中心としてにぎわっていました。」

小田原宿。 本陣が4つもある巨大な宿 。

「 小田原合戦のきっかけ 名胡桃城事件

天正17年(1589)、 沼田城 👈️リンク(沼田市)の帰属をめぐって豊臣秀吉による裁定がくだされ、

三分の二が小田原北条氏、三分の一が真田氏の領国になりました。この時期、秀吉は戦国大名

同士の私戦を禁じ、自らが国境を定める「惣無事」を進めていました。

また、北条氏は秀吉への従属を表明し、その証として氏政の上洛準備を進めていました。

秀吉はこれをきっかけに北条氏討伐を決めたとされます。ただし、戦国時代、こうした境目の城を

めぐる争いは一般的であるとともに、北条方は上洛した氏政が人質として拘束されることを恐れ、

上洛に踏み切れなかったという事情もあります。また、秀吉側でも、徳川家康をはじめとする

対北条氏穏健派と石田三成ら強硬派との家臣同士の争いがありました。小田原合戦に至る過程は、

めぐる争いは一般的であるとともに、北条方は上洛した氏政が人質として拘束されることを恐れ、

上洛に踏み切れなかったという事情もあります。また、秀吉側でも、徳川家康をはじめとする

対北条氏穏健派と石田三成ら強硬派との家臣同士の争いがありました。小田原合戦に至る過程は、

こうしたさまざまな要素が重なったものといえるでしよう。」

「 真田と北条の激戦地

沼田城と名胡桃城 」👈️リンク

「北条五代記」。

石垣山から発掘された瓦。

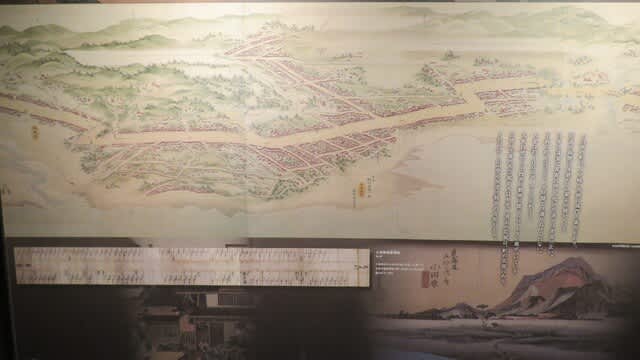

石垣山城の古図。

1720年に小田原藩主 大久保忠方の命により作成されたもの と。

・・・もどる・・・

・・・つづく・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

-

鵠沼探訪:相模準四国八十八箇所はじまりの… 2025.11.25

-

龍の口竹灯籠へ-2 2025.11.24

-

龍の口竹灯籠へ-1 2025.11.23

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.