PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

奥津渓の清流と紅葉

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

【公園掃除の在り方 … Gママさん

Gママさん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

【公園掃除の在り方 …

Gママさん

Gママさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: JINさんの農園

さらに4階から5階への階段を上る。

階段は左側通行と。

5階の「 常設展示室3 」を訪ねた。

近づいて。

廻り込んで。

小田原城天守再現コーナー

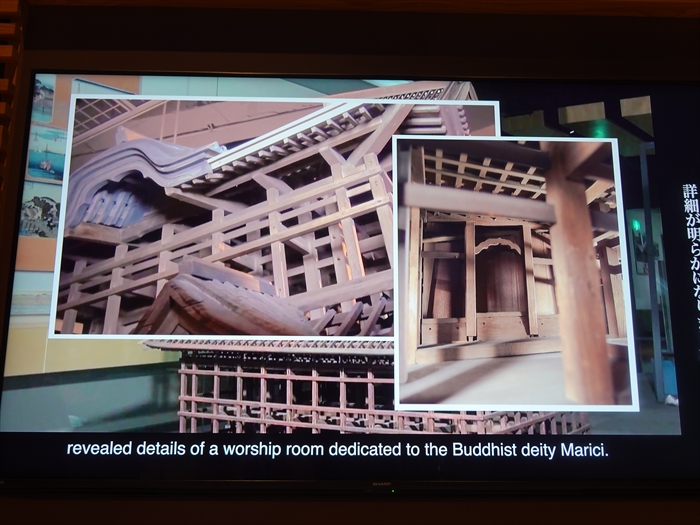

江戸時代に天守にまつられていた摩利支天像の安置空間を再現し、再現に生かされた職人の

技を映像で紹介していた。

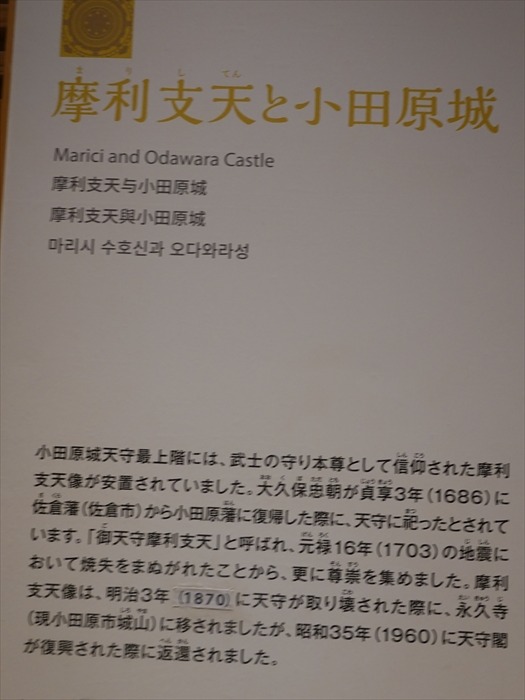

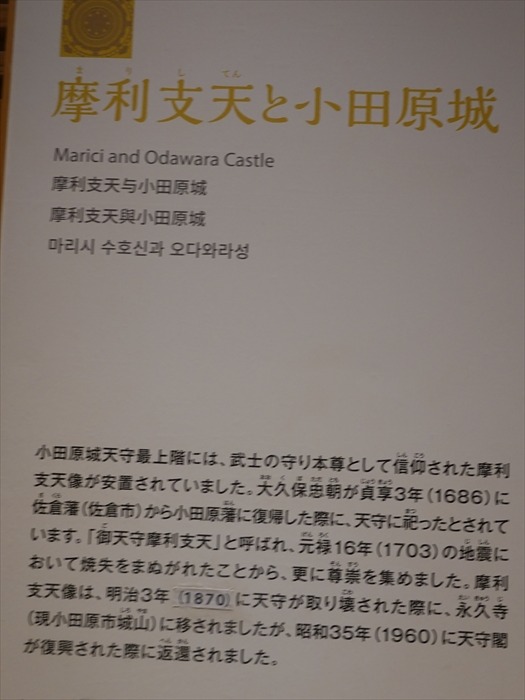

「 摩利支天と小田原城

小田原城天守模型の調査

「小田原城天守模型(東博模型)」(右)

「最上階須弥壇平面図」(上)と「最上階須弥壇立面図」(下)

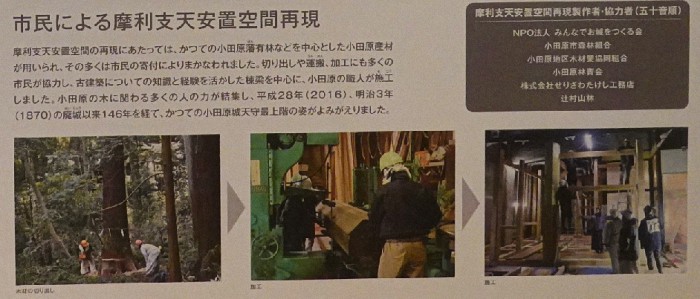

「 市民による摩利支天安置空間再現

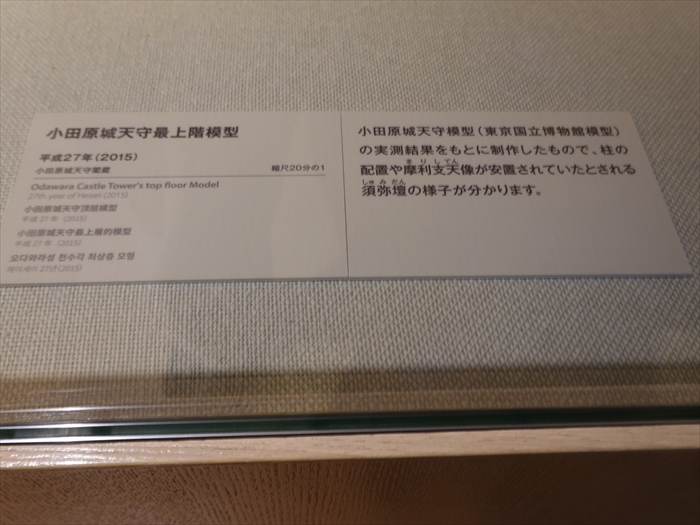

小田原城天守最上階模型 平成27年(2015) 」

「 小田原城天守最上階模型 平成27年(2015)

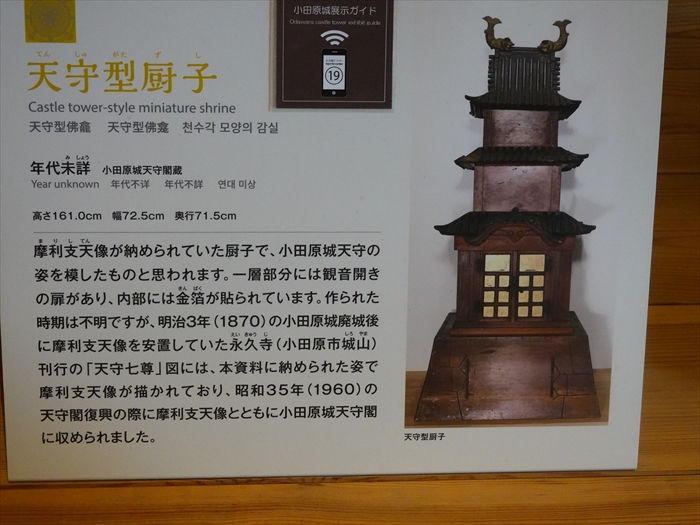

「 天守型厨子 」。

「 天守型厨子 」

「 摩利支天 」 👈️リンク 案内。

「 摩利支天と天守七尊

摩利支天は、日本では武士の間であつく信仰されてきました。

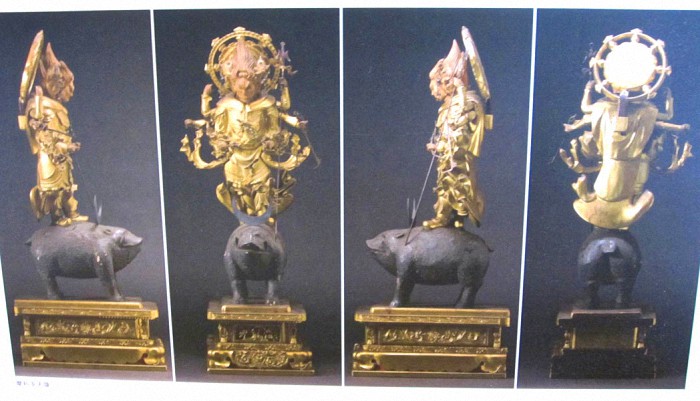

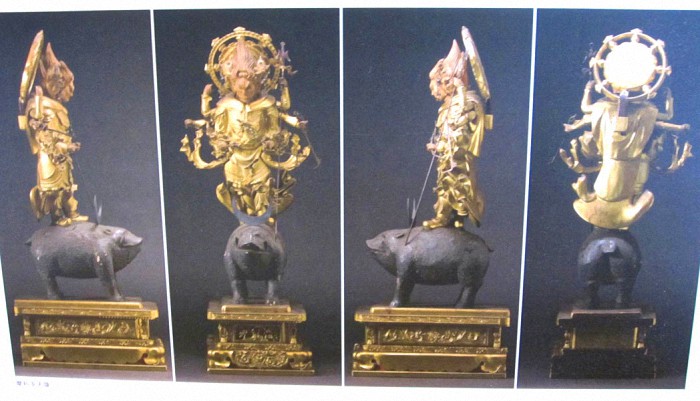

小田原城天守のものは三面六臂(さんめんろっぴ/3つの顔と6本の腕)で、イノシシに乗る姿で

また、作られた時代は分かりませんが、天守の形をした厨子に納められています。

江戸時代の天守には、摩利支天を含む、天守七尊と呼ばれる仏像が安置されていました。

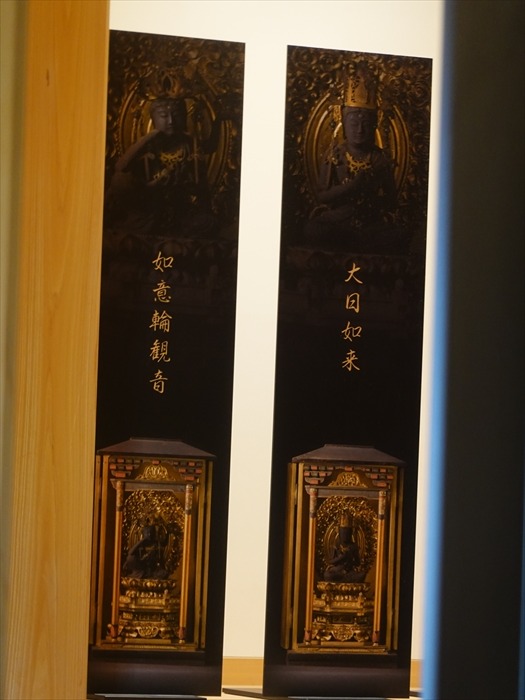

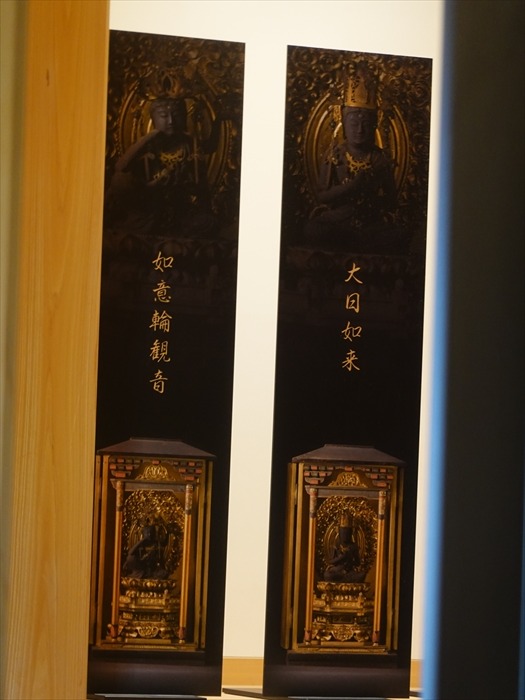

現在残るのは、阿弥陀如来、如意輪観音、大日如来、弁才天、地蔵菩薩、薬師如来で、

明治3年(1870)の廃城時に持ち出され、現在は永久寺(小田原市城山)に安置されています。」

「 摩利支天像 四方から 。

映像でも紹介されていた。

「 今日まで380年 小田原の町を見守ってきました。 」

「 そして今、この摩利祀る空間が 」。

「 最上階にある摩利支天の空間の・・・ 」

「 詳細が明らかになりました。 」

「摩利支天」を祀る「須弥壇」を斜めから。

正面から。

「摩利支天」の左右に天守七尊と呼ばれる仏像が安置されていた。

右から 地蔵菩薩、弁才天、薬師如来像。

中央の 「摩利支天」像 を再び。

ズームして。

右側には、右から 阿弥陀如来、大日如来 。

廻り込んで。

大日如来、如意輪観音 。

そして

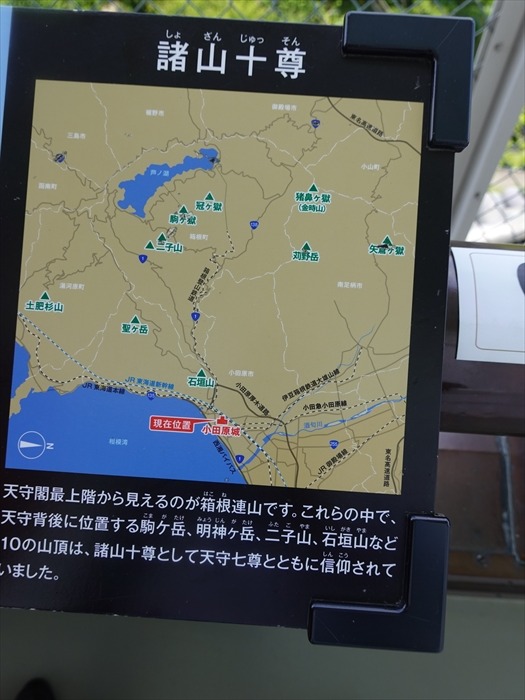

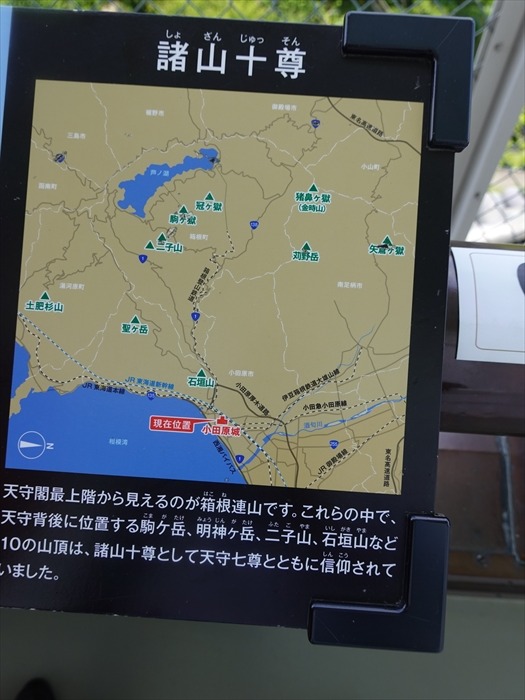

「 諸山十尊(しょさんじゅっそん)

天守閣最上階から見えるのが箱根連山です。

これらの中で、天守背後に位置する駒ヶ岳、明神ヶ岳、二子山、石垣山など10の山頂は、

諸山十尊として天守七尊とともに信仰されていました。」

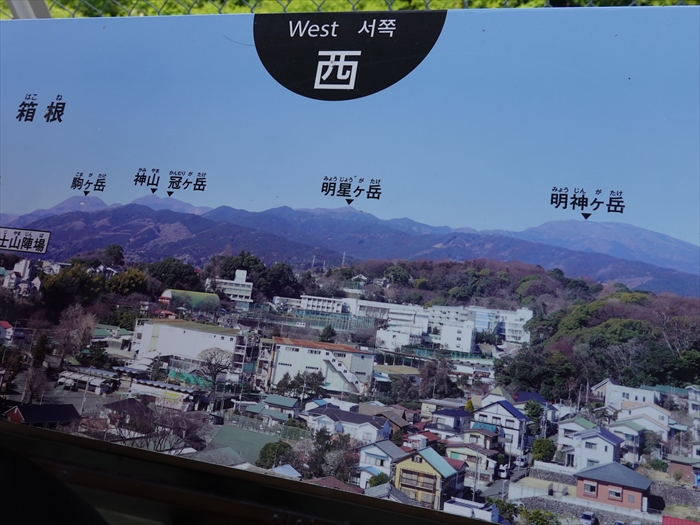

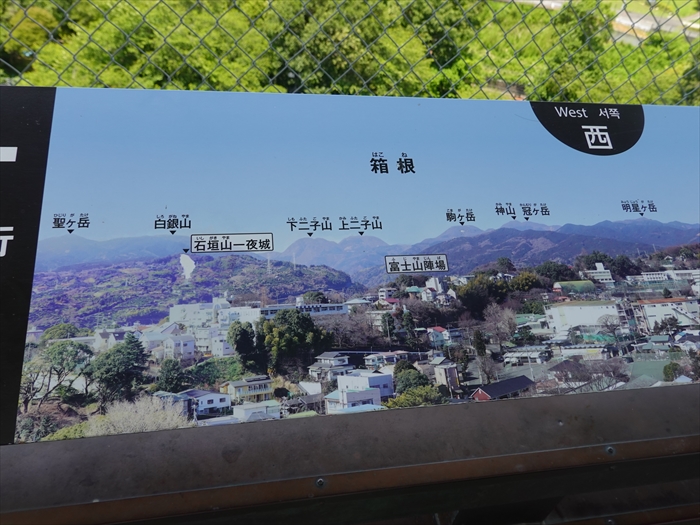

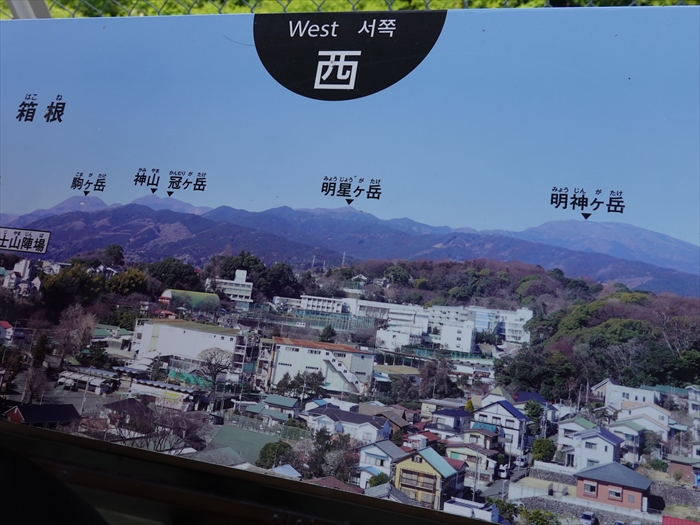

最上階にある「回廊・展望デッキ」からの光景案内板。

西側。

諸山十尊として天守七尊とともに信仰されている駒ヶ岳、明神ヶ岳 の姿が。

この日の西側の 諸山十尊の絶景 。

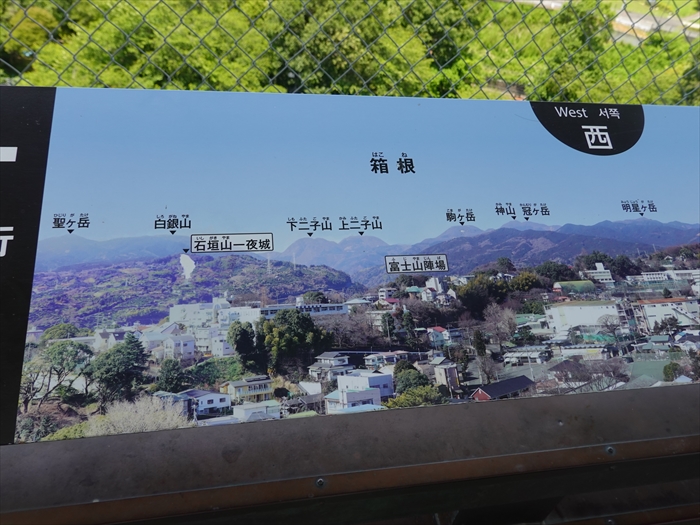

西側、駒ケ岳の左には 双子山、石垣山一夜城 が。

「 石垣山一夜城 」👈️リンクは以前に行った時の写真(左の鉄塔の上部の山頂の場所 ⇓ ズームして。

「 二子山 」をズームして。

南側・真鶴半島方向。

真鶴半島 。

「伊豆大島」の姿が写真左に。

真鶴半島をズームして。

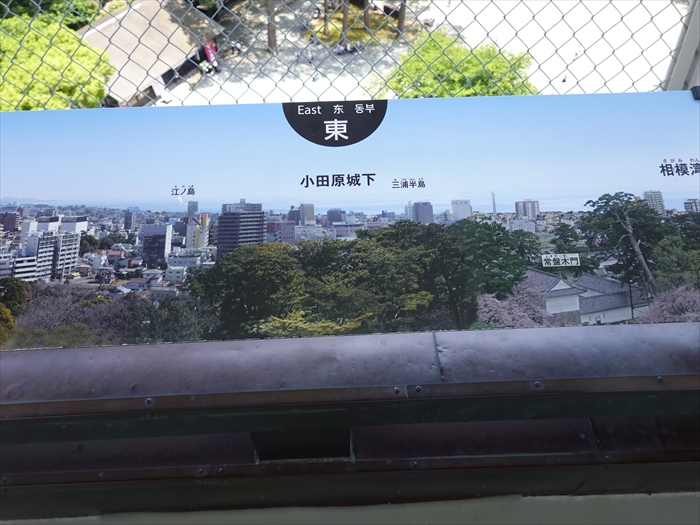

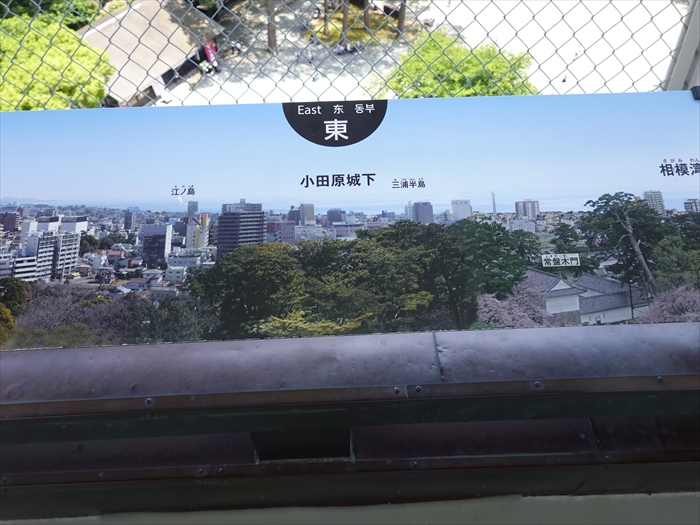

「 小田原三の丸ホール 」、「 常磐木門 」方向を見る。

「 常磐木門 」をズームして。

東方向には「江ノ島」、「三浦半島」が見えると。

我が市の「江ノ島」 の姿が辛うじて。

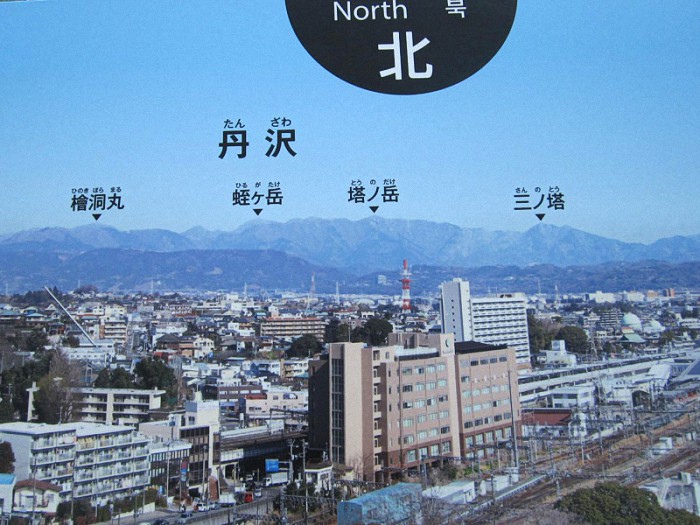

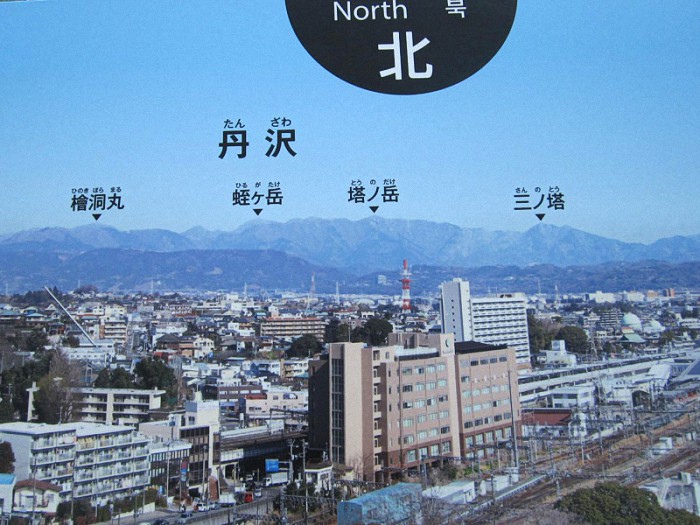

北側の案内。

北側の写真の一番右側の「小田原駅」の先が「 大山 」。

その左から「三の塔」、「塔ヶ岳」、「蛭ヶ岳」、「檜洞丸」。

そして階段を降りて 1階ミュージアムショップ(天守閣内) に立ち寄った。

「 伝統の小田原物産

「小田原鋳物」、「その他さまざまな物産」 。

小田原周辺ガイド

1️⃣北条早雲公像

階段は左側通行と。

5階の「 常設展示室3 」を訪ねた。

近づいて。

廻り込んで。

小田原城天守再現コーナー

江戸時代に天守にまつられていた摩利支天像の安置空間を再現し、再現に生かされた職人の

技を映像で紹介していた。

「 摩利支天と小田原城

小田原城天守最上階には、武士の守り本尊として信仰された摩利支天像が安置されていまし「た。

大久保忠朝か貞享3年(1686)に佐倉藩(佐倉市)から小田原藩に復帰した際に、天守に祀ったと

されています。「御天守摩利支天」と呼ばれ、元禄16年(1703)の地震において焼失をまぬがれた

ことから、更に尊崇を集めました。摩利支天像は、明治3年(1870)に天守が取り壊された際に、

永久寺(現小田原市城山)に移されましたが、昭和35年(1960)に天守閣が復興された際に

返還されました。」

大久保忠朝か貞享3年(1686)に佐倉藩(佐倉市)から小田原藩に復帰した際に、天守に祀ったと

されています。「御天守摩利支天」と呼ばれ、元禄16年(1703)の地震において焼失をまぬがれた

ことから、更に尊崇を集めました。摩利支天像は、明治3年(1870)に天守が取り壊された際に、

永久寺(現小田原市城山)に移されましたが、昭和35年(1960)に天守閣が復興された際に

返還されました。」

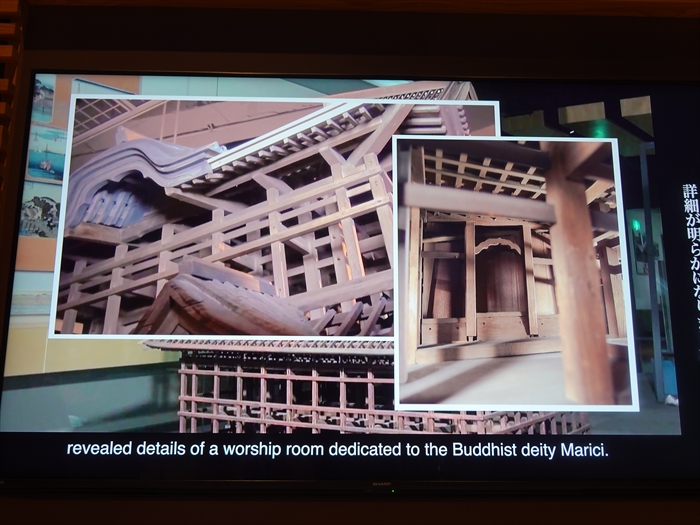

小田原城天守模型の調査

小田原市から委託を受けた小田原城天守模型等調査団(団長・西和夫神奈川大学名誉教授)は、

3基の小田原城天守模型と絵図等の関連資料の調査を行いました。その結果、天守最上階に、

摩利支天を含む天守七尊が安置されていた空間の詳細が明らかになりました。そこで

天守閣耐震改修に際して、この摩利支天像が安置されていた空間を再現することとなりました。」3基の小田原城天守模型と絵図等の関連資料の調査を行いました。その結果、天守最上階に、

摩利支天を含む天守七尊が安置されていた空間の詳細が明らかになりました。そこで

「小田原城天守模型(東博模型)」(右)

「最上階須弥壇平面図」(上)と「最上階須弥壇立面図」(下)

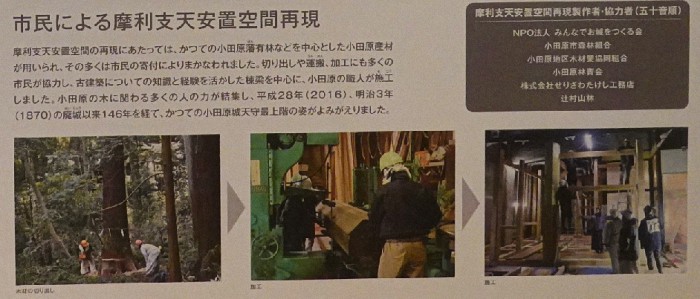

「 市民による摩利支天安置空間再現

摩利支天安置空間の再現にあたっては、かっての小田原藩有林などを中心とした小田原産材が

用いられ、その多くは市民の寄付によりまかなわれました。切り出しや運搬、加工にも多くの

用いられ、その多くは市民の寄付によりまかなわれました。切り出しや運搬、加工にも多くの

市民が協力し、古建築についての知識と経験を活かした様梁を中心に、小田原の職人が施工

しました。小田原の木に関わる多くの人のカが結集し、平成28年(2016)、明治3年(1870)の

廃城以来146年を経て、かっての小田原城天守最上階の姿がよみがえりました。」

しました。小田原の木に関わる多くの人のカが結集し、平成28年(2016)、明治3年(1870)の

廃城以来146年を経て、かっての小田原城天守最上階の姿がよみがえりました。」

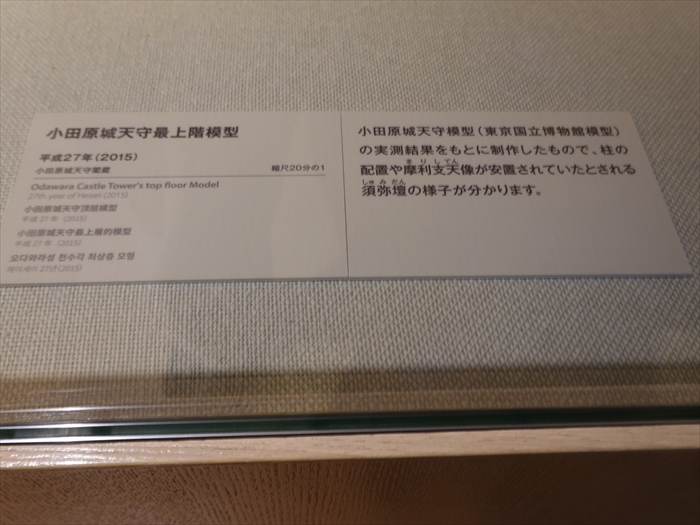

小田原城天守最上階模型 平成27年(2015) 」

「 小田原城天守最上階模型 平成27年(2015)

小田原城天守模型(東京国立博物館模型)の実測結果をもとに制作したもので、柱の配置や

摩利支天像が安置されていたとされる須弥壇の様子が分かります。」

摩利支天像が安置されていたとされる須弥壇の様子が分かります。」

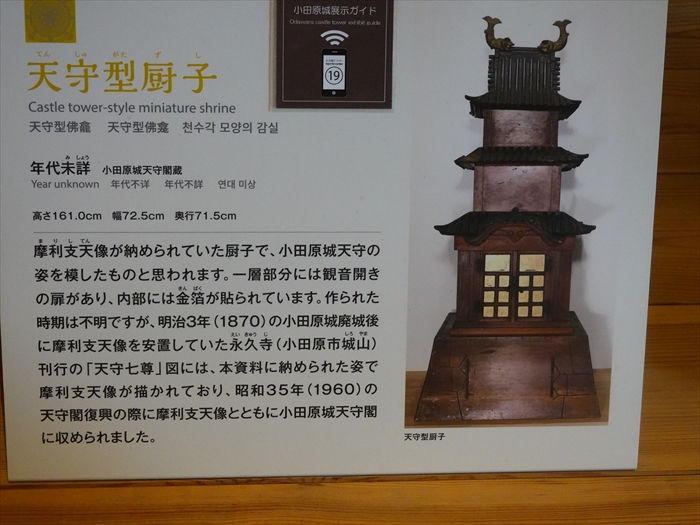

「 天守型厨子 」。

「 天守型厨子 」

年代未詳 小田原城天守閣蔵

高さ161. 0cm 幅72.5cm 奥行71 .5cm

摩利支天像が納められていた厨子で、小田原城天守の姿を模したものと思われます。

一層部分には観音開きの扉があり、内部には金箔が貼られています。作られた時期は不明ですが、

明治3年(1870)の小田原城廃城後に摩利支天像を安置していた永久寺(小田原市城山)刊行の

「天守七尊」図には、本資料に納められた姿で摩利支天像が描かれており、昭和35年(1960)の

一層部分には観音開きの扉があり、内部には金箔が貼られています。作られた時期は不明ですが、

明治3年(1870)の小田原城廃城後に摩利支天像を安置していた永久寺(小田原市城山)刊行の

「天守七尊」図には、本資料に納められた姿で摩利支天像が描かれており、昭和35年(1960)の

天守閣復興の際に摩利支天像とともに小田原城天守閣に収められました。」

「 摩利支天 」 👈️リンク 案内。

「 摩利支天と天守七尊

摩利支天は、日本では武士の間であつく信仰されてきました。

小田原城天守のものは三面六臂(さんめんろっぴ/3つの顔と6本の腕)で、イノシシに乗る姿で

また、作られた時代は分かりませんが、天守の形をした厨子に納められています。

江戸時代の天守には、摩利支天を含む、天守七尊と呼ばれる仏像が安置されていました。

現在残るのは、阿弥陀如来、如意輪観音、大日如来、弁才天、地蔵菩薩、薬師如来で、

明治3年(1870)の廃城時に持ち出され、現在は永久寺(小田原市城山)に安置されています。」

「 摩利支天像 四方から 。

映像でも紹介されていた。

「 今日まで380年 小田原の町を見守ってきました。 」

「 そして今、この摩利祀る空間が 」。

「 最上階にある摩利支天の空間の・・・ 」

「 詳細が明らかになりました。 」

「摩利支天」を祀る「須弥壇」を斜めから。

正面から。

「摩利支天」の左右に天守七尊と呼ばれる仏像が安置されていた。

右から 地蔵菩薩、弁才天、薬師如来像。

中央の 「摩利支天」像 を再び。

ズームして。

右側には、右から 阿弥陀如来、大日如来 。

廻り込んで。

大日如来、如意輪観音 。

そして

「 諸山十尊(しょさんじゅっそん)

天守閣最上階から見えるのが箱根連山です。

これらの中で、天守背後に位置する駒ヶ岳、明神ヶ岳、二子山、石垣山など10の山頂は、

諸山十尊として天守七尊とともに信仰されていました。」

最上階にある「回廊・展望デッキ」からの光景案内板。

西側。

諸山十尊として天守七尊とともに信仰されている駒ヶ岳、明神ヶ岳 の姿が。

この日の西側の 諸山十尊の絶景 。

西側、駒ケ岳の左には 双子山、石垣山一夜城 が。

「 石垣山一夜城 」👈️リンクは以前に行った時の写真(左の鉄塔の上部の山頂の場所 ⇓ ズームして。

「 二子山 」をズームして。

南側・真鶴半島方向。

真鶴半島 。

「伊豆大島」の姿が写真左に。

真鶴半島をズームして。

「 小田原三の丸ホール 」、「 常磐木門 」方向を見る。

「 常磐木門 」をズームして。

東方向には「江ノ島」、「三浦半島」が見えると。

我が市の「江ノ島」 の姿が辛うじて。

北側の案内。

北側の写真の一番右側の「小田原駅」の先が「 大山 」。

その左から「三の塔」、「塔ヶ岳」、「蛭ヶ岳」、「檜洞丸」。

そして階段を降りて 1階ミュージアムショップ(天守閣内) に立ち寄った。

「 伝統の小田原物産

小田原市には豊かな歴史と自然を背景として、菓子「ういろう」や「かまほこ」、

「小田原提灯」などさまさまな物産が生まれ、現在まて脈々と受け継がれています。

「小田原提灯」などさまさまな物産が生まれ、現在まて脈々と受け継がれています。

歴史的には、戦国時代に関東の霸者てあった小田原北条氏の本拠地、また江戸時代には

東海道の難所・箱根の手前の宿場として経済・文化的に発展した小田原。

東海道の難所・箱根の手前の宿場として経済・文化的に発展した小田原。

自然の面では、南に広がる相模灣ての水産物、西の箱根山系から伐りたされた木材などの

資源に恵まれています。」

「ういろう」、「梅干し」、「蒲鉾」、「小田原漆器」、「寄木細工」、「小田原提灯」、

資源に恵まれています。」

「小田原鋳物」、「その他さまざまな物産」 。

小田原周辺ガイド

1️⃣北条早雲公像

小田原駅駅西口のロータリーにある、高さ5.7m、重さ7tの像です。平式2年(1990)、小田原

市制50周年を記念して造られました。北条早雲が牛の角に松明を付けて走らせることで軍勢を

多く見せ、大森氏から小田原城を奪ったという、「北条記」に書かれた「火牛の計」のエピソード

をモチーフにしています。

2️⃣小田原文学館

多く見せ、大森氏から小田原城を奪ったという、「北条記」に書かれた「火牛の計」のエピソード

をモチーフにしています。

2️⃣小田原文学館

北原白秋や北村透谷など、小田原にゆかりの文学者を紹介しています。宮内大臣田中光顕の別荘を

改装した本館と桜閣風の白秋童謡館があり、建第も楽しむことがてきます。敷地内には

尾崎一雄邸の書斎も移築されています。

改装した本館と桜閣風の白秋童謡館があり、建第も楽しむことがてきます。敷地内には

尾崎一雄邸の書斎も移築されています。

3️⃣北条氏政・氏照の墓所

天正18年(1590)の小田原合戦後、徳川家康と外戚関係にあった五代氏直は高野山に追放され

ましたが、四代氏政と氏照(氏政の弟で八王子城主)の兄弟は自刃し、かつてこの地にあった

小田原北条氏の氏寺・伝心庵に葬られました。

4️⃣報徳二宮神社・報徳博物館

ましたが、四代氏政と氏照(氏政の弟で八王子城主)の兄弟は自刃し、かつてこの地にあった

小田原北条氏の氏寺・伝心庵に葬られました。

4️⃣報徳二宮神社・報徳博物館

ニ宮尊徳をまつる神社です。明治27年(1894) 4月、二宮尊徳の教えを慕う6カ国(伊勢国、三河国、

遠江国、駿河国、甲斐国、相模国)の報徳社の総意により建立されました。尊徳の遺品などを展示

する報徳博物館も隣接しています。

遠江国、駿河国、甲斐国、相模国)の報徳社の総意により建立されました。尊徳の遺品などを展示

する報徳博物館も隣接しています。

5️⃣松永記念館・老欅荘(ろうきょそう)

電力王と呼ばれた実業家で、近代三茶人の一人、松永安左衛門(耳庵)が、自らが収集した古美品の

公開を目的として自宅數地内に建てました、敷地内にある 老欅荘(国登録有形文化財) は、近代

数寄屋建築で松永が晩年を過ごした居室です。

6️⃣小田原漁港

神奈川県西部の拠点となる漁港で、アジやイワシなど多くの魚が水揚げされます。漁港内には

魚市場や食堂もあり、新鮮な旬の魚介類を楽しめます。防波堤に建てられた、小田原提灯を

模した灯台も見どころの一つです。

7️⃣清閑亭・清閑亭土塁

ミュージアムショップ の店内 。

お土産が所狭しと並んでいた。

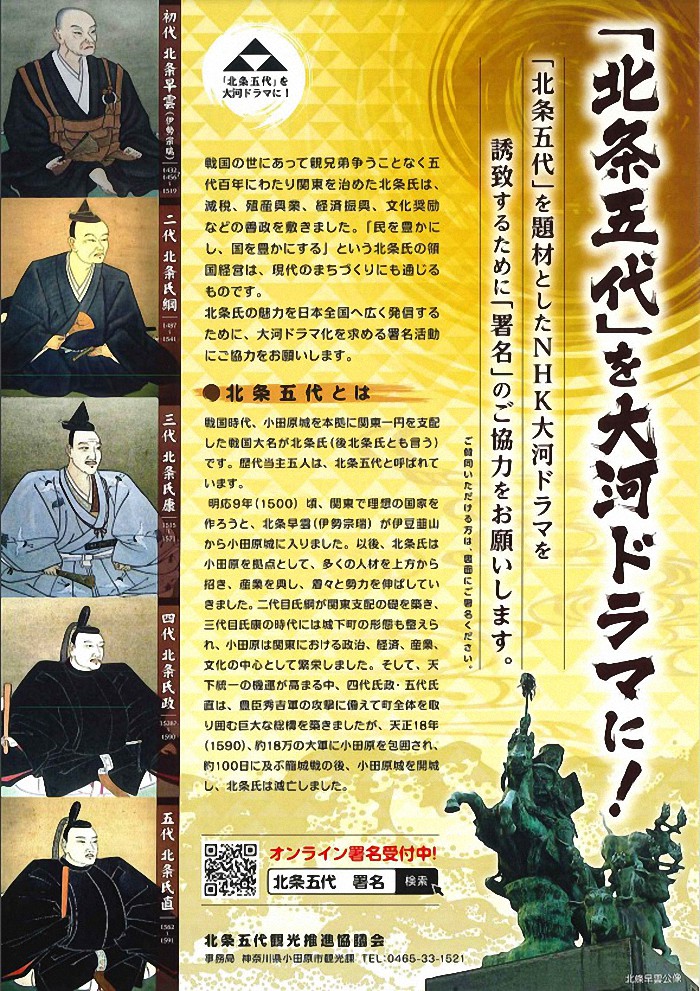

「北条五代」を大河ドラマに 👈️リンク 。

「北条五代」を題材としたNHK大河ドラマを誘致 するために「署名」のご協力を

お願いします」と。

「戦国の世にあって親兄弟争うことなく五代百年にわたり関東を治めた北条氏は、減税、殖産興業、

経済振興、文化奨励などの善政を敷きました。「民を豊かにし、国を豊かにする」という

北条氏の領国経営は、現代のまちづくりにも通じるものです。

電力王と呼ばれた実業家で、近代三茶人の一人、松永安左衛門(耳庵)が、自らが収集した古美品の

公開を目的として自宅數地内に建てました、敷地内にある 老欅荘(国登録有形文化財) は、近代

数寄屋建築で松永が晩年を過ごした居室です。

6️⃣小田原漁港

神奈川県西部の拠点となる漁港で、アジやイワシなど多くの魚が水揚げされます。漁港内には

魚市場や食堂もあり、新鮮な旬の魚介類を楽しめます。防波堤に建てられた、小田原提灯を

模した灯台も見どころの一つです。

7️⃣清閑亭・清閑亭土塁

黒田官兵衛の子孫で、貴族院副議長を努めた黒田長威の別荘です。小田原城三の丸外郭の土塁上に

あります。数寄屋風の和風建築で、平成17年(2005)、国の登録有形文化財になりました。

晴れた日には、母屋から真鶴半島や大島、相模湾や箱根山を一望できます。

あります。数寄屋風の和風建築で、平成17年(2005)、国の登録有形文化財になりました。

晴れた日には、母屋から真鶴半島や大島、相模湾や箱根山を一望できます。

8️⃣小田原宿なりわい交流館

関東大震災の後、旧網問屋「角吉」を昭和7年(1932)に再建した建物です。小田原の典型的な

商家の造り「出桁造り」が用いられています。

まち歩きの際には、案内所やお休み処としてぜひお立ち寄りください。

9️⃣小田原市郷土文化館

小田原市の歴史や文化、自然を紹介する博物館です。

市内で出土した土器や石器等から小田原藩時代の古文書、市内でのなりわいを支えた民具まで

多様な資料を展示しており、旧石器時代から現代までの小田原の歴史を○○できます。

関東大震災の後、旧網問屋「角吉」を昭和7年(1932)に再建した建物です。小田原の典型的な

商家の造り「出桁造り」が用いられています。

まち歩きの際には、案内所やお休み処としてぜひお立ち寄りください。

9️⃣小田原市郷土文化館

小田原市の歴史や文化、自然を紹介する博物館です。

市内で出土した土器や石器等から小田原藩時代の古文書、市内でのなりわいを支えた民具まで

多様な資料を展示しており、旧石器時代から現代までの小田原の歴史を○○できます。

ミュージアムショップ の店内 。

お土産が所狭しと並んでいた。

「北条五代」を大河ドラマに 👈️リンク 。

「北条五代」を題材としたNHK大河ドラマを誘致 するために「署名」のご協力を

お願いします」と。

「戦国の世にあって親兄弟争うことなく五代百年にわたり関東を治めた北条氏は、減税、殖産興業、

経済振興、文化奨励などの善政を敷きました。「民を豊かにし、国を豊かにする」という

北条氏の領国経営は、現代のまちづくりにも通じるものです。

北条氏の魅力を日本全国へ広く発信するために、大河ドラマ化を求める署名活動にご協力を

お願いします。

● 北条五代とは

是非、実現して欲しいのであるが 。

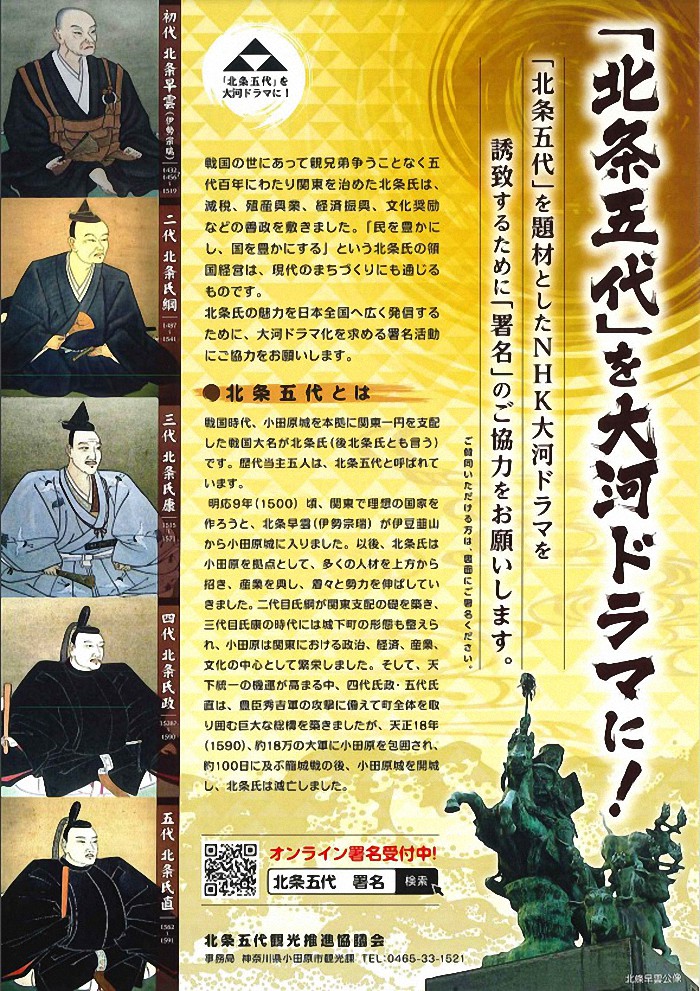

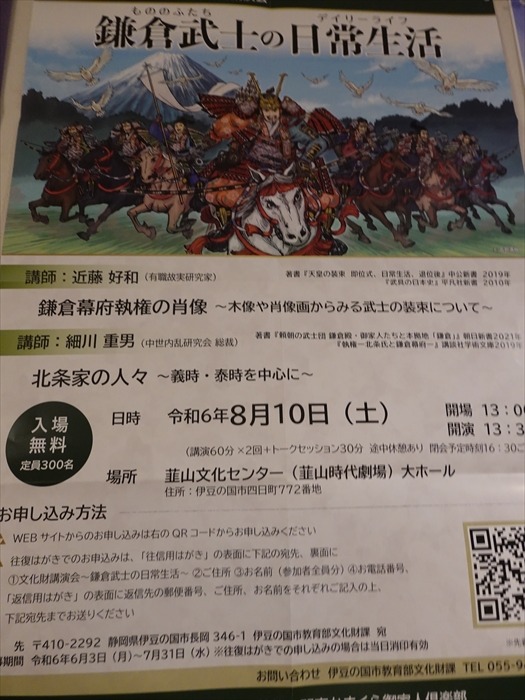

「鎌倉武士の日常生活」講演会ポスター。

「鎌倉幕府の肖像~木像や肖像画からみる武土の装束について~」

お願いします。

● 北条五代とは

戦国時代、小田原城を本拠に関東一円を支配した戦国大名が北条氏(後北条氏とも言う)です。

歴代当主五人は、北条五代と呼ばれています。

歴代当主五人は、北条五代と呼ばれています。

明応9年(1500)頃、関東で理想の国家を作ろうと、北条早雲(伊勢宗瑞)が伊豆韮山から小田原城に

入りました。以後、北条氏は小田原を拠点として、多くの人材を上方から招き、産業を興し、

着々と勢力を伸ばしていきました。ニ代目氏綱が関東支配の礎を築き、三代目氏康の時代には

城下町の形態も整えられ、小田原は関東における政治、経済、産業、文化の中心として繁栄

しました。そして、天下統一の機運が高まる中、四代氏政・五代氏直は、豊臣秀吉軍の攻撃に

備えて町全体を取り囲む巨大な総構を築きましたが、天正18年(1590)、約18万の大軍に

小田原を包囲され、約100日に及ぶ籠城戦の後、小田原城を開城し、北条氏は減亡しました。」

入りました。以後、北条氏は小田原を拠点として、多くの人材を上方から招き、産業を興し、

着々と勢力を伸ばしていきました。ニ代目氏綱が関東支配の礎を築き、三代目氏康の時代には

城下町の形態も整えられ、小田原は関東における政治、経済、産業、文化の中心として繁栄

しました。そして、天下統一の機運が高まる中、四代氏政・五代氏直は、豊臣秀吉軍の攻撃に

備えて町全体を取り囲む巨大な総構を築きましたが、天正18年(1590)、約18万の大軍に

小田原を包囲され、約100日に及ぶ籠城戦の後、小田原城を開城し、北条氏は減亡しました。」

是非、実現して欲しいのであるが 。

「鎌倉武士の日常生活」講演会ポスター。

「鎌倉幕府の肖像~木像や肖像画からみる武土の装束について~」

「北条家の人々~義時、泰時を中心に~」

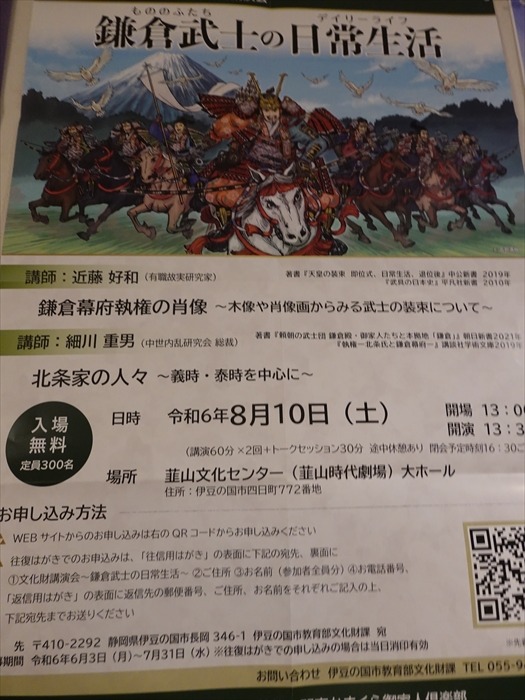

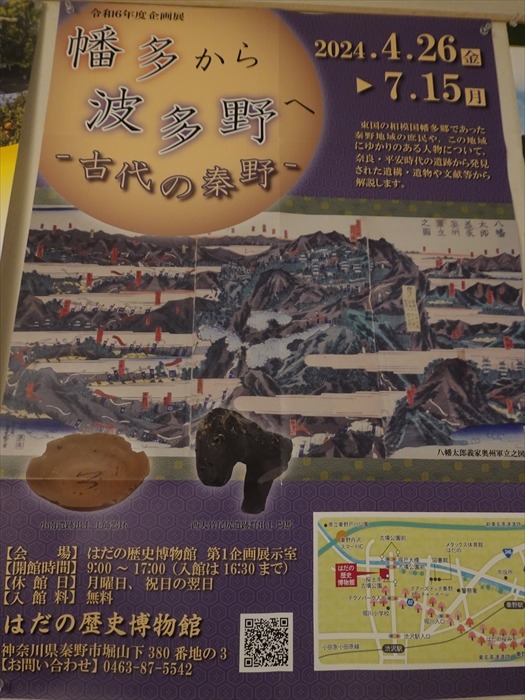

「 幡多から波多野へ ーー古代の秦野ーー 」

東国の相模国幡多郷であった秦野地域の庶民やこの地域を出身とする人物等について、

奈良・平安時代の遺跡から発見された遺構遺物や文献等から解説。

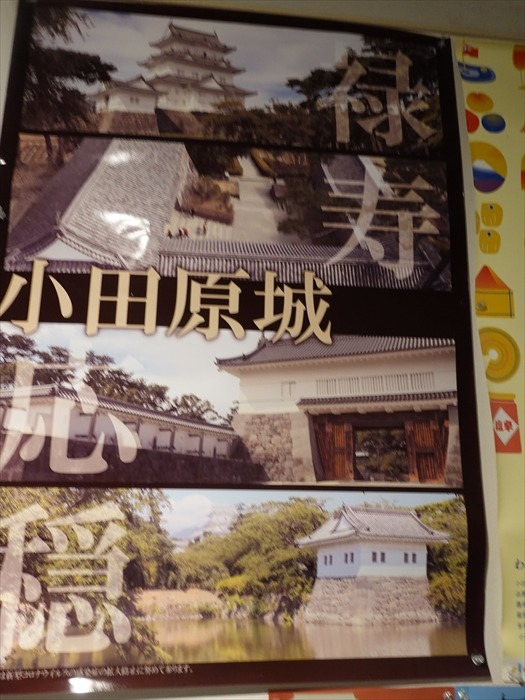

「 禄寿応穏 小田原城 」👈️リンク。

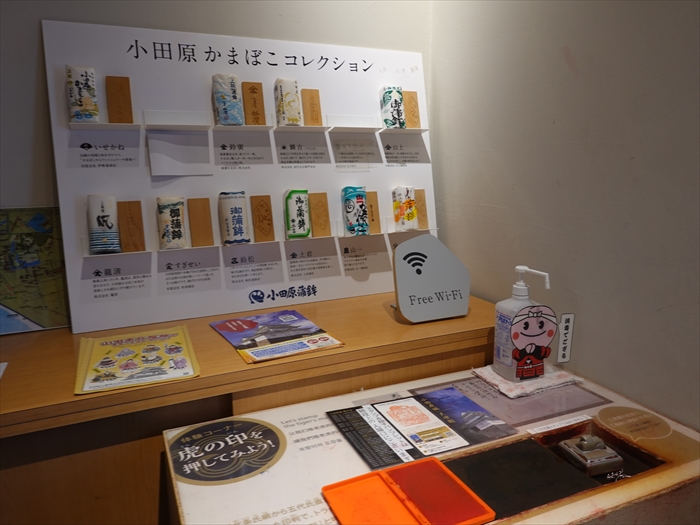

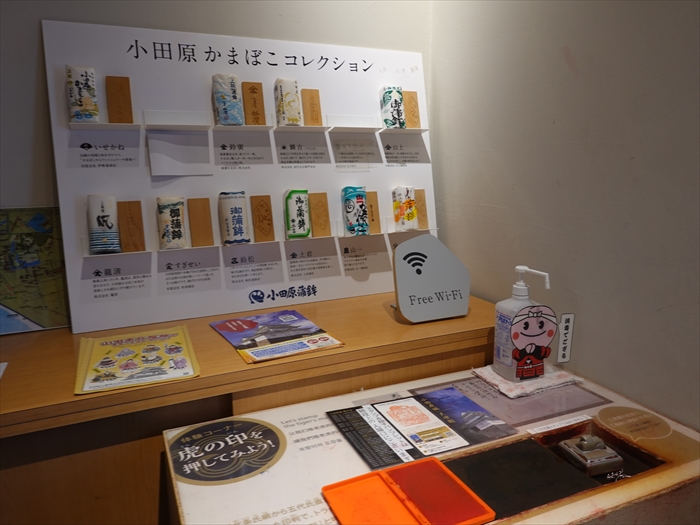

「 小田原かまぼこコレクション 」。

近づいた写真をネットから。

小田原といえばなんと言ってもかまぼこ!!

各社の自慢のかまぼこが並ぶ。

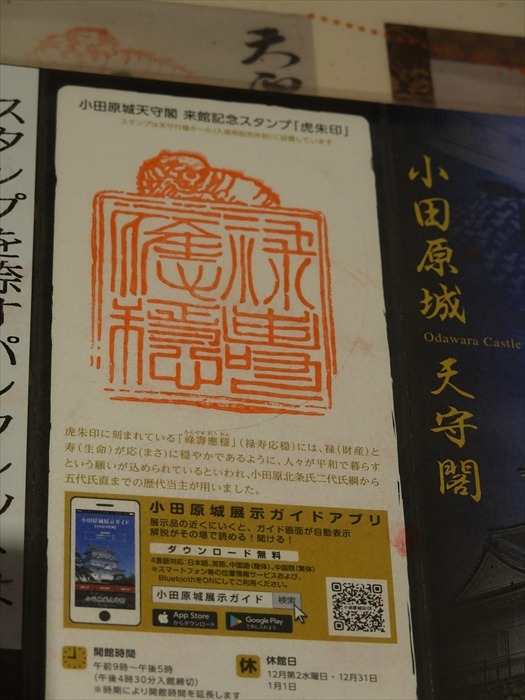

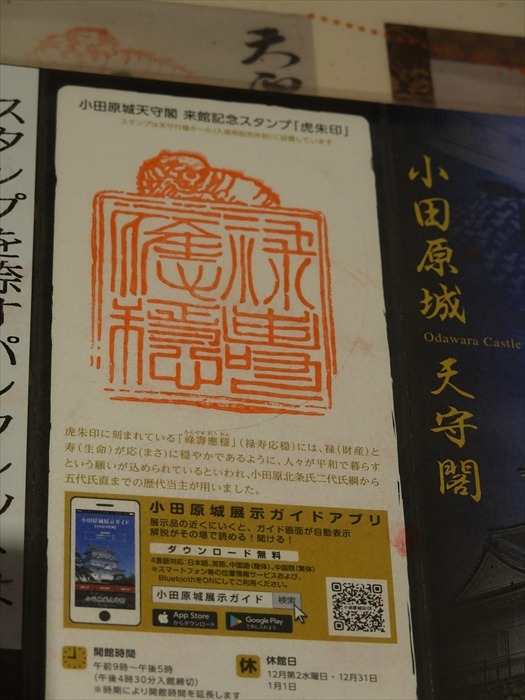

「 小田原城天守閣 来館記念スタンプ「虎朱印」

小田原城の「 プリクラ 」。

「世界でココだけ 全身撮影OK プリムービー無料」と。

小田原城天守閣入口 には学生の集団が。

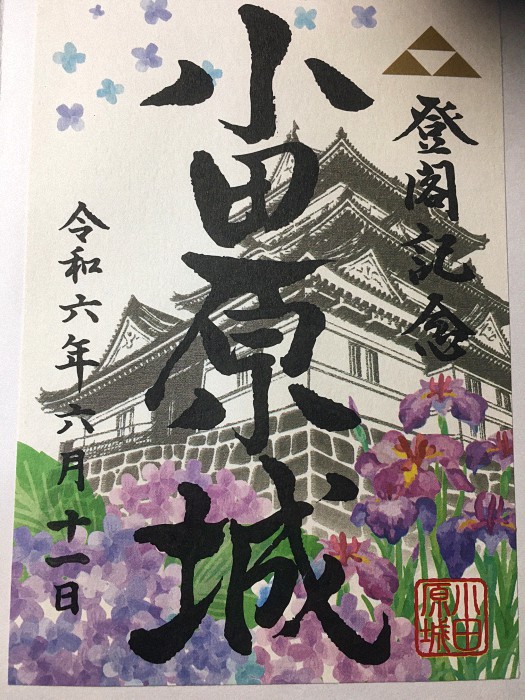

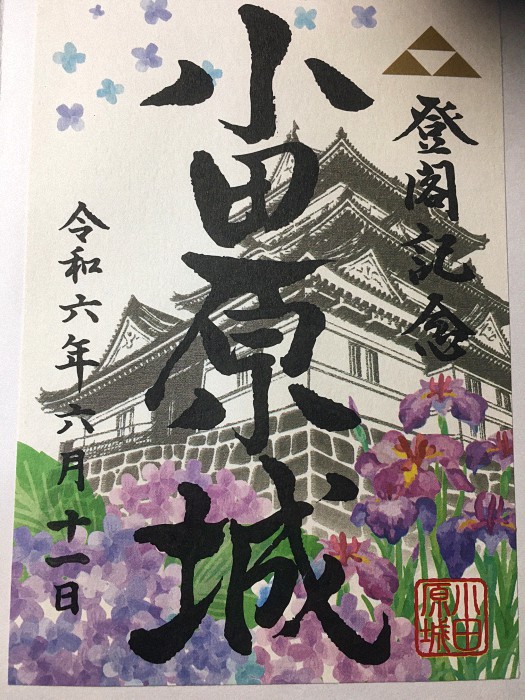

花菖蒲と小田原城天守閣が描かれた「 御城印 」を頂きました。

・・・もどる・・・

・・・つづく・・・

「 幡多から波多野へ ーー古代の秦野ーー 」

東国の相模国幡多郷であった秦野地域の庶民やこの地域を出身とする人物等について、

奈良・平安時代の遺跡から発見された遺構遺物や文献等から解説。

「 禄寿応穏 小田原城 」👈️リンク。

「 小田原かまぼこコレクション 」。

近づいた写真をネットから。

小田原といえばなんと言ってもかまぼこ!!

各社の自慢のかまぼこが並ぶ。

「 小田原城天守閣 来館記念スタンプ「虎朱印」

「虎朱印」

に刻まれている 「祿壽應穩」(禄寿応穏)には、禄(財産)と寿(生命)が応(まさ)に

穏やかで あるように、人々が平和で暮らすという願いが込められている といわれ、 小田原北条氏

二代氏綱から五代氏直までの歴代当主が用いました。 」

穏やかで あるように、人々が平和で暮らすという願いが込められている といわれ、 小田原北条氏

二代氏綱から五代氏直までの歴代当主が用いました。 」

小田原城の「 プリクラ 」。

「世界でココだけ 全身撮影OK プリムービー無料」と。

小田原城天守閣入口 には学生の集団が。

花菖蒲と小田原城天守閣が描かれた「 御城印 」を頂きました。

・・・もどる・・・

・・・つづく・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

-

龍の口竹灯籠へ-2 2025.11.24

-

龍の口竹灯籠へ-1 2025.11.23

-

片瀬西海岸からの夕景-2 2025.11.22

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.