PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

2週連続で岡山県立…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

【南京櫨の紅葉 ・ … New!

Gママさん

New!

Gママさん

続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【南京櫨の紅葉 ・ …

New!

Gママさん

New!

Gママさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

Calendar

カテゴリ: JINさんの農園

この日は2024年12月23日(月)、

飲み会に

参加しました。

毎年、この時期に都内に行く時には、途中下車して世田谷区内にある『等々力渓谷』そして

『浄真寺』を訪ねることにしていますが、今年は 『等々力渓谷』、『等々力不動尊』は

パスして 東京・世田谷区奥沢にある 『浄真寺』を訪ねました。

小田急線、田園都市線、 東急大井町線を利用して「九品仏」駅で下車 し、徒歩にて直ぐに

『浄真寺』の 参道の入口に到着しました。

この地にはサギ科のシラサギ(白鷺)とラン科のサギソウ(鷺草)にまつわる悲話が伝わります。

そのサギソウは世田谷区の花とされ、境内の「さぎ草園」では毎年8月上旬に多くの花を咲かせる

そうです。「シラサギ」とは、ほぼ全身が白いサギ類の総称であり、シラサギという名前のサギが

いるわけではないようです。

山号は九品山(くほんざん) で、九品仏(くほんぶつ)とは後ほど触れるように、

同寺に安置 されている9躰の阿弥陀如来坐像のことを言うのです。

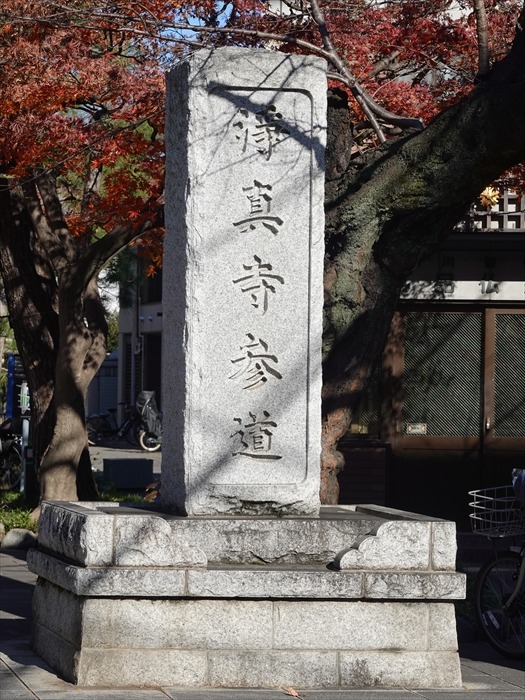

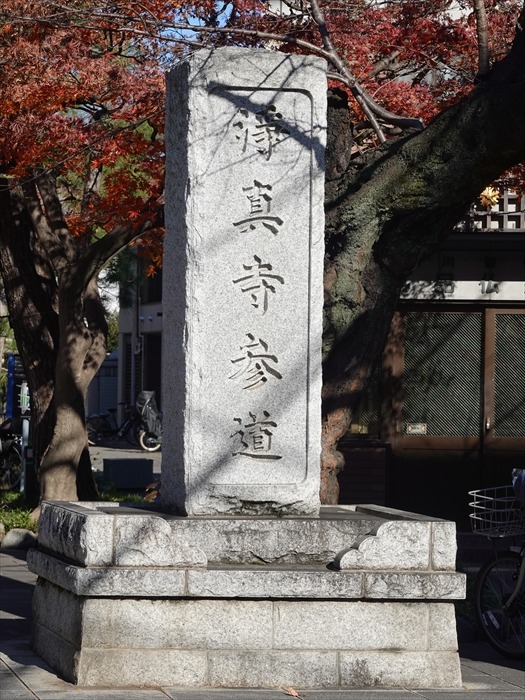

「浄真寺参道」碑 。

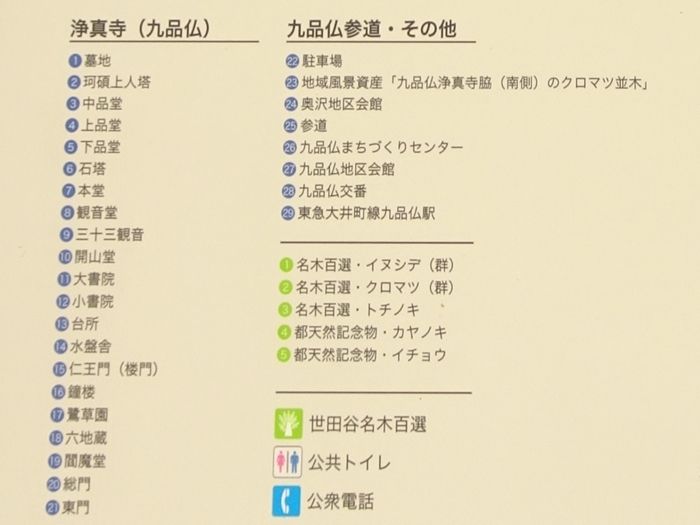

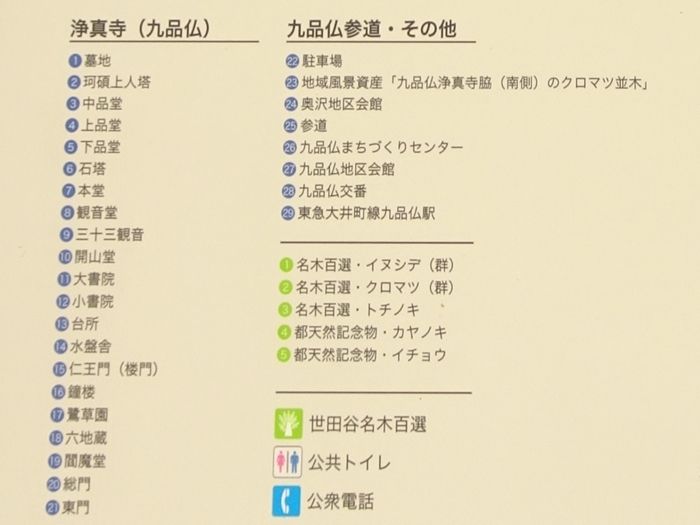

「 九品佛参道界隈 」案内碑。

「浄真寺」のHPよりも案内図を。

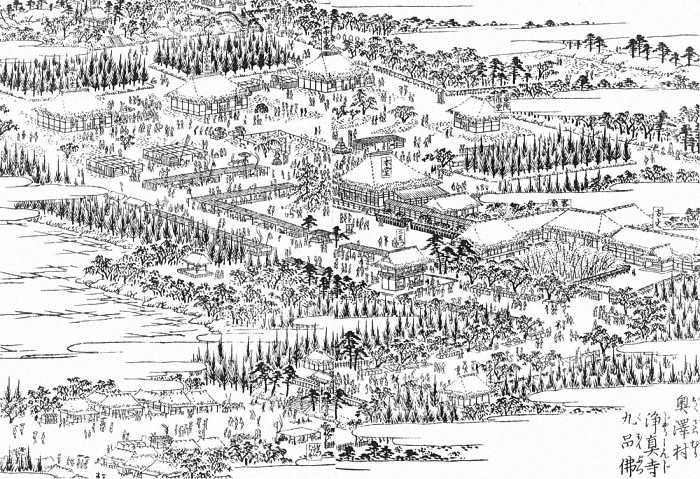

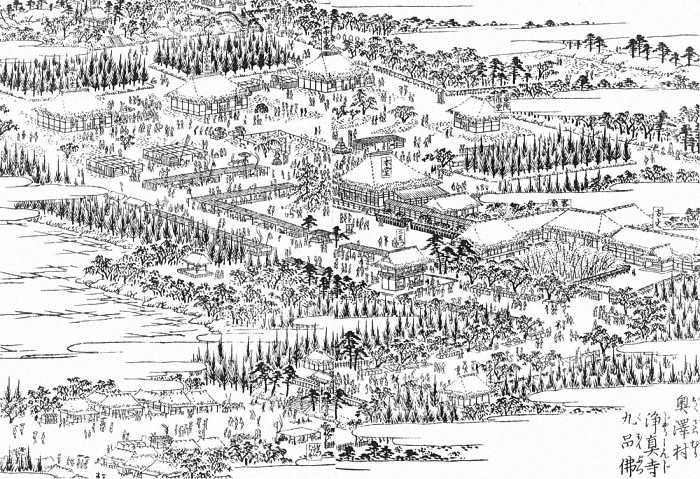

九品仏淨眞寺 境内図<昔> 参照: 江戸名所図會 。

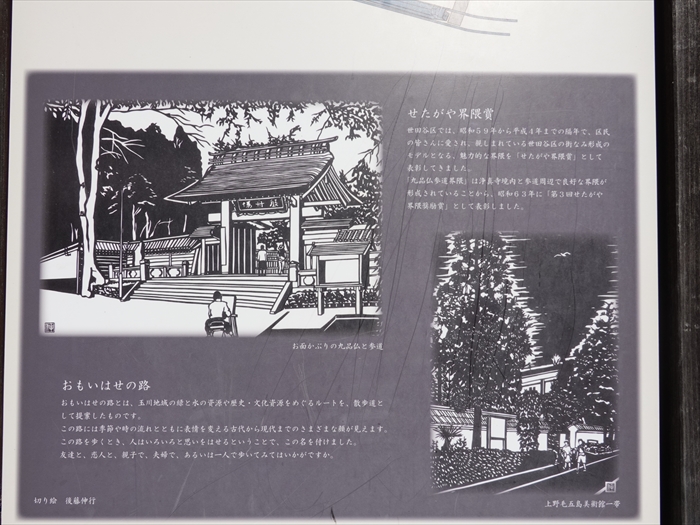

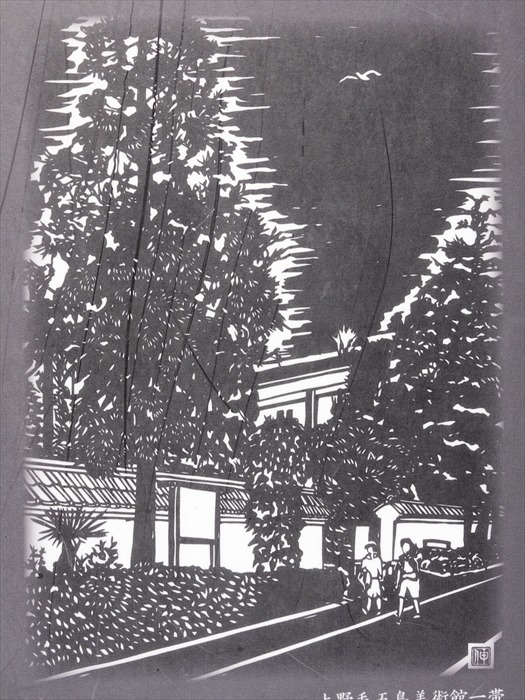

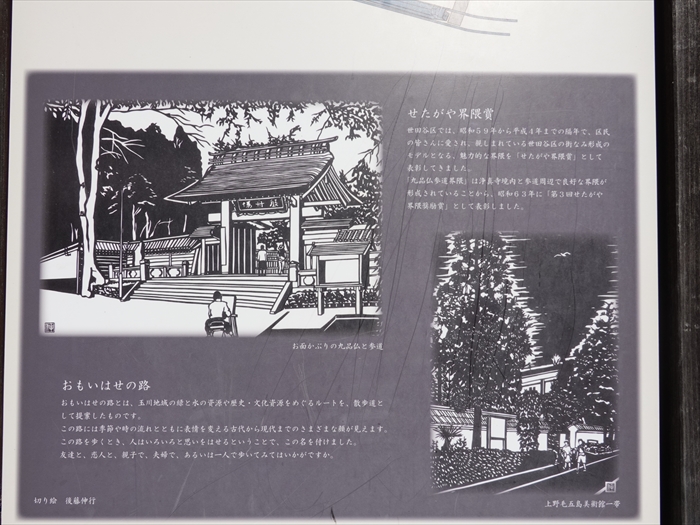

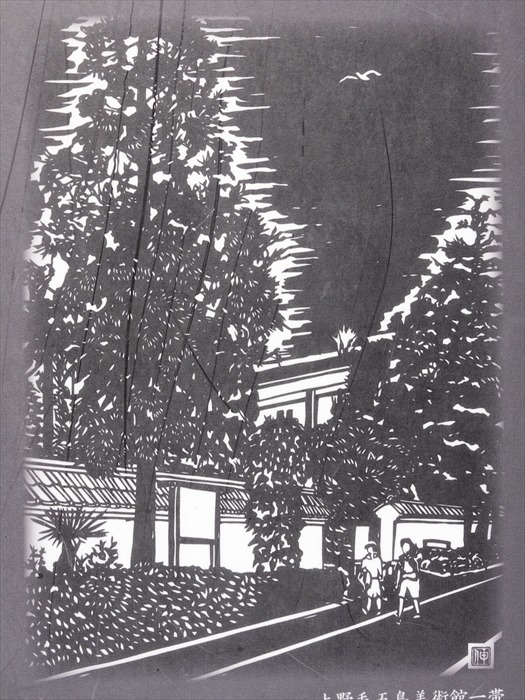

案内図にあった 切絵図 。

「総門」の切絵図。

絵の右下に書かれている「お面かぶり」とは、江戸の時代より3年ごとに、この寺で奉修される

「 総門 」に向かって、 黒松並木の参道

参道の紅葉したモミジを見つけて。

左側の石碑群に近づいて。

中央に「 奉寄進庚申供養塔 」と刻まれた石碑が。

右側の石碑・石仏群に近づいて。

反対側から振り返って。

モミジ葉が朝の陽光に輝いていた。

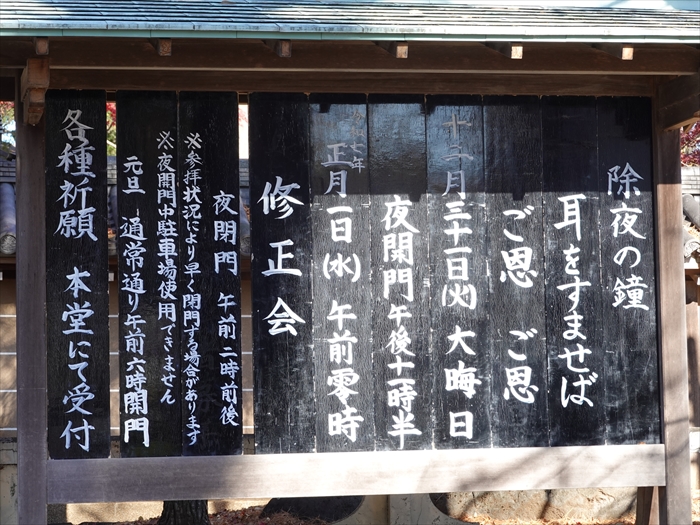

「掲示板」。

2024年末、2025年正月の予定が書かれていた。

「 九品佛浄眞寺総門 」と。書体は篆書体か?

「 新東京名勝 選外十六景 奥沢 九品仏 」と刻まれた石碑。

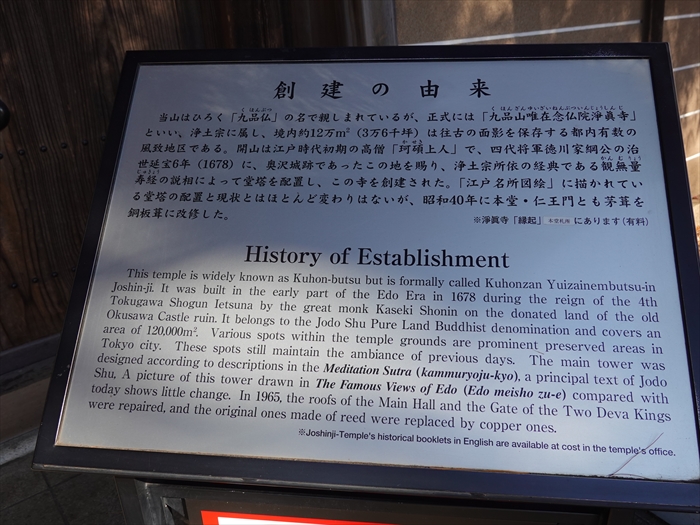

右手に「 創建の由来

「 九品佛道 」と刻まれた石碑が「総門」右手奥に。

そして 「総門」下 から、 紅葉に輝く境内 を。

例年より2週間程遅れていたのであった。

左手にあったのが後ほど訪ねた「 焔魔堂 」。

「 焔魔堂 」の 参道右側の紅葉 を追う。

赤い帽子、前掛けの石仏に近づいて。

「 淨真寺 」碑。

「 焔魔堂 」その手前に 「三途の川」に架かる橋 。

「三途の川」に架かる橋の前の石仏。

「焔魔堂」の前を右に折れた奥にも 5体の石仏 が並んでいた。

六体の石仏に向かう参道の紅葉 を追う。

「総門」を境内から見る。

三体の石仏が仲良く並ぶ。

こちらにも石仏が。

「 筋塀 」前の紅葉。

「 六地蔵 」であっただろうか?

六道(地獄、餓鬼、畜生、阿修羅、人、天)の入口に立ち、衆生の苦を救うと言う有り難い

地蔵様たち。

そして引き返しながら見上げて。

ここにも石仏群が。

ズームして。

こちらにも。

・・・つづく・・・

参加しました。

毎年、この時期に都内に行く時には、途中下車して世田谷区内にある『等々力渓谷』そして

『浄真寺』を訪ねることにしていますが、今年は 『等々力渓谷』、『等々力不動尊』は

パスして 東京・世田谷区奥沢にある 『浄真寺』を訪ねました。

小田急線、田園都市線、 東急大井町線を利用して「九品仏」駅で下車 し、徒歩にて直ぐに

『浄真寺』の 参道の入口に到着しました。

この地にはサギ科のシラサギ(白鷺)とラン科のサギソウ(鷺草)にまつわる悲話が伝わります。

そのサギソウは世田谷区の花とされ、境内の「さぎ草園」では毎年8月上旬に多くの花を咲かせる

そうです。「シラサギ」とは、ほぼ全身が白いサギ類の総称であり、シラサギという名前のサギが

いるわけではないようです。

山号は九品山(くほんざん) で、九品仏(くほんぶつ)とは後ほど触れるように、

同寺に安置 されている9躰の阿弥陀如来坐像のことを言うのです。

「浄真寺参道」碑 。

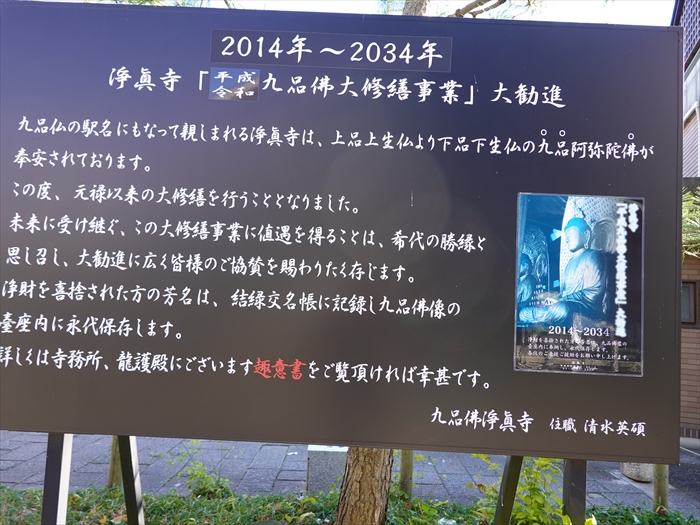

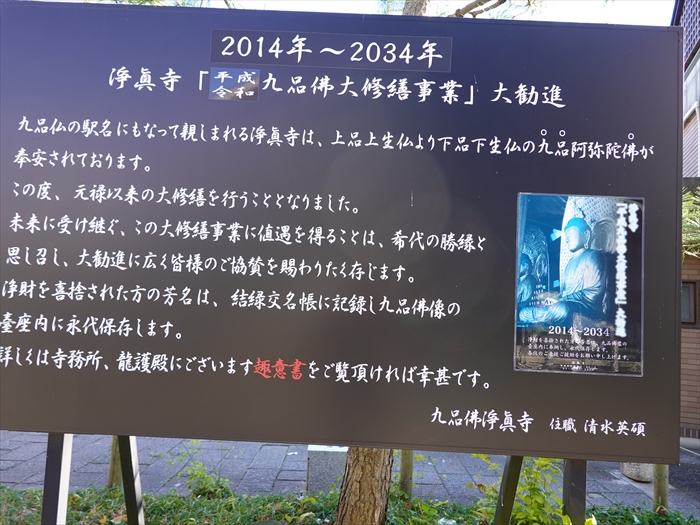

「 ニ〇一四~ニ〇三四年 浄眞寺「平成 令和」九品佛大修繕事業」大勧進

」案内。

「浄眞寺」のHPには

指定されました。

保存状態として、各十躰の漆箔の浮き上がり、矧ぎ目の損傷や化佛の脱落割損が多く認められ、

東京都と世田谷区の文化財関係者が綿密なる協議の上、平成二十六年(2014)より一躰ずつ、

計十躰の修繕を公益財団法人「美術院」国宝修理所に遷座し二十年以上に亘る大修繕を実施する

運びとなりました。

つきましては、この仏縁により未来に引き継ぐ希代の大修繕事業(大勧進)の趣意をお汲みとり

下さり、絶大なる御協力と御支援を賜りますよう懇願申し上げる次第でございます。」と。

「 九品佛参道界隈 」案内碑。

「 九品佛参道界隈

」案内図。

文字がハッキリ見えるように、2枚の写真を繋げています。

「浄真寺」のHPよりも案内図を。

九品仏淨眞寺 境内図<昔> 参照: 江戸名所図會 。

案内図にあった 切絵図 。

「総門」の切絵図。

「せたがや界隈賞

世田谷区では、昭和59年から平成4年までの隔年で、区民の皆さんに愛され、親しまれている

世田谷区の街なみ形成のモデルとなる、魅力的な界隈を「せたがや界隈賞」として表彰して

きました。

「九品仏参道界隈」は浄真寺境内と参道周辺で良好な界隈が形成されていることから、

昭和63年に「第3回せたがや界隈奨励賞」として表彰しました。」

絵の右下に書かれている「お面かぶり」とは、江戸の時代より3年ごとに、この寺で奉修される

「阿弥陀如来二十五菩薩来迎会」のことで、無形文化財に指定されているのだ。

「 上野毛五島美術館一帯」切絵図。

「おもいはせの路

おもいはせの路とは、玉川地域の緑と水の資源や歴史・文化資源をめぐるルートを、散歩道と

して提案したものです。

この路には季節や時の流れとともに表情を変える古代から現代までのさまざまな顔が見えます。

この路を歩くとき、人はいろいろと思いをはせるということで、この名を付けました。

友達と、恋人と、親子で、夫婦で、あるいは一人で歩いてみてはいかがですか。」

五島美術館は、東京都世田谷区上野毛の閑静な住宅街の中にある私立(財団法人)の美術館。

国宝「源氏物語絵巻」をはじめとする数々の名品を所蔵する美術館として、展覧会を中心に

幅広い活動を展開している人気の美術館」 と。

参道の入口右側にあったのが「 玉川警察署 九品仏交番

」。

世田谷区奥沢7丁目34−1。

「 総門 」に向かって、 黒松並木の参道

右手には 「禁銃猟 警視廳」と三面に刻まれた石碑

があった。

背面には建てられた年が書かれていて、明治32年(1899年)と。

「この辺りでは銃を使っての猟は禁ずる」という警視庁が出した明治時代の告知

であると。

当時のこの地域一帯はほとんど人が住んでおらず、雑木林ばかりの土地であった。

狩猟もやりやすかった時代。この石柱はそういった古い時代の名残なのであろう。

この後、境内にも同様な石碑が建っていたのであった。

ここにも

「 2014年~2034年 浄眞寺「平成 令和」九品佛大修繕事業」大勧進

」案内が。

九品仏の駅名にもなって親しまれる浄眞寺は、上品上生仏より下品下生の九品阿弥陀仏が

奉安されております。

この度、元禄以来の大修繕を行うこととなりました。

未来に受け継ぐ、この大修繕事業に値遇を得ることは、稀代の勝縁と思し召し、大勧進に広く

皆様のご協賛を賜りたく存じます。

浄財を喜捨(きしゃ)された芳名は、結縁交名帳に記録し九品佛像の臺座内に永久保存します。

詳しくは事務所、龍護殿にございます 趣意書

をご覧頂ければ幸甚です。

九品佛浄眞寺 住職 清水英碩」

参道の紅葉したモミジを見つけて。

「 総門

」が前方に大きく見えて来た。

約200mの長さの参道には黒松を中心に植栽

されていた。

入り口の参道は「二河白道(にがびゃくどう)」を表しているのだと。

火の河と荒れ狂う河に挟まれた白い細い道、白道は浄土往生を願う信心の道で一心不乱に念仏を

唱えて極楽浄土へ渡ろうということを意味している と。

樹齢30年以上の黒松の間に次世代を担う黒松の苗木を植樹し成長しているのであった。

参道の中程の右側には九品仏広場という公園があり、参道と調和した雰囲気の良い、子供達の

遊び場となっていた。

その先左手には、 三界萬霊塔・供養塔・庚申塔など8基の石塔・石仏

が並んでいた。

左側の石碑群に近づいて。

中央に「 奉寄進庚申供養塔 」と刻まれた石碑が。

右側の石碑・石仏群に近づいて。

「お地蔵様」(左)と板状駒型庚申塔「・青面金剛像」(右)で、青面金剛像に三猿が彫られている。

造立年は寛文十二年(1672)と比較的初期の庚申塔。

その30年ほど前に鎖国となり、20年後には元禄文化の華が咲いた時代のものである。

反対側から振り返って。

モミジ葉が朝の陽光に輝いていた。

そして「 浄眞寺 総門

」前に到着。

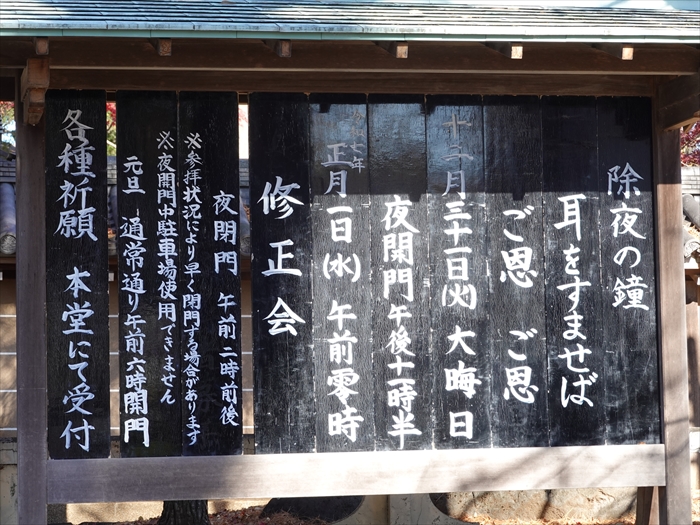

「掲示板」。

2024年末、2025年正月の予定が書かれていた。

九品山唯在念佛院浄真寺(くほんさんゆいざいねんぶついんじょうしんじ)は浄土宗寺院

。

越後国村上泰叟寺の珂碩(かせき)上人を請うて延宝6年(1678)に創建

されたものであると。

総門前の石段の中央の手摺には「舟の櫓」を表した手摺が。

「総門」に掲げられている 扁額「般舟場(はんじゅじょう)」

。

常に行道念仏して現前に諸仏を見奉る「般舟三昧」する道場であり、参拝者に願往生の心を自然に

発さんが為に書かれたものであるとのこと。

「般舟三昧」とは浄土教で説く精神統一法。諸仏現前三昧、仏立 (ぶつりゅう) 三昧ともいう。

7日ないし 90日間この三昧を行えば現前に仏を見ることができるのだと。

「 九品佛浄眞寺総門 」と。書体は篆書体か?

「 新東京名勝 選外十六景 奥沢 九品仏 」と刻まれた石碑。

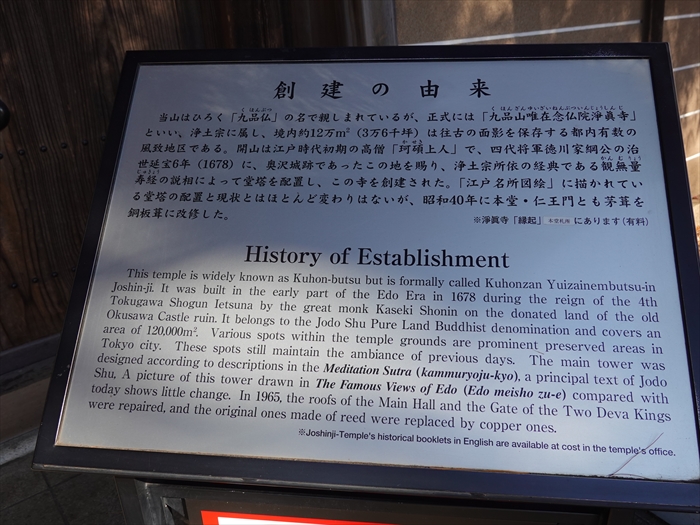

右手に「 創建の由来

「 創建の由来

当山はひろく「九品仏」の名で親しまれているが、正式には「九品山在念仏院淨眞寺」といい、

浄土宗に属し、境内約12万m2 ( 3万6十坪)は往古の面影を保存する都内有数の風致地区である。

開山は江戸時代初期の高僧「珂磧(かせき)上人」で、四代将軍徳川家綱公の治世延宝6年

( 1678 )に、奥沢城跡であったこの地を賜り、浄土宗所依の経典である観無量寿経の説相に

よって堂塔を配置し、この寺を創建された。「江戸名所図絵」に描かれている堂塔の配置と

現状とはほとんど変わりはないが、昭和40年に本堂・仁王門とも茅葺きを銅板葺に改修した。」

「 創建の由来

」案内板の後ろに「 筋塀(すじべい)

」という種類の塀があり、そこには

定規筋(じょうぎすじ)と呼ばれる 白い線が5本引かれていた。

定規筋(じょうぎすじ)と呼ばれる 白い線が5本引かれていた。

もともとは門跡寺院(もんぜきじいん)の証として5本の線を引いたのが始まりと。

定規筋の数が寺の格式を表すようになり、3本、4本、5本のうち5本が最高ランク

とされていると。

門跡寺院とは、皇室一門や公家の方が出家して住職を務める寺院のことをいい、古くより皇室と

関わりのある格式高い寺院とされているのだ。

「 九品佛道 」と刻まれた石碑が「総門」右手奥に。

そして 「総門」下 から、 紅葉に輝く境内 を。

例年より2週間程遅れていたのであった。

左手にあったのが後ほど訪ねた「 焔魔堂 」。

「 焔魔堂 」の 参道右側の紅葉 を追う。

赤い帽子、前掛けの石仏に近づいて。

「 淨真寺 」碑。

「 焔魔堂 」その手前に 「三途の川」に架かる橋 。

「三途の川」に架かる橋の前の石仏。

「焔魔堂」の前を右に折れた奥にも 5体の石仏 が並んでいた。

六体の石仏に向かう参道の紅葉 を追う。

「総門」を境内から見る。

三体の石仏が仲良く並ぶ。

こちらにも石仏が。

「 筋塀 」前の紅葉。

「 六地蔵 」であっただろうか?

六道(地獄、餓鬼、畜生、阿修羅、人、天)の入口に立ち、衆生の苦を救うと言う有り難い

地蔵様たち。

そして引き返しながら見上げて。

ここにも石仏群が。

ズームして。

こちらにも。

・・・つづく・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

-

鵠沼探訪:相模準四国八十八箇所はじまりの… 2025.11.29

-

鵠沼探訪:相模準四国八十八箇所はじまりの… 2025.11.28

-

鵠沼探訪:相模準四国八十八箇所はじまりの… 2025.11.27

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.