PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

【小は大を兼ねるか…

New!

Gママさん

New!

Gママさん

続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

2025年版 法界院(… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

Gママさん

New!

Gママさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

2025年版 法界院(…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 国内旅行

「神田川」に沿って 「柳原通り」を進むと「国道17号・中央通り」に合流

。

正面に見えたのが ビジネスセンター「JR神田万世橋ビル」 。

「JR神田万世橋ビル」 は、JR東日本の旧万世橋駅・旧交通博物館跡地の再開発プロジェクトに

よって建設されたビル。

正面に見えたのが ビジネスセンター「JR神田万世橋ビル」 。

「JR神田万世橋ビル」 は、JR東日本の旧万世橋駅・旧交通博物館跡地の再開発プロジェクトに

よって建設されたビル。

「神田川」に架かる「万世橋」

。

RC造アーチ橋「万世橋」 を斜めから覗き込んで。

「 万世橋

現在の万世橋と昌平橋の間に江戸城の見附の一つである筋違門(すじかいもん)がありました。

1872年(明治5年)に門が撤去されその石材を用いて架けられたのが、萬代橋(よろずよばし、

萬世橋)です。石造アーチの形状は眼鏡橋と通称され、東京名所として錦絵などにも

描かれました。

1903年(明治36年)、現在の位置に新たに万世橋が架橋された後、石造の萬世橋は1906年に

撤去されました。現在の橋は関東大震災後の1930年(昭和5年)に架けられました。

甲武鉄道(後の中央線)のターミナル駅として万世橋駅が1912年(明治45年)に開業すると、

橋の周辺は交通の要衝として大変な賑わいを見せました。」

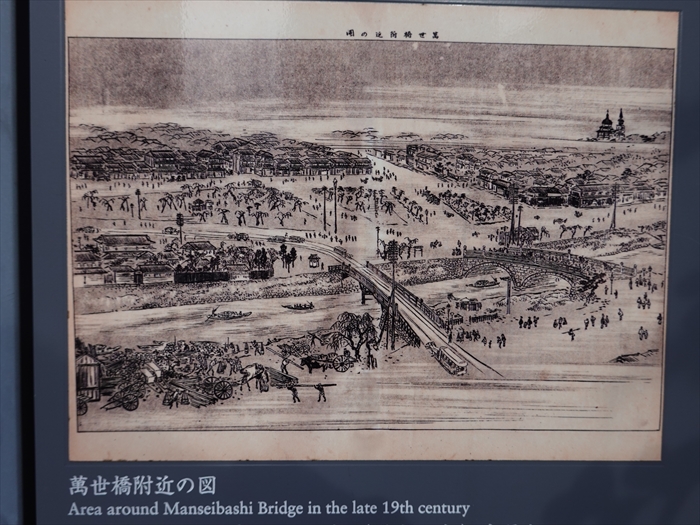

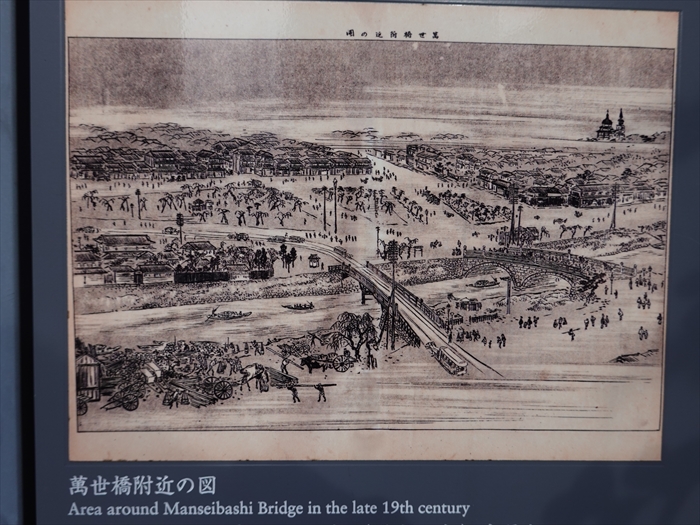

「 萬世橋附近の図 」。

明治33年(1900)新撰東京名所図会。

右の眼鏡橋が万世橋、現在よりやや上流にある。左は昌平橋。

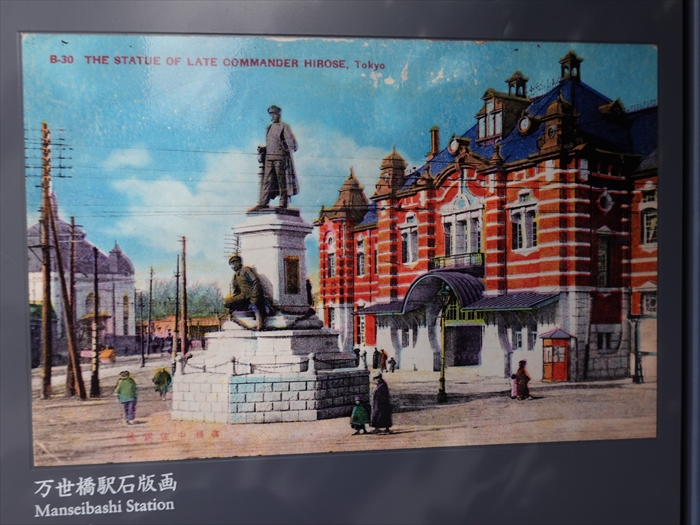

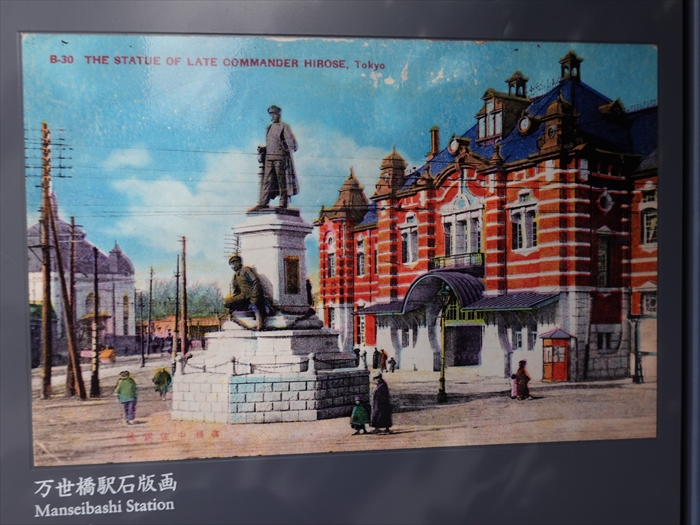

「 万世橋駅石版画 」。

「広瀬中佐銅像」の文字が。

横断歩道に向かって「万世橋」を渡る。

「神田川」の下流側 を見る。

正面に「 神田川橋梁 」、 山手線や京浜東北線のJR神田駅とJR秋葉原駅間にある鉄道橋 。

北側・「万世橋」交差点側の「 橋灯付き親柱 」 。

国道17号「万世橋」交差点。正面に見えたのが 総武線の鉄道橋 。

横断歩道を渡りながら、 国道17号の手摺 を見る。

「 汽車 」と「 燈籠 」がデザインされていた。

再び「万世橋」を渡る。

ここにも 橋名板「萬世橋」 。

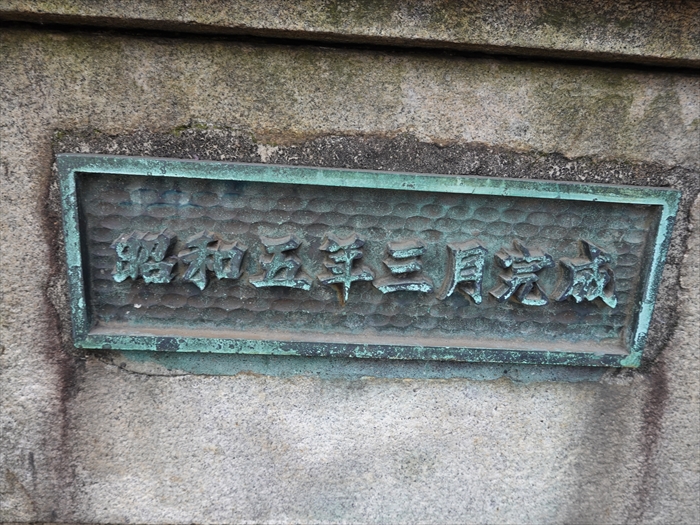

親柱に嵌め込まれた銘板にも歴史の重みと威厳とが感じられたのであった。

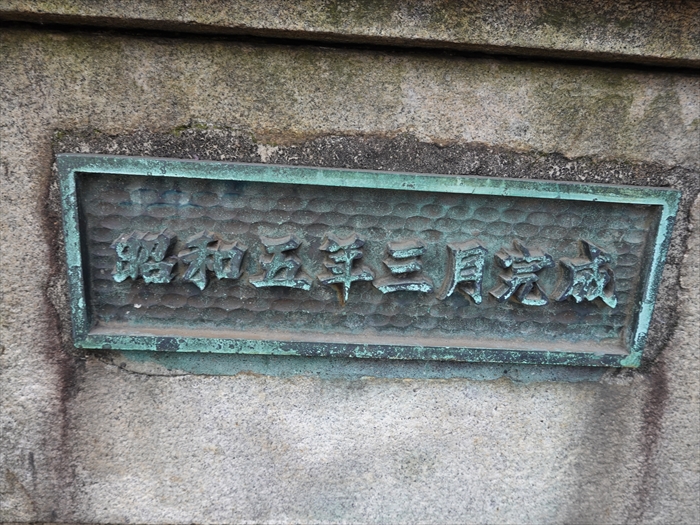

「 昭和五年三月完成 」。

そして右側前方に見えて来たアーチ状の続く建物が「 万世橋駅跡 」。

「神田川」の上流側を見る。

「 昌平橋 」と「 総武線鉄道橋・神田川橋梁 」。

・「 昌平橋 」

「 万世橋駅跡 」の 内部を散策 。

大きなジオラマが展示 されていた。

「 万世橋駅ジオラマ 大正初期 縮尺1/150 2013年10月制作 」。

「 旧万世橋駅 ジオラマ模型

JR中央線神田駅~御茶ノ水駅間にあったことをご存知ですか? 現在は東京駅を運行上の

起点としている中央線ですが、1912年の開業当時、中央線はこの万世橋駅が終始点の

ターミナル駅で、東京駅と同し建築家辰野金吾の設計による赤レンガ駅舎も存在しました。

その旧万世橋駅の鉄道遺構であるレンガアーチ高架橋部分をリノベーションした空間が

マーチエキュート神田万世橋です。そんな旧万世橋駅が営業していた往時の賑わいを

ジオラマ模型で再現し、展示しています。・・・以下略・・・」

「 東京のターミナル駅「万世橋駅」

江戸期より、主要街道、橋、水路が集中する交通の要衝であったこの地は、明治末期から

大正前期にかけて、鉄道の発達に伴い、東京における最も隆盛をきわめた場所の一つに

なりました。

このジオラマは明治・大正の先人たちが、夢と希望をその活動の原動力としていた時代の、

駅と街並み、そして人々の躍動をイメージ、再現したものです。

万世橋駅ジオラマ」

一瞬東京駅?と思ったが、これが 開業当時を再現した万世橋駅 と。

初代の駅舎は東京駅と同様に辰野金吾氏の設計による赤煉瓦造りだった と。なるほど!!

廻り込んで。

さらに。

万世橋駅の開業後に東京駅が完成して1919年(大正8年)に万世橋〜東京間が開通した。

万世橋駅が中央本線の起終点だったのは、たったの7年であったと。同年に神田駅が開業。

下の写真のごとく、万世橋駅が中央本線の起終点だったことがジオラマから理解できた

のであった。

当時の写真をネットから。

神田川越しに。

レンガアーチ高架橋部分が見事に並ぶ姿が。

正面から。

1936年(昭和11年)4月25日、東京駅から鉄道博物館が移転。これに伴い駅舎が解体縮小され、

博物館に併設された小屋となった(閉鎖後は博物館の事務室に使われた)。

ホーム上に設けられた従前の階段は博物館へ直結する特別連絡口となり(駅閉鎖後は休憩所に

転用)、代わりに駅出入用の別の階段が1935年(昭和10年)に新設されている。

また、この解体縮小の直前には駅構内の食堂が営業を終了した。その後、1943年(昭和18年)

11月1日(鉄道省から運輸通信省への再編と同日)に休止、駅舎は交通博物館部分を除いて

取り壊されたのだと。

幾重にもアーチが繋がったトンネル状の空間 。

巨大アーチ下部はレンガ積みの壁で仕切られていた。

通路の上部には、鉄骨構造物が残っていた場所もあった。

「旧万世橋駅 1912階段

1912年(明治45年)4月、万世橋駅開業の時に作られた階段。

1936年(昭和11年)4月の鉄道博物館(後の交通博物館)開館後は、ホームから

博物館に直接入館できる特別来館口として使われ、交通博物館時代は一部が休憩室として

活用されていました。階段は、厚い花崗岩や稲田石を削りだした重厚なもので、壁面の

タイルも、東京駅のレンガなどに見られる「 ※ 覆輪目地(ふくりんめじ)」という、

高級な 施工がされているのも特徴です。 」

※覆輪目地=タイルやレンガなどの仕上材の先端が丸みを帯びた形状に仕上げる工法。

「旧万世橋駅 1912階段」。

8年後廃駅になった不運な階段であると。

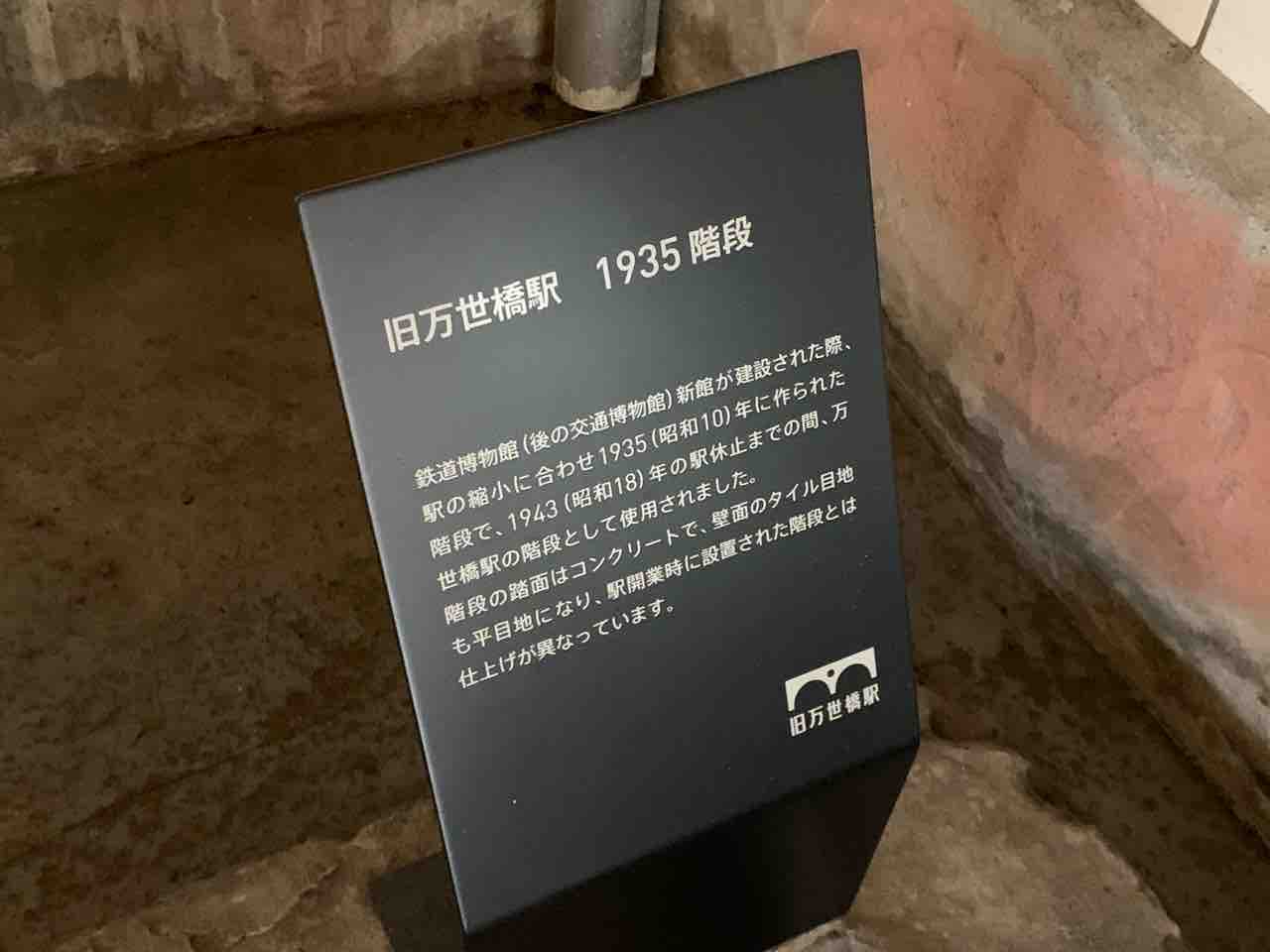

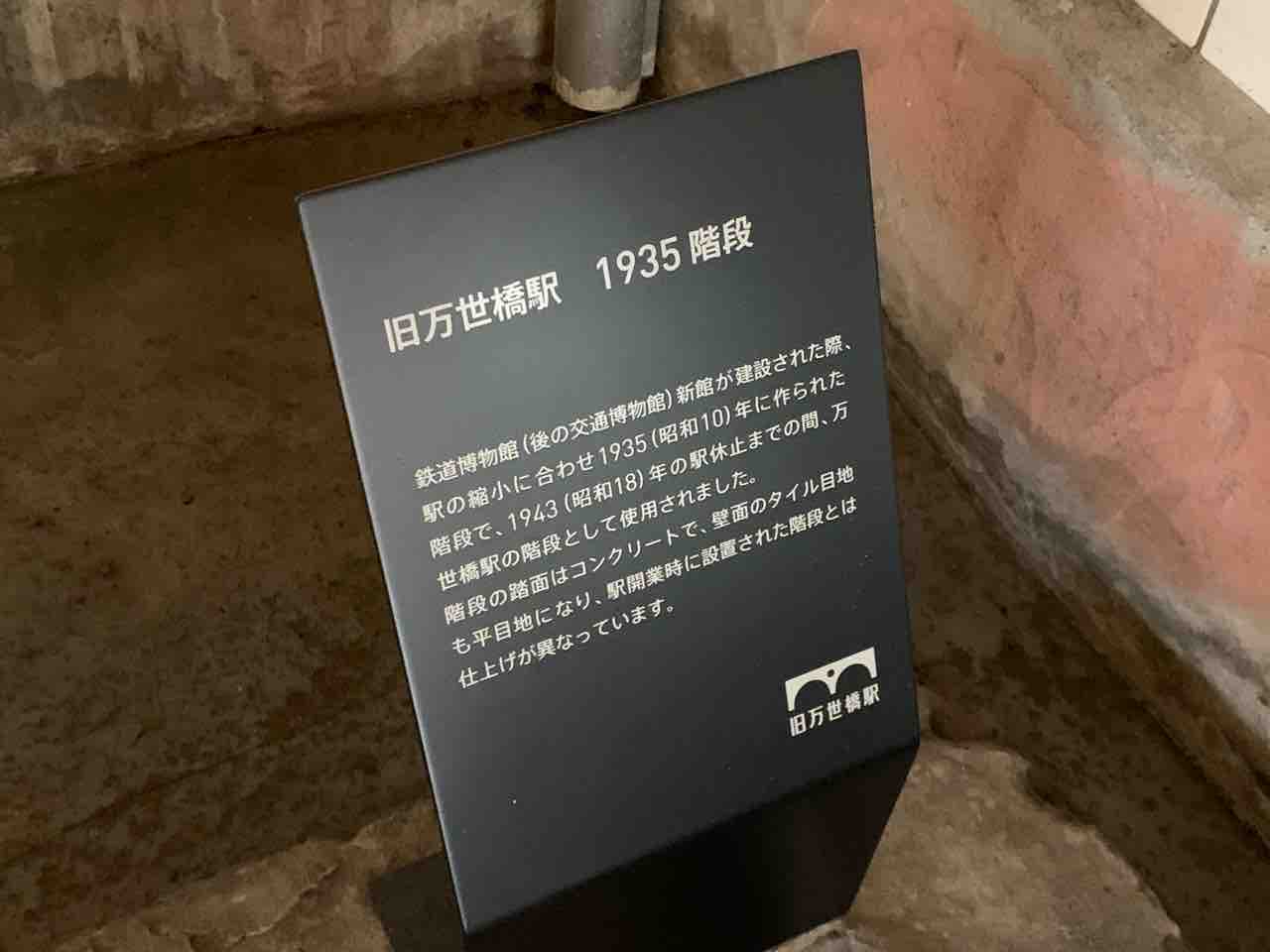

「 旧万世橋駅 1935階段

鉄道博物館(後の交通博物館)の新館が、ここ万世橋駅に建設されることになり、新たに

1935年(昭和10年)に設置。1943年(昭和18年)10月の駅休止までの間、ここが駅の

階段として使用されました。

なお、階段の踏面はコンクリート、壁面のタイル目地も平目地と、駅開業時に設置された

階段とは仕上げが異なっています。」

・・・もどる・・・

・・・つづく・・・

秋葉原電気街の南端に位置し、神田駅周辺とを結ぶ橋。橋の北は東京都千代田区外神田一丁目、

南は千代田区神田須田町一・二丁目で、南へ渡ってすぐ、JR中央線の万世橋架道橋ガードを潜る。

南は千代田区神田須田町一・二丁目で、南へ渡ってすぐ、JR中央線の万世橋架道橋ガードを潜る。

万世橋南詰のすぐ西にあった交通博物館(2006年閉館)の前を通る細い道が、1930年までの

旧中央通りだった。神田駅へ向かう新中央通りと、九段・両国橋を結ぶ靖国通りが交叉する、

現在の須田町交差点は1929年に作られたものである。

旧中央通りだった。神田駅へ向かう新中央通りと、九段・両国橋を結ぶ靖国通りが交叉する、

現在の須田町交差点は1929年に作られたものである。

上流には昌平橋が、下流には鉄道橋の神田川橋梁や人道橋の神田ふれあい橋が架かる。

南詰には万世橋駅や広瀬武夫と杉野孫七の銅像があったが、どれも現存しない。

神田須田町一丁目と外神田一丁目を結ぶ橋 です 。最初は明治17(1884)年に架けられた

木橋で「昌平橋」と呼ばれ 、その後、 「新万世橋」→「万世橋」と名称を替えた 。

明治36(1903)年にほぼ現在の位置に架けられたが、関東大震災で被害を受け、昭和5年

(1930)に 長さ26m、幅36mのRC造アーチ橋 が完成した。

この橋は、 巨大でアールデコ調の橋灯付き親柱が特徴 。

「 萬世橋 」の銘板も嵌め込まれていた。

南詰には万世橋駅や広瀬武夫と杉野孫七の銅像があったが、どれも現存しない。

神田須田町一丁目と外神田一丁目を結ぶ橋 です 。最初は明治17(1884)年に架けられた

木橋で「昌平橋」と呼ばれ 、その後、 「新万世橋」→「万世橋」と名称を替えた 。

明治36(1903)年にほぼ現在の位置に架けられたが、関東大震災で被害を受け、昭和5年

(1930)に 長さ26m、幅36mのRC造アーチ橋 が完成した。

この橋は、 巨大でアールデコ調の橋灯付き親柱が特徴 。

「 萬世橋 」の銘板も嵌め込まれていた。

RC造アーチ橋「万世橋」 を斜めから覗き込んで。

「 万世橋

現在の万世橋と昌平橋の間に江戸城の見附の一つである筋違門(すじかいもん)がありました。

1872年(明治5年)に門が撤去されその石材を用いて架けられたのが、萬代橋(よろずよばし、

萬世橋)です。石造アーチの形状は眼鏡橋と通称され、東京名所として錦絵などにも

描かれました。

1903年(明治36年)、現在の位置に新たに万世橋が架橋された後、石造の萬世橋は1906年に

撤去されました。現在の橋は関東大震災後の1930年(昭和5年)に架けられました。

甲武鉄道(後の中央線)のターミナル駅として万世橋駅が1912年(明治45年)に開業すると、

橋の周辺は交通の要衝として大変な賑わいを見せました。」

「 萬世橋附近の図 」。

明治33年(1900)新撰東京名所図会。

右の眼鏡橋が万世橋、現在よりやや上流にある。左は昌平橋。

「 万世橋駅石版画 」。

「広瀬中佐銅像」の文字が。

横断歩道に向かって「万世橋」を渡る。

「神田川」の下流側 を見る。

正面に「 神田川橋梁 」、 山手線や京浜東北線のJR神田駅とJR秋葉原駅間にある鉄道橋 。

北側・「万世橋」交差点側の「 橋灯付き親柱 」 。

国道17号「万世橋」交差点。正面に見えたのが 総武線の鉄道橋 。

横断歩道を渡りながら、 国道17号の手摺 を見る。

「 汽車 」と「 燈籠 」がデザインされていた。

再び「万世橋」を渡る。

ここにも 橋名板「萬世橋」 。

親柱に嵌め込まれた銘板にも歴史の重みと威厳とが感じられたのであった。

「 昭和五年三月完成 」。

そして右側前方に見えて来たアーチ状の続く建物が「 万世橋駅跡 」。

「神田川」の上流側を見る。

「 昌平橋 」と「 総武線鉄道橋・神田川橋梁 」。

・「 昌平橋 」

万世橋から約250m上流にある。最初は寛永年間(1624~1644)に架けられたといわれて

いる。 古名に「かり橋」・「新し橋」・「相生橋」、また一口坂に近いので「芋洗橋」 などが

あった。昌平橋の名の起こりは、 元禄4年(1691)将軍徳川綱吉が湯島に聖堂を造営し、

孔子の故郷である中国の魯の国昌平郷にちなみ 、昌平橋と名乗るように命じたことによると

いわれている。 明治維新後、相生橋と改めたが、明治6年(1873)に洪水で流されて

しまった。明治32年(1899)に再建され、再び昌平橋と命名 された。

現在の橋は、昭和3年(1928)12月8日に架けられたもので、長さ22.7m、幅30.1m、

コンクリ-ト橋。

・「 総武線鉄道橋・神田川橋梁 」は

総武線が御茶ノ水駅まで延長された際、 御茶ノ水駅 - 秋葉原駅間の神田川に架けられた橋 梁。

いる。 古名に「かり橋」・「新し橋」・「相生橋」、また一口坂に近いので「芋洗橋」 などが

あった。昌平橋の名の起こりは、 元禄4年(1691)将軍徳川綱吉が湯島に聖堂を造営し、

孔子の故郷である中国の魯の国昌平郷にちなみ 、昌平橋と名乗るように命じたことによると

いわれている。 明治維新後、相生橋と改めたが、明治6年(1873)に洪水で流されて

しまった。明治32年(1899)に再建され、再び昌平橋と命名 された。

現在の橋は、昭和3年(1928)12月8日に架けられたもので、長さ22.7m、幅30.1m、

コンクリ-ト橋。

・「 総武線鉄道橋・神田川橋梁 」は

総武線が御茶ノ水駅まで延長された際、 御茶ノ水駅 - 秋葉原駅間の神田川に架けられた橋 梁。

橋脚は八の字形のラーメン形式であるのが特徴

。本橋梁の御茶ノ水方はコンクリート製橋台が

中央本線上り線を跨ぐ形となっている。秋葉原方はコンクリート製橋台を挟んで松住町架道橋

へと繋がる。

中央本線上り線を跨ぐ形となっている。秋葉原方はコンクリート製橋台を挟んで松住町架道橋

へと繋がる。

本橋梁は、松住町架道橋と並び秋葉原電気街のランドマーク

にもなっている。このため、

本橋梁を含めた秋葉原の風景は色々なドラマ・映画にも登場 し、また松住町架道橋・総武線

隅田川橋梁とともにデザインも優れているため、日本の鉄道橋の象徴的存在にもなっている。

「 マーチエキュート神田万世橋 」は、交通博物館(旧万世橋駅)跡に完成し、平成25

(2013)年9月14日にグランドオープン。物販店や飲食店が入っていた。

また、旧万世橋駅のホーム部分が「2013プラットホーム(デッキ)」とし蘇り、中央線が

すぐそばを走るガラスで囲まれた展望カフェデッキもあった。

「 万世橋駅跡 」の神田川に張り出した オープンウッドデッキ を歩く。

本橋梁を含めた秋葉原の風景は色々なドラマ・映画にも登場 し、また松住町架道橋・総武線

隅田川橋梁とともにデザインも優れているため、日本の鉄道橋の象徴的存在にもなっている。

「 マーチエキュート神田万世橋 」は、交通博物館(旧万世橋駅)跡に完成し、平成25

(2013)年9月14日にグランドオープン。物販店や飲食店が入っていた。

また、旧万世橋駅のホーム部分が「2013プラットホーム(デッキ)」とし蘇り、中央線が

すぐそばを走るガラスで囲まれた展望カフェデッキもあった。

「 万世橋駅跡 」の神田川に張り出した オープンウッドデッキ を歩く。

「 万世橋駅跡 」の 内部を散策 。

大きなジオラマが展示 されていた。

「 万世橋駅ジオラマ 大正初期 縮尺1/150 2013年10月制作 」。

「 旧万世橋駅 ジオラマ模型

JR中央線神田駅~御茶ノ水駅間にあったことをご存知ですか? 現在は東京駅を運行上の

起点としている中央線ですが、1912年の開業当時、中央線はこの万世橋駅が終始点の

ターミナル駅で、東京駅と同し建築家辰野金吾の設計による赤レンガ駅舎も存在しました。

その旧万世橋駅の鉄道遺構であるレンガアーチ高架橋部分をリノベーションした空間が

マーチエキュート神田万世橋です。そんな旧万世橋駅が営業していた往時の賑わいを

ジオラマ模型で再現し、展示しています。・・・以下略・・・」

「 東京のターミナル駅「万世橋駅」

江戸期より、主要街道、橋、水路が集中する交通の要衝であったこの地は、明治末期から

大正前期にかけて、鉄道の発達に伴い、東京における最も隆盛をきわめた場所の一つに

なりました。

このジオラマは明治・大正の先人たちが、夢と希望をその活動の原動力としていた時代の、

駅と街並み、そして人々の躍動をイメージ、再現したものです。

万世橋駅ジオラマ」

一瞬東京駅?と思ったが、これが 開業当時を再現した万世橋駅 と。

初代の駅舎は東京駅と同様に辰野金吾氏の設計による赤煉瓦造りだった と。なるほど!!

廻り込んで。

さらに。

万世橋駅の開業後に東京駅が完成して1919年(大正8年)に万世橋〜東京間が開通した。

万世橋駅が中央本線の起終点だったのは、たったの7年であったと。同年に神田駅が開業。

下の写真のごとく、万世橋駅が中央本線の起終点だったことがジオラマから理解できた

のであった。

当時の写真をネットから。

神田川越しに。

レンガアーチ高架橋部分が見事に並ぶ姿が。

正面から。

1936年(昭和11年)4月25日、東京駅から鉄道博物館が移転。これに伴い駅舎が解体縮小され、

博物館に併設された小屋となった(閉鎖後は博物館の事務室に使われた)。

ホーム上に設けられた従前の階段は博物館へ直結する特別連絡口となり(駅閉鎖後は休憩所に

転用)、代わりに駅出入用の別の階段が1935年(昭和10年)に新設されている。

また、この解体縮小の直前には駅構内の食堂が営業を終了した。その後、1943年(昭和18年)

11月1日(鉄道省から運輸通信省への再編と同日)に休止、駅舎は交通博物館部分を除いて

取り壊されたのだと。

幾重にもアーチが繋がったトンネル状の空間 。

巨大アーチ下部はレンガ積みの壁で仕切られていた。

通路の上部には、鉄骨構造物が残っていた場所もあった。

「旧万世橋駅 1912階段

1912年(明治45年)4月、万世橋駅開業の時に作られた階段。

1936年(昭和11年)4月の鉄道博物館(後の交通博物館)開館後は、ホームから

博物館に直接入館できる特別来館口として使われ、交通博物館時代は一部が休憩室として

活用されていました。階段は、厚い花崗岩や稲田石を削りだした重厚なもので、壁面の

タイルも、東京駅のレンガなどに見られる「 ※ 覆輪目地(ふくりんめじ)」という、

高級な 施工がされているのも特徴です。 」

※覆輪目地=タイルやレンガなどの仕上材の先端が丸みを帯びた形状に仕上げる工法。

「旧万世橋駅 1912階段」。

「 旧万世橋駅 1935階段

」入口。

8年後廃駅になった不運な階段であると。

「 旧万世橋駅 1935階段

鉄道博物館(後の交通博物館)の新館が、ここ万世橋駅に建設されることになり、新たに

1935年(昭和10年)に設置。1943年(昭和18年)10月の駅休止までの間、ここが駅の

階段として使用されました。

なお、階段の踏面はコンクリート、壁面のタイル目地も平目地と、駅開業時に設置された

階段とは仕上げが異なっています。」

・・・もどる・・・

・・・つづく・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[国内旅行] カテゴリの最新記事

-

牛久大仏へ(その4) 2025.11.20

-

牛久大仏へ(その3) 2025.11.19 コメント(1)

-

牛久大仏へ(その2) 2025.11.18

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.