PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【南京櫨の紅葉 ・ …

New!

Gママさん

New!

Gママさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

Calendar

左側には、提灯が並ぶ。

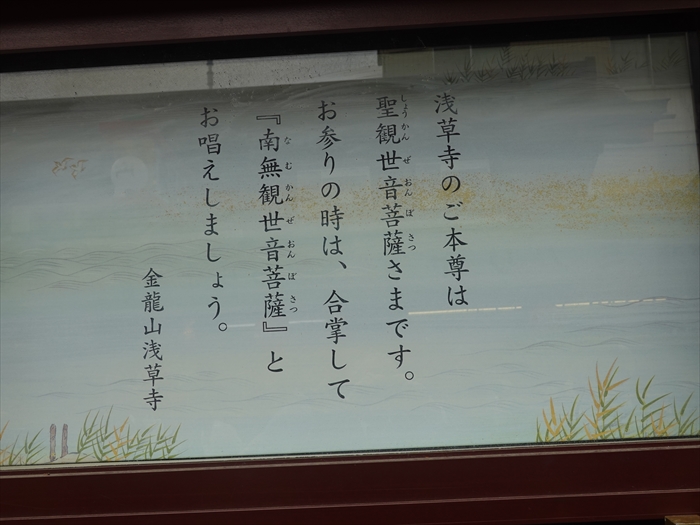

「浅草寺のご本尊は聖観世音菩薩さまです。

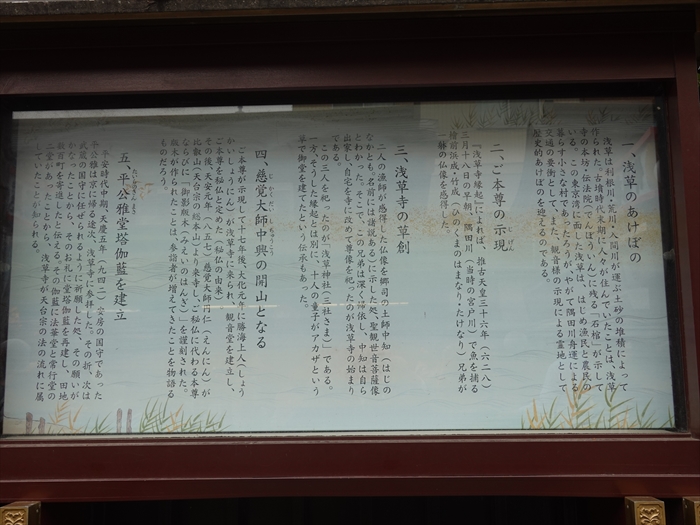

浅草、浅草寺の歴史についての案内板が並んでいた。

「 一、浅草のあけぼの

いたことは、浅草の本坊・伝法院(でんぽういん)に残る「石棺」が示している。この東京湾に面した

浅草は、はじめ漁民と農民の暮らす小さな村であったろうが、やがて隅田川舟運による交通の要衝

として、また、観音様の示現による霊地として歴史的あけぼのを迎えるのである。

二、ご本尊の示現

魚を捕る檜前浜成・竹成(ひのくまのはまなり・たけなり)兄弟が一躰の仏像を感得した。

三、浅草寺の草創

聖観世音菩薩像とわかった。そこて、この兄弟は深く帰依し、中知は自ら出家し、自宅を寺に

改めて尊像を祀ったのが淺草寺の始まりである。

四、慈覚大師中興の開山となる

を建立し、ご本尊を秘仏と定めた(秘仏の由来)。

代わる本尊ならびに「御影版木(みえいのはんぎ)」を謹刻された。板木が作られたことは、参拝者

が増えてきたことを物語るものだろう。

五、平公雅堂塔伽藍を建立

その折、次は武蔵の国守に任ぜられるように祈願した処、その願いがかなったことから、そのお礼に

堂塔、伽藍を再建し、田地数百町を寄進したと伝える。その伽藍に法華堂と常行堂の二堂があったこと

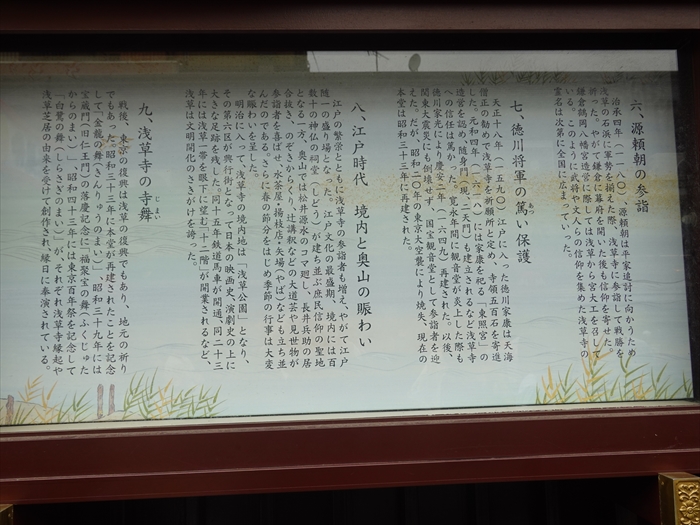

六、源頼朝の参詣

治承四年(一一八○)、源頼朝は平家追討に向かうため浅草の石浜に軍勢を揃えた際、浅草寺に参詣

して戦勝を祈った。やがて鎌倉に幕府を開いた後も 信仰を寄せた。鎌倉鶴岡八幡宮造営に際しては

浅草から宮大工を召している。このように武将や文人らの信仰を集めた浅草寺の霊名は次第に

全国に広まっていった。

七、徳川将軍の篤い保護

五百石を寄進した。元和四年(一六一ハ)には家康を祀る「東照宮」の造営を認め、随身門

(現、ニ天門)も建立されるなど浅草寺への信任は篤かった。寛永年間に観音堂が炎上した際も

として参詣者を迎えた。だが、昭和ニ〇年の東京大空襲により焼失、現在の本堂は昭和三十三年に

再建された。

八、江戸時代 境内と奥山の賑わい

境内には百数十の神仏の祠堂(しどう)が建ち並ぶ庶民信仰の聖地となる一方、奥山では松井源水の

コマ廻し、長井兵助の居合抜き、のぞきからくり、辻講釈などの大同芸や見世物が参詣者を喜ばせ、

水茶屋・揚枝店・矢場(やば)なども立ち並んだのである。さらに春の節分をはじめ季節の行事は

大変な賑わいを呈した。

演劇史の上に大きな足跡を残した。同十五年鉄道馬車が開通、同ニ十三年には浅草一帯を眠下に

望む「十ニ階」が開業されるなど、浅草は文明開化のさきがけを誇った。

九、浅草寺の寺舞(じまい)

されたことを記念して「金龍の舞(きんりゅうのまい)」、昭和三十九年には宝蔵門(旧仁王門)の

落慶記念に「福聚宝の舞(ふくじゅたからのまい)、昭和四十三年には東京百年祭を記念して

縁日に奉演されている。

「 浅草名所七福神

しました。その数は次第に増えて七福神となりましたが、当初、その顔ぶれは一定ではありません

でした。七という数の根拠には諸説ありますが、一種の聖数と考えられます。

十九世紀初めに江戸で成立しました。江戸名所七福神も江戸では有名でしたが戦後に中断し、

一九七七年(昭和五十ニ年)に再興されて今日に至るものです。

恵比寿

そして正面に「 宝蔵門 」が大きく見えて来た。

「 浅草観光案内図 」と「 浅草の観光行事 」 。

宝蔵門 」。

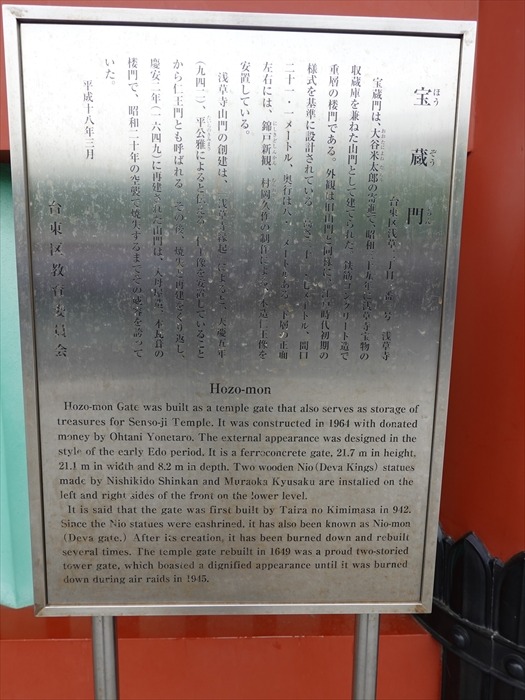

「 宝蔵門

台東区浅草二丁目三番一号 浅草寺

建てられた。鉄筋コンクリート造で重層の楼門である。外観は旧山門と同様に、江戸時代初期の

様式を基準に設計されている。 高さ二十一・七メートル ある。下層の正面左右には、錦戸新観、

村岡久作の制作による、木造仁王像を安置している。

仁王像を安置していることから仁王門とも呼ばれる 。その後、焼失と再建をくり返し、慶安二年

(一六四九)に再建された山門は、入母屋造、本瓦葺の楼門で、昭和二十年の空襲 で焼失するまで

その威容を誇っていた。

雷門をくぐり、人通り賑やかな仲見世を歩いてゆくと、前方に堂々たる朱塗りの楼門が参拝者を

迎える。浅草寺山門の宝蔵門である。門は初層が五間で、両端の二間には仁王像を奉安し、

中央の三間が通行のために開口している。

仁王像が安置されていることからもわかるように、この門はもともと仁王門と呼ばれていた。

『浅草寺縁起』によれば、平公雅が天慶5年(942)に武蔵守に補任され、その祈願成就の御礼

として仁王門を建立したのが創建という。以来、数度の焼失と再建ののち、徳川家光の寄進により

慶安2年(1649)に落慶した仁王門が、昭和20年まで諸人を迎えていた。今に伝わる錦絵の

数々に描かれた仁王門は慶安の門である。

昭和20年(1945)、仁王門は東京大空襲により観音堂・五重塔・経蔵などとともに焼失する。

昭和39年(1964)に大谷重工業社長・大谷米太郎ご夫妻の寄進により、鉄筋コンクリート造り、

本瓦葺きで再建された。経蔵を兼ねて伝来の経典や寺宝を収蔵することから、仁王門から宝蔵門と

改称された。

浅草寺に深く帰依していた尼僧の貞運尼が買い取り、浅草寺に奉納したという由緒をもつ。

この「元版一切経」を鎌倉から浅草まで運ぶ際に助力したのが、町火消し十番組の組頭・

新門辰五郎である。境内にあった新門の門番を務めたことから新門と名乗り、安政年間

(1854~60)に浅草寺の経蔵を寄進している。戦災で経蔵は焼失したが「元版一切経」は

疎開しており無事だった。宝蔵門は篤信の人びとに守られた宝物とともに、多くの参拝者の

安寧を見守っている。

「浅草寺」額

京都・曼殊院門跡の良尚法親王筆の模写 と。

「 小舟町 」と書かれた「 大提灯 」。

高さ 3.75m・幅 2.7m、重さ 450kg。

日本橋小舟町奉賛会より平成26年(2014)10月奉納掛け換え(4回目)。

「 吊灯籠 」

高さ 2.75m、重さ 1.000kg 銅製。

魚がし講 より昭和63年(1988)10月奉納掛け換え(2回目)

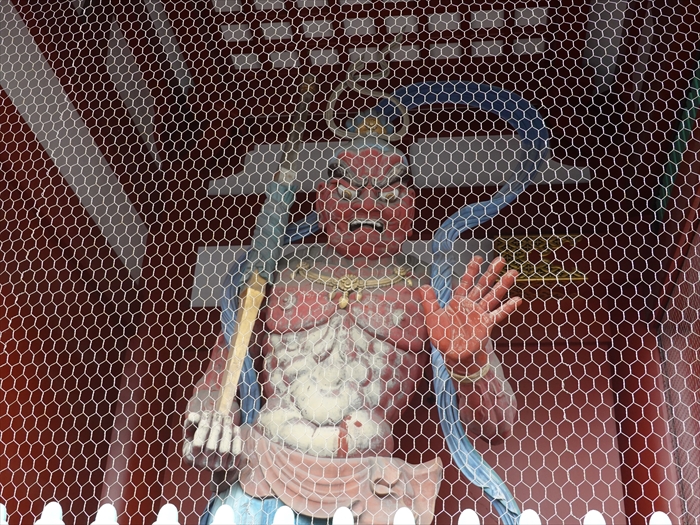

仁王尊像(木曾檜造り 重さ 各約1,000kg)

「阿形像」

ネットから。

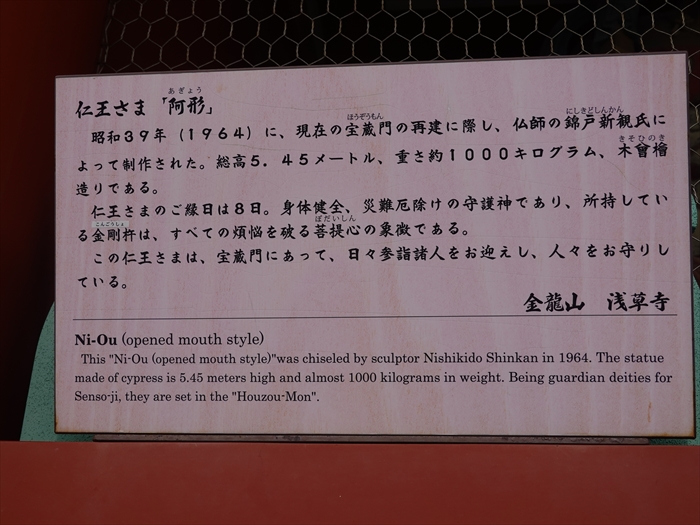

「 仁王様(阿行)

総高5. 4 5メートル、重さ約10 0 0キログラム、木會檜造りである。

煩悩を破る菩提心の象徴である。

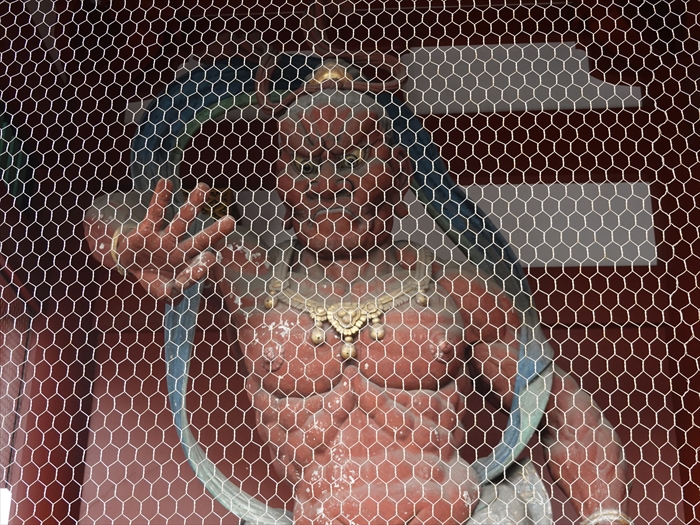

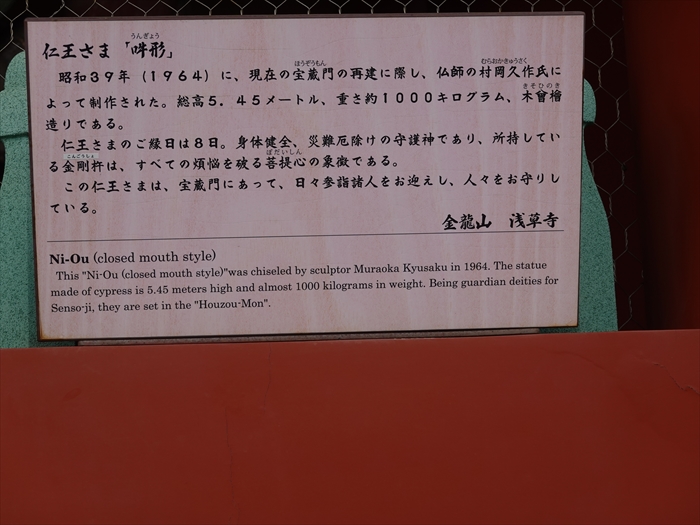

「 仁王様(吽行)

ネットから。

「 仁王様(吽行)

総高5. 4 5メートル、重さ約1000キログラム、木會檜造りである。

煩悩を破る菩提心の象徴である。

「 五重塔 」

日本で最も有名な五重塔のひとつが、浅草寺の境内にある五重塔。

その高さは約53.32mで、ビルでいうと15~20階だてに相当します。

浅草の五重塔は西暦942年に建てられたと言われています。江戸時代には寛永寺、池上本門寺、

芝増上寺にある五重塔と合わせて「江戸四塔」と呼ばれ親しまれてきましたが、太平洋戦争の時の

空襲で一度焼失してしまいました。いまの五重塔は焼失した後に場所を改めて建て直したものです。現在元の場所には石碑が建っています。

五重塔の先端にあるのは「 相輪 」と呼ばれる金属製の装飾。

これは、露盤、伏鉢、請花、九輪、水煙、竜舎、宝珠などが組み合わさったもので、上部に

位置する「宝珠」が最先端にある。

「 相輪 」案内図。

お釈迦様が火葬されたことをあらわす。

(または「刹管」)と呼ばれる。 また、仏舎利は塔の中に安置されていることもある。

そしてこちらは 「東京スカイツリー」の最上部 をズームして。

正面に「 浅草寺 本堂 」。

「宝蔵門」を「本堂」側から見る。

「 大わらじ

高さ 4.5m・幅 1.5m、重さ 500kg、藁 2,500kg使用。

山形県村山市有志より平成30年(2018)10月奉納〔昭和16年(1941)の初回以来、8回目〕

わらじは仁王さまのお力を表し、「この様な大きなわらじを履くものがこの寺を守っているのか」

と驚いて魔が去っていくといわれている。」

右側。

左側。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

-

鵠沼探訪:相模準四国八十八箇所はじまりの… 2025.11.29

-

鵠沼探訪:相模準四国八十八箇所はじまりの… 2025.11.28

-

鵠沼探訪:相模準四国八十八箇所はじまりの… 2025.11.27