PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

続日本100名城東北の…

New!

オジン0523さん

【甥のステント挿入… New!

Gママさん

New!

Gママさん

2025年版・岡山大学… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

【甥のステント挿入…

New!

Gママさん

New!

Gママさん2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: JINさんの農園

「 木馬亭

」の東側。

「 松川小祐司 」の看板がズラッと。

前身は関東で人気を誇っていた「演美座」。

その後「劇団松」の立ち上げを経て、平成26年(2014年)に 松川小祐司が座長を襲名 、

劇団名も「新喜楽座」に改める。平成29年(2017年)6月には「 劇団美松

古典舞踊からダンスまで、多彩な要素を盛り込んだ舞台は、多くの観客を魅了している と。

「奥山おまいりまち」と「ホッピー通り」の角にあった「大衆酒場 たぬき」。

「 南郷力丸 」。

白浪五人男「知らざあ言ってきかせやしょう」一人ひとりの因果をからめた錦絵のような

世話物です と。

右折して「 ホッピー通り 」を進む。

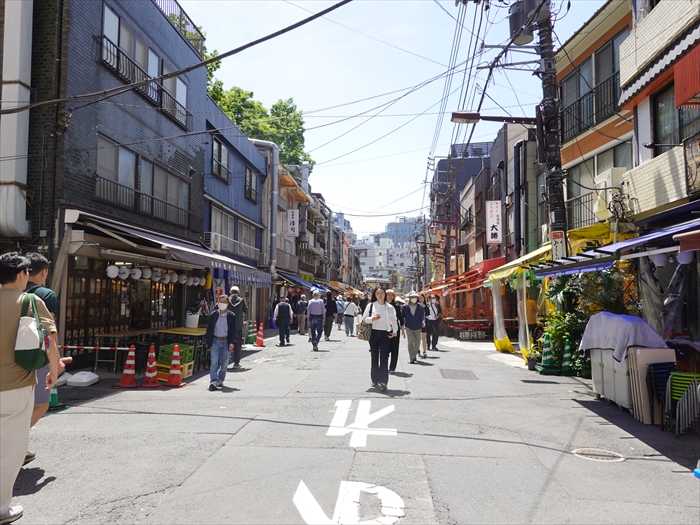

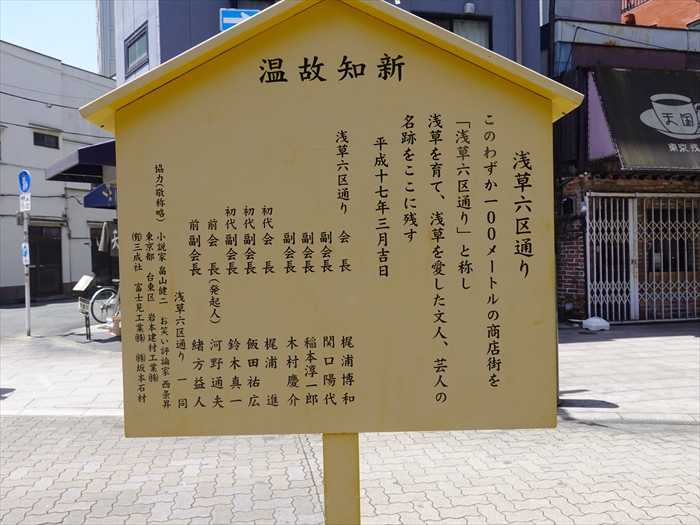

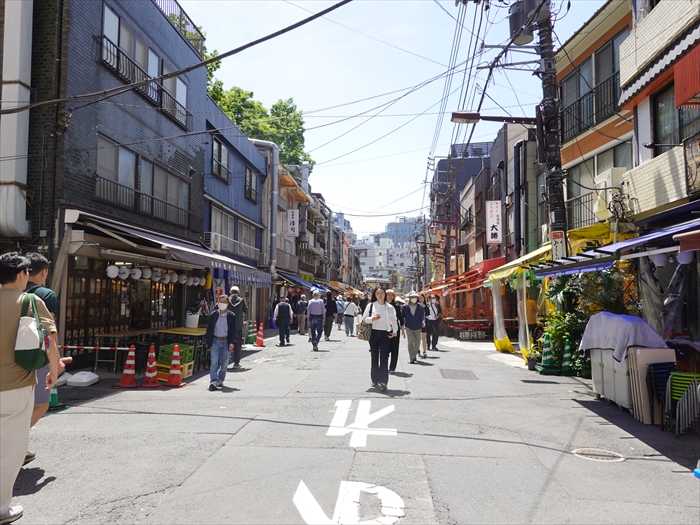

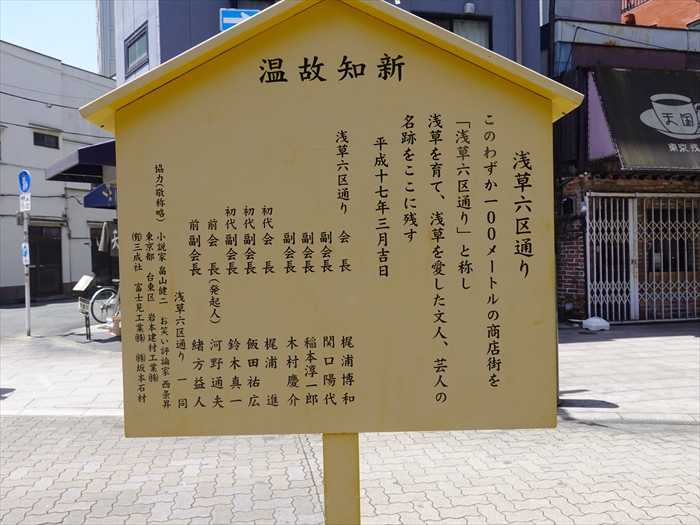

「 温故知新

浅草六区通り会(旧浅草六区フラワー通り商店会)は、伝法院通りと六区興行街を結び、

つくばエクスプレス浅草駅から0分という、繁華な浅草の核になる位置に存在する。

ひょうたん池が埋め立てられて後、六区界隈に縁が望まれ、町並み修景事業として、

できる商店街として愛されてきた。しかし、これまで22年もの間親しまれてきた浅草唯一の

コミュニティ道路も、植栽が繁茂しすぎて通りが暗くなりがちであった。つくばエクスプレス

開業を機に、「浅草六区通り会」と名称変更すると同時に植栽を撤去し、道路と街路灯の

リニューアルを行った。

15本の街路灯の表裏に、浅草を愛し育てた六区ゆかりの文人・芸人大宮敏光・渥美清など33名の

写真とプロフィールを取付け、浅草らしさを演出していた。

灯籠も置かれていた。

これぞ浅草らしい風景。

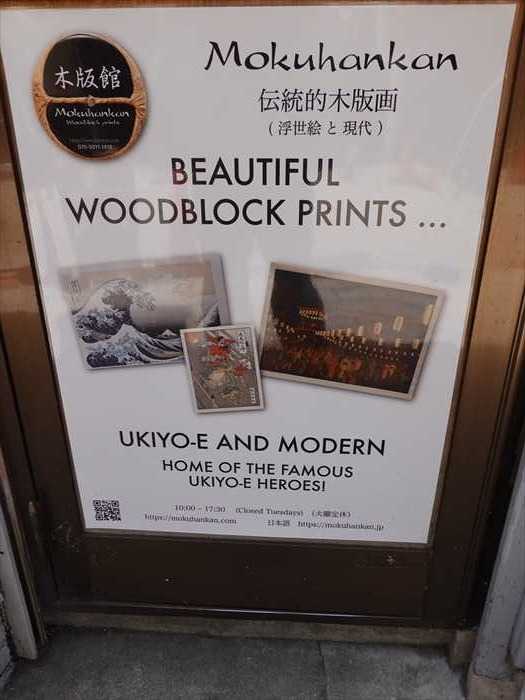

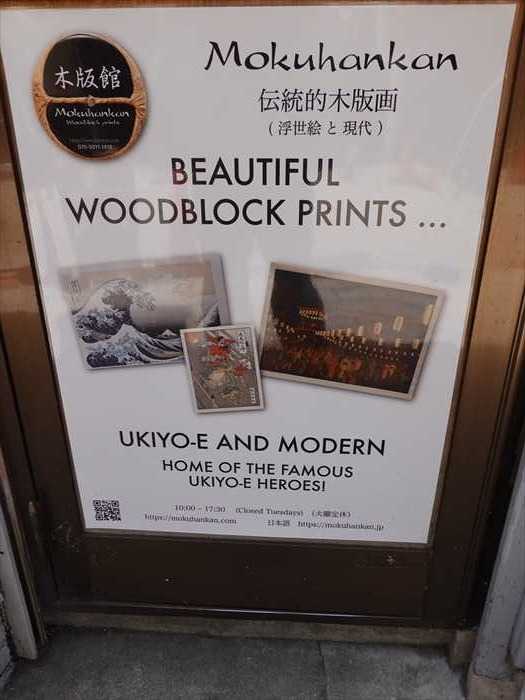

「 木版館 」。

「 木版館 」は、東京の浅草にある伝統的な木版画の店。 新しく制作された版画だけでなく、

年代物の浮世絵など幅広く商品を取り揃えている と。

「魔里王轟(マリオカート) 愛友好毅」

「 忍者体験処 時空館 」

忍者になって修行ができるテーマパーク。手裏剣射的や瓦割体験など、大人から子供まで楽しめる

色々な忍者体験を用意。和文化や忍者を通じて人との繋がりや絆を深め遊びを通じて学びを

提供したい、という思いで様々なサービスを提供中と。

振り返って。

「 浅草リトルシアター 」。

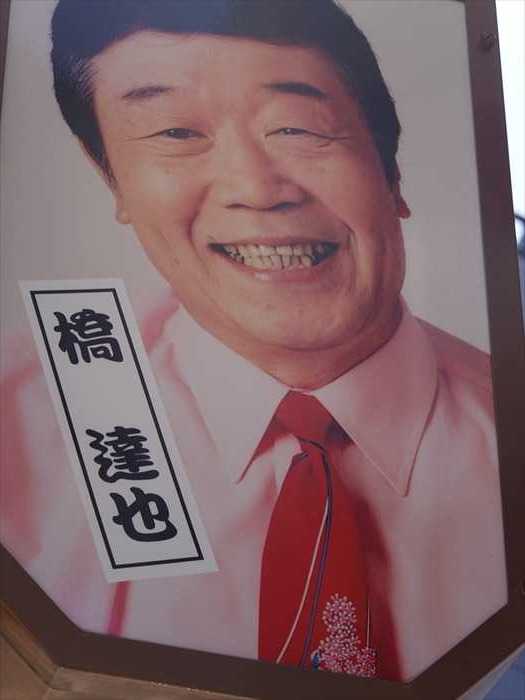

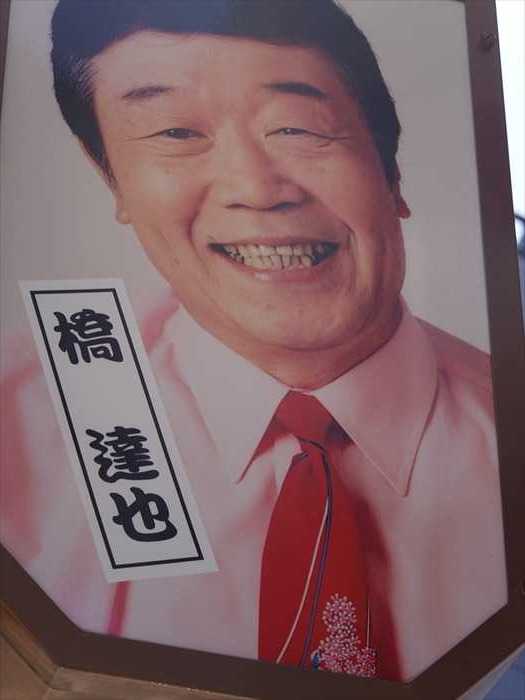

「 橋達也 」

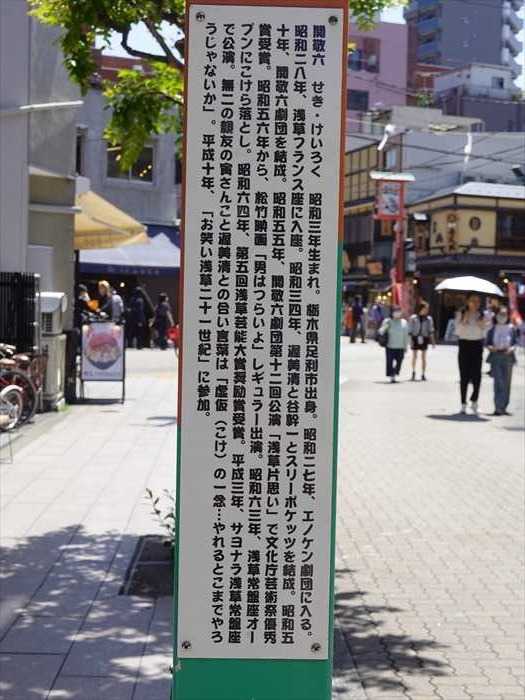

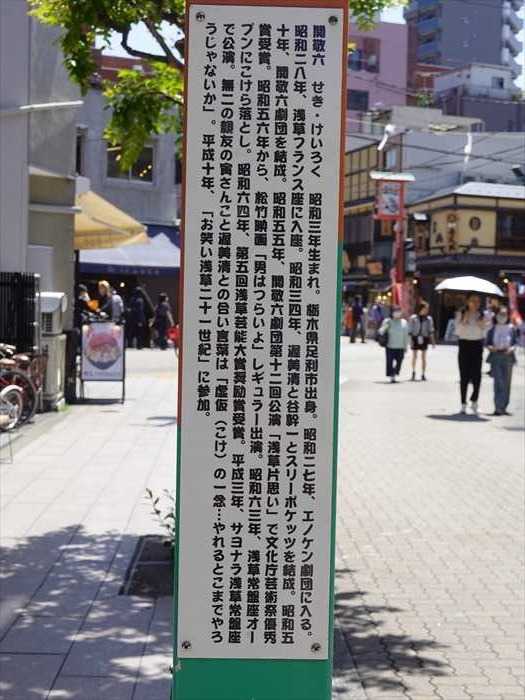

「 関敬六 」。

「関敬六 せき・けいろく 昭和3年(1928年)生まれ。栃木県足利市出身。平成18年

(2006年)没。 昭和27年(1952年)、エノケン劇団に入る。 昭和28年(1953年)、浅草

フランス座に入座。昭和34年(1959年)、渥美清と谷幹一とスリーポケッツを結成。

昭和50年(1975年)、関敬六劇団を結成。昭和55年(1980年)、関敬六劇団第12回公演

「浅草片思い」で文化庁芸術祭優秀賞受賞。昭和56年(1981年)から、松竹映画

「男はつらいよ」レギュラー出演。昭和63年(1988年)、浅草常磐座オープンに

こけら落とし。昭和64年(1989年)、第5回浅草芸能大賞奨励賞受賞。平成3年(1991年)、

さよなら浅草常盤座で公演。無二の親友の寅さんこと渥美清との合言葉は

「虚仮(こけ)の一念…やれるとこまでやろうじゃないか」。平成10年(1998年)、

「お笑い浅草二十一世紀」に参加。」

「 伝法院通り 」 をさらに進む。

「 浅草苺座 」

「日本の苺で世界をあっ!と言わせよう!」 そんな想いを込めて、浅草の伝法院通りに

2019年5月1日にオープンした苺スイーツ専門。

「 苺ビール 」。

苺のビールなんて初体験。

香りもまさに苺。

一口飲むと口いっぱいに苺の香りが広がります。

ビールの苦味もあるのですが、苺の甘みもあり、ビールが苦手な人でも大丈夫そう。

けっこう甘いので、デザート感覚。

店頭。

そしてその先左手にあった「 鎮護堂 」を訪ねた。

「 巽門 」と。

「火防 盗難除

「 ご供養 毎月二十四日午前十時 修行 水子地蔵尊 」

境内に入ると

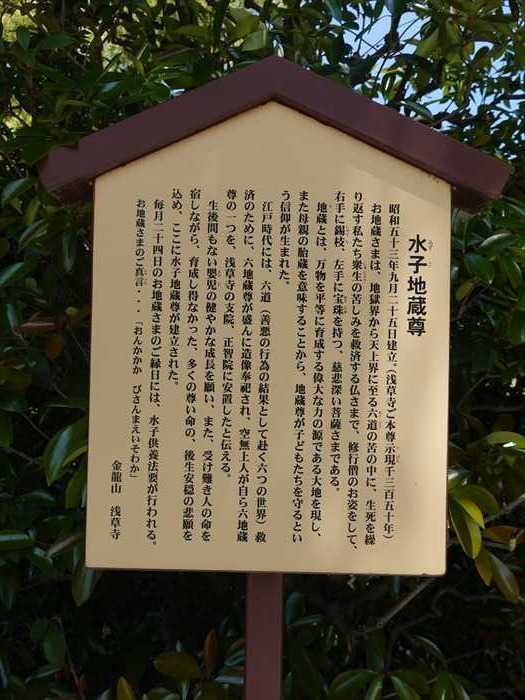

「 水子地蔵尊 」

近づいて。

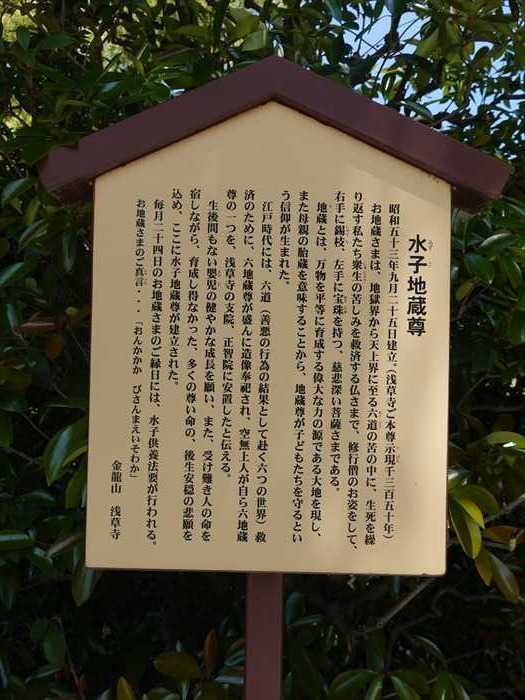

「 水子地蔵尊

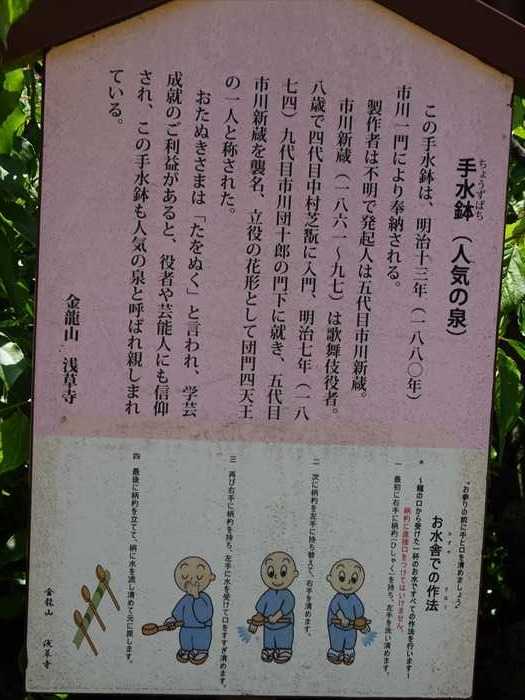

「 手水鉢 」。

近づいて。

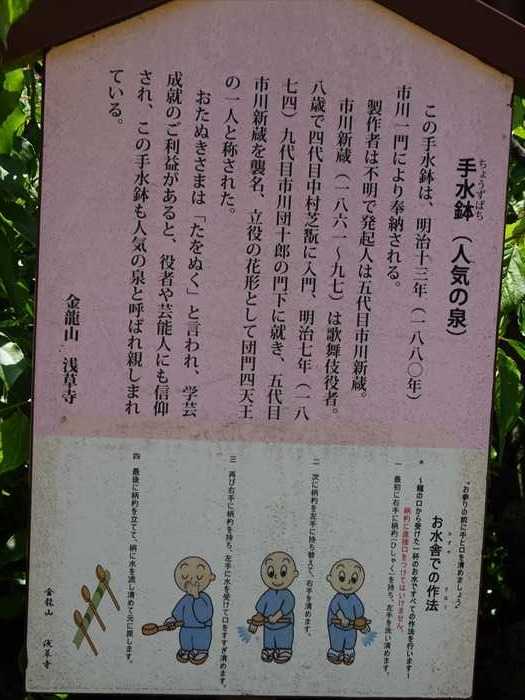

「 手水鉢(ちょうずばち)(人気の泉)

「 覆屋(おおいや) 」。

向かって左から、開運 目白地蔵尊、出世・子育 おやす地蔵尊、加頭地蔵尊(かとうじぞうそん)、

石仏三基、加頭観世音菩薩が並ぶ。

「 加頭観世音菩薩 」。

「 加頭地蔵尊

破損した頭部をつないであるため「加頭地蔵」の名がある。「首がつながる」との俗信から、

サラリーマンらの信奉も集める。造立年代は不明」

「 出世子育おやす地蔵尊 」。

「 開運目白地蔵尊 」。

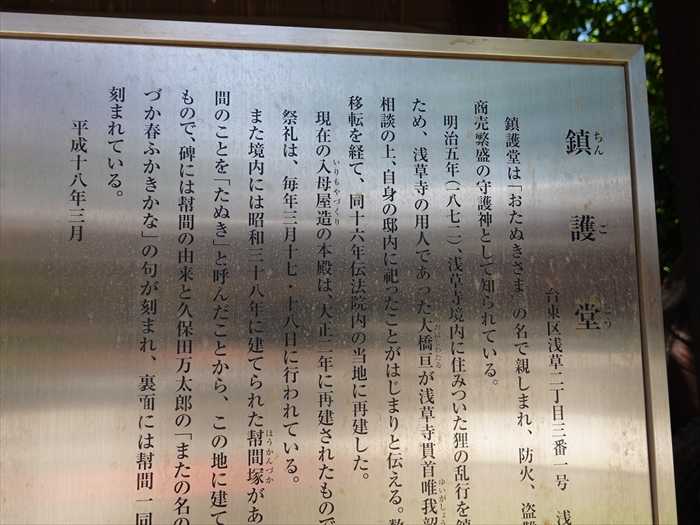

そして「 鎮護堂 」。

近づいて。

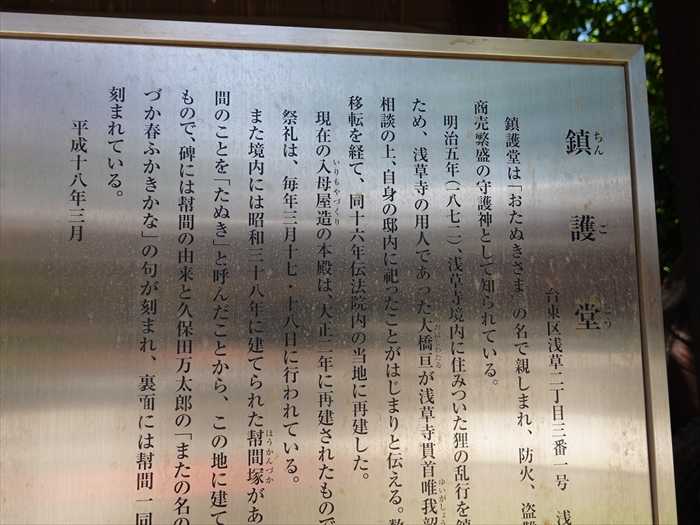

「 鎮護堂

台東区浅草二丁目三番一号 浅草寺

扁額「鎮護堂」 。

正面から。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

「 松川小祐司 」の看板がズラッと。

前身は関東で人気を誇っていた「演美座」。

その後「劇団松」の立ち上げを経て、平成26年(2014年)に 松川小祐司が座長を襲名 、

劇団名も「新喜楽座」に改める。平成29年(2017年)6月には「 劇団美松

古典舞踊からダンスまで、多彩な要素を盛り込んだ舞台は、多くの観客を魅了している と。

「奥山おまいりまち」と「ホッピー通り」の角にあった「大衆酒場 たぬき」。

「 南郷力丸 」。

白浪五人男「知らざあ言ってきかせやしょう」一人ひとりの因果をからめた錦絵のような

世話物です と。

右折して「 ホッピー通り 」を進む。

「 温故知新

浅草六区通り

このわずか一〇〇メートルの商店街を「浅草六区通り」と称し

浅草を育て、浅草を愛した文人、芸人の名跡をここに残す

平成十七年三月吉日」

浅草六区通り会(旧浅草六区フラワー通り商店会)は、伝法院通りと六区興行街を結び、

つくばエクスプレス浅草駅から0分という、繁華な浅草の核になる位置に存在する。

ひょうたん池が埋め立てられて後、六区界隈に縁が望まれ、町並み修景事業として、

できる商店街として愛されてきた。しかし、これまで22年もの間親しまれてきた浅草唯一の

コミュニティ道路も、植栽が繁茂しすぎて通りが暗くなりがちであった。つくばエクスプレス

開業を機に、「浅草六区通り会」と名称変更すると同時に植栽を撤去し、道路と街路灯の

リニューアルを行った。

15本の街路灯の表裏に、浅草を愛し育てた六区ゆかりの文人・芸人大宮敏光・渥美清など33名の

写真とプロフィールを取付け、浅草らしさを演出していた。

灯籠も置かれていた。

これぞ浅草らしい風景。

「 木版館 」。

「 木版館 」は、東京の浅草にある伝統的な木版画の店。 新しく制作された版画だけでなく、

年代物の浮世絵など幅広く商品を取り揃えている と。

イギリス・ロンドン出身のデービット・フルさん(66歳)は、フルート奏者を目指していたが

街でたまたま見かけたのが日本の木版画。その魅力に衝覃を受けて木版画職人の道へ進み、

1986年に日本移住を決意。今では日本在住40年近くとなり、數年前には念願の浅草に自分の店を

開いたと。

街でたまたま見かけたのが日本の木版画。その魅力に衝覃を受けて木版画職人の道へ進み、

1986年に日本移住を決意。今では日本在住40年近くとなり、數年前には念願の浅草に自分の店を

開いたと。

「魔里王轟(マリオカート) 愛友好毅」

「 忍者体験処 時空館 」

忍者になって修行ができるテーマパーク。手裏剣射的や瓦割体験など、大人から子供まで楽しめる

色々な忍者体験を用意。和文化や忍者を通じて人との繋がりや絆を深め遊びを通じて学びを

提供したい、という思いで様々なサービスを提供中と。

振り返って。

「 浅草リトルシアター 」。

「 橋達也 」

「 橋達也 はしたつや

昭和14年 大連生まれ。本名 枦嘉彦(ハシヨシヒコ) 昭和38年、

浅草東洋興業に入座。新宿ミュージックホール、池袋フランス座、浅草ロック座等に於いて

軽演劇を学ぶ。昭和41年(1966年)に退座以降、森川信座長、有島一郎座長でコマ劇場出演。

昭和43年(1968年)、花かおるとストレートコンビを結成。「~ダメなのねー、ダメなのよー、

~千葉の女は乳搾り」等の流行語を生みテレビ、映画に出演。昭和49年(1974年)コンビ解散。

昭和52年(1977年)、メンバー4人で、「笑いの園」を結成。5年後の昭和57年(1982年)解散。

昭和63年(1988年)~平成4年(1992年)まで劇団ミニキャンプを旗揚げ。平成10年(1998年)、

浅草を盛り上げようというテーマで「お笑い浅草二十一世紀」をスタート。浅草木馬亭に於いて、

毎月自ら仕切りを取り、邁進している。 平成16年(2004年)度文化庁、浅草二十一世紀

「お笑い浅草二十一世紀」芸術祭(演芸)大賞受賞。」

浅草東洋興業に入座。新宿ミュージックホール、池袋フランス座、浅草ロック座等に於いて

軽演劇を学ぶ。昭和41年(1966年)に退座以降、森川信座長、有島一郎座長でコマ劇場出演。

昭和43年(1968年)、花かおるとストレートコンビを結成。「~ダメなのねー、ダメなのよー、

~千葉の女は乳搾り」等の流行語を生みテレビ、映画に出演。昭和49年(1974年)コンビ解散。

昭和52年(1977年)、メンバー4人で、「笑いの園」を結成。5年後の昭和57年(1982年)解散。

昭和63年(1988年)~平成4年(1992年)まで劇団ミニキャンプを旗揚げ。平成10年(1998年)、

浅草を盛り上げようというテーマで「お笑い浅草二十一世紀」をスタート。浅草木馬亭に於いて、

毎月自ら仕切りを取り、邁進している。 平成16年(2004年)度文化庁、浅草二十一世紀

「お笑い浅草二十一世紀」芸術祭(演芸)大賞受賞。」

「 関敬六 」。

「関敬六 せき・けいろく 昭和3年(1928年)生まれ。栃木県足利市出身。平成18年

(2006年)没。 昭和27年(1952年)、エノケン劇団に入る。 昭和28年(1953年)、浅草

フランス座に入座。昭和34年(1959年)、渥美清と谷幹一とスリーポケッツを結成。

昭和50年(1975年)、関敬六劇団を結成。昭和55年(1980年)、関敬六劇団第12回公演

「浅草片思い」で文化庁芸術祭優秀賞受賞。昭和56年(1981年)から、松竹映画

「男はつらいよ」レギュラー出演。昭和63年(1988年)、浅草常磐座オープンに

こけら落とし。昭和64年(1989年)、第5回浅草芸能大賞奨励賞受賞。平成3年(1991年)、

さよなら浅草常盤座で公演。無二の親友の寅さんこと渥美清との合言葉は

「虚仮(こけ)の一念…やれるとこまでやろうじゃないか」。平成10年(1998年)、

「お笑い浅草二十一世紀」に参加。」

「 伝法院通り 」 をさらに進む。

「 浅草苺座 」

「日本の苺で世界をあっ!と言わせよう!」 そんな想いを込めて、浅草の伝法院通りに

2019年5月1日にオープンした苺スイーツ専門。

「 苺ビール 」。

苺のビールなんて初体験。

香りもまさに苺。

一口飲むと口いっぱいに苺の香りが広がります。

ビールの苦味もあるのですが、苺の甘みもあり、ビールが苦手な人でも大丈夫そう。

けっこう甘いので、デザート感覚。

店頭。

そしてその先左手にあった「 鎮護堂 」を訪ねた。

「 巽門 」と。

「火防 盗難除

浅草寺本坊伝法院守護

鎮護大使者(おたぬきさま)

鎮護大使者(おたぬきさま)

ご利益 商売繁昌、火防・盗難除、学芸成就

大祭日 春三月十七日 秋 十一月四日

ご縁日 毎月一日・十五日

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

余録 幇間塚(ほうかんづか)(全国幇間協会奉納)

手水鉢 (市川一鬥奉納)」 ~人気の泉~

「 ご供養 毎月二十四日午前十時 修行 水子地蔵尊 」

境内に入ると

「 水子地蔵尊 」

近づいて。

「 水子地蔵尊

昭和五十三年九月一十五日建立。(浅草寺ご本尊示現千三百五十年)

お地蔵さまは、地獄界から天上界に至る六道の苦の中に、生死を繰り返す私たち衆生の苦しみを

救済する仏さまで、修行僧のお姿をして、右手に錫枝、左手に宝珠を持つ、慈悲深い菩薩さま

である。

救済する仏さまで、修行僧のお姿をして、右手に錫枝、左手に宝珠を持つ、慈悲深い菩薩さま

である。

地蔵とは、万物を平等に育成する偉大な力の源である大地を現し、また母親の胎蔵を意味する

ことから、地蔵尊が子どもたちを守るという信仰が生まれた。

ことから、地蔵尊が子どもたちを守るという信仰が生まれた。

江戸時代には、六道(善悪の行為の結果として赴く六つの世界)救済のために、六地蔵尊が盛んに

造像本祀され、空無上人が自ら六地蔵尊の一つを、浅草寺の支院、正智院に安置したと伝える。

造像本祀され、空無上人が自ら六地蔵尊の一つを、浅草寺の支院、正智院に安置したと伝える。

生後間もない嬰児の健やかな成長を願い、また、受け難き人の命を宿しながら、育成し得なかった、

多くの尊い命の、後生安穏の悲願を込め、ここに水子地蔵尊が建立された。

多くの尊い命の、後生安穏の悲願を込め、ここに水子地蔵尊が建立された。

毎月二十四日のお地蔵さまのご縁日には、水子供養法要が行われる。

お地蔵さまのご真言・・・「おんかかか びさんまえいそわか」

金龍山浅草寺」

「 手水鉢 」。

近づいて。

「 手水鉢(ちょうずばち)(人気の泉)

この手水鉢は、明治十三年(一八八〇年)市川一門により奉納される。

製作者は不明で発起人は五代目市川新蔵。

市川新蔵(一八六一~九七)は歌舞伎役者。八歳で四代目中村芝翫に入門、明治七年(一八七四)

九代目市川団十郎の門下に就き、五代目市川新蔵を襲名、立役の花形として団門四天王の一人と

称された。

九代目市川団十郎の門下に就き、五代目市川新蔵を襲名、立役の花形として団門四天王の一人と

称された。

おたぬきさまは「たをぬく」と言われ、学芸成就のご利益があると、役者や芸能人にも信仰され、

この手水鉢も人気の泉と呼ばれ親しまれている。

この手水鉢も人気の泉と呼ばれ親しまれている。

金龍山 浅草寺」

「 覆屋(おおいや) 」。

向かって左から、開運 目白地蔵尊、出世・子育 おやす地蔵尊、加頭地蔵尊(かとうじぞうそん)、

石仏三基、加頭観世音菩薩が並ぶ。

「 加頭観世音菩薩 」。

「 加頭地蔵尊

破損した頭部をつないであるため「加頭地蔵」の名がある。「首がつながる」との俗信から、

サラリーマンらの信奉も集める。造立年代は不明」

「 出世子育おやす地蔵尊 」。

「 開運目白地蔵尊 」。

そして「 鎮護堂 」。

近づいて。

「 鎮護堂

台東区浅草二丁目三番一号 浅草寺

鎮護堂は「おたぬきさま」,の名で親しまれ、防火、盗難、商売繁盛の守護神としで知られている。

明治五年(一八七二)、浅草寺境内に住みついた狸の乱行を鎮めるため、浅草寺の用人であった

大橋亘が浅草寺貫主唯我韶舜(ゆいがしょうしゅん)と相談の上、自身の邸内に祀ったことが

はじまりと伝える。数度の移転を経て、同16年伝法院内の当地に再建した。

現在の入母屋造の本殿は、大正2年に再建されたものである。

祭礼は、毎年3月17・18日に行われている。

また境内には昭和38年に建てられた幇間塚がある。

幇間のことを「たぬき」と呼んだことから、この地に建てられたもので、碑には幇間の由来と

久保田万太郎の「またの名のたぬきづか春ふかきかな」の句が刻まれ、裏面には幇間一同の名が

刻まれている。

平成18年3月 台東区教育委員会」

大橋亘が浅草寺貫主唯我韶舜(ゆいがしょうしゅん)と相談の上、自身の邸内に祀ったことが

はじまりと伝える。数度の移転を経て、同16年伝法院内の当地に再建した。

現在の入母屋造の本殿は、大正2年に再建されたものである。

祭礼は、毎年3月17・18日に行われている。

また境内には昭和38年に建てられた幇間塚がある。

幇間のことを「たぬき」と呼んだことから、この地に建てられたもので、碑には幇間の由来と

久保田万太郎の「またの名のたぬきづか春ふかきかな」の句が刻まれ、裏面には幇間一同の名が

刻まれている。

平成18年3月 台東区教育委員会」

扁額「鎮護堂」 。

正面から。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴… 2025.11.15

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴… 2025.11.14

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴… 2025.11.13

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.