PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

続日本100名城東北の…

New!

オジン0523さん

【甥のステント挿入… New!

Gママさん

New!

Gママさん

2025年版・岡山大学… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

【甥のステント挿入…

New!

Gママさん

New!

Gママさん2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: JINさんの農園

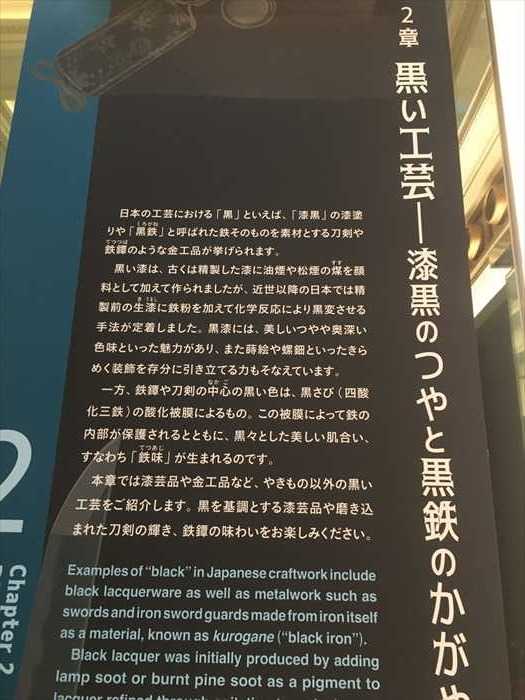

2章 黒い工芸---漆黒のつやと黒鉄のかがやき

日本の工芸における「黒」といえば、「漆黒」の漆塗りや「黒鉄」と呼ばれた鉄そのものを素材と

する刀剣や鉄鐔のような金工品が挙げられます。

する刀剣や鉄鐔のような金工品が挙げられます。

黒い漆は、古くは精製した漆に油煙や松煙の煤を顔料として加えて作られましたが、近世以降の

日本では精製前の生漆に鉄粉を加えて化学反応により黒変させる手法が定着しました。黒漆には、

美しいつやや奧深い色味といった魅力があり、また蒔絵や螺鈿といったきらめく装飾を存分に

引き立てる力もそなえています。

日本では精製前の生漆に鉄粉を加えて化学反応により黒変させる手法が定着しました。黒漆には、

美しいつやや奧深い色味といった魅力があり、また蒔絵や螺鈿といったきらめく装飾を存分に

引き立てる力もそなえています。

一方、鉄鐔や刀剣の中心の黒い色は、黒さび(四酸化三鉄)の酸化被膜によるもの。この被膜によって

鉄の内部が保護されるとともに、黒々とした美しい肌合い、すなわち「鉄味」が生まれるのです。

鉄の内部が保護されるとともに、黒々とした美しい肌合い、すなわち「鉄味」が生まれるのです。

本章では漆芸品や金工品など、やきもの以外の黒い工芸をご紹介します。黒を基調とする漆芸品や

磨き込まれた刀剣の輝き、鉄鐔の味わいをお楽しみください。

磨き込まれた刀剣の輝き、鉄鐔の味わいをお楽しみください。

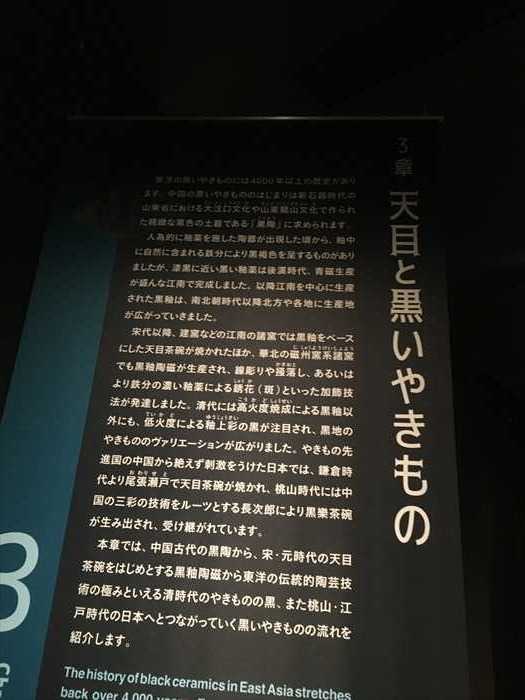

3章 天目と黒いやきもの

東洋の黒いやきものには4000年以上の歴史があります。中国の黒いやきもののはじまりは、

新石器時代の山東省における大汶ロ文化や山東龍山文化して作られた精緻な黒色の土器てある

「黒陶」に求められます

人為的に釉薬を施した陶器が出現した頃から、釉中に自然に含まれる鉄分により黒掲色を呈する

ものがありましたが、漆黒に近い黒い釉薬は後漢時代、青磁生産が盛んな江南で完成しました。

以降江南を中心に生産された黒釉は、南北朝時代以降北方や各地に生産地が広がっていきました。

ものがありましたが、漆黒に近い黒い釉薬は後漢時代、青磁生産が盛んな江南で完成しました。

以降江南を中心に生産された黒釉は、南北朝時代以降北方や各地に生産地が広がっていきました。

宋代以降、建窯などの江南の諸窯では黒釉をベースにした天目茶碗が焼かれたほか、華北の

磁州窯系諸窯でも黒融磁が生産され、線影りや掻落し、あるいはより鉄分の濃い融薬による

銹花(斑)といった加飾技法が発達しました。清代には高火度焼成による黒釉以外にも、低火度に

よる釉上彩の黒が注目され、黒地のきもののヴァリエーションが広がりました。やきもの先進国の

中国から絶えず刺激をうけた日本では、鎌倉時代より尾張瀬戸で天目茶碗が焼かれ、挑山時代には

中国の三彩の技術をルーツとする長次郎により黒樂茶碗が生み出され、受け継がれています。

銹花(斑)といった加飾技法が発達しました。清代には高火度焼成による黒釉以外にも、低火度に

よる釉上彩の黒が注目され、黒地のきもののヴァリエーションが広がりました。やきもの先進国の

中国から絶えず刺激をうけた日本では、鎌倉時代より尾張瀬戸で天目茶碗が焼かれ、挑山時代には

中国の三彩の技術をルーツとする長次郎により黒樂茶碗が生み出され、受け継がれています。

本章では、中国古代の黒陶から、宋・元時代の天目茶碗をはじめとする黒釉陶磁から東洋の伝統的

陶芸技術の極みといえる清時代のやきものの黒、また挑山・江戸時代の日本へとつながっていく

黒いやきものの流れを紹介します。

陶芸技術の極みといえる清時代のやきものの黒、また挑山・江戸時代の日本へとつながっていく

黒いやきものの流れを紹介します。

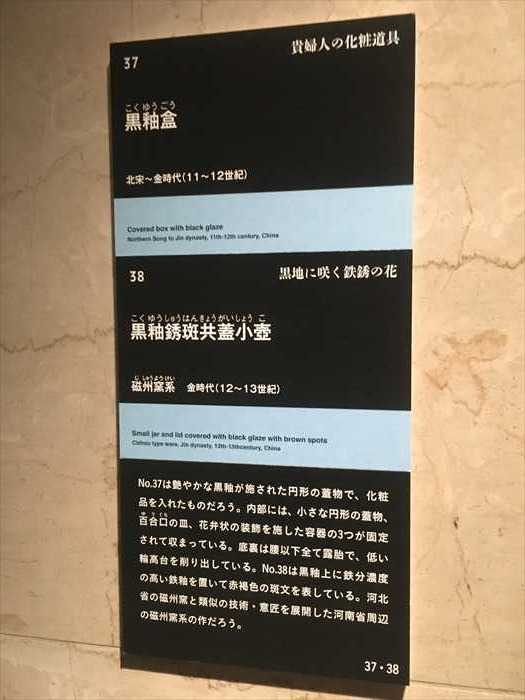

黒釉盒

37.貴婦人の化粧道具

黒釉盒

北宋~金時代(11 ~ 12世紀)

38. 黒地に咲く鉄銹の花

黒釉銹斑共蓋小壺

磁州窯系 金時代(12 ~ 1 3世紀)

No. 37は艶やかな黒釉が施された円形の蓋物で、化粧品を入れたものだろう。内部には、小さな

円形の蓋物、百合ロの皿、花弁状の装飾を施した容器の3つが固定されて収まっている。

底裏は腰以下全て露胎で、低い輪高台を削り出している。

NO. 38は黒釉上に鉄分濃度の高い鉄釉を置いて赤褐色の斑文を表している。河北省の磁州窯と

類似の技術・意匠を展開した河南省周辺の磁州窯系の作だろう。

円形の蓋物、百合ロの皿、花弁状の装飾を施した容器の3つが固定されて収まっている。

底裏は腰以下全て露胎で、低い輪高台を削り出している。

NO. 38は黒釉上に鉄分濃度の高い鉄釉を置いて赤褐色の斑文を表している。河北省の磁州窯と

類似の技術・意匠を展開した河南省周辺の磁州窯系の作だろう。

右:黒釉白縁碗

磁州窯系 北宋~金時代(11 ~ 12世紀)

上:黒釉油滴碗

磁州窯系 北宋~金時代(12 ~ 13世紀)

下:黒釉鉢

下:黒釉鉢

磁州窯系 元時代(13 ~ 14世紀)

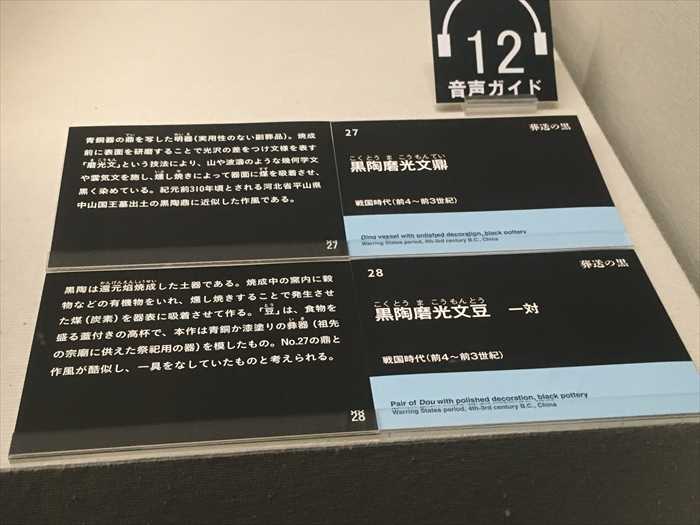

黒陶磨光文鼎

戦国時代(前4 ~前3世紀)

黒陶磨光文豆

戦国時代(前4 ~前3世紀)

黒陶磨光文鼎

戦国時代(前4 ~前3世紀)

青鋼器の鼎を写した明器(実用性のない副葬品)。焼成前に表面を研磨することで光沢の差をつけ

文様を表す「磨光文」という技法により、山や波濤のような幾何学文や雲気文を施し、燻し焼きに

よって器面に煤を吸着させ、黒く染めている。紀元前310年頃とされる河北省平山県中山国王

募出土の黒国鼎に近似した作風である。

文様を表す「磨光文」という技法により、山や波濤のような幾何学文や雲気文を施し、燻し焼きに

よって器面に煤を吸着させ、黒く染めている。紀元前310年頃とされる河北省平山県中山国王

募出土の黒国鼎に近似した作風である。

黒陶磨光文豆

戦国時代(前4 ~前3世紀)

黒陶は還元焔焼成した土器である。焼成中の窯内に穀物などの有機物をいれ、燻し焼きすることで

発生させた煤(炭素)を器表に吸着させて作る。「豆」は、食物を盛る蓋寸きの高杯で、本作は青鋼か

漆塗りの彝器(祖先の宗廟に供えた祭祀用の器)を模したもの。NO. 27の鼎と作風が酷似し、

一具をなしていたものと考えられる。

発生させた煤(炭素)を器表に吸着させて作る。「豆」は、食物を盛る蓋寸きの高杯で、本作は青鋼か

漆塗りの彝器(祖先の宗廟に供えた祭祀用の器)を模したもの。NO. 27の鼎と作風が酷似し、

一具をなしていたものと考えられる。

三彩足噛馬

唐時代(7 ~ 8世紀)

ズームして

ズームして

三彩足噛馬

唐時代(7 ~ 8世紀)

本作は、悍馬が自らの脚を噛んで血を流すという古伝に基いた姿態と考えられ、鉄泥を塗った上に

褐釉をかけて黒馬を表す。唐代の三彩に表された馬たちは、西方から輸入され、王侯貴族に所有された

馬に実際に施された化粧や節り付けを再現したものだろう。馬具はひときわ豪華で、面懸と胸懸には

大きな房状の飾り、尻懸には大きな花形のメダイオンをつけ、明るい褐色と蝋抜きで精緻な装節金具の

輝きを表している。

褐釉をかけて黒馬を表す。唐代の三彩に表された馬たちは、西方から輸入され、王侯貴族に所有された

馬に実際に施された化粧や節り付けを再現したものだろう。馬具はひときわ豪華で、面懸と胸懸には

大きな房状の飾り、尻懸には大きな花形のメダイオンをつけ、明るい褐色と蝋抜きで精緻な装節金具の

輝きを表している。

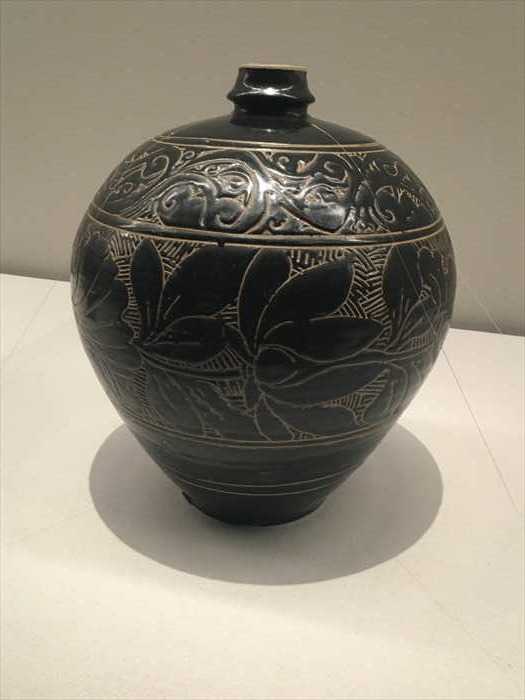

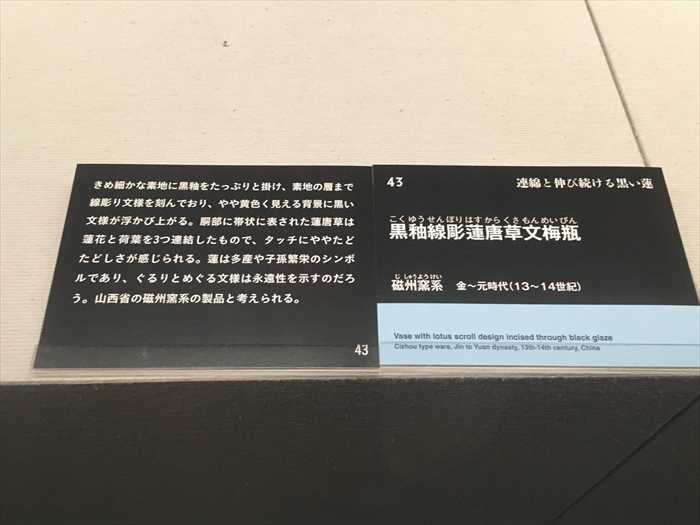

黒釉線彫蓮唐草文梅瓶

磁州窯系 金~元時代(13 ~ 14世)

黒釉線彫蓮唐草文梅瓶

磁州窯系 金~元時代(13 ~ 14世)

きめ細かな素地に黒をたつぶりと掛け、素地の層まで線影り文様を刻んでおり、やや黄色く見える

背景に黒い文様が浮かび上がる。胴部に帯状に表された蓮唐草は蓮花と荷葉を3つ連結したもので、

タッチにややたどたどしさが感じられる。蓮は多産や子孫繁栄のシンポルであり、ぐるリとめぐる

文様は永遠性を示すのだろう。山西省の磁州窯系の製品と考えられる。

背景に黒い文様が浮かび上がる。胴部に帯状に表された蓮唐草は蓮花と荷葉を3つ連結したもので、

タッチにややたどたどしさが感じられる。蓮は多産や子孫繁栄のシンポルであり、ぐるリとめぐる

文様は永遠性を示すのだろう。山西省の磁州窯系の製品と考えられる。

磁州窯

河北省南部、邯鄲市磁県観台鎮や峰峰鉱区五代から近代まで

続いた。鉄分を含んだ灰色や褐色の素地に泥状の白土を化粧掛けする「白化粧」の技術を基本に、

掻落や鉄絵、三彩や紅緑彩など多彩な技法を組み合わせ、多種多彩で装飾性豊かなやきものを

生み出した。また同種の白化粧陶器を焼造する窯は、陜西・山西・河南・山東など華北一帯に

広がりを見せた。

掻落や鉄絵、三彩や紅緑彩など多彩な技法を組み合わせ、多種多彩で装飾性豊かなやきものを

生み出した。また同種の白化粧陶器を焼造する窯は、陜西・山西・河南・山東など華北一帯に

広がりを見せた。

白地黒掻落牡円唐草文枕

北宋時代(12世紀)

磁州窯

系の根幹となる技法は有色の素地を覆う白土の化粧

掛け(白化粧)である。この白化粧を

部分的に削り とすことで有色の素地と白との色彩の対比が生まれ、装飾 として展開した。白と黒の

強い対比を生み出す 「白地黒掻落」の技法は、白化粧の上に黒泥(鉄絵具)を塗り 込めた後、黒泥の

層のみを慎重に削り落して文様 を表すという手間のかかるもので、北宋後期から金初 期に行われた。

部分的に削り とすことで有色の素地と白との色彩の対比が生まれ、装飾 として展開した。白と黒の

強い対比を生み出す 「白地黒掻落」の技法は、白化粧の上に黒泥(鉄絵具)を塗り 込めた後、黒泥の

層のみを慎重に削り落して文様 を表すという手間のかかるもので、北宋後期から金初 期に行われた。

黒釉線彫蓮唐草文梅瓶

磁州窯系 金~元時代( 13 ~ 14世紀)

黒釉線彫蓮唐草文梅瓶

磁州窯系 金~元時代( 13 ~ 14世紀)

きめ細かな素地に黒釉をたっぷりと掛け、素地の層まで線影り文様を刻んでおり、やや黄色く見える

背景に黒い文様が浮かび上がる。胴部に帯状に表された蓮唐草は蓮花と荷葉を3つ連結したもので、

タッチにややたどたどしさが感じられる。蓮は多産や子孫繁栄のシンポルであり、ぐるりとめぐる

文様は永遠性を示すのだろう。山西省の磁州系の製品と考えられる。

背景に黒い文様が浮かび上がる。胴部に帯状に表された蓮唐草は蓮花と荷葉を3つ連結したもので、

タッチにややたどたどしさが感じられる。蓮は多産や子孫繁栄のシンポルであり、ぐるりとめぐる

文様は永遠性を示すのだろう。山西省の磁州系の製品と考えられる。

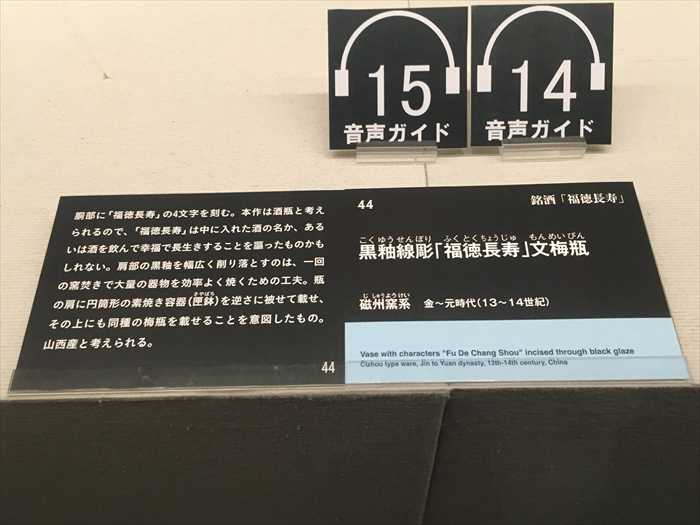

黒釉線彫「福徳長寿」文梅瓶

磁州窯系 金~元時代(13 ~ 14世紀)

磁州窯系 金~元時代(13 ~ 14世紀)

胴部に「福徳長寿」の4文字を刻む。本作は酒瓶と考えられるので、「福徳長寿」は中に入れた酒の

名か、あるいは酒を飲んで幸福で長生きすることを謳ったものかもしれない。肩部の黒釉を幅広く

削り落とすのは、一回の窯焚きで大量の器物を効率よく焼くための工夫。瓶の肩に円筒形の素焼き

容器(匣鉢)を逆さに被せて載せ、その上にも同種の梅瓶を載せることを意図したもの。

名か、あるいは酒を飲んで幸福で長生きすることを謳ったものかもしれない。肩部の黒釉を幅広く

削り落とすのは、一回の窯焚きで大量の器物を効率よく焼くための工夫。瓶の肩に円筒形の素焼き

容器(匣鉢)を逆さに被せて載せ、その上にも同種の梅瓶を載せることを意図したもの。

山西産と考えられる。

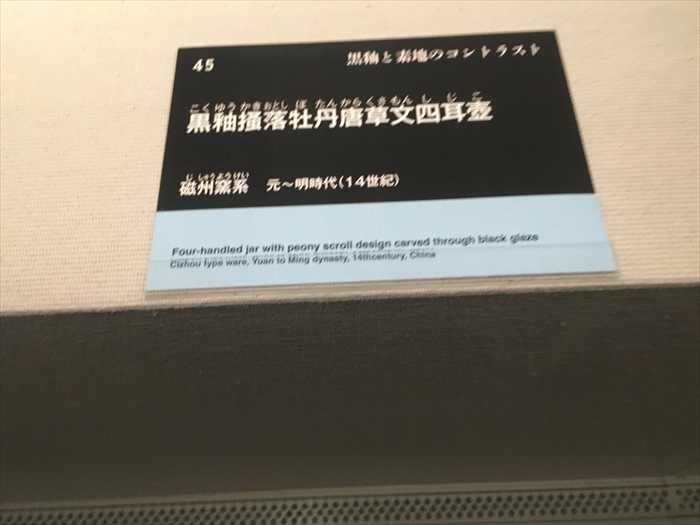

黒釉掻落牡丹唐草文四耳壺

磁州窯系 元~明時代(14世紀)

黒釉掻落牡丹唐草文四耳壺

磁州窯系 元~明時代(14世紀)

黒釉掻落牡丹唐草文四耳壺

磁州窯系 元~明時代(14世紀)

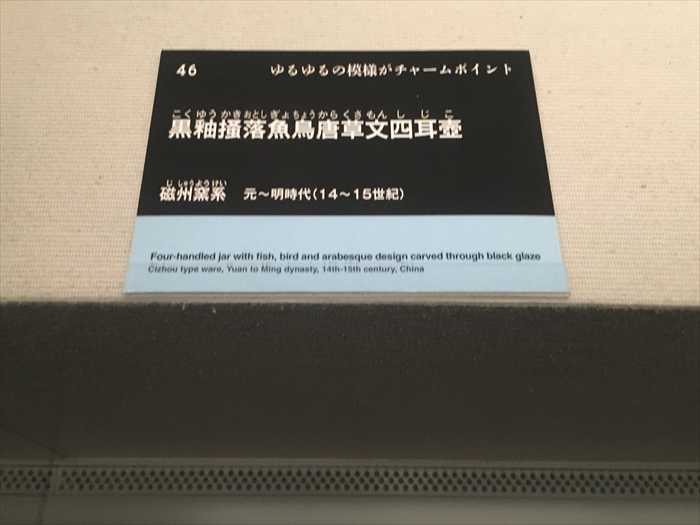

黒釉掻落魚鳥唐文四耳壺

磁州窯系 元~明時代(14 ~15世記)

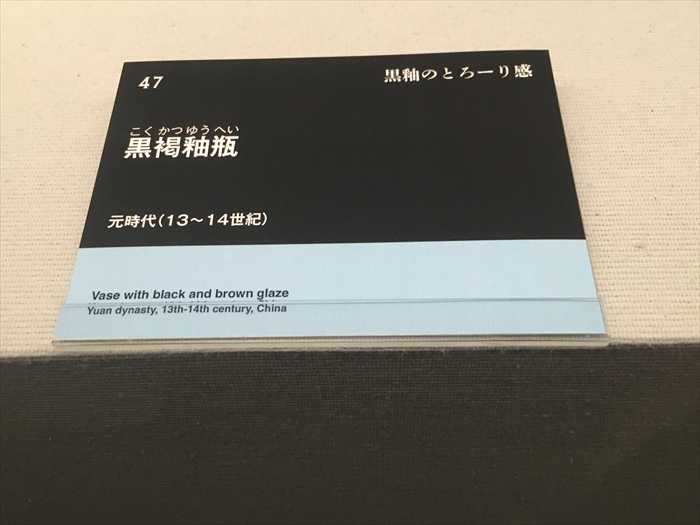

黒褐釉瓶

元時代(13 ~ 14世紀)

黒褐釉瓶

元時代(13 ~ 14世紀)

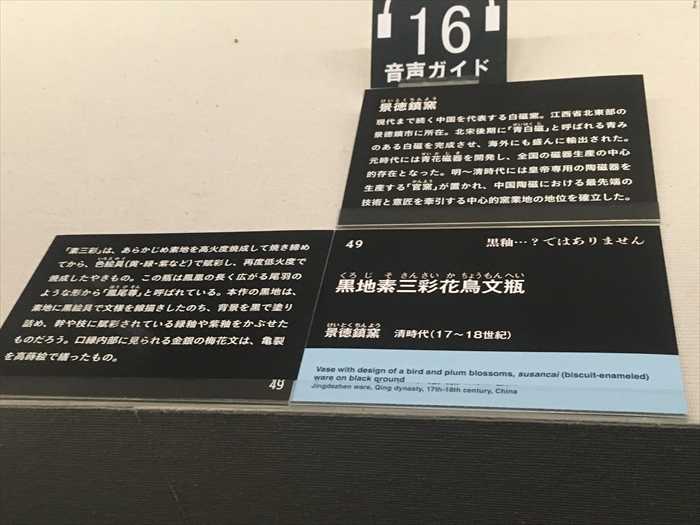

景徳鎮窯

現代まで読く中国を代表する白磁窯。江西省北東部の景徳鎮市に所在。北宋後期に「青白磁」と

呼ばれる青みのある白磁を完成させ、海外にも盛んに輸出された。元時代には青花磁器を開発し、

全国の磁器生産の中心的存在となった。明~清時代には皇帝専用の陶磁器を生産する「官窯」が

置かれ、中国陶磁における最先端の技術と意匠を牽引する中心的窯業地の地位を確立した。

現代まで読く中国を代表する白磁窯。江西省北東部の景徳鎮市に所在。北宋後期に「青白磁」と

呼ばれる青みのある白磁を完成させ、海外にも盛んに輸出された。元時代には青花磁器を開発し、

全国の磁器生産の中心的存在となった。明~清時代には皇帝専用の陶磁器を生産する「官窯」が

置かれ、中国陶磁における最先端の技術と意匠を牽引する中心的窯業地の地位を確立した。

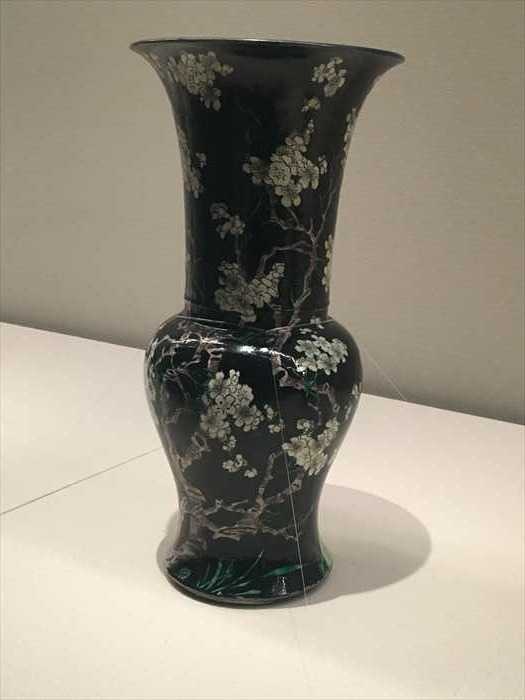

黒地素三彩花鳥文瓶

景徳鎮窯 清時代(17 ~ 18世紀)

「素三彩」は、あらかじめ素地を高火度焼成して焼き締めてから、色絵具(黄・緑・紫など)で

賦彩し、再度低火度で焼成したやきもの。この瓶は鳳凰の長く広がる尾羽のような形から

「鳳尾尊」と呼ばれている。育景を黒で塗り詰め、幹や枝に賦彩されている緑釉や紫釉を

かぶせたものだろう。口緑内部に見られる金銀の梅花文は、亀裂を高蒔絵で繕ったもの。

「素三彩」は、あらかじめ素地を高火度焼成して焼き締めてから、色絵具(黄・緑・紫など)で

賦彩し、再度低火度で焼成したやきもの。この瓶は鳳凰の長く広がる尾羽のような形から

「鳳尾尊」と呼ばれている。育景を黒で塗り詰め、幹や枝に賦彩されている緑釉や紫釉を

かぶせたものだろう。口緑内部に見られる金銀の梅花文は、亀裂を高蒔絵で繕ったもの。

黒地素三彩花鳥文瓶

景徳鎮窯 清時代(17 ~ 18世紀)

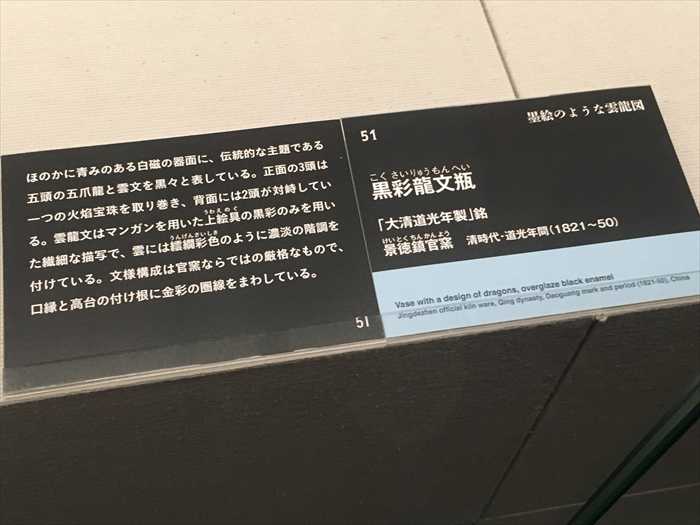

黒彩龍文瓶

「大清道光年製」銘

景徳鎮官窯 清時代・道光年間(1821~50)

黒彩龍文瓶

「大清道光年製」銘

景徳鎮官窯 清時代・道光年間(1821~50)

ほのかに青みのある白磁の器面に、伝統的な主題である五頭の五爪龍と雲文を黒々と表している。

正面の3頭はーつの火焔宝珠を取り巻き、背面には2頭が対峙している。雲龍文はマンガンを用いた

上絵具の黒彩のみを用いた繊細な描写で、雲には繧繝彩色のように濃淡の階調を付けている。

文様構成は官窯ならではの厳格なもので、ロ縁と高台の付け根に金彩の圏線をまわしている。

正面の3頭はーつの火焔宝珠を取り巻き、背面には2頭が対峙している。雲龍文はマンガンを用いた

上絵具の黒彩のみを用いた繊細な描写で、雲には繧繝彩色のように濃淡の階調を付けている。

文様構成は官窯ならではの厳格なもので、ロ縁と高台の付け根に金彩の圏線をまわしている。

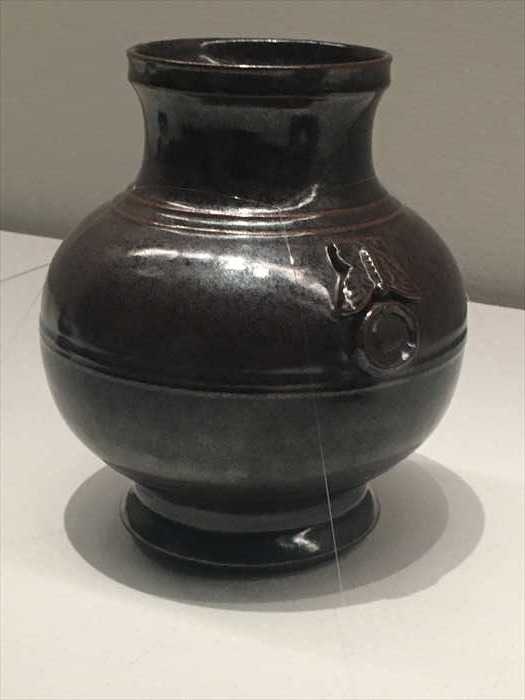

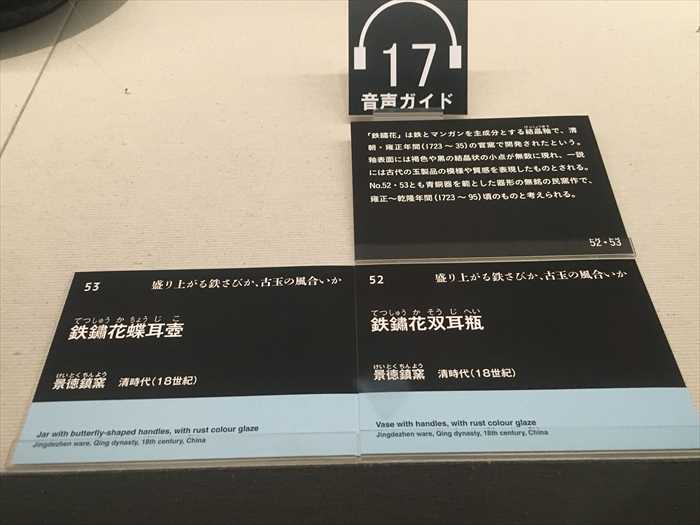

鉄鑼花双耳瓶

景徳鎮窯 清時代(18世紀)

鉄

鏽

花蝶耳壺

景徳鎮窯 清時代(18世紀)

「鉄鏽花」は鉄とマンガンを主成分とする結晶釉で、清朝・雍正年間(1723 ~ 35 )の官窯で開発された

という。釉表面には褐色や黒の結品状の小点が無数に現れ、一説には古代の玉製品の模様や質感を

表現したものとされる。

表現したものとされる。

No. 52・53とも青銅器を範とした器形の無銘の民窯作で、雍正~乾隆年間(1723~ 95)頃のものと

考えられる。

考えられる。

鉄鑼花双耳瓶

景徳鎮窯 清時代(18世紀)

鉄

鏽

花蝶耳壺

景徳鎮窯 清時代(18世紀)

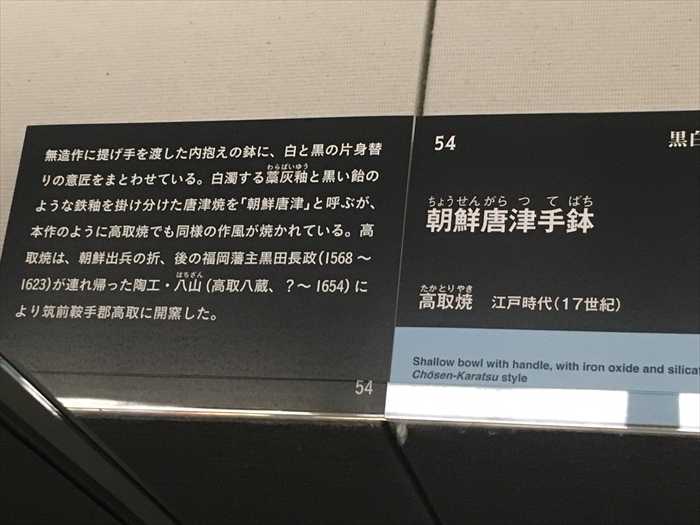

朝鮮唐津手鉢

高取焼 江戸時代(17世紀)

朝鮮唐津手鉢

高取焼 江戸時代(17世紀)

無造作に提げ手を渡した内抱えの鉢に、白と黒の片身替り

の意匠をまとわせている。白濁する

藁灰釉と黒い飴の ような鉄釉を掛け分けた唐津焼を「朝鮮唐津」と呼ぶが、 本作のように高取焼

でも同様の作風が焼かれている。高 取焼は、朝鮮出兵の折、後の福岡藩主黒田長政(1568~1623)

が連れ帰った陶工・ハ山(高取八蔵、? ~ 1654)に より筑前鞍手部高取に開窯した。

藁灰釉と黒い飴の ような鉄釉を掛け分けた唐津焼を「朝鮮唐津」と呼ぶが、 本作のように高取焼

でも同様の作風が焼かれている。高 取焼は、朝鮮出兵の折、後の福岡藩主黒田長政(1568~1623)

が連れ帰った陶工・ハ山(高取八蔵、? ~ 1654)に より筑前鞍手部高取に開窯した。

銹釉染付飛鉋文徳利

有田焼 江戸時代(17世紀)

銹釉染付飛鉋文徳利

有田焼 江戸時代(17世紀)

「茶筅形」と呼ばれる独特の姿の徳利。白磁の素地に黒掲色の鉄銹釉を塗り回して、飛び鉋の技法で

白抜きの連点文を刻み、細長い口頸部は薄瑠璃釉を掛けて青く染める。飛び鉋は、轆轤の回転に

よって削り鉋の薄い刃先が器に弾かれて跳ね上がることを利用して、点々と連続した小さな削り跡を

付ける技法。古くは北宋時代の磁州窯系でも行われたが、肥前有田で17世紀中頃の瓶類のみに

見られる。

白抜きの連点文を刻み、細長い口頸部は薄瑠璃釉を掛けて青く染める。飛び鉋は、轆轤の回転に

よって削り鉋の薄い刃先が器に弾かれて跳ね上がることを利用して、点々と連続した小さな削り跡を

付ける技法。古くは北宋時代の磁州窯系でも行われたが、肥前有田で17世紀中頃の瓶類のみに

見られる。

銹釉染付鷺文輪花皿

有田焼 江戸時代(17世紀)

銹釉染付鷺文輪花皿

有田焼 江戸時代(17世紀)

黒掲色の銹釉を型紙を用いて白抜きして、三羽の白鷺を表した皿のセット。茶懐石の向付として

用いられたものだろう。初期伊万里には、白磁・染付・青磁などが見られるが、この銹釉も代表的

技法の一つ。この種の作品はかつて加賀大聖寺産と考えられたことから「吸坂手」と呼ばれた。

しかし有田の初期の窯址で陶片や類品が発見されたことにより、現在では30 ~ 40年代の有田

皿山の製品と考えられている。

用いられたものだろう。初期伊万里には、白磁・染付・青磁などが見られるが、この銹釉も代表的

技法の一つ。この種の作品はかつて加賀大聖寺産と考えられたことから「吸坂手」と呼ばれた。

しかし有田の初期の窯址で陶片や類品が発見されたことにより、現在では30 ~ 40年代の有田

皿山の製品と考えられている。

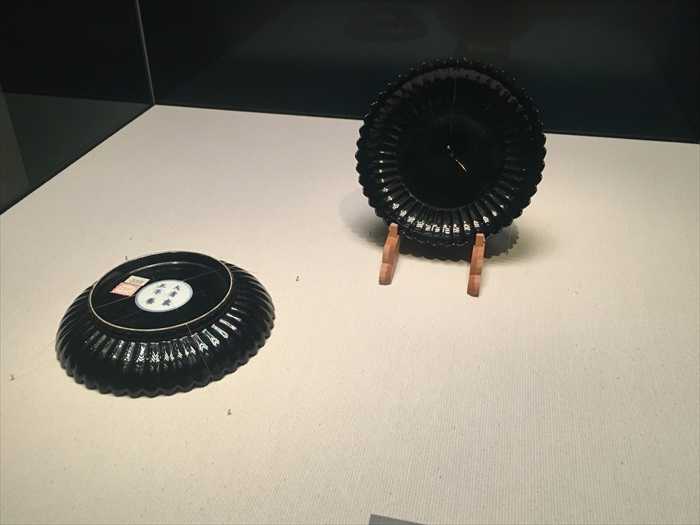

黒釉輪花盤

「大清雍正年製」銘

景徳鎖官窯 清時代・雍正年間(1723 ~ 35)

黒釉輪花盤

「大清雍正年製」銘

景徳鎖官窯 清時代・雍正年間(1723 ~ 35)

総体に光沢のある釉主彩の黒釉が施され、黒塗りの無文添器にも似た趣がある。清朝・雍正年間の

官窯(宮廷用器を焼遣する工場)では皇帝の嗜好を反映して、多種多様な釉薬を研究し完成させている。

清朝政府の公文書には、雍正11年(1733)に皇帝が12色セットの菊花形盤を各色40枚ずつ焼造する

よう命じたと記されている。このセットに黒釉は含まれていないが、本作も同じ頃焼造されたものと

みられる。

官窯(宮廷用器を焼遣する工場)では皇帝の嗜好を反映して、多種多様な釉薬を研究し完成させている。

清朝政府の公文書には、雍正11年(1733)に皇帝が12色セットの菊花形盤を各色40枚ずつ焼造する

よう命じたと記されている。このセットに黒釉は含まれていないが、本作も同じ頃焼造されたものと

みられる。

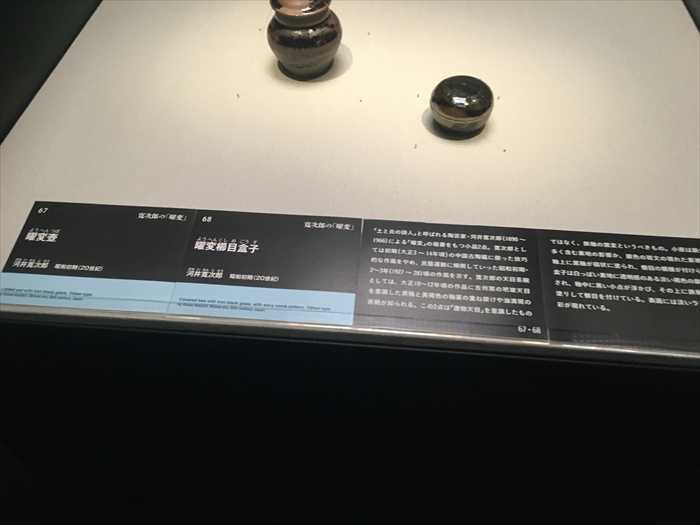

左:曜変壺 河井寛次郎 昭和初期(20世紀)

右:曜変櫛目盒子 河井寛次郎 昭和初期(20世紀)

「土と炎の詩人」呼ばれると陶芸家・河井寬次郎(1890~1966)による「曜変」の箱書をもつ

小品2点。寬次郎としては、初期(大正3~14年頃)の中国古陶磁に倣った技巧的な作風ををやめ

小品2点。寬次郎としては、初期(大正3~14年頃)の中国古陶磁に倣った技巧的な作風ををやめ

民藝運動に傾倒していった昭和初期・2~3年(1927~28)頃の作風を示す。寛次郎の天目茶碗と

しては、大正10~12年頃の作品に吉州窯の玳玻天目を意識した黒釉と黄褐色の釉薬の重ね掛けや

油滴班の茶碗が知られる。この2点は「唐物天目」を意識したもの。

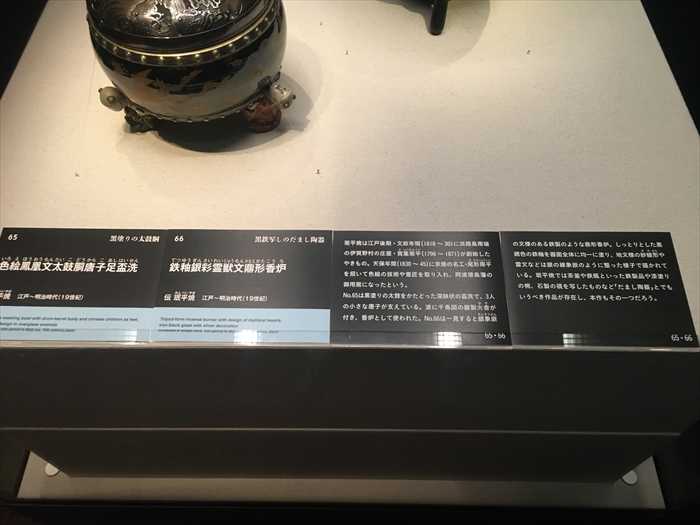

右:鉄釉銀彩霊獸文鼎形香炉

伝 珉平焼 江戸~明治時代(19世紀)

左:鳳凰文太鼓胴唐子足盃洗

江戸~明治時代(19世紀)

左:鳳凰文太鼓胴唐子足盃洗

江戸~明治時代(19世紀)

珉平焼は江戸後期・文政年間(1818~30)に淡路島南端の伊賀野村の庄屋・賀集珉平(1796~1871)が

創始したやきもの。天保年間(1830 ~ 45)に京焼の名工・尾形周平を招いて色絵の技術や意匠を

取り入れ、阿南徳島藩の御用窯になったという。

創始したやきもの。天保年間(1830 ~ 45)に京焼の名工・尾形周平を招いて色絵の技術や意匠を

取り入れ、阿南徳島藩の御用窯になったという。

No. 65は黒塗りの太鼓をかたどった深鉢状の盃洗で、3人の小さな唐子が支えている。波に千鳥図の

銀製火舎が付き、香炉として使われた。No.66は一見すると銀象嵌の文様のある鉄製のような

鼎形香炉。しっとりとした黒銹色の鉄釉を器面全体に均一に塗り、地文様の紗綾形や雷文などは

銀の線象嵌のように整った様子で描かれている。珉平焼では茶釜や鉄瓶といった鉄製品や漆塗りの椀、

石製の硯を写したものなど「だまし陶器」とでもいうべき作品が存在し、本作もその一つたろう。

銀製火舎が付き、香炉として使われた。No.66は一見すると銀象嵌の文様のある鉄製のような

鼎形香炉。しっとりとした黒銹色の鉄釉を器面全体に均一に塗り、地文様の紗綾形や雷文などは

銀の線象嵌のように整った様子で描かれている。珉平焼では茶釜や鉄瓶といった鉄製品や漆塗りの椀、

石製の硯を写したものなど「だまし陶器」とでもいうべき作品が存在し、本作もその一つたろう。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴… 2025.11.15

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴… 2025.11.14

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴… 2025.11.13

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.