PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

【甥のステント挿入… New!

Gママさん

New!

Gママさん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

【甥のステント挿入…

New!

Gママさん

New!

Gママさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 海外旅行

フォーダム・ホール(Fordham Hall)。

アイルランド西部カイルモア修道院の敷地内にある文化・展示・教育のための多目的ホール。

アメリカ・ニューヨークのフォーダム大学とのパートナーシップにより設立され、修道院と

世界をつなぐ拠点として親しまれている と。

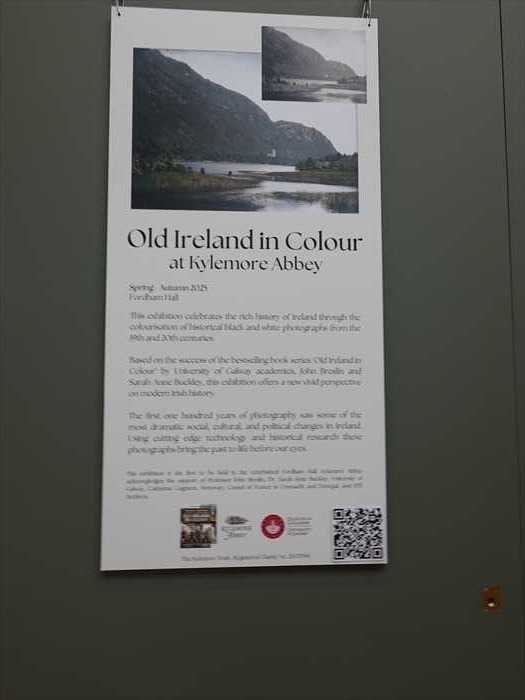

19 世紀から 20 世紀初頭のアイルランドの生活を描いた美しい写真展示 がされていた。

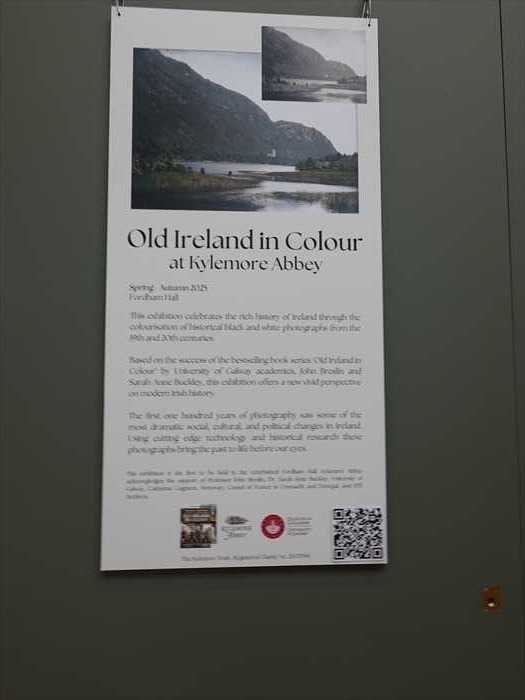

「カラーで見る昔のアイルランド」展・ ( Old Ireland in Colour at Kylemore Abbey )

「 Old Ireland in Colour

at Kylemore Abbey

Spring – Autumn 2023

Front Hall

This exhibition celebrates the rich history of Ireland through the colourisation of historical

black and white photographs from the 19th and 20th centuries.Based on the success of the bestselling book series Old Ireland in Colour by a University

and poignant way to consider Irish history.The first one hundred years of photography saw some of the most dramatic social,

cultural and political changes in Ireland. Using cutting-edge technology to enhance

and restore these photographs, a light is shone on this historical era.」

【 カラーで見る古きアイルランド

アイルランド西部カイルモア修道院の敷地内にある文化・展示・教育のための多目的ホール。

アメリカ・ニューヨークのフォーダム大学とのパートナーシップにより設立され、修道院と

世界をつなぐ拠点として親しまれている と。

19 世紀から 20 世紀初頭のアイルランドの生活を描いた美しい写真展示 がされていた。

写真中央上部には、ゴシック様式のアーチ型のステンドグラス窓があった。

色は淡いパステル調(紫・ピンク・水色など)の格子パターンで、宗教施設特有の荘厳な

雰囲気ではなく、柔らかく上品な印象を与えていた。

雰囲気ではなく、柔らかく上品な印象を与えていた。

光の加減によってほんのり色づいた光が室内に差し込んでいたのであった。

「カラーで見る昔のアイルランド」展・ ( Old Ireland in Colour at Kylemore Abbey )

「 Old Ireland in Colour

at Kylemore Abbey

Spring – Autumn 2023

Front Hall

This exhibition celebrates the rich history of Ireland through the colourisation of historical

black and white photographs from the 19th and 20th centuries.Based on the success of the bestselling book series Old Ireland in Colour by a University

and poignant way to consider Irish history.The first one hundred years of photography saw some of the most dramatic social,

cultural and political changes in Ireland. Using cutting-edge technology to enhance

and restore these photographs, a light is shone on this historical era.」

【 カラーで見る古きアイルランド

カイルモア修道院にて

2025年 春〜秋

正面ホールにて

この展覧会は、19世紀から20世紀の白黒写真に色を付けることで、アイルランドの豊かな歴史を

称えるものです。

この展示は、ゴールウェイ大学のジョン・ブレスリンとサラ=アン・バックリーによる

ベストセラー書籍シリーズ『Old Ireland in Colour』の成功に基づいており、アイルランドの

歴史を新たな、そして感動的な視点で見つめ直す機会を提供します。

称えるものです。

この展示は、ゴールウェイ大学のジョン・ブレスリンとサラ=アン・バックリーによる

ベストセラー書籍シリーズ『Old Ireland in Colour』の成功に基づいており、アイルランドの

歴史を新たな、そして感動的な視点で見つめ直す機会を提供します。

写真の歴史の最初の100年間は、アイルランドにおける社会的・文化的・政治的な大きな変化の

時代でした。最新の技術を用いてこれらの写真を復元・着色することで、この歴史的時代に

新たな光が当てられています。」

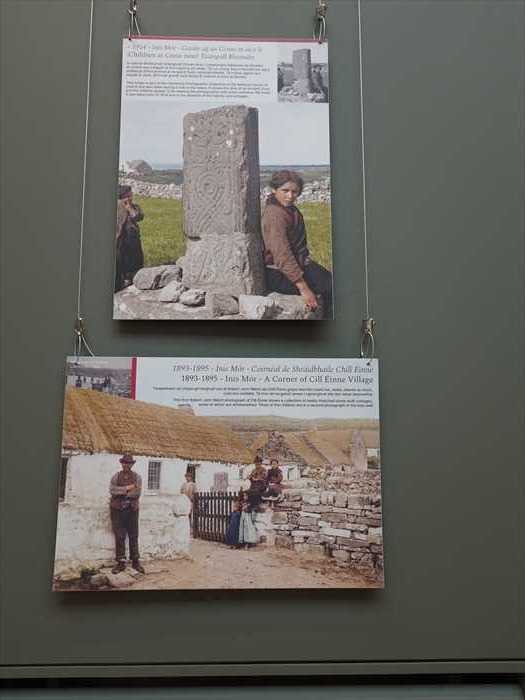

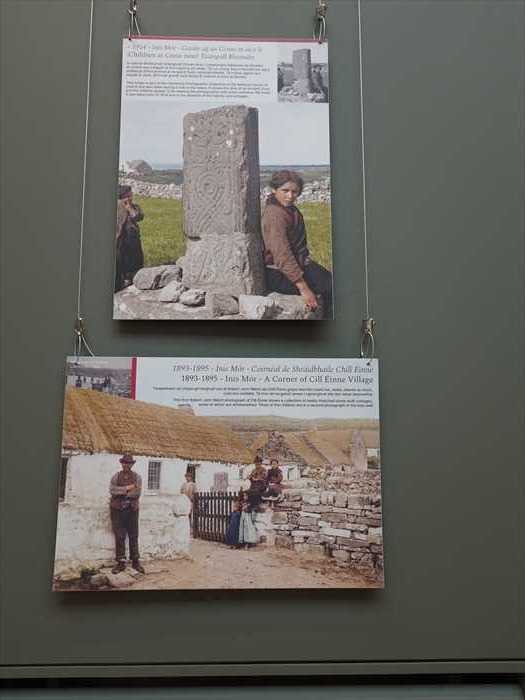

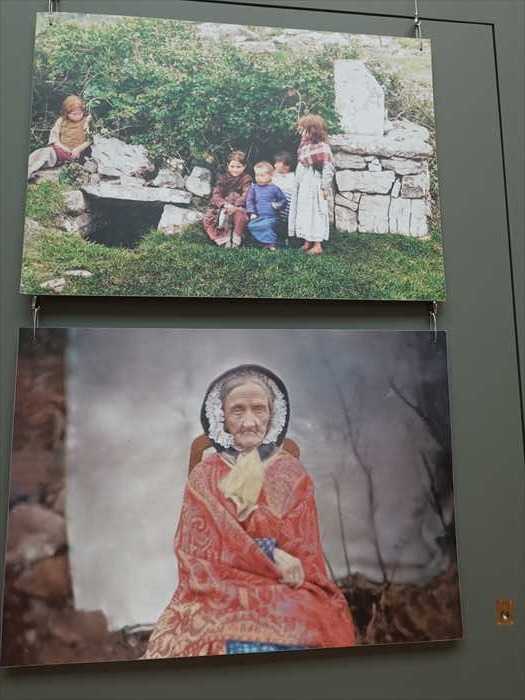

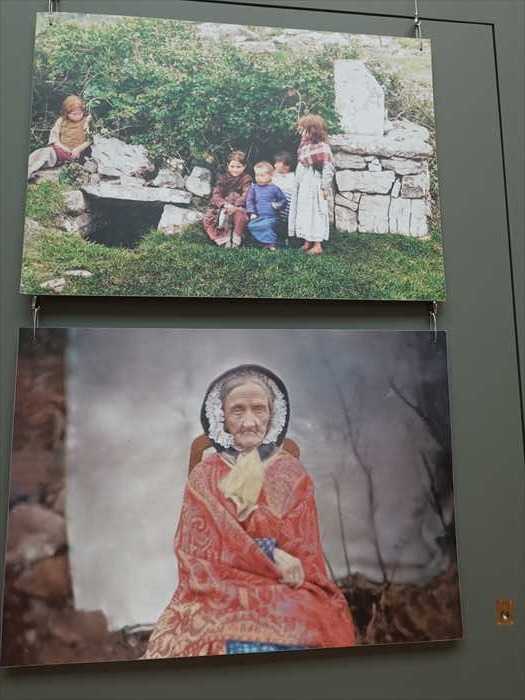

「 <1914 – Inis Mór – Gasúir ag an Gcrois in aice le

【 1914年以前 – イニシュ・モア島 – テアンパル・ヴァナン近くの十字架のそばにいる

子どもたち

この写真はアイルランド国立図書館のクロンブロック写真コレクションの一部であり、島への

訪問中に撮影されたものです。古代の十字架の断片が写っており、子どもたちは写真家を警戒するような様子を見せています。1914年以前に撮影されたとわかっているのは、21戸のコテージがまだ存在していないからです。】

「 1893–1895 – Inis Mór – A Corner of Cill Éinne Village

This first Robert John Welch photograph of Cill Éinne shows a collection of neatly thatched stone-built cottages, some of which are whitewashed. Three of the children are in a second photograph of the holy well.」

【 1893〜1895年 イニシュ・モア島 — キル・エンナ村の一角

このロバート・ジョン・ウェルチによるキル・エンナの最初の写真には、整然とした

茅葺き屋根の石造りの小屋群が写っており、一部の家は白塗りされています。ここにいる

子どもたちのうち3人は、聖なる井戸の別の写真にも登場します。】

イニシュモア島またはアラン諸島の農村で撮影されたもの。

上段: 石造の壁や十字架のような碑、野草に囲まれた環境

子どもたちは裸足で、農作業か遊びの合間のような自然な姿

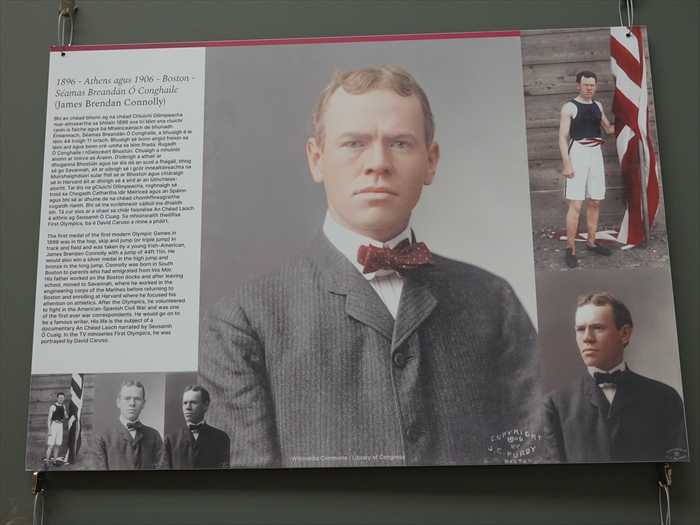

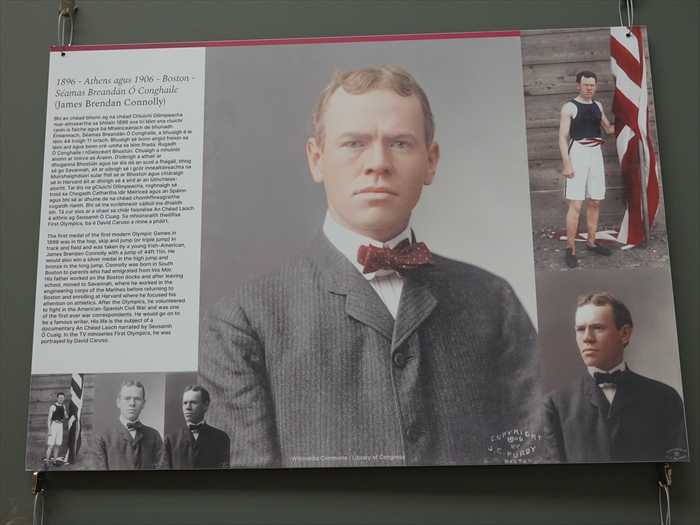

「 1896 Athens agus 1906 James Brendan Connolly

The first medal of the first modern Olympic Games in 1896 was in the hop. skip and jump

(or triple jump)in track and field and was taken by a young lrish-American,James Brendan Connolly with a jump Of 44ft11.in.He would also win a silve rmedal in the high jump and

【 1896年アテネ大会と1906年 ― ジェームズ・ブレンダン・コノリー

1896年の近代オリンピック最初の大会で最初に授与されたメダルは、陸上競技のホップ・

ステップ・ジャンプ(三段跳び)でのものでした。このメダルを獲得したのは、アイルランド系

アメリカ人の若者ジェームズ・ブレンダン・コノリー(James Brendan Connolly)で、記録は

44フィート11インチ(約13.7メートル)でした。

彼はこの大会でさらに、走高跳で銀メダル、走幅跳で銅メダルも獲得しています。

コノリーは、アラン諸島のイニシュモア(Inis Mór)から移民した両親のもと、ボストン南部で

生まれました。父親はボストンの港湾で働いており、彼自身は学校を中退したのちサバンナ

(ジョージア州)に移り、海兵隊の工兵隊で働いていました。その後ボストンに戻り、

ハーバード大学に入学し、陸上競技に専念しました。オリンピック後、彼は米西戦争

(アメリカ・スペイン戦争)に志願兵として参加し、史上初期の戦争特派員の一人となりました。

This was just one of Mr. Zimmerman’s failed attempts to curb the duke’s reckless ways

in the hopes that he would be a loyal and useful husband to his daughter Helena,

the Duchess of Manchester.」

【「 美しきカイルモア城の所有者... だがアメリカに渡り、鉄道事務員としての職務を学ぶ予定 」

アンティークのガラス扉付きキャビネット(飾り棚)。

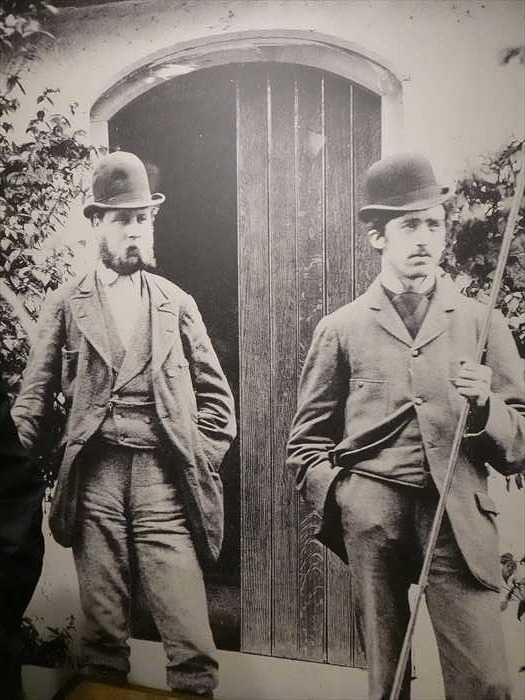

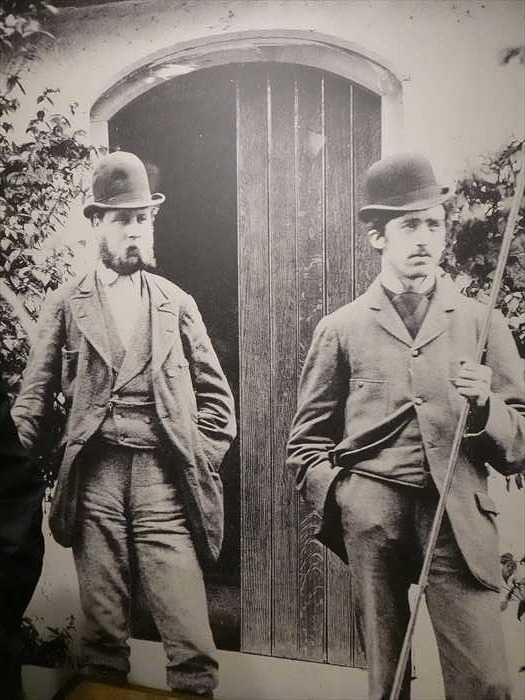

彼らは19世紀末から20世紀初頭頃の服装(スーツ、蝶ネクタイ、ボーラーハット)をしており、

1人は釣り竿を持っていることから、おそらく釣りや狩猟に関わるスタッフまたは地主と従者と

いう構図だと考えられます。

背景の木製ドアや蔦の絡む外壁は、カイルモア修道院(元邸宅)の敷地内にあった建物の一部

かもしれません。このような写真は、ヴィクトリア朝~エドワード朝時代のレジャー文化や、

貴族のアウトドア活動(釣り、狩猟)の一端を伝えるものです。

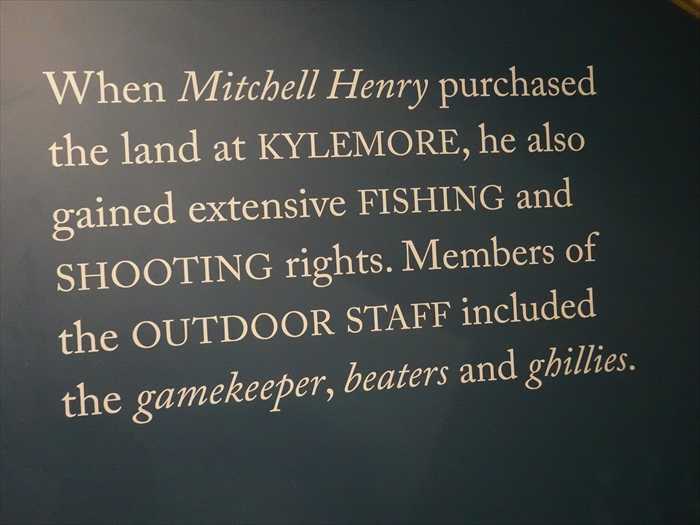

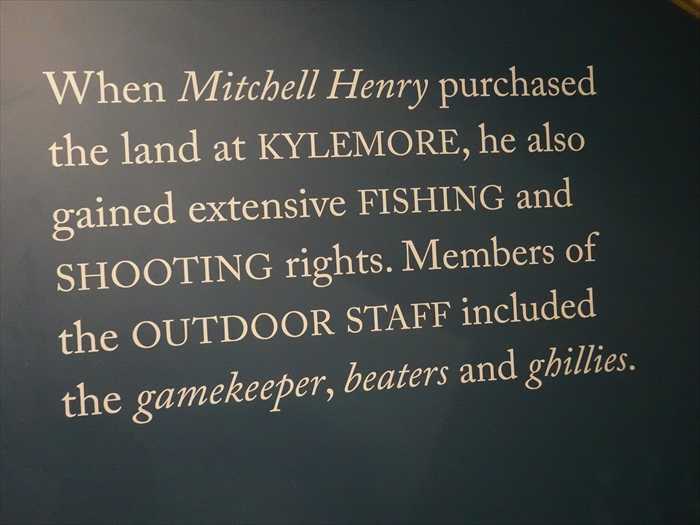

「When Mitchell Henry purchased the land at KYLEMORE, he also gained extensive

FISHING and SHOOTING rights. Members of the OUTDOOR STAFF included

the gamekeeper, beaters and ghillies.」

【ミッチェル・ヘンリーがカイルモアの土地を購入したとき、彼は広大な漁業権と狩猟権も

同時に得ました。

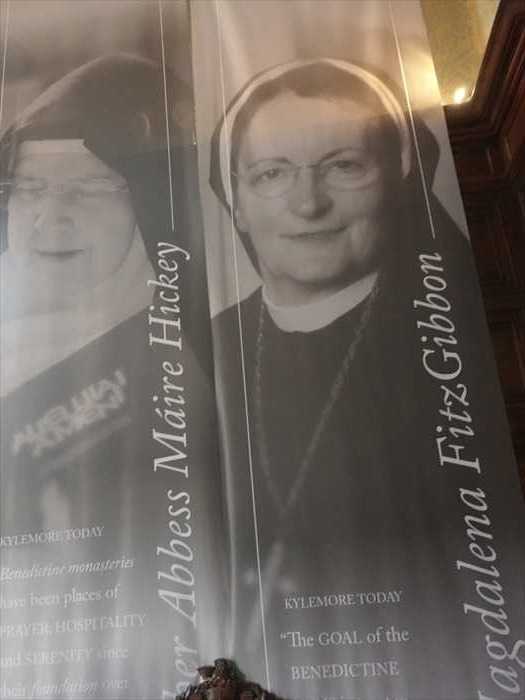

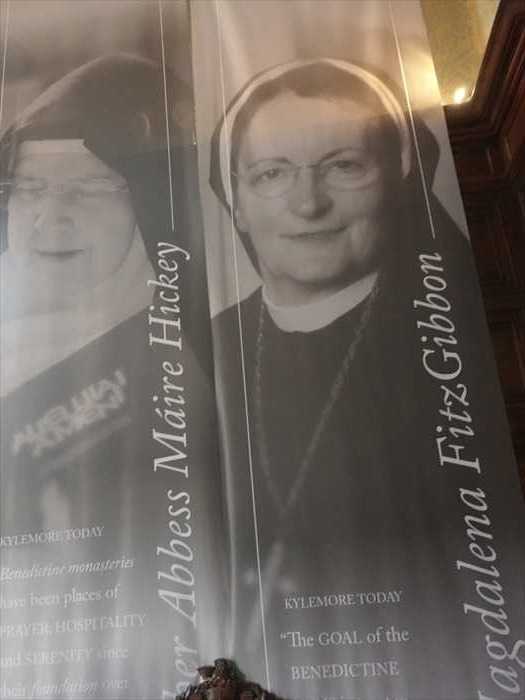

右: Mother Magdalena FitzGibbon

左: Mother Abbess Maire Hickey

時代でした。最新の技術を用いてこれらの写真を復元・着色することで、この歴史的時代に

新たな光が当てられています。」

「 <1914 – Inis Mór – Gasúir ag an Gcrois in aice le

(Children at Cross near) Teampall Bheanain

This image is part of the Clonbrock Photographic Collection in the National Library of

Ireland and was taken during a visit to the island. It shows the stub of an ancient cross

and the children appear to be viewing the photographer with some wariness.

We know it was taken prior to 1914 due to the absence of the twenty-one cottages.

Ireland and was taken during a visit to the island. It shows the stub of an ancient cross

and the children appear to be viewing the photographer with some wariness.

We know it was taken prior to 1914 due to the absence of the twenty-one cottages.

【 1914年以前 – イニシュ・モア島 – テアンパル・ヴァナン近くの十字架のそばにいる

子どもたち

この写真はアイルランド国立図書館のクロンブロック写真コレクションの一部であり、島への

訪問中に撮影されたものです。古代の十字架の断片が写っており、子どもたちは写真家を警戒するような様子を見せています。1914年以前に撮影されたとわかっているのは、21戸のコテージがまだ存在していないからです。】

「 1893–1895 – Inis Mór – A Corner of Cill Éinne Village

This first Robert John Welch photograph of Cill Éinne shows a collection of neatly thatched stone-built cottages, some of which are whitewashed. Three of the children are in a second photograph of the holy well.」

【 1893〜1895年 イニシュ・モア島 — キル・エンナ村の一角

このロバート・ジョン・ウェルチによるキル・エンナの最初の写真には、整然とした

茅葺き屋根の石造りの小屋群が写っており、一部の家は白塗りされています。ここにいる

子どもたちのうち3人は、聖なる井戸の別の写真にも登場します。】

イニシュモア島またはアラン諸島の農村で撮影されたもの。

上段: 石造の壁や十字架のような碑、野草に囲まれた環境

子どもたちは裸足で、農作業か遊びの合間のような自然な姿

女の子たちの服装はパッチワークのようなカラフルな布地(手作りの可能性も)

1910年代ごろ

下段: 年配の女性が、伝統的なアイルランド西部の衣装を身にまとい座っている姿

鮮やかな赤と金の刺繍が施されたショールやドレス

アメリカ南北戦争(1861–1865年)時代の軍人・従軍司祭・支援者たちを写したもの

前列右の2人は黒衣の聖職者のように見え、従軍牧師や司祭の可能性も。

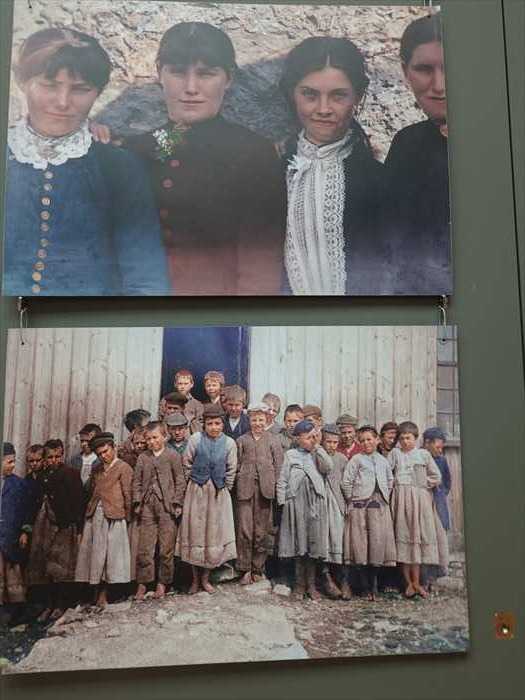

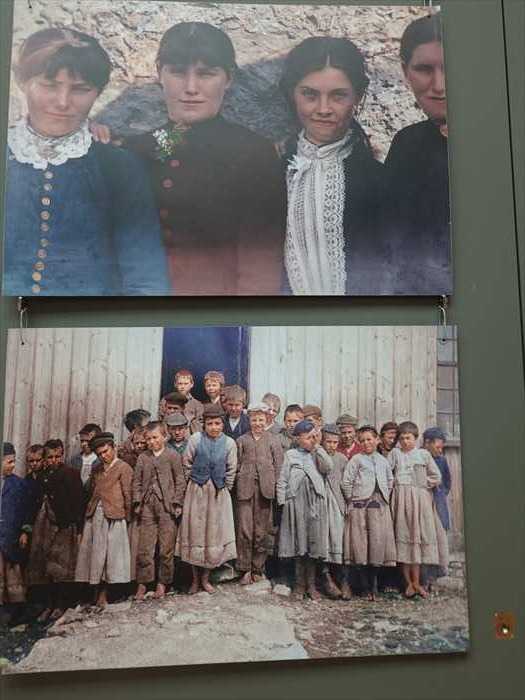

上段: アラン諸島やアイルランド西部(特にコネマラ地方)に暮らす子どもたちの歴史的な姿

20世紀初頭~中頃のアイルランド農村部の写真であろう。

下段: 足元を見ると、多くが裸足であることから、当時の生活の厳しさや貧困の中でも教育を

受けていた様子がうかがえます。

服装も非常に質素で、兄弟や親戚のお下がりを着ている可能性があります。

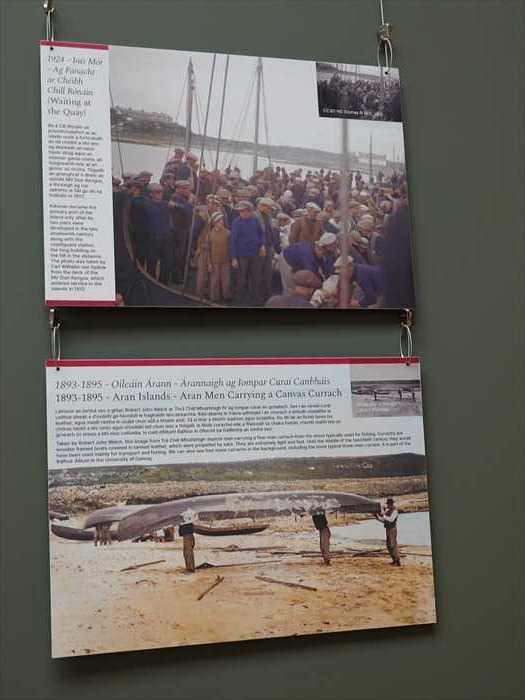

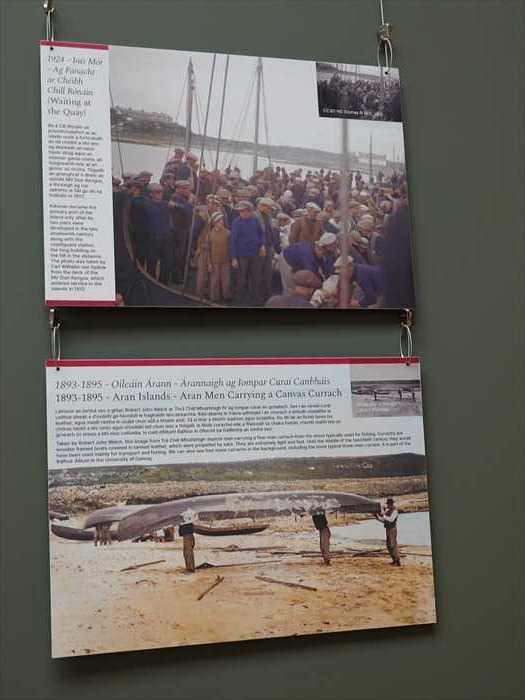

「kilronan became the primary port of the island only after its two piers were developed

in the late nineteenth century along with the coastguard station,the long building on

the hill in the distance.The photo was taken by Carl Wilhelm von Sydow from the deck

of the MV Dun Aengus, which entered service to the islands in 1912.」

【キルロナンが島の主要な港となったのは、19世紀後半にふたつの波止場(ピア)が整備され、

さらに沿岸警備隊の詰所(写真奥の丘に見える細長い建物)が建設された後のことでした。

この写真は、カール・ヴィルヘルム・フォン・シードウ(Carl Wilhelm von Sydow)によって、

1912年に就航したMVダン・エンガス(MV Dun Aengus)のデッキ上から撮影されたものです。】

・MV Dun Aengus は、20世紀初頭にアラン諸島への連絡船として活躍した蒸気船。

・Carl Wilhelm von Sydow(1881–1952) は、スウェーデン出身の民俗学者・民族誌研究者で、

アイルランドを訪れて文化や暮らしの記録も行いました と。

「 1883-1885 ーAran Islands ーAran Men Carrying a Canvas Currach

Taken by Robert John Welch,this image from Tra Chill Mhulrbhlgh depics men carring

a four-men currach from the shore typically used for fishing.

Currachs are wooden framed boats covered in tanned leather,whichi were propelled

by oars.They are extremely light and fast. Until the middle of the twntieth century

they would have been used mainly for transport and fishing.We can also see four

currachs in the background,including the more typical three-man currach.It is part of

the Balfour Album in the University of Galway.」

【 1883–1885年 ― アラン諸島 ― 帆布舟クラカを運ぶアランの男たち

1910年代ごろ

下段: 年配の女性が、伝統的なアイルランド西部の衣装を身にまとい座っている姿

鮮やかな赤と金の刺繍が施されたショールやドレス

白いレースのヘッドドレスと黒いボンネット

柔らかくほほえむ表情、背景は石の壁または農家の外壁

1880年代〜1900年代初頭

1880年代〜1900年代初頭

アメリカ南北戦争(1861–1865年)時代の軍人・従軍司祭・支援者たちを写したもの

前列右の2人は黒衣の聖職者のように見え、従軍牧師や司祭の可能性も。

上段: アラン諸島やアイルランド西部(特にコネマラ地方)に暮らす子どもたちの歴史的な姿

20世紀初頭~中頃のアイルランド農村部の写真であろう。

下段: 足元を見ると、多くが裸足であることから、当時の生活の厳しさや貧困の中でも教育を

受けていた様子がうかがえます。

服装も非常に質素で、兄弟や親戚のお下がりを着ている可能性があります。

「kilronan became the primary port of the island only after its two piers were developed

in the late nineteenth century along with the coastguard station,the long building on

the hill in the distance.The photo was taken by Carl Wilhelm von Sydow from the deck

of the MV Dun Aengus, which entered service to the islands in 1912.」

【キルロナンが島の主要な港となったのは、19世紀後半にふたつの波止場(ピア)が整備され、

さらに沿岸警備隊の詰所(写真奥の丘に見える細長い建物)が建設された後のことでした。

この写真は、カール・ヴィルヘルム・フォン・シードウ(Carl Wilhelm von Sydow)によって、

1912年に就航したMVダン・エンガス(MV Dun Aengus)のデッキ上から撮影されたものです。】

・MV Dun Aengus は、20世紀初頭にアラン諸島への連絡船として活躍した蒸気船。

・Carl Wilhelm von Sydow(1881–1952) は、スウェーデン出身の民俗学者・民族誌研究者で、

アイルランドを訪れて文化や暮らしの記録も行いました と。

「 1883-1885 ーAran Islands ーAran Men Carrying a Canvas Currach

Taken by Robert John Welch,this image from Tra Chill Mhulrbhlgh depics men carring

a four-men currach from the shore typically used for fishing.

Currachs are wooden framed boats covered in tanned leather,whichi were propelled

by oars.They are extremely light and fast. Until the middle of the twntieth century

they would have been used mainly for transport and fishing.We can also see four

currachs in the background,including the more typical three-man currach.It is part of

the Balfour Album in the University of Galway.」

【 1883–1885年 ― アラン諸島 ― 帆布舟クラカを運ぶアランの男たち

ロバート・ジョン・ウェルチによって撮影されたこの写真は、Trá Chill Mhulrbhlgh

(トラ・キル・ウルブルフ)の浜辺で、漁業用として一般的に使われていた4人乗りの

クラカ(currach)を岸から運ぶ男性たちを描いています。

(トラ・キル・ウルブルフ)の浜辺で、漁業用として一般的に使われていた4人乗りの

クラカ(currach)を岸から運ぶ男性たちを描いています。

クラカとは、木製の骨組みに鞣(なめ)した革を張った船で、オールを使って漕ぎ進めます。

非常に軽量かつ高速で、20世紀半ばまでは主に輸送や漁業に使われていました。

非常に軽量かつ高速で、20世紀半ばまでは主に輸送や漁業に使われていました。

写真の背景には、より一般的な3人乗りのクラカを含む4隻のクラカも見えます。

この写真は、ゴールウェイ大学に所蔵されている「バルフォー・アルバム(Balfour Album)」の

一部です】

これも、アイルランド西部の伝統的な生活様式や労働の様子を写した歴史的なカラー化写真。

20世紀初頭〜中頃に撮影されたもの

上段: 砂浜のような場所で、大勢の男女が海藻(たぶん「ケルプ」)や薪、荷物を背負うための

大きな籠(クレール/creel)を運んでいる。このような作業は、アラン諸島やコネマラ地方で

見られた海岸労働の一環で、海藻採取や燃料としての利用、また畑への肥料として

用いられたもの。

下段: 女性たちが海辺に立ってる。全員が伝統的なアイルランドのショール(毛織物)や

スカート、エプロンなどを身につけている。

手にしているものは左手前の女性は木の枝束(たぶん燃料用の柴),右下の女性は大きな魚

(たぶんタラ),背景には港町らしき建物がぼんやりと写っており、Galway(ゴールウェイ)

湾周辺の可能性が高い.

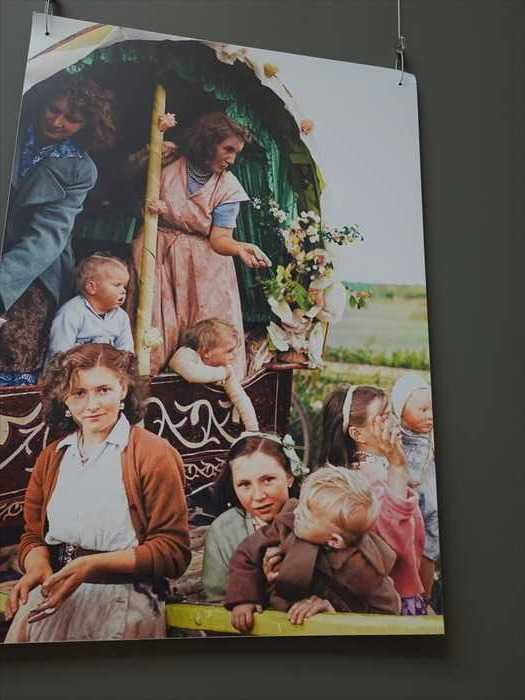

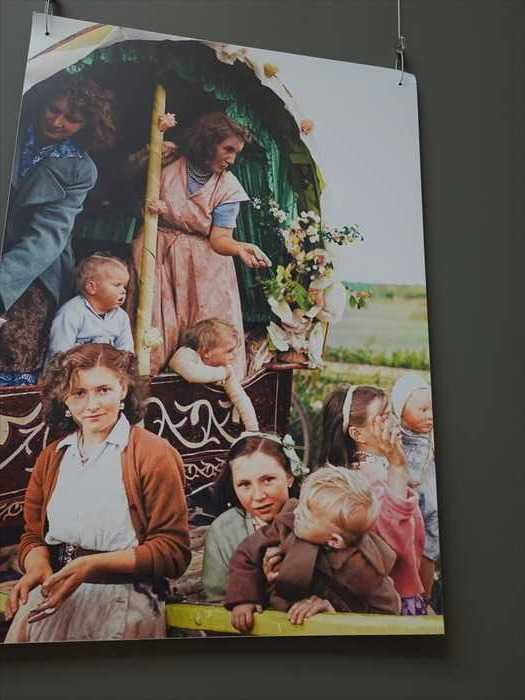

アイリッシュ・トラベラー(Irish Travellers)の子どもたちを写した写真。

子どもたちが花で飾られたワゴンの中に乗っており、非常に装飾的なつくりであることから、

これは トラベラー(アイルランドの移動型少数民族)の伝統的な「バード・ワゴン」

(Bow-top wagon) と考えらる。

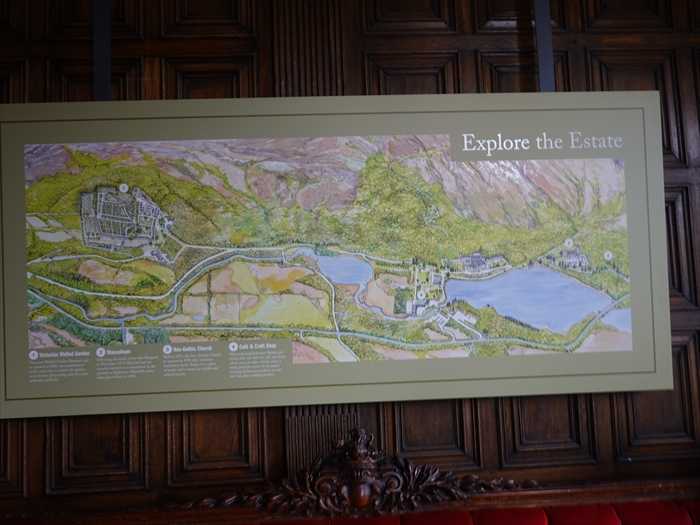

中央の湖は、 カイルモア修道院の前に広がるPollacapall Lough(ポラカパル湖) 。

湖の奥に見える白いゴシック風の建物が、 Kylemore Abbey(カイルモア修道院) 。

背景の山はDuchruach山で、カイルモア修道院のすぐ裏にそびえる険しい山。

再び フォーダム・ホール(Fordham Hall) を。

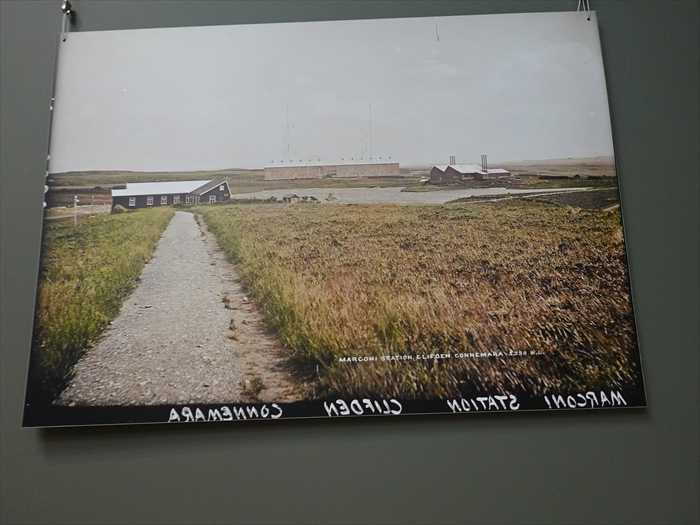

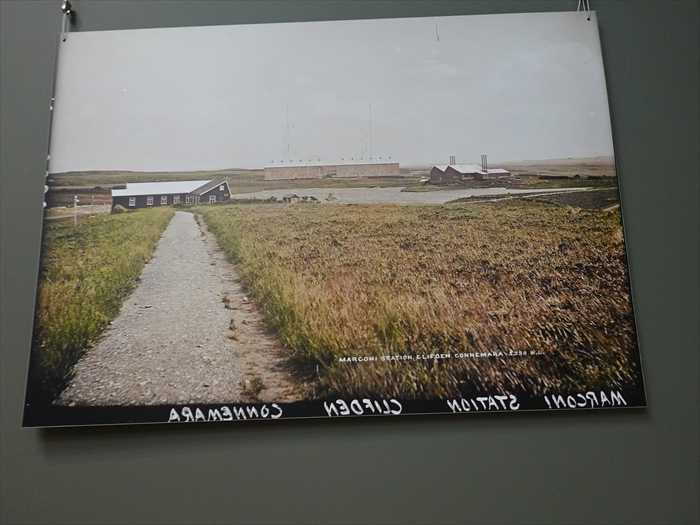

アイルランド西部コネマラ地方のClifden(クリフデン)近郊にかつて存在した

「マルコーニ無線局(Marconi Wireless Station)」を写した歴史的写真 。

写真中央に見えるのは、広大な草原に建てられた マルコーニ無線通信基地の建物群 。

背景には 複数のアンテナ塔(無線塔) が立ち並んでいる。

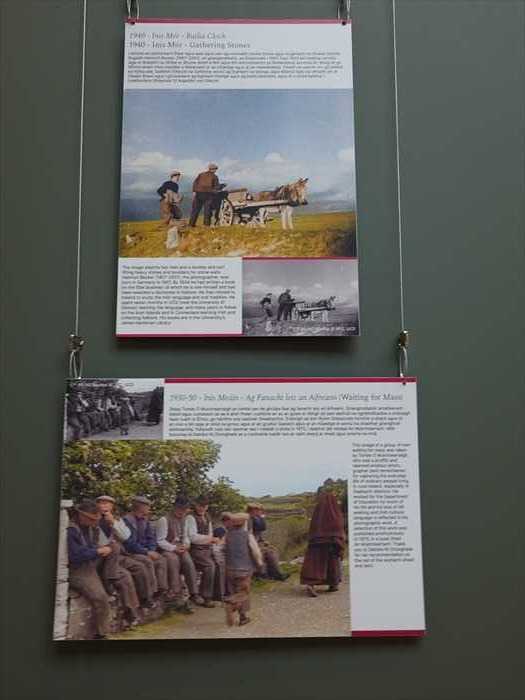

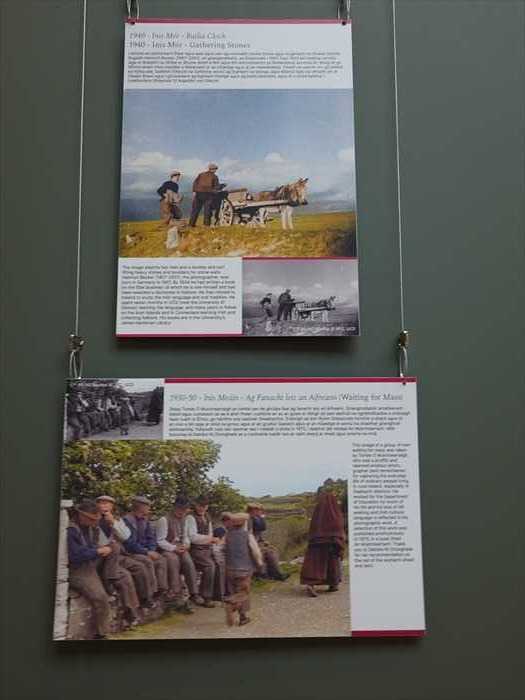

「 1940ーInis Mör-Gathering stones

The image despicts two men and a donkey and cart lifting heavy stones and boulders

for stone walls.Heinrich Becker(1907-2001),the photographer,was born in Germany in

1907.By 1934 he had written a book on the Ebe boatmen of which he is one himself

and had been awarded a doctorate in forkdore.He then moved to Ireland to study the

Irish language, and many years to follow on the Aran Islands and in Connemara learning

Irish and collecting folklore,His books are in the University's James Hardman Library.」

【1940-イニシュモア島(Inis Mór)石を集める

【 1930-50 ミサを待つ男たち

この「ミサを待つ男たち」の写真は、トマス・オ・ムルヒェアルタ(Tomás Ó Muircheartaigh)

によって撮影されました。彼は多作で才能あるアマチュア写真家であり、特にアイルランドの

農村部に住む一般市民の日常生活を捉えた作品で知られています。

とくにゲール語圏(Gaeltacht)地域を中心に活動しました。

一部です】

これも、アイルランド西部の伝統的な生活様式や労働の様子を写した歴史的なカラー化写真。

20世紀初頭〜中頃に撮影されたもの

上段: 砂浜のような場所で、大勢の男女が海藻(たぶん「ケルプ」)や薪、荷物を背負うための

大きな籠(クレール/creel)を運んでいる。このような作業は、アラン諸島やコネマラ地方で

見られた海岸労働の一環で、海藻採取や燃料としての利用、また畑への肥料として

用いられたもの。

下段: 女性たちが海辺に立ってる。全員が伝統的なアイルランドのショール(毛織物)や

スカート、エプロンなどを身につけている。

手にしているものは左手前の女性は木の枝束(たぶん燃料用の柴),右下の女性は大きな魚

(たぶんタラ),背景には港町らしき建物がぼんやりと写っており、Galway(ゴールウェイ)

湾周辺の可能性が高い.

アイリッシュ・トラベラー(Irish Travellers)の子どもたちを写した写真。

子どもたちが花で飾られたワゴンの中に乗っており、非常に装飾的なつくりであることから、

これは トラベラー(アイルランドの移動型少数民族)の伝統的な「バード・ワゴン」

(Bow-top wagon) と考えらる。

中央の湖は、 カイルモア修道院の前に広がるPollacapall Lough(ポラカパル湖) 。

湖の奥に見える白いゴシック風の建物が、 Kylemore Abbey(カイルモア修道院) 。

背景の山はDuchruach山で、カイルモア修道院のすぐ裏にそびえる険しい山。

再び フォーダム・ホール(Fordham Hall) を。

アイルランド西部コネマラ地方のClifden(クリフデン)近郊にかつて存在した

「マルコーニ無線局(Marconi Wireless Station)」を写した歴史的写真 。

写真中央に見えるのは、広大な草原に建てられた マルコーニ無線通信基地の建物群 。

背景には 複数のアンテナ塔(無線塔) が立ち並んでいる。

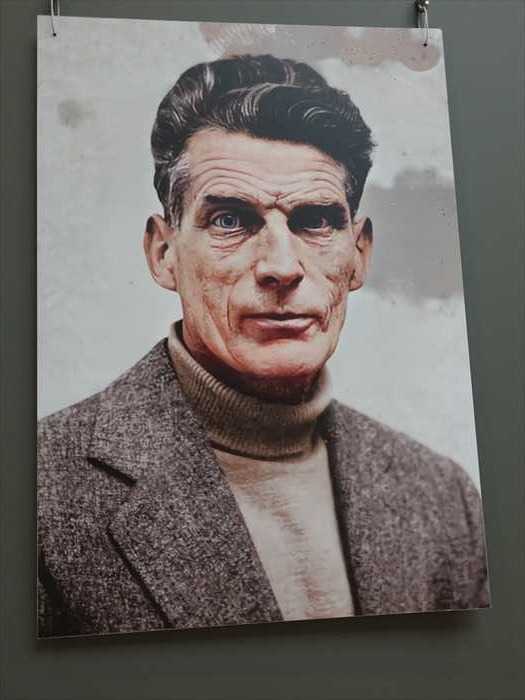

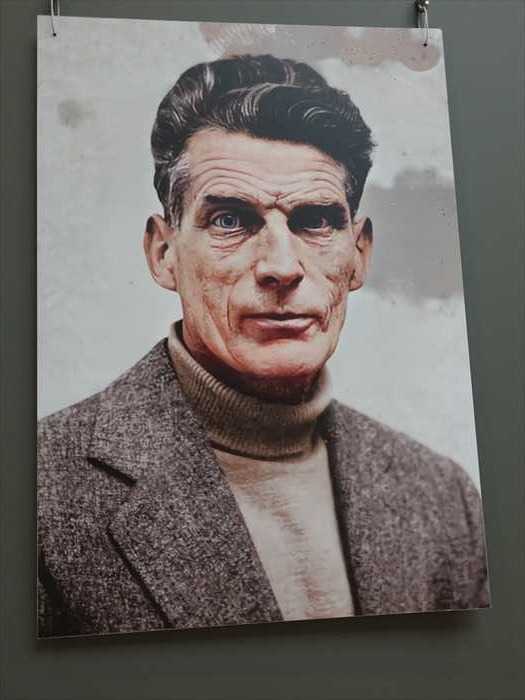

アイルランドの有名な 劇作家・小説家 サミュエル・ベケット(Samuel Beckett, 1906–1989)

。

戯曲『ゴドーを待ちながら(Waiting for Godot)』、小説『モロイ(Molloy)』『マロウンは死ぬ(Malone Dies)』『名づけえぬもの(The Unnamable)』が代表作。

「 1940ーInis Mör-Gathering stones

The image despicts two men and a donkey and cart lifting heavy stones and boulders

for stone walls.Heinrich Becker(1907-2001),the photographer,was born in Germany in

1907.By 1934 he had written a book on the Ebe boatmen of which he is one himself

and had been awarded a doctorate in forkdore.He then moved to Ireland to study the

Irish language, and many years to follow on the Aran Islands and in Connemara learning

Irish and collecting folklore,His books are in the University's James Hardman Library.」

【1940-イニシュモア島(Inis Mór)石を集める

この写真には、2人の男性と1頭のロバ、それに荷車が写っており、石垣を築くために大きな石や

岩を持ち上げている様子が描かれています。

岩を持ち上げている様子が描かれています。

撮影者のハインリヒ・ベッカー(Heinrich Becker, 1907–2001)は、1907年にドイツで生まれ

ました。1934年までに、自身も属していたエーベ川の舟人(エーベ・ボートマン)についての

著書を執筆し、民俗学の博士号を取得しています。

ました。1934年までに、自身も属していたエーベ川の舟人(エーベ・ボートマン)についての

著書を執筆し、民俗学の博士号を取得しています。

その後、彼はアイルランド語を学ぶためにアイルランドへ移住し、アラン諸島やコネマラ地方で

長年にわたって滞在しました。

長年にわたって滞在しました。

彼は現地でアイルランド語を習得するとともに、口承伝承や民間伝承(フォークロア)を数多く

収集しました。

収集しました。

ベッカーの著作は、大学のジェームズ・ハードマン図書館(James Hardman Library)に所蔵

されています。】

「 1930-50 Inis Meain Waiting for Mass

his image of a group of men waiting for mass was taken by Tomás Ó Muircheartaigh,

who was a prolific and talented amateur photographer best remembered for capturing the everyday life of ordinary people living in rural Ireland, especially in Gaeltacht districts.

He worked for the Department of Education for much of his life and his love of hill walking

and Irish culture/language is reflected in his photographic work. A selection of his work

was published posthumously in 1987 in a book titled An Muircheartach.

Thank you to Deirdre Ní Chonghaile for her recommendation on the read of the

woman’s shawl and skirt.」

されています。】

「 1930-50 Inis Meain Waiting for Mass

his image of a group of men waiting for mass was taken by Tomás Ó Muircheartaigh,

who was a prolific and talented amateur photographer best remembered for capturing the everyday life of ordinary people living in rural Ireland, especially in Gaeltacht districts.

He worked for the Department of Education for much of his life and his love of hill walking

and Irish culture/language is reflected in his photographic work. A selection of his work

was published posthumously in 1987 in a book titled An Muircheartach.

Thank you to Deirdre Ní Chonghaile for her recommendation on the read of the

woman’s shawl and skirt.」

【 1930-50 ミサを待つ男たち

この「ミサを待つ男たち」の写真は、トマス・オ・ムルヒェアルタ(Tomás Ó Muircheartaigh)

によって撮影されました。彼は多作で才能あるアマチュア写真家であり、特にアイルランドの

農村部に住む一般市民の日常生活を捉えた作品で知られています。

とくにゲール語圏(Gaeltacht)地域を中心に活動しました。

彼は生涯の多くをアイルランド教育省(Department of Education)に勤務し、山歩きや

アイルランド文化・言語への愛情が彼の写真作品に表れています。

アイルランド文化・言語への愛情が彼の写真作品に表れています。

彼の作品のセレクションは、彼の死後の1987年に『An Muircheartach』という書籍にまとめられ、

出版されました。

出版されました。

また、女性のショールとスカートの色の再現にあたり、ディアドラ・ニー・コンガイル

(Deirdre Ní Chonghaile)の助言に感謝が記されています。】

初の大西洋無着陸横断飛行を成功させた2人の英雄、ジョン・オールコック(John Alcock)と

アーサー・ブラウン(Arthur Whitten Brown) を撮影した、非常に有名な歴史的記念写真。

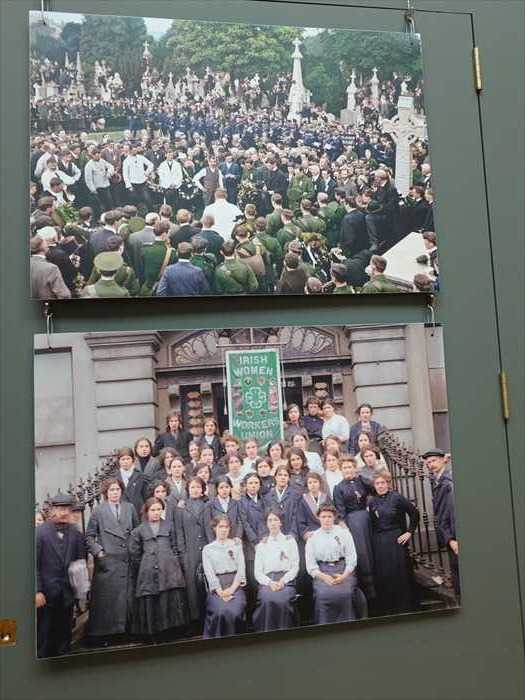

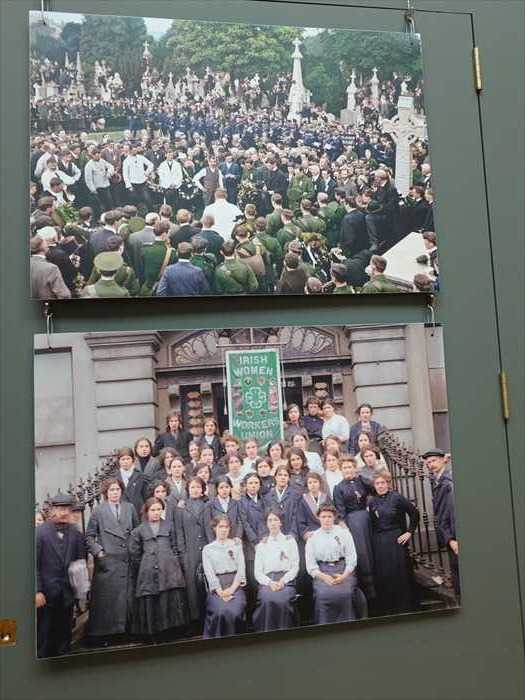

20世紀初頭のアイルランドにおける政治運動・独立運動・女性の参政権運動などを象徴する

貴重な歴史的瞬間をとらえたもの。

上: 著名なアイルランドの英雄の葬儀や記念行事であろう。

(Deirdre Ní Chonghaile)の助言に感謝が記されています。】

初の大西洋無着陸横断飛行を成功させた2人の英雄、ジョン・オールコック(John Alcock)と

アーサー・ブラウン(Arthur Whitten Brown) を撮影した、非常に有名な歴史的記念写真。

左

:ジョン・オールコック(John Alcock)

イギリス空軍出身のパイロット、手には飛行機の模型を持っています。

右

:アーサー・ブラウン(Arthur Brown)、航法士(ナビゲーター)

膝に黒い猫のぬいぐるみを抱いています(この「猫」は彼らのマスコットだったとも

言われています)。

言われています)。

20世紀初頭のアイルランドにおける政治運動・独立運動・女性の参政権運動などを象徴する

貴重な歴史的瞬間をとらえたもの。

上: 著名なアイルランドの英雄の葬儀や記念行事であろう。

多くの軍服姿の男性たちは、おそらくIRA(アイルランド共和国軍)または

ナショナリスト部隊で、国家の独立を目指す運動であろう。

ナショナリスト部隊で、国家の独立を目指す運動であろう。

下:

団体名:「IRISH WOMEN WORKERS’ UNION(アイルランド女性労働者組合)」の

横断幕が掲げられています。

横断幕が掲げられています。

20世紀初頭に結成された女性による労働者運動団体で、特にダブリンの1913年ロックアウト

などで重要な役割を果たしました。写真に写る女性たちは、労働運動、参政権運動、社会正義

運動に関わる勇敢な人々の姿。

などで重要な役割を果たしました。写真に写る女性たちは、労働運動、参政権運動、社会正義

運動に関わる勇敢な人々の姿。

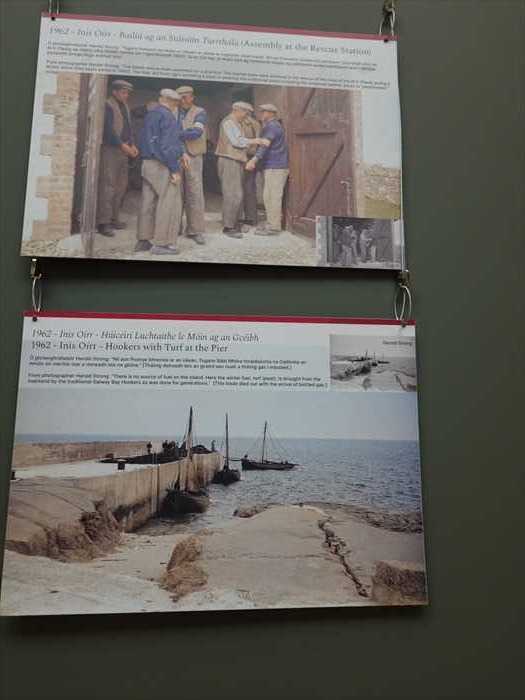

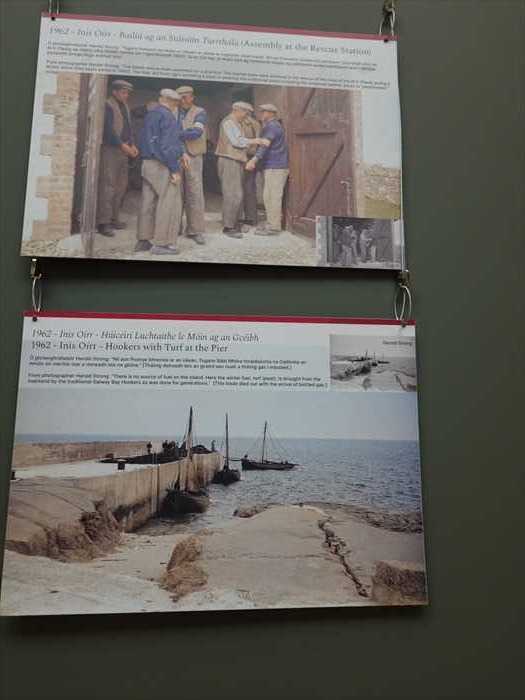

上段

「1962 – Inis Oírr – Bailiú ag an Stáisiún Tarrthála / Assembly at the Rescue Station

From photographer Harold Strong: “There is a sense of purpose, of camaraderie and

trust among the islanders as they gather outside the Rescue Station. These are men

used to the hardships of island life, and they know that in any emergency, they must

all rely on one another.”」

trust among the islanders as they gather outside the Rescue Station. These are men

used to the hardships of island life, and they know that in any emergency, they must

all rely on one another.”」

【1962年 – イニシュイア島 – 救助所前での集まり

写真家ハロルド・ストロングの言葉:

「島民たちが救助所の外に集まる様子には、目的意識、仲間意識、信頼が感じられます。

彼らは島での厳しい生活に慣れており、緊急時には互いに頼らざるを得ないことを理解

しています。】

彼らは島での厳しい生活に慣れており、緊急時には互いに頼らざるを得ないことを理解

しています。】

下段

「1962 – Inis Oírr – Húicéirí le Móin ag an gCé / 1962 – Inis Oírr – Hookers with Turf

at the Pier.From photographer Harold Strong: There is no source of fuel on the island.

Here the winter fuel, turf (peat)、is brought from the mainland by the traditional

Galway Bay Hookers as was done for generations.

at the Pier.From photographer Harold Strong: There is no source of fuel on the island.

Here the winter fuel, turf (peat)、is brought from the mainland by the traditional

Galway Bay Hookers as was done for generations.

This trade died out with the arrival of bottled gas.」

【1962年 – イニシュイア島 – 桟橋に着いたターフ(泥炭)を運ぶフッカー船

写真家ハロルド・ストロングの言葉:

「この島には燃料となる資源がありません。ここでは、冬の燃料であるターフ(泥炭)が、

伝統的なゴールウェイ湾のフッカー船によって本土から運ばれてきていました。

何世代にもわたって続けられた習慣です。

この輸送手段は、ボンベ入りガスの登場とともに廃れました。】

伝統的なゴールウェイ湾のフッカー船によって本土から運ばれてきていました。

何世代にもわたって続けられた習慣です。

この輸送手段は、ボンベ入りガスの登場とともに廃れました。】

アイルランド西部・沿岸部における人々の生活と信仰、そして海とのかかわりを象徴的に伝えるもの。

上段

子どもたちや女性たちが一堂に会してカメラに向かっている集合写真。

背景には、を中心とした宗教的な祭壇が壁に組まれており、装飾や絵画、植物

などで美しく飾られている。これはアイルランドにおける「祈りの窓(holy grotto)」や

「マリア様の家内礼拝所」の一種で、各家庭や村の路地などにしばしば設けられてきたもの。

下段

伝統的な木製の小舟(カラフなど)を操る漁師たちが、荒波を越えて海から帰還している様子。

背景には汽船が見え、時代が19世紀末~20世紀初頭の過渡期であろう。

「 1896 Athens agus 1906 James Brendan Connolly

The first medal of the first modern Olympic Games in 1896 was in the hop. skip and jump

(or triple jump)in track and field and was taken by a young lrish-American,James Brendan Connolly with a jump Of 44ft11.in.He would also win a silve rmedal in the high jump and

bronze in the long jump. ConnoIIy was born in South Boston to parents who had emigrated

from lnis Mor.His father worked on the Boston docks and after leaving school, moved to Savannah,where he worked in the engineering corps of the Marines before returning to

Boston and enrolling at Harvard where he focused his attention on athletics. After the

Olympics, he volunteered to fight in the American-Spanish Civil War and was one of the

first ever war correspondents. He would go on to be a famous writer. His life is the subJect

of a documentary An Chéad Laoch narrated by Seosamh O Cuaig.In the TV miniseries

First Olympics,he was portrayed by David Caruso.」

from lnis Mor.His father worked on the Boston docks and after leaving school, moved to Savannah,where he worked in the engineering corps of the Marines before returning to

Boston and enrolling at Harvard where he focused his attention on athletics. After the

Olympics, he volunteered to fight in the American-Spanish Civil War and was one of the

first ever war correspondents. He would go on to be a famous writer. His life is the subJect

of a documentary An Chéad Laoch narrated by Seosamh O Cuaig.In the TV miniseries

First Olympics,he was portrayed by David Caruso.」

【 1896年アテネ大会と1906年 ― ジェームズ・ブレンダン・コノリー

1896年の近代オリンピック最初の大会で最初に授与されたメダルは、陸上競技のホップ・

ステップ・ジャンプ(三段跳び)でのものでした。このメダルを獲得したのは、アイルランド系

アメリカ人の若者ジェームズ・ブレンダン・コノリー(James Brendan Connolly)で、記録は

44フィート11インチ(約13.7メートル)でした。

彼はこの大会でさらに、走高跳で銀メダル、走幅跳で銅メダルも獲得しています。

コノリーは、アラン諸島のイニシュモア(Inis Mór)から移民した両親のもと、ボストン南部で

生まれました。父親はボストンの港湾で働いており、彼自身は学校を中退したのちサバンナ

(ジョージア州)に移り、海兵隊の工兵隊で働いていました。その後ボストンに戻り、

ハーバード大学に入学し、陸上競技に専念しました。オリンピック後、彼は米西戦争

(アメリカ・スペイン戦争)に志願兵として参加し、史上初期の戦争特派員の一人となりました。

その後、彼は著名な作家として活躍しました。彼の人生は、『An Chéad Laoch(最初の英雄)』

というドキュメンタリーで取り上げられ、セオサム・オ・クアイグ(Seosamh Ó Cuaig)が

ナレーションを務めました。また、テレビのミニシリーズ『ファースト・オリンピックス』では、

デヴィッド・カルーソ(David Caruso)が彼を演じました。】

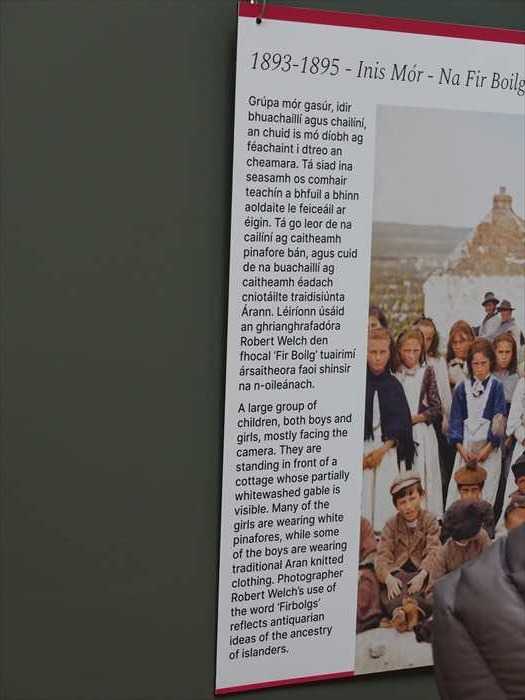

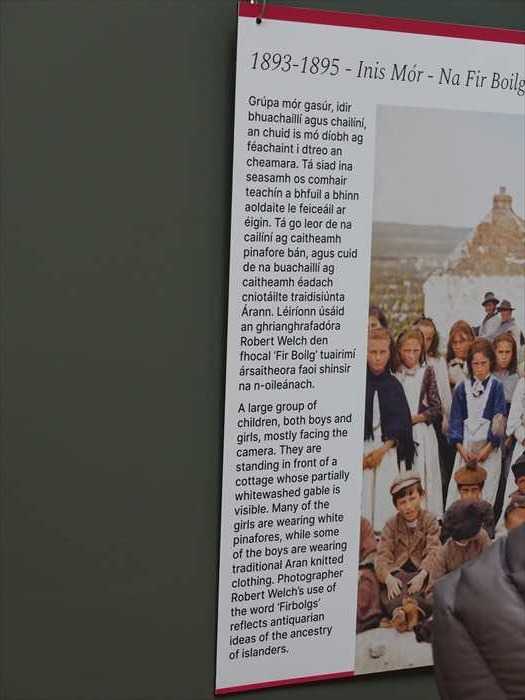

「 1893ー1895 Inis Mor The Young Firbolgs 」

「 1893ー1895 Inis Mor The Young Firbolgs

暖炉(マントルピース) 。

彫刻が施された重厚な木製パネル

暖炉を囲むこの壁面装飾は、ヴィクトリア朝時代のゴシック・リバイバル様式を色濃く反映。

中央に掲げられた鹿の剥製(トロフィー)

狩猟が貴族のたしなみとされていた時代の名残で、こうしたトロフィーはイギリス・

アイルランドの邸宅では定番の装飾。

乾燥草(パンパスグラス)による装飾

反対側から。

2種類の案内が。

「 Owns Beautiful Kylemore Castle ... But will live in America and learn the duties

of a Railway Clerk"

というドキュメンタリーで取り上げられ、セオサム・オ・クアイグ(Seosamh Ó Cuaig)が

ナレーションを務めました。また、テレビのミニシリーズ『ファースト・オリンピックス』では、

デヴィッド・カルーソ(David Caruso)が彼を演じました。】

「 1893ー1895 Inis Mor The Young Firbolgs 」

「 1893ー1895 Inis Mor The Young Firbolgs

A large gloup of children. both boys angirls, mostly facing the camera. They are standing

in front of a cottage whose partially whitewashed gable is visible. Many of the girls are

wearing white of the boys are wearing traditional Aran knittedclothing. Photographer

in front of a cottage whose partially whitewashed gable is visible. Many of the girls are

wearing white of the boys are wearing traditional Aran knittedclothing. Photographer

RObert Welch's use of word 'Firbolgs' reflects antiquarian ieas of the ancestry of

islanders.」

【 1893–1895年 イニシュモア島「若きフィルボルグたち

【 1893–1895年 イニシュモア島「若きフィルボルグたち

たくさんの子どもたち(男女)が写っており、その多くがカメラの方を向いています。

彼らは、部分的に白く漆喰が塗られた切妻壁のあるコテージの前に立っています。

多くの女の子は白い服を着ており、男の子の多くはアラン諸島伝統の編み物衣装を身に

まとっています。

まとっています。

写真家ロバート・ウェルチ(Robert Welch)がこの写真に「フィルボルグ(Firbolgs)」という

言葉を用いたのは、当時の古代史観(antiquarian ideas)において、アラン諸島の住民が

古代ケルトの部族「フィルボルグ族」の末裔であるという見方を反映したものでした。】

言葉を用いたのは、当時の古代史観(antiquarian ideas)において、アラン諸島の住民が

古代ケルトの部族「フィルボルグ族」の末裔であるという見方を反映したものでした。】

暖炉(マントルピース) 。

彫刻が施された重厚な木製パネル

暖炉を囲むこの壁面装飾は、ヴィクトリア朝時代のゴシック・リバイバル様式を色濃く反映。

中央に掲げられた鹿の剥製(トロフィー)

狩猟が貴族のたしなみとされていた時代の名残で、こうしたトロフィーはイギリス・

アイルランドの邸宅では定番の装飾。

乾燥草(パンパスグラス)による装飾

反対側から。

2種類の案内が。

「 Owns Beautiful Kylemore Castle ... But will live in America and learn the duties

of a Railway Clerk"

WILLIAM ANGUS DROGO MONTAGUE NINTH DUKE OF MANCHESTER

Lord of Kimbolton Castle and Tandragee Castle is to become a railway clerk in Detroit,

USA.This decision was announced by President Eugene Zimmerman of the Cincinnati,

Dayton and joint lines. Mr. Zimmerman went further into his plans for his SON-IN-LAW

and let it be known that the duke is to be trained for the great responsibilities of the management of a large railway.

USA.This decision was announced by President Eugene Zimmerman of the Cincinnati,

Dayton and joint lines. Mr. Zimmerman went further into his plans for his SON-IN-LAW

and let it be known that the duke is to be trained for the great responsibilities of the management of a large railway.

IRISH INDEPENDENT NEWSPAPER, THURSDAY 4 MAY 1905

This was just one of Mr. Zimmerman’s failed attempts to curb the duke’s reckless ways

in the hopes that he would be a loyal and useful husband to his daughter Helena,

the Duchess of Manchester.」

【「 美しきカイルモア城の所有者... だがアメリカに渡り、鉄道事務員としての職務を学ぶ予定 」

ウィリアム・アンガス・ドローゴ・モンタギュー 第9代マンチェスター公爵

キンボルトン城とタンドラギー城の領主である彼は、アメリカ・デトロイトで鉄道事務員

(レールウェイ・クラーク)になる予定でした。

(レールウェイ・クラーク)になる予定でした。

この決定は、シンシナティ、デイトンおよび共同鉄道のユージーン・ジマーマン社長によって

発表されたものです。ジマーマン氏はさらに計画を進め、自らの義理の息子(=公爵)が、

大規模鉄道の経営に関わる重大な責務を担うよう訓練されることを明らかにしました。

発表されたものです。ジマーマン氏はさらに計画を進め、自らの義理の息子(=公爵)が、

大規模鉄道の経営に関わる重大な責務を担うよう訓練されることを明らかにしました。

『アイリッシュ・インディペンデント』紙 1905年5月4日(木)付

この一件は、ジマーマン氏が放蕩者であった公爵を更生させ、彼を忠実で有能な夫にしようとした

試みのひとつでした。

試みのひとつでした。

彼の娘であるヘレナ(マンチェスター公爵夫人)にとって、良き伴侶となることを願っての

ことでした。】

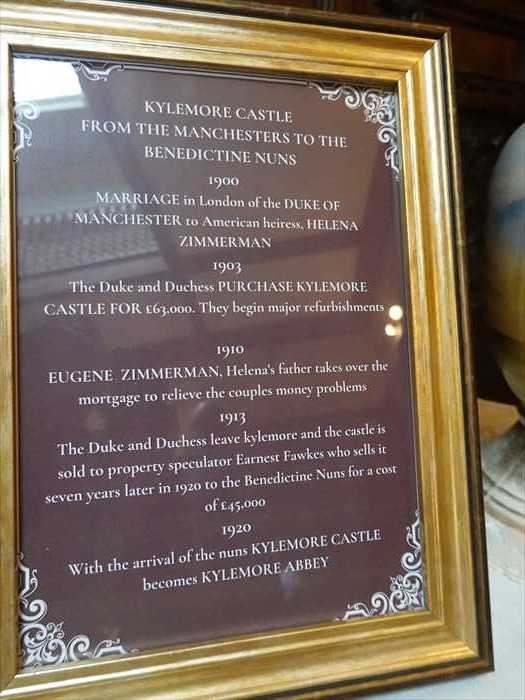

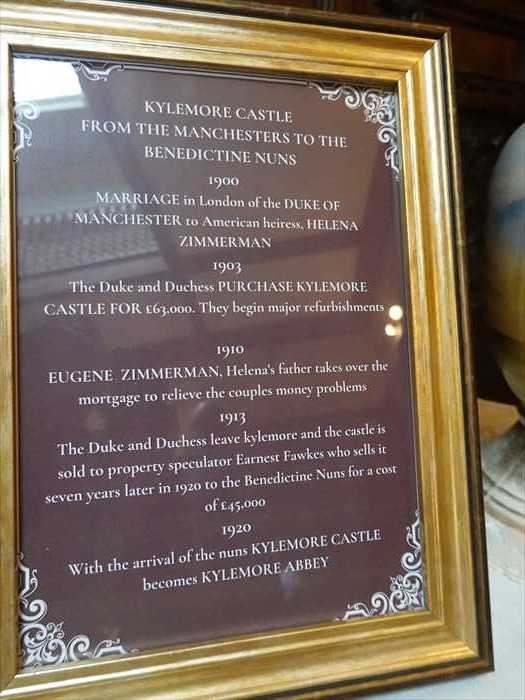

「 KYLEMORE CASTLE

ことでした。】

「 KYLEMORE CASTLE

FROM THE MANCHESTERS TO THE BENEDICTINE NUNS

1900

MARRIAGE in London of the DUKE OF MANCHESTER to American heiress,

HELENA ZIMMERMAN

HELENA ZIMMERMAN

1903

The Duke and Duchess PURCHASE KYLEMORE CASTLE FOR £63,000. They begin major refurbishments

1910

EUGENE ZIMMERMAN, Helena’s father takes over the mortgage to relieve the couple’s

money problems

money problems

1914

The Duke and Duchess leave Kylemore and the castle is sold to property speculator Earnest Fawkes who sells it seven years later in 1920 to the Benedictine Nuns for a cost of £45,000

1920

With the arrival of the nuns KYLEMORE CASTLE becomes KYLEMORE ABBEY」

【 カイルモア城

【 カイルモア城

マンチェスター公爵家からベネディクト会修道女たちへ

1900年

マンチェスター公爵がアメリカ人大富豪の娘、ヘレナ・ジマーマンとロンドンで結婚。

1903年

公爵夫妻がカイルモア城を6万3,000ポンドで購入。大規模な改装に着手。

1910年

ヘレナの父ユージーン・ジマーマンが、夫妻の金銭問題を救うため住宅ローンを肩代わり。

1914年

公爵夫妻はカイルモアを離れ、不動産投機家アーネスト・フォークスに城が売却される。

フォークスは7年後の1920年に、ベネディクト会の修道女たちに4万5,000ポンドで売却。

1920年

修道女たちの到着とともに、カイルモア城は「カイルモア修道院(Kylemore Abbey)」へと

生まれ変わる。】

生まれ変わる。】

このプレートは、カイルモア城の所有者がどのように移り変わり、修道院となったかを簡潔に

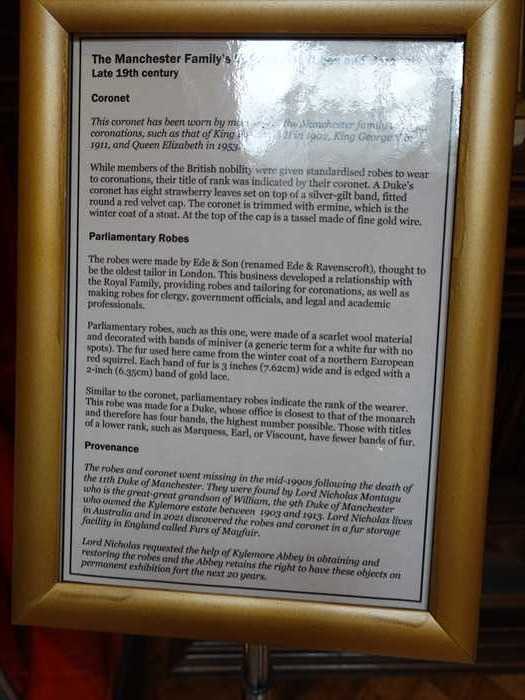

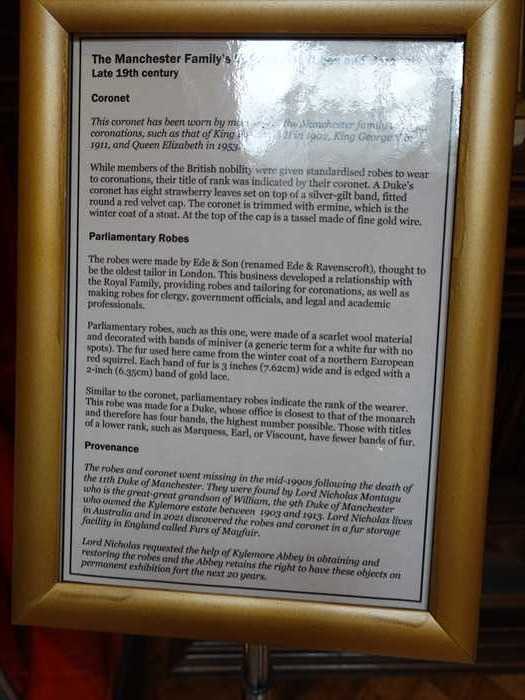

「 The Manchester Family’s Coronation and Parliamentary Robes

Late 19th century

Coronet

This coronet has been worn by members of the Manchester family at coronations,

such as that of King Edward VII in 1902, King George V in 1911, and Queen Elizabeth II

in 1953.

such as that of King Edward VII in 1902, King George V in 1911, and Queen Elizabeth II

in 1953.

While members of the British nobility were given standardised robes to wear to

coronations, their title or rank was indicated by their coronet. A Duke’s coronet has eight strawberry leaves set on top of a silver-gilt band, fitted round a red velvet cap.

The coronet is trimmed with ermine, which is the winter coat of a stoat. At the top of

the cap is a tassel made of fine gold wire.

coronations, their title or rank was indicated by their coronet. A Duke’s coronet has eight strawberry leaves set on top of a silver-gilt band, fitted round a red velvet cap.

The coronet is trimmed with ermine, which is the winter coat of a stoat. At the top of

the cap is a tassel made of fine gold wire.

Parliamentary Robes

The robes were made by Ede & Son (renamed Ede & Ravenscroft), thought to be the

oldest tailor in London. This business developed a relationship with the Royal Family,

providing robes and tailoring for coronations, as well as making robes for clergy,

government officials, and legal and academic professionals.

oldest tailor in London. This business developed a relationship with the Royal Family,

providing robes and tailoring for coronations, as well as making robes for clergy,

government officials, and legal and academic professionals.

Parliamentary robes, such as this one, were made of a scarlet wool material and trimmed

with bands of miniver (a generic term for squirrel fur used in this period). The high band

came from the winter coat of a northern European red squirrel. Each band of fur is

3 inches (7.62 cm) wide and 5 inches (12.7 cm) long and square-shaped.

with bands of miniver (a generic term for squirrel fur used in this period). The high band

came from the winter coat of a northern European red squirrel. Each band of fur is

3 inches (7.62 cm) wide and 5 inches (12.7 cm) long and square-shaped.

Similar to the coronet, parliamentary robes indicate the rank of the wearer. This robe was

made for a Duke, whose title was shown through the number of fur bands and the spacing between them: the highest number possible. Those made for those of lesser rank, such as Marquess, Earl, or Viscount, have fewer bands of fur.

made for a Duke, whose title was shown through the number of fur bands and the spacing between them: the highest number possible. Those made for those of lesser rank, such as Marquess, Earl, or Viscount, have fewer bands of fur.

Provenance

The robes and coronet went missing in the mid-1950s following the death of the 10th

Duke of Manchester. They were rediscovered by Lord Nicholas Monckton, a younger

son of the Manchester family, stored in the attic of a cottage in Hampshire. He undertook conservation work and gave them on long-term loan to Kylemore Abbey. They are

now on display for the first time in decades.

Duke of Manchester. They were rediscovered by Lord Nicholas Monckton, a younger

son of the Manchester family, stored in the attic of a cottage in Hampshire. He undertook conservation work and gave them on long-term loan to Kylemore Abbey. They are

now on display for the first time in decades.

Lord Nicholas requested the help of Kylemore Abbey in obtaining and preserving these

robes and coronet, and the Abbey is honoured to have these objects on permanent

exhibition for the next six years.

【 マンチェスター家の戴冠式・議会用礼服

robes and coronet, and the Abbey is honoured to have these objects on permanent

exhibition for the next six years.

【 マンチェスター家の戴冠式・議会用礼服

19世紀後半

示されました。公爵(Duke)の冠には、銀鍍金の帯の上にイチゴの葉が8枚飾られ、その下に

赤いビロードの帽子があり、毛皮(白鼬の冬毛)で縁取られています。帽子のてっぺんには、

金の糸で作られた房飾りがついています。

「公爵(Duke)」用で、可能な限り多くの帯が使われています。侯爵(Marquess)、

伯爵(Earl)、子爵(Viscount)などの下位の貴族用では、帯の数が少なくなります。

常設展示として展示されることになっています。】

冠(コロネット)について

この冠は、マンチェスター家の人々が以下のような戴冠式で着用したものです:

1902年のエドワード7世、1911年のジョージ5世、1953年のエリザベス2世。

イギリス貴族が戴冠式に着用する礼服には共通仕様がありますが、冠(coronet)によって身分が示されました。公爵(Duke)の冠には、銀鍍金の帯の上にイチゴの葉が8枚飾られ、その下に

赤いビロードの帽子があり、毛皮(白鼬の冬毛)で縁取られています。帽子のてっぺんには、

金の糸で作られた房飾りがついています。

議会用礼服について

この礼服はロンドン最古の仕立て屋とされる「Ede & Son(後にEde & Ravenscroft)」によって

製作されたものです。同店は王室との関係を築き、戴冠式用の衣装や、聖職者・官僚・法曹・

学術関係者のための礼服を手掛けてきました。

製作されたものです。同店は王室との関係を築き、戴冠式用の衣装や、聖職者・官僚・法曹・

学術関係者のための礼服を手掛けてきました。

このような議会用礼服は、スカーレット(深紅)のウール地に、ミニヴァー(この時代にはリスの

毛皮を意味)で縁取られています。使用されている毛皮の帯は、北ヨーロッパのアカリスの冬毛で、

各帯は約7.6cm幅・12.7cm長の正方形です。

冠と同様に、礼服の毛皮の帯の本数と間隔によって身分が示されます。この礼服は毛皮を意味)で縁取られています。使用されている毛皮の帯は、北ヨーロッパのアカリスの冬毛で、

各帯は約7.6cm幅・12.7cm長の正方形です。

「公爵(Duke)」用で、可能な限り多くの帯が使われています。侯爵(Marquess)、

伯爵(Earl)、子爵(Viscount)などの下位の貴族用では、帯の数が少なくなります。

来歴

この礼服と冠は、マンチェスター公爵第10代の死後、1950年代中頃に所在不明となって

いましたが、後にマンチェスター家の一員であるニコラス・モンクトン卿によって、

ハンプシャーのコテージの屋根裏で再発見されました。彼は保存修復を行い、これらを

カイルモア修道院に長期貸与しました。

ニコラス卿の要請により、カイルモア修道院はこれらの保存と展示に協力し、今後6年間のいましたが、後にマンチェスター家の一員であるニコラス・モンクトン卿によって、

ハンプシャーのコテージの屋根裏で再発見されました。彼は保存修復を行い、これらを

カイルモア修道院に長期貸与しました。

常設展示として展示されることになっています。】

アンティークのガラス扉付きキャビネット(飾り棚)。

彼らは19世紀末から20世紀初頭頃の服装(スーツ、蝶ネクタイ、ボーラーハット)をしており、

1人は釣り竿を持っていることから、おそらく釣りや狩猟に関わるスタッフまたは地主と従者と

いう構図だと考えられます。

背景の木製ドアや蔦の絡む外壁は、カイルモア修道院(元邸宅)の敷地内にあった建物の一部

かもしれません。このような写真は、ヴィクトリア朝~エドワード朝時代のレジャー文化や、

貴族のアウトドア活動(釣り、狩猟)の一端を伝えるものです。

「When Mitchell Henry purchased the land at KYLEMORE, he also gained extensive

FISHING and SHOOTING rights. Members of the OUTDOOR STAFF included

the gamekeeper, beaters and ghillies.」

【ミッチェル・ヘンリーがカイルモアの土地を購入したとき、彼は広大な漁業権と狩猟権も

同時に得ました。

屋外業務のスタッフには、ゲームキーパー(狩猟管理人)、ビーター(獲物を追い出す係)、

ギリー(釣りや狩猟の手伝いをする従者)などが含まれていました。】

ギリー(釣りや狩猟の手伝いをする従者)などが含まれていました。】

右: Mother Magdalena FitzGibbon

左: Mother Abbess Maire Hickey

ともに20〜21世紀の修道院長(アッベス)で、修道院の精神的・運営的リーダーを務めた人物。

聖ベネディクトゥス(Saint Benedict) をかたどった木彫りの像。

ズームして。

右手には司牧杖(パストラル・スタッフ)を持ち、教会の指導者である ことを象徴。

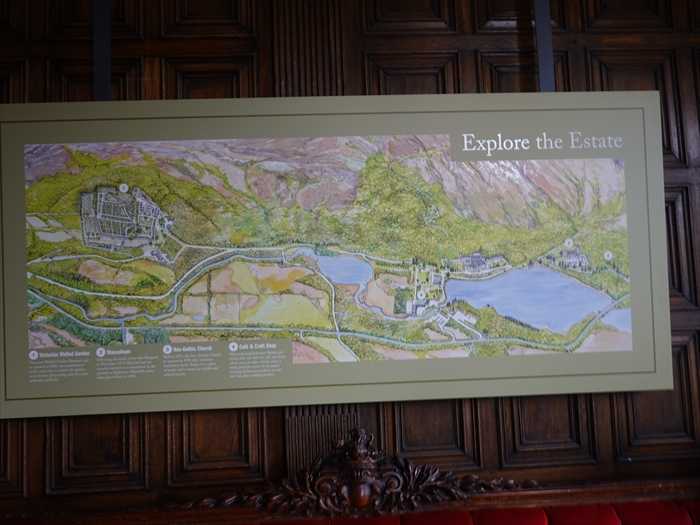

「Explore the Estate」のMAPを再び。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

聖ベネディクトゥス(Saint Benedict) をかたどった木彫りの像。

ズームして。

右手には司牧杖(パストラル・スタッフ)を持ち、教会の指導者である ことを象徴。

足元には書物とカラスが彫られており、これは聖ベネディクトゥスの伝説に基づくシンボル。

書物=「聖ベネディクトの戒律(Rule of Saint Benedict)」

カラス=彼が毒を盛られたパンをカラスに持ち去らせたという逸話を象徴。

「Explore the Estate」のMAPを再び。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.