PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

続日本100名城東北の…

New!

オジン0523さん

【甥のステント挿入… New!

Gママさん

New!

Gママさん

2025年版・岡山大学… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

【甥のステント挿入…

New!

Gママさん

New!

Gママさん2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 海外旅行

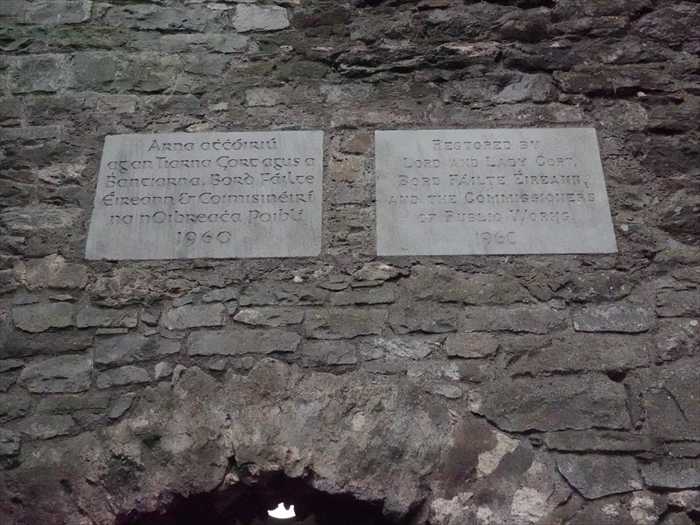

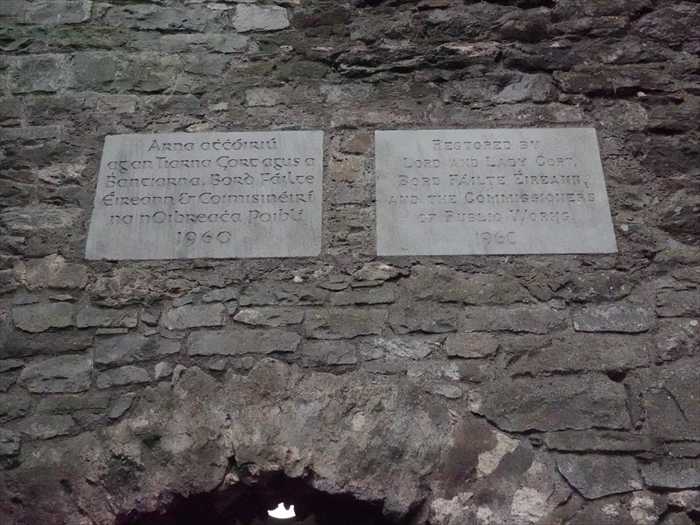

Bunratty Castle(バンラッティ城)の入口上部に設置された 2枚の記念銘板

。

それぞれアイルランド語(左)と英語(右)で、修復事業について刻まれていた。

「Restored by

【この城はゴート卿およびゴート夫人、アイルランド観光局(Bord Fáilte Éireann)、公共事業委員会(Commissioners of Public Works)によって1960年に修復された】

ネットで翻訳して

【バンラッティ城

最初の要塞は1251年に木造の塔として築かれ、堀または小高い丘の上に建てられました。

その後、1277年にクレア人によって石造りの城が建てられ、1353年にはロクビーによって

再建されました。

現在の城は1425年にオブライエン家によって建てられたもので、400年間にわたり居住される

中で大幅な改築が行われました。

1956年から58年にかけての修復の際には、1619年以降の全ての増築部分(礼拝堂の装飾天井の

日付)を撤去し、15世紀当時の胸壁(城壁上部のギザギザ)が再現されました。

1646年にはこの城でアドミラル・ペンが包囲され、

その息子であり、ペンシルベニア州の創設者ウィリアム・ペンが、幼少期にこの城にいたと

考えられています。】

「 見張り台(あるいは射撃狭間) 」の再現展示。

黒い人形(背中を見せてしゃがんでいる)は、城を防衛する兵士を再現した模型。

視線の先には、外を監視する狭間(射撃口)があった。

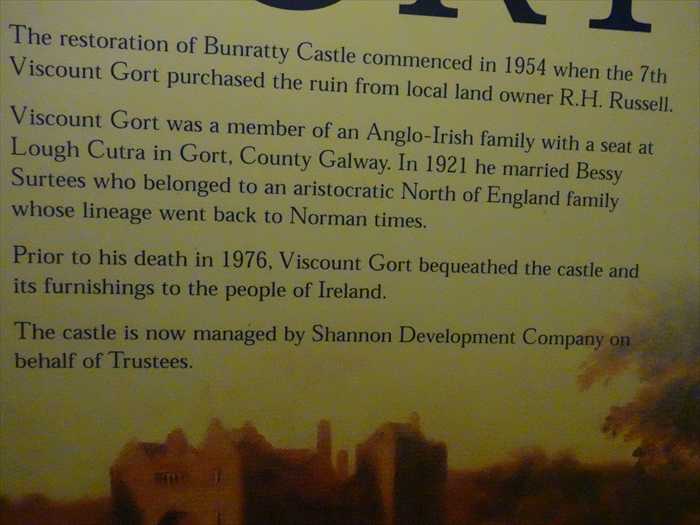

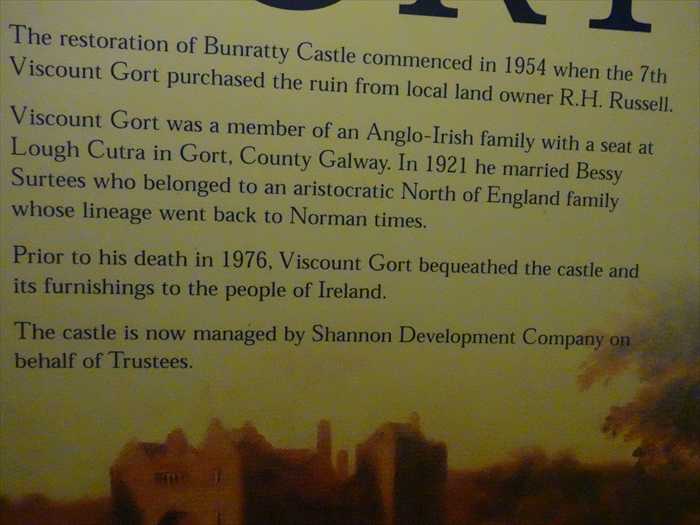

ゴート子爵(Viscount Gort)とその夫人(Viscountess Gort) について説明。

近づいて。

「The restoration of Bunratty Castle commenced in 1954 when the 7th Viscount Gort

purchased the ruin from local land owner R.H. Russell.

Viscount Gort was a member of an Anglo-Irish family with a seat at Lough Cutra in Gort,

County Galway. In 1921 he married Bessy Surtees who belonged to an aristocratic North

of England family whose lineage went back to Norman times.

Prior to his death in 1976, Viscount Gort bequeathed the castle and its furnishings

to the people of Ireland.

The castle is now managed by Shannon Development Company on behalf of Trustees.」

【バンラッティ城の修復は1954年に始まりました。第7代ゴート子爵が、この城の廃墟を地元の

地主R.H.ラッセルから購入したのです。

ゴート子爵は、ゴールウェイ州ゴートにあるロック・クトラを本拠とするアングロ・アイリッシュ

バンラッティ城(Bunratty Castle)内部では、 子供達へのガイドツアー が行われていた。

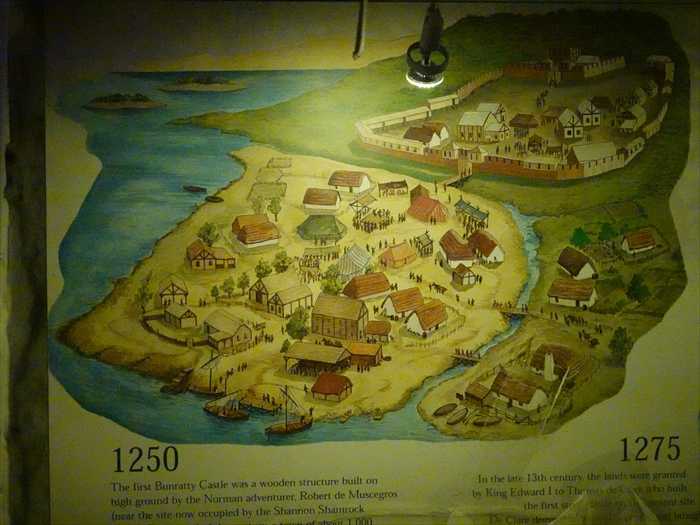

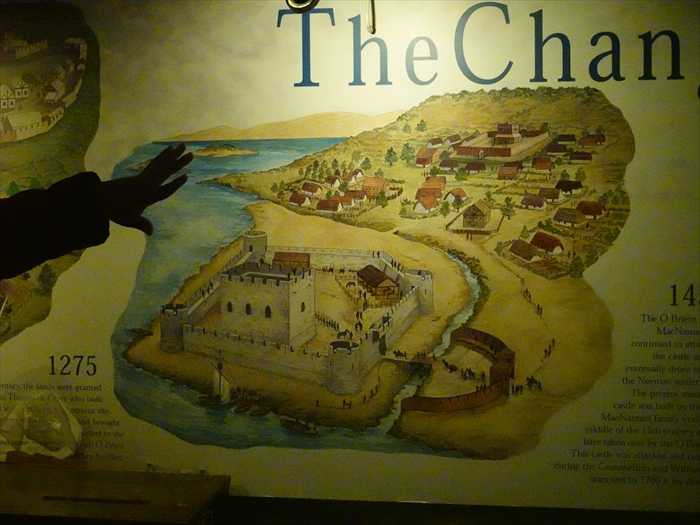

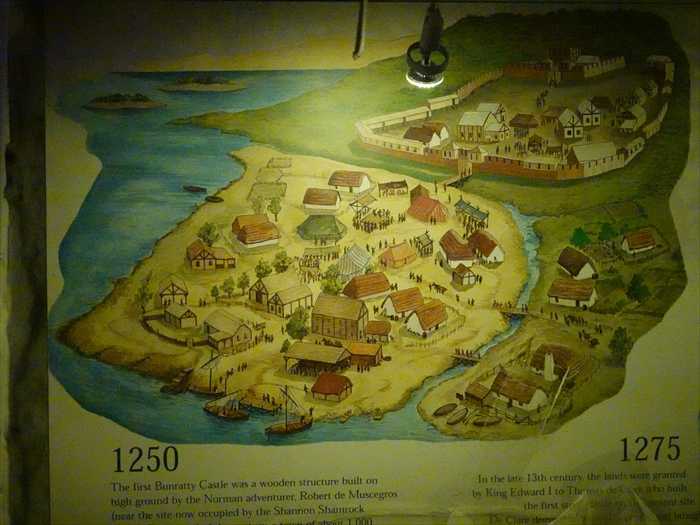

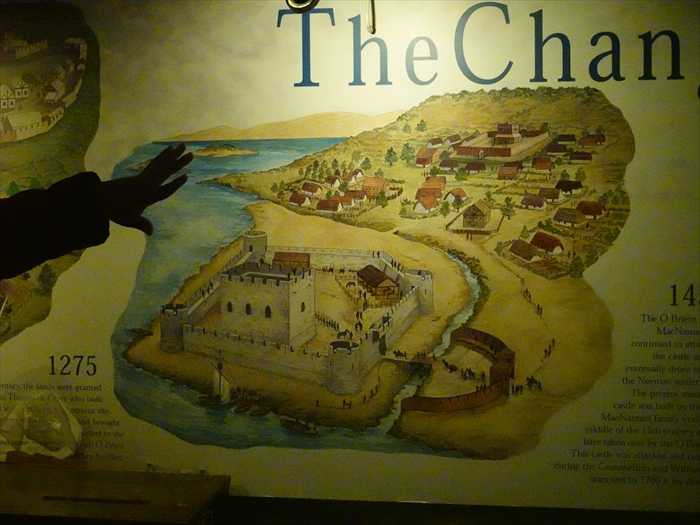

展示「 The Changing Castle 」

この写真は、バンラッティ城(Bunratty Castle)の展示室にある歴史解説パネルの一部で、

13世紀のバンラッティの町と城の発展を描いたものです。

左下に「1250」、右下に「1275」と記されており、城と集落の変遷が視覚的に説明されていた。

「The first Bunratty Castle was a wooden structure built on high ground by the Norman

adventurer Robert de Muscegros (near the site now occupied by the Shannon Shamrock).」

【1250年

最初のバンラッティ城は、ノルマン系の冒険者ロバート・デ・ミューセグロスによって高台に築かれた木造の要塞でした(現在のシャノン・シャムロックのある場所に近い地点】

「In the late 13th century the lands were granted by King Edward I to Thomas de Clare

who built the first stone fortress.」

【1275年

13世紀後半、エドワード1世がこの土地をトマス・デ・クレアに与え、彼が最初の石造の要塞

(石の城)を築きました 。】

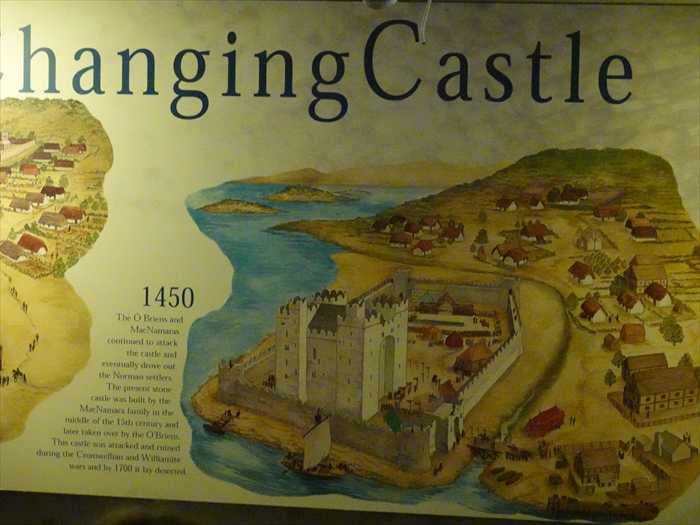

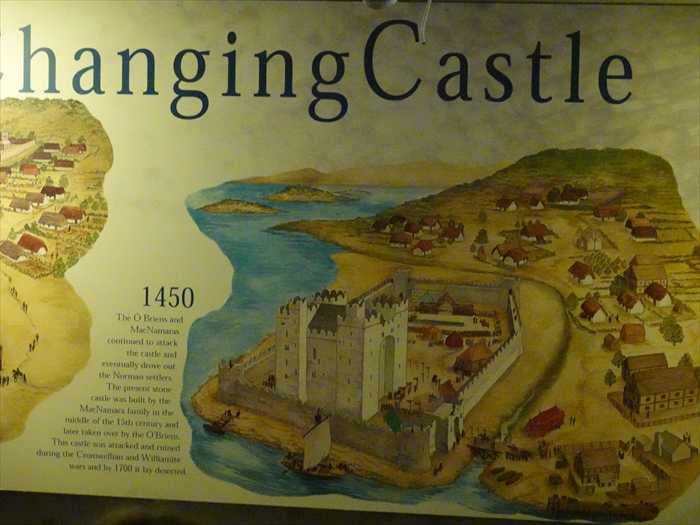

「1450

【1450年

1700年代になると衰退した。】

バンラッティ城の軍事的・政治的な重要性の変遷を、視覚的・時間軸的に 解説。

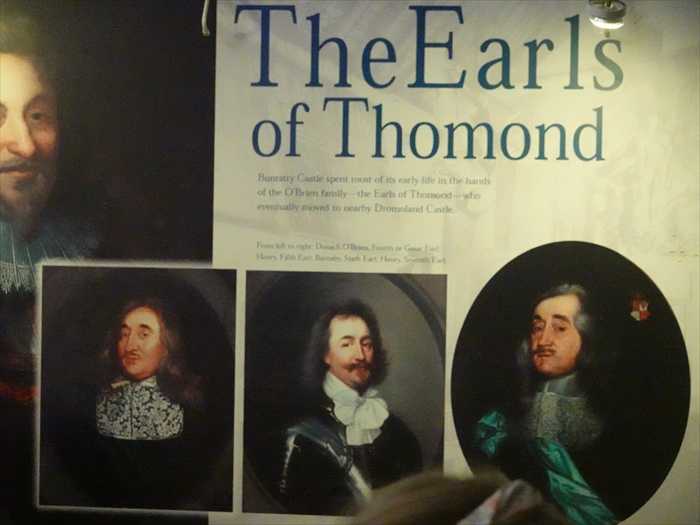

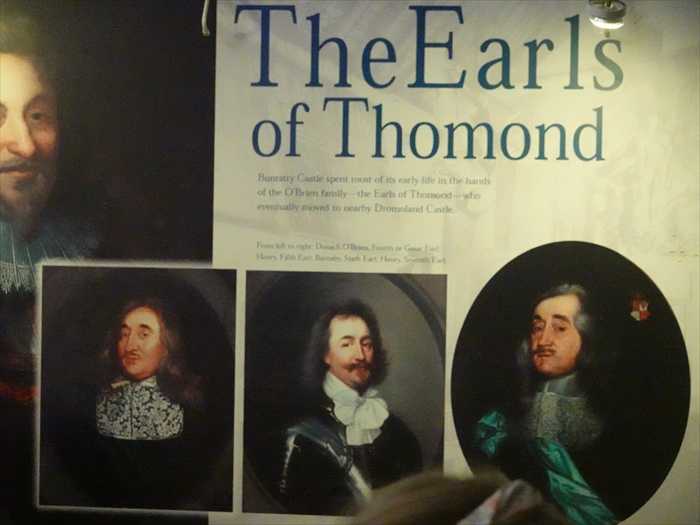

「 The Earls of Thomond

【 トモンド伯爵家

ここにも、狭い通路に設置された中世の兵士の甲冑を着た人物像(マネキン)が。

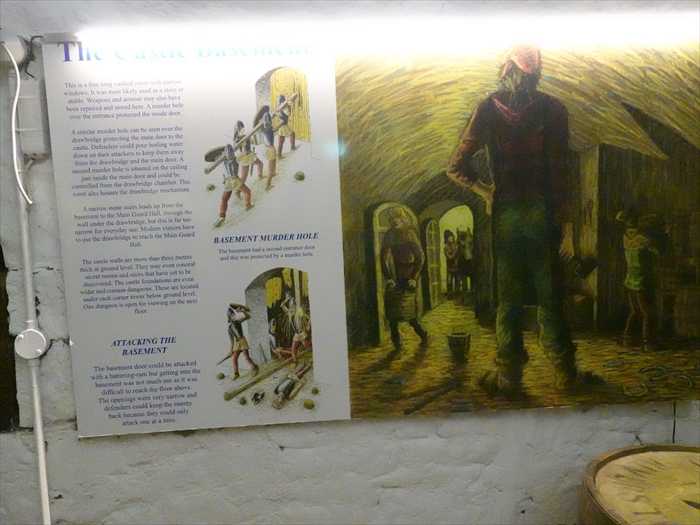

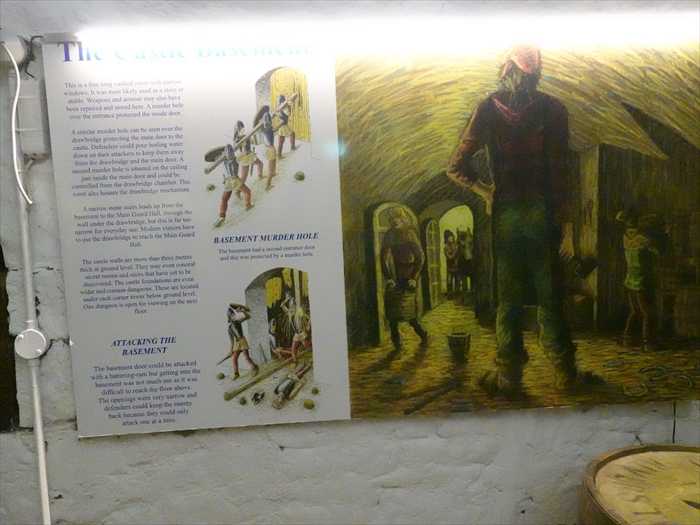

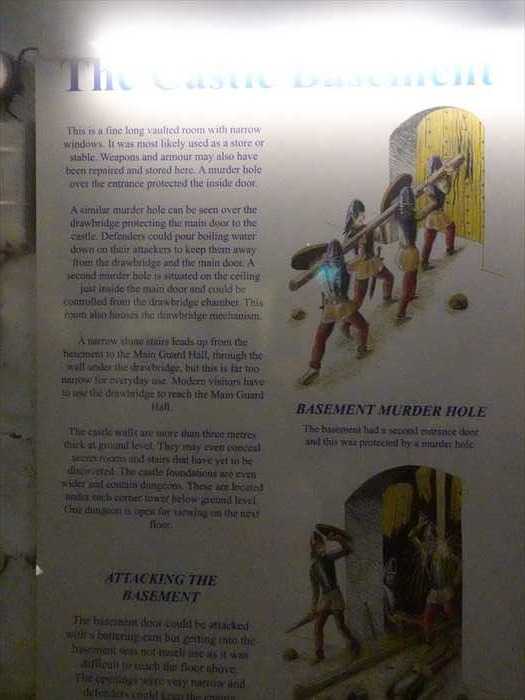

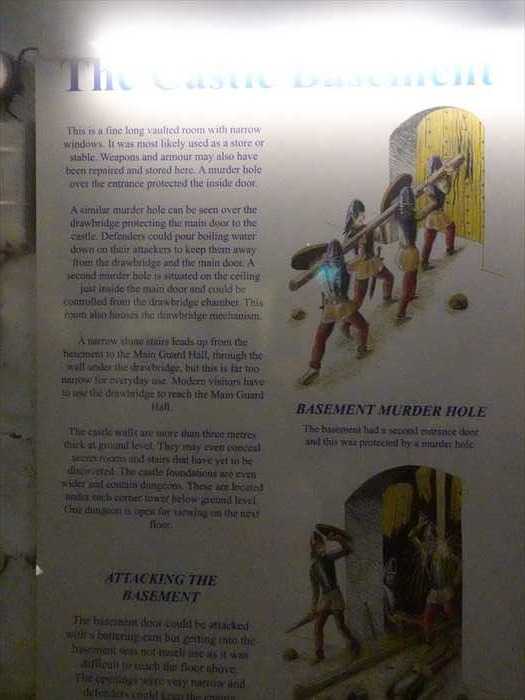

バンラッティ城(Bunratty Castle)の 地下部分(ベースメント)に関する 展示パネル。

それぞれアイルランド語(左)と英語(右)で、修復事業について刻まれていた。

「Restored by

Lord and Lady Gort

Bord Fáilte Éireann,

and the Commissioners

of Public Works

1960」【この城はゴート卿およびゴート夫人、アイルランド観光局(Bord Fáilte Éireann)、公共事業委員会(Commissioners of Public Works)によって1960年に修復された】

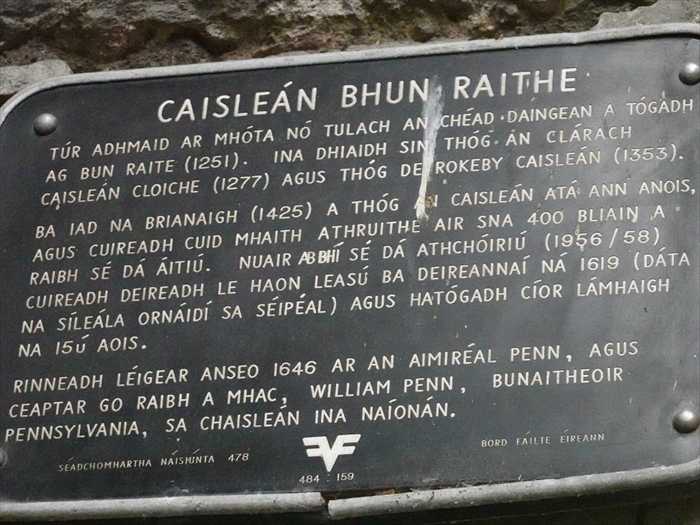

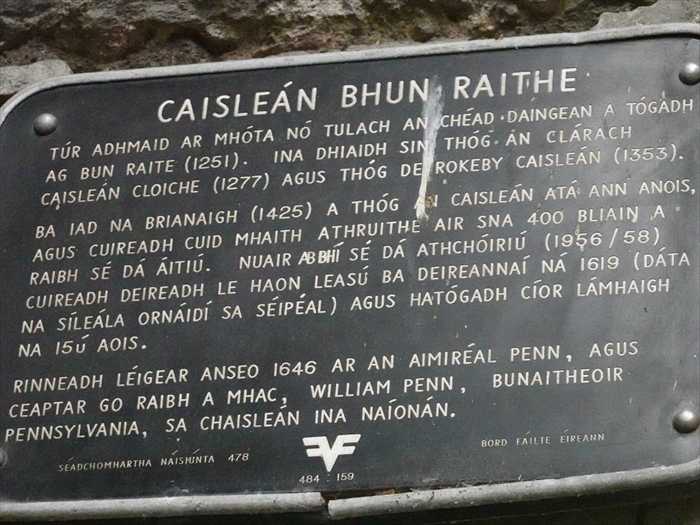

案内板のアイルランド語版(Gaeilge)

「 CAISLEÁN BHUN RAITHE

「 CAISLEÁN BHUN RAITHE

TÚR ADHMAID AR MHÓTA NÓ TULACH AN CHÉAD DHAINGEAN A TÓGADH

AG BUN RAITE (1251). INA DHIAIDH SIN THÓG AN CLÁRACH

CAISLEÁN CLOICHE (1277) AGUS THÓG DE ROKEBY CAISLEÁN (1353).

BA IAD NA BRIANAIGH (1425) A THÓG AN CAISLEÁN ATÁ ANN ANOIS,

AGUS CUIREADH CUID MHAITH ATHRUITHE AIR SNA 400 BLIANA A

RAIBH SÉ DA ÁITIÚ. NUAR A BHÍ SÉ DA ATHCHÓIRIÚ (1956/58)

CUIREADH DEIREADH LE HAON LEASÚ BA DEIREANNAÍ NA 1619 (DÁTA

NA SÍLEÁL ORNÁIDI SA SÉIPÉAL) AGUS HATÓGADH CÍOR LÁMHAGH

NA 15ú AOIS.

RINNEADH LÉIGEAR ANSEO 1646 AR AN AIMAIRÉAL PENN, AGUS

CEAPTAR GO RAIBH A MHAC, WILLIAM PENN, BUNAITHEOIR

ネットで翻訳して

【バンラッティ城

最初の要塞は1251年に木造の塔として築かれ、堀または小高い丘の上に建てられました。

その後、1277年にクレア人によって石造りの城が建てられ、1353年にはロクビーによって

再建されました。

現在の城は1425年にオブライエン家によって建てられたもので、400年間にわたり居住される

中で大幅な改築が行われました。

1956年から58年にかけての修復の際には、1619年以降の全ての増築部分(礼拝堂の装飾天井の

日付)を撤去し、15世紀当時の胸壁(城壁上部のギザギザ)が再現されました。

1646年にはこの城でアドミラル・ペンが包囲され、

その息子であり、ペンシルベニア州の創設者ウィリアム・ペンが、幼少期にこの城にいたと

考えられています。】

「 見張り台(あるいは射撃狭間) 」の再現展示。

黒い人形(背中を見せてしゃがんでいる)は、城を防衛する兵士を再現した模型。

視線の先には、外を監視する狭間(射撃口)があった。

ゴート子爵(Viscount Gort)とその夫人(Viscountess Gort) について説明。

近づいて。

「The restoration of Bunratty Castle commenced in 1954 when the 7th Viscount Gort

purchased the ruin from local land owner R.H. Russell.

Viscount Gort was a member of an Anglo-Irish family with a seat at Lough Cutra in Gort,

County Galway. In 1921 he married Bessy Surtees who belonged to an aristocratic North

of England family whose lineage went back to Norman times.

Prior to his death in 1976, Viscount Gort bequeathed the castle and its furnishings

to the people of Ireland.

The castle is now managed by Shannon Development Company on behalf of Trustees.」

【バンラッティ城の修復は1954年に始まりました。第7代ゴート子爵が、この城の廃墟を地元の

地主R.H.ラッセルから購入したのです。

ゴート子爵は、ゴールウェイ州ゴートにあるロック・クトラを本拠とするアングロ・アイリッシュ

(英系アイルランド人)の家系の一員でした。1921年には、ノルマン時代まで系譜を遡ることの

できる、イングランド北部の貴族階級出身のベシー・サーティーズと結婚しました。

1976年に死去する前に、ゴート子爵は城とその調度品一式をアイルランド国民に遺贈しました。

現在、城は信託団体を代表してシャノン開発公社(Shannon Development Company)に

よって管理されています。】できる、イングランド北部の貴族階級出身のベシー・サーティーズと結婚しました。

1976年に死去する前に、ゴート子爵は城とその調度品一式をアイルランド国民に遺贈しました。

現在、城は信託団体を代表してシャノン開発公社(Shannon Development Company)に

バンラッティ城(Bunratty Castle)内部では、 子供達へのガイドツアー が行われていた。

展示「 The Changing Castle 」

この写真は、バンラッティ城(Bunratty Castle)の展示室にある歴史解説パネルの一部で、

13世紀のバンラッティの町と城の発展を描いたものです。

左下に「1250」、右下に「1275」と記されており、城と集落の変遷が視覚的に説明されていた。

「The first Bunratty Castle was a wooden structure built on high ground by the Norman

adventurer Robert de Muscegros (near the site now occupied by the Shannon Shamrock).」

【1250年

最初のバンラッティ城は、ノルマン系の冒険者ロバート・デ・ミューセグロスによって高台に築かれた木造の要塞でした(現在のシャノン・シャムロックのある場所に近い地点】

「In the late 13th century the lands were granted by King Edward I to Thomas de Clare

who built the first stone fortress.」

【1275年

13世紀後半、エドワード1世がこの土地をトマス・デ・クレアに与え、彼が最初の石造の要塞

(石の城)を築きました 。】

「1450

The O'Briens and MacNamaras continued to attack the castle and eventually drove out the Norman settlers.

The present stone castle was built by the MacNamara family in the middle of the 15th century and later taken over by the O’Briens.

The castle remained an important stronghold during the Confederate and Williamite wars until the 1700s when it declined.」【1450年

オブライエン家とマクナマラ家は城への攻撃を続け、最終的にノルマン系の入植者を追い出した。

現在の石造りの城は15世紀中頃にマクナマラ家によって建てられ、その後オブライエン家の

所有となった。

この城は、アイルランド連盟戦争やウィリアマイト戦争の間も重要な拠点であり続けたが、所有となった。

1700年代になると衰退した。】

中央に描かれているのが現在のバンラッティ城の原型となる15世紀の石造りの城。

周囲には川と村があり、城壁で囲まれた構造が当時の防衛的機能を表している。

小舟が川を行き来しており、交易や物資の補給があったことも想像される。

丘の上や平地には農民の住居や集落が描かれ、封建領主の支配下にある中世的な村の様子が

伺える。

伺える。

バンラッティ城の軍事的・政治的な重要性の変遷を、視覚的・時間軸的に 解説。

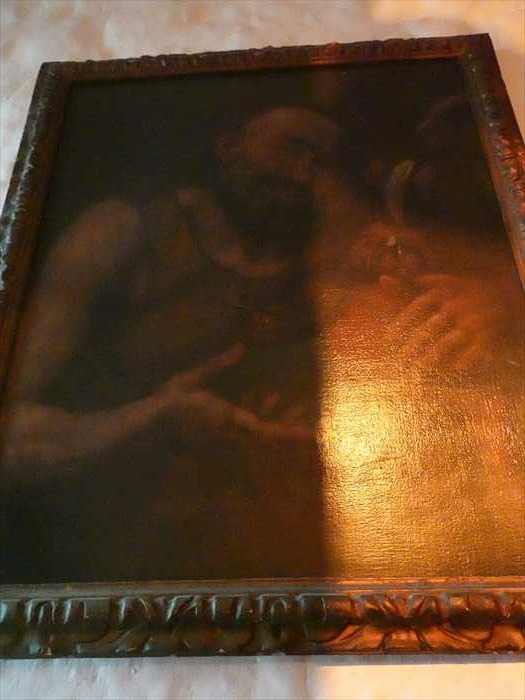

「 The Earls of Thomond

Bunratty Castle spent most of its early life in the hands of the O’Brien family

–the Earls of Thomond – who eventually moved to nearby Dromoland Castle.

–the Earls of Thomond – who eventually moved to nearby Dromoland Castle.

Portraits (left to right):

Donough O’Brien, Baron of Ibrickan (d. 1634)

Henry Fifth Earl, Bunratty, Sixth Earl (?), Henry O’Brien」 【 トモンド伯爵家

バンラッティ城は、その初期の歴史のほとんどを オブライエン家(トモンド伯爵家)

の支配下で

過ごしました。彼らは最終的に、近くのドロモランド城(Dromoland Castle)へ移りました。

過ごしました。彼らは最終的に、近くのドロモランド城(Dromoland Castle)へ移りました。

肖像画(左から順に):

ドナフ・オブライエン(イブリッカン男爵、1634年没)

第五代伯爵ヘンリー、バンラッティ在住。第六代伯爵(?)、ヘンリー・オブライエン】オブライエン家(O'Brien family) はアイルランドの著名な王族の末裔で、中世から近世に

かけてのトモンド(Thomond)地方(現在のクレア県)を支配していた。

かけてのトモンド(Thomond)地方(現在のクレア県)を支配していた。

トモンド伯爵は、イギリスによるアイルランド統治の中で与えられた称号。

ドロモランド城は現在では高級ホテルとして使われているが、元はこの一族の居城。

展示されている肖像画は、17世紀初頭のオブライエン家の有力者を描いたものと考えられる と。

ここにも、狭い通路に設置された中世の兵士の甲冑を着た人物像(マネキン)が。

バンラッティ城(Bunratty Castle)の 地下部分(ベースメント)に関する 展示パネル。

「 The Castle Basement

This is a fine long vaulted room with narrow windows. It was most likely used

as a store or stable. Weapons and armour may also have been repaired and

stored here. A murder hole over the entrance protected the inside door.

A similar murder hole can be seen over the drawbridge protecting the main door

to the castle. Defenders could pour boiling water down on their attackers to keep

them away from the drawbridge and the main door. A second murder hole is situated

on the ceiling just inside the main door and could be controlled from the drawbridge

chamber. This room also houses the drawbridge mechanism.

This is a fine long vaulted room with narrow windows. It was most likely used

as a store or stable. Weapons and armour may also have been repaired and

stored here. A murder hole over the entrance protected the inside door.

A similar murder hole can be seen over the drawbridge protecting the main door

to the castle. Defenders could pour boiling water down on their attackers to keep

them away from the drawbridge and the main door. A second murder hole is situated

on the ceiling just inside the main door and could be controlled from the drawbridge

chamber. This room also houses the drawbridge mechanism.

A narrow stone stairs leads up from the basement to the Main Guard Hall, through

the wall under the drawbridge, but this is far too narrow for everyday use.

Modern visitors have to use the drawbridge to reach the Main Guard Hall.

the wall under the drawbridge, but this is far too narrow for everyday use.

Modern visitors have to use the drawbridge to reach the Main Guard Hall.

The castle walls are more than three metres thick at ground level.

They may even conceal secret rooms and stairs that have yet to be discovered.

The castle foundations are even wider and contain dungeons.

These are located under each corner tower below ground level.

One dungeon is open for viewing on the next floor.

非常に 精緻な彫刻が施された大型の木製キャビネット(箪笥・収納棚) 。

主に貴族の大広間(Great Hall)や応接室に設置される、 見せるための家具 のようだ。

タペストリー(壁掛け織物) 。

左右の壁に掛けられている2枚の織物は、室内装飾と断熱効果を兼ねた貴族文化の象徴。

歴史や神話的場面が織り込まれていたのであった。

そして 鹿の角(剥製) も。中世や近世ヨーロッパでは、狩猟は貴族階級の象徴 と。

鹿の角を壁に飾るのは、地位・武勇・狩猟の誇りを表すのだ と。

ここにも 大きなタペストリー が。

左側にはアーチと奥の空間 が見えた。

奥に見えるのは小礼拝堂か、別室の展示スペース。中央に十字架と祭壇のような物が見え、

宗教的な用途が示唆されたのであった。

反対側の壁面上部にも 巨大タペストリー が。

城館の大広間(Great Hall)の一部で、入り口近くの壁面の彫像と出入口の構造を。

騎馬像(Equestrian Statue) 。

・・・もどる・・・

・・・つづく・・・

ATTACKING THE BASEMENT

The basement door could be attacked with a battering-ram but getting into the

basement was not much use as it was difficult to reach the floor above.

basement was not much use as it was difficult to reach the floor above.

The openings were very narrow and defenders could keep the enemy・・・・?

【 城の地下室

これは、細い窓のある立派な長いアーチ型天井の部屋です。おそらく物置や馬小屋として使われて

いたと思われます。武器や鎧が修理され、保管されていた可能性もあります。入口の上にある

「殺人孔(murder hole)」は、内側の扉を守っていました。

同様の殺人孔が、城の正面玄関を守る跳ね橋の上にも見られます。守備側はこの穴から攻撃者に

向けて熱湯を注ぐことで、跳ね橋や正門から遠ざけることができました。2つ目の殺人孔は、

正門のすぐ内側の天井に設置されており、跳ね橋室から操作可能でした。この部屋には跳ね橋の

機構も収納されています。

地下室から主警備室(Main Guard Hall)へは、跳ね橋の下の壁を通って狭い石造りの階段が

続いていますが、日常的に使うには非常に狭すぎます。現代の訪問者は主警備室へ行くために、

跳ね橋を利用する必要があります。

城の壁は地上部分で厚さ3メートル以上あります。未発見の秘密の部屋や階段が隠されている可能性もあります。城の基礎部分はさらに広く、地下牢が含まれています。これらの地下牢は、四隅の塔の地下に位置しています。1つの地下牢は、次の階で見学可能です。

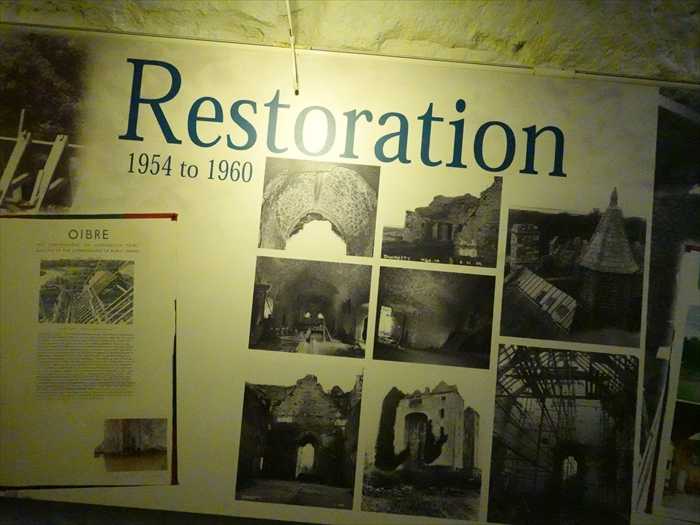

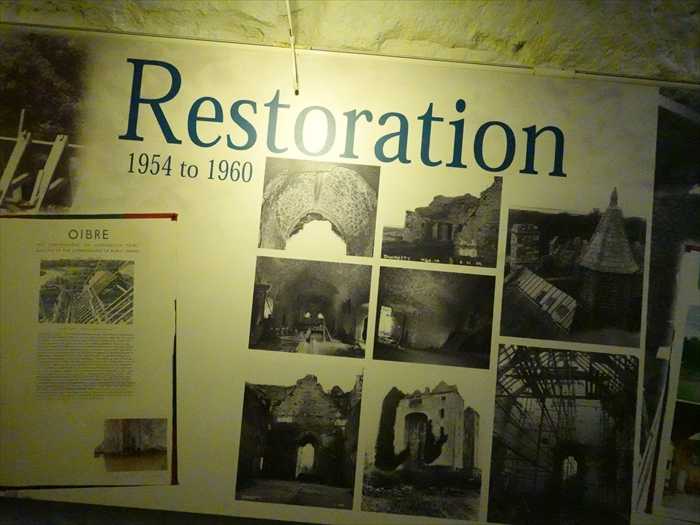

「Bunratty Castle(バンラッティ城)」の修復作業 に関する展示パネル

「1954 to 1960」、この期間にわたって、バンラッティ城の修復が行われたことを示していた。

バンラッティ城(Bunratty Castle)の主入口(メインドア) 。

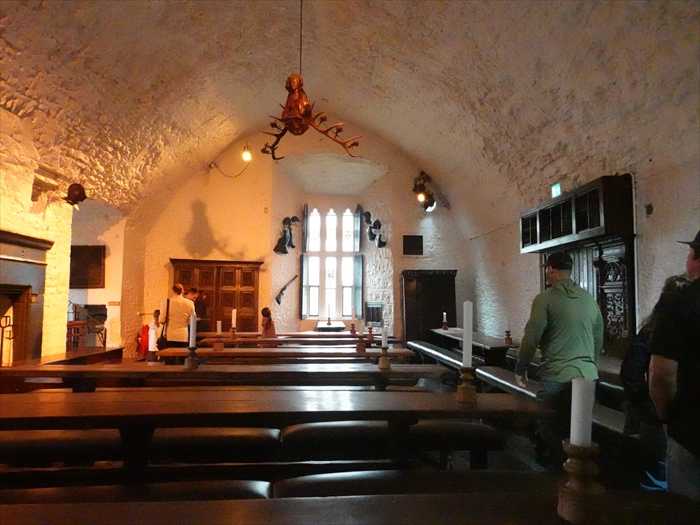

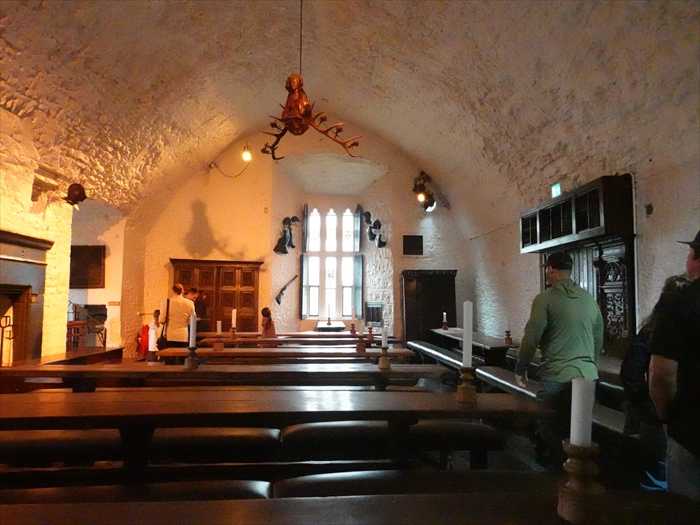

Great Hall(グレートホール/大広間) 。

18世紀前後の 貴婦人の肖像画。名前は??

中世風のシャンデリア(天井吊り燭台)。

中世またはそれに倣ったデザインの

「 ロイヤル・ボックス(Laird's Gallery / Minstrel's Gallery / Lord's Balcony) 」

暖炉(fireplace )。

移動して。

ステンドグラスのあるゴシック様式の窓 。

兜付きの胸甲(キュイラス cuirass)。

大きな銃(火縄銃または火打ち石式) 。

見事な彫刻が施された 木製のキャビネット(もしくはワードローブ) 。

左右開きの両開き扉を持つ大型の収納家具。扉面が格子状に分割されており、それぞれに彫刻が

施されていた。

石造建築の 内部天井(アーチ構造)部分 をクローズアップで。

表面は白く塗られており、おそらく石やレンガに漆喰(プラスター)仕上げが施されていた。

再び「 大広間(Great Hall) 」を。

大広間(Great Hall)を移動して。

左の壁に掛けられている 巨大なタペストリー は、中世・ルネサンス期によく見られる織物の装飾。

騎士や貴婦人、宗教・神話的場面などが描かれていた。

木製の棚(サイドボードまたはダレル棚 / credenza / court cupboard)

厨房(キッチン)の暖炉 であっただろうか?

多くの暖炉内の器具(調理用鉄器)も。

壁上部には 皿(木皿) が。

上部の木製棚には、素朴な木製の丸皿(トレンチャー)が並べられていた。

食卓用というより準備や運搬用の皿かも?

【 城の地下室

これは、細い窓のある立派な長いアーチ型天井の部屋です。おそらく物置や馬小屋として使われて

いたと思われます。武器や鎧が修理され、保管されていた可能性もあります。入口の上にある

「殺人孔(murder hole)」は、内側の扉を守っていました。

同様の殺人孔が、城の正面玄関を守る跳ね橋の上にも見られます。守備側はこの穴から攻撃者に

向けて熱湯を注ぐことで、跳ね橋や正門から遠ざけることができました。2つ目の殺人孔は、

正門のすぐ内側の天井に設置されており、跳ね橋室から操作可能でした。この部屋には跳ね橋の

機構も収納されています。

地下室から主警備室(Main Guard Hall)へは、跳ね橋の下の壁を通って狭い石造りの階段が

続いていますが、日常的に使うには非常に狭すぎます。現代の訪問者は主警備室へ行くために、

跳ね橋を利用する必要があります。

城の壁は地上部分で厚さ3メートル以上あります。未発見の秘密の部屋や階段が隠されている可能性もあります。城の基礎部分はさらに広く、地下牢が含まれています。これらの地下牢は、四隅の塔の地下に位置しています。1つの地下牢は、次の階で見学可能です。

地下室への攻撃

地下室の扉は破城槌(バッテリング・ラム)で攻撃されることもありましたが、地下室に

入っても上階へ到達するのが困難だったため、あまり意味がありませんでした。

開口部が非常に狭く、防御側が敵を・・・】入っても上階へ到達するのが困難だったため、あまり意味がありませんでした。

「Bunratty Castle(バンラッティ城)」の修復作業 に関する展示パネル

「1954 to 1960」、この期間にわたって、バンラッティ城の修復が行われたことを示していた。

「 SKIPS LUNCH WITH QUEEN

」

(女王との昼食を断って)

ある著名な人物(おそらく修復資金の支援者または当時の文化関係者)が、女王との昼食の

予定をキャンセルしてアイルランドの遺跡保存活動に専念したという内容の記事。

予定をキャンセルしてアイルランドの遺跡保存活動に専念したという内容の記事。

当時の新聞切り抜きとともに、修復前の荒廃したバンラッティ城の写真も掲載されていた。

「OIBRE」 は、アイルランド語で「作業」「事業」「工事」を意味。

ここでは、修復作業の技術的概要や工期の詳細が説明されていると考えられる。

バンラッティ城(Bunratty Castle)の主入口(メインドア) 。

吊り橋(Drawbridge)を渡って入る構造に。

両脇には鎖(チェーン)があり、引き上げ可能な典型的な中世の防御機構。

正面のアーチ型石造りの玄関口が、メインガードホール(Main Guard Hall)へとつながる通路。

出入口の上部はやや張り出しており、かつてマーダーホール(murder hole)があった場所と

一致していた。

一致していた。

Great Hall(グレートホール/大広間) 。

奥の窓の両側に 甲冑・武具(Armor & Weapons)

が展示。

左手奥の暖炉(fireplace)上にも装飾が。

天井中央には枝角を模したシャンデリア。

右奥上部のバルコニー風構造は “Minstrel’s Gallery”(吟遊詩人のバルコニー)で、演奏者が

上から音楽を奏でるための場所であると。

上から音楽を奏でるための場所であると。

18世紀前後の 貴婦人の肖像画。名前は??

中世風のシャンデリア(天井吊り燭台)。

髪を波打たせ、胸元を開いたローブをまとった女性像。

両手を構え、祝福や祈りを表すポーズを取っていた。

おそらく聖母マリア(Virgin Mary)を象徴した像。

人物像の両脇には、左右に広がる2本の鹿の角(もしくはそれを模した木の枝)のような装飾。

角(枝)には6つの燭台(計6本)を支える台座が付いていた。

中世またはそれに倣ったデザインの

「 ロイヤル・ボックス(Laird's Gallery / Minstrel's Gallery / Lord's Balcony) 」

暖炉(fireplace )。

移動して。

ステンドグラスのあるゴシック様式の窓 。

左上と右上の壁に 兜付きの胸甲(キュイラス cuirass)

が壁に掛けられていた。

飾りではなく、16~17世紀頃の実戦用であったもの。

現地では「trophy armor(記念装備)」と呼ばれることも。

左の壁にかけられた大きな銃(火縄銃または火打ち石式)も。

長い銃身は、城の防衛用あるいは狩猟用。

兜付きの胸甲(キュイラス cuirass)。

大きな銃(火縄銃または火打ち石式) 。

見事な彫刻が施された 木製のキャビネット(もしくはワードローブ) 。

左右開きの両開き扉を持つ大型の収納家具。扉面が格子状に分割されており、それぞれに彫刻が

施されていた。

石造建築の 内部天井(アーチ構造)部分 をクローズアップで。

表面は白く塗られており、おそらく石やレンガに漆喰(プラスター)仕上げが施されていた。

再び「 大広間(Great Hall) 」を。

正面中央:主席(領主の座)

窓の前に見える大きな椅子は、おそらく城主または支配者の玉座(主椅子)であり、

左右に家臣などの席が配置されていた。

左右に家臣などの席が配置されていた。

壁に掛けられた 鹿の角

(スタッグ・ヘッド)もあった。

大広間(Great Hall)を移動して。

左の壁に掛けられている 巨大なタペストリー は、中世・ルネサンス期によく見られる織物の装飾。

騎士や貴婦人、宗教・神話的場面などが描かれていた。

木製の棚(サイドボードまたはダレル棚 / credenza / court cupboard)

厨房(キッチン)の暖炉 であっただろうか?

多くの暖炉内の器具(調理用鉄器)も。

フィアドッグ(Firedog)鍋をかける鉄製の支柱。火の上に鍋や串を渡す。

ポットフック 鎖や鉤で鍋を吊るして火の強さを調整。

スピット(Spit) 肉を串刺しにして回転させながら焼く回転器具。

トリベット(Trivet) 熱源の上に鍋を載せるための三脚 等々が。

厨房(キッチン)の「 調理準備台(スラブ)

」

奥の小窓から自然光が入る、調理用の石造カウンターが壁際に設置されていた。

吊るされた獣肉・鳥類(フェザント=キジ類)の姿 も。

羽付きのまま吊るされており、中世では熟成(aging)や血抜きのために数日吊るすのが

常であったと。現在も同じ!?

手前には ホタテ貝(Scallop shell )も。

巡礼の象徴(サンティアゴの道)である一方、料理の容器としても使用されたのであろう。

(グラタン風の焼き料理など)。

吊るされた獣肉・鳥類(フェザント=キジ類)の姿 も。

羽付きのまま吊るされており、中世では熟成(aging)や血抜きのために数日吊るすのが

常であったと。現在も同じ!?

手前には ホタテ貝(Scallop shell )も。

巡礼の象徴(サンティアゴの道)である一方、料理の容器としても使用されたのであろう。

(グラタン風の焼き料理など)。

壁上部には 皿(木皿) が。

上部の木製棚には、素朴な木製の丸皿(トレンチャー)が並べられていた。

食卓用というより準備や運搬用の皿かも?

非常に 精緻な彫刻が施された大型の木製キャビネット(箪笥・収納棚) 。

主に貴族の大広間(Great Hall)や応接室に設置される、 見せるための家具 のようだ。

タペストリー(壁掛け織物) 。

左右の壁に掛けられている2枚の織物は、室内装飾と断熱効果を兼ねた貴族文化の象徴。

歴史や神話的場面が織り込まれていたのであった。

そして 鹿の角(剥製) も。中世や近世ヨーロッパでは、狩猟は貴族階級の象徴 と。

鹿の角を壁に飾るのは、地位・武勇・狩猟の誇りを表すのだ と。

ここにも 大きなタペストリー が。

左側にはアーチと奥の空間 が見えた。

奥に見えるのは小礼拝堂か、別室の展示スペース。中央に十字架と祭壇のような物が見え、

宗教的な用途が示唆されたのであった。

反対側の壁面上部にも 巨大タペストリー が。

このような大広間の構造は、以下の目的を持っていたのだと

・権威の象徴:高い天井、厚い石壁、狩猟戦利品の展示

・実用性:防寒のためのタペストリー、防衛的構造

・社交の場:祝宴、裁判、宗教儀式、結婚などの開催

特にこの写真の壁面は、演出・象徴性に特化したデザインで、部屋の中心的な位置にあった

のであろう。

のであろう。

城館の大広間(Great Hall)の一部で、入り口近くの壁面の彫像と出入口の構造を。

騎馬像(Equestrian Statue) 。

このような騎馬像は、以下のような象徴を持つのだと

1.封建領主または城主の顕彰

・建物を築いた者、または軍事的に功績のあった人物の姿を模した可能性

2.宗教的または民話的英雄像

・聖人(例:聖ゲオルギウス)、あるいは地方の伝説的守護者である場合

3.ヨーロッパ中世の「騎士道美学」の象徴

・名誉、忠誠、保護を象徴する空間演出

・・・もどる・・・

・・・つづく・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.