PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

私はイスラム教徒です@ Re:アイルランド・ロンドンへの旅(その131): ロンドン散策記・アルバート記念碑(Albert Memorial)-2(11/06)

神神は言った: コーランで 『 (21) 人々…

私はイスラム教徒です@ Re:アイルランド・ロンドンへの旅(その122): ロンドン散策記・Victoria and Albert Museum・ヴィクトリア&アルバート博物館-5(10/28)

神神は言った: コーランで 『 (21) 人…

岡山県岡山県立森林…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

【甥の救急車での搬… New!

Gママさん

New!

Gママさん

続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【甥の救急車での搬…

New!

Gママさん

New!

Gママさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

ムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: JINさんの農園

私は後期高齢者の75歳、生まれも育ちもそして現在もこの町に75年間継続して

住み続けているのである。そして今後も??年かはこの町に。

しかし、この町の歴史については、ほとんど知識を有していないのである。

今更ながらであるが、この町の歴史について知りたいと思い、ここにこの町に住む

先輩の皆さまが、過去に纏めていただいた資料、そして私がこの町を過去に散策した

時にあっぷしたブログを元に復習を兼ねて纏めて見ましたので、ここにアップさせて

いただきます。

この町・六会に居住される皆様の参考になればとの想いもあるのです。

六会(むつあい)のあゆみ。

住所:神奈川県藤沢市・・・・・であり、住所地名として「六会」の名はないのである。

私の住む「六会地区」は相模台地のほぼ南端に立地している。

旧石器時代から奈良、平安時代の集落は発見れた遺跡・遺物の所在から、境川と引地川の

周辺に散在していたと。

その後 この地域のことが古い書物にみられる のは、

平安時代末の伊勢神宮所蔵の古文集 「天養記」 にでてくる大庭御厨の東の境である

俣野川(境川)の名前 と、 鎌倉時代の武家日記 「吾妻鏡」にでてくる俣野という地名 であると。

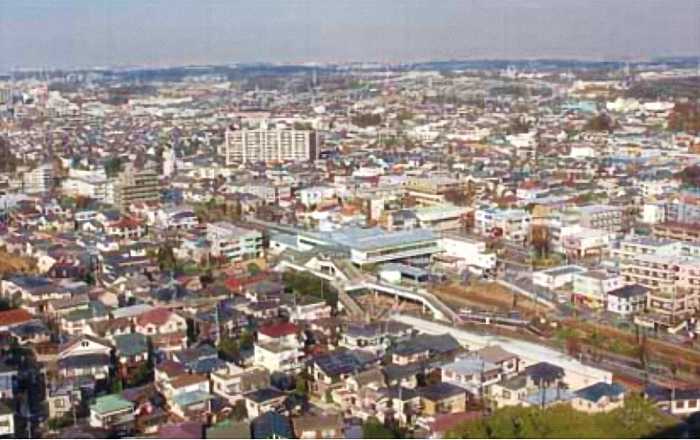

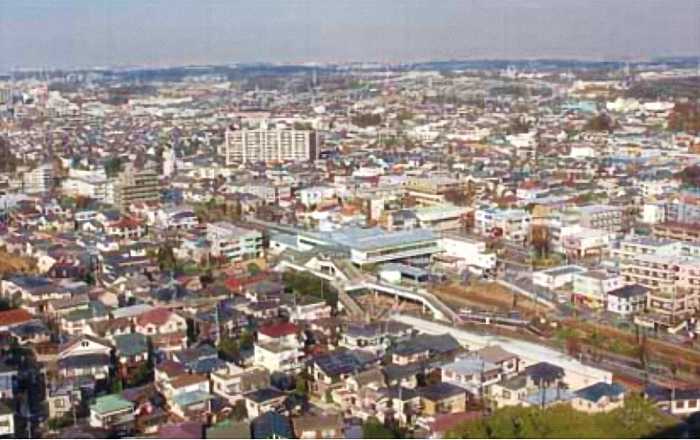

六会駅(現六会日大前)南西側上空からの写真 。(ネットから)

我が町「六会」の近代の歴史概要 を。

・明治11年(1878)、 大小区制の廃止と郡区町村編成法の制定によって 亀井野、西俣野、石川、

円行、 今田、下土棚の6ヶ村組合が設立 され、

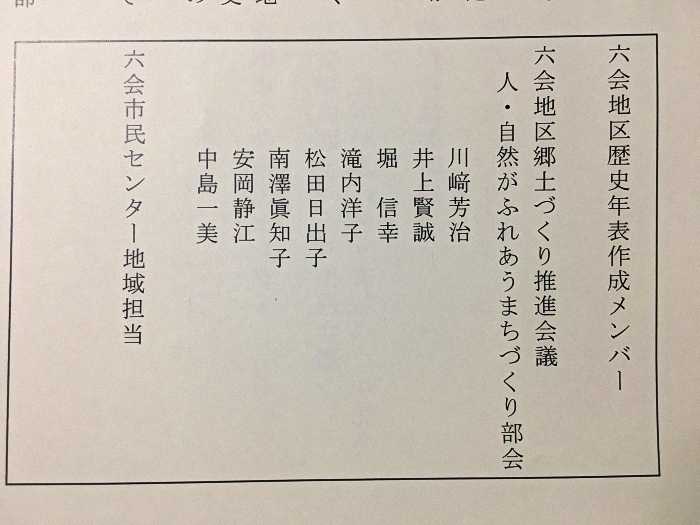

この歴史年表は平成20年代~令和初期の

・『六会地区郷土づくり推進会議 人・自然あふれるまちづくり部会』

・『六会市民センター地域担当』

の方々のご努力により作成 されたものです。

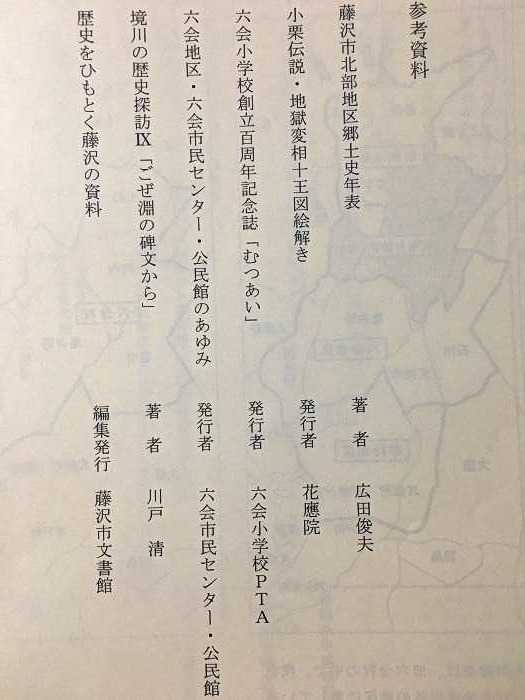

以下の参考資料・現地調査等によって作成 されたとのことです。

以下、この 六会地区歴史年表を転記させていただきました。

そして、その歴史を解りやすく理解するために、 参考資料部に 👈️(リンク) を貼り付け

させていただきました。

👈️の 青字 の部分をクリックすると、リンクのURLが開くようになっています。

★ 六会地区 歴史年表-1

養和 2年 1182 俣野五郎景久、木曽義仲と越中砥並山で

戦い敗走、続く篠原合戦で闘死(平家物語)

★ 六会地区 歴史年表-2

年号 西暦 六会地区歴史年表 参考資料

住み続けているのである。そして今後も??年かはこの町に。

しかし、この町の歴史については、ほとんど知識を有していないのである。

今更ながらであるが、この町の歴史について知りたいと思い、ここにこの町に住む

先輩の皆さまが、過去に纏めていただいた資料、そして私がこの町を過去に散策した

時にあっぷしたブログを元に復習を兼ねて纏めて見ましたので、ここにアップさせて

いただきます。

この町・六会に居住される皆様の参考になればとの想いもあるのです。

六会(むつあい)のあゆみ。

住所:神奈川県藤沢市・・・・・であり、住所地名として「六会」の名はないのである。

私の住む「六会地区」は相模台地のほぼ南端に立地している。

旧石器時代から奈良、平安時代の集落は発見れた遺跡・遺物の所在から、境川と引地川の

周辺に散在していたと。

その後 この地域のことが古い書物にみられる のは、

平安時代末の伊勢神宮所蔵の古文集 「天養記」 にでてくる大庭御厨の東の境である

俣野川(境川)の名前 と、 鎌倉時代の武家日記 「吾妻鏡」にでてくる俣野という地名 であると。

六会駅(現六会日大前)南西側上空からの写真 。(ネットから)

我が町「六会」の近代の歴史概要 を。

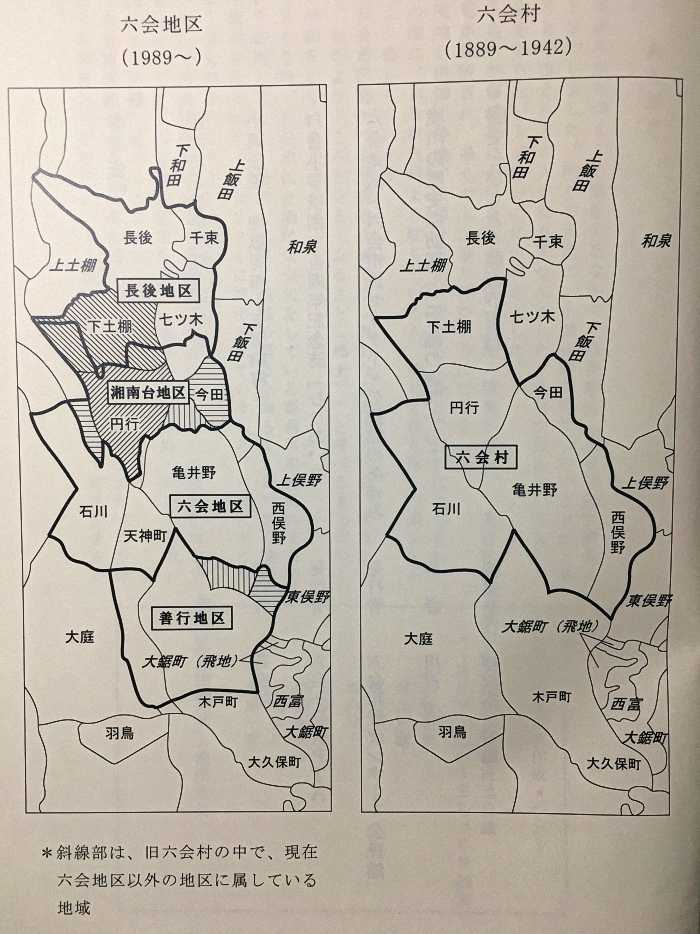

・明治11年(1878)、 大小区制の廃止と郡区町村編成法の制定によって 亀井野、西俣野、石川、

円行、 今田、下土棚の6ヶ村組合が設立 され、

・明治22年(1889)

、 村町制の施行により六会村が誕生

しました。

・昭和4年(1929)年2月 には 小田急江の島線が開通し六会駅が設置 され、交通の便が飛躍的に

よくなりました。

・六会村は昭和17年(1942)年3月、藤沢市と合併す るまで 約55年間村政を維持、運営 して

きました。

・昭和4年(1929)年2月 には 小田急江の島線が開通し六会駅が設置 され、交通の便が飛躍的に

よくなりました。

・六会村は昭和17年(1942)年3月、藤沢市と合併す るまで 約55年間村政を維持、運営 して

きました。

・翌年の昭和18年(1943)には、日本大学の農学部が開設

されました。

・藤沢市に合併した当時は人口4,996人の農業中心の地域

でしたが、昭和30年(1955~)代の

工場誘致などを契機に北部開発、六会・石川東部上地区画整理事業の進捗と

・ 昭和41年 ( 1966年 ) 11月7日に小田急線湘南台駅の開設 に伴い急激に都市化が

進んできました。

工場誘致などを契機に北部開発、六会・石川東部上地区画整理事業の進捗と

・ 昭和41年 ( 1966年 ) 11月7日に小田急線湘南台駅の開設 に伴い急激に都市化が

進んできました。

これらの発展の結果、

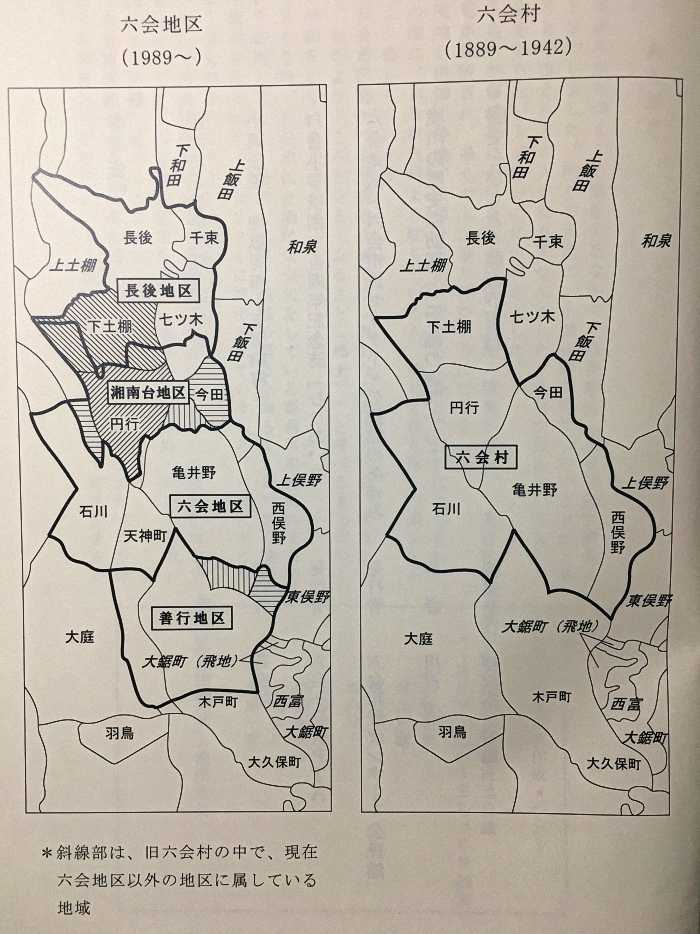

・昭和47年(1972)に下土棚が長後地区へ、平成元年(1989)には今田、円行の大部分が

湘南台地区へ それぞれ移行されました。

・その結果、 石川、亀井野、西俣野と今田、円行の一部が藤沢市の六会地区 となり、その後も

発展を続け、 現在人口は約34500人の自然に恵まれた宅地と農地が共存する地域 となりました。

六会市民センター 👈️

・ 昭和45年(1970)現六会市民センター開館 。

・住所:〒252-0813 神奈川県藤沢市亀井野4丁目8−1

・緯度:北緯35.38526119度・経度:東経139.47476885度

・ 標高:36m・海岸からの距離:約8km (直線距離・~片瀬西浜海岸)

・過去の 六会村役場:

明治22年(1889年)に誕生した六会村の村役場

現六会小学校の隣・「藤沢市 六会子供の家・どんぐりころりん」の場所にあった 。

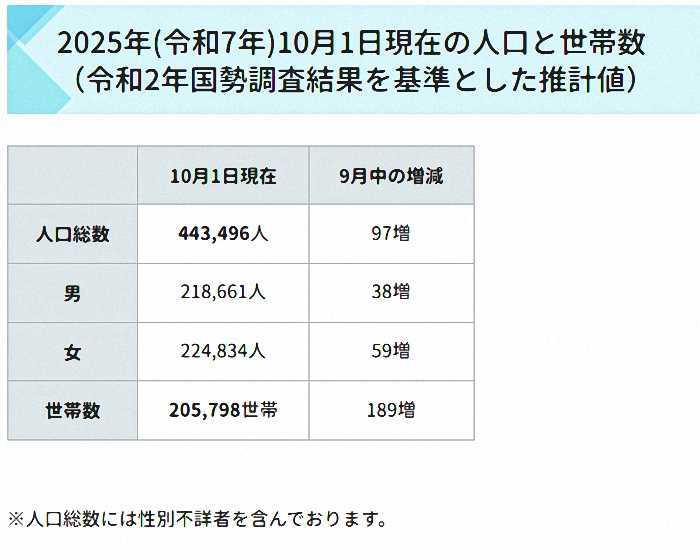

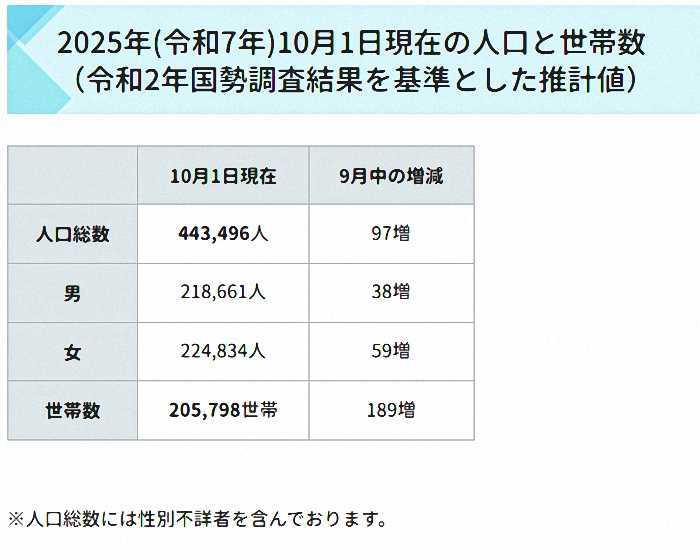

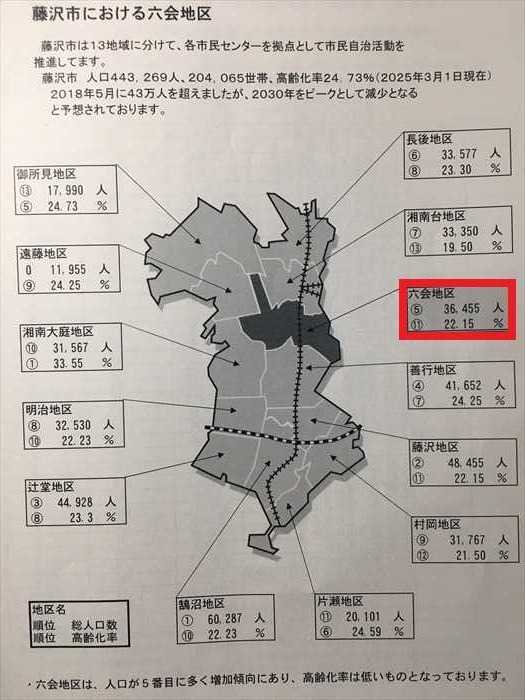

★我が住む藤沢市の現在の人口と世帯数 。

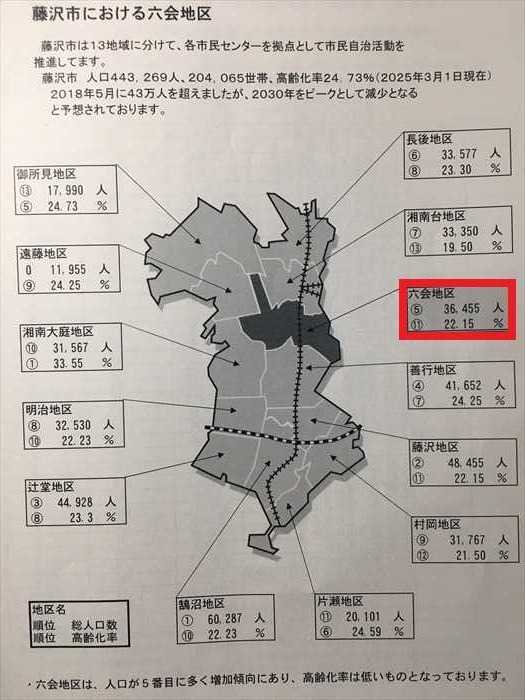

★藤沢市における 六会地区 (2025年3月1日現在) 。

★六会地区 自治会・町内会名

★六会地区の学校環境(上図参照ください)

1、小学校 ◯

・六会小学校

・亀井野小学校

・俣野小学校

・天神小学校

・石川小学校

・日本大学藤沢小学校

2.中学校 ◯

・六会中学校

・ 日本大学藤沢中学校

3.高等学校 ◯

・ 日本大学藤沢高等学校

4.大学 ◯

・日本大学生物資源科学部

5.特別支援学校 ◯

・神奈川県立藤沢支援学校

・昭和47年(1972)に下土棚が長後地区へ、平成元年(1989)には今田、円行の大部分が

湘南台地区へ それぞれ移行されました。

・その結果、 石川、亀井野、西俣野と今田、円行の一部が藤沢市の六会地区 となり、その後も

発展を続け、 現在人口は約34500人の自然に恵まれた宅地と農地が共存する地域 となりました。

六会市民センター 👈️

・ 昭和45年(1970)現六会市民センター開館 。

・住所:〒252-0813 神奈川県藤沢市亀井野4丁目8−1

・緯度:北緯35.38526119度・経度:東経139.47476885度

・ 標高:36m・海岸からの距離:約8km (直線距離・~片瀬西浜海岸)

・過去の 六会村役場:

明治22年(1889年)に誕生した六会村の村役場

現六会小学校の隣・「藤沢市 六会子供の家・どんぐりころりん」の場所にあった 。

★我が住む藤沢市の現在の人口と世帯数 。

★藤沢市における 六会地区 (2025年3月1日現在) 。

★六会地区 自治会・町内会名

★六会地区の学校環境(上図参照ください)

1、小学校 ◯

・六会小学校

・亀井野小学校

・俣野小学校

・天神小学校

・石川小学校

・日本大学藤沢小学校

2.中学校 ◯

・六会中学校

・ 日本大学藤沢中学校

3.高等学校 ◯

・ 日本大学藤沢高等学校

4.大学 ◯

・日本大学生物資源科学部

5.特別支援学校 ◯

・神奈川県立藤沢支援学校

★ 六会地区

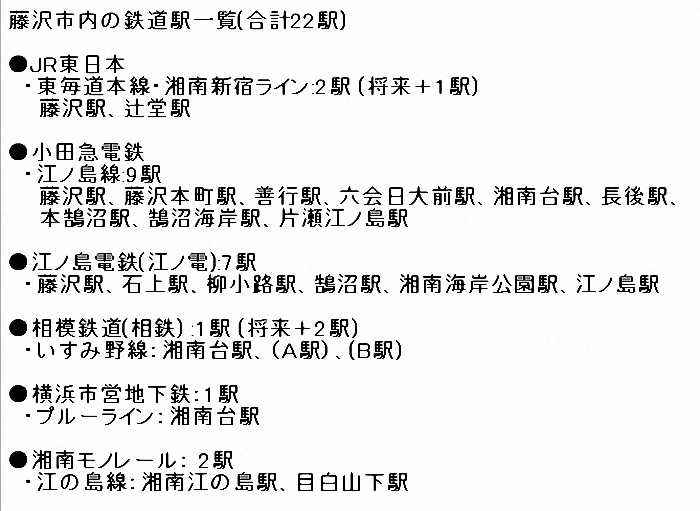

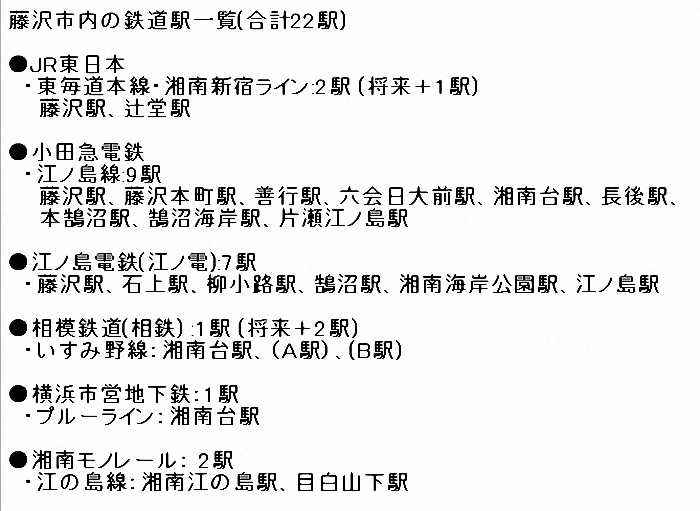

(日大周辺)👈️リンク 電車環境

小田急江ノ島線、藤沢から新宿方面に3つ目の駅「六会日大前」駅。

1日平均乗降人員: 27,821人(小田急電鉄 2024年度データ)

藤沢市内の鉄道駅一覧(合計22駅)

因みに

平塚市:1駅(JR平塚駅)、茅ヶ崎市:2駅(JR茅ヶ崎駅、JR北茅ヶ崎駅)

藤沢市と同等な人口規模の国内の都市としは、駅数が極めて多い と感じているのである。

★現存する歴史上の文献に初めて出て来る六会地域

以下3枚の写真はネットから。

平安時代末の伊勢神宮所蔵の古文集 「天養記」 にでてくる

大庭御厨(おおばみくりや ) 👈️

小田急江ノ島線、藤沢から新宿方面に3つ目の駅「六会日大前」駅。

1日平均乗降人員: 27,821人(小田急電鉄 2024年度データ)

藤沢市内の鉄道駅一覧(合計22駅)

因みに

平塚市:1駅(JR平塚駅)、茅ヶ崎市:2駅(JR茅ヶ崎駅、JR北茅ヶ崎駅)

藤沢市と同等な人口規模の国内の都市としは、駅数が極めて多い と感じているのである。

★現存する歴史上の文献に初めて出て来る六会地域

以下3枚の写真はネットから。

平安時代末の伊勢神宮所蔵の古文集 「天養記」 にでてくる

大庭御厨(おおばみくりや ) 👈️

大庭御厨

は、 相模国高座郡の南部(現在の茅ヶ崎市、藤沢市)にあった、寄進型荘園

の一つ。

鎌倉時代末期には13の郷が存在した相模国最大の御厨( 伊勢神宮領 )である。

寄進型荘園 とは、

『 地元の有力者(開発領主)が、自分の開発した土地を、税金(租税)や徴収権を持つ有力な

貴族や寺社に「寄付」することで、税金から逃れつつ、その土地の管理を続ける「荘園」 』の

こと。

中央の有力者は保護を与え、地元領主は税負担が減るという「お互いに得をする関係」

から生まれた。御厨として寄進すると税金がかからなくなります.次に土地をうばったり、

むりやりタダ働きをしろという国府の役人の命令を聞く必要もなくなります.また、領地争いも

ぐっと減ります。ですから、この時代の豪族(ごうぞく=広い土地を支配する大農民=武士)は

こぞって、自分の土地を力のある貴族や寺や神社に寄進しました.厨(くりや)とは調理場の

ことです。御厨は神様の食べるものを作る場所という意味が込められています。ですから

収穫されたお米の何パーセントかは,特産品とともに名目上の持ち主に届けられました。

大庭の御厨の場合は伊勢神宮(いせじんぐう=三重県)に送っていました。つまり大庭氏は

伊勢神宮に収穫されたものを送るみかえりに、領地をまもってもらっていたというわけです。

「 (推定)大庭御厨範囲 」図。

大庭御厨は長治元年(1104年)頃、鎌倉景正が大庭郷を中心に山野未開地を開発したものである。

伊勢恒吉の斡旋で永久5年(1117年)伊勢神宮に寄進した。

鎌倉景正は後三年の役(1083年 - 1087年)の勇者として有名である。

大庭御厨の境界は、東は俣野川(藤沢市の境川)、西は神郷(寒川)、南は海、北は大牧崎 だった。

伊勢神宮の記録「天養記」によると、大庭御厨の範囲は、東は俣野川(境川)・西は神郷

(寒川神社の社領)・南は海・北は大牧崎とあります。 大牧崎はこれまでの研究で亀井神社南側

一帯 を指すと考えられています。大庭御厨は中世の藤沢の重要な土地の一つであった と。

すなわち、 藤沢市南半部から茅ヶ崎市全域に及んでいた 。

小糸 👈️・台谷などの神明社は伊勢神宮の所領経営の拠点だったと考えられているとのこと。

田地の面積は、久安元年(1145年)で95町、鎌倉時代末期には150町に達した。

1町≒3,000坪≒10,000m2。よって100町≒1000m四方。

大庭郷の成立は、9世紀以前と思われる。「大庭」「庭」も祭司の場を意味すると言う。

現在も藤沢市に大庭の地名が残る。御厨は天皇家や伊勢神宮、下鴨神社の領地を意味する。

江戸時代になると、天領地(幕府直轄地)または大名、旗本の知行地となり各村ごとに領主が

置かれました。一村は必ずしも一人の領主とは限らず、数人の領主によって分割支配されて

いたこともありました。

「相模国風上記稿」によると、村は村高に応じて助郷役が課され、亀井野村、円行村、石川村、

西俣野村は藤沢宿の助郷役を務め、下土棚村は長後村とともに戸塚宿の助郷役を務めていました。

明治時代になり

明治11年(1878年)に大小区制が廃止 され 郡区町村編成法により下土棚村、

円行村、石川村、今田村、亀井野村、西俣野村が新しい行政区画となり六ヶ村組合が設立

されました。

明治22年(1889年)市制、町村制施行により

1.下土棚村、2.円行村、3.石川村、4.今田村、5.亀井野村、6. 西俣野村

が合併して「高座郡六会村」が誕生 しました。

高座郡の位置図。

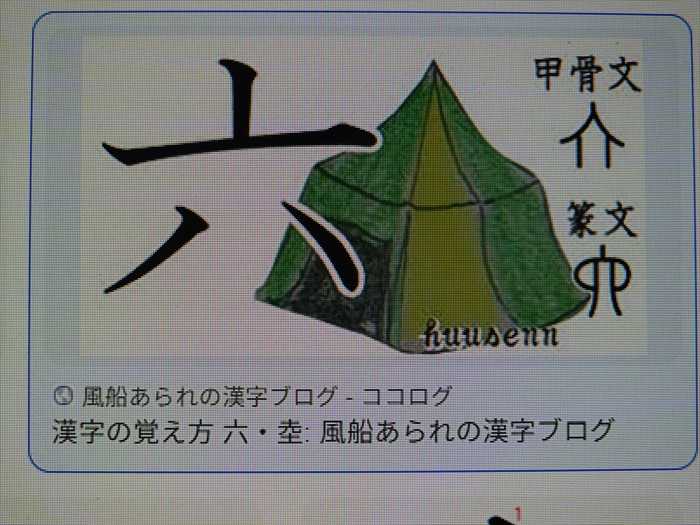

★6つの村が合併 して誕生したので「六会 」。

そして『六会』の『六(ロク・リク)』は、 覆(おお)いをした穴や高い土盛りをした場所を

表す象形文字 。 神様を呼ぶための幕舎 を表すともいわれています。

やがて『高い』に関係なく数字の六を示すようになりました。

このような漢字の用法を仮借(カシャ)といいます。六~九の漢字はもともと意味の違う漢字を

借りて、数字を表すようになったものです。

漢字の部首は『八』、意味は『六(ロク)』、『高い』です。

『高い』の意味は『陸(リク)』に引き継がれているといわれています。

繰り返しになりますが『坴(ロク)』は、高い土盛りをした場所を表す漢字。

漢字の足し算では土+八(広がる)+土=坴(高い土盛りをした場所)です。

漢字の部首は『土』、意味は『高い場所』、『丘』です。

我が国では『坴』の漢字が単独で用いられることはありませんが、陸、睦の旁(つくり)として

活躍しているのです。

つまり、 「六会」の「六」は数字の六と共に高い場所、丘の意味もある のです。

その後、55年間、村政を維持・運営して来ましたが 昭和17年(1942年)に六会村が 藤沢市に

合併され、六会地区の下上棚、円行、石川、今田、亀井野、西俣野となりました。

鎌倉時代末期には13の郷が存在した相模国最大の御厨( 伊勢神宮領 )である。

寄進型荘園 とは、

『 地元の有力者(開発領主)が、自分の開発した土地を、税金(租税)や徴収権を持つ有力な

貴族や寺社に「寄付」することで、税金から逃れつつ、その土地の管理を続ける「荘園」 』の

こと。

中央の有力者は保護を与え、地元領主は税負担が減るという「お互いに得をする関係」

から生まれた。御厨として寄進すると税金がかからなくなります.次に土地をうばったり、

むりやりタダ働きをしろという国府の役人の命令を聞く必要もなくなります.また、領地争いも

ぐっと減ります。ですから、この時代の豪族(ごうぞく=広い土地を支配する大農民=武士)は

こぞって、自分の土地を力のある貴族や寺や神社に寄進しました.厨(くりや)とは調理場の

ことです。御厨は神様の食べるものを作る場所という意味が込められています。ですから

収穫されたお米の何パーセントかは,特産品とともに名目上の持ち主に届けられました。

大庭の御厨の場合は伊勢神宮(いせじんぐう=三重県)に送っていました。つまり大庭氏は

伊勢神宮に収穫されたものを送るみかえりに、領地をまもってもらっていたというわけです。

「 (推定)大庭御厨範囲 」図。

大庭御厨は長治元年(1104年)頃、鎌倉景正が大庭郷を中心に山野未開地を開発したものである。

伊勢恒吉の斡旋で永久5年(1117年)伊勢神宮に寄進した。

鎌倉景正は後三年の役(1083年 - 1087年)の勇者として有名である。

大庭御厨の境界は、東は俣野川(藤沢市の境川)、西は神郷(寒川)、南は海、北は大牧崎 だった。

伊勢神宮の記録「天養記」によると、大庭御厨の範囲は、東は俣野川(境川)・西は神郷

(寒川神社の社領)・南は海・北は大牧崎とあります。 大牧崎はこれまでの研究で亀井神社南側

一帯 を指すと考えられています。大庭御厨は中世の藤沢の重要な土地の一つであった と。

すなわち、 藤沢市南半部から茅ヶ崎市全域に及んでいた 。

小糸 👈️・台谷などの神明社は伊勢神宮の所領経営の拠点だったと考えられているとのこと。

田地の面積は、久安元年(1145年)で95町、鎌倉時代末期には150町に達した。

1町≒3,000坪≒10,000m2。よって100町≒1000m四方。

大庭郷の成立は、9世紀以前と思われる。「大庭」「庭」も祭司の場を意味すると言う。

現在も藤沢市に大庭の地名が残る。御厨は天皇家や伊勢神宮、下鴨神社の領地を意味する。

鎌倉景政像

の写真をネットから。

鎌倉 景政(かまくら かげまさ/平 景政(たいら の かげまさ))は、平安時代後期の武将。

名は景正とも書く。通称は権五郎。

略歴

父は桓武平氏の流れをくむ平景成とするが、平景通の子とする説もある。父の代から相模国鎌倉

(現在の神奈川県鎌倉市周辺)を領して鎌倉氏を称した。

居館は藤沢市村岡東とも、鎌倉市由比ガ浜ともいわれる。

16歳の頃、後三年の役に従軍した景政が、右目を射られながらも奮闘した逸話が

「奥州後三年記」に残されている。戦後、右目の療養をした土地には「目吹」の地名が

残されている(現在の千葉県野田市)。

長治年間(1104年 - 1106年)、相模国高座郡に大庭御厨(現在の神奈川県藤沢市周辺)を

開発

した。永久4年(1116年)頃伊勢神宮に寄進している。

子の景継は、長承4年(1134年)当時の大庭御厨下司として記録に見えている。

また『吾妻鏡』養和2年(1182年)2月8日条には、その孫として長江義景の名が記されている。

江戸時代になると、天領地(幕府直轄地)または大名、旗本の知行地となり各村ごとに領主が

置かれました。一村は必ずしも一人の領主とは限らず、数人の領主によって分割支配されて

いたこともありました。

「相模国風上記稿」によると、村は村高に応じて助郷役が課され、亀井野村、円行村、石川村、

西俣野村は藤沢宿の助郷役を務め、下土棚村は長後村とともに戸塚宿の助郷役を務めていました。

明治時代になり

明治11年(1878年)に大小区制が廃止 され 郡区町村編成法により下土棚村、

円行村、石川村、今田村、亀井野村、西俣野村が新しい行政区画となり六ヶ村組合が設立

されました。

明治22年(1889年)市制、町村制施行により

1.下土棚村、2.円行村、3.石川村、4.今田村、5.亀井野村、6. 西俣野村

が合併して「高座郡六会村」が誕生 しました。

高座郡の位置図。

かつて高座郡に属していた地域は現在以下の市となっている。

・綾瀬市

・海老名市

・相模原市(中央区・南区の全域、緑区他)

・座間市

・茅ヶ崎市

・ 藤沢市(西富一・二丁目、大鋸一 - 三丁目、藤が岡一 - 三丁目、弥勒寺一 - 四丁目、

渡内一 - 四丁目、村岡東一 - 四丁目、川名一・二丁目、片瀬一 - 五丁目、

片瀬山一 - 五丁目、片瀬目白山、片瀬海岸一 - 三丁目、江の島一・二丁目および

大字西富、大鋸、弥勒寺、小塚、宮前、高谷、渡内、柄沢、川名、片瀬を除く全域 )

渡内一 - 四丁目、村岡東一 - 四丁目、川名一・二丁目、片瀬一 - 五丁目、

片瀬山一 - 五丁目、片瀬目白山、片瀬海岸一 - 三丁目、江の島一・二丁目および

大字西富、大鋸、弥勒寺、小塚、宮前、高谷、渡内、柄沢、川名、片瀬を除く全域 )

・大和市

★6つの村が合併 して誕生したので「六会 」。

「六会(むつあい)」という地名そのものに、「むつみ合う(睦み合う)」という美しい響きが

重なっているのである。

重なっているのである。

地域連携・地域親交の観点から見ると、『睦み合い』はまさに六会地区の理想を象徴する言葉と

言えるのです。

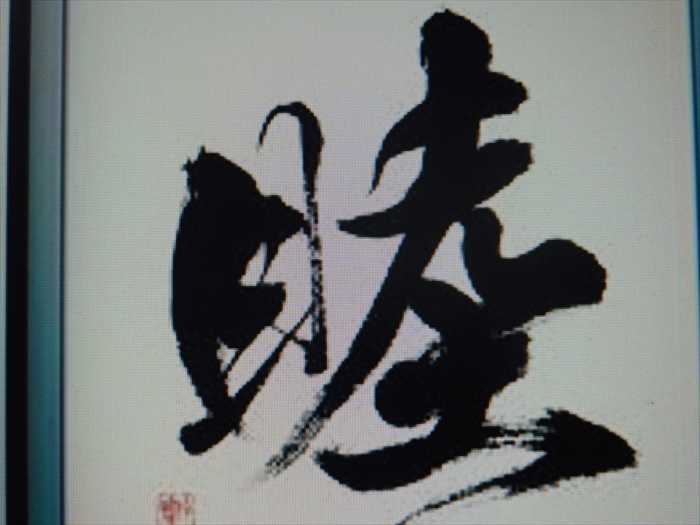

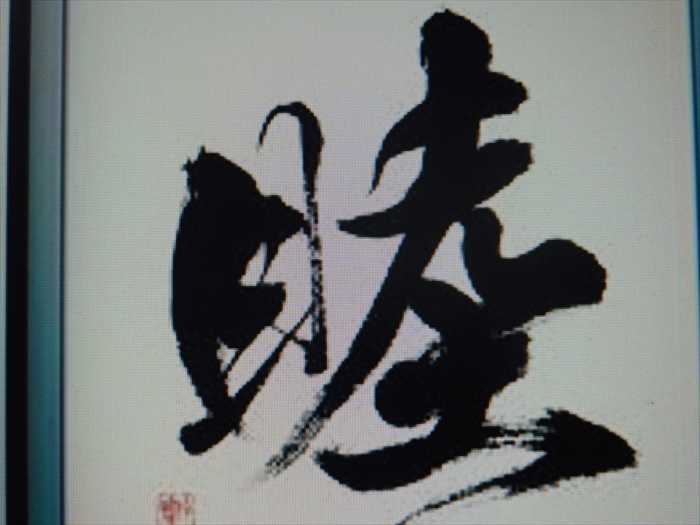

「睦」 の意味や由来は?

「 睦 」

「睦」は「目」と「坴」を組み合わせた漢字。

「目」は人の目を表す象形であり、「坴」は、土が盛り上がる、寄せ集まるという意味を持つ。

そのため、人々が目を寄せ集めるという意味から、たくさんの人が寄り集まること、転じて

「人々が仲良くする、親しくする」という意味になるのです。

言えるのです。

「睦」 の意味や由来は?

「 睦 」

「睦」は「目」と「坴」を組み合わせた漢字。

「目」は人の目を表す象形であり、「坴」は、土が盛り上がる、寄せ集まるという意味を持つ。

そのため、人々が目を寄せ集めるという意味から、たくさんの人が寄り集まること、転じて

「人々が仲良くする、親しくする」という意味になるのです。

🏡『睦み合い』の語義

・「睦み合い」とは、互いに親しみ、仲よく助け合うこと

・人と人との間に温かい心のつながりがある状態

を意味します。

語源の「睦(むつ)」は「親しみ」「和らぎ」「調和」を表し、「睦月(むつき)」=人々が

年始に親しみ合う月、という言葉にも通じます。

年始に親しみ合う月、という言葉にも通じます。

🤝 地域連携の観点から

「睦み合い」は、地域連携の根幹となる “相互理解と協働の姿勢” を示します。

六会地区には33の自治会があり、それぞれが地域課題に取り組みながらも、連合会として

一つの「むつあいの心」でつながることが大切なのです。

一つの「むつあいの心」でつながることが大切なのです。

具体的には:

・災害時の助け合いの仕組みづくり

・高齢者や子どもを地域で見守る体制

・祭り、生活環境、社会福祉、防災、交通安全、防犯活動、地域学校連携などを通した

顔の見える関係

顔の見える関係

これらはすべて「睦み合い」の実践であり、『 共に支え合う地域力

』の象徴です。

🌸 地域親交の観点から

「睦み合い」は、単なる行政的な連携ではなく、心の通う親しさを育てることを意味します。

六会ふるさと祭りや年末のイルミネーション、コンサート発表など、地域行事で人々が語り合い、

笑い合うことそのものが「睦み合い」の形です。

笑い合うことそのものが「睦み合い」の形です。

そこには、世代を超えたつながり新旧住民の融合、「お互い様」という温かい文化が息づいて

いるのです。

いるのです。

🌈 総括:六会の名にこめられた理念

「六会(むつあい)」という地名に、「睦み合い」の精神を重ねるとき、

それは単なる偶然の語感ではなく、地域の未来像そのものを表します。

“ 人がむつみ合い、まちが調和し、心が通い合う六会

”

この理念こそが、地域連携と親交の両輪を支える「むつあいの心」と言えるでしょう。

そして『六会』の『六(ロク・リク)』は、 覆(おお)いをした穴や高い土盛りをした場所を

表す象形文字 。 神様を呼ぶための幕舎 を表すともいわれています。

やがて『高い』に関係なく数字の六を示すようになりました。

このような漢字の用法を仮借(カシャ)といいます。六~九の漢字はもともと意味の違う漢字を

借りて、数字を表すようになったものです。

漢字の部首は『八』、意味は『六(ロク)』、『高い』です。

『高い』の意味は『陸(リク)』に引き継がれているといわれています。

繰り返しになりますが『坴(ロク)』は、高い土盛りをした場所を表す漢字。

漢字の足し算では土+八(広がる)+土=坴(高い土盛りをした場所)です。

漢字の部首は『土』、意味は『高い場所』、『丘』です。

我が国では『坴』の漢字が単独で用いられることはありませんが、陸、睦の旁(つくり)として

活躍しているのです。

つまり、 「六会」の「六」は数字の六と共に高い場所、丘の意味もある のです。

その後、55年間、村政を維持・運営して来ましたが 昭和17年(1942年)に六会村が 藤沢市に

合併され、六会地区の下上棚、円行、石川、今田、亀井野、西俣野となりました。

石川東部区画整理事業が完了して天神町が誕生しました。

そして 平成元年(1989年)に今田、 円行の大部分が湘南台に編入され、

六会地区は、石川、天神町、亀井野、西俣野と今田、円行の 一部となり現在に至っています。

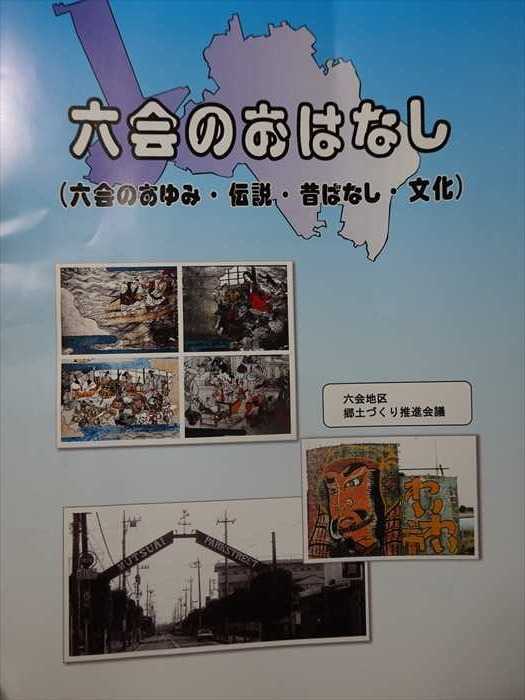

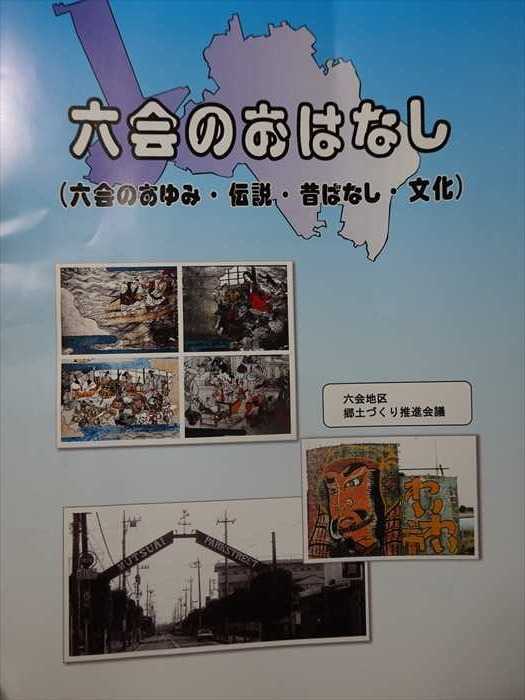

六会地区郷土ずくり推進会議が2023年に作った

『六会のおはなし(六会のあゆみ・伝説・昔ばなし・文化)』

その中で、『 亀井野・西俣野・石川・円行・今田・下土棚のあゆみ』 について

『六会のおはなし(六会のあゆみ・伝説・昔ばなし・文化)』から 転記いたします。

下記の写真は、私の写真に変更させていただいたものもあります。

①亀井野

雲昌寺

曹洞宗

光輝山雲昌寺

②西俣野

③石川

奈良・平安時代の十師器・須恵器「南鍛治山遺跡」

④円行

果樹園。

県立境川遊水池公園近く の今飯橋から自転車道路に沿った場所にあります。

⑥下土棚

そして、先輩の方々の大作「 六会地区歴史年表 」を転記して紹介いたします。

そして 平成元年(1989年)に今田、 円行の大部分が湘南台に編入され、

六会地区は、石川、天神町、亀井野、西俣野と今田、円行の 一部となり現在に至っています。

六会地区郷土ずくり推進会議が2023年に作った

『六会のおはなし(六会のあゆみ・伝説・昔ばなし・文化)』

その中で、『 亀井野・西俣野・石川・円行・今田・下土棚のあゆみ』 について

『六会のおはなし(六会のあゆみ・伝説・昔ばなし・文化)』から 転記いたします。

下記の写真は、私の写真に変更させていただいたものもあります。

①亀井野

亀井野という地名は、 この地に住んでいた源義経の四天王の1人、亀井六郎重清が不動王を

祀って崇拝していたことから名付けられたという説 と、 地形が亀の甲形をしている丘 と

湿地帯の野原からなっているからという説と東側境界線が亀の甲形をしているからという説が

言い伝えられています。

祀って崇拝していたことから名付けられたという説 と、 地形が亀の甲形をしている丘 と

湿地帯の野原からなっているからという説と東側境界線が亀の甲形をしているからという説が

言い伝えられています。

江戸時代には深い井戸を掘る技術が確立し、亀井野の集落が発展し、その中心は雲昌寺前の

八王子街道(滝山街道)沿い でした。 横浜の金沢や六浦から運ばれてくる塩を売る「塩の市」が

開かれ、継立場もおかれ、八王子街道の要地 となりました。

八王子街道(滝山街道)沿い でした。 横浜の金沢や六浦から運ばれてくる塩を売る「塩の市」が

開かれ、継立場もおかれ、八王子街道の要地 となりました。

亀井野の南西に位置する地域

は入会地の秣場(まぐさば・牛馬のエサとなる草刈場)として

利用されていましたが、明治になって開拓が進み広大な農地ができ、 通称亀井野新田 と

呼ばれています。

利用されていましたが、明治になって開拓が進み広大な農地ができ、 通称亀井野新田 と

呼ばれています。

明治以降、亀井野は六会の中心的な地域となり、六会小学校、六会中学校、六会郵便局、

市役所の支所等が開設 されました。

市役所の支所等が開設 されました。

特に昭和4年( 1929年)に小田急江ノ島線が開通した後は、多くの商店が六会駅(現六会日大前駅)の

周りに集まってきました。

周りに集まってきました。

昭和47年( 1972年)に始まった六会東部土地区画整理事業で、駅前広場の新設と住宅環境が

整い住み良い地域となりました。

整い住み良い地域となりました。

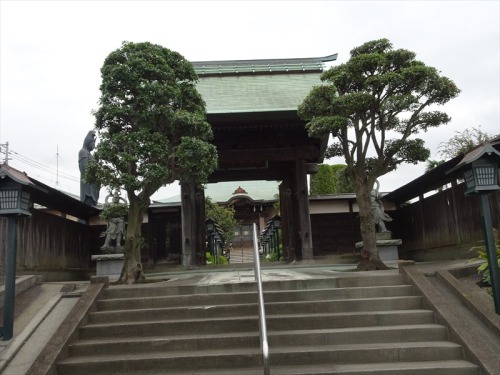

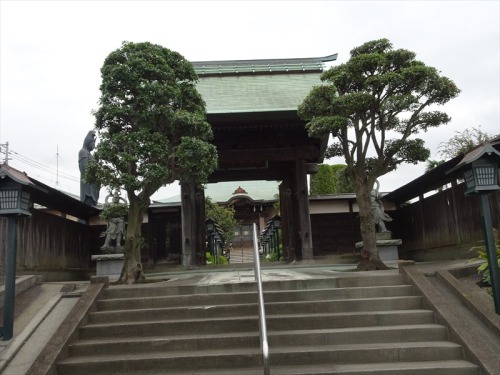

雲昌寺

曹洞宗

光輝山雲昌寺

建保年間(1213年~1219年)に鎌倉幕府二代執権 北条義時が唐より帰朝後、藤沢今田村の地に

建立した瑞龍寺を起源 とします。

建立した瑞龍寺を起源 とします。

慶長元年(1596年)7月水害で罹災した後

、鎌倉市植木の龍宝寺四世玖山宗順和尚を開山に迎え、

現在地亀井野に移り 寺号を曹洞宗光輝山雲昌寺と改めました。

現在地亀井野に移り 寺号を曹洞宗光輝山雲昌寺と改めました。

関東大震災で倒壊した後に、再建した本堂を昭和61年に増改築し、現在に至っています。

藤沢市亀井野1457。

藤沢市亀井野1457。

②西俣野

俣野は大庭御厨俣野郷と呼ばれ、俣野五郎景久の領地

でした。大庭御厨というのは俣野五郎景久の

曾祖父の鎌倉権五郎景政が伊勢神宮に土地を泰納して「御厨」の名を受けて、他の豪族の侵入を

防いだと言われています。その後、現在藤沢市の西俣野と境川を挟んで現在横浜市の東俣野、

上俣野にわかれました。

曾祖父の鎌倉権五郎景政が伊勢神宮に土地を泰納して「御厨」の名を受けて、他の豪族の侵入を

防いだと言われています。その後、現在藤沢市の西俣野と境川を挟んで現在横浜市の東俣野、

上俣野にわかれました。

俣野の名称は、川を挟んで両方に分かれた野原、股になった野原という地形から名付けられたと

いう説と領主であった俣野五郎景久の名前から引用されたという説 があります。

いう説と領主であった俣野五郎景久の名前から引用されたという説 があります。

西俣野には史跡が多く、小栗判官と照手姫の伝説が伝わっています。

毎年1月16日と8月16日に花應院の住職による「小栗伝説・地獄変相十王図絵解き」が

開催されています。

毎年1月16日と8月16日に花應院の住職による「小栗伝説・地獄変相十王図絵解き」が

開催されています。

昔の境川は曲がりくねっており、たびたび堤防が決壊して水田が水浸しとなり、深い淵が

できました。そういう中で、1人の瞽女が淵に落ちて死んだり、1人の浪人が堤防を守るために

人柱となりました。

できました。そういう中で、1人の瞽女が淵に落ちて死んだり、1人の浪人が堤防を守るために

人柱となりました。

このような歴史を背景に、明治42年( 1909年)に「藤沢町・六会村・俣野村連合耕地整理事業」が

始まりました。

始まりました。

「蛇行河川改修工事」や「暗渠によるニ毛作可能な乾田工事」等が行われ、

その活動は第ニ次世界大戦まで続きました。その結果、川と森に挟まれた肥沃な田園地帯となり、

ハウス栽培が盛んとなりました。

花應院 。

曹洞宗

西嶺山 花應院。

花應院 。

曹洞宗

西嶺山 花應院。

慶長9年(1604年)に開山は国境と開基は祖桂として創建された。 近くにあった閻魔堂

(法王院 十王堂、浄土宗、常光寺末寺、武蔵国六浦金沢からの金沢道沿い。小栗判官の墓がある。

天保11年間(1840年)に火災にあい閻魔大王像が運び込まれた。

藤沢市西俣野866番地。

(法王院 十王堂、浄土宗、常光寺末寺、武蔵国六浦金沢からの金沢道沿い。小栗判官の墓がある。

天保11年間(1840年)に火災にあい閻魔大王像が運び込まれた。

藤沢市西俣野866番地。

③石川

石川とは小石が多い底の浅い川という意味

があり、この辺は古相模川が作った相模野礫

(小石を多く含んだ土壌)の砂利が露出しています。 昔は「伊志加波牟良」(いしかわむら)と

名付けられていました。

(小石を多く含んだ土壌)の砂利が露出しています。 昔は「伊志加波牟良」(いしかわむら)と

名付けられていました。

寛政10年(1798年)に「石河村」となり、安政6年(1851年)に現在の「石川」

となりました。

江戸時代は、旗本中根氏が明治になるまで約300年間支配していたと言われ、自性院がその

菩提寺 で、境内には墓所があります。自性院は、石川自性院龍見寺という浄土宗の寺です。

菩提寺 で、境内には墓所があります。自性院は、石川自性院龍見寺という浄土宗の寺です。

浄土宗を開いた法然上人に帰依した石川禅門(ぜんもん)・渋谷七郎入道同遍がこの地に

住んでいたことから「石川」と呼ばれるようになったという説 もあります。

住んでいたことから「石川」と呼ばれるようになったという説 もあります。

小田原北条氏の時代に石川の半分を領した武士団が帰農して農地を開墾して収穫高を大幅に

増加させました。その武士団はその後「石川六人衆」と呼ばれていました。

増加させました。その武士団はその後「石川六人衆」と呼ばれていました。

「石川六人衆」

とは、主に神奈川県藤沢市にかつて存在した戦国末期の有力な一族の集団を

指します。この六人衆は、源義朝を祭神とする佐波神社を勧請したと伝えられており、

入内嶋、西山、田代、伊沢、佐川、市川氏 の名前が挙げられています。

指します。この六人衆は、源義朝を祭神とする佐波神社を勧請したと伝えられており、

入内嶋、西山、田代、伊沢、佐川、市川氏 の名前が挙げられています。

昭和35年(1960年)に策定された藤沢市北部工業開発計画に基づき、石川を中心に土地区画

整理事業が進められました。桐原工業団地の開発、道路網の整備や宅地整備等が進められました。

整理事業が進められました。桐原工業団地の開発、道路網の整備や宅地整備等が進められました。

更に、石川東部土地区画整理事業では、日本大学のキャンパスと引地川の間の宅地化造成工事が

施工され、天神町が誕生しました。

施工され、天神町が誕生しました。

区画整理事業に先立ち、遺跡の発掘が行われ「 下の根遺跡

」や「 南鍛冶山遺跡

」が発掘されました。

「下の根遺跡」では、約1万年以上前の先土器時代の足跡が発見され、「南鍛冶山遺跡」では

奈良時代~平安時代の「ムラ」が見つかり、竪穴式住居跡や鉄製品がたくさん出土しました。

奈良時代~平安時代の「ムラ」が見つかり、竪穴式住居跡や鉄製品がたくさん出土しました。

奈良・平安時代の十師器・須恵器「南鍛治山遺跡」

④円行

円行という地名は、南北朝時代(1336 ~ 1392年)に引地川沿いの平坦地で梅田と呼ばれる所に

円行寺という寺があり、村民の信仰を集めていたことから寺の名前をとって「円行」と呼ばれる

ようになった と伝えられています。

円行寺という寺があり、村民の信仰を集めていたことから寺の名前をとって「円行」と呼ばれる

ようになった と伝えられています。

引地川の円行堰あたりは、しばしば決壊したため道が悪く「座頭転」という地名がありました。

川沿いには各所に個人所有の水車を設置して、水田用の水を汲み上げていました。また、

六会小学校前を流れる不動川 は、昔は水量が多く、洗濯をしたり、野菜を洗ったりして、村人の

生活と大きな係わりをもっていました。

六会小学校前を流れる不動川 は、昔は水量が多く、洗濯をしたり、野菜を洗ったりして、村人の

生活と大きな係わりをもっていました。

円行は農業を主に営む純農村地帯で、引地川を挟んで田畑が広がる緑の多い地域でした。しかし、

水田は湿田が多くて泥沼のようでした。

水田は湿田が多くて泥沼のようでした。

昭和30年(1955年)頃、余分な山からの湧き水を田の中に埋められた配水管を通して川流す

暗渠排水工事が行われたことで、水はけの良い田に変りました。

暗渠排水工事が行われたことで、水はけの良い田に変りました。

その後の土地区画整理事業により、急速に市街化が進み、 平成元年(1989年)に大部分が湘南台に

編入 されました。

円行公園 。

湘南台駅から引地川に向かって坂道を下りていくと、緑豊かな円行公園がみえてきます。

遊び場としての要素だけでなく、斜面地形を利用した竹林、梅を楽しめる庭園的要素を

取り入れたこの公園は、引地川沿いの桜並木と共に、季節に彩りを添えています。

藤沢市湘南台3丁目6番。

⑤今田

編入 されました。

円行公園 。

湘南台駅から引地川に向かって坂道を下りていくと、緑豊かな円行公園がみえてきます。

遊び場としての要素だけでなく、斜面地形を利用した竹林、梅を楽しめる庭園的要素を

取り入れたこの公園は、引地川沿いの桜並木と共に、季節に彩りを添えています。

藤沢市湘南台3丁目6番。

⑤今田

豊臣秀吉が小田原北条氏を攻めた時に出した味方の軍勢の乱暴を禁止した制札があります。

その中に「今田、亀井野」と書かれていたことから、この頃には今田村が存在していたようです。

天保13年(1842年)に発刊された「新編相模国風土記稿」には、元々今田と亀井野は一村であった。

分村して今田村になったと書かれていますが、その時期は不明です。

分村して今田村になったと書かれていますが、その時期は不明です。

現在、亀井野にある雲昌寺は建保年間( 1213年~ 1218年)に今田に創建され「瑞龍寺」と

言われていました。慶長元年( 1596年)の水害でお堂が流されたために亀井野に移され

「雲昌寺」と言われるようになりました。

今田に創建されていた「瑞龍寺」は、現在の県立藤沢工科高等学校のテニスコートの裏の北側の

境川沿いにあった とのことです。

言われていました。慶長元年( 1596年)の水害でお堂が流されたために亀井野に移され

「雲昌寺」と言われるようになりました。

今田に創建されていた「瑞龍寺」は、現在の県立藤沢工科高等学校のテニスコートの裏の北側の

境川沿いにあった とのことです。

今田を流れる境川は河川改修が行われるまでしばしば決壊して人々を悩ませていましたが

肥沃な土砂も運ばれて来ていたので、おいしい米が収穫できたという利点もあり、農業の盛んな

地域でした。

肥沃な土砂も運ばれて来ていたので、おいしい米が収穫できたという利点もあり、農業の盛んな

地域でした。

昭和35年( 1960年)に策定された藤沢市北部工業開発計画に基づき行われた土地区画整理により、

水田は梨、ぶどう、栗の観光果樹園に変わる一方、急速に市街化が進み、 平成元年(1189)に

大部分が湘南台に編入 されました。

水田は梨、ぶどう、栗の観光果樹園に変わる一方、急速に市街化が進み、 平成元年(1189)に

大部分が湘南台に編入 されました。

果樹園。

県立境川遊水池公園近く の今飯橋から自転車道路に沿った場所にあります。

藤沢市北部には昔から多くの梨園がありますが、最近ではブドウも特産。

梨は幸水と豊水。ぶどうは地元で作出されたブドウ品種の藤稔 を中心に栽培。

梨は幸水と豊水。ぶどうは地元で作出されたブドウ品種の藤稔 を中心に栽培。

⑥下土棚

鎌倉時代、現在の下土棚、長後、高倉、上土棚、円行地域は渋谷庄司重国の支配下にありました。

天正19年(1591年)、三河の国より徳川家康に従って来た竹尾伝九郎元成が地頭を命ぜられ、

下土棚を支配するようになり、7代目の竹尾喜左衛門元貞まで続きました。

下土棚を支配するようになり、7代目の竹尾喜左衛門元貞まで続きました。

善然寺にあるその墓碑の中に「相模国土棚郷」と書かれており、「土棚」という地名の最古の

ものです。

ものです。

下上棚の「土棚」という地名は、引地川の長年にわたる浸食作用で関東ローム層の赤土の断崖が

数メートルになり、土の棚になったとする説と源氏と平氏の合戦の時、大庭景親と渋谷庄司重国が

戦って、引地川の水を堰き止めたため、一帯が湖のようになり、水が引いた後、土砂が棚状に

残った史実からとする説が伝えられています。

数メートルになり、土の棚になったとする説と源氏と平氏の合戦の時、大庭景親と渋谷庄司重国が

戦って、引地川の水を堰き止めたため、一帯が湖のようになり、水が引いた後、土砂が棚状に

残った史実からとする説が伝えられています。

善然寺では歴代の住職が子弟の学問の指導にあたっていました。文化5年(1808年)に善然寺31世

弁誉上人の教えを受けた18人の筆子により「筆小塚」が建てられました。

弁誉上人の教えを受けた18人の筆子により「筆小塚」が建てられました。

昭和19年( 1944年)に下土棚の西部に海軍横須賀通信学校藤沢分校が建てられ、多くの海軍兵士が

駐留していました。

駐留していました。

戦後、跡地は旧地主に返還され、昭和36年( 1961年)には、その跡地に「いすゞ自動車(株)の

藤沢工場」が建設されました。

藤沢工場」が建設されました。

その後、 昭和47年(1972年)に下土棚すべてが長後地区に編入

されました。

善然寺(ぜんねんじ)

浄土宗。

龍玉山西光院善然寺

創建:寛元4年(1246年)と伝承されています。

龍玉山西光院。開山は西光上人といわれています。本尊は阿弥陀如来。

境内にある筆子塚5基は寛延4年(1751)から元治2年(1865)までの5代に渡る

住職のための塚です。善然寺にできた寺子屋の生徒が、先生である住職に報いるために

墓碑を建て供養したものです。(市指定重要史跡)

このほかに下土棚を治めていた旗本竹尾氏の墓などがあります。

藤沢市下土棚999

善然寺(ぜんねんじ)

浄土宗。

龍玉山西光院善然寺

創建:寛元4年(1246年)と伝承されています。

龍玉山西光院。開山は西光上人といわれています。本尊は阿弥陀如来。

境内にある筆子塚5基は寛延4年(1751)から元治2年(1865)までの5代に渡る

住職のための塚です。善然寺にできた寺子屋の生徒が、先生である住職に報いるために

墓碑を建て供養したものです。(市指定重要史跡)

このほかに下土棚を治めていた旗本竹尾氏の墓などがあります。

藤沢市下土棚999

そして、先輩の方々の大作「 六会地区歴史年表 」を転記して紹介いたします。

今後も、六会に関する

大切な

歴史資料として、横書きでのデジタル化も必要と考え

横書きにて転記させていただきました。

横書きにて転記させていただきました。

この歴史年表は平成20年代~令和初期の

・『六会地区郷土づくり推進会議 人・自然あふれるまちづくり部会』

・『六会市民センター地域担当』

の方々のご努力により作成 されたものです。

以下の参考資料・現地調査等によって作成 されたとのことです。

以下、この 六会地区歴史年表を転記させていただきました。

そして、その歴史を解りやすく理解するために、 参考資料部に 👈️(リンク) を貼り付け

させていただきました。

👈️の 青字 の部分をクリックすると、リンクのURLが開くようになっています。

★ 六会地区 歴史年表-1

年号 西暦 六会地区歴史年表 参考資料

開発し 伊勢神宮へ寄進(大庭御厨の成立) 魚介類、果物等を調達 その後、俣野郷大日堂建立(現在の御嶽神社) するところ

平治 元年 1159 平治の乱に敗れた源義朝の従者、渋谷金王丸

は東国に逃れ渋谷の荘(下土棚)に入ると

伝わる(平治物語)

治承 4年 1180 俣野五郎景久(鎌倉権五郎景政の曾孫) 「 石橋山 」👈️とは

平治 元年 1159 平治の乱に敗れた源義朝の従者、渋谷金王丸

は東国に逃れ渋谷の荘(下土棚)に入ると

伝わる(平治物語)

治承 4年 1180 俣野五郎景久(鎌倉権五郎景政の曾孫) 「 石橋山 」👈️とは

大庭景親(俣野五郎景久の兄)石橋山で 小田原市の南部にある

源頼朝と戦う

養和 2年 1182 俣野五郎景久、木曽義仲と越中砥並山で

戦い敗走、続く篠原合戦で闘死(平家物語)

★ 六会地区 歴史年表-2

年号 西暦 六会地区歴史年表 参考資料

鎌倉時代

俣野五郎景久、後尼の彼岸を聞かれ

三浦義澄興隆興行の儀執行

(御嶽山神札社)

三浦義澄興隆興行の儀執行

(御嶽山神札社)

承元 3年 1205 源実朝、俣野郷大日堂の修復を

北条義時に命ず

建保 元年 1213 和田氏の乱が起こり、渋谷金王丸(下土棚)、

北条義時の軍に打たれる

6年 1218 光輝山(こうたくさん)瑞龍寺(雲昌寺の前進)

今田に創建される、開基は北条義時という

正中 2年 1325 遊行寺建立、開基は俣野郷地頭、 「開基」:寺を建立するため 俣野五郎影平( 鎌倉の征夷大将軍 に資金や土地を提供した人 守邦親王の執事) 「開山」:寺で最初に住職と 開山は呑海上人(遊行四世) なり、宗教的指導を行った人 嘉暦 2年 1327 呑海上人没す(63歳)

元弘 3年 1333 西光法師、下土棚の夏苅に善然寺を

創建する

創建する

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴… 2025.11.15

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴… 2025.11.14

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴… 2025.11.13

Re:六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴史-1(11/10)

私はイスラム教徒です さん

❤{信者たちは、互いの愛情、慈悲、同情心において1つの肉体のようなものである。一箇所でも具合が悪ければ、体の他の全組織が熱と不眠に冒されながら彼を気遣うのだ。}

💙 {信仰において最も完成された信者とは、道徳心の最も優れた者である。その中で最も優れた者は、彼らの妻に対して最もよい者である。}

❤ {自分が望むことを自分の同胞に対しても望むようになるまでは、本当の信者であるとは言えない。}

💙 {慈悲深い者は最も慈悲深いお方から慈悲を恵まれる。地にあるものに慈悲深くあれ。そうすれば神があなたに慈悲深くあるだろう。}

❤ {同胞に微笑むことは施しである..}

💙 {よき言葉は施しである。}

❤ {神と審判の日を信じる者は、隣人に親切であるべきである。}

💙 {神はあなたを姿形や財産から判断するのではない。あなたの心と行いを見るのである。}

❤ {働く者にはその汗の乾かないうちに賃金を払いなさい。}

💙 {或る男が道を歩いてる時、喉の渇きに襲われた。すると井戸を見つけたのでその中に降り、水を飲んだ。そこから出てみると、犬が乾きのために舌を出し、ハアハア言いながら泥を食べていた。男は言った。「この犬も喉が渇いているのだな。自分がそうだったように。」そして井戸の中に降りると、靴に水を満たし、それを犬の口のところに持っていって飲ませた。アッラーは彼に報奨を与え、そして彼の罪を赦した。人々は言った。「預言者よ、畜獣にも報奨があるのですか?」預言者は言った。「全ての生きとし生けるものには報奨がある。」} ❤

(2025.11.12 06:50:13)

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.