PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

続日本100名城東北の…

New!

オジン0523さん

岡山県立森林公園(3)… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

【公園掃除の在り方 … Gママさん

Gママさん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

岡山県立森林公園(3)…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【公園掃除の在り方 …

Gママさん

Gママさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: JINさんの農園

すばな通りを進むと、右手にあったのが江ノ島電鉄「江ノ島」駅。

江ノ島電鉄「江ノ島」駅前の小鳥オブジェ・通称『 江のピコ 』。

小鳥のオブジェ付きの車止めの名は「 ピコリーノ 」。

踏切を渡り、「 江ノ島駅 」を見る。

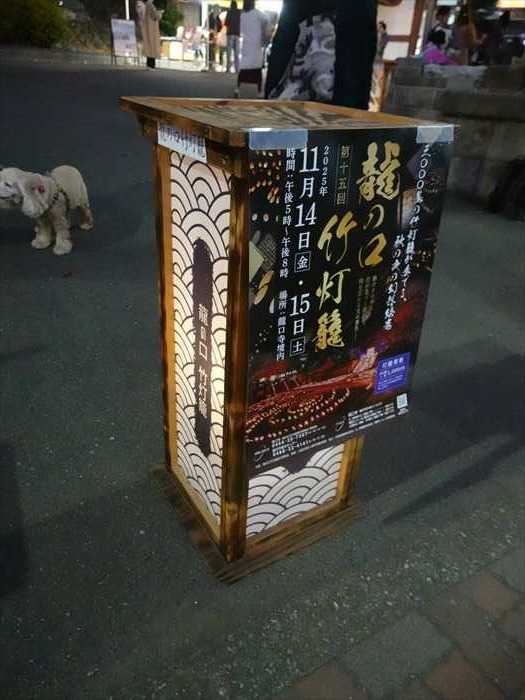

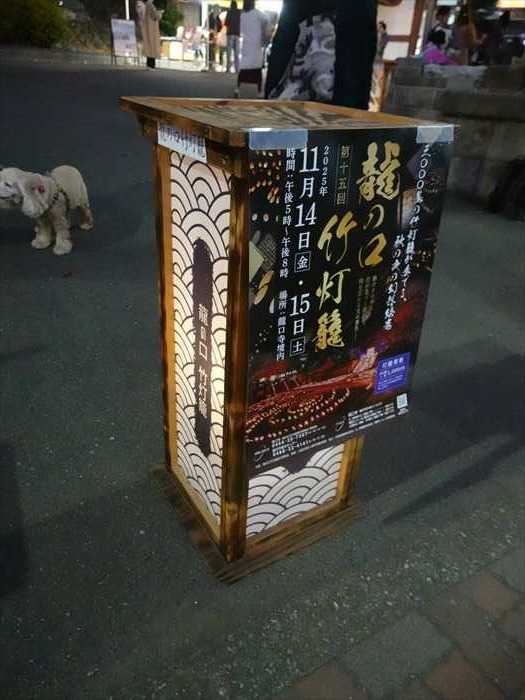

そして目的の「龍の口竹灯籠」の行灯(あんどん)型の照明 。

「龍口明神社(元宮)」の石鳥居 が左手に。

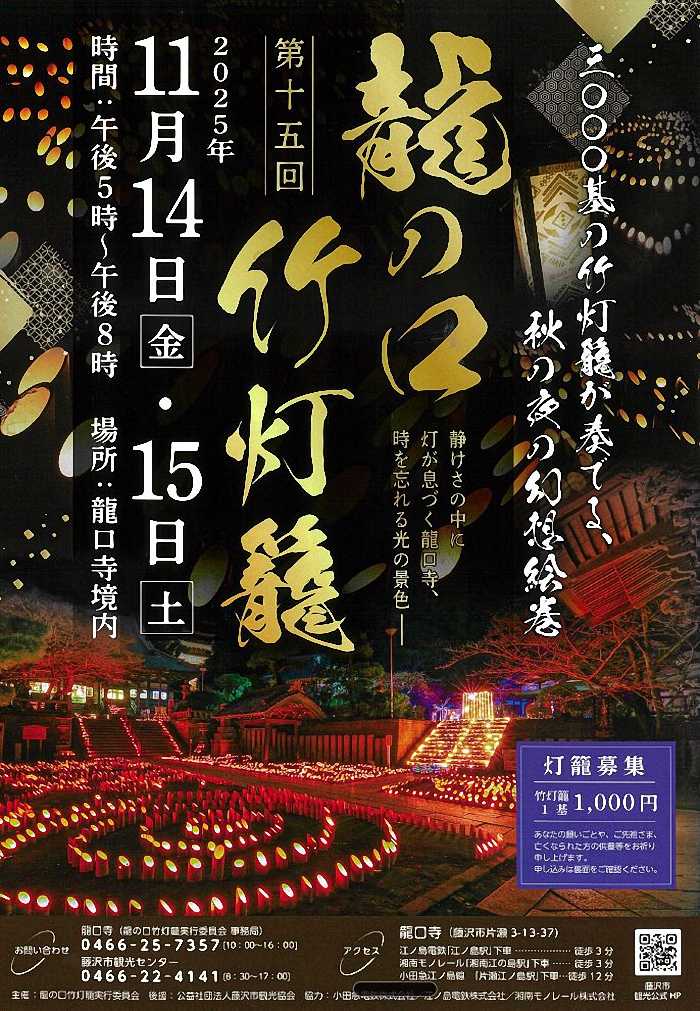

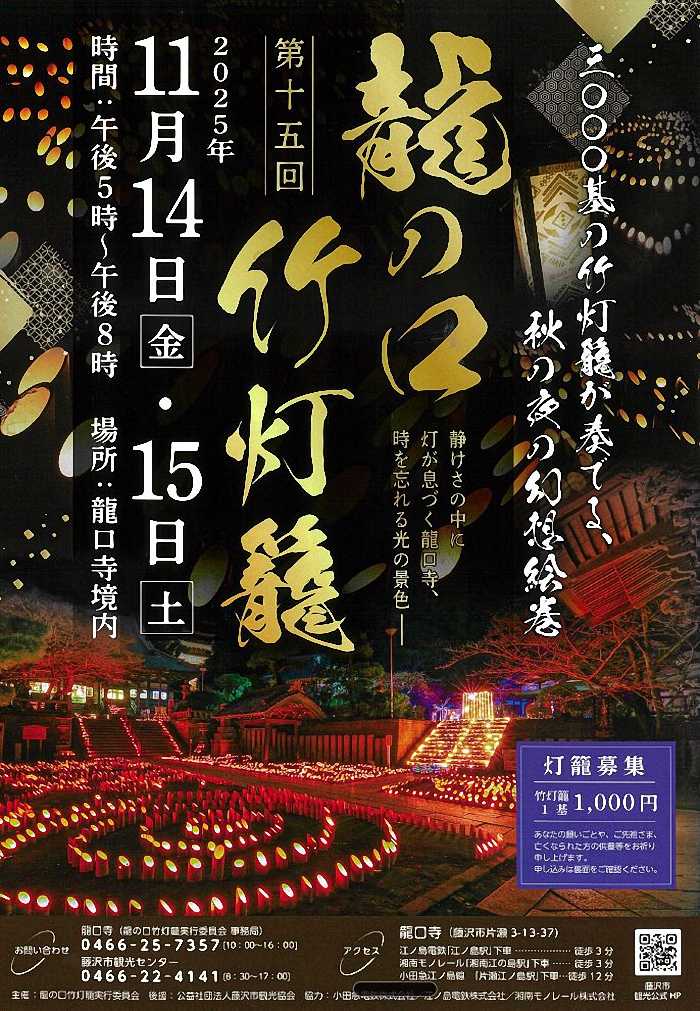

「 第十五回 龍の口竹灯籠 」のポスター。

・開催日: 2025年11月14日(金)、15日(土)

祈願を行います。竹灯籠の灯りが描き出す幻想的な夕べを大切な人とお楽しみください と。

灯籠奉納受付所のテントが前方に。

「 奉納者芳名板(ほうめいばん) 」が右手に。

龍口寺の 仁王門(山門)前 の「 第十五回 龍の口竹灯籠 」の入口の飾り。

複数の竹灯籠を組み合わせたゲートが設置されていた。

仁王門 。

扁額「龍乃口」 と。

仁王門の先の石段。

山門前の石段を斜めから。

正面から。短い竹筒の上部を斜めに切られた 竹灯籠が中央、左右に並べられ、

内部に本物の 蝋燭が灯されていた のであった。

LED ではなく蝋燭の灯りが特徴。

蝋燭の灯りの特徴。

上部から覗くが如くに。

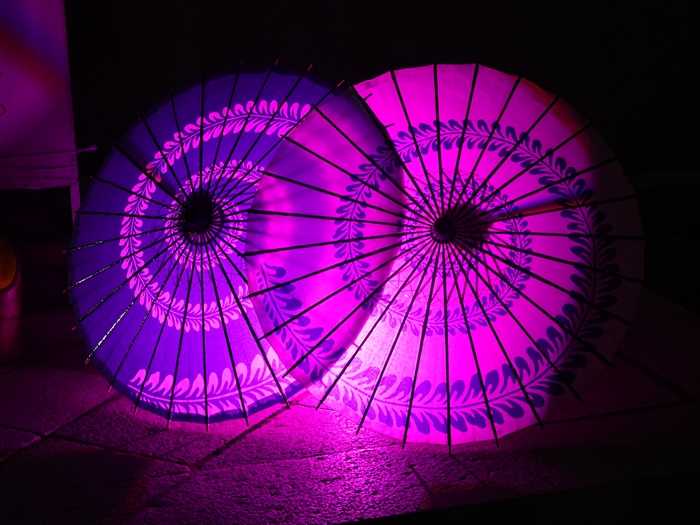

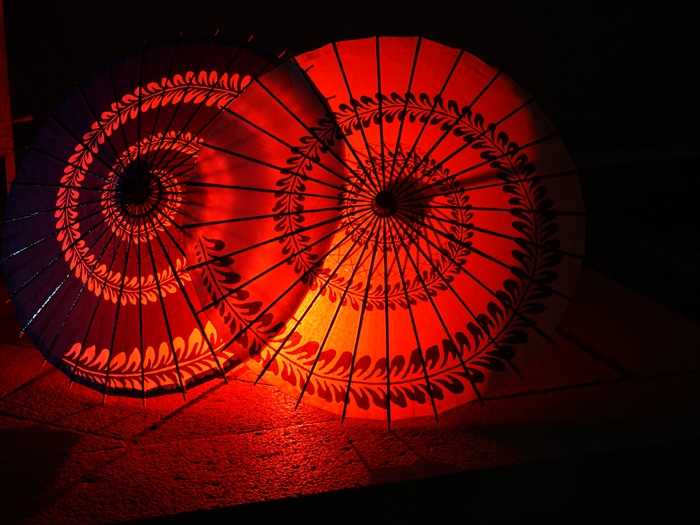

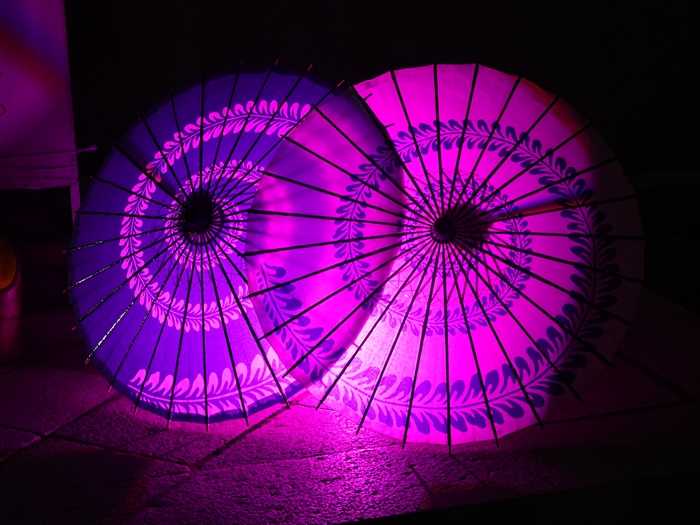

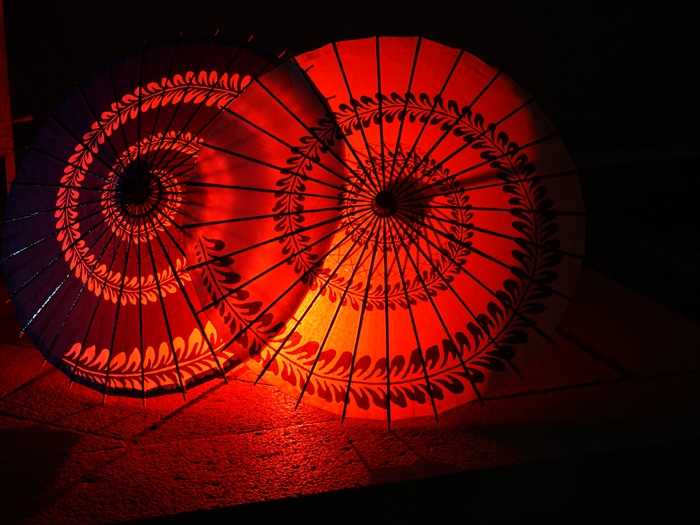

山門の両側に置かれた和傘が刻々と色・模様が変化する、

プロジェクションライト(模様投影ライト)が照射されて。

左側。

右側。

「アメリカデイゴ(亜米利加梯梧)」の花もライトアップされて。

バナナのように反り返った形 をしている赤い花をズームして。

山門を潜ると参道の両側には、多くの竹灯籠(たけとうろう) が びっしりと並んでいた。

大小さまざまな竹灯籠。

参道の右側に並べられた竹灯籠は、渦巻き状・曲線状の軌跡を描いて配置されていた。

移動して。

竹灯籠一つひとつの内部で灯る蝋燭(ろうそく)は、・揺らぎのある光・中心が明るく、

周囲が自然に減衰する光・個体差のある微妙な強弱を持っているのであった。

大書院への石段にも竹灯籠が並び、その上にも竹灯籠のオブジェの姿が。

ズームして。

裏側から見ても絵柄模様が判らなかった。

周囲は暗く、灯籠だけが明るいため、コントラストが高く、光の形状が際立つのであった。

竹筒は一本一本、太さ・節の位置・切り口の角度が僅かに異なる。

竹灯籠の光が地面や石段に反射し、弱い二次光が全体の明るさを底上げしていると

感じるのであった。

手水舎手前を。

大本堂とのコラボ。

闇に沈んだ境内の土の上に数え切れぬほどの小さな灯りがまるで呼吸するように揺れていた。

渦を描く火の道は、見えない風の手に導かれ、やがて階段の灯りへと吸い込まれていく。

立ち止まったその場所だけ、時が静かに、柔らかく、滲むように流れていたのであった。

左手には浄行菩薩像が。

大本堂前。

大本堂前から山門方向を見下ろして。参道には多くの見物客の姿が。

江ノ島電鉄「江ノ島」駅前の小鳥オブジェ・通称『 江のピコ 』。

小鳥のオブジェ付きの車止めの名は「 ピコリーノ 」。

地元の女性が季節に合わせて手編みのカラフルな衣装を着せ替えていることで有名で、

観光客の人気スポットになっている。

観光客の人気スポットになっている。

もともとは、子どもがポールに飛び乗って怪我をしないようにという安全対策の工夫として

小鳥のデザインが採用されたもの と。

小鳥のデザインが採用されたもの と。

踏切を渡り、「 江ノ島駅 」を見る。

そして目的の「龍の口竹灯籠」の行灯(あんどん)型の照明 。

和紙風のパネルに、幾何学模様(和柄・アイヌ文様にも近い図形)がプリントされていた。

模様は矢羽根、山形(杉綾)、菱形などを組み合わせたデザイン。

「龍口明神社(元宮)」の石鳥居 が左手に。

もともとは龍口(たつのくち)の龍口寺西隣に建っていたが、安政2年(1773年)に龍口が

片瀬村(現藤沢市片瀬)に編入されて以降、境内地のみ津村の飛び地として扱われた。

鎌倉時代には刑場として使用された時期もあり、氏子達は祟りを恐れ、長年移転を拒んで

いたという。

大正12年 (1923年)、関東大震災により全壊、昭和8年 (1933年)に龍口の在のままで改築したが、

昭和53年(1978年)に、氏子百余名の要望により、江の島を遠望し、龍の胴にあたる現在の地へ

と移転した。

なお移転後の現在も、旧境内は鎌倉市津1番地として飛び地のまま残っており

(周りは藤沢市片瀬)、拝殿・鳥居なども、移転前の姿で残されている。

扁額は「龍口明神社」。

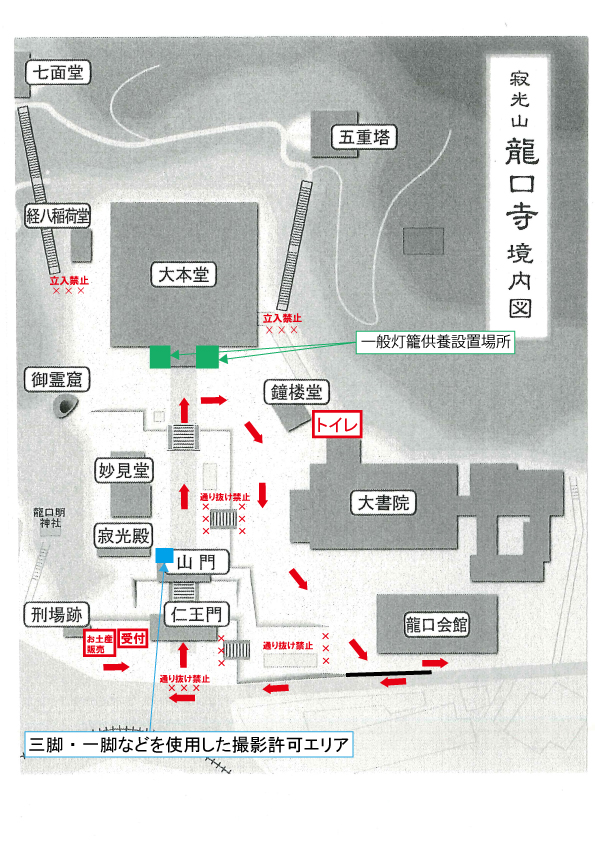

「 第十五回 龍の口竹灯籠 」のポスター。

・開催日: 2025年11月14日(金)、15日(土)

・時間: 午後5時~午後8時

・内容: 龍口寺境内に約3,000基の竹灯籠が並べられ、ろうそくの光に包まれる幻想的な

秋の夜を楽しむイベント。

詣者のご先祖様の供養や願いごとの祈願も行われると。

龍口寺境内に並べられた約3,000基の「竹灯籠」に灯るロウソクの光に包まれながら本堂前に秋の夜を楽しむイベント。

詣者のご先祖様の供養や願いごとの祈願も行われると。

祈願を行います。竹灯籠の灯りが描き出す幻想的な夕べを大切な人とお楽しみください と。

灯籠奉納受付所のテントが前方に。

「 奉納者芳名板(ほうめいばん) 」が右手に。

龍口寺の 仁王門(山門)前 の「 第十五回 龍の口竹灯籠 」の入口の飾り。

複数の竹灯籠を組み合わせたゲートが設置されていた。

● 左側の竹灯籠の刻字

「 龍 口 寺

」1本の竹に「龍」「口」「寺」の3文字が、節と節の“間”に1文字ずつ縦に

配列されていた

配列されていた

● 右側の竹灯籠の刻字

「藤 沢 市」

(同じ構造)

● 中央下部の竹筒

「竹灯籠」

と刻まれた短めの竹灯籠が

金属製U字ガードレールの前に置かれている。

仁王門 。

扁額「龍乃口」 と。

仁王門の先の石段。

山門前の石段を斜めから。

山門は元治元年(1864)竣工で、欅造り銅板葺。

大阪雲雷寺の発願で、豪商鹿島屋某が百両寄進し建立された。

正面から。短い竹筒の上部を斜めに切られた 竹灯籠が中央、左右に並べられ、

内部に本物の 蝋燭が灯されていた のであった。

LED ではなく蝋燭の灯りが特徴。

蝋燭の灯りの特徴。

・光の色が 温かみの強い橙色で、中心が明るく外側が徐々に弱まる

・切り口から漏れる光が不均一で自然な形状をしている

・同じ灯籠でも光の強弱が微妙に違う

・LED特有の白っぽさ・均一な広がりがない

上部から覗くが如くに。

山門の両側に置かれた和傘が刻々と色・模様が変化する、

プロジェクションライト(模様投影ライト)が照射されて。

左側。

右側。

「アメリカデイゴ(亜米利加梯梧)」の花もライトアップされて。

バナナのように反り返った形 をしている赤い花をズームして。

山門を潜ると参道の両側には、多くの竹灯籠(たけとうろう) が びっしりと並んでいた。

大小さまざまな竹灯籠。

斜めの切り口から炎の橙光が漏れるのであった。

光がひとつひとつ微妙に揺らぎ、均一ではない自然な光のゆらめきが生じている。

LED光ではなく蝋燭のため、光の揺れ方・明滅の仕方が柔らかいのであった。

参道の右側に並べられた竹灯籠は、渦巻き状・曲線状の軌跡を描いて配置されていた。

移動して。

竹灯籠一つひとつの内部で灯る蝋燭(ろうそく)は、・揺らぎのある光・中心が明るく、

周囲が自然に減衰する光・個体差のある微妙な強弱を持っているのであった。

大書院への石段にも竹灯籠が並び、その上にも竹灯籠のオブジェの姿が。

ズームして。

裏側から見ても絵柄模様が判らなかった。

周囲は暗く、灯籠だけが明るいため、コントラストが高く、光の形状が際立つのであった。

竹筒は一本一本、太さ・節の位置・切り口の角度が僅かに異なる。

その差が光の強弱として現れ、LED照明とは違う自然な揺らぎとなって視覚に訴えるのであった。

竹灯籠の光が地面や石段に反射し、弱い二次光が全体の明るさを底上げしていると

感じるのであった。

手水舎手前を。

大本堂とのコラボ。

闇に沈んだ境内の土の上に数え切れぬほどの小さな灯りがまるで呼吸するように揺れていた。

ひとつひとつは、竹の内奥で燃える小さな炎にすぎないのに、寄り添い、並び、つながると

まるで大地そのものが灯っているかのようであった。

まるで大地そのものが灯っているかのようであった。

渦を描く火の道は、見えない風の手に導かれ、やがて階段の灯りへと吸い込まれていく。

その先には、古い寺の影が青白い光に照らされて、息づいているのであった。

炎は風に怯えながらも、一瞬のために命を燃やし、闇の中で人の心をそっと照らしていた。

立ち止まったその場所だけ、時が静かに、柔らかく、滲むように流れていたのであった。

左手には浄行菩薩像が。

大本堂前。

大本堂前から山門方向を見下ろして。参道には多くの見物客の姿が。

・・・ つづく

・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

-

龍の口竹灯籠へ-2 2025.11.24

-

片瀬西海岸からの夕景-2 2025.11.22

-

片瀬西海岸からの夕景-1 2025.11.21

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.