2017年03月の記事

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

買い物などで外出、俳誌「河内野」来る

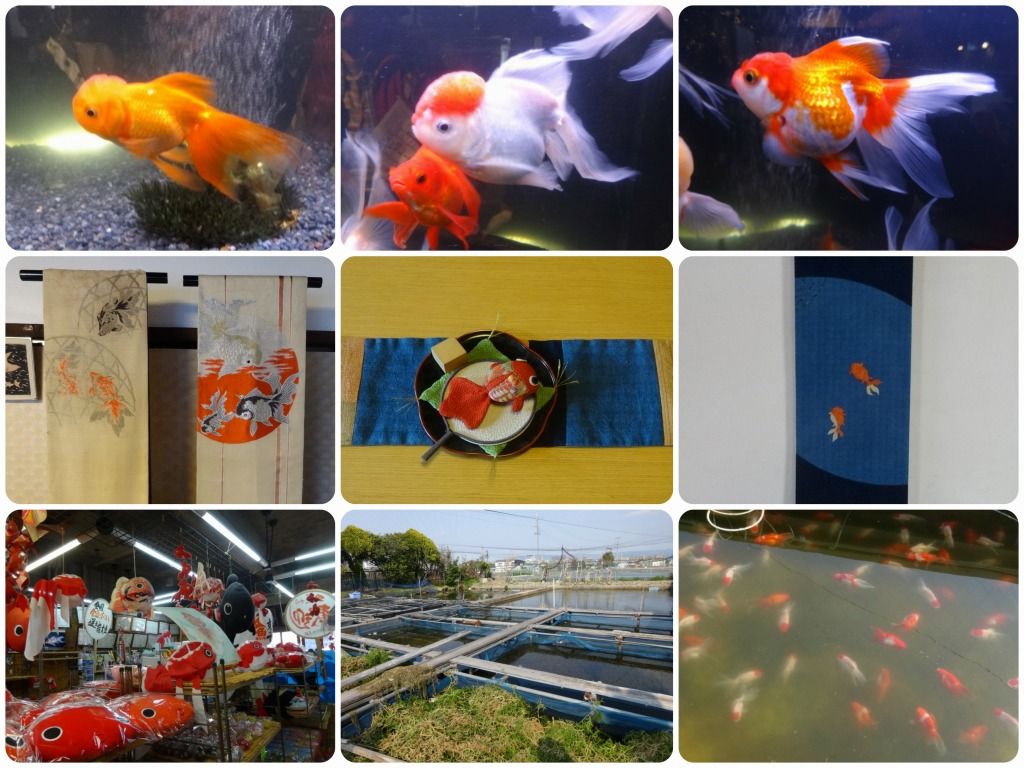

今日は、午前中は、録画したテレビ番組(藤堂高虎、フォン・ブラウン)を見たり、俳句資料を作ったりしながら過ごし、午後は、妻と市役所や買い物に行った。今日の画像は、一昨日、郡山で撮った金魚たち。金魚鉢の金魚、同、同、金魚図案の帯、テーブルセンター、暖簾、金魚の飾り、金魚池、金魚水槽の金魚。今日、4月号の「河内野」(俳句結社誌)が届き、私の句が6句掲載されていた。 ・風上を確保し浴ぶるどんどの火 こっぱん(以下同じ) ・食べて呑み呑んで食べして三日過ぐ ・マスクしてゐても美人は美人なり ・三日はやスーパーレジに長き列 ・寒灯の弱弱しくて頼もしき ・寒雀ひつきりなしに地をつつく「河内野」は、伝統俳句協会系の結社で、今回始めて作品を応募した。1月31日締め切りで、毎月9句を投句する。巧い人は9句全部掲載されるが、平均値は4.5句である。応募者650数人のうち9句全部掲載されるのは10人くらい、8句は40人くらいである。

2017.03.31

コメント(0)

-

デパートへ買い物に

今日は、午前中は、昨日の郡山散策の資料の整理などを行い、午後からは、妻とデパートへ買い物に出かけた。また、空き家となっている妻の実家にも行き、収穫の遅れた甘夏を収穫した。今日の画像は、昨日、郡山で見かけた花。10輪ほど咲いた染井吉野、連翹、陽光桜、木瓜、水仙、紫木蓮、桜の一種、蘇鉄の実、桜の一種。

2017.03.30

コメント(0)

-

郡山城下町を散策

今日は、わいわいパソコンのメンバーで、郡山の城下町ハイキングを行った。参加者は11名、JR天王寺駅に集合し9時26分の快速で郡山に向かった。城下町、小売山城跡、金魚史料館などを訪ね、郡山を16時16分の快速で天王寺に戻った。私は、郡山は2009年4月以来2度目であったが、前回のことは半分くらい忘れていて、2度目ながら新鮮でいい散策であった。ただ、桜がまだ開花していないのが残念であった。今日の散策コースは次の通り。JR郡山駅→外堀緑地公園→常念寺→箱本観光案内所→紺屋町水路→箱本館→こちくや(金魚救い)→菊屋→郡山市役所→近鉄踏切→郡山城跡入口(鉄御門跡)→竹林橋跡→柳沢神社→天守台→さかさ地蔵→社務所裏・坤(弁当)→白沢門跡(トイレ)→柳沢文庫→四阿→追手門櫓→追手門→明治の館城址会館(旧奈良県立図書館)→城跡散歩道→内堀に沿って反時計廻り→五拾間馬場跡→中仕切門跡→南御門跡→鷺池→郡山高校を左に見ながら→永慶寺(柳沢家菩提寺)(句碑2基あり)→キリシタン殉難碑(大和郡山カトリック教会)→金魚資料館→郡山八幡神社→金魚の電話ボックス→柳商店街→矢田筋→浄慶寺・実相寺・薬園八幡神社など→外堀緑地公園→JR郡山駅常念寺では、蘇鉄の実を見ることができた。箱本観光案内所は休館日で残念。紺屋町の水路は懐かしかった。箱本館では藍染めの工程や道具、製品の展示を見た。こちくやでは金魚救いを体験した。Iさんを覗いて誰も一尾も救えなかったがIさんは7~8尾救っていた。こつがあるのだろう。近鉄の線路を超えると城跡公園の入り口。柳沢神社に参ったあと、最近完成した天守台に登る。少し霞がかかってはいるが、若草山をはじめ春日山、高円山の山並みが見える。写真は、外堀緑地公園、常念寺、紺屋町水路、箱本館、こちくや(金魚救い)、郡山城跡入口(鉄御門跡、柳沢神社→天守台、春日山の方向の眺望しばし奈良の眺望を楽しんだあと、話題のさかさ地蔵を見る。地蔵さんが石垣に転用されているもの。なかなか見つからなかったがやっと見つかる。ほかにも墓石や寺の梵石、灯篭なども使われているらしい。城跡の坤の角あたりで弁当を開く。近くに10輪ばかり花を付けているソメイヨシノを発見。昼食後は、柳沢文庫に入館、歴代城主にちなむ資料を見、石垣の石組についてのビデオを見る。文庫を出て庭を散策、追手門をくぐり、明治の館・福祉会館へ。写真は、さかさ地蔵、同、数珠の輪、社務所裏・坤(弁当)→早咲きの桜、同、柳沢文庫、追手門、明治の館・福祉会館(旧奈良県立図書館)そこから城跡の内堀の外側に沿って反時計回りに歩く。桜の木が多く満開の状態を想像しながら歩くだけでも気持ちがいい。堀には水鳥が群れていて、ウグイスの声がしきり。ヒヨドリも近くに来てくれる。城跡公園をあとにし、柳沢家の菩提寺永慶寺に入る。句碑が2基あり、次のように読める。 ・山涼しみやこ忘れと聞くからに 青畝 ・秋雨や車無ければ歩くまで 虚子山門も唐風の派手なものだった。次いで、キリシタン殉難碑のある教会に立ち寄る。明治維新のとき、九州からはるばる郡山まで連れて来られ苦難の日々を過した教徒たちの話を知る。最後に金魚史料館を訪問。いろいろな金魚が種類別に陳列漕に入れられ鑑賞できるほか、生育段階に応じた大きさの池で育てられている様子がよくわかった。城跡散歩道、五拾間馬場跡、ヒヨドリ、永慶寺(柳沢家菩提寺)、キリシタン殉難碑(大和郡山カトリック教会)、金魚池、金魚資料館、金魚の電話ボックス、郡山八幡神社帰りは、JR郡山まで約30分の道のり。途中、土筆の密集した道、金魚の電話ボックス、郡山八幡神社ほか古い家並み、いろいろな寺社などを見ながらの散策だった。

2017.03.29

コメント(0)

-

新いちょう大学校修了式

今日は、午前中は、新いちょう大学校の修了式に参加し、午後は、昨日の句会のまとめを行った。また、修了式の帰りに大川端の桜並木を見たところ、数本の木に数輪の桜の花が開花していた。しかし、大阪城の標準木はまだ咲いていないらしく、開花宣言は出なかった。修了式は、理事長挨拶、講師代表挨拶、修了証書授与、受講生代表挨拶、講師代表閉会の辞という内容で、前後のヴァイオリン演奏を含め、約1時間で終了した。画像は、修了式の模様と修了証書。画像は、今日開花した大川沿いの桜。

2017.03.28

コメント(0)

-

今日は句会

今日は句会の日、午前中は、K病院へ定期診察に行き、午後は、いきいき俳句会の句会に参加した。診察の結果は異常なしだった。句会の成績は、6句の投句のうち、先生から1句しか選ばれなかったが、仲間から4句が選ばれた。今日、先生から選ばれたのは次の句。 〇腕白の顔に付けたる春の泥 こっぱん(先生ほか2票)仲間から選ばれたのは次の句。 ・陽炎に弄ばるる沖の舟 こっぱん(4票) ・三月尽慌てることのなき余生 こっぱん(4票) ・初蝶のまだ川風は苦手らし こっぱん(3票) ・妖精を探してみたきげんげ畑 こっぱん(2票)今日、先生の特選に選ばれたのは次の句。 ◎初蝶の留まる如く浮く如く 良子(先生特選ほか3票) ◎春の風邪誰も相手にして呉れず 愛子(先生特選ほか2票) ◎春場所は何と言うても稀勢の里 和彦(先生特選ほか2票)今日、最高得票を得たのは次の句。 〇買ふ顔は見れば分ると植木市 隆司(先生ほか6票)先生の句で今日一番人気だったのは次の句。 〇陽炎へるもの目で追うて追ひつけず 塩川雄三先生(3票)今日の写真は、K病院の前の花壇で咲いていたボケの花。

2017.03.27

コメント(0)

-

俳句の本

今日は、テレビを見たり、俳句の本を読んだり、俳句を作ったり、明日の句会の資料をプリントしたりしながら、一日中家で過ごした。家にいても、どこからか花粉が入るのか、くしゃみを連発したり、目がかゆくなる花粉症には悩まされる.外出はもうしばらく我慢しなければ。俳句の本は、24日に紹介した3冊のうち、2冊を読み終え、今3冊目の半分くらいである。今日の画像は、マンションの庭にある彫刻の小道にある彫刻。作品は、2016年の作。

2017.03.26

コメント(0)

-

大阪俳句史研究会に参加

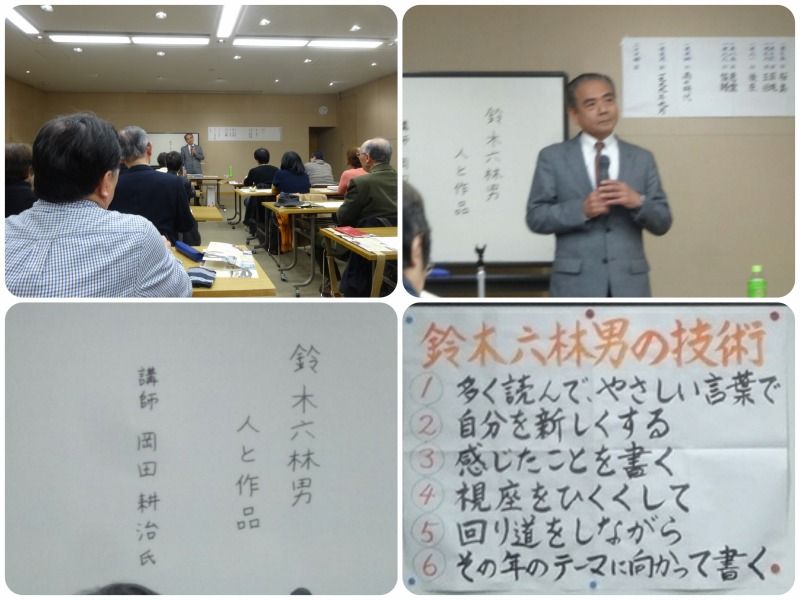

今日は、午前中は、録画したテレビ番組のBDへのダビングを行い、午後から出掛け、伊丹の柿衛文庫で開催された「大阪俳句史研究会」の例会に参加した。俳句史研究会の今日のテーマは「鈴木六林男 人と作品」で、講師は「香天」代表で、鈴木六林男の結社詩「花曜」編集長だった岡田耕治氏。鈴木六林男(1919-2004)の10の句集から150句を抽き、その主な句について解説をされた。六つの句集は、「荒天」(1949)、「谷間の旗」(1955)、「第三突堤」(1957)、「桜島」(1975)、「国境」(1977)、「王国」(1978)、「後座」(1981)、「悪魔」(1985)、「家賊」(1988)、「雨の時代」(1994)、「1999年9月」(1999)、「遺作五七四句」(2004)。六林男の句は、現代俳句系、無季俳句系で、分かりにくい句が多いが、各句集から岡田氏が抽いた句のうち、比較的分かり易い句を次に一句ずつ示す。 〇父の顔歓送群の中に濡れ 荒天 〇暗闇の目玉濡らさず泳ぐなり 谷間の旗 〇旗を灯に変える刻来る虎落笛 第三突堤 〇女来て病むを憐れむ鴎外忌 桜島 〇天上も淋しからんに燕子花 国境 〇司祭者よ走り続ける容器な油 王国 〇昼ねより覚めて寝ている者を見る 悪魔 〇全病むと個の立ちつくす天の川 家賊 〇永遠に独りのごとし戦傷の痕 雨の時代 〇言えば消え書けば寂しや夏の秋 一九九九年九月 〇戦争の空の続きを鳥帰る 五七四句画像は、研究会の模様。

2017.03.25

コメント(0)

-

俳句の本を読む

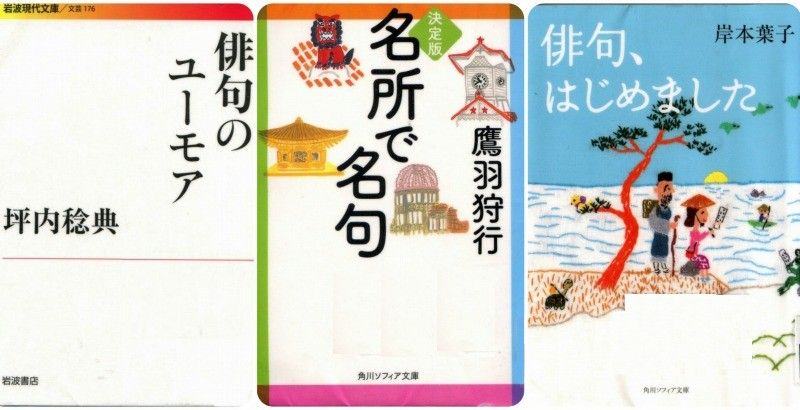

今日は、一時妻と買い物に出かけた以外は家にいて、テレビを見たり、俳句の本を読んだりして過ごした。妻は、一昨日4番目の薬に服用試験を始めたが、これまでの3つの薬と違って、まだ体への目立った異常は現われていない。このまま、飲み続け、量を増やしても大丈夫かどうか、まだ不安は残るが、先ずは服用後2日過ぎても無事なことを喜びたい。俳句の本は、次に示す3冊でいずれも図書館で借りたもの。1.俳句のユーモア 坪内稔典 岩波現代文庫(2010)2.名所で名句 鷹羽狩行 角川ソフィア文庫(2011)3.俳句はじめました 岸本葉子 角川ソフィア文庫(2012)いずれも手軽に読めて内容の濃いいい本だと思った。

2017.03.24

コメント(0)

-

パソコン同好会の例会に参加

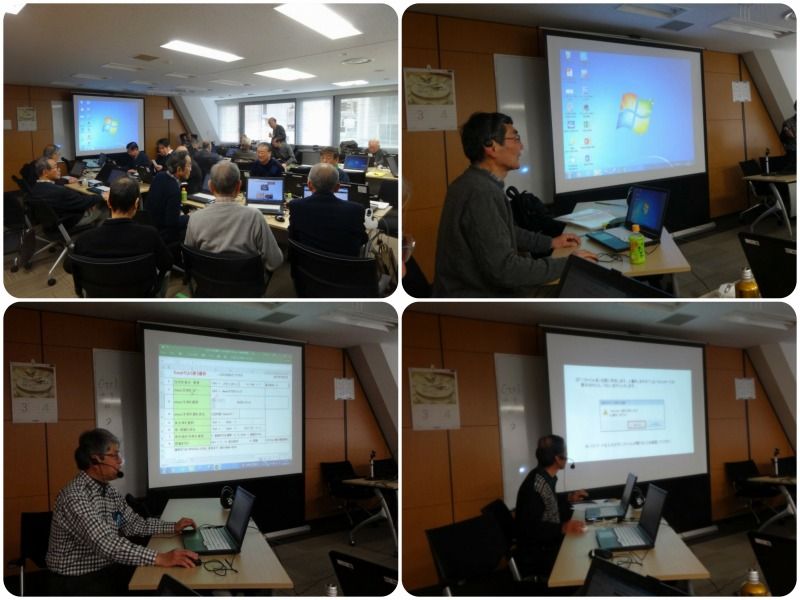

今日は、午前中はテレビを見て過ごし、午後からはパソコン同好会の例会に参加した。テレビは、WBC、国会中継、北朝鮮による拉致、田中角栄など。パソコン同好会では、前半は、F氏による「天空の城」について、特に武田城と黒井城について写真や動画での紹介があった。後半は、I氏とS氏によるエクセルの便利わざであった。I氏からは、ショートカットキーの便利な使い方についての紹介、S氏からは、ファイル保存時のパスワード機能の紹介だった。エクセルの罫線を一挙に消す方法は新鮮だった。(Ctrl +_)ファイルのパスワード機能は、パスワードを忘れると大変なので、多分使うことはないだろう。写真は、例会の模様。

2017.03.23

コメント(0)

-

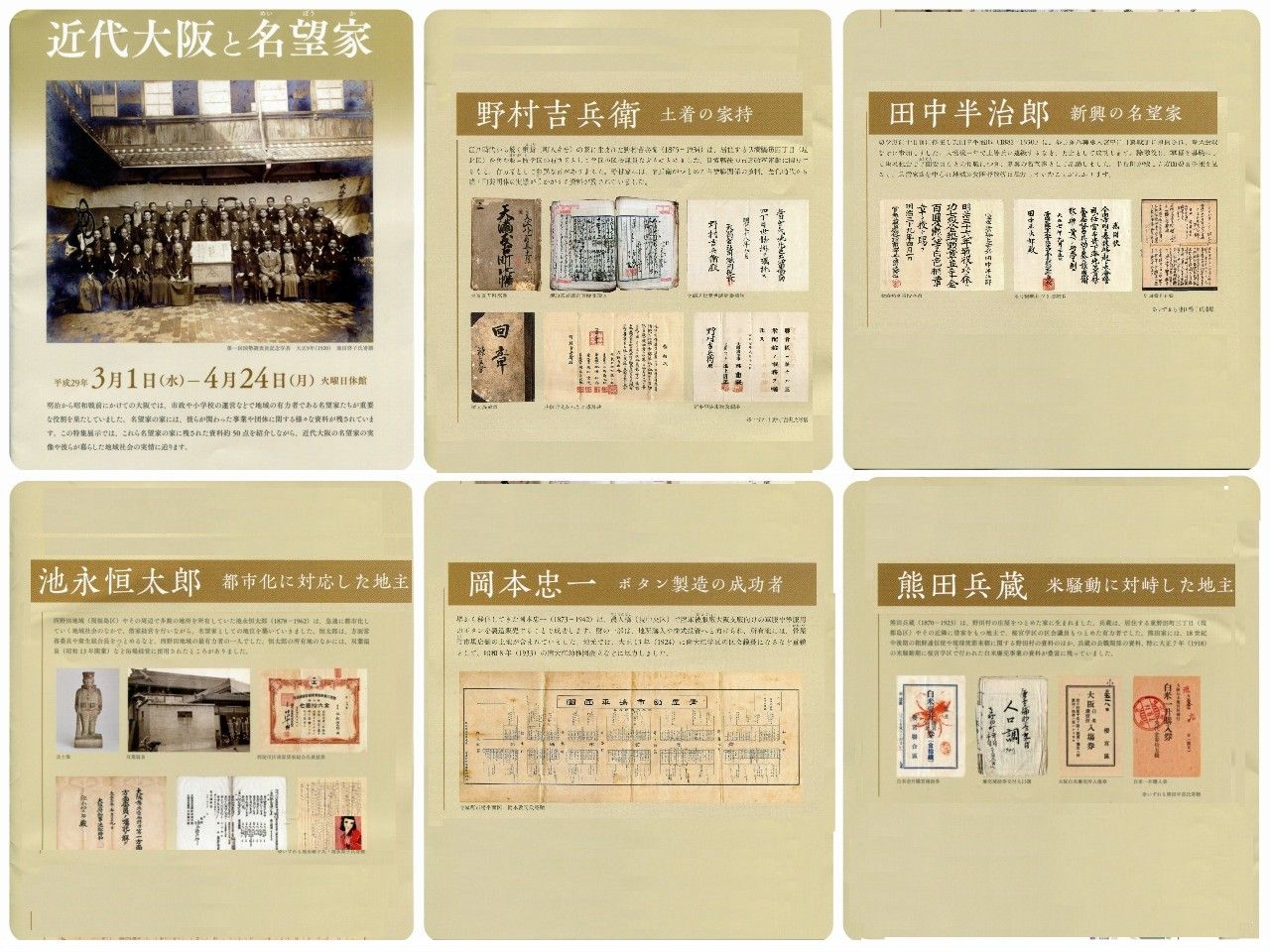

ベランダの掃除、大阪の名望家展

今日は、花粉の飛散が多いとのことで外出は控え一日中家で過ごし、録画したビデオを見たほか、半年ぶりにベランダの掃除をした。画像は、先日大阪歴史博物館で見た特別展示「大阪の名望家」のパンフレットより。名望家として、次の5人が紹介されていた。 1.野村吉兵衛(1875-1934) 土着の家持 (天満橋) 2.田中半次郎(1882-1930) 新興の名望家 (千日前) 3.池永恒太郎(1878-962) 都市化に対応した地主 (西野田) 4.岡本忠一(1873-1942) ボタン製造の成功者 (農人橋) 5.熊田平蔵(1870-1923) 米騒動に対峙した地主 (東野田)

2017.03.22

コメント(0)

-

新いちょう大学校の特別講座

今日は、午前中は、録画したテレビ番組を見て過ごし、午後は、新いちょう大学校の特別講座2件を聴きに行った。テレビ番組は、あらすじ名作劇場で、「徒然草」、「イソップ物語」、「童謡」の3つ。新いちょう大学校の特別講座は、一つは巣山先生の「明治維新に学ぶもの」、もう一つは東泰介先生の「健康で長生きするために」だった。「明治維新に学ぶもの」では、須山氏のこれまでに授業で聞いたこととほぼ同じ内容で、あまり新鮮味はなかった。「健康で長生きするために」では、腰痛や膝痛の原因は、大腿骨のねじれが原因なので、これを矯正すれば治るという話であったが、その直し方はあまりよく分からなかった。今日の画像は、難波パークスの花壇より。

2017.03.21

コメント(0)

-

パズル誌の索引入力、ホームページサイト探しなど

今日は、俳句関係提出資料を郵送したあと、句会資料に挿し絵を入れたり、俳句を作ったり、パズル誌の索引への入力をしたり、自分のホームページサイトを探したり、テレビを見たりしながら、一日中家で過した。索引作りでは、内容の分類に、目次、会告、記録、研究、作品、紹介、追悼などを用い、入力規制でこれらのいずれかに分類するようにした。ホームページサイトは、無料で広告がなくFTPも使え容量も大きいサイトを探しているが、まだ見つかっていない。今日の画像は、先日、難波パークスで取った花の写真のパート3。

2017.03.20

コメント(0)

-

俳句21の句会に参加

今日は、午前中は、テレビでセンバツの開会式を見たり、俳句を作ったり、俳句関係提出物を準備したりしながら過ごし、午後は、「俳句21」の句会に参加した。今日の句会は、先生に戸栗末広先生を迎えての勉強句会であった。4句提出したが、先生に選ばれたのは一句だけだった。仲間からは他の2句に票が入ったが、残り一句は誰にも選ばれなかった。今日、先生の特選に選ばれたのは、次の句であった。 ◎一坪の土裏返す初つばめ 良一(戸栗先生特選ほか4票) ◎豆腐屋のラッパ尾を引く春の暮 晴彦(戸栗先生特選ほか3票)一方、互選での高得票句は次の通り ◎約束の人待つ辺り百千鳥 絹子(先生佳作ほか5票) 〇敦盛が撃たれし浜や百千鳥 すえ子(先生ほか5票) ◎名の知らぬ鳥来て春をこぼしけり 貞子(先生佳作ほか4票) 〇履きつぶしし靴のいくつや卒業す 千賀子(先生ほか4票) 〇鯖街道雪解雫を聞く日和 青邑(5票)先生の句で一番多く票を集めたのは次の句。 〇啓蟄や水車がこぼす水の嵩 戸栗末広先生(5票)今日の写真は、マンションの庭に咲いたヒメコブシの花。

2017.03.19

コメント(0)

-

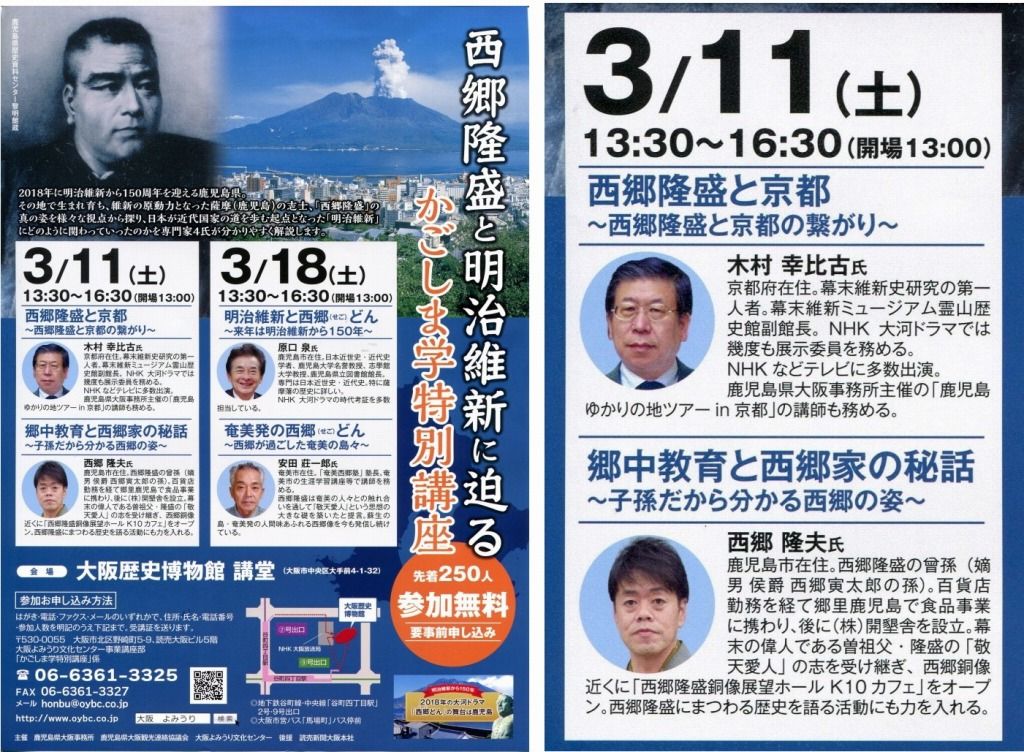

鹿児島学特別講座を聴く

今日は、午前中はテレビを見たり、俳句を考えたりしながら過ごし、午後は、先週に引き続き、大阪歴史博物館で開催された「鹿児島学特別講座」を聴きにいった。2回シリーズの2回目の今日は、次の2つの講演があった。1.明治維新と西郷どん~来年は明治維新から150年~ 講師:原口 泉氏(鹿児島大学名誉教授、志学館大学教授、鹿児島県立図書館長)2.奄美発の西郷どん~西郷が過した奄美の島々~ 講師:安田荘一郎氏(奄美西郷塾長)画像は、案内パンフレット。

2017.03.18

コメント(0)

-

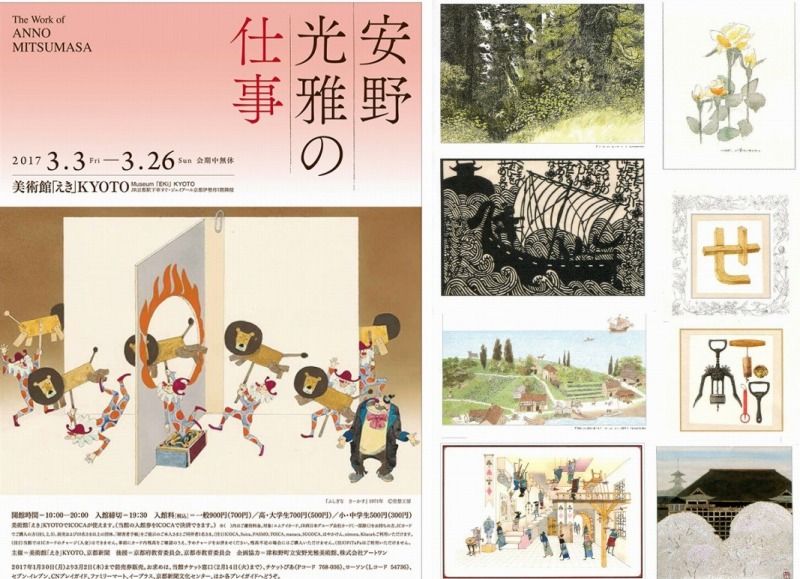

「安野光雅の仕事」展を見に行く

今日は、朝から家を出て、先ずヨドバシカメラでプリンターのインクを買い、その後、京都伊勢丹の美術館「えきKYOTO」へ「安野光雅の仕事」という展覧会を見に行った。安野光雅(1926-)の絵が好きで、安野の展覧会はこれまでにも何度も見ているが、今回は、安野の芸術のレパートリーのさまざまな形を示すものが見られるということで行ってみた。下記の絵本の原画約90点が展示されていた。1.ふしぎな絵(1971) 文字のない絵本2.さかさま(1981)3.ふしぎなさーかす(1981)4.もりの絵本 かくされた動物たち(1981)5.野の花と小人たち(1976)6.みちのべの花(1994)7.皇后美智子様のうた(2014)8.ABCの本(1974)9.あいうえおの本(1976)10.昔話きりがみももたろう(1997)11.旅の絵本(1977-2013) 全8集これ以外にも、平家物語、三国志などまだまだ300件くらいの著作があるが、そのすべてが紹介されたものではなかった。本当にすごい人がいるものだと思う。画像は、パンフレットより。左:ふしぎなさーかす、右:左上から、もりのえほん、昔話きりがみももたろう、旅の絵本5スペイン編、さかさま、右上から、皇后美智子様のうた、あいうえおの本、清水寺(JR豪華列車瑞風の車内に展示)。プリンターのインクは、3月1日に新しいプリンターを買って以来、インクの減り方がはげしいので、まだ半月ながら早くもスペアを必要とするようになったため。少し徳用だということで、増量タイプを購入した。どのくらい特なのかは分からない。プリンター購入以来プリントした枚数は、白黒80枚程度、カラー数枚だと思うが、黒インクが45%に減り、他のカラーインクも70~80%に減っている。カラーはほとんど使わないのにどんどん減っている。これは、一度プリントするごとにノズルクリーニングをしているためだと思う。

2017.03.17

コメント(0)

-

買い物に行ったり、俳句を作ったり。

今日は、買い物と外食に出掛けた以外は家にいて、俳句を作ったり、俳句の本を読んだり、テレビを見たりしながら過した。今日の画像は、一昨日、難波パークスで撮ったもの。

2017.03.16

コメント(0)

-

「池坊展ー花の力」を見る

今日は、午前中は、一昨日の句会のまとめを行い、午後は、高島屋で開催されている「池坊展ー花の力」を見に行った。「池坊展ー花の力」は、今年6月に封切予定の映画「花戦さ」の製作を記念して開催されたもの。ふつうの生花展なら見に行くこともないのだが、池坊は京都の六角堂と関係があり、何年か前に六角堂を訪れたときに始めてそのことを知った。池坊の池は六角堂境内にある池のことで、生花のルールは仏前に供える立花だったそうだ。時の僧、池坊專慶が創始者とされている。この展覧会では、生花の歴史が分かるのかと期待して見に行ったのだが、主体は映画の宣伝で、あとは各師範や弟子たちの生花作品150数点であった。なお映画は室町時代末から戦国時代の京・大坂が舞台になっているようだ。写真は、展示会の様子。この展示会は撮影自由だった。上右:先代専永の花(三浦大生)、中左:六角堂を飾った花(野田学)、中右:利休の草庵の花(竹内稔晴)、下左:吉右衛門の店に飾られた砂の物(西田永)、下中:岐阜城の大砂物(東勝行)、下右:父と私の山茱臾(池坊専永)

2017.03.15

コメント(0)

-

新いちょう大学校の特別講座

今日は、午前中に妻が退院した。自宅で体調の回復を待ち、来週からまた第4の薬の服用テストをするのだそうだ。私は、午後から新いちょう大学校の特別講座「伝統芸能歌舞伎」を聴きに行った。そのあと夜は、高大時代の仲間との飲み会に参加した。特別講座の講師は青木繁先生で、内容は、大阪歌舞伎の歴史とそのよさについてであった。江戸時代から明治にかけて娯楽の中心であった歌舞伎がだんだんと衰退していった経緯では、船場の旦那衆の職住分離の影響が大きいとか。もう一つは、戦災によって道頓堀沿いの歌舞伎の座が全焼したことも大きいそうだ。西洋文化の移入とともに、日本本来の文化が軽視され多くの人心が離れていったが、これ以上の衰退はなんとか避けなけれならない。文化の保存には、国や自治体がもっと力を入れるべきなのに、橋本行政は文化予算を大幅に削減してしまった。・・・というような話であった。講座のあと、夜の会まで時間があったので、なんばパークスの花壇を散策した。ここはいつ来ても沢山の花が咲いている。夜の飲み会の会場は、なんばの「なにわ一番」でちゃんこ鍋であった。久しぶりに顔を合わせ、楽しいときを過した。

2017.03.14

コメント(0)

-

今日は句会

今日は句会の日だったが、午前中は、妻の病気のことで先生からの話を聴くため、病院へ行き、午後はその足で句会場へ向かった。また、帰りにも病院に立ち寄った。薬A、B、Cともにアレルギー反応を示すことが分かったので、次は薬Dを試そうということになった。足のむくみは少し引いたが、白血球の値はまだ正常に戻っていないので、薬Dの服用は来週からになる予定だそうだ。Dは、AやBほど病気への効き目はよくないそうだが、安全のためには効き目を犠牲にしなければならないとのこと。句会の結果は、あまりよくなかった。6句出句のうち先生から3句が選ばれたものの、残り3句は誰からも選ばれなかった。今日、先生に選ばれたのは次の句。 〇鳥雲に入りそのあとのこと案ず こっぱん(先生ほか1票) 〇昼間から並んで待ちしお松明 こっぱん(先生ほか1票) 〇土佐水木否が応でも目に入りぬ こっぱん(先生)今日、先生の特選に選ばれたのは次の句。 ◎鉛筆を握りうたたね春炬燵 洋子(先生特選ほか3票) ◎亡き人の現れさうな朧の夜 愛子(先生特選ほか2票) ◎春炬燵仕舞ふ役割逃げ通す 光佑(先生特選)今日、最高得票を得たのは次の句。 〇心地よき我の定位置春炬燵 哲子(6票)先生の句で今日一番人気だったのは次の句。 ◎どこまでが長寿と言はん蜆汁 塩川雄三先生(6票)今日の画像は、昨日の夕方、妻が入院している病院の廊下から見た大阪城と、帰りに天満橋から見た春の満月。妻は明日一旦退院するとのことだ。

2017.03.13

コメント(0)

-

関ぱの例会に参加

今日は、午前中は、午後の関ぱ例会に資料を印刷したり、明日の句会に資料を印刷したり、俳句を考えたり、テレビで日曜美術館を見たりしながら過ごし、午後は関ぱの例会に出たあと、病院に妻を見舞った。関ぱ例会では、会誌104号が配付され、各自掲載記事に関するコメントを述べたあと、発表に移った。なお、今日は、高校3年生の新人が見学に来ていた。不可能物体に興味が深く、自作の不可能物体を披露してくれた。写真は、回覧されたパズル。写真は、回覧されたパズル関係図書。入院中の妻の容態は比較的よさそうだったが、今後のことは明日の主治医からの話による。病院の廊下から大阪城が見え、夕陽に染まってきれいだった。また、帰りに通った天満橋からは、春の満月を見ることができた。

2017.03.12

コメント(0)

-

鹿児島特別講座を聴く

今日は、午前中は、ナンプレを解いたり、明日のパズル会の準備をしたりしながら過ごし、午後は、大阪歴史博物館で開催された「西郷隆盛と明治維新に迫る~かごしま学特別講座」を聴きに行った。ナンプレは、2つの問題がどうしても解けず(場合分けすれば解けるのだが)パズル会のメンバーに解いてもらおうと資料を準備した。「かごしま学特別講座」は、主催が鹿児島県大阪事務所、大阪と鹿児島は古来いろいろと密接な結びつきがあったことと来年の大河ドラマが「西郷どん」に決まったことから開催されたもの。今日と来週の2回にわたって開かれる。今日は、2つの講演があった。1.西郷隆盛と京都~西郷隆盛と京都の繋がり 木村幸比古氏 霊山歴史博物館副館長2.郷中教育と西郷家の秘話~子孫だから分かる西郷の姿 西郷隆夫氏 隆盛の曾孫 西郷隆盛公奉賛会理事画像はパンフレットより。

2017.03.11

コメント(0)

-

午前はK病院、午後はO病院へ

今日は、午前中は自分の定期診察でK病院眼科へ行き、午後は、妻の入院しているO病院へ見舞いに行った。眼科ではいろいろ検査してもらったが、白内障があるもののすぐに手術をするほどのものではないということで、次回は来年の3月の診察となった。先ずは安心。妻は、8日に服薬した薬Cの影響でむくみがさらにひどくなり、血液中の白血球の濃度も下がった。しかし、一応下げ止まった様子なので、薬Sの投与はしないでよいらしい。ただ、もともとの病気に利く薬がないので、今後の治療をどうしたらいいのか、なかなか方針が立たないらしい。13日の月曜日に先生方との相談をすることになった。画像は、マンションの窓から見た大川と水陸両用バス「ダックツアー』

2017.03.10

コメント(0)

-

パソコン同好会に参加

今日は、午前中は録画したテレビ番組を見たり、俳句を作ったりしながら過ごし、午後は、パソコン同好会に例会に参加した。昼ごろ、入院中の妻から電話があり、やはり薬の影響で白血球の数が下がったとのこと。これ以上薬は飲めないので残念ながら、当病院では処方がないと言われたとか。今後の対策について、明日担当医師と話をする予定。パソコン同好会では、前半は今年度の活動のまとめの報告、後半は来年度の活動の方針の提案があった。写真は、例会の様子。

2017.03.09

コメント(0)

-

妻入院、春麗句会

今日午前中に妻は予定通り入院し、早速薬Cの服用テストが始まった。午後は、春麗句会に参加し、帰宅後はテレビ番組のダビングをした。薬服用の結果、午前中は異常はなかったが、夕方になりすこし足にむくみが出始めたとのこと。詳しいことは明日の血液検査をまたねばならないが、いい兆候ではない。なんとか血液に異常がないことを祈るばかりである。句会の結果は、5句のうち3句が先生から選ばれうち2句が特選、残り2句は仲間からは選ばれた。先生の特選に選ばれたのは次の句。 ◎韮を買ひあと牛レバともやし足す こっぱん ◎百千鳥鶴見緑地に燥ぎをり こっぱん今日の画像は、先日、大阪城公園で見かけたツグミ。今年は、あちこちでツグミをよく見る。

2017.03.08

コメント(0)

-

施設見学会に参加

今日は、会社OB会が主催する施設見学会に参加し、午前中は垂水下水処理場、午後はグリコピアを見学した。朝8時45分に神戸三ノ宮に集合するというきびしいスケジュールだったが、どちらも興味深く見学することができた。神戸から一旦自宅へ帰宅後、17時半から出かけ、上六のホテルアウィーナで開催された「関俳連常任委員会」に参加した。三ノ宮から観光バスに乗り、垂水に着いたのは9時30分。始めにホールで北さんらから概略の説明を受けた。ここは、神戸市に下水を一日22トン処理している。下水処理施設は地下にあり、地上は公園ほか有効に利用されている。汚泥からはメタンガスを回収してガスエンジンによる発電も行っている。説明を受けたあと、先ず、地下の生物反応漕、最終沈澱池を見学、地上に出て、汚泥消化タンク、消化ガス精製設備、中圧ガスタンク、ガス発電設備などを見学した。写真は、処理場見学の様子。見学のあと、11時にバスに乗り込み、明石のかごの屋で昼食を取った。12時20分に再びバスに乗り、西神にあるグリコピアには13時に着いた。映像ホールでチョコレートができるまでの映像を見たあと、グリコの歴史を示した展示物を見学、なかでも昭和初期のグリコの自動販売機がユニークであった。続いて、グリコ製品が作られ、包装されていく現場を見学したが、ロボットも活躍し、非常にスピーディに工程が進んでいることがよくわかった。しかしここは写真撮影禁止だった。続いて、いろいろな映像や展示があるブースを見たあと、3D映画「ポッキーの秘密」を見、最後に歴代のグリコのおまけ4700点が一堂に展示されているところで時間を過ごすことになった。そばには、グリコ製品を割安で販売するショップもあり、みんな思い思いに購入していた。私は、おまけ付けグリコとキャラメル型グリコを買った。見学を終え、グリコピアをあとにしたのは、14時30分、三ノ宮には15時すぎに到着した。大阪には、15時40分、自宅には16時10分に帰着した。関俳連の常任委員会では、年間句集の件、夏季吟行大会の件、俳句大会の件などが審議され、19時30分散会となった。

2017.03.07

コメント(0)

-

ナンプレ、テレビで一日過ごす

今日は、一時散髪に出ただけで、あとは家にいてテレビ(録画したもの)を見たり、ナンプレを解いたりして過ごした。ナンプレは、先日まで解けなかった問題も解け、「名人編」の23番まですべて解けた。ただ、98~100番の問題はまだ解けないので、中間の51番をやってみるとこれは解けた。時間は1時間ほどかかったが、どこまで解けるか、もう少しがんぱってみたい。今日の写真は、マンションの庭で咲き始めたユキヤナギ。

2017.03.06

コメント(0)

-

「築港」定例句会に参加、エナガに出会う

今日は、朝から、「築港」の定例句会に参加した。句会の参加者が20人だった。句会のあと行われた「築港」の運営10人会議にも参加した。帰宅後は、テレビを見たり、ナンプレを解いたりして過ごした。句会の結果は、あまりよくなく、出句5句のうち先生から1句選ばれ、残り4句のうち仲間から2句選ばれたものの、2句が誰からも選ばれなかった。運営会議では、会の財政難をどう切り開くかが問題となったが、決定的な解決策は見い出せなかった。この会議は、今後毎月定例会議のあとに行われることになった。今日の画像は、句会場へ行くときに通る大阪城公園の枯木に止まっていたエナガ。逆光気味でよく見えず、始めはメジロかシジュウカラかと思っていたが、写真を見るとどうやらエナガらしい。エナガを見るのは久しぶりだ。虫か何かを咥えている様子。

2017.03.05

コメント(0)

-

鶴見緑地鳥さがしに参加

今日は、午前中は、鶴見緑地で行われた「鶴見緑地鳥さがし」のイベントに参加した。午後は、写真を整理したり、テレビを見たり、俳句を作ったりして過ごした。「鳥探し」は、10時に自然文化園に集合。大池のまわりを回って水鳥を中心に12時までの2時間、鳥を探したり観察したりするもの。今日の参加者は37名だった。32種の鳥を見たが、今日の圧巻は、ハチジョウツグミだった。滅多に見られない鳥で、図鑑にも載っていないものが多いが、今、珍しく鶴見緑地に来ているのだ。それも1羽だけ。場所は、咲くやこの花館の西側の広場。楠に泊っているか、地面に下りているかどちかだ。人が10メートルくらいに近づいても逃げないので、じっくり観察できた。普通のツグミと同じくらいの大きさだが、模様が違う。下記はその写真。その他、次の31種の鳥を見た。ヒドリガモ、マガモ、カルガモ、オナナガモ、コガモ、キンクロハジロ、カイツブリ、キジバト、ドバト、カワウ、アオサギ、コサギ、オオバン、カモメ、オオタカ、カワセミ、チョウゲンボウ、モズ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、シジュウカラ、ヒヨドリ、ウグイス、メジロ、ムクドリ、シロハラ、ツグミ、ジョウビタキ、スズメ、ハクセキレイ、カワラヒワ。その一部を写真で示す。左上から、オオバン、カモメ、アオサギ、シロハラ、ツグミ、ヒヨドリ、ジョウビタキ、モズ、カラス3羽とオオタカ。

2017.03.04

コメント(0)

-

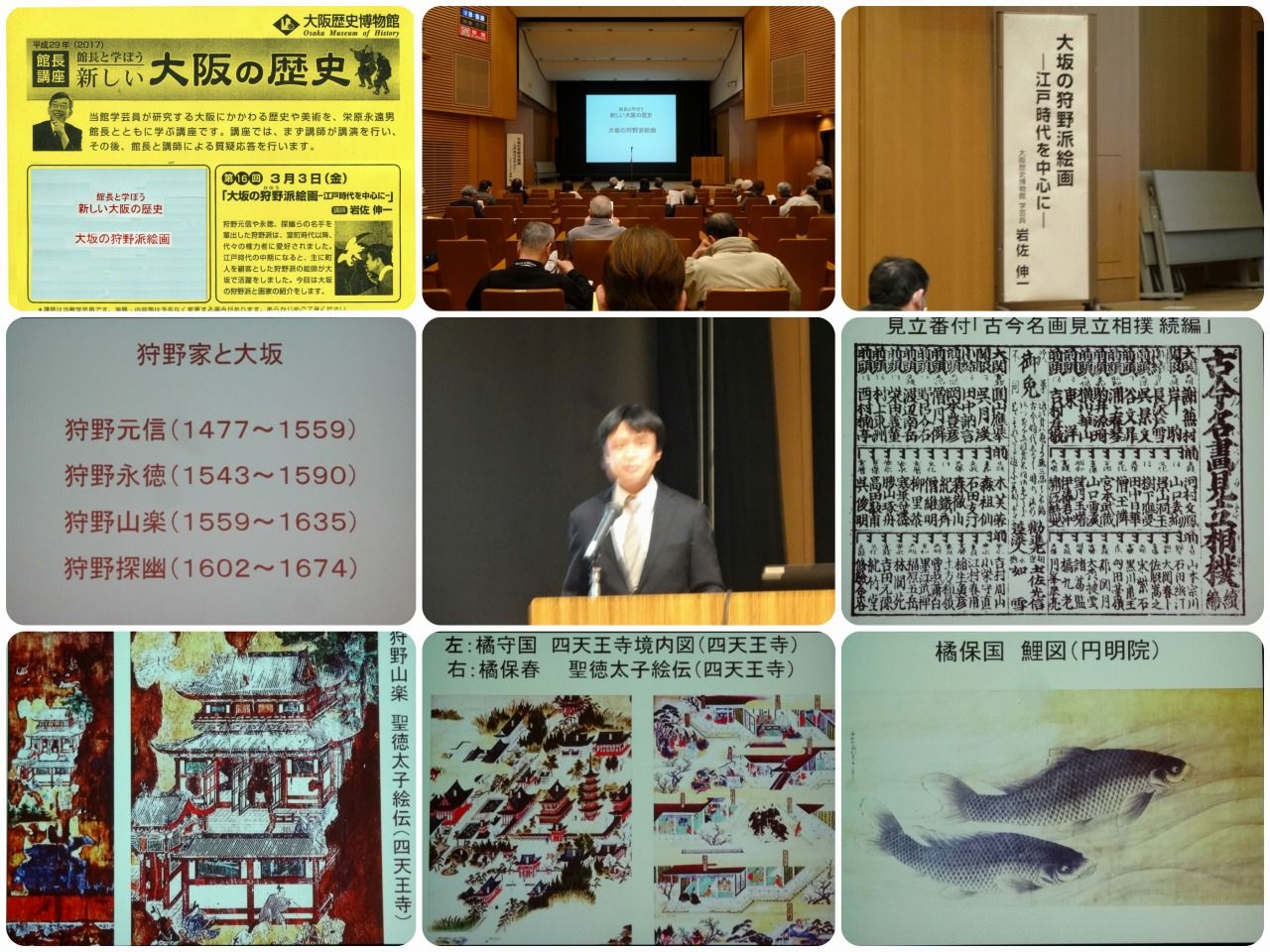

講演会「大坂の狩野派絵画」を聴く

今日は、午前中は、ナンプレを解いたり、テレビを見た視して過ごし、午後から出掛け、大阪歴史博物館で開催された歴史講演会「大坂の狩野派絵画」を聴きに行った。講師は学芸員の岩佐伸一氏であった。室町幕府の御用絵師を務めた狩野派は、狩野正信から元信、永楽、探幽と信長、秀吉、家康と時の最高権力者の庇護の元で活躍し、江戸時代には多くの武士のお抱え絵師になった。狩野派主流の活躍の場は、江戸時代には江戸に移るが、京・大坂では狩野山楽が活躍していた。大坂の狩野派絵師には山楽から派生した鶴沢探山の弟子橘守国や、大岡春卜、狩野栄春斎、橘保国、吉村周山、森狙山、木村兼霞堂などがいる。狩野派は、18世紀末ころをピークとして、他の流派(南画派、土佐派、円山派、四条派、浮世絵派など)の出現とともに衰退して行った。江戸時代後期に発行された「古今名画見立相撲」という番付表66人の上位には狩野派の絵師がおらず、下段の24人の中に10人ほどいる程度である。画像は、講演会の模様。下の絵は、大坂の狩野派絵師の作品。講師は説明しなかったが、この番付表に東の大関は蕪村、西の大関は応挙、番付には、永沢芦雪、宮本武蔵、伊藤若冲、森狙山、曽我蕭白らの名前も見える。

2017.03.03

コメント(0)

-

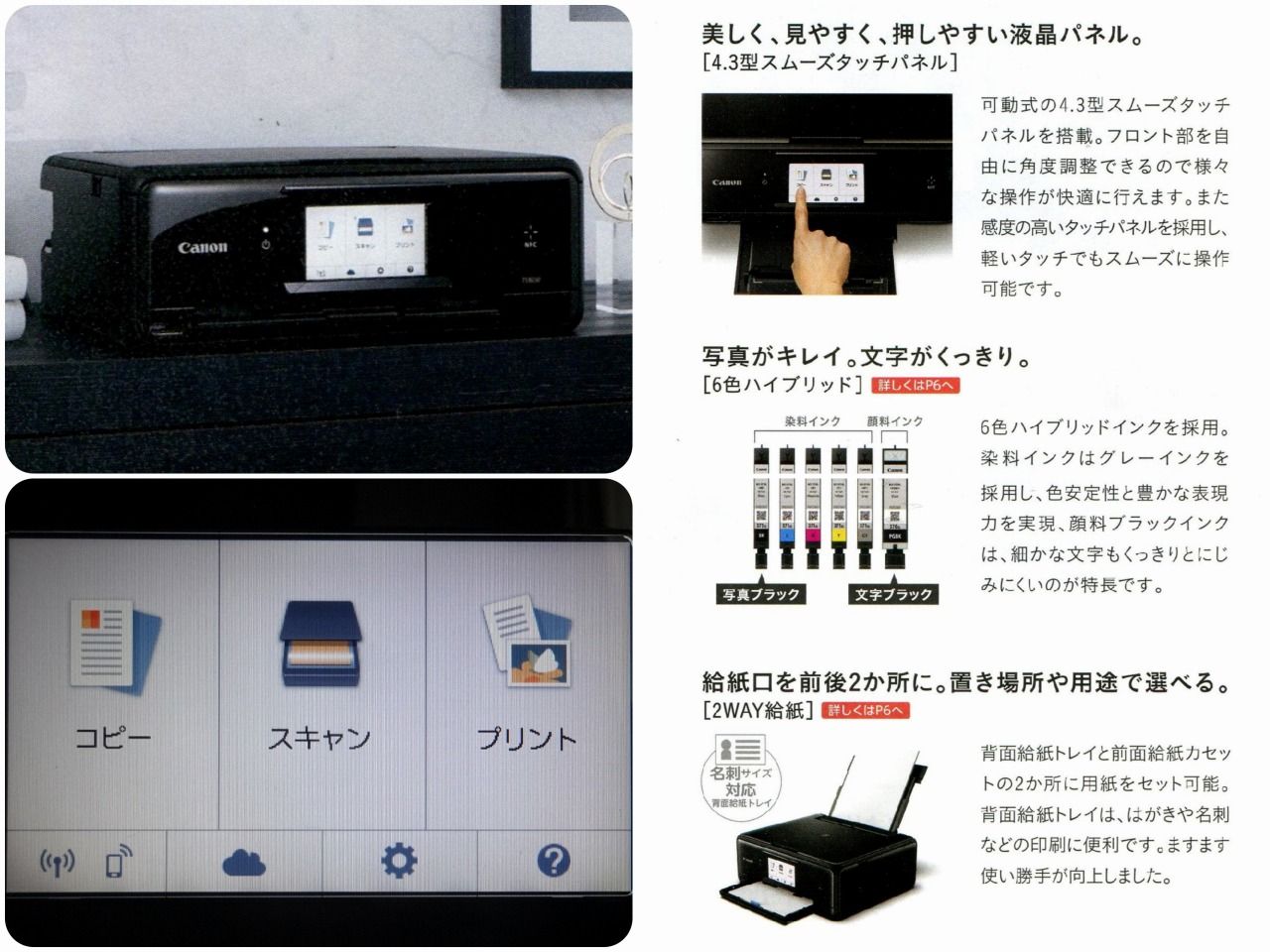

新プリンター自習、ナンプレ、句会まとめなど

今日は、一日中家にいて、昨日購入した新プリンターの使用法の自習をしたり、ナンプレを解いたり、句会のまとめをしたりして過ごした。スキャナーは、文書の場合はPDFで保存され、写真はJPGで保存されるようになっているらしい。しかし、手動で設定は変えられるので、文書でもJPGで保存することもできることが分かった。但し、スキャン後、設定は元のデフォルトに戻るので一回ずつ設定を変えてやる必要がある。初期なので、いろいろとテストプリントを強制されたこともあり、まだ10枚も印刷していないのに、インクは、いずれも25%消費したようだ。以前の機種に比べ、インクの消費が早いように思われる。ナンプレは、高難度の問題集に取り組んでいるが、これまで16問中3問が解けていない。いずれもマス目40個ほどを残して、次の1数がどうしても決まらないのだ。今日の画像は、マンションの紅梅と花の蜜を吸いに来ているメジロ。メジロはもう少し大きく撮りたいとズームを伸ばした途端飛んで行ってしまった。

2017.03.02

コメント(0)

-

プリンターを買い替える

今日は、午前中は、買い物かたがたヨドバシカメラへプリンターを選びに行き、午後は、わいわいパソコンの例会に出席し、飲み会が終了後、朝決めていたプリンターを買いに行き、持ち帰ってセットアップした。機種は、スキャナー複合機で、後部からも給紙でき、いろいろなサイズの用紙に対応できるものとして、TS8030を選んだ。実際に使ってみると、パソコンからでもプリンターからでも操作できるのと、接続は無線でUBSコードもいらないこと、ソフトを立ち上げなくても、プリント、コピー、スキャンができること、プリントを開始すると自働的に排紙扉が開き、排紙受けが出てくること、写真がきれいなことなどの利便性がわかった。他方、スキャナの方は使い勝手が悪く、マニュアルにも何も書かれていないので、今のところ使える状態にはない。というのは、スキャン画像がPDF保存されるからで、JPGに変換しないと画像の編集ができないのだ。画像は、購入したプリンター。

2017.03.01

コメント(0)

全31件 (31件中 1-31件目)

1

-

-

- みんなのレビュー

- 茅野市の…

- (2025-11-21 16:48:55)

-

-

-

- 気になるニュース&話題(Infoseekニ…

- 元AKB26歳人妻女優 ブラひも口にく…

- (2025-11-21 22:00:05)

-

-

-

- ひとり言・・?

- PC入力時の手首・肘用ゲルクッション

- (2025-11-19 22:39:26)

-