2012年04月の記事

全13件 (13件中 1-13件目)

1

-

『ディズニーが教えるお客さまを感動させる最高の方法』1~どんな業種にもマジックが必要

今年の職員研修旅行でディズニーランドに行こうとしています。別に僕が誘導したわけではありませんけど、ちょっとはしたかもしれません。(^^;)ディズニーは単なる遊園地ではなく、「プロの仕事をするところ」だと思っています。お客さんとして楽しむだけでもすごくいいところですが、経営側・仕事をする側として勉強するにもここほどいいところはなかなかありません。そういうわけで、そういう本のご紹介です。今日から何回かに分けて、読書メモを書いていきます。ディズニー関連本はたくさんありますが、この本は経営する会社「ディズニー・インスティチュート」が書いたもの。その分、経営側の理念や想いが具体的に記載されています。 『ディズニーが教えるお客様を感動させる最高の方法』(ディズニー・インスティチュート、日本経済新聞出版社、2005、1400円)===============================『ディズニーが教えるお客様を感動させる最高の方法』1(「はじめに」と「目次」より。)・マジックはあなたから始まる。・つねに将来に向けて目標を設定しつづける。・永続的な成功には、 ○従業員のモチベーションを高めること ○改革を日ごとに積み重ねる必要があること・教育はディズニーの特徴のひとつ・知識の発見は 大いなるエンターテインメント・ディズニー・ワールド・リゾートは、 最高のビジネスを実践するためのベンチマーク(基準) ・どんな業種にもマジックが必要・ゲストを知ることがマジックの始まり・良い第一印象が重要・心に訴える研修でキャストの自覚を育てる・クオリティ・サービスの統合で シナジーを生む・ハイタッチ、ハイショー、ハイテク・最後のツール――ストーリーボード===============================カタカナ語でなんのこっちゃ分からない言葉もありますが本文を読み進めていけばわかるでしょう。(^^)なんだかよくわからないが、とりあえず凄そうだということは感じていただけたかと思います。(笑)次回より本文の中身に入っていきます。第1章は「サービスこそディズニーのすべて」です。↓よろしければ応援のクリックをお願いします。 ブログ王ランキング ▼にかとまの読書メモリスト ▼にかとま日記全件リスト

2012.04.30

コメント(0)

-

中村文昭『「話し方」ひとつで、人生はでっかく変わる!』3 ~キーワードを中心に、カッコ悪いところもさらけ出す。

『 「話し方」ひとつで、人生はでっかく変わる! 』(中村文昭、サンマーク出版、2011、1300円)この本の読書メモの続きです。今回が最終回。第3章「『自己プロデュース力』で、でっかく生きろ!」を参照します。=================================『 「話し方」ひとつで、人生はでっかく変わる! 』3(p139~:第3章「『自己プロデュース力』で、でっかく生きろ!」より。 ・以降の太字部分は、本の内容。 顔マークのあとの緑文字は僕の個人的コメントです。)・「キーワード」を中心に、 僕がこれまでたどってきたストーリーを話す。 (例)「頼まれごとは試されごと」というキーワードを繰り返す。・やっていることがバラバラに並ぶと、 「何をやっているのかわからない人」となる。 キーワードがあると まとまる。・「これが自分のキーワードだ」というものが見つかったら、 何度も何度も、折に触れて繰り返し使うといい。・自己紹介は、自分のキーワードを、できればストーリーのように 繰り返し話す。 このとき気をつけたいのは、「すてきなストーリー」にしないこと。 「カッコ悪いところ」をネタにする。・「光らせている人が、光っている人」(中山靖雄) 自分ばかり磨いていても仕方がない。 まず人を光らせるようにする。 そうしてこそ自分が光り、結果として人間力も増す。・カッとならない秘訣。 どんなときも「最高と最悪」を想定すること。 最高であればそれでよし、 最悪であれば「もう絶対に、話のネタにしたろう」と思えば、 たいして腹も立たない。・でっかく生きるには、 小さいパワーを無数にたくさん、たくさん集めるのが、 いちばんの方法。 集めるには、ご縁をつくること。 ご縁をつくるには、話を聞き、話をする、人間力をつけること。=================================「キーワード」の話、「話し方」の本ではよく出てきます。僕も結構いろんなことをやってきたのですが、それだけ話すといかにもバラバラになってしまうので自分を貫く「キーワード」は何かな?と考えたことがあります。出た答えは、「好奇心」。好奇心に従っていろんなことに手を出してきた気がします。初めてのことにチャレンジするのが、好きなんですよね。もちろんそれで失敗することもあって、たとえば新しい道を通ってみたくて道に迷うなんてしょっちゅうです。そういう話をすると、ああ、なるほど、話に広がりができて、中心もはっきりするし、聞きやすい話になるのですね。僕の場合、「書く」のはよくするんですが「話す」のはあんまりしないので、そういう風に構成を考えてから、魅力ある話ができるようにしたいと思います。 さて、文昭さんの話がそのまま聴けるCDもおすすめです。「中村文昭のみるみる元気がわいてくる!」4巻まで出ています。元気が出ること、うけあいです。 オーディオ・ライブラリーCD 中村文昭のみるみる元気がわいてくる! 13500円。 オーディオ・ライブラリーCD 中村文昭のみるみる元気がわいてくる! 2 3500円。↓よろしければ応援のクリックをお願いします。 ブログ王ランキング ▼にかとまの読書メモリスト ▼にかとま日記全件リスト

2012.04.29

コメント(0)

-

中村文昭『「話し方」ひとつで、人生はでっかく変わる!』2~「相手の想像力との綱引き」

『 「話し方」ひとつで、人生はでっかく変わる! 』(中村文昭、サンマーク出版、2011、1300円)この本の読書メモの続きです。この本自体が、中村文昭さんの話し方そのまんまで書かれているので、読んでいてグイグイ惹きこまれます。その「話し方」の最も核心的な部分について書かれた第2章を参照します。=================================『 「話し方」ひとつで、人生はでっかく変わる! 』2(p69~:第2章「聞く人に匂いまで感じさせる『話し方』のコツ」より。 ・以降の太字部分は、本の内容。 顔マークのあとの緑文字は僕の個人的コメントです。)・(泣ける話、感動的な話からいきなり話し始めるのではなく、) 笑いから入って 相手をリラックス状態にし、 次に共感で気を許してもらい、 その次に 泣ける話、感動できる話をする。 ・相手がリアルに想像できて、 自分のことのように共感できる話をするには、 3つのことを意識する。 (1)ちょっと古くさい話をする (2)日常的な事柄をちりばめる (3)どうでもいいような細かいことを、絵を描くように言う・心に届けるメッセージは、 「どうでもいい枝葉」が大切。これ、具体例がないとわかりにくいかもしれませんが、 具体例を引用していると長くなるので、割愛します。(^^;) ただ、本を読んでいても惹きこまれる「話」の中身で、 「なるほど~、こういう話し方なら聞いてしまうよなあ」 と思わせられるものでした。 女子高生に対して、 「彼氏との初めてのデートで、手作り弁当を作っていく」という話。 これを、セリフや気持ちを交えて、臨場感たっぷりに話します。 そりゃあ、聞かずにはおれないってもんですわ。(^0^) ◆非日常の話を、日常を交えて伝える ・僕の師匠のお父さんは、 どうしても教師になりたかったがお金がなかった。 そのため、 わざと機械に手を突っ込んで指を失い、 その障害者保証金で進学して教師になった。 この話だけでは ドラマのような非日常に思え、 インパクトがあっても 共感はできない。 そこで僕は、「靴下の話」をする。 「片手で靴下をはくって、えらい大変ですやん。 洗ったばかりでぺたっとなってるやつを、 片手で広げて、つま先を突っ込むけど、 引っ張り上げるのもなかなかうまいこといかへん。 何度も失敗して、しまいには足がつりそうになる。 1日ならいいけど、毎朝です」 ↓ 聞いている人は、自分が不自由な手で靴下をはく シミュレーションをする。 「指をなくす」という 多くの人にとって遠い非日常を、 「靴下」という日常を通して、我がこととして共感してもらえる。 ◆会話形式で「人の教え」を伝える ・「人の教えを伝える」という姿勢を貫く。 ・我を前面に押し出すと、嫌味になる。 話す側が上から目線で 「私が見つけたことを、教えてあげましょう」 という姿勢だと、素直に聞いてもらえない。 ↓ 僕は、どんなことでも「人の教え」として伝えるようにしている。 「僕の師匠が、こんなすごいことを教えてくれました」 「最近、出会った方に、こんないい話を聞きました」 「僕は何もできませんでした。 でも、師匠に聞いたこういう教えを素直に実行したら、うまくいきました」 → 会場の皆さんは 弟子という、僕と同じ立ち位置になってくれる。 ・師匠との2人のやり取りを 1人2役の掛け合いのように、 会話形式で伝えていく。 師匠のセリフを言うときには 肩をいからせ、目を見開き、 まるで熊本の大男が憑依したように怒鳴りまくる。 反対に自分のセリフは背中を丸めて、 汗をかきかき関西弁で言う。 →おもしろみやメリハリが出て、 飽きずに聞いてもらえる。・できるだけ遠回りして、ふくらませて話す。 遠回りだから、映像が浮かぶ。・全体の風景、雰囲気まで映像としてとらえようとすれば、 話は無限に広がる。・どうでもいいことを、きめ細かく言う。 あえて肝心のことを言わずに 自由にイメージしてもらう。 表現力というのは、相手の想像力との綱引きみたいなもので、 これが話をするうえでの楽しみでもある。「細かく言えばいい」といっても、 何でも細かく言えばいいってもんじゃないんですね。 要は、メリハリなのかな。 例えば「人物描写」がきめ細かく言えれば、 「その人の作る料理がね、」という一言だけで 聞き手は自然とイメージしてしまう。 そういう持っていき方がうまい人が 「話のうまい人」というのか、と思いました。 そういう点で、中村文昭さんは本当に「話し上手」です。 講演CDも持っていますが、 イメージがばあっと浮かぶように話をされるので、 聞いていて本当に面白いですし、惹きこまれるのです。・人は泣くときには、自分を通して泣く。 仮に会場の全員が泣いたとしても、 聞く人の頭に浮かぶシーンは1人1人違う。・自分の話で泣かそう、泣かそうとしてはいけない。 自分の話は、相手の記憶の中に埋まっている「泣けるツボ」を思い出す きっかけに過ぎない。(p138まで)=================================いや~、勉強になりました。この本に書いてあるほんのちょっとでも、自分の「話し方」に生かせれば、確かに めっちゃおもろい話になりそうです。 次回は、第3章「『自己プロデュース力』で、でっかく生きろ!」を参照します。それでは、また。(^0^) ↓よろしければ応援のクリックをお願いします。 ブログ王ランキング ▼にかとまの読書メモリスト ▼にかとま日記全件リスト

2012.04.28

コメント(0)

-

『「話し方」ひとつで、人生はでっかく変わる!』1~まずは「聞く力」(^^)

6月に兵庫県立教育研修所で20分間、防災教育の話をすることになりました。本当なら一参加者として参加するはずの研修会だったので唖然。「本当に僕でいいの?」という感じです。ただ、せっかく機会をいただいたので事前準備をしっかりして、がんばろうと思います。ちょうど「話し方」のとってもいい本を読んだばかりだったので、忘れないように、読書メモをしっかり残しておきます。本当に、いい本ですよ♪『 「話し方」ひとつで、人生はでっかく変わる! 』(中村文昭、サンマーク出版、2011、1300円)=================================『 「話し方」ひとつで、人生はでっかく変わる! 』(最初~p68:第1章「話す前に、まずは「聞く力」を身につける」より。 ・ 以降の太字部分は、本の内容。 顔マークのあとの緑文字は僕の個人的コメントです。)・ステージに立っているとき、 僕の心は会場のいちばん後ろにある。 どんなときも 相手の顔を見下ろすのではなく、 背中を見ていたい。この本の冒頭、「はじめに」に書いてある言葉ですが、 すっごく、いい言葉だと思いました。 授業でもそうですが、 前に立つ人より「みんな」のほうが主役なのですから、 「みんな」の方に意識をもっていく人でありたい、と思います。 前に立つとすぐにそういうことを忘れちゃうんですけど。(>。<)〇「聞き上手」が 「話し上手」の生みの親 ・オカンは、話を促し、じっくり耳を傾けてくれた。 自分の話を、楽しみにしてくれている人がいる。 一心不乱に、夢中になって聞いてくれる人がいる。 幼い僕にとって、大いにはげみになった。・人を笑わせるのではなく、 自分が笑われることでも 笑いはつくり出せる。 その代表がピエロ。 黙ったままおかしなことをやり、みんなにからかわれて、笑いを生み出す。 「僕は人を笑わせようとしたらあかん。 人に笑われるんや」・お客さまの話を黙ってうんうんと聞いていて、 「ここがツボだ!」と思ったときに、 すかさずボケていじられる。・本当の聞き上手とは、 話す相手を光らせる人でなければいけない。・「しもやん」(下川浩二)さんの言葉: 「す・な・お の法則」 =「すごいですね」「なるほど」「おもしろいですね」・話しはじめは、簡単に答えられる質問をする。 「イエス」か「ノー」のどちらかで答えられる質問を3つくらいしてみる。 (例)「今日は電車、混んでいましたか?」など(p68まで)=================================「話す力」の前に、まず「聞く力」というのは、非常にうなづけます。まずは相手を受け入れる、ということがないと、相手にも受け入れてもらえません。「話す力」というと一方的な力のようですが、どれだけ相手を受け入れられるかという、包容力を試されているのです。決して一方的なものではない、ということを頭にたたきこんでおかないといけませんね。 次回は、第2章「聞く人に匂いまで感じさせる『話し方』のコツ」を参照します。それでは、また次回。(^0^) ↓よろしければ応援のクリックをお願いします。 ブログ王ランキング ▼にかとまの読書メモリスト ▼にかとま日記全件リスト

2012.04.27

コメント(0)

-

『超小学生』~同年代の憧れを喚起する小学生のプロたち

『超(スーパー)小学生』(太田あや、小学館、2012、1200円)小学生ですでにプロとして活動している子どもや、おとなでも難しい資格・賞を取った子どもを特集している本。小学生が同年代の「あこがれ」として読むにはかなりいい本だと思います。(連載は『小学4年生』でしたが、記述は大人向けです。)以下、内容を少し抜粋して紹介。============================『超(スーパー)小学生』 ( ・ 以降の太字部分は、本の内容。 顔マークのあとの緑文字は僕の個人的コメントです。)<囲碁のプロ棋士 藤沢 里菜> (取材時・小学6年生)・ 史上最年少のプロ棋士になる、 という目標を確認し合った母娘は、 1つの約束をした。 「プロになるまでは、 テレビと漫画は禁止!」 その日、母は、家にあったテレビを捨てた。 ・道場の先生も朝5時起きで問題を作るなど、 命がけ。<落語家 田中 啓二朗> (取材時・小学2年生)・おじいちゃんが見に来た時が、いい落語をする。 舞台の上からでも 車いすのおじいちゃんはすぐに分かって、 顔を見ると安心する。 「おじいちゃんを笑顔にしたい」 兄弟2人で始め、2人で切磋琢磨した落語の原点はここにある。<ジャズピアニスト 奥田 弦> (取材時・小学4年生)・自宅の和室には、母が企画した駄菓子屋がある。 弦くんと妹はメジーロ(家庭内通貨)で買い物をする。この「メジーロ」、お札の写真が白黒で掲載されているのですが、 本当に細かいところまでよくできています! 家庭内駄菓子屋も本物並みの品ぞろえ。 家の中に駄菓子屋を作るのと、 子どもがプロの音楽家になるのとは 一見関係なさそうです。 でも、そこまでリアルにこだわることができる母だからこそ、 子どもたちの才能をどんどん伸ばしていけたのかもしれない、 と思います。<マジシャン 吉原 昴人(あきと)> (取材時・小学4年生)・YouTubeで注目を集める。・父はレベルを上げていく昴人くんの動画を投稿。 「マジシャンにとって知名度は大切。 場数を踏んで、技もエンターテインメント性も磨かれていく。 こちらからしかけていくつもりで 100件以上投稿しました」 <おわりに>より ・多くの親は、超小学生が興味を持ったジャンルの経験者。 ・親は子に振り回されているわけではない。 地に足をつけ、子どもたちをよく観察している。 何に興味が行き、何を必要としているのか見極め、 それをタイミング良く与える。 そして、たくさんほめる。 子どもたちのやる気のスイッチを押すのがとても上手だ。・また、親自身が、負けず嫌いでパワフル。 勢いのある子どもたち以上のパワーで 子どもたちに向かう。 そのパワーは、強い意志でもある。 同年代の子と違う我が子を見ても、 周りから何を言われても、決して自分を曲げない。 情報に振り回されることもない。 ぶれない価値観を持っている。 何より子どもを信じる強さがある。・子どもには 好きなことを選ぶ 純粋な力がある。・自分が好きでやろうとしなければ、 そこまで力は伸びなかったはすだ。============================みんながみんな、この本のようにスターにならなくてもいいわけですが、子どもが何か1つに自信を持つためには、この本のような関わり・取り組みの姿勢が、とても参考になる、と思います。『小学4年生』休刊前の最後の連載を飾った、特集記事の書籍化。かなりいい内容だと思いますので、皆さんもご一読を。(^^)↓よろしければ応援のクリックをお願いします。 ブログ王ランキング ▼にかとまの読書メモリスト ▼にかとま日記全件リスト

2012.04.24

コメント(0)

-

堀公俊『ファシリテーション入門』9 ~議論の「構造化」→「合意形成」。そして何より大事なのは?

『ファシリテーション入門』(堀公俊、日経文庫、日本経済新聞社、2004、830円)この本の読書メモを書いています。 今回で9回目。(第1回はこちら。) 第5章「構造化のスキル――かみ合わせ、整理する」以降、最後までの残りの3章分の内容です。3章分をかなり駆け足で、部分的に抜粋して終わらせます。(^^)全然関係ないですが、明日は、遠足です。晴れますように!=============================『ファシリテーション入門』9(p123~最後まで。 ・以降の太字部分は、本の内容。 顔マークのあとの緑文字は僕の個人的コメントです。)<第5章「構造化のスキル--かみ合わせ、整理する」 第6章「合意形成のスキル--まとめて、分かち合う」より>・問題解決の基本は、小さな問題に「分ける」・たとえば、重要度に応じて重みをつける。・たとえば、カードに問題を書き込んで貼り出し、 並べ替えたり矢印を書いたりしながら、 各々の因果関係を調べていく。・議論を描くファシリテーション・グラフィック・議論を描くファシリテーション・グラフィック 〇議論をリアルタイムに視覚情報(図解)に落とし込んでいく 一昨日見せていただいた国語の授業の板書が、 構造的な板書でした。 それもファシリテーション・グラフィックの1つだと思います。 子どもたちの意見を、黒板のどこに書くか瞬時に判断され、 最終的に大きな「絵」になるように板書されていました。 僕はそういう板書ができないので、 素直に「すごい!」と驚きました。 ・随時メンバーの確認を得ながら、議論をまとめる ・議論が終わったら、デジタルカメラで撮影。 → 記録として残す。 メールで配布したり、そこから議事録をつくることもできる。僕が特別支援コーディネータをさせていただいていたときは、 会議時のホワイトボードを撮影したものを、事後にお配りする 結果報告の紙に貼りつけていました。 僕の字はかなり乱雑なので、 PCで打ったきれいな文字のすぐそばにあることで、 ホワイトボードの手書き文字の汚さが さらに際立ってました。(^^;) ■ 合理的で民主的に意思決定をする・ファシリテーターはプロセスに働きかけるのであって、 生み出すコンテンツは メンバー自身に考えさせる。 かなり忍耐強い働きかけが必要。 それだけに達成感の大きい仕事。 ■ 協調的にコンフリクトを解消する・コンフリクトがないときには、 あえてコンフリクトをつくって 議論を活性化させることも必要。 それくらいやってこそ、 優れた意思決定ができる。議論においては「もめる」ということを避けがちですが、 あえてそれを生み出す必要があるくらい、 大事なことなんですね。 いつも反対意見を言う人は、大事にしなくちゃ!・コンフリクトが発生したときは、 メンバー相互の理解が深まるような働きかけから始める。 「Aさんは、Bさんのご意見をどのように理解されましたか?」 ↓ ・その後、意見の裏にあるコンテクストを引っ張り出す。 「では、Aさんはなぜそのような意見をお持ちになったのか、 背景を聞かせてもらえませんか?」・共感があればWin-Loseにはならない・Win-Winでの対立解消をめざす ・粘り強く話し合いを続けるしかない・そもそも、リーダーの意思を ビジョンや経営哲学といった形で、 日常のコミュニケーションを通じて チームに伝えておく。 それさえできていれば、 そんなにおかしな結果にならない。 そういう大きな方向性だけを伝えておき、 後は個々のリーダーシップに任せるのが、 支援型リーダー。 <第7章「ファシリテーションの実践に向けて」より>・実戦経験を積むことが唯一の上達の方法・どんな場面でもひるまない度胸をつける・チームの喜びが自分の喜びとなり、 大きな愛でチームを包み込めるようになって初めて、 信頼されるファシリテーターとして、 組織や社会を引っ張っていける。★忘れてはならないのは、 ファシリテーターの高い志。 ・当事者が議論している内容を超越した、 大義ともいうべき大きな理念やビジョン。 そのエネルギーを惜しみなく場に降り注いで 協働のダイナミズムを生み出していく============================= これでこの本の読書メモは終わりです。長いメモに最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。僕自身は、「ファシリテーション」についての本をまとめることで、とても勉強になり、よかったと思っています。みなさんはどうだったでしょうか?ファシリテーションについては以前からとても興味があり、実践していきたいと思っています。しかし、実践はなかなかです。会議だけでなく、「授業」などにおいて、子どもたちの集団に使える部分も多々あると思います。また、子ども・職員・PTAの親睦を図るレクリエーション行事で取り入れてみてもおもしろいと思っています。ファシリテーションをうまく機能させることで、それぞれの「ちがい」をいい方向に生かしてメンバーが手を取り合っていけたら最高だと思っています。少しずつ、進めていきたいです。 ↓よろしければ応援のクリックをお願いします。 ブログ王ランキング ▼にかとまの読書メモリスト ▼にかとま日記全件リスト

2012.04.19

コメント(0)

-

QRコード付き名刺

今日は兵庫県下の通級担当者が集まる研究会でした。今までお世話になった方々にごあいさつできて、よかったです。名刺入れの中の名刺が少なく、名刺を切らしてしまったのが不覚でした。先ほど、自宅にあった在庫を、名刺入れに補充しました。(^^)名刺でびっくりしたことが一つ。中学校の先生に、QRコード付きの名刺をいただきました。初めて見ました。QRコード読み取りの実演もしていただいて、出てきた情報量の多さにびっくり!名前、ふりがな、電話番号、メールアドレスなど、アドレス帳の内容を全部このコードに入れ込むことができるのです。今の名刺の次は、これにしようと思いました。メルアドを自分で打ち込むのはとても面倒ですが、QRコードなら、一発です。特に僕のスマートフォンは赤外線通信に対応していないので、それに代わるものとして利用できそうです。QRコードを自作するフリーソフトがあるというのも教えていただきました。今さっき検索したら、確かにありました!見つかったのは「ラベル屋さんHOME」のフリーソフトです。以前名刺を自作したときに、使ったことがあります。また使ってみようかな。http://www.labelyasan.com/home/course/course07.php

2012.04.19

コメント(0)

-

堀公俊『ファシリテーション入門』8 ~「対人関係のスキル――受けとめ、引き出す」

『ファシリテーション入門』(堀公俊、日経文庫、日本経済新聞社、2004、830円)この本の読書メモを書いています。 今回で8回目。やっと第4章に入りました!(第1回はこちら。) 第4章は「対人関係のスキル」についてです。=============================『ファシリテーション入門』8(p87~:第4章「対人関係のスキル」より。 ・以降の太字部分は、本の内容。 顔マークのあとの緑文字は僕の個人的コメントです。)■聴く力――傾聴で共感を呼ぶ○ペーシング(同調): コミュニケーションのペースやトーンを相手に合わせる。 (例)相手「あの○○ときたら、本当に腹が立つよ。 △△するんだから!」 あなた「え! そんなことをするとは、それはひどすぎる!」 ・まずはペーシングで共感的な気持ちを伝え、 親和的な関係をつくるのが先決。 ・その上で、少しほとぼりが冷めたところで、 あなた「一体どうして彼はそんなことをしたのでしょうかね?」 と 自分のペースに引き込む。 ■訊く力――質問で話を深める・うまく使いたいのが 「なに?」 と 「なぜ?」・「なぜを3回繰り返せ」 =しつこく「なぜ?」をぶつけることで、話の核心に迫っていく。 〇「もし」と組み合わせて「なに?」を使うと、 前向きな質問になる。 (例)あなた「なにが障害になっているのでしょうか? もし、やれることがあるとしたら、なにをしますか?」・話が狭くなりすぎたら、 オープンクエスチョン(自由に答えさせる質問)で広げる。・話が大きくなりすぎたら、 クローズドクエスチョン(選択肢で選ばせる質問)で絞り込む。 ■観る力――言外のメッセージを読む・沈黙には沈黙なりの意味があり、なにかを訴えかけている。 それが読めずに 自分のペースで進行に没頭していると、 どこかで必ず痛い目に遭う。 → あなた「なにかご不満の点があるのですか?」 「皆さん納得しておられない顔をされていますね?」 と質問する。★ファシリテーターの悩みをチーム全体で共有するのは、 むしろ望ましいこと。 ■応える力――話をつないで広げる・要約と言い換えで橋渡しをする・つかみとったポイントは、ホワイトボードなどに書き留めておいて、 チームの共通の理解としていく。〇質問を使って自己主張する ・議論の視点を広げたり、刺激やキッカケを与えたりするために、 呼び水として意見を述べる。 ・メンバーを挑発するために、わざと過激な意見を提示する。 ・質問を使って 仮説として意見を提示する。 〇「非攻撃的自己主張」 (例)「私はこう思います」 → 「こういう考え方もできるのでは?」 「あなたは間違いです」 → 「間違っている可能性もあるのでは?」 「どうするつもりなのですか?」 → 「私たちは どうすればよいのでしょうか?」 「あなたの意見はおかしいです」 → 「私が間違っているかもしれませんが・・・」 「このようにすべきです」 → 「個人的な意見なんですけど・・・」 ☆相手と異なる意見は、 "Yes, But "ではなく、 "Yes, And "を使うのが基本。 (例)受けとめた意見に対して、 「さらに、こういう意見はどう思いますか?」 「ごいっしょにポテトはいかがですか?」 というのも、相手の言葉に追加して質問する "Yes, And "の技法ですね。(^^;)(p122まで:第4章「対人関係のスキル」より)============================= 「傾聴」や「共感」ができる人は、味方がどんどん増えますね。ここに書いてあるのはテクニックのようですが、相手を大事に思う気持ちがあってこそのものです。心の通うコミュニケーションをとりながら、議論を発展させていくことができれば、と思います。個人的な意見ですが、いかがですか?(笑) ↓なるほど。 さらに下のリンクをクリックしていただくというのは、どうでしょう?(笑) ブログ王ランキング ▼にかとまの読書メモリスト ▼にかとま日記全件リスト

2012.04.16

コメント(0)

-

堀公俊『ファシリテーション入門』7 ~「効果的なチームをつくる」

途中で止まっていた「読書メモ」の続きを書きます。 『ファシリテーション入門』(堀公俊、日経文庫、日本経済新聞社、2004、830円)今回で7回目。なかなか終わりません。(^^;)(第1回はこちら。) 「場のデザインのスキル」の章をずっと参照しています。今回もその続きです。=============================『ファシリテーション入門』7(p77~:第3章「場のデザインのスキル」の 「3 効果的なチームをつくる」より。 ・以降の太字部分は、本の内容。 顔マークのあとの緑文字は僕の個人的コメントです。)■メンバー特性をチームづくりに活かす ○交流分析(TA): 「厳しい親」「優しい親」「大人」「自由な子供」「従順な子供」の 5つのタイプに分ける。 ずっと忘れていましたが、これ、自分はどのタイプか 判定したことがありました。 「自由な子供」だったかな? 人との関わりに生かすまでにはいっていませんが・・・。 ○エニアグラム 9つの性格タイプに分類し、チーム編成やチームワークの向上に活用。 以前ゲーム会社にいたときに、エニアグラムの勉強をしました。 リアルなキャラクター設定に生かすためです。 そのときにタイプ別の相性とか、 タイプごとの特徴をふまえた「よく見られる行動」とかを 自分なりに整理して覚えました。 もうだいぶ忘れてしまいましたが、 そういう「性格タイプ分析」みたいなものが、 もしかして今の仕事にも少しは生きているかもしれません。・個々のメンバーのタイプをなるべく早く見極め、 それに合ったコミュニケーションを心がける・メンバー同士のタイプの違いを理解させ、橋渡しをする「障害のある子」を含めた通常学級の学級経営とも、一致します。 障害も性差も性格も、誰にでも見られる「タイプの違い」にすぎません。 ただ、具体的な橋渡しの方法は、本当にケースバイケースなので 一概に「これ!」と言えず、悩みます。 まずは教師がモデルを示すことかな。 ■チーム活動のベースをつくる・チームらしくなるには時間がかかる・成果をあせる気持ちをこらえて、 活動初期での意識のすり合わせには十分な時間をかけ、 全員が納得できるよう、 1つひとつ合意を確認していく。・場のデザインそのものにメンバーを参画させる・ガス抜きを徹底的にやらせるのも手。 ■アイスブレイクで場をつくる・ゲーム的な要素を取り入れたチーム活動を通じて、 心と体の緊張をほぐそう! ○インタビュー相手を紹介する「他己紹介」 ○自己紹介を兼ねた「ウソあて」 (自分について4つの事実を箇条書きにするが、 そのうちの1つにウソをまぜておく。 グループでどれがウソか相談して、当てる。) ○ファシリテーターの号令で輪になって隣の人の指をつかむ 「キャッチ」 ○順番にひとつずつポーズを真似していく 「動作の足し算」どれも面白そうです。 学級でのレクリエーションや 職員の親睦を図るレクリエーションでも使えそうです。・最後は信頼関係の問題(p86まで:第3章「場のデザインのスキル」の3 より)=============================つづきは第4章「対人関係のスキル」です。「受けとめ、引き出す」という副題がついています。またまた役に立ちそうです。これまた、次回。(^^)↓記事がお役にたてましたら、クリックいただけるとうれしいです。 ブログ王ランキング ▼にかとまの読書メモリスト ▼にかとま日記全件リスト

2012.04.15

コメント(0)

-

【報告】教材・授業開発研究所セミナー3:金川秀人先生

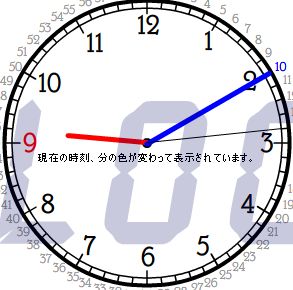

研修メモの続きです。 教材・授業開発研究所セミナー in 兵庫 於:コミスタ神戸今回は、午後の金川先生の講座について。金川先生はFlashで教材開発をされる達人です。久しぶりに拝見する金川先生のFlashはやっぱりすごかった!その開発秘話に、会場は爆笑の渦でした。(^0^)お土産でCD-ROMに入れていただけたのですごくうれしかったです。昨日、自習のクラスでちょっと使おうかと思いましたが、結局使わずじまい。大人のレクリエーションでも使えるので、夏の職員親睦旅行で使えないかと思っています。(^^)==============================教材・授業開発研究所セミナー in 兵庫 講座メモ 3<FLASHを使った教材 21選>・・・からいくつかを抜粋 (金川秀人先生)・サーティ 1~30の数を順番に言っていくゲーム。 後に言う人ほど、 どの数字が言われたか、覚えていないといけない。・Five ボンバー お題について、5人で5種類の答えを言えたらクリアー。 「”あ”のつく言葉」など、正解かどうかすぐに判断できるものがいい。 速いスピードにすると、緊張感がある。・クイズ ラリー スコア 班対抗。 10班まで参加でき、使わない班の表示は消しておける。 クリックすると+10、下を押すと-10。 1回休みの時は、表示を×で隠しておく。・タイムタイマー 「0になるときに席に座っていたら、いいことが起こるよ」 これで休み時間にすると、次の授業開始時にみんな座って待っている。(^^) 「レベルアップしたねー。ちゃんと座っているからレベルアップするんですよ」・時計ソフト 現在の時と分の数字だけ色が変わって表示される。 これは素晴らしいアイデアだと思いました。 「とけい」を教えるのに、とても重宝します。・トータライザー アンケートをとるためのもの。 スマートフォンアプリであったものをFlash化。 1人ずつ、「はい」か「いいえ」のどちらかに投票していく。 どちらに投票したかは、手元を見られなければわからない。 最後に、「はい」と答えた人の人数が発表される。 「このクラスに好きな人がいる人」と聞くと盛り上がる。・仮装大賞 アレでおなじみ。 「エントリーナンバー○ ○○さんの音読」 などと紹介して、音読後点数をつける。 基本は合格にする。・ルパン 入れた文字が・・・(^^) 絶大なる子どもたちの注目を集める。 緊急のお知らせはコレで(^^;)・四字熟語・漢字文化 etc. こういうお勉強ソフトもあります。(^^;)・もしひらがなが生まれていなかったら・・・ 大爆笑(^0^)==============================金川先生のFlash教材はかなりおもしろいです。先生の勤務市では誰でも自由に使えるように市の共有データ置き場に置いてあるそうです。 ブログ王ランキング

2012.04.14

コメント(0)

-

【報告】教材・授業開発研究所セミナー2:俵原正仁先生

研修メモの続きです。 教材・授業開発研究所セミナー in 兵庫 於:コミスタ神戸今回は、午後の俵原先生の講座について。会場内での自由な意見交流の場面を積極的に取り入れられました。おかげで、会場の雰囲気があったかくなり、周囲の先生方とも仲よくなれました。5月に「通常学級の特別支援教育」をテーマに校内で研修する予定なのですが、そのときに今回の講座内容をいくつか使わせていただこうかと思っています。自分が学んでよかったことは、広げないとね!(^^)==============================教材・授業開発研究所セミナー in 兵庫 講座メモ 2<なぜか子どもとうまくいく 教師のちょっとした習慣> (俵原正仁先生)・あなたは、子どものころ、 どんなタイプの子だったか? ・選択肢から選ぶ・いろんなタイプの子どもたちを 「ある観点」によって 分類してください。 ・「ある観点」を、自分なりに考える。 (例)いわゆる「いい子」と見られる子か、そうでない子か、 リーダーになれるタイプかどうか、 など。・自分と同じタイプの子には、指導できる。 また、自分が苦手なことには、指導も甘くなる。・自分を基準にして「これはできて当たり前」と思いすぎるな。 「0点からの加点法」をすすめる。 「教室に来てくれてありがとう」からはじまる。・いろんなタイプの子がいるが、 「嫌い」という言葉は使わずに、「苦手」ぐらいにしておこう。・「伸びたか、そうでないか」 これが基準だと、公平感がある。 「のび」をほめるようにする。 ・みんなが当たり前にできることでも、 「前よりよくなっている」とみんながわかっていたら、 ほめたらいい。 ・子ども同士もそのうち、そういう目で見だす。・「Bの理論」 ABCで評価したとき、 Bの子が 一番見えにくい。 意識して見ると、全体が見える。 「しっかり話を聞いているお前たちはすごい!」 とほめられる。・その人の「普通」の状態を伸ばしていく。・Bの子、Bの行動に着目する。==============================また、子どものいろいろなタイプについて「どう指導したらいいか」ということを、いっぱい教えていただきました。中でも「おもしろい」と思った指導法は、「何でもカードにする」といったもの。給食当番の子が何を運ぶか、とかでも、「早く並んだ子から引けるよー」と言うととても早く用意ができる。「カードにするだけで、楽しく指導できる」このアイデアは、いろいろなところで使えそうだと思いました。 印象的だったのが、「周りの子を育てる」という言葉が何度も登場したこと。「その子」だけでなく、「周りの子」との関係のなかでトータルとしてとらえることがいかに重要か、あらためて思いました。 驚いたのは、いわゆる「いい子」への指導。単純に考えると、よくできる子に対しては特に配慮することはなさそうなのですが・・・。俵原先生が言われるには、「手放しでほめると、浮いちゃうことがある」「その子をほめた時、周りの子の表情が曇らないか」「周りの子の表情を、先生が見えていないといけない」とのこと。「あー、まさにそうだ!」と思い当たることが、自分の経験上で鮮明に思い出されてきました。僕としては、この講座での一番の収穫は、その、最後のお話でした。 次回は金川先生のフラッシュ教材の講座についてです。お楽しみに。 ブログ王ランキング

2012.04.12

コメント(2)

-

【報告】教材・授業開発研究所セミナー 1:中尾繁樹先生

昨日、久しぶりに神戸での自費研修に参加しました。 教材・授業開発研究所セミナー in 兵庫 於:コミスタ神戸自主的に参加する研修会は、やはり参加者の熱意が違います。遠く東京や奈良から来られている方もいました。芦屋の教師サークルでご指導いただいていた俵原先生・金川先生の講座も久しぶりに受講し、大変なつかしかったです。「読書メモ」をブログに書いている途中でしたが、割り込みで簡単に、学びをまとめておきたいと思います。==============================教材・授業開発研究所セミナー in 兵庫 講座メモ 1<「特別支援教育」について> (中尾繁樹先生) ・「特別支援教育」という言葉は使いたくない。 「特別な教育」ではないから。 授業のユニバーサルデザイン化をめざそう!・「特別支援教育は、 障害の有無にかかわらず、 すべての子どもたちのために すべての教員がかかわる教育である」 ・私が子どもの特性が全部わかるのは、 見るポイントが多いから。 ・「今の若い人は2本足で立てない」 「もたれてはいけません」と言われると、 立っていてもふらつく(ゆれる) ・WISCなどの知能検査で測れるのはごく一部。 検査しなくても、よく見れたら 十分わかる。 見れてないから、検査に頼らなあかん。・「指示が通らない子」 ・小1の言語量しかない子に、 小6の言い方をしていないか?・「分析」 ・自分たちの子は何が弱いのか、わかってますか?・「鉛筆の持ち方がグーにぎりの子」 →親指の根元を回旋する動きを 獲得していないケースがある (親指と人差し指をピンセットのように開閉するしかできず、 OKサインのように親指の腹と他の指の腹をくっつける動きができない)・机間巡視の鉄則は 「チョウのように舞い、ハチのように刺す」 ・すぐに立ってしまう多動な子がいる場合、 立とうとした瞬間に肩を押さえると立てなくなる。 (質疑応答にて)Q:社会性のない同僚教師といかにやっていけばいいか?A:「大変な先生をこっちに向かせよう」と思うとよけい大変。 外部の先生に言ってもらう。 その方のプライドを傷つけずに助言できる人。 同僚が言うと、反発される。 Q:鉛筆がグーにぎりで親指の動きが分化していない子への指導は? A: ・体育科の指導要領で示された「基本の運動」 ・手のひらで身体を支持する動き ・スローモーション → 書字が変わってくる! Q:病院で診断を受けるために半年以上待たされるのですが?A:巡回相談を活用しよう。 ・医者には「どう指導したらいいですか」と聞くのではなく、 「この子はなぜこういう行動をとるんですか」と聞こう。 Q:体ほぐしの運動は、小5の場合、何をしたら?A:・コーディネーショントレーニング 検索したらYouTubeの動画が見つかったので 参考までに、リンクを貼っておきます。 ▼http://www.youtube.com/watch?gl=JP&v=V3zerc_RUlk ・バランス ・ゆっくりした動き Q:イスの4つ足を床に着けずにグラグラさせる子には?A:そういう子は、 ・足が床につかない。 ・骨盤が起きていない。 → 自分の足の裏をさらわせて、 「気をつけ」の姿勢を教える。 (1)自分で自分の足の裏をさわる (2)かかとをつけて立つ (3)さっきさわったところに意識! (4)すね・ふくらはぎが固くなる。 (5)今固くなったところを意識! (6)お尻が締まる これがいい姿勢! 踏みしめ感がある。身体の一部分をはっきりと意識するだけで、 けっこう変わるもんなんですね! 最後の演習は会場全体で体験しましたが、 びっくりしました。==============================上の講座メモは中尾先生のお話の全部ではありませんし、僕の勝手な解釈が入ってしまっているところもあります。ともあれ、とても役に立つお話でしたので、少しでもブログをご覧の皆様にもお役にたつところがあれば幸いです。俵原先生と金川先生の講座内メモも次の日記で書こうと思います。お楽しみに。 ブログ王ランキング

2012.04.08

コメント(0)

-

堀公俊『ファシリテーション入門』6 ~活動のプロセスのいくつかの「型」(パターン)

ずいぶん空いてしまいました。ブログを再開したいと思います。新年度も昨年度同様、「通級」担当となりました。各学校・各クラスのいろいろな子を支援していきます。ブログなどのネット上でも、情報をお知らせいただいたりご意見をお聞きしたりできれば大変ありがたいです。新年度もよろしくお願いします。では、途中で止まっていた「読書メモ」の続きを書きます。 『ファシリテーション入門』(堀公俊、日経文庫、日本経済新聞社、2004、830円)本日で実はもう6回目。(第1回はこちら。) 前回は「場のデザインのスキル」についてでした。今回もその続きです。=============================『ファシリテーション入門』6(p67~:第3章「場のデザインのスキル」の 「2 基本プロセスを使いこなす」より。 ・以降の太字部分は、本の内容。 顔マークのあとの緑文字は僕の個人的コメントです。)・活動のプロセスのいくつかの「型」(パターン)■「起承転結」型プロセス 1> 「起」(つかみ) ・アイスブレイク ・チーム意識を芽生えさせる ★テーマに対する興味や意欲を引き出す ・ときには、挑発したりかき回したりして、 チームをそそのかす 映画のオープニングに当たる部分ですね。 2>「承」 ・探求と相互理解を深めていく 3>「転」 ・チーム全体または小グループに分かれて 創造的なものへとまとめていく 4>「結」 ・ワークショップでは、 グループ発表と全体討議というやり方が多い ■「発散・収束」型プロセス ・できるだけたくさんのアイデアから 最良のものを選び出す ○ブレーンストーミング: ・質は問わずに 量を増やすことに専念 ・4つのルールをきっちり守らなくてはならない。 「自由奔放」「質より量を」「批判厳禁」「付け足し歓迎」 「4つのルール」と言いつつ、 あまりルールっぽくないのがいいです。 ↓ ・発散させたアイデアを整理 ・ファシリテーターが1人でやるのではなく、 必ずチームの共同作業としておこなわなければならない。 ■「問題解決」型プロセス ・1つひとつのステップをきっちり消化して、 合意を積み上げていく ■「体験学習」型プロセス ・ファシリテーターはことあるごとにフィードバックを求め、 気づきを学びにつなげていく 1> 体験する ・なにを感じてなにを思ったかを考えさせる ・気づきを促していく 2>同定する=シェアリング(分かち合い) 3>解釈する 4>一般化する 5>応用する 6>実行する(p76まで:第2章「場のデザインのスキル」の2 より)=============================活動の流れをこうやって見ていくと、「やっぱり、最初が大事だなあ」と思います。新年度のスタート、「最初が大事」という意識で、やっていきたいです。 つづきの「効果的なチームをつくる」については、また次回。 ↓記事がお役にたてましたら、クリックいただけるとうれしいです。 ブログ王ランキング ▼にかとまの読書メモリスト ▼にかとま日記全件リスト

2012.04.06

コメント(0)

全13件 (13件中 1-13件目)

1