2013年02月の記事

全8件 (8件中 1-8件目)

1

-

水の申し子 ---落雁(らくがん)の原料に非ず---

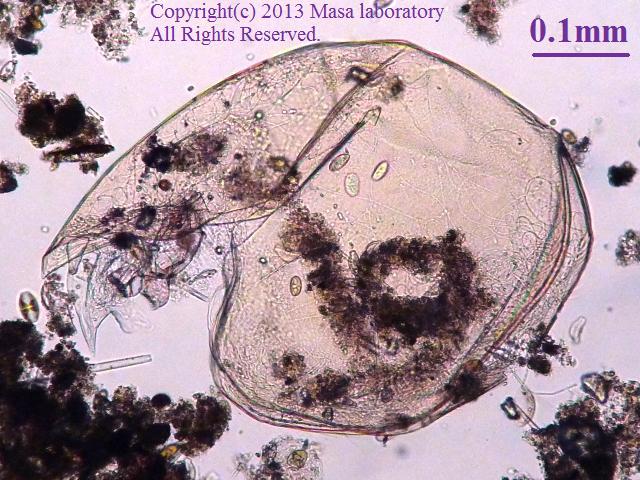

『水の蚤』 と書いて 『ミジンコ』 と読む彼らは、寿命が10日前後です。彼らは死ぬと、元の生まれた水に還ります。その際、外殻が最後まで残り、大抵はそのうち砕けて消えてしまいます。図1 : ミジンコの外殻ミジンコは卵を体内で保管し、孵化させてから外に放出します。死ぬまでにおよそ2~3回ほど産卵します。彼らの一生を何百回と見てきて、多くの事を学ばされました。図2 : ミジンコの外殻に群がる微生物達ミジンコを微塵にしようと、躍起になっている微生物達です。しかし知らないとどれが微生物なのかわかりませんので、図3で解説です。図3 : 微生物達をマーキング左側に写っている微生物達を、右側でマークしました。実際は動画で確認したポイントをマークしたので、左側を見てもわかりにくいかもしれません。----------

2013.02.25

コメント(4)

-

一泡吹かせた話 ---岩石の昔語り---

毛髪の断面の半分の大きさの泡を捕らえたミドロのグラス。 『地球最初の酸素だ。乾杯をしようじゃないか』ストロマトライトの声が聞こえてきました。----------

2013.02.21

コメント(6)

-

主を求めて三千粍(ミリ) ---丸い主(ヌッシ)の正体---

前回とは違うミクロの卵です。図1 : 髪の毛の直径と同じ以前に登場した卵には突起がありましたが、今回はつるりとしています。およそ髪の毛の直径と同じ大きさの卵です。そういえば蟯虫(ぎょうちゅう)の卵も、おおよそこの程度です。蟯虫といえば、小学校の蟯虫検査を思い出します。シールの取り扱い説明書に登場したキューピッドの名前が 『花輪太郎』 でした。外見とは裏腹なばりばりの日本名であることに当時は困惑したものです。今回の内容とは何の関係もありませんが。図2 : 植物の根に群がる画像中央部での、賽ノ河原の積み石のようになっているのはケイソウ達です。集中的に集まっていることから、そこ何かあるようです。行列が行列を呼び・・・という行為は果たしてミクロの世界でもあるのでしょうか。図3 : 線虫なかなかハンサムな線虫がいたので撮りました。図4 : 無念じゃ~以前釣ってきたカツオをさばいた祭、腹の中からイワシが30匹ほど出てきました。イワシは半分溶けており、見るからに『食われた感』 を醸し出していました。しかしミクロの世界では、捕食者に食われても腹の中でも原形をとどめている事が多い為、いまいち緊張感や緊迫感が感じられません。なんだが、ビバノンノと腹の中でも光合成をしているような気がします。-----

2013.02.15

コメント(2)

-

透けるトンでもない話 ---打つのは点か合点か---

プランクトンは小さいながらも化石になるのですが、その人気度はほぼゼロです。斯く言う自分も、化石は目に見えるサイズのほうが断然見ごたえがあるので好きですが。図1 : ミジンコの仲間ケンミジンコが持っているようなヒゲが確認できるので、ミジンコの類でしょうか。以前も書きましたが今年は撮影機器を改装した為、画質がよりクリアになりました。卵の下部左側に、卵殻を構成している六角形の構造が確認できます。この構造は、このレベルの装置では観察はできないのですが、うまい具合に干渉した為、観察できました。さらりとブログに載せていますが、この写真は『相当なブツ』なので、いつもより長めに鑑賞してほしい一品です。図2 : 単細胞イチジクのような単細胞君です。右側の毛をわしゃわしゃ動かし、左側の漏斗の口でエサを吸い込みます。体中で行儀よく並んで成仏しているケイソウたちがいます。丸い部分は『細胞肛門』という文字通りの肛門です。つまりは細胞に空いた穴であり、不要物を外に吐き出す用途があります。忙しそうに、常にパカパカ開閉をしていました。図3 : ミクロの線路記号アオミドロは細長い細胞が連結した多細胞生物なので、このような中抜けもたまにあります。----------

2013.02.13

コメント(4)

-

【数学】 痛みを伴うプレゼント ---喉元過ぎれば夢中になるはず---

数学嫌いは、間違えた教育方針の所為だと思っていましたが、どうやらそれだけではなかったようです。脳の活動領域を研究している、シカゴ大学・ライオンス教授の論文によると、数学嫌いの人に 『数学の教科書を受け取る』 という動作をさせたところ、脳では物理的な痛みを感じる部位が活動していたそうです。しかし、実際に数学の問題を解いている際には、物理的な痛みを感じる部位は活動していなかったということです。つまり、数学嫌いは、数学そのものにあるのではなく数学に対する不安であることがわかりました。その不安を払拭することが今後の教育に必要であると教授は述べています。・・・不安を払拭するには、兎に角慣れることが早道である気がします。お化けも慣れればゲゲゲと大丈夫になりますから。しかし、テキストを受け取るだけで痛みを感じるとは…ジョークにしても笑えませんでした。自分なら思わず涎を垂らしてしまいます。(何かの病気)----------先月末、セントラルミズーリ大学のクーパー教授が世界最大の素数を発見しました。 素数とは、1と『自分自身の数』の2種類のみだけで割り切れる数の事です。 順番に書くと、2,3,5,7,11・・・と続きます。 2桁までの素数は25個しかないので、考えるのは頭の体操にもってこいです。今回見つかった素数は、2を5788万5161乗したものから1を引いた数です。その桁数は1742万5170桁です。広辞苑の文字数は約1500万字なので、印字すると広辞苑1冊分ちょいぐらいです。この、『2の乗数から1を引いた数』が素数である場合を、『メルセンヌ素数』といいます。今回発見された素数は、実に48番目の『メルセンヌ素数』でもあるのです。素数はこれまで文字通り星の数ほど発見されていますが、メルセンヌ素数は、これまでたった47個しか見つかっていなかったのです。図1 メルセンヌこの素数のポイントは、『2のn乗引く1が素数』 なら 『nは素数』 ですが、『nは素数』 だからといって 『2のn乗引く1が素数』 とは限らないことです。言い換えると、『パン』 は 『小麦粉で作った食品』 ですが、『小麦粉で作った食品』 が 『パン』 とは限らないような事です。49番目のメルセンヌ素数はいつ発見されるのでしょうか。日本で発見されることを期待してします。----------読み飛ばした方は、おまけの画像をどうぞ。図1 : モウセンゴケ気に入りの一枚です。----------

2013.02.09

コメント(6)

-

ミクロコスモス ---ガラスの仮面---

『うちゅうじん』 を発見した事はありますが、乗り捨てられた宇宙船をこんなにも綺麗に撮影できたのは初めてです。図1 : ミクロの宇宙船 「中身はいったいどこへ・・・。探しましょう、モルダー」図2 : 仮面舞踏会へようこそケイソウの一種です。このケイソウは細胞分裂をすると・・・図3 : ドラヤキケイソウどら焼きになります。ところで、捨てられていたのは宇宙船だけではありませんでした。図4 : おそらく昆虫の脚ミクロのシンデレラが、忘れていった脚です。おとりで切断したのか、もしくは食われた残りなのか。いずれにしても、随分毛深いシンデレラだったようです。----------

2013.02.06

コメント(4)

-

【番外編】 過去の写真と ---色々な過去と---

古来の日本には色の表現が白、黒、赤、青の4つが主でした。ここで言う古来とは、平安時代はおろか大和時代の1000年以上前の時代です。つまり『古事記』、『日本書紀』における色の記述が、上記の4色なのです。どちらも原文は読む気がしない(どころか読めない)ので、現代語訳の話になりますが、上記の4色以外で出てきたものでちらりと印象に残っているのは、『朱雀』を『あかすずめ』と読ませたことでしょうか。ここで気をつけなくてはいけないのは、当時の日本人が色を4色しか認識していなかったというわけではありません。詳しいことは実のところまったく知りませんが、自分が考えている『その時代に色の表現が4色であった理由』を述べると、まず第一に、文字自体がまだなかったということ。そして第二に現代のように色を色として言葉を用いて抜き出す文化が当時はまだなかった。ということです。つまり文字がなければ、文字に意味を与えて『色を抜き出す』ことができません。そして、当時の自然は現代のように楽しみ風流を感じるようなものではなく、ただただ厳しく神聖で人を受け付けない存在であったからです。厳しい環境の中では、『色に名前をつけて楽しむ』文化は芽生えなかったはずです。つまり当時あったような顔料は、土器や体に塗りたくるような呪術的道具であり、『○○色』として名前を与えて楽しむようなものではなかったのです。やがて大陸から文字が入ってきますが、最初は文字を当て字のように使い、あくまで言葉の音符として使いました。つまり文字自身にはまだ意味がないので、仮に『浅葱色』としても今でいう浅黄色は意味しないのです。『阿差木胃路』や『亜佐議医呂』 を読んで 『浅黄色』が想像できないのは、『阿差木胃路』や『亜佐議医呂』に言霊(ことだま)としての『色の意味』がないからです。つまり、自然界にあふれる色に文字を当てはめ『言霊(ことだま)』として表現する文化は当時存在しえなかったのです。では、当時存在した4色とはいったい何だったのでしょうか。『しろ』それはとても神聖なもの。白鳥や白猪のように神の使いを表す。『夜が白ける』というように夜が終わり明るくなる状態。『くろ』それはとても恐ろしいもの。黄泉の国の『ヨミ』は『闇(やみ)』の意味。暗黒世界を表し、『日が暮れてくる』の『暮れ(くれ)』の状態。『あお』それは生命力の躍動。青葉、青山といった瑞々しいもの。暗黒世界が少し明るくなった状態。『あか』それは生命力の象徴と同時に『血』の色。望むべきものであり、畏怖すべきもの。暗黒世界が明るくなり、日が上り『明(あか)るい』という状態。(おしまい)----------繰り返しになりますが、なぜ当時4色しかなかったのかはまったく知りません。この文章は自分の勝手な妄想です。『古事記』『日本書紀』に詳しい方がいたら教えてください。ただ、日本語の持つ不思議さ面白さを感じていただけたら幸いです。自分が思うに、日本語の本質は「おと」なのです。たとえば『島』と『縞』が両方『しま』と読むのはちゃんと意味があるのですが・・・・・・ブログで書くと今回みたいにまた長くなりそうなので、気になる方は各自調べてください。----------

2013.02.03

コメント(4)

-

色々な話 ---色々の話---

古来の日本は、色の表現が4つしかありませんでした。白、黒、赤、青の4つです。そのため、緑は 『青』 と表現されました。図1 : アオミドロ今更、ミドリミドロじゃ呼びづらい。目が慣れると、らせん状が観察できる。その後、茶色や水色、灰色といったように語尾に『色』を付けることで色の表現は増えていきます。元の4つの色だけは特別扱いとなり、語尾に 『い』 をつけるだけで形容詞となることを許されました。図2 : 抜け殻に取りつくケイソウ無色とは何色なのだろうか。というのは愚問である。無色は色の本質だから色々です。----------変わったミドロを発見しました。図3 : ソデガラミ風随分と刺々しいアオミドロです。江戸時代の捕物に使っていた『そでがらみ』にちなんで、ソデガラミアオミドロ とでも呼ぶことにします。図4 : ソデガラミアオミドロ節に対して、トゲが随分と長いです。となると、同スケールに対する防御としては大きすぎるし、ひとつ上のスケールに対してだと、トゲが小さすぎて防御の意味を成しません。実は、意味などないのが正解だったりするのが、この世界です。・・・書いていて突然気が付きましたが、これは植物の根っこです。いやはや。 ネットの情報は恐ろしいですね~。まるで嘘が真のように書き連ねている。では、また次回。 さよなら。さよなら。さよならっ。----------

2013.02.01

コメント(6)

全8件 (8件中 1-8件目)

1

-

-

- 手作りの庭とガーデニング

- ついにお迎えしてしまった高級ビオパ…

- (2025-11-17 19:52:22)

-

-

-

- バラがすき!

- ガルビネア 今咲いているバラ グル…

- (2025-11-17 05:00:05)

-

-

-

- 手作りガーデニング

- 元気なのはサボテンと大葉

- (2025-09-22 05:23:35)

-