2013年04月の記事

全16件 (16件中 1-16件目)

1

-

【数楽パズル】 夜長にパズル4 ---困難は分割せよ---

しばらく更新ができなくなるので、予定を変更して数楽パズルです。 (今回、問題図はありません)----------【前回の答え】 前回の問題文を再掲します。この問題は、なまじ三角比などを使って解くと絶望的な計算量に陥ります。パズルだとわかっているので、何かしらサクッと解けるポイントがあります。それは、円の中心と各頂点を結ぶのが鍵でした。では、解答です。図のように分割し、うまいこと再構築すると正三角形の一部分になります。あとは正三角形の面積だけで求まります。----------

2013.04.25

コメント(2)

-

【ミクロの画像】 逆立ちの秘訣 ---へんな器官がついてーる---

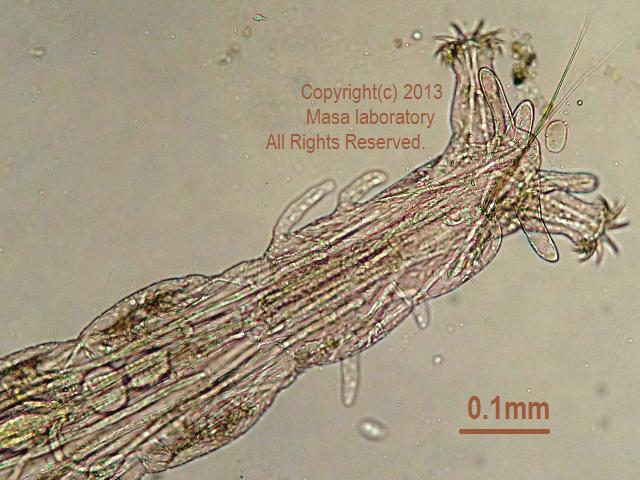

引き続き、ボウフラもどきの画像です。図1尾に相当する部分です。ツインテールのようなユニークな構造をしています。(ウルトラマンの怪獣ではなく、髪型のほうです)尾の先端傍にいる丸いものは微生物です。ちょろちょろと動きまわっていました。図2傘の骨のような構造は、その部分で水面を捉えるのに役立ちます。表面張力を利用した見事な仕組みです。無理なく水中で逆立ちをする為には欠かせない器官です。図3ツインテール改めちょんまげの拡大図です。ここまで拡大するとイソギンチャクに見えます。その内部に見える2本の筋は、どうやらアキレス腱のような 『腱』 のようです。観察中も、『ぐにぐに』 と前後していました。----------

2013.04.24

コメント(4)

-

【ミクロの画像】 心臓がない生物もいる ---ドキッとしない生物---

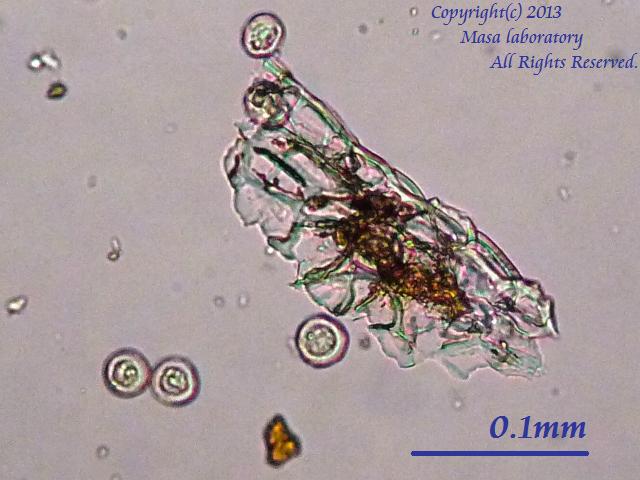

引き続き、もどきの画像です。再掲図こんな小さな生物の解剖図なんてものはないので、器官の役割は想像するしかありません。しかし常に動いている心臓だけは、容易に発見できます。厳密には、無脊椎動物の心臓は脊椎動物のものとは異なるのですが、長くなるのでここではまとめて 『心臓』 と表現することにします。心臓の話はとても面白いので、気が向いたら書きたいと思います。図1 : 心の臓下図が元の画像であり、上図において心臓の部分を赤線でなぞっています。実のところこれが 『心臓』 である確証はないのですが、観察の結果、心臓と呼ぶにふさわしいと判断しました。その心臓において、小さな弁が確認できました。心臓の弁は高等な器官であり、(外見から判断できるが)この生物が原始的ではない生物であることを示しています。是非とも動画でお見せしたい画像です。----------【おまけの画像】図2 : ミクロの柘榴

2013.04.22

コメント(2)

-

【ミクロの画像】 割れている腹筋 ---胃袋までもキレキレ---

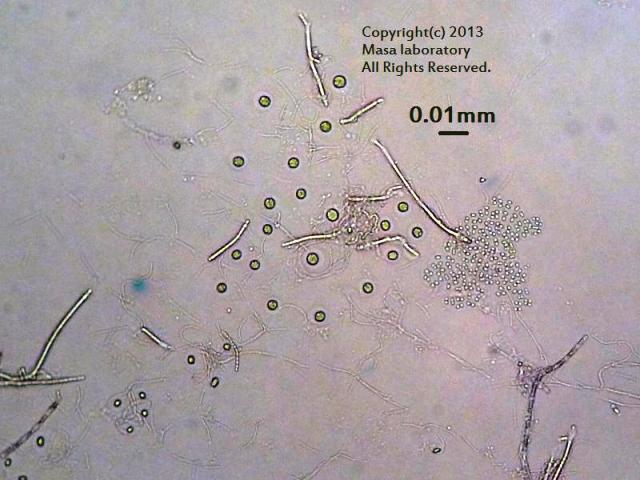

前回載せた、ボウフラもどきの画像です。 再掲図こいつの正体はなんとなくわかっていますが、確証が掴めていないのでいましばらく 『もどき』 と呼ぶことにします。顔の横に、雲丹のような構造物があるのがお洒落のポイントです。この突起物は体内に収納できるようで、役割はわかりません。図1図1は頭部から腹部にかけての画像です。たえずフラダンスをしている彼らの、なんと見事な腹筋であることか。図2再掲図と図1でも確認できますが、おそらく胃にあたる器官の拡大図です。緑色の粒が食われた微生物たちです。ニガウリのように突起物がある胃袋は、ホルモンにしたら美味しいかもしれません。プランクトンしか食べないので、きっとあっさりした食感でしょう----------

2013.04.21

コメント(2)

-

【数楽パズル】 夜長にパズル3 ---切ってつなげる---

土曜の夜は数楽パズルです。図1六角形の頂点がすべて円に内接しています。六角形の辺の長さは、順に1,1,1,3,3,3です。まともに解こうとしても、計算量の煩雑さに挫折します。下部の形は正方形ではないので、何かしら工夫が必要です。 (ヒント)円に内接していることが、解く為の唯一無二の手段です。つまりは円の中心がポイントです。今回もハサミが活躍しそうです。 解答は、来週の土曜日の予定です。 ---------- 【前回の答え】 前回の問題文を再掲します。再掲図emairさんの見事な解答は図2です図2辺の長さが等しいことに注目して、パタパタと折ってみたところぴったり同じ大きさの三角形であることに気が付いたようです。この結果から 甲=75×2=150 とさっくり求めました。これは実際に手を動かさないと気が付かない見事な解答です。----------では自分が用意していた解答です。同じ四角形を6枚用意して、図3のようにくっつけると、大小2つの六角形が出来上がります。 図3これも、紙とハサミを用いないと気が付かない解答です。----------

2013.04.20

コメント(2)

-

【ミクロの世界】 ミクロのフラダンス ---蝶のように舞い、蚊のように刺す---

庭のバケツの中で何かが蠢(うごめ)いていたので、網で濾して覗いてみました。図1 : この虫は単眼が4つある目が4つあると、画像がぶれて見えるのはよく知られた錯覚ですが…話がそれるので割愛します。うねうねしていたので、覗く前まではてっきりボウフラだと思ったのですが、このキュートな顔立ちを見ると、どうやら違うようです。ボウフラはこんな顔立ちだからです。再掲図 姿形からボウフラではないようですが、もしボウフラなら由々しき事態です。このバケツは一度も外に放置したことはないので、もしボウフラであるならこの時期はまだ成虫の蚊はいない為、蚊の卵が風で飛散することを示しているからです。そうなると 『ミジンコ&蚊の飛散卵を捕らえる』 という大プロジェクトに発展します。そのうち成虫になるかもしれないので、しばらく様子見です。とりあえず100匹ほど獲れたので、ガラス瓶に入れてインテリアにしています。----------

2013.04.19

コメント(2)

-

【ミクロの画像】 乱雑に規則正しく ---ワニ革ならぬヨツメモ模様---

水は放置すると腐ります。・・・なんてことはありません。自分はギャグを放置されるとクサりますが、それはまた違う話です。水は無機質なので腐りません。例えば、同じ無機質である塩も腐りません。(例外的に、有機質である砂糖は実は 『腐らない』 ので賞味期限がありません。 『』の意味をねっちり考えるのも面白いです)微生物たちにとって水とは、人間で言うところの土地のようなものです。誰もいない土地には人が住み着き、やがてどんちゃん騒ぎをして土地を汚しますが、それは土地そのものが汚れたのではなく、ゴミが堆積しているだけです。汚す要因の人間と、汚れそのものを取り除けば土地は元の綺麗なままです。外に放置していたプラケースに雨水が溜まり、澱んでいました。日に透かして観察すると、通称 『ミズカビ』 が発生していました。図1一見殺風景ですが、様々なものが写っています。一番目立つ丸い粒は、ゲルに包まれてほんわかと集合しているので、ヨツメモ(四つ目藻)の仲間だと思います。右で集結している細かい粒も、ヨツメモの仲間です。太い糸や、うっすら細い糸は菌糸です。プランクトンではありません。『ミズカビ』 というのは総称であり、『ラーメン』 のようなものです。図2 : ヨツメモ 詰め合わせ居心地が良いと、満員御礼になります。どうやらまだ植物プランクトンしかいないようで、繁栄を謳歌していました。----------

2013.04.17

コメント(4)

-

【パズル】 夜長にパズル2 ---1枚では解けない---

土曜の夜は数楽パズルです。図1まじめに解くと絶望的に難しいです・・・となると、何か工夫が必要です。(ヒント)右上の角度は使わないので、求める必要はありません。3辺が同じ長さであるということが、解決の糸口です。それが繰り出す妙技は、算数嫌いでも感嘆します。(たぶん)解答は、来週の土曜日の予定です。----------【前回の答え】前回の問題文を再掲します。再掲図2では、答えです。図3星の中にTの字を見いだせるかが、ポイントでした。もうひとつの問題文を再掲します。再掲図4では、答えです。図5自分はかなり悩みましたが、さくっと解いて(解けて)しまった先生もいました。T字が非対称であったため、これも非対称だと思い込んだのが見当違いでした。思わず見つめず捕らわれず。無心で線を引くのが、人知を超えた直感で解決の糸口をつまむコツのようです。----------

2013.04.13

コメント(2)

-

【ミクロの画像】 効果てきめん ---四角いけれど丸もうけ---

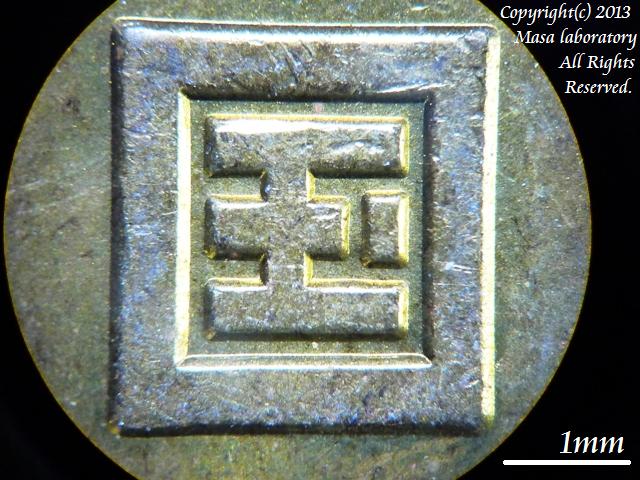

硬貨に刻まれている書体は年代によって様々です。いま一番流通している平成の硬貨から、プチクイズを出題です。----------硬貨には必ず 『日本国』 の文字が刻まれています。図1の画像の 『国』 は1円、5円、10円、50円、100円、500円のうちどれでしょうか。図1 『そんな無茶な!』と思いつつ、推理してください。手がかりがなさそうなものほど、考えるのは面白いものです。ヒントにならないヒントは昔の画像にありました。---------- 沈思黙考中・・・日蓮上人 : 鎌倉 龍王山 霊光寺ちなみに上の画像は、『頼む! お金貸して!』 ・・・ではなくて、雨乞いをしているのです。----------では、解答です。図1の画像は、5円玉の 『国』 でした。4日に載せた五円玉の画像を見るとわかりますが、5円玉の文字は他と比べて、書体が正方形のようなスタイルです。 『5円玉の文字は正方形スタイル』ここ、試験に出ます。----------平成の硬貨は、図1の他に2種類の書体があります。図2 : 1円玉 昭和49年長方形の書体です。これと同じ 『国』 は、1円玉の他に50円、100円、500円です。この縦横の比率が、一番普通に感じます。図3 : 10円玉 平成十八年10円玉は、点がななめです。玉がリーゼントのように伸びているのがお洒落のポイントです。 『10円玉の国は点が斜めってん』身の回りに溢れているのに、これほど使う機会のない知識はそうそうありません。・・・となると、書初めで 『五円玉』 と書く際の玉の点は縦に、『百円玉』 と書く際の玉の点はドットにして、『十円玉』 と書く際の玉の点は斜めに書くと、マニアックで素敵だと思います。 縦は五円で、ドットは百円、傾く点は十円の玉格言風にまとめましたが、これほどしょうもない格言は聞いたことがありません。----------

2013.04.10

コメント(4)

-

【猫】 猫から山門、そして美男子に至る ---要は筋がない話---

春が近づくと生き物達が活発になり、覗くサンプルにも困りません。・・・否、実は困るのです。覗きたい対象が沢山ありすぎて、思わず眉間にしわが寄ります。(TH先生談 『MASA先生が渋い顔をして悩んでいるときは、大抵しょうもない事案』)全てを覗くのは時間的に無理なので、取捨選択を迫られるのが困ります。各サンプルにはそれぞれ、覗く価値とそれなりの可能性を持っているうえ、一度きりしか出会えない画像もたまに含まれているのです。それは将棋の様であり、数ある手の内から一手しか選べないようなものです。そしてその一手の価値は、指してみないとわからないのです。と色々ぼやきましたが、すでにいくつかの観察は終えており単に画像の処理に手間取っているので、うだうだ言って誤魔化しているのです。何か 『これを覗け!』とリクエストを頂けたら、それをスライスしてみます。今のところの課題は 『空中に舞っているミジンコの卵を捕らえよ!』 です。(『カワラナデシコを覗け!』 というリクエストを大昔にもらいましたが未だ叶わず)----------自分は物理屋さんですが、神社仏閣や妖怪怨霊魑魅魍魎が好きです。ミクロの画像を載せるつなぎとして、よく行く鎌倉のひとコマを載せます。図1 : 鎌倉 満福寺こんなに楽しい、背中越しの金銭のやり取りはあるでしょうか。しばらく撫でまわしてもピクリとも動かなかったので、必殺 『鼻先から眉間にかけてのマッサージ』 を敢行したところ、べたりとノックダウン。次回は、顔面リンパマッサージでもすることにします。-----------話はがらりと変わり・・・図2 : 鎌倉 建長寺 三門ひょんなことから三門に登る機会を得ました。 『わたしも登ったことがないんですよね~。うっひっひっひ』なんちゅう笑い方のする坊主だろうか。埃っぽい山門内には五百羅漢が鎮座していました。その光景は絵ハガキとして売店で販売しています。図3 : 三門から山門を望む図4 : 三門から西来庵の山門を望む図4において左側に道路があり、そこに山門が見えます。この西来庵の山門は工事中つき、普段よりも左側に寄せられています。西来庵は一般開放はしておらず、そこでは厳しい修行が行われているそうです。君子危うきに近寄らす。そそくさと西来庵の前を通過します。----------そして話はまた変わり・・・図5 : 鎌倉一の美男子(また大仏かよ! という声は聞き流し・・・)境内には、与謝野晶子が大仏を見て詠んだ歌碑があります。 鎌倉や御仏なれど釈迦牟尼(しゃかむに)は美男におはす夏木立かなこれには後日談が書かれており、与謝野晶子は 『釈迦牟尼』 と詠んでいるが、実は 『阿弥陀如来』 です。とあります。そんなうっかりを何故誰も指摘しなかったのでしょう。指摘したけれど、政治家の発言のように口にしたら(歌で読んだら)取り消しはできない世界なのでしょうか。しかし、釈迦牟尼と阿弥陀如来の区別が付く一般人は、ウインナーとソーセージの違いが分かる人くらいに少ないでしょうから仕方がないといえばそれまでですが。図6 : 頭にシャウエッセン・・・ではないおでこのおでき(実は白毫(びゃくごう)という毛らしい)から、衆集を救う光明を放つそうです。確かに、見るからにビームが出そうな感じです。-----------最後は、ほっかむりカップルに締めてもらいます。図7 : 鎌倉 小動神社『おしまい』----------

2013.04.08

コメント(8)

-

【パズル】 夜長にパズル ---ミクロの金平糖---

自分も含め、先生方が白熱したクイズを載せます。図1もう1題あります。図2解答は来週掲載します。----------【おまけの画像】図1 : マトリカレアの花粉図2 : マトリカレアの花粉エヘン虫のモデルでしょうか。----------

2013.04.06

コメント(0)

-

【ミクロの画像 & プチ数学】 偽造犯とのコンクラーベ ---丸いおまけ話---

平等院鳳凰堂の本堂には鳳凰が据えられています。この鳳凰は10円玉でもしっかり再現されています。図1 : 10円玉の鳳凰ところが、『ギザ十の鳳凰には雄雌がある』 という面白い情報をkats mizさんから頂き、急遽調べてみました。ギザ十の画像はすでに撮影済みだったので、すぐに確認できました。摩耗が激しいですが、雌雄の区別は可能です。図2 : ギザ10の鳳凰遍歴尾が短いのが 『めんどり』 で、長いのが 『おんどり』 です。 めんどりで作ってみたものの、いまいちだったので、 翌年の27年は半分だけおんどりに作り替え、 翌翌年の28年は全ておんどりに変えれば、気が付かれないだろう。という、造幣局の思惑を勝手に想像して楽しみました。----------【おまけ】載せ忘れていた画像です。snowrun29さんから、再掲図3における 8乗 の表現を聞かれていましたが、すっかり忘れていました。再掲図3 : 山形県鶴岡市遠賀神社・算額(1695)見難いですが、図4の右にある3行目のラストに 『八形定分数開之』 とありますが、これが再掲図3における 8乗 と同じ意味です。図4 : 山形県鶴岡市遠賀神社・算額算盤(さんばん)はおそらく解答ですが、見方はわかりません。----------【おまけの数学】以前紹介した 『円周率が3.05よりも大きいことを証明せよ』 の解答例です。これは和算とおなじ解き方が一番簡単かと思います。図5導出は『おまけ』に掲載。とありますが、『おまけ』 の画像はないです。(『倍角・半角の公式』 を30°に対して使えば求まります)----------

2013.04.05

コメント(2)

-

【ミクロの世界】 穴があったら覗きたい ---それが銅したと言われると・・・---

前回紹介した 『歯車』 の正体は、図1でした。図1 : 五円玉 (平成元年)財布にあったら、賽銭箱に真っ先に放り投げられる宿命の 『5円玉』です。お賽銭を手に持ち、賽銭箱に財布を投げた友達がいましたが、それはまた別の話。五円玉は良いデザインです。上半分に稲穂、中心に歯車、下半分に水面が装飾されており、それぞれ農業、工業、水産業を意味しているそうです。デザインに力を入れすぎてスペースがなくなった。・・・かどうかは知りませんが、5円玉だけアラビア数字で金額が表示されていません。 何故なのでしょうか。再掲図 : 五円玉歯と歯の間に削った溝が確認できることから、歯車は圧印ではなく削って作られていることがわかります。なんという巧みな匠の技でしょうか。この刻みに感嘆して、図を載せたのです。----------ついでに、最近見つけた発見を載せます。図2 : 10円玉 平等院鳳凰堂10円玉の平等院鳳凰堂です。その左右にある楼閣を覗いていて、あることに気が付きました。図3 : 平等院の左の楼閣図4 : 平等院の右の楼閣図3と図4を比べて分かるように、平等院の右の楼閣にだけ、0.1ミリメートル程度の穴が開いていることに気が付きました。他の何枚かを覗いても、右にだけ穴がありました。そうなると、ある疑問がわいてきます。 『この穴は全ての10円玉にあるのか』それを調べる為に、年代を徐々に古くして覗いてみました。予想通り、平成シリーズには全て穴が開いていました。図5 : 10円玉(昭和64年)摩耗したことで逆に穴がよく観察できます。どんどん年代がさかのぼり、縁に刻み目がある通称 『ギザ十』 と呼ばれる年代に突入しました。図6 : 10円玉(昭和30年)とんでもなく摩耗していますが、穴は確認できます。結果的に、平等院モデルが発行された昭和26年まで覗きましたが、全てに穴が開いていました。偽造防止かどうかは知りませんが、この穴は最初から決められていたデザインのようです。----------【気になる話】図6 : 10円玉 平等院基部個人的に非常に気になっているのが、図6です。10円玉の平等院の基礎は 『亀甲積み』 の石垣になっています。以前に拝観したときは、コンクリート打ちっぱなしだったような気がします。平等院鳳凰堂は現在修復中ですが、はたして石垣も作るのでしょうか。----------【おまけ話】現在流通している硬貨は、1円、5円、10円、50円、100円、500円です。この中で、年号の表記が、 平成十五年 という 『漢数字』 ではなく、 平成15年 という 『アラビア数字』 で表現されている硬貨が2種類あります。さて、どれでしょうか。解答は財布の中にあります。----------

2013.04.04

コメント(6)

-

【ミクロの世界】 天候転向エアロゾル ---歯車には穴がある---

前回を含め、これらのサンプルは地上2メートルから採取しました。目的はミジンコの卵を発見することでしたが、失敗に終わりました。次回はもう少し低高度に設置することにします。図1 : エアロゾル似たようなコケを見たことがありますが、、正体は不明です。図2 : スギ花粉とエアロゾルエアロゾルは単なるゴミではなく、天候を左右する要素です。そのためエアロゾルの研究は物理学の重要なテーマになっています。(スギ花粉シリーズ・おしまい)----------図3はてさて、この 『歯車』 の正体は何でしょうか?誰しもが知っているものですが、気にしている人はあまりいないと思います。----------

2013.04.03

コメント(2)

-

【ミクロの世界】 飛んでもないゴミ ---雨は大気を水洗---

風の強い日は、視認できない様々な物体が飛んでいます。図1 : ミクロのゴミビニールクズです。厚みがないので凧のように飛んでいたのでしょう。タイミングが合えば、知らず知らずに鼻の穴へホールインワンするサイズです。図2 : 何者かの毛普通はあまり飛ばないサイズのゴミも、強い春風には含まれています。より拡大して調べたところ、昆虫の毛のようでした。昆虫の毛も、勿論タイミングが合えば鼻の穴へダイブです。図3 : スイセンの花粉(かも)この形はおそらく近場に咲いていたスイセンの花粉だと思います。(後日スイセンを観察する予定)図4 : アブラナの花粉花粉に溝が3つある 『三溝型』 は、傍に咲いていたアブラナ科の菜の花か芽キャベツの花粉だと思います。(これも後日観察予定)----------

2013.04.02

コメント(4)

-

【ミクロの世界】 木を隠すなら ---ミジンコの卵を隠すなら花粉の中---

この観察は本来は杉花粉を見る為ではなく、愚利公さんから寄せられた『バケツに発生するミジンコの由来』 を調べる為に行ったものです。バケツに発生するミジンコは、バケツに土が混入していないならばミジンコの発生源は、『ミジンコの耐久卵の飛来』 しかないと考えました。探せばその記事や論文はあるのかもしれませんが、自分の目で確かめたくなったのです。しかし、時期があまりに悪すぎました。自分は花粉症ではないので、杉花粉の事をすっかり失念していたのです。かくして花粉の大運動会と化した観察に、すっかり初心を忘れたのでした。・・・というわけでもないのですが、結果的にはミジンコの卵は見つかりませんでした。時期も場所も良くなかったので、また時期を改めて観察します。図1 : ミクロの玉入れ図2 : 繊維にくっつく花粉たち帰宅したら、掃除機で花粉を吸い取るのは大切です。花粉はダニの好物でもあるからです。図3 : いつも古紙の回収にご協力ありがとうございます青い染料が残っているので、おそらく印刷物の繊維です。ミステリーならばこのサンプルから話が進展するのでしょうが・・・今日もMASAラボは平和です。----------

2013.04.01

コメント(4)

全16件 (16件中 1-16件目)

1