2005年06月の記事

全14件 (14件中 1-14件目)

1

-

「あらかし」で夏バテ解消!/6月29日(水)

梅雨だというのに、こちら関西ではほとんど雨が降らない。おまけに気温はどんどん上がって、夜も蒸し暑くて眠れない。こう暑くては体もだるくなる。 という訳で、僕のブログでもお世話になってる、まつもとちあきさんのお店「あらかし」にお邪魔し、「夏バテ、飛んでけー!」の料理でエネルギーを補給することに。 「あらかし」は、大阪市内の阿波座というところにある。僕の会社から、タクシーならワン・メーターくらい。徒歩でも20分くらいなので、気候のいい季節なら、健康のためにも歩いていく(少しくらい汗をかいてから行った方が、ビールも旨いし…)。 「あらかし」の自慢はメニューの多彩さ。そしてウリは、自然素材を使った創作メニュー。創作メニューと言っても、いまはやりの若い子向きの店がよく出す、見かけだけおしゃれで、中味が伴っていない料理ではない。ボリュームがあって、美味しくて、栄養も十分考えられていてという、ほんま嬉しい一品ばかり。 和・洋・中なんでもこいというメニューなんだけれど、料理担当のちあきさんのご主人、愛称(?)「チーフ」が、もともとフレンチ出身の方だけに、火を通した料理はどれを食べても、味付けにふくらみや奥行きが感じられる。ソースも絶妙の味わいだ。 自然素材の中でも、自慢は「豆腐」や「そば」などを使ったさまざまなメニュー。なかでも黒豆、枝豆、おぼろの3種の豆腐が楽しめる「豆腐三昧」(写真左上)は大好きで、いつも必ず頼む。2種の風味のタレ(ミソ&醤油)が添えられているが、僕は、「あらかし」名物のモンゴル岩塩をちょこっとつけて、豆腐そのものの味を楽しむのが一番好き! ほかにも、ダチョウや鹿など変わったお肉を使った、他の店では食べられないようなメニューもいろいろ。その日の仕入れでメニューも変わり、毎日、大きな黒板いっぱいに書き出されるので、お店に行ってからあれこれ相談して、選ぶのも楽しい。 この日は友人と2人で、生ビールで乾杯した後、上記の「豆腐三昧」に始まって、お造りの盛り合わせ(剣イカとマグロ3種)=写真右上、自家製コロッケ、ブリのカマ焼き、マテ貝のトマトソテー(これが涙が出るくらい美味い!=写真左中=2,3個食べた後、撮ったのでちょっと減ってます。すみません!)、ダチョウの塩焼き3種盛り(モモ、砂ずり、しんぞう)、野沢菜とジャコの和風パスタ(写真右下)と食べ尽くした。 この日食べた中ではとくに、「ダチョウの塩焼き」(写真左下=「チーフ」のブログから写真を拝借しました!感謝!!)からが目からウロコの味だった。ダチョウは以前、別のお店で一度食べたことがあるが、こんなに歯ごたえがあって、かめばかむほど旨い肉だったとは思わなかった(これ絶対おすすめ!)。 チーフからはこの日、「マグロの頭が入ったから…」と珍しいマグロのアゴ肉焼き(脂がノッてて旨い!)までサービスして頂いて、もうお腹一杯、幸せな一杯な気分。 もちろん、美味しいお酒も、ほどほどに(!)頂く。「あらかし」は日本酒や焼酎の品揃えが豊富なので嬉しい。とくに、チーフが日本酒に詳しいもんだから、次々と全国から変わった銘柄を仕入れていてくれる(いつも、ちょこっと試飲までさせてくれて、ほんとに感謝、感謝!)。 この日、僕は高知の「吟の夢」(写真右下)、連れは三重の「滝じまん」という銘柄を。僕は日本酒の後は、控えめに(?)焼酎を1杯だけ。連れの同僚は、日本酒で貫いておりました。 皆さんも大阪にお越しの折は、ぜひ一度「あらかし」へどうぞ。なお、阿波座という、大阪市内のやや辺鄙(失礼!)な場所にあるにもかかわらず、曜日によっては、キャパの広い「あらかし」内も大変な込みようになる。せっかく行って、満員だったでは悲しいので、事前に電話することをおすすめする。【おまかせキッチン「あらかし」】大阪市西区西本町3-1-43 西本町ソーラービルB1F 電話06-6538-5039 地下鉄・阿波座駅から徒歩数分。

2005/06/29

コメント(20)

-

BARにぴったりのBGMって/6月27日(月)

他人(ひと)よりは、若干洋楽に詳しいものだから、バーテンダーの方から時々、「店でかけるのに何かいいCDはありませんか?」と聞かれることがある。もちろん、その場ではすぐベストな答えは出せないから、バーテンダーさんの好みも聞いてから、後日返事することが多い。 このブログのトップ・ページで、僕は「リラックスできる音楽」ということで毎月1枚ずつCDを紹介しているが、先日、あるBARのマスターから「あれ、早速買いましたよ。ビル・エバンスがトニー・ベネットと共演したやつ。いいですねー」と言ってくれたので、ちょっと嬉しかった。 ちなみに、僕がこのブログをやっていることは、関西のバーテンダーさんでも、ごく限られた人にしか話していない。懇意のバーテンダーさんも多いし、BARやバーテンダーについて、あれこれ好き勝手に書いているので、若干の気恥ずかしさもあるから…。 で、BARのマスターやバーテンダーさんで、僕のブログを知っているのは、ごく「心やすい」、僕のBARへのこだわりをよく理解してくれてる数人ほどの人たち。「心やすい」とは、単に「付き合いが長い」ということではない。どちらかと言えば、「本音であれこれ話せて、ブログへの感想・意見も忌憚なく言って貰える方」かもしれない。 ブログのことを話していないバーテンダーさんの中には、より付き合いの長い、大好きな方も多い。でも、そういう方に限って、現在はバーテンダー業界組織のリーダー的な役職に就いておられたりする。そのバーテンダーの方が、僕と同様「おかしい」と思ったことでも、組織運営上、あるいは長年の慣習でどうにもならないことだって、あるのも事実だ。 BARを愛するが故に、僕はこのブログ上で時には、BARやバーテンダーさんに厳しいようなことも書いたりする。だから、懇意というしがらみ抜きできちんと書くには、ブログの「匿名性」があった方が有り難い(もちろん、「匿名性」に隠れて無責任なことは書いていないつもりだし、固有名詞を出しての批判や悪口などはNGだ→そういう時は直接言うべきだと思っている)。 でも、それはともかく、ブログの記事や情報が「役に立った」と言ってくれるバーテンダーさんがいることは、書いていてとても嬉しいし、励みにもなる。 さて、冒頭の本題に戻って、BARでかけるのにぴったりの音楽(CD)の件。僕の答え(お薦め)は、そのBARのマスター(バーテンダー)がジャズ系が好きか、ロック系が好きか、それともR&B・ブラコン(Black Contemporary)系が好きか、で少し違ってくる。 日本のBARでは、ジャズ系の曲(BGM)をかけているBARが圧倒的に多い。だから、ジャズには結構詳しいバーテンダーさんは多い。で、本日はそれ以外ということで、R&B・ブラコン系から、「TAKE6」というコーラス・グループのアルバム、「Join The Band」(写真左上)をお薦めしたい。 TAKE6は米アラバマ州出身で、1988年にデビューした、その名の通り6人編成のグループ。アカペラで歌うことも多いが、このアルバムではほぼ全曲伴奏入り。その超絶的とも言えるコーラス・ワークにはただ驚くばかり。ゴスペルっぽい雰囲気もかなり漂わせている。 このアルバムは聴きやすい、素敵な曲ばかり。「Biggest Part of Me」なんて、70年代の名曲もカバーしてくれている。あれこれ言葉で説明するよりは、騙されたと思って、ぜひ一度、聴いてみてほしい。 TAKE6は、日本にも時々やってきて、ブルーノートあたりでライブもしている(写真右上は、グラミー賞2部門を獲得したデビュー・アルバム「TAKE6」)。なお、CDショップではなぜか、R&Bやブラコンのコーナーではなく、JAZZのところに置いていることが多い(なぜなんだろうと時々思う)。

2005/06/27

コメント(12)

-

「矢吹申彦」に恋して…/6月25日(土)

腹痛でダウンした直後の再開第1回で、酒や食いもんの話題を書いたら、笑われそうなので、違うテーマからスタート。 ロックが好きだったこともあって、10代の頃から、「ニューミュージック・マガジン」という月刊誌を愛読していた。洋楽の、まとなレコード評(当時はCDはなかった)が載っている当時、唯一の雑誌だった(写真左=ポール・サイモンが表紙を飾った「ニューミュージック・マガジン」74年3月号とその表紙原画)。 僕は、本の中身ももちろんだが、有名な洋楽アーティストを描いた絵の表紙にも、すごく惹かれた。ほのぼのとして、味わいがあって、どこか懐かしい感じのする絵。作者の名は、矢吹申彦(やぶき・のぶひこ)とあった。 彼は、1969年からその後約7年に渡って、その表紙を描き続けるのだが、70年代に入ると、故・伊丹十三氏のエッセイ「女たちよ」の表紙や伊勢丹デパートのポスター、ユーミンのLP「流線型'80」のジャケット(写真左下)など、メジャーな仕事を次々と手がけるようになる。 実は、僕が小学生の時、将来なりたいと夢見ていた職業は、(笑われるかもしれないが)「漫画家」だった。ケント紙に、烏口(からすぐち)でコマ割りして、Gペンや丸ペンにプロ用の黒インク(パイロットの「製図用」)を使って、あれこれとストーリー漫画を描いていた。 当時の憧れは、もちろん手塚治虫であり、石森章太郎(当時は、まだ「石ノ森」ではなかった)や横山光輝も大好きだった(写真右=矢吹申彦の全貌を知るには一番の本「矢吹申彦風景図鑑」=美術出版社刊。残念ながら現在絶版中。再版してほしいなぁ…)。 しかし、いろんな同好の友の作品と比べて、自分のストーリー・テラーとしての才能のなさにある時気づき、僕はその夢を捨てた。絵が描けるだけでは漫画家にはなれない--そのことをつくづく感じた。でも、漫画家の夢は捨てても、絵を描くことはやめなかった。パステルや水彩、油絵などを、折りにふれて描き続けた。 矢吹さんの描く絵はどれも、油絵ぽかった。しかし、僕の常識では油絵は完全に絵が乾くまで、1週間以上もかかる。どのようにして沢山の仕事を次々とさばいているんだろうかと、不思議でならなかった。そんな疑問を一度、本人にぶつけてみたいとずっと思っていた(写真右=はっぴいえんどのベスト・アルバム「City」のジャケット・デザインも)。 大学2年の初春、僕は志賀高原にスキーへ行った帰り、友人と別れて1人で東京へ向かった。直前、ある雑誌で、矢吹さんの個展が、東京・飯倉片町近くの「青」というギャラリーで開かれるというニュースを見つけたから。最終日の前日だったが、ひょっとしたら、会場で本人に会えるかもしれないという淡い期待を込めて…。 ギャラリーでは、矢吹さんがニューミュージック・マガジンで描いた、表紙の原画が数多く展示されていた。CS&N(クロスビー、スティルス&ナッシュ)、ボブ・ディラン、レオン・ラッセル、ジェームス・テイラー等々、僕は絵の前で釘付けになり、絵に鼻が付くくらい近づいて、一枚一枚熱心に見つめた。キャンバスに描いてあるのもあり、板に直接描いたりしているのもあるが、絵の具は?だ。 突然、画廊の主人が僕に興味を持ったのか、話しかけてきた。僕は「大阪から来ました。矢吹さんの絵が大好きで…」と応えた。すると、主人は「本人が今いますよ。紹介しましょう」と言ってくれた。何という幸運!(写真左=童謡や詩をモチーフにした作品も得意。絵はそこから発展して「矢吹ワールド」を創り出す)。 初めて会った矢吹さんは、口数は少ないおとなしそうな印象だったが、とても気さくに僕を歓迎してくれた。歳は僕より10歳ほど上だったが、歳以上の落ち着きを感じさせる方だった。 早速、絵の具のことを尋ねる僕。「リキテックスっていうアクリル絵の具なんです。乾くまで2、3日あれば十分ですよ」と矢吹さん。疑問は、簡単に氷解した(リキテックスはいまでこそポピュラーな画材だが、当時はまだ珍しかった)。 絵は展示即売されていた。僕には欲しい絵がいくつかあった。大好きなCS&Nの絵には残念ながら、もう「売約済みの印」が。2番目に好きだった「ポール・サイモン」の絵(冒頭の写真)には、まだ「印」はなかった。「サイモン」の絵は、確か5万円前後の値だった(当時の5万円だから、大学生にはとても大金だった)。だが僕は、帰りの新幹線の切符以外には、1万円くらいしか持ち合わせがなかった。 画廊の主人に、「きょうは1万円で、残りは現金書留でお送りしてもいいですか?」と聞くと、主人が答える前に、矢吹さんが「いいよ、いいよ。残金は後で」と言ってくれた(写真右=モーツアルトをテーマした版画。僕の大好きな1枚で、我が家の玄関を飾っている)。 しかも、「できればこのまま絵も一緒に持って帰りたいんですが…」という僕のあつかましい申し出にも「いいよ、いいよ」とにこやかに応じてくれ、キャンバスの裏側にサインをしてくれた。見知らぬ、初対面の僕が「1万円だけ支払って絵を持ち逃げする詐欺師」だっていう可能性もあるのに、そんな大学生の若造を信頼してくれたことが、心底うれしかった。 以来、ウン十年。その「ポール・サイモン」の絵は、引っ越しをしても、常に我が家のリビングの「一等地」の壁に飾られ、僕ら家族を見守り続けている。矢吹さんとは、その後毎年、年賀状もやりとりするような仲になった。僕が結婚した年には、なんと世田谷の自宅にまで、僕ら夫婦を招いてくれて、奥様のテコさんともども歓待してくださった。 一番最近お会いしたのは、ちょうど4年前の2001年6月、銀座の個展のオープニング・パーティーで(写真左=久しぶりのツーショット)。奥さんのテコさんとも本当に久しぶりだったが、「あー、**さ~ん、わざわざ来てくれてありがとー」と歓迎してくださった。 このパーティーには、矢吹さんの交遊の広さを反映してか、和田誠・平野レミ夫妻、戸田菜穂さん、あがた森魚さん、鈴木慶一さんらの顔も見え、元ムーン・ライダースの鈴木さんは、会場で自らギターで弾き語りも披露してくれた。 遠い昔に出会った地方の一介の少年ファン(?)のことを、何十年経っても大事にしてくれる、そんな温かい人柄が大好きで、僕は矢吹申彦ファンで在り続けた。いや、これからも終生、矢吹ファンで在り続けるだろう。

2005/06/25

コメント(12)

-

腹痛でダウン/6月23日(木)

7月1日付で異動する会社の上司の送別会が、昨日開かれました。1次会の後、2次会、3次会と梯子して、帰宅したのは午前1時すぎ。 その後、ベッドに入って眠りについたあと、かなり激しい胃の痛みが断続的に襲ってきました。以前にもらった腹痛の薬を飲んで、とりあえずは少し収まりましたが、まだ本調子ではありません。熱も少しあるようです。 薬が効いてくるまでの間がなんと長かったことか。暴飲暴食の報いがきたのでしょう(たぶん、食中毒とかではないと思います)。会社の診療所にこれから行って、診察してもらい、新しい薬をもらってきます。 昔の、若い頃のような体力もパワーもないのだから、もう少し自分の体を大切にしてあげなくてはいけない、とつくづく反省した次第。という訳で、本日は、まともな日記を書く体力も気力も起こりません。ごめんなさーい。 25日に「復活」できればと願っています。皆さまも、くれぐれも僕のような暴飲暴食はせず、お体ご自愛ください。

2005/06/23

コメント(11)

-

非効率でもいい、便利でなくてもいい…/6月21日(火)

梅雨入りしたというのに、雨はほとんど降らない。雨が降らないのは、JRの脱線事故で家族や友人をなくした人たちが、「涙の雨を、もう枯れて出なくなるまで降らせてしまったから…」と言う人がいたが、それほど、事故後の関西は悲しい、重苦しい日々が続いた。 皆さんもご存じのように、脱線事故で107人もの犠牲者を出したJR宝塚線(福知山線)が55日ぶりに、19日(日)から運転を再開した。新聞やテレビのニュースによれば、事故現場を通る際、窓に向かって手を合わせる乗客の姿が目立ったという(写真左 (C ) Asahi Shimbun )。 かけがえのない家族をなくした遺族にとっては、運転再開は、悪夢を思い出させる節目に映るかもしれない。第1回の遺族説明会も始まり、これから補償交渉は本格化するが、遺族にとっては「お金よりも家族を返してー」という思いが、いまさらながら募るだろう。 僕は同じJRの神戸線で通勤しているので、尼崎駅は通過するか、乗り換えの駅として使うだけだった。だからこの55日間、直接、通勤で迷惑を被ることはなかった(ただ帰りは、尼崎止まりの列車が増えて、乗り換える回数が増えたのは面倒だったが…)。(写真右=事故現場を通過する運転再開の電車 (C ) Kyodo News )。 それはともかく、この事故で改めて思ったことは、効率とか便利とかスピードをただ追い求めることのむなしさだ。別にダイヤ通りでなくても安全であることの方が、非効率であっても環境にやさしいことの方が、競争よりも助け合いの方が大切ではないのかということを、気づかせてくれたのもこの惨事だった。 そう言えば、以前ならダイヤの遅れにすぐ文句を言ってた乗客も、最近は、10分以内の遅れなら、寛容になったような気がする。海外で列車に乗ったことのある方も多いと思うが、海外では(とくにアジアかな?)列車のダイヤがいい加減なことが有名だ。 昔、ニューヨークから列車に乗り、コネチカット方面の電車に乗ったときのこと。列車の発車時刻は一応、印刷されたものはある。だが、現地の人から「ダイヤはあてにならないよ」と聞いていたので、時間の余裕を持って、マンハッタンのグランド・セントラル駅へ向かった。 驚いたことに改札口がなく、切符を買って、そのままホームへ行って乗るだけ。列車は案の定、約10分遅れで発車したが、発車の合図(ベル)もまったくなし。「次は**駅ー」というアナウンスも途中、あったり、なかったり。要するに、自己責任の世界と言えばいいのか?(車内検札は一応あったように記憶しているが…)。 フランスでパリ市内の駅から、ヴェルサイユ行きの列車に乗った際も、改札口はなく、車内検札もなかった。日本のような、ホームや車内での過剰なアナウンスも一切ない。終点のヴェルサイユ駅では、改札口にある箱に切符を入れるだけ。「これじゃ、キセルしてもばれないねー」なんて、連れ合いと話していたのを覚えている。 それに比べて、日本ほど便利で効率的で、何事にも時間の正確さを求める国は、おそらく世界中探してもないだろう。うちの近所には、歩いて数分の圏内に24時間開いているコンビニやスーパーが計3軒もある。 だが、そんなにたくさんコンビニがあっても、深夜、買いに来る人の数はしれている。明日の昼頃には、また、弁当や生鮮食品などが「賞味期限切れ」を理由に、大量に廃棄されるのだろう。無駄な生産がなんと多いことだろうか。 今年は、身近な生活を一つひとつ見直していこうと思う。他人と競争することには、甲状腺がんの手術をしてから、ほとんど興味はなくなった。無駄なモノを買ったり、環境に優しくないことをしたり、そんなことをしていないかどうか、もう一度、一つひとつ自分に問い直していこう。 水無月。我が家のアジサイも、見頃の季節になった(写真左下)。季節季節の花たちを、普通に、当たり前に愛(め)でられる、ささやかな幸せがいま一番うれしい。

2005/06/21

コメント(13)

-

マッカラン--「モルトのロールス・ロイス」/6月19日(日)

「モルト・ウイスキーのロールス・ロイス」の異名を持つ偉大な銘柄と言えば、マッカラン(Macallan)。そのバランスの良さはスコットランドのモルトの中でも傑出した存在。バーテンダーはもちろん、ほとんどのモルト愛好家が、おそらく好きな銘柄の上位に挙げるだろう。 創業は1824年。熟成には、シェリー樽しか使わないのが最大の特徴(とくにドライ・オロロソの樽を使う)。原料の大麦も最高級の品種を用いる。だから、シェリー樽熟成の上質のモルトと言えば、まず、マッカランを思い浮かべる人が多いだろう。ちなみにマッカランとは創業者の名前でなく、「聖コロンバの丘」を意味するゲール語(「聖コロンバの丘」って何?と聞かれても、僕は知らないので悪しからず…)。 モルト好きの人は、大きく分けてアイラ系のスモーキーで、ピーティーな銘柄が好きな人と、シェリー樽熟成系のモルトが好きな人、それ以外の人に分かれるんじゃないだろうかと思う(写真左上=マッカランの現行ボトル。最近ボトルがこの背の高い形に変わりましたが、僕は以前のボトルの形の方が好き)。 僕のモルト好きの友人にも、アイラのボウモアやラフロイグ大好き人間がいるし、マッカランやグレン・ファークラスなどのシェリー系大好き人間もいる(もちろん、あまりこだわりのない人間もいる)。 僕は、と言えば「どっちも好き人間」。でも好みは、なぜか自分でも理由はうまく言えないが、年ごとに若干変わる傾向がある。今年は、BARでシェリー系を頼むことが多いから、なんとなく、「シェリー系嗜好」な年なのかも…。 マッカラン以外にも、シェリー樽熟成のモルトを産み出す蒸留所はいろいろある。上記の2つ以外にも、エドラダワー、グレンドロナック、ハイランドパーク、バルベニー…等々。でも迷った時はやはり、マッカランを頼むことが多い。 他のモルトにも言えることだが、60~70年代のマッカランは旨かった。原材料の大麦の出来が素晴らしかったこともあるが、機械化された現在と違って、優れた職人が丁寧に造っていたせいもあるだろう(写真右=マッカラン18年のオールドボトル=この写真のものは1973年の蒸留。60年以前のものにはもっと旨いものもあるが、今や入手は困難!)。 マッカランでも、僕がとくに好きなのはオフィシャルの「18年」という銘柄。家でも、昔はよくこれを飲んでいた。シェリー樽がウリのマッカランでも、とくにシェリー香がよく残っていて、色も赤みがかった濃厚な琥珀色をしている。 「昔は」と書いたのは、ひと頃は、近所のディスカウントのお酒屋さんで、5500円~6500円くらいで買えていた「18年」が、最近はシェリー樽が品薄なのか、1万円近くまで高騰していて、普段用では気安く飲めなくなってしまったから…(まぁ、独立系業者から実にたくさんのマッカランのボトルが出ているから、美味しいのを探せばいいのだが…)。 マッカランと言えば、愛好家ならすでにご存じだが、最近オフィシャル・ボトルの形やラベルのデザインを一新した(写真左下=マッカラン蒸留所のオールドボトルの公式ガイドブックでは、1930~50年代のボトルも販売している。お値段は1本50万円(!)前後、お一つかが?)。 外見的イメージの一新には賛否が渦巻いている。「威厳がなくなって、安っぽい感じになった」「長い伝統を軽んじるものだ」という批判もある一方、「時代に合わせて変えていくのも仕方がない」「21世紀のマッカランはスタイリッシュでいい」と支持する声もある。 僕は、どちらか言うと批判的だ。ラベルのデザインのマイナーチェンジは認めるにしても、伝統のボトルの形は変えてほしくはなかった(もっとも創業当時のボトルがどうだったかのは知らないが…)。ボトルの形やデザインなんて、どうでもいいことかもしれない。上質のモルトを、これからもきちんと作り続けてくれさえすれば、それでいいのかもしれない。それでも…、と思う。 マッカラン。それはモルト・ウイスキーとオロロソ・シェリーの偉大なマリッジ(融合)。ウイスキーをシェリー樽で熟成させようと考えた人に、僕は重ねがさね感謝しなければならないと思う。

2005/06/19

コメント(9)

-

雫井脩介って、なかなか凄い/6月17日(金)

久しぶりにミステリー小説の話題。またまた、「今さら何」と言われてしまうかも知れないが、雫井脩介(しずくい・しゅうすけ)という、いま結構人気ある作家の作品を、たて続けに2冊も読んでしまった。「火の粉」(写真左下)と、「虚貌」(写真右下)という2つ。 作品のあらすじを詳しく書くのはマナー違反だから、かいつまんで言うと、前者の「火の粉」は、殺人事件の被告に対して、確信を持って無罪判決を言い渡した元裁判官に、文字通り、予期せぬ「火の粉」が次々と降りかかってくるというストーリー。話の展開のテンポがいいので、一気に読んでしまった。家族間の人間関係の描写もなかなか秀逸だ。 ちょっとホラーっぽい怖さもあるけれど、最近では、イチ押しできるミステリー小説だ。と書いてみた後、いろいろネットで調べていたら、今年の2月にテレビドラマ化されたという話を知った。見たかったなぁ…。そんな話は知らなかったから、とても残念。再放送してくれないかなぁー。 後者の「虚貌」は、運送会社の経営者の一家が殺傷され、主犯格と見なされていた男が20年後に仮出所したところから、不可解な事件が次々と起こるというストーリー。文庫本では上下2巻の大作だが、次がどうなるのか、予想もつかない展開の内容。 ただ、トリックはそれなりに面白いけれど、本筋とあまり関係ないような話をあれこれと詰め込み過ぎて、後半はちょっとアラも目立ち、少しだれてしまうところが難点かな…(でも、そうは言ってもこの作品も、読み始めたらやめられないことは、まぁ間違いない)。 雫井脩介ってどんな人かと興味を持たれた方のために、少し経歴に触れておくと、1968年、愛知県生まれ。専修大文学部を卒業後、柔道・オリンピック代表チームのドーピング疑惑をモチーフにした作品「栄光一途」(2000年)でデビュー。この作品で、新潮ミステリー倶楽部賞を受ける。その後「火の粉」「虚貌」のほか、「犯人に告ぐ」「白銀を踏み荒らせ」など話題作を次々と発表している。 大学を卒業してから、デビューするまで10年ほどの歳月があるが、その間、どんな経歴だったのかは、僕はよく知らない。家にある本にも、この日記に書いた以上のデータは出ていなかったので、本人もあまり明かしていないのかもしれない。 僕の大好きな高村薫や横山秀夫もそうだけれど、デビュー前の経歴というか、人生経験は、作品にいやでも反映されることは言うまでもない。できれば、雫井氏のプロフィールももう少し詳しく知りたいなぁ、と思う(どなたかご存じの方いらしゃいますかー?)。 雫井作品をほとんど読んでいるという連れ合いは、「犯人に告ぐ」が一番面白かったと言う。僕はまだ読んでいないので、「これからの楽しみ」が残っている。できれば、映画化してくれれば、もっと嬉しいのだけれど…。 ※本の画像はAmazon HPから引用・転載しました。感謝いたします。

2005/06/17

コメント(6)

-

初めての畠山美由紀/6月15日(水)

友人から、MDを貰った。「これきっと、気に入ると思うから…」のつもりでくれたんだろうなぁ…。畠山美由紀(写真左下 (C )公式HPから )っていう名前のアーティストの歌が入っていた。全曲、洋楽のカバー・アルバムで、僕の大好きな曲がいっぱい詰まっていた。 実は以前(と言ってもわりと最近だけれど)、別の複数の人からも、「畠山美由紀って、結構好みのタイプかもしれないよ」って言われて、近い内にCD買って、聴いてみようかと思っていたところだったから、とてもびっくりした。 初めて聴く畠山美由紀の声は、ちょっとクセがあるけれども、とても透明感に溢れていて、それでいて、しっかりと主張するような存在感もある。初めて名前を聞いたときは、まだデビューしたての新人で、20代の前半くらいの人かなぁと想像していたが、彼女の公式ホームページを見て、1972年8月生まれとあるので少々驚いた。 彼女の公式HPには、「宮城県気仙沼市出身、獅子座のA型」とあった。そして、「20歳の頃から作詞・作曲を始め、男女のユニット『Port of Notes』のヴォーカリストとして活躍…」とも。ソロでのデビューは01年9月というから、意外と最近なのだということも知った。 頂いたMDには、畠山美由紀が、教会の中でやったライブ・アルバム(写真右下=Live At Gloria Chapel)が収められていた。しかも、キャロル・キングの「So Far Away」やジェームス・テーラーの「Fire And Rain」やニール・ヤングの「Birds」など、アメリカン・ロック&ポップスの名曲がいっぱい。 驚いたのは、彼女自身が「影響を受けたアーティスト」として、キャロル・キングのほかに、エブリシング・バット・ガールやジョニ・ミッチェルの名前を挙げていたこと(僕の好みとよく似ている!)。そう言えば、歌い方や声質は若干、ジョニ・ミッチェルっぽいところもなきにしもあらずという気がするなぁ…。 ロックやポップスの歌手に加えて、エラ・フィッツジェラルドやサラ・ヴォーンなんて名前も挙げていたことからも、ジャズもかなり好きみたい。このライブ・アルバムで「Tenderly」なんかも歌ってるのも、そんな彼女の好みを反映しているのかもしれない。 このMDを貰って以来、ほとんど毎日、深夜はウイスキーを飲みながら聴いている。仕事で疲れた心が癒されるような歌声が、とても心地よい。心地が良すぎて、ついついウイスキーの杯も進んでしまうのがちょっと問題かな。 今度は、彼女の日本語でのオリジナル曲が入ったアルバムをぜひ聴いてみよう。深夜に、いい音楽に包まれていると、MDをわざわざ録音してくれた優しい友だちを持って、ほんとに良かったなぁと思う。

2005/06/15

コメント(8)

-

1年ぶりの東京で…/6月13日(月)

一昨日の11日(土)、約1年ぶりに東京への出張があった。そして仕事の後、夕刻から久しぶりのBAR巡りを楽しんできた(土曜に仕事というのも変わっているが、まぁそんなことも…)。 今回は、東京在住のBAR好きの友人に加えて、ステラビアさんが同行してくれた。仕事の後、ステラビアさんと落ち合うまで少々時間があったので、友人と早めに待ち合わせ、赤坂で1軒、初めてのBAR「S」の扉を開けた。「S」は、オープン約3年という若い店。ある雑誌で、松山猛というエッセイスト(あの映画「パッチギ」の原作者)がオススメBARとして紹介していたのが、頭の片隅に残っていた。 このBARの特徴を一言で表現すれば、「アーティスティック」。バック・バーの壁には、動物たちがシェフに扮している不思議な絵(写真左)。作者は画家の金子國義さん(1936~)。 金子國義と言えば、エロチックで、耽美的な画調で有名で、澁澤龍彦の本の装丁や、松山猛の親友でもある加藤和彦(あのパッチギで音楽を担当)のアルバムのジャケットのデザインでも知られる。動物の奇妙なオブジェもいっぱい飾られている異次元空間。おヒマがあったら一度どうぞ。 さて、ステラビアさんと待ち合わせしたのは、赤坂見附の駅から近いモルトBAR「D」(04年12月13日の日記参照)。以前にも書いたけれど、気さくな“モルト博士”のマスターは神戸出身、同じくカウンターに立つ素敵な奥様は西宮出身と、いずれも現在僕が住む兵庫県のご出身とあって、初めて訪れて以来、格別の親近感を持ってきた。 500本以上のボトルがバック・バーの6段(!)もの棚に並ぶ姿は壮観(写真右)。涙が出るほど嬉しいのは、ほとんどすべてのモルトがハーフ・ショットから味わえること。僕のように、さほど酒に強くなくて、たくさんの種類を楽しみたい人間にとっては、これ以上の幸せはない。 Dの奥さんと、僕のブログの話題で盛り上がっていたところに、ステラビアさんが合流!! 長い夜のBAR巡りのためには、まず腹ごしらえが肝心と、Dの名物、マスター手作り(当たり前か!)の「神戸風・すじネギたっぷりお好み焼き」(写真左)を注文する。これがまたピザのLサイズくらいでかいので、3人で食べてちょうどいいくらいの量。文句なしに美味しい! 3人であれこれモルト・ウイスキーや、これまたD名物の「新潟の地ビール」を飲んだりしていると、話も弾んで、ちょっと予定時間をオーバー。ではそろそろ2軒目に、ということで、タクシーで渋谷へ。 渋谷ではまず、前からお邪魔したいなぁと思っていたBAR「C」(写真右下)へ。ここのオーナー・バーテンダーのOさんは70代前半。東京の現役バーテンダーでも、今や最長老格の方かもしれない。僕は以前、同じ渋谷の別の場所でなさっていた頃の「C」を訪れた。関西から来た初めての人間に対しても、とても優しい接客をしてくれて、感激した記憶がある。移転の案内も頂きながら、なかなか行けずにずっと気にはなっていた。 新しい「C」は、前の店からは5分ほどの距離だが、店に入ると、土曜の夜の渋谷の喧噪が嘘のように落ち着いたBARだ。「以前の店の時に、一度お邪魔させていただきました」と僕が伝えると、飾らない人柄のOさんは、以前と変わらず温かく接してくれて、(たぶん、外交辞令だろうけれど)「覚えてますよー」と言ってくれた。嬉しいなー。 店の雰囲気は以前と変わらず、Oさんも元気だったので、安心した。渋谷と言えば、今や完全に若者の街の様相。夜の通りには、言葉は悪いけれど10代の「ジャリたち」が溢れている。僕は「Oさんはなんで渋谷に「こだわるんだろうねぇ?」と友人に聞いたが、彼は「渋谷にもこんな落ち着いたBARがなくては、大人たちが困るじゃない」と言った。確かにそれもそうだ。 「C」を後にした僕らは、同じ渋谷で、「C」から歩いて7、8分のところにあるBAR「I」(写真左)へ。この店は、友人は何度か訪れているが、僕はまったく初めて。同じ渋谷でもオフィス街にあり、先ほどまでの喧噪からは無縁の、落ち着いたBARだ。 ただ、残念ながらマスターのIさんは、NBA(日本バーテンダー協会)の全国コンクールが12日に博多であり、お手伝いのため前日から福岡へ向かったとのことで、不在だった(残念!)。 「I」では、カウンターにフルーツ・カクテルのメニューの大きな「ポップ」が立ててあった。せっかくだからと3人ともフルーツ・カクテルを頼む。友人はスイカ、ステラビアさんはパッション・フルーツ、僕はブルーベリーのジャム(ジャムだって?!=「コンフィチュール」って書いてあった)を使ったもの(写真左)を注文した。 ジャムをカクテルに使うという発想が、とても魅力的だ。出されたカクテルを3人に飲み比べしたが、いずれも素材の特徴を生かした素晴らしい味わい。友人が「唐沢寿明似だ」というの男前のマスターIさんにも、ぜひ会ってみたかったが、それは次回の楽しみにとっておこう。 「I」に別れを告げた後、ステラビアさんの帰路を考えて、新宿へ転戦する。新宿末広亭の近くにあるBAR「L」へ。このBARも僕は6年くらい前に一度お邪魔したが、その後、同じ新宿で移転された後は、まだ訪れていなかった。 木をふんだんに使った重厚な内装(写真右)は、まるで老舗BARのような雰囲気。Bar「Radio」出身のオーナー・バーテンダーのHさんとも、6年ぶりくらいの再会。僕のことを覚えていてくれたのが、何よりも嬉しかった。 ステラビアさんは、終電に間に合うようにと、残念ながらこの「L」でお別れ(長時間ほんとにご苦労さまー!)。時計はそろそろ、「日付変更線」を回りかける頃、「さて、どうしようか」と友人と相談したが、彼は「新宿で馴染みのBARはもうあまり…」と言うので、じゃぁ、銀座へ引き返そうかという話になった。で、ぎりぎり地下鉄が動いていたので、丸の内線で銀座へ。 もっとも銀座も土曜とあって、早めに閉めているBARが多い。彼が電話したBAR「H」は、まだ開いているというのでお邪魔する。女性バーテンダー・Kさんがやっている「H」は、カウンター9席の小さなBAR(写真左)だが、僕は初めての訪問。何を飲もうかとしばらく考えた後、友人とほぼ同時に「レッド・アイで!」(ビールのトマトジュース割り)と発声。これにはお互い、笑ってしまった(「最後の締め」に考えていることは同じだー)。 長かった(?)夜も終わりに近づき、僕はここで友人ともお別れし、今夜の宿へ。計6軒という実に充実したBAR巡りを堪能し、心地よい眠りにつけました。ステラビアさんもほんとに遅くまで、お付き合いありがとー! 翌12日の昼は、徳島時代の友人で、この4月から東京勤務しているSさんと丸の内でイタ飯ランチ。友人がお勧めの「アントニオ」という店でしっかり食べて、「今日は暑いからビールでも飲もうか」と、昼間からしっかりアルコールも摂って、あぁいい気分! 帰りの新幹線の発車時刻は3時すぎ。まだ少し時間があるなぁ…と、時間つぶしを兼ねて、ゆりかもめで「お台場」へ(写真右)。話題のスポット「お台場」を訪れるのは初めて。日曜で好天とあって、さすがに人出は多い。 関西にはポートアイランド、六甲アイランド、舞洲など人工島が数多くあるので、「ゆりかもめ」(ポートライナーも無人運転だ)に乗っていると、若干の既視感も…。まぁ何となく、こんな雰囲気かとだいたい分かったところで、東京駅へ引き返し、帰路につく。 東京のBAR巡りはいつ来ても刺激的で、面白い。次回は、いつ来られるかは分からないけれど、今度は(土日は閉まってる店も多いので)できれば平日に来たいなぁ、なんて勝手なこと言ってる僕でした。

2005/06/13

コメント(18)

-

久しぶりにまた歌伴/6月9日(木)

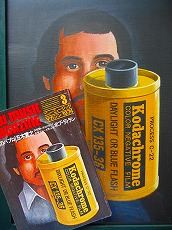

行きつけのピアノBAR、大阪の「M」で久しぶりに、ほぼ2ヶ月ぶりにSさんの歌伴をする(前回の様子は、「4月13日の日記」ご参照)。 今回は、前回初めて歌ったAicia Keysの「If I ain't got you」と、R.Kellyの「I believe I can fly」のおさらい、それに、Sさんから今回の課題曲(新曲)として言われていたMonicaの「Before You Walk Out Of My Life」(写真左上=「Before You…」が入ったMonicaのアルバム)と、Crystal Kayの「Motherland」(写真右上)の計4曲が中心。 前回の歌伴では、ネットで調べた歌詞の一部が間違っていて、言葉がメロディーにうまく乗らなかった「If I ain't…」だが、今回はかなり呼吸も合って、まぁ90点くらいの出来かな(それにしても、この曲は何度聴いてもいい曲だー)。 「I believe I can fly」は前回同様、歌はほぼ完璧だったけれど、「エンディングがうまく決まらないなぁ…」という話に。原曲では、ラストにコーラスのかけ合いが入るが、伴奏の僕がコーラスに加わるのはちょっとしんどい。ピアノだけの歌伴では、「独自のエンディングを何か考えておかなければ、ね」という結論になった。 さて、今回の課題曲である「Before You Walk…」は、僕らの歌伴にしては珍しくアップテンポの曲で、例によって楽譜もなく、耳コピでのコード取り。しかもメロディーの違うサビが、3種類もある複雑な構成で、事前の練習はほんとに苦労させられた。 でも、Sさんはクラブでのライブなどで歌い慣れている曲ということもあって、初めてにしては、かなりうまくいったかなとも思う。もう1曲の美しいバラード、「Motherland」の方はもう120%完璧に、Sさんは自分のものにしていた!(写真左下=本人の了解を得て本邦初公開! 僕の歌伴のパートナーSさん)。 今回は、他に楽器好きのお客さんも多くて、知らない2組のグループのなかから、途中から飛び入りでドラムスとベースの応援があった(写真右下)。そこで、みんなでできる分かりやすい曲ということで、竹内まりやをやろうということになり、「駅」と「元気を出して」をセッション(「駅は」は僕も大好きな曲。昔の恋人への切ない思いをつづり、胸に迫るような歌詞もとてもいい)。 Sさんの世代にとっては、竹内まりやはやや「古い曲」の部類にはなるけれど、カラオケではよく歌うということもあって、さすが上手に歌いこなす。居合わせたお客さんからも「ほんまに、歌うまいなぁー」との声が飛んでいた。 歌い疲れたSさんの声が少しかすれ始めて休憩。休憩の間に、早速、次回の課題曲を頼まれてしまった(ほんとに、よく次々と見つけてくるなー)。柴田淳の「幻(まぼろし)」と、エゴラッピンの「色彩のブルース」の2曲。恥ずかしいけれど、2曲とも、僕にとっては「それって、誰?」という存在だった。若い世代に人気の曲(歌手)にほんとに疎(うと)くなったなぁ…、と反省。 歌伴が終わった後は、僕は1人で弾き語りの練習。SMAPの「夜空ノムコウ」「世界に一つだけの花」や「少年時代」「スイートメモリーズ」、さらに「愛の讃歌」(年配のお客さんもいたのでサービスのつもりで…)等々。SMAPは分不相応な、いい曲を提供してもらっているなぁ、と改めて思う。「夜空ノ…」は、作詞のスガシカオ自らが歌っているのを聴いたことがあるが、正直言ってSMAPの何倍も良かった。 次回の歌伴は、またおそらく2ヶ月先くらいかな。ほんとは1ヶ月に1回はしたいのだが、家でじっくり練習できるのは月に2~3度くらいしかないから、やはり2ヶ月はほしい。それはともかく、Sさん、次回は、JazzやPops(洋楽)の歌伴もやりたいよー。【追記】次回、11日の日記は出張のため、申し訳ありませんが、お休みさせて頂きまーす。13日の日記でまたお目にかかりまーす。

2005/06/09

コメント(8)

-

18年目、新たな旅立ち/6月7日(火)

6日の夜、社内のBAR好きの友人と、大阪キタにあるBARの17周年のお祝いに出かけた。このBARは、大阪のオーセンティックBARでも、今や老舗に入るくらいの存在。会社帰りのルートにもあることもあって、僕はこのBARに、オープン当初からよく通ってきた。 チーフ・バーテンダーのMさんは、現在38歳。彼はオープン直後からこのBARに勤め、バーテンダーの先輩でもある、オーナーのTさんの厳しい指導と、もちろん本人の努力もあって、数々のコンクールで優勝するまでに実力をつけた。そして、国内のバーテンダー界では今や、「大阪にMあり」と言われるような凄い存在になった。 最近ではもう、コンクール出場は“卒業”されて、審査の側に回ることの方が多いが、彼が20代初めの頃から、カウンター越しにずっと見てきた僕としては、その成長ぶりがとても嬉しいし、誇りにさえ思っている。 そのMさんが、17周年を機に、このBARを買い取って独立することになり、晴れてオーナー・バーテンダーになった(元のオーナーは現在は、近くで別のBARをなさっている)。(写真左上=Mさんから届いた17周年の挨拶状。開くとリボンの付いたカクテルグラスが飛び出すなんて、おしゃれー!)。 「いつか独立したい」という話は本人からよく聞かされてきた。そんな彼に対して、僕は「ここまで頑張ったんだから、このBARを買い取って、MさんのBARにすればいいんじゃない?! 貴方あってのこの店なんだから…」といつも言ってきた。僕は、もし彼が独立するにしても遠くへは行ってほしくはなかった。 だから今回、彼の長年の夢が実現し、なおかつ場所も僕の願い通りになったことが、とても嬉しい(写真右=オーナーになったお祝いに、僕は、「乾杯」をテーマにした織りのタイを贈った。バーテンダーの晴れの日にぴったりの柄とは思わない? ちなみに友人は、Mさんが好きなスタン・ゲッツの2枚組のCDアルバムを贈った)。 このBARには、僕も含めて、バーテンダーがMさんであるが故(ゆえ)、通うお客さんが多い。優秀なバーテンダーであるためには、酒(カクテル)づくりの技術、酒についての知識、接客、トーク、という4つの要素(条件)が必要とよく言われるが、このいずれをとっても、Mさんは抜きん出ていると思う。 個々の要素では、大阪にも、Mさんより力量が上のバーテンダーもいるかもしれない。しかし、すべての要素をほぼ完璧にこなすバーテンダーは、僕は少なくとも関西では、彼以上の人は知らない(写真左下=「めでたい日だから」と気が大きくなって、友人とこんな凄いモルトを飲んじゃった! 銘柄は、モルト好きの方なら、このラベルを見ればもう説明不要ですよねー)。 とくにいつも感心するのは、Mさんの「客のさばき」だ。店が超満員になり、客の注文があれこれ殺到しても、彼は決してあわてるような素振りは微塵も見せない。弟子の若いバーテンダー2人にてきぱきと指示しながら、自分でも淡々と仕事をこなしていく。 僕が材料(フルーツなど)を持ち込んで、イメージだけの、ややこしいカクテルを頼んでも、絶対に断らない。むしろ、挑戦されたことを楽しんでいるかのように、あれこれ工夫しながら創りあげるが、その完成度の高さにいつも唸らされる。 冗談たっぷり、ちょっぴり皮肉も効かせた当意即妙なトークも抜群。僕や友人が、どんな言葉の「変化球」投げようとも、Mさんはたくみに投げ返してくる。リラックスするためにBARに来ているのに、と思われるかもしれないが、このカウンター越しに彼と言葉のキャッチボールをするときの緊張感も、たまらない。 18年目にして、オーナー・バーテンダーとして新たな旅立ちをしたMさん。このBARがこれからどういう風に変わっていくのかが、とても楽しみ。一生付き合えるBARというのは、少ないだろうが、このMさんのBARは確実にその一つに入るだろう。

2005/06/07

コメント(6)

-

日本一小さな蔵元?/6月5日(日)

我が家では、ビール、ウイスキー、ワイン、日本酒、焼酎、紹興酒、カクテル等々、おおよそアルコールと名の付くものは何でも飲む(連れ合いも結構飲める方だ)。その中でも最近、我が家で若干、出番が減ってきたのは日本酒である。別に嗜好が変わった訳ではなく、焼酎、泡盛の出番が増えて、相対的に機会が少なくなっただけである。 もともと日本酒の銘柄にそうこだわりはない。その昔、「越の寒梅ブーム」があった時もほとんど興味は起きなかった。家で飲む日本酒は、いつもは信用できる馴染みの酒屋さんに、予算を言って(一升瓶で、2500円前後のもの)、お任せして届けてもらっていた。しかし、その頼りにしていた酒屋さんが1年半ほど前、交通事故に遭い、後遺症で体調を崩され、配達できなくなった。 日本酒を選んでくれる人がなくなり、我が家は独自で探さざるを得なくなった。基本的には、僕も連れ合いも辛口の酒が好き。試飲できる時はできるだけ味わってみるが、試飲できない時は、ラベルのデザインがおしゃれな方を買う。 ラベルのデザインがおしゃれ→蔵元にこだわりがある→酒の造り方にもきっとこだわっている、と言う単純な見方からだが、案外当たっていることもあるんじゃないかと思う。現在家で飲んでるのは、福島県の蔵元がつくった「奥の松」という銘柄(写真右上=ラベルのデザインや文字がなかなかおしゃれ)。かなりさらっと、すっきりした味わいで、喉越しも良いうえ、澗でも冷やでも楽しめるのがいい。 焼酎に押されて、最近はあまり元気のない日本酒メーカーだが、やはり灘五郷の酒どころに住む者としては、地酒の作り手を応援したくなる。同じ関西でも、伏見ではなく、やはり灘五郷である。 灘五郷とは、西宮郷、今津郷、御影郷、魚崎郷、西郷の総称だが、僕が今一番応援しているのが、いわゆる灘五郷には入っていないが、俗に「西の灘」と言われるエリア、兵庫県明石市の江井ヶ島というところにある太陽酒造(写真左上)という、わずか百石の小さな造り酒屋である。 太陽酒造は、江戸時代末期の創業(写真の母屋は明治25年の建築)だが、規模を拡大する戦略はとらず、家族経営で、こだわりの酒造りを続けてきた。月産約800本というから、大手メーカーなら1日で生産してしまうような量である。でも、小さいことは、味や品質になんら関係ない。 実際、太陽酒造は、昔ながらの甑(こしき)で米を蒸し、酒糟絞りも手作業。今どきの蔵元にしては、機械化というものにはほとんど無縁な造り方である。その結果として、実に素晴らしい、フルーティで、豊潤な辛口系の酒が産み出されている。 僕はここ10年近く、この酒蔵が好きな友人に誘われて、毎年正月の第2日曜にある「蔵開き」にお邪魔している。この蔵開きでは、出来たての新酒などがほぼ飲み放題なのに加えて、酒屋さん手作りのアテや粕汁なんかもいろいろ出てきたりして嬉しい。参加費は1人2500円という涙もののお値段なので、満足度は高い。 我が家からは当初僕1人だけだったが、3年くらい前からは、連れ合いも一緒に参加するようになった。蔵開きの際の宴会は、その酒蔵の前の屋外で催される。1月の上旬ということで、防寒の装いで行っても、年によってはかなり寒いが、昼間から美味しい新酒を飲んでいると、そのうちお酒で体がぽっかぽっかと暖かくなってくる。 太陽酒造の主な銘柄は「赤石」(写真右下=赤石は、明石という地名の古称)や「太陽」「たれくち」「江井ヶ島」などだが、僕は「おり酒」(写真左下)という名で造られている、にごり酒も好きだ。普通、にごり酒は甘いタイプが多いが、この「おり酒」は珍しいすっきり辛口系である。 残念なのは、太陽酒造のお酒は生産能力が限られているので、大阪や阪神間の酒屋さんでは、ほとんど売っていないことだ。ただし、ネットで検索すると、大阪、神戸でも取り扱っている酒屋さんもあるようだ。皆さんも機会があれば、ぜひ一度味わってみてほしい。【太陽酒造】兵庫県明石市江井ヶ島789 電話078-946-1153 山陽電鉄・江井ヶ島駅下車、海の方へ歩いて10分ほど。

2005/06/05

コメント(12)

-

竹鶴17年が当たった!/6月3日(金)

懸賞運はあまりよくない。「抽選で当たります」というものに応募しても、なかなか当たった験(ため)しはない。お年玉付き年賀葉書も、昔、1度「ふるさと小包セット」というのに当たった以外は、毎年、末賞の年賀切手ばかりがたまる(唯一の幸運な例外は、雑誌の懸賞で、サイバラこと、西原理恵子の自筆絵&版画が当たったくらい→4月21日の日記参照)。 それが一昨日、「宅急便でーす」というので受け取ってみたら、洋酒メーカーN社からの「竹鶴17年」のボトルが入っていた(写真左)。こんなの注文した覚えはないぞと思ったら、封書が一緒に入っていた。 その封書曰く、「この度は、『飲んでみよう 竹鶴が当たるキャンペーン』にご応募頂き、御礼申し上げます。厳正なる抽選の結果、多数の応募を頂戴いたしました中からご当選されました…」と。 そう言えば、2カ月ほど前、近所の酒屋さんでキャンペーンに応募した記憶があった。と言っても、1枚の葉書に住所と名前を書いて店の方に渡しただけ。僕自身、渡したこともすっかり忘れていたくらいで、思わぬ「福」に正直言って驚いた。 もともと、この「発送をもって発表に代えさせて頂きます」式のキャンペーンには、疑念があった。本当に厳正に抽選しているのか、公言しただけの数の当選者に賞品を発送しているのか…等々。N社についても、何度もキャンペーンに応募したことがある。応募にはボトルに付いてるシールが必要なので、家で飲むウイスキーはその時はN社の製品に絞って、せっせとシールを集めたが、運に見放されているのか、当選したことは皆無だった。 9カ月ほど前にも、ウイスキーのミニ樽ディスペンサーやクリスタル・グラスが当たる同社の感謝キャンペーン(写真右=そのキャンペーンの際のちらし)なるものがあり、計10枚、30口近くを葉書で応募したが、「発送をもって発表」の時期とされていた今年の2月を過ぎても、まったく音沙汰はなく、結果は同じだった。 昔、いろんな会社でのアルバイト経験が豊富な友人から、「『発送をもって発表に代えさせて…』なんてキャンペーンは、ひどい会社だと、賞品は社内や取引先の関係者だけで山分けしたり、もっとひどい会社だと、賞品自体を最初から用意してなかったりする…」という暴露話を聞いたことがある。 N社がそうだとは言わないが、販促の「エサ」に使って、実際は賞品を用意しない会社もあるんだろうなと思う。そんな、もやもやした気持ちをずっと持ち続けてきた僕だから、正直言って今回の当選は驚いた。10枚出しても当たらないのに、たった1枚の葉書で当選するなんて(世の中そんなもんだ、と言ってしまえばそれまでだが…)。 それはともかく、今回の幸運をくれたN社には、少しは感謝しなくてはなるまい。連れ合いからは「今年の運はもう使い果たしたわねー」とからかわれるし…。さて、今年の後半はもう、あまり運には期待しないことにするか?

2005/06/03

コメント(17)

-

レッド・ツェッペリン(Led Zeppelin):ハード・ロックの奇蹟/6月1日(水)

大阪ミナミのロック専門のレコード店に、1枚の生写真が張ってあった。あるロック・スターが来店時に、笑顔で微笑んでいた。あの伝説のバンド「レッド・ツェッペリン(Led Zeppelin)」のリード・ギタリスト、ジミー・ペイジだった。 外国人アーティストのライブは数多く観てきたと自認している僕だが、今でも全盛期の生の演奏が聴けなかったことを、今でも一番後悔しているのは、このレッド・ツェッペリンだ(写真左)。解散してもう20年以上、それでも今なおロックファンの人気は衰えない。 1968年のデビュー。ジミー・ペイジ(ギター)、ロバート・プラント(ボーカル)、ジョン・ポール・ジョーンズ(ベース&キーボード)、ジョン・ボンナム(ドラムス)の4人が、ハード・ロックの頂点を極めたバンド。「グッドタイムス・バッドタイムス」「胸いっぱいの愛を」「ハートブレイカー」「天国への階段」など素晴らしい曲を数多く発表した。 メンバーの1人、ドラムスのボンナムが、活動停止直後の1880年9月に事故死(死因は急性アルコール中毒とも薬物中毒とも?)したため、4人でのツェッペリンはもう、観たくても、永遠に観ることはできない。残る3人のメンバーは、平均年齢58歳となった今も、それぞれ音楽活動を続けているが、公の場で3人で演奏することはほとんどない。 70年代、僕もコンサートを観る機会はいくらでもあった。大阪にも、彼らは何度もやって来た。初来日の際、ホールの終演時間を無視して延々と弾き続けた、あの伝説の「大阪・フェスティバルホール公演」だって、観ることは可能だったのに…、その機会を逸してしまった(写真右=ツェッペリンのアルバムは数あれど、僕が一番完成度が高いと思うのはこのセカンド)。 僕は、この日記でも何度も書いてきているように、アコースティック・ギターバンドをやっていた。だから、エレクトリックというよりも、生ギターの音志向だった。だから当初は、ハードなエレキ・ギターをフィーチャーしたツェッペリンに、のめり込むことはなかった(コピーしようにも、僕らには無理だったし、音楽の方向性も違っていると思ったから…)。 しかし、彼らの2枚目のアルバム「Led Zeppelin2」(69年)の完成度の高さ(飛び抜けた曲もあるが、駄作が1曲もない)を知って、僕は驚愕した。順序は逆になったが、その後デビュー・アルバム「Led Zeppelin」を聴いた時も、A面2曲目のアコースティック・ナンバー、「Babe, I'm Gonna Leaving You」の素晴らしさに言葉を失った。 アコースティック・ギターの表現の可能性を、ここまで広げられるとは…。ペイジの奏法の凄さには、ただ、ただ脱帽するしかなかった。僕らは早速、この「Babe, I'm Gonna…」をレパートリーに取り入れた。その後71年にリリースされた「Led Zeppelin 4」は、あのロックの歴史に必ずや残る名曲「天国への階段(Stairway To Heaven)」を収めた素晴らしいアルバム。これを聴いてますます、ツェッペリンの素晴らしさに魅入られた。 その後、数々のアルバムを発表し、バンドとしては80年まで活動するが、僕は、やはり2~4枚目のアルバムを発表した頃が彼らにとって、音楽的には頂点だったような気がする(写真左=アルバム「Led Zeppelin4」。ジャケットにはバンド名がまったく記されておらず、当時話題になった)。 ジョン・ボンナム亡き後も、ツェッペリンの3人は何度か一緒にステージに立った。ジミーとロバートは、2人だけのユニットで活動を続け、7年ほど前には2人で来日公演をした。 しかし、その2人でのプロジェクトは、中近東の音楽に興味を持ったジミーの影響を色濃く受けた音づくりで、昔のツェッペリン的な音楽を期待したファンの気持ちは、果たしてどうだったか…。ステージではもちろんツェッペリン時代の曲も少し演奏したのだけれど、少なくとも僕には期待外れだった。 ジミーとロバート、ジョン・ポールの3人がステージで集まるのは、最近では何か大きなイベントの時だけ。でも、「僕らは決して一緒に演奏するのが嫌な訳ではない」とジミーやロバートは語る。ならば、墓場で眠るボンナムは無理にしても、残る3人でのツェッペリン再結成を僕は心から待ち望む。できれば、もう一度3人で日本へやって来てほしい。ツェッペリンと、あとキャロル・キングを生で見たら、外国人アーティストに関しては、僕はもう思い残すことはない。

2005/06/01

コメント(6)

全14件 (14件中 1-14件目)

1