2005年11月の記事

全13件 (13件中 1-13件目)

1

-

ブログ開設1周年!/11月28日(月)

去年のきょう、このブログを始めた。そして、とうとう1年が経った。旅行等で不在の時を除いて、一応2日に1回の更新は貫けた。取りあえず、1年間続けた自分を誉めてあげたい(すみませーん)。 でも、何度も言うけど、もちろん書き込みしてくれるブログ仲間や、訪れてくれるブログの読者の存在あってのこその「うらんかんろの日記」。いちいちお名前は挙げないけれど、皆さん、ほんとに、ほんとにありがとー! 1周年の節目に、何を記そうかといろいろと迷った(「5万ヒット」のときと同じようなことを書いても仕方がないし…)。迷った末に、何かヒントが得られるかなぁと思って、映画館に足を運んで時間を過ごすことにした。 僕が選んだ映画は、「大停電の夜に」(写真左=源孝志監督)。物語は、クリスマス・イブの夜、突然の大停電に陥った大都会・東京で、12人の男女が織りなすロマンティックなラブ・ストーリー(全てが純然たるラブ・ストーリーではないが…)。 12人とは――。不倫関係を清算し、泣きながらホテルのエレベーターに乗るOLと、そのホテルに勤める中国人研修生/妻と愛人の間で揺れる会社員と、ある秘密を抱える妻/10年間忘れられない女性がいるバーテンダーと、そのバーテンダーに密かに思いを寄せるキャンドル・ショップの女性店長/出所したばかりの元ヤクザと、そのヤクザの前妻(妊婦)/息子を捨てた女性と、50年間その女性を愛し続けた死期の近い男/乳がんを患うモデルと、天体マニアの中学生。 大停電の暗闇の中で、同時進行で繰り広げられる6つのオムニバス・ストーリーが、(ネタバレになるから詳しくは書けないけれど)最後には見事一つに結実する。大停電が起こらなければ出逢うことのなかった人たち。そんな出逢いが、新たなストーリーを生み出す。観終わって、心がほんわかと温ったまるような素敵な映画(写真右=映画の1シーン)。 6つの違うストーリーを、一体どのようにうまく組み立て、エンディングに持っていくのだろうかと若干心配しながら、観ていたのだけれど、脚本家(相沢友子という30代の女性)は実に巧みに構成し、説得力あるストーリーに仕上げていた(若干出来すぎと言えなくもないが、それはまぁフィクションだから…許そう)。 映画は基本的にはラブ・ストーリー。でも、いわゆる単純な男女の間だけのラブ・ストーリーではない。親子の間の愛であったり、別れた男女の愛であったり、見知らぬ男女の友愛であったり、災難に遭遇した人たちの純粋な助け合い(これも広い意味での愛)であったり…、その愛の形はさまざま。光の消えた一夜だけの中で、その愛に奇跡が起こる(写真左=映画の1シーン)。 映画はとにかく、2度と実現しないだろうと思える、結構すごい豪華キャスト。豊川悦司、田畑智子、田口トモロヲ、原田知世、吉川晃司、寺島しのぶ、宇津井健、淡島千景、香椎由宇、本郷奏多、井川遙、阿部力…。 加えて、とても嬉しかったのが、この映画のテーマ曲がビル・エバンスの永遠の名アルバム「ワルツ・フォー・デビー」(写真右)に収められている、「マイ・フーリッシュ・ハート」であったこと。以前にも書いたけれど、僕がジャズ・ピアノのバラードで一番好きで、一番よく弾いている曲。この曲が、映画の全編を通して象徴的に使われている(ちなみにバーテンダー役の豊川悦司が経営するBARの名前も「FOOLISH HEART」)。 僕なりの解釈では、この映画で、監督や脚本家が一番訴えたかったことは、「人は誰でも一度くらい間違いを起こす」…でも、「人は誰でも他人に対して優しくなれる」ということ。そんなメッセージが、この映画を観た人の心にじんわりと伝わってくる。 この6つのオムニバス・ストーリーを観た後、僕は、ブログの付き合いと何となく共通するようなものを感じた。大停電の夜ではないけれど、ブログの世界は、「出逢いの奇跡」を生んでくれる。そして、それはネットと無縁の、普通の人生を送っていたら、絶対あり得なかった出逢い。 神とか仏とかの存在はあまり信じない、不信心な僕だけれど、「運命の神」のような存在は信じている。出逢いを取り持ってくれるインターネット(ブログ)はまるで、そんな「運命の神」。感謝しても仕切れないくらい。このブログがいつまで続けられるかは断言できないけれど、取りあえずは2周年を目指して、頑張ってみようと思う。 最後に一つ。2年目からは「充電」も兼ねて、少しペース・ダウンしようと思います。これまでの「2日に1回の更新」は、「2~3日に1回」というペースにしますが、どうかこれからもご愛読よろしくお願いしまーす(次回の更新は、12月1日を予定)。人気ブログランキングへGO!→【人気ブログランキング】

2005/11/28

コメント(24)

-

友人Hが洋楽に挑む/11月26日(土)

約1カ月ぶりにホームグランド・ピアノBAR「M」(写真左上=「M」の周辺)にお邪魔する。今回は同級生の友人H君(男性)と一緒に。友人はプロ歌手並みに歌が上手いので、学年でも有名だった男。僕は、時々彼を「M」に誘って、一緒に歌伴のお遊びをする。 しかし彼にも弱点があって、邦楽はポップス、ニューミュージック、フォーク、歌謡曲などめちゃ強いんだけれど、洋楽はフォーク、オールディーズくらいしか歌えない。洋楽ポップス、ロック、ソウル、ジャズなどは、ビートルズ以外はほとんど駄目。 そこで、僕は事前に彼に、洋楽の課題曲をカセットテープに入れ、歌詞とともに送って、「練習しておいてくれよ」と言いつけておいた。そしてこの夜、彼は苦笑いして、「あまり練習できんかったけれど、まぁなんとか頑張ってみるよ」と現れた。 彼が練習してきたのは、「Desperado」「Song For You」「Killing Me Softly With This Song」「Masquerade」「Honesty」等々。 洋楽の歌は、よほどよく聴き込んでいないと、メロディーへの歌詞の入り具合が難しい。歌ったことのない洋楽の歌に初めて挑戦する人は、たいていこれで失敗する。とにかく、よく聴き込んで、こつこつと地道に練習するしかない。 で、今回の友人との歌伴だけれど、「Desperade」「Killing Me…」「Masquerade」はほぼ10点満点だったが、「Song For You」は8割の出来(写真右=「Desperade」の収録されているイーグルスのアルバム)。 「Honesty」は、「まだ無理やなー、 もうちょっと曲をよく聴いてから、またやろか」と僕がダメ出し。プロ並みに歌が上手くて、曲も何度か聴いているはずの彼だが、歌詞カードを見ながら歌っても、洋楽っていうのは結構難しいのである。 さて、いつもの歌伴パートナーSさんとはこの夜は、新曲(これは珍しく僕の方からリクエストしたもの)に挑戦。AIという女性歌手の「STORY」という曲(写真左下は「STORY」のCDジャケット)。最近僕が一番気に入っているバラードだ。 AIは1981年生まれ。父が日本人、母が日伊のハーフという。小中学校を鹿児島で過ごした後、96年アメリカに渡り、ゴスペル・グループに入って修業を積んで、天性の歌唱力をさらに磨いてきた。僕は、「おそらくここ数年で大ブレイクするんじゃないか」という予感がする。 さて、「STORY」への挑戦は、やはり頼んだのがちょっと直前過ぎたこともあって、お互い、はっきり言ってまだ早かった(笑)。Sさん、ごめんね! 次回に再度挑戦でーす。気分を変えて、「Overjoyed」「Automatic」などを歌伴。こちらは息も合って、まずまず。 さて、僕はこの日、気分を変えてジャズ・スタンダードの弾き語りに挑戦。曲目は「Softly、As In A Morning Sunrise」「My Favorite Things」等々。初めての披露にしては、まずまずだったかなーなんて甘い自己評価。 お客さんでなぜかドラムとベースの上手い人がバックをつとめてくれて、なかなか得難い経験でありました(とくにベースの人、めちゃ上手かった。有難う!)。こんな出会いがあるから、ピアノBAR通いはやめられない。人気ブログランキングへGO!→【人気ブログランキング】

2005/11/26

コメント(6)

-

「黒いちごの谷」から生まれたモルト/11月24日(木)

ブログの友人の間では最近、シェリーがちょっとブレイク中。最近の静かなシェリー・ブームのきっかけは何なのかは知らないが、僕も近頃は、BARのカウンターで「マンサニーリャ」や「アモンティリヤード」を頼むことが多くなった。 以前にも書いたけれど、シェリーという酒とは、モルト・ウイスキーを通して出合った。ウイスキーの熟成樽として、シェリーは昔から重要な役割を果たしてきた。マッカラン、エドラダワー、グレンドロナック、ボウモア・ダーケスト、モートラック、オスロスクなどシェリー樽熟成で有名なモルトは、シェリーなくしてその存在は考えられない。 ブームに便乗し、最近は、熟成の最後の1~2年だけシェリー樽に移しただけで、「シェリー・カスク」と銘打って販売する蒸留所やボトラーズ(独立系の瓶詰め・販売業者)も目につくが、こんな商法にはちょっと首をかしげる。 モルト・ウイスキー好きの僕だが、なかでもアイラ系のモルト・ウイスキーと並んで、シェリー系のモルト・ウイスキーが好きだ。BARでモルトを飲むときの3回に1回は、シェリー系のものを頼んでいるような気もする。 シェリー系のモルトなかでも最近僕のお気に入りは、グレンドロナック(Glendronach=写真左)。ゲール語で「黒いちごの谷」を意味するその名は、シェリー樽熟成のモルト・ウイスキーにとてもお似合いだと思う。 赤みがかった深い琥珀色は、まさしくシェリー樽由来の証(あかし)。香りはスイートで、かすかにスモーキー。味わいはリッチで、フルーティ。ブレンディド・ウイスキー「ティーチャーズ」のキー・モルトとしても知られる(写真右=石造りの建物が美しいグレンドロナック蒸留所)。 マッカランはしばしば「モルトのロールスロイス」と形容されるが、グレンドロナックは、さしずめ伝統の名車「ベントレー」か「ジャガー」か(写真左=この夏、イタリア帰りにヒースロー空港のリカー・ショップで購入した「グレンドロナック25年(1968年蒸留)」。見るからに旨そう! 日本国内にはほとんど出回らないボトルらしく、ネット・オークションでは、5万円以上の値も。ヒースローでは3分の1くらいの値段で買えました!)。 グレンドロナック蒸留所は1826年の創業。創業主は当時の田舎の地主の息子という話だが、その後何人かの人手に渡ったあと、現在はアライド・ディステラリーという会社の所有になっている。 同蒸留所の特徴は、頑固なまでに伝統的な製法を今も守っていること。地元産の大麦を使い、フロア式の麦芽づくり、オレゴン松を使った木桶発酵、石炭による直火蒸留…。そして、もちろんオロロソ・シェリーの樽を使った丁寧な熟成。 以前は、オーク樽熟成のオフィシャルの12年物も出していたが、現在の12年物は「シェリー樽熟成&オーク樽熟成」のバッディド・モルト。シェリー樽100%のものは15年物がメインになっている。 ただし、このグレンドロナックという銘柄は、ボトラーズ物でさまざまな種類のものが商品化されており、我々にとっては嬉しい限り(写真右=これは「ノン・チルフィルター(無濾過)・ノン・カラーリング」をうたい文句にしたあるボトラーズのグレンドロナック。でもシェリー樽熟成がウリなのに、この色って何なのだろう?)。 僕は、これからもこのグレンドロナックを愛し続けていく。願わくは、18年ものとか、21年ものとか、もう少しオフィシャル・ボトルにバリエーションを持たせてほしいんだけれど…。人気ブログランキングへGO!→【人気ブログランキング】

2005/11/24

コメント(8)

-

和歌山弁おもしゃいじょぉー/11月22日(火)

かなり久しぶりに言葉(方言)の話題。和歌山と言えば、関西にあって、大阪、京都、神戸というビッグ・ネームに隠れ、全国的な知名度はいまいちだ。同じ関西人の間でも、和歌山は残念ながら存在感が薄い(和歌山出身の人、ごめんなさーい)。 僕は京都生まれの大阪育ち。そして現在は兵庫県に住んでいる。同じ関西だけれど、あまり和歌山へ出かけることは少ない。ただ、親戚筋にも会社の友人にも、和歌山出身の人はいる(写真左=和歌山は紀州徳川家55万石の城下町。八代将軍・吉宗は紀州徳川家出身です)。 関西以外の方は、和歌山と言えば、何を思う浮かべるだろうか? 黒潮、クジラ、温州みかん、南高梅、熊野古道、高野山、保守的な土地柄、それともそれ以外? ステラビアさんや、na_geanna_mさんら関東の方に一度聞いてみたいなー。 さて、本題の言葉の話。同じ関西弁でも、和歌山弁はかなり独特の色合いを持っている。和歌山と言っても広いので、一応ここでは紀ノ川筋、主に和歌山市周辺を中心とする表現について記す(写真右=温暖な気候が美味しい温州みかんを産む)。 和歌山弁の最大の特徴でもあり、しばしばギャグのネタにもされるのは、「ざ行」の発音が「だ行」になること。和歌山弁に、「ざじずぜぞ」は必要ない。ほとんどが「だぢづでど」になる(写真左=先ごろ、「世界遺産」に認定された熊野古道)。 よく典型的な和歌山弁のたとえ話で紹介される話。和歌山の子どもたちが動物園に訪れた。鼻の長い動物の前に行って、子どもたちは叫んだ。「あっ、どうさんがいる!」。かように、和歌山では、座布団は「だぶとん」、雑巾は「どうきん」、安全は「あんでん」になる。 笑い話で、和歌山出身の元阪神・プロ野球選手、藤田平氏がラジオの野球解説していたときのこと。本人は「絶対絶命のピンチですね」と言ったつもりだったのだが、僕には「でったいでつめいの…」としか聞こえなかった(写真右=美味しい梅干しでも有名。とりわけ「南高梅」は最高の品質!) もっとも、それでは若い人が「ざ行」の発音ができないのかと言えばそうではない。和歌山出身の人でも、大阪や神戸に来たら、ちゃんと「ざ行言葉」を話しているから、やはり、言葉は風土・文化が創るということなのか(写真左=江戸の頃から、「黒潮の恵み」であるクジラを食する和歌山県人)。 僕の親戚筋で和歌山出身のおじさん(和歌山弁では「おいやん」となる)は、和歌山でも南部の湯浅というところの出身(湯浅は醤油の産地で有名)。だから、結構きつい和歌山弁を喋っていた。同じ関西人の僕でも、おじさんに意味を確かめないと分からない言葉や言い回しもたくさんあった(写真右=「和歌山のシンボル」は数あれど、白浜の円月島も有名)。 和歌山弁では、自分のことをよく「あが」とか「わが」と言う。現在70代のおじさんは10代後半で大阪に出てきたので、今ではすっかり大阪弁に馴染んでいるが、酒が進むとやはり、時々「わががー」なんて口に出る。ついでに言うと、あなたのことは「おまん」と言う。「おまん、よう聞けよ」なんて…。 語尾が「です、ます」が「~じょぉ」となるのも特徴(例:「おまんの言う通りじょぉ」)だが、これは阿波(徳島)弁にも似ている。現在進行形は「~ちゃぁる」(例:車が走っちゃぁる)(写真左=真言密教の聖地「高野山」。奥の院には弘法大師・空海が眠る) 質問や疑問の「~ですか?」は「~かえ?」となることが多い(例:「この料理好きかえ?」)。接続詞も面白い。僕の「おいやん」はいつも、「ほやけど(標準語=しかし、大阪弁なら「そやけど」かな)」「ほやさけ(同=つまり)」「ほいたら(同=そしたら)」だった(写真右=日本一の大滝「那智の滝」)。 そして、とにかく和歌山弁では語尾に「~よー」をやたら付ける。「このあいだよー、あそこの店いったんよー、安くてよー、味もええんしょよー」なんて、出てくる文節ごとに語尾が「よー」のオンパレードなんてこともある。(写真左=和歌山の最高の海の幸、クエなべ。やや高価だけれど旨ーい!)。 とにかく書ききれないくらい和歌山弁は魅力的。なかでも、僕が一番好きな和歌山弁は「連れもって、いこらー」(一緒に行こうよー)。何となくとても親しみを感じる表現だと思わない? でも残念ながら、僕でもなかなか普段は聞く機会はない。今度、機会を見つけて「生の和歌山弁」を聞きに行ってみようかなー。 最後に、和歌山出身の有名人は誰だろうとちょっと調べてみた。もう亡くなった人もいるけれど、華岡青洲、南方熊楠、松下幸之助、坂本冬美、東尾修、有吉佐和子、楳図かずお、小林稔侍、デューク更家、ラル・カンシェルのhyde…。う~ん、多彩だなぁ…(写真右=アドベンチャー・ワールドのパンダも和歌山の“有名人”?!)。 和歌山出身の人って、自分のことを「和歌山出身です」とはあまり言わずに、「関西出身」と言う人が多い(コンプレックスがあるのだろうか?)。確かに、「個性に乏しい」とか「田舎で、考え方が保守的」とか、若い世代には引け目もあるようだ。 でも、これからは変わる可能性だってある。自分が保守的にならなければ確実に世の中は変わる。和歌山には何よりも、京阪神にはない、自然と温暖な気候と美味しい海・山の幸がある。そんな故郷・和歌山を、もっと自慢に思ってもいいと僕は思うのだが…。【注】タイトルの「おもしゃいじょぉー」は和歌山弁で「面白いよー」の意。人気ブログランキングへGO!→【人気ブログランキング】

2005/11/22

コメント(8)

-

Seikoはきっと、輝き続ける/11月20日(日)

旧姓・蒲池法子(かまち・のりこ)。福岡県久留米市出身。これだけ聞いて、もう誰のことか分かった貴方は相当な「通」。 1980年、18歳のとき「裸足の季節」でデビュー。その後次々とヒット曲を送り出し、女性ポップスの世界で不動の地位を築く。とりわけ呉田軽穂&松本隆のコンビで送り出した初期の名曲の数々(「赤いスイートピー」「渚のバルコニー」「秘密の花園」「瞳はダイヤモンド」等々…)は、今やポップスのスタンダードになっている。 ここまで言えば、もう隠す必要もない。1962年3月生まれにして、43歳の今日においても、なお輝き続ける(少なくとも僕はそう思っている)松田聖子(写真左)。ついでに言うと、159cm、40kg。A型で、魚座という。 好きな日本の女性歌手はいろいろあるけれど、「誰が一番好きか?」と聞かれたら、「笑われるかもしれないけど…」と断ってから、僕はいつも、真っ先に「松田聖子」の名前を挙げる。 聖子と言えば、ひと頃はやっかみと妬みの対象として、マスコミのバッシングを一身に浴びていた(同性の女性にはあまり評判はよろしくない)。数々の男性と浮き名をながし、2度(合ってたかな?)の結婚・離婚をくり返し、そして今なお恋多き女性。 あらゆる人生経験は、すべて人生の栄養分(こやし)としてしっかり吸収しているような生き様。僕は、そんなしたたかな彼女が好きだ。僕よりも少し下の世代の彼女だけれど、僕はなんとなく同時代を生き抜いてきた同志のようにさえ思う。 松田聖子の名前は、ソニー・ミュージックの担当者が世界に通用する名前ということで、車の「マツダ」と時計の「セイコー」から取って、名付けたというのは有名な話(写真右 ( C )公式HPから)。 念願の米国進出にも2度(90年&96年)挑戦した。中途半端は嫌い。結果がどうであれ、聖子はまず英語に必死で取り組んだ。その努力の結果、インタビューでも通訳なしで受け答えできるまでに英語力を身につけた。テレビでその様子を見た僕は、驚いた。 2度の全米市場挑戦は、残念ながらいずれも成功しなかった。米国進出のために、レコード会社まで移籍(「ソニー」から「ユニバーサル」へ)したのに…。たぶん、ヒップ・ホップ系の曲をメインに据えた戦略が間違っていたのだと僕は思う(写真左=96年に全米で発売された「Was It The Future」 。結構いい曲ぞろいのアルバムだったんだけどなぁ…)。 松田聖子のヒット曲は数多くある。テレビの音楽番組での人気ランキング等では、だいたいいつも「赤いスイートピー」「スイート・メモリーズ」「ロックン・ルージュ」「抱いて」「あなたに逢いたくて」等が上位に入るが、僕が一番好きなのは「瞳はダイアモンド」(写真右)(なぜなのかと聞かれても、答えに困るけれど…)。 松田聖子の歌は、意外と難しい。行きつけのピアノBAR「M」ではよく歌伴をさせられるけれど、意外と音域が広くて、難曲が多い。僕自身は、弾き語りできるのは「スイート・メモリーズ」くらい(今井美樹や竹内まりやの歌は、意外とキーが合うのだけれど…)。 最近の聖子は、娘SAYAKAとのゴタゴタばかりが話題になって、音楽でのニュースが少ないのは残念。でも、きっとそのうちにまた新しい一面を見せてくれるに違いない。僕は、これからも聖子の生き様と歌を見守っていくつもり。 最後に蛇足。聖子の現在の本名は、神田法子。「えー? 離婚したんじゃなかったの?」と誰もが思うに違いない。神田正樹と離婚する際、娘の名前が変わるのを不憫に思った末に、旧姓には戻らず、神田姓を選択したのだという。人気ブログランキングへGO!→【人気ブログランキング】

2005/11/20

コメント(15)

-

霜月、柚子色づく/11月18日(金)

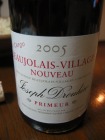

株価が連日のように高値を更新し、街は解禁なったボージョレー・ヌーボーで浮かれている。会社帰りに覗いたデパートのワイン売り場は、人であふれかえっていた。 聞くところによると、今年は「まれに見る出来のいい年」なんだという。でも、ワイン業界の戦略に踊らされているような気がしないでもない。だって、15年くらい前は、ボージョレーなんて誰も見向きもしなかった。 何人かのブログの友人も同じことを書いていたけれど、僕は、ボージョレー・ヌーボーは格別好きでもない。どちらかと言えば、重い味わいのカベルネ・ソーヴィニョンが一番好き。 でも嫌いでもない。まぁ、季節の風物詩だから、一応、一度くらいは買って飲む。ことし買い求めたのは、これ。「ジョセフ・ドルーアン」(写真左上)。ボージョレーにしては、ちょっとお高い値段だったが、去年飲んだボージョレーよりは確かに旨かった。 さて、ボージョレーの話はこの辺にして、冬至まではまだ1カ月ほどあるけれど、ここ数日の寒さもあって、我が家の柚子の実が色づいてきた(写真右)(花が咲いていた頃=5月頃=の柚子の木の写真はこちらに)。 この柚子の木は20cmほどの苗木を植えて、10年余。今では1.3mくらいにまで元気に育ってくれた。柑橘系の木は、実の付きのいい「表年」とそうでない「裏年」を隔年でくり返す。出来のいい年には50個以上の実が成る。 ことしは「表年」なので、実の付き具合はいいはずなんだけど、期待したほどの数は付いていない(40個くらいかな)。今年の夏は格別猛暑でも、冷夏でもなかった。なぜだろう。その理由はもう少し分析してみないと分からない。 それはともかく、せっかくだから数個をもいで、ジュースをとって、何かカクテルをつくってみようとかなと思った。柚子は、同じ柑橘類でも独特の風味(香り)を持つ。スダチでもカボスでもシークヮーサーでもない風味。でも、ライムやレモンと違って、柚子を使ったカクテルって意外と少ない。 だから自分で考えるしかない。僕が取りあえず考えたのは、ウオッカ・ベースに柚子のジュース、柚子のリキュール(ドーバー柚子)&グレナディン・シロップ少々、これをソーダで割って頂く(写真左=まだ名前のない「柚子のカクテル」)。風呂あがりだったので、我ながら実に旨い(と自画自賛)。連れ合いの評判も上々だった。 さて、本格的に柚子を収穫できるのはもう少し先。その時は、柚子湯に使ったり、ジュース用にしたり、皮を削って冷凍しておいたり(これが結構料理に重宝する)、中をくりぬいて冷凍して、おせち料理でクラゲの酢の物中華風を入れる器として使ったり、結構いろいろ利用価値がある。 実のなる植物を栽培するのは実に楽しい。収穫は1年に一度だが、その喜びは大きい。来年はブルーベリーに挑戦するつもりだが、果たしてうまくいくかなー?人気ブログランキングへGO!→【人気ブログランキング】

2005/11/18

コメント(8)

-

「いんたーぷれい」を大阪で/11月16日(水)

「Interplay(インタープレイ)」と言えば、ジャズ・プレーヤーにとっては欠かせない心得。直訳すれば「相互作用」だが、奏者同士の心と心で通じた、演奏上の駆け引き。まさにジャズそのものを表す言葉かもしれない。 そんな名前を付けた、僕の知らない老舗のジャズ喫茶(夜はライブBAR)が僕の地元・大阪にあると聞いて、初めてお邪魔してきた。その名も「いんたーぷれい8」(写真左)。でも、初めての訪問だから、ひっそりと、こっそりと…。 店は大阪キタのはずれ、大阪駅からほぼ東方向へ、曽根崎周辺の猥雑なエリアを抜けて、15分ほど歩く。目指す店は、大阪・夏の陣で豊臣秀頼とともに自害して果てた淀君の墓のある太融寺という寺のそばにあった。 1958年(昭和33年)オープン。エラ・フィツジェラルドが大好きなママ、Nさん(写真右 (C)「いんたーぷれい8」のホームページから)が、なんと25歳!で開いた小さなジャズ喫茶が店のルーツ。店名の中にある「8」は、Nさんの誕生日(昭和8年8月8日生まれ)に由来するという。 ことし72歳になったNさんは、今はもっぱら昼のランチタイムの営業を担当。夜は息子さんが仕切る。Nさんは、夜の時間帯は時々しか店に出ないが、常連客たちは、Nさんのことを今も「ハチのお母さん」と呼んでいる。 そしてもう一つ有名な話。Nさんは、あの山下洋輔さんから「大阪のオカーチャン」とも呼ばれている。まだ売れない頃から、山下さんの面倒を見て、一生懸命支えてきたNさん。山下さんは今でも年に一度、ママの誕生日にこの店でライブを催すのが習わしになっているという。 「いんたーぷれい8」には、あのジャズ好きのタモリも訪れたことがあるという。店内にはグランドピアノもあるし、ジャズのアナログ・レコードや、JBLのでっかいスピーカーもある。ジャズが好きな人にとっては涙が出るような、素晴らしい空間だろう。 面白いことに、いま夜の時間帯を担当する息子さんも、実はミュージシャン。普段は厨房とカウンターを行ったり来たりしているが、土曜の深夜だけはギタリストやピアニストに変身するという。そういう僕も、まだ一度も息子さんの演奏を聴いたことがない。今度、土曜の夜お邪魔して是非聞いてみたい(写真左=コースターのデザインも素敵)。 お店はフード・メニューも充実している。僕の個人的なお勧めは「たこ焼きセット」。ワンドリンクにたこ焼き(8個)が付いて、確か1000円!だったかな? 僕は、いつもめちゃお得なこのセットを取りあえず頼んで、それから次のドリンクを考える。 せっかくグランドピアノがあるのだけれど、残念ながら僕はまだ一度も弾かせてもらったことはない。老舗はやはり敷居が高い。新参者の僕は、まず、もう少し顔を覚えてもらってからでないと、「ちょっと弾いていいですか」とは言い出しにくい。そのうち一度弾かせてもらおうと思っているけれど、さて、いつになることやら…。【いんたーぷれい8】大阪市北区西天満6丁目9-9 久栄ビルB1F 電話06-6363-4888 11時半~23時(土曜19時~) 日祝休人気ブログランキングへGO!→【人気ブログランキング】

2005/11/16

コメント(17)

-

Bar 酒庫: 親子2代、甲高い声も健在!/11月14日(月)

大阪キタの1軒の老舗BARを訪ねた。曽根崎・お初天神近くの古いビル。階段を上がってドアを開ける。するとカウンターの内から、「いらっしゃーい!」という甲高い声が聞こえた。 その声の主の顔を見て、僕は最初、マスターとよく似た顔の息子さんかと思った(親子で声も似ているし…)。しかし、すぐ隣にいる息子さんを見つけて、その人はマスターだと分かった。 でも、僕の想像していた、久しぶりに会うマスターとはどこか違う。マスターは「体を壊していて、最近は、店はほとんど息子さんに任せている」という話を聞いていた。ところが、僕の目の前にいるマスターは元気そうで、顔色のつやも実にいい。 「いやー、心臓が悪くて死にかけてねー。2年ほど大変だったよー。でも、もう大丈夫よー」とマスター。得意の甲高く、大きな声にますます磨きがかかっている。「元気になったんですね、ほんと良かったですねー」と僕。 この夜訪れたBARの名は「酒庫」(写真右)。1970年オープンだから、今年で36年目。マスターのHさんは今年73歳。10年ほど前からは息子さんがカウンターに一緒に立つようになった(写真左=カウンターにはマスターがロンドンで買い付けた珍しいモルトがいっぱい)。 僕は、大学生時代から酒庫に時々お邪魔していた。と言うか、昔はこんなオーセンティックなカウンターBARは、大阪広しと言えども、数えるほどしかなかった。話し方からも分かるけれど、Hさんは大阪人ではなく、(確か)九州の出身とうかがった。でも、今ではもう、他の誰よりも大阪のBARのマスターの顔になっている。 マスターHさんのキャラクターと並ぶ「酒庫」のもう一つの名物は、店内の壁という壁じゅうが棚で、古いボトルが所狭しと並べられていること(写真右)。 客が吸うタバコのヤニのせいで、ボトルはいずれも長い歳月で茶色く変色している(しかもボトルの肩に長年積もったほこりは、あえてそのまま。呼吸器系に自信のない方には、オススメしません)。 飾られてるボトルは2千本以上とか言うけれど、誰も数えた人はいない。客はボトルに囲まれて飲んでいるという雰囲気。「地震があったら、客はボトルの下敷きになるんちゃう?」と心配する僕に対して、マスターは、「大丈夫よー、ボトルの底は接着剤で固めているから、ハッ、ハッ、ハー」だって。 僕は、この「酒庫」でウイスキーのあれこれを学んだ。昔、ここで一番よく飲んでいたのは、「アボット・チョイス」というブレンディド・ウイスキー。水割りでしか飲めなかった、懐かしい学生時代(1杯400円くらいだったかなぁ?)。その「アボット・チョイス」という銘柄も、今はない。 そんな思い出が染み込んだ酒庫のカウンターで、久しぶりに、マスターの元気に復活した姿を見ながら飲んだ僕(写真左=ウイスキーの樽の蓋をデザインした「酒庫」のバック・バーの飾り)。 マスターは近く、1人でロンドンまでウイスキーの買い付けに行くんだと嬉しそうに話した。「オールド・ボトルなんか探さないよー。今売っているウイスキーの中から、美味しそうなものを探して、いっぱい買ってくるんよー」。こんなに元気なら、もう体の方は心配ないだろう。【Bar酒庫】大阪市北区曽根崎2丁目13-5 ビル2階 電話06-6312-3418,2280 午後5時~10時半 日祝休 ※料金は場所柄の割に意外と高めです。水や炭酸、氷をお酒とは別に料金をとる街場では珍しいバーです(昔は良心的なお値段だったのですが…。前記の理由もあって、最近は足が遠のいてます)。人気ブログランキングへGO!→【人気ブログランキング】

2005/11/14

コメント(4)

-

アイラ島の土地のオーナーになった!/11月12日(土)

先日、「最近、Blogに書くネタ探しが結構大変なんだよー」と言う話を、親しいバーテンンダーにしていたら、「こんなネタはどうですか?」と教えられた。 それは、貴方もスコットランド・アイラ(Isle of Islay)島の土地の「生涯貸借権」が得られるという話。あのラフロイグ(Laphroaig)蒸留所=写真左=が、保有する蒸留所内の30cm四方の土地をプレゼントするという”愉快な”キャンペーンをおこなっているんだという。 ラフロイグ蒸留所の公式サイトから申し込めば、誰でもその土地の権利証明書を数カ月後に貰えるのとのこと。うれしがりの僕は、早速トライしてみた。公式サイト内の「ラフロイグ友の会(Friends Of Laphroaig)」というリンクへ飛ぶ。 そしてそのページの指示通り、手元にあるラフロイグのボトルの背ラベルにあるバーコードの13ケタの数字を打ち込むと、申込書のフォーマット(用紙)が現れる。 名前、住所、生年月日、Eメ-ル・アドレス、自己紹介、ラフロイグ歴など、書き込むところが結構あって、少々疲れるが、終わって送信(Submit)すればめでたく完了! 画面はただちに、「Mr. ※※※※、Welcome to Friends Of…」というものに代わり、「Your plot number:269328」という土地番号が送られてきた。ご丁寧に、権利を獲得した土地の衛星拡大写真(写真左=赤い点が僕の土地らしいです)まで!見られる。 蒸留所内の土地のオーナーになったからと言って、地代が貰えるわけではない。単なるお遊びと言ってしまえばそれまでだが、あのアイラ島の小さな土地のオーナーになった気分は、なかなかいいもんだ。 僕より先に会員登録した人の話によると、忘れられた頃送られてきた権利証明書「Lifetime Lease On A Square Foot Of Islay」(写真右)には、こう記されていたという。 「もし貴方が(この証明書を持って)ラフロイグ蒸留所を訪れたら、地代(つまり僕がこの土地をラフロイグ社に貸している形)として、年に1杯のラフロイグが与えられ、その土地にも案内してもらえます。野生生物から身を守る装備一式も提供いたします」と記してあったという。 キャンペーンのチラシには、こんな泣かせる話もあった。ある時、骨壺を持った未亡人がいきなり蒸留所に現れた。彼女は蒸留所の関係者に「夫に与えられた土地へ連れて行ってほしい」と頼み、そして、その30cm四方のヒースの土地にうらうらしく遺骨をまいたのだという。 僕も、死んだら「遺灰を自分の土地(No.269328)にまいてほしい」と遺言に記しておこうかなと思ったが、「残された家族が迷惑するだけやろ」という友人の声を聞いてやめた。 それよりも、近い将来、アイラ島を訪れたら、自分の土地を訪れて、その上に立って、記念写真くらいは撮りたいな。あー早く実現させたいアイラ島への旅。人気ブログランキングへGO!→【人気ブログランキング】

2005/11/12

コメント(19)

-

何と地球は狭いこと!/11月10日(木)

社内の同僚が、「ちょっと付き合ってほしい」と言うので、大阪ミナミのBARで待ち合わせると、そこには外国人女性と一緒の同僚がいた。フランスから初めて日本にやって来たVさんという女性で、歳は僕らより一回り下くらい。 同僚は昔、冬季五輪も開かれたこともあるフランスのアルベールビルへ仕事で出張したことがあって、彼女は、その際知り合った現地の人の友人という。でも、実際会うのは、今回の来日が初めてとか。とってもフレンドリーな彼女のおかげで、初対面なのにすぐ打ち解ける。 3人の会話は、同僚←→彼女は英語(同僚は結構喋れる)。彼女←→僕は、英語&仏語(実は大学時代、一応4年間フランス語をやった僕。昔とった何とかで…)。でも、真剣にフランス語会話にトライするのは7年前にパリへ旅行して以来かなぁ…、覚えていた単語もすぐ出てこなくて、冷や汗の連続。 Vさんという女性は、現在グルノーブルに在住。本職は、写真を使ってアート作品をつくる芸術家だが、冬には地元でスキー教師もしているという。今回の滞在予定は約1カ月間。東京や京都などを訪れた後、大阪にやって来た(写真右=Vさんの作品=頂いた個展のパンフレットから=はとてもユニーク)。 彼女は、文楽に魅せられていて、この日、大阪ミナミにある国立文楽劇場で鑑賞したが、「あしたももう一度観るのよ」というまでの惚れ込みよう。地元に住む僕だが、恥ずかしながら、文楽はよく分からない。 そして、何とあさってからは4日間ほど、(僕がかつて暮らした)徳島へ行くと言う。徳島名産、「阿波三盆糖」の製造工程を見学に行くのだと、目を輝かせていた。「阿波三盆糖」と言えば和菓子などに使われる高級砂糖で、全国的にも知られている(東京でも、デパートで売っているのを見たことがある)。 徳島でも「三盆糖」をつくっている業者は限られる。最大手で、全国的に有名なのはO社。そこの社長の息子さんOさん(いまでは社長になっているのかな?)とは、徳島時代に、行きつけのBARで何度か会ったことがある。Oさんは無類のワイン通で、自分でワインセミナーなども主催していた。 そんな話をすると、何と今回の徳島行きもそのOさんの招待なのだという。何と地球は狭いこと!彼女とOさんは、Oさんがフランスでスキーに行った際に知り合ったという。そして、東京で一足先に出迎えたOさんに、「美味しい松茸やすし、天ぷらをご馳走になった」と嬉しそうに話していた(Oさんも、やるねぇ…)。 それはともかく、この夜、同僚と法善寺横丁で一足早く食事を済ませた彼女。でも、「まだ少し食べられるヨ」ということで、大阪名物のお好み焼き屋さんへ。ミナミにはお好み焼き屋さんは数多いが、我々は「美津の」という老舗にお連れする(写真左上)。 途中、道頓堀のあの喧噪のど真ん中を通過、ドン・キホーテのビルの壁面に設置された奇抜&巨大な観覧車を見て目を丸くする彼女。屋台のタコ焼きの前では、「オー、タコボール、美味しそう!」と立ち止まる。 「美津の」に着いた僕らは、豚イカ・ミックス焼きと、豚ミンチ入り焼きそば(写真左下)を頼んで、再びビールで乾杯。しばし歓談。そして、何とユース・ホステルに宿を取ったという彼女。「門限は11時」というので、残念ながら10時すぎにはお開きとなった(同僚がタクシーで送っていった)。 Vさんと僕は、「いつかどこかでの再会」を約束して別れたが、クレイジーな雰囲気の夜の大阪ミナミ体験。果たして、彼女の眼に、大阪がどう映ったのか、ちょっと気になるところ。人気ブログランキングへGO!→【人気ブログランキング】

2005/11/10

コメント(8)

-

皆さまに感謝、アクセス5万突破!/11月8日(火)

昨年11月28日にこのブログ(ページ)を始めてから、もうすぐ1年になる。嬉しいことにアクセスが、ついに5万を突破した。これも遊びに来てくれる皆さんのお陰だと、心から感謝している。 この間、国内外の数多くの方と知り合った。当たり前だが、その多くがブログというものがなければ、おそらくは一生出会わなかった人たち。今では、ひょっとして、学生時代からの友人よりもよく喋っているかもしれない友人もいる。 そういう意味で、ブログというのは実に不思議なパワーがある。先日も、リンクしてくれている方の日記を読んでいたら、びっくりすることがあった。その方が一緒に食事をしたという相手が、僕の昔の知り合いで、現在は消息がつかめていない人だった(今は雑誌の副編集長という重責をこなし、忙しくされていた様子を読んで嬉しかった)。 ブログは、基本的にはバーチャルな世界だが、ブログの存在には感謝してもしきれないほど。今では、もうブログなしの人生は、考えられないようになった僕がいる。 ブログは自己表現の場であり、ツールにすぎないかもしれない。しかし、コメントを書き込んでくれる人たちはさまざまで、自分の知らない世界のエキスパートであったりする(写真右=本邦初公開。徳島時代の友人が描いてくれた僕のポートレート)。 バーテンダーであったり、飲食店主であったり、エンジニアであったり、キャリアウーマンであったり、公務員であったり、絵描きであったり…。年齢も、性も、出身地も、血液型も、星座もさまざま。でも、娘と同じくらいの世代の人とも、ブログの場ではまるで普通の友だち同士に変われる。 みんなそれぞれの人生を歩み、その道のプロを目指して頑張る仲間。その姿に励まされ、9月から社内で畑違いの部署に異動になって戸惑う僕も、なんとか頑張れてこれた。 この1年間、ブログには直接触れなかったが、僕自身の家族以外の身内のことでも、ちょっと大変なことがあった(一部はなお現在進行形だ)。そんな悩みや苦しみも、このブログを続けることでどれだけ助けられたことか。 1人の人間が、1人の力で一生に学べることなんて、たかが知れている。ブログの交流を通じて、僕は、自分の知らない世界の知らないことを、学校の教科書や会社の仕事では決して得られないことを、いっぱい学んだ。 いつまでブログが続けられるかは分からない。でも、今は書くネタが続く限り、表現するという気持ちが萎えない限り、このブログの舞台からはさよならはしないつもりだ。皆さん、これからも末永くよろしくお願いしまーす。人気ブログランキングへGO!→【人気ブログランキング】

2005/11/08

コメント(11)

-

ちょっといい旅、篠山へ/11月6日(日)

秋晴れの土曜日、連れ合いと「ちょっとドライブでも行こうか」と意見が一致した。行き先は、「比較的近いところで」ということで、丹波の国・篠山(ささやま=兵庫県篠山市)へ。 たまたま今月号の月刊誌「ミーツ」(関西ローカルの情報誌です)で、篠山の特集をしていて、旨そうなお蕎麦屋さん(同じ兵庫では出石と並んで、蕎麦屋さんが多いことでも有名)なども出ていて、そそられていた(写真左=篠山城跡からの遠景)。 篠山と言えば、一般的に何を連想するだろうか。デカンショ節で知られる城下町、松茸、黒豆、丹波栗、山の芋の名産地、丹波杜氏の故郷、猪肉やボタン鍋でも有名…というところだろうか。 さて、以前なら阪神間の我が家から車で2時間以上はかかった篠山だが、今では、高速道(中国自動車道~若狭舞鶴自動車道)が整備されて、丹南篠山口インターまでわずか1時間ほどの距離(JRだと、あの脱線事故を起こした福知山線で大阪から快速で1時間半ほどで、篠山口という駅に着く)。 愛車を駆って、昼過ぎに到着した我々。お天気がいいこともあって、マイカーで来た観光客も多く、駐車場探しにちょっと苦労したが、幸い、町の中心部から徒歩10分ほどのところに無料駐車場を見つける。そして、徒歩で篠山の街を散策へ(写真右=石垣とお堀だけが面影を伝える篠山城跡)。 「まず、とにもかくにも腹ごしらえ」と、地元では有名というお蕎麦屋さん「一休庵」(写真左)へ。1時すぎだったが、すでに7組ほどの先客が待っている。まぁ、店内も広くて、客の回転も早そうだろうからと待つことにする。 待つこと15分余で、順番が来て、テーブルに案内される。かやくご飯の付いた「そば定食」を頼んでいる人もいるが、ここはやはり、蕎麦づくしでいきたいと我々は、皿そば(5皿)=写真右上、ゆばそば(冷)=写真右下、ゆばわかめそば(温)の3種を頼んでシェアすることに。 ここのそばは、つなぎ粉を使わない「十割りそば」というのがウリ。素朴な味わいが特徴だが、コシがしっかりあって、嬉しい。ただし、温かいおそばはダシ汁のなかに浸かっている間に、少しのびてコシが弱くなっていた。そばは冷たい方がやはり美味いのかもしれない。 篠山は城下町だから、町の中心にはかつては篠山城という城があった。腹ごしらえの済んだ我々は、その篠山城跡を訪れたが、今はお堀と石垣が残るだけ。城内には、かつての二の丸御殿が復元されていたが、木が新しいので違和感はぬぐえない。 城跡をあとにして、今度は旧街道沿いの土産物店などを見物。観光客は想像以上に多くて、歩道から道路にあふれるほど(と言っても、田舎の旧街道だから、専用の歩道があるわけではない)(写真左=丹波の黒豆は有名。最近では生産者の名前を前面に打ち出している)。 八百屋さん、木工製品のお店、漬け物屋さん、佃煮屋さん、猪肉がメインの肉屋さんなど、篠山ならではのお店が並ぶ。途中、ちりめんの着物屋さんの前で、テレビでもお馴染みの服飾評論家・市田ひろみさんと遭遇。お店の人と一緒に写真に収まってあげたり(写真右下)、相変わらずサービス精神旺盛な方でした。 「安い松茸があれば買って帰りたいね」と言い合っていたので、八百屋さんも何軒か覗いた。しかし、国産の最高級松茸の本場とあって、やはり形のいいのが4~5本入って、1万円から1万5千円というところ。目論みは見事に外れた。で、松茸はあきらめ、丹波黒豆(枝豆)と山の芋をお土産に購入。 汗ばむほど天気は良かった。僕らは、名物の黒豆ソフトクリームをほおばりながら、古い家並みをさらに散策。最後に立ち寄った「ささやま特産品館」では、なにか美味しい地酒はないかなと探したが、売っていたのは有名ブランドの「鳳鳴」ばかり。「鳳鳴」なら、阪神間でも買えるので有り難くも何ともないので、やめる。 そんなこんなで、時間も午後3時半をすぎていた。帰りの高速が渋滞したら嫌だからと、早めに篠山をあとにしたが、渋滞もまったくなく拍子抜け。むしろ走る車の数の少なさは驚くほど。天気のいい土曜日にこれでは、平日は推して知るべし。高速道路網が充実して便利になるのはいいけれど、これも次世代への借金になってるんだと思うと少々複雑な気持ちにもなる。 マイカーのドライブは愛車(T社のハイブリッド車「P」です)のおかげで快適(ガソリン消費も従来の半分)。でもマイカーで行くと、車窓の風景を見ながら、缶ビールにチクワという贅沢ができない。次回の日帰り旅は電車にで行きたいなぁ…。人気ブログランキングへGO!→【人気ブログランキング】

2005/11/06

コメント(17)

-

祝・復活1周年!:Fellow&Fellow/11月2日(水)

仕事で京都に行く機会を持った。その際、どうしても訪れたいBARがあった。やるべき事は夕方までに片付けて、僕は足早に祇園までタクシーを走らせた。 観光シーズンの秋本番だったが、京都の夜の人混みは穏やかだった。僕は、前もって聞いていた住所を頼りに、そのBARを目指した。以前、訪れた時の場所から、すぐ近くへ移転したという話を聞いていた。だが、夜の祇園の地理は分かりにくい。 客引きのお兄さんに目的のビルの場所を聞きつつ、ようやく、あるビルの4階にある、目指すBARへたどり着いた。「Fellow & Fellow」。おそらく、モルトへのこだわりという点では京都では一番のBAR(写真左=シンプルな扉を開けると…)。僕は、BAR好きの友人から、10年ほど前に教えられて以来の付き合い。 なぜ移転したのかは理由がある。04年8月、近所のビルから出火。類焼はしなかったものの、煙と消火の水攻めで店内のボトルはもちろん、内装も予想外の大きな被害を受けた。3ヶ月ほどの休業を余儀なくさせられた。 貴重な、数多くの、愛するモルトが台無しになり、落ち込んだマスターのSさんだったが、しばらくして、近くのビルに新たな再出発の場所を見つけて、再スタートを切った。そして、僕は本当に久々に、再生した「Fellow…」に足を踏み入れた(写真右=火事からかろうじて生き残ったボトルたち。ラベルに被災の跡が…)。 僕はせっかくだからと、途中、BAR好きの友人と待ち合わせて、一緒にお邪魔した。以前よりも広く、立派になって、カウンターも素敵になった店内。マスターのSさんはこの日、残念ながら用事で上京していて、店は弟子のT君が仕切っていた。 バック・バーの棚には、各種ボトラーズのさまざまなモルトがきれいに並べられていた。聞けば、「モルトなどボトルはほとんど、火事の後、買い直したんですよ」という。嬉しいことにT君は、数年前も一緒に訪れた僕らを覚えていてくれた。 「棚のマニアックなモルトばかり見つけて、頼んで飲んでましたよねー」と。うん、確かに、それは僕たちに間違いない。そして、この日も僕らは、ちょっと変わった飲み方をした。 目の前の新しいモルトには目もくれず、あの火事の中、幸運にも生き残ったウイスキーたちの棚があると聞いて、もっぱら、そちらの棚からボトルを選んで、次々と味わった。生き残ったウイスキーたちに、「よく頑張ったなぁ」と心の内で誉めてあげながら…(写真左上=この夜味わった素晴らしい銘酒たち。「Cadenhead」のオールド・ボトル=右の3本=も、今では稀少!)。 「Fellow…」にはもう一つ、僕が大好きな魅力がある。それは、店内にグランドピアノがあり、現在でも月に1回、第3土曜日にはジャズ・ライブを開催する。「音にもこだわる店」という、モルト・バーとは違った、もう一つの魅力的な「顔」がある(写真右=こんな凄いお酒も頂きました。「Ne Plus Ultra」)。 久々に出会う「Fellow…」のグランドピアノ(実際は、火事でやられて買い換えたのだという)。早い時間で、他にお客さんもいなかったので、お店の方の許可を得て、僕はそのピアノで数曲弾かせてもらった。とても、とても心地よい気分。演奏に夢中になっているうちに、酒を飲むピッチで、友人に先を越されてしまったけれど…。 新たなお客さんがドアを開けるまで、2時間近く、僕らは久しぶりに「Fellow…」でのゆったりとした、静かな時間を堪能した。Sさんに再会したかったけれど、それは次回の楽しみにとっておこう。 帰って数日後、Sさんから葉書が来た。「第二の幕開けから、11月4日で早一年が経ちます。こうして1周年の報告をさせて頂けるのも、ひとえに…」云々という文面。律儀なSさんに感謝、感激。京都のBARはいつ来ても、ほんとに、あったかい。【Fellow & Fellow】京都市東山区祇園町北側347 マルトー13ビル4F 075-525-0770 午後7時~午3時 日祝休(なお、お値段は少々高めです。モルトを飲む時はきちんと値段を確認しましょう)。人気ブログランキングへGO!→【人気ブログランキング】

2005/11/02

コメント(8)

全13件 (13件中 1-13件目)

1

-

-

- 今日のコーヒー

- C&T石井珈琲2025年11月13日_千葉県鎌…

- (2025-11-13 12:39:05)

-

-

-

- ☆ワインに合うおつまみレシピ大公開☆

- 簡単おつまみレシピ いろいろ🍷 箸…

- (2025-07-15 05:52:26)

-

-

-

- 今日のワイン

- 【wine】アルザスシリーズもだいぶ消…

- (2025-11-14 12:08:47)

-