2005年03月の記事

全14件 (14件中 1-14件目)

1

-

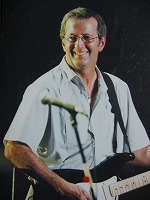

エリック・クラプトン--Happy Birthday!/3月30日(水)

「ギターの神様」の称号で呼ばれるスーパー・ギタリストと言えば、エリック・クラプトンである。一見ゆっくり弾いているように見せて、見事な早弾きを見せるので「ミスター・スローハンド」なんて、ニックネームもある。そのエリックは、きょう3月30日が60歳の誕生日。ハッピー・バースデイ、エリック!!(写真上は、99年の来日コンサートでのエリック=大阪城ホールでのステージ。笑顔がとてもいい!) 英国・サーリー州で生まれたエリックは、10代後半にはもうギタリストとしての活動を始め、18歳でヤードバーズというグループに加わった。ヤードバーズは、エリックのほか、ジミー・ペイジ(ツェッペリン)やジェフ・ベックというスーパー・ギタリストを生んだことでも有名だ。 エリックはその後、ジョン・メイオール&ブルースブレイカーズを経て、ジンジャー・ベイカー(ドラムス)、ジャック・ブルース(ベース)と、かの伝説的なグループ「クリーム」を結成する。クリームは僕が書くまでもないが、約3年半の活動中に、「ホワイト・ルーム」「バッジ」「クロスロード」「サンシャイン・オブ・ユア・ラブ」など、歴史に残るヒット曲を放ったロック史に残るスーパー・トリオ。 クリーム解散後、エリックはジンジャー・ベイカー、スティーブ・ウインウッド(トラフィック)らと、幻のグループ「ブラインド・フェイス」を結成したが、残念ながらわずか1枚のアルバムを出して解散。エリックはその後、デレク&ドミノスという独自のグループを結成する。ドミノスとしての活動は、当時さほど目立つものではなかったが、あの名曲「レイラ」を生んだことで歴史には名を残した。 エリックはクリームやブラインド・フェイスなどの活動のかたわら、ビートルズのジョージ・ハリスンと親交を深めていった。その縁で、あのホワイト・アルバムに収められたジョージの名曲「ホワイル・マイ・ギター・ジェントリー・ウィープス」のギター・ソロを、クラプトンがとることになる。 エリックとジョージは私生活でも、ジョージの前妻、パティ・ボイドがその後、エリックの妻となるなど因縁深い関係が続いた。エリックとパティはその後別れたが、ジョージが亡くなるまで3人の固い友情は続くなど、実に不思議なトライアングルだった。有名な話だが、ジョージの名曲「サムシング」やエリックの「レイラ」や「ワンダフル・トゥナイト」は、パティに捧げられた曲だ。こんな名曲の数々を捧げられて、パティは本当に幸せ者だと思う。 僕は、エリックのステージは2度観た。一度目は、ジョージと一緒に来日した1991年12月の日本限定のコンサート。このときのエリックはソロ・パートで5、6曲歌ったほかは、ほぼジョージのサポートに徹していた。 私生活ではこの年の春、4歳の長男コナー君を自宅マンションからの転落事故で亡くすという不幸もあったが、ステージのエリックはその悲しみを振り払うように、元気なギター・プレイを見せてくれた(写真下=クラプトンを知るための入門編の1枚と言えば、やはり「The Cream of Eric Clapton」。クリーム時代から80年代までのソロ活動時のヒット曲が網羅されている)。 2度目はアルバム「ピルグリム」を発表した後の1999年のツアー。このときは、亡きコナー君に捧げた「ティアーズ・イン・ヘブン」のほか、「チェインジ・ザ・ワールド」をアコースティックで弾き語りしてくれたが、当時日本でも公開中だった映画「プリティ・ブライド」の主題歌で、エリック自身が歌っていた「ブルー・アイズ・ブルー」はなぜかステージで歌わず、少し不満が残ったけれど…。 ギター少年だった僕は、昔、当然クラプトンにあこがれ、「レイラ」のイントロを必死でコピーしたりした(でも、エリックのようには弾けなかった)。エリックに敬意を表して、エレクトリック・ギターは彼と同じフェンダー・ストラトキャスターを買った(彼愛用のBlackieモデルではなかったけれど…)。ピアノの弾き語りには、「レイラ」はちょっと合わないので無理だが、「ティアーズ・イン・ヘブン」や「ワンダフル・トゥナイト」は好きで、時々歌う。 「ティアーズ…」の大ヒットに続くアンプラグド路線の成功で、今ではすっかり立ち直った感のあるエリック。2002年1月には、31歳年下のグラフィック・アーティストと再婚。結婚式で6カ月の長女もお披露目したという嬉しいニュースも飛び込んできた。 新しい家族との幸せを得た60代のエリックが、今後どういう変化を遂げていくのかは、とても楽しみ。どうか体力と気力の続く限り、すばらしい音楽とギターを聴かせていってほしい。

2005/03/30

コメント(14)

-

吉田バー:3世代に愛されて…/3月28日(月)

吉田バーと言えば、誰もが認める大阪屈指の老舗BAR。大阪の旅行ガイドブックなら、まず例外なく紹介されるBARだろう。昭和6年(1931)の創業。ことし75年目を迎える。 創業当時は現在地(道頓堀川の南側、御堂筋から西へすぐ)より少し東方の、千日前という処にあったが、戦後、今の場所に移った。チーク材をふんだんに使った落ち着いた内装。長年集められたミニチュア・ボトルが棚狭しと並べられ、座れば少しきしむカウンターの椅子も歴史を感じさせる(写真左下は、店内カウンター席の様子)。 初代オーナーの吉田寿二さんは、もともと繊維関係の仕事をしていた。ところが、第一次世界大戦後の不況の余波で、経営していたメリヤス問屋を閉めざるを得なくなった。舶来のものに関心が強かった吉田さんは、当時まったく新しい業種であった、バー経営で再出発しようと心機一転、決意する。それが「吉田バー」の始まりである。 昭和初期、洋酒を仕入れるのは大変な苦労だったに違いない。だが研究熱心で、努力家の吉田さんを、常連客は海外出張の折などに珍しい洋酒を買ってきたりして支え、店は順調に発展してきた。 2代目オーナーとなった息子の芳二郎さんは、昭和26年(1951)、24歳から父親と一緒にカウンターに立ち始めた。芳二郎さんも、父親以上に研究熱心だった。その成果は、「洋酒入門」「洋酒入門2」(1968年、保育社刊)という2冊の著書に結実している。 実は意外と知られていないのだが、芳二郎さんは下戸で、お酒がほとんど飲めなかった。にもかかわらず、今も版を重ねる歴史的な本を著したのは、立派と言うしかない。本が出版された昭和40年代前半は、おそらく日本にはまともなカクテル・ブックなどなかった時代。年配のバーテンダーやBAR好きの方で、この芳二郎さんの本にお世話になった人も多いだろう。 残念ながら、芳二郎さんは2001年5月に78歳で亡くなられた。僕は初代の寿二さんは存知あげないが、芳二郎さんの仕事ぶりは、僕がBARで酒を飲み始めてからはずっと見続けてきた。いつも背筋をぴんと伸ばし、カウンターに立っていた芳二郎さん。無駄口はほとんど言わず、真面目で実直な人柄は、誰からも愛された。 店はいま、芳二郎さんの長女の啓子さんが3代目を継ぎ、カウンターを守る。長い歴史を持つが故、当たり前だが、常連客の年齢層は高い(50歳以上の比率がとても高い)。3世代で通うというファンも少なくない。店は一応午後4時開店だが、3時半くらいから常連客が集まり始める。そんなせっかちな客たちを、店は嫌な顔一つせず迎え入れるから、不思議なBARだ。 客たちは、BGMのない静かな店内で、新聞を読みながらウイスキー・グラスを揺らし、琥珀色の美酒を口に運ぶ。ミナミの繁華街の喧噪(けんそう)は、店の中までは聞こえない。吉田バーには今日も、昔と変わらぬ、ゆったりとした時間が流れている。【吉田バー】大阪市中央区難波2-4-6 電話06-6213-1385 午後4時~10時 第2・4土曜と日祝休

2005/03/28

コメント(4)

-

パブ料理は旨い!/3月26日(土)

休日などに、たまに厨房に立つ。どこかの雑誌やネットで見た美味しそうなメニューを自分で作って試す。つれ合いは、普段は厨房に入られるのをあまりいい顔しないが、この日ばかりは「食べる人」に徹することができるので、すずしい顔をして僕が調理するのを見ている。 作るメニューは、和洋中からエスニックまでいろいろ。当たりはずれはあるが、これはこれで作っている方は楽しい(食べさせられる方は可哀想だが…)。一番最近作ったのは、イギリスのパブ・メニューを真似たもの。パブと言えば、やはり「フィッシュ&チップス」(写真上)は欠かせない。タラの切り身に衣(小麦粉、コーンスターチ、卵、ビール、サラダ油などでつくる)を付けてカラッと揚げて、塩とヴィネガーで頂く。付け合わせには、フライド・ポテトがぜひもの。 他には耐熱皿にスライスしたジャガイモを並べ、上にタマネギ(スライス)やアンチョビ、とろけるチーズ、ニンニク(みじん切り少々)を載せて塩・コショウし、オーブンでただ焼くだけという、実にシンプルな料理。これがまた、めちゃめちゃビールに合う。 それから、あるバーテンダーさんに教えてもらった「ウェリッシュ・ラビット」という一品。おろしたチェダー・チーズと粒マスタードをギネスビールで混ぜ合わせる。それをライ麦パン(なければ、薄くスライスしたバゲットでもOK)に塗って、トースターで焼くだけ。これもまた簡単で、とても美味い。 野菜っ気(ビタミン)が少ないなぁ、と思って、コールスローを別に作ったが、これはまぁ普通のコールスロー。でもどこか少し、イギリス風にしたかったので、イギリスを代表するブルーチーズ「スティルトン」をおろしたのを少し散らしたが、これは好みが分かれるところだった。 でも、本当に作りたかったのはハギス。ハギスと言えば羊の内臓などをミンチにしてスパイスで味付けした、スコットランドの伝統料理。炒めたり、ボイルしたりして食べるが、見た目は「そぼろ肉」のよう。臓物と聞いただけで顔をしかめる方もいるだろうが、意外とクセになる美味しさなのだ。 マッシュポテトと一緒にパンやカナッペに塗ったりして食べるが、食べる際にモルト・ウイスキー(アイラ系が一番合う)を少し振りかけて食べると、これがまた旨い! もちろんゼロから作るなんてたいそうなことをする訳ではなく、ハギスの缶詰を利用しようと思ったのだが、例のBSE騒ぎの余波で、現在は輸入禁止となっている。代わりにと言ってはなんだが、現在は「ベジタブル・ハギス」なる缶詰(写真下)が輸入されて売られているが、僕はまだ使ったことはない。 ベジタブル・ハギスにマトンのミンチ肉を混ぜて炒めたら、ハギスまがいのものが出来るのだろうか。どなたか、バーテンダーの方で、ベジタブル・ハギスをお試しになった方がいらっしゃるなら、ぜひ利用法を教えてほしいが…。

2005/03/26

コメント(10)

-

滅びゆく京ことば/3月22日(火)

連休のお彼岸に、京都へ墓参りに行ってきた。僕の先祖のお墓は、京都市北区の来光寺という小さな寺の墓地にある。すぐ東隣に大徳寺という有名な寺(写真上は境内の風景)があるが、直接の関係はない。来光寺のすぐ南側には、去年、「蹴りたい背中」で芥川賞を取った綿矢りさの母校、京都府立紫野高校もある。 墓には、祖父母や18年前に亡くなった父らが眠っている。信心深くはない僕だが、来光寺の周辺は雰囲気がとてもいいので、墓参りに行くと結構すがすがしい気分になる(墓参の帰りに、京都で美味しいものを食べて帰るという楽しみもある)。 京都市内(中京区)生まれの僕だが、幼稚園に入る前に大阪に転居したので、幼少時の記憶は(当たり前だが)ほとんどない。でも、祖父母が健在だった頃は、小学生の時など、夏休みや冬休みにしばしば壬生(みぶ)の近くにある、祖父母の家に長期滞在し、社寺仏閣や名所旧跡を一人で歩き回る、少し変な子どもだった。 だから京都には、生まれ故郷というのは別にしても、ことのほか愛着がある。千年の都だったせいか、「しきたり」が色々うるさくて、よそ者に排他的なところもある街だが、それでも旅の人間には温かい、情に厚い街だと僕は思う(写真中は、京都を代表するまつり「祇園祭」)。 京都と言えば「京ことば」。その代表格は、「~どすえぇ」という言い回しだろう。もっとも、「~どすえぇ」は今の若い人はまず使わないが、街の場所を示す「上ル(北へ行く)」「下ル(南へ行く)」なんていう独特の言い方は、世代に関係なく、今でも普通によく使われる。 散策がてらに街を歩き、ひやかしで覗いた老舗の店などで、「かましまへん(構いません)」「よろしゅうおす(よろしいです)」「食べていっておくない(食べていってください)」「ええべべ着てはるなぁ(いい服着てるねぇ)」なんて言葉を聞くと、「あぁ、京都やなぁ…」と嬉しくなる。 僕の祖母は、美しい京都弁を話す人だった。今でもよく記憶に残っているのは、帰り際に必ずかけてくれた「また、おいないなー(また、いらっしゃいね)」という言葉。とても優しい、素敵な京ことばだと僕は思う。 「せぇだい、おきばりやすなー(精いっぱい、頑張ろうねー)」「おかいさん(お粥)、たいたん(炊いたもの)食べるかぁ?」なんて、言い方もよくしていたのが、とても懐かしい。 京都弁は、男性より女性が使う方が、圧倒的に美しく、趣があると僕は思う。「うち、もう、かなん…(私、もう嫌だぁ…or たまらない、の意味)」「**さん、なんぼ待っても来(き)やらへんから…(いくら待っても来てくれない…)」という言い方なんて女性が話すと、とても艶っぽい(写真下=京の寺と言えば、やはり金閣寺。雪景色の季節はとりわけ美しい)。 ただ、京都弁の未来を思うといささか不安にもなる。40歳以下の世代では標準語の影響が著しく、京都の生まれ育ちであっても、正しい京ことばを話せる人は少ない。舞妓さんも今や地方出身の子がほとんど。以前、会社の同期会を祇園のお茶屋さんで開いた際、舞妓さん2人と芸妓さん2人の計4人を座敷に呼んだけれど、全員が関西以外の出身だったのに愕(がく)然とした記憶がある。話す京都弁が妙だったことは言うまでもない。 正しい京都弁を聞きたければ、祇園のお茶屋さんに舞妓さんを呼んで大金をはたいて遊ぶより、年配の女将さんがいる小さなおばんざい屋さん(小料理屋さん)に行く方が、よほどいい。美しい、素敵な「京ことば」は今や、客商売をしている(京育ちの)女将さんか、年配の京都人しか話せないのかもしれないと思うと、ちょっと悲しい。

2005/03/22

コメント(14)

-

サクラとサクランボ/3月20日(日)

我が家の小さな箱庭に、1本のサクラの木がある。10年ほど前、約30cmくらいの苗木で買ってきたのだけれど、成長が良くて、毎年剪定(せんてい)しているのだけれど、今ではもう2m近くにまで育ってしまった。 「このサクラはいいよー。サクラの花とサクランボを両方楽しめるよー」。買うときに、植木屋さんからそう言われたが、その言葉通り、毎年花見の後、しばらくすると、サクランボがたくさん成る。 サクランボは毎年少し採っては、味見をする。果実は小さめで、やや酸味があるが、熟したものは結構美味しい。もっとも、普段の年はヒヨドリ(ムクドリ?)に狙われていて、3、4日で食べ尽くされてしまう。だから、去年はヒヨドリに食べられる前に少しだけ残して全て収穫し、初めてジャムをつくった。 サクラと言っても、いろんな品種がある。我が家のサクラは、買ったときに名前を聞いたはずだけれど、もう忘れてしまっていた。先日改めてネットで調べてみて、「暖地桜桃(オウトウ)」という名前だったと、久しぶりに思い出した。 名前を知ったついでに、もう一つ賢くなったことがあった。サクランボは、基本的に同一品種の花粉では実が成らないという。2品種以上の混植でないと実がつかないというのだ! そんなことは、まったく知らなかった。 例えば、高級サクランボとして有名な「佐藤錦」というサクラ(サクランボ)は、佐藤錦だけでは実は成らず、佐藤錦とナポレオン、高砂という3品種の混植によって、あの美味しい佐藤錦が生まれるのだという(皆さん、知っていましたかー?)。 では、我が家のサクラ「暖地桜桃」は、なぜ1本しか木がないのに毎年実が成るのかと言えば、自家結実するように改良された品種だったわけだ。この暖地桜桃は、普通のソメイヨシノより2、3週間早く花が咲き始める。だから、我が家のサクラももう「3分咲き」という感じ(写真左上)。道行く人からもときどき「もう咲いてますね。早いねー」と言われる。 実の成る樹木を育てるのは、実に楽しい。我が家の狭い箱庭には他にも、柚子やヒメザクロという、実の成る木を植えている。それぞれに毎年実が成って楽しませてくれる。サクラや柚子などの樹が大きくなっていくのを見るのは、我が子の成長を見るようで嬉しい。

2005/03/20

コメント(8)

-

東京BARつれづれ(4): ルパン/3月18日(金)

東京の老舗BARとして、これまで、クール、神谷バー、ボルドーと触れてきた。次はとなると、やはりこの店は避けては通れない。 銀座5丁目のBar「ルパン(Lupin)」(ルパン=あの怪盗アルセーヌ・ルパンの顔の看板が目印=写真右下)。ボルドーから遅れること1年、昭和3年(1928)の開業。最初は、いわゆる「カフェー」としてスタートしたが、同11年には改装し、現在のようなBARになった。 1970年代の初め、入居しているビルの建て替えに伴い店内を改装したが、カウンターなど開店当初の部材は解体・保管してまた元に戻した。だから内装は、基本的には、昭和初期の雰囲気が今も大切に残されている。 「ルパン」と言えば、やはり数多くの芸術家に愛されたことで有名。作家の里見惇、泉鏡花、画家の藤島武二、藤田嗣治、演劇界では、俳優の滝沢修、宇野重吉ら。なかでもとくに作家に愛された(いや、今も愛されている)文壇BARとして、その名を知られている。 この他、菊池寛、永井荷風、直木三十五、川端康成、大佛次郎、開高健、小松左京ら、このルパンに通った作家の名前を挙げるだけで昭和文学史が書けそうだ。 とくに太宰治、坂口安吾、織田作之助という無頼派作家たちがこのルパンのカウンターでくつろいで飲んでいる姿を、林忠彦という著名な写真家が撮ったショット(写真左は太宰治)は、非常に有名だ(店内にも額に入れて飾られている)。 古き良き時代の面影を残すルパンが好きで、僕は20年以上前から、東京出張の機会にはしばしば訪れてきた。その素敵なところは、その雰囲気だけではない。銀座のBARとは思えないほどの良心的な料金。2杯飲んで、チャージ(500円)込みでも2500円前後と、本当に安心して飲める。 だからという訳ではないが、店はいつも客で賑わう。カウンター15席にテーブル18席というキャパだが、9時過ぎて行くと、大体いつも満員。僕はいつも早い時間帯(6時~7時の間)にお邪魔して、太宰がよく座った奥の椅子に座る。そして、太宰や織田作がこの場所で、くだまいて飲んでいた姿を思い浮かべながら、あの戦後間もない頃に思いを馳せる(写真右は昔と変わらぬ、素敵なデザインのマッチ)。 有名になりすぎてしまったルパンは、今は若いサラリーマンやOLでにぎわい、年配の作家が、ゆったりと身を落ち着ける余地は少ない。経営者だった高崎雪子さんは残念ながら、1995年に88歳で他界された。今は、弟の武さんがカウンターの中で、伝統をしっかり守り伝えている。 若者に占領されたルパンの今の姿を、昔の文士は嘆くだろうが、それでも、ルパンが客から愛されていることには違いない。ルパンに集う若い世代から、いつかまた素晴らしい作家が誕生することを心から願おう。【Bar ル・パン(Lupin)】東京都中央区銀座5-5-11 塚本不動産ビルB1F 電話03-3571-0750 午後5時~11時半 日・祝休(月曜不定休)

2005/03/18

コメント(4)

-

「兼八」にはまって/3月16日(水)

世の流行には、だいぶん遅れをとっているかもしれないが、我が家でも最近は、和食での夕食時に、焼酎を結構よく飲む。連れ合いも、結構酒に強いもんだから、二人で、ボトルを半分近く空けたりすることもある。 どんな焼酎を飲むかはそのときの気分にもよるが、一応、家にはいつも麦、黒糖、芋の最低3種類(時々、米やそばなんかも)は常備している。最近は、樽や甕(かめ)に入った銘柄を、好きな量だけ計り売りしてくれる店もあって、嬉しい。 もちろん、昔から麦の「いいちこ」なんかは好きで、よく飲んでいた。スダチを絞ってのソーダ割りなんかは大好きで、今もよく飲む。芋は、昔はあの独特の匂いが嫌でまったく飲まなかった。それが今や、飲み続けているうちに、その匂いが気にならなくなったのだから、人間って変われば変わるもんだと我ながら思う ただ、最近の焼酎ブームに便乗したのかどうか分からないが、わずか数年前は普通の値段で飲めた焼酎が、とんでもない値段で売られているのを見ると、腹立たしさを通り越して、悲しくなる。 今めちゃくちゃ高騰している「百年の孤独」(1万円前後の値が付いている!)なんて、昔は、近所の酒屋で、3千円台で売っていた。ちなみに、近所の別のディスカウント・ストアでは今、「魔王」が他の知らない3銘柄の一升瓶と計4本の抱き合わせ販売で、なんと3万8千円(!)。 「伊佐美」なんかも数年前まで、会社近くの焼き鳥屋で普通の値段で飲めた。きっとブームに便乗し、買い占めて、値段を釣り上げてる人間がどこかにいるに違いないと、僕は思っている。 最近の、僕の一番のお気に入りは「兼八」(写真左上)という麦焼酎。麦茶を沸かしたときのような香ばしい麦の香りがぷんぷんする、とても旨い焼酎だが、これがまた最近のブームのあおりで高騰し、かつ品薄になって買いにくくなった。知り合いの酒屋さんも、「昔は簡単に手に入ったけど、最近はもう、運がいいときしか…」と嘆いている。 そんなわけで、僕は、飲みたいときは置いている居酒屋か、焼酎BARへ行って飲むしかない。「兼八」を家で気軽に飲めない僕は、よく似たタイプの麦焼酎を探すしかない。2、3のよく似た感じの銘柄は見つけたが、それでも「兼八」とは、どこかが違う。 どなたか、「兼八」に似たタイプで、普通に手に入る麦焼酎を知りませんかー?

2005/03/16

コメント(18)

-

忘れ得ぬ出会い/3月14日(月)

素人が遊びでピアノを弾いていると、いろんな出会いがあり、得難い体験をする。「一期一会」とよく言うけれど、本当にそうなってしまった、忘れ得ぬ思い出…。 10年ほど前の11月の話。僕は、友人が自宅マンションで開いたパーティーに招かれた。参加者は30人余り。友人が当時一緒に暮らしていたパートナーの女性は、プロのクラシックのピアニストだった関係で、参加者もクラシック畑の人が結構多かった。 歌の方(二期会の方なんかもいた!)やバイオリンや管楽器の奏者の方とか、いろんな人が集ったが、人柄も素晴らしい人たちばかりだった。友人のマンションには当然、グランド・ピアノがあった。プロだから、スタンウェイかなと思ったけれど、ベーゼンドルファーというメーカー(これはこれでプロの間では、結構有名なメーカーらしい)のピアノだった。 僕は、パーティー当日早めに行って、お客さんがそこそこ集まるまで、好き勝手にそのピアノで練習させてもらい、素晴らしい音色を十分に堪能させてもらった。 そして、パーティー本番。当然のように、次々と独奏や、あるいは二重奏、三重奏が入れ替わり立ち替わりが始まった。友人も、パートナーに感化されて、この日のために練習してきたオペラのアリアなんかを歌って、客を楽しませた。 僕も、プロの歌い手の方の伴奏をする幸運に少し恵まれた。クラシックの曲はほとんど弾けない僕のために、彼らはポップス(たとえばビートルズやビリー・ジョエルなど)やシャンソンの曲を、歌ってくれた。Iさんという女性バイオリニストは、「愛の讃歌」を弾いて、一緒にセッションしてくれた。 Iさんは、ほかにもバイオリンの名曲として有名なクライスラーの「愛の悲しみ」という曲を、別の方の伴奏で聴かせてくれた。その哀愁を帯びた、美しいメロディーに魅せられた僕は、パーティーの後、次の機会に一緒に演奏(伴奏)できることを願って、楽譜を買ってきて練習をし始めた。 ところが、パーティーからわずか2カ月後の翌年1月、そのIさんが、自宅近くの坂道で自転車に乗っていて転倒し、頭を打って亡くなったという、まったく信じられない知らせが届いた。新婚間もない、まだ27歳の若さだった。若手の有望バイオリニストだったIさん=稲岡和(いなおか・ゆたか)さん死去の記事は、新聞にも載った。 彼女があの日弾いたエルガーの「愛の挨拶」など素晴らしい演奏の数々は、今も心に残り、忘れることはない。上品で、気さくで、一緒にいると、その場の雰囲気がなごむような方だった。クラシック畑の人には、一見とっつきにくい印象があるけど、その日僕が出会った人はみんな素敵な方ばかりだった。「(人に会う前から)先入観を持ってはいけない」とよく言うけれど、僕はその通りだと思う。 あの日、一緒にセッションした写真(上)を見るたびに、いまだに「夢まぼろし」を見たかのような、信じられない気持ちになる。そして、人生の無常を感じてしまう。素晴らしい才能を持った彼女を、こんなにも早く天上に召してしまった神を僕は恨む。

2005/03/14

コメント(9)

-

サンボアよ 永遠なれ/3月12日(土)

「サンボア」(SAMBOA)と言えば、90年近い歴史を持つ、関西でも屈指のBARグループ。その名付け親は、あの文豪・谷崎潤一郎である。谷崎は大正12年(1923)、関東大震災で大きな被害を受けた東京を離れ、関西へ移住する。 その5年ほど前の大正7年(1918)、岡西繁一氏が神戸・花隈(当時の住所では北長狭通6丁目)に「サンボア」の前身であるコーヒー店「岡西ミルクホール」を開いた。そこに常連となったのが谷崎だった。店はいつしか洋酒も提供するハイカラな酒場へと変わっていく。 そこで谷崎の発案で、店は「各國洋酒店 クラブサンボア」と名を変える。「サンボア(SAMBOA)」とは、ポルトガル語のザボン「ZAMBOA」の「Z」を左右に反転させたものだが、なぜ「ザボン」なのかは、今となっては天国の谷崎に聞くしかない。 岡西氏は大正14年(1925)、神戸の店を人に譲り、大阪・北浜に出店する。そして同年、岡西氏の元で働いていた中川護録氏が、京都・寺町通に「京都(寺町)サンボア」を開く。初の「暖簾分け」である。 さらに昭和9年(1934)、同じく岡西氏の弟子だった鍵澤正男氏が、大阪・中之島にあった北浜サンボアの支店を引き継ぎ、独立する。これが現在の「堂島サンボア」の前身である(現在の店は、「支店」があった場所とは違うとのこと)。 そしてサンボア・グループは、今では大阪に7店(堂島、北、梅田、ヒルトン、北新地、南、島之内)、京都に3店(寺町、木屋町、祇園)、そして2003年、銀座に東日本初のサンボア、「銀座サンボア」が、さらに2010年には「数寄屋橋サンボア」、2011年には「浅草サンボア」、2013年には「天神橋サンボア」、2021年には「神戸サンボア」も誕生し、計15店になる一大「BARグループ」に発展している(神戸サンボアは創業の地・神戸での67年ぶりの復活という)。(写真上=サンボアと言えば、このマッチとコースター。マッチは昔と変わらぬデザイン)。 BARグループとは言っても、サンボアは「暖簾(のれん)分け」というスタイルで店を増やしていった。だから、それぞれの店にオーナーがいて、経営は独立採算だ(ただし銀座サンボア、浅草サンボア、神戸サンボアは、北新地サンボア=写真中=と同じ経営<オーナー>)。ちなみに「暖簾分け」してもらうためには、他のサンボアのすべてのオーナーの「同意」が要るという。 サンボアは、それぞれオーナーの年代も違うし、個性も豊か。スタンディングのカウンターの店が多いが、椅子を置いている店もある。ほぼ共通しているのはハイボールが店のメイン商品であるということ。氷は入れず、冷やしたグラスに、これまた冷やしたウイスキー(ダブル!で)とソーダを入れてつくるというスタイルが多いが、中には(なぜか)氷を入れるスタイルで出す店もある。 付き出しにはローストした南京豆を添える店が多いが、祇園サンボアのように、少量のホット・サンドイッチを出すところや、ヒルトン・サンボア(大阪・西梅田)のように、南京豆に加えてピクルスを付ける店もある。このあたりはオーナーの好みなのだろう。 午後3時開店の北新地と銀座のサンボアでは、6時までは「ハッピー・アワー」として、65歳以上の高齢者は半額という嬉しいサービスをしている。それ故、開店後の早い時間帯はお年寄りが一人でぷらっと来て、楽しそうに飲んでいる姿をよく見かける。 関西では、BAR好きで知らない人はいないサンボア・グループだが、関東での知名度はいまいちだった(銀座サンボアが出来るまで、1軒もなかったのだから当然だが)。関東でも(とくに東京でも)認知されることが、サンボア・グループ全体の夢でもあった(写真下は、祇園サンボアの正面。暖簾の文字は作家の故山口瞳氏の筆)。 それを実現させた北新地サンボアのオーナーのSさんは、まだ40代前半(この記事発表当時)と若い。「サンボアスタイルが銀座で受け入れられるかどうか、挑戦してみたかった」と話す。しかし、そんな不安は無用だった。開店後2年。銀座のうるさい酒好きに、もうしっかり愛されている。 Sさんは今、北新地サンボアは弟子に任せ、家族は大阪に残し、一人暮らしの東京で、銀座サンボアに全力を注ぐ。「銀座でとにかく成功したという実感が得られるまでは、大阪には帰らないつもり」と決意は固い(※その後店が軌道に乗ってからは、銀座と北新地で、月の半分ずつカウンター内に立つ)。 夢は大きい。「いつかニューヨークやスコットランドにもサンボアBARを出してみたい」と口にする。だが、情熱あふれるSさんを見ているとまんざら絵空事には思えない。いつか本当に実現してしまいそうな気がするのは、僕だけではないだろう。 余談だが、北新地サンボアのバック・バーの調度品は、今はなき神戸・三宮の名店「コウベハイボール」(1990年に閉店)のものをそのまま移築したもの。磨き抜かれた木は今も素晴らしい輝きを放つ。あの神戸・朝日会館の地下にあった古き良き時代の名BARで、美酒に酔った方も多いだろう。あの懐かしい雰囲気をもう一度味わいたければ、ぜひ「北新地サンボア」へ足をお運びを。 《サンボア・グループ 全店》【堂島サンボア】大阪市北区堂島1-5-40 電話06-6341-5368 日祝休 【北サンボア】同北区曽根崎2-2-12 電話6311-3645 日祝&第2土休 【北新地サンボア】同北区曽根崎新地1-9-25 玉美ビル1F 電話6344-5945 無休 【梅田サンボア】同北区角田町9-26 新梅田食堂街2F 電話6312-8987 日休 【ヒルトンサンボア】同北区梅田1-8-16 ヒルトンプラザイーストB2F 電話6347-7417 無休 【南サンボア】同中央区心斎橋筋2-1-10 電話6211-0215 日祝休 【島之内サンボア】同中央区東心斎橋1-6-23 清水町会館1F 6241-9513 日休 【京都サンボア】京都市中京区寺町通三条下ル桜之町406 電話075-221-2811 火休&第2水休 【木屋町サンボア】同中京区西木屋町通四条上ル紙屋町367 電話222-2389 月休 【祇園サンボア】同東山区祇園南側有楽町570 電話541-7509 月休 【銀座サンボア】東京都中央区銀座5-4-7 銀座サワモトビルB1F 電話03-5568-6155 無休(北新地サンボアと同オーナー) 【数寄屋橋サンボア】同中央区銀座7-3-16 東五ビル1F 電話3572-5466 日休 【浅草サンボア】(2011年2月~)同台東区浅草1-16-8 電話03-6231-7994 水休(北新地サンボアと同オーナー) 【天神橋サンボア】(2013年8月~)大阪市北区天神橋3-8-3 電話06-6360-4212 火休 【神戸サンボア】(2021年4月26日~)神戸市中央区加納町4-2-1 電話078-381-8179 定休日未定(北新地サンボアと同オーナー)(営業時間は各店へお尋ねください)◆ご参考 → 【サンボア・グループ11店飲み比べ】2009年3月29日の日記こちらもクリックして見てねー!→【人気ブログランキング】

2005/03/12

コメント(11)

-

ホール&オーツ:ルーツはソウル/3月10日(木)

ダリル・ホール(Daryl Hall=写真上右)とジョン・オーツ(John Oates=写真上左)。ソウル・ミュージックとロックン・ロールの融合を追求し続けて来たデュオ。アップテンポのポップな曲から、R&Bっぽい、スローなバラードまで、器用にこなし、メーン・ヴォーカルのダリルの歌は、白人でありながら、まるで黒人歌手のようにソウルフル。 1972年に、「ホール&オーツ」としてデビュー。もう33年ものキャリアになる。ダリルは今年57歳、ジョンは1歳年下の56歳。そして今なお、バリバリの現役でCDも出し続けるし、ライブ活動も精力的にこなす(今月は、来日公演もあるようだ)。 彼らは、自ら「自分たちの音楽のルーツは、ソウルであり、R&Bだ」と公言している。2004年10月に発売された最新アルバム「Our Kind Of Soul」(写真中)は、彼らの敬愛するソウルの名曲の数々をカバーした素晴らしい1枚。 でもホール&オーツは、最初から順調だったわけではない。1976年にシングルカットされた「Rich Girl」が全米1位になるまでは、さほど注目はされなかった。そして、81年に「Kiss On My List」が再び全米1位になるまでは数年間、低迷の時期が続いた。 しかし、「継続は力なり」。70年代にデビューした数々のグループが、その後次々と解散する中で、ホール&オーツは息長く活動を続けた。ビッグ・ヒットこそなかったものの、「Sara Smile」「Maneater」「I Can't Go For That」など、スマッシュ・ヒットはコンスタントに送り続けた。 今では米国内で、彼らの人気と実力を疑う人はいない。だが、はっきり言って、日本では米国内ほどの人気は得られてこなかった。少なくとも、ソニーが数年前、デジタルカメラのCMで、あの名曲「Private Eyes」を使用するまでは…。 僕は、80年代後半と90年代前半の2度、彼らの来日公演を聴きに行った。他の年のライブも、ビデオや衛星テレビでたびたび観た。彼らのコンサートは(異論もあるかもしれないが)基本的にはみな同じ。前半に、最新アルバムからの曲を少し混ぜながら演奏し、後半はもうヒット曲のオンパレード。その「予定調和」をファンはみんな期待して、足を運ぶ(写真下は、70~80年代のヒット曲が満載のアルバム「From A To One」)。 ダリルは、ギターのほかエレピを器用に弾きながら、歌ったりもする。「Wait For Me」や「Rich Girl」はエレピでの聴き惚れる、弾き語りだったが、その絞り出すような高い声や独特の節回しは、とても真似ができない。Barではいろんなアーティストの曲を弾き語りをする僕も、残念ながらホール&オーツの曲はお手上げだ。 ソニーは(ホール&オーツがビクターの所属なのに)なぜかその後も、彼らの曲を時々CMで使った。最近では、ニルソンの70年代の大ヒット曲「ウイズアウト・ユー」(もっともこの曲、元々はBad Fingerがオリジナルなんだけど)のカバーまで、歌わせるなど話題づくりも忘れない。 ホール&オーツの曲は、はっきり言って、70~80年代の曲がいい。音楽的にも、その時期がピークだったと思う。でも、僕はそれで満足している。一生涯ピークであり続けられるミュージシャンなんて、いない。彼は、もう十分僕らに「音楽の喜び」を与えてくれた。僕は、「Our Kind…」のようなアルバムさえ聴ければ、それでもう幸せだ。

2005/03/10

コメント(8)

-

ダーク・ラムはどれが好き?/3月8日(火)

今年の冬はホット・カクテルに凝っているという話を以前書いたけれど、とくに、ラム・ベースのホット・カクテルが気に入っている。ただし、ラムはラムでも、ホットで飲む場合、ダーク・ラムかゴールド・ラムが多い。ホワイト・ラムはまず使わないし、実際ホワイト・ラムをレシピに指定したホット・カクテルは少ない。 僕はなかでも、ダーク・ラムが好きだ。ホット・ラムなどラム・ベースのカクテルでは、たいていダークを使う。ホットにした場合、立ち上がってくる紅茶のような甘い香りがたまらない。これに、シナモン・スティック、クローブ、レモン・ピール、バターなどの小道具があれば、もう最高の気分である。 だが、どの銘柄のダーク・ラムを使うかで、完成した味が微妙に変わってくることに最近、気がついた(そんなこと、当たり前じゃないかと言われるかもしれないが…)。とは言っても、身近なディスカウント・ストアや酒屋さんでは、ダーク・ラムは、それほど種類は置いていないので、選択肢は限られてくる。 比較的多く置いてる店でも、マイヤーズ、バカルディ、ハバナ・クラブ、キャプテン・モルガン、カリビアン・クラブ、レモンハート・デメララくらいか。大きな酒の専門店だと、珍しいダークの銘柄も置いているけれど、それでも10種くらいだろう。 最初に挙げた代表的なダーク4種(写真)は、比較的手に入れやすい。味のバランスは、どれもそれなりにいい。価格もほぼ似たようなもの。後は、好みの問題になってくる。我が家で一度、連れ合いとホット・ラムでブラインドした結果では、 (1)キャプテン・モルガン(2)バカルディ(3)ハバナ・クラブ(4)マイヤーズの順位になったが、まぁこれも個人の好みや、その時の体調で変わってくるのかもしれない(ダークに近い感じでは、あるBARで飲んだレモンハート・デメララのホットも、結構濃厚で旨かった)。 先日、大阪・キタの行きつけのBarで、「ホットで飲みたいんだけど、なんか変わったダーク・ラムはない?」とバーテンダーさんに聞いたら、「ちょっと面白いラムありますけど、これで作ってみますか?」と、僕が見たこともない銘柄のダークを出してきてくれた(うっかりしてその時メモをし忘れたので、名前は思い出せなくてごめんなさい…)。 そのダーク・ラムで作ったホットはとてもなめらか、まろやかな味に仕上がっていた。たぶん上等、上質のラムだったので、旨いのは当然だったかもしれない。でも、家で普段飲むのに、高級ラムばかり使って、ホットで飲むわけにもいかない。 今後は、もう少しいろんな銘柄のダーク・ラムも試してみたいのだけれど、どなたか、お手頃の値段で、これはという銘柄をご存じの方、ぜひお教えくださーい。

2005/03/08

コメント(10)

-

横山秀夫が面白い!/3月6日(日)

最近、とても気に入っているミステリー作家に横山秀夫がいる。「何をいまさら」と、笑う人もいるかもしれないが、僕が出会うのが遅かっただけなので、お許しいただきたい。 横山秀夫は、ご存じのように、寺尾聰主演で映画化された「半落ち」の原作者。硬質の筆致で描くことから、「男・高村薫」とも評されるが、当たっていないことはない。 出世作の「半落ち」は200万部を超えるベストセラーとなり、発売当時は、直木賞候補にも挙げられ、一時は受賞が有力視されたが、「プロットの一部に難がある」という審査委員がいて(重箱の隅をつつくような問題だったが)、残念ながら受賞は逃してしまった。新聞社を辞め、40歳を過ぎて文壇デビューした横山氏の受賞を、僕は陰で願っていたのだが…。 僕は、直木賞に十分値する小説だったと思う。エンターテインメントという点でも申し分なかった。一部の審査委員は、横山氏が骨髄バンクのシステムを十分把握していなかったことを問題にした(あまり詳しく書くとこれから読む人に先入観を与えるので、この程度に留めるけれど…)。 しかし僕は、それは小説の骨格に影響を与えるほどの問題ではなかったと思う。今振り返れば、些細なことに難ぐせを付けた審査委員の作家たちを、ただ情けないと思うだけ。落選しても、批判的なことをあまり口にしなかった横山氏の方が、かえって大人に見えた。 横山秀夫は、「警察小説」というジャンルを確立した作家と言われる。新聞記者時代、警察(事件)担当だった経験を生かし、刑事(警察官)を主人公にしたり、警察組織の世界を舞台にした、心理ミステリーが多いからだ。僕はこれまで、「半落ち」の他にも、「陰の季節」「動機」などを読んだけれど、裏切られたことは、まだない(最近はちょっと乱作気味という声もあるが…)。 彼の描く登場人物は、主人公も含めてスーパーマンはいない。組織人であるが、普通の人間であることがほとんど。人間の持つ弱みとか悲哀とかが見事に描かれる。必ずしもハッピーエンドでは終わらないところは、高村薫・作品に似ている。現実の人生は、そんな甘くはないんだ、と言いたいかのように。それが横山作品の最大の魅力かも…。 映画化された「半落ち」は、原作とは少しストーリーを変えていたが、それでもとても、よく出来た作品だった(少なくとも「レディー・ジョーカー」よりは、分かりやすい映画だった)。何よりも寺尾聰の演技が素晴らしかった。ほとんど黙秘を貫く刑事の役なので、セリフは少ないが、目と表情だけであれだけの演じ切るのは立派だ。さすが宇野重吉のDNAは受け継がれている! 横山秀夫はまだ48歳。これからも、僕をわくわくさせてくれる小説を出してくれるに違いない。ミステリーがお好きで、横山作品未体験の方はぜひ、この上質の警察小説を手に取ってほしい。 ※本の画像は、Amazon HPから引用・転載しました。感謝いたします。

2005/03/06

コメント(9)

-

バーズ・ネスト/3月4日(金)

「バーズ・ネスト」(写真下)。直訳すれば、「鳥の巣」。「それって何?」って言う人が、多いだろう。茶漉しを2つ重ねたような形。ただし、「目」は茶漉しこしほど細かくはなく、やや粗い。 生フルーツのカクテルを作る際、潰した果物をこのバーズ・ネストで漉すと、エキス分がなめらかになるし、皮や種がカクテルに入らないようにできるという一石二鳥の道具。もちろんバーズ・ネストを使わずとも、ボストン・シェーカーで潰して、ストレーナーで蓋をして、グラスに直接注ぐことも可能だが、出来上がりのなめらかさが違う。 生フルーツを使ったカクテルを得意にしてるバーテンダーは、このバーズ・ネストをよく使う。生フルーツカクテルの本も出している、横浜のBAR「Casablanca」のYさんは、ボストン・シェーカーの使い手として有名だが、このバーズ・ネストの扱いも実に巧みだ。 僕が初めて、このバーズ・ネストなるものを見たのは、大阪・天満橋にある「C」というBAR。ここのオーナー・バーテンダーのHさんも、ボストン・シェーカーやバーズ・ネスト使いの名手だ。 季節が真夏だったこともあって、Hさんは、スイカをつかったフルーツカクテルを作ってくれた。バーズ・ネストの形の面白さにも見とれたが、漉して出来上がったカクテルの旨さに、思わず唸ってしまった。喉越しの滑らかさが際立っていた。 家で時々、生フルーツのカクテルをつくる僕としては、この道具を使わない手はない。で、大阪・ミナミの道具屋筋にある、プロ用調理器具の専門店街へ早速買い求めに出かけたが、意外と売っていない。「バーズ・ネストって何?」と言う店まである始末。 ようやく7軒目くらいで、見つけることができた(1200円くらいだったかな?)が、その店の人は「中華でも使うで。千切りにしたジャガイモとか春雨とかを、2つの網の間に入れて、油で揚げて、籠(かご)作ったり」と言っていた。 手に入れたバーズ・ネストは重宝しているが、唯一の難点は、市販のバーズ・ネストの柄の部分が、バーテンダーが使っているものより、7、8cmほど長いこと。柄が長いと、当たり前だが、使い勝手はやや悪い。 最初にバーズ・ネストを見たBAR「C」のHさんに、「その小ぶりのバーズ・ネスト、どこで売ってたの?」と聞いてみたら、「すんません、これ、(ジンの)タンカレー社が、販促のサービスでつくった非売品なんですわ」とのこと。あぁ、がっかり(タンカレーさん、ジンを10本ほど買うから、もう一度「おまけ」でほしいなぁ…)。 それはともかく、家で自分でフルーツカクテルを作られる方、一度バーズ・ネストをお使いあれ。使わないで作ったのと、出来上がりを比べると驚きますぞー。

2005/03/04

コメント(8)

-

震災に負けず復活したBAR/3月2日(水)

そのBARは神戸・三宮のほぼ中心地にある。阪神大震災で壊滅的な被害を受けた。震度7。店は地下1階だったが、ビルは大きく揺れ(幸い倒壊はしなかったが)、バック・バーにあったボトルは、ほとんどが落ちて、こなごなに割れた。 「割れなかったボトルは、安もんばっかり。年代物の旨いモルト・ウイスキーなどは、床がほんど飲んでしもーて、地震直後、店に駆けつけたときは、そらもう、すごいええ匂いでしたわ」。マスターのGさんは、今では笑って振り返る余裕もできた。 しかし、10年前のその時は一瞬、「この店、再建できるやろか」と先が真っ暗になったという。幸い、家にストックしていたウイスキーはほとんど割れずに残った。 このBAR愛する客の熱い思いにも押され、店は被災からまもなく、たくましくよみがえった。今では、震災に遭ったことがうそのように。 Bar Mainmalt(メインモルト=写真左は店の玄関)。モルトにこだわり、こよなく愛するGさんが93年に開業した。スコッチモルト・ウイスキーなら、オフィシャルからボトラーズまで含めて、ほとんどの銘柄を揃える、関西でも屈指のモルトBAR。 大阪でも、これだけの品揃えのBARははっきり言って、ない(東京でも匹敵するのは、自由が丘のSpeysidewayか青山のhelmsdaleくらいか)。Gさんは、東京のバーテンダーの間でも知る人ぞ知る存在。神戸に来た際、訪れるバーテンダーも多いという。 何より嬉しいのは分かりやすいお酒のメニュー・ブック。店にある数百本のボトルが、地域別、銘柄別に整理され、1ショットのお値段もきっちり書かれている。客は懐と相談しながら、安心して飲める。 しかも、Mainmaltでのお値段は、おそらく他のモルトBARより、かなり良心的(銘柄にもよるが、2~5割は安い)。「僕は買うたときの値段でお客さんに出してます。その後値上がりしたから言うて、高くするようなこと嫌いなんです」とGさん。 僕は、Gさんの気さくで、ざっくばらんな人柄が大好き。初めての客にも、遠来の客にも変わらぬもてなしをする。どのウイスキーを飲もうか迷ってるときでも、絶対、商売優先のトークはしない。 「そんな値段で飲むくらいやったら、これの方がよっぽど、安うて旨いですよ」と、はっきりとアドバイスしてくれる(写真右は、愛好家垂涎のボトルが並ぶ店内の棚)。 バック・バーに置いてる、某有名モルト・ウイスキーについても、「もう最近のもんは、味も質も落ちてあきませんわー」と、そのモルトの代理店の営業マンが来ていたら、腰を抜かすような発言もばんばん飛び出す。 そんな、裏表のないはっきりした性格のGさんが好きで、僕は開業後まもなくから、ずっと通い続けている。2年前には、10周年のイベントがあった。店にあるボトルは、開いているものに限り、すべて半額!という、嬉しいイベントだった。 店は午後5時開店。僕は酒好きの友人を誘って、開店と同時に店に着いたが、もうすでに2人の客が先着して、飲んでいた。6時くらいになると、狭い店に20人近くの客が集まり、もう満杯状態。 「土曜日だし、そんなに来んやろ」と思っていたGさんには、嬉しい誤算で、注文を受けるのにてんてこまい。「こんなんやったら、アルバイト頼んどいたらよかった」とぼやきつつ、客には、「もういちいち伝票付けて書いてるヒマないから、正直に自己申告してやー」とも。 僕らは、お目当てのモルトを3種類ずつ飲み、メモ用紙にきちんと飲んだ銘柄を書いて申告。幸せな気分で店を後にした。「 Mainmalt 」はGさんがいる限り、ウイスキー好きの客に愛され続けるに違いない。こんなイベントなら、何度でも来るから、Gさんまたやってねー!【Bar・Main Malt】神戸市中央区北長狭通2-10-11 第七シャルマンビルB1F 電話078-331-7372 午後5時~午前1時 第3日曜&翌月曜休み

2005/03/02

コメント(8)

全14件 (14件中 1-14件目)

1