PR

X

カテゴリ

カテゴリ未分類

(14)城跡と史跡(北海道編)

(14)城跡と史跡(青森・秋田・山形・宮城・福島編)

(41)城跡と史跡(茨城編)

(32)城跡と史跡(群馬編)

(20)城跡と史跡(栃木編)

(24)城跡と史跡(埼玉編)

(22)城跡と史跡(千葉編)

(69)城跡と史跡(東京編)

(91)名所江戸百景

(73)城跡と史跡(神奈川編)

(66)城跡と史跡(山梨・長野編)

(33)城跡と史跡(新潟・富山・石川・福井編)

(22)城跡と史跡(静岡編)

(55)城跡と史跡(愛知編)

(18)城跡と史跡(岐阜・三重編)

(12)城跡と史跡(滋賀・京都編)

(17)城跡と史跡(大阪・兵庫編)

(19)城跡と史跡(奈良・和歌山編)

(21)城跡と史跡(鳥取・島根編)

(12)城跡と史跡(岡山・広島編)

(28)城跡と史跡(山口編)

(62)城跡と史跡(香川・愛媛・徳島・高知編)

(25)城跡と史跡(福岡編)

(22)城跡と史跡(大分編)

(11)城跡と史跡(熊本編)

(12)城跡と史跡(佐賀・長崎編)

(14)城跡と史跡(宮崎・鹿児島編)

(6)城跡と史跡(沖縄編)

(19)城跡と史跡(台湾編)

(41)城跡と史跡(その他)

(3)台湾生活

(35)山登りと山歩き

(103)自然観察

(48)東海道五十三次

(54)旧街道めぐり

(85)海・港・岬・灯台

(66)乗り物

(53)食と料理

(6)芸術・スポーツ

(16)広島東洋カープ応援記

(23)アメリカ合衆国

(4)コメント新着

駅南のNAGAFUSAでシ…

New!

ヴェルデ0205さん

New!

ヴェルデ0205さん

福島市 あづま総合運… New! よっけ3さん

バスに乗って清水寺… New! Traveler Kazuさん

サイラー☆彡モーンポ… New!

Belgische_Pralinesさん

New!

Belgische_Pralinesさん

ハイブリッド燃費 2… araiguma321さん

araiguma321さん

お小遣い 月の卵1030さん

二宮尊徳遺髪塚 帰り… マキ816さん

マキ816さん

日々の出来事など しなの1707さん

京都観光をご案内し… スマイルフェイス8971さん

swang blog swangさん

New!

ヴェルデ0205さん

New!

ヴェルデ0205さん福島市 あづま総合運… New! よっけ3さん

バスに乗って清水寺… New! Traveler Kazuさん

サイラー☆彡モーンポ…

New!

Belgische_Pralinesさん

New!

Belgische_Pralinesさんハイブリッド燃費 2…

araiguma321さん

araiguma321さんお小遣い 月の卵1030さん

二宮尊徳遺髪塚 帰り…

マキ816さん

マキ816さん日々の出来事など しなの1707さん

京都観光をご案内し… スマイルフェイス8971さん

swang blog swangさん

テーマ: 旧街道めぐり(188)

カテゴリ: 旧街道めぐり

大宮宿に差し掛かって来ると、中仙道はさいたま新都心駅のすぐ東側を北上して行きました。

もはや旧街道の跡は望むべくもないと思いきや、歩道の真ん中に当時の地蔵尊が保存されていて、しかも解説を読むと何だかきな臭い話になっていました。

旧高台橋にある火の玉不動尊(右)とお女郎地蔵(左)

火の玉不動尊は寛永12年(1800年)、お女郎地蔵は天保6年(1835年)の建立で、いずれも偶然にも松平定信と水野忠邦の幕政改革が行われた頃です。

大宮宿には柳屋という旅籠があり、街道筋でも評判の千鳥と都鳥の姉妹が女郎を勤めていました。

姉の千鳥は材木屋の若旦那が許婚となったのですが、そこに横やりを入れて来たのが、関東でも評判の盗賊神道(真刀)徳次郎です。

神道徳次郎は千鳥を渡さないと旅籠に火を点けると脅し、これに困った千鳥は高台橋から投身して果てたとのことでした。

それからは高台橋で火の玉が目撃されるようになり、千鳥の霊を慰めるために建てられたのがお女郎地蔵です。

ところで右の火の玉不動の由来ですが、当時の巷ではこの火の玉を千鳥の霊だとする説と、不動明王の仕業だとする説があったようです。

どこまでが真実でどこまでが都市伝説なのかはわかりませんが、盗賊の神道徳次郎は実在する人物で、結局は「鬼平」の長谷川平蔵の御用となり、やはり高台橋にあった下原刑場で最期となっています。

なんとも不穏な幕開けの大宮宿ですが、中仙道の宿場町もさることながら、氷川神社の門前町として発展してきました。

氷川神社の長い表参道が中仙道から分岐しており、街道沿いに一の鳥居が建っています。

氷川神社は武蔵国の一宮、現在の東京都・埼玉県の中で最も格式の高い神社であり、「大いなる宮」=「大宮」です。

表参道入口にある「武蔵国一宮」の碑

元々は氷川神社の表参道が中仙道の本線だったようですが、あまりに畏れ多いので、付け替えが行われたようです。

氷川神社の表参道から分岐してしばらく行くと、大宮宿の入口である吉敷町の交差点に差し掛かりました。

吉敷町交差点

大宮宿に入って来ると、またもや右手に地蔵尊があり、「塩地蔵」の名前がありました。

二人の娘を連れた父親が、旅の途中の大宮宿で病に倒れました。

娘の夢に地蔵尊が現れて塩断ちをするように告げ、娘が塩断ちをしてこの地蔵尊に祈願したところ、父親の病が快方に向かったことから「塩地蔵」の名前が付いています。

それでも塩地蔵から先に進むと「涙橋」があって、またもやブルーな感じになってきました。

いまやビルの片隅に碑があるだけですが、当時は中山道を横切って「溝川」が流れ、「中の橋」と呼ばれる橋が架かっていました。

先の神道徳次郎が処刑された高台橋の下原刑場に罪人が送られる途中、その親類縁者がこの橋で別れを惜しんだことから「涙橋」と呼ばれるようになったそうです。

そう言えば 東海道品川宿 にも「泪橋」があって、こちらは鈴ヶ森へ送られる途中で家族が見送った場所でした。

大宮宿の本陣は「紀州鷹場本陣」の名前があり、現在の大宮駅東口に本陣があったようです。

紀州鷹場本陣跡(現在は高島屋)

脇本陣跡(現在はキムラヤ)

人ごみに紛れるようにして歩いた後、一旦は中仙道から離れて氷川神社に参拝、旧岩槻街道との分岐点付近で再び中仙道と合流しました。

大宮宿の中心部を外れ、土手町付近まで来ると、JR東北本線と東武野田線の高架下をくぐりました。

大宮まで並走していた東北本線(京浜東北線)と別れ、ここからはJR高崎線が並走することになります。

やがて大宮宿の宿場町を抜けると、川越方面との分岐に差し掛かり、現在も道標が残っていました。

「大山 御嶽山 よの 引又 かわ越道」と記されており、大山道を経由して青梅街道へ繋がっているようでした。

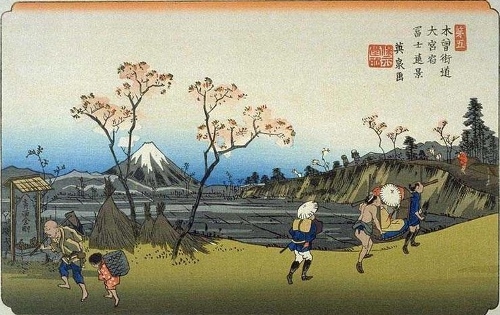

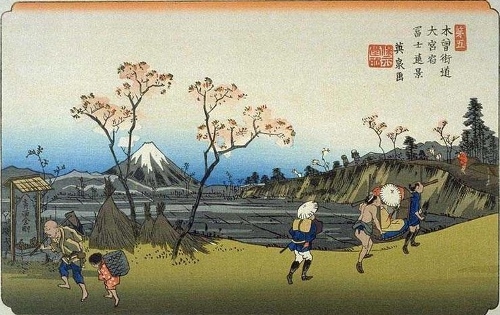

さらに東大成まで来ると、錦絵にも登場する庚申塔が現在も残っていました。

元禄10年(1697年)に建立されたもので、青面金剛像が安置されています。

右下に庚申塔が描かれ、「青面金剛」の文字が刻まれています。

東海道もそうですが、錦絵と同じ光景を発見した時の不思議な感動は、街道めぐりの醍醐味の1つかも知れません。

この後は高崎線の駅でいうと加茂宮、宮原とひたすら歩き、次の宿場町である上尾宿に入って行きました。

加茂宮付近

宮原駅付近

もはや旧街道の跡は望むべくもないと思いきや、歩道の真ん中に当時の地蔵尊が保存されていて、しかも解説を読むと何だかきな臭い話になっていました。

旧高台橋にある火の玉不動尊(右)とお女郎地蔵(左)

火の玉不動尊は寛永12年(1800年)、お女郎地蔵は天保6年(1835年)の建立で、いずれも偶然にも松平定信と水野忠邦の幕政改革が行われた頃です。

大宮宿には柳屋という旅籠があり、街道筋でも評判の千鳥と都鳥の姉妹が女郎を勤めていました。

姉の千鳥は材木屋の若旦那が許婚となったのですが、そこに横やりを入れて来たのが、関東でも評判の盗賊神道(真刀)徳次郎です。

神道徳次郎は千鳥を渡さないと旅籠に火を点けると脅し、これに困った千鳥は高台橋から投身して果てたとのことでした。

それからは高台橋で火の玉が目撃されるようになり、千鳥の霊を慰めるために建てられたのがお女郎地蔵です。

ところで右の火の玉不動の由来ですが、当時の巷ではこの火の玉を千鳥の霊だとする説と、不動明王の仕業だとする説があったようです。

どこまでが真実でどこまでが都市伝説なのかはわかりませんが、盗賊の神道徳次郎は実在する人物で、結局は「鬼平」の長谷川平蔵の御用となり、やはり高台橋にあった下原刑場で最期となっています。

なんとも不穏な幕開けの大宮宿ですが、中仙道の宿場町もさることながら、氷川神社の門前町として発展してきました。

氷川神社の長い表参道が中仙道から分岐しており、街道沿いに一の鳥居が建っています。

氷川神社は武蔵国の一宮、現在の東京都・埼玉県の中で最も格式の高い神社であり、「大いなる宮」=「大宮」です。

表参道入口にある「武蔵国一宮」の碑

元々は氷川神社の表参道が中仙道の本線だったようですが、あまりに畏れ多いので、付け替えが行われたようです。

氷川神社の表参道から分岐してしばらく行くと、大宮宿の入口である吉敷町の交差点に差し掛かりました。

吉敷町交差点

大宮宿に入って来ると、またもや右手に地蔵尊があり、「塩地蔵」の名前がありました。

二人の娘を連れた父親が、旅の途中の大宮宿で病に倒れました。

娘の夢に地蔵尊が現れて塩断ちをするように告げ、娘が塩断ちをしてこの地蔵尊に祈願したところ、父親の病が快方に向かったことから「塩地蔵」の名前が付いています。

それでも塩地蔵から先に進むと「涙橋」があって、またもやブルーな感じになってきました。

いまやビルの片隅に碑があるだけですが、当時は中山道を横切って「溝川」が流れ、「中の橋」と呼ばれる橋が架かっていました。

先の神道徳次郎が処刑された高台橋の下原刑場に罪人が送られる途中、その親類縁者がこの橋で別れを惜しんだことから「涙橋」と呼ばれるようになったそうです。

そう言えば 東海道品川宿 にも「泪橋」があって、こちらは鈴ヶ森へ送られる途中で家族が見送った場所でした。

大宮宿の本陣は「紀州鷹場本陣」の名前があり、現在の大宮駅東口に本陣があったようです。

紀州鷹場本陣跡(現在は高島屋)

脇本陣跡(現在はキムラヤ)

人ごみに紛れるようにして歩いた後、一旦は中仙道から離れて氷川神社に参拝、旧岩槻街道との分岐点付近で再び中仙道と合流しました。

大宮宿の中心部を外れ、土手町付近まで来ると、JR東北本線と東武野田線の高架下をくぐりました。

大宮まで並走していた東北本線(京浜東北線)と別れ、ここからはJR高崎線が並走することになります。

やがて大宮宿の宿場町を抜けると、川越方面との分岐に差し掛かり、現在も道標が残っていました。

「大山 御嶽山 よの 引又 かわ越道」と記されており、大山道を経由して青梅街道へ繋がっているようでした。

さらに東大成まで来ると、錦絵にも登場する庚申塔が現在も残っていました。

元禄10年(1697年)に建立されたもので、青面金剛像が安置されています。

右下に庚申塔が描かれ、「青面金剛」の文字が刻まれています。

東海道もそうですが、錦絵と同じ光景を発見した時の不思議な感動は、街道めぐりの醍醐味の1つかも知れません。

この後は高崎線の駅でいうと加茂宮、宮原とひたすら歩き、次の宿場町である上尾宿に入って行きました。

加茂宮付近

宮原駅付近

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[旧街道めぐり] カテゴリの最新記事

-

甲州街道内藤新宿(東京・新宿区) 2017/02/12 コメント(2)

-

奥州街道郡山宿(福島・郡山市) 2015/11/03

-

甲州街道府中宿(東京・府中市) 2014/12/08 コメント(3)

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.