2008年06月の記事

全24件 (24件中 1-24件目)

1

-

6月30日

アモス2・6-10,13-16 PROPHETIA AMOS 6 Haec dicit Dominus:“ Super tribus sceleribus Israelet super quattuor verbum non revocabo:eo quod vendiderint pro argento iustumet pauperem pro calceamentis;7 qui contriverint super pulverem terrae capita pauperumet viam humilium declinaverint,et filius ac pater eius iverint ad puellam,ut violarent nomen sanctum meum;8 et super vestimentis pignoratis accubuerintiuxta omne altareet vinum damnatorum biberintin domo Dei sui.9 Ego autem exterminaveramAmorraeum a facie eorum,cuius altitudo sicut altitudo cedrorum,et fortitudo quasi quercuum;exterminaveram fructum eius desuperet radices eius subter.10 Ego ascendere vos fecide terra Aegyptiet duxi vos in desertoquadraginta annis,ut possideretis terram Amorraei;13 Ecce ego comprimam vos ad solum,sicut comprimit plaustrumonustum feno;14 deerit fuga a veloce,et fortis non firmabit virtutem suam,et robustus non salvabit animam suam;15 tenens arcum non stabit,et velox pedibus suis non salvabitur;ascensor equi non salvabit animam suam,16 et fortissimus corde inter robustosnudus fugiet in illa die ”,dicit Dominus.詩篇50 LIBER PSALMORUM 1 PSALMUS. Asaph.Deus deorum, Dominus, locutus estet vocavit terram a solis ortu usque ad occasum.2 Ex Sion speciosa decore Deus illuxit,3 Deus noster veniet et non silebit:ignis consumens est in conspectu eius,et in circuitu eius tempestas valida.4 Advocabit caelum desursumet terram discernere populum suum:5 “ Congregate mihi sanctos meos,qui disposuerunt testamentum meum in sacrificio ”.6 Et annuntiabunt caeli iustitiam eius,quoniam Deus iudex est.7 “ Audi, populus meus, et loquar,Israel, et testificabor adversum te:Deus, Deus tuus, ego sum.8 Non in sacrificiis tuis arguam te;holocausta enim tua in conspectu meo sunt semper.9 Non accipiam de domo tua vitulosneque de gregibus tuis hircos.10 Quoniam meae sunt omnes ferae silvarum,iumentorum mille in montibus.11 Cognovi omnia volatilia caeli;et, quod movetur in agro, meum est.12 Si esuriero non dicam tibi;meus est enim orbis terrae et plenitudo eius.13 Numquid manducabo carnes taurorumaut sanguinem hircorum potabo?14 Immola Deo sacrificium laudiset redde Altissimo vota tua;15 et invoca me in die tribulationis:eruam te, et honorificabis me ”.16 Peccatori autem dixit Deus:“ Quare tu enarras praecepta meaet assumis testamentum meum in os tuum?17 Tu vero odisti disciplinamet proiecisti sermones meos retrorsum.18 Si videbas furem, currebas cum eo;et cum adulteris erat portio tua.19 Os tuum dimittebas ad malitiam,et lingua tua concinnabat dolos.20 Sedens adversus fratrem tuum loquebariset adversus filium matris tuae proferebas opprobrium.21 Haec fecisti, et tacui.Existimasti quod eram tui similis.Arguam te et statuam illa contra faciem tuam.22 Intellegite haec, qui obliviscimini Deum,ne quando rapiam, et non sit qui eripiat.23 Qui immolabit sacrificium laudis, honorificabit me;et, qui immaculatus est in via, ostendam illi salutare Dei ”.聖マタイ8・18-22 EVANGELIUM SECUNDUM MATTHAEUM18 Videns autem Iesus turbas multas circum se, iussit ire trans fretum. 19 Et accedens unus scriba ait illi: “ Magister, sequar te, quocumque ieris ”. 20 Et dicit ei Iesus: “ Vulpes foveas habent, et volucres caeli tabernacula, Filius autem hominis non habet, ubi caput reclinet ”.21 Alius autem de discipulis eius ait illi: “Domine, permitte me primum ire et sepelire patrem meum ”. 22 Iesus autem ait illi: “ Sequere me et dimitte mortuos sepelire mortuos suos ”.

2008.06.30

コメント(0)

-

聖イレオネ司教殉教者

聖マタイによる福音8・5-17 EVANGELIUM SECUNDUM MATTHAEUM5 Cum autem introisset Capharnaum, accessit ad eum centurio rogans eum 6 et dicens: “ Domine, puer meus iacet in domo paralyticus et male torquetur ”. 7 Et ait illi: “ Ego veniam et curabo eum ”. 8 Et respondens centurio ait: “ Domine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur puer meus. 9 Nam et ego homo sum sub potestate, habens sub me milites, et dico huic: “Vade”, et vadit; et alii: “Veni”, et venit; et servo meo: “Fac hoc”, et facit”.10 Audiens autem Iesus, miratus est et sequentibus se dixit: “Amen dico vobis: Apud nullum inveni tantam fidem in Israel! 11 Dico autem vobis quod multi ab oriente et occidente venient et recumbent cum Abraham et Isaac et Iacob in regno caelorum; 12 filii autem regni eicientur in tenebras exteriores: ibi erit fletus et stridor dentium ”. 13 Et dixit Iesus centurioni: “ Vade; sicut credidisti, fiat tibi ”. Et sanatus est puer in hora illa.14 Et cum venisset Iesus in domum Petri, vidit socrum eius iacentem et febricitantem; 15 et tetigit manum eius, et dimisit eam febris; et surrexit et ministrabat ei.16 Vespere autem facto, obtulerunt ei multos daemonia habentes; et eiciebat spiritus verbo et omnes male habentes curavit, 17 ut adimpleretur, quod dictum est per Isaiam prophetam dicentem:“ Ipse infirmitates nostras accepitet aegrotationes portavit ”.

2008.06.28

コメント(0)

-

タッチーなことではありますが(SSPX)

SSPXが仮になかったら、と考えるとかなりぞっとする。簡単に離教(無知であれ故意であれ)のレッテルを貼って、左脳的にシンボライズして終り、というのは一番楽ではあろうが、それはいささかもったいない。彼らとの和解こそ「別れた兄弟」との一致だろう。Dignitatis humanae and false ecumenism and compromise with other religions, and the tendency towards heretical dispensationalism (on Judaism) must be addressed.としているのも、やぶれかぶれ(?)でやりだした彼らがあったれば、ヴァチカンも大いに過ちに気づくのが早まったというものだろう。最後に物事をまともにしていくのはヴァチカンではあるのだけれども、SSPXを単に排斥して終り、というのだけは避けたいものである。

2008.06.28

コメント(0)

-

聖チリロ(アレキサンドリア)司教教会博士

聖マタイ8・1-4 EVANGELIUM SECUNDUM MATTHAEUM1 Cum autem descendisset de monte, secutae sunt eum turbae multae.2 Et ecce leprosus veniens adorabat eum dicens: “ Domine, si vis, potes me mundare ”. 3 Et extendens manum, tetigit eum dicens: “ Volo, mundare! ”; et confestim mundata est lepra eius. 4 Et ait illi Iesus: “ Vide, nemini dixeris; sed vade, ostende te sacerdoti et offer munus, quod praecepit Moyses, in testimonium illis ”.

2008.06.27

コメント(0)

-

教皇ベネディクト十六世 自発教令スンモールム・ポンティフィクム――1970年の改革以前のローマ典礼の使用について――

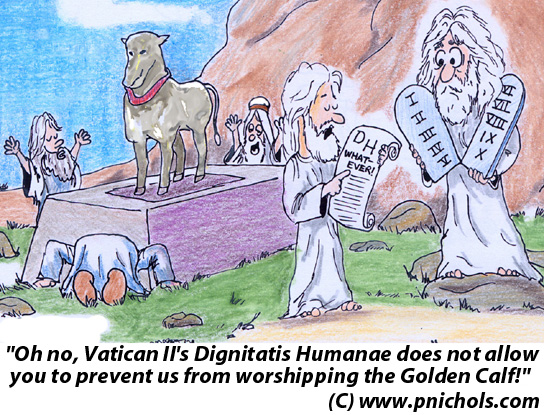

http://www.cbcj.catholic.jp/jpn/feature/newpope/bene_message243.htm皆さんもよくご存知だと思いますが、非常に重要な自発教令(motu proprio)だと考えられますので、「教皇ベネディクト十六世の全世界の司教への手紙 1970年の改革以前のローマ典礼の使用に関する『自発教令』の発表にあたって 」と合わせて、何回かに分けて考察していこうと思います。現在の日本の各教区で行われている、いわゆるNovus Ordoですが、現状はこんな感じでしょうか。駄目だよ!第二ヴァチカン公会議で決まったんだから。人間の尊厳を損なおうったって!金の牛の(偶)像を拝むのを邪魔しないでおくれ!コンプレックスを持つ人間は敏感である、とも言います。ラテン語コンプレックスがあるのかどうか、いずれにしても現代国語でしかミサをやったことのない現代日本の神父達が、この自発教令に大いなる脅威を感じておられるのは、現場における彼らの行動(嘘を付いてみたり、無視してみたり、拒否してみたり)の端々から感じられます。しかし、実はそれは杞憂に過ぎない、という事を聖職者である彼らにこそ理解して欲しいと私は思います。それは、落ち着いてこの自発教令を読む事によって、容易に理解できる事ですから。寧ろ彼らはとても大事にされ、愛されているのです。これだけ自分の組織のメンバーを大事にする組織は、まず他には見当たらないのですが…。まず最初のフレーズから。現代に至るまで、教皇の変わることのない関心は、「神の名の賛美と栄光のため」、また「神の聖なる全教会の善益のために」、キリストの教会が御稜威(みいつ)の神に対してふさわしい典礼をささげることを保証することであった。 はるか昔から、また将来においても、次の原則を守らなければならない。「各部分教会が普遍教会と一致していなければならないのは、信仰の原則と秘跡のしるしに関することに限られない。誤りを避けるためだけでなく、信仰がことごとく伝えられるために、使徒から継続した伝統によって認められた普遍的な慣習に関することについても、普遍教会と一致していなければならない。それは、教会の祈りの法は信仰の法にかなうものだからである」(1)。『ローマ・ミサ典礼書の総則(第3版、2002年)』397。まず教皇、パパ様のご関心が何処にあるか、ということを示しています。即ち、キリストの教会が、神の名を賛美し、栄光を称え、その教会全ての善益を図る、ということ、そしてそれに適った典礼をささげられるよう、保証することである、と極めて明快に述べています。トップとしての断固たる意思がそこにある、とみていいでしょう。素晴らしいことですね。次に「ローマ・ミサ典礼書の総則」397からの引用をしています。そこでは普遍教会と部分教会の一致の原則を述べています。即ち、小教区の教会はダイレクトに普遍教会と一致することが原則である、と述べています。それは信仰がすべて伝えられるためであり、「教会の祈り」の法は信仰の法にかなうものだから、としています。

2008.06.25

コメント(0)

-

洗礼者聖ヨハネの誕生(祭日)

聖ルカ1・57-66,80 EVANGELIUM SECUNDUM LUCAM57 Elisabeth autem impletum est tempus pariendi, et peperit filium. 58 Et audierunt vicini et cognati eius quia magnificavit Dominus misericordiam suam cum illa, et congratulabantur ei. 59 Et factum est, in die octavo venerunt circumcidere puerum et vocabant eum nomine patris eius, Zachariam. 60 Et respondens mater eius dixit: “ Nequaquam, sed vocabitur Ioannes ”. 61 Et dixerunt ad illam: “ Nemo est in cognatione tua, qui vocetur hoc nomine ”. 62 Innuebant autem patri eius quem vellet vocari eum. 63 Et postulans pugillarem scripsit dicens: “ Ioannes est nomen eius ”. Et mirati sunt universi. 64 Apertum est autem ilico os eius et lingua eius, et loquebatur benedicens Deum. 65 Et factus est timor super omnes vicinos eorum, et super omnia montana Iudaeae divulgabantur omnia verba haec. 66 Et posuerunt omnes, qui audierant, in corde suo dicentes: “ Quid putas puer iste erit? ”. Etenim manus Domini erat cum illo.80 Puer autem crescebat et confortabatur spiritu et erat in deserto usque in diem ostensionis suae ad Israel.イエズスが「燃えて輝く灯火」(聖ヨハネ5・35)と呼ばれた洗礼者ヨハネに対する崇敬は古くから行われており、その誕生の記念日に行われたアウグスチヌスの説教が残されている。イエズスの誕生の六ヶ月前にあたるこの日は、母の胎内にあったとき聖霊に満たされ(聖ルカ1・41)、荒れ野で悔い改めの洗礼を宣べ伝え、救い主キリストを迎える準備をした洗礼者ヨハネの喜ばしい誕生を祝う日である(毎日の読書より)

2008.06.24

コメント(0)

-

6月23日

聖マタイ7・1-5 EVANGELIUM SECUNDUM MATTHAEUM1 Nolite iudicare, ut non iudice mini; 2 in quo enim iudicio iudi caveritis, iudicabimini, et in qua mensura mensi fueritis, metietur vobis. 3 Quid autem vides festucam in oculo fratris tui, et trabem in oculo tuo non vides? 4 Aut quomodo dices fratri tuo: “Sine, eiciam festucam de oculo tuo”, et ecce trabes est in oculo tuo? 5 Hypocrita, eice primum trabem de oculo tuo, et tunc videbis eicere festucam de oculo fratris tui.1 裁いてはならない。そうすれば、あなたがたも裁かれないであろう。2 あなたがたが人を裁くように、自分も裁かれ、あなたがたが量るその枡(ます)で、あなたがたにも量り与えられるのである。3 兄弟の目にある「おがくず」は見えるのに、なぜ、自分の目にある丸太に気づかないのか。4 自分の目に丸太があるのに、兄弟に向かって、『あなたの目から「おがくず」を取らせてくれ』とどうして言えるだろうか。5 偽善者、まず自分の目から丸太を取り除け。そうすれば、はっきり見えるようになって、兄弟の目から「おがくず」を取ることも出来るであろう。

2008.06.23

コメント(0)

-

教皇「神を信頼する者は恐れない」、日曜正午の祈りで

http://www.radiovaticana.org/gia/Articolo.asp?c=213984教皇ベネディクト16世は、バチカンで22日、日曜正午のアンジェラスの祈りを信者と共に唱えられた。集いの説教で、教皇はこの日ミサ中朗読されたマタイによる福音書(10,26-33)をテーマに話された。教皇はこの箇所で「人々を恐れてはならない」と言う一方、神を恐れよと言うイエスの言葉を示された。恐れは人間の生活の自然な一面であり、それは想像上の恐れであったり、ニヒリズム的文化と結びついた虚無感から生まれる存在的恐れであったりするが、「神を恐れる者は、恐れることがない」と教皇は述べられた。聖書が「真の叡智の原則」と呼ぶ神への恐れは、生活と世界に対する神の権限の尊重と共に神への信仰に結びつくものであり、神を恐れないとは、善悪・生死を自分が思うようにできると感じている状態であるとも教皇は指摘。そして教皇は、神の愛に満たされれば満たされるほど、あらゆる形の恐れに打ち勝つことができるようになり、キリストの弟子や聖パウロにそうしたように、キリストは「恐れるな、わたしがあなたと共にいる」と今日も私たちを励ましていると述べられた。キリストの存在に強められ、その愛に勇気付けられた使徒聖パウロは、殉教も恐れないまでになったと教皇は話され、パウロ生誕2千年を記念し間もなく開幕される特別年が、私たちにキリストへの信頼を新たに呼び起こし、何ものをも恐れず勇気を持って福音を伝えるよう駆り立ててくれるようにと祈られた。

2008.06.22

コメント(0)

-

祈り

祈りとは願い事ではありません。祈りとは自分自身を神のみ手の中に置き、そのなさるままにお任せし、私達の心の深みに語りかけられる神の声に耳を傾けることです。

2008.06.21

コメント(0)

-

6月20日

聖マタイ6・19-23 EVANGELIUM SECUNDUM MATTHAEUM19 Nolite thesaurizare vobis thesauros in terra, ubi aerugo et tinea demolitur, et ubi fures effodiunt et furantur; 20 thesaurizate autem vobis thesauros in caelo, ubi neque aerugo neque tinea demolitur, et ubi fures non effodiunt nec furantur; 21 ubi enim est thesaurus tuus, ibi erit et cor tuum.22 Lucerna corporis est oculus. Si ergo fuerit oculus tuus simplex, totum corpus tuum lucidum erit; 23 si autem oculus tuus nequam fuerit, totum corpus tuum tenebrosum erit. Si ergo lumen, quod in te est, tene brae sunt, tenebrae quantae erunt! 19 あなたがたは自分のために地上に宝を積んではならない。そこでは、虫が食い、さびがつき、泥棒が忍び込んで盗み出す。20 あなたがたは自分のために、天に宝を積みなさい。そこでは、虫が食うことも、さびが付くこと、泥棒が忍び込んで盗み出すこともない。21 あなたの宝のある所に、あなたの心もあるからである。22 目は心の灯である。もしあなたの目が澄んでいれば、あなたの全身が明るい。23 もしのあなたの目が悪ければ、全身が暗い。もし、あなたの中にある光が闇であれば、その暗さはどれほどであろうか。

2008.06.20

コメント(0)

-

セビリアの聖イシドロを考察、教皇一般謁見

http://www.radiovaticana.org/gia/Articolo.asp?c=212945教皇ベネディクト16世は、バチカンで18日、水曜恒例の一般謁見を行なわれた。謁見中のカテケーシス(教会の教えの解説)で、教皇は6,7世紀のスペインで活躍した聖イシドロ司教教会博士を取り上げられた。聖イシドロは、セビリア司教聖レアンドロの弟として、学究熱心で自分に厳格な兄の影響を受けて成長した。イシドロはまた、聖大グレゴリオ教皇の友人でもあった。聖イシドロの時代は、イベリア半島への西ゴート族による侵入と支配の時代であり、それはローマ帝国統治時代に人々が信仰していたキリスト教の正統な教えが、異民族侵入と共にもたらされた異端の教えに押しやられる危機に瀕した時でもあった。イシドロは兄レアンドロの死後、599年セビリア司教となり、当時のスペインの教会が直面していた社会・政治的な数々の困難を受け継いだ。636年に亡くなるまで、教会の司牧、貧しい人々への愛徳の業、異民族の異端からの回心のため尽くし、多くの著作と共にキリスト教の伝統と文化を伝えた。教皇は、イシドロは大聖グレゴリオや聖アウグスティヌス同様、隠遁のうちに研究・観想に没頭したい気持ちと、司教として人々に愛をもって奉仕したいという2つの内的要求を抱えていたことを推察。しかし、イシドロは、日中は人々にしるしや奇跡を与え、夜は山で祈り明かしていたイエスご自身を模範とすることでその葛藤を昇華させ、まれに見る偉大な司牧者として生きることができたと話された。巡礼者への挨拶で教皇は、観光や巡礼、休暇と休養の夏シーズンの訪れに言及され、若者たちが夏を社会的・宗教的体験に生かすことができるよう、さらに病者がこの期間、家族のそばで慰めを得ることができるよう願われた。教皇はまた、現在、カナダ・ケベックで開催中の第49回国際聖体大会の参加者らに向け挨拶をおくられた。ケベックの国際聖体大会は「聖体、世を生きるための神の贈り物」をテーマに今月15日から22日まで行われている。教皇は同大会にジョセフ・トムコ枢機卿を特使として派遣されている。現地の参加者らへの精神的一致を表された教皇は、聖体大会をカナダと全世界の教会にとって祈りと、聖体の神秘についての考察と観想の時とし、この機会に祭壇の聖体に現存するキリストにおける教会の信仰を強めるよう招かれた。

2008.06.18

コメント(0)

-

Latin Mass to return to England and Wales

イングランドとウェールズのカトリック教会に「古いミサ」が還ってきた、という一般紙のニュースです。満員御礼、立ち見(?)だったそうです。ご希望があれば翻訳します。まずは機械翻訳などで試みてくださいませ。By Damian Thompson Last Updated: 7:32PM BST 14/06/2008The traditional Latin Mass - effectively banned by Rome for 40 years - is to be reintroduced into every Roman Catholic parish in England and Wales, the senior Vatican cardinal in charge of Latin liturgy said at a press conference in London today. In addition, all seminaries will be required to teach trainee priests how to say the old Mass so that they can celebrate it in all parishes. Catholic congregations throughout the world will receive special instruction on how to appreciate the old services, formerly known as the Tridentine Rite. Yesterday’s announcement by the senior Vatican cardinal in charge of Latin liturgy, Cardinal Dario Castrillon Hoyos, speaking on behalf of Pope Benedict XVI, will horrify Catholic liberals, including many bishops of England and Wales. The Pope upset the liberals last year when he issued a decree removing their power to block the celebration of the old Mass. Yesterday’s move demonstrates that the Vatican intends to go much further in promoting the ancient liturgy. Asked whether the Latin Mass would be celebrated in many ordinary parishes in future, Cardinal Castrillon said: “Not many parishes - all parishes. The Holy Father is offering this not only for the few groups who demand it, but so that everybody knows this way of celebrating the Eucharist.” The Cardinal, who heads the Pontifical Commission Ecclesia Dei, made his comments as he was preparing to celebrate a traditional Latin Mass at Westminster Cathedral yesterday, the first time a cardinal has done so there for 40 years. In the traditional rite, the priest faces in the same direction as the people and reads the main prayer of the Mass in Latin, in a voice so low as to be virtually silent. By contrast, in the new rite the priest faces the people and speaks audibly in the local language. Cardinal Castrillon said that the reverent silence of the traditional rite was one of the “treasures” that Catholics would rediscover, and young worshippers would encounter for the first time. Pope Benedict will reintroduce the old rite - which will be known as the “Gregorian Rite” - even where the congregation has not asked for it. “People don’t know about it, and therefore they don’t ask for it,” the Cardinal explained. The revised Mass, adopted in 1970 after the Second Vatican Council, had given rise to “many, many, many abuses”, the Cardinal said. He added: “The experience of the last 40 years has not always been so good. Many people have lost their sense of adoration for God, and these abuses mean that many children do not know how to be in the presence of God.” However, the new rite will not disappear; the Pope wishes to see the two forms of Mass existing side by side. Such sweeping liturgical changes are certain to cause intense controversy. At a press conference, a journalist from the liberal Tablet magazine, which is close to the English bishops, told the Cardinal that the new liturgical changes amounted to “going backwards”. Following last year’s papal decree, liberal bishops in England and America have attempted to limit the takeup of the old Mass by arguing that the rules say it should only be reintroduced when a “stable group” of the faithful request it. But Cardinal Castrillon said that a stable group could consist of as few as three people, and they need not come from the same parish. The changes will take a few years to implement fully, he added, just as the Second Vatican Council had taken a long time to absorb. He insisted that the widespread reintroduction of the old Mass did not contradict the teachings of the Council.

2008.06.16

コメント(0)

-

教皇、サンタ・マリア・ディ・レウカ訪問、聖母巡礼聖堂で市民とミサ

http://www.radiovaticana.org/gia/Articolo.asp?c=212302教皇ベネディクト16世は、14日午後、司牧訪問のため南イタリア・プーリア州に向かわれた。教皇がプーリア州を訪れるのは、登位後間もない2005年5月、イタリア全国聖体大会のためにバーリ市を訪問以来、今回で2度目。このたびは14、15日両日にわたり、サンタ・マリア・ディ・レウカとブリンディジを訪問される。最初の訪問地、サンタ・マリア・ディ・レウカは、青い空と海に白い家々が映える岬の町。長靴形に伸びるイタリア半島のかかと部分の最先端に位置し、同半島によって分けられた東のアドリア海、西のティレニア海がまさにここで一つに出会う。レウカの岬に到着された教皇は、さっそく聖母巡礼聖堂サンタ・マリア・デ・フィニブス・テッレに赴かれた。フィニブス・テッレが「地の尽きる所、地の果て」を意味するように、実際その先には広い海が広がる。教皇は地元の人々の熱い歓迎を受けられながら、聖堂前の広場でミサを捧げられた。ミサ中の説教で教皇は、伝説では聖ペトロはここからイタリアに上陸し、最初の宣教を行なったといわれていることに言及されたほか、「地の果て」という名を持つこの巡礼聖堂が、「(あなたがたは)地の果てに至るまで、わたしの証人となる」というイエスの弟子たちへの最後の言葉の一つ(使徒言行録1,8)を思い起こさせて大変意味深いと述べられた。この場所がヨーロッパ大陸と地中海の間に、西洋と東洋の間にあるように、聖霊降臨のもとに生まれた教会もまた、地理・文化・民族の境のない普遍の性格を持ち、すべての言語を話すように招かれていると強調された教皇は、プーリア州の教会が民族と文化の架け橋となり、人類の一致のしるし、道具となっていくよう願われた。また、南イタリアの若者たちが、ユートピアとしての希望ではなく、善の力による確固とした信念としての希望を学び、時には横暴や狡猾さがそれに勝ることがあるように見えても、長く沈黙のうちに働き勝利する善の力を信じることができるよう、教会は精神的・倫理的育成と祈りをもって、これらの若い世代を支えていかなければならないと励まされた。

2008.06.14

コメント(0)

-

教皇、ブッシュ米大統領と食糧問題等をテーマに会談、バチカン庭園で歓迎行事

http://www.radiovaticana.org/gia/Articolo.asp?c=211904教皇ベネディクト16世は、ジョージ・W・ブッシュ米国大統領と会見された。ヨーロッパ歴訪中のブッシュ大統領は、11日午後からイタリア入りし、13日午前、バチカンを訪問した。教皇がブッシュ大統領をバチカンに迎えるのは2007年6月に続き、このたびで2回目。一方、教皇は今年4月の米国司牧訪問で、到着時に空港で同大統領の出迎えを受けたほか、翌日ワシントンの大統領官邸で歓迎式典に臨まれ、その際に個人会談を持たれている。今回の両者の出会いは、教皇の米国訪問直後とあり、非常に親しい雰囲気の中で行われた。会談の場も通常の教皇宮殿内ではなく、趣向を凝らしバチカン市国の一角にある聖ヨハネの塔の中で行われた。聖ヨハネの塔(トッレ・ディ・サン・ジョヴァンニ)は、バチカン市国を包囲しつつ近くの聖天使城まで伸びる中世の城壁に組み込まれている。聖ペトロ大聖堂の裏手、バチカン庭園の奥深くにあるこの塔は、福者教皇ヨハネ23世(在位1958-1963)によって修復され、同教皇によって使用されていた。バチカン庭園に到着したブッシュ大統領を温かく迎えられた教皇は、塔の最上階にある書斎で個人会談を行なわれた。会談では、教皇から大統領に対し、先の米国訪問時の歓迎と、基本的な道徳価値を守る努力に感謝が述べられた。さらに米国とヨーロッパ・中東諸国との外交関係、聖地の平和構築への取り組み、グローバル化、食糧危機、世界貿易などの国際政治問題が話し合われた。会談後、教皇は塔からのバチカン市国やローマの眺めを大統領に示された。塔の客間で、教皇はローラ大統領夫人も交えて歓談され、大統領から贈られた米国訪問時のアルバムを興味深くご覧になった。続いて、教皇と大統領は緑深いバチカン庭園の中を並んで散策した。樹齢のある木々や、季節の花の間を進みながら、教皇は時折立ち止まり、庭園内に展示された紀元2000年の大聖年の鐘などの前で大統領に説明を行なわれた。庭園のルルドの洞窟前で、教皇は大統領の随行の人々とも挨拶を交わされ、大統領夫妻と共に、システィーナ礼拝堂聖歌隊の美しいコーラスに耳を傾けられた。庭園内で教皇に見送られた大統領は、ローマを後にし、次の訪問国であるフランスへと向かった。

2008.06.13

コメント(0)

-

今年10月開催の第12回シノドス「教会生活と宣教における神のみことば」の討議要綱発表

http://www.radiovaticana.org/gia/Articolo.asp?c=211664世界代表司教会議・第12回通常総会の討議要綱が、12日、教皇庁シノドス委員会より発表された。第12回シノドス(代表司教会議)は、2006年10月6日、教皇ベネディクト16世によって召集された。テーマは「教会生活と宣教における神のみことば」。バチカンを会場に今年10月5日から26日まで開催される。このたびの討議要綱発表にあたり、シノドス委員会議長ニコラ・エテロヴィッチ大司教は、聖書は世界で最も普及している書物であるにもかかわらず、実際には多く読まれず、正しく理解されていないことを指摘。聖書に対する正確な教会的解釈のためには、伝承と聖書、教会の教えの関係についての適切な考察が必要であり、この代表司教会議が神のみことばへの知識と愛を高めるものとなるようにと強調した。また、エテロヴィッチ大司教は、このシノドスでは命のパンとしてのみことばと聖体の一致をあらためて示すと共に、みことばが交わりを育て、必要としている人々への愛の業を生み、キリスト者が無償で受け取ったものを他の人々と分かち合うために宣教へと心を開いていくように、神のみことばに耳をかたむけることの大切さを考えたいと述べた。さらに、他のキリスト教教会や諸宗教との対話の上で聖書が持つ重要性や、西洋をはじめ多くの文化の中で真のヒューマニズム追求において共通の基礎とされている聖書の役割も考察されるだろうと話した。同会議の討議要綱は3部から構成され、第1部(全3章)「わたしたちに話しかける神の神秘」、第2部(全2章)「教会生活における神のみことば」、第3部(全3章)「教会の宣教における神のみことば」となっている。

2008.06.12

コメント(0)

-

聖コロンバンをテーマに、教皇一般謁見

http://www.radiovaticana.org/gia/Articolo.asp?c=211665教皇ベネディクト16世は、バチカンで11日、水曜恒例の一般謁見を行なわれた。謁見中のカテケーシス(教会の教えの解説)で、教皇は中世初期のヨーロッパの宣教に貢献した聖コロンバン修道院長を取り上げられた。聖コロンバンは543年頃アイルランドに生まれた。20歳前後でバンゴアの修道院に入り、司祭に叙階された。彼は厳しい修道院の規律を熱心に実践し、修道院長コムガルの徳と共にこの時期の体験は、後の彼の修道生活概念に大きな影響を与えた。50歳頃、やがて「キリストのための巡礼者」として、ヨーロッパでの宣教活動を始めるために同志らと共に修道院を後にした。当時のヨーロッパは北方と東方からの民族の移住により、すでにキリスト教化された地方にも再び異教が広がっていた。ブルターニュ地方から現在のフランスに入った彼と仲間たちは、アンヌグレイ、リュクスイユ、フォンテーヌに修道院を設立。彼らの生活は多くの人々の魂を惹きつけ、その共同体はヨーロッパの修道・宣教生活の中心の一つとなっていった。聖コロンバンはリュクスイユで約20年間生活し、ここで修道会則をはじめ多くの著作を残した。彼の会則は一時期のヨーロッパにおいて、聖ベネディクトの会則以上にヨーロッパに普及した。彼の厳格な倫理的教えはフランク王国の王家とも摩擦を起こし、彼とその仲間は610年、追放されることになった。しかし、聖コロンバンらはライン地方、イタリアへと宣教の旅を続け、やがて北イタリアのボッビオに大修道院を創立。彼はランゴバルド族の間でまだ多数を占めていたアリウス派の異端者たちの改宗のため、また当時分裂が見られた北イタリアの教会と教皇との関係の和解・一致のために大きな働きをした。教皇はこうした聖コロンバンの生涯を紹介しながら、霊的なエネルギーと信仰、神と隣人への愛をもってヨーロッパの再福音化、中世修道生活文化の形成に貢献したその功績を解説された。

2008.06.12

コメント(0)

-

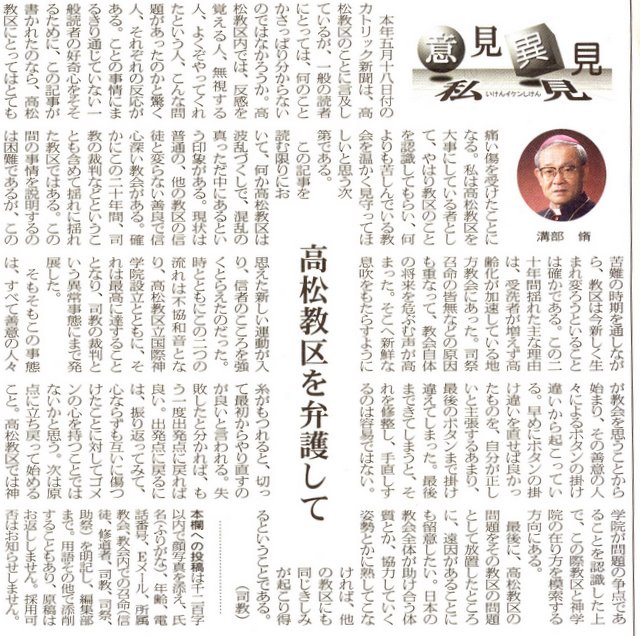

魅力のない教会 霊的指導力の足りない司教達

アドリミナでしっかり宣教するように言われ、高松教区では司教と信徒が裁判。その後を受けた司教の記事である。いささか不敬ではないか、と思わないでもないけれど、以下感想。ああ、本当にずれてしまったのだなあ、と思う。知らしむべからず、依らしむべし、でOKなおばあさん方を前提にしたこの記事と、あらまし経緯を掴めるデジタル情報を出し入れする世代と。宣教するトップがこの意識だから、一番呼ばれるべき人達に声が届くわけもなく。これ位見事なギャップを感じさせる記事もなかった。いっそトリエントミサがどうしても忘れられなくて、スンモールムポンティフィクムで救われました、というのであったなら、どれ程の敬愛を受けただろうか。高円寺教会の晴佐久神父はオウム真理教の林被告と同世代同じクラスだったとか。仰ぐべき師を間違えただけで、転地雲泥の差が出てしまう。私達信徒も、慎重に司教を吟味する必要があるようである。少なくとも司教様がNovus Ordoでもラテン語のミサをお挙げにならない(なれない)、というのは、悪い冗談以外の何物でもない。毎年秋にカテドラルで執り行われる荘厳ミサの盛況をみれば、ひとつの希望、指針がみえてくる。それすらも司教様のリードではなく、ある同志会(信徒側)によるものである。教勢の衰え、あるいは高松教区での成り行きを考えても、実は現在の日本にいる司教様達は自治能力、といって悪ければ、霊的な教会を経営する能力がない。これだけ魅力がないと一般から受け止められている(カトリック高円寺教会等一部例外を除けば)日本の各司教区の姿は、例えばヴァチカンとの共同司牧が相応しいのかもしれない。今の実力はその程度だと、そういった現状認識を示すことすらタブーなのか。小教区、というのは、将に小さいので、こうした問題を、はみ出すことなく、現場でフィットさせていくのは、私自身の謙虚さと努力が必要なのだろうな、と思う次第です。

2008.06.07

コメント(0)

-

大聖グレゴリオの著作とその教えをテーマに、教皇一般謁見

http://www.radiovaticana.org/gia/Articolo.asp?c=209962教皇ベネディクト16世は、バチカンで4日、水曜恒例の一般謁見を行なわれた。謁見中のカテケーシスでは、教皇は先週に続き聖グレゴリオ(グレゴリウス)1世教皇教会博士を取り上げられ、同聖人の著作と教えについて解説された。教皇は大聖グレゴリオが遺した多くの著作の中で、800通以上を収めた「書簡集」はもとより、注釈書的性格を持つ「ヨブ記注解」「エゼキエルについての説教」「福音書についての説教」、聖人伝的な要素を持つ「対話」、そして最も重要なものとして知られる「司牧規則」などを挙げられた。教皇は大聖グレゴリオの著作を紹介されながら、独自の教義の確立にこだわるのではなく教会の伝統に基づいた教えを説き、聖書を知識面からだけでなく日常生活の中で心を養うものとして捉えたそれらの特徴を示された。例えば、大聖グレゴリオは自分の知識を満足させるために聖書に近づくことは、自尊心の誘惑と異端の危険につながると「エゼキエルについての説教」で強調し、謙遜の必要を説いていること、また「ヨブ記注解」では聖書に「文面的、寓意的、倫理的」の3つの側面を見ながら倫理的側面を最も重要視し、道徳的理想を言葉と行動、考えと義務、祈りと奉仕の調和の取れた統合の中に見出していることなどを教皇は説明された。また、教皇登位直後の590年から593年にわたる「福音書についての説教」では、聖職者はもとよりすべてのキリスト者は「説教者」として心で体験した福音のメッセージを伝え、キリストにおいてすべてが完成する時を待ちながら目覚め、善行に励むよう、グレゴリオは呼びかけていると要約された。一方、最も体系的な作品として「司牧規則」を紹介された教皇は、聖大グレゴリオが司教の理想の姿として、優れた説教師であること、皆の模範的となれること、自分に託された人々をよく知り、信者それぞれの状況に対応できること、そして慢心に陥らず何よりも謙遜であることを挙げていると述べられた。さらに「対話」は、どんなに困難な時代にあっても聖性の育みは可能であることを、同時代人、または少し前に亡くなった聖性の誉れ高い人々の生き方を語りながら示す作品で、神学的考察の交えられた読む人を惹きつける聖人伝であると話された。中でもその第2巻はヌルシアの聖ベネディクトの生涯に捧げられ、同聖人を知る上での最も古い資料として貴重な位置を占めていることにも言及された。これらの作品を通して大聖グレゴリオが伝えたかったのは、暗く混乱した時代の中にも展開し続ける救いの歴史の大きな流れであり、時代の出来事を神のみ言葉に照らして捉えるためにも、彼は人々を霊的読書に導くことに専念したと教皇は述べ、キリストにおいて私たちのしもべとなられた神の謙遜に打たれ、「神のしもべのしもべ」として生涯をくまなく捧げた偉大な司牧者を回想された。

2008.06.06

コメント(0)

-

「人類を飢餓から守る勇気ある取り組みを」教皇、食糧サミットにメッセージ

http://www.radiovaticana.org/gia/Articolo.asp?c=209657教皇ベネディクト16世は、ローマで開かれた「食糧サミット」にメッセージをおくられた。ローマに本部を持つ国連食糧農業機関(FAO)は、3日から5日まで、「世界の食糧安全保障に関するハイレベル会合」(食糧サミット)を開催、世界的な食糧高騰と飢餓の問題を話し合う。会議初日、教皇庁を代表して出席した国務長官タルチジオ・ベルトーネ枢機卿は、ベネディクト16世のメッセージを読み上げた。教皇はこのメッセージで、食糧危機が今新たに世界の多くの人々を脅かしている中で開催されたこの会議に大きな期待と関心を表明され、全人類を飢餓から守るために、勇気と決断をもって実現されるべき新しい取り組みが会議によってもたらされるよう願われている。市場のグローバル化の拡大は必ずしも食糧の供給を助けず、市場の構造上の限界や保護政策、投機的現象が、発展途上にある国々をその発展プロセスから遠ざけている傾向にあると教皇は指摘。生産レベル、資源、知識とも実際には十分に備えている世界において、飢餓や栄養不足が存在することは容認しがたいと強調された教皇は、今日の挑戦は経済・商業的関心に基づくグローバル化だけでなく、すべての人類を尊重した連帯のグローバル化にあるとメッセージで呼びかけられている。

2008.06.04

コメント(0)

-

聖カロロ・ルワンガと同志殉教者 記念日

EVANGELIUM SECUNDUM MARCUM 12 13-1713 Et mittunt ad eum quosdam ex pharisaeis et herodianis, ut eum caperent in verbo. 14 Qui venientes dicunt ei: “ Magister, scimus quia verax es et non curas quemquam; nec enim vides in faciem hominum, sed in veritate viam Dei doces. Licet dare tributum Caesari an non? Dabimus an non dabimus? ”. 15 Qui sciens versutiam eorum ait illis: “ Quid me tentatis? Afferte mihi denarium, ut videam ”.16 At illi attulerunt. Et ait illis: “ Cuius est imago haec et inscriptio? ”. Illi autem dixerunt ei: “ Caesaris ”. 17 Iesus autem dixit illis: “ Quae sunt Caesaris, reddite Caesari et, quae sunt Dei, Deo ”. Et mirabantur super eo.

2008.06.03

コメント(0)

-

聖マルチェリノ 聖ペトロ殉教者

聖マルコ12・1-12 EVANGELIUM SECUNDUM MARCUM1 Et coepit illis in parabolis loqui: “ Vineam pastinavit ho mo et circumdedit saepem et fodit lacum et aedificavit turrim et locavit eam agricolis et peregre profectus est. 2 Et misit ad agricolas in tempore servum, ut ab agricolis acciperet de fructu vineae; 3 qui apprehensum eum caeciderunt et dimiserunt vacuum. 4 Et iterum misit ad illos alium servum; et illum in capite vulneraverunt et contumeliis affecerunt. 5 Et alium misit, et illum occiderunt, et plures alios, quosdam caedentes, alios vero occidentes. 6 Adhuc unum habebat, filium dilectum. Misit illum ad eos novissimum dicens: “Reverebuntur filium meum”. 7 Coloni autem illi dixerunt ad invicem: “Hic est heres. Venite, occidamus eum, et nostra erit hereditas”. 8 Et apprehendentes eum occiderunt et eiecerunt extra vineam. 9 Quid ergo faciet dominus vineae? Veniet et perdet colonos et dabit vineam aliis. 10 Nec Scripturam hanc legistis: “Lapidem quem reprobaverunt aedificantes,hic factus est in caput anguli;11 a Domino factum est istudet est mirabile in oculis nostris”? ”.12 Et quaerebant eum tenere et timuerunt turbam; cognoverunt enim quoniam ad eos parabolam hanc dixerit. Et relicto eo abierunt.1 イエズスはたとえ話をもって彼らに語り始められた。「ある人がぶどう園を造り、かきをめぐらし、しぼり場を設け、物見やぐらを立て、これを小作人たちに貸し与えて、遠方に旅立った。2 やがて季節になったので、ぶどうの収穫の分け前を取り立てるために、小作人のところにしもべを遣わした。3 ところが、小作人はしもべを捕まえて打ちたたき、何も渡さずに追い返した。4 そこで、主人は再び他のしもべを遣わしたが、彼らはその頭をなぐり、侮辱した。5 また、他のしもべを遣わしたところ、今度をこれを殺してしまった。そこで、何人ものしもべを遣わしたが、ある者は打たれ、ある者は殺された。6 しかし、まだ一人残っていた。それは最愛の子であった。主人は『わたしの息子なら、恐れ敬うにちがいない』と思って、最後にその子を遣わした。7 すると、小作人は、『あれは跡取りだ。さあ、殺してしまおう。そうすれば、相続財産はわれわれのものとなる』と話し合い、8 息子をつかまえて殺し、ぶどう園の外にほうり出した。9 ところで、ぶどう園の主人はどうするであろうか。彼は帰って来て、小作人たちを打ち殺し、そしてそのぶどう園を他の人達に与えるであろう。10 あなたがたは次の聖書の句を読んだことがないのか。『家造りが捨てた石、これがすみの親石となった。11 それは主のなさったことで、われらの目には不思議に見える』」12 彼らはイエズスがこのたとえ話を、自分たちを指して語られたことを悟り、イエズスを捕らえようと計った。しかし、群集を恐れていたので、イエズスを残して立ち去った。

2008.06.02

コメント(0)

-

Quit making apologies for the past, and start defending the Faith!

第二バチカン公会議、典礼大破壊というTシャツが売られている。他には、言い訳はいいから、信仰の再興をというものもある。

2008.06.02

コメント(0)

-

6月:教皇、イエスのみ心の観想へと招く、日曜正午の集い

http://www.radiovaticana.org/gia/Articolo.asp?c=209656教皇ベネディクト16世は、1日、日曜正午のアンジェラスの祈りを信者らと共に唱えられた。集いの説教で、カトリック教会の伝統として6月は「イエスのみ心」に捧げられた月であることを指摘された教皇は、イエスのみ心に集約・表現される受肉と贖いの神秘、愛と希望の福音を強調された。復活節の後、「三位一体」と「キリストの聖体」の祭日に続き、典礼暦は先月30日に「イエスのみ心」を祝ったが、ここに教皇は、無限の愛から、有限の人間の歴史・状態に入られ、一つの体と心を取られた神の求心的な導きを見出され、こうして有限において無限が出会い、ナザレのイエスの人間としての心の中に、目に見えず言葉で表せない神秘を観想することが可能となったと述べられた。すべての人はそれぞれの人生に真実と愛の源となる「中心」を必要としているが、人が信仰をもって沈黙に耳を澄ますとき、自分の心臓の鼓動だけでなく、さらに深いところに信頼の置ける存在、すなわちイエスの存在を感じることができると教皇は話され、イエスのみ心、それは世界の心臓であると説かれた。典礼暦ではイエスのみ心の祭日の翌日に聖母のみ心が記念されることを紹介された教皇は、中国とミャンマーにおける自然災害の被災者のために、そして試練や病気、物質的・精神的困難の中にあるすべての人々のために、聖母の取次ぎを祈られた。

2008.06.01

コメント(0)

-

どちりなきりしたんについて

「どちりなきりしたん」は、いつか個人的に消化して、紹介したい、と思っていました。時間はかかりまくると思いますが、ちょっとずつ、私家版をこさえていきたく思います。カトリック伝来四百年の年(1949年)に初版が発行された岩波文庫版をベースに使っていきたく思います。

2008.06.01

コメント(0)

全24件 (24件中 1-24件目)

1

-

-

- 政治について

- 【緊急速報】※削除前にご覧ください※…

- (2025-11-16 16:45:16)

-

-

-

- 楽天市場

- フレアスカート ミニ ウエストゴム …

- (2025-11-16 17:18:01)

-

-

-

- 株主優待コレクション

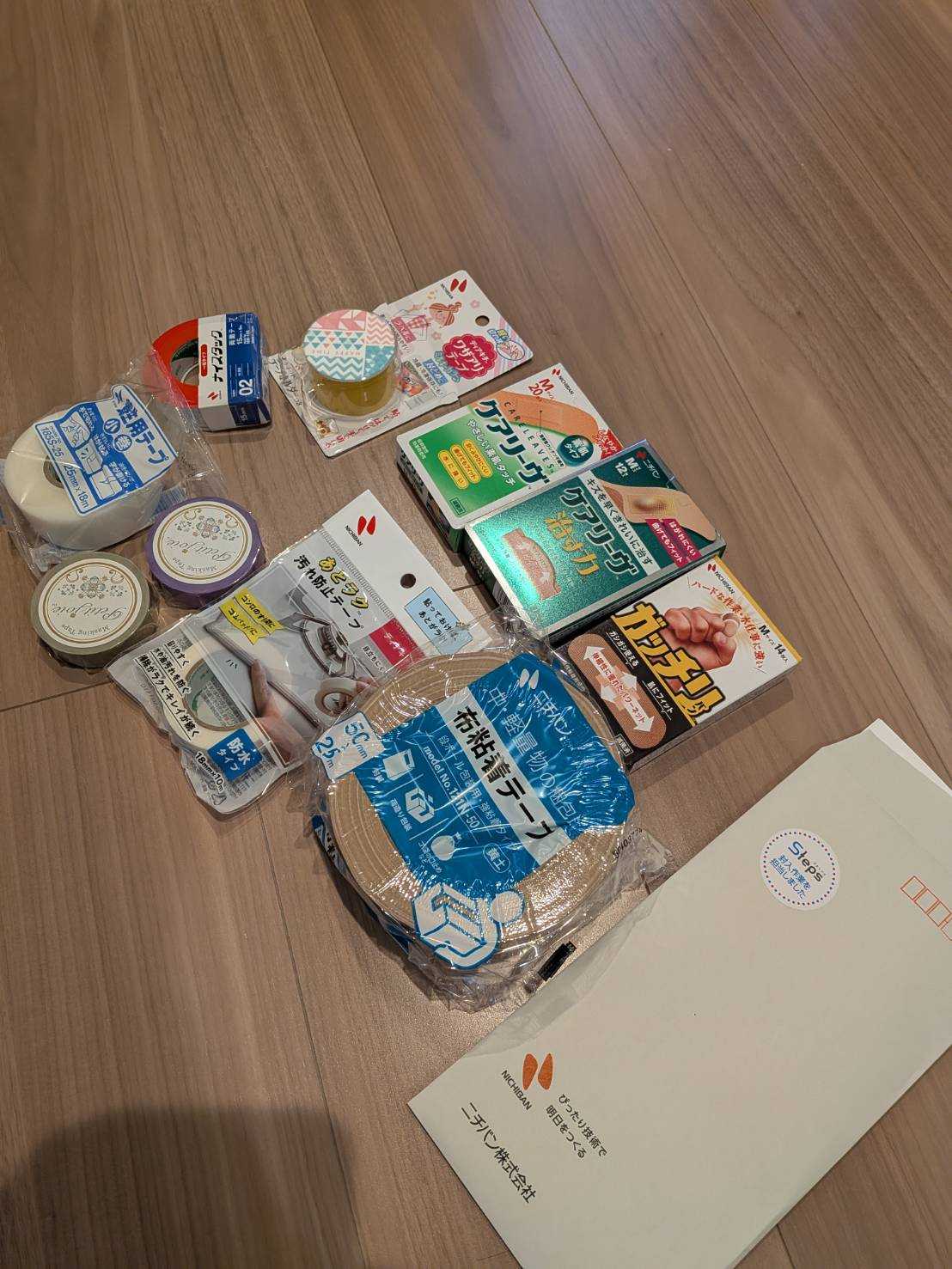

- 株主優待品到着 4218 ニチバン

- (2025-11-16 11:30:03)

-