2008年04月の記事

全15件 (15件中 1-15件目)

1

-

特集ワイド:神とは、祈りとは イエズス会総長・ニコラス神父を訪ねる

本文はこちら。神様とは何だろうか? そして、人はなぜ祈るのか? ここ1、2年、そんなことを時々考える。この春、ローマに赴任し、カトリックのイエズス会総長、アドルフォ・ニコラス神父(71)にお目にかかる機会があり、尋ねてみた。「神とは、そして祈りとは--」【ローマ藤原章生】 ◇自分から出て、心を開くのです ◇無心になり、感じる存在 5年前にイラクに行ったとき、驚かされたことがあった。ハッサン師というイスラム教シーア派の指導者がいた。40代後半だが、フセイン政権下でひどい拷問に遭い、顔中傷だらけで、険しい顔つき、白いひげでひどく老けて見えた。政治の話を聞いたあと、別れ際にこんな質問をした。 「ところで、あなたにとって神とは何でしょうか」 通訳がアラビア語に訳すと、彼の顔がほころんだ。 「神、ですか。実は最初からそれを聞いてくれると思っていたんです。神とは何か。それは私が考え続けてきたことです」。そして、しばらく黙り、こう切り出した。 「こんな説明でどうでしょう。例えば、あなたが13歳の夏、海に行ったとします。泳いでいて沖に流され、おぼれてしまう。息が苦しく、体が冷たくなり、怖くなる。『もう駄目だ』とあきらめた時、ある力が沈んでいく体をすくい上げ、あなたは助かる……。その力が、神です」 鳥肌が立った。というのも、確かに私は13歳の夏、海でおぼれたからだ。なぜ、この人物はそんな例え話をしたのか。彼はただ、不敵とも言える顔でこちらを見ていた。 それから4年がたった昨秋の早朝、京都の森でこんな考えが浮かんだ。「そうか、人は無心になるために祈るんだ。自分をなくすために」。その1年前、山岳信仰の修験者に「現代人は祈りが足りない」と言われて感化され、一つ覚えたお経を時々、頭の中で唱えていた。だがすぐに怠り、「こんなの、意味あるのか?」と思い始めたころ、この考えが出てきたのだった。 私は、神が何だかは分からない。ただ、この世にはいまだ説明のつかない現象やエネルギーのようなものがあるとは思っている。もし、誰かがそれを神と呼ぶのであれば、私は神の存在を信じていることになる。 ■ イエズス会は1534年に結成し、1540年にローマ法王の公認を得た。1549年にキリスト教を日本に伝えたフランシスコ・ザビエルを派遣したことで知られるカトリック最大の男子修道会で、会員は2万人に達する。「誰も訪ねたことのない地へ行くのが会の信条」とニコラス神父が言う通り、アフリカやラテンアメリカの紛争地でこの会の神父をよく見かけた。バチカンで「パパ」と呼ばれるのは本来、ローマ法王だけだが、イエズス会総長は黒い法衣から「パパネロ(黒いパパ)」と呼ばれる。それは勢力の強さでもある。 スペイン生まれのニコラス神父は17歳で修道院に入り、1961年、24歳の時に初めて来日した。一度バチカンに戻り神学で博士号を取得し、71年に上智大で教え始め、88年に教授となった。日本滞在は通算35年になる。今年1月、総長に選ばれたばかりだ。 柔らかい日本語で話すニコラス神父は、日本で多くを学んだという。「和の精神ですね。日本のコンセンサス(合意)のやり方に慣れたんです。判断が自然に盛り上がる。一人で決めるのは緊張し、ストレスにもなります。西洋人は、皆で決める日本のやり方は遅いと思っていますが、逆に早いんですね。一度皆で決めると進むのが早い。4人が賛成、6人が反対という西洋のやり方だと、後々までいろいろ残るんですね」 イエズス会は、右派が強い現在のローマ法王庁と思想的な対立があると言われる。だが、「今は社会と同じく、教会内でも思想をあまり取り扱わなくなりました」と否定する。「むしろ、若者の教育、エコロジー、そして(人の)内的な問題の方に関心が向いています。そのようなところでは、オリエンタル(東洋)のウイズダム(英知)、和の精神が大事になってくるんです」 ■ 祈りについても聞いてみた。無心になり、我を捨てるために祈るのでは?と自分の考えをぶつけてみた。神父はうれしそうな笑みを浮かべ、こう答えた。 「そう、人は黙想しているつもりでも、いろいろ考えているんです。だから禅ではそれを厳しく直す。祈るとき、自分より大きいものに心を開く。(イエズス会の創始者)聖イグナチオは黙想の間もいろんな祈り方があると語っていますが、大事なのは、いつも自分から出る、自分の外に出なければだめだと言っています。だから、『我を捨てるために祈る』というその表現、私は好きです」 では、神についてはどう考えているのだろう。 「仏教で一つ、私が尊敬しているのは、神について話すことはできないということなんです。神様はキリスト教にもイスラム教にもヒンズー教にもあり、千の名前があると。(仏教では)神を説明すればそれは神様ではない。仏教は『仏に会えば仏を殺せ』というんですね。自分を深めれば、神様が自分から出て、すべてを生かす。何か生きたものとして、自分を生かしてくれるんですね。それで、漢字を使うか、ひらがなで書いた方がいいのか。でも『神』と漢字にするとイメージがつく。イメージがつくともう神ではないという教えですね」 ニコラス神父はそれを踏まえた上で、こう続けた。 「聖イグナチオの教えでは、神は説明するより、感じるものだと。愛とか希望とかにとらわれて自分がなくなったとき、初めて、ああ、これは自分ではない、神の霊、神の心が向いているのだと気づくと。そのようなあいまいな表現でしか暗示できない。説明すると、どうも違うと。神は説明のためじゃなくて、黙っていられないから言う言葉。他の言葉がないからそれを使う。大事なのは、どういうふうに歩んでいくか、そこに力を入れることなんです」 神様は、考えるというより、感じるもの、ということか。 「そう。自分から出て、自分より大きな良いものに自分の心を開く。アジアではよく、知恵のある人がお月様を指さす、愚か者は、その指を見ると言います。そういう表現が宗教にぴったりだと思います」 身の回りの出来事だけで考えてもわからない、もっと遠くを見ろ、ということなのか。少しすっきりした気分になり、バチカンを後にした。============== ◇「夕刊特集ワイド」へご意見、ご感想をt.yukan@mbx.mainichi.co.jpファクス03・3212・0279毎日新聞 2008年4月28日 東京夕刊

2008.04.30

コメント(0)

-

聖カタリナ(シエナ)おとめ教会博士 昭和の日

使徒言行録16・22-34et concurrit plebs adversus eos et magistratus scissis tunicis eorum iusserunt virgis caediet cum multas plagas eis inposuissent miserunt eos in carcerem praecipientes custodi ut diligenter custodiret eosqui cum tale praeceptum accepisset misit eos in interiorem carcerem et pedes eorum strinxit in lignomedia autem nocte Paulus et Silas adorantes laudabant Deum et audiebant eos qui in custodia erantsubito vero terraemotus factus est magnus ita ut moverentur fundamenta carceris et aperta sunt statim ostia omnia et universorum vincula soluta suntexpergefactus autem custos carceris et videns apertas ianuas carceris evaginato gladio volebat se interficere aestimans fugisse vinctosclamavit autem Paulus magna voce dicens nihil feceris tibi mali universi enim hic sumuspetitoque lumine introgressus est et tremefactus procidit Paulo et Silaeet producens eos foras ait domini quid me oportet facere ut salvus fiamat illi dixerunt crede in Domino Iesu et salvus eris tu et domus tuaet locuti sunt ei verbum Domini cum omnibus qui erant in domo eiuset tollens eos in illa hora noctis lavit plagas eorum et baptizatus est ipse et omnes eius continuocumque perduxisset eos in domum suam adposuit eis mensam et laetatus est cum omni domo sua credens Deo聖ヨハネ16・5-11haec autem vobis ab initio non dixi quia vobiscum eram at nunc vado ad eum qui me misit et nemo ex vobis interrogat me quo vadissed quia haec locutus sum vobis tristitia implevit cor vestrumsed ego veritatem dico vobis expedit vobis ut ego vadam si enim non abiero paracletus non veniet ad vos si autem abiero mittam eum ad voset cum venerit ille arguet mundum de peccato et de iustitia et de iudiciode peccato quidem quia non credunt in mede iustitia vero quia ad Patrem vado et iam non videbitis mede iudicio autem quia princeps mundi huius iudicatus est

2008.04.29

コメント(0)

-

The PASSION of The CHRIST

今更、かもしれませんが、パッションを観ました。大泣きしました。子供っぽい紹介しか出来ないのがいささか情けないですが、是非一度ご覧になってください。

2008.04.29

コメント(0)

-

フリーメーソンによるカトリック破壊指令2

二一、大学の絶対支配権を滅ぼすことによって、教皇を滅ぼせ。政府は喜んで資金をはずんでくれると言うことによって、大学を教皇から引き離せ。無限罪の御宿りのスクールをコンプトン・ハイスクールに変えるなど、ミッション系の学校の名称を世俗的名称に変更せよ。それを、エキュメニカルと呼べ。二二、その職務に年齢制限をおくことによって、教皇の権威を攻撃せよ。年齢制限を少しづ下げさせろ。教皇の過労を防ぐためのものであると言え。二三、司教会議を設置することによって、教皇を弱体化させるよう激励せよ。イギリス国王が上院と下院に支配され彼らから指令を受けているように、教皇も表看板に過ぎなくなる。それから、司祭レベルの会議を設置して、司教の権威を弱める。司祭は、最終的に望む名声を得られると言え。それから、司祭を支配する平信徒グループを結成させて、司祭の権威を弱めよ。枢機卿さえ教会を去るほどに、憎悪が高まってくるだろう。教会は、今や民主主義になったのだといえ。新しい教会組織を称えよ。二四、平信徒から寄せられる尊敬を失わしめることによって、司祭の召命を減らせ。一人の司祭の政治スキャンダルによって、千の召し出しが失われることだろう。好きな女のためにすべてを捨てる、落ちこぼれ司祭をほめたたえよ。彼らを英雄とたたえよ。還俗した司祭を褒めちぎり、彼らは司祭職ができなくなるよう圧力をかけられた殉教者なのだと言え。二五、司祭不足を理由に、教会を閉鎖に追い込め。それは経費節約のための、正しい経済行為なのだといえ。神はどこででも祈りの声を聞くのだから、教会は浪費にすぎないと言い広めよ。二六、平信徒の委員会と信仰の弱い司祭たちを使って、聖母マリアの新しい出現や、報じられる奇跡、特に大天使聖ミカエルの出現があれば、即刻これを非難し、否認せよ。第二バチカン会議以後、絶対にどんなものも認めぬようにせよ。そのようなメッセージに従い、あるいは繰り返し、あるいはそれについて考えることさえ不従順に当たると言え。二七、新教皇が選出される度に教皇庁を解散する法案を通せ。これによって、教皇庁が、多くの革新派とモダニストの溜り場となることは必至である。二八、偽教皇を選出せよ。彼はプロテスタントと、またユダヤ人さえも、カトリック教会に引き戻せるのだと言え。司教に投票権を与えることによって、偽教皇を選出できることを知れ。あまりに多くの教皇が候補に立つため、妥協する教皇として、偽教皇が舞台に立つ。二九、小学校二学年、三学年の子供たちが初聖体を受ける前に告解をする慣習を取り除け。こうすれば、四学年、五学年、それ以上になったときに、彼らは告解をしなくなる。こうすれば、告解そのものが消滅するだろう。三〇、女性と平信徒に聖体を配らせろ。平信徒の時代なのだと言え。舌によってではなく、プロテスタントと同様、手で聖体を受けさせろ。キリストもそのようにしたのだと言え。聖体の一部を黒ミサ(サタンミサ)のためにとっておけ。次には、一人一人聖体を受ける代わりに、ボールに一杯入っているホスチアを各自が取って、教会を出られるようにせよ。彼らは、こうして神の賜物を日常生活に持ち込むことができるのだと言え。聖体自動販売機を設置し、これを聖櫃と呼べ。三一、偽教皇が支配するようになってから司教会議(シノドス)や司祭協議会、平信徒顧問会を解散せよ。宗教者が許可なく政治問題に加わることを禁止せよ。神は謙遜を愛し、栄光を求める者を憎むからだと言え。三二、後任者を選ぶ絶対権を教皇に与えよ。破門という苦痛を与えて、神を愛するすべての者に獣の刻印を押してやれ。三三、教皇不可謬説以外、過去の教理はみな虚偽だったと宣伝せよ。イエズス・キリストは革命家の一人であったのであり、教理を作りはしなかったのだと言え。真のキリストはもうすぐ来るのだと言え。三四、教皇に従う者すべてに、世界統一宗教拡大のための聖戦を戦うよう指令せよ。サタンは、失われた黄金がどこにあるかを知っている。容赦なく世界を征服しろ。これによって、彼らが憧れてやまなかったもの―平和の黄金時代―を人類に与えられるのだ。

2008.04.29

コメント(0)

-

フリーメーソンによるカトリック破壊指令1

大天使ミカエルよ、私達と共に悪魔と闘いたまえ。以下はフリーメーソンの指示とされた、第二バチカン公会議に向けての指示事項である。これを読んで現状とよく照らし合わせてみるのはカトリック信者にとって急務であろう。頻出既出かと思ったが、再掲するのも意味があろうかと思い、引用させていただいた。イルミナティの極秘指令 投稿者 死蔵資料 日時 2002 年 4 月 29 日 14:32:17:(回答先: KGBスパイの日記 悪魔に魅入られた男 AA1025著 マリー・カール編 投稿者 死蔵資料 日時 2002 年 4 月 29 日 14:30:13)イルミナティの極秘指令 これは、イルミナティのグランドマスターから、カトリック内部の各秘密工作員(偽司祭)に配られた極秘指令書である。 指令書は、一九六二年三月に、第二バチカン会議での決戦に備えさせるため、彼らの最高権力者から、カトリック教会内部に潜伏する共産主義メイソンの各同志宛てに出されたものだが、その内容は、本書に書かれている偽司祭の計画に驚くほど一致している。 指令書が配られたのは、ヨハネス二三世が在任中のことだったが、教皇はバチカン会議の開催を見ることなく、翌年一九六三年六月に死去した。 教会の敵は次期教皇を待ち、新しく即位したパウロ六世がこの計画案を受け入れるだろう(これは虚偽である)とのコメントを添えて、再度この指令書を出した。 AA1025は、教会のドグマを変更できなかった意味で、第二バチカン会議に敗北したことを認めているが、会議文書の語法に影響を及ぼし、致命的な曖昧さをそこに含み込むことには成功した。 それによって、軟弱な司教たちが、「会議の精神に則って」の口実の下、これらの文書を現代的に解釈し直す好機を与える結果になった。 この意味では、彼らは戦いの火蓋を切ることに成功したと言えるであろう。この指令書の内容と、今の教会で現実に起きていることを比較すれば、多くの一致に驚かされるはずである。 彼らが最終目標に据えているのは、彼らの代表として働く傀儡教皇を擁立することで、この偽教皇をもって、統一世界宗教を樹立せんとするものである。そのための準備段階についても指令が出されているが、まだ実現には至っていない。 指令書の一から二十までは、故志村辰也神父によって別途に邦訳され、「聖母のブルーアーミー」会員に配布されたことがある。その最後に添付されたコメントより引用する。 「これは、“FIDELIS ET VERUS”(May,1987)に掲載された、イルミナティの組織に関する記事の抄訳で、組織の指導者であるグランド・マスターから、公教会で聖職者になっている各会員に宛てた指導書である。もちろん、個人の救霊を損ない、カトリック教会を内部的に破壊するのが目的である。 イルミナティ(ILLUMINATI)は、アダム・ヴァイスハウプト(Adam Weishaupt・1748-1830)によって設立された悪魔崇拝の団体で、政治、経済、宗教の世界統一を目指している。フリーメーソンと同一組織と考えて差支えない。 各項目は、おおよそ、実行事項と、それを行う時の偽りの宣伝、その効果の三つから成っている。彼らの手法の特徴は、破壊的意図や挑戦的態度を隠して、巧みな偽りのうたい文句によって、一見表面的でしかないような宗教行動の変化を加えることで、知らないあいだに深い心理的な影響を与え、信仰生活を堕落させることにある。 何でもないかのように受け入れられてしまうその行動変容は、ことごとく神への軽視を言外に意味しているものなので、習慣になっていると気づかないうちに、聖なるものの感覚や超自然の存在への思考を損ない、結果として、内的生活の破壊をもたらすように計算されている。 さらに、彼らの隠れた意図などまったく知らずにいる多くの善意の人々は、偽りのうたい文句を鵜呑みにして、これを自らの信条として取り込み広めていくという相乗効果も生じている。この指令は現在大成功を収めている」 教会内の秘密結社についての参考資料: 1、『カトリック教会文書資料集』(エンデルレ書店)。 2、今の教皇聖下になってからも何度も出されている、バチカンからのフリーメーソンに関する通達(1981、1984、1985、etc.)。 3、『秘密結社フリーメーソンの陰謀』(デルコル神父著、大分聖ヨゼフ修道院・世の光社、1990年改訂版)。 4、『第2バチカンの光と陰』(澤田昭夫著、世の光社、1990年) 5、『悪魔に愛された女』(シスター・マリ・エメリー著、J・ガッツェ神父原訳。成甲書房、 2000年4月) 6、『へロデの呪い・暴かれたユダヤ古写本』(A・カウリー著、J・ガッツェ神父復刻、中央アート出版社、2002年2月)指令書の本文一九六二年(第二バチカン会議開催年)の三月。すべての戦士(訳注:最初に配布された文書では、“すべての兄弟メイソン”となっている)は、これらの重要な指令の進み具合について報告しなければならない。パウロ六世は簡単に受け入れるであろう。一、カトリック教会の守護者ミカエルを、ミサ中であるか否かを問わず、すべての祈祷から、完全に削除せよ。ミカエルのすべての像を取り除け。それは、人々をキリストから引き離すからであると言え。二、金曜日に肉食をしないことや、断食のごとき四旬節中の償いの慣習を止めさせよ。いかなる自己否定の行為も止めさせよ。それを、喜び、幸福、隣人愛の行いに置き換えよ。キリストは、すでにわれわれのために天国を勝ち得ているので、人間の努力は不要であると言え。三、プロテスタントの牧師を結集し、ミサの改訂と非聖化を行え。キリストの現存を疑わせるよう人々を動かし、聖体拝領は単なる食事と象徴でしかないという、プロテスタントの信条にいっそう近づけよ。四、すべてのラテン語典礼、信心、歌を止めさせよ。それは、神秘と崇敬の気持ちに導くから。それは意味不明な呪文のごときものであると言え。こうすれば、人々は、司祭が彼らよりも優れた知性を持っているとは思わなくなる。五、教会でベールをかぶらぬよう、女たちを先導しろ。髪は性的なものであるから。民主主義の理念に則り、女性侍者、女性司祭になるよう女たちを動かせ。女性解放運動に着手せよ。六、聖体拝領のときに、跪きを止めさせよ。聖体拝領のときに、子供たちが両手を合わせるのを止めさせるよう、修道女を仕向けよ。神はありのままの彼らを愛するのだと言え。彼らが完全に気を緩めるよう仕向けよ。七、聖なるオルガン音楽をやめさせよ。ギター、口笛、太鼓、足踏みを持ち込め。イエズスとの私的祈りと対話が、これによって妨げられるであろう。イエズスが子供たちを召し出す機会を与えてはならない。八、神の母や、聖ヨゼフに対する聖歌を廃止し、プロテスタントの歌に換えよ。それは偶像崇拝であると言え。これによって、プロテスタントこそ真の宗教で、カトリックと同等だと、カトリック教会自身が認めているという誤解が生まれる。九、イエズスに向けられているものも含め、すべての聖歌を取り替えよ。聖歌は、幼いころの自己否定と神への償いの宗教生活から受けた、甘美な平和を思い起こさせる。ともかく、以前の典礼は誤っていたことを確信させるために、新しい歌を持ち込め。各ミサで、最低一つは、イエズスに触れず、人間愛を謳歌する歌を使うようにせよ。若者は隣人愛に熱心になるだろう。十、祭壇から、聖人の聖遺物をことごとく排除せよ。次に、祭壇そのものも排除せよ。そこで黒ミサを密かに行うときに、生きた人間を捧げるのに使えるよう、異端的で祝別されていない机にすり替えよ。教会でのミサは、聖人の聖遺物を収めた祭壇の上でのみ捧げるという教会法を廃止させよ。十一、聖櫃の聖体の前でミサをする習慣を一掃せよ。どのような聖櫃もミサに使われることを許してはならない。祭壇を夕食机のようにせよ。それが聖なるものではなく、会議机やトランプ台のように、多目的に使えるよう、持ち運び自由なものにせよ。それから、聖体拝領後に、司祭が食休みをしていることを意味するよう、この机に椅子を最低一脚は備えるようにし、司祭をそこに座らせよ。ミサのとき、けっして司祭に跪いたり、片膝をついたりさせてはならない。人間は跪いて食事をしないのだから。十二、徐々に、聖人を教会の典礼暦から削除しろ。司祭が、聖福音書に記録されていない聖人について話をする権利を禁じること。これを好ましく思わぬプロテスタントが、教会にいるかもしれないからと言え。十三、聖福音書を紹介するときに、「聖」の語を取り除け。聖ヨハネによる福音書というところを、ただ単に、ヨハネによる福音と言え。これは、それらをもはや崇敬する必要がないことを暗に意味しているのだ。プロテスタントの聖書と同じになるまで、聖書を改訳し続けよ。十四、すべての個人的祈祷書を取り除き、破壊せよ。これは、聖心、聖母、聖ヨゼフの連祷や、聖体拝領のための準備を止めさせる手立てになり、同じく、聖体拝領後の感謝の祈りも、形ばかりのものに変える効果がある。十五、すべての像と天使の絵を取り除け。われわれの敵の像を周囲に置いておく必要が、どこにあるか。それは神話であり、お伽話なのだと言え。十六、下級聖品の祓魔師を排除せよ。これには全力を尽くせ。真の悪魔などは存在しないという考えを蔓延させろ。それは悪を暗示する聖書独特の語法であって、悪者がいなければ善い話は成立しなくなるからだと言っておけ。これで、彼らは地獄も信じなくなり、そこに行くこともまったく恐れなくなる。地獄は、神から離れることに過ぎないと言っておけ。それがどうして、そんなに悪いのかと言え。十七、イエズスはただの人間に過ぎず、彼には兄弟姉妹がいて、支配者階級を憎悪していたと教示しろ。彼は、売春婦の弟子、特にマグダラナのマリアを愛したのだと言い広めよ。彼は教会や会堂にとって無用の人物だったと言い広めよ。十八、修道女たちの虚栄心、女としての魅力、その美貌を褒め称えることによって、彼女たちを還俗させられることを、けっして忘れてはならない。修道服を捨てさせよ。それと一緒に、ロザリオも投げ捨てることだろう。修道院内部に、意見の衝突があることを世間に訴えろ。そうすれば召し出しも底をつく。十九、すべてのカテキズム(カトリック要理)を焼き払え。宗教教育者には、神の愛の代わりに、神の民の愛を教示するよう宣伝しろ。人前をはばからず愛するのは大人のしるしであると言え。セックスを宗教部門の共通語とせよ。セックスを新宗教とせよ。二十、修道女の召命を減らすことによって、すべてのカトリック学校を閉鎖に追い込め。修道女は、低賃金の社会福祉労働者で、教会は裕福ではないが、安楽な生活ができる程度の金と財産があると言え。(続く)

2008.04.29

コメント(0)

-

4月24日

使徒言行録15・7-21cum autem magna conquisitio fieret surgens Petrus dixit ad eos viri fratres vos scitis quoniam ab antiquis diebus in nobis elegit Deus per os meum audire gentes verbum evangelii et credereet qui novit corda Deus testimonium perhibuit dans illis Spiritum Sanctum sicut et nobiset nihil discrevit inter nos et illos fide purificans corda eorumnunc ergo quid temptatis Deum inponere iugum super cervicem discipulorum quod neque patres nostri neque nos portare potuimussed per gratiam Domini Iesu credimus salvari quemadmodum et illitacuit autem omnis multitudo et audiebant Barnaban et Paulum narrantes quanta fecisset Deus signa et prodigia in gentibus per eoset postquam tacuerunt respondit Iacobus dicens viri fratres audite meSimeon narravit quemadmodum primum Deus visitavit sumere ex gentibus populum nomini suoet huic concordant verba prophetarum sicut scriptum estpost haec revertar et aedificabo tabernaculum David quod decidit et diruta eius reaedificabo et erigam illudut requirant ceteri hominum Dominum et omnes gentes super quas invocatum est nomen meum dicit Dominus faciens haecnotum a saeculo est Domino opus suumpropter quod ego iudico non inquietari eos qui ex gentibus convertuntur ad Deumsed scribere ad eos ut abstineant se a contaminationibus simulacrorum et fornicatione et suffocatis et sanguineMoses enim a temporibus antiquis habet in singulis civitatibus qui eum praedicent in synagogis ubi per omne sabbatum legitur議論を重ねた後、ペトロが立って彼らに言った。「兄弟たち、ご存じのとおり、ずっと以前に、神はあなたがたの間でわたしをお選びになりました。それは、異邦人が、わたしの口から福音の言葉を聞いて信じるようになるためです。人の心をお見通しになる神は、わたしたちに与えてくださったように異邦人にも聖霊を与えて、彼らをも受け入れられたことを証明なさったのです。また、彼らの心を信仰によって清め、わたしたちと彼らとの間に何の差別をもなさいませんでした。それなのに、なぜ今あなたがたは、先祖もわたしたちも負いきれなかった軛を、あの弟子たちの首に懸けて、神を試みようとするのですか。わたしたちは、主イエスの恵みによって救われると信じているのですが、これは、彼ら異邦人も同じことです。」すると全会衆は静かになり、バルナバとパウロが、自分たちを通して神が異邦人の間で行われた、あらゆるしるしと不思議な業について話すのを聞いていた。二人が話を終えると、ヤコブが答えた。「兄弟たち、聞いてください。神が初めに心を配られ、異邦人の中から御自分の名を信じる民を選び出そうとなさった次第については、シメオンが話してくれました。預言者たちの言ったことも、これと一致しています。次のように書いてあるとおりです。『「その後、わたしは戻って来て、/倒れたダビデの幕屋を建て直す。その破壊された所を建て直して、/元どおりにする。それは、人々のうちの残った者や、/わたしの名で呼ばれる異邦人が皆、/主を求めるようになるためだ。」昔から知らされていたことを行う主は、/こう言われる。』それで、わたしはこう判断します。神に立ち帰る異邦人を悩ませてはなりません。ただ、偶像に供えて汚れた肉と、みだらな行いと、絞め殺した動物の肉と、血とを避けるようにと、手紙を書くべきです。モーセの律法は、昔からどの町にも告げ知らせる人がいて、安息日ごとに会堂で読まれているからです。」ヨハネ15・9-11sicut dilexit me Pater et ego dilexi vos manete in dilectione measi praecepta mea servaveritis manebitis in dilectione mea sicut et ego Patris mei praecepta servavi et maneo in eius dilectionehaec locutus sum vobis ut gaudium meum in vobis sit et gaudium vestrum impleaturまた、彼らの心を信仰によって清め、わたしたちと彼らとの間に何の差別をもなさいませんでした。それなのに、なぜ今あなたがたは、先祖もわたしたちも負いきれなかった軛を、あの弟子たちの首に懸けて、神を試みようとするのですか。わたしたちは、主イエスの恵みによって救われると信じているのですが、これは、彼ら異邦人も同じことです。」

2008.04.24

コメント(2)

-

4月23日

使徒言行録15・7-21cum autem magna conquisitio fieret surgens Petrus dixit ad eos viri fratres vos scitis quoniam ab antiquis diebus in nobis elegit Deus per os meum audire gentes verbum evangelii et credereet qui novit corda Deus testimonium perhibuit dans illis Spiritum Sanctum sicut et nobiset nihil discrevit inter nos et illos fide purificans corda eorumnunc ergo quid temptatis Deum inponere iugum super cervicem discipulorum quod neque patres nostri neque nos portare potuimussed per gratiam Domini Iesu credimus salvari quemadmodum et illitacuit autem omnis multitudo et audiebant Barnaban et Paulum narrantes quanta fecisset Deus signa et prodigia in gentibus per eoset postquam tacuerunt respondit Iacobus dicens viri fratres audite meSimeon narravit quemadmodum primum Deus visitavit sumere ex gentibus populum nomini suoet huic concordant verba prophetarum sicut scriptum estpost haec revertar et aedificabo tabernaculum David quod decidit et diruta eius reaedificabo et erigam illudut requirant ceteri hominum Dominum et omnes gentes super quas invocatum est nomen meum dicit Dominus faciens haecnotum a saeculo est Domino opus suumpropter quod ego iudico non inquietari eos qui ex gentibus convertuntur ad Deumsed scribere ad eos ut abstineant se a contaminationibus simulacrorum et fornicatione et suffocatis et sanguineMoses enim a temporibus antiquis habet in singulis civitatibus qui eum praedicent in synagogis ubi per omne sabbatum legiturunc placuit apostolis et senioribus cum omni ecclesia eligere viros ex eis et mittere Antiochiam cum Paulo et Barnaba Iudam qui cognominatur Barsabban et Silam viros primos in fratribusscribentes per manus eorum apostoli et seniores fratres his qui sunt Antiochiae et Syriae et Ciliciae fratribus ex gentibus salutem議論を重ねた後、ペトロが立って彼らに言った。「兄弟たち、ご存じのとおり、ずっと以前に、神はあなたがたの間でわたしをお選びになりました。それは、異邦人が、わたしの口から福音の言葉を聞いて信じるようになるためです。人の心をお見通しになる神は、わたしたちに与えてくださったように異邦人にも聖霊を与えて、彼らをも受け入れられたことを証明なさったのです。また、彼らの心を信仰によって清め、わたしたちと彼らとの間に何の差別をもなさいませんでした。それなのに、なぜ今あなたがたは、先祖もわたしたちも負いきれなかった軛を、あの弟子たちの首に懸けて、神を試みようとするのですか。わたしたちは、主イエスの恵みによって救われると信じているのですが、これは、彼ら異邦人も同じことです。」すると全会衆は静かになり、バルナバとパウロが、自分たちを通して神が異邦人の間で行われた、あらゆるしるしと不思議な業について話すのを聞いていた。二人が話を終えると、ヤコブが答えた。「兄弟たち、聞いてください。神が初めに心を配られ、異邦人の中から御自分の名を信じる民を選び出そうとなさった次第については、シメオンが話してくれました。預言者たちの言ったことも、これと一致しています。次のように書いてあるとおりです。『「その後、わたしは戻って来て、/倒れたダビデの幕屋を建て直す。その破壊された所を建て直して、/元どおりにする。それは、人々のうちの残った者や、/わたしの名で呼ばれる異邦人が皆、/主を求めるようになるためだ。」昔から知らされていたことを行う主は、/こう言われる。』それで、わたしはこう判断します。神に立ち帰る異邦人を悩ませてはなりません。ただ、偶像に供えて汚れた肉と、みだらな行いと、絞め殺した動物の肉と、血とを避けるようにと、手紙を書くべきです。モーセの律法は、昔からどの町にも告げ知らせる人がいて、安息日ごとに会堂で読まれているからです。」そこで、使徒たちと長老たちは、教会全体と共に、自分たちの中から人を選んで、パウロやバルナバと一緒にアンティオキアに派遣することを決定した。選ばれたのは、バルサバと呼ばれるユダおよびシラスで、兄弟たちの中で指導的な立場にいた人たちである。ヨハネ15・9-11sicut dilexit me Pater et ego dilexi vos manete in dilectione measi praecepta mea servaveritis manebitis in dilectione mea sicut et ego Patris mei praecepta servavi et maneo in eius dilectionehaec locutus sum vobis ut gaudium meum in vobis sit et gaudium vestrum impleatur父がわたしを愛されたように、わたしもあなたがたを愛してきた。わたしの愛にとどまりなさい。わたしが父の掟を守り、その愛にとどまっているように、あなたがたも、わたしの掟を守るなら、わたしの愛にとどまっていることになる。これらのことを話したのは、わたしの喜びがあなたがたの内にあり、あなたがたの喜びが満たされるためである。

2008.04.23

コメント(0)

-

4月22日

使徒言行録14・19-28ところが、ユダヤ人たちがアンティオキアとイコニオンからやって来て、群衆を抱き込み、パウロに石を投げつけ、死んでしまったものと思って、町の外へ引きずり出した。しかし、弟子たちが周りを取り囲むと、パウロは起き上がって町に入って行った。そして翌日、バルナバと一緒にデルベへ向かった。二人はこの町で福音を告げ知らせ、多くの人を弟子にしてから、リストラ、イコニオン、アンティオキアへと引き返しながら、弟子たちを力づけ、「わたしたちが神の国に入るには、多くの苦しみを経なくてはならない」と言って、信仰に踏みとどまるように励ました。また、弟子たちのため教会ごとに長老たちを任命し、断食して祈り、彼らをその信ずる主に任せた。それから、二人はピシディア州を通り、パンフィリア州に至り、ペルゲで御言葉を語った後、アタリアに下り、そこからアンティオキアへ向かって船出した。そこは、二人が今成し遂げた働きのために神の恵みにゆだねられて送り出された所である。到着するとすぐ教会の人々を集めて、神が自分たちと共にいて行われたすべてのことと、異邦人に信仰の門を開いてくださったことを報告した。そして、しばらくの間、弟子たちと共に過ごした。supervenerunt autem quidam ab Antiochia et Iconio Iudaei et persuasis turbis lapidantesque Paulum traxerunt extra civitatem aestimantes eum mortuum essecircumdantibus autem eum discipulis surgens intravit civitatem et postera die profectus est cum Barnaba in Derbencumque evangelizassent civitati illi et docuissent multos reversi sunt Lystram et Iconium et Antiochiamconfirmantes animas discipulorum exhortantes ut permanerent in fide et quoniam per multas tribulationes oportet nos intrare in regnum Deiet cum constituissent illis per singulas ecclesias presbyteros et orassent cum ieiunationibus commendaverunt eos Domino in quem crediderunttranseuntesque Pisidiam venerunt Pamphiliamet loquentes in Pergen verbum Domini descenderunt in Attaliamet inde navigaverunt Antiochiam unde erant traditi gratiae Dei in opus quod conpleveruntcum autem venissent et congregassent ecclesiam rettulerunt quanta fecisset Deus cum illis quia aperuisset gentibus ostium fideimorati sunt autem tempus non modicum cum discipulisヨハネ14・27-31aわたしは、平和をあなたがたに残し、わたしの平和を与える。わたしはこれを、世が与えるように与えるのではない。心を騒がせるな。おびえるな。『わたしは去って行くが、また、あなたがたのところへ戻って来る』と言ったのをあなたがたは聞いた。わたしを愛しているなら、わたしが父のもとに行くのを喜んでくれるはずだ。父はわたしよりも偉大な方だからである。事が起こったときに、あなたがたが信じるようにと、今、その事の起こる前に話しておく。もはや、あなたがたと多くを語るまい。世の支配者が来るからである。だが、彼はわたしをどうすることもできない。わたしが父を愛し、父がお命じになったとおりに行っていることを、世は知るべきである。pacem relinquo vobis pacem meam do vobis non quomodo mundus dat ego do vobis non turbetur cor vestrum neque formidetaudistis quia ego dixi vobis vado et venio ad vos si diligeretis me gauderetis utique quia vado ad Patrem quia Pater maior me estet nunc dixi vobis priusquam fiat ut cum factum fuerit credatisiam non multa loquar vobiscum venit enim princeps mundi huius et in me non habet quicquamsed ut cognoscat mundus quia diligo Patrem et sicut mandatum dedit mihi Pater sic facio surgite eamus hinc

2008.04.22

コメント(0)

-

4月17日

使徒言行録13・13-2513:パウロとその一行は、パフォスから船出してパンフィリア州のペルゲに来たが、ヨハネは一行と別れてエルサレムに帰ってしまった。 14:パウロとバルナバはペルゲから進んで、ピシディア州のアンティオキアに到着した。そして、安息日に会堂に入って席に着いた。 15:律法と預言者の書が朗読された後、会堂長たちが人をよこして、「兄弟たち、何か会衆のために励ましのお言葉があれば、話してください」と言わせた。 16:そこで、パウロは立ち上がり、手で人々を制して言った。「イスラエルの人たち、ならびに神を畏れる方々、聞いてください。 17:この民イスラエルの神は、わたしたちの先祖を選び出し、民がエジプトの地に住んでいる間に、これを強大なものとし、高く上げた御腕をもってそこから導き出してくださいました。 18:神はおよそ四十年の間、荒れ野で彼らの行いを耐え忍び、 19:カナンの地では七つの民族を滅ぼし、その土地を彼らに相続させてくださったのです。 20:これは、約四百五十年にわたることでした。その後、神は預言者サムエルの時代まで、裁く者たちを任命なさいました。 21:後に人々が王を求めたので、神は四十年の間、ベニヤミン族の者で、キシュの子サウルをお与えになり、 22:それからまた、サウルを退けてダビデを王の位につけ、彼について次のように宣言なさいました。『わたしは、エッサイの子でわたしの心に適う者、ダビデを見いだした。彼はわたしの思うところをすべて行う。』 23:神は約束に従って、このダビデの子孫からイスラエルに救い主イエスを送ってくださったのです。 24:ヨハネは、イエスがおいでになる前に、イスラエルの民全体に悔い改めの洗礼を宣べ伝えました。 25:その生涯を終えようとするとき、ヨハネはこう言いました。『わたしを何者だと思っているのか。わたしは、あなたたちが期待しているような者ではない。その方はわたしの後から来られるが、わたしはその足の履物をお脱がせする値打ちもない。』 13 Et cum a Papho navigassent Paulus et qui cum eo erant, venerunt Pergen Pamphyliaelig. Joannes autem discedens ab eis, reversus est Jerosolymam.14 Illi vero pertranseuntes Pergen, venerunt Antiochiam Pisidiaelig: et ingressi synagogam die sabbatorum, sederunt.15 Post lectionem autem legis et prophetarum, miserunt principes synagogaelig; ad eos, dicentes: Viri fratres, si quis est in vobis sermo exhortationis ad plebem, dicite.16 Surgens autem Paulus, et manu silentium indicens, ait: Viri Israeumllitaelig, et qui timetis Deum, audite:17 Deus plebis Israeumll elegit patres nostros, et plebem exaltavit cum essent incolaelig in terra AEliggypti, et in brachio excelso eduxit eos ex ea,18 et per quadraginta annorum tempus mores eorum sustinuit in deserto.19 Et destruens gentes septem in terra Chanaan, sorte distribuit eis terram eorum,20 quasi post quadringentos et quinquaginta annos: et post haeligc dedit judices, usque ad Samuel prophetam.21 Et exinde postulaverunt regem: et dedit illis Deus Saul filium Cis, virum de tribu Benjamin, annis quadraginta:22 et amoto illo, suscitavit illis David regem: cui testimonium perhibens, dixit: Inveni David filium Jesse, virum secundum cor meum, qui faciet omnes voluntates meas.23 Hujus Deus ex semine secundum promissionem eduxit Israeumll salvatorem Jesum,24 praelig;dicante Joanne ante faciem adventus ejus baptismum pnitentiaelig omni populo Israeumll.25 Cum impleret autem Joannes cursum suum, dicebat: Quem me arbitramini esse, non sum ego: sed ecce venit post me, cujus non sum dignus calceamenta pedum solvere.ヨハネ13・16-2016:はっきり言っておく。僕は主人にまさらず、遣わされた者は遣わした者にまさりはしない。 17:このことが分かり、そのとおりに実行するなら、幸いである。 18:わたしは、あなたがた皆について、こう言っているのではない。わたしは、どのような人々を選び出したか分かっている。しかし、『わたしのパンを食べている者が、わたしに逆らった』という聖書の言葉は実現しなければならない。 19:事の起こる前に、今、言っておく。事が起こったとき、『わたしはある』ということを、あなたがたが信じるようになるためである。 20:はっきり言っておく。わたしの遣わす者を受け入れる人は、わたしを受け入れ、わたしを受け入れる人は、わたしをお遣わしになった方を受け入れるのである。」 16 Amen, amen dico vobis: non est servus major domino suo: neque apostolus major est eo qui misit illum.17 Si hæc scitis, beati eritis si feceritis ea.18 Non de omnibus vobis dico: ego scio quos elegerim; sed ut adimpleatur Scriptura: Qui manducat mecum panem, levabit contra me calcaneum suum.19 Amodo dico vobis, priusquam fiat: ut cum factum fuerit, credatis quia ego sum.20 Amen, amen dico vobis: qui accipit si quem misero, me accipit; qui autem me accipit, accipit eum qui me misit.

2008.04.17

コメント(0)

-

4月16日

使徒言行録12・24~13・5a24:神の言葉はますます栄え、広がって行った。25:バルナバとサウロはエルサレムのための任務を果たし、マルコと呼ばれるヨハネを連れて帰って行った。1:アンティオキアでは、そこの教会にバルナバ、ニゲルと呼ばれるシメオン、キレネ人のルキオ、領主ヘロデと一緒に育ったマナエン、サウロなど、預言する者や教師たちがいた。2:彼らが主を礼拝し、断食していると、聖霊が告げた。「さあ、バルナバとサウロをわたしのために選び出しなさい。わたしが前もって二人に決めておいた仕事に当たらせるために。」3:そこで、彼らは断食して祈り、二人の上に手を置いて出発させた。4:聖霊によって送り出されたバルナバとサウロは、セレウキアに下り、そこからキプロス島に向け船出し、5:サラミスに着くと、ユダヤ人の諸会堂で神の言葉を告げ知らせた。二人は、ヨハネを助手として連れていた。24 Verbum autem Domini crescebat, et multiplicabatur.25 Barnabas autem et Saulus reversi sunt ab Jerosolymis expleto ministerio assumpto Joanne, qui cognominatus est Marcus.1 Erant autem in ecclesia querat Antiochi, prophet et doctores, in quibus Barnabas, et Simon qui vocabatur Niger, et Lucius Cyrenensis, et Manahen, qui erat Herodis Tetrarch collactaneus, et Saulus.2 Ministrantibus autem illis Domino, et jejunantibus, dixit illis Spiritus Sanctus: Segregate mihi Saulum et Barnabam in opus ad quod assumpsi eos.3 Tunc jejunantes et orantes, imponentesque eis manus, dimiserunt illos.4 Et ipsi quidem missi a Spiritu Sancto abierunt Seleuciam: et inde navigaverunt Cyprum.5 Et cum venissent Salaminam, prdicabant verbum Dei in synagogis Judorum. Habebant autem et Joannem in ministerio.ヨハネ12・44-5044:イエスは叫んで、こう言われた。「わたしを信じる者は、わたしを信じるのではなくて、わたしを遣わされた方を信じるのである。45:わたしを見る者は、わたしを遣わされた方を見るのである。46:わたしを信じる者が、だれも暗闇の中にとどまることのないように、わたしは光として世に来た。47:わたしの言葉を聞いて、それを守らない者がいても、わたしはその者を裁かない。わたしは、世を裁くためではなく、世を救うために来たからである。48:わたしを拒み、わたしの言葉を受け入れない者に対しては、裁くものがある。わたしの語った言葉が、終わりの日にその者を裁く。49:なぜなら、わたしは自分勝手に語ったのではなく、わたしをお遣わしになった父が、わたしの言うべきこと、語るべきことをお命じになったからである。50:父の命令は永遠の命であることを、わたしは知っている。だから、わたしが語ることは、父がわたしに命じられたままに語っているのである。」44 Jesus autem clamavit, et dixit: Qui credit in me, non credit in me, sed in eum qui misit me.45 Et qui videt me, videt eum qui misit me.46 Ego lux in mundum veni, ut omnis qui credit in me, in tenebris non maneat.47 Et si quis audierit verba mea, et non custodierit, ego non judico eum; non enim veni ut judicem mundum, sed ut salvificem mundum.48 Qui spernit me et non accipit verba mea, habet qui judicet eum. Sermo quem locutus sum, ille judicabit eum in novissimo die.49 Quia ego ex meipso non sum locutus, sed qui misit me, Pater, ipse mihi mandatum dedit quid dicam et quid loquar.50 Et scio quia mandatum ejus vita aterna est: quaergo ego loquor, sicut dixit mihi Pater, sic loquor.

2008.04.16

コメント(0)

-

ミサ典書についての自発教令:教皇の司教たちへの書簡(2007.7.8)

http://www.radiovaticana.org/japanese/japnotizie0707a/japcronaca070708.htmミサ典書についての自発教令:教皇の司教たちへの書簡(2007.7.8) 教皇ベネディクト16世は、使徒的書簡「1970年の改革以前のローマ・ミサ典書の使用についての自発教令」の発布にあたり、世界のすべての司教に宛て、この教令を発するに至った理由およびその根底にある精神を説明する書簡を発表された。 「私は大きな信頼と希望を持ってこの使徒的書簡を司牧者である皆さんの手に託します」と始まるこの書簡で教皇は、今回の教令が長い考察と、様々な協議、そして祈りの結果であることを記しておられる。 教皇は、この教令が発表される以前から現実にはまだ知られざる内容について賛成から反対までかなり異なる反応が見られ、十分な情報に基づかないニュースや判断が少なからぬ混乱を生んだと述べ、この教令をめぐって懸念された2つの問題について直接に説明することを望まれている。 まず、第一に、この教令によって第2バチカン公会議の権威が損なわれるのではないか、特に典礼改革に対する疑問が生じるのではないか、という懸念に対し、教皇はその懸念は根拠のないものであると明言される。 「パウロ6世によって発行され、ヨハネ・パウロ2世によってさらに2回の改訂を経たミサ典書は、当然、ミサの通常形式であり続けます。一方、ヨハネ23世によって発行され、第2バチカン公会議中も使用された公会議前のミサ典書は、ミサ典礼の特別形式として使用されます。ローマ・ミサ典書のこの2つの草稿を2つの典礼であるかのように話すのは適切ではありません。それはむしろ、唯一・同一の典礼を扱っているのです」と教皇はまず注意を促されている。 そして、1962年のミサ典書をミサ典礼の特別形式として使用することにあたり、教皇は、このミサ典書が法的に廃止されたことは決してなく、原則としてそれは常に認可されているものであることを指摘されている。 新しいミサ典書の導入時、前のミサ典書の使用についての規範を出す必要がないように考えられ、起きるかもしれない小さな問題もその時々のケースに合わせて解決されるだろうと想像されていたと、当時を振り返られた教皇は、しかしその後、決して少なくない人々が以前のミサに強く結ばれていることを知ることになったと述べ、その外的なしるしとしてルフェーブル大司教に指導された運動を挙げられた。 多くの人々がはっきりと第2バチカン公会議の拘束的な性格を認め、教皇と司教らへの忠誠を示しながらも、彼らが親しんだ典礼の形式を再び見出すことを望んだ背景には、多くの地域で新しいミサ典書の規定に従わず、これを創造性に対する許可さらには義務のように見なしたことで、忍耐の限界にまで典礼が歪められてしまったことがあったと、教皇は述べられている。 「私は自分の経験から言うのです。なぜなら、私もまた、あの期待と混乱に満ちた時期を過ごしたからです。私は教会の信仰に完全に根ざした人々が、典礼の勝手な歪曲にいかに深く傷ついたかを見たのです」と教皇は記されている。 この問題に対し、ヨハネ・パウロ2世は1988年の自発教令「エクレジア・デイ」をもって、具体的な指示は含まないものの、1962年のミサ典書の使用についての枠組みを示され、これらの信徒に対する司教らの寛大さを呼びかけ、特に聖ピオ10世会との完全なまじわりを再び得るための助けとなることを望まれた経緯を教皇は続いて説明。 残念ながらこの和解は現在のところ実現されていないが、ある共同体はこの教令に示された可能性を喜んで利用したことを教皇は指摘。しかしこのグループの外では1962年のミサ典書の使用は困難なまま残り、そこには、正確な法的規定の不足と、第2バチカン公会議の権威を損ねることになるのではという司教たちの懸念がしばしばあったと述べられている。 これに加え、以前のミサ典書に親しんだ高齢世代以外に、若い人たちの間にもこの典礼形式を見直す傾向が育つにあたり、さらに明確な法的規範の必要性が出てきたと、教皇はこの教令発布の動機を示されている。 また、第2に、1962年のミサ典書の使用の可能性が広がることは、小教区に混乱さらには分裂をもたらすのではないかという懸念に対し、教皇はこの懸念もまた根拠のないものであると述べておられる。 その理由としては、古いミサ典書の使用には、ある一定の典礼的経験とラテン語の知識が前提とされ、それはどちらにしてもそれほど多いものではないからだとされている。したがって、新しいミサ典書がローマ典礼の通常形式として残るのは、法的規範としての理由はもちろん、信徒共同体の現実的側面からも言えることであると指摘しておられる。 教皇はローマ典礼の2つの形式の使用が互いを豊かにし合うものとなるように望まれている。 過去の分裂を越え、真の一致を再び得るまでは、あらゆる努力を惜しんではならないと教皇は強調され、私たちの心を寛大に広げ、信仰が与えてくれるものに心を開こうと、呼びかけておられる。 「2つのミサ典書の間にはいかなる矛盾もありません。典礼の歴史には成長と発展がありますが、一切の分裂はないのです。前世代の人々に聖であったものは、私たちにとっても聖であり偉大であり続けます。それが突然、すべて禁じられ、それどころか害になるということはありえないのです」と教皇は記され、教会の信仰と祈りの中で育まれた豊かさを保存するのは皆のためになることであり、一方で、古いミサ典書に親しむ司祭たちも新しいミサ典書でミサを捧げることを排除することはできないと説かれている。 書簡の最後に教皇は、この新しい規範は司教の権威を決して減ずるものではないと確言されると共に、教令施行から3年後、司教らの経験を教皇庁に報告するよう招かれ、その際、真に重大な困難が現われた場合は、それに対する解決法を見出すであろうと約束されている。

2008.04.14

コメント(0)

-

聖スタニスラオ司教殉教者

使徒言行録9・1-201:さて、サウロはなおも主の弟子たちを脅迫し、殺そうと意気込んで、大祭司のところへ行き、2:ダマスコの諸会堂あての手紙を求めた。それは、この道に従う者を見つけ出したら、男女を問わず縛り上げ、エルサレムに連行するためであった。3:ところが、サウロが旅をしてダマスコに近づいたとき、突然、天からの光が彼の周りを照らした。4:サウロは地に倒れ、「サウル、サウル、なぜ、わたしを迫害するのか」と呼びかける声を聞いた。5:「主よ、あなたはどなたですか」と言うと、答えがあった。「わたしは、あなたが迫害しているイエスである。6:起きて町に入れ。そうすれば、あなたのなすべきことが知らされる。」7:同行していた人たちは、声は聞こえても、だれの姿も見えないので、ものも言えず立っていた。8:サウロは地面から起き上がって、目を開けたが、何も見えなかった。人々は彼の手を引いてダマスコに連れて行った。9:サウロは三日間、目が見えず、食べも飲みもしなかった。10:ところで、ダマスコにアナニアという弟子がいた。幻の中で主が、「アナニア」と呼びかけると、アナニアは、「主よ、ここにおります」と言った。11:すると、主は言われた。「立って、『直線通り』と呼ばれる通りへ行き、ユダの家にいるサウロという名の、タルソス出身の者を訪ねよ。今、彼は祈っている。12:アナニアという人が入って来て自分の上に手を置き、元どおり目が見えるようにしてくれるのを、幻で見たのだ。」13:しかし、アナニアは答えた。「主よ、わたしは、その人がエルサレムで、あなたの聖なる者たちに対してどんな悪事を働いたか、大勢の人から聞きました。14:ここでも、御名を呼び求める人をすべて捕らえるため、祭司長たちから権限を受けています。」15:すると、主は言われた。「行け。あの者は、異邦人や王たち、またイスラエルの子らにわたしの名を伝えるために、わたしが選んだ器である。16:わたしの名のためにどんなに苦しまなくてはならないかを、わたしは彼に示そう。」17:そこで、アナニアは出かけて行ってユダの家に入り、サウロの上に手を置いて言った。「兄弟サウル、あなたがここへ来る途中に現れてくださった主イエスは、あなたが元どおり目が見えるようになり、また、聖霊で満たされるようにと、わたしをお遣わしになったのです。」18:すると、たちまち目からうろこのようなものが落ち、サウロは元どおり見えるようになった。そこで、身を起こして洗礼を受け、19:食事をして元気を取り戻した。サウロは数日の間、ダマスコの弟子たちと一緒にいて、20:すぐあちこちの会堂で、「この人こそ神の子である」と、イエスのことを宣べ伝えた。1 Saulus autem adhuc spirans minarum et cdis in discipulos Domini, accessit ad principem sacerdotum,2 et petiit ab eo epistolas in Damascum ad synagogas: ut si quos invenisset hujus vi viros ac mulieres, vinctos perduceret in Jerusalem.3 Et cum iter faceret, contigit ut appropinquaret Damasco: et subito circumfulsit eum lux de clo.4 Et cadens in terram audivit vocem dicentem sibi: Saule, Saule, quid me persequeris?5 Qui dixit: Quis es, domine? Et ille: Ego sum Jesus, quem tu persequeris: durum est tibi contra stimulum calcitrare.6 Et tremens ac stupens dixit: Domine, quid me vis facere?7 Et Dominus ad eum: Surge, et ingredere civitatem, et ibi dicetur tibi quid te oporteat facere. Viri autem illi qui comitabantur cum eo, stabant stupefacti, audientes quidem vocem, neminem autem videntes.8 Surrexit autem Saulus de terra, apertisque oculis nihil videbat. Ad manus autem illum trahentes, introduxerunt Damascum.9 Et erat ibi tribus diebus non videns, et non manducavit, neque bibit.10 Erat autem quidam discipulus Damasci, nomine Ananias: et dixit ad illum in visu Dominus: Anania. At ille ait: Ecce ego, Domine.11 Et Dominus ad eum: Surge, et vade in vicum qui vocatur Rectus: et qure in domo Jud Saulum nomine Tarsensem: ecce enim orat.12 (Et vidit virum Ananiam nomine, intrountem, et imponentem sibi manus ut visum recipiat.)13 Respondit autem Ananias: Domine, audivi a multis de viro hoc, quanta mala fecerit sanctis tuis in Jerusalem:14 et hic habet potestatem a principibus sacerdotum alligandi omnes qui invocant nomen tuum.15 Dixit autem ad eum Dominus: Vade, quoniam vas electionis est mihi iste, ut portet nomen meum coram gentibus, et regibus, et filiis Isral.16 Ego enim ostendam illi quanta oporteat eum pro nomine meo pati.17 Et abiit Ananias, et introivit in domum: et imponens ei manus, dixit: Saule frater, Dominus misit me Jesus, qui apparuit tibi in via qua veniebas, ut videas, et implearis Spiritu Sancto.18 Et confestim ceciderunt ab oculis ejus tamquam squam, et visum recepit: et surgens baptizatus est.19 Et cum accepisset cibum, confortatus est.Fuit autem cum discipulis qui erant Damasci per dies aliquot.20 Et continuo in synagogis prdicabat Jesum, quoniam hic est Filius Dei.ヨハネ6・52-5952:それで、ユダヤ人たちは、「どうしてこの人は自分の肉を我々に食べさせることができるのか」と、互いに激しく議論し始めた。53:イエスは言われた。「はっきり言っておく。人の子の肉を食べ、その血を飲まなければ、あなたたちの内に命はない。54:わたしの肉を食べ、わたしの血を飲む者は、永遠の命を得、わたしはその人を終わりの日に復活させる。55:わたしの肉はまことの食べ物、わたしの血はまことの飲み物だからである。56:わたしの肉を食べ、わたしの血を飲む者は、いつもわたしの内におり、わたしもまたいつもその人の内にいる。57:生きておられる父がわたしをお遣わしになり、またわたしが父によって生きるように、わたしを食べる者もわたしによって生きる。58:これは天から降って来たパンである。先祖が食べたのに死んでしまったようなものとは違う。このパンを食べる者は永遠に生きる。」59:これらは、イエスがカファルナウムの会堂で教えていたときに話されたことである。52 Si quis manducaverit ex hoc pane, vivet in ternum: et panis quem ego dabo, caro mea est pro mundi vita.53 Litigabant ergo Judi ad invicem, dicentes: Quomodo potest hic nobis carnem suam dare ad manducandum?54 Dixit ergo eis Jesus: Amen, amen dico vobis: nisi manducaveritis carnem Filii hominis, et biberitis ejus sanguinem, non habebitis vitam in vobis.55 Qui manducat meam carnem, et bibit meum sanguinem, habet vitam ternam: et ego resuscitabo eum in novissimo die.56 Caro enim mea vere est cibus: et sanguis meus, vere est potus;57 qui manducat meam carnem et bibit meum sanguinem, in me manet, et ego in illo.58 Sicut misit me vivens Pater, et ego vivo propter Patrem: et qui manducat me, et ipse vivet propter me.59 Hic est panis qui de clo descendit. Non sicut manducaverunt patres vestri manna, et mortui sunt. Qui manducat hunc panem, vivet in ternum.

2008.04.11

コメント(0)

-

復活節第3主日 TEMPUS PASCHALE

使徒言行録2・14,22-33すると、ペトロは十一人と共に立って、声を張り上げ、話し始めた。「ユダヤの方々、またエルサレムに住むすべての人たち、知っていただきたいことがあります。わたしの言葉に耳を傾けてください。 イスラエルの人たち、これから話すことを聞いてください。ナザレの人イエスこそ、神から遣わされた方です。神は、イエスを通してあなたがたの間で行われた奇跡と、不思議な業と、しるしとによって、そのことをあなたがたに証明なさいました。あなたがた自身が既に知っているとおりです。 このイエスを神は、お定めになった計画により、あらかじめご存じのうえで、あなたがたに引き渡されたのですが、あなたがたは律法を知らない者たちの手を借りて、十字架につけて殺してしまったのです。 しかし、神はこのイエスを死の苦しみから解放して、復活させられました。イエスが死に支配されたままでおられるなどということは、ありえなかったからです。 ダビデは、イエスについてこう言っています。『わたしは、いつも目の前に主を見ていた。主がわたしの右におられるので、/わたしは決して動揺しない。 だから、わたしの心は楽しみ、/舌は喜びたたえる。体も希望のうちに生きるであろう。 あなたは、わたしの魂を陰府に捨てておかず、/あなたの聖なる者を/朽ち果てるままにしておかれない。 あなたは、命に至る道をわたしに示し、/御前にいるわたしを喜びで満たしてくださる。』 兄弟たち、先祖ダビデについては、彼は死んで葬られ、その墓は今でもわたしたちのところにあると、はっきり言えます。 ダビデは預言者だったので、彼から生まれる子孫の一人をその王座に着かせると、神がはっきり誓ってくださったことを知っていました。 そして、キリストの復活について前もって知り、/『彼は陰府に捨てておかれず、/その体は朽ち果てることがない』/と語りました。 神はこのイエスを復活させられたのです。わたしたちは皆、そのことの証人です。 それで、イエスは神の右に上げられ、約束された聖霊を御父から受けて注いでくださいました。あなたがたは、今このことを見聞きしているのです。 14 Stans autem Petrus cum undecim, levavit vocem suam, et locutus est eis: Viri Judæi, et qui habitatis Jerusalem universi, hoc vobis notum sit, et auribus percipite verba mea.22 Viri Israëlitæ, audite verba hæc: Jesum Nazarenum, virum approbatum a Deo in vobis, virtutibus, et prodigiis, et signis, quæ fecit Deus per illum in medio vestri, sicut et vos scitis:23 hunc, definito consilio et præscientia Dei traditum, per manus iniquorum affligentes interemistis:24 quem Deus suscitavit, solutis doloribus inferni, juxta quod impossibile erat teneri illum ab eo.25 David enim dicit in eum: [Providebam Dominum in conspectu meo semper:quoniam a dextris est mihi, ne commovear:26 propter hoc lætatum est cor meum, et exsultavit lingua mea,insuper et caro mea requiescet in spe:27 quoniam non derelinques animam meam in inferno,nec dabis sanctum tuum videre corruptionem.28 Notas mihi fecisti vias vitæ:et replebis me jucunditate cum facie tua.]29 Viri fratres, liceat audenter dicere ad vos de patriarcha David, quoniam defunctus est, et sepultus: et sepulchrum ejus est apud nos usque in hodiernum diem.30 Propheta igitur cum esset, et sciret quia jurejurando jurasset illi Deus de fructu lumbi ejus sedere super sedem ejus:31 providens locutus est de resurrectione Christi, quia neque derelictus est in inferno, neque caro ejus vidit corruptionem.32 Hunc Jesum resuscitavit Deus, cujus omnes nos testes sumus.33 Dextera igitur Dei exaltatus, et promissione Spiritus Sancti accepta a Patre, effudit hunc, quem vos videtis et auditis.一ペトロ1・17-21また、あなたがたは、人それぞれの行いに応じて公平に裁かれる方を、「父」と呼びかけているのですから、この地上に仮住まいする間、その方を畏れて生活すべきです。 知ってのとおり、あなたがたが先祖伝来のむなしい生活から贖われたのは、金や銀のような朽ち果てるものにはよらず、 きずや汚れのない小羊のようなキリストの尊い血によるのです。 キリストは、天地創造の前からあらかじめ知られていましたが、この終わりの時代に、あなたがたのために現れてくださいました。 あなたがたは、キリストを死者の中から復活させて栄光をお与えになった神を、キリストによって信じています。従って、あなたがたの信仰と希望とは神にかかっているのです。 17 Et si patrem invocatis eum, qui sine acceptione personarum judicat secundum uniuscujusque opus, in timore incolatus vestri tempore conversamini.18 Scientes quod non corruptibilibus, auro vel argento, redempti estis de vana vestra conversatione paternæ traditionis:19 sed pretioso sanguine quasi agni immaculati Christi, et incontaminati:20 præcogniti quidem ante mundi constitutionem, manifestati autem novissimis temporibus propter vos,21 qui per ipsum fideles estis in Deo, qui suscitavit eum a mortuis, et dedit ei gloriam, ut fides vestra et spes esset in Deo:ルカ24・13-35ちょうどこの日、二人の弟子が、エルサレムから六十スタディオン離れたエマオという村へ向かって歩きながら、 この一切の出来事について話し合っていた。 話し合い論じ合っていると、イエス御自身が近づいて来て、一緒に歩き始められた。 しかし、二人の目は遮られていて、イエスだとは分からなかった。 イエスは、「歩きながら、やり取りしているその話は何のことですか」と言われた。二人は暗い顔をして立ち止まった。 その一人のクレオパという人が答えた。「エルサレムに滞在していながら、この数日そこで起こったことを、あなただけはご存じなかったのですか。」 イエスが、「どんなことですか」と言われると、二人は言った。「ナザレのイエスのことです。この方は、神と民全体の前で、行いにも言葉にも力のある預言者でした。 それなのに、わたしたちの祭司長たちや議員たちは、死刑にするため引き渡して、十字架につけてしまったのです。 わたしたちは、あの方こそイスラエルを解放してくださると望みをかけていました。しかも、そのことがあってから、もう今日で三日目になります。 ところが、仲間の婦人たちがわたしたちを驚かせました。婦人たちは朝早く墓へ行きましたが、 遺体を見つけずに戻って来ました。そして、天使たちが現れ、『イエスは生きておられる』と告げたと言うのです。 仲間の者が何人か墓へ行ってみたのですが、婦人たちが言ったとおりで、あの方は見当たりませんでした。」 そこで、イエスは言われた。「ああ、物分かりが悪く、心が鈍く預言者たちの言ったことすべてを信じられない者たち、 メシアはこういう苦しみを受けて、栄光に入るはずだったのではないか。」 そして、モーセとすべての預言者から始めて、聖書全体にわたり、御自分について書かれていることを説明された。 一行は目指す村に近づいたが、イエスはなおも先へ行こうとされる様子だった。 二人が、「一緒にお泊まりください。そろそろ夕方になりますし、もう日も傾いていますから」と言って、無理に引き止めたので、イエスは共に泊まるため家に入られた。 一緒に食事の席に着いたとき、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。 すると、二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。 二人は、「道で話しておられるとき、また聖書を説明してくださったとき、わたしたちの心は燃えていたではないか」と語り合った。 そして、時を移さず出発して、エルサレムに戻ってみると、十一人とその仲間が集まって、 本当に主は復活して、シモンに現れたと言っていた。 二人も、道で起こったことや、パンを裂いてくださったときにイエスだと分かった次第を話した。 13 Et ecce duo ex illis ibant ipsa die in castellum, quod erat in spatio stadiorum sexaginta ab Jerusalem, nomine Emmaus.14 Et ipsi loquebantur ad invicem de his omnibus quæ acciderant.15 Et factum est, dum fabularentur, et secum quærerent: et ipse Jesus appropinquans ibat cum illis:16 oculi autem illorum tenebantur ne eum agnoscerent.17 Et ait ad illos: Qui sunt hi sermones, quos confertis ad invicem ambulantes, et estis tristes?18 Et respondens unus, cui nomen Cleophas, dixit ei: Tu solus peregrinus es in Jerusalem, et non cognovisti quæ facta sunt in illa his diebus?19 Quibus ille dixit: Quæ? Et dixerunt: De Jesu Nazareno, qui fuit vir propheta, potens in opere et sermone coram Deo et omni populo:20 et quomodo eum tradiderunt summi sacerdotes et principes nostri in damnationem mortis, et crucifixerunt eum:21 nos autem sperabamus quia ipse esset redempturus Israël: et nunc super hæc omnia, tertia dies est hodie quod hæc facta sunt.22 Sed et mulieres quædam ex nostris terruerunt nos, quæ ante lucem fuerunt ad monumentum,23 et non invento corpore ejus, venerunt, dicentes se etiam visionem angelorum vidisse, qui dicunt eum vivere.24 Et abierunt quidam ex nostris ad monumentum: et ita invenerunt sicut mulieres dixerunt, ipsum vero non invenerunt.25 Et ipse dixit ad eos: O stulti, et tardi corde ad credendum in omnibus quæ locuti sunt prophetæ!26 Nonne hæc oportuit pati Christum, et ita intrare in gloriam suam?27 Et incipiens a Moyse, et omnibus prophetis, interpretabatur illis in omnibus scripturis quæ de ipso erant.28 Et appropinquaverunt castello quo ibant: et ipse se finxit longius ire.29 Et coëgerunt illum, dicentes: Mane nobiscum, quoniam advesperascit, et inclinata est jam dies. Et intravit cum illis.30 Et factum est, dum recumberet cum eis, accepit panem, et benedixit, ac fregit, et porrigebat illis.31 Et aperti sunt oculi eorum, et cognoverunt eum: et ipse evanuit ex oculis eorum.32 Et dixerunt ad invicem: Nonne cor nostrum ardens erat in nobis dum loqueretur in via, et aperiret nobis Scripturas?33 Et surgentes eadem hora regressi sunt in Jerusalem: et invenerunt congregatos undecim, et eos qui cum illis erant,34 dicentes: Quod surrexit Dominus vere, et apparuit Simoni.35 Et ipsi narrabant quæ gesta erant in via, et quomodo cognoverunt eum in fractione panis.36 Dum autem hæc loquuntur, stetit Jesus in medio eorum, et dicit eis: Pax vobis: ego sum, nolite timere.37 Conturbati vero et conterriti, existimabant se spiritum videre.38 Et dixit eis: Quid turbati estis, et cogitationes ascendunt in corda vestra?

2008.04.06

コメント(0)

-

4月5日

使徒言行録6・1-7そのころ、弟子の数が増えてきて、ギリシア語を話すユダヤ人から、ヘブライ語を話すユダヤ人に対して苦情が出た。それは、日々の分配のことで、仲間のやもめたちが軽んじられていたからである。 そこで、十二人は弟子をすべて呼び集めて言った。「わたしたちが、神の言葉をないがしろにして、食事の世話をするのは好ましくない。 それで、兄弟たち、あなたがたの中から、“霊”と知恵に満ちた評判の良い人を七人選びなさい。彼らにその仕事を任せよう。 わたしたちは、祈りと御言葉の奉仕に専念することにします。」 一同はこの提案に賛成し、信仰と聖霊に満ちている人ステファノと、ほかにフィリポ、プロコロ、ニカノル、ティモン、パルメナ、アンティオキア出身の改宗者ニコラオを選んで、 使徒たちの前に立たせた。使徒たちは、祈って彼らの上に手を置いた。 こうして、神の言葉はますます広まり、弟子の数はエルサレムで非常に増えていき、祭司も大勢この信仰に入った。 in diebus autem illis crescente numero discipulorum factus est murmur Graecorum adversus Hebraeos eo quod dispicerentur in ministerio cotidiano viduae eorum convocantes autem duodecim multitudinem discipulorum dixerunt non est aequum nos derelinquere verbum Dei et ministrare mensis considerate ergo fratres viros ex vobis boni testimonii septem plenos Spiritu et sapientia quos constituamus super hoc opus nos vero orationi et ministerio verbi instantes erimus et placuit sermo coram omni multitudine et elegerunt Stephanum virum plenum fide et Spiritu Sancto et Philippum et Prochorum et Nicanorem et Timonem et Parmenam et Nicolaum advenam Antiochenum hos statuerunt ante conspectum apostolorum et orantes inposuerunt eis manus et verbum Dei crescebat et multiplicabatur numerus discipulorum in Hierusalem valde multa etiam turba sacerdotum oboediebat fidei ヨハネ6・16-21夕方になったので、弟子たちは湖畔へ下りて行った。 そして、舟に乗り、湖の向こう岸のカファルナウムに行こうとした。既に暗くなっていたが、イエスはまだ彼らのところには来ておられなかった。 強い風が吹いて、湖は荒れ始めた。 二十五ないし三十スタディオンばかり漕ぎ出したころ、イエスが湖の上を歩いて舟に近づいて来られるのを見て、彼らは恐れた。 イエスは言われた。「わたしだ。恐れることはない。」 そこで、彼らはイエスを舟に迎え入れようとした。すると間もなく、舟は目指す地に着いた。 ut autem sero factum est descenderunt discipuli eius ad mare et cum ascendissent navem venerunt trans mare in Capharnaum et tenebrae iam factae erant et non venerat ad eos Iesus mare autem vento magno flante exsurgebat cum remigassent ergo quasi stadia viginti quinque aut triginta vident Iesum ambulantem super mare et proximum navi fieri et timuerunt ille autem dicit eis ego sum nolite timere voluerunt ergo accipere eum in navi et statim fuit navis ad terram quam ibant

2008.04.05

コメント(0)

-

4月3日

使徒言行録 5・27-33彼らが使徒たちを引いて来て最高法院の中に立たせると、大祭司が尋問した。 「あの名によって教えてはならないと、厳しく命じておいたではないか。それなのに、お前たちはエルサレム中に自分の教えを広め、あの男の血を流した責任を我々に負わせようとしている。」 ペトロとほかの使徒たちは答えた。「人間に従うよりも、神に従わなくてはなりません。 わたしたちの先祖の神は、あなたがたが木につけて殺したイエスを復活させられました。 神はイスラエルを悔い改めさせ、その罪を赦すために、この方を導き手とし、救い主として、御自分の右に上げられました。 わたしたちはこの事実の証人であり、また、神が御自分に従う人々にお与えになった聖霊も、このことを証ししておられます。」 これを聞いた者たちは激しく怒り、使徒たちを殺そうと考えた。 et cum adduxissent illos statuerunt in concilio et interrogavit eos princeps sacerdotum dicens praecipiendo praecepimus vobis ne doceretis in nomine isto et ecce replestis Hierusalem doctrina vestra et vultis inducere super nos sanguinem hominis istius respondens autem Petrus et apostoli dixerunt oboedire oportet Deo magis quam hominibus Deus patrum nostrorum suscitavit Iesum quem vos interemistis suspendentes in ligno hunc Deus principem et salvatorem exaltavit dextera sua ad dandam paenitentiam Israhel et remissionem peccatorum et nos sumus testes horum verborum et Spiritus Sanctus quem dedit Deus omnibus oboedientibus sibi haec cum audissent dissecabantur et cogitabant interficere illos ヨハネ3・31-36「上から来られる方は、すべてのものの上におられる。地から出る者は地に属し、地に属する者として語る。天から来られる方は、すべてのものの上におられる。 この方は、見たこと、聞いたことを証しされるが、だれもその証しを受け入れない。 その証しを受け入れる者は、神が真実であることを確認したことになる。 神がお遣わしになった方は、神の言葉を話される。神が“霊”を限りなくお与えになるからである。 御父は御子を愛して、その手にすべてをゆだねられた。 御子を信じる人は永遠の命を得ているが、御子に従わない者は、命にあずかることがないばかりか、神の怒りがその上にとどまる。」 qui desursum venit supra omnes est qui est de terra de terra est et de terra loquitur qui de caelo venit supra omnes est et quod vidit et audivit hoc testatur et testimonium eius nemo accipit qui accipit eius testimonium signavit quia Deus verax est quem enim misit Deus verba Dei loquitur non enim ad mensuram dat Deus Spiritum Pater diligit Filium et omnia dedit in manu eius qui credit in Filium habet vitam aeternam qui autem incredulus est Filio non videbit vitam sed ira Dei manet super eum

2008.04.03

コメント(0)

全15件 (15件中 1-15件目)

1

-

-

- 株主優待コレクション

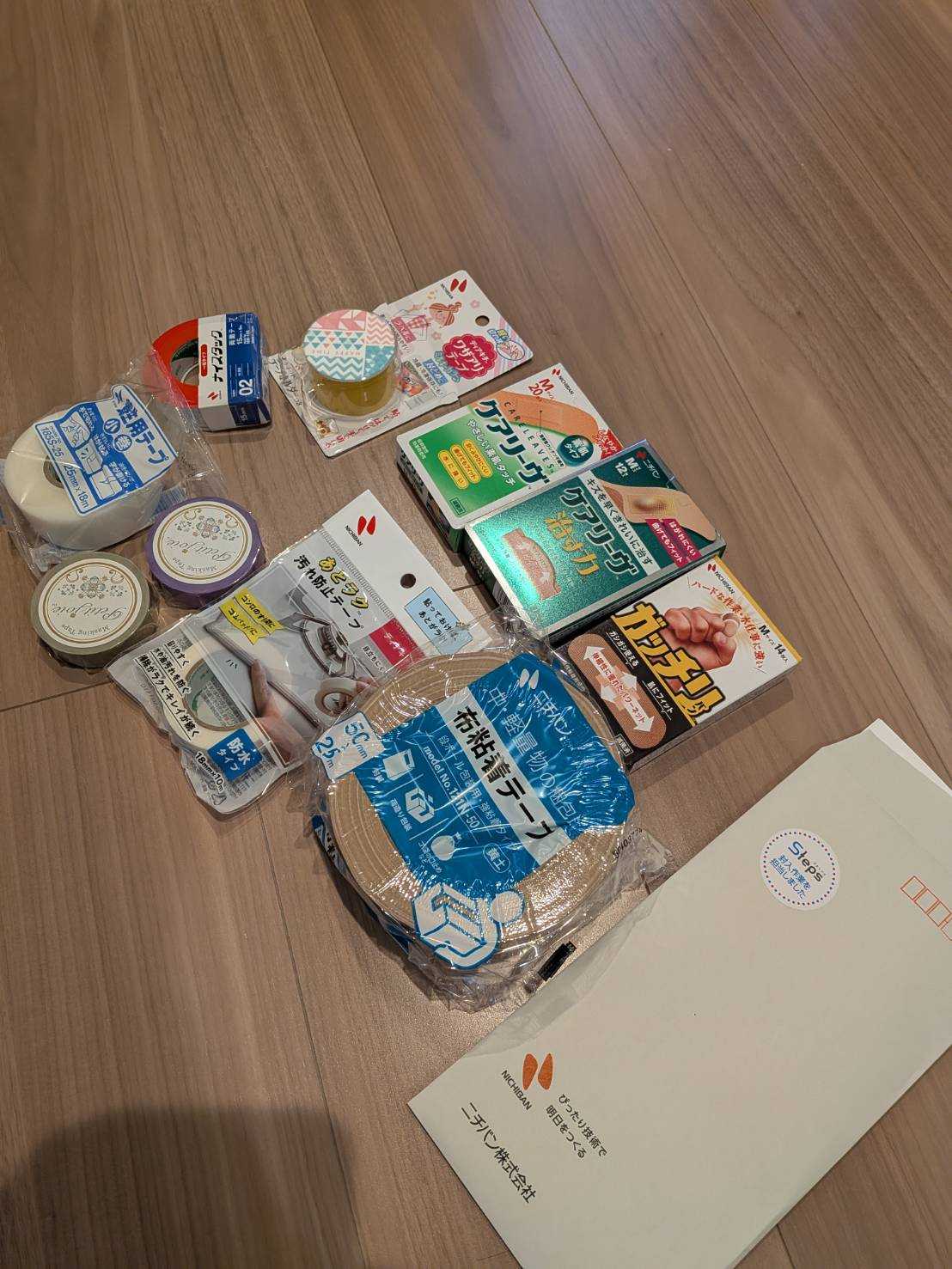

- 株主優待品到着 4218 ニチバン

- (2025-11-16 11:30:03)

-

-

-

- あなたのアバター自慢して!♪

- 韓国での食事(11月 12日)

- (2025-11-15 02:35:31)

-

-

-

- みんなのレビュー

- #PR【レポ】KC-SKINモイストリペア…

- (2025-11-16 14:00:14)

-