PR

Keyword Search

Comments

岡山県立森林公園(3)…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【公園掃除の在り方 …

Gママさん

Gママさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

金沢旅行最終日のホテルからの金沢の早朝の街並み。

遠くに金沢の山も。

香林坊に向かって歩き、途中片町の九谷焼・諸江屋に立ち寄る。

![mEiywhBxwzA1AhZBPMRPZ6BTfwRBcb_n2NQYCmZ4tUfIgm[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/2/3ad348d96f7df427e1957dff4aab281e519f31be.15.2.2.2.jpg?thum=53)

人間国宝であった三代徳田八十吉や武腰潤、山本長左などの有名作家の作品を鑑賞。

釉薬で色彩を調整した鮮やかな群青色「彩釉磁器」の三代徳田八十吉の作品の美。

![18814344[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/2/4edb6bd2d43eaac3b027388250cb633eb4d8c64d.15.2.2.2.jpg?thum=53)

グラデーションが、九谷焼の歴史に新たに刻まれる「彩釉(さいゆう)」という技術。

![img_0[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/2/88062465322f58d9a4d4eb99c168bfc80d3d2c74.15.2.2.2.jpg?thum=53)

そしてこの旅で何回か利用した香林坊のバス停より金沢駅へ。

香林坊の交差点の一角に目を惹くオブジェが。

逞しい?しかし何か奇妙な足のオブジェ、タイトルは「走れ」とのこと。

バスで金沢駅に到着。

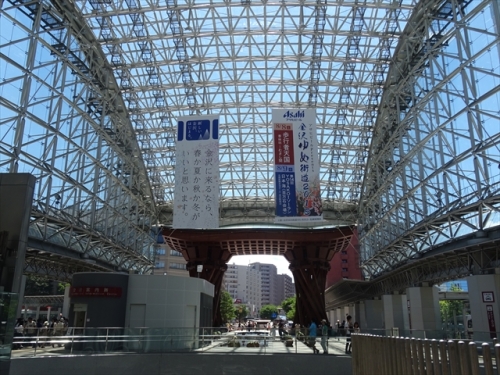

金沢駅東口のシンボル「鼓門」 。

木製の「鼓門」は、金沢の伝統芸能である加賀宝生の鼓をイメージした2脚の柱に、

緩やか曲面を描いた格子状の構造となっている屋根をかけたもので、

伝統と革新が共存する街である金沢を象徴する堂々たる門。

構造材には全て米松構造用集成材が用いられており、重ね梁や屋根の面格子は、

相欠きにされた材で見事に組み上げられています。又、柱の内側には、もてなしドームに

降った雨水を再利用する為の送水管や地下の排気口が造られているそうです。

高さ:13.7m 天幅:24.2m 。

金沢駅の文字が。

「もてなしドーム」は、アルミ合金製の骨組みに3,019枚の強化ガラスを組み合わせた

大屋根で、1本3Mのアルミパイプを6,000本組み合わせて造った日本で最大の

アルミトラス構造。アルミ合金の構造体としては全国最大のもの。

噴水。

噴水がデジタル時計になっていた。10:38と表示。

金沢駅 観光案内所を訪ねる。

「ひゃくまんさん」。

ひゃくまんさんは、石川県の郷土玩具であり、縁起物の「加賀八幡起上り」をモチーフに、

石川の多彩な文化をギュッと凝縮し、百万石の豪華絢爛さをイメージさせるデザインで、

北陸新幹線開業PRキャッチコピー「いしかわ百万石物語」を象徴するキャラクターとして

作成したのだと。

マスコットキャラクターの愛称については、全国から5000件もの応募から、

選考の結果、「ひゃくまんさん」に決定したと。

石川県内各地の名品も展示。

能登「キリコ祭」。

「キリコ」または「奉燈」と呼ばれる高さ数メートルの巨大な灯籠を使うことを特徴とするもの。

主として7月から10月に掛けて夏祭り・秋祭りとして行われており、疫病退散を願って

始まったとされるものが多いと。

七尾 「和ろうそく」。

和ろうそくは植物ロウを主原料に、芯は和紙と灯芯を使った手作りのろうそく。

金沢漆器。

そして昼食は駅ビルの上階で。

私は蕎麦と天丼SETを注文。

妻は冶不煮と蓮蒸しの郷土料理を注文。

そして帰路の新幹線は「はくたか 566号」。

立山の山には雪渓が残っていた。

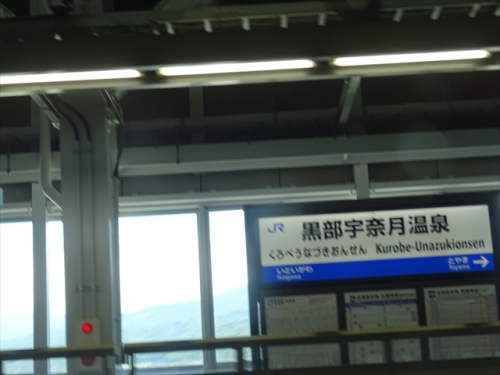

黒部宇奈月温泉駅。

黒部峡谷付近の山々。

そして帰路は3時間で東京駅に到着。

久しぶりの妻との旅。

今年2015年3月14日(土)に北陸新幹線が開通し、東京から2時間30分で金沢へ。

気軽に金沢観光へ来ることができる時代になったのであった。

加賀百万石と言われる加賀藩の中心であった金沢。

1546年に金沢の中心となる御山御坊が作られ、佐久間盛政、前田利家と城に入り

城下町の形成が始まったのだ。浅野川、犀川に挟まれたこの場所は武家を中心にして発展。

京都の公家文化に対して金沢は武家文化と言われているのであった。

度重なる火災からも復興を遂げ今なお多くの文化が進化する武家の都市である

金沢市内をバスと徒歩で、そして酷暑に負けずに慌しく見学したのであった。

そして65歳以上入場料無料も体験し、「新たなステージ」の旅でもあったのでした。

-

牛久大仏へ(その4) 2025.11.20

-

牛久大仏へ(その3) 2025.11.19 コメント(1)

-

牛久大仏へ(その2) 2025.11.18