PR

Keyword Search

Comments

2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【甥のステント挿入…

Gママさん

Gママさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

天龍寺の見学の後は、愛知県岡崎市に在住のKさんと合流するために、名古屋鉄道広見線の駅・

新可児駅に向かう。そして待ち合わせ時間の9時に無事合流し4人での紅葉巡りのドライブの

スタート。

次の訪問場所の八百津・「杉原千畝記念館」に車を走らせる。

再び東海環状自動車道の木曽川にかかる木曽川橋の下を通過。

木曽川に架かる下渡橋を通過し350号線に。左手奥に木曽川橋の姿が。

山の広葉の木々の黄葉もスタート。

杉原千畝記念館まで10kmの表示が。

日本の外交官であった杉原千畝は、第二次世界大戦中、リトアニアの「カウナス」で

日本国政府の指示にもかかわらず、生命線となる多数の日本通過ビザを独断で発給し、

多くのユダヤ人らを含む数千人の避難民を救ったことで世界から称賛を受けている人物。

今年の4月に、バルト3国を旅した時にリトアニア第二の都・カウナスにある杉原記念館を

訪ねた際に、日本にも生まれ故郷のここ岐阜県八百津町に杉原千畝記念館があることを知り

訪ねたいと思っていたのである。

【 https://plaza.rakuten.co.jp/hitoshisan/diary/20170426/ 】参照ください。

杉原千畝記念館に到着し、駐車場に車を駐める。

八百津(やおつ)の街の案内地図が駐車場横に。

八百津町は、北の飛騨川と南の木曽川に挟まれた集落で、海抜120m前後の河岸段丘に沿って

住宅、農地が広がっているが、過疎化が進んで人口が減少傾向にあると。

八百津の地名の由来は、古代の地名からであるとするもの、町を流れる木曽川に

丸山ダムができる以前は木材を流しており、それを集積する港(津)が多い(八百)、

などがあると。

ユニークなデザインの杉原千畝記念館の展示室。

彼の生まれ故郷である岐阜県八百津市のここには「人道の丘公園」が。

雲も放射状に拡がっていた。

シンボルモニュメント。

平和を奏でるモニュメントと呼ばれ、160本のパイプからなるパイプオルガンをイメージした

モニュメント。デザインは伊井伸。最大高さは6.85m。

建物は檜材を使用した伝統工法で造られ、岐阜県21世紀ふるさとづくり芸術賞を受賞。

ナチスドイツから逃亡してきたユダヤ人を救出するためにビザ発行を行った

当時のカウナス領事館における杉原千畝による仕事を再現した様子などが展示されていた。

地元岐阜県の総檜(そうひのき)造りと新伝統工法の木組みフレームによる展示室。

岡崎のKさんが入場無料になる書類を準備してくれていて、全員フリー入場。

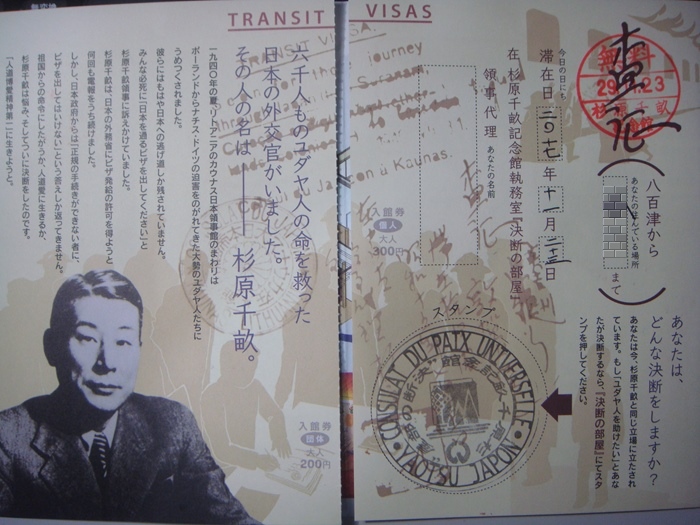

杉原千畝記念館の入館証(パスポート)。

表紙に「 愛 ・ 勇気 ・ 心 」という言葉が。

『人を思いやる 愛 の力のゆえに 勇気 を出して自分で決断し たビザの発給。

杉原千畝の出会った「いざという時」を、 あなたも迎えた時、 勇気 を持てるか、

同じ決断ができる だろうか・・・ 心 の中で問うかもしれません。

彼の決断 には、その場にいた妻や子供の 愛 の支えがありました。 愛 が 愛 を導いたともいえる、

人の 心 の温かいつながりを、 小さくても真実な 愛 の偉大な力を、感じてください。』 と。

![o0600042713617957208[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/9/bf44677a0c8f5ef6a2b391dfcea8ec1c26135df8.15.2.9.2.jpeg)

パスポートの内部。

館内には、杉原千畝氏の生涯や当時の文献・資料などが展示されているだけでなく、

ホロコースト(大量虐殺)や戦争についての展示もなされており、様々な歴史に触れることが

できたのです。また、訪れる外国からの来館者のために、展示の説明は日本語だけでなく、

英語とヘブライ語でも表記されている場所も。

窓から人道の丘を見る。

八百津の街ガイドポスター。

八百津町 眺望 。

蛇行する流は木曽川。

窓の下の山裾には四季桜?が開花を始めていた。

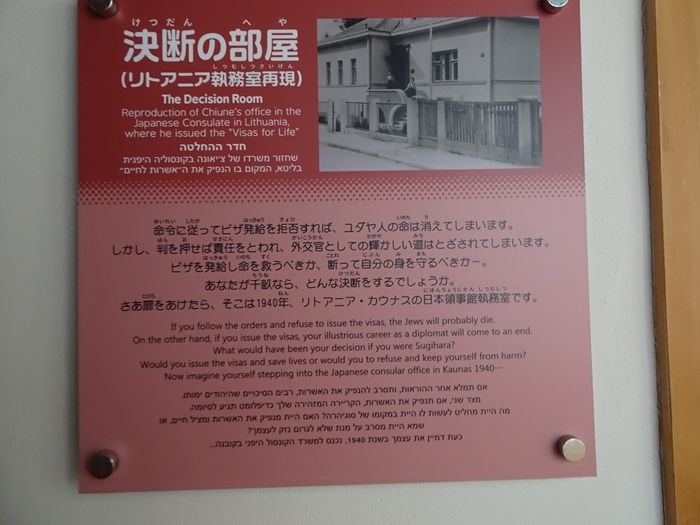

決断の部屋。

当時のヨーロッパはナチス・ドイツ軍の脅威に飲み込まれ、ユダヤ人は迫害され大虐殺などが

行われていた。ドイツ軍がポーランド侵攻し、多くのユダヤ人たちは隣国リトアニアへ

逃げ込みますが、リトアニアはソ連への併合が確実となり、助かる道は日本通過ビザを得て、

第三国へ逃げるのみ。そしてビザ発行を求めたユダヤ人難民が「私たちを助けて下さい」

「命を助けて…」と杉原千畝がいる領事館へ次々に押し寄せて来た。

そんな緊迫した状況を再現させた「決断の部屋」と名付けられた「杉原千畝記念館」にある一室。

彼がどんな気持ちでビザを発給したのか、日本の政府にどんな思いを持っていたのか、

木で囲まれた穏やかな空間でその席に座って、思いを馳せることが出来る空間。

「命のビザ」を書き続けた領事の机(再現)に座り杉原千畝記念館の入館証(パスポート)に

サインする旅友二人。

終戦後、日本に帰国した彼を待ち受けていたのは、勝手な行動による外務省の辞職勧告。

そして「藤沢」での彼の一家の生活は困窮するも、語学が堪能だったこともあり単身で

モスクワに赴任し、1986年に86歳でその生涯を「鎌倉」で閉じたのであった。

しかし彼が、人として行った行為を認められたのは、なんと…、彼の死後14年も過ぎた

2000年になってのことだったのだ。

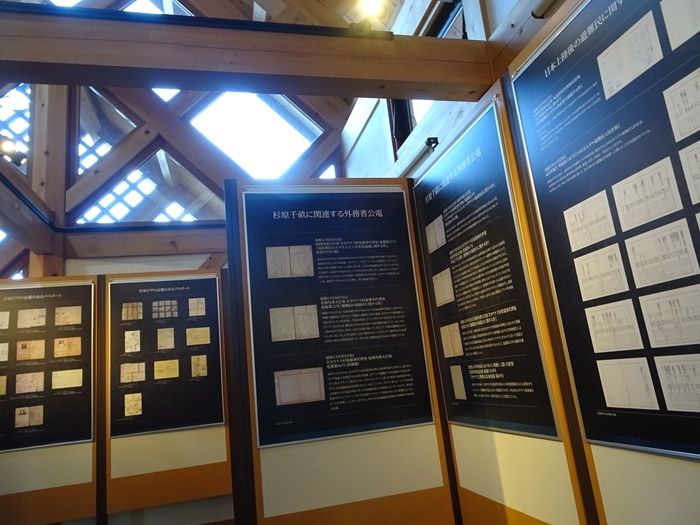

杉原千畝の日本政府に対する公電と、その意思に反する外務省返電の数々が展示されていた。

この様な電報の展示はリトアニアの元日本国在カウナス領事館・現杉原千畝記念館には

なかったのではないだろうか。

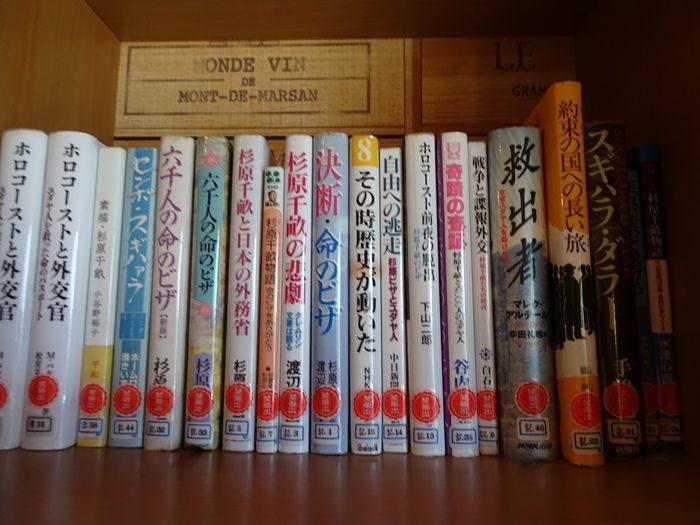

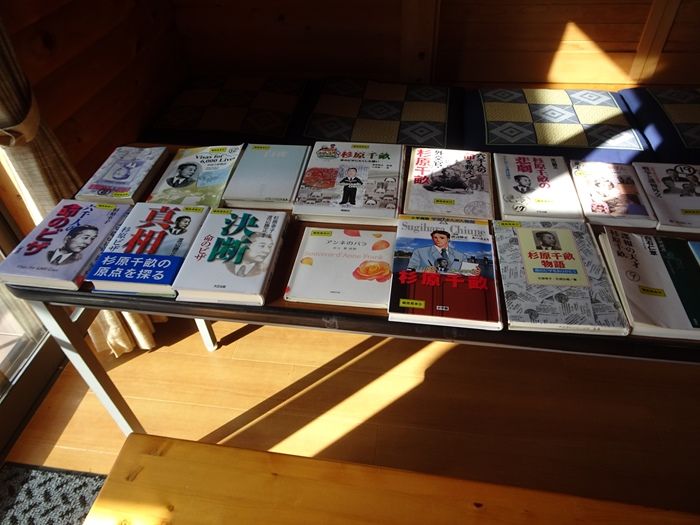

ゲストルームには杉原千畝の杉原千畝に関する様々な書籍が並んでいた。

私の既読の本も何冊か。

杉原千畝の人物絵画も展示されていた。

杉原千畝の人物絵画も展示されていた。

穏やかな顔に信念の眼(まなこ)が。

杉原千畝記念館碑。

命のビザの杉原千畝をデザインしたラッピングタクシーが八百津町を拠点に稼働しているのだと。

その他に八百津祭り・久田見祭りをデザインしたラッピングタクシーも稼働中と。

右サイドには執務室でペンを取る千畝とビザに押されたスタンプをデザイン、

左サイドには、ビザを求め領事館に押し寄せた難民たちと優しいまなざしの千畝の姿が

デザインされていた。

そしてフロントには、「杉原ビザ・命の軌跡」。

杉原千畝が発給した日本通過ビザで助けたれた人々の命のルートを表現。

土・日・祝日は、どちらかの1台が観光シャトルタクシーとして無料で運行しているのだと。

1日9便で、八百津町ファミリーセンター-杉原千畝記念館ー八百津町商店街間を運行中と。

この日の運転手がタクシーのデザインを駆使して、杉原千畝の行動を丁寧に説明してくれた。

ところで、実は以前から杉原千畝の生誕の地について話題になっているのである。

これを知ったのは、今年4月にリトアニア・カウナスにある杉原記念館を訪ねる前に

自宅で予習をしていた時にネットで。

実は、彼が生まれたのは実家のあったここ「岐阜県八百津町(やおつちょう)」ではなく、

戸籍抄本から杉原千畝の出生地が「岐阜県美濃市」となっていると。

問題なのは、2000年以降に、杉原千畝の手記から「岐阜県の美濃市の教泉寺で生まれた」と

いう記述を「岐阜県の八百津町で生まれた」と意図的に書き換えた人物がいるということ

なのだと。詳細に興味のある方は

【 http://libpsy.com/sugihara-chiune/3920/ 】等を参照頂きたく。

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

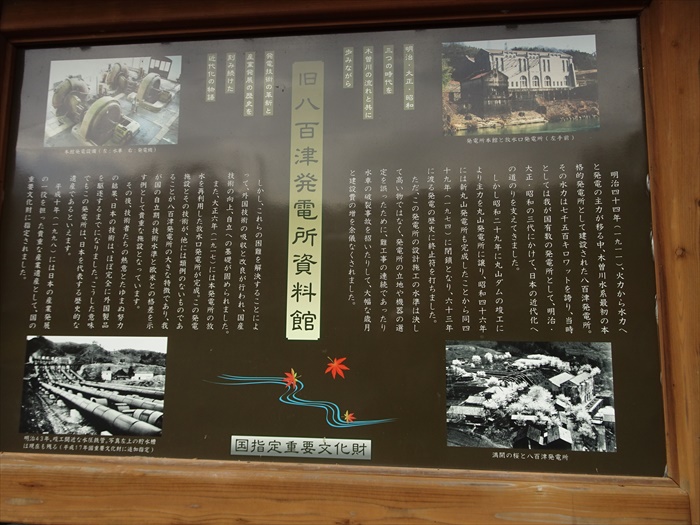

八百津・「杉原千畝記念館」を後にし 「旧八百津発電所資料館」に向かう。

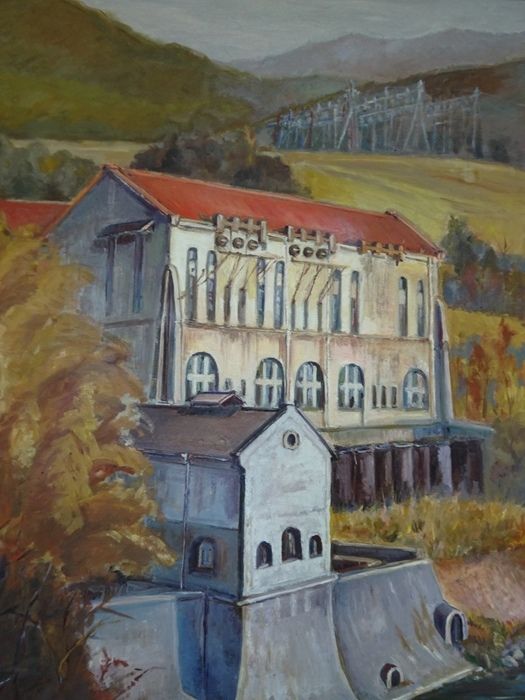

旧八百津発電所は旧名古屋電力が着工し、1911年(明治44年)に旧名古屋電燈により竣工し、

1974年(昭和49年)に廃止された八百津発電所の本館を博物館として活用したもので、

1998年4月に開館。同年5月には発電所本館、放水口発電所が、2005年7月には水槽、

余水路が「旧八百津発電所施設」として重要文化財に指定されているのだ。

駐車場に車を駐め、木曽川に向かって階段を降りる。

旧八百津発電所は明治・大正・昭和の3代にわたり活躍して来たが、昭和46年の新丸山発電所

(関西電力)の完成を機に、昭和49年に運転を休止し、約63年にわたる発電の歴史に幕を

閉じた。 関西電力では昭和53年に発電所施設を地元八百津町に譲渡したもの。

この旧八百津発電所は、平成10年4月20日、「旧八百津発電所資料館」としてオープンし、

同年5月1日に国の重要文化財に指定された。リニューアルされた同資料館は、歴史を感じさせる

発電機やしゃ断器をはじめ現存している発電所として極めて珍しい「放水口発電所」が

見学できる。また、八百津町の郷土資料も展示されていた。

資料館が前方に見えて来た。

木曽川の流は速く。

「旧八百津発電所資料館」に向かう途中の紅葉も見事。

陽光が射してきたので急いでシャッターを。

放水口発電所。

放水口発電所は、電気需要がひっ迫した大正6年に、八百津発電所の放水を利用して

造られたもので、出力1,200kWの発電施設。

発電設備は日立製作所の発電機1基を露出型フランシス水車4台で廻すという他に類例のない

設備であると。4台の錬成水車を低落差用に採用したのは、過度期の使用例であり、

日本の水車製造技術の水準と特徴を示す貴重な産業遺産で、現存している例のないものであると。

旧八百津発電所資料館・本館。

レンガ造りモルタル塗りの堂々たる外観。

画像右が送電棟、画像左が発電棟。

旧八百津発電所資料館入口。

入館券を300円で購入。

本館入口受付。横には2Fへの階段が。

![228078756_624.v1442927281[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/9/3722153f95139cd0f4d5b11422f29f98134a1604.15.2.9.2.jpeg)

本館1階の入り口を入ると、町民ギャラリーもあった。

送電棟内部の展示。昭和12年製の変圧器が3基展示中

かつては母線室という部屋だったらしい。

![image[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/9/7a9d7a93f50b1eb5dcd5f682255a35011df2f4f6.15.2.9.2.jpeg)

隣接の発電棟に移動すると巨大な水車(中央)と発電機(右) がデーンと。

水車と発電機を直結した発電装置が3組。

当初の設備は米国モルガン・スミス社製水車4台と、ジェネラル・エレクトリック社製の

発電機4台が設置され、出力7,500kWを発電するもので、当時の日本では有数の発電設備。

水車が破裂するといった事故もあったたが、その原因解明と改良により、日本の水車製造技術が

向上するという役割も果たした。大正13年までに4台とも電業社製に交換され、発電機も

芝浦製作所がコイルを巻き換え、出力総計9,600kWの発電設備となったと。

八百津は木曽川の舟運で栄え、木曽木材を筏(いかだ)に組んで運んでいたと。

八百津祭りで使われる山車(だし)や山車の引手の衣装が展示されていた。

毎年4月第2日曜日の本楽と前日の試楽の2日間、八百津の産土神(うぶすながみ)である

大舩神社を中心として行われると。祭日には船を形どった山車3台(三台を合わせるとみごとに

一隻の船の形に)が曳き出され、町内を練り歩く。美しく飾られた勇壮なだんじりは、どっしりと

重く大きなかけ声とともに曳っぱられ、男達の巧みなテコ捌きで街並みを練り歩く姿は熱気に

あふれ、別名「けんか祭り」とも呼ばれていると。

記念館窓からの紅葉。

発電装置の、分解展示されていない2ユニットの一つ(最奥)。

変圧器1~3号。

2F窓からみえる木曽川の風景が心地良く。

発電装置の、分解展示されていない2ユニットを2Fから見る。

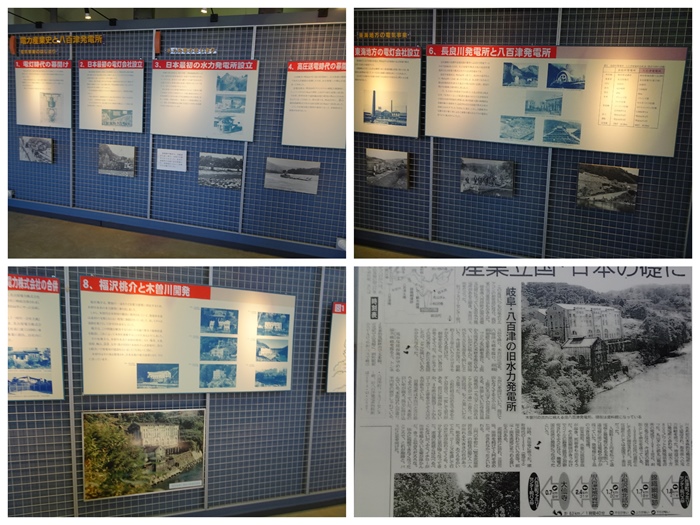

電力産業史と八百津発電所の紹介コーナーも2Fに。

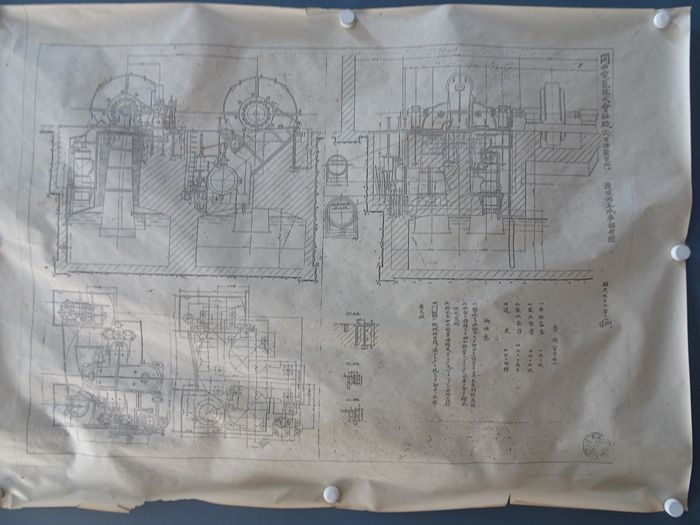

水車、発電機の組立図も展示されていた。

久多見まつりの紹介コーナー。

毎年4月第3日曜日に久田見の氏神である神明・白鬚両神社で行われる祭り。

6両の絢爛豪華な花山車の上で繰り広げられる、からくり人形劇が見ものと。

本館1階の入り口付近には町民ギャラリーも。

地元の方が彫った不動明王像や木仏が。

見事なそして精細に仕上がった能面も。

発電所の姿を描いた絵画も。

木曽川沿いの森林の麓の紅葉。

ヨーロッパ風建築の面影を残したモダンな建物は歴史そして優雅さと風格に満ちあふれ、

レンガ造りモルタル塗りの堂々たる外観は、歴史浪漫の世界へタイムスリップさせて

くれたのであった。そして日本の水力発電の歴史も学ぶことが出来たのであった。

-

牛久大仏へ(その4) 2025.11.20

-

牛久大仏へ(その3) 2025.11.19 コメント(1)

-

牛久大仏へ(その2) 2025.11.18