PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

続日本100名城東北の…

New!

オジン0523さん

岡山県立森林公園(3)… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

【公園掃除の在り方 … Gママさん

Gママさん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

岡山県立森林公園(3)…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【公園掃除の在り方 …

Gママさん

Gママさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 鎌倉市歴史散歩

『 鎌倉散策 目次

』

👈リンク

源頼朝の墓より、東に100メートルほどで法華堂跡への石段が現れた。

両脇に石燈籠の建つ石段。「北条義時墓(法華堂跡)」の入口そして「大江広元公墓」登り口。

石燈籠には「覚阿大江公御塔前」、「長藩所営相模国鎮諸臣献之 」と刻まれていた。

反対の側面には「安政五年歳次戊午春正月」」と刻まれていた。

石段の上にも同じ石燈籠。

安政5年(1858年)に長州が大江広元公墓に建立したものと。

上段の石燈籠にも同じ文字が刻まれていた。

「火袋」の下の「中台」には毛利家の家紋「一文字に三つ星(一文字三星)」が彫られていた。

こちらは、以前に訪ねた時の写真である。

そして「法華堂跡」の広場に出た。

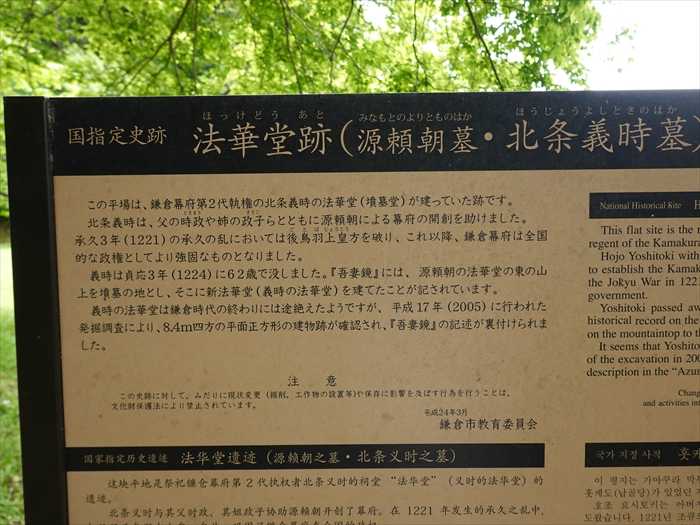

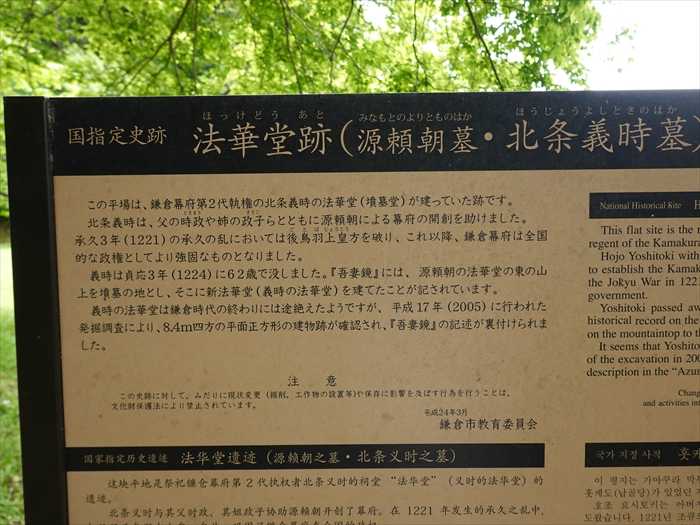

「国指定史跡 法華堂跡(源頼朝墓・北条義時墓)

この平場は、鎌倉幕府第2代執権の「 北条義時 」👈リンクの法華堂(墳墓堂)が建っていた跡。

北条義時は、父の時政や姉の政子らとともに源頼朝による幕府の開創を助けました。

承久3年(1221)の承久の乱においては後鳥羽上皇方を破り、これ以降、鎌倉幕府は全国的な

政権としてより強固なものとなりました。

義時は貞応3年(1224)に62歳で没しました。『吾妻鏡』には、源頼朝の法華堂の東の山上を

墳墓の地とし、そこに新法華堂(義時の法華堂)を建てたことが記されています。義時の法華堂は

8.4m四方の平面正方形の建物跡が確認され、『吾妻鏡』の記述が裏付けられました。」

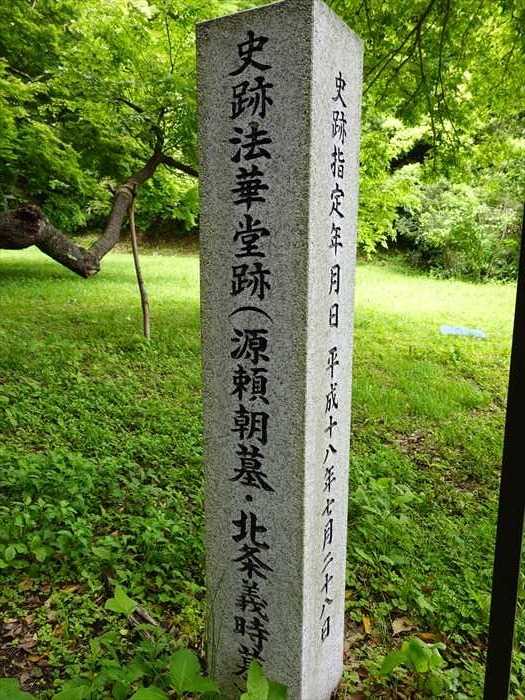

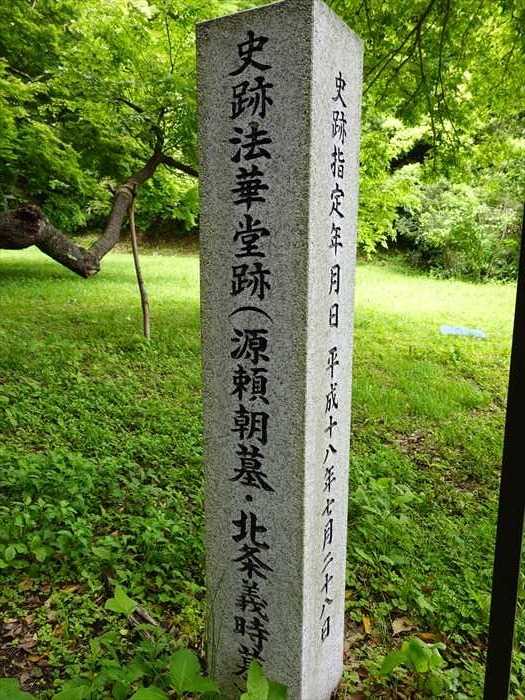

「史跡法華堂跡(源頼朝墓・北条義時墓)」碑。

大江広元の墓下の広場・北条義時墓(法華堂跡)の遺構を見る。

吾妻鏡でに書かれていた法華堂跡は長くその場所は不明であったが2005年に鎌倉市教育委員会の

発掘調査によりその法華堂跡の遺構が発見されたのであった。

前方に「大江広元の墓」への石段下の石鳥居が大きく見えて来た。

1247年(宝治元年)、五代執権北条時頼と戦った「宝治合戦」に敗れた

「 三浦泰村 」👈リンクら一族約500人は、源頼朝の法華堂で自刃したのだと。

「大江広元の墓」参道の石段を上って行った。

右側の石段は「島津忠久の墓」への参道。

「 毛利季光 」👈リンクの顕彰碑と小さな石鳥居。

江戸後期の亀趺(きふ)に載った毛利季光の顕彰碑。

台座の亀のように見える動物は、竜の子の贔屓(ひいき) という中国の伝説上の動物で、

このような石碑を亀趺碑(きふひ)というのだと。

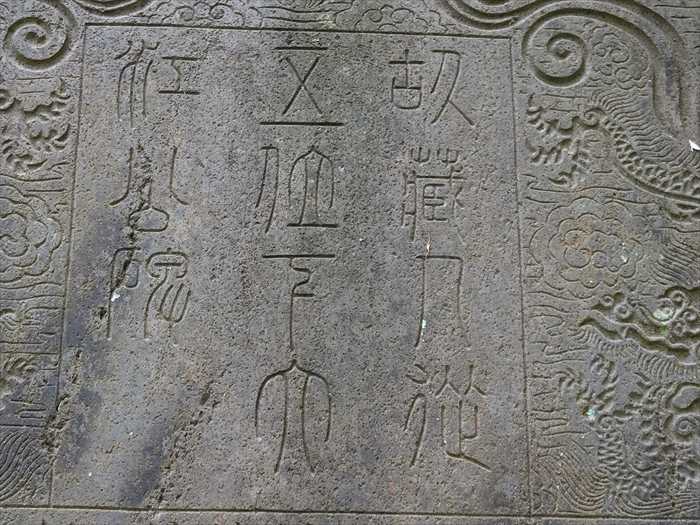

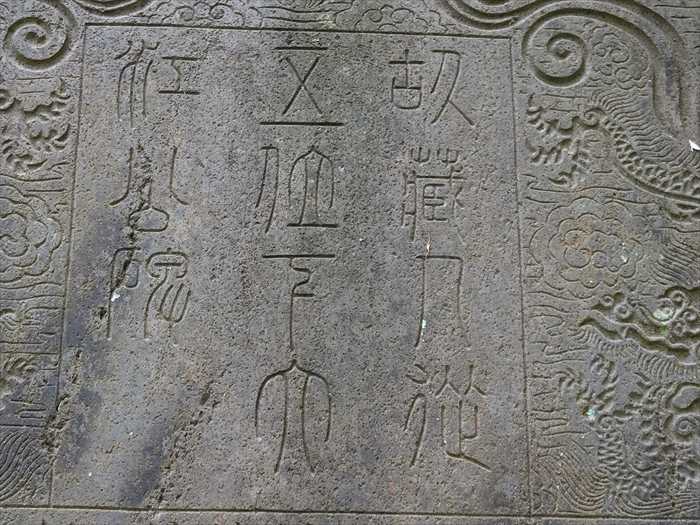

「故藏人従五位下大江公碑」(文政六年(1823年))。

五輪塔の墓石に近づいて。

毛利季光の四男経光は、宇治合戦後も生き残り、その子孫が戦国時代に中国地方を制覇した

毛利元就を生んだのだ。

五輪塔の墓石に近づいて。

内部の壁の石が落下している姿も確認できたのであった。

亀趺に載った大江広元の顕彰碑。

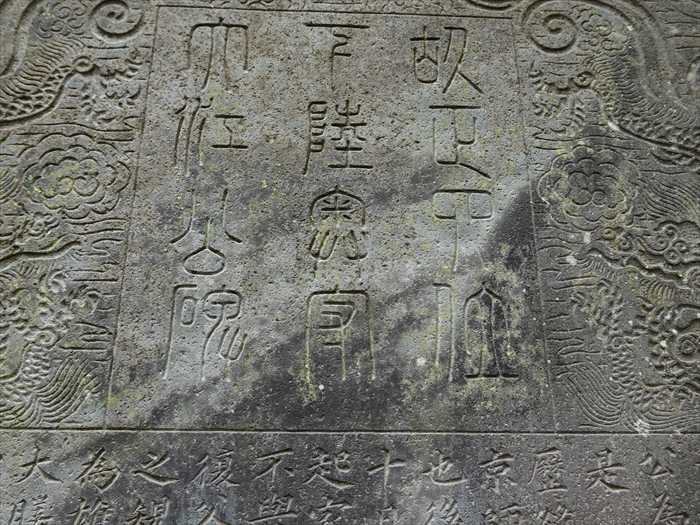

「故正四位下陸奥守大江公碑」(文政6年(1823年))。

「故正四位下陸奥守大江公碑」

そして石塀で分画された一番右に源頼朝の子ともいわれる「島津忠久の墓」。

石段を下りて途中から隣の石段に移り再び上ると正面に「島津忠久墓」。

五輪塔の墓石に近づいて。

内部の壁の石が落下している姿がここでも確認できたのであった。

「奉寄進」石碑。安永8年(1779年)2月建立。

石碑には

奉寄進

玉垣 両所

石燈籠 両基

石盥盤 一箇

そして石段を下り終え、振り返る。

右手には句碑と説明碑があった。

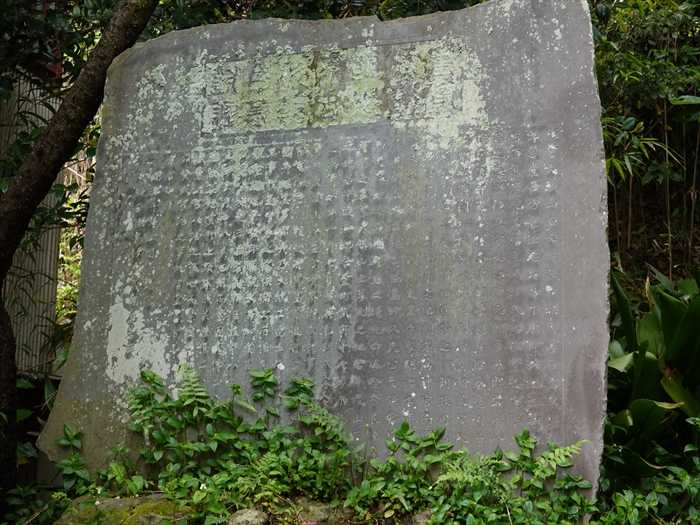

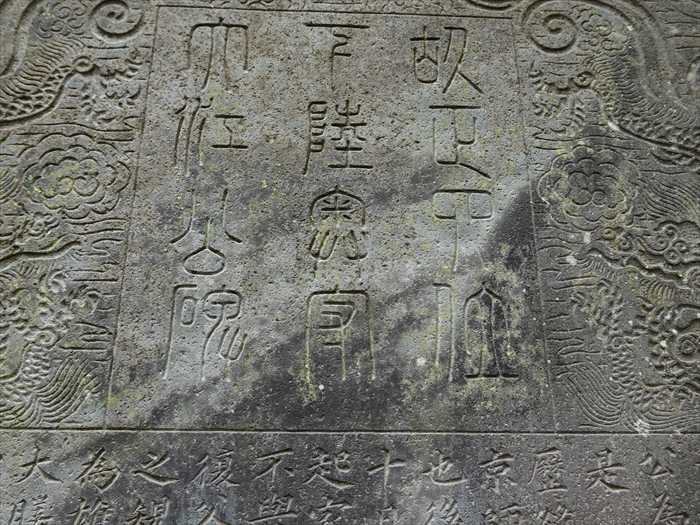

全て漢字の案内碑。

「 村田清風句碑

「 鎌倉の御事蹟を探り探りて 清風 むかし語りきくきくむしる尾花哉 」

源頼朝の墓より、東に100メートルほどで法華堂跡への石段が現れた。

両脇に石燈籠の建つ石段。「北条義時墓(法華堂跡)」の入口そして「大江広元公墓」登り口。

石燈籠には「覚阿大江公御塔前」、「長藩所営相模国鎮諸臣献之 」と刻まれていた。

反対の側面には「安政五年歳次戊午春正月」」と刻まれていた。

石段の上にも同じ石燈籠。

安政5年(1858年)に長州が大江広元公墓に建立したものと。

上段の石燈籠にも同じ文字が刻まれていた。

「火袋」の下の「中台」には毛利家の家紋「一文字に三つ星(一文字三星)」が彫られていた。

こちらは、以前に訪ねた時の写真である。

そして「法華堂跡」の広場に出た。

「国指定史跡 法華堂跡(源頼朝墓・北条義時墓)

この平場は、鎌倉幕府第2代執権の「 北条義時 」👈リンクの法華堂(墳墓堂)が建っていた跡。

北条義時は、父の時政や姉の政子らとともに源頼朝による幕府の開創を助けました。

承久3年(1221)の承久の乱においては後鳥羽上皇方を破り、これ以降、鎌倉幕府は全国的な

政権としてより強固なものとなりました。

義時は貞応3年(1224)に62歳で没しました。『吾妻鏡』には、源頼朝の法華堂の東の山上を

墳墓の地とし、そこに新法華堂(義時の法華堂)を建てたことが記されています。義時の法華堂は

8.4m四方の平面正方形の建物跡が確認され、『吾妻鏡』の記述が裏付けられました。」

「史跡法華堂跡(源頼朝墓・北条義時墓)」碑。

大江広元の墓下の広場・北条義時墓(法華堂跡)の遺構を見る。

吾妻鏡でに書かれていた法華堂跡は長くその場所は不明であったが2005年に鎌倉市教育委員会の

発掘調査によりその法華堂跡の遺構が発見されたのであった。

北条義時は、1224年(元仁元年)6月13日に死去。

6月18日に葬送され、『吾妻鏡』には「前奥州禅門の葬送。故右大将家法華堂の東の山上を

もって墳墓となす」と記録されていると。

もって墳墓となす」と記録されていると。

前奥州禅門は北条義時、故右大将家は源頼朝のこと。

8月8日には、走湯山の浄蓮房を導師として墳墓堂の供養が行われ、墳墓堂は新法華堂と

呼ばれたのだという。

しかし発掘調査後に埋め戻された場所の何処に「三間堂」があったかは、表示されていなかった。呼ばれたのだという。

前方に「大江広元の墓」への石段下の石鳥居が大きく見えて来た。

法華堂跡の奥の山肌、石鳥居の手前には「三浦泰村一族の墓」と伝わる「やぐら」があった。

1247年(宝治元年)、五代執権北条時頼と戦った「宝治合戦」に敗れた

「 三浦泰村 」👈リンクら一族約500人は、源頼朝の法華堂で自刃したのだと。

泰村は、以前より前将軍藤原(九条)頼経を中心とする反執権勢力に近づくなど不穏な動きを

みせていたため、時頼からは危険視されていた。

みせていたため、時頼からは危険視されていた。

そんな中、時頼の外戚である安達景盛、義景父子が兵を起こし、館を焼かれた三浦泰村ら一族は、

頼朝の法華堂に籠って最期を遂げた。

頼朝の法華堂に籠って最期を遂げた。

法華堂に集まった三浦一族は、頼朝の御影の前に整列し、毛利季光が法事讃を唱えたのだという。

最期の様子は、法華堂の天井裏に潜んでいたという承仕法師によってその凄惨さが伝えられて

いるが、中でも三浦光村は自らの顔を刀で削り正体をわからなくしてから自刃したのだと

伝えられているのだと。

いるが、中でも三浦光村は自らの顔を刀で削り正体をわからなくしてから自刃したのだと

伝えられているのだと。

大江広元の墓参道石段下の石鳥居。

石段の先には、毛利季光、大江広元、島津忠久の墓があった。隣の島津忠久の墓への参道の石段には鳥居はなかった。

「大江広元の墓」参道の石段を上って行った。

右側の石段は「島津忠久の墓」への参道。

石段を上ると三つのやぐらのような墓穴3基が並んであり、横穴の内部に近世の五輪塔や

灯籠などが置かれ、外回りを石材で近代式に整備されていた。

中央が大江広元、左側がその子で毛利氏の祖となる毛利季光、右側が源頼朝の子とも言われる

島津忠久の墓であった。

その一番左が「毛利季光( すえみつ)墓」。灯籠などが置かれ、外回りを石材で近代式に整備されていた。

中央が大江広元、左側がその子で毛利氏の祖となる毛利季光、右側が源頼朝の子とも言われる

島津忠久の墓であった。

「 毛利季光 」👈リンクの顕彰碑と小さな石鳥居。

江戸後期の亀趺(きふ)に載った毛利季光の顕彰碑。

台座の亀のように見える動物は、竜の子の贔屓(ひいき) という中国の伝説上の動物で、

このような石碑を亀趺碑(きふひ)というのだと。

「故藏人従五位下大江公碑」(文政六年(1823年))。

「毛利季光墓」

毛利季光は、大江広元の四男。

三浦泰村の妹を妻とし、1247年(宝治元年)の宝治合戦で三浦方につき、三浦一族とともに

源頼朝の法華堂で自刃した。

源頼朝の法華堂で自刃した。

季光の娘は北条時頼の正室となっていたが、戦後離別したという。

季光の墓は、1921年(大正10年)、鶴岡八幡宮西側の鶯ヶ谷の山にあったものが

移されたといわれている。

「毛利」姓は神奈川県厚木市毛利(毛利台)の地名に由来するのだと。

移されたといわれている。

「毛利」姓は神奈川県厚木市毛利(毛利台)の地名に由来するのだと。

五輪塔の墓石に近づいて。

毛利季光の四男経光は、宇治合戦後も生き残り、その子孫が戦国時代に中国地方を制覇した

毛利元就を生んだのだ。

墓石前の花は枯れてしまっていたが・・・。

そして中央には「大江広元墓」

そして中央には「大江広元墓」

この墓は、1823年(文政6年)、長州藩によって建てられたもの。

十二所にも大江広元のものと伝わる墓があるのだと。

五輪塔の墓石に近づいて。

内部の壁の石が落下している姿も確認できたのであった。

亀趺に載った大江広元の顕彰碑。

「故正四位下陸奥守大江公碑」(文政6年(1823年))。

「故正四位下陸奥守大江公碑」

そして石塀で分画された一番右に源頼朝の子ともいわれる「島津忠久の墓」。

写真中央には「奉寄進」石碑があった。

石段を下りて途中から隣の石段に移り再び上ると正面に「島津忠久墓」。

江戸時代には、島津藩主や家臣が墓参したという。

現在の墓は、1779年(安永8年)に修造されたもので、源頼朝の墓とともに島津重豪が

整備したものであると。

整備したものであると。

五輪塔の墓石に近づいて。

内部の壁の石が落下している姿がここでも確認できたのであった。

「奉寄進」石碑。安永8年(1779年)2月建立。

石碑には

奉寄進

玉垣 両所

石燈籠 両基

石盥盤 一箇

安永八年巳亥二月

薩摩中將源重豪

島津忠久の墓には顕彰碑は建っていなかった。

島津忠久の墓側から中央が大江広元、左がその子で毛利氏の祖となる毛利季光の墓を見る

島津忠久墓の参道・石段を見下ろす。

そして墓を後にして島津忠久墓の参道・石段を下る。

右側に広がっていた法華寺の跡地を見る。

薩摩中將源重豪

島津忠久の墓には顕彰碑は建っていなかった。

島津忠久の墓側から中央が大江広元、左がその子で毛利氏の祖となる毛利季光の墓を見る

島津忠久墓の参道・石段を見下ろす。

そして墓を後にして島津忠久墓の参道・石段を下る。

右側に広がっていた法華寺の跡地を見る。

写真の真ん中に直線状の跡が見えたが、これが「三間堂」の跡の一部か。

それとも島津忠久墓への参道の境石又は雨水用の排水溝であったのだろうか。

それとも島津忠久墓への参道の境石又は雨水用の排水溝であったのだろうか。

そして石段を下り終え、振り返る。

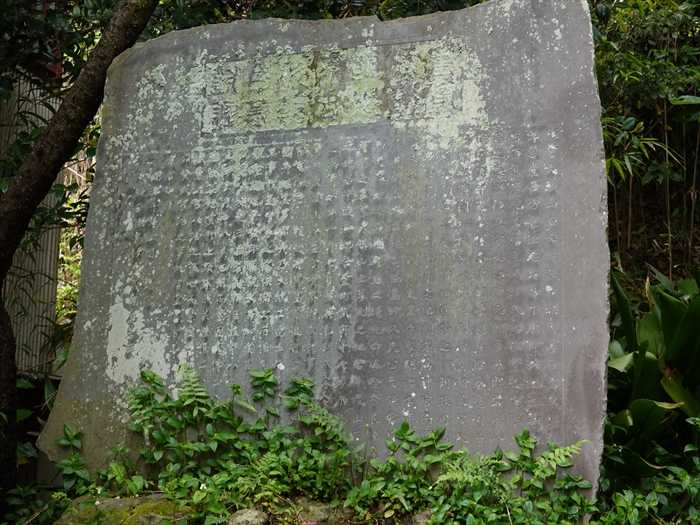

右手には句碑と説明碑があった。

北条義時法華堂跡の下にある「村田清風句碑」。

「鎌倉の御事蹟を探り探りて 清風 むかし語りきくきくむしる尾花哉」

「鎌倉の御事蹟を探り探りて 清風 むかし語りきくきくむしる尾花哉」

清風は長州藩士。毛利氏の小姓として仕え、藩政改革に手腕を発揮した人物であると。

全て漢字の案内碑。

「 村田清風句碑

「 鎌倉の御事蹟を探り探りて 清風 むかし語りきくきくむしる尾花哉 」

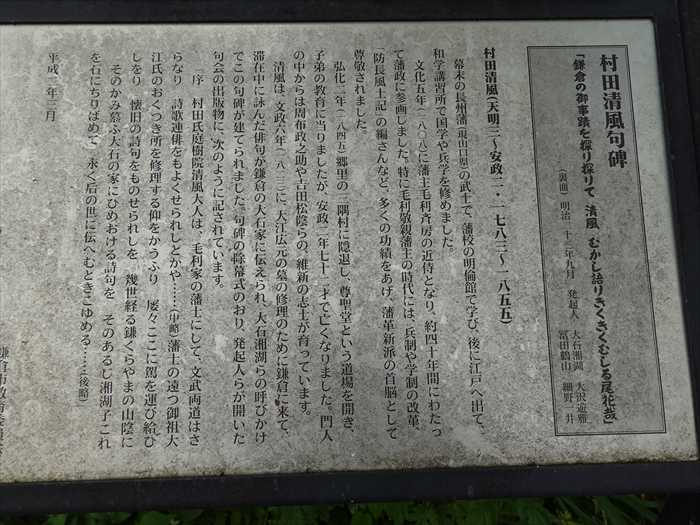

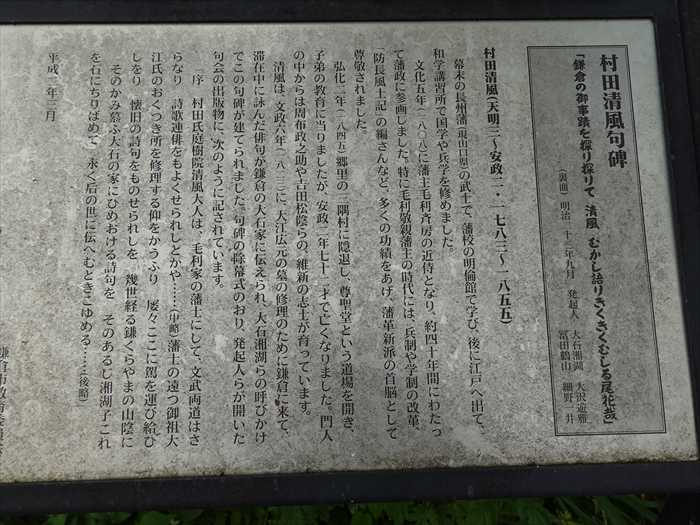

「村田清風(天明3~安政2・1783~1855)

幕末の長州藩(現山口県)の武士で、藩校の明倫館で学び、後に江戸へ出て、和学講習所で国学や

兵学を修めました。

文化5年(1808)に藩主毛利斉房の近侍となり、約40年間にわたって藩政に参画しました。特に

毛利敬親藩主の時代には、兵制や学制の改革、「防長風土記」の編さんなど、多くの功績をあ

げ、藩革新派の首脳として尊敬されました。

弘化年(1845)郷里の三隅村隠退し、尊聖堂という道場を開き、子弟の教育に当たりましたが、

安政2年72才で亡くなりました。門人の中からは周布政之助や吉田松陰らの、維新の志士が育

っています。

そして南に進むと前方に見えたのが「清泉小学校」の校舎。

幕末の長州藩(現山口県)の武士で、藩校の明倫館で学び、後に江戸へ出て、和学講習所で国学や

兵学を修めました。

文化5年(1808)に藩主毛利斉房の近侍となり、約40年間にわたって藩政に参画しました。特に

毛利敬親藩主の時代には、兵制や学制の改革、「防長風土記」の編さんなど、多くの功績をあ

げ、藩革新派の首脳として尊敬されました。

弘化年(1845)郷里の三隅村隠退し、尊聖堂という道場を開き、子弟の教育に当たりましたが、

安政2年72才で亡くなりました。門人の中からは周布政之助や吉田松陰らの、維新の志士が育

っています。

清風は、文政6年(1823)に、大江広元の墓の修理のために鎌倉に来て、滞在中に詠んた俳句が

鎌倉の大石家に伝えられ、大行湘湖らの呼びかけでこの句碑が建てられました。

句碑の除幕式のおり、発起人らが開いた、句会の出版物に、次のように記されています、

鎌倉の大石家に伝えられ、大行湘湖らの呼びかけでこの句碑が建てられました。

句碑の除幕式のおり、発起人らが開いた、句会の出版物に、次のように記されています、

「序 村田氏庭樹院清風大人は、毛利家の藩士にして、文武両道はさらなり 詩歌連俳をもよく

せられしとかや・・・(中略)藩士の遠つ御祖大江氏のおくつき所を修理する仰をかうふり。

屡々ここに◯を運び給ひしをり 懐旧の詩句をものせられしを 幾世経る鎌くらやまの山陰に

せられしとかや・・・(中略)藩士の遠つ御祖大江氏のおくつき所を修理する仰をかうふり。

屡々ここに◯を運び給ひしをり 懐旧の詩句をものせられしを 幾世経る鎌くらやまの山陰に

そのかみ慕ふ大石の家にひめおける詩句を そのあるじ湘湖子これを石にちりばのて 永く后の

世に伝へむときこゆめる・・・・・・(後略)」

世に伝へむときこゆめる・・・・・・(後略)」

そして南に進むと前方に見えたのが「清泉小学校」の校舎。

ここを左に曲がり進む。

右手奥の林の中に洞窟らしきものが見えたのでズームでシャッターを押す。

「清泉小学校」の校庭内であるようだ。

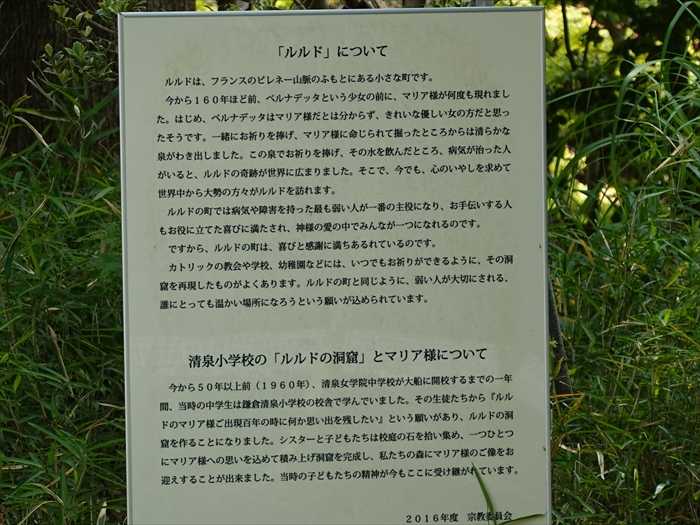

案内板には「ルルド」について と。

右手奥の林の中に洞窟らしきものが見えたのでズームでシャッターを押す。

「清泉小学校」の校庭内であるようだ。

案内板には「ルルド」について と。

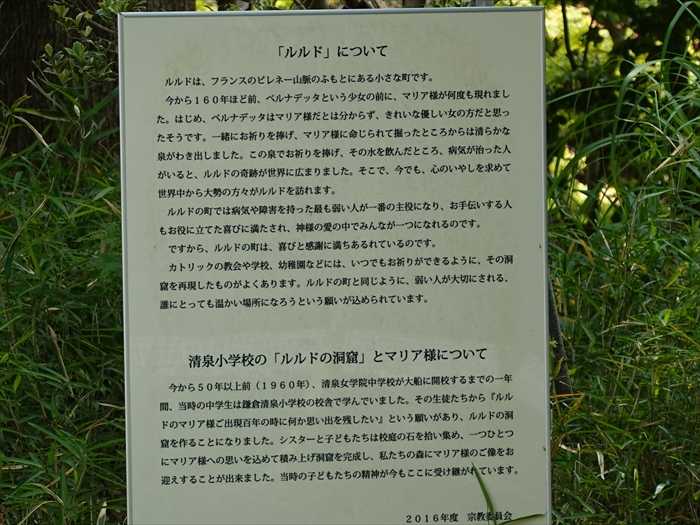

「ルルド」について

ルルドは、フランスのピレネー山脈のふもとにある小さな町です。

今から1 6 0年ほど前、ベルナデッタという少女の前に、マリア様が何度も現れました。

はじめ、ベルナデッタはマリア様だとは分からず、きれいな優しい女の方だと思ったそうです。

一緒にお祈りを捧げ、マリア様に命じられて掘ったところからは清らかな泉がわき出しました。

この泉でお祈りを捧げ、その水を飲んだところ、病気が治った人がいると、ルルドの奇跡が

世界に広まりました。そこで、今でも、心のいやしを求めて世界中から大勢の方々がルルドを

訪れます。

はじめ、ベルナデッタはマリア様だとは分からず、きれいな優しい女の方だと思ったそうです。

一緒にお祈りを捧げ、マリア様に命じられて掘ったところからは清らかな泉がわき出しました。

この泉でお祈りを捧げ、その水を飲んだところ、病気が治った人がいると、ルルドの奇跡が

世界に広まりました。そこで、今でも、心のいやしを求めて世界中から大勢の方々がルルドを

訪れます。

ルルドの町では病気や障害を持った最も弱い人が一番の主役になり、お手伝いする人もお役に

立てた喜びに満たされ、神様の愛の中でみんなが一つになれるのです。

立てた喜びに満たされ、神様の愛の中でみんなが一つになれるのです。

ですから、ルルドの町は、喜びと感謝に満ちあるれているのです。

カトリックの教会や学校、幼稚園などには、いつでもお祈りができるように、その洞窟を再現

したものがよくあります。ルルドの町と同じように、弱い人が大切にされる、誰にとっても

温かい場所になろうという願いが込められています。

「清泉小学校」の生徒が作った案内板であろうか?手書きの文字で。

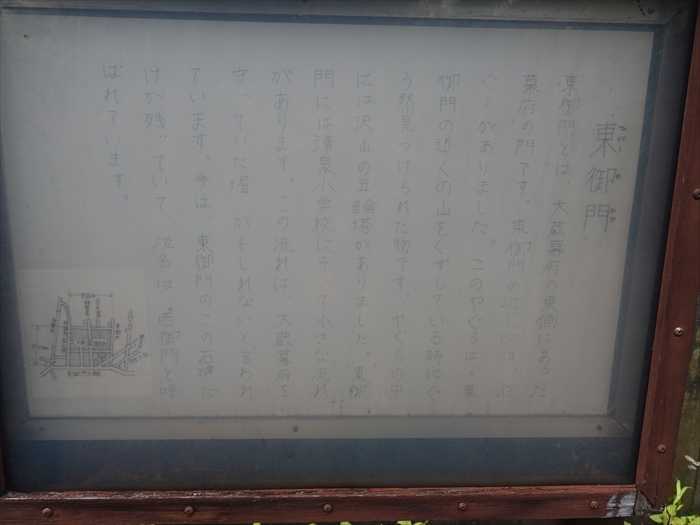

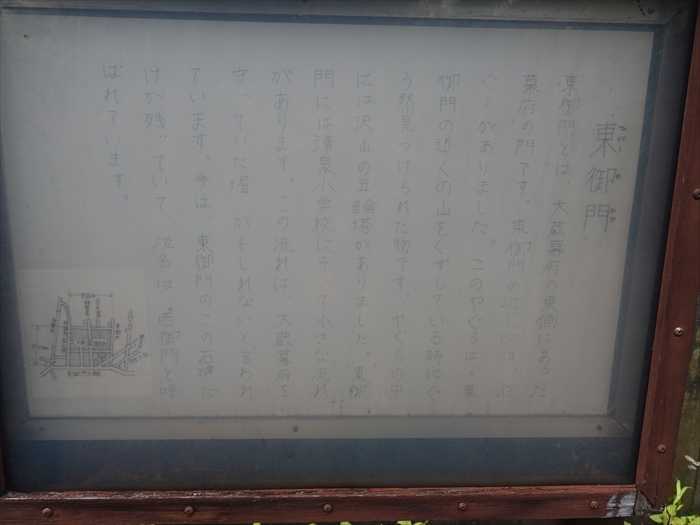

「東御門

東御門とは、大蔵幕府の東側にあった幕府の門です。東御門の近くには、やぐらがありました。

このやぐらは東御門の近くの山をくずしている時にぐう然見つけられた物です。

やぐらの中には沢山の五輪塔がありました。東御門には清泉小学校にそって小さな

流れがあります。この流れは、大蔵幕府を守っていた堀かもしれないと言われています。

今は、東御門のこの石碑だけが残っていて、地名は西御門と呼ばれています。」

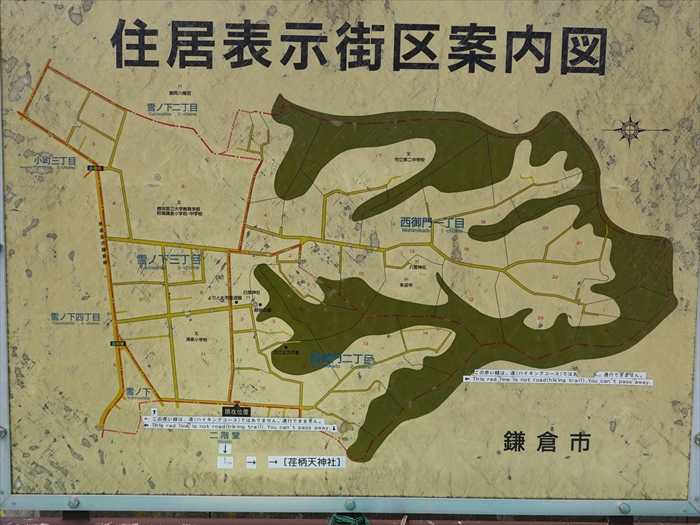

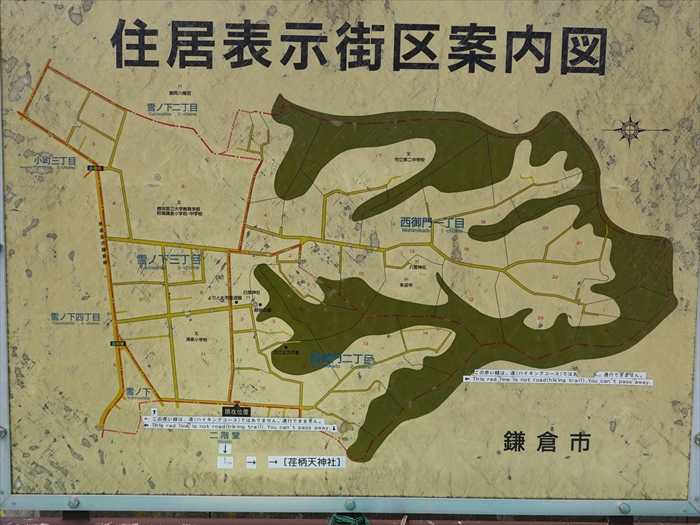

「住居表示街区案内図」。

この場所は鎌倉市西御門2丁目であり、鎌倉市雪ノ下3丁目との境であることが

解ったのであった。

この小川・東御門川は「大蔵幕府を守っていた堀かもしれないと」と「清泉小学校」の生徒が作った

案内板から理解出来たのであった。

橋の名は「東御門橋」。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

したものがよくあります。ルルドの町と同じように、弱い人が大切にされる、誰にとっても

温かい場所になろうという願いが込められています。

清泉小学校の「ルルドの洞窟」とマリア様について

今から5 0年以上前( 1 9 6 0年)、清泉女学院中学校が大船に開校するまでの一年間、当時の

中学生は鎌倉清泉小学校の校舎で学んでいました。その生徒たちから「ルルドのマリア様ご出現

百年の時に何か思い出を残したい』という願いがあり、ルルドの洞窟を作ることになりました。

シスターと子どもたちは校庭の石を拾い集め、一つひとつにマリア様への思いを込めて積み上げ

洞窟を完成し、私たちの森にマリア様のご像をお迎えすることが出来ました。

当時の子どもたちの精神が今もここに受け継がています。」と。

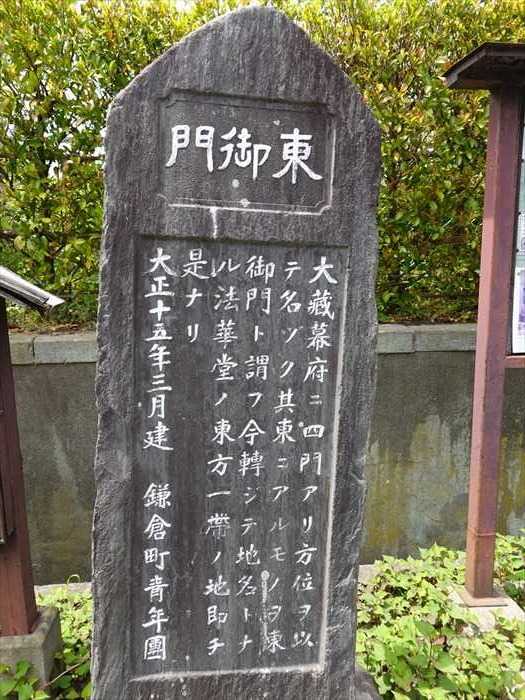

そして十字路の左手に石碑があった。

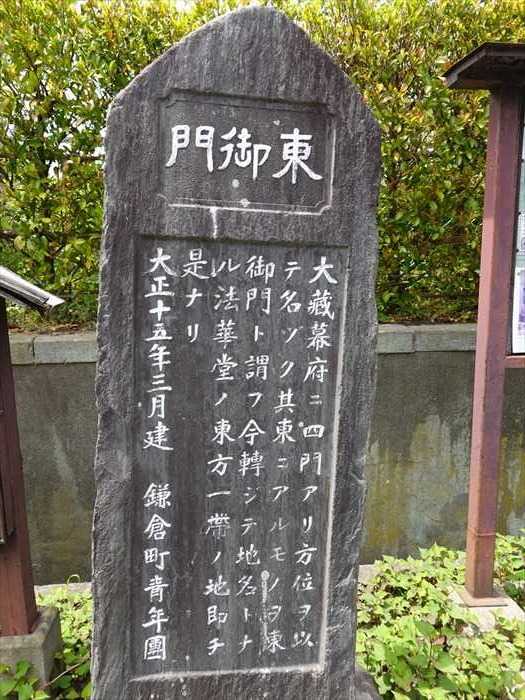

「東御門」碑。

「大蔵幕府に四門あり 方位を以て名づく 其東にあるものを東御門(ひがしみかど)といふ

今転じて地名となる 法華堂の東方一帯の地即ち是なり」

【大蔵幕府には、四つの門がありました。名前はその方位で付けていました。

東にあるものを東御門(ひがしみかど)といい、現在は地名になっています。

法華堂の東の方向一帯の地域をいいます。】

鎌倉市西御門2丁目-8-10。

中学生は鎌倉清泉小学校の校舎で学んでいました。その生徒たちから「ルルドのマリア様ご出現

百年の時に何か思い出を残したい』という願いがあり、ルルドの洞窟を作ることになりました。

シスターと子どもたちは校庭の石を拾い集め、一つひとつにマリア様への思いを込めて積み上げ

洞窟を完成し、私たちの森にマリア様のご像をお迎えすることが出来ました。

当時の子どもたちの精神が今もここに受け継がています。」と。

そして十字路の左手に石碑があった。

「東御門」碑。

「大蔵幕府に四門あり 方位を以て名づく 其東にあるものを東御門(ひがしみかど)といふ

今転じて地名となる 法華堂の東方一帯の地即ち是なり」

【大蔵幕府には、四つの門がありました。名前はその方位で付けていました。

東にあるものを東御門(ひがしみかど)といい、現在は地名になっています。

法華堂の東の方向一帯の地域をいいます。】

鎌倉市西御門2丁目-8-10。

「清泉小学校」の生徒が作った案内板であろうか?手書きの文字で。

「東御門

東御門とは、大蔵幕府の東側にあった幕府の門です。東御門の近くには、やぐらがありました。

このやぐらは東御門の近くの山をくずしている時にぐう然見つけられた物です。

やぐらの中には沢山の五輪塔がありました。東御門には清泉小学校にそって小さな

流れがあります。この流れは、大蔵幕府を守っていた堀かもしれないと言われています。

今は、東御門のこの石碑だけが残っていて、地名は西御門と呼ばれています。」

「住居表示街区案内図」。

この場所は鎌倉市西御門2丁目であり、鎌倉市雪ノ下3丁目との境であることが

解ったのであった。

この小川・東御門川は「大蔵幕府を守っていた堀かもしれないと」と「清泉小学校」の生徒が作った

案内板から理解出来たのであった。

橋の名は「東御門橋」。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[鎌倉市歴史散歩] カテゴリの最新記事

-

鎌倉・鎌倉大仏殿高徳院へ 2023.04.09

-

鎌倉・長谷寺へ(その3) 2023.04.08

-

鎌倉・長谷寺へ(その2) 2023.04.07

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.