PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

続日本100名城東北の…

New!

オジン0523さん

2025年版・岡山大学… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

【甥のステント挿入… Gママさん

Gママさん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【甥のステント挿入…

Gママさん

Gママさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: JINさんの農園

早くも2月になりました。あっという間に1月が終わってしまったが

「月日の経つのが早い」と、昨今さらに強く感じる理由はなんであろうか・・・。

1.コロナ禍の下、日々の生活に適度な運動を取り入れる機会が少なくなった。

2.日々、適度な緊張感やワクワク感を大切にする機会が少なくなった。

3.時間に気を配った生活をおこなうことが少なくなった。

(たとえば、30分、1時間ごとに時計を見たり、時間をしっかり区切る行動など)

4. 自分の部屋等狭い空間で生活する事が増えてしまった。

5. 似たような行動を直列でおこなうのではなく、少し中身の違う行動を並列で

おこなう機会がほとんどなくなった。

考え方は「然り!!」。

ジャネーの法則は19世紀フランスの哲学者、ポール・ジャネが発案した法則。

つまり年を取るにつれて自分の人生における「1年」の比率が小さくなるため、体感として

1年が短く、時間が早く過ぎると感じられるようになると。

例えば1歳の時に感じた1年を1/1とすると、2歳の時の1年は1/2となり、1歳の時の2倍速く

感じるようになる。

5歳の時は1/5で1歳の時の5倍、10歳の時は1/10と分母である年齢が大きくなるごとに、

人生のうちにその1年が占めた割合が少なくなり、体感として時間が短くなったように感じる

のだと。すなわち私の今は1/71に感じる毎日であるのだ。

陰暦2月の異称は『如月(きさらぎ)』、衣更着(きさらぎ)とも言うと。

まだ寒さが残っていて、衣を重ね着する(更に着る)月であると。

おもいっきり投げつけたいのである。

さて、昨年12月3日から約2ヶ月間、「九州の続日本百名城を訪ねる」の旅行記をアップし続けて

来ましたが、この日は昨年12月22日(水)、五反田にある卒業した会社に向かう際に、早めに

家を出発し小田急線の「豪徳寺駅」まで行き、以前から訪ねてみたいと思っていた「豪徳寺」を

訪ねることにした。そして併せて「豪徳寺」周辺の神社仏閣・史跡スポットも訪ねることに。

駅前の商店街の道・瀬田貫井線を南に進むと、前方に踏切が現れた。

これが「東急世田谷線」。

「東急世田谷線」は世田谷区の部を縦断する地域密着の路線で、三軒茶屋から下高井戸まで

約5km、10駅を結んでいる。東京では東京さくらトラム(都電荒川線)とともに残る数少ない

路面電単で、レトロな雰囲気が魅力の一つ。田園都市線と接続する三軒茶屋駅の発展をはじめ、

小田急線と接続する山下駅、京王線と接続する下高井戸駅など、路線のネットワークも

充実している。

沿線には豪徳寺や松蔭神社などの名所旧跡、世田谷区役所をはじめとした行政施設が

集まっている。折しも、オレンジ色の低床式の300系、2両編成の車両が通過。

「江ノ電」を彷彿させる(彷彿とさせる)光景なのであった。

「と」の有無はどちらが正しいのであろうか?

そして踏切を渡り左に5分ほど歩き、右折し「城山通り」を進むと直ぐに右側にあったのが

「世田谷八幡宮」。

大きな「世田谷八幡宮」碑。

1091(寛治5)年、源義家は後三年の役に勝利した帰途、宮の坂の地で豪雨に遭い、天候回復を

待つため滞在した。

その際、戦勝したのは氏神である八幡大神の加護によるものとして、豊前国宇佐八幡宮の分霊を

勧請し祀ったのが始まりとされる。

その後、世田谷城主七代目の吉良頼康が1546(天文15)年に社殿を修復、備前雲次の太刀一振を

納めたと伝えられる。

しかし実際は、当社に収蔵されている棟札から頼康が創建したと推測されており、江戸名所図会

にも頼康が鎌倉の鶴岡八幡宮を模して造営し、境内に桜を植樹したと記されている。

時は移り、徳川家康が江戸に入城した後、朱印状11石を寄進した。

その後幾度か再建され、明治5年(1872)には郷社に列し、社号を宇佐神社と改称した。

1908~1909(明治41~2)年には、付近の神社を合祀している。

第二次大戦後、世田谷八幡宮の社号に戻し、1961(昭和39)年には壮麗な社殿に改築した。

なお、1813(文化10)年造営された旧本殿が現社殿内に納められている。

朱赤の鳥居の扁額は「世田谷八幡宮」。

道路を挟んで向かい側には、「社務所」と参拝者用の駐車場があった。

入口右のドウダンツツジの紅葉。

左手には「神輿蔵」が。

「世田谷八幡宮 境内案内」。

近づいて。

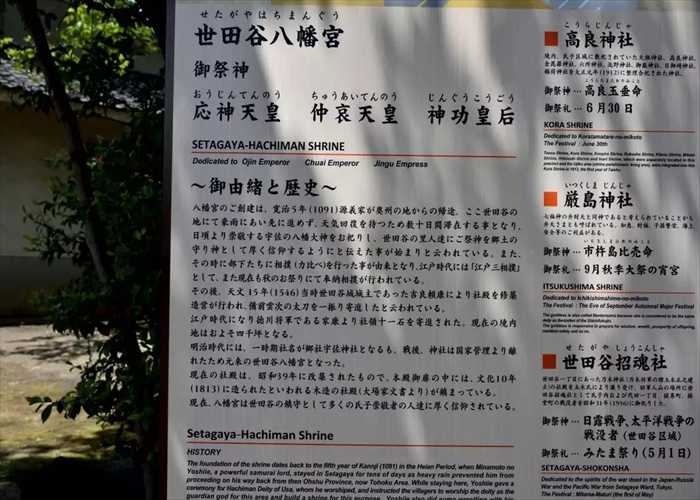

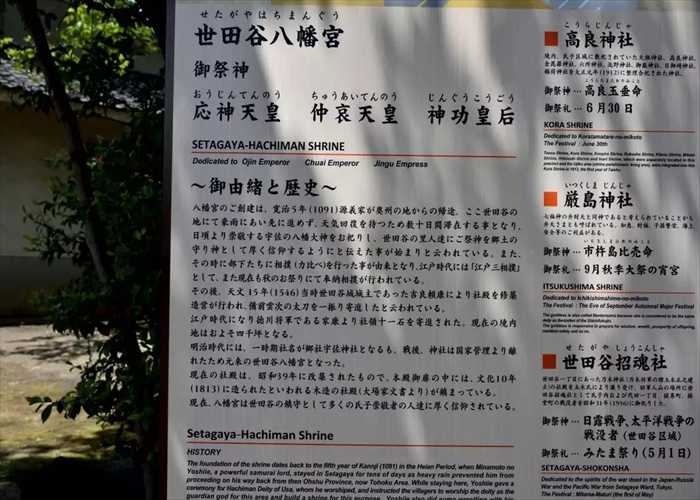

「世田谷八幡宮(せたがやはちまんぐう)

「月日の経つのが早い」と、昨今さらに強く感じる理由はなんであろうか・・・。

1.コロナ禍の下、日々の生活に適度な運動を取り入れる機会が少なくなった。

2.日々、適度な緊張感やワクワク感を大切にする機会が少なくなった。

3.時間に気を配った生活をおこなうことが少なくなった。

(たとえば、30分、1時間ごとに時計を見たり、時間をしっかり区切る行動など)

4. 自分の部屋等狭い空間で生活する事が増えてしまった。

5. 似たような行動を直列でおこなうのではなく、少し中身の違う行動を並列で

おこなう機会がほとんどなくなった。

考え方は「然り!!」。

ジャネーの法則は19世紀フランスの哲学者、ポール・ジャネが発案した法則。

つまり年を取るにつれて自分の人生における「1年」の比率が小さくなるため、体感として

1年が短く、時間が早く過ぎると感じられるようになると。

例えば1歳の時に感じた1年を1/1とすると、2歳の時の1年は1/2となり、1歳の時の2倍速く

感じるようになる。

5歳の時は1/5で1歳の時の5倍、10歳の時は1/10と分母である年齢が大きくなるごとに、

人生のうちにその1年が占めた割合が少なくなり、体感として時間が短くなったように感じる

のだと。すなわち私の今は1/71に感じる毎日であるのだ。

陰暦2月の異称は『如月(きさらぎ)』、衣更着(きさらぎ)とも言うと。

まだ寒さが残っていて、衣を重ね着する(更に着る)月であると。

おもいっきり投げつけたいのである。

さて、昨年12月3日から約2ヶ月間、「九州の続日本百名城を訪ねる」の旅行記をアップし続けて

来ましたが、この日は昨年12月22日(水)、五反田にある卒業した会社に向かう際に、早めに

家を出発し小田急線の「豪徳寺駅」まで行き、以前から訪ねてみたいと思っていた「豪徳寺」を

訪ねることにした。そして併せて「豪徳寺」周辺の神社仏閣・史跡スポットも訪ねることに。

駅前の商店街の道・瀬田貫井線を南に進むと、前方に踏切が現れた。

これが「東急世田谷線」。

「東急世田谷線」は世田谷区の部を縦断する地域密着の路線で、三軒茶屋から下高井戸まで

約5km、10駅を結んでいる。東京では東京さくらトラム(都電荒川線)とともに残る数少ない

路面電単で、レトロな雰囲気が魅力の一つ。田園都市線と接続する三軒茶屋駅の発展をはじめ、

小田急線と接続する山下駅、京王線と接続する下高井戸駅など、路線のネットワークも

充実している。

沿線には豪徳寺や松蔭神社などの名所旧跡、世田谷区役所をはじめとした行政施設が

集まっている。折しも、オレンジ色の低床式の300系、2両編成の車両が通過。

「江ノ電」を彷彿させる(彷彿とさせる)光景なのであった。

「と」の有無はどちらが正しいのであろうか?

そして踏切を渡り左に5分ほど歩き、右折し「城山通り」を進むと直ぐに右側にあったのが

「世田谷八幡宮」。

大きな「世田谷八幡宮」碑。

1091(寛治5)年、源義家は後三年の役に勝利した帰途、宮の坂の地で豪雨に遭い、天候回復を

待つため滞在した。

その際、戦勝したのは氏神である八幡大神の加護によるものとして、豊前国宇佐八幡宮の分霊を

勧請し祀ったのが始まりとされる。

その後、世田谷城主七代目の吉良頼康が1546(天文15)年に社殿を修復、備前雲次の太刀一振を

納めたと伝えられる。

しかし実際は、当社に収蔵されている棟札から頼康が創建したと推測されており、江戸名所図会

にも頼康が鎌倉の鶴岡八幡宮を模して造営し、境内に桜を植樹したと記されている。

時は移り、徳川家康が江戸に入城した後、朱印状11石を寄進した。

その後幾度か再建され、明治5年(1872)には郷社に列し、社号を宇佐神社と改称した。

1908~1909(明治41~2)年には、付近の神社を合祀している。

第二次大戦後、世田谷八幡宮の社号に戻し、1961(昭和39)年には壮麗な社殿に改築した。

なお、1813(文化10)年造営された旧本殿が現社殿内に納められている。

朱赤の鳥居の扁額は「世田谷八幡宮」。

道路を挟んで向かい側には、「社務所」と参拝者用の駐車場があった。

入口右のドウダンツツジの紅葉。

左手には「神輿蔵」が。

「世田谷八幡宮 境内案内」。

近づいて。

「世田谷八幡宮(せたがやはちまんぐう)

御祭神

応神天皇(おうじんてんのう)

仲哀天皇(ちゅうあいてんのう)

神功皇后(じんぐうこうごう)

~御由緒と歴史~

八幡宮のご創建は、寛治5年(1091)源義家が奥州の地からの帰途、ここ世田谷の地にて豪雨に

あい先に進めず、天気回復を待っため数十日間滞在する事となり、日頃より崇敬する宇佐の

八幡大神をお祀りし、世田谷の里人達にご祭神を郷土の守り神として厚く信仰するようにと

伝えた事が始まりと云われている。また、その時に部下たちに相撲(力比べ)を行った事が由来と

なり、江戸時代には「江戸三相撲」として、また現在も秋のお祭りにて奉納相撲が行われている。

あい先に進めず、天気回復を待っため数十日間滞在する事となり、日頃より崇敬する宇佐の

八幡大神をお祀りし、世田谷の里人達にご祭神を郷土の守り神として厚く信仰するようにと

伝えた事が始まりと云われている。また、その時に部下たちに相撲(力比べ)を行った事が由来と

なり、江戸時代には「江戸三相撲」として、また現在も秋のお祭りにて奉納相撲が行われている。

その後、天文15年(1546)当時を世田谷城主であった吉良頼康により社殿の修築造営が行われ、

備前雲次の太刀を一振り寄進したと云われている。

備前雲次の太刀を一振り寄進したと云われている。

江戸時代になり徳川将軍である家康より社領十一石を寄進された。現在の境内地はおよそ四千坪と

なる。

なる。

明治時代には、一時期社名が郷社宇佐神社となるも、戦後、神社は国家管理より離れたためめ

元来の世田谷八幡宮となった。

元来の世田谷八幡宮となった。

現在の社殿は、昭和39年に改築されたもので、本殿御扉の中には、文化10年(1813)に造られたと

いわれる木造の社殿(大場家文書より)が鎮まっている。

いわれる木造の社殿(大場家文書より)が鎮まっている。

現在、八幡宮は世田谷の鎮守として多くの氏子崇敬者の人達に厚く信仰されている。」

「世田谷八幡宮

御祭神

応神天皇(誉田別命) 仲哀天皇 神功皇后

鎮座地

東京都世田谷区宮坂1丁目26番3号

御由緒と歴史

世田谷八幡宮の御鎮座は、今から約九百数十年前、第73代堀河天皇の寛治五年(1091)、当時

朝廷より陸奥(奥州)守として任ぜられた源義家が、幾多の苦戦を重ねて清原家衡を金沢柵にて

攻め平定した、歴史上後三年の役(1087〜1094)の世である。

義家は、戦地からの帰途、この世田谷の里にて豪雨にあい、先に進めず天気快復を待つため

十数日間滞在する事となった。もとより敬神の念を厚くもつ義家は、今度の戦勝は日頃守神と

して信仰する八幡大神様の御加護に依るものと深く感謝し、豊前国(大分県)の宇佐八幡宮の

御分霊を、この世田谷の地にお招き申し上げ、八幡大神と称え奉り、盛大なる勧請報賽(奉祝)の

お祭りを執り行い、里人に対しこの御祭神を郷土の鎮守神として厚く信仰するよう教えた、

と云われている。また、そのとき兵士に奉祝相撲を取らせた事は有名であり、現在でも奉納相撲が

神事として伝えられています。

その後の八幡様は当社に残る棟札によると「当社 八幡宮建立大壇那源朝臣頼貞 天文15年

(1546)丙午8月20日建立、12月20日葵卯御遷宮」とあり、約四百数十年前の第105代

後奈良天皇の御世に世田谷城主であった吉良頼貞・頼康が社殿を修築造営し、またこの時、

現在でも社宝として残っている備前雲次の太刀(ニ尺三寸)一振を寄進したと云われています。

このように当社八幡様は吉良家の祈願所として、神職はその当時の家臣一家老職大場家の一分家

たる大場氏により祭典が行われてきましたが、天正18年(1590)豊臣秀吉の関東討伐にあたり

吉良氏は小田原の北条氏と共に滅んでしまいました。

その翌年の天正19年(1591)に江戸城に入城した徳川家康も、源氏の出身であり、その氏神

八幡神を崇敬し、当社に社領として十一石を寄進しました。以来徳川代々の将軍派、朱印地として

社領十一石を寄進する習わしとなりました。

明治維新後の八幡様は、明治5年(1872)に世田谷の総鎮守として郷社宇佐神社となり

旧世田谷村の地および羽根木を氏子区域と定めましたが、終戦後、神社は国家管理を離れたので、

郷社の社格も廃止され、また、社名も朱印状などの文献により元来の世田谷八幡宮と復元され

ました。

昭和39年(1964)5月に社殿を改築し、現在の荘厳な社殿となり世田谷の鎮守の神様として多くの

人達に厚く信仰されています。

年中行事

・・・以下略・・・」

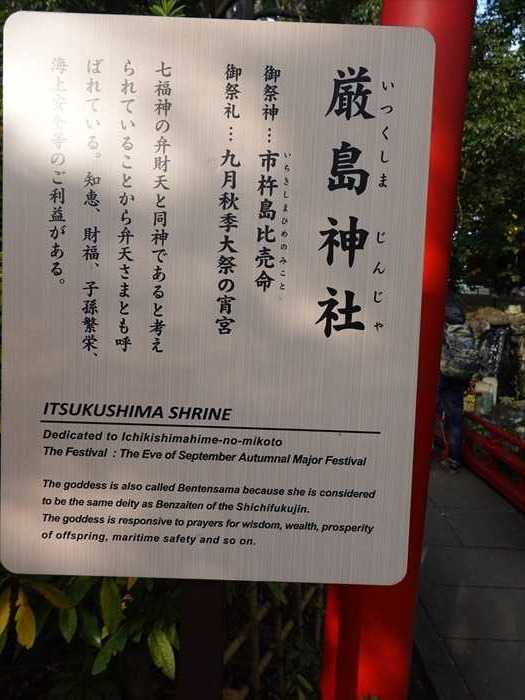

右手にあったのが「厳島神社」。

朱の鳥居を潜り進むと左手に末社「厳島神社」への参道が。

「弁天池」に架かる「太鼓橋」を渡る。

「厳島神社(いつくしまじんじゃ)

「力石」。

鍛錬や娯楽の力試しに用いられる大きな石が並んでいた。

江戸時代や明治・大正に力士や村民たちの力比べに使われた力石も多く置かれていた。

この石碑は???

「高良神社」の「手水舎」。

「高良神社 (こうらじんじゃ) 」。

「高良神社 (こうらじんじゃ)

「社殿」

内陣。

そしてこちらは「世田谷招魂社」。

「世田谷招魂社

御祭神・・・日露戦争、太平洋戦争の戦没者(世田谷区域)

御祭礼・・・ みたま祭り(五月一日)

世田谷一丁目にあった乃木神社(乃木将軍の甥玉木正之建立)の社殿を玉木氏により譲り受け、

旧軍人山の場所に世田谷招魂社として氏子内および代田一丁目、弦巻町、経堂町の戦没者を

「世田谷八幡宮

御祭神

応神天皇(誉田別命) 仲哀天皇 神功皇后

鎮座地

東京都世田谷区宮坂1丁目26番3号

御由緒と歴史

世田谷八幡宮の御鎮座は、今から約九百数十年前、第73代堀河天皇の寛治五年(1091)、当時

朝廷より陸奥(奥州)守として任ぜられた源義家が、幾多の苦戦を重ねて清原家衡を金沢柵にて

攻め平定した、歴史上後三年の役(1087〜1094)の世である。

義家は、戦地からの帰途、この世田谷の里にて豪雨にあい、先に進めず天気快復を待つため

十数日間滞在する事となった。もとより敬神の念を厚くもつ義家は、今度の戦勝は日頃守神と

して信仰する八幡大神様の御加護に依るものと深く感謝し、豊前国(大分県)の宇佐八幡宮の

御分霊を、この世田谷の地にお招き申し上げ、八幡大神と称え奉り、盛大なる勧請報賽(奉祝)の

お祭りを執り行い、里人に対しこの御祭神を郷土の鎮守神として厚く信仰するよう教えた、

と云われている。また、そのとき兵士に奉祝相撲を取らせた事は有名であり、現在でも奉納相撲が

神事として伝えられています。

その後の八幡様は当社に残る棟札によると「当社 八幡宮建立大壇那源朝臣頼貞 天文15年

(1546)丙午8月20日建立、12月20日葵卯御遷宮」とあり、約四百数十年前の第105代

後奈良天皇の御世に世田谷城主であった吉良頼貞・頼康が社殿を修築造営し、またこの時、

現在でも社宝として残っている備前雲次の太刀(ニ尺三寸)一振を寄進したと云われています。

このように当社八幡様は吉良家の祈願所として、神職はその当時の家臣一家老職大場家の一分家

たる大場氏により祭典が行われてきましたが、天正18年(1590)豊臣秀吉の関東討伐にあたり

吉良氏は小田原の北条氏と共に滅んでしまいました。

その翌年の天正19年(1591)に江戸城に入城した徳川家康も、源氏の出身であり、その氏神

八幡神を崇敬し、当社に社領として十一石を寄進しました。以来徳川代々の将軍派、朱印地として

社領十一石を寄進する習わしとなりました。

明治維新後の八幡様は、明治5年(1872)に世田谷の総鎮守として郷社宇佐神社となり

旧世田谷村の地および羽根木を氏子区域と定めましたが、終戦後、神社は国家管理を離れたので、

郷社の社格も廃止され、また、社名も朱印状などの文献により元来の世田谷八幡宮と復元され

ました。

昭和39年(1964)5月に社殿を改築し、現在の荘厳な社殿となり世田谷の鎮守の神様として多くの

人達に厚く信仰されています。

年中行事

・・・以下略・・・」

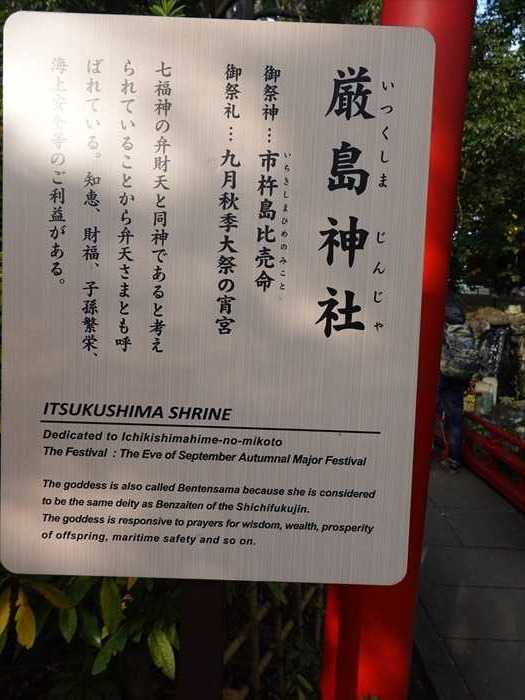

右手にあったのが「厳島神社」。

朱の鳥居を潜り進むと左手に末社「厳島神社」への参道が。

「弁天池」に架かる「太鼓橋」を渡る。

「厳島神社(いつくしまじんじゃ)

御祭神・・・市杵島比売命(いちきしまひめのみこと)

御祭礼・・・九月秋季大祭の宵宮

七福神の弁財天と同神であると考えられていることから弁天さまとも呼ばれている。

知恵、財福、子孫繁栄、海上安全等のこ利益がある。」

「弁天池」を見る。

「弁天池」の縁には鳥用の檻も設置されていて、鯉や蟹などと混じって羽を休めている

カモの姿が印象的。

「弁天池」に落ち込む小さな「滝」。

「厳島神社」の社殿。

斜めから、右奥には滝の姿が。

「弁天池」と「太鼓橋」。

「記念 昭和三十一年五月 玉串奉納當時役員氏名」碑。

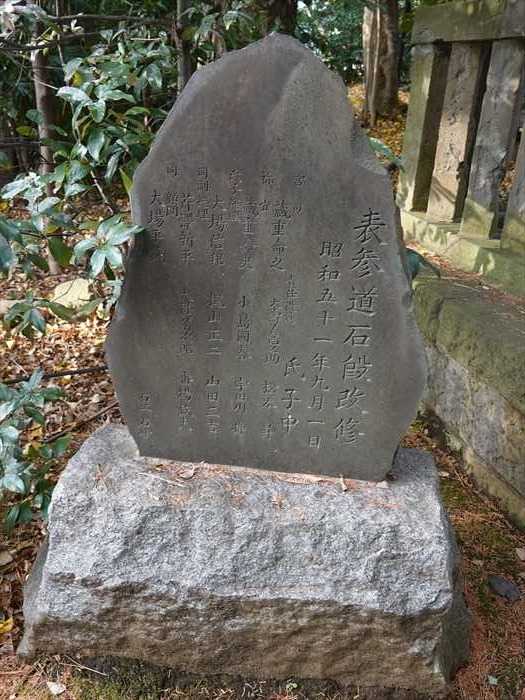

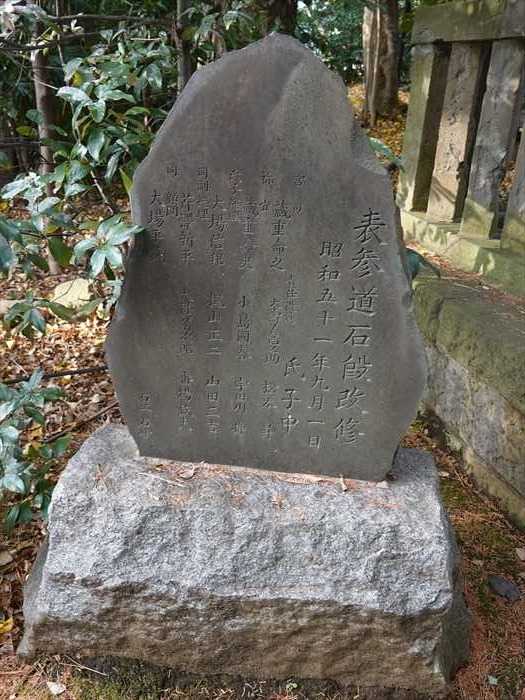

「表参道石段改修 昭和五十一年九月一日 氏子中」碑。

二の石鳥居。

扁額には「八幡宮」の文字。

更に石段を上がる。

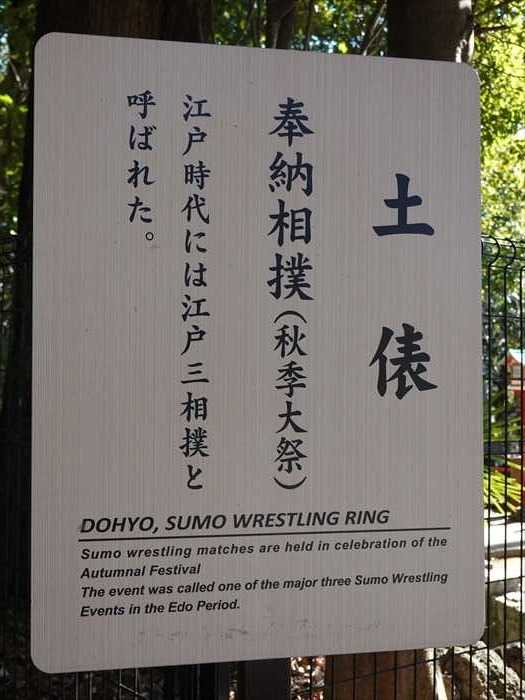

右手に「土俵」。

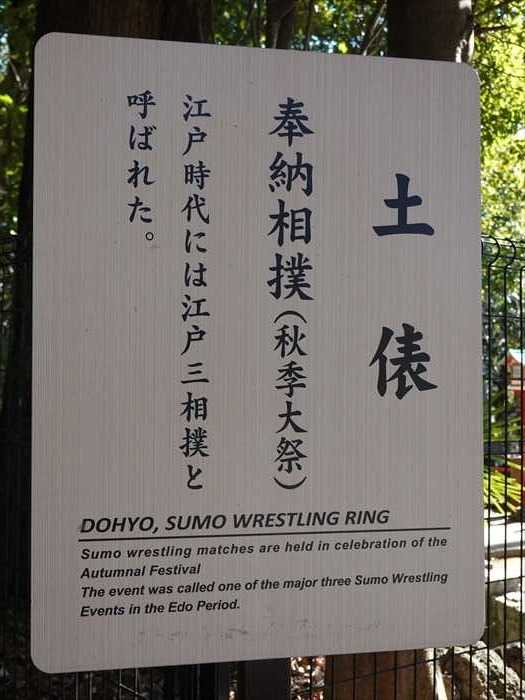

「土俵

奉納相撲(秋季大祭)。

江戸時代には江戸三相撲と呼ばれた。」

ここ「世田谷八幡宮」の名物といえば相撲であると。渋谷氷川神社(渋谷区)、大井鹿嶋神社

(品川区)とともに江戸郊外三大相撲のひとつとされる奉納相撲が名門である東京農業大学

相撲部によって行われ、その勝敗によって来年の豊作と凶作を占い、当年の豊作を感謝すると

いうもの。そのため、八幡宮の境内には土俵や力石があるのだと。

狛犬(阿形像)。

明治十年(1877)奉納の狛犬。

子を抱いているような造形。

狛犬(吽形像)。

阿吽ともに子を抱き、ややデフォルメ化された表情が愛らしい。

左手に「手水舎」があったが使用中止中。

龍の吐水口(とすいこう)。

横から。

そして正面に「拝殿」。

大きな石灯籠(右)。

「奉 天皇陛下御在位六十年記念」と。

大きな石灯籠(左)。

「納 世田谷八幡宮御鎮座九百年記念?」と。

右手に「絵馬記入所」のテントの後方には「仮殿」が。

左手に「神札授与所」。

「拝殿」。

「拝殿」は昭和39年に建造された鉄筋コンクリート建築で、拝殿・幣殿・本殿を連結した権現造。

本殿内には1825年築の旧本殿が納められているが非公開。

内陣。

「世田谷八幡宮 御本殿

御祭神・・・

「弁天池」を見る。

「弁天池」の縁には鳥用の檻も設置されていて、鯉や蟹などと混じって羽を休めている

カモの姿が印象的。

「弁天池」に落ち込む小さな「滝」。

「厳島神社」の社殿。

斜めから、右奥には滝の姿が。

「弁天池」と「太鼓橋」。

「記念 昭和三十一年五月 玉串奉納當時役員氏名」碑。

「表参道石段改修 昭和五十一年九月一日 氏子中」碑。

二の石鳥居。

扁額には「八幡宮」の文字。

更に石段を上がる。

右手に「土俵」。

「土俵

奉納相撲(秋季大祭)。

江戸時代には江戸三相撲と呼ばれた。」

ここ「世田谷八幡宮」の名物といえば相撲であると。渋谷氷川神社(渋谷区)、大井鹿嶋神社

(品川区)とともに江戸郊外三大相撲のひとつとされる奉納相撲が名門である東京農業大学

相撲部によって行われ、その勝敗によって来年の豊作と凶作を占い、当年の豊作を感謝すると

いうもの。そのため、八幡宮の境内には土俵や力石があるのだと。

狛犬(阿形像)。

明治十年(1877)奉納の狛犬。

子を抱いているような造形。

狛犬(吽形像)。

阿吽ともに子を抱き、ややデフォルメ化された表情が愛らしい。

左手に「手水舎」があったが使用中止中。

龍の吐水口(とすいこう)。

横から。

そして正面に「拝殿」。

大きな石灯籠(右)。

「奉 天皇陛下御在位六十年記念」と。

大きな石灯籠(左)。

「納 世田谷八幡宮御鎮座九百年記念?」と。

右手に「絵馬記入所」のテントの後方には「仮殿」が。

左手に「神札授与所」。

「拝殿」。

「拝殿」は昭和39年に建造された鉄筋コンクリート建築で、拝殿・幣殿・本殿を連結した権現造。

本殿内には1825年築の旧本殿が納められているが非公開。

内陣。

「世田谷八幡宮 御本殿

御祭神・・・

応神天皇(おうじんてんのう)

仲哀天皇(ちゅうあいてんのう)

神功皇后(じんぐうこんごう)

御鎮座地 東京都世田谷区宮坂一ーニ六ー三」。

「納札所」。

今年の「勝絵馬」。

この写真は、今年になり、近くを訪ねた折に再び立ち寄った折の写真。(以下、混在)

今年・「寅年」の絵馬。

「おみくじ掛け」には所狭しと密に。

「納札所」。

今年の「勝絵馬」。

この写真は、今年になり、近くを訪ねた折に再び立ち寄った折の写真。(以下、混在)

今年・「寅年」の絵馬。

「おみくじ掛け」には所狭しと密に。

「力石」。

鍛錬や娯楽の力試しに用いられる大きな石が並んでいた。

江戸時代や明治・大正に力士や村民たちの力比べに使われた力石も多く置かれていた。

この石碑は???

「高良神社」の「手水舎」。

「高良神社 (こうらじんじゃ) 」。

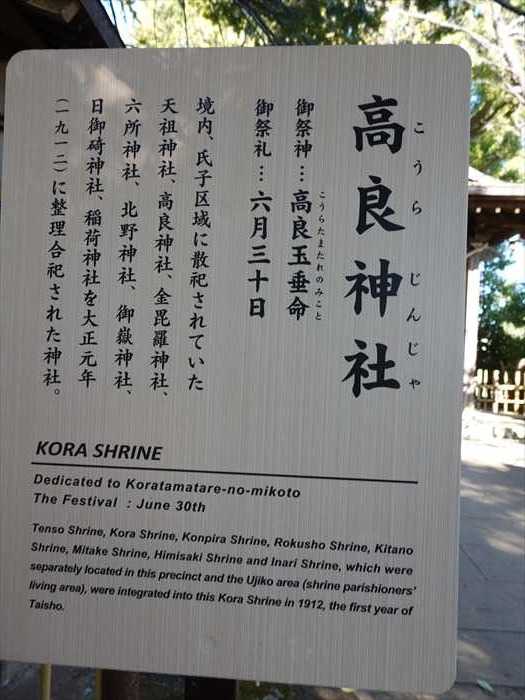

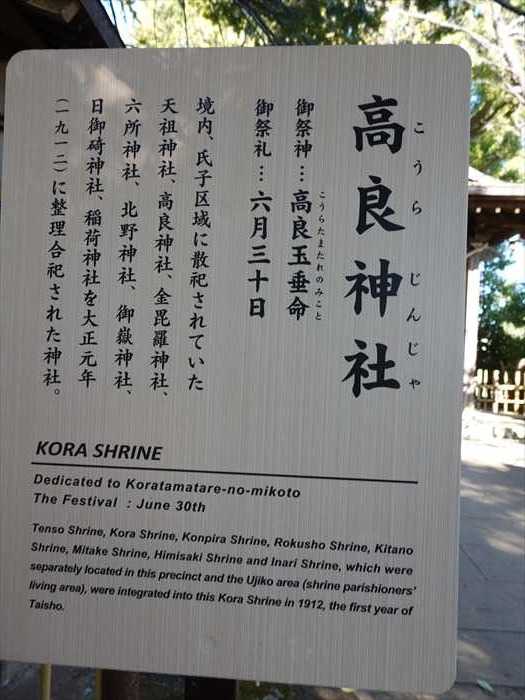

「高良神社 (こうらじんじゃ)

御祭神・・・高良玉垂命(こうらたまたれのみこと)

御祭礼・・・六月三十日

境内、氏子区域に散祀されていた天祖神社、高良神社、金毘羅神社、六所神社、北野神社、

御嶽神社、日御碕神社、稲荷神社を大正元年(一九一ニ)に整理合祀された神社。」。

御嶽神社、日御碕神社、稲荷神社を大正元年(一九一ニ)に整理合祀された神社。」。

「社殿」

内陣。

そしてこちらは「世田谷招魂社」。

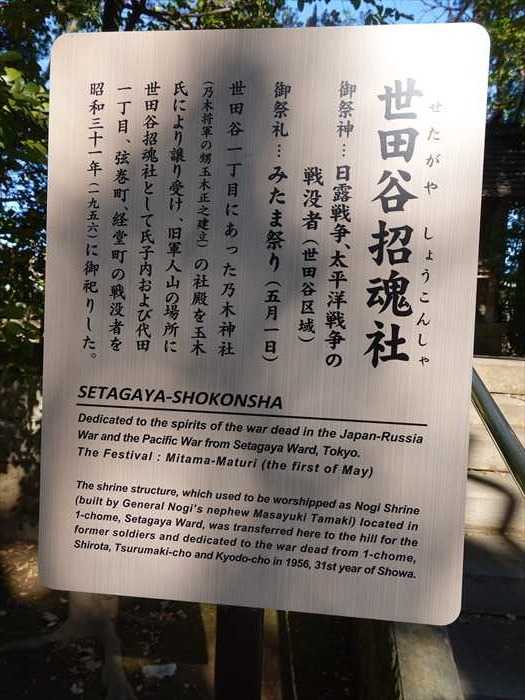

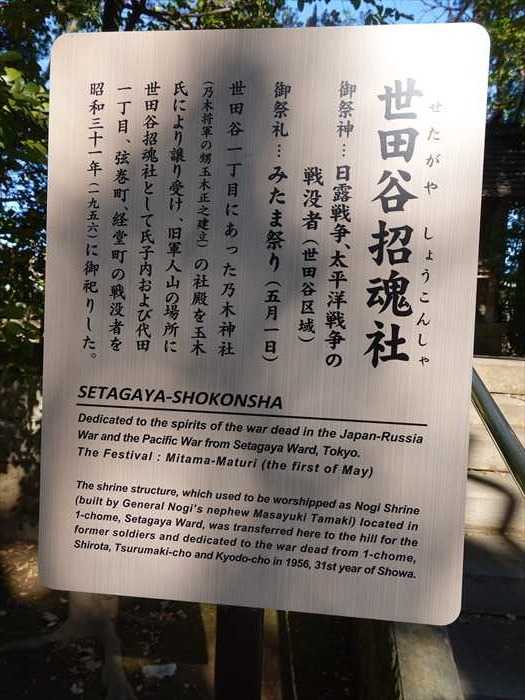

「世田谷招魂社

御祭神・・・日露戦争、太平洋戦争の戦没者(世田谷区域)

世田谷一丁目にあった乃木神社(乃木将軍の甥玉木正之建立)の社殿を玉木氏により譲り受け、

旧軍人山の場所に世田谷招魂社として氏子内および代田一丁目、弦巻町、経堂町の戦没者を

昭和三十一年(一九五六)に御祀りした。」。

社殿を正面から。

社殿を斜めから。

この碑には「萬人行」と。「萬人行」の意味は?

左脇には乃木希典揮毫の「日露戦役紀念碑」も建っていた。

そして東側の石鳥居を潜り「世田谷八幡宮」を後にしたのであった。

・・・ つづく ・・・

社殿を正面から。

社殿を斜めから。

この碑には「萬人行」と。「萬人行」の意味は?

左脇には乃木希典揮毫の「日露戦役紀念碑」も建っていた。

そして東側の石鳥居を潜り「世田谷八幡宮」を後にしたのであった。

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴… 2025.11.15

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴… 2025.11.14

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴… 2025.11.13

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.