PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

続日本100名城東北の…

New!

オジン0523さん

2025年版・岡山大学… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

【甥のステント挿入… Gママさん

Gママさん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【甥のステント挿入…

Gママさん

Gママさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 国内旅行

県道739号線を利用して「岩漁港」に向かって進む。

「石工先祖の碑

平安末期に石材業を始めた土屋格衛や江戸城造営の採石に当たって小松山に口開丁場

(くちあけちょうば)を開拓した黒田長政配下の7人の石工たちの業績をたたえ、江戸末期に

再建された供養碑がこの山の上にあります。

真鶴町は、こうした人々の開発の努力を受け継いで、いまなお、名石小松石に代表される

全国有数の石材産地としての伝統を誇っております。」

石段の上の小さな広場にあった「石工先祖の碑」。

いいます。源頼朝が鎌倉に幕府を開くと、多くの巨石が鎌倉へ運ばれ、寺社などの建設に

使用されたそうです。

江戸城築城の際にも大量の石が積み出されました。

「石工先祖の碑」は、真鶴石材業の生みの親・土屋格衛と、江戸城を築くための採石にあたった

黒田長政支配下の7人の石工たちの業績をたたえた碑。

そしてその先の三叉路の角にあったのが「謡坂」碑。

「謡坂之記」碑。下記はネットから。

「この地の謡坂荘主高井徳造氏が謡坂の由来を知り、頼朝の遺跡を顕彰するために昭和9年1月に

建てた碑であると。

長い碑文を要約すると「治承4年8月23日、石橋山合戦に敗れ8月28日に

ここまで逃れてきた頼朝主従が土肥実平の館のある西の方を望むと土肥村から兵火が

その前途を祝福し『土肥に三つの光あり。第一には、八幡大菩薩、我君を守り給う

和光の光と覚えたり。第二には、我君平家を討ち亡ぼし、一天四海を照らし給う光なり。

第三には、実平より始めて、君に志ある人々の、御恩によりて子孫繁昌の光なり。

嬉しや水、水、鳴るは瀧の水。悦び開けて照らしたる土肥の光の貴さよ。

我家は何度も焼かば焼け。君が世にお出になったら広い土肥の椙山に茂る木を伐って

勇み踊り謡った地であり爾来此地は謡坂と称されるようになった。

この十二年後、頼朝公は建久三年征夷大将軍に任じられ鎌倉幕府をお開きになった。

公の史跡は天下に多いけれども、この地は挙兵の当初、

敵の虎口を脱した地であることを石に刻んで後世に伝えるものである。」

「和光の光」とは仏が日本の地に神として顕れるその光をいい、

土肥実平が自分の家が敵勢に焼かれるのを見て「あの光は、我が君や我々の

未来を照らす光だ。」と謡い舞ったという『源平盛衰記』にちなむ話。

「神奈川県の地名」によると、岩村について敵の追跡を免れた頼朝が喜びのあまり

「祝村」と命名したという村民の伝承を記しているのだ」と。

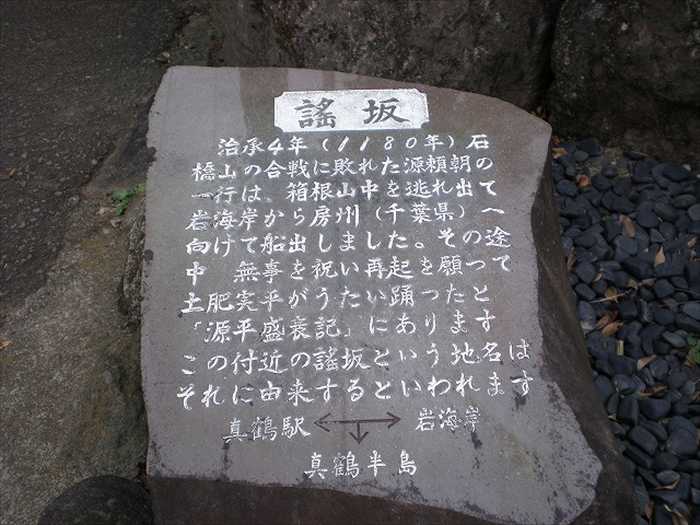

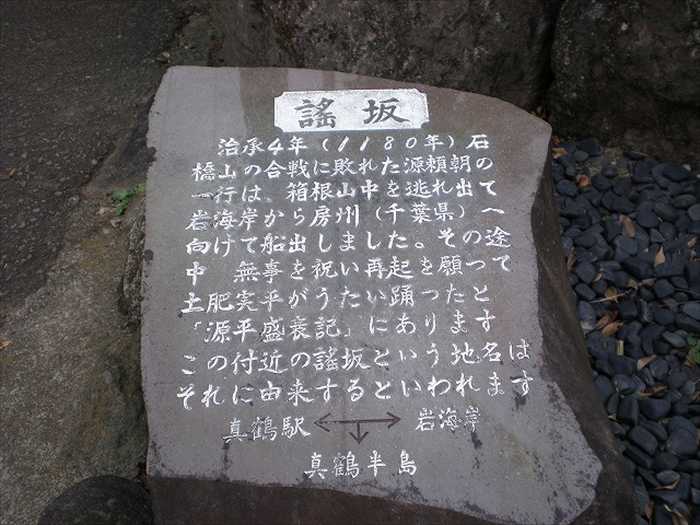

「謡坂

治承4年(1180年)石橋山の合戦に敗れた源頼朝の一行は、箱根山中を逃れでて、岩海岸から

房州(千葉県)へ向けて船出しました。その途中、無事を祝い再起を願って土肥実平が

うたい踊ったと「 源平盛衰記 」 にあります。

この付近の謡坂という地名は、それに由来するといわれます。」

そして再び「真鶴町岩の浜」・岩漁港入口(町道1号線側)まで戻る。

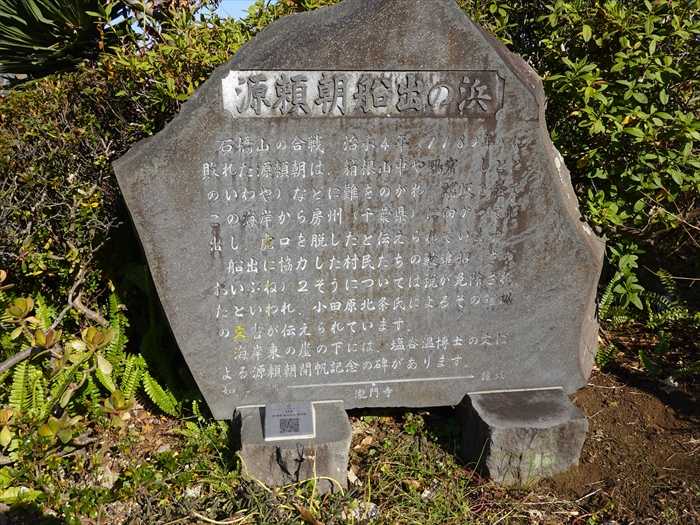

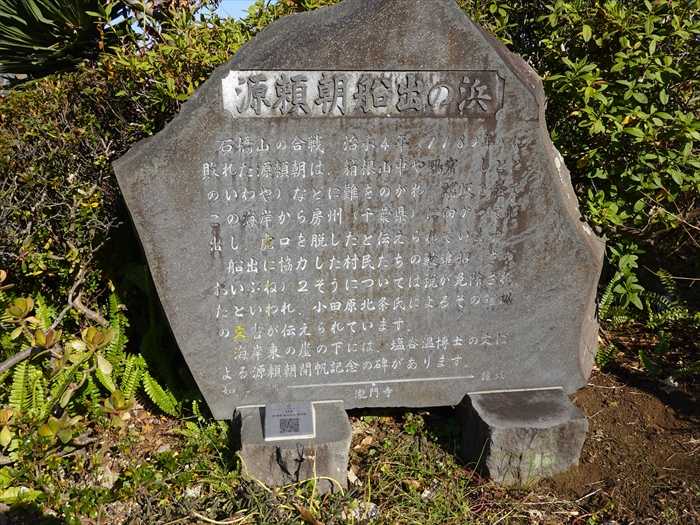

「源頼朝船出の浜」碑が「源頼朝開帆處」碑と背中を合わせる位置にあった。

「石橋山の合戦 治承4年(1180年)に敗れた源頼朝は、箱根山中や鵐窟(しとどのいわや)

などに難をのがれ、謠坂を経てこの海岸から房州(千葉県)に向かって船出し、虎口を脱したと

伝えられています。

船出に協力した村民たちの鮫追船(さめおいぶね)2そうについては税が免除されたといわれ、

小田原北条氏によるその確認の文書が伝えられています。

海岸東の崖の下には、塩谷温博士の文による源頼朝開帆記念の碑があります。」

「岩の浜」は真鶴半島唯一の砂浜の海岸であると。

「弁天島」。

岩海岸(岩海水浴場)の左手にある直径10mほどの島である。

波間に浮かぶ岩に聳える松と鳥居があり、背後にはかながわの橋100選に選ばれた岩大橋がある。

朱の鳥居が。

奥には社があったのだろうか。それとも弁天島自体が社なのであろうか。

再び「弁天島」と「岩大橋」を。

石橋山の戦い後の源頼朝の敗走ルートをネットから。

【https://ameblo.jp/oyomaru-0826/entry-12336753749.html】より

以下は2月13日(日)のNHK「鎌倉殿の13人(6)「悪い知らせ」」のテレビ画面より。

北条時政(坂東彌十郎)と三浦義村(山本耕史)らは頼朝を待つが、敵に追われて

先に安房へと舟で逃亡。

源頼朝(大泉洋)と北条義時(小栗旬)も追って真鶴町「岩海岸」より土肥実平が手配した小舟で

安房へ逃げる。

1艘(そう)の小舟(平舟)に、武将2名程度と、漕ぎ手3名の組み合わせだったと。

頼朝他6人の武将が同行し(七騎落ち)とのことであるので、4~5艘(そう)の小舟(平舟)で

安房に逃げたのであろうか。

真鶴から安房への海上ルート。

そして何とか安房国・「竜島海岸」に上陸。

湯河原町の城願寺に伝わる七騎落ちの伝説によると、頼朝とともに真鶴岬から安房国へ向けて

船出したのは、安達盛長・岡崎義実・新開忠氏・土屋宗遠・土肥実平・田代信綱。

しかし、ここには北条義時の名はない、史実は如何に?

そして、主従七騎のうち、土肥実平の息子・小早川遠平(こばやかわ とおひら)は舟に乗らず、

伊豆山権現へと向かった。頼朝の妻・北条政子へ、頼朝が伊豆を出発してからこれまでの経緯を

知らせるためであった と。

安房国へ命からがら逃げ延びた頼朝。

そしてこちらが「源頼朝」が上陸した「竜島海岸」。

以下の3枚の写真はネットから。

「源頼朝 上陸地」碑が2基。

安房国へ逃れた時に頼朝が上陸した地点については、伝承をもとに数か所の地名が

あげられてきた。なかでも、安房郡鋸南町竜島(りゅうしま)と館山市洲崎は、その代表的な

地点として有力視されてきたが、大森金五郎文学博士の研究により、『吾妻鏡』の

「武衛相具実平、棹扁舟令着于安房国平北郡猟島給」(頼朝、土肥実平を相具して、

扁舟棹さして、安房国猟ヶ島に着かしめ給う)という記載などから、現在の竜島付近が

上陸地点として認定された。

先に到着していた北条時政らが迎えたのだという。

安房郡鋸南町竜島165-1。

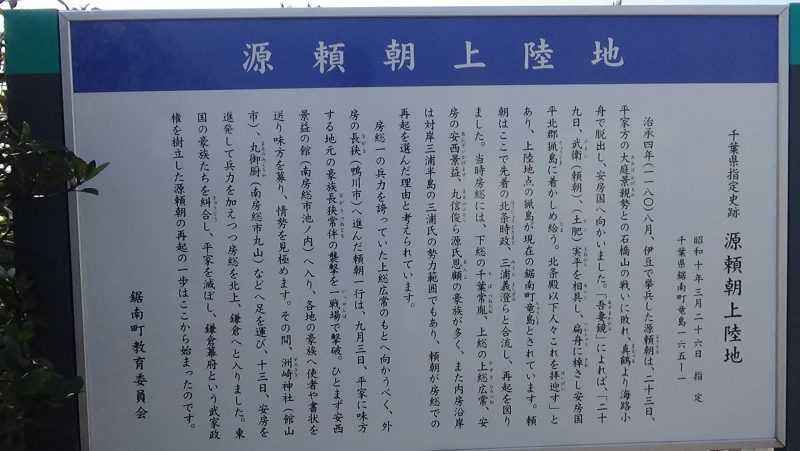

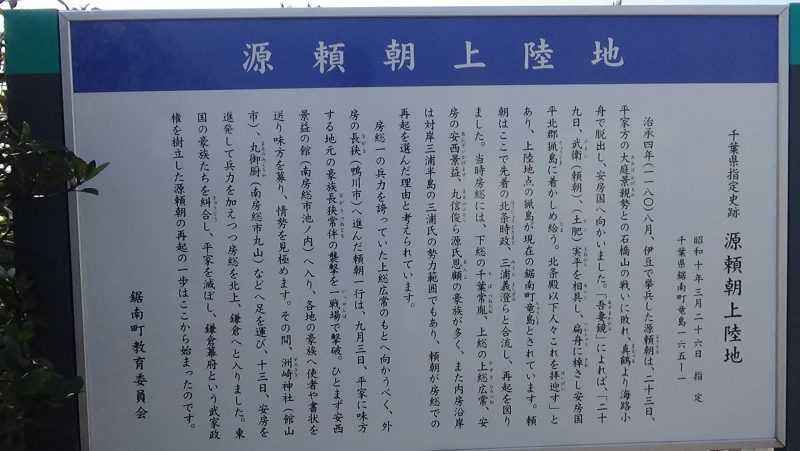

「源頼朝上陸地

治承四年(一一八〇)八月、伊豆で挙兵した源頼朝は、二十三日、平家方の大庭景親との石橋山の

戦いに敗れ、真鶴より海路小舟で脱出し、安房国へ向かいました。「吾妻鏡」によれば、

「二十九日、武衛(頼朝)、(土肥)実平を相具し、扁舟に棹さし安房国平北郡猟島に

着かしめ給う。北条殿以下人々これを拝迎す」とあり、上陸地点の猟島が現在の鋸南町竜島と

されています。頼朝はここで先着の北条時政、三浦義澄らと合流し、再起を図りました。

当時房総には、下総の千葉常胤、上総の上総広常、安房の安西景益、丸信俊ら源氏恩顧の

豪族が多く、また内房沿岸は対岸三浦半島の三浦氏の勢力範囲でもあり、頼朝が房総での

再起を選んた理由と考えられています。

房総一の兵力を誇っていた上総広常のもとへ向かうべく、外房の長狭(鴨川市)へ進んだ

頼朝一行は、九月三日、平家に味方する地元の豪族長狭常伴の襲撃を一戦場で撃破。

ひとまず安西景益の館(南房総市池ノ内)へ入り、各地の豪族へ使者や書状を送り、情勢を

見極めます。その間、洲崎神社(館山市)、丸御厨(南房総市丸山)などへ足を運び、十三日、

安房を進発して兵力を加えつつ房総を北上、鎌倉へと入りました。東国の豪族たちを糾合し、

平家を減ぼし、鎌倉幕府という武家政権を樹立した源頼朝の再起の一歩はここから始まった

のです。」

そして真鶴半島巡りの最後に訪ねたのが「瀧門寺(りゅうもんじ)」

「瀧門寺」は神奈川県足柄下郡真鶴町岩にある曹洞宗の寺院である。

山号は久遠山不動院、本尊は阿弥陀如来(但唱作)。

真鶴町指定文化財の五層塔と頌徳碑と宝篋印塔がある。

「宝篋印塔」と「石仏」。

「奉納大乗妙典六十六部供養」と刻まれた石仏。

「宝篋印塔」。

基台を含め6.8m、明和四年(1767)に十三世鳳洲了悟和尚(ほうしゅうりょうごおしょう)が

万民の幸せを祈って建立したもの。多くの善男善女の浄財と労力奉仕により、宝篋印塔が

建立されたと刻まれている。

宝篋印塔は小松石による関東随一の石造物といわれている。

小松石は箱根の火山活動によってできた安山岩。真鶴しか採れない石で、鎌倉に幕府を開いた

源頼朝も小松石の巨石を運ばせたのだという。

「観世音菩薩」碑。

参道の左手には風雪に耐えた多くの石碑が並んでいた。

六地蔵。

山門への石段に向かって進む。

山門への石段の前。右手に「五層塔」が。

「五層塔」(左)と「大乗妙典六十六部供養塔」(右)。

「五層塔」は、万寿冠者を葬った塔で、もとは光西寺(廃寺)にあったものだという。

万寿は、土肥遠平の子で、母は伊東祐親の娘・万劫。

父は源氏に、母は平氏に別れてしまったことを嘆き、海に身を投げたのだという。

近くの児子神社には、村人によって万寿が祀られたと伝えられている と。

「頌徳碑(しょうとくひ)」。

1831年天保2年に建立。宮石工の功績をたたえたものである。

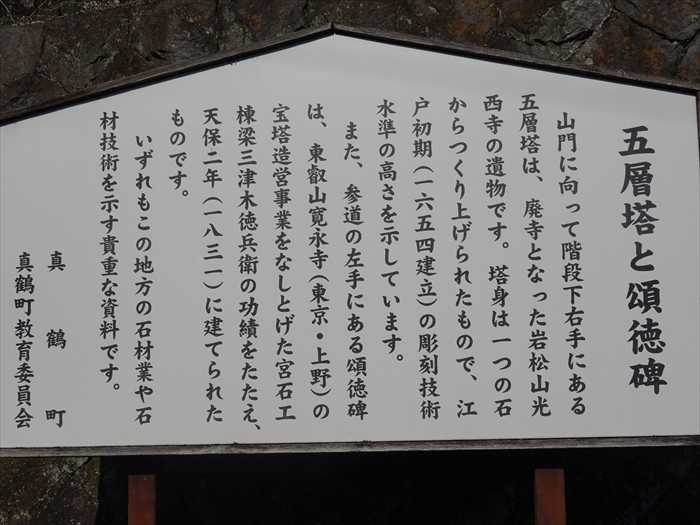

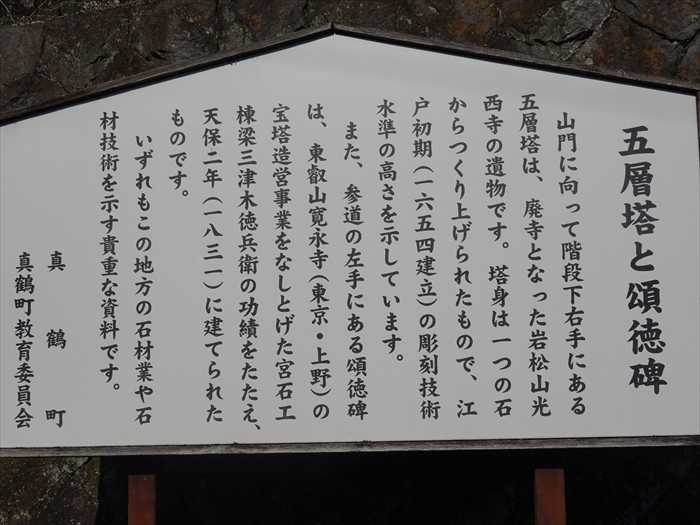

「五層塔と頌徳碑

山門に向かって階段下右手にある五層塔は、廃寺となった岩松山光西寺の遺物です。

塔身は一つの石から作りあげられたもので、江戸初期(1654年建立)の彫刻技術水準の高さを

示しています。

また参道の左手にある頌徳碑は、東叡山寛永寺(東京・上野)の宝塔造営事業をなしとげた

宮石工の三津木徳兵衛の功績をたたえた、天保二年(一八三一)に建てられたものです。

いずれもこの地方の石材業や石材技術を示す貴重な資料です。」

左手に古くから伝わっているのであろう石仏の姿が。

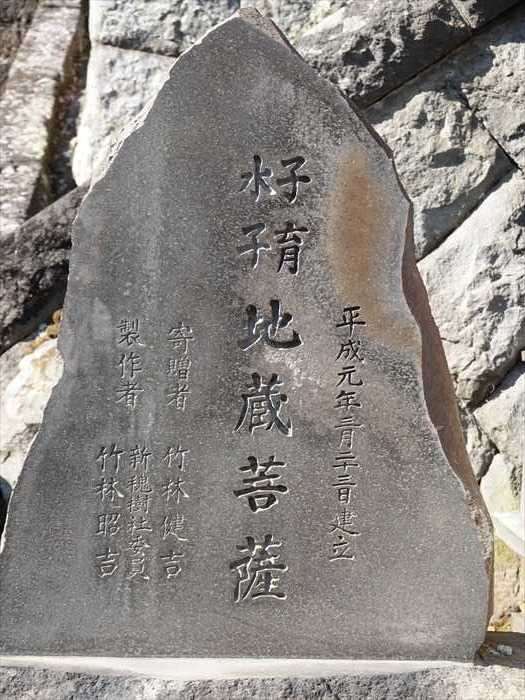

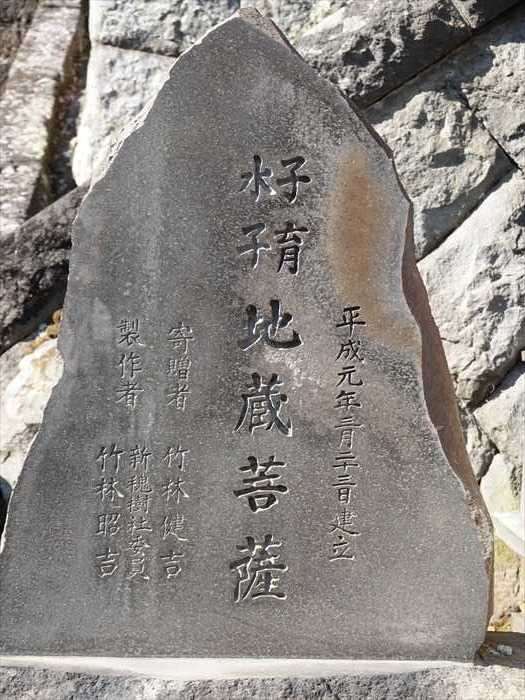

水子・子育地蔵の社が右手前方に。

水子・子育地蔵。

近づいて。

水子・子育地蔵菩薩碑

本来「水子」は「すいじ」と読んで、生後間もない赤ちゃんのことを指していたと。

江戸時代を含めいわゆる流れてしまったほうの「水子」は多数存在しましたが、特にその魂の

行方について心配する風習はなかったのだと。

人間の魂はあくまで生まれてから7日たった以降しか宿らないと考えられていたためであると。

これも藁葺の鐘楼堂。

山門。

藁葺き屋根の「本堂」。

瀧門寺は、弘法大師の草創と伝えられる寺。

1374年(応安7年)、熱海に湯治に行く途中に立ち寄った義堂周信は、詩集『空華集』の中に

「遊瀧門寺観瀑布題観音堂壁」という文字を残している。

(瀧門寺に遊び瀑布を観、観音堂壁に題す)

伝説によると、開山の道禅は、かつて寺の背後にあった瀧に鬼神を感じて一夜にして堂宇を

建てたのだという。

その後、瀧門寺は周辺の村々に6つの末寺を抱える当地でも有数の寺格寺院の1つであった。

山号は瀧門寺背後の山の頂に多宝塔があったところから、また寺号は背後に滝を抱えていた

ところから名付けられたとされている。伊豆の国市(旧韮山町)の昌渓院を本寺とするが、

古い時代は密宗だったと伝えられている。1573年(天正元年)に林屋(りんおく)という

僧によって中興開山され曹洞宗に寺院になった。

「本堂」の右側には「寺務所」・「庫裡」が。

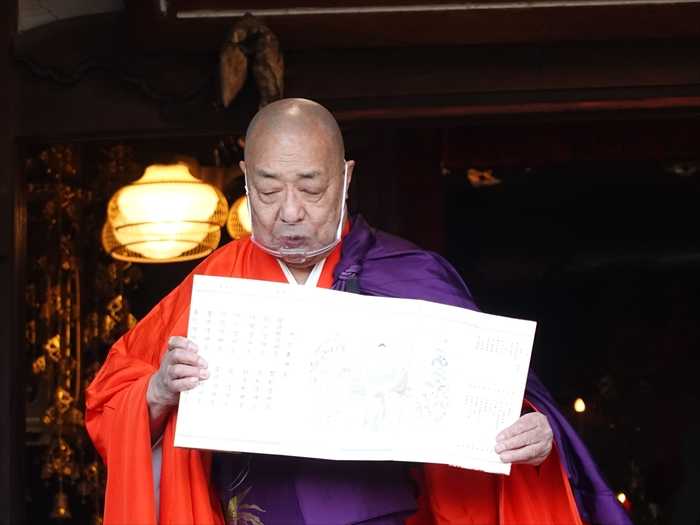

本堂の内陣では住職による「節分会」追儺式が行われていた。

本堂前から山門、鐘楼堂を振り返る。

扁額「多寶山」。

順番に焼香を行ったのであった。

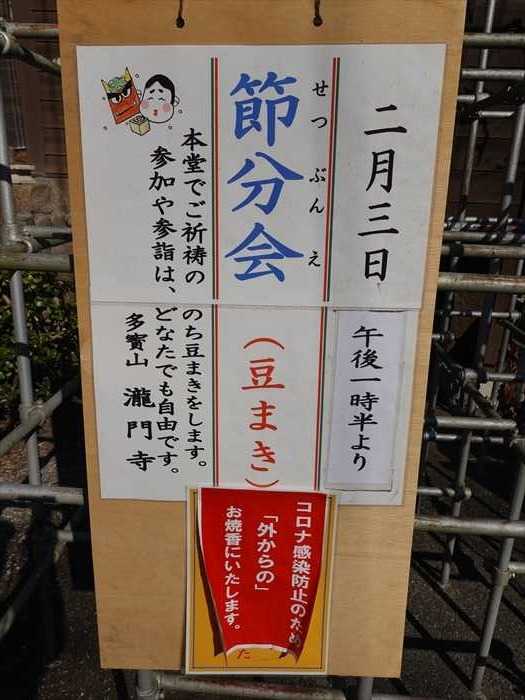

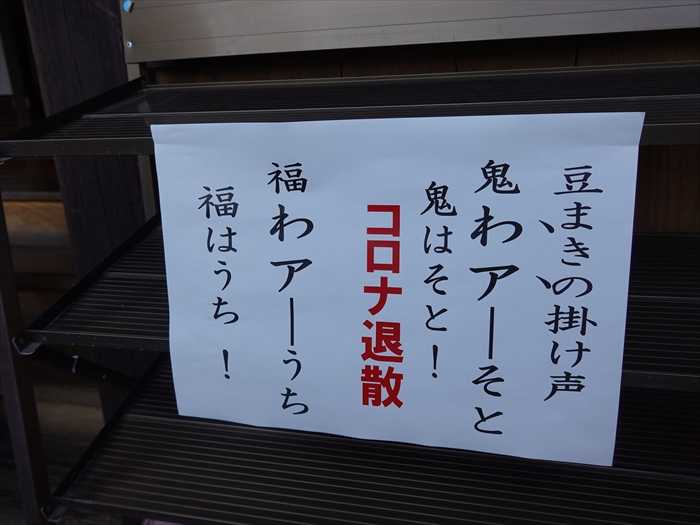

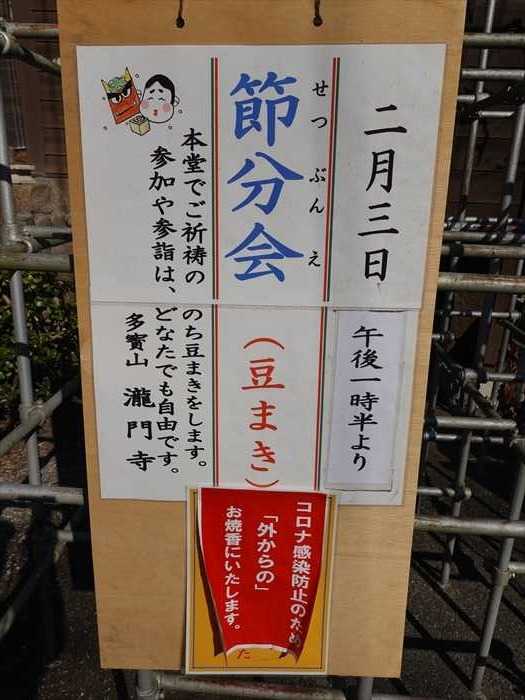

この日の「節分会」の案内。

近所の檀家の方達であろうか15人前後が集まっていた。

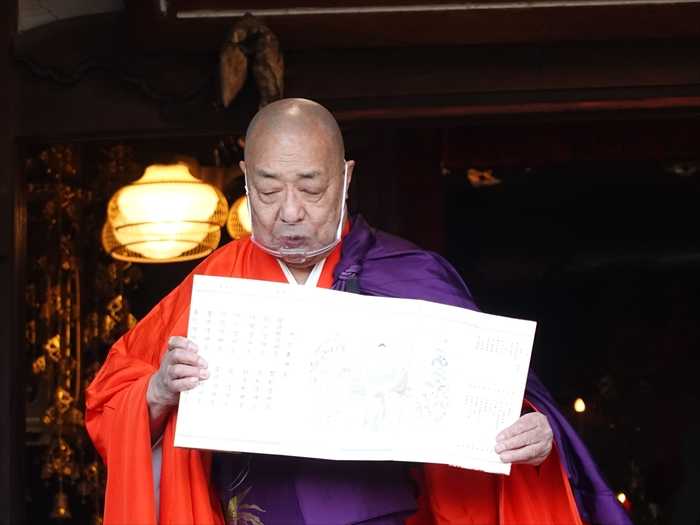

住職がご挨拶。

唐の玄奘三蔵(602~664)が漢訳した経典・大般若経について説明する御住職。

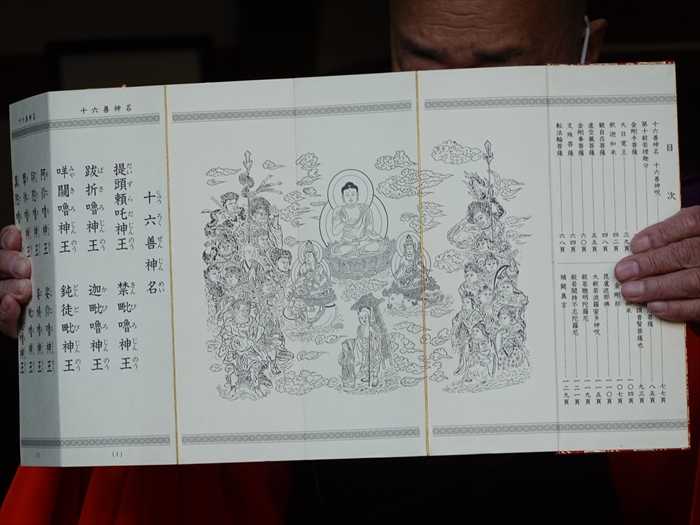

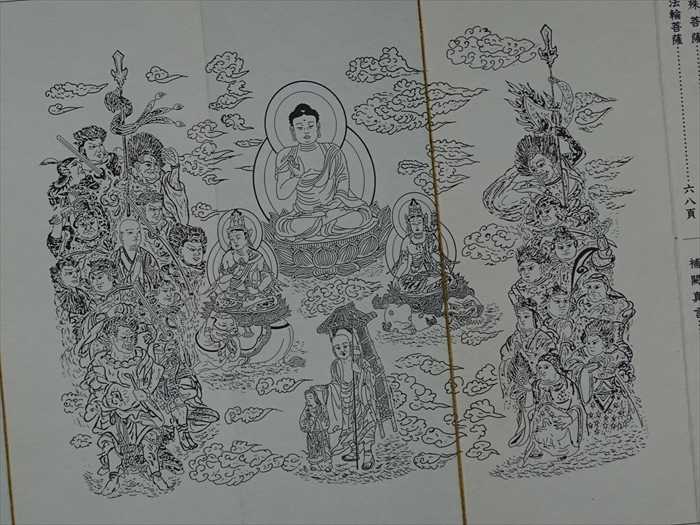

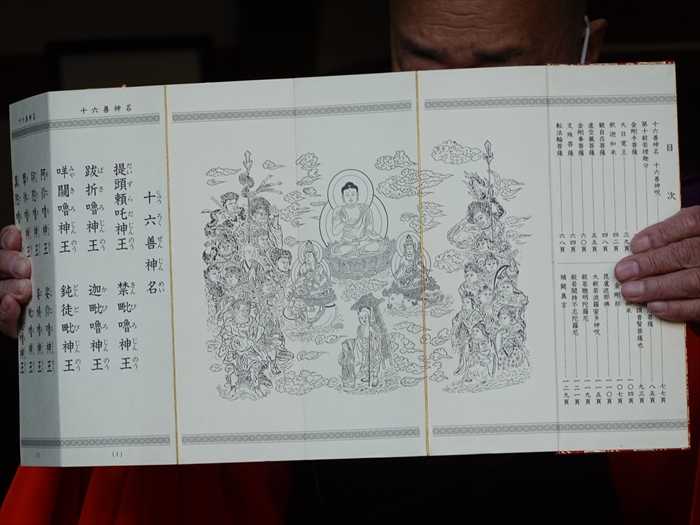

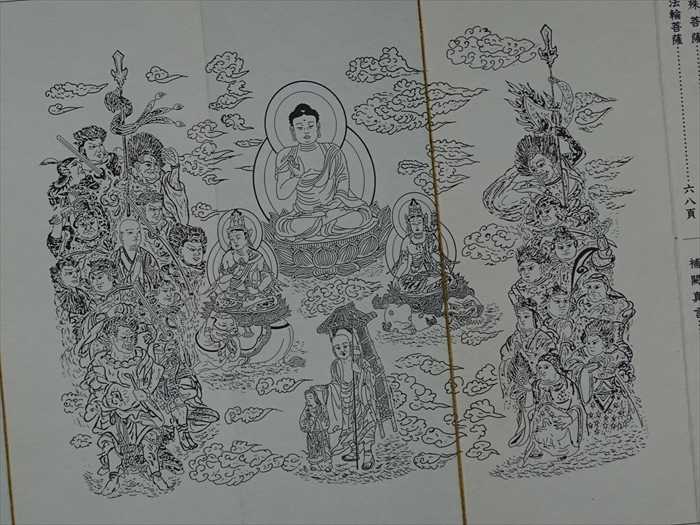

御住職が十六尊の大般若経を守るとされる護法善神の十六善神名(じゅうろくぜんしんめい)の

書かれた経本を見せて下さいました。

ズームして。

正面は釈迦如来で、その右手前に獅子に乗っておられる文殊菩薩、左に象に乗った普賢菩薩。

文殊菩薩が智恵、普賢菩薩は慈悲の象徴です。仏徳は慈悲と智恵とを円満に備えて

いるとの事です。

他に優しい顔の法涌菩薩、泣き顔をした常啼菩薩、ともに大般若経に深い因縁のある菩薩です。

向って右一番前にお経を背負った玄奘三蔵。玄奘三蔵と向き合って左の方に、シャレコウベを

ネックレスにしている深沙大王という元・悪魔の王が居ます。深沙大王はシルクロード途中の

砂漠に潜み、仏教を研究してお経を持ち帰るお坊さんを殺し、仏教が外国に伝わるのを

妨害してました と。

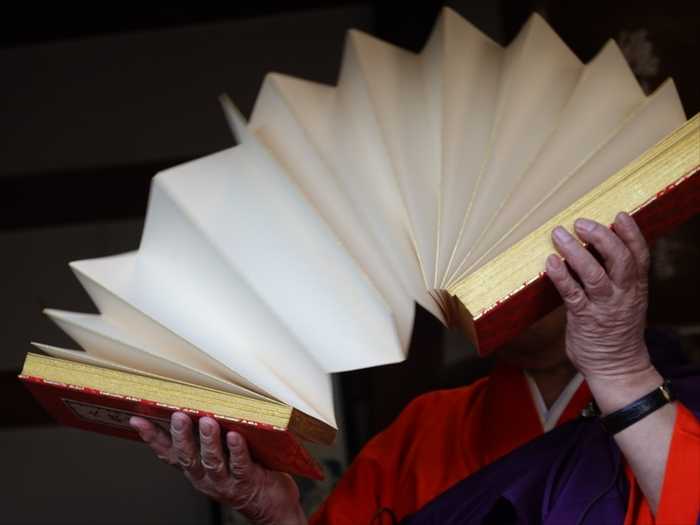

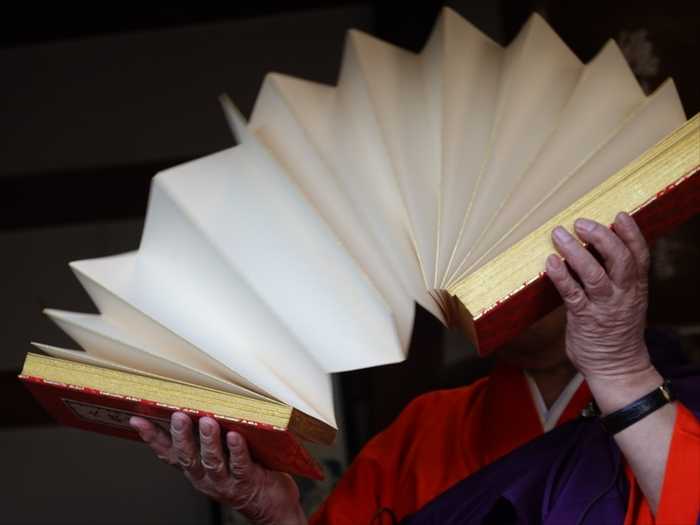

御住職が転読(宗門では最初に「大般若波羅蜜多経巻第何々巻」と唱え、教典を一巻一巻

パラパラとめくりつつ転読唱文などの偈文を誦し、最後に「降伏一切大魔最勝成就」と喝破、

一巻を読誦したことにするのが、一般的な大般若会の儀式作法 と。

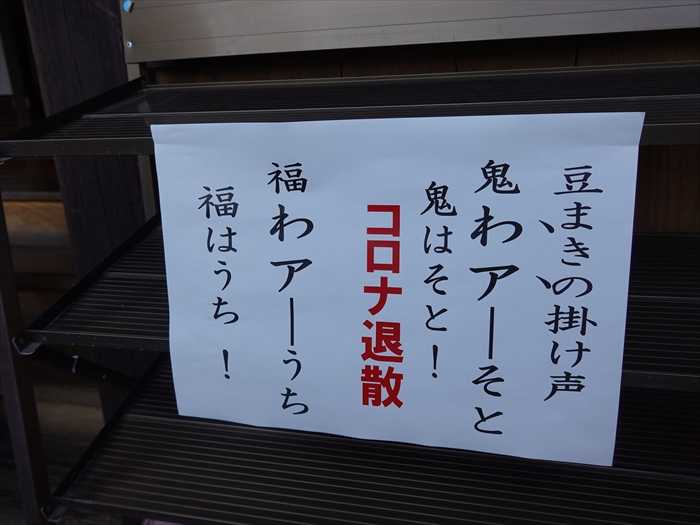

そして豆まき用の豆を頂きました。

御住職から豆まきの掛け声の説明がありました。

そいて全員で大きな声で!!「 コロナ退散 」と。

自宅へのお土産に、封筒に入った「福豆」を頂きました。

御住職と記念撮影する方々。

我々は「鐘楼堂」に近づいて。

「梵鐘」。

そして帰路に「ししどの窟」の前の「真鶴 魚座」に立ち寄り昼食を。

入口の水槽には鯵が元気に。

入口の「大漁旗」。

店内の「大漁旗」。

新鮮な「海鮮丼」を楽しみ早目の帰路についたのであった。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

「石工先祖の碑

平安末期に石材業を始めた土屋格衛や江戸城造営の採石に当たって小松山に口開丁場

(くちあけちょうば)を開拓した黒田長政配下の7人の石工たちの業績をたたえ、江戸末期に

再建された供養碑がこの山の上にあります。

真鶴町は、こうした人々の開発の努力を受け継いで、いまなお、名石小松石に代表される

全国有数の石材産地としての伝統を誇っております。」

石段の上の小さな広場にあった「石工先祖の碑」。

いいます。源頼朝が鎌倉に幕府を開くと、多くの巨石が鎌倉へ運ばれ、寺社などの建設に

使用されたそうです。

江戸城築城の際にも大量の石が積み出されました。

「石工先祖の碑」は、真鶴石材業の生みの親・土屋格衛と、江戸城を築くための採石にあたった

黒田長政支配下の7人の石工たちの業績をたたえた碑。

そしてその先の三叉路の角にあったのが「謡坂」碑。

「謡坂之記」碑。下記はネットから。

「この地の謡坂荘主高井徳造氏が謡坂の由来を知り、頼朝の遺跡を顕彰するために昭和9年1月に

建てた碑であると。

長い碑文を要約すると「治承4年8月23日、石橋山合戦に敗れ8月28日に

ここまで逃れてきた頼朝主従が土肥実平の館のある西の方を望むと土肥村から兵火が

その前途を祝福し『土肥に三つの光あり。第一には、八幡大菩薩、我君を守り給う

和光の光と覚えたり。第二には、我君平家を討ち亡ぼし、一天四海を照らし給う光なり。

第三には、実平より始めて、君に志ある人々の、御恩によりて子孫繁昌の光なり。

嬉しや水、水、鳴るは瀧の水。悦び開けて照らしたる土肥の光の貴さよ。

我家は何度も焼かば焼け。君が世にお出になったら広い土肥の椙山に茂る木を伐って

勇み踊り謡った地であり爾来此地は謡坂と称されるようになった。

この十二年後、頼朝公は建久三年征夷大将軍に任じられ鎌倉幕府をお開きになった。

公の史跡は天下に多いけれども、この地は挙兵の当初、

敵の虎口を脱した地であることを石に刻んで後世に伝えるものである。」

「和光の光」とは仏が日本の地に神として顕れるその光をいい、

土肥実平が自分の家が敵勢に焼かれるのを見て「あの光は、我が君や我々の

未来を照らす光だ。」と謡い舞ったという『源平盛衰記』にちなむ話。

「神奈川県の地名」によると、岩村について敵の追跡を免れた頼朝が喜びのあまり

「祝村」と命名したという村民の伝承を記しているのだ」と。

「謡坂

治承4年(1180年)石橋山の合戦に敗れた源頼朝の一行は、箱根山中を逃れでて、岩海岸から

房州(千葉県)へ向けて船出しました。その途中、無事を祝い再起を願って土肥実平が

うたい踊ったと「 源平盛衰記 」 にあります。

この付近の謡坂という地名は、それに由来するといわれます。」

そして再び「真鶴町岩の浜」・岩漁港入口(町道1号線側)まで戻る。

「源頼朝船出の浜」碑が「源頼朝開帆處」碑と背中を合わせる位置にあった。

「石橋山の合戦 治承4年(1180年)に敗れた源頼朝は、箱根山中や鵐窟(しとどのいわや)

などに難をのがれ、謠坂を経てこの海岸から房州(千葉県)に向かって船出し、虎口を脱したと

伝えられています。

船出に協力した村民たちの鮫追船(さめおいぶね)2そうについては税が免除されたといわれ、

小田原北条氏によるその確認の文書が伝えられています。

海岸東の崖の下には、塩谷温博士の文による源頼朝開帆記念の碑があります。」

「岩の浜」は真鶴半島唯一の砂浜の海岸であると。

「弁天島」。

岩海岸(岩海水浴場)の左手にある直径10mほどの島である。

波間に浮かぶ岩に聳える松と鳥居があり、背後にはかながわの橋100選に選ばれた岩大橋がある。

朱の鳥居が。

奥には社があったのだろうか。それとも弁天島自体が社なのであろうか。

再び「弁天島」と「岩大橋」を。

石橋山の戦い後の源頼朝の敗走ルートをネットから。

【https://ameblo.jp/oyomaru-0826/entry-12336753749.html】より

以下は2月13日(日)のNHK「鎌倉殿の13人(6)「悪い知らせ」」のテレビ画面より。

北条時政(坂東彌十郎)と三浦義村(山本耕史)らは頼朝を待つが、敵に追われて

先に安房へと舟で逃亡。

源頼朝(大泉洋)と北条義時(小栗旬)も追って真鶴町「岩海岸」より土肥実平が手配した小舟で

安房へ逃げる。

1艘(そう)の小舟(平舟)に、武将2名程度と、漕ぎ手3名の組み合わせだったと。

頼朝他6人の武将が同行し(七騎落ち)とのことであるので、4~5艘(そう)の小舟(平舟)で

安房に逃げたのであろうか。

真鶴から安房への海上ルート。

そして何とか安房国・「竜島海岸」に上陸。

湯河原町の城願寺に伝わる七騎落ちの伝説によると、頼朝とともに真鶴岬から安房国へ向けて

船出したのは、安達盛長・岡崎義実・新開忠氏・土屋宗遠・土肥実平・田代信綱。

しかし、ここには北条義時の名はない、史実は如何に?

そして、主従七騎のうち、土肥実平の息子・小早川遠平(こばやかわ とおひら)は舟に乗らず、

伊豆山権現へと向かった。頼朝の妻・北条政子へ、頼朝が伊豆を出発してからこれまでの経緯を

知らせるためであった と。

安房国へ命からがら逃げ延びた頼朝。

そしてこちらが「源頼朝」が上陸した「竜島海岸」。

以下の3枚の写真はネットから。

「源頼朝 上陸地」碑が2基。

安房国へ逃れた時に頼朝が上陸した地点については、伝承をもとに数か所の地名が

あげられてきた。なかでも、安房郡鋸南町竜島(りゅうしま)と館山市洲崎は、その代表的な

地点として有力視されてきたが、大森金五郎文学博士の研究により、『吾妻鏡』の

「武衛相具実平、棹扁舟令着于安房国平北郡猟島給」(頼朝、土肥実平を相具して、

扁舟棹さして、安房国猟ヶ島に着かしめ給う)という記載などから、現在の竜島付近が

上陸地点として認定された。

先に到着していた北条時政らが迎えたのだという。

安房郡鋸南町竜島165-1。

「源頼朝上陸地

治承四年(一一八〇)八月、伊豆で挙兵した源頼朝は、二十三日、平家方の大庭景親との石橋山の

戦いに敗れ、真鶴より海路小舟で脱出し、安房国へ向かいました。「吾妻鏡」によれば、

「二十九日、武衛(頼朝)、(土肥)実平を相具し、扁舟に棹さし安房国平北郡猟島に

着かしめ給う。北条殿以下人々これを拝迎す」とあり、上陸地点の猟島が現在の鋸南町竜島と

されています。頼朝はここで先着の北条時政、三浦義澄らと合流し、再起を図りました。

当時房総には、下総の千葉常胤、上総の上総広常、安房の安西景益、丸信俊ら源氏恩顧の

豪族が多く、また内房沿岸は対岸三浦半島の三浦氏の勢力範囲でもあり、頼朝が房総での

再起を選んた理由と考えられています。

房総一の兵力を誇っていた上総広常のもとへ向かうべく、外房の長狭(鴨川市)へ進んだ

頼朝一行は、九月三日、平家に味方する地元の豪族長狭常伴の襲撃を一戦場で撃破。

ひとまず安西景益の館(南房総市池ノ内)へ入り、各地の豪族へ使者や書状を送り、情勢を

見極めます。その間、洲崎神社(館山市)、丸御厨(南房総市丸山)などへ足を運び、十三日、

安房を進発して兵力を加えつつ房総を北上、鎌倉へと入りました。東国の豪族たちを糾合し、

平家を減ぼし、鎌倉幕府という武家政権を樹立した源頼朝の再起の一歩はここから始まった

のです。」

そして真鶴半島巡りの最後に訪ねたのが「瀧門寺(りゅうもんじ)」

「瀧門寺」は神奈川県足柄下郡真鶴町岩にある曹洞宗の寺院である。

山号は久遠山不動院、本尊は阿弥陀如来(但唱作)。

真鶴町指定文化財の五層塔と頌徳碑と宝篋印塔がある。

「宝篋印塔」と「石仏」。

「奉納大乗妙典六十六部供養」と刻まれた石仏。

「宝篋印塔」。

基台を含め6.8m、明和四年(1767)に十三世鳳洲了悟和尚(ほうしゅうりょうごおしょう)が

万民の幸せを祈って建立したもの。多くの善男善女の浄財と労力奉仕により、宝篋印塔が

建立されたと刻まれている。

宝篋印塔は小松石による関東随一の石造物といわれている。

小松石は箱根の火山活動によってできた安山岩。真鶴しか採れない石で、鎌倉に幕府を開いた

源頼朝も小松石の巨石を運ばせたのだという。

「観世音菩薩」碑。

参道の左手には風雪に耐えた多くの石碑が並んでいた。

六地蔵。

山門への石段に向かって進む。

山門への石段の前。右手に「五層塔」が。

「五層塔」(左)と「大乗妙典六十六部供養塔」(右)。

「五層塔」は、万寿冠者を葬った塔で、もとは光西寺(廃寺)にあったものだという。

万寿は、土肥遠平の子で、母は伊東祐親の娘・万劫。

父は源氏に、母は平氏に別れてしまったことを嘆き、海に身を投げたのだという。

近くの児子神社には、村人によって万寿が祀られたと伝えられている と。

「頌徳碑(しょうとくひ)」。

1831年天保2年に建立。宮石工の功績をたたえたものである。

「五層塔と頌徳碑

山門に向かって階段下右手にある五層塔は、廃寺となった岩松山光西寺の遺物です。

塔身は一つの石から作りあげられたもので、江戸初期(1654年建立)の彫刻技術水準の高さを

示しています。

また参道の左手にある頌徳碑は、東叡山寛永寺(東京・上野)の宝塔造営事業をなしとげた

宮石工の三津木徳兵衛の功績をたたえた、天保二年(一八三一)に建てられたものです。

いずれもこの地方の石材業や石材技術を示す貴重な資料です。」

左手に古くから伝わっているのであろう石仏の姿が。

水子・子育地蔵の社が右手前方に。

水子・子育地蔵。

近づいて。

水子・子育地蔵菩薩碑

本来「水子」は「すいじ」と読んで、生後間もない赤ちゃんのことを指していたと。

江戸時代を含めいわゆる流れてしまったほうの「水子」は多数存在しましたが、特にその魂の

行方について心配する風習はなかったのだと。

人間の魂はあくまで生まれてから7日たった以降しか宿らないと考えられていたためであると。

これも藁葺の鐘楼堂。

山門。

藁葺き屋根の「本堂」。

瀧門寺は、弘法大師の草創と伝えられる寺。

1374年(応安7年)、熱海に湯治に行く途中に立ち寄った義堂周信は、詩集『空華集』の中に

「遊瀧門寺観瀑布題観音堂壁」という文字を残している。

(瀧門寺に遊び瀑布を観、観音堂壁に題す)

伝説によると、開山の道禅は、かつて寺の背後にあった瀧に鬼神を感じて一夜にして堂宇を

建てたのだという。

その後、瀧門寺は周辺の村々に6つの末寺を抱える当地でも有数の寺格寺院の1つであった。

山号は瀧門寺背後の山の頂に多宝塔があったところから、また寺号は背後に滝を抱えていた

ところから名付けられたとされている。伊豆の国市(旧韮山町)の昌渓院を本寺とするが、

古い時代は密宗だったと伝えられている。1573年(天正元年)に林屋(りんおく)という

僧によって中興開山され曹洞宗に寺院になった。

「本堂」の右側には「寺務所」・「庫裡」が。

本堂の内陣では住職による「節分会」追儺式が行われていた。

本堂前から山門、鐘楼堂を振り返る。

扁額「多寶山」。

順番に焼香を行ったのであった。

この日の「節分会」の案内。

近所の檀家の方達であろうか15人前後が集まっていた。

住職がご挨拶。

唐の玄奘三蔵(602~664)が漢訳した経典・大般若経について説明する御住職。

御住職が十六尊の大般若経を守るとされる護法善神の十六善神名(じゅうろくぜんしんめい)の

書かれた経本を見せて下さいました。

ズームして。

正面は釈迦如来で、その右手前に獅子に乗っておられる文殊菩薩、左に象に乗った普賢菩薩。

文殊菩薩が智恵、普賢菩薩は慈悲の象徴です。仏徳は慈悲と智恵とを円満に備えて

いるとの事です。

他に優しい顔の法涌菩薩、泣き顔をした常啼菩薩、ともに大般若経に深い因縁のある菩薩です。

向って右一番前にお経を背負った玄奘三蔵。玄奘三蔵と向き合って左の方に、シャレコウベを

ネックレスにしている深沙大王という元・悪魔の王が居ます。深沙大王はシルクロード途中の

砂漠に潜み、仏教を研究してお経を持ち帰るお坊さんを殺し、仏教が外国に伝わるのを

妨害してました と。

御住職が転読(宗門では最初に「大般若波羅蜜多経巻第何々巻」と唱え、教典を一巻一巻

パラパラとめくりつつ転読唱文などの偈文を誦し、最後に「降伏一切大魔最勝成就」と喝破、

一巻を読誦したことにするのが、一般的な大般若会の儀式作法 と。

そして豆まき用の豆を頂きました。

御住職から豆まきの掛け声の説明がありました。

そいて全員で大きな声で!!「 コロナ退散 」と。

自宅へのお土産に、封筒に入った「福豆」を頂きました。

御住職と記念撮影する方々。

我々は「鐘楼堂」に近づいて。

「梵鐘」。

そして帰路に「ししどの窟」の前の「真鶴 魚座」に立ち寄り昼食を。

入口の水槽には鯵が元気に。

入口の「大漁旗」。

店内の「大漁旗」。

新鮮な「海鮮丼」を楽しみ早目の帰路についたのであった。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[国内旅行] カテゴリの最新記事

-

牛久大仏へ(その4) 2025.11.20

-

牛久大仏へ(その3) 2025.11.19 コメント(1)

-

牛久大仏へ(その2) 2025.11.18

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.