PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

続日本100名城東北の…

New!

オジン0523さん

2025年版・岡山大学… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

【甥のステント挿入… Gママさん

Gママさん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【甥のステント挿入…

Gママさん

Gママさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 平塚市歴史散歩

次に「田村八坂神社」を訪ねた。

「田村八坂神社」の創建年代等は不詳ながら、征夷大将軍坂上田村麿が奥羽征討の途中当地に

滞留したことから「田村」と呼ばれるようになったと伝えられ、神田寺の本尊も坂上田村麿の

祈念仏と伝えられることから、延暦年間(782-806)には当社も創祀されていたのではないかと。

江戸期にここ田村の鎮守として祀られ、明治維新後の社格制定に際して明治6年村社に列格、

明治41年には天神社を合祀している。

社号標石「八坂神社」。

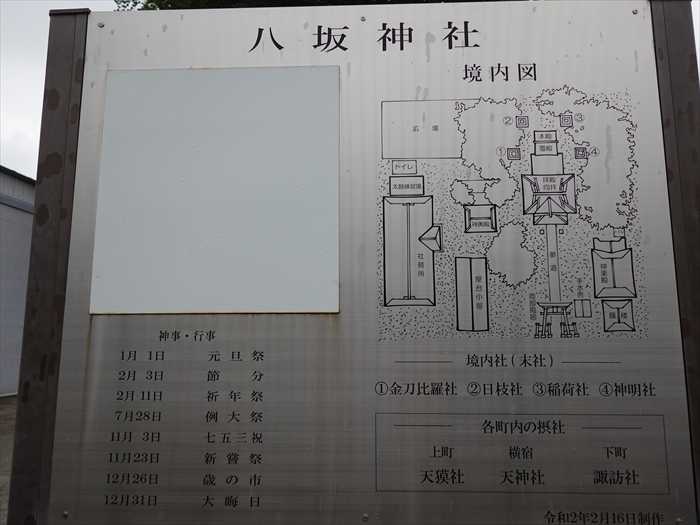

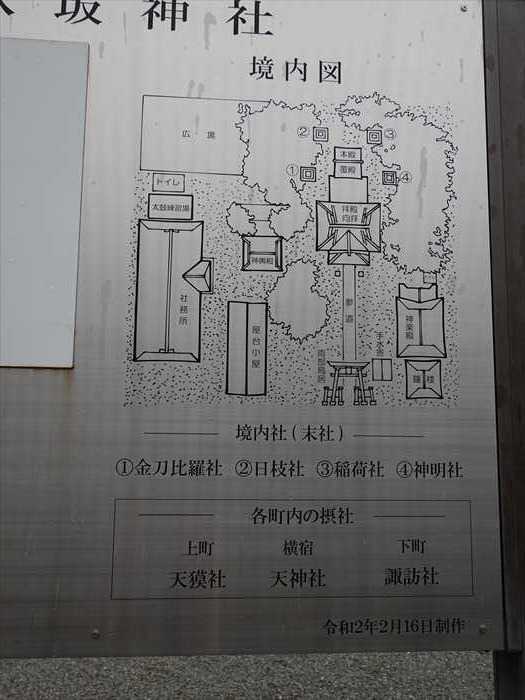

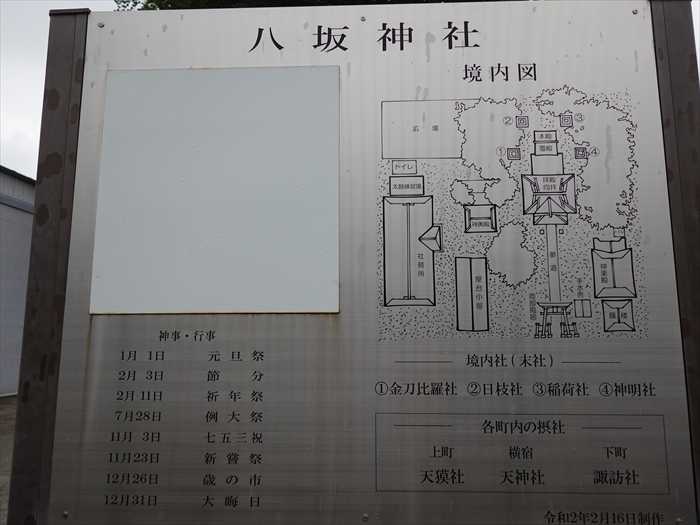

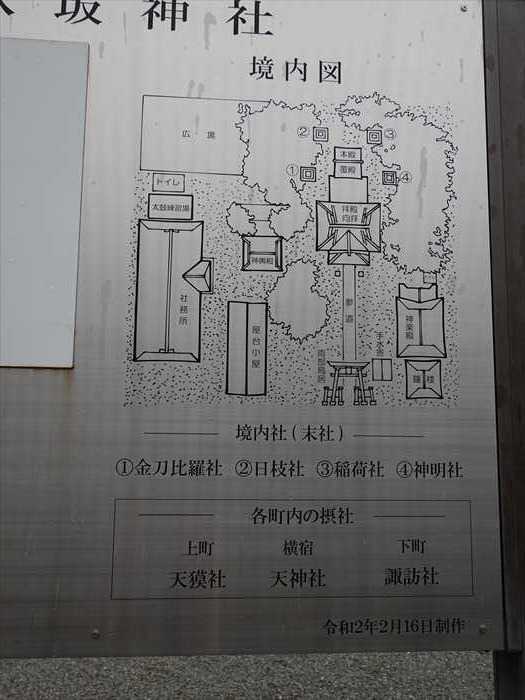

「八坂神社」境内図。

「田村八坂神社略誌

参道右手に、手水舎、鐘楼、神楽殿。

参道正面に拝殿、その奥に本殿、周囲に末社4社。

参道左手に、神輿殿、太皷練習場、社務所。

石鳥居。

石鳥居の扁額「八坂神社」。

右側に「手水舎」。

「手水舎」は平成二十三年十月再建された。手水盤は享保三年のものと。

その先にあったのが「鐘楼」。

「梵鐘」。

江戸時代の後期に書かれた『新編相模国風土記稿』に鐘楼の鐘は聖徳3年(1713)に鋳造したと。

「八坂神社社殿等移設記念碑」。

現在の場所に移設され、修復されたとのこと(北側に8m移動)。

そのためか、社殿の木目が美しく映えていた。拝殿を見上げると、屋根が放射状に広がるさまが

見事なのであった。

狛犬(右)。

狛犬(左)。

「社殿」。

近づいて。

社殿が東日本大震災で被害を受けたことに始まり、改修工事が2019年スタート、2020年2月に

竣工式が行われた。式典には約70人が参列。1200年以上の歴史を誇る神社の新たな船出を

祝った と。

拝殿の扁額「八坂神社」。

拝殿の見事な彫刻を追う。

唐破風の下。

見上げて。

右角柱の虹梁。

「神輿殿」。

「八坂神社」の「神輿」をネットから。

大きな「倉庫」が境内に。寄贈されたようであった。

「神楽殿」。

石碑群が拝殿の東側に。

近づいて。

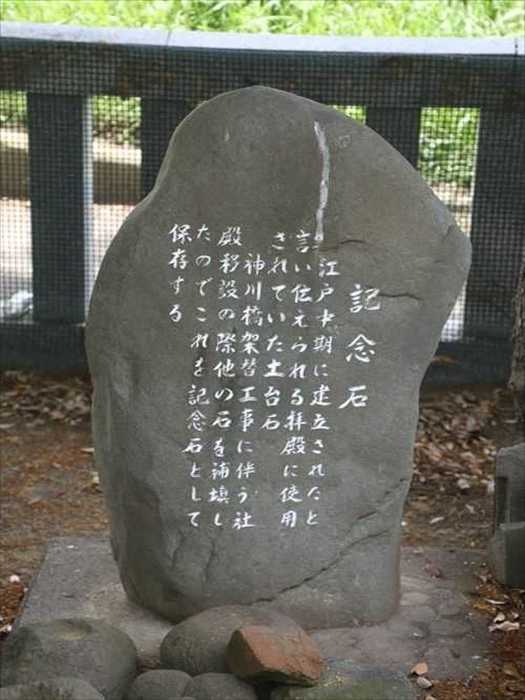

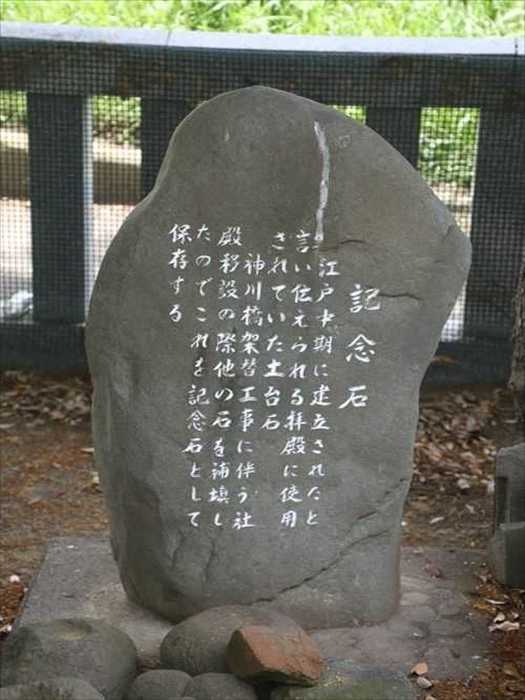

「記念石

江戸中期に建立されたと言い伝えられる拝殿に使用されていた土台石。神川橋架替工事

に伴う社殿移設の際、他の石を補填したのでこれを記念石として保存する。」

庚申塔、道標他様々な石碑、石塔がこの場所に集められたのであろう

正面右の大きな道標には、「左大山道」と読み取れた。

その横面には、「渡し場道 いいやまみち」と。

厚木の飯山観音の飯山への道のことであろう。

「拝殿」、「本殿」を東側から見る。

切妻屋根の「本殿」。

1902(明治35)年に記された八坂神社由緒調査書によると、田村八坂神社の創建は

延暦年間(782〜806)以前にさかのぼる。天照大神(あまてらすおおみかみ)の弟に

あたる素戔嗚尊(すさのおのみこと)が祀られ、無病息災・学問上達・商売繁盛などの

ご利益があるとされる。

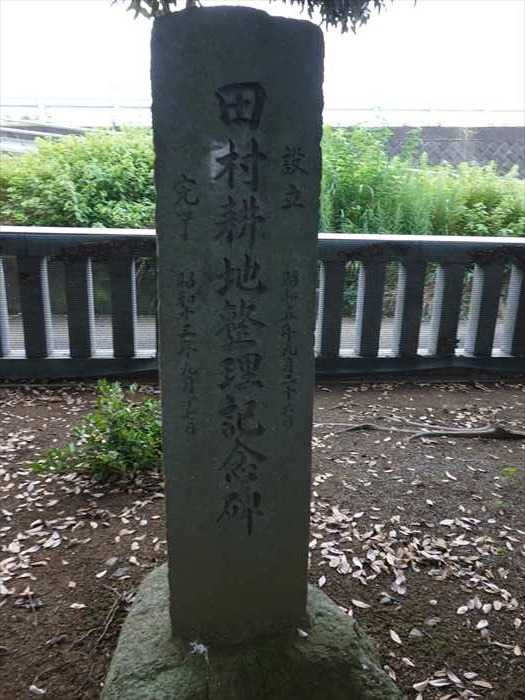

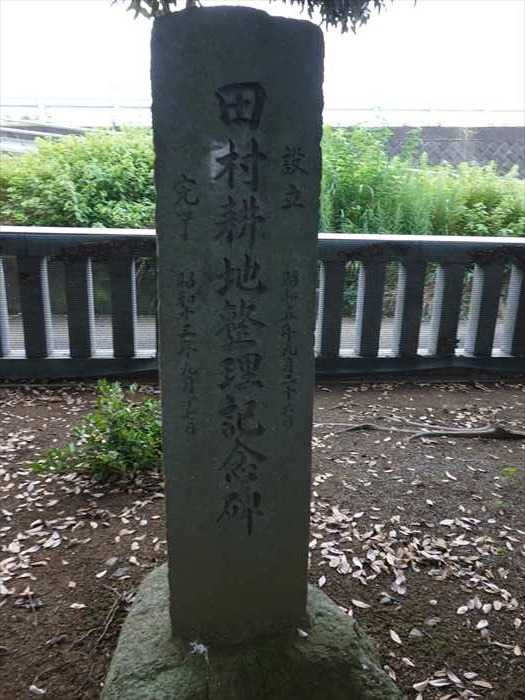

石柱が二基。

「田村耕地整理記念碑

設立 昭和五年九月二十六日

完了 昭和十三年九月二十七日」。

「築堰記念碑」。

社殿の周囲には末社(四社)が並んでいた。

反時計回りに末社を訪ねた。

最初に

「神明社

五穀豊穣 国家鎮護 開運福徳

祭神 天照大御神」

「稲荷社

商売繫昌 家内安全 所願成就

祭神 宇迦之御魂神」

「日枝社

縁結び 恋愛成就 安産祈願

祭神 大山咋神」

「金刀比羅社

招福除災 金運 農業殖産

祭神 大己貴命」

「金刀比羅社」越しに拝殿、本殿を見る。

更に後方から。

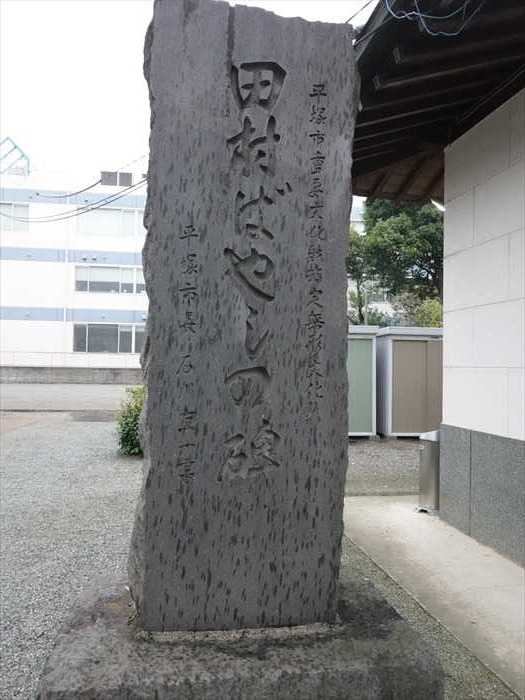

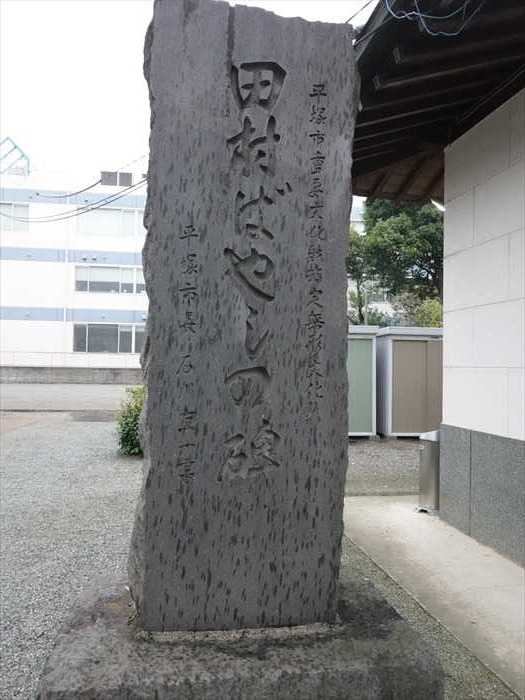

「田村ばやしの碑

「 田村ばやし 」👈リンク。

西側にあったのが、「田村ばやし練習場」。

「社務所」。

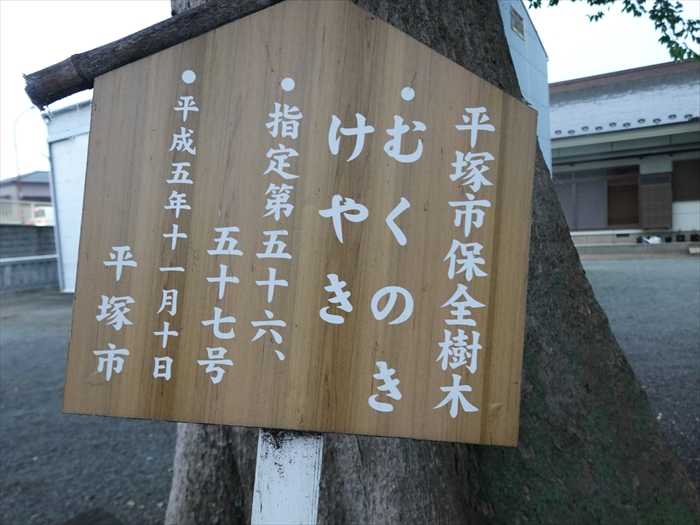

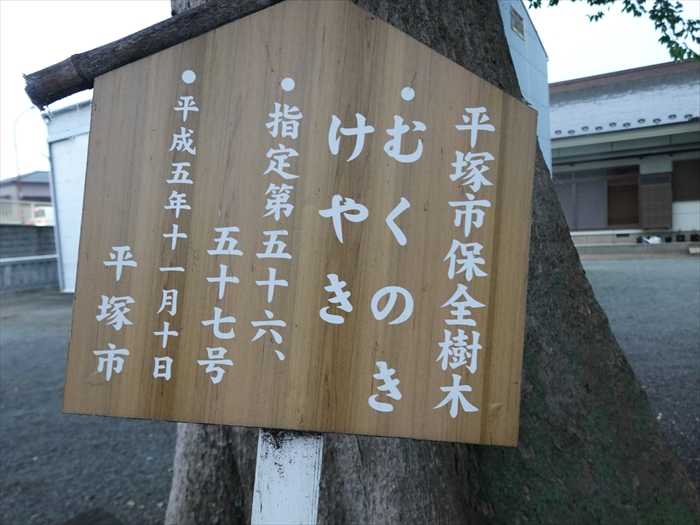

境内に巨木が2本。

「平塚市保全樹木

・むくのき けやき

・指定第五十六、五十七号

・平成五年十一月十日

平塚市」

そして「田村八坂神社」を後にして振り返る。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

「田村八坂神社」の創建年代等は不詳ながら、征夷大将軍坂上田村麿が奥羽征討の途中当地に

滞留したことから「田村」と呼ばれるようになったと伝えられ、神田寺の本尊も坂上田村麿の

祈念仏と伝えられることから、延暦年間(782-806)には当社も創祀されていたのではないかと。

江戸期にここ田村の鎮守として祀られ、明治維新後の社格制定に際して明治6年村社に列格、

明治41年には天神社を合祀している。

社号標石「八坂神社」。

「八坂神社」境内図。

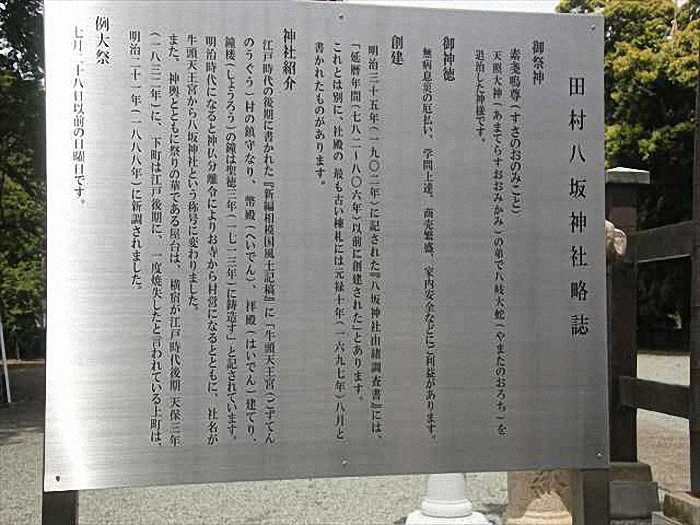

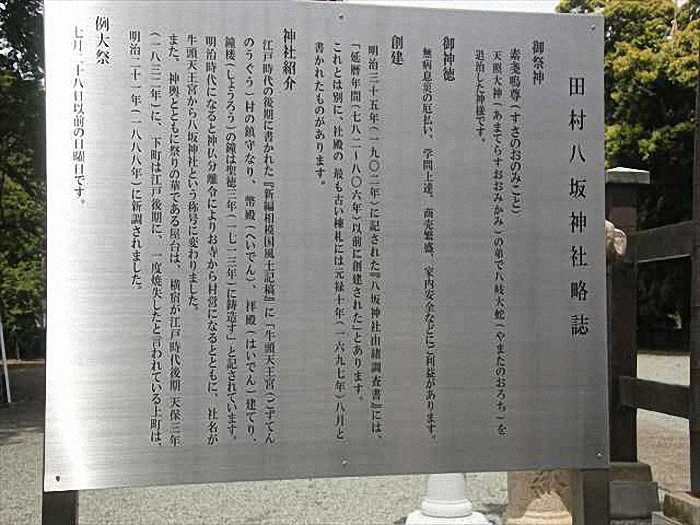

「田村八坂神社略誌

御祭神

素戔嗚尊(すさのおのみこと)

天照大神(あまてらすおおみかみ)の弟で八岐大蛇(やまたのおろち)を退治した神様です。

御神徳

無病息災の厄払い、学問上達、商売繁盛、家内安全などにご利益があります。

創 建

明治35年(1902)に記された『八坂神社由緒調査書』には、「延暦年間(782~806)以前に

創建された」とあります。これとは別に、社殿の最も古い棟札には元禄10年(1697)8月と

書かれたものがあります。

創建された」とあります。これとは別に、社殿の最も古い棟札には元禄10年(1697)8月と

書かれたものがあります。

神社紹介

江戸時代の後期に書かれた『新編相模国風土記稿』に「牛頭天王宮村の鎮守となり、幣殿、

拝殿建てり、鐘楼の鐘は聖徳3年(1713)に鋳造す」と記されています。

明治時代になると神仏分離令によりお寺から村営になるとともに、社名が牛頭天王宮から

八坂神社という称号に変わりました。

また、神輿とともに祭りの華である屋台は、横宿が江戸時代後期天保3年(1832)に、下町は

例大祭

参道右手に、手水舎、鐘楼、神楽殿。

参道正面に拝殿、その奥に本殿、周囲に末社4社。

参道左手に、神輿殿、太皷練習場、社務所。

石鳥居。

石鳥居の扁額「八坂神社」。

右側に「手水舎」。

「手水舎」は平成二十三年十月再建された。手水盤は享保三年のものと。

その先にあったのが「鐘楼」。

「梵鐘」。

江戸時代の後期に書かれた『新編相模国風土記稿』に鐘楼の鐘は聖徳3年(1713)に鋳造したと。

「八坂神社社殿等移設記念碑」。

現在の場所に移設され、修復されたとのこと(北側に8m移動)。

そのためか、社殿の木目が美しく映えていた。拝殿を見上げると、屋根が放射状に広がるさまが

見事なのであった。

裏面には、

追 記 宮司 沖津昇治 謹書

鐘楼、梵鐘 再建 平成三年五月吉日

玉 垣 改築 平成五年六月吉日

社務所 改築 平成五年六月吉日

田村ばやし練習場 新築 平成五年六月吉日

幟旗幟支柱 再建 平成九年七月吉日 と刻まれていた。

狛犬(右)。

狛犬(左)。

「社殿」。

祭神 :素戔嗚命

境内社 :金刀比羅神社、日枝神社、稲荷神社、神明社

祭日 : 例大祭7月28日

近づいて。

社殿が東日本大震災で被害を受けたことに始まり、改修工事が2019年スタート、2020年2月に

竣工式が行われた。式典には約70人が参列。1200年以上の歴史を誇る神社の新たな船出を

祝った と。

拝殿の扁額「八坂神社」。

拝殿の見事な彫刻を追う。

唐破風の下。

見上げて。

右角柱の虹梁。

「神輿殿」。

「八坂神社」の「神輿」をネットから。

大きな「倉庫」が境内に。寄贈されたようであった。

「神楽殿」。

石碑群が拝殿の東側に。

近づいて。

「記念石

江戸中期に建立されたと言い伝えられる拝殿に使用されていた土台石。神川橋架替工事

に伴う社殿移設の際、他の石を補填したのでこれを記念石として保存する。」

庚申塔、道標他様々な石碑、石塔がこの場所に集められたのであろう

正面右の大きな道標には、「左大山道」と読み取れた。

その横面には、「渡し場道 いいやまみち」と。

厚木の飯山観音の飯山への道のことであろう。

「拝殿」、「本殿」を東側から見る。

切妻屋根の「本殿」。

1902(明治35)年に記された八坂神社由緒調査書によると、田村八坂神社の創建は

延暦年間(782〜806)以前にさかのぼる。天照大神(あまてらすおおみかみ)の弟に

あたる素戔嗚尊(すさのおのみこと)が祀られ、無病息災・学問上達・商売繁盛などの

ご利益があるとされる。

石柱が二基。

「田村耕地整理記念碑

設立 昭和五年九月二十六日

完了 昭和十三年九月二十七日」。

「築堰記念碑」。

社殿の周囲には末社(四社)が並んでいた。

反時計回りに末社を訪ねた。

最初に

「神明社

五穀豊穣 国家鎮護 開運福徳

祭神 天照大御神」

「稲荷社

商売繫昌 家内安全 所願成就

祭神 宇迦之御魂神」

「日枝社

縁結び 恋愛成就 安産祈願

祭神 大山咋神」

「金刀比羅社

招福除災 金運 農業殖産

祭神 大己貴命」

「金刀比羅社」越しに拝殿、本殿を見る。

更に後方から。

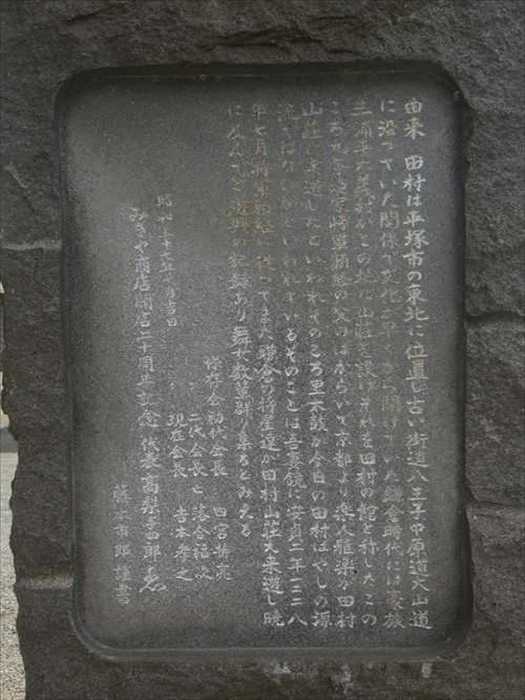

「田村ばやしの碑

平塚市重要文化財指定無形文化財

平塚市長 石川京一書」「 田村ばやし 」👈リンク。

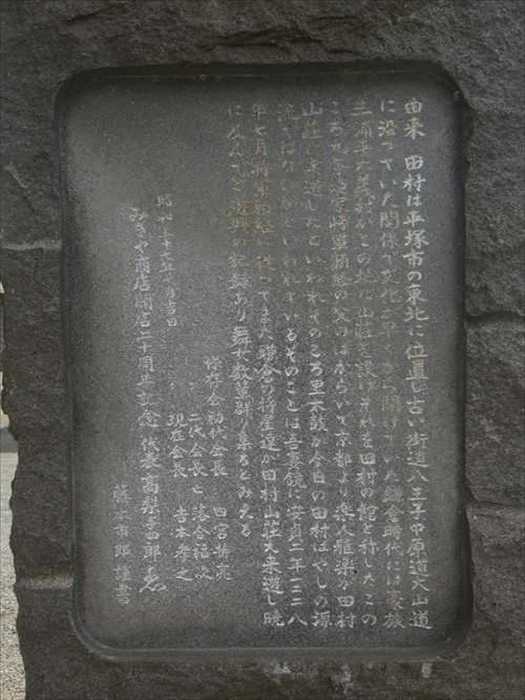

裏には、

「由来、田村は平塚市の東北に位置し、古い街道八王子、中原道大山道に沿っていた関係で

文化が早くから開けていた鎌倉時代には、豪族三浦平六義村がこの地に山荘を設け、それを

田村の館と称した。このころ九条道家将軍頼経の父のはからいで、京都より楽人雅楽が

田村山荘に来道したといわれ、そのころ里太鼓が今日の田村ばやしの源流ではないかと

いわれている。そのことは吾妻鏡に安貞2年(1228)7月将軍頼経に従ってまた鎌倉の将星達が

田村山荘え来遊し、暁に及んでご遊興の記録あり舞女数輩群り集るとみえる。

文化が早くから開けていた鎌倉時代には、豪族三浦平六義村がこの地に山荘を設け、それを

田村の館と称した。このころ九条道家将軍頼経の父のはからいで、京都より楽人雅楽が

田村山荘に来道したといわれ、そのころ里太鼓が今日の田村ばやしの源流ではないかと

いわれている。そのことは吾妻鏡に安貞2年(1228)7月将軍頼経に従ってまた鎌倉の将星達が

田村山荘え来遊し、暁に及んでご遊興の記録あり舞女数輩群り集るとみえる。

保存会初代会長 四宮持亮

〃 二代会長 亡 落合福次

昭和57年7月吉日 〃 現在会長 吉本孝之

みきや商店開店20周年記念代表 高梨与四郎

藤本市郎謹書」と。

西側にあったのが、「田村ばやし練習場」。

「社務所」。

境内に巨木が2本。

「平塚市保全樹木

・むくのき けやき

・指定第五十六、五十七号

・平成五年十一月十日

平塚市」

そして「田村八坂神社」を後にして振り返る。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[平塚市歴史散歩] カテゴリの最新記事

-

第72回湘南平塚七夕祭り(その4) 2024.08.23

-

第72回湘南平塚七夕祭り(その3) 2024.08.22

-

第72回湘南平塚七夕祭り(その2) 2024.08.21

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.