PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

続日本100名城東北の…

New!

オジン0523さん

2025年版・岡山大学… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

【甥のステント挿入… Gママさん

Gママさん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【甥のステント挿入…

Gママさん

Gママさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 平塚市歴史散歩

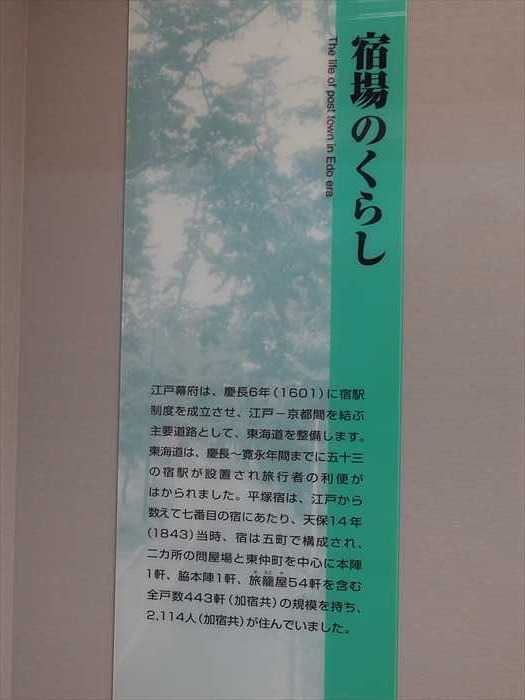

『宿場のくらし』

参勤交代があります。これにより、東海道の交通量が増大し、街道や宿場が整備され、

出稼ぎ、商用、寺社参詣などを目的とした庶民の旅もおこないやすくなりました。

とくに近世後期になると、伊勢参宮を中心とした周遊型の旅行が盛んとなり、旅行者による

「道中日記」が書かれるとともに、名所・旧跡や旅での注意事項を記した名所案内書や

旅行指南書が刊行されるようになりました。

「宿場のくらし

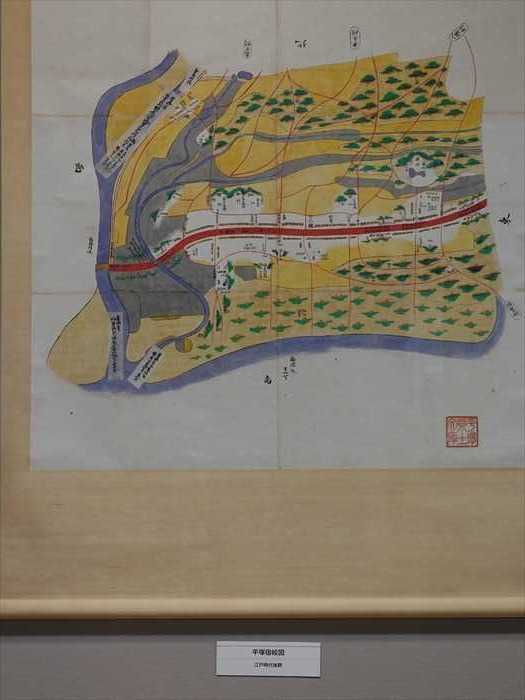

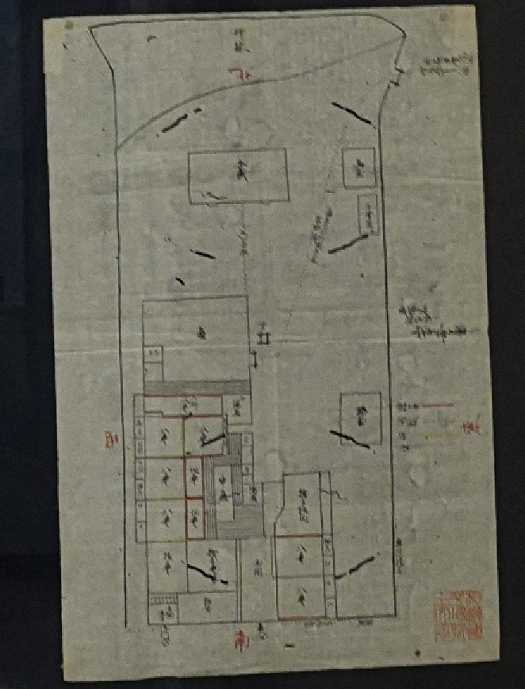

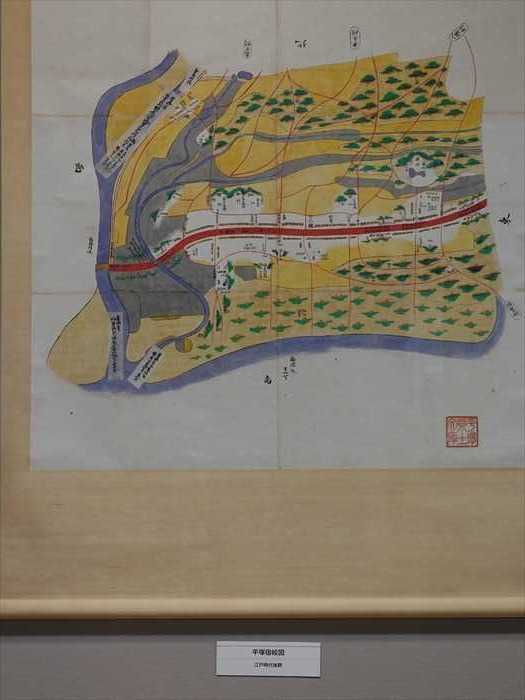

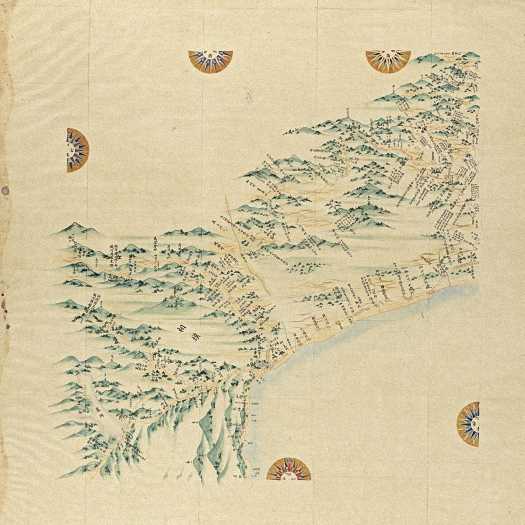

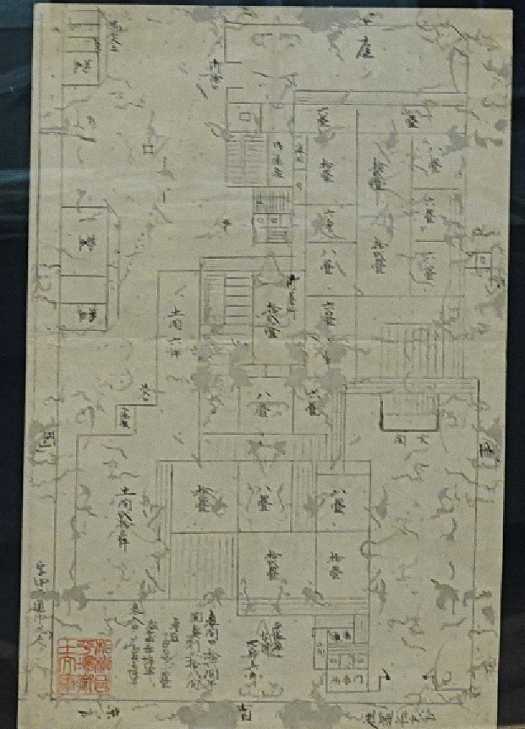

「平塚宿絵図 江戸時代後期」。

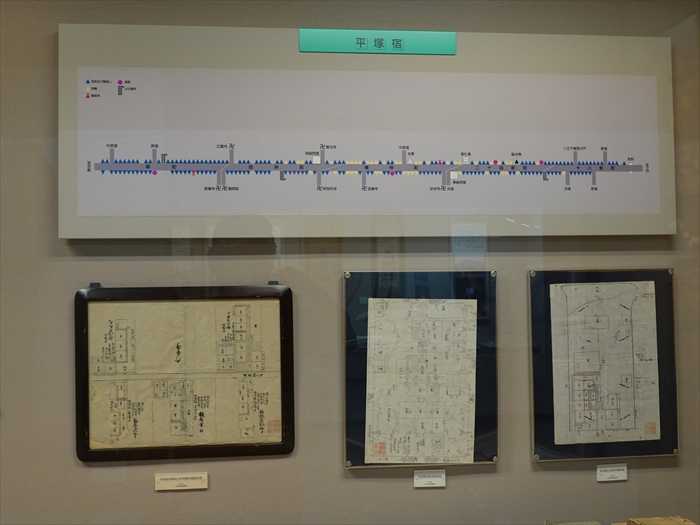

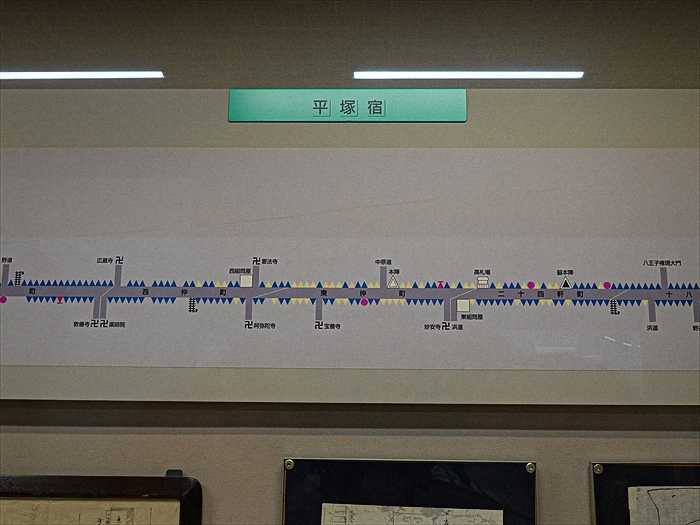

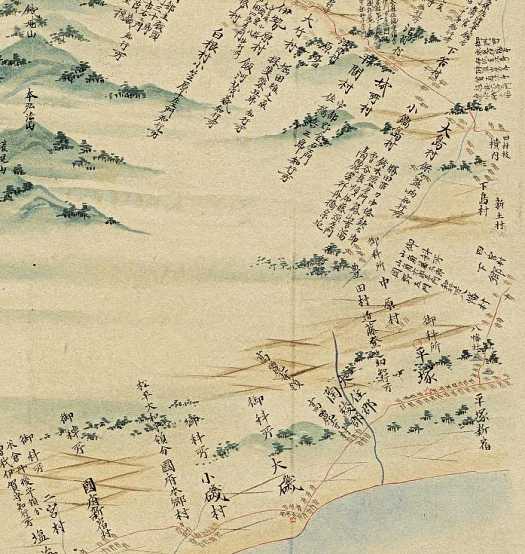

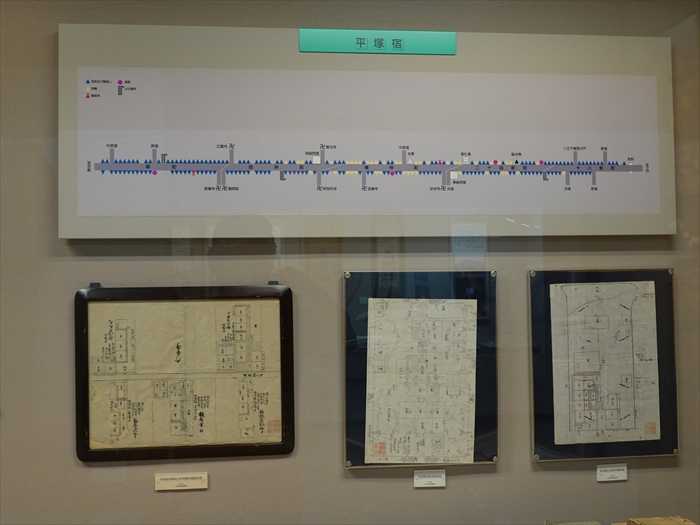

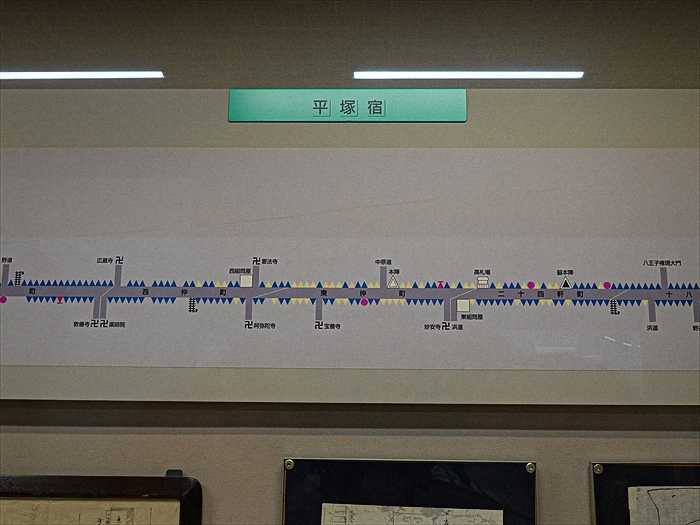

「平塚宿」

ある見張り場)、高札場(法を書き記した立て看板)、髪結床(床屋さん)などの場所が、

ボタンを押すとランプで表示され、子供も楽しめる工夫がされています。

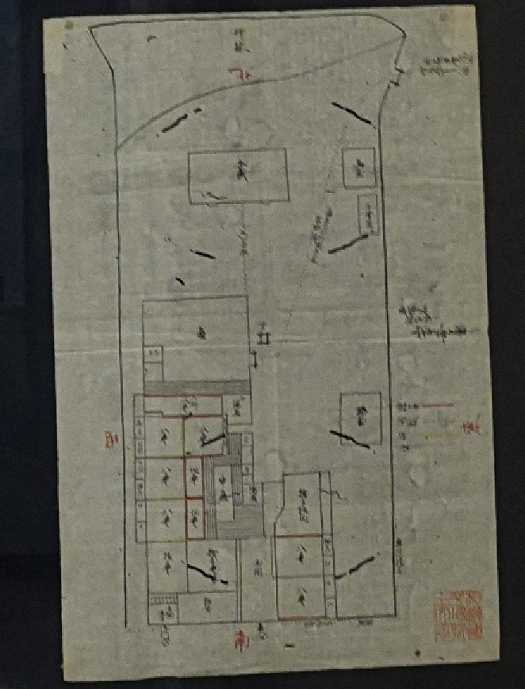

「街道 平塚宿模型 尺度:1:200

東海道が宿内を東西に貫通し、道幅は 4 間(7.2 m)~ 6 間(10.8 m)、家並みは街道を

挟んで両側に 19 町 5間(2km)の長さにつらなっていました。なお、平塚宿と隣宿の

大磯宿との距離は 27 町(約3km)で、東海道の宿場のなかでも御油・赤坂間の 16 町

(約 1.7km)に次ぐ短い距離でした。

大磯宿に近接した平塚宿の設定は、中原御殿・陣屋との連絡基地として必要とされたためと

考えられます。模型は文久 2 年(1862)に作られた「宿内軒別畳数坪数書上帳(宿並帳)」を

もとに、当時の平塚宿を200分の1で推定復元したものです。この史料は宿内それぞれの

家について間口・畳数・坪数を書き上げたもので、本陣や脇本陣、高札場、毎月 10 日交代で

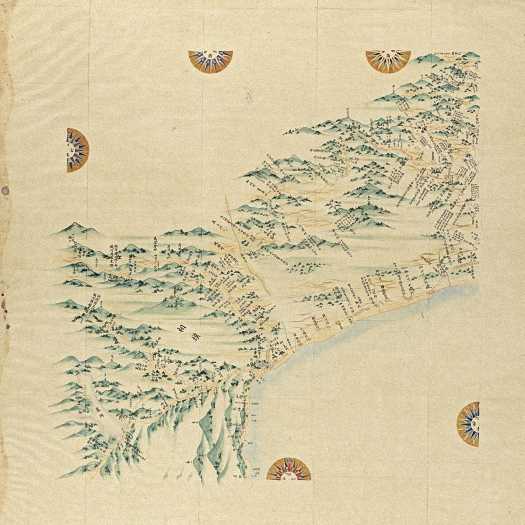

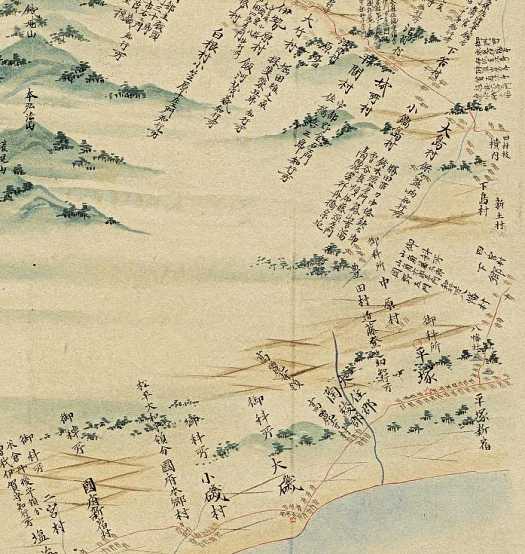

201年前の1821年8月7日、伊能忠敬らの測量結果をもとに作成された日本地図

『大日本沿海輿地全図』が完成、幕府に献上されました。

忠敬は享和元(1801)年の第二次測量で平塚に立ち寄りました。

平塚宿に描かれた☆マークは、彼がそこで天測をしたことを示しています。

「平塚宿」。

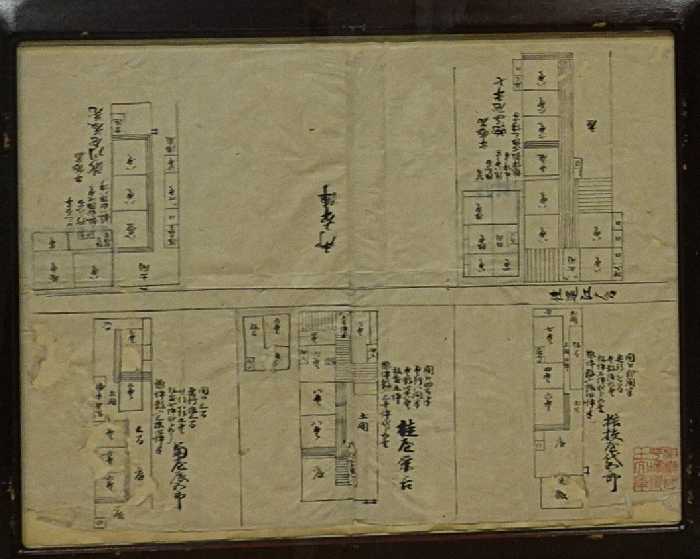

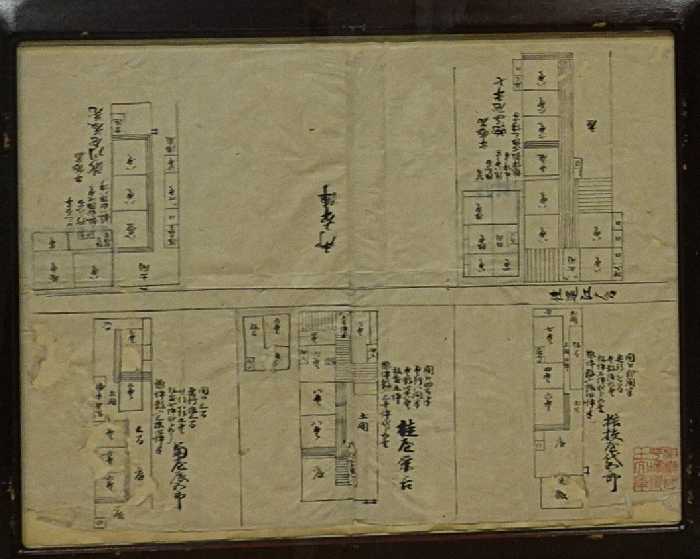

「平塚宿本陣向三軒両隣旅籠屋絵図」。

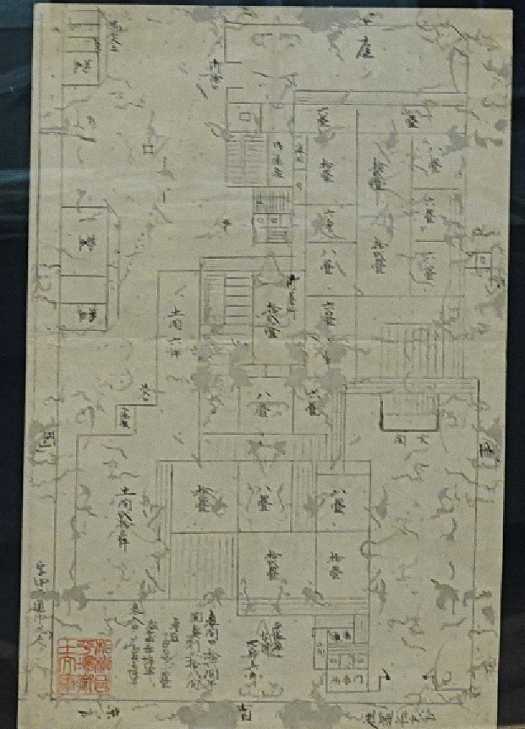

「平塚宿加藤本陣絵図」。

「平塚宿山本脇本陣絵図」。

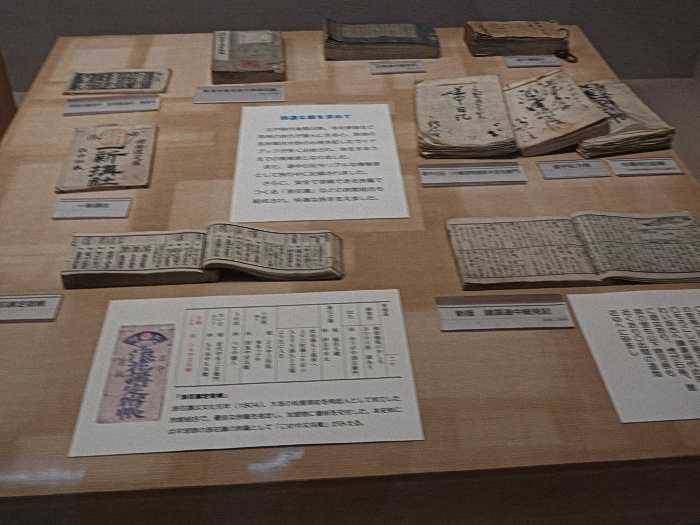

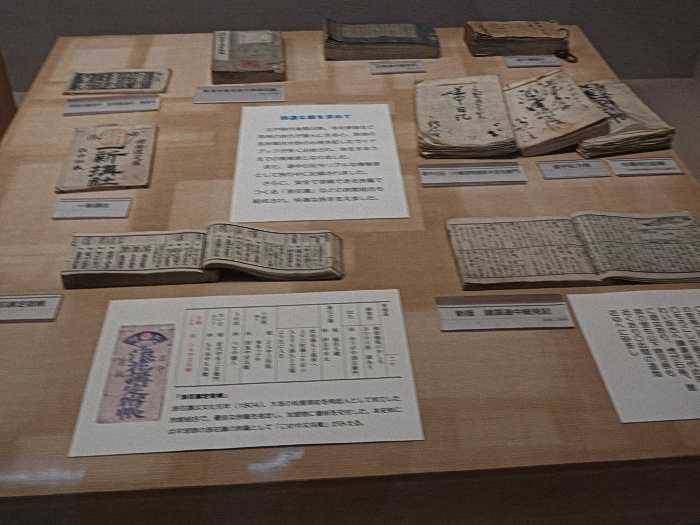

近世後期になると、周遊型の旅行が盛んとなり、旅行者による「道中日記」が書かれるとともに、

名所・旧跡や旅での注意事項を記した名所案内書や旅行指南書が刊行されるようになった。

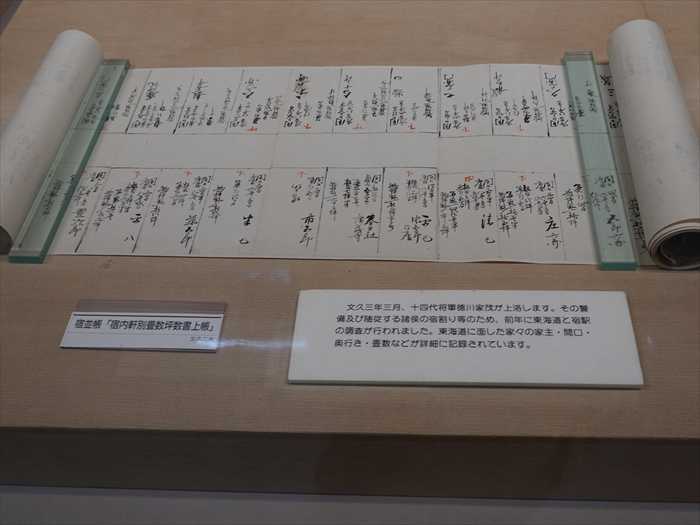

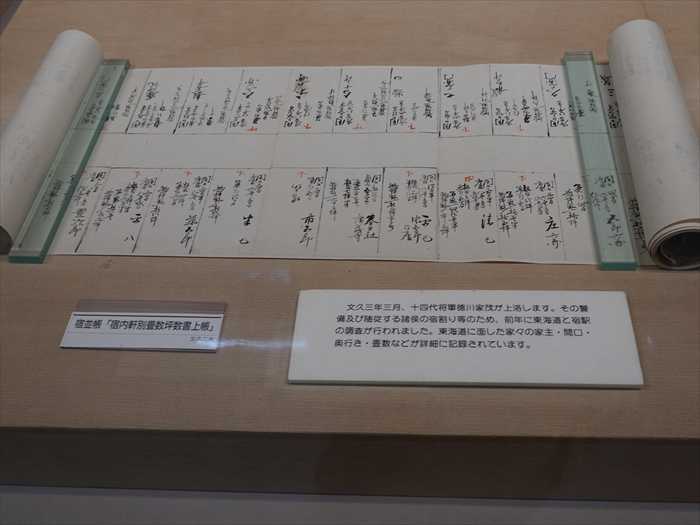

「宿並帳「宿内軒別畳数坪数書上帳」

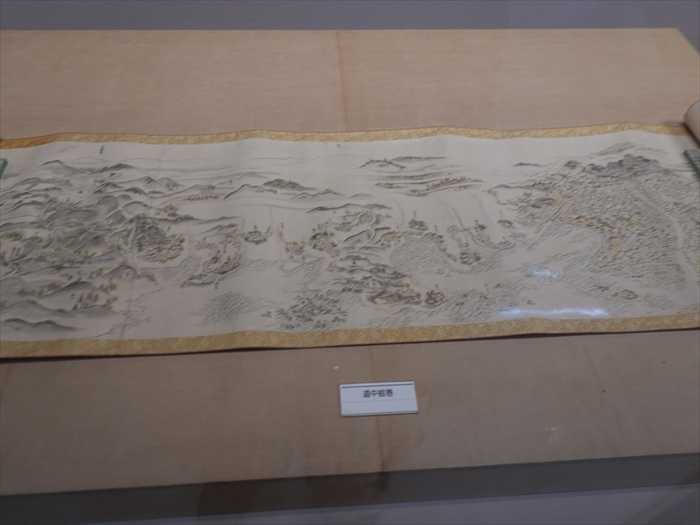

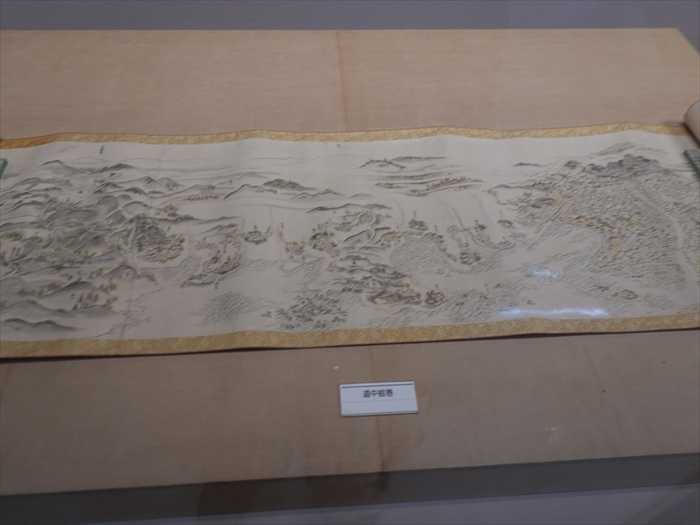

「道中絵巻」。

石碑・南無阿弥陀佛と両脇に石仏。

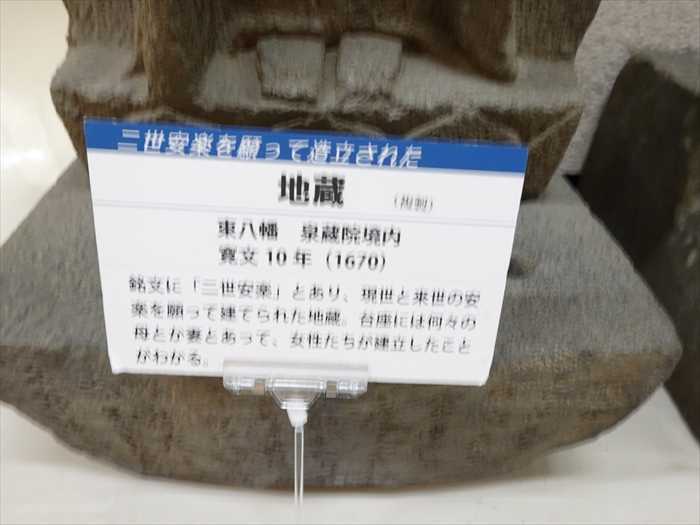

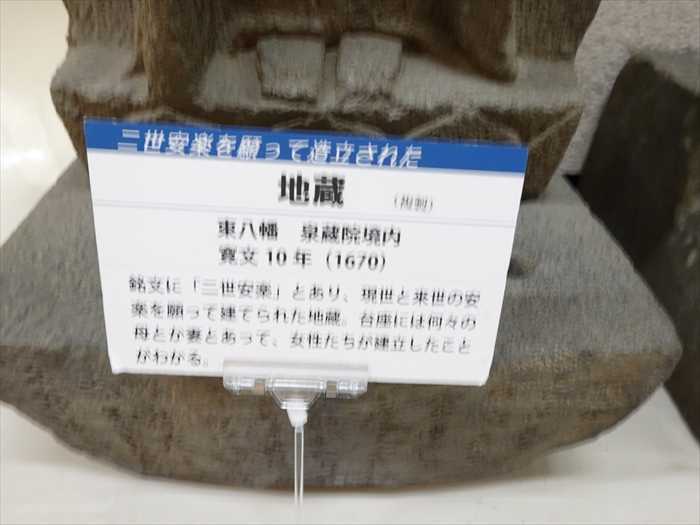

「地蔵」。

「二世安楽を願って造立された

地蔵

東八幡 泉蔵院境内

寛文10年(1670)

銘文に「二世安楽」とあり、現世と来世の安楽を願って建てられた地蔵、

台座には何々の母とか妻とかあって、女性たちが建立したことがわかる。」

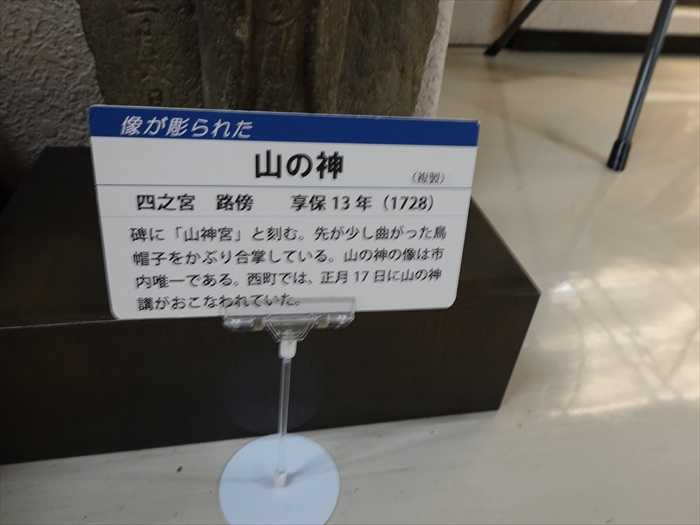

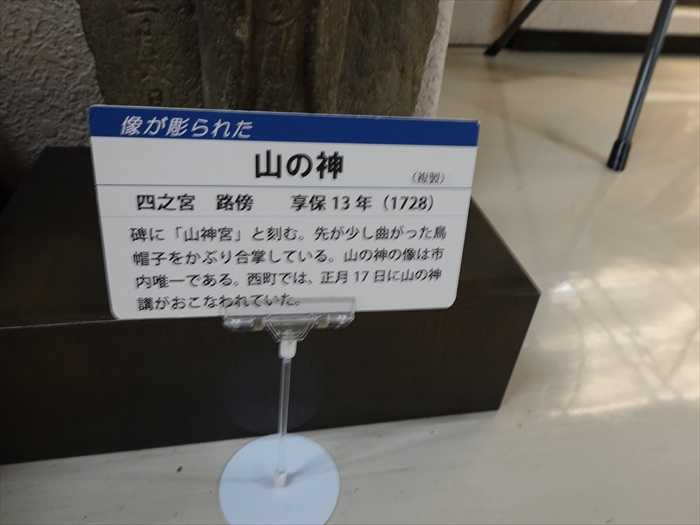

「山の神」。

「山の神 (複製)

『農家の四季』 。

鍬は最も基本的な農具といえるでしょう。昭和 10 年代に牛馬耕が普及し、昭和 30 年代に

トラクターを導入する以前は、「耕す」という行為は鍬一本で行っていました。そのため、

用途や土質に応じ、様々な種類の鍬が使われてきました。

水田用のマンガには、乾田用と湿田用とがあり、乾田用のマンガの方が刃が細く、硬い土でも

深くうなえるようにできています。湿田は土が軟らかいため、土がこぼれないように刃が

太めにできており、もっと深い湿田では平鍬のサクリグワを使用しました。

乾田用のマンガは、トラクターを操作できない水田のコバをうなうのに現在も使用されています。

懐かしき多くの農機具が展示されていた。

平塚には何々マンガ(マンガー)と呼ばれた農具を5種類ほど確認することができます。

①マンガックワ、②コマンガ、③フリマンガ、④稲こきマンガ、⑤馬鍬です。

マンガの語源は不詳ですが、「ガ」は鍬の「グワ」が詰まった音です。5種類の用途は

コマンガとフリマンガが似ている以外は異なります。形状と材質に共通点があり、それは

鉄製の刃が何本か付いた道具ということです。「マン」は、千石や万石など、作業効率の良い

新種の道具に「千」「万」など大きな数字が冠せられたことと関連があるかもしれません。

市域ではかつて7月中旬にマンガアライという農休日が出され、鍬やマンガなどの農具を洗い

ムシロに並べて供え物をし、農具に感謝する日がありました。

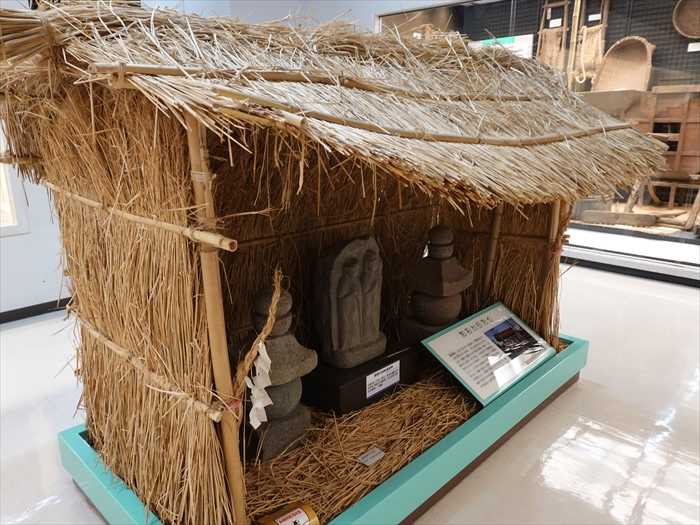

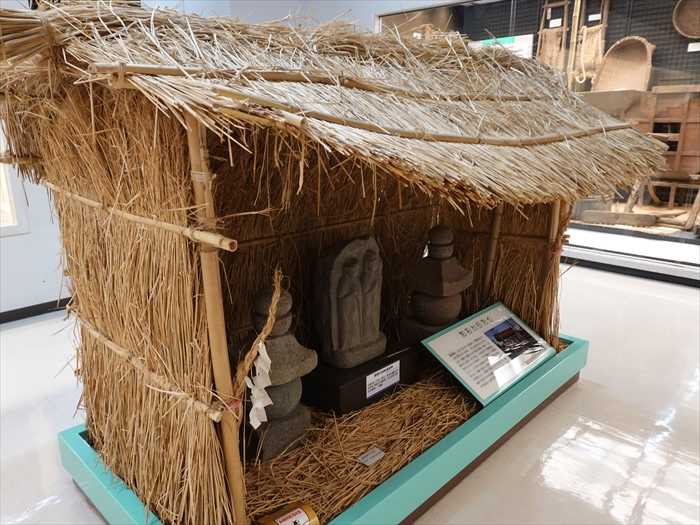

藁で作られた御仮屋の中に石仏そして五輪塔が。

セエトバライは、この地方で見られた、1月14日に道祖神の周囲に御仮屋を作る風習。

中央に「高根の双体道祖神

元禄8年(1695)造立。年号が確認でき市内で最古の道祖神。

左右同型の僧形合掌像(複製)」。

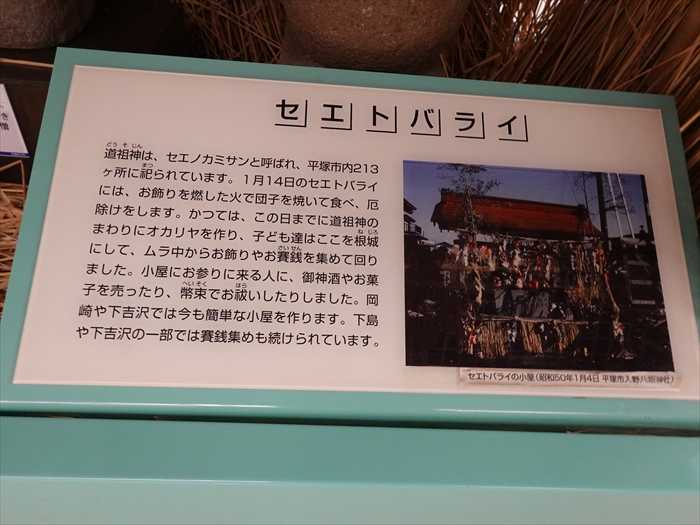

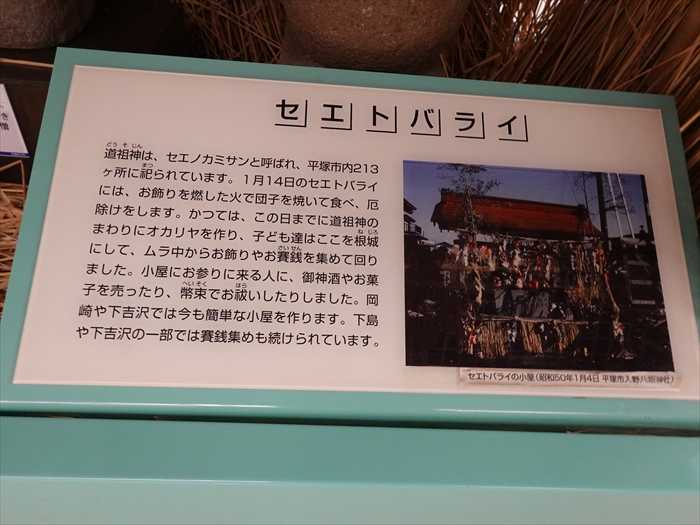

「セエトバライ

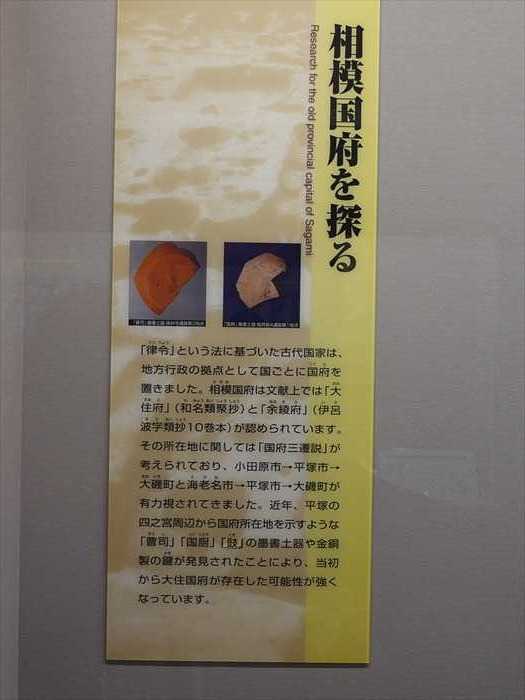

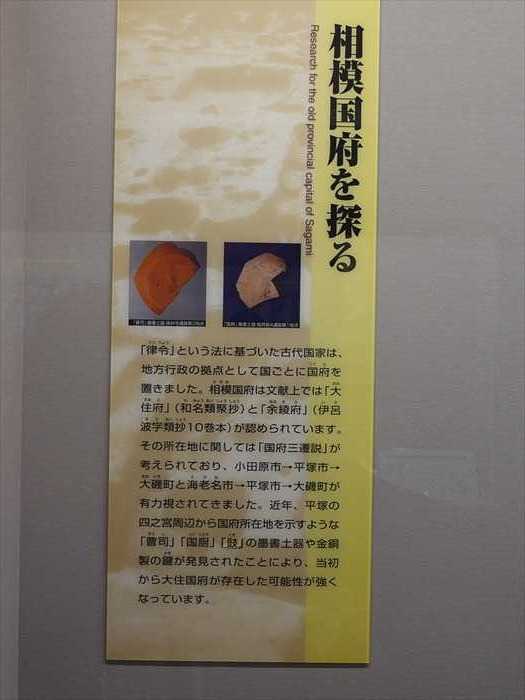

『相模国府を探る』 。

「相模国府を探る

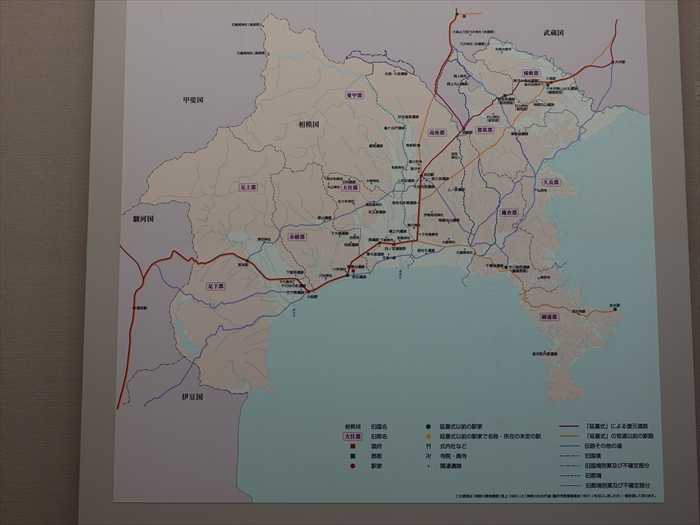

律令に基づいた中央集権国家は公地公民制を実現するために畿外を七道(東海道・東山道

・北陸道・山陽道・山陰道・南海道・西海道)に分け、道筋に国々を配置します。

相模国は東海道に属しています。国は郡の数により大国、上国、中国、下国に分けられ、

相模国は8郡(足上・足下・余綾・大住・愛甲・高座・鎌倉・御浦)からなるので上国に

なります。国府はその国の行政、司法、経済、文化の中心となり、都市としての組織や

機能をもっています。中央から国司が派遣され、職務を遂行します。

「相模国8郡・武蔵国3郡と国府推定地

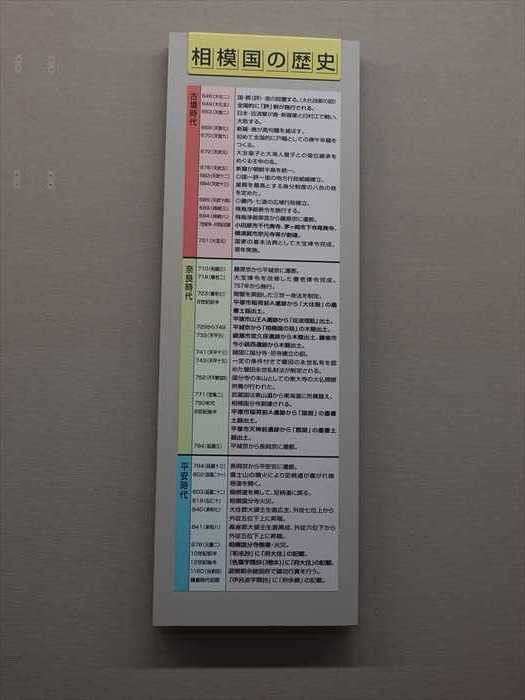

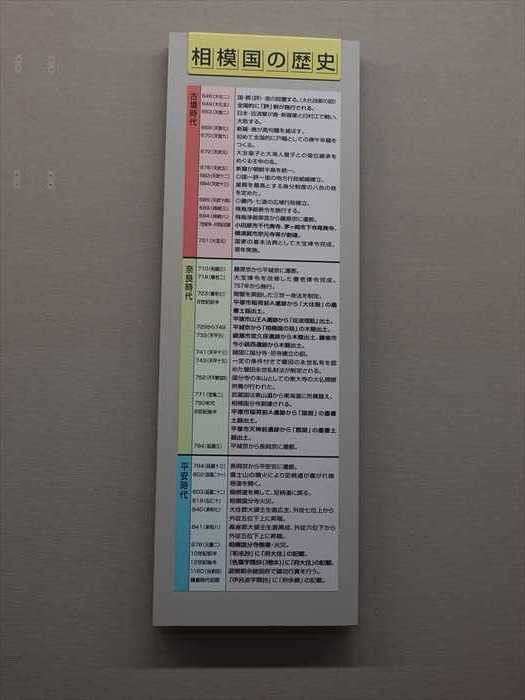

「相模国の歴史」。

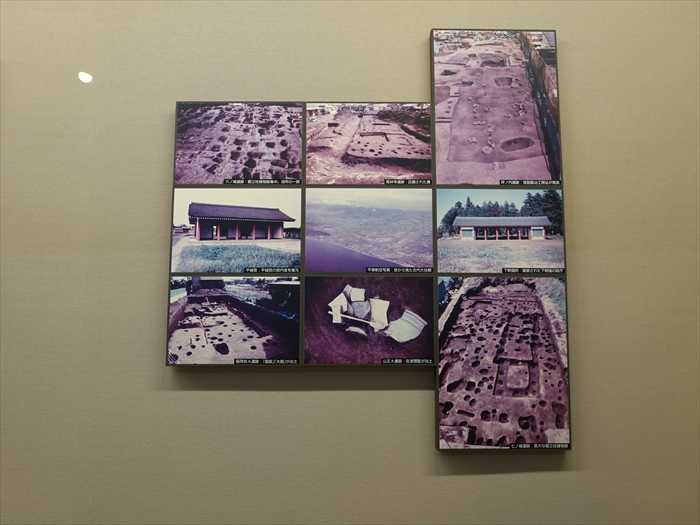

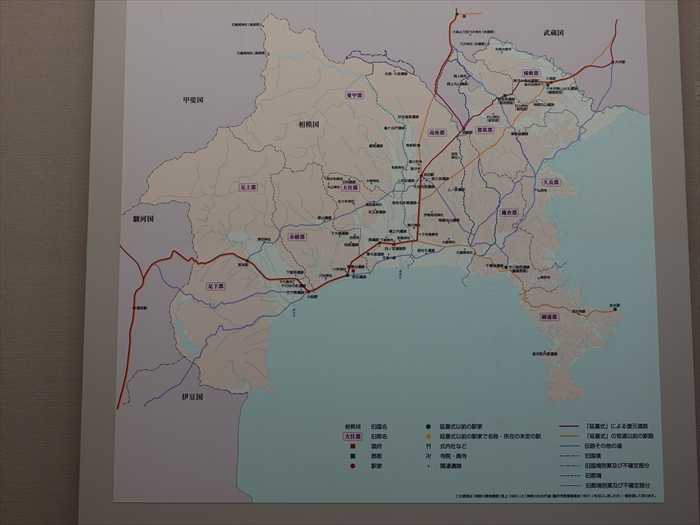

平塚市内の様々な発掘現場の写真。

『道具の歴史』

「縄文土器を復元」

「縄文の竪穴住居を復元」。

縄文時代の石器類。

「集落」、「古代土器の生産地」、「縄文中期の土器文化圏」。

『生活を語る土器』 。

『 岩石と地形 』。

相模川流域の地形は丹沢山地や伊豆地塊が本州に衝突し、関東山地や丹沢山地が急激に隆起して

作られました。流域の山々は比較的新しい時代に形成されたもので、急峻な壮年期の地形を

しています。流域の地形は岩石の硬さや地層の構造、断層の存在などをよく反映しています。

相模川にかかる滝には、富士火山の溶岩流の末端にできているもの、断層運動によって

生じたものが多く見られます。第四紀という最も新しい時期に形成された富士や箱根には、

火山特有の地形がよく見られます。

ここでは、相模川流域の大地がどのような岩石からできているのか、どのように地形と

関係しているのかを、流域の地質図と、様々な地点での写真・実物標本をもとに紹介します。

『大地の生い立ち』。

相模川流域の源流部をなす丹沢山地や小仏山地は、現在とはかけ離れた場所で地層が形成され、

フィピン海プレートに乗って運ばれ本州孤に衝突して付加され、山地となったものです。

相模川は丹沢山地が関東山地に衝突したことによって誕生しました。箱根や富士の火山活動も

こうしたプレート運動と密接に関わっています。ここでは、こうした流域の1奥年にわたる大地の

歴史を見てみましょう。身近な自然の中にも大地の生い立ちを知る証拠が数多く遺されています。

平塚駅西から産出したタブノキ。

「平塚駅西から産出したタブノキ

『まつりの世界』 。

『川から海へ』。

波打ち際で拾う物の中には、野山や街のものもたくさん含まれています。

たとえば、必ず拾える物の一つであるオニグルミの実を見ていると、山の自然と海の自然が川を

通してつながり合っているということを実感することができます。きれいに穴が開いた

オニグルミは、アカネズミが食べたものです。拾った物の観察は、生きもののつながりに

ついてもいろいろなことを教えてくれます。

「川から海へ

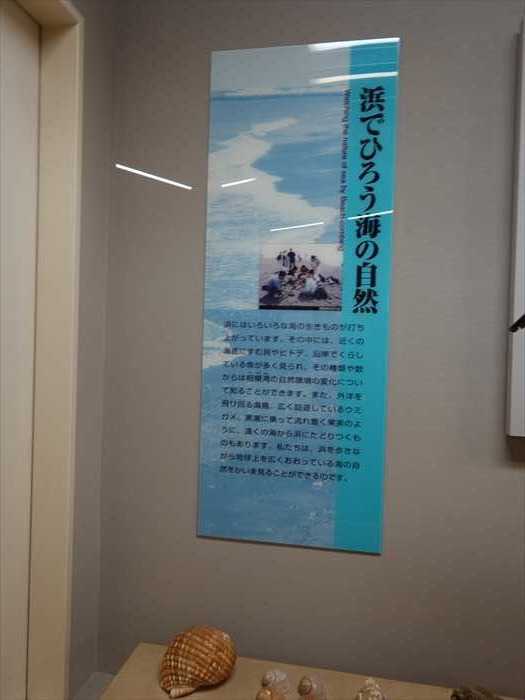

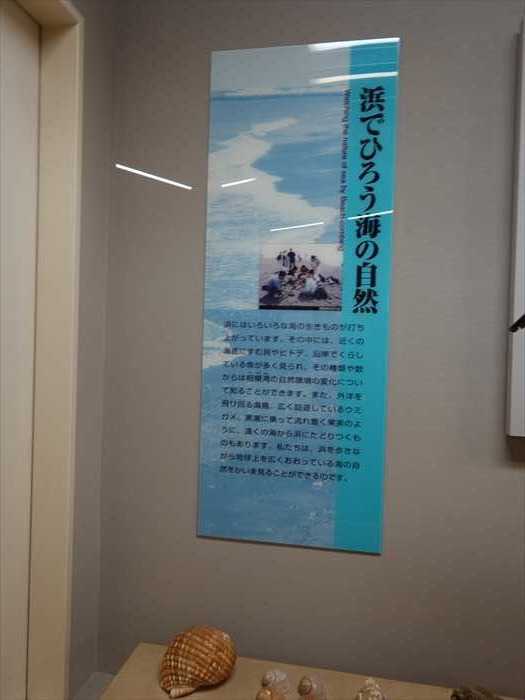

『浜でひろう海の自然』。

かっての湘南海岸はアカウミガメがよく産卵に訪れていました。現在でも、大磯・片瀬などで

年に1回は産卵が確認され、虹ヶ浜でも子ガメが観察されたことがあります。

また、時には死体が漂着することもあり、相模湾にアカウミガメが定期的に訪れていることは

確かです。展示した剥製と骨格標本はどちらも平塚海岸に流れ着いたものです。

アカウミガメが安心して卵を産むには、静かで車や人家の灯りが届かない暗い浜が必要です。

そうした条件の浜を取り戻したいものです。

「浜でひろう海の自然

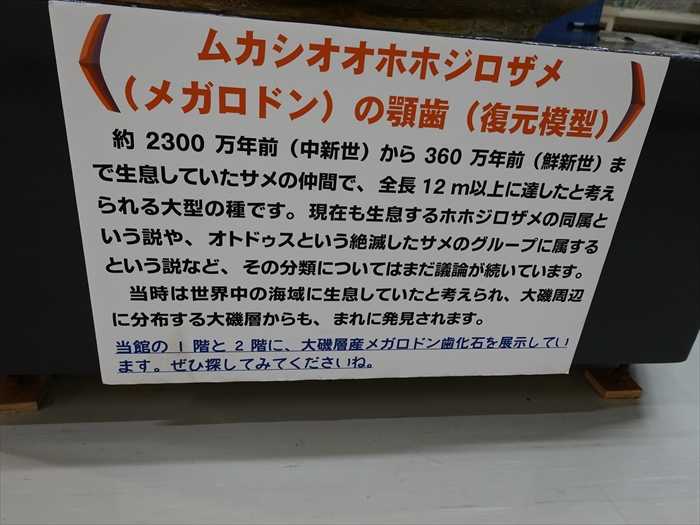

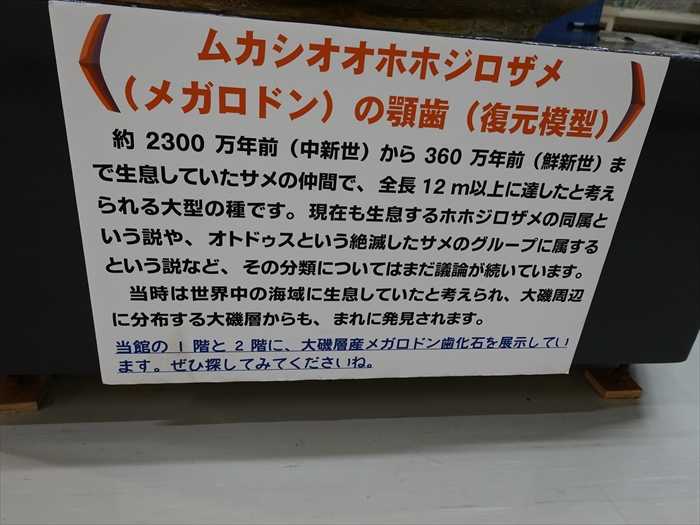

「ムカシオオホホジロザメ(メガロドン)の顎歯(復元模型」。

「ムカシオオホホジロザメ(メガロドン)の顎歯(復元模型)

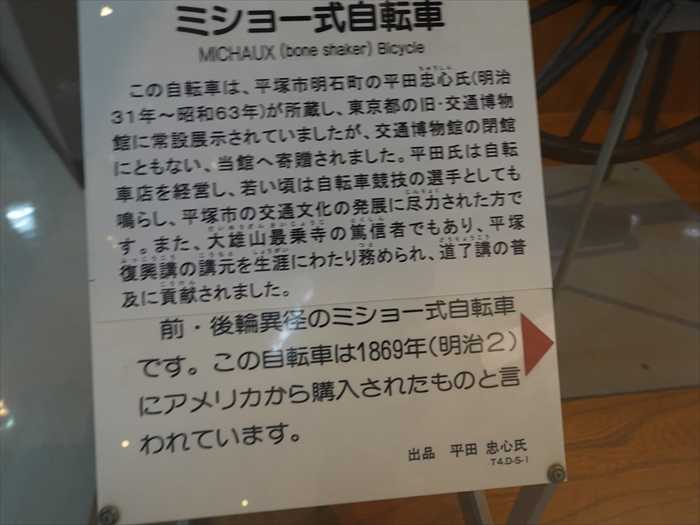

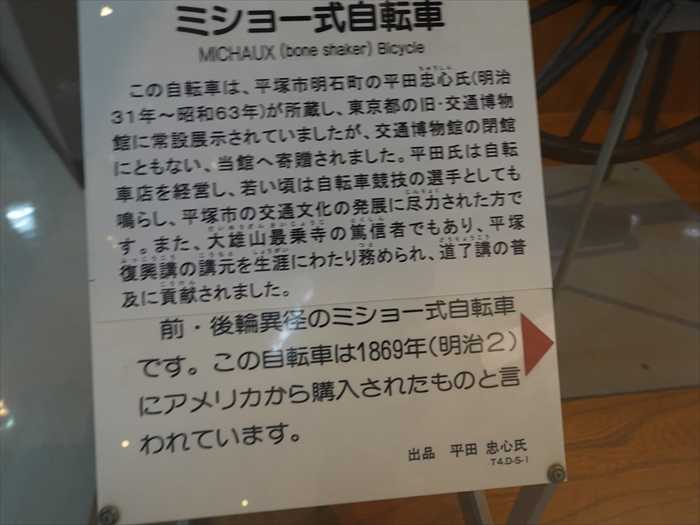

『ミショー式自転車』 。

「ミショー式自転車

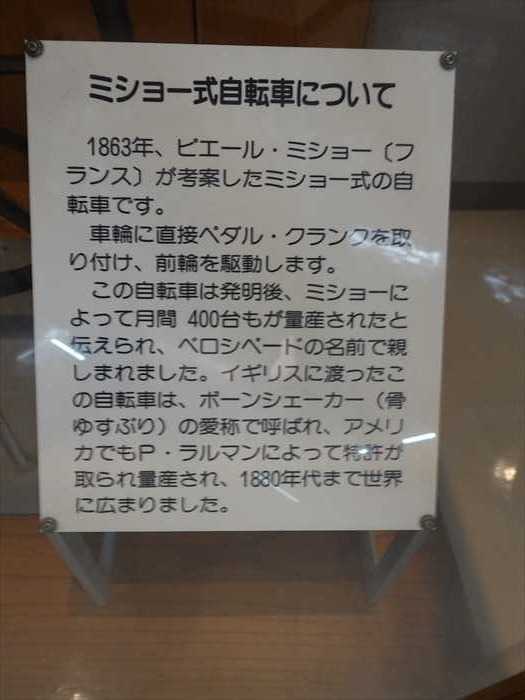

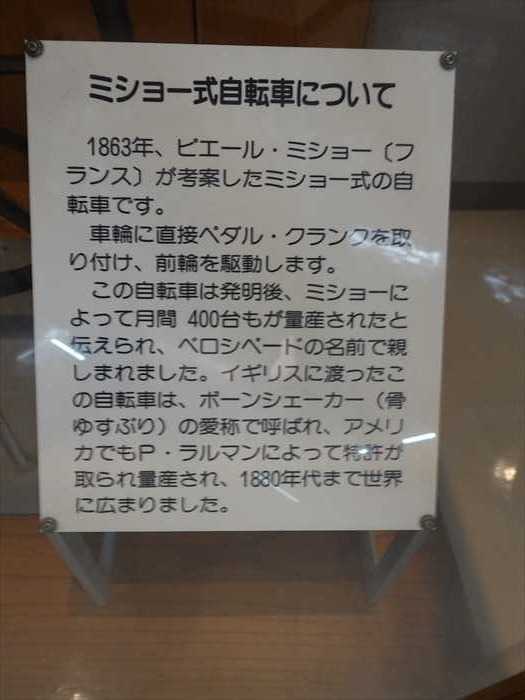

「ミショー式自転車について

『相模湾に生きる』。

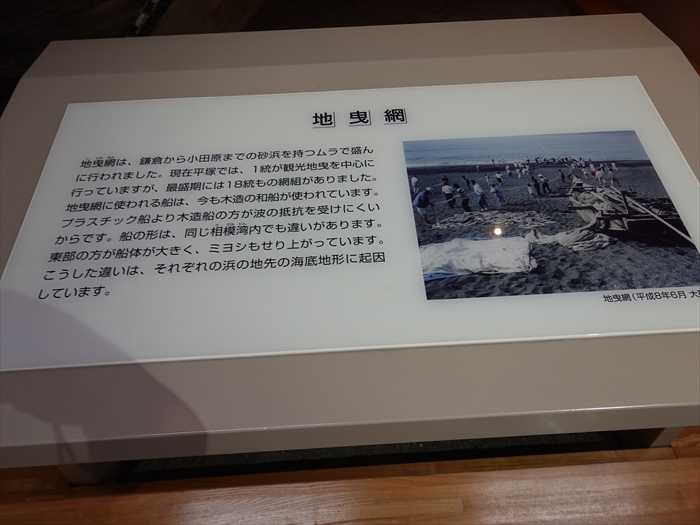

平塚の海岸は砂浜が長く続くため地曳網に適し、昭和初期には合わせて18統もの地曳網が

ありました。現在は、シラス船曳網の影響や乗組員不足などにより、一統が観光網を

操業するだけになりました。

地曳網では現在も木造船を用いています。木造船はFRPの船よりも重く、荒波を受けても

安定感があるためです。大磯や二宮の地曳船と比べると、平塚の船は船体が大きく、先端の

ミヨシがせり上がっているのが特徴です。船の形は、網の規模や対処する波の高さにより

漁場ごとに違いが生じます。

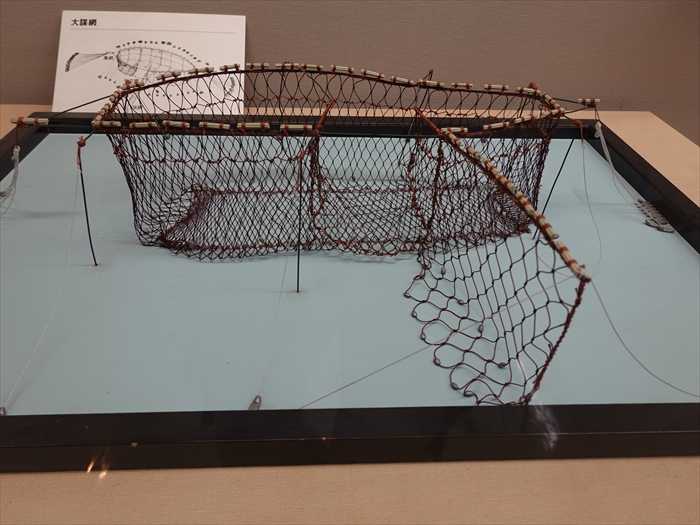

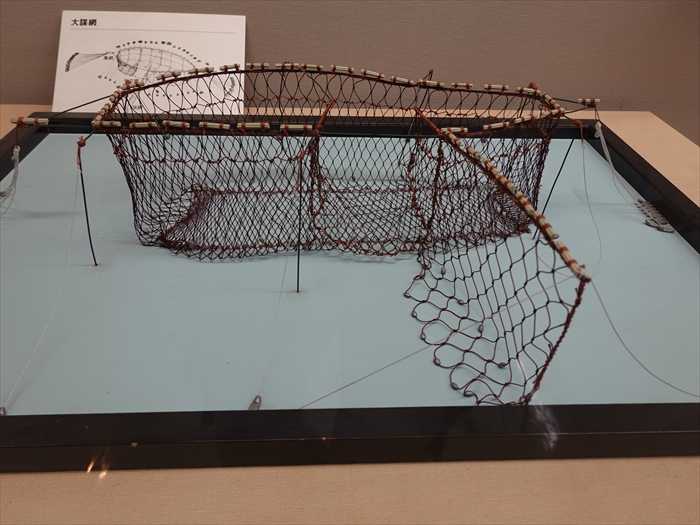

ブリ大謀網(だいぼうあみ)模型。

地曳網用の木造船。

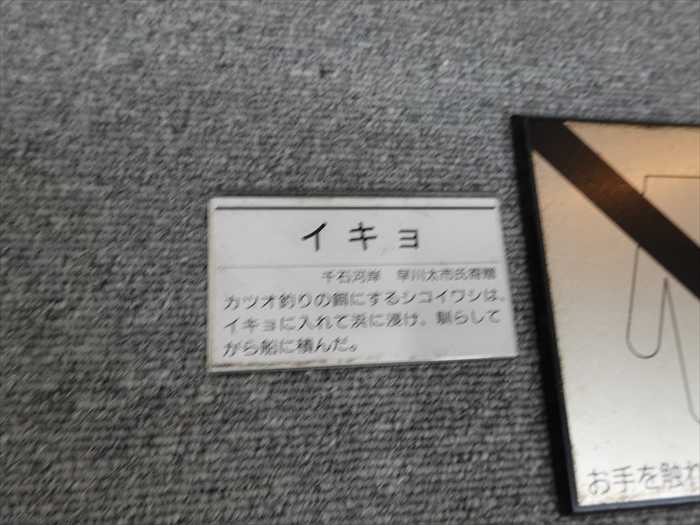

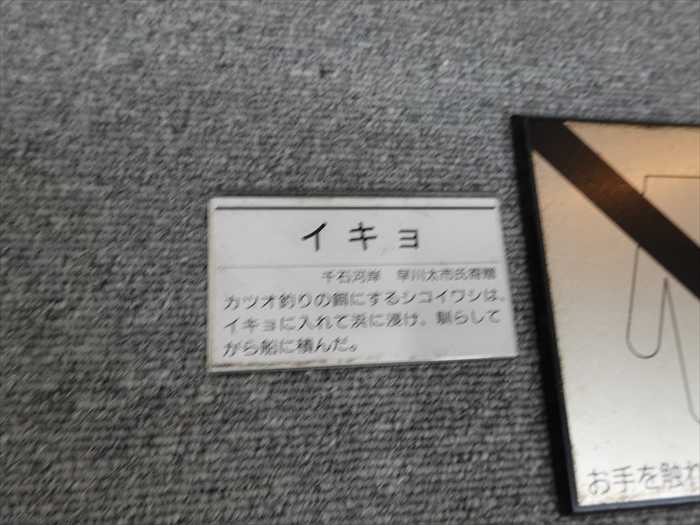

「イキョ」。

「イキョ

カツオ釣りの餌にするシコイワシは、イキョに入れて浜に漬け、馴らしてから船に積んだ。

「マイワイ(万祝)」。

絹や木綿に鶴・亀・松・竹などの縁起のよい絵柄を描いたもので、大漁に網元や船主が、

漁師たちに配ったものです。漁師はこれを着用して、海の神に大漁御礼の参拝をします。

昭和十年代まで盛んに着用されました。

「大漁旗 加藤網 松本曻一」。

「地曳網

「神代杉(ヒノキ)の年輪

・・・もどる・・・

・・・つづく・・・

参勤交代があります。これにより、東海道の交通量が増大し、街道や宿場が整備され、

出稼ぎ、商用、寺社参詣などを目的とした庶民の旅もおこないやすくなりました。

とくに近世後期になると、伊勢参宮を中心とした周遊型の旅行が盛んとなり、旅行者による

「道中日記」が書かれるとともに、名所・旧跡や旅での注意事項を記した名所案内書や

旅行指南書が刊行されるようになりました。

「宿場のくらし

江戸幕府は、慶長6年(1601)に宿駅制度を成立させ、江戸ー京都間を結ぶ主要道路として、

東海道を整備します。東海道は、慶長~寛永年間までに五十三の宿駅が設置され旅行者の

利便がはかられました。平塚宿は、江戸から数えて七番目の宿にあたり、天保14年(1843)当時、

宿は五町で構成され、ニカ所の問屋場と東仲町を中心に本陣1軒、脇本陣1軒、旅籠屋54軒を含む

東海道を整備します。東海道は、慶長~寛永年間までに五十三の宿駅が設置され旅行者の

利便がはかられました。平塚宿は、江戸から数えて七番目の宿にあたり、天保14年(1843)当時、

宿は五町で構成され、ニカ所の問屋場と東仲町を中心に本陣1軒、脇本陣1軒、旅籠屋54軒を含む

全戸数443軒(加宿共)の規模を持ち、2,114人(加宿共)が住んでいました。」

「平塚宿絵図 江戸時代後期」。

「平塚宿」

ある見張り場)、高札場(法を書き記した立て看板)、髪結床(床屋さん)などの場所が、

ボタンを押すとランプで表示され、子供も楽しめる工夫がされています。

「街道 平塚宿模型 尺度:1:200

平塚宿は慶長 6 年(1601)、徳川家康による東海道の整備とともに設定されました。

また、慶安 4 年(1651)には八幡村の一部が八幡新宿として平塚宿の加宿となり、

明暦元年(1655)に平塚新宿と改称しました。宿は幕府や諸大名の荷物を継ぎ立てる目的で

設定され、そのための人馬を常備する義務を負い、問屋場がその運営をおこないました。

1862年ころの平塚宿は、本陣1軒、脇本陣1軒、旅籠42軒、湯屋4軒、髪結床2軒を含む210軒の

屋数が建ちならんでいました。

また、慶安 4 年(1651)には八幡村の一部が八幡新宿として平塚宿の加宿となり、

明暦元年(1655)に平塚新宿と改称しました。宿は幕府や諸大名の荷物を継ぎ立てる目的で

設定され、そのための人馬を常備する義務を負い、問屋場がその運営をおこないました。

1862年ころの平塚宿は、本陣1軒、脇本陣1軒、旅籠42軒、湯屋4軒、髪結床2軒を含む210軒の

屋数が建ちならんでいました。

そのほか、宿場に欠くことのできない問屋場、高札場などもあリました。当時の平塚宿を

文久ニ年(1862)に作られた「宿内軒別畳数坪数書上帳」などの資料により推定復元しました。」

文久ニ年(1862)に作られた「宿内軒別畳数坪数書上帳」などの資料により推定復元しました。」

東海道が宿内を東西に貫通し、道幅は 4 間(7.2 m)~ 6 間(10.8 m)、家並みは街道を

挟んで両側に 19 町 5間(2km)の長さにつらなっていました。なお、平塚宿と隣宿の

大磯宿との距離は 27 町(約3km)で、東海道の宿場のなかでも御油・赤坂間の 16 町

(約 1.7km)に次ぐ短い距離でした。

大磯宿に近接した平塚宿の設定は、中原御殿・陣屋との連絡基地として必要とされたためと

考えられます。模型は文久 2 年(1862)に作られた「宿内軒別畳数坪数書上帳(宿並帳)」を

もとに、当時の平塚宿を200分の1で推定復元したものです。この史料は宿内それぞれの

家について間口・畳数・坪数を書き上げたもので、本陣や脇本陣、高札場、毎月 10 日交代で

201年前の1821年8月7日、伊能忠敬らの測量結果をもとに作成された日本地図

『大日本沿海輿地全図』が完成、幕府に献上されました。

忠敬は享和元(1801)年の第二次測量で平塚に立ち寄りました。

平塚宿に描かれた☆マークは、彼がそこで天測をしたことを示しています。

「平塚宿」。

「平塚宿本陣向三軒両隣旅籠屋絵図」。

「平塚宿加藤本陣絵図」。

「平塚宿山本脇本陣絵図」。

近世後期になると、周遊型の旅行が盛んとなり、旅行者による「道中日記」が書かれるとともに、

名所・旧跡や旅での注意事項を記した名所案内書や旅行指南書が刊行されるようになった。

「宿並帳「宿内軒別畳数坪数書上帳」

文久三年三月、十四代将軍徳川家茂が上洛します。その警備及び随従する諸侯の

宿割り等のため、前年に東海道と宿駅の調査が行われました。東海道に面した家々の

家主・間ロ・奥行き・畳数などが詳細に記録されています。」。

宿割り等のため、前年に東海道と宿駅の調査が行われました。東海道に面した家々の

家主・間ロ・奥行き・畳数などが詳細に記録されています。」。

「道中絵巻」。

石碑・南無阿弥陀佛と両脇に石仏。

「地蔵」。

「二世安楽を願って造立された

地蔵

東八幡 泉蔵院境内

寛文10年(1670)

銘文に「二世安楽」とあり、現世と来世の安楽を願って建てられた地蔵、

台座には何々の母とか妻とかあって、女性たちが建立したことがわかる。」

「山の神」。

「山の神 (複製)

四之宮 路傍 享保13年(1728)

碑に「山神宮」と刻む。先が少し曲がった鳥帽子をかふリ合掌している。

山の福の侈は市内唯一である。西町では、正月17日に山の神講がおこなわれていた。」

山の福の侈は市内唯一である。西町では、正月17日に山の神講がおこなわれていた。」

『農家の四季』 。

鍬は最も基本的な農具といえるでしょう。昭和 10 年代に牛馬耕が普及し、昭和 30 年代に

トラクターを導入する以前は、「耕す」という行為は鍬一本で行っていました。そのため、

用途や土質に応じ、様々な種類の鍬が使われてきました。

水田用のマンガには、乾田用と湿田用とがあり、乾田用のマンガの方が刃が細く、硬い土でも

深くうなえるようにできています。湿田は土が軟らかいため、土がこぼれないように刃が

太めにできており、もっと深い湿田では平鍬のサクリグワを使用しました。

乾田用のマンガは、トラクターを操作できない水田のコバをうなうのに現在も使用されています。

懐かしき多くの農機具が展示されていた。

平塚には何々マンガ(マンガー)と呼ばれた農具を5種類ほど確認することができます。

①マンガックワ、②コマンガ、③フリマンガ、④稲こきマンガ、⑤馬鍬です。

マンガの語源は不詳ですが、「ガ」は鍬の「グワ」が詰まった音です。5種類の用途は

コマンガとフリマンガが似ている以外は異なります。形状と材質に共通点があり、それは

鉄製の刃が何本か付いた道具ということです。「マン」は、千石や万石など、作業効率の良い

新種の道具に「千」「万」など大きな数字が冠せられたことと関連があるかもしれません。

市域ではかつて7月中旬にマンガアライという農休日が出され、鍬やマンガなどの農具を洗い

ムシロに並べて供え物をし、農具に感謝する日がありました。

藁で作られた御仮屋の中に石仏そして五輪塔が。

セエトバライは、この地方で見られた、1月14日に道祖神の周囲に御仮屋を作る風習。

中央に「高根の双体道祖神

元禄8年(1695)造立。年号が確認でき市内で最古の道祖神。

左右同型の僧形合掌像(複製)」。

「セエトバライ

道祖神は、セ工ノカミサンと呼ばれ、平塚市内213ヶ所に祀られています。

1月14日のセ工トバライには、お飾りを燃した火で団子を焼いて食べ、厄除けをします。

かっては、この日までに道祖神のまわりにオカリヤを作り、子ども達はここを根城にして、

ムラ中からお飾りやお賽銭を集めて回りました。小屋にお参りに来る人に、御神酒やお菓子を

売ったり、幣束でお祓いしたりしました。岡崎や下吉沢では今も簡単な小屋を作ります。

下島や下吉沢の一部では賽銭集めも続けられています。」

私の住む地域では「サイト(斎灯?)」と呼んでいた行事である。

1月14日のセ工トバライには、お飾りを燃した火で団子を焼いて食べ、厄除けをします。

かっては、この日までに道祖神のまわりにオカリヤを作り、子ども達はここを根城にして、

ムラ中からお飾りやお賽銭を集めて回りました。小屋にお参りに来る人に、御神酒やお菓子を

売ったり、幣束でお祓いしたりしました。岡崎や下吉沢では今も簡単な小屋を作ります。

下島や下吉沢の一部では賽銭集めも続けられています。」

私の住む地域では「サイト(斎灯?)」と呼んでいた行事である。

『相模国府を探る』 。

「相模国府を探る

「律令」という法に基づいた古代国家は、地方行政の拠点として国ごとに国府を置きました。

相模国府は文献上では「大住府」(和名類聚抄)と「余綾府」(伊呂波字類抄1 0巻本)が

認められています。

相模国府は文献上では「大住府」(和名類聚抄)と「余綾府」(伊呂波字類抄1 0巻本)が

認められています。

その所在地に関しては「国府三遷説」が考えられており、小田原市→平塚市→大磯町と

海老名市→平塚市→大磯町が有力視されてきました。近年、平塚の四之宮周辺から国府所在地を

示すような「曹司(そうし)」「国厨(くにくりや)」「鼓(くき)」の墨書土器や金銅製の鍵が

発見されたことにより、当初から大住国府が存在した可能性が強くなっています。」

海老名市→平塚市→大磯町が有力視されてきました。近年、平塚の四之宮周辺から国府所在地を

示すような「曹司(そうし)」「国厨(くにくりや)」「鼓(くき)」の墨書土器や金銅製の鍵が

発見されたことにより、当初から大住国府が存在した可能性が強くなっています。」

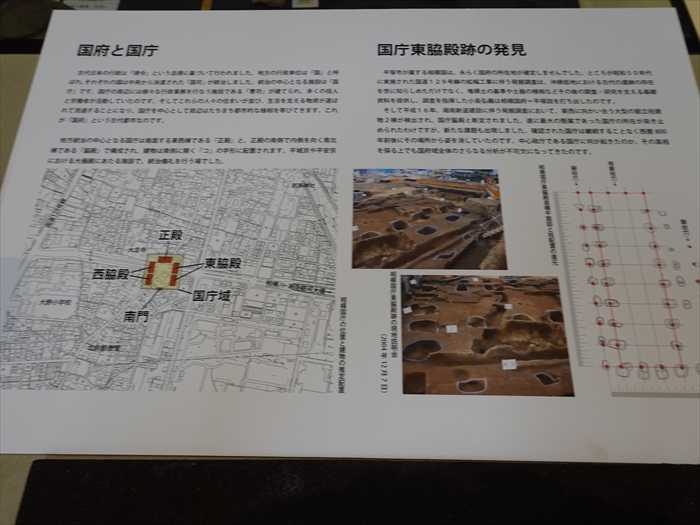

律令に基づいた中央集権国家は公地公民制を実現するために畿外を七道(東海道・東山道

・北陸道・山陽道・山陰道・南海道・西海道)に分け、道筋に国々を配置します。

相模国は東海道に属しています。国は郡の数により大国、上国、中国、下国に分けられ、

相模国は8郡(足上・足下・余綾・大住・愛甲・高座・鎌倉・御浦)からなるので上国に

なります。国府はその国の行政、司法、経済、文化の中心となり、都市としての組織や

機能をもっています。中央から国司が派遣され、職務を遂行します。

「相模国8郡・武蔵国3郡と国府推定地

大化の改新(645年)でヤマト王権が中央集権化を進める過程において、現在の神奈川県域には

武蔵国と相模国が成立しました。県東部(ほぼ横浜市と川崎市全域)は武蔵国の一部となり、

それより西の地域は相模国に編入されたのです。

武蔵国と相模国が成立しました。県東部(ほぼ横浜市と川崎市全域)は武蔵国の一部となり、

それより西の地域は相模国に編入されたのです。

行政単位としての国が設置されると、首長である国司(こくし)が任命され、国司が政務をとる

政庁(国衙(こくが))、すなわち国府(こくふ)が定められます。

政庁(国衙(こくが))、すなわち国府(こくふ)が定められます。

ところが相模国の場合、日本で唯一、現在に至るまでに国府の所在地が特定されていません

(武蔵国の国府は東京都府中市)。というのも、相模国の国府は三遷したために、所在地が

あやふやになってしまっているのです。

(武蔵国の国府は東京都府中市)。というのも、相模国の国府は三遷したために、所在地が

あやふやになってしまっているのです。

三遷した場所についても諸説ありますが、有力な説としては、まず最初に高座郡(海老名市国分)

に国府が置かれ、次に9~10世紀頃には大住郡(平塚市四ノ宮もしくは伊勢原市三輪)へと移り、

そして12世紀以降は余綾郡(大磯町国府本郷)へ移転したとされています。

に国府が置かれ、次に9~10世紀頃には大住郡(平塚市四ノ宮もしくは伊勢原市三輪)へと移り、

そして12世紀以降は余綾郡(大磯町国府本郷)へ移転したとされています。

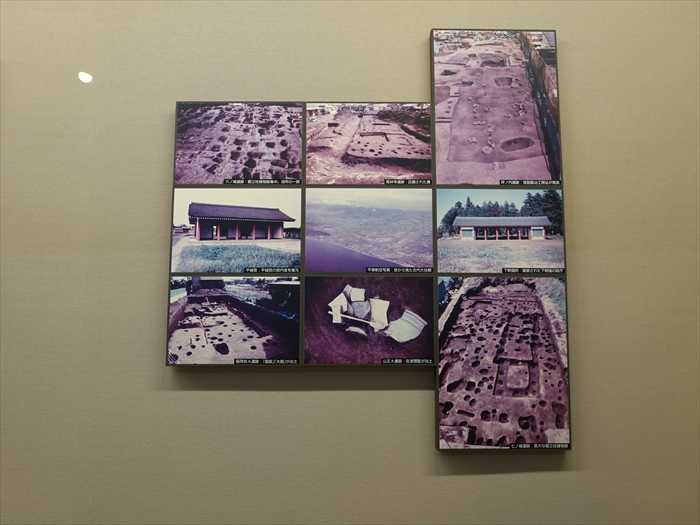

「相模国の歴史」。

「推定相模国庁 1/300スケール 坪ノ内遺跡 奈良・平安時代(約1300年前)」。

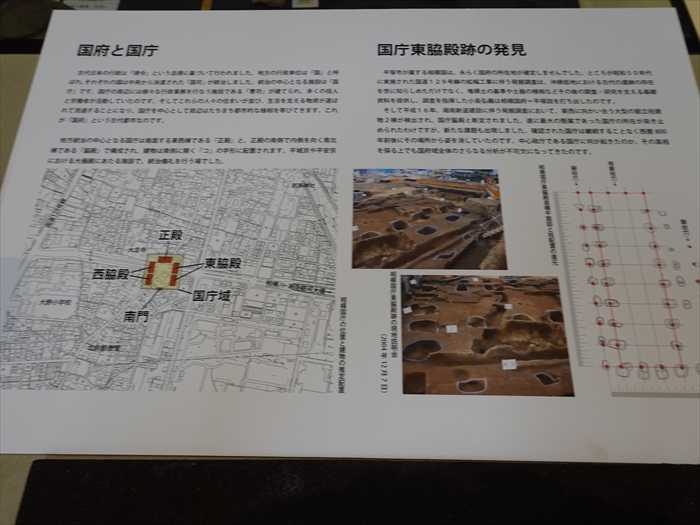

「 国府と国庁

古代日本の行政は「律令」という法律に基づいて行われました。地方の行政単位は「国」と

呼ばれそれぞれの国は中央から派遣された「国司」が統治しました。統治の中心となる施設は

「国庁」です。国庁の周辺には様々な行政事務を行う施設である「曹司」が建てられ、多くの

役人と労働者が活動していたのです。そしてこれらの人々の住まいが並び、生活を支える物資が

運ばれて流通することになり、国庁を中心として周辺はたちまち都市的な様相を帯びてきます。

これが「国府」という古代都市なのです。

地方統治の中心となる国庁は南面する東西棟である「正殿」と、正殿の南側で内側を向く南北棟で

ある「脇殿」で構成され、建物は南側に開く「コ」の字形に配置されます。平城京や平安京に

おける大極殿にあたる施設で、統治儀礼を行う場でした。」

「 国府東脇殿跡の発見

平塚市が属する相模国は、永らく国府の所在地が確定しませんでした。ところが昭和50年代に

実施された国道129号線の拡張工事に伴う発掘調査は、沖積低地における古代の遺跡の存在を世に

知らしめただけでなく、堆積土の基準や土器の様相などその後の調査・研究を支える基礎資料を

提供し、調査を指揮した小島弘義は相模国府=平塚設を打ち出したのです。

そして平成16年、湘南新道建設に伴う発掘調査において、東西に向かい合う大型の掘立柱建物

2棟が検出され、国庁脇殿と断定されました。遂に最大の懸案であった国庁の所在が突き止め

られたわけですが、新たな課題も出現しました。確認された国庁は継続することなく西暦800年

前後にその場所から姿を消していたのです。中心政庁である国庁に何が起きたのか、その真相を

探る上でも国府域全体のさらなる分析が不可欠になってきたのです。」

「 国庁東脇殿の復原

------ 「延喜式」による復元道路

「 国府と国庁

古代日本の行政は「律令」という法律に基づいて行われました。地方の行政単位は「国」と

呼ばれそれぞれの国は中央から派遣された「国司」が統治しました。統治の中心となる施設は

「国庁」です。国庁の周辺には様々な行政事務を行う施設である「曹司」が建てられ、多くの

役人と労働者が活動していたのです。そしてこれらの人々の住まいが並び、生活を支える物資が

運ばれて流通することになり、国庁を中心として周辺はたちまち都市的な様相を帯びてきます。

これが「国府」という古代都市なのです。

地方統治の中心となる国庁は南面する東西棟である「正殿」と、正殿の南側で内側を向く南北棟で

ある「脇殿」で構成され、建物は南側に開く「コ」の字形に配置されます。平城京や平安京に

おける大極殿にあたる施設で、統治儀礼を行う場でした。」

「 国府東脇殿跡の発見

平塚市が属する相模国は、永らく国府の所在地が確定しませんでした。ところが昭和50年代に

実施された国道129号線の拡張工事に伴う発掘調査は、沖積低地における古代の遺跡の存在を世に

知らしめただけでなく、堆積土の基準や土器の様相などその後の調査・研究を支える基礎資料を

提供し、調査を指揮した小島弘義は相模国府=平塚設を打ち出したのです。

そして平成16年、湘南新道建設に伴う発掘調査において、東西に向かい合う大型の掘立柱建物

2棟が検出され、国庁脇殿と断定されました。遂に最大の懸案であった国庁の所在が突き止め

られたわけですが、新たな課題も出現しました。確認された国庁は継続することなく西暦800年

前後にその場所から姿を消していたのです。中心政庁である国庁に何が起きたのか、その真相を

探る上でも国府域全体のさらなる分析が不可欠になってきたのです。」

「 国庁東脇殿の復原

古代の建物には地面を掘り込む半地式のものと、地上に柱を立ち上げる地上式のものかあります。

半地下式のものは「竪穴建物」と言い、地上式のものに柱の土台に礎石を据える「礎石建物」と

半地下式のものは「竪穴建物」と言い、地上式のものに柱の土台に礎石を据える「礎石建物」と

礎石を使わない「堀立柱建物」があります。

奈良時代から平安時代の中頃にかけて、東国における一般庶民の住居は竪穴建物が主流でしたが、

政庁・寺院や倉庫などの建物は堀立柱建物や礎石建物が使われました。特に、威の象徹と

しての文化を規する寺院阯築には、瓦葺きの屋根とその川を支える礎石が使われます。」

------ 「延喜式」による復元道路

------

平塚市内の様々な発掘現場の写真。

『道具の歴史』

私たちの身の回りには無数の道具がありますが、その道具ーつにも生活の知恵が生かされ続けて

現代に至っています。今では鉄、鋼、プラスチック等の多様な素材が使われていますが、

原始・古代の道具は身の回りから採集できる素材を巧みに利用していました。生活に必要な

道具は長年の生活の知恵から生まれたものです。道具の歴中を見直すことは、その時代に生きた

人々の歴中を明らかにすることでもあります。その時代・時代に生きた人々が残した道具の

歴中は今何を語ろうとしているのでしようか。

現代に至っています。今では鉄、鋼、プラスチック等の多様な素材が使われていますが、

原始・古代の道具は身の回りから採集できる素材を巧みに利用していました。生活に必要な

道具は長年の生活の知恵から生まれたものです。道具の歴中を見直すことは、その時代に生きた

人々の歴中を明らかにすることでもあります。その時代・時代に生きた人々が残した道具の

歴中は今何を語ろうとしているのでしようか。

「縄文土器を復元」

「縄文の竪穴住居を復元」。

縄文時代の石器類。

「集落」、「古代土器の生産地」、「縄文中期の土器文化圏」。

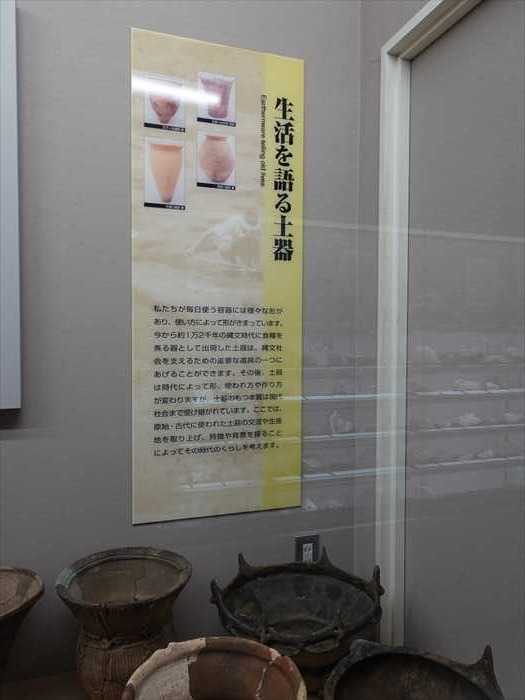

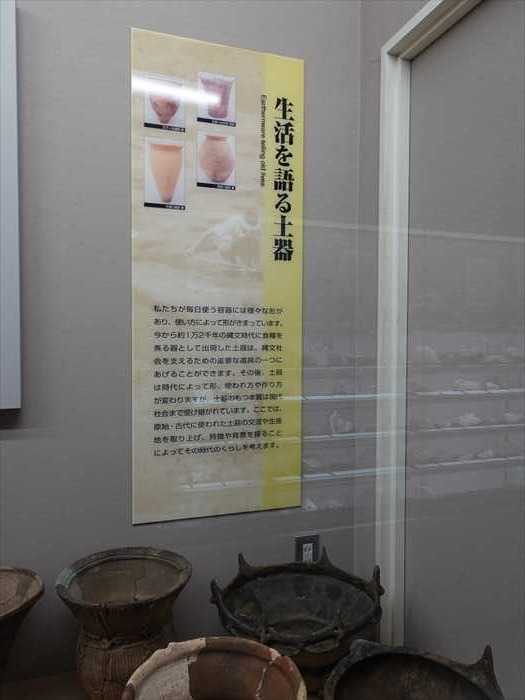

『生活を語る土器』 。

私たちが毎日使う容器には様々な形があり、使い方によって形がきまっています。

今から約1万2千年の縄文時代に食糧を煮る器として出現した土器は、縄文社会を支えるための

重要な道具の一つにあげることができます。その後、土器は時代によって形、使われ方や作り方が

変わりますが、士器のもつ本質は現代社会まで受け継がれています。ここでは、原始・古代に

使われた土器の交流や生産地を取り上げ、特徴や背景を探ることによってその時代のくらしを

考えます。

重要な道具の一つにあげることができます。その後、土器は時代によって形、使われ方や作り方が

変わりますが、士器のもつ本質は現代社会まで受け継がれています。ここでは、原始・古代に

使われた土器の交流や生産地を取り上げ、特徴や背景を探ることによってその時代のくらしを

考えます。

『 岩石と地形 』。

相模川流域の地形は丹沢山地や伊豆地塊が本州に衝突し、関東山地や丹沢山地が急激に隆起して

作られました。流域の山々は比較的新しい時代に形成されたもので、急峻な壮年期の地形を

しています。流域の地形は岩石の硬さや地層の構造、断層の存在などをよく反映しています。

相模川にかかる滝には、富士火山の溶岩流の末端にできているもの、断層運動によって

生じたものが多く見られます。第四紀という最も新しい時期に形成された富士や箱根には、

火山特有の地形がよく見られます。

ここでは、相模川流域の大地がどのような岩石からできているのか、どのように地形と

関係しているのかを、流域の地質図と、様々な地点での写真・実物標本をもとに紹介します。

『大地の生い立ち』。

相模川流域の源流部をなす丹沢山地や小仏山地は、現在とはかけ離れた場所で地層が形成され、

フィピン海プレートに乗って運ばれ本州孤に衝突して付加され、山地となったものです。

相模川は丹沢山地が関東山地に衝突したことによって誕生しました。箱根や富士の火山活動も

こうしたプレート運動と密接に関わっています。ここでは、こうした流域の1奥年にわたる大地の

歴史を見てみましょう。身近な自然の中にも大地の生い立ちを知る証拠が数多く遺されています。

ここでは、相模川流域の1億年に亘る大地の歴史を9つのステージ、すなわち四万十帯の堆積と

付加、南の海の丹沢、石英閃緑岩の貫入、丹沢の衝突と相模川の誕生、伊豆の衝突、二宮層の海、

下末吉海進期、古富士火山活動期、縄文の海に分けて、古地理図や写真、岩石や化石の実物標本を

基に展示しています。身ぢかな自然の中にみられる様々な岩石から大地の生い立ちを知る証拠を

読みとって下さい。

付加、南の海の丹沢、石英閃緑岩の貫入、丹沢の衝突と相模川の誕生、伊豆の衝突、二宮層の海、

下末吉海進期、古富士火山活動期、縄文の海に分けて、古地理図や写真、岩石や化石の実物標本を

基に展示しています。身ぢかな自然の中にみられる様々な岩石から大地の生い立ちを知る証拠を

読みとって下さい。

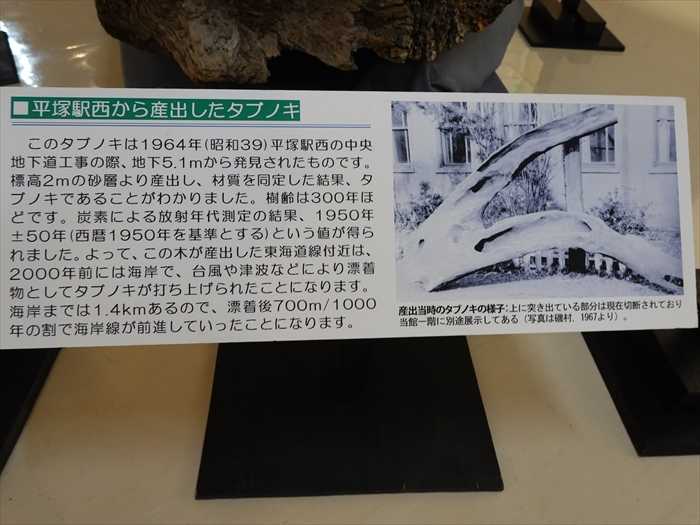

平塚駅西から産出したタブノキ。

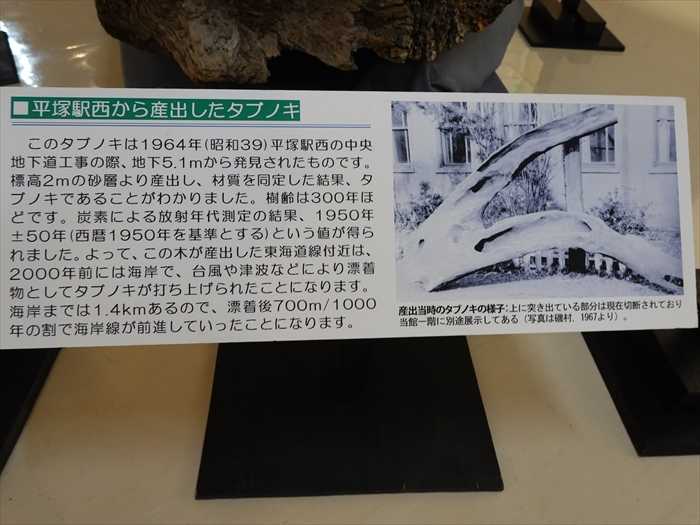

「平塚駅西から産出したタブノキ

このタブノキは1964年(昭和39)平塚駅西の中央地下道工事の際、地下5.1mから

発見されたものです。標高2 mの砂層より産出し、材質を同定した結果、タブノキで

あることがわかりました。樹齢は3OO年ほどです。炭素による放射年代測定の結果、

1950年±50年(西暦1950年を基準とする)という値が得られました。よって、この木が

産出した東海道線付近は、2000年前には海岸で、台風や津波などにより漂着物として

タブノキが打ち上けられたことになります。海岸までは1 .4kmあるので、

漂着後700m / 1OOO年の割で海岸線が前進していったことになります。」

発見されたものです。標高2 mの砂層より産出し、材質を同定した結果、タブノキで

あることがわかりました。樹齢は3OO年ほどです。炭素による放射年代測定の結果、

1950年±50年(西暦1950年を基準とする)という値が得られました。よって、この木が

産出した東海道線付近は、2000年前には海岸で、台風や津波などにより漂着物として

タブノキが打ち上けられたことになります。海岸までは1 .4kmあるので、

漂着後700m / 1OOO年の割で海岸線が前進していったことになります。」

『まつりの世界』 。

日常の生活には収穫する喜び、病気の苦しみ、人が亡くなったときの悲しみ、地震・火災などの

災害に対する不安・恐怖などが生まれます。様々な思いが形として現れるのが、「まつり」です。

災害に対する不安・恐怖などが生まれます。様々な思いが形として現れるのが、「まつり」です。

まつりで使われる、願いや祈りをこめた特別な遺物を通して、原始・古代人のくらしの中から

生まれた「まつり」の一端を探ります。人が生きていく上で、よりよい生活を願う気持ちは、

現代人と変わらなし、ことかわがるでしよう。

生まれた「まつり」の一端を探ります。人が生きていく上で、よりよい生活を願う気持ちは、

現代人と変わらなし、ことかわがるでしよう。

手前に展示されていたのが「有孔鍔付土器」

出土遺跡 : 上ノ入遺跡

時代 : 縄文時代 中期

年代 : 約4500年前

土器型式 : 勝坂式

出土遺跡 : 上ノ入遺跡

時代 : 縄文時代 中期

年代 : 約4500年前

土器型式 : 勝坂式

『川から海へ』。

波打ち際で拾う物の中には、野山や街のものもたくさん含まれています。

たとえば、必ず拾える物の一つであるオニグルミの実を見ていると、山の自然と海の自然が川を

通してつながり合っているということを実感することができます。きれいに穴が開いた

オニグルミは、アカネズミが食べたものです。拾った物の観察は、生きもののつながりに

ついてもいろいろなことを教えてくれます。

「川から海へ

浜で出会う漂着物には、川から流れてきた物が多く含まれています。その中

には.クルミの実のように山から流れてきた物、おもちゃや空き缶のように街から届いた物、

フナやザリガニのように川にすむ生き物などがあります。それを見ていると、山も街も海も、

その環境が川を通して一続きにつながっていることがよく分かります。タバコのフィルターも

多く見つかりますが、何気なく捨てている吸い殻が、めぐりめぐって海の自然にまで影響を

与えているのです。」

フナやザリガニのように川にすむ生き物などがあります。それを見ていると、山も街も海も、

その環境が川を通して一続きにつながっていることがよく分かります。タバコのフィルターも

多く見つかりますが、何気なく捨てている吸い殻が、めぐりめぐって海の自然にまで影響を

与えているのです。」

『浜でひろう海の自然』。

かっての湘南海岸はアカウミガメがよく産卵に訪れていました。現在でも、大磯・片瀬などで

年に1回は産卵が確認され、虹ヶ浜でも子ガメが観察されたことがあります。

また、時には死体が漂着することもあり、相模湾にアカウミガメが定期的に訪れていることは

確かです。展示した剥製と骨格標本はどちらも平塚海岸に流れ着いたものです。

アカウミガメが安心して卵を産むには、静かで車や人家の灯りが届かない暗い浜が必要です。

そうした条件の浜を取り戻したいものです。

「浜でひろう海の自然

浜にはいろいろな海の生きものが打ち上がっています。その中には.近くの海底にすむ貝やヒトデ、

沿岸でくらしている魚が多く見られ、その種類や数からは相模湾の自然環境の変化について

知ることができます。また、外洋を飛リ回る海島、広く回遊しているウミガメ、黒潮に乗って

流れ着く果実のように、遠くの海がら浜にたどりつくものもあります。私たちは、浜を歩きながら

地球上を広くおおっている海の自然をかいま見ることができるのです。」

沿岸でくらしている魚が多く見られ、その種類や数からは相模湾の自然環境の変化について

知ることができます。また、外洋を飛リ回る海島、広く回遊しているウミガメ、黒潮に乗って

流れ着く果実のように、遠くの海がら浜にたどりつくものもあります。私たちは、浜を歩きながら

地球上を広くおおっている海の自然をかいま見ることができるのです。」

「ムカシオオホホジロザメ(メガロドン)の顎歯(復元模型」。

「ムカシオオホホジロザメ(メガロドン)の顎歯(復元模型)

約2300万年前(中新世)から360万年前(鮮新世)まで生息していたサメの仲間で、全長12 m以上に

達したと考えられる大型の種です。現在も生息するホホジロザメの同属という説や、

オトドゥスという絶滅したサメのグループに属するという説など、その分類については

まだ議論か続いています。

達したと考えられる大型の種です。現在も生息するホホジロザメの同属という説や、

オトドゥスという絶滅したサメのグループに属するという説など、その分類については

まだ議論か続いています。

当時は世界中の海域に生息していたと考えられ、大磯周辺に分布する大磯層からも、まれに

発見されます。

発見されます。

『ミショー式自転車』 。

「ミショー式自転車

この自転車は、平塚市明石町の平田忠心氏(明治31年~昭和63年)が所蔵し、東京都の旧・

交通博物館に常設展示示されていましたが、交通博物館の閉館にともない、当館へ寄贈

されました。平田氏は自転車店を経営し、若い頃は自転車競技の選手としても鳴らし、平塚市の

交通文化の発展に尽力された方です。また、大雄山最乗寺の篤信者でもあり、平塚復実講の

講元を生涯にわたり務められ、道了講の普及に貢献されました。

交通博物館に常設展示示されていましたが、交通博物館の閉館にともない、当館へ寄贈

されました。平田氏は自転車店を経営し、若い頃は自転車競技の選手としても鳴らし、平塚市の

交通文化の発展に尽力された方です。また、大雄山最乗寺の篤信者でもあり、平塚復実講の

講元を生涯にわたり務められ、道了講の普及に貢献されました。

前・後輪異径のミショー式自転車です。この自転車は1869年(明治2)にアメリカから購入された

ものと言われています。

ものと言われています。

「ミショー式自転車について

1863年、ピエール・ミショー(フランス〕が考案したミショー式の自転車です。

車輪に直接べタル・クランクを取り付け、前輪を駆動します。

この自転車は発明後、ミショーによって月間400台もが量産されたと伝えられ、べロシベードの

名前で親しまれました。イギリスに渡ったこの自転車は、ポーンシェーカー(骨ゆすぶり)の

愛称で呼ばれ、アメリ力でもP・ラルマンによって特許が取られ量産され、1880年代まで世界に

広まりました。」

名前で親しまれました。イギリスに渡ったこの自転車は、ポーンシェーカー(骨ゆすぶり)の

愛称で呼ばれ、アメリ力でもP・ラルマンによって特許が取られ量産され、1880年代まで世界に

広まりました。」

『相模湾に生きる』。

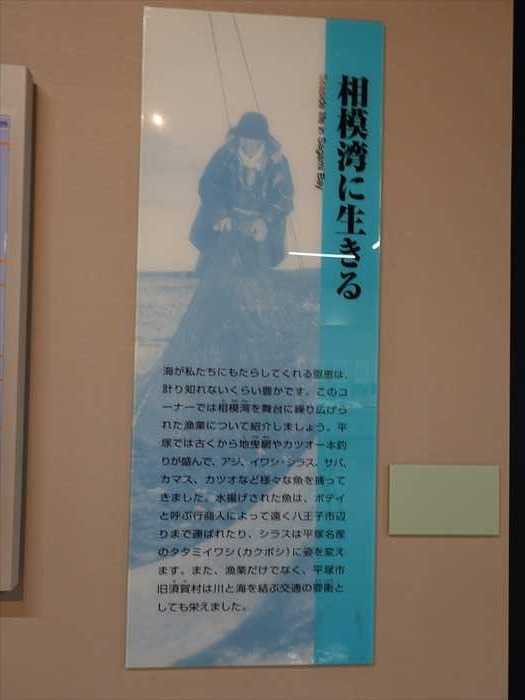

海が私たちにもたらしてくれる恩恵は、計り知れないくらい豊かです。このコーナーでは相模湾を

舞台に繰り広げられた漁業について紹介しましよう。平塚では古くから地曳網やカツオー本釣りが

盛んで、アジ、イワシ・シラス、サバ、カマス、カツオなど様々な魚を捕ってきました。

水掲げされた魚は、ボテイと呼ぶ行商人によって遠く八王子市辺りまで運ばれたり、シラスは

平塚名産のタタミイワシ(カクボシ)に姿を変えます。また、漁業だけでなく、平塚市旧須賀村は

川と海を結ぶ交通の要衝としても栄えました。

舞台に繰り広げられた漁業について紹介しましよう。平塚では古くから地曳網やカツオー本釣りが

盛んで、アジ、イワシ・シラス、サバ、カマス、カツオなど様々な魚を捕ってきました。

水掲げされた魚は、ボテイと呼ぶ行商人によって遠く八王子市辺りまで運ばれたり、シラスは

平塚名産のタタミイワシ(カクボシ)に姿を変えます。また、漁業だけでなく、平塚市旧須賀村は

川と海を結ぶ交通の要衝としても栄えました。

平塚の海岸は砂浜が長く続くため地曳網に適し、昭和初期には合わせて18統もの地曳網が

ありました。現在は、シラス船曳網の影響や乗組員不足などにより、一統が観光網を

操業するだけになりました。

地曳網では現在も木造船を用いています。木造船はFRPの船よりも重く、荒波を受けても

安定感があるためです。大磯や二宮の地曳船と比べると、平塚の船は船体が大きく、先端の

ミヨシがせり上がっているのが特徴です。船の形は、網の規模や対処する波の高さにより

漁場ごとに違いが生じます。

ブリ大謀網(だいぼうあみ)模型。

地曳網用の木造船。

「イキョ」。

「イキョ

カツオ釣りの餌にするシコイワシは、イキョに入れて浜に漬け、馴らしてから船に積んだ。

「マイワイ(万祝)」。

絹や木綿に鶴・亀・松・竹などの縁起のよい絵柄を描いたもので、大漁に網元や船主が、

漁師たちに配ったものです。漁師はこれを着用して、海の神に大漁御礼の参拝をします。

昭和十年代まで盛んに着用されました。

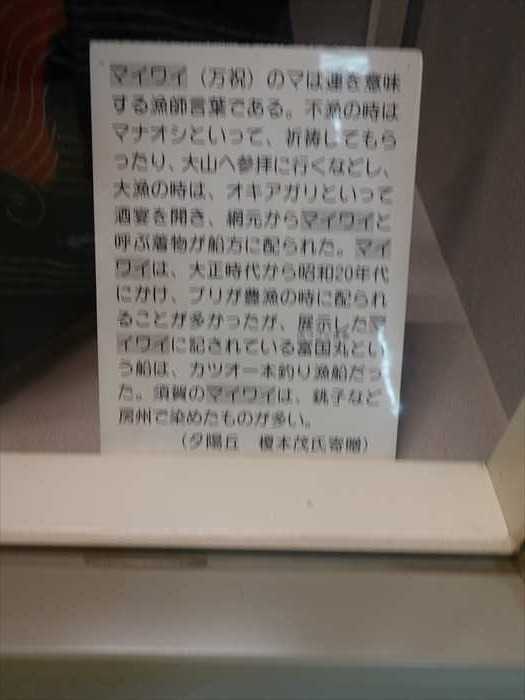

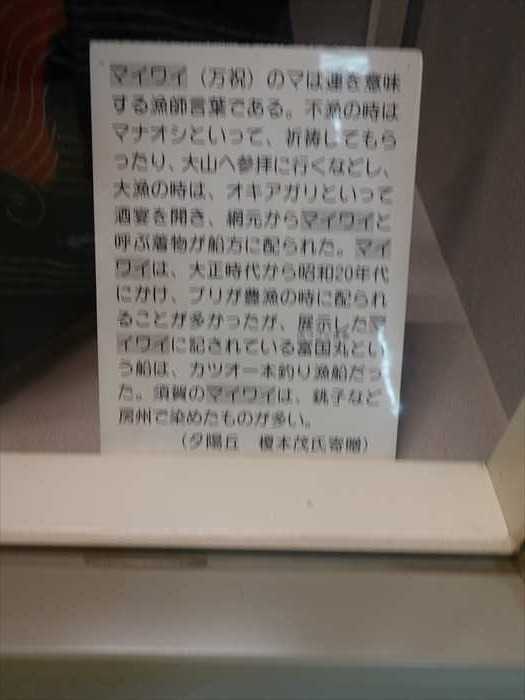

マイワイ(万祝)のマは運を意味する漁師言葉である。不漁の時はマナオシといって、祈祷して

もらったり、大山へ参拝に行くなどし、大漁の時は、オキアガリといって酒宴を開き、網元から

マイワイと呼ぶ着物が船方に配られた。マイワイは、大正時代から昭和20年代にかけて、ブリが

豊漁の時に配られることが多かったが、展示したマイワイに記されている富国丸という船は

カツオ一本釣り漁船だった。須賀のマイワイは、銚子など房州で染めたものが多い。

もらったり、大山へ参拝に行くなどし、大漁の時は、オキアガリといって酒宴を開き、網元から

マイワイと呼ぶ着物が船方に配られた。マイワイは、大正時代から昭和20年代にかけて、ブリが

豊漁の時に配られることが多かったが、展示したマイワイに記されている富国丸という船は

カツオ一本釣り漁船だった。須賀のマイワイは、銚子など房州で染めたものが多い。

「大漁旗 加藤網 松本曻一」。

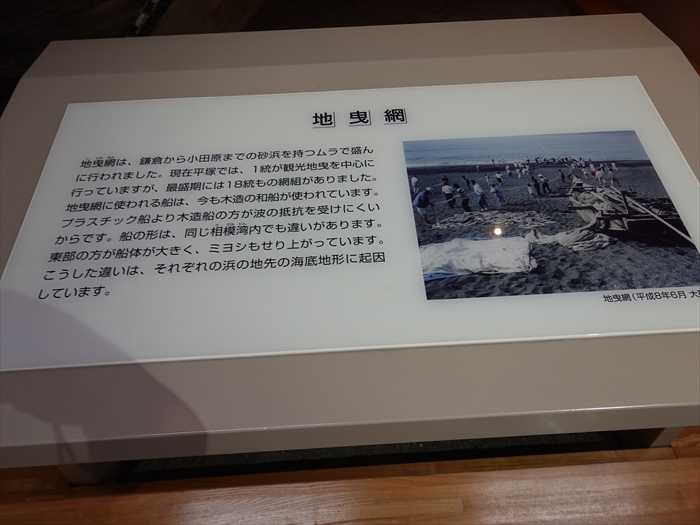

「地曳網

地曳網は、鎌倉から小田原までの砂浜を持つムラで盛んに行われました。現在平塚では、

1統が観光地曳を中心に行っていますが、最盛期には18統もの網組がありました。

1統が観光地曳を中心に行っていますが、最盛期には18統もの網組がありました。

地引網こ使われる船は、今も木造の和船が使われています。

プラスチック船より木造船の方が波の抵抗を受けにくいからです。船の形は、同じ相模湾内でも

違いがあります。

違いがあります。

東部の方が船体が大きく、ミヨシもせり上がっています

こうした.違いは、それぞれの浜の地先の海底地形に起因しています。」

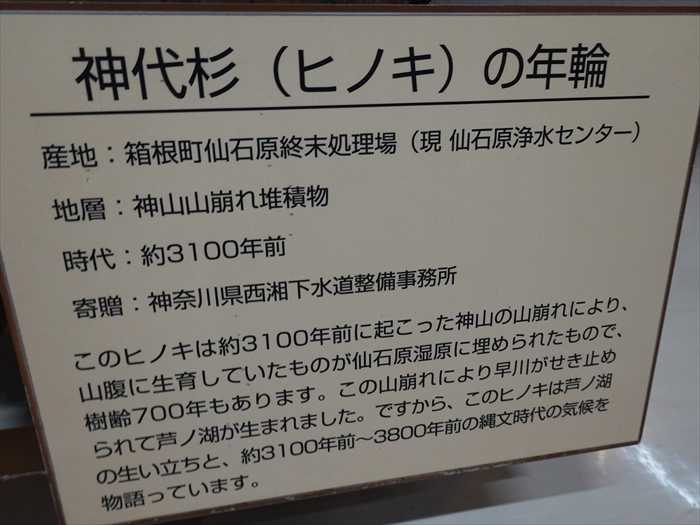

「神代杉(ヒノキ)の年輪

産地: 箱根町仙石原終末処理場(現仙石原浄化センター)

地層 : 神山山崩れ堆積物

時代 : 約3100年前

寄贈 : 神奈川県西湘下水道整備事務所

このヒノキは約3100年前に起こった神山の山崩れにより、山腹に生育していたものが

仙石原湿原に埋められたもので、樹齢700年もあります。この山崩れにより早川がせき止め

仙石原湿原に埋められたもので、樹齢700年もあります。この山崩れにより早川がせき止め

られて芦ノ湖が生まれました。ですから、このヒノキは芦ノ湖の生い立ちと、約3100年前~

3800年前の縄文時代の気候を物語っています。

3800年前の縄文時代の気候を物語っています。

・・・もどる・・・

・・・つづく・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[平塚市歴史散歩] カテゴリの最新記事

-

第72回湘南平塚七夕祭り(その4) 2024.08.23

-

第72回湘南平塚七夕祭り(その3) 2024.08.22

-

第72回湘南平塚七夕祭り(その2) 2024.08.21

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.