PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

奥津渓の清流と紅葉

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

【公園掃除の在り方 … Gママさん

Gママさん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

【公園掃除の在り方 …

Gママさん

Gママさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: JINさんの農園

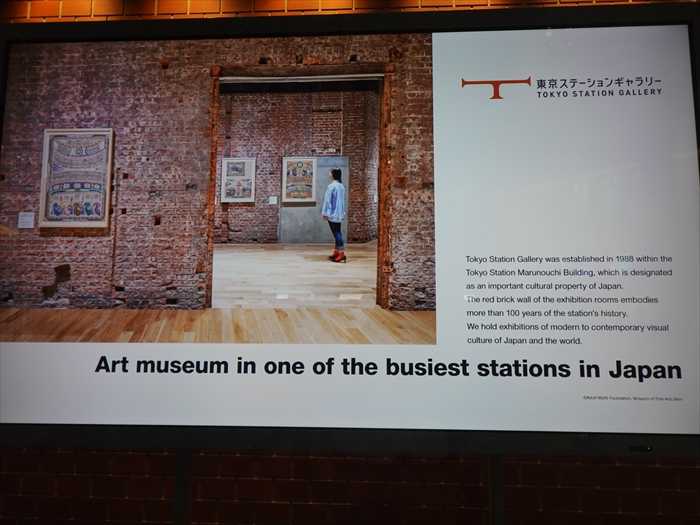

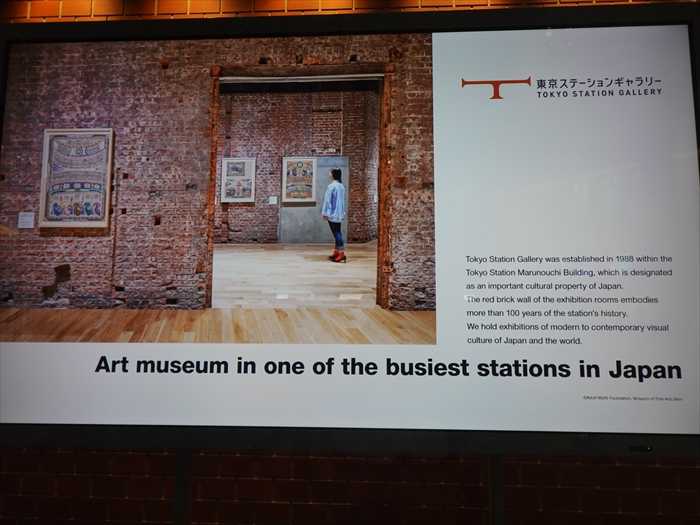

東京ステーションギャラリー案内

歴史と未来をつなぐ

歴史と未来をつなぐ

東京駅の美術館

駅を単なる通過点ではなく、香り高い文化の場として皆様に提供したいという願いを込めて、

東京駅丸の内駅舎内に誕生しました。」

「 Art museum in one of the busiest stations in Japan

Tokyo Station Gallery was established in 1988 within the Tokyo Station

Marunouchi Building, which is designated as an important cultural property of Japan.

The red brick wall of the exhibition rooms embodies more than 100 years of the station's

history.

history.

We hold exhibitions of modern to contemporary visualculture of Japan and the world.」

東京ステーションギャラリー では2023年4月15日(土)~6月11日(日)の間、

展覧会「 大阪の日本画 」を開催中であった。

明治から昭和前期にかけて大阪で生まれた日本画に光をあてた本展には、大阪中之島美術館が

長年かけて収集したコレクションと、全国から集めた優品とをあわせた約150点を出品。

(会期中、展示替えあり)。

本展は、大阪中之島美術館で開催(1/21~4/2)の「開館1周年記念特別展 大阪の日本画」の

巡回展であるとのこと。(内容は一部異なる。)

中村貞以「失題」大正10年(1921) 大阪中之島美術館

脇息(きょうそく)に両肘をつき、足を崩した女性が画面いっぱいに描かれている。

頭と腕を断ち切り、彼女が身にまとう朱色の着物が画面の半分以上を占める大胆な構図に

特徴がある作品。

肩や大きく膨らんだ腰回りの体のライン、背後で円を描く帯、脇息の脚など各所で曲線が

強調され、ボリューム感やリズム感が生まれている。

脇息とは畳や床に座った時に肘を置いて休むための座具で座椅子と合わせて使う「肘掛け」。

美人と言うより愛嬌のある顔。着物には蝙蝠の金色の柄が。

中村貞以は手が不自由であったため、両手の間に絵筆を収めた「合掌描き」で

この作品を描いたのだと。

「開館時間 10:00~18:00」

別の絵画のポスター。

生田花朝「天神祭」昭和10年(1935)頃 大阪府立中之島図書館

日本の三大祭りの一つ、大阪の天神祭。

生田花朝が描いているのは徳川末期の天神祭の光景。

市内を流れる大川(旧淀川)に浮かぶ船渡御は今も盛んで、その花火大会は大阪を代表する花火。

さらに。

菅楯彦「阪都四つ橋」昭和21年(1946)鳥取県立博物館

東京ステーションギャラリー では2023年4月15日(土)~6月11日(日)の間、

展覧会「 大阪の日本画 」を開催中であった。

明治から昭和前期にかけて大阪で生まれた日本画に光をあてた本展には、大阪中之島美術館が

長年かけて収集したコレクションと、全国から集めた優品とをあわせた約150点を出品。

(会期中、展示替えあり)。

本展は、大阪中之島美術館で開催(1/21~4/2)の「開館1周年記念特別展 大阪の日本画」の

巡回展であるとのこと。(内容は一部異なる。)

中村貞以「失題」大正10年(1921) 大阪中之島美術館

脇息(きょうそく)に両肘をつき、足を崩した女性が画面いっぱいに描かれている。

頭と腕を断ち切り、彼女が身にまとう朱色の着物が画面の半分以上を占める大胆な構図に

特徴がある作品。

肩や大きく膨らんだ腰回りの体のライン、背後で円を描く帯、脇息の脚など各所で曲線が

強調され、ボリューム感やリズム感が生まれている。

脇息とは畳や床に座った時に肘を置いて休むための座具で座椅子と合わせて使う「肘掛け」。

美人と言うより愛嬌のある顔。着物には蝙蝠の金色の柄が。

中村貞以は手が不自由であったため、両手の間に絵筆を収めた「合掌描き」で

この作品を描いたのだと。

「開館時間 10:00~18:00」

別の絵画のポスター。

生田花朝「天神祭」昭和10年(1935)頃 大阪府立中之島図書館

日本の三大祭りの一つ、大阪の天神祭。

生田花朝が描いているのは徳川末期の天神祭の光景。

市内を流れる大川(旧淀川)に浮かぶ船渡御は今も盛んで、その花火大会は大阪を代表する花火。

さらに。

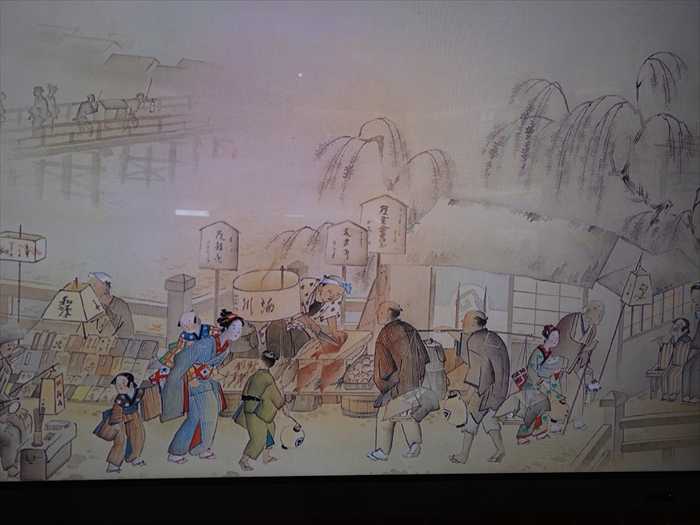

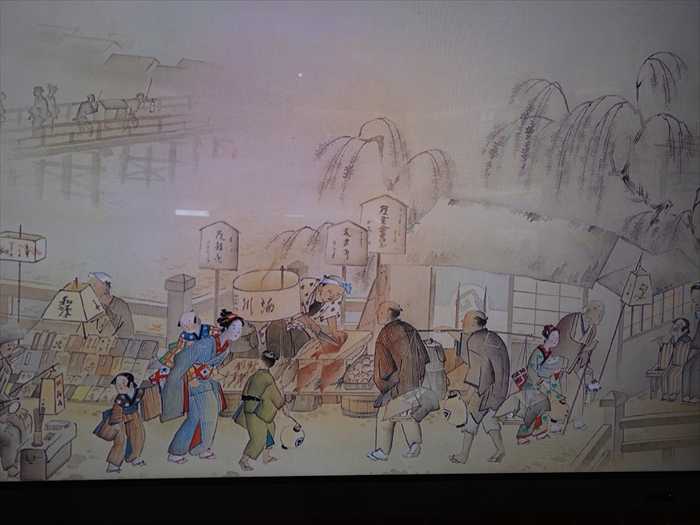

菅楯彦「阪都四つ橋」昭和21年(1946)鳥取県立博物館

古き良き大阪庶民の生活を温かく表現した「浪速風俗画」を確立した

菅楯彦(すがたてひこ)の作品。

四つ橋は、長堀川と西横堀川が交差する地点に「ロ」の字型に架けられていた上繋橋、下橋、

炭屋橋、吉野屋の4つの橋の姿を一括して称した名称である。

現在は埋め立てられているが、かっては道路、水路、市電にとっての重要な交通の要所であると

ともに大阪名所として知られていた。楯彦は行き交う人々や露店の様子など、市民の憩いの場で

あった四つの姿を温かみのある筆致で描いている。

まだまだ!!

島成園「祭りのよそおい」大正2年(1913)大阪中之島美術館

祭りのため、上等な着物と履物、髪飾りをつけた左に座るニ人。並んで座る絞り染を着た少女は

簡素な帯をつけ、羨ましそうな眼をニ人に向ける。

菅楯彦(すがたてひこ)の作品。

四つ橋は、長堀川と西横堀川が交差する地点に「ロ」の字型に架けられていた上繋橋、下橋、

炭屋橋、吉野屋の4つの橋の姿を一括して称した名称である。

現在は埋め立てられているが、かっては道路、水路、市電にとっての重要な交通の要所であると

ともに大阪名所として知られていた。楯彦は行き交う人々や露店の様子など、市民の憩いの場で

あった四つの姿を温かみのある筆致で描いている。

まだまだ!!

島成園「祭りのよそおい」大正2年(1913)大阪中之島美術館

祭りのため、上等な着物と履物、髪飾りをつけた左に座るニ人。並んで座る絞り染を着た少女は

簡素な帯をつけ、羨ましそうな眼をニ人に向ける。

離れたところから三人をじっと見つめる少女は素足に草履姿で、髪飾りはたった一輪の野辺の花。

親の経済状況が残酷に反映されて子供社会にも明らかな貧富の格差があることを、21歳の成園は

親の経済状況が残酷に反映されて子供社会にも明らかな貧富の格差があることを、21歳の成園は

少女の表情や装いを描き分けて見事に表現した。

これでもかと!!

「 北野恒富「宝恵籠(ほえかご)」昭和6年(1931)頃 大阪府立中之島図書館

1月10日の「十日えびす」に合わせて行われる伝統行事「宝恵籠駕籠行列」に乗る若い舞妓が、

柔らかく明るい画風で描かれているのであった。

伏し目がちな眼差しが悪魔派?なのか。しかし、キリッとした表情で、商いの町に生きる女性の

意志の強さが出ているのだと。

さらに、絞りの帯が細かく精細に描かれているのであった。

その他にも、「 様々な作品 」👈リンク が展示されていると。

そして最後に 八重洲口への地下道 を歩いて 八重洲口へ 。

JR東海 は、2023年5月20日よりJR東京駅の「 八重洲コンコース 」で、実寸大の空也上人立像

などを展示する「 空也上人大集合展 」を実施していたのであった。

スペースには47体の立像パネルがズラッと並んでいた。

各地の方言で「そうだ 京都、行こう。」が書かれている のであった。

「 空也上人大集合展 」。

JR東海によると、東海道新幹線の5月1~15日の利用状況は前年比30%増となったが、

新型コロナウイルスの影響などを受けていない令和元年比では3%減。

今回のキャンペーン効果でさらに新幹線利用を促していきたい考えで、

「(六波羅蜜寺に展示されている)本物の空也上人立像にも会いに京都にきてほしい」としている。

「そぎゃんばい 京都、行かんば。」と佐賀県の方言で。

空也上人の「顔出しパネル」も。

「 重要文化財 空也上人立像 康勝作 鎌倉時代・13世紀 」。

レプリカ?であったが、本物は六波羅蜜寺でも撮影出来ないので貴重な機会であった!!

廻り込んで。

開いた口から木造の小さな阿弥陀立像が六体現れ出るさまは、「 空也上人 」👈リンクが

「南無阿弥陀仏」の名号を唱えると、その声が阿弥陀如来の姿に変じたとする伝承を立体化した

ものとして有名である。

そして八重洲中央口改札を入り、中央通路を少し進んだ場所にある銅像「 仲間 」。

「仲間」の像は日本を代表する 圓鍔勝三氏による作品 で、歴史ある作品の1つとして

東京駅の中でも存在感のあるスポットとなっているのであった。

そして久しぶりに、元同僚と合うために山手線を利用して五反田駅に向かったのであった

・・・ もどる ・・・

・・・END・・・

これでもかと!!

「 北野恒富「宝恵籠(ほえかご)」昭和6年(1931)頃 大阪府立中之島図書館

1月10日の「十日えびす」に合わせて行われる伝統行事「宝恵籠駕籠行列」に乗る若い舞妓が、

柔らかく明るい画風で描かれているのであった。

伏し目がちな眼差しが悪魔派?なのか。しかし、キリッとした表情で、商いの町に生きる女性の

意志の強さが出ているのだと。

さらに、絞りの帯が細かく精細に描かれているのであった。

その他にも、「 様々な作品 」👈リンク が展示されていると。

そして最後に 八重洲口への地下道 を歩いて 八重洲口へ 。

JR東海 は、2023年5月20日よりJR東京駅の「 八重洲コンコース 」で、実寸大の空也上人立像

などを展示する「 空也上人大集合展 」を実施していたのであった。

スペースには47体の立像パネルがズラッと並んでいた。

各地の方言で「そうだ 京都、行こう。」が書かれている のであった。

「 空也上人大集合展 」。

JR東海によると、東海道新幹線の5月1~15日の利用状況は前年比30%増となったが、

新型コロナウイルスの影響などを受けていない令和元年比では3%減。

今回のキャンペーン効果でさらに新幹線利用を促していきたい考えで、

「(六波羅蜜寺に展示されている)本物の空也上人立像にも会いに京都にきてほしい」としている。

「そぎゃんばい 京都、行かんば。」と佐賀県の方言で。

空也上人の「顔出しパネル」も。

「 重要文化財 空也上人立像 康勝作 鎌倉時代・13世紀 」。

レプリカ?であったが、本物は六波羅蜜寺でも撮影出来ないので貴重な機会であった!!

廻り込んで。

平安時代の中期に「南無阿弥陀仏」を唱えて人々に念仏を広めた六波羅蜜寺の開祖である

空也上人の像である。 空也上人が「南無阿弥陀仏」を唱えるとその一音一音

(南・無・阿・弥・陀・仏)が阿弥陀仏になったという伝説を彫刻化している。

彫刻自体は、鎌倉時代前期の作で、運慶の四男・康勝の作である。

左手には鹿の角のついた杖を持ち、布教のために履きこんだ草履で大地をしっかりと踏みしめ、

痩せてはいるが民衆と共に生活 した空也上人の力強さを表現している。

布教だけでなく、橋を架けたり井戸を掘るなど「市聖」と呼ばれ民衆から慕われた空也を

生き生きと表現していて、その 写実的な表現からは空也の死後250年ほど経ってから

制作されたとは思えない生命力が感じられるのであった。

開いた口から木造の小さな阿弥陀立像が六体現れ出るさまは、「 空也上人 」👈リンクが

「南無阿弥陀仏」の名号を唱えると、その声が阿弥陀如来の姿に変じたとする伝承を立体化した

ものとして有名である。

そして八重洲中央口改札を入り、中央通路を少し進んだ場所にある銅像「 仲間 」。

「仲間」の像は日本を代表する 圓鍔勝三氏による作品 で、歴史ある作品の1つとして

東京駅の中でも存在感のあるスポットとなっているのであった。

そして久しぶりに、元同僚と合うために山手線を利用して五反田駅に向かったのであった

・・・ もどる ・・・

・・・END・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

-

龍の口竹灯籠へ-2 2025.11.24

-

龍の口竹灯籠へ-1 2025.11.23

-

片瀬西海岸からの夕景-2 2025.11.22

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.