PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

【甥のステント挿入… New!

Gママさん

New!

Gママさん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

【甥のステント挿入…

New!

Gママさん

New!

Gママさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: JINさんの農園

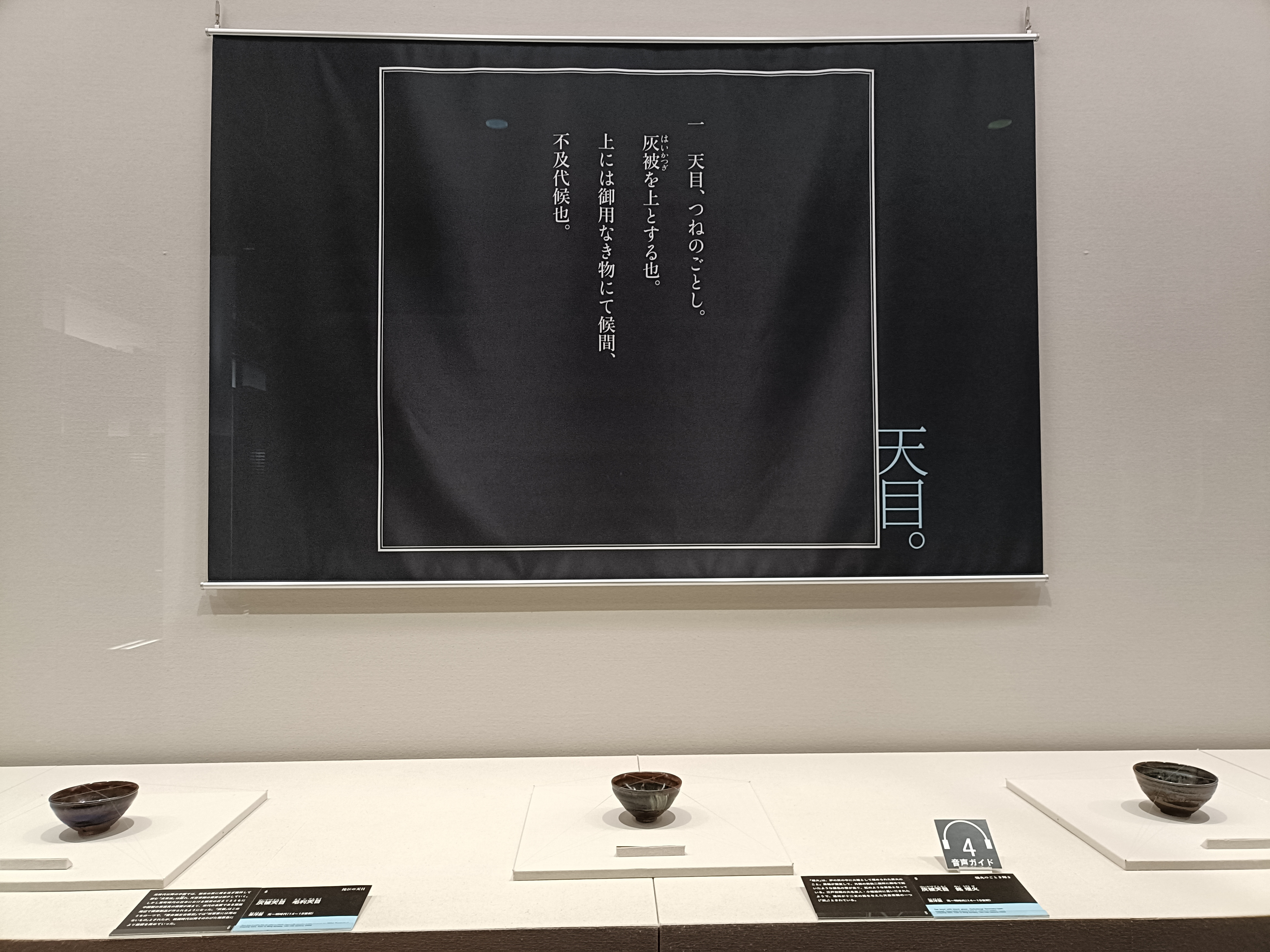

そして展示物の観賞用の部屋・第一展示室に入る。

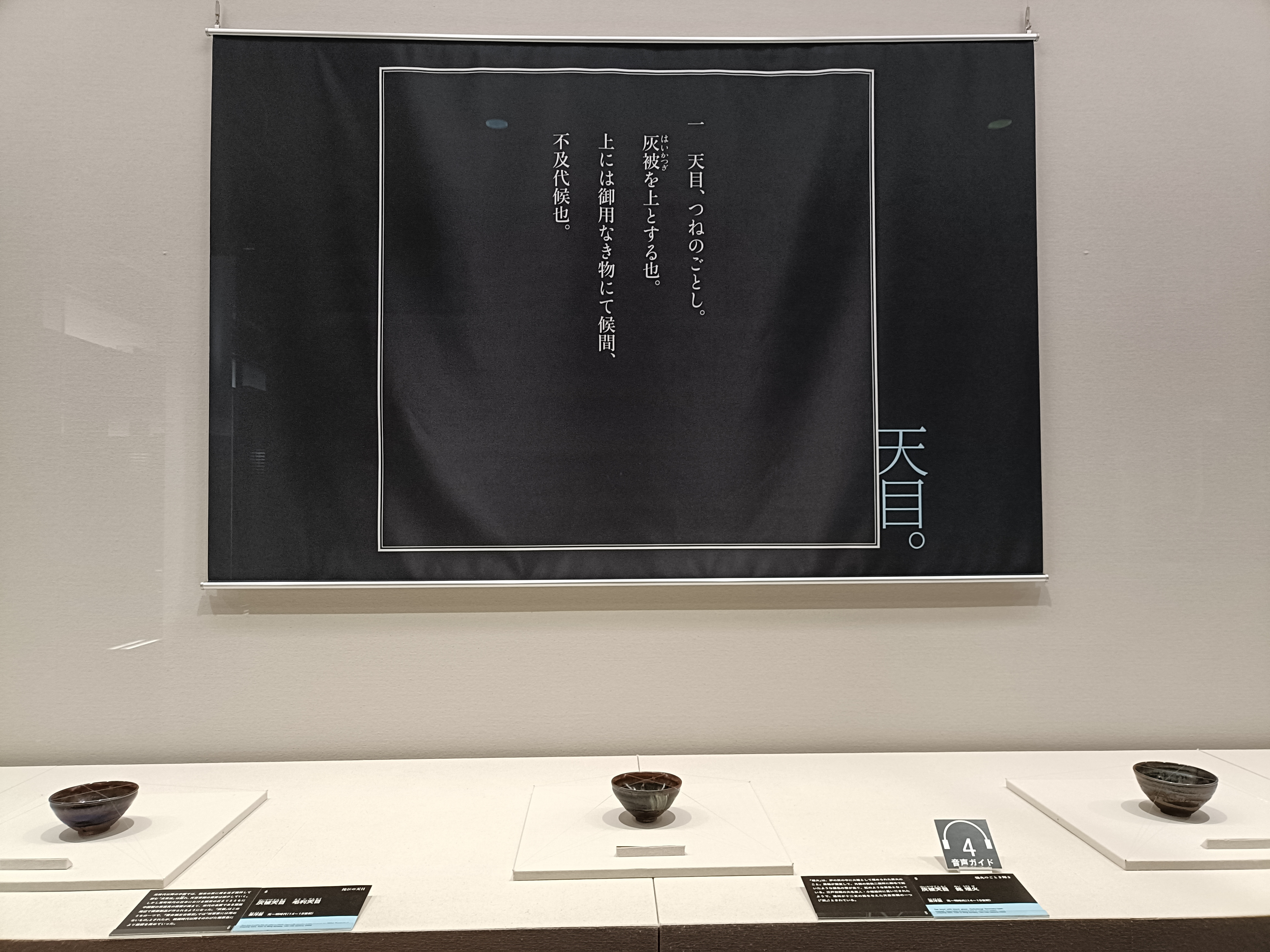

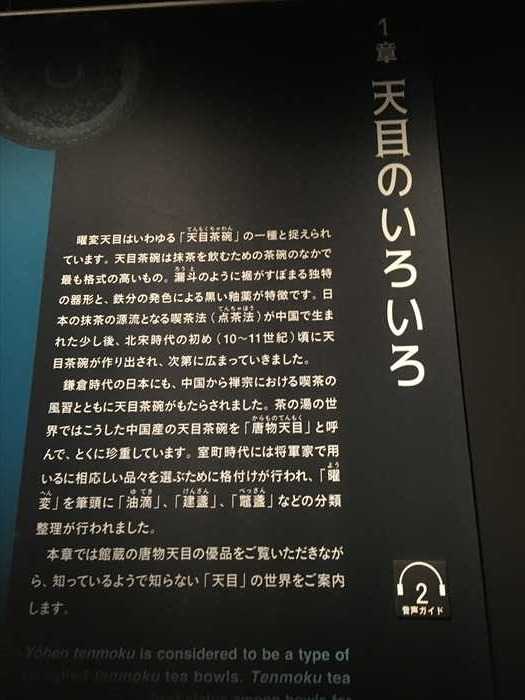

第1章 天目のいろいろ

第1章 天目のいろいろ

鎌倉時代の日本にも、中国から禅宗における喫茶の風習とともに天目茶碗がもたらされました。

茶の湯の世界ではこうした中国産の天目茶碗を「唐物天目」と呼んで、とくに珍重しています。

室町時代には将軍家で用いるに相応しい品々を選ふために格付けが行われ、「曜変」を筆頭に

「油滴」、「建盞(けんさん)」、「鼈盞(べっさん)」などの分類整理が行われました。

茶の湯の世界ではこうした中国産の天目茶碗を「唐物天目」と呼んで、とくに珍重しています。

室町時代には将軍家で用いるに相応しい品々を選ふために格付けが行われ、「曜変」を筆頭に

「油滴」、「建盞(けんさん)」、「鼈盞(べっさん)」などの分類整理が行われました。

本章では館蔵の唐物天目の優品をご覧いただきながら、知っているようで知らない「天目」の

世界をご案内します。

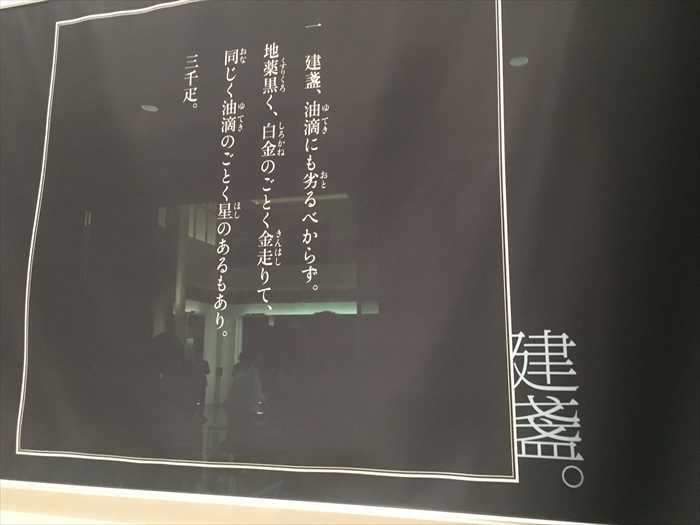

「 建盞(けんさん)

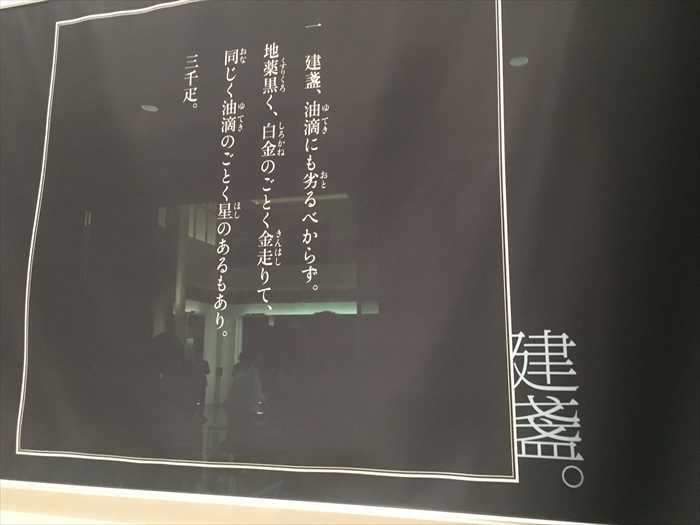

一 建盞、油滴にも劣るべからず。

「元時代以降の中国では、粉末の茶に湯を注ぎ撹拌して飲む「点茶法」は廃れ、天目茶碗の需要は

減少していく。しかし室町時代の日本における喫茶の広まりとともに中国製の茶道具の需要が

高まり、宋代の名窯である建窯周辺で模倣製品が作られるようになった。「灰被」はこのうちの

一つで、『君台観左右帳記』では「将軍家には用のないもの」とされたが、戦国時代以降その

わびた釉景色により価値を高めていった。」

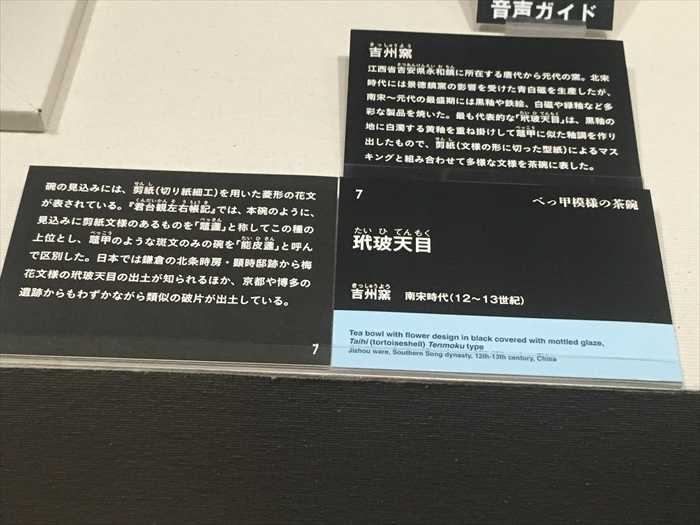

7.玳玻天目(たいひてんもく)

吉州窯 南宋時代(12~13世紀)

べっ甲模様の茶碗 」

7.玳玻天目(たいひてんもく)

吉州窯 南宋時代(12~13世紀)

べっ甲模様の茶碗 」

吉州窯

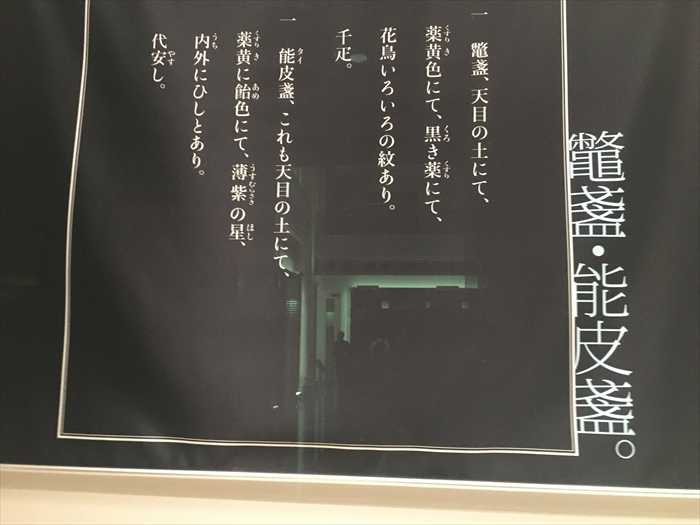

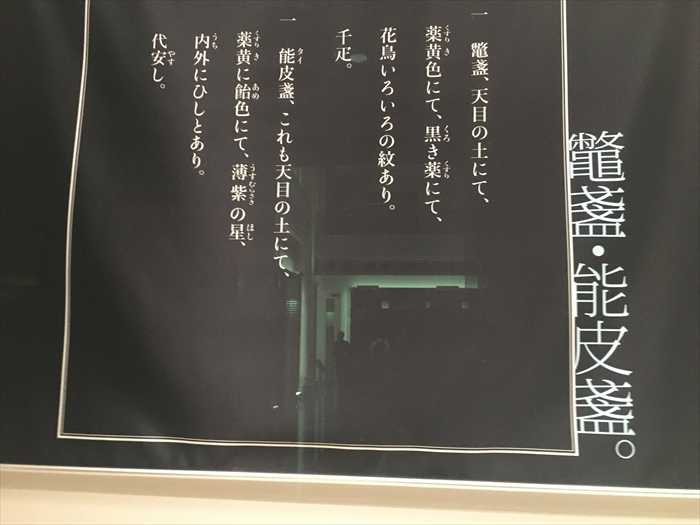

「鼈盞・能皮盞

一 鼈盞、天目の土にて、薬黄色にて、黒き薬にて、花鳥いろいろの紋あり。

千疋

一 能皮盞、これも天目の土にて、薬黃に飴色にて、薄紫の星、内外にひしとあり。

代安し。」

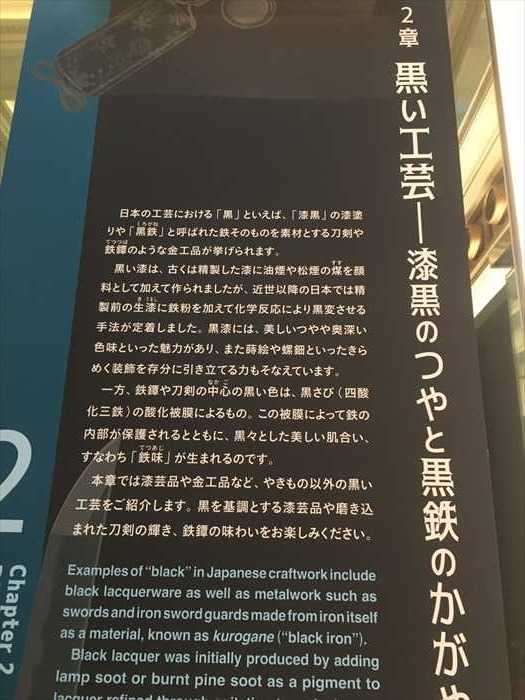

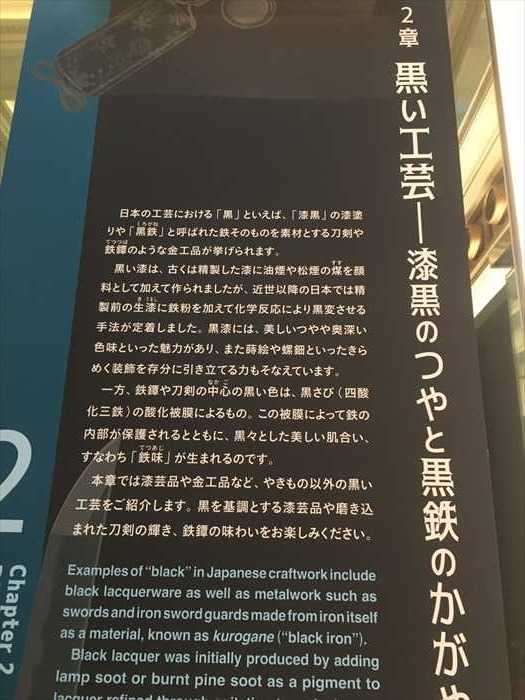

「 2章 黒い工芸---漆黒のつやと黒鉄のかがやき

日本の工芸における「黒」といえば、「漆黒」の漆塗りや「黒鉄(くろがね)」と呼ばれた鉄

そのものを素材とする刀剣や鉄鐔(てつつば)のような金工品が挙げられます.

黒い漆は、古くは精製した漆に油煙や松煙の煤を顔料として加えて作られましたが、近世以降の

日本では精製前の生漆(きうるし)に鉄粉を加えて化学反応により黒変させる手法が定着しました。

黒漆には、美しいつやや奥深い色味といった魅力があり、また蒔絵や螺鈿といったきらめく装飾を

存分に引き立てる力もそなえています。一方、鉄鐔や刀剣の中心(なかご)の黒い色は、黒さび(四酸化三鉄)の酸化被腹によるもの。この

別の角度から

![旅立ちの美術 | レポート | アイエム[インターネットミュージアム]](https://www.museum.or.jp/storage//article_objects/2021/04/19/9364dfc44e00_l.jpg)

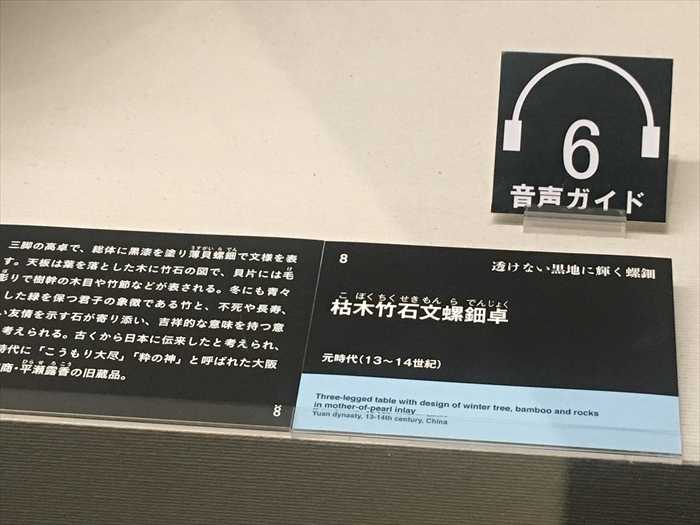

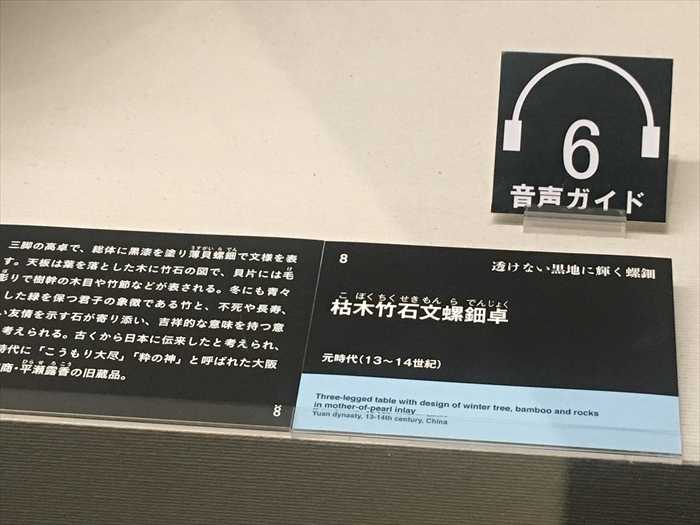

8.枯木竹石文螺鈿卓(こぼくちくせきもんらでんじょく)

元時代( 3 ~ 14世紀)

漆を幾度も塗り重ねた厚い層を彫って文様を表す彫漆のうち、表面を黒漆塗りしたものを

「地黒」と呼ぶ。本作では黒漆の厚い層に朱漆を挟んでいる。4段重ねの

硯箱の蓋。

硯箱の内部。

振り返って。

雪華蒔絵印籠

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

世界をご案内します。

「 建盞(けんさん)

一 建盞、油滴にも劣るべからず。

地薬黒く、白金のごとく金走りて

同じく油滴のごとく星のあるもあり。

三千疋。

」

訳は【建盞(けんさん)

建盞は、油滴天目(ゆてきてんもく)にも劣ってはならない。

釉薬(うわぐすり)は黒く、白銀のように金色の文様が走っており、

油滴天目と同様に、星のような斑点があるものもある。

値段は三千疋(ぴき)。】と。

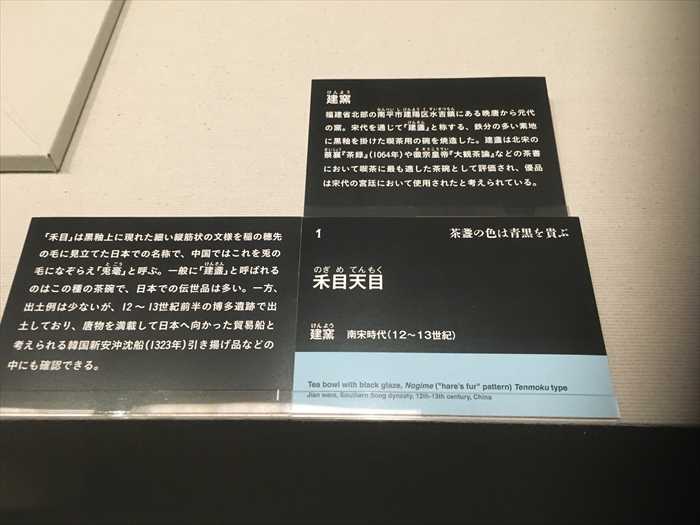

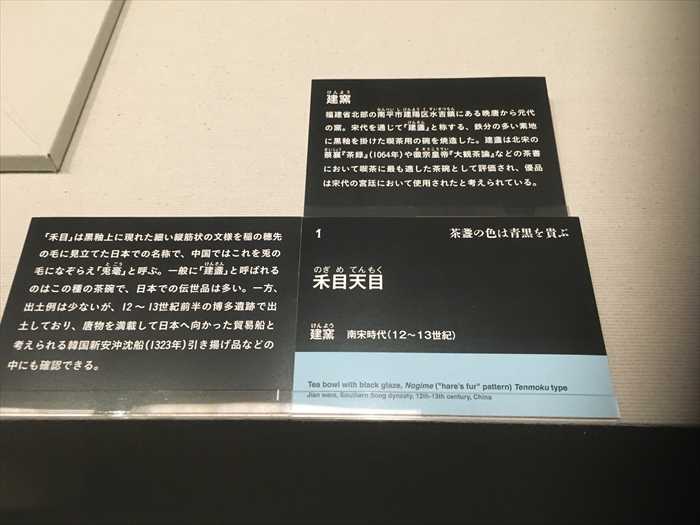

1. 禾目天目(のぎめてんもく)

建窯(けんよう) 南宋時代(12 ~ 13世紀)

「 建窯

福建省北部の南平市建陽区水吉鎮(すいきつちん)にある晩唐から元代の窯。宋代を通じて

「 建盞(けんさん) 」と称する、鉄分の多い素地に黒釉を掛けた喫茶用の碗を焼造した。

建盞は北宋の蔡襄(さいじょう)『茶録』(1064年)や徽宗(きそう)皇帝『大観茶論』などの

茶書において喫茶に最も適した茶碗として評価され、優品は宋代の宮廷において使用されたと

考えられている。」

近づいて。

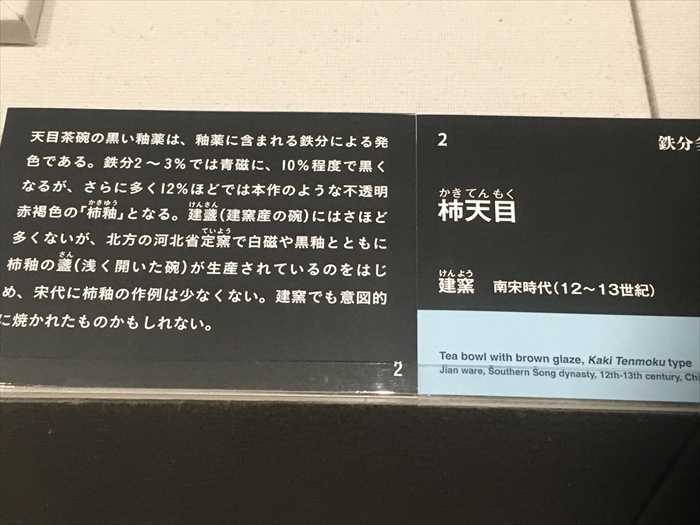

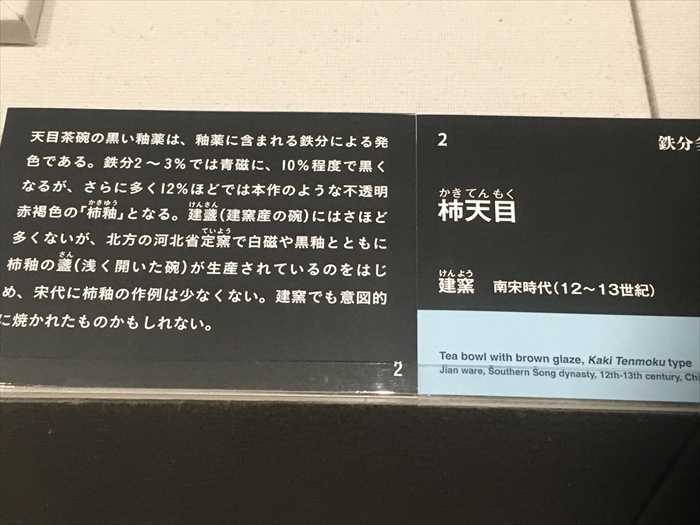

2.柿天目

建窯 南宋時代(12 ~ 13世紀)

鉄分・・・・・

天目茶碗の黒い釉薬は、釉薬に含まれる鉄分による発色である。鉄分2 ~ 3 %では青磁に、

10 %程度で黒くなるが、さらに多く12%ほどでは本作のような不透明赤褐色の「柿釉」と

なる。建盞(建窯産の碗)にはさほど多くないが、北方の河北省定窯で白磁や黒釉とともに

柿釉の盞(浅く開いた碗)が生産されているのをはじめ、宋代に柿釉の作例は少なくない。

建窯でも意図的に焼かれたものかもしれない。

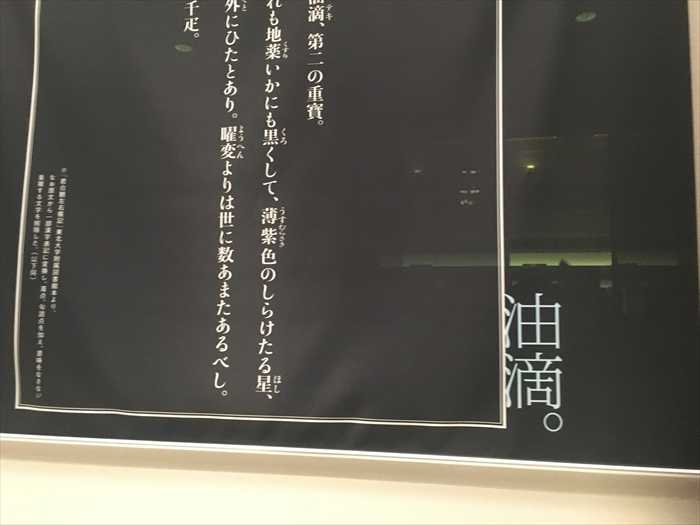

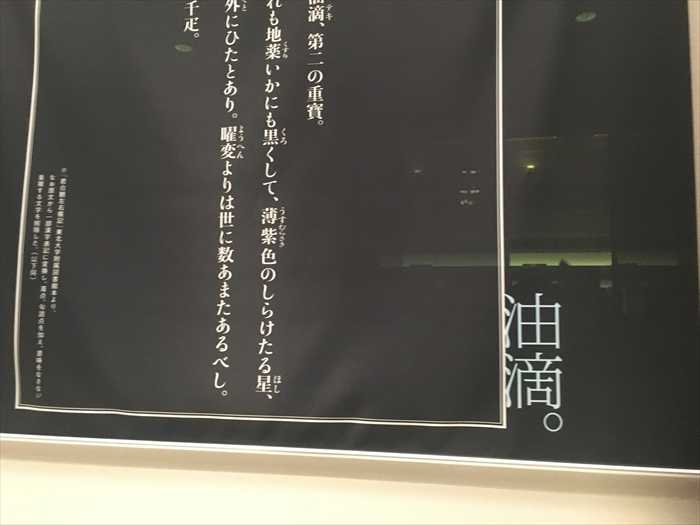

「 油滴

油滴、第二の重寶

これも地薬いかにも黒くして、薄紫色のしらけたる星、

内外にひたとあり。曜変よりは世に数あまたあるべし 五千疋 」

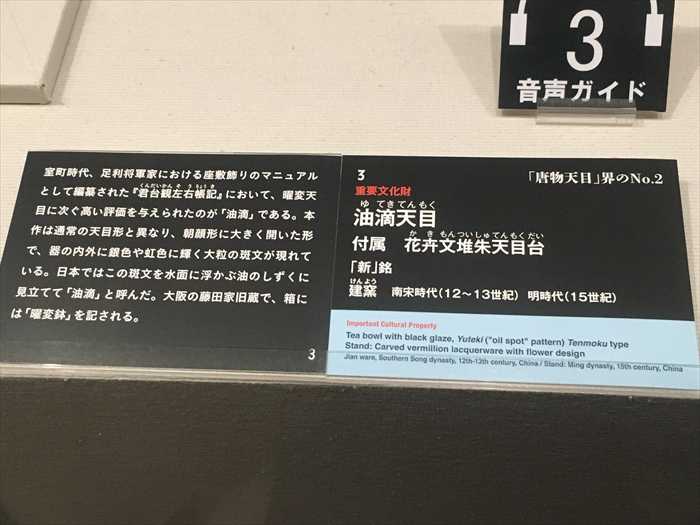

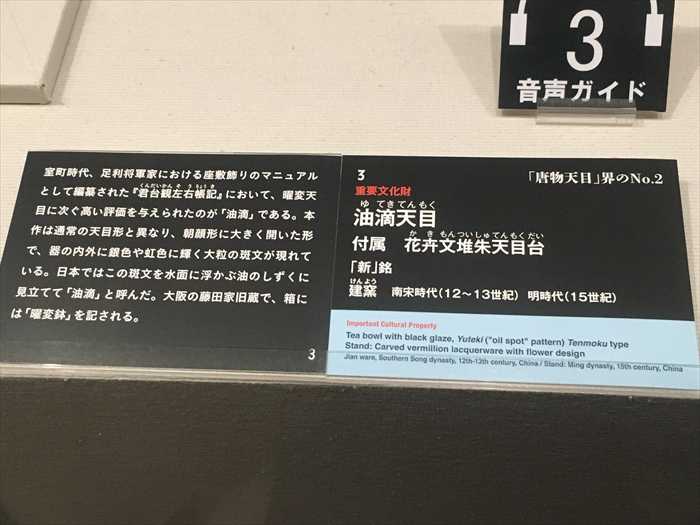

3.油滴天目(ゆてきてんもく)

「室町時代、足利将軍家における座敷飾りのマニュアルとして編第された『君台観左右帳記』に

おいて、曜変天目に次ぐ高い評価を与えられたのが「油滴」である。本作は通常の天目形と異なり、

朝顔形に大きく開いた形で、器の内外に銀色や虹色に輝く大粒の斑文が現れている。日本では

この斑文を水面に浮かぶ油のしずくに見立てて「油滝」と呼んだ。大阪の藤田家旧蔵で、箱には

「曜変鉢」を記される。」

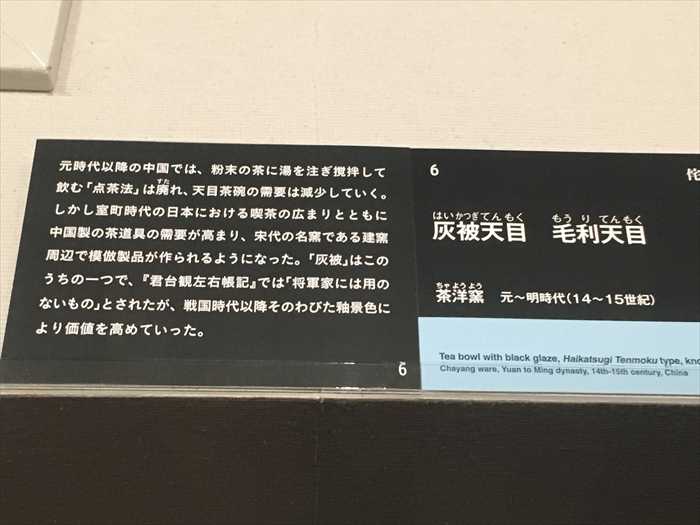

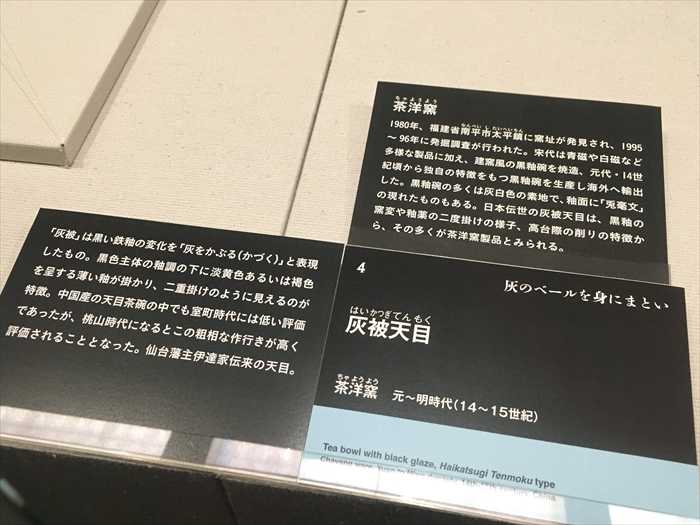

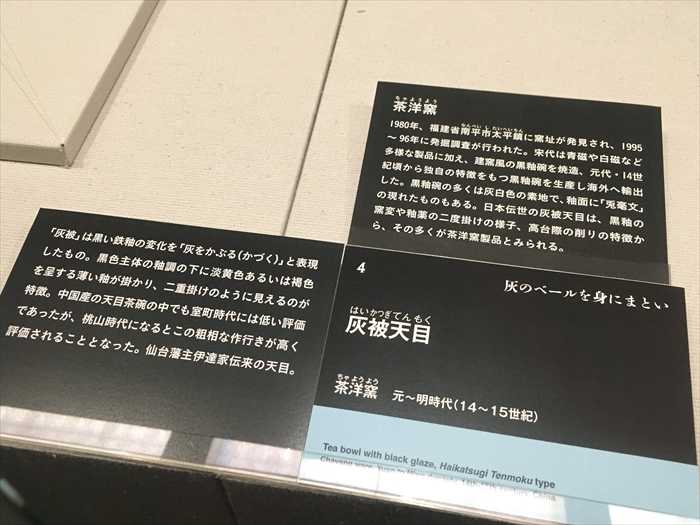

4.灰被天目(はいかつぎてんもく)

茶洋窯 元~明時代(14~15世紀)

灰のベールを身にまとい

「 茶洋窯

1980年、福建省南平市太平鎮に窯址が発見され、1995~96年に発掘調査が行われた。宋代は

青磁や白磁など多様な製品に加え、建窯風の黒釉碗を焼造、元代・14世紀頃から独自の特徴を

もつ黒釉碗を生産し海外へ輸出した。黒釉碗の多くは灰白色の素地で、釉面に「兎毫文」の

現れたものもある。日本伝世の灰被天目は、黒釉の窯変や釉薬のニ度掛けの様子、高台際の

削りの特徴から、その多くが茶用窯製品とみられる。」

5.灰被天目 銘 埋火

茶用窯 元~明時代(14~15世紀)

元時代以降の中国では粉末の茶に湯を注ぎ撹拌して飲む

「点茶法」(日本の抹茶の源流)はすたれ、

天目の需要は減少

していく。しかし室町時代の日本で茶の湯が普及するとともに

中国製茶道具の

需要が高まり、宋時代の天目の名窯である

建窯周辺で模倣製品が作られるようになった。

こうしたものの

うち、黒釉の上に灰が被ったような変化のある釉調を見せる

ものを

「灰被(はいかつぎ)」と呼ぶ。「灰被」は『君台観左右帳記』では「将軍家には用のないもの」

とされたが、戦国時代以降そのわびた釉景色により価値を高めていった。

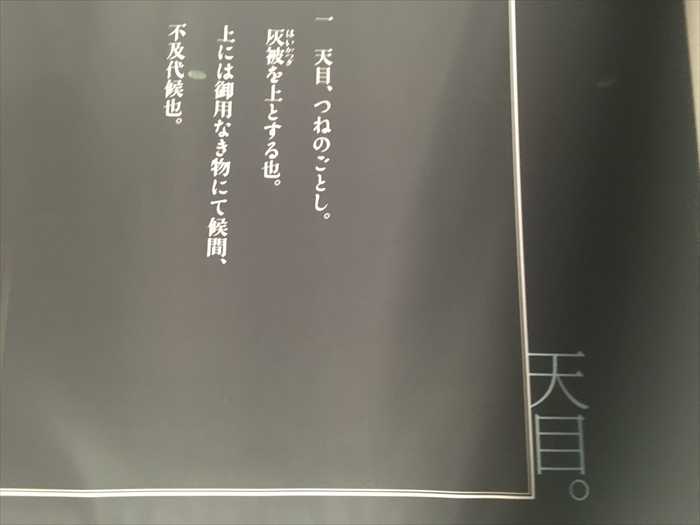

「 天目

一 天目、つねのごとし。

訳は【建盞(けんさん)

建盞は、油滴天目(ゆてきてんもく)にも劣ってはならない。

釉薬(うわぐすり)は黒く、白銀のように金色の文様が走っており、

油滴天目と同様に、星のような斑点があるものもある。

値段は三千疋(ぴき)。】と。

1. 禾目天目(のぎめてんもく)

建窯(けんよう) 南宋時代(12 ~ 13世紀)

茶

盞の色は青黒を貴ぶ

「 建窯

福建省北部の南平市建陽区水吉鎮(すいきつちん)にある晩唐から元代の窯。宋代を通じて

「 建盞(けんさん) 」と称する、鉄分の多い素地に黒釉を掛けた喫茶用の碗を焼造した。

建盞は北宋の蔡襄(さいじょう)『茶録』(1064年)や徽宗(きそう)皇帝『大観茶論』などの

茶書において喫茶に最も適した茶碗として評価され、優品は宋代の宮廷において使用されたと

考えられている。」

「禾目」は黒釉上に現れた細い縦筋状の文様を稲の穂先の毛に見立てた日本での名称で、中国では

これを兎の毛になぞらえ「兎毫(とごう)と呼ぶ。一般に「建盞」と呼ばれるのはこの種の茶碗で、

日本での伝世品は多い。一方、

これを兎の毛になぞらえ「兎毫(とごう)と呼ぶ。一般に「建盞」と呼ばれるのはこの種の茶碗で、

日本での伝世品は多い。一方、

出土例は少ないが、12~13世紀前半の博多遺跡で出土しており、唐物を満載して日本へ向かった

貿易船と考えられる韓国新安沖沈船(1323年)引き揚げ品などの中にも確認できる。

貿易船と考えられる韓国新安沖沈船(1323年)引き揚げ品などの中にも確認できる。

近づいて。

2.柿天目

建窯 南宋時代(12 ~ 13世紀)

鉄分・・・・・

天目茶碗の黒い釉薬は、釉薬に含まれる鉄分による発色である。鉄分2 ~ 3 %では青磁に、

10 %程度で黒くなるが、さらに多く12%ほどでは本作のような不透明赤褐色の「柿釉」と

なる。建盞(建窯産の碗)にはさほど多くないが、北方の河北省定窯で白磁や黒釉とともに

柿釉の盞(浅く開いた碗)が生産されているのをはじめ、宋代に柿釉の作例は少なくない。

建窯でも意図的に焼かれたものかもしれない。

「 油滴

油滴、第二の重寶

これも地薬いかにも黒くして、薄紫色のしらけたる星、

内外にひたとあり。曜変よりは世に数あまたあるべし 五千疋 」

3.油滴天目(ゆてきてんもく)

重要文化財

付属 花卉文堆朱天目台(かきもんついしゅてんもくだい)

「新」銘

建窯 南宋時代(12 ~ 13世紀) 明時代(15世紀)

「唐物天目」界のNO.2

「唐物天目」界のNO.2

「室町時代、足利将軍家における座敷飾りのマニュアルとして編第された『君台観左右帳記』に

おいて、曜変天目に次ぐ高い評価を与えられたのが「油滴」である。本作は通常の天目形と異なり、

朝顔形に大きく開いた形で、器の内外に銀色や虹色に輝く大粒の斑文が現れている。日本では

この斑文を水面に浮かぶ油のしずくに見立てて「油滝」と呼んだ。大阪の藤田家旧蔵で、箱には

「曜変鉢」を記される。」

4.灰被天目(はいかつぎてんもく)

茶洋窯 元~明時代(14~15世紀)

灰のベールを身にまとい

「 茶洋窯

1980年、福建省南平市太平鎮に窯址が発見され、1995~96年に発掘調査が行われた。宋代は

青磁や白磁など多様な製品に加え、建窯風の黒釉碗を焼造、元代・14世紀頃から独自の特徴を

もつ黒釉碗を生産し海外へ輸出した。黒釉碗の多くは灰白色の素地で、釉面に「兎毫文」の

現れたものもある。日本伝世の灰被天目は、黒釉の窯変や釉薬のニ度掛けの様子、高台際の

削りの特徴から、その多くが茶用窯製品とみられる。」

「灰被」は黒い鉄釉の変化を「灰をかぶる(かづく)」と表現したもの。黒色主体の釉調の下に

淡黄色あるいは褐色を呈する薄い釉が掛かり、ニ重掛けのように見えるのが特徴。

淡黄色あるいは褐色を呈する薄い釉が掛かり、ニ重掛けのように見えるのが特徴。

中国産の天目茶腕の中でも室町時代には低い評価であったが、挑山時代になるとこの粗相な

作行きが高く評価されることとなった。仙台藩主伊達家伝来の天目。

作行きが高く評価されることとなった。仙台藩主伊達家伝来の天目。

5.灰被天目 銘 埋火

茶用窯 元~明時代(14~15世紀)

元時代以降の中国では粉末の茶に湯を注ぎ撹拌して飲む

「点茶法」(日本の抹茶の源流)はすたれ、

天目の需要は減少

していく。しかし室町時代の日本で茶の湯が普及するとともに

中国製茶道具の

需要が高まり、宋時代の天目の名窯である

建窯周辺で模倣製品が作られるようになった。

こうしたものの

うち、黒釉の上に灰が被ったような変化のある釉調を見せる

ものを

「灰被(はいかつぎ)」と呼ぶ。「灰被」は『君台観左右帳記』では「将軍家には用のないもの」

とされたが、戦国時代以降そのわびた釉景色により価値を高めていった。

「 天目

一 天目、つねのごとし。

灰被を上とする也。

上には御用なき物にて候間、

不及代候也。

」

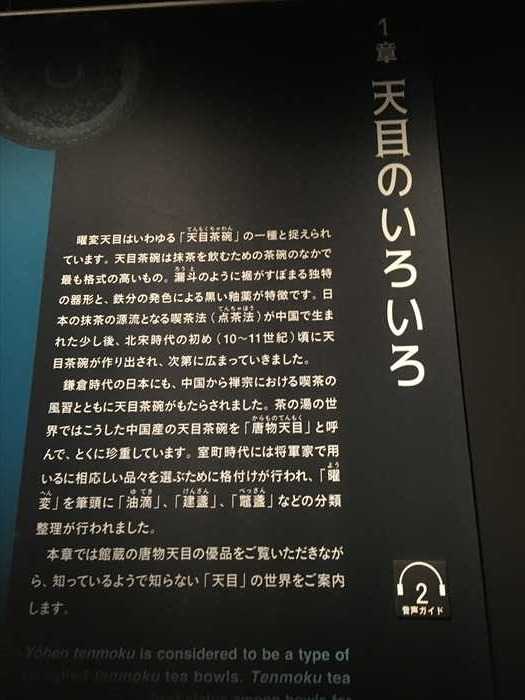

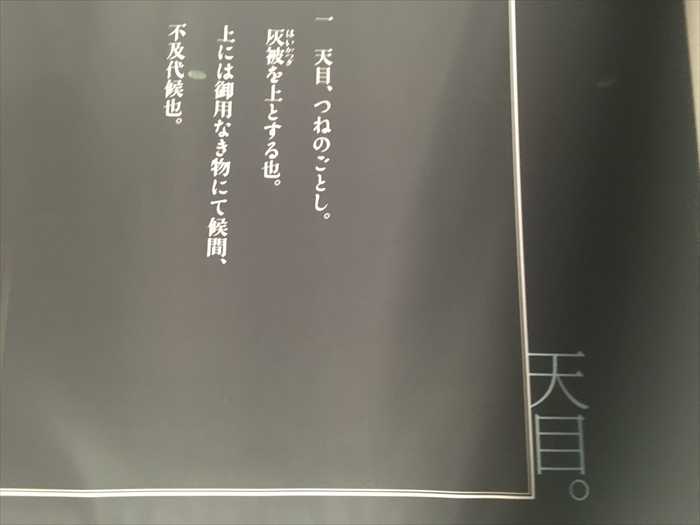

6.灰被天目(はいかつぎてんもく) 毛利天目(もうりてんもく)

6.灰被天目(はいかつぎてんもく) 毛利天目(もうりてんもく)

茶洋窯 元~明時代(14 ~ 15世紀)

「元時代以降の中国では、粉末の茶に湯を注ぎ撹拌して飲む「点茶法」は廃れ、天目茶碗の需要は

減少していく。しかし室町時代の日本における喫茶の広まりとともに中国製の茶道具の需要が

高まり、宋代の名窯である建窯周辺で模倣製品が作られるようになった。「灰被」はこのうちの

一つで、『君台観左右帳記』では「将軍家には用のないもの」とされたが、戦国時代以降その

わびた釉景色により価値を高めていった。」

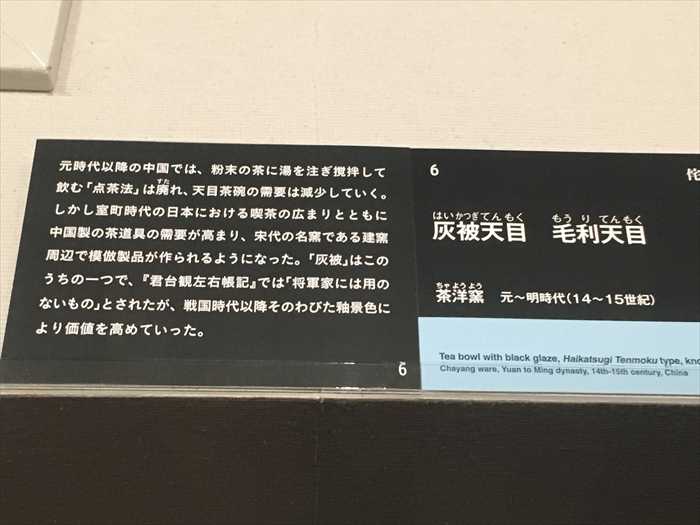

7.玳玻天目(たいひてんもく)

吉州窯 南宋時代(12~13世紀)

べっ甲模様の茶碗 」

7.玳玻天目(たいひてんもく)

吉州窯 南宋時代(12~13世紀)

べっ甲模様の茶碗 」

吉州窯

江西省吉安県永和鎮に所在する唐代から元代の無窯。北宋時代には景徳鎮窯の影響を受けた

青白磁を生産したが、南宋~元代の最盛期には黒窯や鉄絵、白磁や緑釉など多彩な製品を焼いた。

青白磁を生産したが、南宋~元代の最盛期には黒窯や鉄絵、白磁や緑釉など多彩な製品を焼いた。

最も代表的な「 玳玻天目

」は、黒釉の地に白濁する黄釉を重ね掛けして鼈甲に似た釉調を作り

出したもので、剪紙(文様の形に切った型紙)によるマスキングと組み合わて多様な文様を茶碗に

表した。

出したもので、剪紙(文様の形に切った型紙)によるマスキングと組み合わて多様な文様を茶碗に

表した。

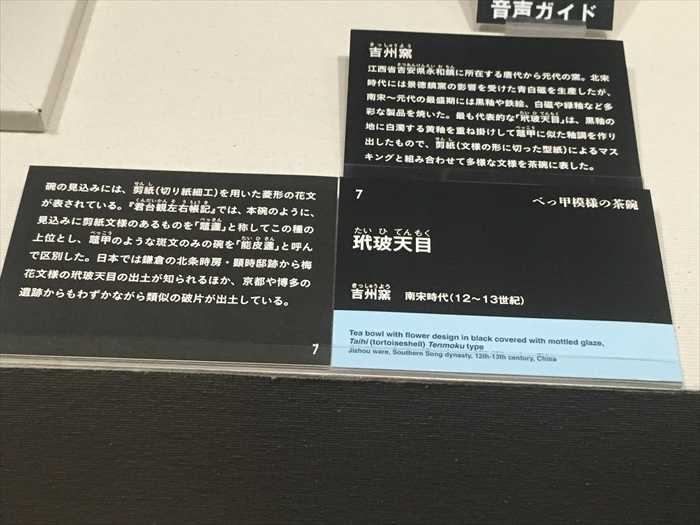

碗の見込みには、剪紙(切り紙細工)を用いた菱形の花文が表されている。『君台観左右帳記』では、

本碗のように見込みに剪紙文様のあるものを「鼈盞」と称してこの種の上位とし、竈甲のような

斑文のみの碗を「能皮盞」と呼んで区別した。日本では鎌倉の北条時房・顕時邸跡から梅花文様の

玳玻天目の出土が知られるほか、京都や博多の選跡からもわずかながら類似の破片が出土している。

本碗のように見込みに剪紙文様のあるものを「鼈盞」と称してこの種の上位とし、竈甲のような

斑文のみの碗を「能皮盞」と呼んで区別した。日本では鎌倉の北条時房・顕時邸跡から梅花文様の

玳玻天目の出土が知られるほか、京都や博多の選跡からもわずかながら類似の破片が出土している。

「鼈盞・能皮盞

一 鼈盞、天目の土にて、薬黄色にて、黒き薬にて、花鳥いろいろの紋あり。

千疋

一 能皮盞、これも天目の土にて、薬黃に飴色にて、薄紫の星、内外にひしとあり。

代安し。」

「 2章 黒い工芸---漆黒のつやと黒鉄のかがやき

日本の工芸における「黒」といえば、「漆黒」の漆塗りや「黒鉄(くろがね)」と呼ばれた鉄

そのものを素材とする刀剣や鉄鐔(てつつば)のような金工品が挙げられます.

黒い漆は、古くは精製した漆に油煙や松煙の煤を顔料として加えて作られましたが、近世以降の

日本では精製前の生漆(きうるし)に鉄粉を加えて化学反応により黒変させる手法が定着しました。

黒漆には、美しいつやや奥深い色味といった魅力があり、また蒔絵や螺鈿といったきらめく装飾を

存分に引き立てる力もそなえています。一方、鉄鐔や刀剣の中心(なかご)の黒い色は、黒さび(四酸化三鉄)の酸化被腹によるもの。この

被膜によって鉄の内部が保護されるとともに、黒々とした美しい肌合い、すなわち「鉄味

(てつあじ)」が生まれるのです。

(てつあじ)」が生まれるのです。

本章では漆芸品や金工品など、やきもの以外の黒い工芸をご紹介します。黒を基調とする漆芸品や

磨き込まれた刀剣の輝き、鉄鐔の味わいをお楽しみください。」

磨き込まれた刀剣の輝き、鉄鐔の味わいをお楽しみください。」

8.枯木竹石文螺鈿卓(こぼくちくせきもんらでんじょく)

元時代( 3 ~ 14世紀)

元時代( 3 ~ 14世紀)

透けない黒字に輝く螺鈿

別の角度から

![旅立ちの美術 | レポート | アイエム[インターネットミュージアム]](https://www.museum.or.jp/storage//article_objects/2021/04/19/9364dfc44e00_l.jpg)

8.枯木竹石文螺鈿卓(こぼくちくせきもんらでんじょく)

元時代( 3 ~ 14世紀)

透けない黒字に輝く螺鈿

三脚の高卓で、総体に黒漆を塗リ薄貝鰥衄で文様を表

す。天板は葉を落とした木に竹石の図で、

貝片には毛彫りで樹幹の 木目や竹節などが表される。冬にも青々と した緑を保つ君子の象徴である

竹と、不死や長寿、・・・ 友情を示す石が寄り添い、吉祥的な意味を持つ意・・・ 考えられる。

古くから日本に伝来したと考えられ、・・・ 時代に「こうもり大尽」「粋の神」と呼ばれた大阪・・

貝片には毛彫りで樹幹の 木目や竹節などが表される。冬にも青々と した緑を保つ君子の象徴である

竹と、不死や長寿、・・・ 友情を示す石が寄り添い、吉祥的な意味を持つ意・・・ 考えられる。

古くから日本に伝来したと考えられ、・・・ 時代に「こうもり大尽」「粋の神」と呼ばれた大阪・・

ひらせろこう

商・平瀨露香の旧蔵品。

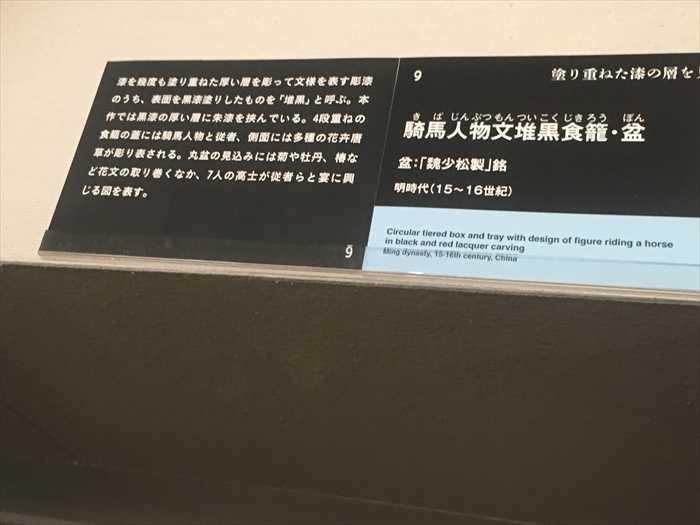

9.騎馬人物文堆黒食籠・盆

盆:「魏少松製」銘

明時代(15 ~ 16世紀)

盆:「魏少松製」銘

明時代(15 ~ 16世紀)

塗り重ねた漆の層を・・

漆を幾度も塗り重ねた厚い層を彫って文様を表す彫漆のうち、表面を黒漆塗りしたものを

「地黒」と呼ぶ。本作では黒漆の厚い層に朱漆を挟んでいる。4段重ねの

食籠の蓋には騎馬人物と従者、側面には多種の花卉唐草が彫り表される。丸盆の見込みには

菊や牡丹、椿など花文の取り巻くなか、7人の高士が従者らと宴に興じる図を表す。

菊や牡丹、椿など花文の取り巻くなか、7人の高士が従者らと宴に興じる図を表す。

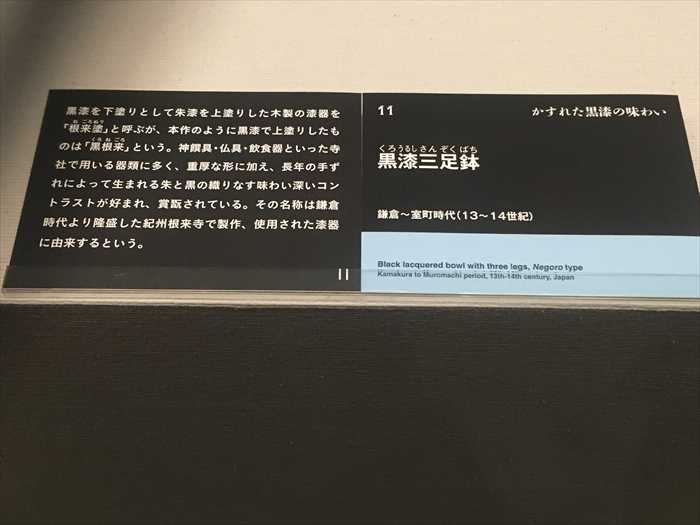

11.黒漆三足鉢(くろうるしさんぞくばち)

鎌倉~室町時代( 13 ~ 14世紀)

11.黒漆三足鉢(くろうるしさんぞくばち)

鎌倉~室町時代( 13 ~ 14世紀)

かすれた黒漆の味わい

かすれた黒漆の味わい

黒漆を下塗りとして朱漆を上塗りした木製の漆器を「根来塗」と呼ぶが、本作のように黒漆で

上塗りしたものは「黒根来(くろねごろ)」という。神饌具・仏具・飲食器といった寺社で用いる

器類に多く、重厚な形に加え、長年の手ずれによって生まれる朱と黒の織りなす味わい深い

コントラストが好まれ、賞翫されている。その名称は鎌倉時代より隆盛した紀州根来寺で製作、

使用された漆器に由来するという。

上塗りしたものは「黒根来(くろねごろ)」という。神饌具・仏具・飲食器といった寺社で用いる

器類に多く、重厚な形に加え、長年の手ずれによって生まれる朱と黒の織りなす味わい深い

コントラストが好まれ、賞翫されている。その名称は鎌倉時代より隆盛した紀州根来寺で製作、

使用された漆器に由来するという。

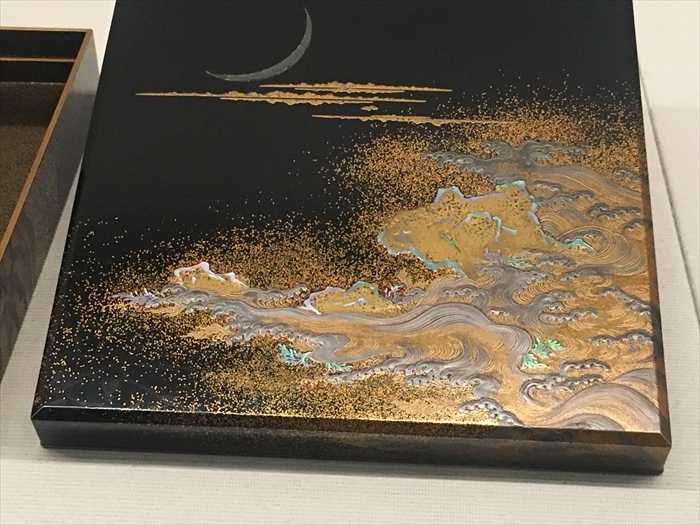

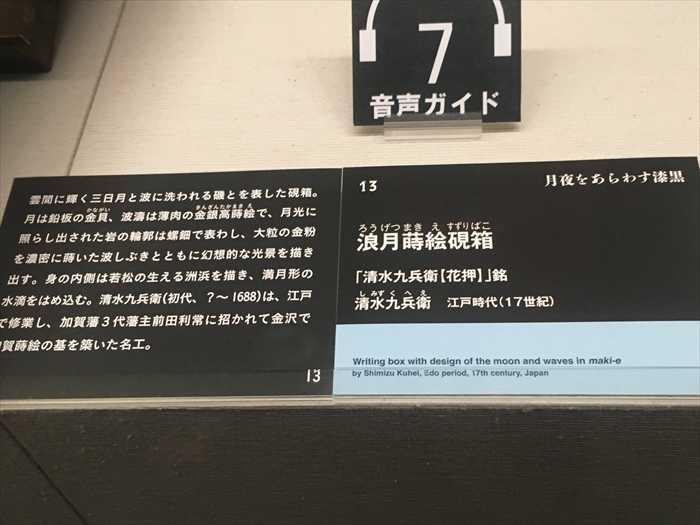

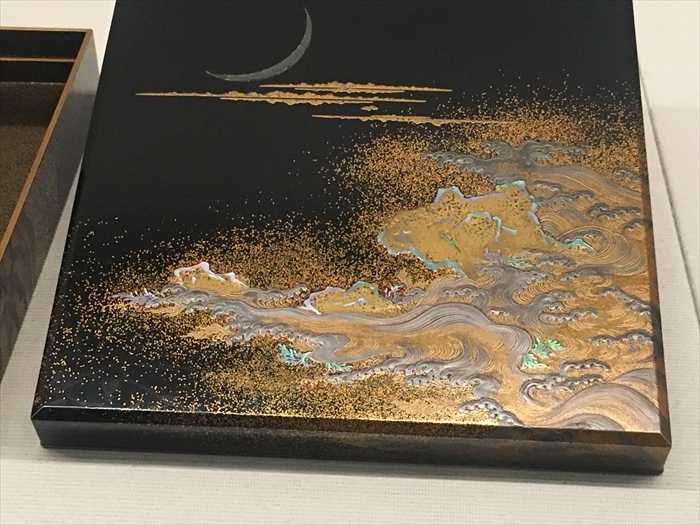

13.浪月蒔絵硯箱(ろうげつまきえすずりばこ)

「清水九兵衛【花押】」銘

清水九兵衛 江戸時代( 17世紀)

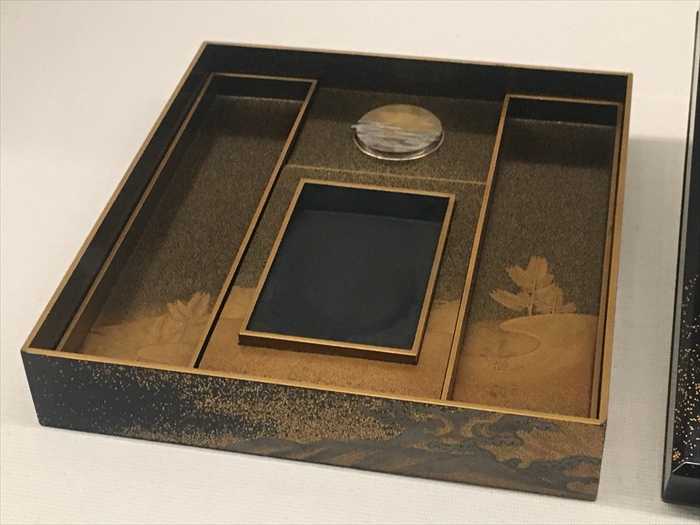

雲間に庫く三日月と波に洗われる磯とを表した硯箱。

月は鉛板の金貝(かながい)、波濤は薄肉の金銀高蒔絵で、月光に照らし出された岩の輪郭は

螺鈿で表わし、大粒の金粉を濃密に蒔いた波しぶきとともに幻想的な光景を描き出す。身の

内側は若松の生える洲浜を描き、満月形の水滴をはめ込む。清水九兵衛(初代、? ~1688)は、

江戸で修業し、加賀第3代藩主前田利常に招かれて金沢で加賀蒔絵の基を築いた名工。

月は鉛板の金貝(かながい)、波濤は薄肉の金銀高蒔絵で、月光に照らし出された岩の輪郭は

螺鈿で表わし、大粒の金粉を濃密に蒔いた波しぶきとともに幻想的な光景を描き出す。身の

内側は若松の生える洲浜を描き、満月形の水滴をはめ込む。清水九兵衛(初代、? ~1688)は、

江戸で修業し、加賀第3代藩主前田利常に招かれて金沢で加賀蒔絵の基を築いた名工。

硯箱の蓋。

硯箱の内部。

振り返って。

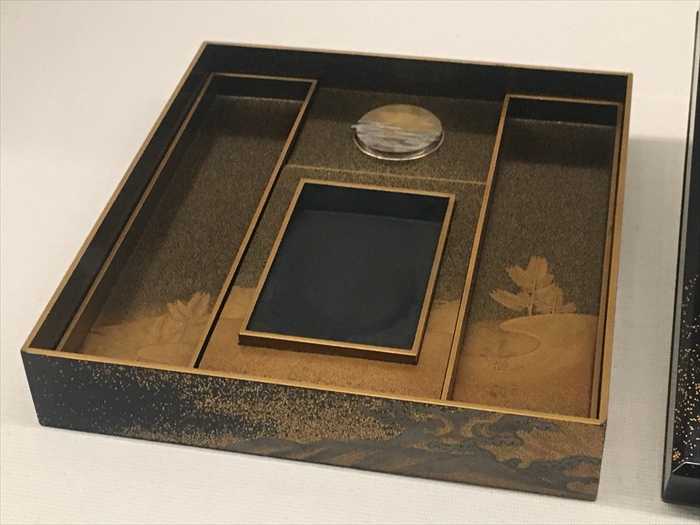

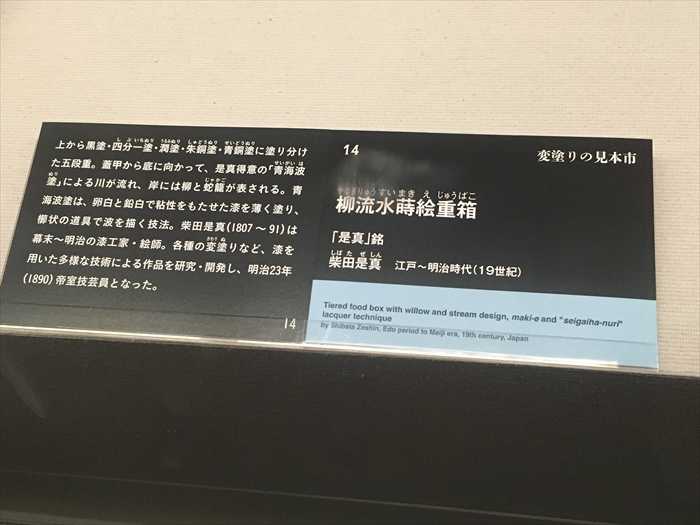

14.柳流水蒔絵重箱(やなぎりゅうすいまきえじゅうばこ)

「是真」銘

柴田是真(しばたせしん) 江戸~明治時代( 19世紀)

変塗りの見本市

「是真」銘

柴田是真(しばたせしん) 江戸~明治時代( 19世紀)

変塗りの見本市

上から黒塗・四分一塗・潤塗・朱銅塗・青銅塗に塗り分けた五段重。蓋甲から底に向かって、

是真得意の「青海波塗(せいがいはぬり)」による川が流れ、岸には柳と蛇籠が表される。

青海波塗は、卵白と鉛白で粘性をもたせた漆を薄く塗り、櫛状の道具で波を描く技法。

柴田是真(1807 ~ 91)は幕末~明治の漆工家・絵師。各種の変塗りなど、漆を用いた多様な

技術による作品を研究・開発し、明治23年(1890)帝室技芸員となった。

是真得意の「青海波塗(せいがいはぬり)」による川が流れ、岸には柳と蛇籠が表される。

青海波塗は、卵白と鉛白で粘性をもたせた漆を薄く塗り、櫛状の道具で波を描く技法。

柴田是真(1807 ~ 91)は幕末~明治の漆工家・絵師。各種の変塗りなど、漆を用いた多様な

技術による作品を研究・開発し、明治23年(1890)帝室技芸員となった。

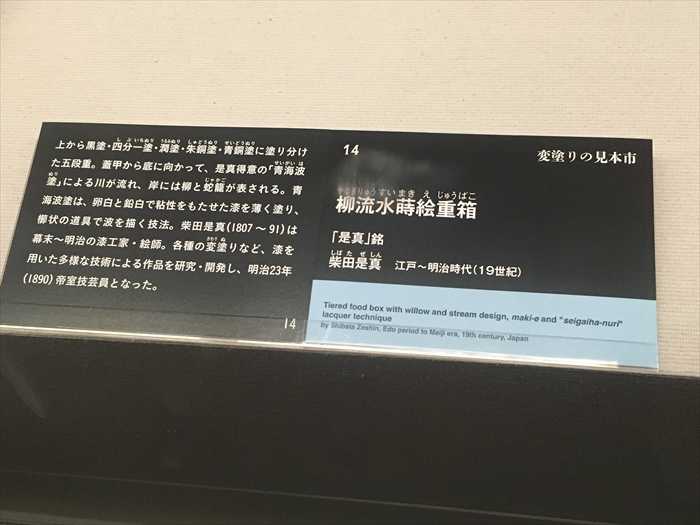

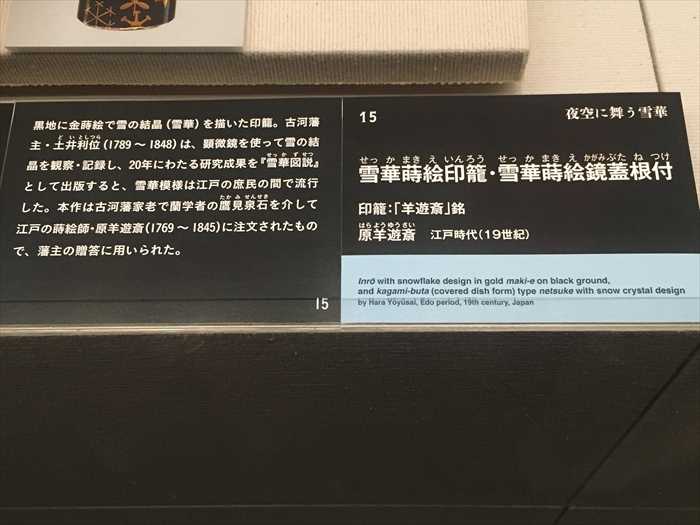

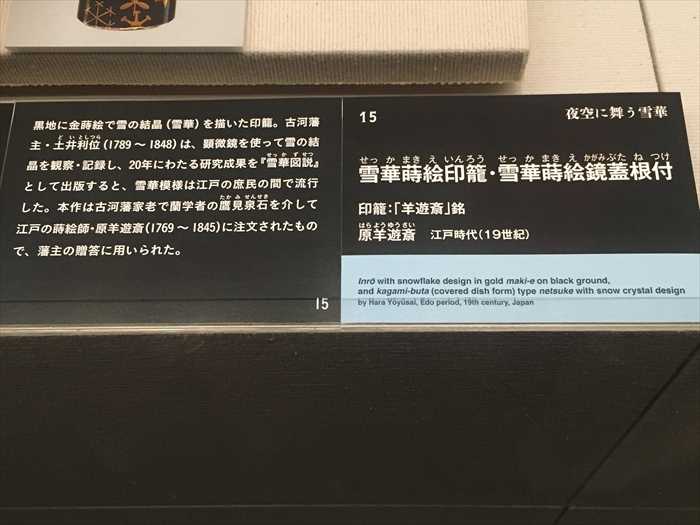

15.雪華蒔絵印籠・雪華蒔絵鏡蓋根付(せっかまきえいんろう・せ

っ

かまきえかがみふたねつけ)

印籠:「羊遊斎」銘

原羊遊斎(はらようゆうさい) 江戸時代(19世紀)

15.雪華蒔絵印籠・雪華蒔絵鏡蓋根付(せつかまきえいんろう・せつかまきえかがみふたねつけ)

印籠:「羊遊斎」銘

原羊遊斎(はらようゆうさい) 江戸時代(19世紀)

夜空に舞う雪華

黒地に金蒔絵で雪の結晶(雪華)を描いた印籠。古河藩主・土井利位(1789 ~1848)は、顧微鏡を

使って雪の結晶を観察・記録し、20年にわたる研究成果を『雪華図説』として出版すると、

雪華模様は江戸の庶民の間で流行した。本作は古河藩家老で蘭学者の鷹見泉石(たかみせんせき)を

介して江戸の蒔絵師・原羊遊斎(1769 ~1845)に注文されたもの

使って雪の結晶を観察・記録し、20年にわたる研究成果を『雪華図説』として出版すると、

雪華模様は江戸の庶民の間で流行した。本作は古河藩家老で蘭学者の鷹見泉石(たかみせんせき)を

介して江戸の蒔絵師・原羊遊斎(1769 ~1845)に注文されたもの

で、藩主の贈答に用いられた。

雪華蒔絵印籠

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴… 2025.11.15

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴… 2025.11.14

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴… 2025.11.13

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.