PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

続日本100名城東北の…

New!

オジン0523さん

【甥のステント挿入… New!

Gママさん

New!

Gママさん

2025年版・岡山大学… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

【甥のステント挿入…

New!

Gママさん

New!

Gママさん2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: JINさんの農園

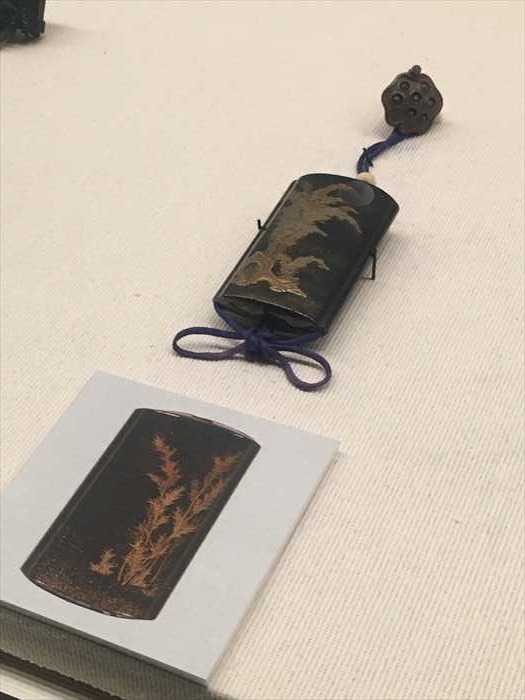

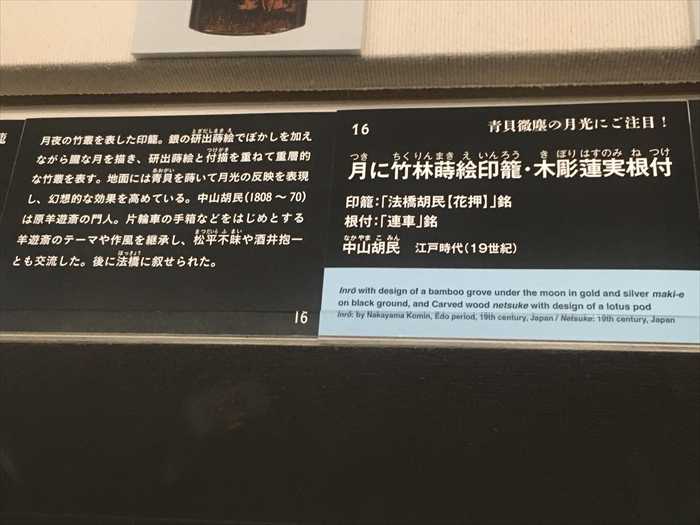

16.

月に竹林蒔絵印籠・木彫蓮実根付

印籠:「法橋胡民【花押】」銘

根付:「連車」銘

中山胡民 江戸時代( 19世紀)

竹林蒔絵印籠・木彫蓮実根付

16.

月に竹林蒔絵印籠・木彫蓮実根付

印籠:「法橋胡民【花押】」銘

根付:「連車」銘

中山胡民 江戸時代( 19世紀)

青貝徴塵の月光にご注目!

月夜の竹藪を表した印籠。銀の研出藤絵でぼかしを加えながら朧な月を描き、研出第絵と付描を

重ねて重層的な竹藪を表す。地面には青貝を蒔いて月光の反映を表現し、幻想的な効果を

高めている。中山胡民(1808 ~ 70)の原羊遊斎の門人。片輪車の手箱などをはじめとする羊遊斎の

テーマや作風を継承し、松平不昧や酒井抱ーとも交流した。後に法橋に叙せられた。

重ねて重層的な竹藪を表す。地面には青貝を蒔いて月光の反映を表現し、幻想的な効果を

高めている。中山胡民(1808 ~ 70)の原羊遊斎の門人。片輪車の手箱などをはじめとする羊遊斎の

テーマや作風を継承し、松平不昧や酒井抱ーとも交流した。後に法橋に叙せられた。

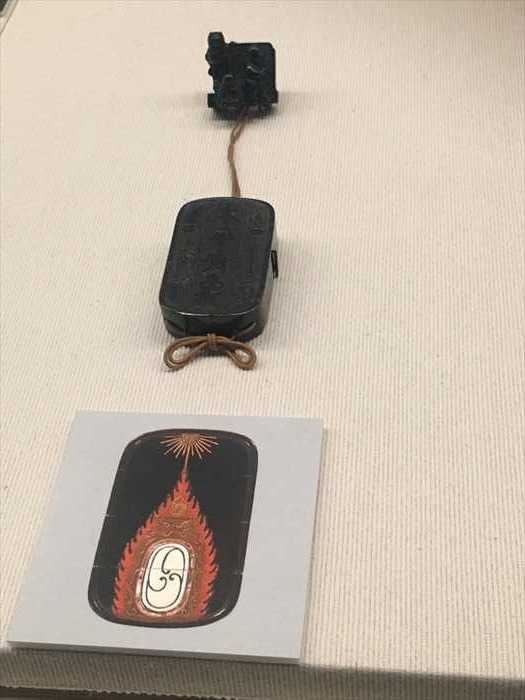

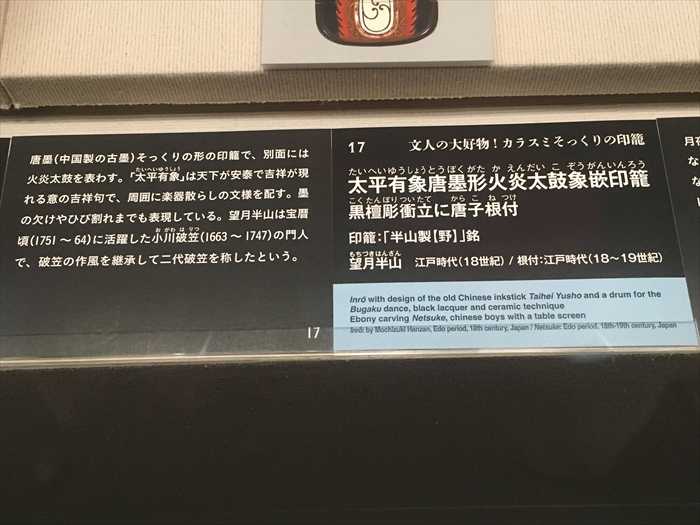

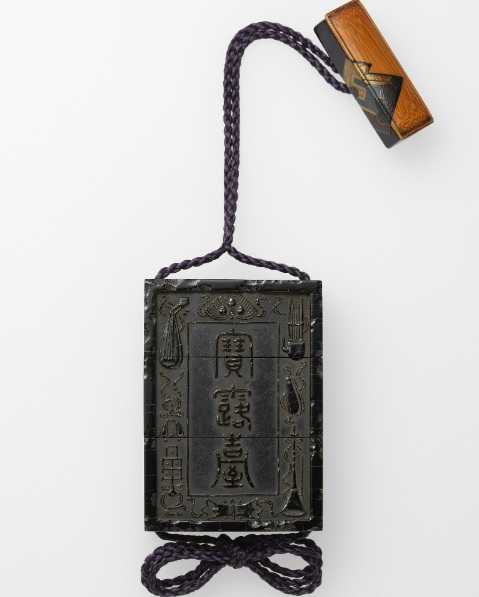

17.太平有象唐墨形火炎太鼓象嵌印籠

黒檀彫衝立に唐子根付

印籠:「半山製【野】」銘

望月半山 江戸時代(18世紀) /根付:江戸時代(18 ~ 19世紀)

太平有象唐墨形火炎太鼓象嵌印籠

黒檀彫衝立に唐子根付

印籠:「半山製【野】」銘

望月半山 江戸時代(18世紀) /根付:江戸時代(18 ~ 19世紀)

文人の大好物!カラスミそっくりの印籠

「太平有象」は天下が安泰で吉祥が現れる意の吉祥句で、周囲に楽器散らしの文様を配す。

墨の欠けやひび割れまでも表現している。望月半山は宝暦頃(175~64)に活躍した小川破笠

(16630~1747)の門人で、破笠の作風を継承してニ代破笠を称したという。

表面には 「寶露臺」の文字 の 周囲に楽器 を散らす。

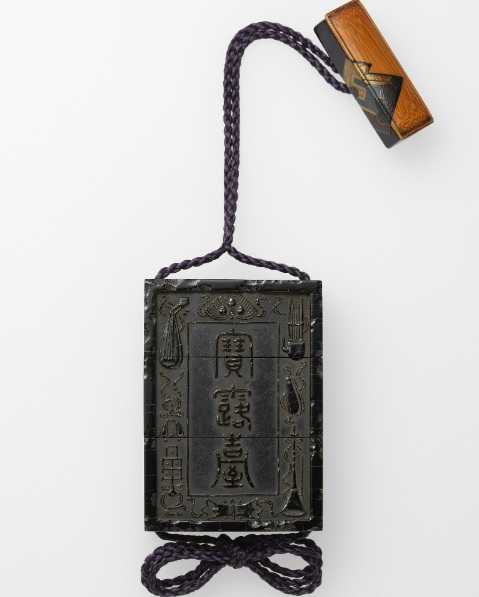

18. 宝露台唐墨形印籠(ほうろだいとうぼくがたいんろう)

重ね色紙蒔絵文箱形根付

印籠:「是真」銘 根付:「是真」銘

「太平有象」は天下が安泰で吉祥が現れる意の吉祥句で、周囲に楽器散らしの文様を配す。

墨の欠けやひび割れまでも表現している。望月半山は宝暦頃(175~64)に活躍した小川破笠

(16630~1747)の門人で、破笠の作風を継承してニ代破笠を称したという。

18.宝露台唐墨形印籠(ほうろだいとうぼくがたいんろう)

重ね色紙蒔絵文箱形根付

印籠:「是真」銘 根付:「是真」銘

印籠:「是真」銘 根付:「是真」銘

柴田是真 江戸~明治時代(19世紀)

表面には 「寶露臺」の文字 の 周囲に楽器 を散らす。

ネットから。

18. 宝露台唐墨形印籠(ほうろだいとうぼくがたいんろう)

印籠:「是真」銘 根付:「是真」銘

柴田是真 江戸~明治時代(19世紀)

是真迫真のだましテクニック

ひび割れや欠けの生じた古墨そのもののように見えるが、実は木製の素地に漆塗りで出来ている。

本物そっくりの質感を表現するため、黒漆に炭粉を蒔いたという。

表面には「寶露臺」の文字の周囲に楽器を散らし、裏面には甘露を盛った甕を表す。明代の墨匠・

方于魯(ほううろ)が刊行した自作の墨の図録『方子墨譜』に載る「寳露臺」墨の図と古代の伝説を

元に独自の意匠を作り上げている。

本物そっくりの質感を表現するため、黒漆に炭粉を蒔いたという。

表面には「寶露臺」の文字の周囲に楽器を散らし、裏面には甘露を盛った甕を表す。明代の墨匠・

方于魯(ほううろ)が刊行した自作の墨の図録『方子墨譜』に載る「寳露臺」墨の図と古代の伝説を

元に独自の意匠を作り上げている。

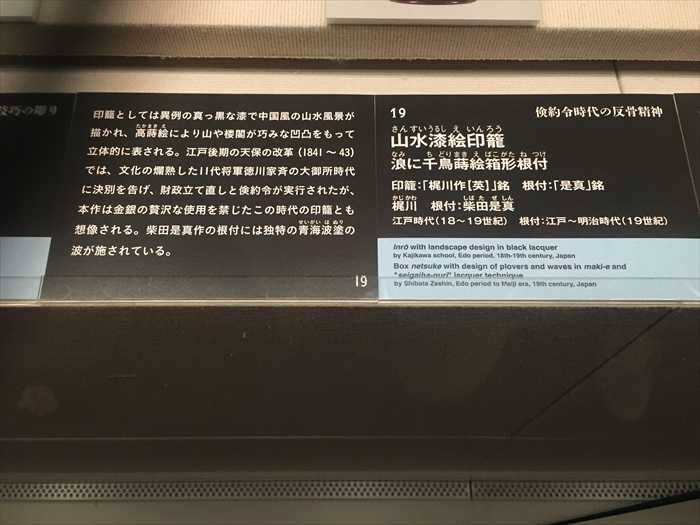

19.山水漆絵印籠(

さんすいうるしえいんろう

)

浪に千鳥蒔絵箱形根付

印籠:「梶川作【英】」銘根付:「是真」銘

梶川 根付:柴田是真

江戸時代( 18 ~ 19世紀)根付:江戸~明治時代い9世紀)

19.山水漆絵印籠(

さんすいうるしえいんろう

)

浪に千鳥蒔絵箱形根付

印籠:「梶川作【英】」銘根付:「是真」銘

梶川 根付:柴田是真

江戸時代( 18 ~ 19世紀)根付:江戸~明治時代い9世紀)

倹約令時代の反骨精神

倹約令時代の反骨精神

印籠としては異例の真っ黒な漆で中国風の山水風景が描かれ、高蒔絵により山や楼閣が巧みな

凹凸をもって立体的に表される。江戸後期の天保の改革(1841~ 43)では、文化の爛熟した

金銀の贅沢な使用を禁じたこの時代の印籠とも想像される。柴田是真作の根付には独特の

青海波塗の波が施されている。

凹凸をもって立体的に表される。江戸後期の天保の改革(1841~ 43)では、文化の爛熟した

金銀の贅沢な使用を禁じたこの時代の印籠とも想像される。柴田是真作の根付には独特の

青海波塗の波が施されている。

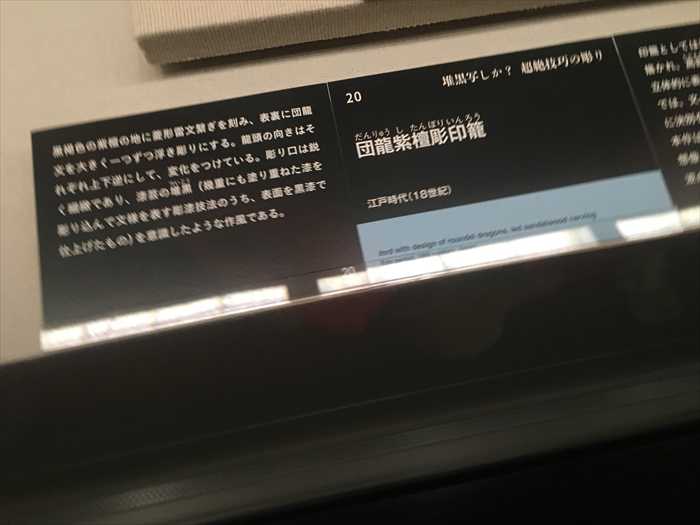

20.団龍紫壇彫印籠

江戸時代(18世紀)

堆黒写しか?超絶技巧の彫り

堆黒とは黒漆を厚く塗り重ねて文様を彫刻したもの。 中国では剔黒 (てきこく) という と。

近づいて。

20.団龍紫壇彫印籠

江戸時代(18世紀)

堆黒写しか?超絶技巧の彫り

黒褐色の紫団壇の地に菱形雷文繋ぎを刻み、表裏に団龍文を大きく一つずつ浮き彫りにする。

龍頭の向きはそれぞれ上下逆にして、変化をつけている。彫り口は鋭く精緻であり、漆芸の

堆黒(幾重にも塗り重ねた漆を彫り込んで文様を表す彫漆技法のうち、表面を黒漆で塗り上げた

もの)を意識したような作風である。

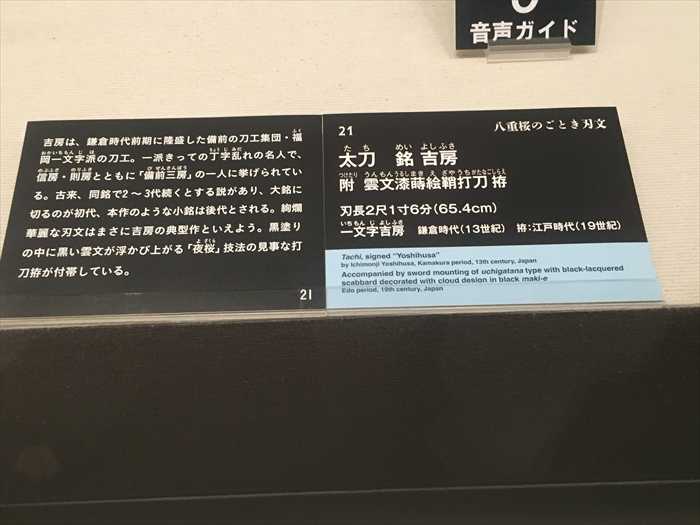

21.太刀 銘 吉房

附 雲文漆蒔絵鞘打刀拵(つけたりうんもんうるしまきえざやうちがたなこしらえ)

21.太刀 銘 吉房

附 雲文漆蒔絵鞘打刀拵(つけたりうんもんうるしまきえざやうちがたなこしらえ)

附 雲文漆蒔絵鞘打刀拵(つけたりうんもんうるしまきえざやうちがたなこしらえ)

刃長2尺1寸6分( 65.4cm )

一文字吉房 鎌倉時代(13世紀) 拵:江戸時代(19世紀)

八重桜のごとき刃文

一文字吉房 鎌倉時代(13世紀) 拵:江戸時代(19世紀)

八重桜のごとき刃文

吉房は、鎌倉時代前期に隆盛した備前の刀工集団・福岡一文字の刀工。一派きっての丁字乱れの

名人で、信房・則房とともに「備前三房」の一人に挙げられている。古来、同銘で2 ~ 3代続くと

する説があり、大銘に切るのが初代、本作のような小銘は後代とされる。絢爛華麗な刃文はまさに

吉房の典型作といえよう。黒塗りの中に黒い雲文が浮かび上がる「夜桜」技法の見事な打刀拵が

付帯している。

名人で、信房・則房とともに「備前三房」の一人に挙げられている。古来、同銘で2 ~ 3代続くと

する説があり、大銘に切るのが初代、本作のような小銘は後代とされる。絢爛華麗な刃文はまさに

吉房の典型作といえよう。黒塗りの中に黒い雲文が浮かび上がる「夜桜」技法の見事な打刀拵が

付帯している。

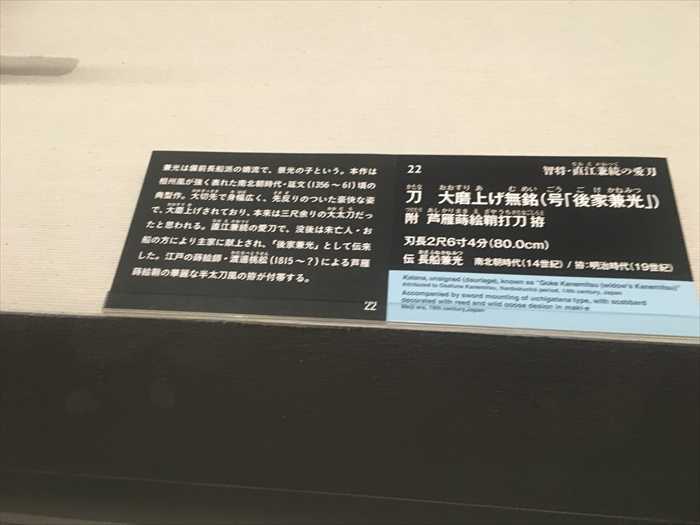

22

智将・直江兼続の愛刀

刀 大磨上げ無銘(号「後家兼光」)

附 芦雁絵鞘打刀拵

刃長 2尺6寸4分( 80. 0cm)

伝 長船兼光 南北朝時代(14 世紀)/拵:明治(19世紀)

兼光は備前長船派の嫡流で、景光の子という。本作は相州風が強く表れた南北朝時代延文

(1356~61)頃の典型作。大切先で身幅広く、先反りのついた豪快な姿で、大磨上げされており、

本来は三尺あまりの大太刀だったと思われる。直江兼光の愛刀で、没後は未亡人・お船rの方により

主家に献上され、「後家兼光」として伝来した。江戸の蒔絵師・渡邉桃舩(1815~?)による

芦雁蒔絵鞘華麗な半太刀風の拵が付帯する。

(1356~61)頃の典型作。大切先で身幅広く、先反りのついた豪快な姿で、大磨上げされており、

本来は三尺あまりの大太刀だったと思われる。直江兼光の愛刀で、没後は未亡人・お船rの方により

主家に献上され、「後家兼光」として伝来した。江戸の蒔絵師・渡邉桃舩(1815~?)による

芦雁蒔絵鞘華麗な半太刀風の拵が付帯する。

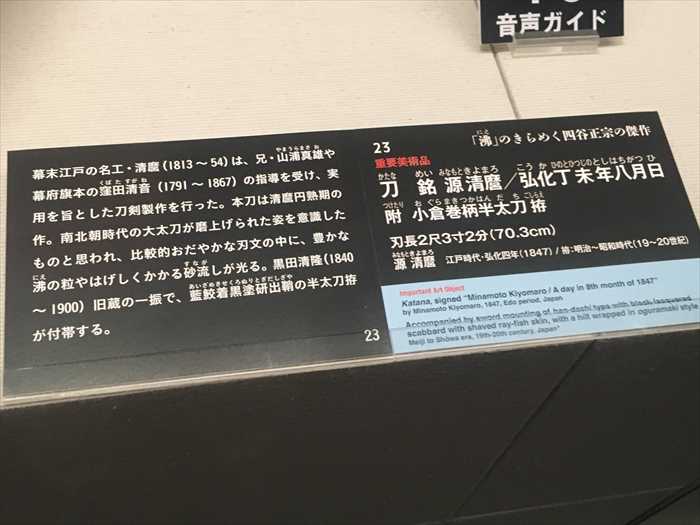

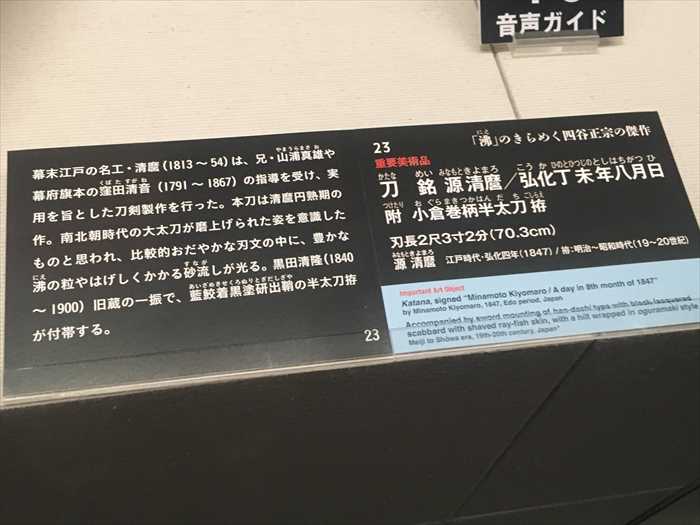

23

「沸」のきらめく四谷正宗の傑作

重要美術品

刀 銘 源清麿/弘化丁未年八月日

附 小倉巻柄半太刀拵

刃長2尺3寸2分(70.3cm)

重要美術品

刀 銘 源清麿/弘化丁未年八月日

附 小倉巻柄半太刀拵

刃長2尺3寸2分(70.3cm)

源清麿 江戸時代・弘化四年(1847)/拵:明治~昭和時代(19~20世紀)

幕末江戸の名工・清麿(1813~54)は、兄・山村真雄や幕府旗本の窪田清音(1791~1867)の

指導を受け、実用を旨とした刀剣製作を行った。本刀は清麿円熱期の作。

南北朝時代の大太刀が磨上げられた姿を意識したものと思われ、比較的おだやかな刃文の中に、

豊かな沸の粒やはげしくかかる砂流しが光る。黒田清隆(1840~1900)旧蔵の一振で、藍鮫着

黒塗研出鞘の半太刀拵が付帯する。

指導を受け、実用を旨とした刀剣製作を行った。本刀は清麿円熱期の作。

南北朝時代の大太刀が磨上げられた姿を意識したものと思われ、比較的おだやかな刃文の中に、

豊かな沸の粒やはげしくかかる砂流しが光る。黒田清隆(1840~1900)旧蔵の一振で、藍鮫着

黒塗研出鞘の半太刀拵が付帯する。

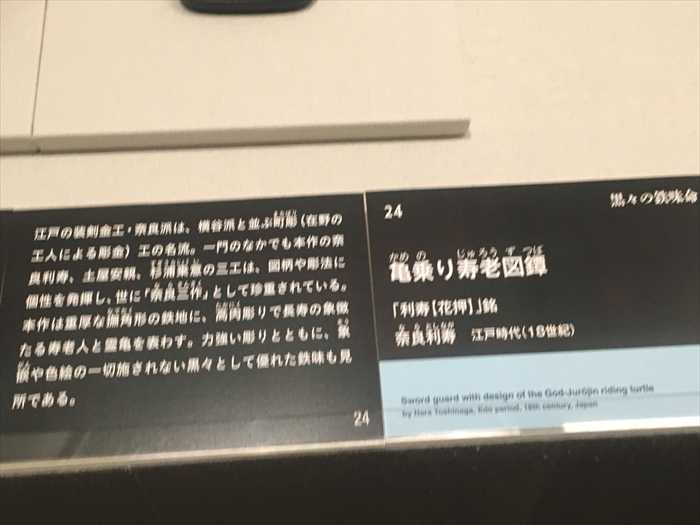

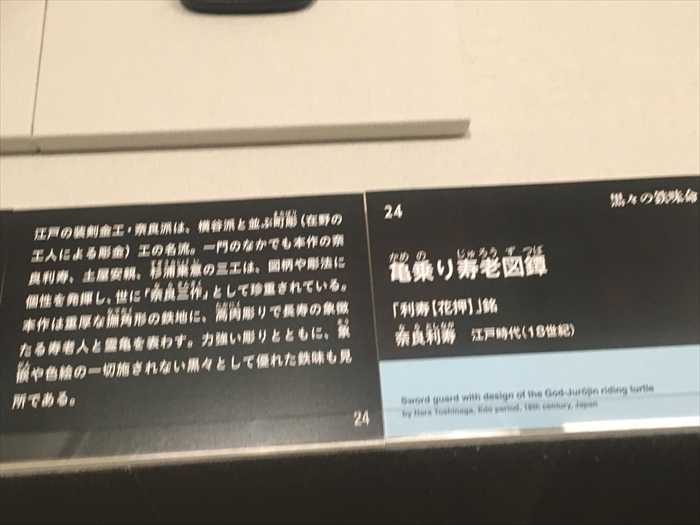

24

亀乗り寿老図鍔

「利寿【花押】銘」

奈良利寿 江戸時代(18世紀)

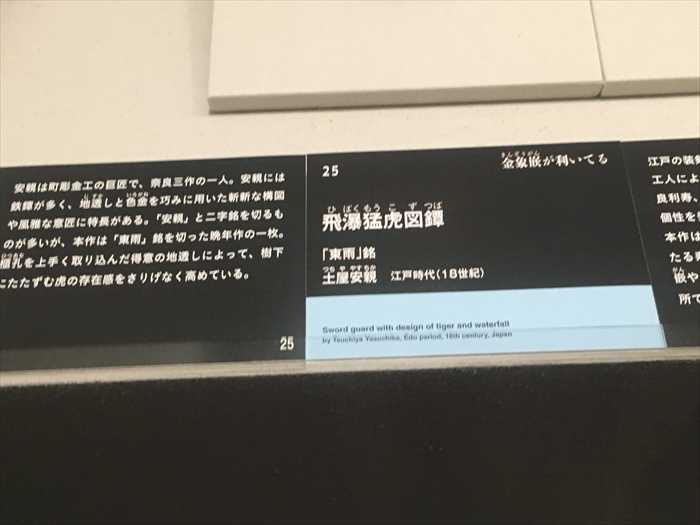

25

飛瀑猛虎図鍔

「東雨」銘

土屋安親 江戸時代(18世紀)

斬新な構図や風雅な意匠に特長がある。「安親」とニ字銘を切るものが多いが、本作は

「東雨」銘を切った晩年作の一枚。

◯孔を上手く取り込んだ得意の地透かしによって、樹下にたたずむ虎の存在感をさりげなく

高めている。

高めている。

・・・ もどる ・ ・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴… 2025.11.15

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴… 2025.11.14

-

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴… 2025.11.13

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.