PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

私はイスラム教徒です@ Re:アイルランド・ロンドンへの旅(その131): ロンドン散策記・アルバート記念碑(Albert Memorial)-2(11/06)

神神は言った: コーランで 『 (21) 人々…

私はイスラム教徒です@ Re:アイルランド・ロンドンへの旅(その122): ロンドン散策記・Victoria and Albert Museum・ヴィクトリア&アルバート博物館-5(10/28)

神神は言った: コーランで 『 (21) 人…

【甥のステント挿入…

New!

Gママさん

New!

Gママさん

2025年版・岡山大学… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

ムベの実を開くコツ… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

Gママさん

New!

Gママさん2025年版・岡山大学…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん続日本100名城東北の… New! オジン0523さん

ムベの実を開くコツ…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 海外旅行

【

海外旅行 ブログリスト

】👈リンク

ここもCeramics Galleries(陶磁器ギャラリー)。

ここもCeramics Galleries(陶磁器ギャラリー)。

V&Aの陶磁器コレクションは非常に大きく、主要展示室は Rooms 136–146

(Ceramics Study Galleries) と呼ばれるエリア。

(Ceramics Study Galleries) と呼ばれるエリア。

この写真は、その長いギャラリー通路のひとつで、ヨーロッパ・中東・アジアの陶器が並んでいる

展示ゾーン

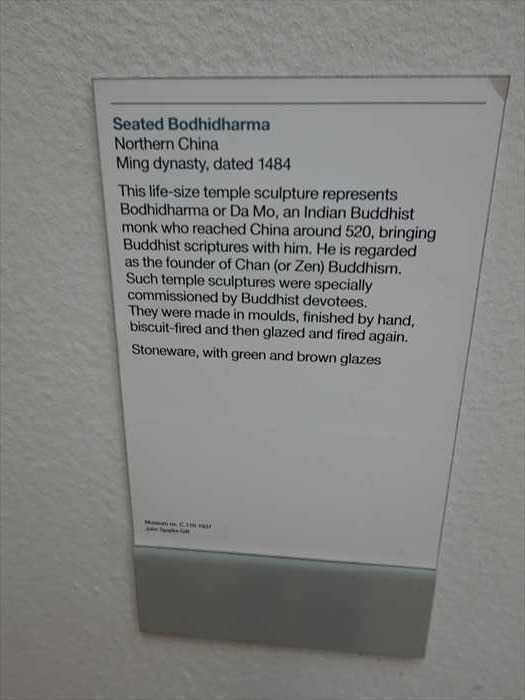

坐像 菩提達磨(Bodhidharma) 。

出土地:北中国

時代:明代、1484年(成化年間)

材質:石器質陶(Stoneware)、緑釉・褐釉

・胴体から衣にかけて 緑釉(銅緑系) が美しくかけられている。

展示ゾーン

坐像 菩提達磨(Bodhidharma) 。

出土地:北中国

時代:明代、1484年(成化年間)

材質:石器質陶(Stoneware)、緑釉・褐釉

・胴体から衣にかけて 緑釉(銅緑系) が美しくかけられている。

・褐色の顔や胸部との対比が強く、精神性と力強さを表現。

・姿勢は端正な 結跏趺坐(けっかふざ)

で、禅定(瞑想)を象徴。

「 Seated Bodhidharma

「 Seated Bodhidharma

Northern China

Ming dynasty, dated 1484

This life-size temple sculpture represents Bodhidharma or Da Mo, an Indian Buddhist

monk who reached China around 520, bringing Buddhist scriptures with him.

He is regarded as the founder of Chan (or Zen) Buddhism.

monk who reached China around 520, bringing Buddhist scriptures with him.

He is regarded as the founder of Chan (or Zen) Buddhism.

Such temple sculptures were specially commissioned by Buddhist devotees.

They were made in moulds, finished by hand, biscuit-fired and then glazed and fired again.

They were made in moulds, finished by hand, biscuit-fired and then glazed and fired again.

Stoneware, with green and brown glazes」

【 坐像 菩提達磨(Bodhidharma)

【 坐像 菩提達磨(Bodhidharma)

中国北部

明代、1484年

この等身大の寺院用彫像は、菩提達磨(または達磨大師、Da Mo)を表しています。

彼はインド出身の仏教僧で、約520年頃に中国へ渡り、仏典をもたらしました。

彼は禅宗(Zen、または中国の「禅=Chan」)の開祖として尊敬されています。

このような寺院用の仏像は、仏教信者によって特別に依頼されて制作されました。

像は型を用いて成形され、手作業で仕上げられ、素焼き(bisque firing)の後、釉薬をかけて

再度焼成されました。

再度焼成されました。

石器質陶、緑釉および褐釉】

V&A陶磁ギャラリーの中央付近に展示されている

非常に大きな現代陶芸作品(フロア展示の円筒形花器)。

グレイソン・ペリー作「対の壺(Matching Pair) 」

近づいて。

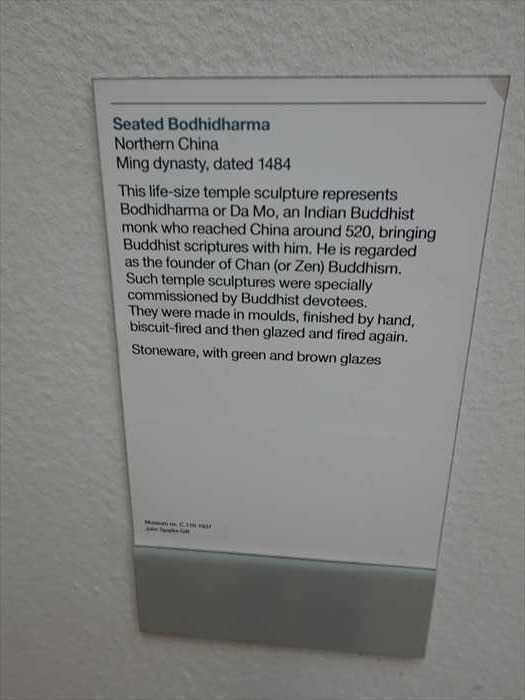

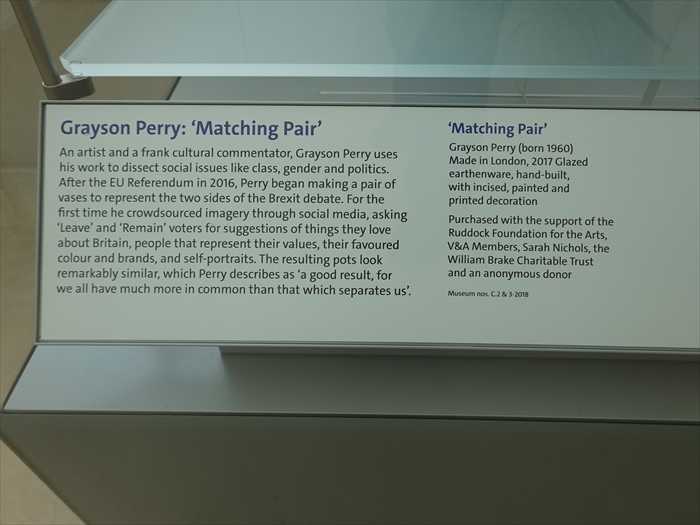

「 Grayson Perry: ‘Matching Pair’

・手前の大きな青いピッチャー(右下)は、イギリスの陶器(19世紀前半のトランスファー

印刷陶器)に見えます。青地に風景が描かれた典型的な「Blue and White transferware

(銅版転写陶器)」です。

印刷陶器)に見えます。青地に風景が描かれた典型的な「Blue and White transferware

(銅版転写陶器)」です。

・左奥の壺はイスラム陶器(ペルシア/オスマンの影響)やヨーロッパ装飾磁器と思われます。

・中央棚の茶色い装飾物は東南アジア系(タイやビルマの寺院装飾陶器)に近い形状。

・奥の展示壁(背後)には皿がびっしりと並び、18世紀以降のヨーロッパ陶磁器の展示構成に

なっています。

なっています。

・壁に「1800」と表示されているので、このケースは 18世紀末から19世紀(近代初頭)

ヨーロッパ陶磁器 をテーマにしたセクションと考えられます。

ヨーロッパ陶磁器 をテーマにしたセクションと考えられます。

ここは Room 145

。

中に見える展示ボードには

「British Studio Pottery and the V&A」(英国スタジオ陶芸とV&A)

と書かれていた。

Room 145 の概要

・ギャラリー名:British Studio Pottery(英国スタジオ陶芸)

・展示内容:20世紀以降の英国におけるスタジオ陶芸(Studio Pottery)の流れを紹介。

・バーナード・リーチ(Bernard Leach, 1887–1979)を中心に、

東洋陶芸(特に日本の民藝運動や濱田庄司)と英国の陶芸が結びついた歴史を紹介。

・その後の現代英国陶芸作家(ルーシー・リー Lucy Rie、ハンス・コパー Hans Coper など)

の作品も展示。

の作品も展示。

・テーマ:産業化された大量生産品ではなく、作家個人による芸術的表現を陶器に込めた

「スタジオ陶芸」の意義。

「スタジオ陶芸」の意義。

V&A陶磁ギャラリーの中央付近に展示されている

非常に大きな現代陶芸作品(フロア展示の円筒形花器)。

・高さ2m近い円筒形の大壺(vessel)。

・表面には白地に藍色の大きな筆致で、植物や抽象的な渦のような模様が描かれていた。

・足元は黒い台座に載せられており、床置きのモニュメント的展示。

・背後の壁には「1800」と書かれているので、この展示は 近現代陶芸

(1800年以降のセクション) の一環として置かれていた。

(1800年以降のセクション) の一環として置かれていた。

グレイソン・ペリー作「対の壺(Matching Pair) 」

左の壺(「Remain(EU残留派)」を象徴)

・中央に腕を組む若い女性像(若い世代の希望や自立の象徴)。

・背後にはカジュアルな服装の人々、文化人や都市的生活を想起させる人物。

・価値観としては「多様性」「文化的開放」「国際主義」を象徴。

右の壺(「Leave(EU離脱派)」を象徴)

・周囲には伝統的・保守的な価値観を想起させる人物像やシンボル。

・「ナショナル・アイデンティティ」「地域主義」「自国主義」を象徴。

近づいて。

・作家:Grayson Perry (1960– )

・作品名:Matching Pair

・制作年:2017年

・素材:釉薬を施した陶器(glazed earthenware)、手作業成形、彫文・彩色・印刷装飾併用

・寸法:高さ 約105 cm × 幅 約51 cm

・所蔵:ヴィクトリア&アルバート博物館(V&A, ロンドン)

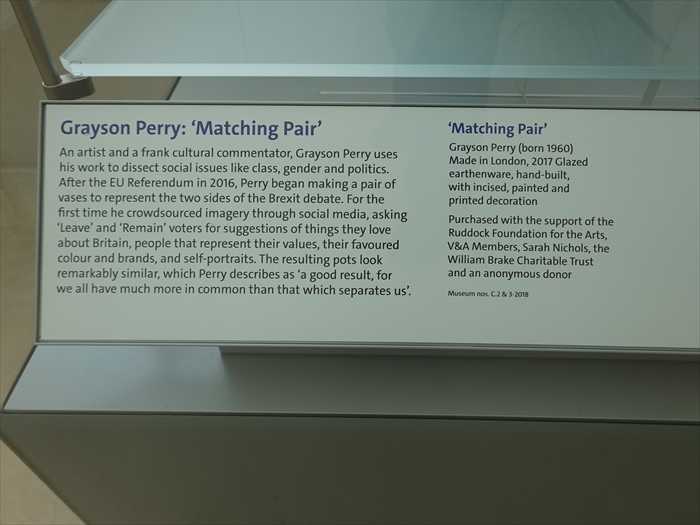

「 Grayson Perry: ‘Matching Pair’

An artist and a frank cultural commentator, Grayson Perry uses his work to dissect

social issues like class, gender and politics. After the EU Referendum in 2016,

Perry began making a pair of vases to represent the two sides of the Brexit debate.

For the first time he crowdsourced imagery through social media, asking ‘Leave’

and ‘Remain’ voters for suggestions of things they love about Britain, people that

represent their values, their favoured colour and brands, and self-portraits.

The resulting pots look remarkably similar, which Perry describes as: ‘a good result,

for we all have much more in common than that which separates us.’

social issues like class, gender and politics. After the EU Referendum in 2016,

Perry began making a pair of vases to represent the two sides of the Brexit debate.

For the first time he crowdsourced imagery through social media, asking ‘Leave’

and ‘Remain’ voters for suggestions of things they love about Britain, people that

represent their values, their favoured colour and brands, and self-portraits.

The resulting pots look remarkably similar, which Perry describes as: ‘a good result,

for we all have much more in common than that which separates us.’

‘Matching Pair’

Grayson Perry (born 1960)

Made in London, 2017 Glazed earthenware, hand-built, with incised, painted and printed decoration

Purchased with the support of the Ruddock Foundation for the Arts, V&A Members,

Sarah Nichols, the William Brake Charitable Trust and an anonymous donor

Sarah Nichols, the William Brake Charitable Trust and an anonymous donor

Museum no. C.13&A-2018」

【 グレイソン・ペリー:《対の壺》(Matching Pair)

【 グレイソン・ペリー:《対の壺》(Matching Pair)

芸術家であり率直な文化評論家でもあるグレイソン・ペリーは、階級、ジェンダー、政治と

いった社会問題を解剖するために自身の作品を用いています。2016年のEU国民投票

(ブレグジット)後、ペリーはブレグジット論争の両陣営を表す一対の壺を制作し始めました。

いった社会問題を解剖するために自身の作品を用いています。2016年のEU国民投票

(ブレグジット)後、ペリーはブレグジット論争の両陣営を表す一対の壺を制作し始めました。

彼は初めてSNSを通じて群衆からイメージを集め、「離脱派(Leave)」と

「残留派(Remain)」の投票者に、イギリスで愛するもの、自らの価値を体現する人物、

好みの色やブランド、そして自画像を提案するよう依頼しました。

「残留派(Remain)」の投票者に、イギリスで愛するもの、自らの価値を体現する人物、

好みの色やブランド、そして自画像を提案するよう依頼しました。

その結果生まれた壺は驚くほど似ており、ペリーはこれを「良い結果だ。我々には互いを

隔てるものよりも、はるかに多くの共通点があるのだから」と述べています。

隔てるものよりも、はるかに多くの共通点があるのだから」と述べています。

《対の壺》(Matching Pair)

グレイソン・ペリー(1960年生)

2017年、ロンドン制作

釉薬を施した陶器。手作り成形。彫刻、彩色、印刷装飾。

ルドック財団、V&Aメンバーズ、サラ・ニコルズ、ウィリアム・ブレイク慈善信託、

匿名の寄付者の支援により購入。

匿名の寄付者の支援により購入。

所蔵番号:C.13&A-2018】

内部の展示品の見学を終え、再び、V&A(ヴィクトリア&アルバート博物館) の

中庭(John Madejski Garden, ジョン・マデジスキ・ガーデン) を。

John Madejski Garden(ジョン・マデジスキ・ガーデン) の中心にある 浅い噴水池 。

V&A(ヴィクトリア&アルバート博物館)正面ファサード を再び。

V&A(ヴィクトリア&アルバート博物館)外観、

クロムウェル・ロード(Cromwell Road)側のファサードの一部 を。

正面に見えたのが「 自然史博物館(Natural History Museum, London) 」。

シダ植物や岩石展示 があり、 自然との共生を意識した空間 になっていた。

Natural History Museum(自然史博物館) の入口サイン。

「 Welcome to the Natural History Museum・自然史博物館へようこそ 」と。

Natural History Museum(自然史博物館)本館 を下から見上げて。

自然史博物館(Natural History Museum) の正面側、

ワイルドライフ・ガーデン(Wildlife Garden) と屋外展示エリア を捉えて。

前庭に展示されている 恐竜の全身骨格模型 に近づいて。

恐竜骨格模型の 尾の部分(長大な脊椎) をクローズアップ して。

廻り込んでディプロドクス(Diplodocus)像の首と頭部 のアップ。

ディプロドクス(Diplodocus)の頭骨模型 。

「 Diet of a gian

内部の展示品の見学を終え、再び、V&A(ヴィクトリア&アルバート博物館) の

中庭(John Madejski Garden, ジョン・マデジスキ・ガーデン) を。

・赤レンガと白石の装飾的な外壁は、V&A本館の19世紀ヴィクトリアン様式の典型。

・中央には大きな樹木と芝生、その周囲にベンチやカフェ用テーブルが配置。

・天気の良い日には訪問者がここで休憩したり、飲食を楽しんでいる光景が見られた。

・この中庭の中央には通常、浅い池(fountain pool)があり、夏には子どもが水遊びできる

スペースとしても有名。

スペースとしても有名。

John Madejski Garden(ジョン・マデジスキ・ガーデン) の中心にある 浅い噴水池 。

・円形に近い浅いプール(水盤)で、床面は赤褐色のタイルで仕上げられていた。

・周囲には低い段差があり、腰掛けたり足を浸したりできるよう設計。

・数本の噴水が一定のリズムで水を吹き上げ、夏には子どもたちが水遊びを楽しむ場所として有名。

・プールは通常は水を張っているが、特別イベント時には水を抜いて展示スペースや舞台として

使われることもあるのだ と。

使われることもあるのだ と。

・中庭は、1857年の創建当時から「教育と憩いの場」として設計された部分。

・2005年に再整備され、現在のデザインは建築家 Kim Wilkie によるもの。

・レンガ造りのクラシックな建物に囲まれながら、現代的な水盤と芝生が融合した空間。

V&A(ヴィクトリア&アルバート博物館)正面ファサード を再び。

・ 建物は赤レンガと白い石材のストライプ模様が特徴的

で、19世紀ヴィクトリア朝の

ハイブリッド建築様式。

ハイブリッド建築様式。

・上部には 装飾的な塔(クロック・タワーに近い部分)

が見える。

・壁面には大きなバナーがかかっており、ここでは 「CARTIER(カルティエ展)」の特別展

が

開催されていることを示していた。

開催されていることを示していた。

・ バナーには白いバラの図柄と「V&A」ロゴ

が入っていた。

V&A(ヴィクトリア&アルバート博物館)外観、

クロムウェル・ロード(Cromwell Road)側のファサードの一部 を。

・この正面部は Aston Webb(アストン・ウェッブ卿) による1909年完成の

「クロムウェル・ロード正面玄関」部分。

「クロムウェル・ロード正面玄関」部分。

・V&Aは1852年に前身が創設され、その後拡張を繰り返しましたが、このファサードは

20世紀初頭のクラシカルな仕上げ。

20世紀初頭のクラシカルな仕上げ。

・全体的に「ルネサンス復興様式」と「バロック様式」を融合させた重厚な構成で、

大英帝国時代の国威発揚を象徴 と。

大英帝国時代の国威発揚を象徴 と。

正面に見えたのが「 自然史博物館(Natural History Museum, London) 」。

・中央にそびえる壮大な ロマネスク様式の建物

は、1881年完成の自然史博物館本館

(サウス・ケンジントン)。

(サウス・ケンジントン)。

・設計者は建築家 アルフレッド・ウォーターハウス(Alfred Waterhouse)

。

・クリーム色と青灰色のテラコッタ・タイルを組み合わせた独特の外観。

・左に見えるのは高い塔で、教会のような荘厳さを感じさせる。

・手前の庭園は「 Darwin Centre / Wildlife Garden

」として整備されており、シダ植物や岩石展示 があり、 自然との共生を意識した空間 になっていた。

Natural History Museum(自然史博物館) の入口サイン。

・黒い縦長の案内板に、 カラフルなロゴマークと「Natural History Museum」の白文字

。

・ロゴは N・H・M の文字を円形に配置したデザインで、生命や自然の多様性をイメージ

。

・背景には前の写真と同じく、自然史博物館の建物(アルフレッド・ウォーターハウス設計、

ロマネスク様式)が一部見えた。

ロマネスク様式)が一部見えた。

「 Welcome to the Natural History Museum・自然史博物館へようこそ 」と。

・ロンドンの「ミュージアム・マイル(三大博物館)」の一つで、

隣には V&A(ヴィクトリア&アルバート博物館)、科学博物館(Science Museum) が並ぶ。

隣には V&A(ヴィクトリア&アルバート博物館)、科学博物館(Science Museum) が並ぶ。

・所蔵は8000万点以上(恐竜化石、鉱物、植物標本など)。

・入口ホール(ヒントゼ・ホール Hintze Hall)にはかつて恐竜ディプロドクスの骨格模型

“Dippy”があり、現在は巨大なシロナガスクジラの骨格“Hans Sloane”が

吊り下げ展示されていた。

“Dippy”があり、現在は巨大なシロナガスクジラの骨格“Hans Sloane”が

吊り下げ展示されていた。

Natural History Museum(自然史博物館)本館 を下から見上げて。

・設計:アルフレッド・ウォーターハウス(Alfred Waterhouse)

・竣工:1881年

・様式:ロマネスク・リバイバル建築(丸いアーチ窓、縦のリズムを強調した柱列、

彫刻装飾が特徴)

彫刻装飾が特徴)

・素材:クリーム色とブルーグレーのテラコッタ・タイルを組み合わせており、ロンドンの

煤煙に耐えるために選ばれました。

煤煙に耐えるために選ばれました。

左側に見えるのは西塔(West Tower)、中央は正面玄関に続くヒントゼ・ホール

(Hintze Hall)部分 。

(Hintze Hall)部分 。

・建物: アルフレッド・ウォーターハウス設計

による 1881年竣工のロマネスク・リバイバル様式

。

・ 丸窓・アーチ窓が連続

し、縦方向の強いリズムを持つ外観。

・ 外壁は クリーム色とブルーグレーのテラコッタ・タイルで装飾

され、自然をテーマにした

動植物のレリーフが刻まれていた。

動植物のレリーフが刻まれていた。

・前景の岩柱:これは博物館前庭に設置された自然展示の一部。

・樹木の化石(珪化木)や、地質標本としての岩石を野外に配置しており、訪問者が「自然史」の

一端を屋外でも体験できるようになっていた。

一端を屋外でも体験できるようになっていた。

・周囲の雰囲気:博物館前の広場は、展示パネルや植栽とともに「ワイルドライフ・ガーデン

(Wildlife Garden)」へとつながっていた。

(Wildlife Garden)」へとつながっていた。

自然史博物館(Natural History Museum) の正面側、

ワイルドライフ・ガーデン(Wildlife Garden) と屋外展示エリア を捉えて。

・恐竜骨格模型

・左側に恐竜のブロンズ(または金属製)骨格模型が見えます。

・これは来館者を惹きつけるシンボル展示で、屋外でも博物館のテーマを感じられる工夫。

・ 植栽と岩石展示

・庭園にはシダ類や針葉樹など、太古の地球を思わせる植物が植えられていた。

・周囲に赤茶色の大きな岩石が配置され、地質学的な展示意図も含まれていた。

・人々の憩いの場

・ベンチや石の座席に座って休む人々がおり、博物館の「教育+市民の憩い」という

二重の機能が表れていた。

二重の機能が表れていた。

・背景建物

・博物館本館の長大な壁面(ロマネスク・リバイバル様式のアーチ窓の連続)が写っており、

その荘厳さと対比するように「自然と恐竜の展示」が前景に。

その荘厳さと対比するように「自然と恐竜の展示」が前景に。

・左奥には本館の西塔(West Tower)がそびえていた。

前庭に展示されている 恐竜の全身骨格模型 に近づいて。

・全長20m以上の長大な骨格。

・細長い首と尾、大きな胴体を持つ四足歩行の草食恐竜。

・体型から、 ディプロドクス(Diplodocus) の竜脚類恐竜

を模したレプリカ と。

恐竜骨格模型の 尾の部分(長大な脊椎) をクローズアップ して。

骨格の構造

・長く連なる椎骨(背骨)が連結され、竜脚類恐竜特有のしなやかな尾のカーブを再現。

・一つ一つの椎骨の形が強調され、実際に恐竜がどれほど巨大であったかを実感できた。

廻り込んでディプロドクス(Diplodocus)像の首と頭部 のアップ。

・恐竜の種類

ジュラ紀後期(約1億5千万年前)に生息した大型の竜脚類恐竜。

体長は最大約24〜27mに達し、長い首と尾が特徴。

・頭骨の特徴

・頭部は小さく、鼻孔は頭の上方に位置。

・歯は前方に並び、枝葉をかき集めるのに適していた。

・写真の骨格からも「細長い頭部」と「軽量化された構造」がよく分かった。

ディプロドクス(Diplodocus)の頭骨模型 。

ジュラ紀後期(約1億5千万年前)に北アメリカで生息した大型の竜脚類。

頭骨の構造

・細長い形状で、軽量化された骨格。

・頭頂部付近に大きな鼻孔の穴。

・前方に細長く並んだ「ペグ状の歯」があり、葉や枝をかき取るのに適した。

・脳の容積は体の大きさに比して小さめ。

「 Diet of a gian

Lived 150 million years ago

No other land animals have grown as big as the long-necked dinosaurs.

Diplodocus was one of the largest, with an adult reaching up to 24 metres

(79 feet) long and weighing more than three elephants.

(79 feet) long and weighing more than three elephants.

Its size was mostly down to the food it ate. Its whole body evolved to eat vast

amounts of plants. Its height allowed it to browse on leaves from branches.

Its huge digestive system contained bacteria that were crucial to breaking

down tough leaves.

amounts of plants. Its height allowed it to browse on leaves from branches.

Its huge digestive system contained bacteria that were crucial to breaking

down tough leaves.

This bronze cast is known as Fern the Diplodocus. The Museum’s neighbours –

young people from across the local community – named the dinosaur, inspired

by the plants living alongside dinosaurs at this time.

young people from across the local community – named the dinosaur, inspired

by the plants living alongside dinosaurs at this time.

Diplodocus carnegii

USA」

【 巨獣の食事

図解キャプション

・Blunt, peg-like teeth stripped leaves from branches

・Bacteria in its giant digestive system broke down huge quantities of leaves it needed

to survive.

to survive.

Four thick sturdy legs supported this giant plant-eating machine.

下部注記

Fern the Diplodocus and the Jurassic Garden generously supported by Kusuma Trust

【 巨獣の食事

約1億5000万年前に生息

長い首を持つ恐竜ほど巨大に成長した陸上動物は他にいません。

ディプロドクス(Diplodocus) はその中でも最大級の恐竜の一つで、成体は全長24メートル

(約79フィート)に達し、体重はゾウ3頭以上にもなりました。

(約79フィート)に達し、体重はゾウ3頭以上にもなりました。

その巨体は主に食べ物によるものでした。体全体が膨大な量の植物を食べるために

進化していたのです。高さを活かして枝から葉を食べ、大きな消化器系にはバクテリアが

存在し、硬い葉を分解するのに欠かせない役割を果たしていました。

進化していたのです。高さを活かして枝から葉を食べ、大きな消化器系にはバクテリアが

存在し、硬い葉を分解するのに欠かせない役割を果たしていました。

この青銅像は「ファーン・ディプロドクス」として知られています。博物館の近隣に

住む若者たちが、当時恐竜とともに生えていた植物・シダ(ファーン・Fern)にちなんで

この恐竜の名前をつけました。

住む若者たちが、当時恐竜とともに生えていた植物・シダ(ファーン・Fern)にちなんで

この恐竜の名前をつけました。

ディプロドクス・カーネギー(Diplodocus carnegii)

アメリカ合衆国】

図解の説明

アンモナイト(Ammonite)の大型化石 。

「 Ocean giants

図解の説明

・丸みのある杭のような歯で枝から葉をむしり取った。

・巨大な消化器官の中のバクテリアが、大量の葉を分解して生存を助けた。

・頑丈な4本の脚が、この巨大な草食恐竜を支えた。

下部注記

・

ディプロドクスの“ファーン”とジュラ紀ガーデンは、クスマ・トラストの寛大な支援によって

実現しました。】

実現しました。】

アンモナイト(Ammonite)の大型化石 。

・アンモナイトは 約4億年前(デボン紀)から白亜紀末(約6600万年前) まで繁栄。

・恐竜と同じく白亜紀末の大量絶滅で姿を消した。

・らせん状の殻

外洋に生息していた頭足類(イカやタコの仲間)の一種で、殻が渦巻き状に巻いていた。

・リブ(肋状の縞模様)

殻表面に規則的なリブ(隆起線)が見えるのが典型的な特徴。

・大きさ

直径50cm以上あり、かなり大型の標本。

「 Ocean giants

Lived 150 million years ago

Ammonites lived in ancient oceans. They can easily be recognised by their

coiled shells, but their soft tissues – including their octopus-like arms – are

rarely fossilised. Some ammonites fed on tiny particles of food and others were

probably predators or scavengers of sea creatures.

coiled shells, but their soft tissues – including their octopus-like arms – are

rarely fossilised. Some ammonites fed on tiny particles of food and others were

probably predators or scavengers of sea creatures.

Ammonite

England

Its hard, outer shell was made up of multiple chambers.

Smaller chambers filled with a mix of liquids and gasses kept the ammonite afloat.

New chambers were added as the animal grew.」

【海の巨人たち

約1億5000万年前に生息

アンモナイトは古代の海に生息していました。

巻き貝状の殻によって容易に識別できますが、タコに似た腕を含む柔らかい体の部分は

化石として残ることはほとんどありません。

一部のアンモナイトは微小な食物粒子を食べており、他の種類はおそらく捕食者、あるいは

海の生物をあさるスカベンジャーだったと考えられます。

アンモナイト

イングランド

その硬い外殻は複数の部屋から構成されていました。

小さな部屋には液体とガスの混合物が満たされ、アンモナイトを浮かせていました。

成長に伴い、新しい部屋が次々と追加されました。】

自然史博物館(Natural History Museum) の 西側外観と西塔(West Tower) を。

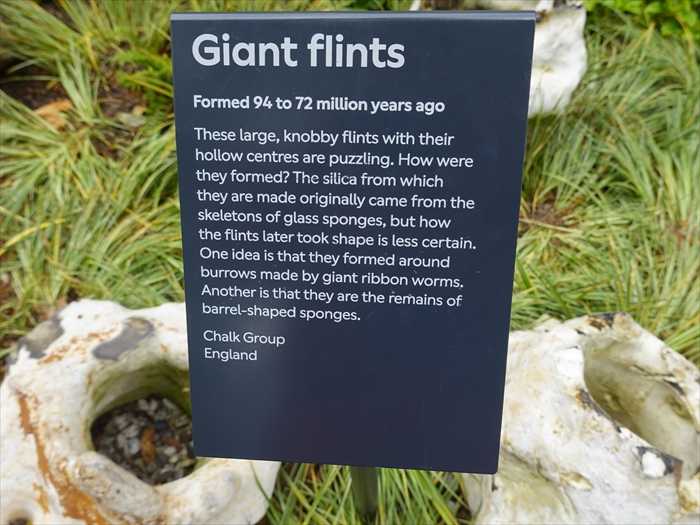

巨大フリント(火打石) 。

「 Giant flints

【海の巨人たち

約1億5000万年前に生息

アンモナイトは古代の海に生息していました。

巻き貝状の殻によって容易に識別できますが、タコに似た腕を含む柔らかい体の部分は

化石として残ることはほとんどありません。

一部のアンモナイトは微小な食物粒子を食べており、他の種類はおそらく捕食者、あるいは

海の生物をあさるスカベンジャーだったと考えられます。

アンモナイト

イングランド

その硬い外殻は複数の部屋から構成されていました。

小さな部屋には液体とガスの混合物が満たされ、アンモナイトを浮かせていました。

成長に伴い、新しい部屋が次々と追加されました。】

自然史博物館(Natural History Museum) の 西側外観と西塔(West Tower) を。

建築の特徴

・ロマネスク・リバイバル様式

・丸いアーチ窓が規則的に並び、柱と装飾が縦のリズムを強調。

・彫刻や細部装飾は「自然」をテーマにしており、動植物や化石のモチーフが刻まれている。

外壁の素材

・クリーム色とブルーグレーのテラコッタ・タイルが交互に使われており、煤煙に強く、

かつ美しい縞模様を形成。

かつ美しい縞模様を形成。

・建物全体に温かみと荘厳さを与えています。

西塔(写真左奥)

・ゴシック建築を思わせる尖塔を持つが、全体はロマネスクの重厚さが強い。

・博物館の象徴的なランドマークのひとつ。

巨大フリント(火打石) 。

「 Giant flints

Formed 94 to 72 million years ago

These large, knobby flints with their hollow centres are puzzling. How were

they formed? The silica from which they are made originally came from the

skeletons of glass sponges, but how the flints later took shape is less certain.

One idea is that they formed around burrows made by giant ribbon worms.

Another is that they are the remains of barrel-shaped sponges.

they formed? The silica from which they are made originally came from the

skeletons of glass sponges, but how the flints later took shape is less certain.

One idea is that they formed around burrows made by giant ribbon worms.

Another is that they are the remains of barrel-shaped sponges.

Chalk Group

England」

【 巨大フリント(火打石)

【 巨大フリント(火打石)

形成時期:9400万~7200万年前

この大きくでこぼこした中空のフリントは、謎に満ちています。どのように形成されたので

しょうか?

しょうか?

その素材となる二酸化ケイ素は、もともとガラス海綿の骨格に由来しています。

しかし、これらのフリントが後にどのように現在の形をとったのかは、はっきりしていません。

しかし、これらのフリントが後にどのように現在の形をとったのかは、はっきりしていません。

ひとつの説は、それらが巨大なリボンワーム(紐状の蠕虫)が作った巣穴の周囲で形成されたと

いうものです。

いうものです。

もう一つの説は、樽型の海綿の残骸だというものです。

チョーク・グループ(Chalk Group)

イングランド】

西塔(West Tower)と、西側ファサード を、再び下から見上げて。

正面入口(サウス・ケンジントン側) 。

ロンドン自然史博物館(Natural History Museum)正面の鉄柵(フェンス) 。

正面の鉄柵(フェンス)に近づいて。

正面ゲートの石柱部分 。

正面入口(サウス・ケンジントン側のメイン・エントランス) 。

ロンドン自然史博物館(Natural History Museum, London)南側外観 を。

西翼部分(ウエスト・ウィング)の大屋根と装飾的な窓列 をズームして。

・急勾配の大屋根

西塔(West Tower)と、西側ファサード を、再び下から見上げて。

正面入口(サウス・ケンジントン側) 。

建物の正面(南側ファサード)

・設計者:アルフレッド・ウォーターハウス(Alfred Waterhouse, 1830–1905)

・建築様式:ロマネスク・リバイバル(特にドイツのルンダル=大聖堂様式を参照)

・完成:1881年

特徴

1.双塔構造

・写真中央に見える二つの高い塔は、大聖堂を思わせる象徴的デザイン。

・「自然史の大聖堂」と呼ばれる理由のひとつ。

2.大アーチ入口

・半円アーチのポータル(玄関アーチ)には精緻な装飾があり、来館者を荘厳に迎え入れる造り。

・外壁のテラコッタには、動植物や化石をモチーフにした彫刻がちりばめられていた。

3.外壁素材

・ロンドンの煤煙に耐えられるよう、ウォーターハウスが採用した耐久性のある

テラコッタ製タイル。

テラコッタ製タイル。

・クリーム色とブルーグレーの縞模様が美しく、同時に汚れが目立ちにくい工夫が。

ロンドン自然史博物館(Natural History Museum)正面の鉄柵(フェンス) 。

・色彩:深い赤(バーガンディ色)の鉄製フェンス

に、 金色の装飾(王冠・尖塔・飾り金具)

。

・様式: ヴィクトリア朝後期のデザイン

で、 ゴシック的な尖塔と幾何学的模様

を

組み合わせています。

組み合わせています。

・装飾:円形の部分には、博物館を象徴する紋章風の模様が見えます。

・役割:博物館の正面広場を取り囲む柵として、荘厳な雰囲気を演出。

外からの眺めも「大聖堂のような科学殿堂」を強調するデザイン。

外からの眺めも「大聖堂のような科学殿堂」を強調するデザイン。

正面の鉄柵(フェンス)に近づいて。

正面ゲートの石柱部分 。

・石柱の構造

灰色の石材で作られた堂々とした門柱。上部には八角形のガス灯風ランタンが載っており、

装飾性と実用性を兼ね備えています。

装飾性と実用性を兼ね備えています。

ランタンの支柱は鉄細工で、先ほどの赤と金のフェンス装飾と一体感を持っています。

・浮彫(レリーフ)装飾

石柱中央には3面にわたって細かいレリーフが彫られています。

・上段:盾や動物モチーフのように見える複雑な装飾。

・中段:渦巻き状の唐草模様や植物的な要素。

・下段:花束あるいは果実を思わせる植物文様。

→ これらは自然史博物館のテーマに合わせた「自然界のモチーフ

(動植物・植物文様)」を象徴している と。

(動植物・植物文様)」を象徴している と。

正面入口(サウス・ケンジントン側のメイン・エントランス) 。

・双塔(ツインタワー)

大聖堂のような左右対称の双塔を構え、教会建築を思わせる厳かな外観。

・ロマネスク様式

設計者 アルフレッド・ウォーターハウス が1873–1880年にかけて建築。

→ 丸いアーチ、分厚い壁面、装飾的な列柱が特徴で、「ロマネスク・リヴァイヴァル様式」の

代表例。

代表例。

・彩色されたテラコッタ装飾

壁面には動植物のレリーフが多数刻まれており、恐竜や植物など自然史のテーマを象徴。

雨に強いテラコッタを用いたのはロンドンの煤煙環境に耐えるため。

雨に強いテラコッタを用いたのはロンドンの煤煙環境に耐えるため。

・大階段

訪問者を迎え入れる正面階段。中央の三連アーチの奥がメインホール

(現在はヒントゼー・ホール)につながる。

(現在はヒントゼー・ホール)につながる。

正面中央部の上部(ファサードの双塔部分) をアップ

で。

・双塔(ツインタワー)

正面入口の両脇にそびえる代表的な二つの塔。

尖塔(spires)には装飾的なタイル模様が施され、ロマネスク様式を基調にしつつ

ゴシック的な垂直性も感じさせた。

ゴシック的な垂直性も感じさせた。

・中央切妻(三角破風部)

二つの塔の間には三角形の破風(pediment)があり、その中にアーチ窓が3つ+小窓2つ

並んでいた。

並んでいた。

窓の下には小さなバルコニー状の装飾(ギャラリー)が付属。

・装飾的なテラコッタ

建物全体と同じく、黄色と灰色の縞模様が施されたテラコッタ(耐煙素材)が使用されていた。

この模様は単なる装飾ではなく、当時のロンドンの煤煙から建物を守る実用性もあった と。

ロンドン自然史博物館(Natural History Museum, London)南側外観 を。

・長大な翼廊(ウィング部分)

正面入口から東西に延びる長い建物の一部で、規則的に並ぶアーチ窓が特徴。

大聖堂の回廊を思わせる荘厳さがあった。

大聖堂の回廊を思わせる荘厳さがあった。

・ロマネスク・リヴァイヴァル様式

連続アーチ、厚みのある壁面、装飾的な柱頭を持つ二連窓・三連窓など、

中世ロマネスク様式を再現。

中世ロマネスク様式を再現。

・テラコッタ装飾

建物全体は彩色テラコッタで覆われ、動植物のモチーフが随所に刻まれていた。

これは「自然史」を象徴するデザインであり、煤煙に強い耐久性も兼ねている と。

これは「自然史」を象徴するデザインであり、煤煙に強い耐久性も兼ねている と。

西翼部分(ウエスト・ウィング)の大屋根と装飾的な窓列 をズームして。

・急勾配の大屋根

階段状に帯模様(ストライプ)の入ったスレート葺き。これは館全体の特徴である

「縞模様のテラコッタ装飾」と調和。

「縞模様のテラコッタ装飾」と調和。

・ロマネスク風の連続アーチ窓

下の部分には長く伸びた半円アーチ窓が並び、その上に小さな三角破風(ギャブル)で

リズムを与えていた。

リズムを与えていた。

→ これはまるで修道院の回廊や大聖堂の身廊の上部を思わせる造り。

・塔状の付属建物

屋根の四隅には小さな塔(タレット)が配置され、要塞的かつ荘厳な印象を強めていた。

本館外壁の上部装飾部分 をクローズアップ。

西ウィングの全景。

こちらは 反対側 をズームして。

・・・もどる・・・

・・・つづく・・・

本館外壁の上部装飾部分 をクローズアップ。

・アーケード型の窓

・丸アーチ窓(二連や三連)で構成され、ロマネスク建築風の重厚な様式。

・窓の周囲には装飾的な柱(小円柱)と彫刻フレームが施され、立体感を強調。

・屋根下の小さな三角破風(ペディメント)

・各窓上に小さな三角形の破風があり、その中にも開口部(二連窓)が組み込まれていた。

・これによりリズム感と垂直性が強調され、建物全体の壮麗さが増して。

・彫像(スタチュー)

・ペディメントとペディメントの間に、複数の彫像が立っていた。

・多くは立像で、何らかの自然界を象徴する動物像。

自然史博物館では、外壁装飾として動植物・化石・科学者や寓意的存在が表現されて

いるのが特徴。

自然史博物館では、外壁装飾として動植物・化石・科学者や寓意的存在が表現されて

いるのが特徴。

・この部分は「自然界の守護者」的な意味合いを持ち、来館者に「ここは自然の殿堂である」と

印象付けていたのであった。

印象付けていたのであった。

西ウィングの全景。

・右側手前

正面中央入口のアーチとその右側の塔が部分的に見えています。ロマネスク様式の

連続アーチが特徴。

連続アーチが特徴。

・中央~左方向へ

西ウィングの長い側廊(側面)が伸びており、均整のとれた二連窓・三連窓が連続。

屋根は急勾配の切妻屋根。

屋根は急勾配の切妻屋根。

・左奥

西端に位置する高い角塔(West Tower)が確認できた。先ほどの写真でも写っていたもの。

こちらは 反対側 をズームして。

・・・もどる・・・

・・・つづく・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.