2007年05月の記事

全3件 (3件中 1-3件目)

1

-

労働生産性が主要国で最下位!我々はそんなにアホなのか?

5月23日付朝日新聞の「先進7カ国中、労働生産性は最下位」という記事に波紋が広がっているようだ。統計が発表された途端、「我々はそんなにアホなのか?」と問い合わせが殺到したという。またこのことが、残業代ゼロ法案を推し進める財界に都合よく利用され、「過労死は自己責任」と主張する奥谷ザ・アール社長らの暗躍を許すことになりそうだ。 新聞記事によると、サービス業の生産性の低さが顕著であるという。日本の産業の多くはサービス業だ。サービス業で働く人は、パート労働者が多いから生産性が低いんだ、という分析もある。何だかパート労働者がサボっているかのような印象を受け、不愉快だ。別の分析によると、「日本ではサービスがいいのは当たり前のこととされ、価値として認識して無いからでは?」という。何だかこっちの方が当たっているような気がした。 例えば、このまえ中央線に乗ったとき、駅員が発車ベルを操作しているのを見て、親の知人が「フランスって発車ベルもなく発車するから参った」なんて言ってたことを思い出す。スーパーの交通誘導のバイトしてたとき、お客の外大教授が「外国にそんな職種ないんだよ」なんて言ってたことも思い出す。発車ベルも、ぼくの下手クソな交通誘導も、日本ではサービスと認識してくれない(と思う)。安全の為のコスト、悪く言えばクレーマーを恐れるが故のコスト、というネガティブな発想の意味合いが強いのではないか? 海外と比較するというのだから、海外との認識の違いも考慮に入れるべきだと思うんだけど、数値に直すのは難しいのだろう。 今日の新聞で、タクシー業の新規参入を地方に限って制限する、とかいう記事を見た。規制緩和による新規参入でタクシーが増えても、お客が増えないとどうしようもない。駅前に並んでるタクシーの「待ち時間」が増えるほど、労働生産性が下がると思うんだけど、こういう考えは当たってるのかどうか・・・。 それと、さっきの「フランス行った○○さんの話」によると、レストランの店員は東芝テックの端末なんか持ってなくて(笑)、舌をかみそうな料理の名前(あっちの人は舌かまないでしょ!)もワインの銘柄も全部暗記してるという。どうやって何人もの注文を覚えられるのか不思議だったという。やすもんの店だったそうで、それでもそこまでの熟練がいることに「労働生産性の高さ」が読めるのかな?でもそんな熟練さんが育つまで、息の長い修行が要る。日本のファミレスだったら「店の寿命の方が短い」なんてことも・・・。 ヘンな考え方も出来る。フランスのレストランが「暗記力の優れたこの道のプロ」しか雇わないなら、東芝テックの端末が売れない。東芝テックの売り上げが伸びる為には、端末に頼る店員でないと困る訳で・・・おかげで製造業の労働生産性の向上に貢献していることに??

2007.05.27

-

出るか6億円~サッカーくじの結果発表はまだなの?

サッカーくじが大変なことになってる。繰越金の発生で、1等が何と6億円に達したという。「それでかぁ!」なんて今更言ってる私は情報に疎い。しかもその話を知ったのは、FMさがみ「サンセットコースト(土曜日午後)」で、くじ買うために行列してる話題が出たことから。ちなみに「競馬が当たるかなぁ」という投稿も出たので、自分も素朴な疑問を投稿してみた。伊藤はるかさんこんにちは 番組の冒頭でサッカーくじのお話が出ましたが、私もサッカーくじを買ったことがありません。ちなみに馬券も買ったことがないんです。一番人気の馬で「銀行馬券」なんて言葉がありますが、「銀行馬券」だけをひたすらコツコツと買っていったら、たとえ僅かでも儲かるものなんでしょうか?(メッセージの放送ありがとうございました!)番組によると、銀行馬券でも駄目な時があるから投資額に対するリターンで考えると、プラスマイナスゼロに持ち込めるかどうかという感じらしい。投資信託みたいに「基準価格」でリターンを追及して行くか、割り切って夢を買う考えで行くか、それぞれの楽しみ方があると思うが、わたしは投資額に対するリターンできっちり計りたい。そういう人間はギャンブルに向かないんだろうなぁ。いよいよその「1等6億円」の「ビッグ」の結果発表が本日行われるというが、買う人が殺到した為か、結果発表が大幅に遅れるという。「ビッグ」だなんて、信託銀行の商品みたいだけど、もちろん信託銀行で売ってる訳じゃない。コンビニとかで一口300円で購入できる。買う人が何か予想を立てる必要がないそうで、その気軽さもウケる原因らしい。

2007.05.20

-

個人情報保護士認定試験を受けた!

ついにこんな検定まで出たか!と初め思った。確かに、個人情報の漏洩事件は後を絶たない。漏れた情報が勝手に一人歩きしてしまい、犯罪に利用される恐れがある。だからみんな心配する。みんなが「心配」しているのにもかかわらず、漏洩事件を起こした企業は、社会的制裁を受ける訳である。漏洩そのものによる実害と、漏洩事件を起こしたことによる風評被害、どれもやっかいなものだ。昔は何だかのんきだった。インターネットは無いし、ATMに隠しカメラを設置できるような小さなカメラがそもそも無い。個人情報を仕入れたところで大したことが出来ない。紙に書いてあるものが大半だから、大勢の人間の情報を盗むことも出来ない。 ところが今や、各個人が何ギガのフラッシュメモリでもって情報をやりとりする。何かの拍子にそれが誰かの手に渡ったら、どうなるか分からない。分からないことが人を疑り深くさせる。それが社会の不安心理につながり、危機感を煽る。危機感を煽って個人~士などと資格までつくってしまう。勉強に時間を費やすコストやテキストを買うコストは、GDPの計算に入れるべきなのかはともかく、ほんの一握りの脅威が話を大きくしてしまうのが現代社会のようだ。個人情報保護士認定試験~御茶ノ水の明治大学で受検してきました。試験は「財団法人全日本情報学習新興協会」が行っている。今のところ年3回実施しており、全国各地で試験が行われている。私はネットで申し込みをした。申し込みをすると、むやみに早く振込み用紙が届く。請求書というものはほんとにスピーディーなものである。コンビニで支払を済ませると受験票が届いた。受験票には顔写真を貼らなければならない。試験は全てマークシートである。課題1と課題2があって、試験時間は2時間。それぞれの分野で8割以上の正答率で合格である。8割というのはちょっと厳しいような気もするが、問題は基本的な知識を問う問題となっている。課題1は、個人情報保護法の法文を中心とした内容。法律に慣れ親しむ機会が少ない人にとって、少々とっつきにくいかもしれない。しかしながら、「個人情報の保護に関する法律」は、基本原則を並べた大雑把な法律となっている。とにかく太い柱を据え付けたという感がある。実際の実務となると、各産業界の実情に応じたルールを定める必要がある訳で、これについては各省庁から「ガイドライン」の形で示されている訳だ。 こうしたところから、この法律自体はそれほど難しい代物ではない。課題2は、会社組織で実際行われるべき個人情報保護対策の出題がなされる。対策を有効に行うことができる組織体制の確立、人的管理、情報システムのセキュリティ対策、オフィスのセキュリティ対策など。これらの問題は、既に各企業でやってそうな研修とかでおなじみの話かもしれない。一般常識となりつつある話も多いので、既に社会人として活躍されている方にとってはそれほど難しくないと思われる。 組織がうんぬん言うほど偉くない、人的管理をされるほう、そんなICカードで入出管理をするほどデカい会社じゃないんだけど・・・と思いながら勉強していたのだが・・・。情報システムのセキュリティ対策となると、とにかく自分が使っているパソコンのセキュリティ対策から始まる。ウイルスソフトの導入、メールの管理、パスワードの管理、などなど。電子署名の話やSSLの仕組みなど、何気なく使っているようでよく分かってないことを学べた。記憶媒体の廃棄やプリントした用紙のシュレッターなど、細かい注意が必要であることを痛感させられる。個人情報保護士のロゴがダウンロードできる合格発表は、試験の日から約1ヶ月後にネットで確認できる。受験番号を入力して照会することが出来る訳だ。今や資格試験の合格発表名を掲示板に貼る時代ではなくなった。合格発表と同時に「個人情報保護士認定試験を紹介しませんか?」という郵送物が届いた。パンフレットが何枚か入っていて「勧誘対策の小道具一式」という感じである。商売が上手いなといい加減呆れる。何でも試験申込みの勧誘で「もれなくQUOカード等をプレゼント」とのことだ。 合格者証が届いたのだが、カード型合格者証はいいとして、B4サイズの「合格証書」には笑えた。学校の時代に「よくできました!」に贈られる「ひょーしょーじょー」の形式である。面白いのは「ロゴがダウンロードできる」こと。全日本情報学習振興協会のホームページで、自分の認定番号を入力すると「○年○月認定」と入ったロゴがもらえる。ホームページやブログに貼り付けたりも出来るのだ。もっとも、ただのGIFファイルなので、ただのお飾り、という感じもする。 ←ロゴはこんな感じ。

2007.05.13

全3件 (3件中 1-3件目)

1

-

-

- 株主優待コレクション

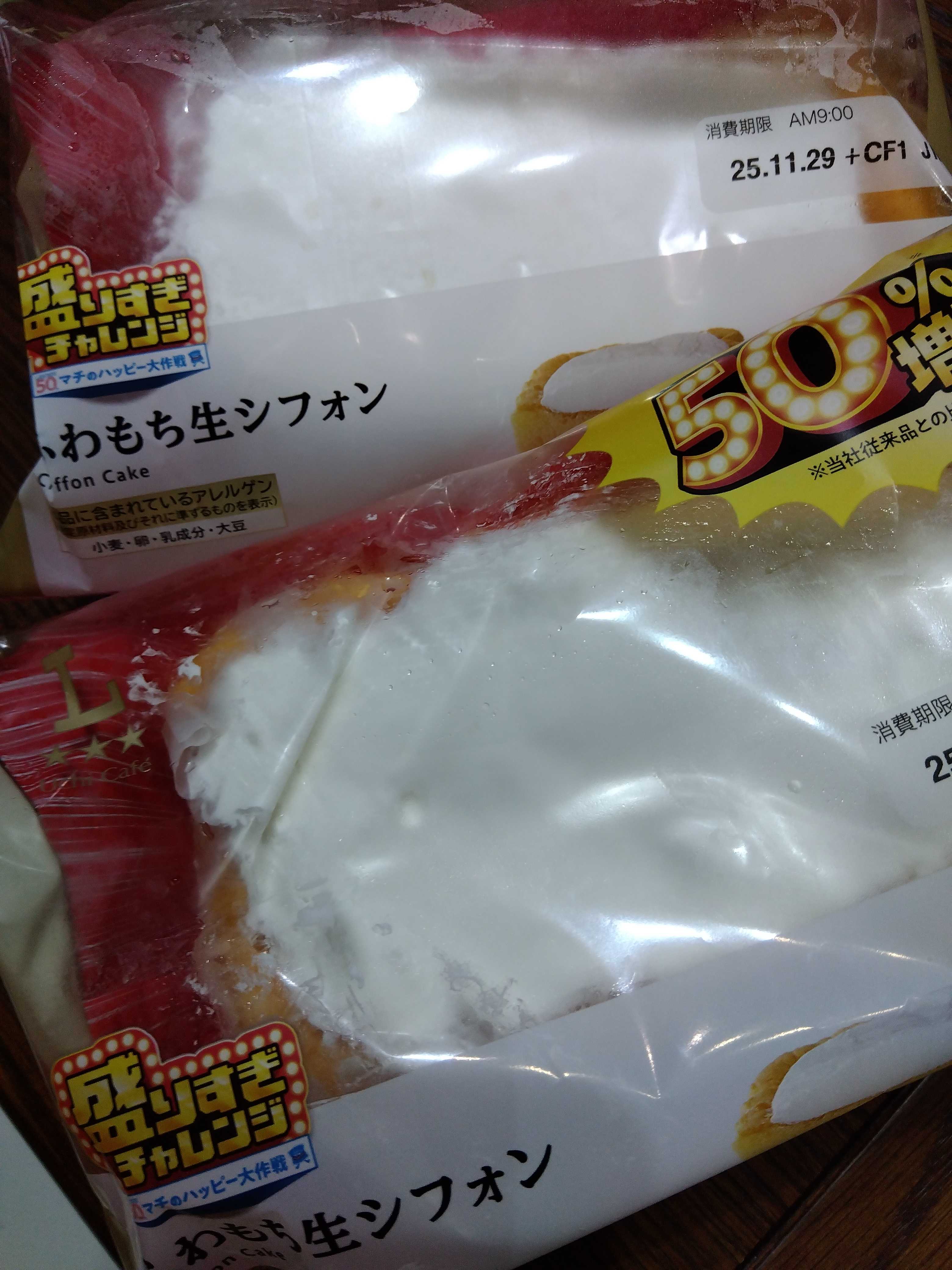

- ローソン盛りすぎチャレンジ2週目に…

- (2025-11-27 00:00:05)

-

-

-

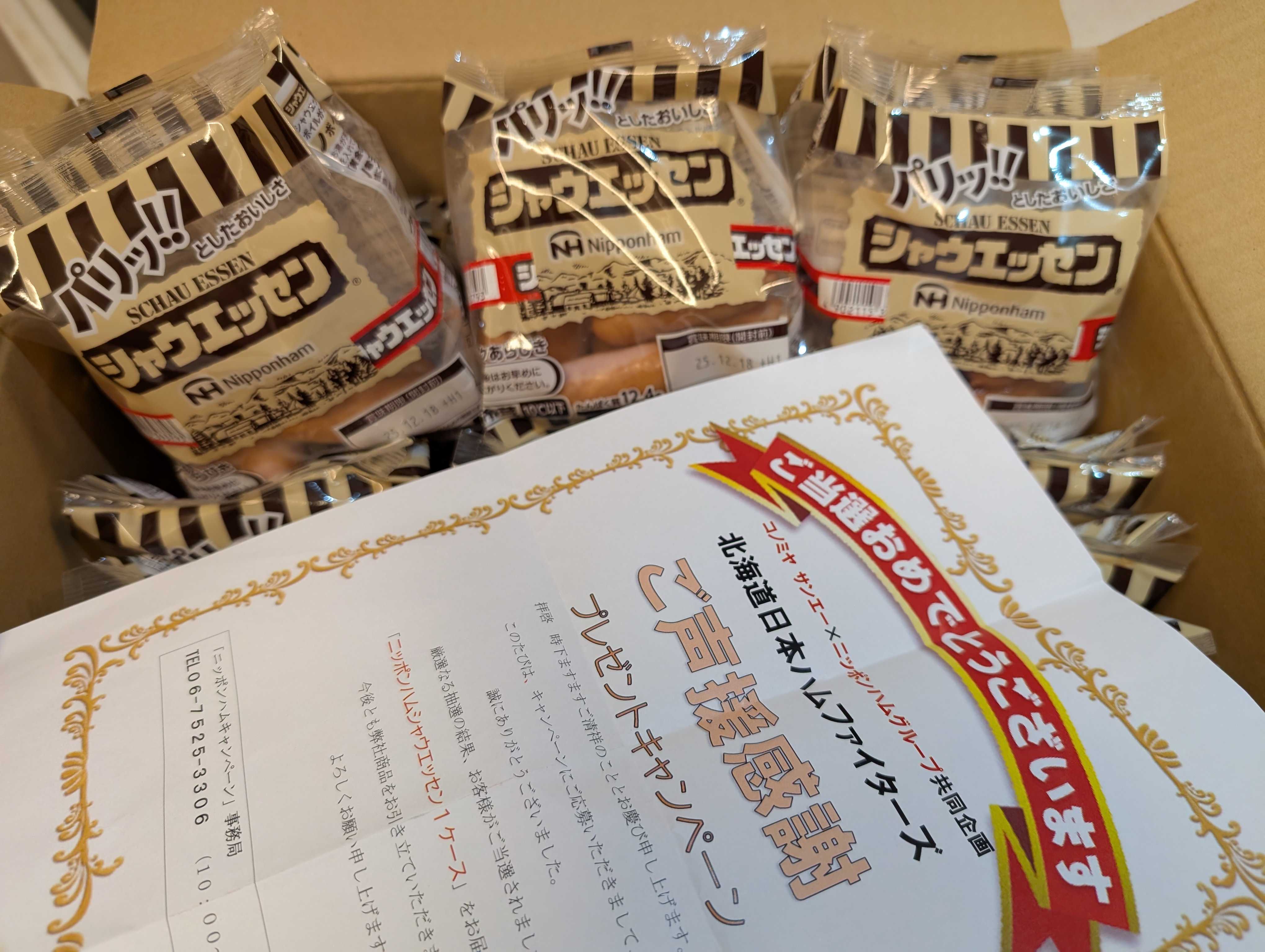

- 懸賞フリーク♪

- シャウエッセン1ケース

- (2025-11-27 00:31:19)

-

-

-

- 気になるニュース&話題(Infoseekニ…

- 魅せるスポブラとピンクのショーパン…

- (2025-11-27 02:00:05)

-