全1090件 (1090件中 1-50件目)

-

人は死んで、どこに行くのか。。。

ある人が亡くなった。自宅での急死だった。理由はわからない。原因不明の自然死。熟睡するような笑顔を浮かべていた。最近の日本映画に《歩いても歩いても》という作品がある。歩いても歩いても・発行年月: 2008年05月 ・サイズ: 単行本 ・ページ数: 226p ・ISBNコード: 9784344015142 【内容情報】(「BOOK」データベースより)開業医だった父とそりのあわない横山良多は失業中のこともあり、ひさびさの帰郷も気が重い。良多の妻と息子、明るい姉の一家も来て、老いた両親の家には久しぶりに笑い声が響く。得意料理を次々にこしらえる母と、相変わらず家長としての威厳にこだわる父親。ありふれた家族の風景だが、今日は、15年前に亡くなった横山家の長男の命日だった。まず原作を読むことをすすめたい。とにかく主演の阿部寛は、ボソボソとハッキリしない話し方をする。聞き取れない(笑。多くは語る必要はないが。この映画のラストシーンは、《人は死んで、どこに行くのか》という生命の根本的な問いに一つの答えを見出している。私は突然のラストシーンに、涙なしに見れなかった。

2010.07.14

-

表参道の繁栄の陰で。

関西に行くと、テレビではJR東海が「そうだ、京都に行こう」の逆で、「表参道いこかぁ」と宣伝している。そんなわけで、とにかく表参道には関西弁を話す通行人が多い(笑。表参道が日本で特別に魅力的な場所だということは、多くの外国人観光客も証明しているだろう。そこでまた新しい出店ラッシュも起きている。こんな宣伝なんて必要ないのにね。とにかく狭い歩道に人があふれている。こんな街はなかなか他にないだろう。ところが、そこから徒歩数分のシャネル青山店の付近では、実は空き店舗があちこちに見られるのだ。表参道の崩壊が始まっている。

2009.05.23

-

表参道ブランド・ストリートの崩壊。

驚いたのは、有名デパートに必ず出店し、缶コーヒーのBOSSと商標権でモメたHUGOBOSSの路面店の閉鎖。サロットはかなり目立つ店だった。まるで教会堂のような5メートルはある巨大な入り口ドアが印象的だ。http://www.salotto-inc.com/index.html【SALOTTO】というのは、イタリア語でサロン、つまり「リビング・ルーム」ということらしい。豪華な神殿のようなリビングの殿堂も、紙一枚でモノケのカラになっていた。興味深いことは、これらはどれもヨーロッパ系のブランドだということである。これだけの円高なのだから、価格を下げても利益が出るはずだか。「時期のギャップに追いつけなかった」ということ。

2009.05.22

-

スモーク・ターキー・レッグ☆これはお得な食べ物☆

これが500円というのは、なかなか思い切った価格だ。昨年のクリスマスあたりに登場し、とにかく寒い時期にものすごい行列ができた。最近は少し落ち着いてきたようで、5分ぐらい待てば買える。グルメの立場からすると、舞浜に出かける前に、自宅近くのスーパーでバジルかイタリアン・パセリの生葉を買い込んで、赤ワインと一緒に持ってくることをすすめる。実はディズニーランドはアルコール持ち込み禁止なのだが、まあ小さな缶ワイン一本ぐらいはよろしいのである。かわいいキャストさんもFRESH!(笑。

2009.05.21

-

下北沢【だいこんまん】に集う女性たち。

まず名前が面白い。店主は若い。そして一人でバリスタのように広島焼き、大阪モダン焼き、お好み焼きを焼いている。ここはCazなど女性ファッション誌にも紹介されている。女性が多い。したがって芸能人も多いらしい。芸能人御用達の店は、やたらと色紙を飾りたがるが。そんなものは味と何の関係もない。ほとんどカウンター席の店内で、店主のコテさばきをみんなで見つめている。楽しめる店はいいものだ。

2009.05.13

-

Kabaya【生キャラメル】の意外な面白さ☆

最初に言わなくちゃいけないが、これは【生キャラメル】ではなくて。水あめ、ガムなど柔軟な食感をつくる添加物を入れた「生キャラメル」風の商品である。しかし、パッケージに工夫がある。面白い商品だ。

2009.05.12

-

名古屋コーチンの絶品【親子丼】

六本木ミッドタウンの地下街は実に入れ替えが早い。もう7店舗は入れ替わっているだろうか。今回は名古屋コーチンだと。値段は千円以下でなかなか良心的である。肉も卵も名古屋コーチンだと。食べてみて、これは驚いた。まさに絶品。半熟の白身からしてうっすら甘いのだ。名古屋人はこれを味噌焼きにするなんて贅沢だな。

2009.05.11

-

紀文のディズニー・ミッキー商品とは???

「えっ!」とビックリしたが。なるほど子供用の弁当に「アリ」なのかな。でも自分で抜き型でつくったほうがいいんじゃないの。形がゆがんでるしさ。

2009.05.10

-

レッド・クリフ批判要綱☆その1☆

かつて私は、【レッド・クリフ PartI】について批判的な意見を述べた。http://freiherr/diary/200811040000/その要旨は、1.曹操の描き方が史実に基づいていない。 明らかに別の映画【ラスト・エンペラー】からのパクリで、年少の皇帝を描いている。 2.赤壁の戦いの原因を「女性の奪い合い」としたのは、別の映画【トロイ】からのモチーフのパクリである。 小橋の姉、大橋はどこへいったのか。 大橋がいないとすれば、小橋の名前の意味がない。 曹操が呂布を制圧した後、実際に橋玄の遺族は豫州梁県にいて、曹操が訪問して昔の恩義を顕彰して追悼の儀式を行なっている。3.最初の戦闘、当陽県長坂坡の戦いでは、もともと曹操との関係があった関羽を諸葛孔明が前線に配置することを危惧して、数百隻の船を仕立て避難民の一部を乗せて水路、江陵に向かわせている。 したがって、長坂の戦闘に関羽は存在しなかったのである。 史実でも、張飛が要所の橋脚を破壊して、曹操軍の進撃を阻止したことになっている。 ところが、【レッド・クリフ PartI】では a.曹操と関羽を初対面のように描き、戦闘の主人公として対面させている。 b.張飛は孔明の指示で見せ場もなく撤退している。4.【レッド・クリフ PartI】の最大の戦闘シーンは、孔明兵法の八門遁甲陣をアレンジした八卦陣の包囲殲滅戦だが、こんな陣形は現実に役に立たない。 それに、包囲した兵団は少しずつ隔離して降伏させるのが普通。 あのように無抵抗になった兵士たちをよってたかって集団虐殺するのは、戦闘シーンではなくてグロテスク趣味による残虐映像と考えるべきである。 ただし、あのように敵兵を包囲し、各個撃破して殲滅する戦闘シーンは黒澤映画の【七人の侍】からのパクリである。というわけで結論。ジョン・ウー監督の【レッド・クリフ】はインチキ嘘っぱち映画であり、中国史を破壊する駄作である。

2009.05.01

-

レッド・クリフ批判要綱☆その2☆

【レッド・クリフ PartI】で気がつく問題点をすべて書いていくことにしよう。☆【Part II】でも主題の大きなアイテムになっている「茶」。 後漢時代に、あのように確立した茶道があったのだろうか。 私は茶の歴史に詳しくないが、四川省から出土した前漢時代の『僮約』つまり奴隷の下僕に遠方に品物を買いに行かせるときに、買い物の内容を指示した文献があって、そこに「茶」らしき商品が出てくるという。 しかし、後漢時代に喫茶が習慣になるのは、孫権が死んだ後の呉の朝廷であり、実際に『三国志』にも「飲酒の習慣をやめて、茶を飲め(以茶当酒)」という布令がある。 しかし、このあたりの文献(原典を散逸した『廣雅』)では、茶はネギ・ミカン・生姜を一緒に煮て、正月の屠蘇散のように飲むと書かれている。 これは西北地域で習慣としても続いていて、私が甘粛省ですすめられた茶は「三宝茶」といってドライフルーツや香草を混ぜた茶であった。 したがって、【レッド・クリフ】の仰々しい茶道の所作はまったくフィクションであり、時代考証の誇張である。 あるいは中国の主力輸出産業である製茶産業の宣伝のために、故意かつ意図的に誇張して挿入されたと考えるのが妥当だろう。 映画でコマーシャルをやっているわけだ。☆孔子の子孫、孔融を曹操が処刑したのは史実。 しかし、赤壁の戦いの直前ではないし、出陣に反対して処刑されたのではない。 もうひとつ重要なポイントだが。 孔融が斬首される前に、曹操から飲酒を受けている。 その酒盃が北宋末期の白磁天目茶碗! 1000年の誤差である。 何という時代錯誤であろうか! この時代の陶器製の酒盃といえば、緑釉の双耳盃と決まっている。 そうでなければ青銅の花瓶のような角盃だ。☆当陽県長坂の戦闘シーン。 張飛が大声をあげて、鏡の盾を一斉に返して、騎兵たちを転倒させるシーンであるが。 残念なことに、馬は目が横についているのである。 だから前のほうに馬の視線を集中させるために、競馬では馬にマスクをつける。 したがって、あのように夕陽の光線を浴びても、馬は決して転倒しないと思われる。 さらに指摘すると、 あのようにマスゲームのように盾を返すシーンは、別の映画【スパルタカス】の戦闘シーンからのパクリである。 付け加えると、【スパルタカス】と角川映画【天と地と】は、かなり多くの戦闘シーンがパクられている。それは後述する。☆さて、最大の戦闘シーン。 八卦陣で、盾を並べた中で関羽、張飛、趙雲が決闘するシーンなのだが。 これも別の映画のパクリである。 【ローマ帝国の滅亡】という映画で、最近の【グラディエーター】の原作に近い。 ここでクリストファー・プラマーが演じる狂気の皇帝コモドゥスと、スティーブン・ボイドの将軍リヴィアスが最後に決闘するシーン。 【スパルタカス】でも、決闘シーンで兵士の盾を四方に並べて臨時の闘技場をつくる。 まあ、そういうわけで、 【レッド・クリフ】は恥ずかしげもないパクリ・パクリ・パクパクパクの映画なのであるからして、ジョン・ウー監督の【レッド・クリフ】はインチキ嘘っぱち映画であり、中国史を破壊する駄作である。

2009.04.30

-

レッド・クリフ批判要綱☆その3☆

【レッド・クリフ PartI】で気がつく問題点をさらに書きつづけよう。☆【レッド・クリフ PartI】でずいぶん間延びしているなあという印象がする「孫権のトラ狩り」。 あれは若い孫権の苦悩と決意をあらわすシーンになっているのはわかるが。 どうして狩りのシーンを長々と入れたのか。 これはジョン・ウー監督のマーケティンク的な計算、あるいは仕立て屋的な打算だというのが、私の推論である。 昔の武将を描くのに狩猟シーンをいれたのは角川映画【天と地と】の功績であったが、これが欧米には非常に好感を持たれた。 欧米では狩猟は貴族のゲームである。狩猟こそ騎士道の鍛錬の場とされている。 最近の映画【クィーン】でエリザベス女王の苦悩を描くとき、エディンバラ公がウィリアム王子とヘンリー王子の兄弟をしきりに鹿狩りに連れて行くシーンが出ている。 だから狩猟のシーンを入れると、刀をふりまわす武将ではなく、高貴な貴族性を映像表現できるわけだ。 つまり、【天と地と】の狩猟シーンをパクったわけ。☆【天と地と】からのパクリ。 角川映画では、武田信玄の若い愛妾、女武者の八重の方が女性騎馬武者部隊を率いるシーンがある。 私も大好きなところだが、頭に兜もつけないで敵陣に切り込んで討ち死にする設定は、いただけなかった。 ところが、【レッド・クリフ PartI】では、これがうまくパクられて、 孫権の妹が女性の騎馬隊を率いて、夏侯淵の騎馬軍団を八卦陣に誘導するというシーンに使われている。 これもジャンヌ・ダルクのように颯爽たる【天と地と】の女性騎馬隊が欧米人にどのように好意的に受け容れられたかを綿密にマーケティング調査して、うまく印象的にパクリを入れたと考えるべきであろう。 ああ、パクパクパク。 何たるパクパク。 まったく卑劣だ。☆さて【レッド・クリフ PartII】でも主題となっているサッカーのシーン。 日本の蹴鞠をうまくアレンジしたなと思われるが。 【少林サッカー】そのものが出てきてしまったという感じだ。 あのような映画が出てくるというか、少林寺拳法がサッカーに生かせるというのなら、やってみたらどうか。 まったく現実味のないシーンだということ。 これもサッカー好きの多いヨーロッパ人たちに、東洋の古代にも蹴球の伝統があると主張したいわけだと思う。 その戦術的な意図はよしとするが、歴史的事実としては、後漢時代の茶道と同様に、まったくの捏造であるといわねばならない。 ウソ、ウソ、ウソ。そんなにウソを並べて何になるのだろうか。 何度でもいおう。ジョン・ウー監督の【レッド・クリフ】はインチキ嘘っぱち映画であり、中国史を破壊する駄作である。

2009.04.29

-

レッド・クリフ批判要綱☆その4☆

【レッド・クリフ PartI】で気がつく問題点をさらに書きつづけよう。☆ジョン・ウー監督は英語化された日本映画はほとんど見ていると思うが。 ラブ・シーン、特にベッド・シーンは【トロイ】、【ラスト・サムライ】、さらには【ショーグン】からのパクリである。 孔明が呉に受け入れられていくプロセスも、三浦安針が徳川軍に参謀として受け入れられる【ショーグン】のプロットやモチーフをパクリまくっている。 シーンさえペーストしたようにコピーしている。 傷を手当しながら次第にエッチ・シーンになるというのも趣味が悪いが、【ラスト・サムライ】のパクリであることに間違いない。 「ああ、これパクリじゃないか」ということがわかると、本当に馬鹿馬鹿しくなる。 別に特別な映像表現をつくれとはいわないが。 安っぽいパクリはやめてほしい。☆さて【レッド・クリフ PartI】でも大きな目玉になっているのが音楽のシーンである。 ここで演奏されているのは、どうやら平家琵琶のパクリの旋律である。 中国の琴の楽譜は敦煌文書に唐時代のものが保存されていて、日本で解読され、演奏法も日本で再現された。 解読の手がかりになったのは、まさに唐朝から引き継いだ雅楽の文化と文献が日本に存在したからである。 笛の音に聞き入ったり、孔明と周愈が連弾したりするが。 これらのシーンは狂言師・野村萬斎の主演【陰陽師】二部作からのパクリであると思う。 近衛中将・源博雅のように、武将たちが音楽を演奏することにより、その知性を表現したいところなのであろう。 問題なのは日本映画のパクリだということだ。 中国人民には、こんなにも日本映画を下手糞にパクリ搾取している映画を見て、何が面白いのかと問いたい。☆【トロイ】でアキレスの部隊が上陸後にパパッと盾を並べて、壁をつくるシーンだが。 【レッド・クリフ PartI】では、同じように盾を並べて、それを簡単に打ち崩すということで、【トロイ】に勝利したという、変な自己満足の誇張になっていたわけだが。 別の映画【300】でも、盾並べのアクションはいろいろ表現された。 【レッド・クリフ】はすべてパクっている。 もともとはエリザベス・テイラー主演【クレオパトラ】のアレクサンドリアの戦いのシーンで、ジュリアス・シーザーのローマ軍中隊が盾を並べて長方体の戦車のような陣形「亀甲陣 タートル・フォーメーション」をつくるシーンがあるのだが。 【ルパンIII世・カリオストロの城】では、結婚式場に乱入した銭型警部を護衛するため、「正義はわれにありー!」「警部を護れー」と警官隊が同じように「亀甲陣」をつくるシーンがあるだろう。 これはパクリとしては、まあ笑えるし、許される範囲ではないか。 ところが【レッド・クリフ PartII】では、これが複数の陣形で登場している。 まるで豆腐の行列みたいに。 あれはまったく噴飯だ。 やめてほしいよ、こんな安っぽいパクリ。☆【レッド・クリフ PartII】の戦闘シーンは、主に上陸シーンの戦闘だが、これも別の映画【史上最大の作戦】から、かなりのシーンやプロットを転用している。 パクリ大魔王のウーちゃんも、ここはさすがに【トロイ】からパクるのはマズイと思ったに違いない。 アメリカ軍の軍事関係者から指摘してもらえれば確実だが、上陸後にドイツ軍の反撃で膠着状態になったオマハ・ビーチの戦闘で、決死の小隊が突撃して、ほとんど自爆攻撃のように敵陣地の真下にとりついて爆薬をしかける。 爆薬をしかけた軍曹も戦死するが。 これとまったく同じシーンが、中村獅童の自爆攻撃に再現されている。 ああ、これも別の映画のパクリだよ、とどれも笑ってしまうのが悲しからずや、だ。 ジョン・ウー監督の【レッド・クリフ】はインチキ嘘っぱち映画であり、中国史を破壊する駄作である。

2009.04.28

-

レッド・クリフ批判要綱☆その5☆

すでに☆その4☆で【レッド・クリフ PartII】のパクパク・パクリングに言及しているので、気がつく問題点をさらに書きつづけよう。☆「未来への最終決戦」などと偉そうなタイトルをつけて、周瑜が曹操を最終的に絶体絶命に追い詰めながら、見逃すというシーンなのであるが。 これも明らかなパクリである。 当陽県の戦闘など、最初の段階で、関羽と曹操の官渡以来の関係を否定抹消してしまったところに、このような支離滅裂なラスト・シーンをもってきたと思われるのだが。 パクリ大魔王ウーちゃんは、角川映画【天と地と】で、上杉謙信が武田信玄に一太刀浴びせて、カッコよく去っていくラスト・シーンが欧米人に大受けしたことを忘れていなかったのだ。 つまり【レッド・クリフ PartII】のラスト・シーンも完全なパクリなのである。 それを最初に指摘しておこう。☆【レッド・クリフ】は呆れるぐらい、歴史事実をネジまげた作品だ。 そのあらわれのひとつであるが。 陣地の本営を呉軍に包囲されかかった曹操は、夏侯淵や曹洪から「撤退しましょう」とすすめられる。 そこで曹操がとった態度は? 地図を指差して、「公孫サンは倒した、袁術も討ち取った」などと言い出す始末。 これが歴史事実を破壊するというか、まったく三国志を知らないのだなと思わせるワン・シーンなのである。 公孫サンを打倒したのは、官渡の戦い直前の袁紹だということは、三国志ゲームをやる人間なら誰でも知っているはずだ。 だから、曹操が「公孫サンを倒した」などというはずがない。 それは歴史の捏造だ。 曹操が現在の遼寧省まで遠征したのは、公孫サンの子孫たちが烏丸族の精強な騎馬部隊を従えて辺境に再侵攻の危険が迫ったからである。 もうひとつは、騎馬民族の烏丸族から優秀な軍馬の大群を獲得することによって辺境の沈静化と、軍事力の増強を目的としたことは明らかである。 このような大切な事情をひっくり返してしまうパクリ大魔王ウーちゃんはいったい何様なのか。 パクリ王国ハリウッド糞食らえといいたい。☆曹操が「袁術を倒した」というのも、【レッド・クリフ PartII】のウソッぱちである。 袁術は孫権の実兄、孫策が叛逆して、長江以南の占領地、特に丹陽郡の大冶銅山の官営工場を占拠してしまったため、兵士や軍隊が糧食もなく、四散してしまって、飲み水もなくなり、自滅したのである。 毒によって吐血して、自殺か他殺だろうと推測される。 そこで袁術の旧領の大半を吸収したのは呉の孫策であり、曹操ではない。 聴いているだけで、頭にくる歴史事実の偽造だといわねばならない。☆さて、【レッド・クリフ PartII】のラスト・シーンにかかるところ。 曹操の本営で、周瑜や関羽、張飛、趙雲が曹操を探して、迷路のような建物を走り回る。 これもパクリである。 中国で人気の高い高倉健(関羽の役の俳優は整形手術して高倉健に似顔をつくったらしい)が主演した赤穂浪士討ち入り事件の【四十七人の刺客】。 赤穂浪士の堀部安兵衛たちが、吉良上野介を探して、迷路のような邸内を探し回るシーンがパクられている。 まったくあきれ返って笑ってしまう。 何なのだ、あの映画、映画といえるのか、あの糞フィルム。 パクリ・パクパク映画【レッド・クリフ】によって、 三国志の歴史は、かくもハリウッド商業主義に愚弄され、汚辱されたと怒るほかはあるまい。ジョン・ウー監督の【レッド・クリフ】はインチキ嘘っぱち映画であり、中国史を破壊する駄作である。パクリ大魔王糞くらえ!!!

2009.04.27

-

シャネル青山コスメ・ブティック☆いよいよ開店♪♪

青山通りの紀ノ国屋の新店舗の1階にシャネル化粧品ブティックが進出する。口紅を銀座に買いに行く必要はない。

2009.04.18

-

【牛丼の吉野家】なんか消えちまえ!!!

■「豚丼」はどこへ行く すき家は休止したが… ◇すき家の豚丼が休止に アメリカのBSE騒動で調達しにくくなった牛肉の代用で始まった「豚丼」。 そのメニューが、牛丼チェーンの一つ「すき家」から、姿を消すことになった。 代用とはいえ、ある程度定着したことから、惜しむ声も聞かれる。 豚丼はどうなるのか。◇「主力の牛丼とカレーを値下げするため」 一口に「豚丼」と言っても、牛丼チェーンによって呼び方が異なる。 吉野家では「ぶたどん」と呼び、今回販売を休止するすき家では「とんどん」と言っている。松屋では、「豚(ぶた)めし」だ。 そもそも牛丼屋の豚丼は、BSE問題で2003年末にアメリカ産牛肉が輸入できなくなったのがきっかけ。 安い同国産牛を使う牛丼チェーンがほとんどだったため、国産では採算が採れないなどと騒ぎになり、苦肉の策として「代用丼」が生み出された。 その性格から、各社で豚丼の呼び方が分かれているらしい。 その後、アメリカ産の輸入が再開され、牛丼が復活したが、多くのチェーンで、豚丼の販売が並行して続けられている。 しかし、ここに来て、すき家が、2009年4月23日から豚丼の販売を休止することを明らかにした。 ◇どうして販売休止に踏み切ったのか。 すき家を展開するゼンショーの広報室に聞くと、「休止が目的でも主でもありません」と困惑した様子。 そして、「今回の発表は、主力の牛丼とカレーを並盛で330円に値下げするのがメインです。 豚丼の販売休止は、それに付随するものなんですよ」と強調した。 同社によると、販売休止は、それによって仕入れや店舗作業を効率化して値下げ原資に充て、牛丼などをより求めやすい価格で提供するためだという。 値下げそのものは、店舗数が吉野家を抜いて日本一になったのを契機に、市場シェアを広げるのが狙いらしい。 ただ、ネット上では、お馴染みになった豚丼が食べられなくなることを惜しむ声も多い。 ミクシィの日記では、「え!すき家の豚丼がなくなるのはショック!! 」「牛肉あんまり好きじゃないのに^p^」といった書き込みが相次いでいる。 一方、ゼンショーには、「おいしかったので、ぜひ復活を」といったメールなどが10件ほど来ているという。◇「好きな方が多い」と吉野家は販売継続 代用丼と呼ばれた「豚丼」は、これまでどんな売れ行きだったのか。 すき家を展開するゼンショーでは、売り上げなどは発表していないといい、「大事なメニューであり、売り上げの中で一定比率はありました」と言うのみだ。 同じゼンショーグループの「なか卯」では、豚丼として「豚どんぶり」を販売していたが、オーストラリア産牛肉の使用で牛丼が復活したため、2005年10月で販売を終えている。 現在も豚丼を販売している吉野家では、BSE問題で牛丼がなかったとき、豚丼が主力商品になった。 その後、様々なメニューが出たが、同社によると、牛丼不在の中でも、定番として一番多く売れていたという。 06年9月に牛丼が復活し、その後通常通りの販売に戻ると、売り上げはもちろん牛丼が圧倒的に。 しかし、豚丼は、現在も牛丼に次ぐ2番手の売り上げになっている。 「味があっさりしていて、食べやすいという声をいただいています。牛丼よりも50円安いのも人気の理由ですね」(広報担当者) 豚丼も売れば、コストはかかる。牛丼の単品に絞り込んだ方が無駄はなくなり、高い利益率も達成できる。しかし、今後も販売は続けるという。「豚丼が好きな方が多いからです。牛肉の輸入がまた止まったときに、リスク分散になるという考え方もありますね」 豚めしがメニューにある松屋も、販売を続けるとしている。それは、ある程度完成した味になったからだという。 「豚めしは、幾度となく改良して、今の味にたどり着き、受け入れられるようになりました。牛丼の代替品のイメージがあるかもしれませんが、そんなことはまったくありません。値段がうちの牛めしより30円安いのも、魅力のようですね。牛めしが復活してから売り上げが減りましたが、今ではすっかり定着して牛めしの次の人気をキープしていますよ」 [J-CASTニュース] (4月17日11時35分配信) ★吉野家の店員教育はまったく噴飯ものだ。 閣下が食事中に突然、店員が勘定を取り上げる。 会計して、「580円です。」という。 仕方がない。払う。 するとだ。 お盆ごと片付けてもっていきやがる。 あのさ。 こっちは食べている途中なんだぜ。 すると、となりで「会計したいんですけど」というボケた声。 つまり、となりの人間と間違われてしまったのだ!!! ふざけやがって。 今度、吉野家の名前を聞いたら、ドアを蹴飛ばしてやる!!!

2009.04.17

-

ディズニーランドの小さな改善☆

プーさんのハニーハントの正面、帽子などを売っているマッド・ハッターの入り口に、カメラ・センターの出張所ができた。カメラ・センターはエントランスの外、エンポーリアムの隣りにあるから、いちいち撮影した画像ファイルを持っていったり、写真の出来上がり時間にもどったり、とにかく行き来が大変だった。これね、前から不便だったので、あちこちにカメラの現像の受付場所をつくるべきだと提言していたのだが。キャストさんたちも具体的に提案して、少しずつ園内に展開していくようだ。これで地方から来たお客さんも記念写真をディズニーの飾り枠でプリントすることができる。不便さを取り除くこと。それが今後のディズニーランド常勝の法則となるだろう。

2009.04.16

-

夢は終わった。。。25周年記念イベントの終わり

25周年イベントが終わり、ディズニーランドは26周年の記念日を迎えたが。実に静かだ。ここはドリーム・キーを受付・販売していたテントの跡地。あっと驚くほどスッカラカンになっていた。しかし、ここに雨の日、風の日、炎天下に何時間も列に並んだ思い出は消え去らない。

2009.04.15

-

雨の中、静かに25周年イベントは閉幕した。

この日は午後から雨だった。シンデレラ城の前の【ドリームス・ウィズイン】も午後2回のショーが中止になり、エレクトリカル・パレードも中止され、園内は閑散になった。しかし、花火は打ち上げられて、フィナーレを飾った。キャストの皆さんに感謝を込めて。この瞬間をここでキャストとして迎えたこと。皆さんは本当に幸運ですよ、と。

2009.04.14

-

青山の【花畑農場カフェ】☆その1☆

<花畑牧場>南青山にカフェ 生キャラメルとアイスのオリジナルメニュー 「生キャラメル」がブームになっている北海道中札内村の「花畑牧場」が8日、東京・南青山に「花畑牧場カフェ 生キャラメル&アイスクリーム」を出店した。生キャラメルを使った特製のアイスクリームや飲み物を提供する。 カフェは、52平方メートルの店内で立ち飲みするスタイル。 花畑牧場で製造したバニラアイスクリームに生キャラメルのホットソースをかけた「ホットキャラメル・アイスクリーム」と、 生キャラメルをアイスクリームに練り込んだ「生キャラメル・アイスクリーム」(プレーン、チョコ)、 「生キャラメル・ミルクカフェ」(ホット、クール)を各480円で提供。 飲食すると、その場で「生キャラメル」を5箱(1箱12粒入り)まで購入できる。 開店は、月~土曜日午前11時~午後9時、日曜日午前11時~午後8時。 問い合わせはコールセンター(0120・929・187)。【西村綾乃】[毎日新聞] (4月9日12時43分配信)

2009.04.13

-

青山の【花畑農場カフェ】☆その2☆

生キャラメルが湯煎されている。バニラ・アイスに店員さんがタラッと一杯。実に単純。生キャラメルというのは、要するにバターのように常温で溶けてしまうもの。運ぶには冷凍にしなければならない。■花畑牧場、東京進出 本家“生キャラメル”が青山に新店オープン 歌手の里田まいがキャンペーンガールを務め、タレント・田中義剛が経営する本家・花畑牧場の人気スイーツ“生キャラメル”を堪能できる『花畑牧場カフェ 生キャラメル&アイスクリーム』が8日(水)、東京・青山にオープンした。 同店の目玉はアイスクリームに生キャラメルを練りこんだ『生キャラメル・アイスクリーム』で、地元・北海道でも商品化されていない全国初のオリジナルメニューとして注目されそうだ。 同メニューはプレーンとチョコ味の2種類のほか、温めた生キャラメルクリームをソースに使用した『ホットキャラメル・アイスクリーム』もあり、こちらは「食感、風味をそのまま味わって欲しい」(同社)と、袋詰めでのテイクアウトは“不可”とこだわりをのぞかせている。 同店はイートインとテイクアウトが可能であり、メニューはアイスクリーム3種に加え『生キャラメル・ミルクカフェ』(HOT・ICE)のドリンクを加えた全5種類。アイスクリームまたはドリンクの購入者のみ、生キャラメルを5個まで購入できる。[オリコン] (4月8日18時55分配信)

2009.04.12

-

サントリー・リプトンと【ピエール・マルコクリーニ】

曹操閣下とピエール・マルコリーニさんは旧友の仲なのであるが。驚いた。リプトン・リモーネのペットボトルにマルコリーニの食玩アイテムがついていた!そりゃ買うよ(笑)

2009.04.11

-

100円ショップのディズニー商品たち。

これはダイソー。これはキャンドゥ。金をかけなくてもディズニーは楽しめるのだ。しかし、自転車に乗りながらキスするなんて、命知らずだな。教育上、よろしくない(笑)

2009.04.10

-

東京駅の朝。

東京駅で京葉線を利用するとき、かなり地下道を歩くが。通路の入り口にちょうどいいカフェができた。BeckSはJR東日本が出資して、JRホテル・グループのノウハウで経営している駅中カフェ・チェーン。舞浜駅にもある。ここで朝の珈琲一服。なかなかいい時間が流れる。

2009.04.09

-

【カリブの海賊】のレストラン☆その1☆

ディズニーランドで「カリブの海賊」という回遊式のボート遊覧アトラクションで、最初に見かけるのが、このレストランである。アメリカ南部、カリブ海・メキシコ湾のイメージなのに、なぜかチョウチンがゆれている。名前はブルー・バイユー・レストラン。バイユーというのはもともとフランス北西ノルマンディーに近いカルバドス地方の中心都市だが、アメリカで「バイユー」というのはミシシッピ川河口の巨大な三角州に広がる小さな小川の多い湿地帯のこと。だから、この地域の中心都市ヒューストンは「バイユー・シティ」といって、かなり洪水の被害が多い。閣下の知人でヒューストンのセント・トーマス大学の先生は、箱根のホテルに宿泊したとき、「いつも洪水の被害が多くて、雨が怖い」といって、芦ノ湖の地形に感激して話していた。それでも人々は生活している。これはオードブル。カリブ海の難破船をイメージした海老の揚げ物に、オレンジソース。このレストランはただのファミレスのように思っていたのだが、ディズニー・シーの影響を受けて、いちはやくヌーベル・キュイジーヌ路線、つまり手の込んだ芸術的料理を出すようになったようだ。

2009.03.27

-

【カリブの海賊】のレストラン☆その2☆

ここはなかなか席がとれないレストランである。セット・メニューを注文すると、飲み物はフリー・ドリンクなので、疲れたときはここで居心地がよくて休んでしまうから、入れ替えが少ない。ほかのレストランに比べて、もっとも舞台が凝っているということもあるが。メイン・ディッシュはステーキだが、写真をとるのを忘れて、半分以上も食べてしまった。はっはっはっ。このデザートは一目瞭然。カリブの海賊の宝箱をイメージしている。チョコムースの箱の中の宝石は白玉粉の餅にゼリーを包んで色玉にしたもの。これは日本の食材をつかったモレキュラー・ガストロノミー(分子調理法)である。今日はゆっくり楽しもう。

2009.03.26

-

日比谷パティオ/www.hibiya-patio.jp/とは?

日比谷公園に面した帝国ホテル・帝国劇場・東京宝塚劇場の一帯は、丸の内の「三菱村(三菱不動産)」に比して「三井村(三井不動産)」といわれる地域である。もともとここには三信(三井信託)ビルという、なかなかクラシックな九段会館のようなビルがあったのだが、サラ地になっていた。そこでなんだかロハスな空間ができていた。何を目的としているのか、今いちわからないが、ここはオリエンタルランド旧本社、今でも東京オフィスがある場所である。三井不動産の本拠は日本橋三井街に移転したが、まだ残存の影響は実在している。おそらくは近くの帝国ホテルやペニンシュラに宿泊する外国人観光客VIPたちが、ニューヨークのロックフェラー・センターのように、街を楽しめるようにしたのだろうか。近くのNTT本社は旧鹿鳴館(華族会館)の跡地である。ここは現代の外国向けショーケースなのかもしれない。

2009.03.25

-

やっぱり出たか(笑。

☆ベルばらの入浴剤については以前に書いたけれど。 やっぱり出たか。 はっはっはっ。

2009.03.23

-

ヤマザキパンの経営で再生する不二家チョコ☆

☆うーん。 これは痛い企画だ。

2009.03.22

-

リンジー・ローハンの飲酒運転について。

■リンジー・ローハンに逮捕状!ビバリーヒルズ市警が騒動避けるため自首を要請! ハリウッドのお騒がせアイドル、リンジー・ローハンに逮捕状が発付されたとビバリーヒルズ市警が発表した。 2007年の飲酒運転から派生したと思われるこの逮捕状に対して、リンジーの顧問弁護士ショーン・チャップマン・ホリー氏は、「警察側と話し合って“誤解”をクリアし、リンジーが逮捕される状況を避けたい」と述べている。もし、リンジーが実際に逮捕された場合、パリス・ヒルトンの逮捕のときのようにとんでもないパパラッチ騒動になることが予想されるため、ビバリーヒルズ市警はリンジーに自首を呼びかけている。 ビバリーヒルズ高等裁判所から発付された今回の逮捕状は、2年前の2007年11月にリンジーが酒酔い運転の揚句に、愛車のメルセデス・ベンツでサンセット・ブルバードの路肩に乗り上げてそのまま逃げたという事件が発端になっているようだ。実はこのときに、車から少量のコカインも発見されているということがリンジーの立場を大きく不利にした。 この事件でリンジーは84分間の拘留を受け、後に裁判ですべての罪に対して過失を認めて、執行猶予に処された。だが、今回発付された逮捕状によると彼女はなんらかの執行猶予の規則を破った模様。詳細は発表されていないものの、執行猶予違反は通常の場合、拘留が言い渡される。 弁護士のホリー氏によると、「リンジーは事件以来すべての規則に沿って行動しており、どうして今回のようなことになったのか見当がつかない」と語り、今週中にリンジー抜きで検察側と話し合い、誤解を解くと発表した。 だが、もしホリー氏のプランが失敗するとリンジーは新たに5万ドルの保釈金を積まないと拘留を免れない見込みだ。

2009.03.15

-

【青い帽子】という名前のクッキーなんだけど。

とてもきれいなクッキーのセットを見つけた。名前は【青い帽子】。いいねえ。何しろ、女の子の青い帽子の絵がかわいい。しかし。フランス語の表記は「赤い帽子」になっている。なぜだろう?

2009.03.11

-

ルノアールとMiyama

東京でネット喫茶というと、最近は簡易宿泊所みたいになってきた。そこで自分でノートパソコンを持っている人間は、電源を貸してくれるルノワールやMiyamaに逃げ込むようになっている。http://www.ginza-renoir.co.jp/マクドナルドが電源を貸してくれなくなったから、無線LANネット族はさらにそっちに流れる形になっている。曹操閣下の新兵器、ヒューレット・パッカードのミニ。新宿ヨドバシカメラで35000円だった。もっと前に買いたかったなあ。

2009.03.10

-

マイブーム

これまでは【マイ・フレーバー】ということでお茶していたが。Aやっぱりミルクを持ち歩くようになった。【マイ・ミルク】で珈琲をおいしく飲みたい。

2009.03.09

-

【食用花】のグルメ☆

2009.03.08

-

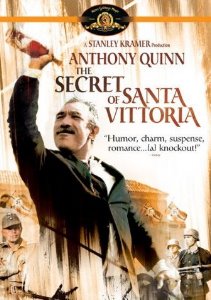

CINZANOの産地・SANTA VITTORIAの物語☆その1

Stanley Kramer スタンリー・クレイマー監督は 【ニュルンベルク裁判 Judgement at Nuremberg 1961】や 【招かれざる客 Guess Who's Coming to Dinner 1967】などの名作で映画史に特筆される名匠である。 両方の映画ともかなり深刻なテーマなので、まあ考えさせられるというか、考えたい人向きの映画なのである。 楽しめる映画ではない。 しかし、名作という名画はそういうものだ。 クレイマー監督作品で、文句なく楽しめるのが、イタリアのスプマンテとベルモットの名酒【CINZANO】の産地、サンタ・ヴィットリア村を舞台にしたアンソニー・クィン主演【サンタ・ヴィットリアの秘密 The Secret of SANTA VITTRIA 1969】である。 これは留学していたときに、アメリカのニッケル・オデオン(名画劇場)で最初に見たのだが、実に面白かった。 今でも日本版のDVDは出ていないし、日本で公開された経緯もないようだ。 それがたまたま輸入版DVDの廉価セールで出ていたものだから衝動買いしてしまったのだ。 http://www.comune.santavittoriadalba.cn.it/ アンソニー・クィンという俳優も実に面白い。 典型的なのは、名画【アラビアのロレンス】で無学で粗暴、しかし勇敢でコミカルなアラブのハウェイタット部族長。 その複雑なキャラクターそのままで、イタリアの小さなワイン村の居酒屋の親父イタロ・ボンボリーニを演じている。 ムッソリーニが失脚し、ドイツに亡命した後、ボンボリーニはムッソリーニ政権が建設した巨大な給水塔によじ登り、そこに書かれた「ムッソリーニ万歳」というスローガンを消そうとする。 村人みんなが応援すると、村を支配していたファシストたち顔役は声援を勘違いし、暴動に恐怖して、ボンボリーニに村長の地位を譲り渡してしまうという展開。 映画の主題は、このワイン村をドイツ軍が占領して、銘酒をごっそり強制徴発(つまりは軍事的強奪)しようとしたのに対して、村人たちが一致団結してワイン100万本以上を古代ローマのトンネル遺跡に埋蔵して隠す、それが【サンタ・ヴィットリア村の秘密】というわけ。 今から見直してみると、そんなに優秀な作品ではない。 余計なラブシーンが多い。 血のつながらない連れ子の兄妹がエッチして結婚しちゃうとか、看護師から伯爵夫人になったセレブ女性がローマから故郷に逃げてきて、幼なじみの脱走兵と同棲しちゃうとか、ずいぶんムリしてベッド・シーンを組み込んだなと思わせる。 さらに伯爵夫人が、処刑されかかった脱走兵の生命を助けるために、ドイツ軍大尉(ハルディ・クリューガー)の欲望に言いなりになるとか。 この大尉も悪意の人間ではなくて、最初は「8割のワイン」といっていたのが、ボンボリーニの巧みな値引き交渉で「3分の2でいい」と妥協する。 ワインを搬送した直後、親衛隊将校がやってきて、「この村にはもっとワインがあるはずだ」と過去の出荷記録で疑惑をぶつけ、その場でボンボリーニを拷問しようとした。 そのとき、大尉はすぐ制止にはいり、「私が責任をとるから、私のやり方でワインを探す」と約束した。 つまり約束が守られないなら、大尉が親衛隊に職務怠慢で逮捕される危険もあったわけだ。 これは偉い。 部下が村の娘にセクハラしようとしたら、直ちに懲罰を命じている。 しかし大尉もフラストレーションがたまっていく。 「村人たちは家のドアを閉じると、われわれをバカにして笑っているのだ」とヒステリックに怒り狂う。 ボンボリーニたちも大尉に迷惑をかけてはまずいと考える。 そこでワインを隠した事情を知らない元村長とファシスト支部長を親衛隊にわざと逮捕させ、拷問の餌食に差し出す。 拷問の結果、親衛隊は晴れ晴れとした表情で「ワインがないのは本当だ」と帰っていく。 大尉にも撤収命令が届く。 しかし大尉は最後の最後まで疑念を捨てない。 「大尉、撤収時間です」と部下にうながされた瞬間、ボンボリーニが村のワインを一本みやげに手渡す。 「どこかにいった百万本の中の一本です」とささやいて。 ここが痛快。 ドイツ軍が撤収した後、村人たちは大はしゃぎで踊りまくる。 憎まれ役の大尉、クリューガーも親衛隊准将の役で【遠すぎた橋】に好演した。

2009.02.24

-

CINZANOの産地・SANTA VITTORIAの物語☆その2☆

経営学者として面白く思うのは、ボンボリーニ村長のリーダーシップだ。 もちろん、これはそもそもフィクションなのだから脚色もある。 偶然に村長になった居酒屋の酔いどれ親父ボンボリーニは何をやっていいのかサッパリわからない。 息子のファビオはトリノ大学の大学生だったので、悩む父親に一冊の本を手渡す。 それがニコロ・マキャベリの【君主論】。 ボンボリーニは一晩でこの本をわからないなりに、すべて丸暗記してしまった。 そこで村長諮問委員会を立ち上げ、村の名士たちを専門の閣僚に任命して、村長の事務作業をみんな彼らに丸投げして代行させるというアイデアを実行する。 そこでボンボリーニは村役場の前の噴水で、あいかわらず村人たちと気楽におしゃべりをつづけるという日常生活。 ボンボリーニはイタリア軍の前線から脱走して故郷に逃げてきた将校トゥファをかくまうが、これも人徳なのか。職業軍人として組織の統治に慣れている彼が参謀役となり、ワインを古代ローマのトンネル遺跡に埋蔵する計画が実行される。 このときのボンボリーニの態度が面白い。 トゥファに「お前、オレの代わりに村長をやってくんねえか」と気弱そうに頼み込むのである。 脱走将校にそれはムリだという前に、トゥファは理解していた。 ボンボリーニは村人みんなから愛されている。 村人みんな老若男女が、下手なラッパを合図に、雨の中も、カンカン照りの暑さにも耐えて、バケツ・リレー方式で、ベルト・コンベアーのようにワインのビンを一本一本手渡しをしていく。 その数は百万本以上。 この連続シーンは感動的だ。 何度みても飽きない。 全員が文句一ついわずに働き、ワインをドイツ軍の強奪から守ろうとしている。 ワインに対する愛情と、村(コミュニティー)に対する誇りが満ち満ちている。 人間は愛と自己犠牲によって、こんなにも強くなれるのか、不可能を可能にできるのかと考えさせられる。 この映画を見なかったら、おそらくはフィリピン革命軍に空手を教えにジャングルに行くことはなかっただろう。 東京大学法学部卒、日本興業銀行勤務の後、父親の選挙区を世襲して、財務大臣までのぼりつめた男の不名誉な転落と、イタロ・ボンボリーニ村長の輝かしい物語は比較にならない。

2009.02.23

-

【オーダー・ミスの落胆】★グルメな食事の落とし穴(泣)★

http://www.petitonneau.com/久々にル・プティ・トノー虎ノ門店を利用した。ホタテを銚子ハンペンやマシュマロのようにふっくらと炊き上げたテリーヌ。オマール海老のソースもすばらしい。さて、次のメニューは本日のスペシャリテ(おすすめ料理)、クロムツのポワレ(洋風の焼き魚)ということだった。女性店員がわざわざ黒板に書かれたメニューで説明してくれたので、値段は高めだったが、注文した料理だ。一口入れたとたん、「これが魚なのか」とびっくりした。思わず赤ワインのシャトー・ラグランジュのグラスを追加注文した。まるで巨大なコンビーフのような食感である。以前、渋谷駅前の【お茶の間】という居酒屋でカジキマグロの焼き物が上質の豚肉のような食感で感動したということがあった。「長生きしてよかったなあ」と思っていたところに落とし穴があった。オーダーを受けた女性店員がやってきて「牛タンのソテーの味はいかがですか」と聞いてきた。何としたことか!魚のクロムツのポワレだと思っていた料理は牛タンのソテーだったのだ。この店員に皿を投げつけてやるか、ワインをぶっかけてやろうかと思ったが。まあ相手が女性だから、そんな暴力的なことをできっこないし、牛タンを魚だと勝手に大喜びしていた自分自身の幼稚さも情けない。牛タンの料理の味が悪いのではない。しかし、せっかく天国で遊んでいたのに、雲の上から突き落とされた気持ちだ。別に店舗や経営者を非難するつもりもない。まあ、この店に来たら、この不快な思い出を無関係な別の店員たちにぶつけて、料理の味を忘れて激怒してしまうだろうという理由で。惜しいことだ。残念だ。料理は美味なのに。ル・プティ・トノー虎ノ門店、もう絶対に行くことはないだろう。どこかで何か感想を聞かれたら、肉と魚を間違えて出すヘボな店だと断言するしかない。あばよ。

2009.02.22

-

デザインにおける【選択と集中】

この2つのミッキー・サーモ・カップは比較すると非常に面白い。左がランド、右がシーで売られているデザインである。左はミッキーとミニー、背景のシンデレラ城、25周年のロゴがほぼ均整よくおさまっている。色は中間色のパステル系。右は大きなミッキー画像を目立つように拡大。色は濃い原色に近い。左のデザインが象徴するのは全体のバランス。右は「選択と集中」によって、ミッキーが主役として前面に出ている。左は面白くない。右が面白い。左はわかりにくい。右はすぐわかる。左はまんべんなく高点数をもっている優等生、右は体育会系のキャプテン。好みは分かれるだろうが、わかりやすい品物が売れる。これが常識。わかりやすい商品が「上品」といわれる。バラバラで複雑なメッセージがなかなか伝わらない品は「下品」。もともと売れない。同じ品物でもデザインの【選択と集中】でこうも印象が違うのだ。

2009.02.21

-

マイ調味料でガストロノミー(美食術)☆

人生は短いし、食事量やカロリー、コレステロールや血糖値で脅かされている毎日の食事。健康を考えるのは一番だが、やはり美味の追求もしたい。そこで外食のとき、マイ調味料を必ず用意するようにした。今晩は何でもない中華料理。そこにハバネロ・ソースとバルサミコ、粗引きコショー。それで焼き餃子を食べてみた。蒸し鶏にふりかけた。というわけで、マイ調味料にハマってしまいつつある。

2009.02.20

-

近所の梅が丘に梅が咲いて☆その1☆

2009.02.17

-

近所の梅が丘に梅が咲いて☆その2☆

さて、こういう地域のイベントでは、以前は露天商が集まってきて軒を連ねるということが普通だったが。世田谷区では地域の商店街の有志が出店のサービスをしている。カベナント教会というのは近所のプロテスタント教会。http://www.church.gr.jp/「のぞみ園」は教会が運営する知的障害者の福祉施設である。http://www.church.gr.jp/nozomien/nozomiennituite.htmlこれは紅茶クッキー1袋180円だが、なかなか丁寧につくっている。普通のケーキ屋さんやホテルのクッキーより、形は不恰好でも品質はよろしいかもしれない。知的にハンディキャップがあっても社会参加できること、これが自然できる地域社会が当たり前なのだと思う。

2009.02.16

-

ピエール・マルコリーニさんは2才も年下だった。

☆活躍しているなあ。

2009.02.14

-

閣下の衝動買い☆原宿CHICAGO下北沢店☆その1☆

ディズニーのキャラクターでもっとも好きなのはシンデレラなのだが。この年の男がシンデレラのグッズを持ち歩くのも気が引ける(笑。ティンカーベルは商品が多いので利用しやすい。たまたま下北沢の古着屋に立ち寄ってみると。おっ。あるところにはあるもんだ。これさあ、原宿で買ったら、12000円はするだろうね。

2009.02.12

-

閣下の衝動買い☆原宿CHICAGO下北沢店☆その2☆

http://www.chicago.co.jp/いやあ、本当に安いねえ。いっぺんに買ってしまった。なかなか好意的な古着屋さんなので感謝している。

2009.02.11

-

【恵方巻き】のニューウェーブ(笑。

☆いろいろ工夫しているね。 さすがグリコは戎橋に看板を出すだけの大阪根性がある。

2009.02.07

-

久々のディズニー☆その1☆

☆ディズニーに来ることができる、これが一つの幸福の形なのだね。

2009.02.06

-

久々のディズニー☆その2☆

2009.02.05

-

思わず引く渋谷の看板

ケッ。

2009.02.04

-

グルメのヴェネチア大司教

■ベネチアのバチカンレストランは 水の都として知られる世界的な観光地、イタリア北部ベネチア(世界遺産)のサンマルコ広場近くに2日、ローマ法王庁(バチカン)のレストランがオープンした。 利潤を追求しないため、昼のコース料理が13ユーロ(約1500円)と周辺の半額近い格安さで、異彩を放っている。 開店したのは約130席の「アラ・バジリカ」。 観光地として割高なレストランが多い場所だが、広場のサンマルコ寺院などを訪れた人に、気軽にイタリア料理を味わってもらおうというベネチアの大司教のアイデアから生まれた。 パスタやスープの後、魚介類か肉のメーン料理が続き、ミネラルウオーター、パンも付く。近くのレストランの経営者は「食材費や人件費を考えると、とてもこの値段では出せない」と舌を巻いている。 初日は開店早々満席になり、メーンに魚介類のミックスフライを選んだ女性は「この値段で考えられない」と感嘆。 マネジャーのピッシェラさんは「カトリック教徒にこだわらない。誰にでも来てほしい」と強調した。 (共同通信) [2009年2月3日9時10分]☆グルメの大司教、ブラヴィッシーモ!

2009.02.03

-

小さな衝動買いが二つ重なる日もあると。

たまたまカルディに寄ってみたら。いつも買うコーヒー・フレーバーが1本60円!さっそく買占め。100円ショップに寄ってみたら。ミッキー型のマウスパッドが!これさ、ディズニー・ストアで800円ぐらいするのに。さっそく買占め。価格というものはわからない。アメリカのディズニーが一番儲けているのはわかるが。

2009.02.02

-

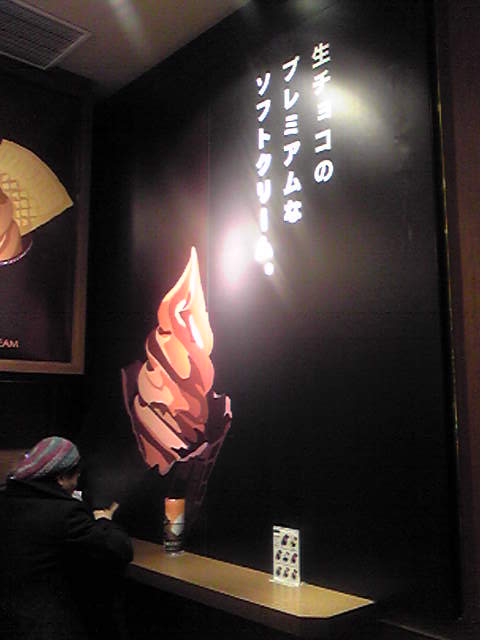

生チョコ・ソフトクリームの食感とは?

ディズニーの写真展の帰り、地下の大江戸線に向かう途中に新しい店が入れ替えになっていた。ここは刀削麺とかやっていた場所じゃないかな。記憶が定かじゃないが。そういう店は冷酷にも消えてしまう。だからこそマーケティング戦略を勉強しないとね。人が多すぎる感じがするが、まだ研修中の人員が重なっているのかもしれない。有楽町の北海道プラザで売っている「しぼりたて牛乳ソフト」、KIHACHIのソフト、帝国ホテル向いのマザー牧場売店のソフトと比較しても高くない価格帯ではある。さて味は。なるほど「生チョコ」の味は再現してあるので合格。しかし、今のチョコレートはきちんと果実酒を使っているから、この味は生チョコとしてはイマイチの部類。そこで帰りにこういっておいた。「経営者の人が来たら、洋酒入りのチョコ・ソフトを開発してほしい、と客がいっていたと伝えてください」まだ洋酒入りのソフトはないから、このチョコ味にのせれば成功するだろう。土台が悪かったら、こんな有意義なアドバイスはしない。

2009.02.01

全1090件 (1090件中 1-50件目)

-

-

- ご当地グルメ

- 佐賀県嬉野市 和庵 武蔵 hanareの嬉…

- (2025-11-21 23:36:28)

-

-

-

- カレー

- 28日の日記 朝食!130728!

- (2025-11-27 10:30:10)

-

-

-

- ◆今日のお弁当画像~♪◆

- 11月第4週 水曜日のお弁当2025

- (2025-11-26 07:30:23)

-