2022年09月の記事

全13件 (13件中 1-13件目)

1

-

新住協の総会

おはようございます、紙太材木店の田原です。新住協の総会で昨日から仙台に来ています。総会は持ち回りで全国各地で開催されてきました。コロナ前は全国から数百人が集まり、それぞれの地域の事例となる住まいを見学したり、研究発表や基調講演に参加し、直接会って情報交換をしていました。ここ2年ほどはzoom開催なので、物足りないと感じる会員も多いでしょう。来年こそはリアルで開催したいものです。一般に方向けに簡単に紹介すると、鎌田先生の基調講演は専門的ですからパス…理事の久保田さんが、新住協の監修した住まいと自邸の温度、湿度データ、QPEXでの暖房費と実際の暖房費の違いを解説されました。監修した住まいは仙台の隣の名取市。ua値は0.25 Q値は0.9の高性能住宅ダクト式の三種換気でルフロエアコンはダイキンの2.8kW暖房は FF式のルームヒーター温湿度のデータから読み取れるのは、夏の室内ではエアコンは必需品。稼働時間次第で湿度は上下します。東北の宮城県でも、通風だけでは限度があります。久保田さんの冬の自邸のデータからは、一種換気でも湿度管理は強敵なのがわかります。一般の方にご理解いただきたいのは、いくら高性能な住宅でも完璧はなく、限界があると言うこと。同時に実務に携わる設計者は、その限界がどこなのかをきちんと説明できることが求められます。外気が何度、湿度が何パーセントになると室内の温度、湿度はどうなるのか。詳しいデータなどは会員はダウンロードできますので、新住協の会員と相談されてる方は見せてもらって下さい。その他にもエコワークスの小山さんの太陽光パネルの必要性についての解説は、実務者である設計者こそ真っ先に理解し、一般のこれから家を建てる方に伝える必要があります。youtubeなどでも発信されてますから、興味のある方は是非見てください。パネルの設置費は建築費ではなく、電気代の先払いである事がわかります。

2022年09月30日

コメント(0)

-

シャッター考

おはようございます、紙太材木店の田原です。9月も残すところ数日ですが、毎週のように台風が発生しています。幸い今年の美濃地方は直撃を免れていますが、それは偶々の事で、直撃の可能性は日本中どこでもあります。住まいの設計をする時、台風対策はどうするかは常に意識しています。外観のデザインとのバランスも意識する必要がありますから、悩ましいところです。何も考えなければ、シャッターを設置してしまえば簡単に解決しますが、住まいの外観とシャッターが合わない時にどうするか?アメリカでもハリケーンや竜巻が発生しますが、住宅の窓に日本の住宅のようなシャッターは付いていません。多くはデザインも考慮した観音開きの雨戸です。ただこれも日本のシャッターのように付いているかというと、それほど多くもありません。日本の住宅の外観についていえば、シャッターありきというかシャッターの似合う家を基本に外観を設計しているように感じます。大手のHMだけでなく、ローコストメーカーも地場の工務店の多くも、その外観の設計の基本姿勢はシャッターで違和感のない家。あるいはシャッターの似合う家となります。必然的に外観は無機質なモダン、あるいは外壁はサイディングとなって、そこには日本の伝統的な建築文化は感じられません。そうなると室内のデザインも無国籍でホテルライクなデザインというパターンになります。紙太材木店としてはより多くの方に日本の建築文化に誇りをもって頂きたいですし、それを大切にして頂きたいと思っています。もちろん生活文化は変化していきますから、昔と同じようにという訳にはいきません。日本人として住宅人として建築文化に携わる以上、住まいの設計には日本らしさというものを取り入れていきたいと思っています。日本の家と台風対策。この切っても切れない関係の中で、日本の建築文化をどう残すかは、設計者だけでなく住まい手にも問われています。高山や白川郷、妻籠や馬籠といった古い町並みが残っているところには日本人だけでなく、海外からも多くの人が訪れます。最近建てられた家が多くある新興の住宅団地を見学に行く人は、ほとんどいません。それはある意味、そんな町並みにはなんの魅力も感じないから。しかし自分が設計する時、あるいは自分が家を建てる時の外観は、思考力停止で同じような外観にしてしまう人が多い。どんな外観にするかは人それぞれですが思考停止で右へ倣えではなく、ちょっと立ち止まって考えることも大切です。

2022年09月28日

コメント(0)

-

ドラッガー

羽島の家 LDKおはようございます、紙太材木店の田原です。快晴の朝、気持ちのいい一日になりそうです。週末は、羽島の家の見学会でした。遠方から高速で来られる方もいて、お越しいただいた皆様には改めて御礼を申し上げる次第です。このような見学会では新築予定の方の話を聞くことで、いろいろ参考になることがあります。二組の方から屋根について質問がありました。二重屋根に関することです。断熱や気密、換気や耐震性は当然としてある意味、耐久性と言う分野にも関心が広がっているようです。二重屋根とはその言葉通り、屋根を二重にすることです。従来は屋根面と内側に取り付けてある断熱材との間に通気層を設ける手法でしたが、この方法での排気には雨漏れや結露などそれなりのリスクがありました。最近ではよりリスクが少なく、耐久性の向上や屋根面での輻射熱の低減などが期待できる二重屋根で、施工するところが増えてきました。ただ、増えてきたというのは私の知り合いの工務店の間でということで、まだそれほど一般的ではありません。二重屋根にすれば屋根を二重にすることになりますから屋根を二回作ることと同じで、手間も材料も屋根二回分。本来、あるべき構造や耐久性を考慮した時、実務者としてそれを知ればドラッガーの言うところの「知りながら害をなすな」となります。簡単に言うと会社として、個人として仕事をする時人としての倫理だけでなく、仕事をして報酬を得るプロフェッショナルの倫理を守らなければ、社会はあなたとあなたの会社を信じることはできない。つまり、社会はそんな個人や会社を必要としない。二重屋根にしているところがドラッガーの言葉を意識してるかどうかは分かりませんが、日本の職人や工務店の多くは無意識にこの精神を持ってるように感じます。それは断熱や気密、換気、耐震性など、様々な住まいの性能分野にも共通しています。もちろん、そうでないところも多数あるわけですが、予算的な制約のある中どんな工務店、設計者を選ぶかについての答えはありません。どんな工務店、HM、設計者で家を建てるか?誰かが教えてくれる、あるいは正解があるわけではありません。自分自身の脳みそで考えるしか答えはでてきません。ネットやYouTube,ツイッター、インスタグラム知れば知るほど探せば探すほど迷路に入っていく方もいます。住まいの本質とは何か建てる目的は何か本当に新築が必要なのか最初にそれを考えないと大海原で羅針盤のない航海をすることになります。

2022年09月26日

コメント(0)

-

限界

おはようございます、紙太材木店の田原です。先週からすっきりしない天気が続く美濃地方。明日から羽島の家の見学会なので、出来れば猛暑で高湿度を期待していたのですが、この時期では少し遅いですね…先日、知り合いの工務店の社長が一種の全熱交換器を使ってるけど湿度が60%以下にならない、とぼやいてました。一般の方だけでなく、実務に携わる設計者でもメーカーがカタログ表示している熱交換率90%(顕熱95%、潜熱85%など)をそのまま鵜呑みにされてる方が見られますが、車の燃費、あるいはエアコンのAPFと同じで、それがそのまま実際の生活条件で再現できるわけではありません。実験室での数値と思ってください。一種の全熱交換器の熱交換率は家の形や間取りは千差万別。ダクトの配管経路も長さも曲がりも異なりますから、家々によって違った数字になるのはよく考えてみれば当然です。そこに、ダクトの設計や施工技術の良しあしが入ってくるわけですから言わずもがな。更に付け加えれば通常、トイレやお風呂と言ったダーティーゾーンの換気は、一種の換気経路とは別になります。日本の換気メーカーの場合、熱交換エレメントに紙を使うケースが多いので一種の換気経路には入れずに設計します。そうなると1.2階のトイレの換気(匂いが気になるので24時間稼働40m3/hx2)お風呂の換気(カビが嫌なので24時間稼働100m3/h)それに、台所のレンジフードの換気(30分回すと150m3/h)プラス、C値次第の漏気(80m3/h)これらの換気される空気はどこから来るのかを考えれば、実際に熱交換器を通る空気の割合は家全体の換気量の50%~60%程度とみていいでしょう。家全体の湿度が全熱交換率90%(顕熱95%、潜熱85%)だから快適な家になるはず!ではないことがわかります。一種の全熱交換換気であれ三種の換気であれ、上記の事を理解した上で設計することでこれからの日本の夏をより快適に過ごすことができます。残念ながら、一種の全熱交換器を設置しさえすれば大丈夫!と言うのは幻想です。

2022年09月23日

コメント(0)

-

28年後

おはようございます、紙太材木店の田原です。今朝は20度を下回っています。気温は18.3度、湿度は78% 涼しく、気持ちのいい朝です。来週は新住協の全国総会が仙台で開催されます。残念ながら今年もZOOM開催ですが、事前の理事会はリアルの開催ですから現地入りになります。総会自体は午後開催ですが理事会は午前中。仙台まで朝一の新幹線でも時間には間に合わず、前泊の予定です。ZOOMの総会後は鎌田代表の基調講演。そして、今年は九州のエコワークスの小山社長の講演。最後に久保田理事の新住協が監修した仙台の住宅の夏の温熱環境の報告。エコワークスの小山社長、YouTubeでも発信されていますからご存じの方も多いと思いますが、力を入れておられるのが温暖化対策。建てられる住宅は100%ZEH仕様だったと思います。住宅における太陽光パネルの必然性など、住まい手の方にもわかりやすく解説されていますが家を設計、施工する側である新住協の会員が理解していなければ、2050年のゼロカーボン社会も絵にかいた餅…2050年はわずか28年後。30歳で家を建てると、60歳前には2050年になってしまいます。それくらい近い近未来に、社会全体が変わっていることになります。今から28年前と言うと1994年です。鎌田先生が新在来木造構法普及協議会(新在協)を立ち上げたのが1989年。新住協に改名したのが1995年で今から27年前です。当時、住宅の温熱環境(性能)を今のように意識した家づくりをしていた工務店やHMはほぼいませんでしたが、翌年の会員数は269社。わずか269社ですが、暖かい家づくりの必要性を理解している会社です。改名した95年には660社に増えていますが、残念なことに一般の住まい手には暖かい家の必要性がなかなか浸透しませんでした。時は流れ、ここ数年の住宅の性能の変化は(耐震、断熱、換気、耐久性etc)これから住まいを建てる方にとっては当たり前のことです。28年と言う時間は多くのものを変えますが、28年前は今現在の住まいがこのように変化しているとは誰も想像もできませんでした。ラッキーなことに2022年の新築検討者は、28年後の2050年にはゼロカーボン社会になるとはっきりわかっています。どんな住まいがこれからの社会にあなたのお子さんたちの時代に必要とされるか、28年後を想像する必要があります。

2022年09月21日

コメント(0)

-

中間領域を見る 羽島の家

おはようございます、紙太材木店の田原です。今朝は日差しもありますが、吹く風がなんとなく不穏に感じます。昨日は雨の予報でしたから羽島の家の庭のワークショップを一日早めて、週末の土曜日に開催しました。予報は外れて、昨日は雨は降りませんでした…予報は予報、その日になってみないと分かりませんね。庭に緑があるか無いかで、住まいの佇まいは劇的に変わります。必要最低限を見極めますが完成形にはせず、その後は住まい手と自然に任せます。建築家の飯塚豊さんは中間領域という言葉を使われますが、それは家の中と外をつなぐ中間と言う意味だけではありません。住まいは家の中だけで独立したものでなく、外とのつながりがあって成立するという考えです。立地や敷地の制約があるケースが大半ですから中間領域の設計には工夫が求められます。リビングから続くデッキだけでもいいのですが、デッキと地面の段差が緩やかであれば外から中へのアプローチ中から外へのアプローチが容易で心理的な、視覚的な障壁が低くなります。外から見た時だけでなく、家の中からリビングのソファーからあるいはダイニングの椅子からキッチンの前に立った時など、いろんな場面で外との繋がりを感じることができます。この家の床の高さは地面から75センチ上がっています。一般的な住まいは55センチですから20センチほど高い訳ですが、デッキから手を伸ばせば地面に触れられますし、ブルーベリーも手で摘むことができます。もちろん、白蟻対策も。今週末に見学会を開催しますがまだ若干空きがございますので、ご興味のある方はお越しください。羽島の家(6地域)Ua値 0.26w/㎥K(断熱性能等級7)Q1住宅 L3T3C値:全棟平均0.3(確定測定は21日)*L3:暖房負荷が省エネ基準住宅の5分の1*T3:耐震等級3(許容応力度計算)見学会のお申し込みはこちらから。

2022年09月19日

コメント(0)

-

誰もが、いつでも、どこでも

おはようございます、紙太材木店の田原です。台風の進路が気になります。18日の日曜日は、羽島の家で庭づくりのワークショップの予定。既に造園用の土は搬入してありますが、さて、雨ならどうしようかと思案中です。台風と言えば、平成30年ですから2018年の台風21号の被害が記憶されます。瓦の被害が多くあちこちの補修に駆けずり回りましたが、難儀したのは同じ瓦が無い…日本瓦であれば何とかなりますが、陶器瓦やセメント瓦はメーカーが既に廃盤にしているケースが多くありました。問屋に依頼して日本中の在庫を当たってもないケースもあり、似ている瓦で代用のケースも間々ありました。そんな中で記憶に残るのがこちらの屋根。工事中でこれから瓦を葺くところではありません。高台で南に面した瓦が全て飛ばされた状態で、写真の左の端にわずかに残った瓦が確認できます。昔ながらの葺き方で土葺きですから、瓦自体はこの土の上にのせてあるだけです。さて、この飛んで行った瓦はどこへ行ったかと言うと…道路を挟んだお向かいの家の屋根を直撃。シャッターにもヘコミが見られます。もちろん、外壁にも穴が開いてました。この屋根の瓦も同じものはあるようでありませんし、外壁も同様です。建てたHMに依頼したところ同じものはないと言われ、ひょっとしたら…と向かいで工事をしていた紙太材木店に問い合わせがあったもの。新築を検討される多くの方がメンテナンスを気にされますが、メンテナンスの本質は誰でも、どこでも、いつでも、そのメンテナンスができること。特殊な技術や設備、あるいは資材は作った人しか、作ったメーカーしかできません。日本の多くの資材メーカーは、新製品を定期的に出すことで売り上げを維持しているケースが多々あります。(同じものを出していると売り上げが落ちる傾向があるため。日本人の新し物好きの国民性?)加えて、30年保証、50年保証と言っても、屋根に乗ってる瓦や外壁がその期間ずっとあるわけではありません。台風の被害に備えるには、保険だけでは限界があります。同じものが無いからと言って全面葺き替えや張り直しの金額が全て出るわけではなく、それは車に傷がついたからと言って全塗装してくれるわけではないことと同じです。50年保証だからと言って、自分の生きている間ロハで家の面倒を見てくれるわけではありませんから、住まいで使う資材や設備機器はできるだけ汎用性のあるものを考えておくことが、メンテナンスの基本と考えます。

2022年09月16日

コメント(0)

-

カモネギ

おはようございます、紙太材木店の田原です。ホンダがガソリンの二輪バイクの廃止を発表しました。40年代半ばと言ってますから20年ほど先ですが、恐らくそんなに先ではないでしょう。EVバイク自体は、30年に世界販売の15%にすると言ってますからバイクの世界も大きく変わりそうです。一昔前のエンジンのマフラーを外して爆音を響かせながら暴走と言うのは近い将来は聞けなくなるわけで、それはそれである種の悲哀のようなものを感じます。様々なパラダイムシフトがいろんな業界で起こっていますが、住宅も例外ではありません。パラダイムシフトとはそれまで当たり前と考えられていたものの見方や考え方、あるいは価値観が、全く変わってしまうことを言います。ただ、住宅だけではありませんがパラダイムシフトを受け入れられない、あるいは価値観や考え方やものの見方が、従来と変わっては困る人たちもいます。つまり、自分達の売っているもの、作っているものが売れなくなってしまう人たちや、パラダイムシフトはわかっているけれど、それに合わせたものがまだできていない人たちです。現代の情報化社会のかなではそれらの意見もSNS上では溢れています。そんな変化は必要ない昔からのやり方から外れている意味がない云々家づくりにおいても部分、つまりキッチンや換気設備のような設備機器デザインや間取りと言った部分の議論になってしまうと、住まいづくりの方向性が見えなくなってしまうことがあります。もちろん、パラダイムシフトに対応できなければ、意図的にそちらに話を持っていくことになります。なぜ、家を建てるのか何を優先していくのか何を大切にしたいのか住まいを社会資産と捉えた時、その家は自分たちの世代だけでなく子供たちの世代でも必要とされる家か自分達だけの独りよがりの家ではないか等々、ご夫婦で様々な視点から考える必要があります。デザインや間取りや設備の話は打合せをしていても楽しいものですが、知らず知らずのうちに、それらの話しがメインになり勝ちです。担当者が敢えて、そちらにばかり話を持っていこうとするようなら、ちょっと立ち止まって考える必要があります。その設計者や担当者はどんな考えで住まいを設計しているのか?あなた方の考え方と方向性は一致しているのか?自分たちの方向性が決まっていなければ、彼らにとってはある意味、いいカモかもしれません。優先すべきは耐震であり、断熱、気密、換気、冷暖房です。この5つをなぜするのか?どこまでするか?どのようにするか?プランを作成してもらう前に確認してなければ納得してなければカモネギ…G2だからG2.5だから聞かなくていいわけではありません。前回記事のREHVAのメッセージはこう言ってます。「建築規制とそのガイドラインの焦点を快適さから居住者の健康に移す必要がある」簡単に言うと健康は省エネや快適に優先する、と言うことになります。

2022年09月14日

コメント(0)

-

原理原則

おはようございます、紙太材木店の田原です。25度でも湿度が85%を超えると、朝起きた時に額に汗をかいてます。9月も半ばですが、まだしばらく残暑が厳しそうです。今日は34度の予報、暑さに負けないように頑張りましょう。住まいにおいて「循環」と言う言葉には、人を魅了するような響きがあります。熱を循環すると言えば、暖房した暖かい空気を循環させエネルギーを無駄にしないあるいは冷房して涼しくし、除湿した空気を外に逃さず利用している。両方とも、省エネである、あるいは節約できている、エネルギーを無駄にしていない、そんなイメージです。しかし、換気の原理原則は一方通行。つまり換気の必要な空間に入った新鮮空気は、室内の汚染物質(CO2他)とともに、直ちに室外に排出されていくこと。室内の暖かい空気がもったいないエアコンで冷やした空気がもったいない除湿した空気がもったいない省エネ性を高めることができるからと言って、それらを室内や壁の中で循環させたりしてはいけないということです。例を出すと、コロナ初期のダイヤモンドプリンセス号。換気装置は集中管理されていて、省エネ性を高めるため室内の空気の半分は捨ててましたが、残りの半分は外からの新鮮空気に混合され各部屋に供給されていました。(暖房代の節約のため、省エネ性を上げるため)つまり、省エネ性を上げるため、空気を循環させていたわけです。もちろん、コロナも空気と一緒に循環してエアゾル感染を引き起こしました。住宅において空気が循環するということは、暖かさや涼しさも循環しますが同様にVOCも二酸化炭素も、浮遊粉塵もあるいはCOVIDも循環します。更に、その通り道が掃除できない場所や掃除できないダクトであれば、蓄積ということも考えられます。だから換気の原理原則は一方通行。空気の通り道は清掃できなければばりません。専門的な言葉で言えばRAをSAに混合し、再循環させてはいけない。欧州空調換気設備協会(REHVA)がこちらとこちらで言っていることです。彼らの住宅に対する視線はロングタームで、20年や30年ではありません。50年、60年あるいはそれ以上の期間がベースです。発想や視点もそこから出てきていますが、住宅に対する長期的な視点は日本人の最も不得意とする分野です。

2022年09月12日

コメント(0)

-

素手で?

会長農園のカボスおはようございます、紙太材木店の田原です。東京都のパネル設置義務化が、いよいよ本決まりです。条例改正の基本方針が今日発表されます。開始時期は2025年で3年後。日本のネットでは義務化について百家争鳴でしたが、カリフォルニア州では既に2020年から義務化が始まってます。3年後には日本でもそれが当たり前になると思われますし、他の都市や県も続くところが出てくることも考えられます。都や国の思惑の半分以上は温暖化ガスの排出抑制ですが、一個人はこれからも続く冷暖房光熱費(エネルギー代)の上昇に対する自己防衛の手段です。自分たちの生活を守る唯一の武器と言っていいかもしれません。円安も加わり、今後も上昇が想定されますが、現在の日本の電気代は 27円~30円/Kwh欧州はどうでしょう?こちらにEU各国の日々の1kwh当たりの電気代が出ています。€/Mwhですから、分かり難いですね。1ユーロ140円とすると400€/Mwhは400×140円=56.000円Mwhは1.000.000whなのでKwhにするには1.000で割ればいいです。56.000/1.000は56円電気代は56円/kwhと言うことになります。これで日々のEU各国の電気代が計算できますが、日本のほぼ倍の金額です。戦争の影響もありますが、日本の場合はこれに円安が加わります。何もなくてもエネルギー価格が3%程度上がっていくわけで、ここに戦争と円安が加わるわけで、枕を高く寝ていられる状況ではありません。パネル設置についてはネガティブな意見も多くありますが、大部分は10年以上前の情報がもとになっています。そんなマイナス情報から断念してしまう方も多くいます。今月の建築知識ビルダーズには一般の方でも現在のパネルがどういうものかとても分かりやすく解説されてまいすので、新築でパネルを検討される方は是非お読みになるといいでしょう。これから家を建てる方で、パネルを載せないという選択肢はありません。そうでなければ電気代の高騰に、素手で戦いを挑むことになります。

2022年09月09日

コメント(0)

-

サボらせて省エネ?

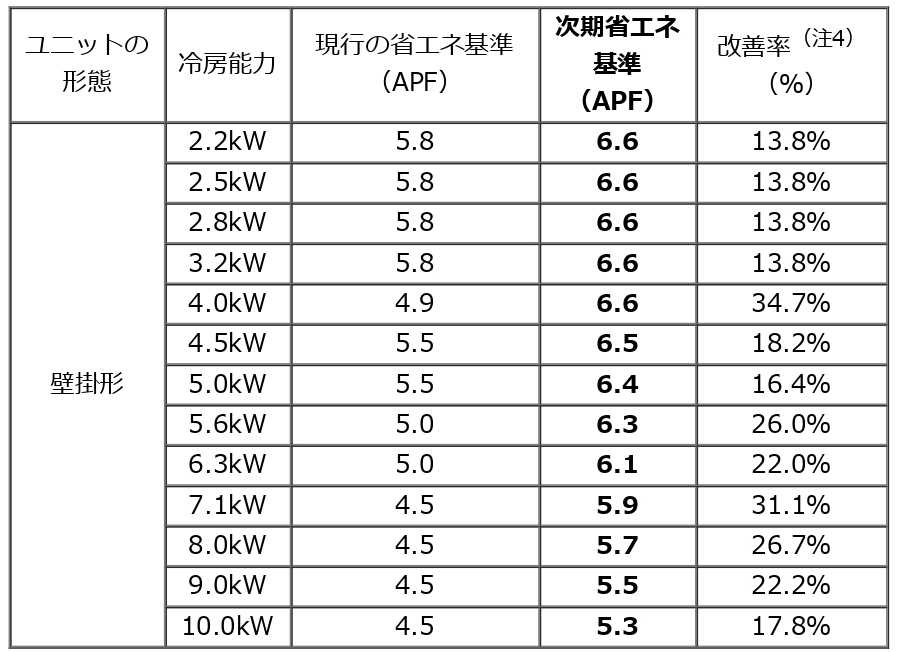

おはようございます、紙太材木店の田原です。美濃地方は昨日、午前中は風がそれなりに強かったのですが午後になると徐々に弱くなり、その後は雨でした。その雨もそれほど強くはなく、今に至ります。何とか直撃を免れましたが、列島横断と言うことであれば今頃現場の後始末に飛び回っていたかもしれません。今朝は目が覚めた時、湿度が高く寝汗をかいてました。日本の夏はこの湿度との関係がますます重要になります。この5月に経産省が家庭用エアコンの新たな省エネ基準を策定しました。目標年度は2027年又は2029年度です。経産省資料より6KW以下のエアコンではAPFは軒並み6以上単純に2.2Kwの冷房能力を出すのに、その6分の一のエネルギーで済む計算になります。計算すると366W程度の消費電力で、2.2Kwの冷房能力を出すようにとのお上のお達しです。表の右端の改善率は現行の省エネ基準に対する次期省エネ基準の改善率を示しますが、4.0Kw(14畳用エアコン程度)ではなんと、34.7%も効率を上げることになります。いくら5年後と言えども、他のエアコンに比べて相当程度の改善率となります。ある意味、それだけ改善の余地があるということにもなりますが…さて、2.2Kwの冷房能力のあるエアコンの定格の消費電力が500wとすると、大きく分けるとコンプレッサーを制御するのに400w送風するのに100wのイメージでしょうか。コンプレサーを制御するエネルギーの方が、送風するエネルギーの何倍ものエネルギーを使うことになります。ここで、コンプレッサーを上手に10%ほどサボらせて360Wくらいしかエネルギーを消費しないようにすると、冷房能力は落ちてしまいます。その代わり送風する量を上げると、例えば1時間に100m3冷気を吹き出すのを110m3吹き出すようにすると、詳しい計算は省きますが実は冷房能力は同じ2.2Kwになります。コンプレッサーを制御するエネルギーの削減は40wですが、風量を増やした分では10wしかふえてません。トータルでは差し引き30wのエネルギー削減したことになります。それでも同じ冷房能力2.2Kwですから、省エネなエアコンの誕生です。では、なにが違うか?実は除湿力が違います。コンプレッサーをサボらせなかったら10度まで冷えてた熱交換機が、コンプレッサーをサボらせたことで14度までしか冷えなくなると、それだけ結露する量が違ってきます。その分、送風量を増やすことで、トータルの冷房能力を維持しています。省エネだからと言ってAPFが改善されたからと言って同じ除湿能力があるかどうかは、メーカーの方針次第。悪魔の囁きはコンプレッサーを上手にサボらせること。業界は10年ほど前の爆風モードの前科がありますが、本質はコンプレッサーの能力を高めること。5年間の猶予がありますから、期待するしかありません。ps自動車の燃費と同じで、APFも割り引いて考える必要があります。通常エアコンの燃費計算するときは、APFは3程度で計算します。

2022年09月07日

コメント(0)

-

羽島の家 完成見学会のお知らせ

おはようございます、紙太材木店の田原です。気温26度、湿度は76%ですが空気には秋の気配を感じます。昨日は少し、土場の草刈りをしました。影に入れば爽やかな風で心地よく感じるほどで、盛夏の空気とは明らかに違ってました。昨日の日経新聞 一面は、「1000万戸 家あまり時代へ」とあり野村総研では2038年には空き家は2303万戸に達すると予想していて「質よりも量の供給」を続けたツケが大きいとあります。更に、「人口減が推計されても新築中心で住宅産業を育成する経済政策が大きく変わらなかった」とあります。経済成長優先、国内景気優先で長期の政策立案能力が住宅政策にはなかったことが遠因ですが、その結果があと16年後には2300万戸の家余りです。2018年の空き家が849万戸2038年には2303万戸ですから毎年、72万戸余っていく計算になります。ところが、2021年の着工件数は86.6万戸毎年72万戸余るのに、86.6万戸建ててることになります。既存住宅の耐震性、省エネ性が低いのは「質より量の供給政策」のためで、性能が低い家をリフォームしてもどれだけ今の基準を満たすことができるの?と思うのは、ある意味仕方がないことです。時代は変わりましたし、建てる側も、住む側も意識を変える必要があります。記事からは耐震性や省エネ性などエビデンスのある性能を満たした家でなければ、子供たちの世代にとっては負債になるということが読み取れます。これから家を建てる方はどんな家を建てるのかが問われます。問うのは、子供達の世代です。問われるのは、あなたかもしれません。将来、そんな家、いらんと言われないような家が必要です。その家なら、欲しいと言ってもらえると思ってる家の見学会です。羽島の家 完成見学会開催日時 9月24日(土)25日(日)予約受付帯(10:00~16:00)・見学のお申込み要領・完全予約制ですお電話または予約フォームからお申し込みください。予約フォームはこちらから1.HPのイベント予約からお申込みください。2.希望の見学時間帯にチェックをいれ、必要事項をご記入してください。3.お申込みのお客様には改めて現地へのアクセスを案内いたします。羽島の家の住宅性能Q-1住宅 L-3T-3Q値:1.0w/m2・KUa値:0.26w/m2・K暖房負荷:11.2kwh/m2(QPEX)冷房負荷:17.3kwh/m2(同上)自然温度差:9.44度C値:未測定(全棟平均0.3cm2/m2)デザインは現地にてご確認ください。※感染症対策として、下記の条件にて開催いたします。・室内の入場者数の制限 ・完全入替制 ・手袋、マスク全員着用 ・入場時検温 ・体温37.5℃以上の方の入場はお断りします。

2022年09月05日

コメント(0)

-

一網打尽

足立さん FBよりおはようございます、紙太材木店の田原です。美濃地方、昨夜は豪雨で目が覚めました。郡上あたりでは避難指示も出ていた模様です。今朝は少し日差しもありますが、予報は下り坂で現場にも影響しそうです。昨日、浜松の足立建設の足立さんが温湿計をFBやツイッターに投稿してました。33.8度で湿度77%絶対湿度は28.7g/m3Kg当たりでは34.5g!しかも、朝の8時前です。空気がねっとり、手で掴めそうな気さえする温度と湿度です。以前から、浜松はとんでもないんや、と言っていましたが、本当だったんですね。(日本中、どこでもそうよと疑ってましたm(__)m)台風の影響もあるかと思いますが、それにしてもの温度と湿度です。比較のために言うと、真夏の35度越えの暑い日気温36.1度、湿度52%程度だと絶対湿度は19.68g/Kg昨日の浜松は34.5gですから、空気1Kg当たり15gも違います。因みに33.8度、77%の空気は29度で結露します。多くの家の床下の束石や鋼製束は結露していると思われますが、量もそれほど多くはありませんし何時間もと言うことはありませんからそれほど心配されることはないでしょう。20年前、30年前の浜松の家の床下がカビだらけなんて、聞いたことがありません。さて、33.8度、77%の空気を24時間換気で2時間に一回家中の空気を入れ替えつつ、室内を26度50%にしようとするとエアコンはどれだけの水蒸気を結露させなければならないか計算すると、30坪程度の家で1時間当たり2627g約2.6kgです。計算上はそうなのですが、実際は家中に散らばった水蒸気をエアコンの給気口一つで集めることになりますから容易ではありません。換気装置は全熱交換式を使ってるから大丈夫かと言うと、実はそうとばかりは言えません。先月の23日に新住協の会員のラファエル設計さんが業者向けの見学会を開きました。新住協関西と中部東海の勉強会とも重なっていて行けなかったのですが、7日に再度、開催して頂けることになりました。東大の前先生や松尾さんは既に見学されてますが、この家が実務者の間では今注目されています。詳しくは今月の建築知識ビルダーズに出ています。夏の水蒸気対策は今のところエアコン頼み…しかし、エアコンにも限界があるわけで、家が高性能になればなるほどエアコンが省エネになればなるほど、この悩みが出てきます。一つの解がラファエル設計さんの家にあるかもしれません。実際のところは現場に行かなければわかりませんので、7日に行ってきます。散らばる前に集めて一網打尽を繰り返す。こんなイメージと見ています。田原義哲の Instagram その1https://www.instagram.com/quaint.private.house.life/田原義哲の Instagram その2https://www.instagram.com/yoshisatotahara/紙太材木店の Instagramhttps://www.instagram.com/kamita_zaimokuten/

2022年09月02日

コメント(0)

全13件 (13件中 1-13件目)

1

-

-

- 仕事しごとシゴト

- what's your message?..✉

- (2025-11-16 10:52:45)

-

-

-

- *雑貨*本*おやつ*暮らし*あんな…

- 【76%OFF+600円OFF】COACH/マギー ス…

- (2025-11-16 12:23:15)

-

-

-

- 運気をアップするには?

- 運気アップのブログが22年経過しま…

- (2025-11-15 21:56:47)

-