1月

2月

3月

4月

5月

6月

2006年12月の記事

全16件 (16件中 1-16件目)

1

-

啓蒙ということ(2)

前回、啓蒙とは、「目覚めた少数者である知識人」 と 「無知蒙昧な大衆」 という図式を前提にしていると書いた。言い換えると、啓蒙はいまだ国民全般への教育が行き届かない時代に必要とされるということだ。 したがって、問題はこうなる。 つまり 「目覚めた少数者である知識人」 と 「無知蒙昧な大衆」 という図式が崩壊したとき、啓蒙というものはもはや存在意義を失うのではないか。大学進学率が50%を超えるような社会では、啓蒙なるものは、もはや成立しなくなるのではないだろうか。 むろん、大学にもいろいろあるというような反論もあるだろう。一流大学などというブランドはあまり当てにならぬものだが、ここで問題にしているのは、もう自分は十分に教育を受けた、これで十分だと感じている人間がすでに多数を占めるようになってきているということだ。 「丸山」 的な、あるいは 「岩波」 的な啓蒙が権威を失っているという状況の根本的な原因は、そういうことのように思える。むろん、人々の間には今も知識や教養の差が存在する。クイズ番組などを見ていると、あきれるほど無知なタレントなんかは確かにいる。また、医学や法学などの学界や、その他の狭い専門的な世界には、それぞれに世間や初学者たちから権威と呼ばれる人が存在しているだろう。 しかし、社会全体において権威ある知識人などは、たぶんもう存在しない。いい悪いに関係なく、現代はそういう時代なのだ。 社会学者の宮台は、このことを 「日本では欧州にあるような意味での知識人へのリスペクトがない」、「単純化すれば日本では 『知識人も大衆もみんな同じ田吾作だ』 と誰もが思っているのです」 と言っている。しかし、私はそれはちょっと違うように思う。 たしかに、知識人への 「リスペクト」 というのは、フランスなどではまだまだ強いのかもしれない。サルトルは反体制を標榜していたが、それでも政府によって第一級の知識人として処遇されていた。しかし、それはかなりフランスの特殊性、いってみればかなりの程度、フランスの教育制度と文化帝国主義の産物のように思う。つまり、サルトルもフーコーも文化国家としてのフランスにとっては重要な輸出品だということだ。 要するに、自分が教育を受けていない無知な人間であり、権威ある人から知識を授けられ、教化される必要があるなどと考えている人間が存在しなければ、社会的な意味での啓蒙などということは成立しないのだ。 このことは、社会学でいう 「大衆社会」 状況が一周おくれで戦後の日本にも到来したというということだろう。 大衆とは、自らを、特別な理由によってよいとも悪いとも 評価しようとせず、自分が《みんなと同じ》だと感ずることに、いっこうに苦痛を覚えず、他人と自分が同一であると感じてかえっていい気持ちになる、そのような人々全部である。 現時の特徴は、凡庸な精神が、自己の凡庸であることを承知のうえで、大胆にも凡庸なるものの権利を確認し、これをあらゆる場所に押しつけようとする点にある。(中略)大衆は、すべての差異、秀抜さ、個人的なもの、資質に恵まれたこと、選ばれた者をすべて圧殺するのである。みんなと違う人、みんなと同じように考えない人は、排除される危険にさらされている。......生の中心的な関心を賭博とスポーツに置く傾向、自分の肉体への強い関心 - 衛生と衣服の美への関心 これはすべて、スペインの思想家オルテガの著書 「大衆の反逆」(1930)から引用した文である。この本はどちらかというと保守的な評論家たちのお気に入りだが、イデオロギー的な好悪に関係なく、ここに書かれていることはどれも今の日本にぴったりする。(念のために付け加えると、オルテガのいう大衆とは階級とは直接関係しない。彼の「大衆」 という概念は、当時のまだ貧しかった労働者や農民よりも、むしろ生活に一定の余裕のある中流=中産階級のほうに、より当てはまる) 思い出してほしい。イラクで人質になった三人の家族への 「自己責任」 という言葉によるバッシングを。いじめを隠蔽したと報道された小学校の校長を自殺に追い込んだ事情も知らぬ者らによる執拗な攻撃、ネット上にはびこる匿名での中傷、スポーツのXXX世界大会のたびに繰り返される馬鹿騒ぎ、健康やダイエットをうたった食品や器具の数々、新しいゲーム機やソフトの発売が発表されると何日も前から店の前にできる行列。 数年前にSMAPの 「世界に一つだけの花」 という歌が流行った。「オンリーワン」 といいながら、みんなで肩を並べ同じ動作で同じ歌を歌う。これは、ずいぶん奇妙なことのように思える。

2006.12.31

コメント(0)

-

啓蒙ということ(1)

明治の代表的な啓蒙思想家といえば福沢諭吉であるが、彼の自伝に次のような一節がある。 向こうから馬に乗ってくる百姓があって、私どもを見るや否や馬から飛び下りたから、私が咎めて 『これ、貴様は何だ』 といって、馬の口を押さえて止めると、その百姓が怖そうな顔をしてすこぶりに詫びるから、私が 『馬鹿いえ、そうじゃない、この馬は貴様の馬だろう。自分の馬に自分が乗ったらなんだ。馬鹿なことするな。乗って行け』 と言ってもなかなか乗らない。 『乗らなけりゃぶん殴るぞ。早く乗って行け。貴様はそういう奴だからいけない。今の政府の法律では百姓町人乗馬かって次第、誰が馬に乗って誰にあっても構わぬ、早く乗って行け』 要するに福沢は、四民平等の時代になっても江戸時代の身分意識が抜けず、「身分」 の高そうな人を見ると慌てて馬から下りた百姓を咎め、「ぶん殴るぞ」 と言ってまで教え諭しているわけだ。 このような一般民衆の中に根付いた身分意識は、たとえば西欧の革命思想に触れて 〈人民の中へ〉 を目指した、19世紀中頃からのロシアの若い知識人たちがぶつかった壁と同じようなものだろう。身分制度が廃止され四民平等の世の中になったからといって、士族と平民という区分は残っていたわけで、たぶんこういう場合の無難な道を選んだだけのこのお百姓にとっては、福沢のような人に行き会ったのが災難というべきだろうか。きっと腹の中では、「訳のわからん変なことを言う御仁だな」 などと思っていたかもしれない。 しかし、この 「ぶん殴るぞ」 という福沢の言葉は、「啓蒙」 ということの本質の一端を示しているようでなかなか興味深い。 啓蒙とは、(英)Enlightenment, (独)Aufklarung というもともとの言葉が表すように、暗闇に光を当てて明るくすることであり、転じて教育を受けていない暗愚蒙昧な大衆に知識を広め教化することを意味する。つまり、この言葉は 「目覚めた少数者である知識人」 と 「無知蒙昧な大衆」 という図式を前提にしているのだ。 18世紀の革命前のフランスやドイツ、19世紀のロシア、そして明治の日本とは、まさにそういう時代だった。土地や財貨はもちろんのこと、教育を受ける機会そのものが、ごく一部の特権階級の人間に限られていた時代、非合理な宗教的迷信が跋扈し、貴族や領主、農民といった身分意識が強く残っていた時代には、啓蒙は変革を目指す知識人にとっての課題であるだけでなく、近代的な産業と強力な軍隊を備えた国家への脱皮を目指す後れた国の政治指導者らにとっても急務の課題だった。 昭和二年(1927年)に創刊された岩波文庫の 「読者子に寄す」 と題した文章は、次のように書き出されている。 真理は万人によって求められることを自ら欲し、芸術は万人によって愛されることを自ら望む。かつては民を愚昧たらしめるため学芸が最も狭き堂宇に閉鎖されたことがあった。今や知識と美とを特権階級の独占より奪い返すことはつねに進取的なる民衆の切実なる要求である。岩波文庫はこの要求に応じそれに励まされて生まれた。それは生命ある不朽の書を少数者の書斎と研究室より解放して街頭にくまなく立たしめ民衆に伍せしめるであろう。 この時代の日本もまた、初等教育こそほぼ普及はしていても、高等教育はまだまだ少数の余裕のある人間しか受けられない時代だった。たとえば、1909年に生まれた作家の松本清張は、高等小学校までの8年しか学校に通っていない。たとえ、本人に能力と志があっても、家が貧しければ最低限の義務教育で我慢しなければならない時代だったのだ。

2006.12.31

コメント(0)

-

チェーザレと信長

テレビで信長の特集をやっているのを見ているうちに、信長とチェーザレ・ボルジアという題を思いついた。信長はよく「日本のナポレオン」などと言われるが、全ヨーロッパを席巻したナポレオンとではちょっと格が違いすぎる。それにナポレオンは近代的な国民国家を確立した人物であって、封建時代の人物である信長とは歴史的役割もまったく違う。宗教的中世から世俗的近世への境目に生きた男(チェーザレ:1475~1507)(信長:1534~1582) ダ・ヴィンチやミケランジェロを輩出したルネサンスと、豪壮華麗な安土桃山文化政略と戦略に秀で、神を恐れず人々から冷酷と恐れられた男美女の誉れ高き妹との微妙な関係(ルクレツィアとお市の方)そして最後に、統一の野望とその挫折そう思ってさっそく調べてみたら、むむむ……さすがに世の中には慧眼の士が多い。すでに、信長とチェーザレの類似については多くの人に指摘されているのであった。無念

2006.12.30

コメント(0)

-

丸山真男と亜インテリ論(2)

前回に引用した文に続けて、丸山は次のように書いている。第二のグループは、われわれがみんなそれに属するのですが (引用者 - この論文は1947年に東大で行われた講演を母体にしている)、インテリは日本においてはむろん明確に反ファッショ的態度を最後まで貫徹し、積極的に表明したものは比較的少なく、多くはファシズムに適応し追随はしましたが、他方においては決して積極的なファシズム運動の主張者ないし推進者ではなかった。むしろ気分的には全体としてファシズム運動に対して嫌悪の感情をもち、消極的抵抗をさえ行っていたのではないかと思います。 以上の記述について、出版の際に追加した補注では、「いわゆる 『消極的抵抗』 の過大評価に導きかねない」 として一定の留保を加えているかのようにも見えるが、「ナチ型のファシズムと対比する限りにおいて、本文の分析は必ずしも誤っていないと信ずる」 と書いており、基本的には変更されていないと思われる。 戦争終結後に続々と 「戦争抵抗者」 が現れたことに、丸山より年少で純然たる戦中世代にあたる吉本隆明が、そんな者らが存在していたとはまったく知らなかった、と皮肉混じりに批評したのは有名だ。徳田・志賀のようないわゆる非転向者や、神山のような偽装転向者の他にも、知識人層の中には、一定の程度、戦争に批判的・懐疑的な者がいたのは確かだろう。 しかし、戦後の 「近代文学」 の同人との座談会で、「僕は政治的には無智な一国民として事変に処した。黙って処した。それについては今は何の後悔もしていない」 と言い放った小林秀雄や、戦争を賛美する詩を書いた高村光太郎、「近代の超克」 を主張し 「大東亜戦争の世界史的意義」 を説いた、西田哲学系統の多くの哲学者たち、彼らは皆ヨーロッパの文化にも精通した、当時の日本を代表する 「本物のインテリゲンチャ」 ではなかったのだろうか。 そのように見れば、丸山のインテリ論の一面性は明らかだろう。彼は 「日本ファシズム」 を推進した知識人の存在を故意に無視しているのか、でなければファシズムに対する嫌悪という自己の心情と、インテリとしての自己の矜持のために、そのような存在が実際に見てても見えていなかったのか、のどちらかであろう。そこにあるのは、本物のインテリであるならば、ファシズムなんかにいかれるはずはないという、先験化された単なる心情に過ぎないように思える。 社会学者の宮台真司氏が 「丸山真男問題」 なるものを指摘している。氏によれば、これは 「丸山の戦後啓蒙がなにゆえ今日この程度の影響力に甘んじるのか」 ということらしいが、私の考えでは丸山の啓蒙なるものは一貫して、戦後社会を表面的に覆っていた知的な上層部分と、上昇主義的に知に憧れ 「論壇雑誌」 などを定期的に購読する部分にしか受け入れられてこなかったのだ。 彼らにとっては、東大法学部教授としての丸山は、なによりも知の位階制の頂点に位置する権威であった。今日、「丸山」 的なものが凋落してしまったとすれば、それは宮台の言うような 「東大法学部教授を頂点とするアカデミック・ハイラーキーの中で、絶えず 『煮え湯を飲まされる』 存在」 である 「三流学者どものルサンチマン」 (『諸君』『正論』や 「新しい歴史教科書をつくる会」 に集うような学者は、まあ、確かに三流ではあるだろうが) などのせいではなく、単に丸山自身と、また丸山のような知識人を支持してきた社会層が、知的権威を失ったことの結果であるに過ぎないだろう。 丸山は先に引用した箇所の先で、次のように言っている。実際に社会を動かすところの世論はまさにこういう所 (丸山の言う亜インテリ層のこと ー 引用者) にあるのであって、決して新聞の社説や雑誌論文にあるのではないのであります。ジャーナリズムの論調が日本ではともすれば国民から遊離するのは何故であるかといえば、それがもっぱら第二範疇の中間層 (丸山の言う真のインテリ層のこと - 引用者) によって編集され、従ってその動向を過大視するからであります この言葉は、まさに丸山に代表される 「戦後民主主義」 や 「進歩的知識人」 の運命を自ら予言したかのように受け取れる。それはつまり、丸山自身が一兵卒として体験したあの戦争から、結局なにも学ばなかったことを意味しているのではないだろうか。

2006.12.28

コメント(1)

-

丸山真男と亜インテリ論(1)

丸山真男の 「亜インテリ論」 というのは、たとえば次のような箇所を指している。 「ファシズムというものはどこにおいても運動としては小ブルジョア層を地盤としております。ドイツやイタリーにおいては典型的な中間層の運動でありまして、---インテリゲンチャの大部分も、むろん例外はありますが、積極的なナチズム、ファシズムの支持者でありました。日本におけるファシズム運動も大ざっぱにいえば、中間層が社会的な担い手になっているということがいえます。しかしその場合に更に立ち入った分析が必要ではないかと思います。わが国の中間階級あるいは小市民階級という場合に、次の二つの類型を区別しなければならないのであります。 第一は、たとえば、小工場主、町工場の親方、土建請負業者、小売商店の店主、大工棟梁、小地主、ないし自作農上層、学校教員、ことに小学校・青年学校の教員、村役場の吏員・役員、その他一般の下級官吏、僧侶、神官、というような社会層、 第二の類型としては都市におけるサラリーマン階級、いわゆる文化人ないしジャーナリスト、その他自由知識職業者(教授とか弁護士とか)および学生層 --- 学生層は非常に複雑でありまして第一と第二と両方に分かれますが、(以下略) わが国の場合ファシズムの社会的基盤となっているのはまさに前者であります。第二のグループを本来のインテリゲンチャというならば、第一のグループは擬似インテリゲンチャ、ないしは亜インテリゲンチャとでも呼ばれるべきもので、いわゆる国民の声を作るものはこの亜インテリ階級です」(「現代政治の思想と行動」 日本ファシズムの思想と行動) この亜インテリ論は、戦前の日本社会を対象としたものであるから、これを現代に適用しようとするならば、当然一定の修正を施なければならない。たとえば、上ではサラリーマンが本来のインテリ層に含まれているが、今日ではそのように思うものは1人もいないだろう。ようするに、かつてはサラリーマンそのものが珍しく、社会的地位も今日よりはるかに高かったということだ。 丸山が対象とした戦前の社会と、今日の社会を比べた場合、大きく異なっているのは、農村に代表される前近代的(半封建的)な社会関係が一掃されたということ、またそのこととも関連するが高等教育が広く普及したということだろう。 いわゆる講座派理論に典型的に表現されたように、戦前の日本社会は、農村の地主ー小作制に代表されるようなきわめて後進的な構造と、都市の高度に発達した産業=社会構造との二重構造になっていた。そして、農村の後進的な構造が、天皇制国家を支える社会的基礎であったということが指摘できる。 ここで、丸山の亜インテリ論に戻ると、彼が言う 「亜インテリ」 という範疇が、ほぼそのような後進的な社会層の上層に該当することが分かるだろう。通常社会学でいう中間層は、独立した小生産者のように、資本主義の発達によってつねに没落の危険に曝されている 「旧中間層」 と、産業構造の変化によって生み出された都市生活者のような 「新中間層」 に分けられるが、この丸山の亜インテリという範疇は、資本制社会に一般的に存在する 「旧中間層」 に、戦前の日本社会の特殊性を加味したものだといってよい。 「亜インテリ」 というような概念定義の不明瞭さはともかくとして、そのような社会層が存在したこと、そして彼らが勢力という意味では、いわゆる 「日本ファシズム」 の主要な担い手であったという丸山の指摘自体は、とりあえず首肯しうるだろう。

2006.12.27

コメント(0)

-

戦争体験ということ(4)

日本の近代史において、敗戦とその後の改革が少なくとも明治維新に次ぐものであったことはいうまでもない。 たとえば、橋川は幕末と明治の二つの時代を生きた福沢諭吉の、「一身にして二生を経るがごとく」(文明論之概略)という言葉を繰り返し引用している。その背景には、戦前と戦後を生きている自分と福沢が重ねられていることは明らかだろう。 戦後の改革の最も大きな柱は、いうまでもなく主権者が天皇から国民に交代した新たな憲法の制定であろう。明治憲法から現憲法への交代は、手続きとしては帝国議会における明治憲法の改正として行われている。 つまり、明治憲法と現憲法の間に、法的な断絶はないということだ。内容としてはまったく新たな憲法でありながら、旧憲法と法的に連続した 「改正」 憲法であるというところにも、現憲法の根本的な曖昧さが現れている。その理由が、憲法をめぐる政治的な混乱(左右対立の激化)を避けたいという占領軍の意向にあることはいうまでもない(このときの議会は、前年の20歳以上の男女による選挙によって選ばれた戦後初の議会である)。 しかし、「主権者の交代」 という国家の根本問題が、このような単なる改正手続きによって行われるというのは、明らかに奇妙な話である。なぜなら、「主権者の交代」 とは政治学的には政治革命を意味する以外のなにものでもないからだ。このような齟齬を言葉の上で 「解決」 するために提起されたのが、美濃部達吉の弟子である憲法学者 宮沢俊義が提唱した 「八月革命」 説なのである。 明治維新は、それがペリー来航という外からの衝撃によって始まった、薩長下級武士を中心とした少数勢力による政治変動であったにせよ、間違いなく日本人自身による主体的な変革であった。しかし、戦後の変革はいうまでもなく占領軍主導による、また占領軍の意向の枠内で行われたものである。地主制を解体して自作農を一挙に増大させた農地改革は、内容としては十分に社会革命(政治革命に対するという意味での)に値するものであり、これによって戦前の国家体制を支えた社会的基礎は基本的に解体された。 農村の変貌こそが天皇制国家にとどめを指したのであり、高度経済成長もまた、農地改革による国内市場の創出があったればこそ可能だったのだろう。戦前から戦後への社会構造の変化は顕著であり、そこに大きな断絶が存在することは現在から振り返ってみれば明瞭である。 にもかかわらず、その断絶という意識は、橋川や吉本のような 「戦中世代」 を除いて、それほど強く意識されてはいないのではないだろうか。彼らより前の世代にとっては、昭和の軍国主義は明治以来のそれまでの 「正常な」 コースからの逸脱であり、敗戦とその後の政治過程は、単に軍国主義以前の 「正常」 なコースへの復帰として捉えられたのではないだろうか。 戦後、左派に対抗して天皇制を擁護するかのような発言を行った、美濃部達吉や津田左右吉のような戦前リベラリストの意識は、そういうものだったのだと思う。だが、そこには、昭和の軍国主義は明治国家という特殊な体制の必然的な結果ではなかったのかという問題意識が欠落している。 さらに、天皇主権から国民主権への変化を無化するかのように、天皇はそもそも政治的権力者ではなかったことが強調され(それ自体としては正しいが)、「文化国家」 とか 「平和国家」 などといった理念がなんの矛盾もなく明治以来の歴史に接続される。象徴としての天皇という現在の憲法の規定すらも、それこそ古来からの天皇制の存在様式にもっとも一致するものだといった類の議論で非歴史化されてしまう。 そのような戦前と戦後の連続性を最も象徴しているのは、いうまでもなく昭和という年号の存続であり、戦前戦後を通じて在位し続けた昭和天皇という存在だ。明治百年と昭和天皇の在位60年が政府によって祝われることはあっても、戦後50年がそのように扱われることはついになかった。現憲法は、戦後政治を一貫してになってきた保守政権にとっては、「敗戦」 という誕生時のトラウマと結び付いた、決して祝われることのない鬼子なのである。 「戦争体験の思想化」 という橋川の主張は、それ自体普遍性を持ったものだったと思う。しかし、その主張は 「戦中世代」 である彼であったからこそ可能だったのであり、その結果、必ずしもきちんとは理解されなかったのだろう。 戦後60年が経過し、昭和の軍国主義の記憶が実感としてはほぼ完全に風化し、戦後生まれの世代が多数を占めている現在、戦後の社会は最初から自明のものとして受け取られているように思われる。そこでは戦前と戦後の差異が単なるなだらかな変化の積み重ねとしか理解されず、「断絶」 の存在が無視されており、戦争と敗戦の持つ意味が真摯に受け取られていない。 そこに、現在の若い世代の保守政治家の言動が、しばしば世代をとびこえて戦前からの古い政治家の言動と一致してしまう根拠もあるのではないだろうか。

2006.12.26

コメント(3)

-

戦争体験ということ(3)

第二次世界大戦の敗北は、軍事力の敗北であった以上に、私たちの若い文化力の敗退であった。私たちの文化が戦争に対して如何に無力であり、単なるあだ花に過ぎなかったかを、私たちは実を持って体験し痛感した。 西洋近代文化の摂取にとって、明治以後八十年の歳月は決して短すぎたとは言えない。にもかかわらず、近代文化の伝統を確立し、自由な批判を柔軟な良識に富む文化層として自らを形成することに私たちは失敗して来た。そしてこれは、各層への文化の普及浸透を任務とする出版人の責任でもあった。 これは、今も角川文庫の奥付の裏に掲載されている、角川書店の創業者である角川源義による 「角川文庫発刊に際して」 と題された文の一部である。日付は1949年5月3日、意図したのかどうかは分からないが、くしくも現憲法が施行された日からちょうど2年後の 「憲法記念日」 にあたっている。 角川源義は俳人としても有名な人物だが、1917年に生まれ1941年に国学院を繰り上げ卒業して徴兵されたということだ。早くから国文学に目覚め、折口に傾倒して国学院に進んだそうだから、保田与重郎に代表されるような当時の国粋主義的な思潮に染まっていたのかもしれないが、それ自体は当時としては珍しいことではない。戦争中に青春を送った多少とも知的な若者としては、よくあるタイプだったのだと思う。 その彼が戦後間もなく角川書店を設立し、老舗の岩波文庫に対抗するようにして創刊した角川文庫の発刊の辞として書いたのが、上の文章である。ここには、敗戦による衝撃によって過去を捉えかえし、新たに出発しなおそうという決意が感じられる。これは、橋川の言う 「戦争体験の思想化」 ということと繋がるものだと、私は思う。 戦争中の橋川が、戦争という現実にいかに深くのめりこんでいたかについては、たとえば年長の友人であった宗左近(詩人)の出征を送る場でのやりとり(のちに仏文学者としてサルトルやカミュの紹介をすることになる白井健三郎が 「生きて帰って来い」 といったのに対し、橋川は激昂して殴りかかったという)(宮嶋繁明著 「三島由紀夫と橋川文三」 より)といったエピソードがある。 年長の世代が、軍国主義以前のリベラルな雰囲気やマルクス主義の理論に触れ、戦争を相対化する目を持っていたのに比べ、1922年生まれである彼にはそのような視点は持ちようもなかったのだろう。 (戦前の左翼運動はいうまでもなく非合法であったが、1935年の神山茂夫らの検挙で最終的に壊滅したものと思う) この点では橋川と彼の師である八歳年長の丸山との違いは明瞭だ。 橋川は一高文芸部では先輩らからも一目置かれるほどの存在だったというが、彼が文学を捨て政治学者=政治思想史家を志すようになった契機が、敗戦という衝撃であったことは間違いない。(たとえば、橋川は太宰治との面会を回想した文の中で、「ぼくは、戦前、文学少年だったことはあるが、その頃はもうそのような児戯とは縁を切ったつもりでいた」 と書いている。また、このことは、彼の思想的な盟友の1人であった吉本の 「文学的発想だけでは駄目だと思った」 というような言葉にも通じると思う) つまり、当然のことではあるが、橋川が 「戦争体験の思想化」 ということにこだわる根底には、戦争中、超国家主義と軍国主義に骨の髄まで冒されていたという彼自身の 「個人的な体験」 が存在しているのだ。むろん、このことは彼自身の思想を傷つけるものではない。自己の体験に根ざさぬ思想など、ただの流行の借り物衣装に過ぎないからだ。昭和の超国家主義にいったんは毒された過去があったからこそ、その毒を深く追及することも可能だったとも言えるだろう。 要するに橋川の主張は、敗戦は明治維新にも匹敵する巨大な歴史的事象であり、またそのように捉えるべきだということに帰着するだろう。

2006.12.24

コメント(1)

-

戦争体験ということ(2)

なぜ、この時期、橋川は 「戦争体験の思想化」 というようなことにこれほどこだわったのだろうか(私は、橋川の忠実な読者ではないので、ひょっとしたらこの時期以降にも、同様の発言を繰り返していたのかもしれないが、今は分からない) 当然のことながら、個々の即自的で直接的な経験そのものは、時間の経過とともに風化を免れない。近代以前のように、時間の流れが目に見えぬほどゆっくりとしていて、世代を越えて歴史を共有することが可能な時代ならばともかく、つねに急速な変化を続けてゆく現代では、このことは誰にも押しとどめることはできないことだ。 だがさらに厄介なのは、そのように直接的で具体的な経験が風化していくことによって、かえってイデオロギー的な類型化された 「神話」 への変容が、意識的にまた無意識的に進められていくということだ。実際、純然たる戦後世代の現首相らが、「国のために殉じた人々」 であるとか 「尊い犠牲」 とかいうとき、また 「靖国問題」 が政治問題化する中で語られるときの言葉は、具体的な体験からは程遠いイデオロギー的言説以外のなにものでもあるまい。 経験を超えた普遍性を目指すこと、それによって経験そのものの風化を超えた体験の継承も可能なのではないのか。橋川が言いたかったことは、そういうことなのだろう。これは、主張としては首肯しうるように思える。 しかし、ことはそれほど簡単なのだろうか。いや、橋川が同じようなことを何度も何度も説き、また若い世代(若いといっても、彼に比べればのことであって、けっして戦争についてまったく知らない世代なのではない)による無理解を嘆かざるを得なかったということは、彼の主張が決して自明なものではなかったことを示しているように思われる。 彼は世代論を否定し、自分もまた自分自身の固有の体験に固執するつもりはないというような意味のことを言っている。そのため、あの太平洋戦争とその敗戦の持つ意味を、師である丸山真男の 「第二の開国」 というような言葉も引きながら、執拗に展開するのである。 あの戦争と敗戦が、近代日本の歴史における稀有の出来事であったことは言うを待たない。国家と国民の総力をあげた戦いは連合軍による徹底的な破壊による無条件降伏で終結し、明治以来営々と築かれてきたすべてのものがいっぺんに崩壊してしまったように思われた。外国軍による全面的な占領というのも、もちろん初めての体験であった。 戦争中まで声高に叫ばれていた価値観が180度転回し、天皇は 「万世一系」 の 「神聖にして侵すべからず」 という存在から、国の 「象徴」 という存在に変化した。軍国日本の虚像は、東条英機らの戦争指導者が極東軍事裁判で裁かれることによって暴かれた。 しかし、このような変化がすべての人によって主体的に受け止められたわけではないことも多くの人によって指摘されていることだ。責任の所在を曖昧にした 「一億総懺悔論」 はもちろんであるが、かつて戦争を鼓吹し、万世一系の天皇を戴いた日本民族の東洋の盟主としての任務を説いていたような学者・知識人の多くが、ある者はなんの反省もなしにマルクス主義者に再転向して、過去のことはすっかり忘れたかのように平和の旗手に転向して見せたり、「五族協和」 や 「八紘一宇」 を説いていた者がそのまま横滑りに 「文化国家」=「平和国家」 としての日本の使命を説くといった、無責任な戯画としかいいようのない光景が現出したのではなかっただろうか。

2006.12.23

コメント(2)

-

戦争体験ということ(1)

かつて橋川文三が、「戦争体験の思想化」 というようなことを言ったことがある。 橋川が亡くなってからもすでに20年以上経つが、橋川や吉本隆明、鶴見俊輔らによって 「戦争体験」 の意味が論じられたのは、さらに前、ちょうど60年安保改定前後の頃である。橋川は、たとえば次のように述べている。 私たちが戦争という場合、それは超越的な意味をもった戦争をいうのであって、そこから普遍的なるものへの窓が開かれるであろうことが、体験論の核心にある希望である。感傷とか、同窓会趣味とかには縁もゆかりもない。もしイエスの死のアナロジーを応用するならば、キリスト教における普遍の意識は、イエスの死に対する回想的感傷の集合でないことは明白であろう。それと同じように、戦争体験にこもる個々の感傷の集成ということを、私たちは、戦争体験論の課題とは考えないのである。ことばはややおかしいが、『超越者としての戦争』 ーーー それが私たちの方法なのである。「『戦争体験論』の意味」「歴史と体験」所収 この 「超越者としての戦争」 という言葉の意味を、橋川は次のように説明している。 私のいう原理過程というのは、まさに歴史意識における普遍理念、もしくは絶対者の機能に関する意識に対応するものにほかならない。もし太平洋戦争における無数の体験集合を戦争体験の基本要素と見るならば、そこからは戦争の全体的意味はかえって明らかにならないだろう。そのような個々の体験が、構造的に国体論的存在論の規定をうけている以上、国体論的歴史を超越した視野は開かれることがないだろう。その意味でも、新たな原理の観点の樹立と、戦争体験の超越化とが見合うことになるが、その場合、原理形成の根源的エネルギーとなるものは、原理存在の意識と、原理喪失の意識との間に生じる緊張以外のものではないだろう。 (同書) 橋川が言おうとしていることは、あの戦争とそこでの体験を、新たな歴史意識を構築するための原理とすべきだということであろう。そのことを、彼はヨーロッパにおける歴史意識の起点となったイエスの死を持ち出してまで、説明しようとしているわけだ。 しかし、イエスの死はそれが歴史上の事実であるとしても、そもそも、ごく少数の信者を含めた同時代の人に目撃されたに過ぎない。その死は、彼を三度否認したペテロを含めたその場にいた信者らによって伝えられ、広められていったのだろう。むしろ彼の死は直接に目撃した者が少なかったからこそ、ルカやマルコの福音書にあるような形へと変容をとげ、信仰の対象としての象徴的な 「物語」 に転成することも可能だったのではないだろうか。 とはいえ、橋川は 「戦争体験」 をなにやら 「神話」 や 「伝説」 のようなものへ昇華させることを主張しているわけではあるまい。そのような象徴としての物語を歴史意識の根底に置くことは、歴史意識の非合理化へ導く恐れがあるからだ。 このような 「超越者としての戦争」 という彼の主張が、多くの人、とりわけ彼よりも若い石原慎太郎や江藤淳、大江健三郎などの世代からは理解されず、奇異の念で見られたのは、ある意味ではむしろ当然と言える。 なぜ、あの戦争なのか、という彼らの疑問に対して、橋川はルソーやフランス革命、ドイツ・ロマン主義などを持ち出し、「戦争体験」 がこの国における歴史的個体としての意識の確立を可能にするというような主張を繰り返している。だが、このような主張が、遅れた日本における主体的な近代的個人の確立ということであれば、ヨーロッパを模範とする多くの近代主義的な知識人の主張と大差ないように思える。

2006.12.20

コメント(0)

-

歴史は二度繰り返す(2)

歴史がしばしば繰り返されるように見えることは、昔から多くの人が指摘してきたことだし、また実際に多くの人が感じているところだろう。カエサルはアレクサンダーの再来であり、キリストはモーゼの再来ではなかったのか。 過去は多くの人によって教訓として参照され、歴史上の偉大な人物は変革を志す人々によって目指すべき目標、模範として利用される。キリストの言行は、旧約聖書に書かれた多くの預言者の言葉を強く意識したものであったし、水戸学や平田国学の影響を受けた幕末の志士たちが求めた天皇親政という「王政復古」もまた「歴史の繰り返し」であったといえる。 そして、フランス革命の歴史を深く学んでいたロシアの革命家たちは、逆にテロルとテルミドールという歴史の亡霊に怯えていたのではなかっただろうか。実際、スターリンは軍事人民委員として赤軍を創設したトロツキーを独裁者ナポレオンになぞらえることで、レーニンを失い歴史の教訓に怯える多くのボルシェビキの支持を集めて、彼を追い落とした。しかし、実際にはスターリンこそがテルミドールを再現してみせたのだ。 たとえば、現在、安倍内閣のもとで進められている教育基本法の改正から 「憲法改正」 を目指した動きは、いわゆる進歩的知識人によって戦後すぐ1950年代の再軍備から始まったいわゆる 「逆コース」 と地続きのものと捉えられ、その完成を目指したものであるとみなされている。 だとすると、現在の動きは戦前への回帰を目指したもの、いわゆる軍国主義の復活を目論むものであるということになるのだろうか。だが、そのような結論はとうてい真面目なものとは思えない。それよりも、現在の動きはむしろ 「逆コース」 の半世紀を隔てた再来であり、「逆コース」 という 「歴史の繰り返し」 であると捉えた方が正しいのではないか。 実際、マッカーサーから押し付けられた憲法に代わる 「自主憲法」 の制定を目指した戦後の 「逆コース」 は、その中心人物であった岸信介が60年安保改定を成し遂げて退陣し、政治の主流が 「所得倍増政策」 を掲げた池田勇人から岸自身の実弟である佐藤栄作、そして田中角栄へと引き継がれたときに、いったん頓挫したのではなかったのか。 たしかに自衛隊は国民の意識の中に定着し、「解釈改憲」 と呼ばれる強引で無理な憲法解釈状況が進行していた。しかし、その一方で平和主義を掲げた戦後憲法もまた自衛隊の野放図な拡張を懸念する国民の意識の中に、その歯止めとして定着したかに思われた。 戦前をはるかに上回る復興を実現し、物が溢れる消費文化に酔いしれた時代には、戦前回帰を思わせるような 「自主憲法制定論」 は政治家たちのカビの生えた頭の中にしか存在しない、時代錯誤な迷妄のように思われた。闇将軍と呼ばれた田中角栄とその継承者たちによる支配が続いた時代には、自民党結成時の綱領に書かれた 「自主憲法制定」 という言葉は単なる看板=死文、もはや換金されることのない空手形と化していたのではなかったのだろうか。 「歴史は二度繰り返す、ただし一度目は悲劇として、二度目は喜劇として」 というヘーゲルの言葉を引用したあとで、マルクスは次のように語っている。 人間は自分自身の歴史を作る。だが、思うままにではない。自分で選んだ環境のもとでではなく、すぐ目の前にある、与えられ持ち越されてきた環境のもとで作るのである。死せるすべての世代の伝統が夢魔のように生けるものの頭脳を押さえつけている。 またそれだから、人間が一見懸命になって自己を変革し、現状を覆し、いまだかつてあらざりしものを作り出そうとしているかに見えるとき、まさにそういった革命の最高潮の時期に、人間はおのれの用をさせようとしてこわごわと過去の亡霊どもを呼びいだし、この亡霊どもから名前とスローガンと衣装を借り、この由緒ある扮装と借り物の台詞で世界史の新しい場面を演じようとするのである。ルイ・ボナパルトのブリュメール18日 歴史が繰り返すとは、歴史の周期が一回転したことを意味する。それは、言い換えるなら1つの歴史がすでに終了し、新たな歴史が始まっていることの別の表現と言える。新たな歴史が始まり、未知の課題にぶつかったまさにそのときに、人は過去に手本と教訓を求める。そのために、一見すると歴史は繰り返すように見えるのだと、マルクスは指摘しているのだ。 しかし、歴史がまったく同じように再現されることはありえない。なぜなら、人間を取り巻く様々な状況が、すでに過去とは異なっているからだ。当たり前のことだが、ルターが生きていた時代はキリストが生きていたローマ時代のパレスチナとは異なるし、明治もまた奈良・平安初期の天皇親政の時代とはまったく異なった時代であった。 したがって、当初歴史の倉庫から引っ張り出されてきた古びた衣装は、じきに役立たずの古着としてかなぐり捨てられ、新しい衣装に取り替えられる。ちょうど、明治初期に復活した太政官、神祇官という制度が、わずか十数年のうちに国会と内閣という仕組みに置き換えられたように。 二度目の繰り返された歴史では、俳優の肉体と衣装がまったくそぐわないために、それは喜劇にしかならない。しかし、あくまでも古びた衣装に固執する者は、やがて歴史から裏切られることになる。藤村の小説 「夜明け前」 の平田国学に心酔し討幕運動に奔走した主人公、青山半蔵を襲った運命は、まさにそのようなものであり、彼らにとっては二度目に繰り返された歴史という喜劇は、同時にそのまま悲劇でもある。 谷川雁は「『城下の人』覚書」(「工作者宣言」所収)の中で、熊本隊の一員として西南戦争に参加した母方の祖父について述べているが、歴史の隅にはそのような人々が大勢うずもれている。であれば、現在の政治的動向を単なる 「反動」 と捉えることは、きわめて不十分であり、大きく間違う危険性を伴っているように思われる。

2006.12.20

コメント(0)

-

ブログの題名について

ここで、「遠方からの手紙」というブログの題について説明しておきたいと思う。知っている人は知っているだろうし、知らない人は知らないだろうが(こりゃ当たり前だ)、この言葉は、亡命先のジュネーブで帝政崩壊の知らせを聞いたレーニンが、ロシアの同志に宛てた手紙の題名から取っている。この命名がレーニン自身によるものか、それともレーニンの手紙を当時のロシア社会民主党(ボルシェビキ)の機関紙「プラウダ」に掲載した編集部によるものなのかは、今はちょっと確認できないが、事実としてはスイスのジュネーブからロシアのペトログラード(ペテルブルグ)に送られたという意味で、文字どおり「遠方からの手紙」なのである。だが、この言葉にはなにやら象徴めいた意味も汲み取れる。突然の革命勃発に不意を撃たれ、独自の路線を提起することもなく自然発生的な革命の流れについていくのが精一杯だった国内指導部にとって、プロレタリアートによる権力奪取への準備という方針を提起したレーニンの手紙は、単なる地理的な意味だけでなく、まったく別の世界、遠い世界から届いた手紙のように思えたに違いない。そういう意味でも、「遠方からの手紙」という題にはなにやら象徴めいた響きがある。有名な「封印列車」でドイツを通過してロシアの首都に到着するや、優柔不断な国内指導者らを叱責し、「四月テーゼ」を発表したレーニンは、彼らにとってまさに遠い世界から来た理解を絶する人であり、長い亡命生活によってロシアの現実を忘れてしまったただの夢想家にしか見えなかったはずである。この言葉をブログの題にしたわけだが、むろんレーニンを気取っているわけではない。また、レーニン復権を目指そうなどというわけでもない。正直に言って、いろいろ考えているうちにこの言葉がふっと頭に浮かんだだけのことである。昨今、レーニンの評判はめっきり落ちてしまった。そのことにはもちろんそれなりの理由はあると思う。また、かつてのように巨大な銅像をあちこちにおったて遺体に防腐処置を施して安置する(これはレーニンの妻の抗議を無視して行われたものだ)といった神格化(その一方で、スターリンの粗暴さを批判し、彼を指導部から追放しようとしたレーニンの遺書は黙殺されたわけだが)に対する解毒剤としては、やむをえない過程なのかもしれない。ただ、レーニンという人はもちろん無謬ではないが、それでも100年に1人現れるか現れないかという優れた人物であったことは否定できないし、また否定すべきでないと思っている。

2006.12.17

コメント(3)

-

男たちの帝国

「男たちの帝国」(星乃治彦著:岩波書店刊)という本を読んだ。題はちょっと変わっているが、著者はドイツ近現代史の専門家で、副題は 「ヴィルヘルム2世からナチスへ」 となっており、宣伝用の帯には 「セクシュアリティから歴史を問い直すクィア・ヒストリー」 と書かれている。 本の冒頭では、第二次大戦中にドイツの暗号解読などで成果をあげ、コンピュータ開発にも貢献したイギリスの天才的数学者、チューリングが、「同性愛」 という 「犯罪行為」 で逮捕され、(イングランドでは、1998年まで同性愛は刑罰の対象だったという)、最終的に自殺に追い込まれたことや、アップルのリンゴのロゴが、自殺した彼に対するオマージュではないかといった話が紹介されている。 本論にはいると、まずビスマルクを失脚させて対英仏強硬路線をひた走り、第一次大戦を引き起こして、ついにはドイツ帝国そのものを崩壊に追い込んだウィルヘルム二世を巡る男性同性愛という 「スキャンダル」(皇帝とその寵愛を受けた男性の側近の同性愛的関係)について論じられている。 さらに、ワイマール共和国時代の同性愛者による解放運動、また突撃隊長レームに象徴されるミソジニー(女嫌い)を軸にしたナチス内部の戦士共同体的な男性同性愛、そして、レーム粛清後、ナチス政権によって進められたいわゆる 「強制的同質化」 の中で行われた、隔離や去勢・断種といった、彼らに対する様々な 「処置」 について紹介されている。 ただし、著者によれば、ナチスによる同性愛者への弾圧は、ユダヤ人に対する弾圧ほどの組織性には欠けていたということだ。それは、ナチスにとっても 「同性愛」 という問題が明確に定式化されることがなかったからだと、著者は指摘している。もっとも、そのことは、運悪く弾圧の対象となって、強制収容所に送られた同性愛者を待ち受けていた運命の過酷さを減じるものではもちろんない。 フェミニズムや同性愛者の解放運動を、政治的な課題と直結させているかに見える著者の方法には、やや疑問が残るが、様々な興味深い史的事実を、歴史の暗部から拾い上げてきた筆者の努力は諒としたい。 最後に、やや個人的なことを述べると、著者は私の大学時代に、「政治史」 に関する同じゼミで学んだ人である。彼が、自分自身が同性愛者であることを明らかにした部分を読んだところでは、正直に言って軽い眩暈のようなショックを覚えた。 著者と私とは同じゼミに二年間在籍したとはいえ、必ずしも親しかったわけではない。当時、彼は国内最大の左翼政党の支持者であり、こちらはそれに対して批判的な立場にあったからだ。 ただし、当時の印象としては、彼は党の主張を丸呑みにして、批判者を頭から敵視するゴリゴリの活動家ではなく、われわれの批判にも静かに耳を傾けてくれる、穏やかな人であったように思う。ただ、当時、彼がそのような悩みを抱えているということは、まったく思いも及ばぬことであった。 それは、彼とそれほど親しい仲ではなかったことを考えれば仕方ないことかもしれないが、それでもなにか消化しきれないものが残る。当時の自分は、他人の苦しみに対して鈍感な傲慢な人間ではなかったのか。それは、今なお考える価値のあることのように思える。

2006.12.16

コメント(0)

-

16日の日記

このブログへのアクセス数が、開設三日目で100を越えたそうだ。これが一般的に言って多いのか少ないのかは私には分からない(まあ、多いほうではないのは確かだろう)。たぶん、アクセスしてくれた人は新しいブログ開設のお知らせで、覘きに来てくれたのだと思う。そのことについて、どうこう言うつもりはもちろんない。とりあえずは、お礼を言いたいと思う。ただ、私は自分の書いていることや、これから書くであろうことが、それほど多くの人の関心や共感を得るようなものではないと思っている。私には、何かを世に広めようとか、伝えようとかいう目的があるわけではない。たとえば、難病に罹っている人が社会にもっと広く知ってもらいたいというような強い目的意識がある場合もあるだろう。そのことは否定しない、ただ、今のところそのような意識はないということだ。何万という数のブログが開設されている中で、そのすべてを読むことなどとうていできはしない。タレントや学者、政治家、評論家などの有名人のブログででもない限り、わざわざ読みにきてくれる人など、そうそういないだろう。ただ、こうやってブログを開設した以上、誰かに読まれることは一応想定はしているし、公開している以上、誰も読んでくれなかったら、やっぱり寂しい気もする。だから、アクセスしてくれる人は、少ないより多いほうがいいとは言える。自分はといえば、興味のあるテーマに絞って検索をかけ、掛かった中からいくつかブログを覘いてみる。なかなか面白いと思うこともあれば、それは違うだろうと思うこともある。そうやって引っかかるサイトは、膨大な数のサイトのごく一部でしかない。だから、そのような出会いは、所詮偶然の賜物でしかないと思う。そのことを前提として、もしも共感できる相手と結び付くことができれば、嬉しい限りである。

2006.12.16

コメント(0)

-

歴史は二度繰り返す、のかな

「歴史は二度繰り返す、一度目は悲劇として、二度目は喜劇として」この言葉は、叔父さんの大ナポレオンを真似して帝位についたナポレオン三世に対する皮肉をこめて、マルクスがヘーゲルから引用した言葉ですが、最近のロシアの様子を見ていると、まさにこの言葉がぴったりします(もっとも、まだ「喜劇」かどうかまでは分かりませんが)前世紀末の前のソビエト解体を「偽装倒産」だと評した人がいます(確かジジェクだったような)。まず旧ソビエトの足を引張っていた辺境地域を切り離し、次に市場経済の導入によって採算の取れない経済セクターを国家から切り離す巨大な「民営化」改革を行い(その一方で石油などの重要な資産は国家のもとに事実上とどめておきながら)、革命の遺産である「労働者国家」という建前上、どうしても切り捨てることができなかった労働者の様々な経済的権利を剥奪することで、ロシアは復興を遂げつつあります。共産党による一党独裁は解体し、一時的には報道の自由や一般の国民の政治的な自由が確保されたかのように思われました。しかし、それもいまや危機に瀕しているように見えます。結局、損をしたのはたとえ建前だけとはいえ国家の主人公であった地位から追われ、本物の「負け組み」に追い落とされた一般の国民だけだった、というようなことに今はなっているように思えます。「偽装倒産」という言葉は、このような状況をあらわすのにまさにぴったりした言葉す。もちろん「偽装倒産」というのは結果からみた比喩であり、旧ソ連の官僚たちが最初からそんなことを目論んでいたわけではないでしょう。でも、軍部がゴルバチョフを監禁して始めたクーデターが失敗したときに、おそらく目端の利く連中は、「民主化」なんて適当にやらせておけばいい、そんなもの、ただのお祭り騒ぎで、どうせ失敗するに決まっている、広大なロシアを効率的に統治する能力を持った者は自分たち以外にいるわけないのだから、いずれ権力は自分たちのところに戻ってくるさ、それまでは舞台裏にひっこんで、せっせと国家の財産=人民の財産を自分たちの名義にこっそり書き換えて資産をしこたまためこんでおこうと考えたのでしょう。実際、ただ権力欲に取り付かれただけの政治屋で、政治的駆け引きと嗅覚には優れていたものの、一貫した方針のもとで危機を乗り切るために必要な知的能力にも政治的能力にも欠けていたエリツィンがぼろぼろになって退陣すると、状況はまったくそのとおりになりました。アメリカなどは、エリツィンを民主化の旗手のように持ち上げていましたが、実際には彼のもとで、旧特権階層の政治的な復権と地盤の固め直しが着々と進んでいたのではないかと思います。どういうわけでエリツィンがプーチンを後継に指名したのかは分かりません。旧KGB出身というプーチンの経歴になにやらきな臭いものはあったものの、とにかく当時どん底にあったロシアを立て直すにために必要な強い意志と力を持った人物として、彼は期待されていたように思います。しかし、プーチンに対して批判的なジャーナリストや政治家、元の部下などが次々と奇怪な死を遂げるという現在の状況には、メキシコでのトロツキー暗殺で終了した、1930年代のスターリンによる「大粛清」をまざまざと思い起こさせるものがあります。この大粛清によって、スターリンは自分よりも知的で、かつては自分よりも上にいたレーニンの優秀な戦友たちを皆殺しにし、自分がレーニンの唯一の忠実な継承者であり、レーニンに最も近く最も信頼されていた人間であるという嘘っぱちの伝説を作り上げて、自分の権力基盤を確固たるものにしたわけです。(この点では、金日成=金正日親子は、まさにスターリンの忠実な弟子であります)学生の頃、国民文庫の「国家と革命」などの巻末の人名索引で、ジノヴィエフ、カーメネフ、ブハーリンなど、レーニンに愛され信頼されていた、ほとんどの人物がほぼ同時期にいっせいに死亡しているのを見て、なんとも言えない気分になったものです。(あれって編集者はどういうつもりで付けていたんでしょうね。いまだに謎のままです)元スパイのリトビネンコ氏の死に対して、ロシア側はポロニウムはリトビネンコ自身が所持していたものだというふうに言っていますが、奇怪な死を遂げたのは彼だけではありません。それに、数年前のウクライナの大統領選でも、似たような話があったことを思えば、ロシア政府筋の関与の疑いは、どう見ても真っ黒けっけです。ただ、スターリン時代のような茶番裁判だけは、今のところないようだし、規模もはるかに小さなものに留まっていて、その意味ではやはり「二度目は喜劇」なのかなとも思います。

2006.12.12

コメント(2)

-

本日のお馬鹿

日本に 「不法滞在」 していたイラン人の家族が退去命令を受けているというニュースがあります。ニュースによれば、ほとんど同じ状況の家族が、以前に特別在留許可を得ているとのこと。特別在留許可は法務大臣の裁量ということですが、これではむしろ勝手気まま、そのときの気分次第と言ったほうがいいようで。 イラン人の不法滞在者というと、それだけで眉をひそめる人もいるでしょうが、この家族は、もちろんそのような犯罪にはかかわっていないし、なによりも日本と日本人を愛している一家のように思います。そのような人たちを強制的に退去させることは、はたして安倍おぼっちゃん総理が提唱する 「美しい国、日本」 とどのように関係するのでしょうか。 安倍総理という人、育ちの良さを売り物にしただけの、根拠のない人気の高さという点では、なんだか戦前の近衛文麿によく似ています。「改革」 を掲げながら、一時の時流に便乗しただけの思慮の浅い行動で政党政治を完全に破壊し、国民に塗炭の苦しみを味あわせた先輩と同じことにならなければいいのですけど 生活保護を受けている母子家庭に対する母子加算を打ち切るという話も、母子家庭の平均所得が生活保護より低く、その不公平感を是正するためなんだそうで。これって、誰が考えても、いくら働いても生活保護にも満たない所得しか得られないという状況、いわゆるワーキングプアがあちこちで生まれている、今の日本の賃金構造のほうに問題があるというべきでしょう。 ニートの問題とか、社会格差の問題に理解があるふりをしていても、安倍くんの問題意識なんて所詮この程度なのですね。いささか、古めかしい表現を使えば、まさに安倍 「反動」 内閣の面目躍如といった感じがします。 さて、郵政造反組の復党に反対していた佐藤ゆかり議員の話ですが、この方、自分は党のお墨付きを得ていると、さかんにおっしゃっています。野田聖子議員との選挙区争いで必死なのは分かりますが、これってまったくひっくり返った話ですね。岐阜の選挙区に残りたいのなら、なによりもまず地元の支持が必要なんじゃありませんか。 そこで、「党中央」 のお墨付きを持ち出すなんて、これじゃ自民党がずっと批判してきたどこかの党と同じですね。地元の党員による投票を提唱している野田議員の方が、よっぽど民主主義の原則に即しています。こういう人って、昔のソ連とか今の北朝鮮みたいな社会でも、きっとうまく立ち回っていけるのでしょうね、と思った次第です。

2006.12.11

コメント(0)

-

ブログ開設

ブログ開設がこんなに簡単だったとは思いもよりませんでした。試しにURLを登録してみたら、ページがもらえちゃって。まったくの見切り発車のため、なにを書いていくのかも、どんなコンセプトでいくのかも、なにも決めていません。ずいぶんいいかげんなものです。そもそも、これまで日記などまともに書いたこともない人間にはたしてどこまでつとまるのやら。在宅で英語の翻訳の仕事をしています。ですから基本的に時間には縛られないのですが、忙しいときは思いっきり忙しくなります。ちょうど今は仕事が忙しくて、まとまったことを書く余裕も考える余裕もありません。たぶん、読んだ本や仕事での感想、日々の生活の中などで感じたことを書いていくことになるでしょう。ブログの題名もいずれ正式に考えることにして、当分はこのままにしときます。では、いずれ暇ができたらということで。

2006.12.10

コメント(0)

全16件 (16件中 1-16件目)

1

-

-

- みんなのレビュー

- 内勤です。⛅️(8度)寒い秋模様🍂

- (2025-11-18 17:12:55)

-

-

-

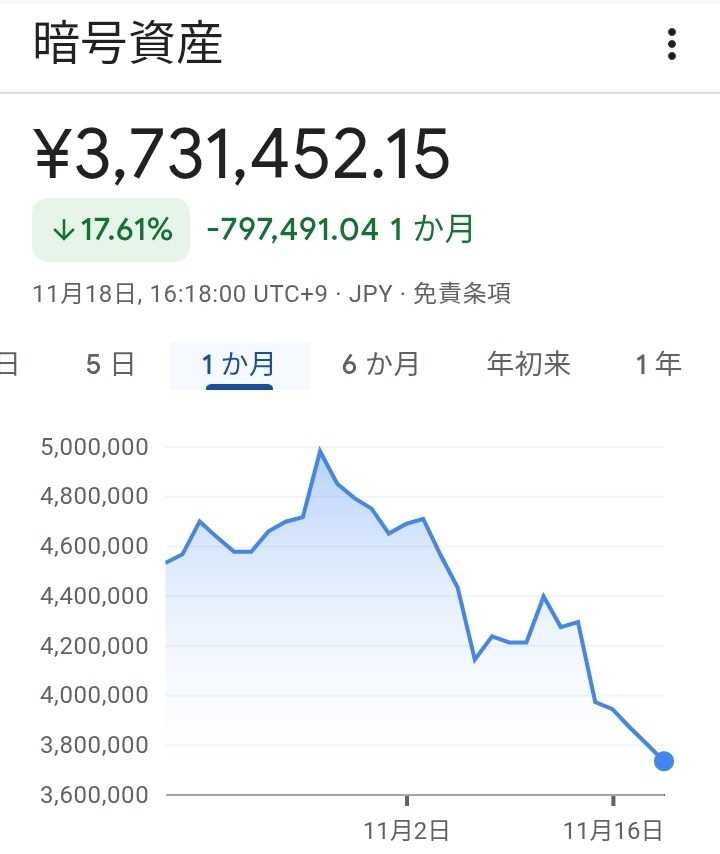

- 株式投資日記

- 暗号資産、株式資産は減少中(-_-;)株…

- (2025-11-18 17:09:35)

-

-

-

- あなたのアバター自慢して!♪

- 韓国での食事(11月 12日)

- (2025-11-15 02:35:31)

-