2008年03月の記事

全8件 (8件中 1-8件目)

1

-

コスタリカ旅行記

コスタリカ旅行記です。記録調に淡々といきます。- 3月23日(日) - 早朝の便でボストンを出発し、午後に首都サン・ホゼに到着。空港は超立派。ボストンのローガン空港より新しくてきれい。ここから、かのインテルの半導体を空輸しているのだと思うと、感慨深いっす。空港で会ったアメリカ人バックパッカーとタクシーをシェアして、市内へ。Lonely Planetで目星をつけて置いた安宿は、2件とも満室。春休み中の学生たちが、各地から押し寄せている模様。市内を歩き回った挙句、なんとか、手ごろな宿を発見。一泊40ドルと高いが、きれいなので、まあいいかってことにする。- 3月24日(月) - コスタリカ北部にあるジャングルや火山地帯に向かうべく行動開始。安い公共のバスで動こうと思って、ターミナルにいってみたら、なんとその日のバスは満席。春休みパワーおそるべし。。。昨晩の宿探しの苦労との合わせ技で、これにて完全に戦意喪失。今回の旅は5日間と時間もないので、貧乏旅行戦略から、パック旅行戦略に切り替える。手ごろなツアーを探すべく、市内の旅行会社へ。北部にある活火山「アレナル火山」と、ジャングル地帯「モンテベルデ」を回る二泊三日のコース、宿泊費・交通費・一部の食費込み390ドル也で手を打つ。午後からは、コスタリカが誇る最高学府のコスタリカ大学へ。大学に向かう路線バスの中で、コスタリカ大学の建築家の学生と仲良くなる。いろんな職業を転々とした挙句、やっと大学に入れて、卒業したら、お金を儲けるべくアメリカなど海外の建築事務所で働きたいとのこと。「コスタリカはポテンシャルのある国なんだから、ここに残って働いて、国の発展に貢献したほうが、かっこいいと思うんだけどなあ。」と、僕の身勝手な理論を押し付けているうちに、バスはキャンパスに到着。キャンパスは、緑が多くて、きれいでした。流行っぽいファッションに身をつつみ、芝生の上でにぎやかに話している学生たちは、日本の学生たちととても似たものがありました。写真は、首都サン・ホゼの中心部。- 3月25日(火) - 旅行会社のツアーバスで、アレナル火山へ。同乗者は、アメリカ人の家族連れ(祖父母、父母、子供たちという大家族)と、コロンビア人の家族。一人旅は僕だけだったので、強引に家族たちの会話に入ってみたりする。コスタリカはとても山がちな国で、こんな感じの美しい丘陵を越えて、バスは進んでいく。こういう丘の斜面にコーヒーやバナナの木がたくさん植えられています。バナナは、熟れつつある房の部分に袋がかぶせてあったり、さすが本格仕様の栽培をやってます。途中休憩した農場で、マンゴーをがっつり。アレナル火山には約4時間のドライブで到着。火山は、北海道にある羊蹄山みたいな、すり鉢さかさま状の山。火山のふもとにある温泉へ。温水プール風になっていて、子供の頃よく遊びにいったルネッサンス金沢という温水プール施設を髣髴とさせた。日暮れ時に、火山から流れ落ちる溶岩を見に行く。遠すぎて、迫力は今ひとつだったが、真っ赤な岩がごろごろと山の斜面を落ちていく様子は、なかなか不気味でした。- 3月26日(水) - 午前中に、ジープとボートを乗り継ぎ、ジャングル地帯「モンテベルデ」へ。深い山の中にあり、年中雲の覆われているうっそうとしたジャングルで、湿度がやたら高い。僕の背丈くらいあるゼンマイ(山菜の一種)に遭遇。死んだばあちゃんが見たらおったまげそうだ。夕方から急に気温が下がって寒くなってきたので、退散。麓の町「サンタ・エレナ」に戻る。小雨の中、帰路の山道を歩いていたら、心優しいイギリス人のカップルが、ジープに乗せてくれた。サンタ・エレナに降りてくると、こちらの天気は快晴。屋台のアイスクリームを食べながら、ぼけーっと、空を眺めていると、ものすごい速さで雲が流れていく。そして、あれよあれよという間に、空がまた雲で覆われ、雨が降ってくる。なんて、変わりやすい天気なんだ。日暮れ前に、ホテルに戻って、ビールを飲む。バーテンのお兄さんに、「日本から来たんだ」といったら、「おーー、遠路はるばる大変だったな」ということで、ビールを2本とつまみのピーナッツをただでくれた。カウンターでビールを飲みながら、藤原新也の「西蔵放浪」を読んでいたら、オーストリア人の旅行者が話しかけてきて、「ウィーン少年合唱団」の映画について盛り上がっているうちに夜が更けていく。(写真 – ゲバラさんはどこにいってもヒーローなのですね)- 3月27日(木) - 飲みすぎて、朝寝坊。サン・ホゼに戻る午後のバスまで時間があったので、近くにある「Butterfly Garden」というのに行ってみる。これは、昆虫好きの僕にとっては、かなりヒットだった。熱帯らしい怪しげな模様の蝶がふわりふわりと舞っている。コスタリカの国蝶といわれる鮮やかなコバルトブルーの大きな蝶の写真を撮りたかったが、シャッターチャンスなし。バスは、午後1時半に出発し、断崖絶壁の未舗装の山道をがらがらと下りていき、サン・ホゼには、5時ごろ到着。- 3月28日(金) - 丸一日かけてボストンへ。* * *あっという間の短い旅行でしたが、いい気分転換になりました。やっぱり、あったかいところにいくのはいいもんですね。自然も美しいし、治安もよく、インフラもまあまあで、本当に旅行のしやすい国でした。空港などの官営施設も快適に使えるし、旅行会社・バス会社・ホテルの連携プレーも完璧だし、人々も感じがいいし、官民あげて観光業を盛んにしようと努力しているのは、まさにポーターのケースのとおりでした。モザンビークとかも、こういう風になるといいのになあ、と思いました。* * *さてと、これから勉強に戻ります。今週は、ひさびさにマートン教授のファイナンスの宿題が出ています。「神の声」の真髄といえる、「Continuous Time Finance(連続時間ファイナンス)」と「Dynamic Replicating Portfolio」の概念を使って、ファンキーな金融商品のプライシングをしていきます。っていっても、単に連立方程式を死ぬほど解きまくるだけなのですが。中学3年生に戻った気持ちで無心に解こうと思います。ふー。ちなみに、流れゆく時間をできるだけ小さく分割して、金融商品の値動きを見ていこうという考え方は、マートン教授が、日本人数学者の伊藤さんという人がロケットの軌道を分析するときに用いた手法からヒントを得て、思いついたそうです。伊藤さんと日本の数学界のありがたみをかみしめつつ、今夜は過ぎていきそうです。。。

March 30, 2008

-

書を捨てて旅に出よう - コスタリカへ

明日から春休みです。ちょっと前までは、ボストンに残ってゆっくり本でも読みながら過ごそうと思っていたのですが、やっぱり気分転換は必要!ということで、急遽旅に出たくなりました。昨晩、格安チケットサイトと格闘した結果、決定した行き先は、中米コスタリカ。コスタリカは、独立直後は世界の中でも最貧レベルの国でしたが、そこから農業、観光、ハイテクなどの産業クラスターをうまいこと構築して、経済成長を遂げつつあるというモデルケースとして、ポタの授業でも頻繁に登場します。コーヒーやバナナの生産地としても世界最強レベルを誇るので、農業ビジネスの様子なんかも、のぞいてきたいと思っています。最近、勉強のしすぎで、だんだんアイディアが頭の中で堂々巡りをしはじめて、空手に例えると「居ついている」感じなので、ここは、書を捨てて、旅に出てきます。ほこりだらけのバックパックを引っ張り出して、久しぶりの自由気ままな一人貧乏旅行です。土産話はまたアップすると思いますので、お楽しみに!

March 22, 2008

-

リーダーシップ一日体験@ケネディースクール

ケネディー・スクールに通うこんぺー氏お気に入りの「多文化リーダーシップ」の授業がいよいよ最終回を迎えるということで、やはり卒業前にケネディーのリーダーシップ体験をしておかないと、ということで、行ってきました。授業の前夜に、教材になる映画を見ました。映画は、「Ugly American」というものすごい題名の映画。ベトナム戦争がはじまる少し前のサイゴン。「ベトナム通」を自認するアメリカ人外交官が、南ベトナム駐在大使としてサイゴンに赴任します。大使は、第二次世界大戦中、東南アジア戦線に参加し、現在ベトナムで「民族解放運動」を指導するリーダーとは、第二次大戦の頃からの旧知の仲。この人脈を生かして、暴動化しつつある「民族解放運動」を静めた上で、アメリカの南ベトナムでの影響力を強め、共産化を食い止める、というのが、大使の「ミッション」でした。ところが、大使と「民族解放運動」のリーダーの話し合いは、食い違ったまま。ベトナム人による、ベトナム人のための国家を築きたい、と願うリーダーは、「どんな状況であれ、他国の力を借りる = 帝国植民地主義に屈することだ」と強く信じていて、とにかくアメリカはベトナムから手を引いてくれ、と主張します。一方、大使は、「とにかく、アメリカの意見に賛成しない奴は、全て『共産主義者』だ。ゆえに危険だ」という固定観念から抜け出すことができません。結局、お互いの、本当に意図しているところを分かり合えないまま、事態は泥沼化へ。「民族解放運動」のリーダーは、共産主義の北ベトナムの力を借り、「アメリカの傀儡政権」である南ベトナム政権の転覆へと突き進んでいくのでした。(注: この映画はベトナム戦争がモチーフになっていますが、多分一部は架空の話ではないかと思います。しかも、ロケ地がタイだったらしく、いきなり巨大なパゴダが出てくるなど、景色があまりにもベトナムっぽくないので、東南アジアを旅した人はちょっとuncomfortableに思うかも。。。)* * *例えば「アメリカとベトナム人がうまく協力しながら、ベトナム民族のempowermentを進め、経済発展していく」というようなwin-winな解がありえたにもかかわらず、相手を「帝国主義者」あるいは「共産主義者」と決め付けてしまい、交渉を決裂させてしまった二人。授業では、(特にアメリカ人外交官の)どこが、「Ugly」であったのか?この「Ugliness」は、今のわれわれにどう当てはまるのか、われわれがこういう「Ugliness」に陥らないためにはどうすべきか、というテーマで議論が始まります。クラスは「多文化」を名乗るだけあり、アメリカ、コソボ、中国、アフガニスタン、ナイジェリア、などなど、様々な国の生徒がいて、さながら「地球縮小版」。しかも、結構お年を召した学生さんなどもいて、みなさん開発や戦争や平和の現場で修羅場をくぐってきてる感じで、発言も深遠です。様々な事象をフレームワークを用いて斬り分け明快に解釈したがる人が多いHBSとは一味異なり、「世の中ってのは、有象無象のステークホルダーもいるし、起こる現象も複雑で、そもそも単純じゃないのよ」という一種の達観すら感じられます。また、元心理カウンセラーの心理学に基づく考察なんかも飛び出したりして、おもしろいっす。先学期のHBSのリーダーシップの授業で、「Path to War」という映画を見て、ホワイトハウスの中で、ジョンソン大統領や国防長官のロバート・マクナマラなどが、どういう意思決定プロセスで戦争へ突き進んでいったか、というハード面・マクロ面の議論をしたことがあって、今回は、もっと個人レベルでの文脈や心理や感情などを論じるミクロ・ソフト面の議論を聞けた、という対比もよかったです。クラスのダイナミズムも、HBSとは大分違います。よほど話題を変える必要性が認められる時以外は、基本的に前の発言者のコメントに「Build-on」して緻密に話題をつなげていくことが求められるHBS的なディスカッションの進め方とは異なり、ケネディーでは、前の人の話題と違う話でも、自由に話題を変えて話していいというより自由なスタイル。その代わり、発言者が心から語りたいと思っていることを語る分、発言時間(「Air Time」)も長いし、内容も掘り下げたものになります。すごい深い発言をした人の話題には、ずっと後になって別の発言者が参照して、いきなり話題が過去に遡ったりします。ボクシングに例えると、HBSが精密なリズムと基本を大事にしつつ丁寧に打っていく日本型のボクシングなら、ケネディーは変則的なパンチも多用する中南米風の戦い方か?(わかりにくいたとえでごめんなさい)議論の落ち着くところは、以下のような論点。当事者が、表面的な交渉しかすることができず、相手の持っている「信念」、「価値観」、「世界観」、「モノを考えるときの前提」など(教授は、これらの要素を「Narrative」(物語)と総称していました)を読みきることができなかった。言葉の裏にある「Narrative」(物語)を読みきることができなかったのは、アメリカの大使の「俺はベトナムを既によく知っている」という傲慢さが背景にあったのでは?(実際は、ベトナムの文化や文脈を、本当に深いところまで理解できていなかったにも関わらず)「Narrative」(物語)を汲み取れないまま、つまりある種盲目の状態で、状況を変えようというリーダーシップを発揮してしまったのが、悲劇の始まり。ひとつひとつの発言に応える形で、教授のウィリアム氏も丁寧にコメントを返していきます。中でも印象に残ったのは、ある生徒のコメントに対応する形で、教授が紹介した以下の物語。昔、北欧の神話の神々の一人で、神としての力を行使することに怖れを持ったオーディンという神がいたそうです。この力は、使いようによっては、世界をよくもするかもしれないが、間違って使うと、大惨事を起こしてしまうかもしれない。そこで、オーディンは、自らを鍛え、「力」を正しく使う「知恵」を授かるべく、自らを大きな木に吊り下げ何日も過ごす、という苦行を行います。(教授は、これを”Building Capacity to Hold”と呼びました)でも、数日後に、ついに、木から落下してしまいます。そこで、オーディンは、その水を飲むと知恵を得られるという「知恵の泉」に向かいます。ところが、「知恵の泉」をつかさどる妖精は、「泉の水を飲む代償として、あなたの目をえぐり出し捨ててしまいなさい」と言ったのでした。それを聞いたオーディンは、自らの目をつぶしてしまい、そして、「知恵の泉」の水を飲んだのでした。知恵を得るために目をつぶすなんてエゲツナイ話ですが、これをメタファーとして取ると、なかなか深遠です。「目」というのは、いままでの自分が生きてきた中で、蓄積してきた、信念、思想、モノの見方、様々な前提、バイアスなどを映し出すものなのかもしれません。困難な状況に接し、「ああ、これを打開できる知恵を得たいなあ」と思ったときは、まず目をつぶって、つまり、自分が持っている思想やモノの見方を一旦遠ざけて、心を空にした状態で、周囲の状況に接してみよう、ということでしょうか?ケネディースクールにおけるリーダーシップの「尊師」であるハイフェッツ教授の経典「最前線のリーダーシップ」の中には、「言葉の奥に潜む歌に耳を傾ける」というフレーズがあります。卒業して開発の世界に入っていけば、異文化や、自分が積み重ねてきた信念などに相反する考え方と向かいあわなければならない状況は多々あるだろうと思います。かたくなな相手にどうしても歩み寄れず、「もうこれ以上進まない。。。」と思ったとき、自分の信念からすると許せないことを相手が言ったりしてついカッとなってしまったとき、一度「自分の目をつぶして」、相手の言葉の奥に何があるのか聴いてみよう、とする姿勢を取れるようにがんばらなきゃ、と自分に言い聞かせたのでした。こういったトーンで、最後のクラスは、幕を閉じました。あえて、もう少し突っ込んでほしかった点があるとすれば、「目をつぶって」バイアスを払って、相手の真意を理解したあとに、状況を打開するために、次にどんな行動を取るべきか?ということ。もちろん、今回のベトナム戦争のケースでは、仮に米国の外交官が、ベトナムの「物語」に耳を傾けることができたとして、その次のステップとして、戦争を食い止めるために何ができたのか?という問いは、かなり難問でしょうから(結局、冷戦という強烈なコンテクストの中では、個人の行動はあまりにも無力なのかもしれません)、議論しようがないのかもしれませんが。。。でも、行動レベルで、ケネディーの人たちが、どういうアプローチを提示しえたか、ということはとても関心があるので、また同じようなトピックの議論に触れる機会があればいいなあと思っています。今週末は、比較的時間があるので、この授業の副読本である「Culture Matters」(半分くらい読んだが、かなりおもしろい!)と、ハイフェッツ教授の「最前線のリーダーシップ」の完読を目指したいと思います。

March 14, 2008

-

ジュナイディーと七面鳥

今日は、ボストンの冬にはふさわしくなく生暖かい一日でした。そして、そんな日に、とても不思議な光景を目にしました。 授業が終わって、寮の前を歩いていたら、インドネシア人のジュナイディーが、まるまると太った大きな七面鳥と一緒に歩いていました。最初は、七面鳥が、たまたまジュナイディーのそばにいるだけかなあ、と思ったら、太ったその七面鳥は、ジュナイディーが歩くその後ろを、ひょこひょことついていきます。ジュナイディーがジグザグに歩くと、七面鳥もジグザグに歩きます。 こうして、ジュナイディーは、七面鳥をまくことができないまま、寮の前を通り過ぎ、駐車場の横を通り過ぎ、食堂のある建物まで歩きました。相変わらず七面鳥がジュナイディーの後ろをぴったりついていきます。 周りにいる人たちも、この光景を不思議に思ったらしく、だんだん見物人が増えていきます。 ジュナイディーは、どうも待ち合わせがあったらしく、食堂の前で立ち止まりました。そうすると、七面鳥もぴたっと止まり、ジュナイディーの横にちょこんと座ります。 いつ七面鳥があきらめて動き出すか、見物人たちの注目が集まります。 5分くらい待ったところで、僕も約束があったので、その場を立ち去りました。 でも、僕が立ち去った時点では、七面鳥は、微動だにしていませんでした。 お話はここで終わりです。オチは、ありません。ごめんなさい。 でも、なんか不思議の世界に引き込まれたような、生暖かい午後でした。

March 7, 2008

-

戦略的CSR - 10,000人の女性にビジネス教育を!

熱いニュースを見たので、ご紹介をば。アメリカの投資銀行であるゴールドマン・サックス社(以下GS社)が、「10,000 Women」という社会貢献プロジェクトをはじめるそうです。「10,000 Women」ホームページ: http://www.10000women.org/GS社ホームページ: http://www2.goldmansachs.com/citizenship/10000women/index.htmlこのプロジェクトは、GS社が、今後5年間で、発展途上国の女性10,000人に、ビジネス教育を提供する、というとても野心的な内容。このプロジェクトに賛同するアメリカや途上国の大学などが女性たちに「マーケティング」、「ビジネスプランの書き方」、「財務」などの授業を提供し、GS社はプロジェクトの実施のために5年間で1億ドル(約100億円)を提供すると同時に、GS社の従業員たちも、女性たちへの教育やメンタリングに携わる、とのことです。途上国の人たちが、生産性が高く競争力のあるビジネスをどんどん起こしていけば、その国の経済は発展していくだろう、ということは、開発業界ではもはや「定説」。そして、「ビジネスを起こす」というのは、生易しい話ではなく、起業にまつわる色々なチャレンジを乗り越えていくためには、ヒト(チーム)が大事だ!と、起業の世界でよくいわれます。だから、起業ができるキャパシティーを持ったヒトを育てる一環として、途上国の女性たちにビジネス教育を受ける機会を提供することは、非常に意義のあることだといえるでしょう。しかも、GS社の経済調査部の研究によれば、女性の社会参加は、経済にとって「Powerfulな影響」を及ぼすことがわかっているとのこと(GS社CEOのLloyd C. Blankfein氏のコメント)。僕の個人的な感想ですが、今回のプロジェクトは、GS社のこれまでの社会貢献活動とは一線を画します。僕の調べによると、GS社は、これまで、儲けたお金をどかんとチャリティー団体に寄付をしたり、「Community Teamworks」という、従業員が休日に、恵まれない子供たちをディズニーランドに連れて行ってあげたり、お寺の森の下草刈りをしたり、というような活動はしていました。今回のプロジェクトが革新的だと僕が思うのは、「金儲け」と「人を育てる」という、GS社が誰よりも得意とするcore competencyを存分に生かした社会貢献活動だからです。(GS社というと、あまり教育のイメージはないかもしれませんが、社内教育は実は非常に充実しているそうです。なぜなら、投資銀行がプロフェッショナル・ファームである以上、その競争力の源泉は、ヒトだから、ということでしょう。)GS社が、同じお金や従業員の時間というリソースを使うのならば、きっとお寺の下草刈りよりも、途上国の女性たちにビジネス教育を提供することのほうが、費用対社会効果は大きいことでしょう。(もちろん、お寺の下草刈りが意味がないといっているのではありません。)しかも、その社会貢献活動を通じて、企業がビジネスでの競争力を上げている、というのなら、「一石二鳥」で素晴らしい限りです。例えば、トヨタが、環境にいい車を作ったり、オペレーションを効率化して材料の無駄を省いたりしているのは、すごい社会貢献活動だと思います。地球の負担を減らすという大きな社会効果を出すと同時に、環境にいい車を作ることでトヨタのブランドは強くなって売上に貢献するでしょうし、材料の無駄を省くことでコストは減ることでしょう。今回のGS社のプロジェクトも、もしかしたら、社会効果のみならず、GS社の競争力や利益を上げる、「一石二鳥」な動きかもしれません。例えば、GS社が、100億円のお金を投入して、10000人の女性を教育し、そのうち仮に100人が起業家として大成功して、株式公開までこぎつけたとします。そして、そのときに、「昔GS社に大変お世話になったから」といって、GS社を株式公開の主幹事として雇ってくれ、仮に1億円のフィーを払ってくれたら、100人x1億円で、GS社は投資を回収できます。これは、さすがに楽観的な試算にしても、こういった女性たちがいろんな途上国で成功をおさめ、その国の経済や金融市場も発展していったとすれば、GS社にとってビジネス・チャンスが広がります。もちろん、GS社のライバルであるモルガン・スタンレー社なども、その途上国に進出できますが、やはりその国の経済に直接貢献をしたということで、GS社のほうが仕事をたくさんもらえるでしょう。新興国ブームの今、こういった形で新興国市場でのビジネス基盤をいち早く築くための手を打つのは、非常に重要だと思います。ということで、「10,000 Women」は、非常に戦略的な社会貢献活動で、すばらしいなあ、と思いました。ちなみに、僕が書いたような論点、つまり、「どうせ、企業が社会貢献活動(CSR)をやるのなら、企業の競争力向上や、企業が事業を行う地域全体の競争力が上がるような形でやったほうがいいのではないか」ということは、ポタの論文「Strategy and Society」で詳しく触れられています。結構面白いので、CSRに興味のある方は是非!ダウンロードはこちらからできます。http://harvardbusinessonline.hbsp.harvard.edu/email/pdfs/Porter_Dec_2006.pdf最後に、もっと個人的な感想を一言。GS社といえば、サブプライム関連の商品のポジションをヘッジしていて、他の金融機関がぼこぼこにやられる中、ほぼ無傷で済んでいるそうです。サブプライム問題で他の金融機関が死んでいて絶対に追随できないタイミングで、100億円もの大金を社会貢献活動(CSR)にぶちこんで、「金融界のCSR王者のゴールドマン・サックス」というブランド力を高めようとするあたりは、超戦略的だと思います。ポタがいう競争戦略の基本は、ライバルが真似できない強みを築き、その強みの回りに参入障壁を築いてしまうこと。他社が動けない今、一気にCSR活動で差をつけようとするGS社は、相当「ケンカ殺法」を心得ているといえるでしょう。

March 6, 2008

-

「神の声」第二段と、発展途上国でのスワップの使い方(その2)

(前のエントリーから続く)今日もうひとつ出てきた話が、政府も、Total Return Swapをうまく使って、経済の安定を実現できる、というお話。以前、モザンビークの経済を「モザル」というアルミニウム精錬所が支えている、という話を書きました。エコノミスト誌のデータによれば、モザンビークの輸出の半分は「モザル」のアルミニウムが占めているとのこと。ちゃんとしたデータがないので、断言はできませんが、モザンビークの税収についても、「モザル」が相当な部分を占めているはずです。(写真は上空からみた「モザル」のアルミニウム工場。BHP Billitonホームページより)なので、仮に、何らかの事情で世界市場でのアルミニウムの価格が暴落したとすると、モザンビーク経済は苦境に陥ります。輸出が減るので、為替レートに下落プレッシャーがかかるでしょうし、そうなると、モザンビークは日用品を輸入に頼っていますから、日用品の価格が上がって人々の生活は苦しくなるでしょう。こういうときこそ、政府が、貧しい人たちをサポートするためにお金を使わなきゃいけないはずなのですが、「モザル」がやられている今は、税収も落ちているので、財政政策も発動できない。これは、苦しい。。。こんなときに、リスクをヘッジする保険があったなら。。。こんな事態を防ぐために登場するのが、またもやTotal Return Swap。「神」の提案を、この事例に適用すると、モザンビーク政府は、海外の金融機関との間で、世界のアルミニウム企業の株式のリターンと、世界全体の株式のリターン(インデックスのリターン)を交換する、というスワップに入ります。(モザンビークが、アルミ株のリターンを、金融機関に払い、金融機関から、インデックスのリターンを受け取ります)(スワップの想定元本(Notional amount)をいくらにするか、というのは、別途超ややこしい分析が必要ですが、ここでは置いておきましょう。。。)例えば、想定元本が1億ドルで、アルミ株のリターンが10%で、世界全体の株式リターンがマイナス5%だった場合、モザンビーク政府は、(10% - (-5%)) x 1億ドル = 1500万ドルを金融機関に支払います。でも、アルミ株のリターンが高い、すなわちアルミ業界が好調のときは、「モザル」も儲かって、モザンビーク政府の懐も潤っている時期なので、「1500万ドル、ふん、そんなの余裕だぜい!」みたいな感じで払えてしまうわけです。逆に、アルミ株のリターンがマイナス5%で、世界全体の株式リターンが10%だった場合は、モザンビーク政府は、金融機関から、1500万ドルを受け取ります。経済が苦しいときに、この1500万ドルをもらえるのは、モザンビーク政府にとっては、涙が出るほどうれしいはず!ここでのポイントは、モザンビーク政府が払い出すリターンは、「モザルのリターン」ではなく、「世界のアルミ株のリターン」であること。もし、「モザルのリターン」を払うのなら、モザンビーク政府がまっさきに考え付くのは、アルミ業界が好調でモザルが儲かっても、モザルに死ぬほど税金をかけて、無理やりモザルのリターンを減らしてしまいます。そうしたら、モザンビークはモザルへの課税で儲けて、しかもスワップでもお金を受け取れる、ということになってしまいますよね。そんなことをされたら、スワップのカウンターパーティーの金融機関は大損です。こういった「モラルハザード」を防ぐべく、「世界のアルミ株のリターン」を使うわけです。要は、国の経済において、一部の産業のエクスポージャーが大きすぎるということは、国の経済の安定をおびやかす要因のひとつ(特に小さい途上国においては)なので、それをヘッジできるんなら、しようぜい、というお話。(そういう文脈で、「神」は、中国がソブリン・ウェルス・ファンドを使って、ブラック・ストーンや、モルガン・スタンレーなどの株にどっかり投資しているのを批判しておられました。中国は既にアメリカ経済にものすごいエクスポージャーを持っている(アメリカは中国の最大の輸出相手のひとつ)のに、これ以上アメリカ経済にbetしてどうすんの?ってことらしいです。)まあ、モザンビーク政府が、実際にスワップをやるかどうかは別にしても、なかなか面白い発想だと思います。ここしばらくは比較的定性的だった「神」の講義も、明日から、高度な数学を用いつつ「ブラック・ショールズ・マートン式」の詳細な分析に入っていく予定。ここからがいよいよ「神の声」の真髄なのでしょう。僕もいよいよ「昇天」してしまうかもしれません。。。

March 4, 2008

-

「神の声」第二段と、発展途上国でのスワップの使い方(その1)

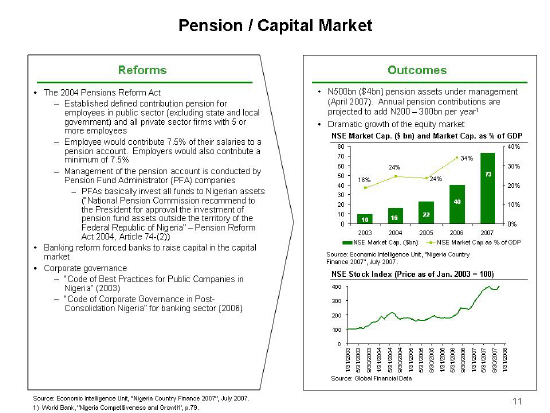

最近、ポタのプロジェクトで、ナイジェリアの金融業界について調べまくっていて、ナイジェリアおたくになりつつあります。昨今のナイジェリアで目覚しいのは、株式市場の成長。2003年のナイジェリア証券取引所の時価総額は100億ドルだったのですが、2006年にはその4倍の400億ドルに達します(それでも、GDPの34%に過ぎないから、多くの先進国で時価総額/GDP比率が100%を超えていることを考えると、それほどたいしたことはないのですが)。株式市場の成長の要因として、大きいのが、ナイジェリアの経済が目覚しく伸びているというファンダメンタルかつ当たり前な理由なのですが、もうひとつ重要なのが、2004年に年金制度の改革が行われたこと。それまでのナイジェリアは、公務員が加入しているお粗末な年金制度があったくらいで、民間の会社員などに適用される年金制度はほとんどありませんでした。ところが、ナイジェリア政府が新しい法律を作って、公務員と、従業員5人以上の会社の従業員は、すべからく年金に加入しなければならない、ということにしたのでした。仕組みとしては、毎月の給料の15%の金額を年金基金に積立てていき、年金基金はそのお金を運用して、従業員が引退したらその基金から年金を支払う、という仕組みです(超単純なDefined contribution plan)(詳細は、下記のスライド参照、って字が小さくて見えないか。。。)この制度改革によって、40億ドルものお金が年金基金に積み立てられたといわれ、今後は毎年10億ドルから20億ドルのレベルで積み立てが増えていくと見込まれています(世界銀行のレポートより)で、面白いのが、ナイジェリア政府は、年金基金は、ナイジェリア国内の証券か不動産にしか投資してはいけない、というルールも一緒に作ったのでした。(年金改革法には、「海外資産に投資する場合は、ナイジェリア大統領の許可が必要」という条項があり、そんなの無理だっつーのって感じです)もちろん、年金は、運用のタイムスパンが超長期なので、そのお金を国内にとどめて、国内企業や、政府の長期プロジェクトの資金源にしたい、というナイジェリア政府の意図はよくわかります。特にナイジェリアは、電力や通信などのインフラもまだまだだし、そういうインフラ整備プロジェクトのために長期資金が必要だ、ということが叫ばれているので、年金の運用先を国内に限定するのは、あながち悪い政策ではないと思います。(貯蓄(saving)を増やして、投資(investment)に回そうぜい、というマクロ経済学の教科書の最初のほうに出てくる発想です。)ところが、この国内のみに投資しなきゃいけないという政策で、今ひとつうれしくないのが、年金を積み立てている公務員や会社員たち。投資の世界の基本中の基本は、卵はひとつのバスケットに集めちゃいけません、分散投資をしましょう、という点。いろんなタイプの資産に分散投資をすると、より少ないリスクで、より高いリターンを狙えることは、数学的にも証明されています。しかも、いくらナイジェリア人だとはいえ、自分の老後の年金給付の基になる資産が、ナイジェリア国内だけに集中投資されるのは、さすがに心配なはず。だって、今後数十年の間に、もしかしたら、ナイジェリアの経済を支える石油の値段が暴落したり、あるいは石油を掘りつくしてしまったり、はたまた、狂った大統領が政権を握ってめちゃくちゃな経済政策を敷いて、ナイジェリア国債やナイジェリア国内の株価が一斉に暴落、なんてこともありえなくはありません。そんなことが起こったならば、年金資産が目減りしまくって、がんばって積み立てた年金が払われない悲しい事態も起こりかねません。国内に年金資産のお金を置いておきたい願望と、一方で年金資産は世界中に分散投資したい、というジレンマって、途上国の年金システムが抱える課題だよなあ、むむう。。。と思っていたところ、マートン教授の講義(「神の声」)で、超タイミングよく、年金の問題について触れられたのでした。さすがに、「神」は、こういうジレンマがあることなど、とっくにお見通しで、「そのジレンマをのりきるには、Total Return Swapを使え」との「ご託宣」。すなわち、ナイジェリアのケースだと、ナイジェリアの年金基金は、海外の金融機関との間で、例えば、ナイジェリアの債券や株式のリターンと、アメリカの債券や株式のリターンを交換する、というスワップに入ります。(つまり、ナイジェリア側が、ナイジェリアで得たリターンを、海外金融機関に払い出し、逆に、海外金融機関からアメリカで得たリターンを受け取るわけですな。実際は、ナイジェリアとアメリカのリターンの差額で決済されますが)これは、ナイジェリアの人たちにとっては、おいしい話です。ナイジェリアの年金基金が、アメリカの証券投資をしようと思ったら、ナイジェリア国内のお金が海外に出て行かざるを得ません。こういう外向けの資金フローは、今のナイジェリアの年金法では事実上禁止されていますし、実際的な問題としても、本来ならナイジェリア国内の長期プロジェクトに使われるはずだったお金が、アメリカに流れてしまうのは、辛い話です。こういうお金の元本が動くことによる実態上の問題を起こさずに、リターンのみが交換されるスワップは、ソリューションとしては美しい。ここで、「そりゃわかるけど、こんなファンキーなスワップを受ける金融機関なんてあるのかよ」、という突っ込みが聞こえてきそうです。でも、昨今の新興市場ブームにのって、ナイジェリアに投資をしたい、という金融機関は、このスワップに飛びついてくるはずです。なぜなら、ナイジェリアの国内に証券口座を開き、手持ちのアメリカの債券や株式を売って、得たお金をナイジェリアの口座に送金して、取引コスト(ナイジェリアの証券の売買手数料はなかなか高いんです)を払ってナイジェリアの国債や株式を買う手間をかけずに、全く同じ経済効果をスワップで得られるわけですから。このスワップの使い方は、なかなか面白いアイディアだし、ナイジェリアの経済成長(長期資金市場の形成)と人々の生活の安定(より安定した年金制度の構築)を支える「社会的な」アイディアでもあるなあ、とちょっと感動しました。マートン教授の「神の声」を聴きながら、ナイジェリアで、こういうスワップのアドバイスや仲介をする会社を作ったら、一山当てられるかしら?などと妄想を繰り広げていたのでした。(次のエントリーに続く)

March 4, 2008

-

「Missing Middle」とお自動さん、ついでに「若草物語」

今週末は、G社時代の同期のSがボストンに遊びにきていました。かつて、同じ臭い釜の飯(!?)を食い、大仏にこんがりと焼かれた仲で、しかも、これから開発業界を目指す仲間でもあり、更に、うちのいとこの高校の同級生でもあるので、盛大に接待させていただきました。日曜日は、とても天気がよかったので、午前中は大学のキャンパスを案内し、午後からは、近くのコンコードという町に、Sの少女時代の愛読書という「若草物語」の作者のオルコットの家があるので、そこへドライブに行きました。(僕も姉妹に囲まれて育ったので、「若草物語」ネタは、まあまあついていけます)キャンパスを案内するときに、「日曜のくせに、なんか人が多いなあ」と思っていたら、ちょうどHBS最大のカンファレンスである、「Social Enterprise Conference」が開催されていたようです。すっかり忘れていました。学食の付近を歩いていると、なんかこわそうな白人のおじさんがこっちをじろじろ見ているので、誰かなあと思ったら、なんと、モザンビークでとてもお世話になったベンチャー・キャピタリスト兼テクノサーブ取締役のStace Lindsey氏でした。「途上国のベンチャー・キャピタル」というパネルのスピーカーとして、招待されていたようです。Stace氏に、「お前は当然、俺のパネルを聞きにきたんだろ?」と問い詰められれば、「いや、これからドライブなんですけど。。。」などとはとても言えず、空手部的には、ありうる返事は、「はい」か「押忍」しかありえません。こうして、Sにゆっくりハーバード観光してもらう予定が、急遽予定変更を余儀なくされ、「途上国のベンチャー・キャピタル・パネル」に拉致られることになってしまったのでした。。。* * *予定外の参加を余儀なくされた「途上国のベンチャー・キャピタル・パネル」でしたが、かなりいい内容でした。スピーカーは、Stace(テクノサーブ役員)と、Matrix Partnersのパートナー(Endeavorの役員も兼任)と、Acumen Fundの人と、ケネディー・スクールのファイナンスの教授。テクノサーブ、Endeavor、Acumen Fundの三社揃い踏みは、この手のカンファレンスでは、もはや「お約束」。しかも、Acumen Fundの人は、なんと、去年電話面接で僕を落とした面接官でした。思わず、恨みがこみあげます。まず、ケネディー・スクールのファイナンスの教授が、「Missing Middle」の問題に触れたところから、ディスカッションの火ぶたが切って落とされます。「Missing Middle」とは、途上国の大企業は伝統的な銀行などの金融機関から資金調達でき、途上国の零細企業はマイクロ・ファイナンスによってカバーされつつあるけど、経済成長の原動力となるべき中小企業は、いまひとつ資金調達へのアクセス手段がない、という問題。このブログでも、何度も書いていますが、金融機関が企業にお金を貸す/出資する際は、企業がどんな商売をしていて、ちゃんとまともな経営者がいるか、などということを調べて(デュー・ディリジェンス)、ちゃんとお金が返ってくるか、チェックしなければいけません。このデュー・ディリジェンスに要するコストやリソースは、かなり固定費に近いです。つまり、貸すお金の額が大きかろうが、小さかろうが、ほとんど一定です。なので、銀行は、できるなら、大企業向けに大きな融資をつけたほうが、儲けは大きくなります。一方、マイクロファイナンスは、貸す金額は小さいのですが、日本の消費者金融であるような「お自動さん」みたいな仕組みで、いくつか基本的な質問をして、まともそうだったら、「貸す金額も小さいし、まあ、万が一貸し倒れても仕方ないか」という気持ちで貸してあげます。その代わり、金利は大企業向けの融資より随分高いし、融資担当者が借り手を頻繁にモニタリングしたり、借り手を何人か纏めたグループに連帯責任でお金を貸すことで「peer pressure」をかけたりして、貸し倒れのリスクに対処をします。これらのやり方のどっちも当てはまらず、一番中途半端で困った状況にあるのが、中小企業向けの金融。デュー・ディリジェンスにそれなりのリソースを投入しなければいけない割には、貸すお金(あるいは出資額)が小さいので、リターンの絶対額も小さい。(特に、株式市場がいまいち整備されてなく、IPOで逆転満塁ホームラン!みたいな技が使いづらい国では特にそうです。)なので、いまひとつ儲けが少なく、中小企業金融に携わる金融機関が少なくなってしまうのです。でも、日本の経済成長物語を振り返ると明白なとおり、中小企業は経済成長にとってかなりの役割を果たします。ホンダやソニーは、中小企業としてスタートし、技術力に応じてちゃんと資金調達ができたので、順調に成長し、日本経済を引っ張る大企業になったわけですよね。で、ケネディースクールの教授がいっていたのは、消費者金融の「お自動さん」的な仕組みをうまいこと使いながら、中小企業金融のデュー・ディリジェンス・コストを下げられないか。世界銀行が、スリランカで行った調査によると、中小企業のReturn on Assetの高さと、その中小企業の経営者が簡単な記憶力テスト(数字の桁を何桁まで暗唱できるか)の結果には、強い相関関係が見られたそうです。(Rスクエアが0.4)まあ、いい脳みそを持った経営者が、いい経営結果を出すというのは、あたりまえといえばあたりまえ。なので、数字の桁の暗唱よりは芸があるんだけれども、引き続き簡単にできる経営ポテンシャルチェックテストを編み出して、そのテストで投資候補先をスクリーニングする、という中小企業向けの銀行/ベンチャー・キャピタルをはじめれば、低コストで大きなスケールを得ることができ、意外にいい線いけるんじゃん?、というのがケネディースクールの教授の論。他のパネリストたちも、「むむう、このアイディアはいけてる」と納得していて、もしかしたら、「お自動さん的途上国ベンチャーキャピタル」みたいな、「Business Model Innovation」が近々起こってくるのかもしれません。* * *次に話されたネタが、途上国でベンチャーが盛り上がるのを妨げる障壁について。テクニカルな制度論になるかと思いきや、パネリストたちが口々にいっていたのは、「カルチャー」。日本も多少そういうところありますが、多くの途上国で、少年が、「かあちゃん、俺ベンチャー企業起こしたいんだよ。」などというと、まず間違いなく、親や、村の長などに焼かれるそうです。そうなると、ベンチャーを起こすのは、どうしても職がなくて、自分で店をはじめるしかない、という人が多くなってしまう。そうすると、経済発展の原動力になるにはやや弱い、零細なベンチャーが多くならざるを得ない。Matrixのパートナーがうまいこといってました。「In the developing countries, entrepreneurship is not a choice, but a necessity.」カルチャーについて入っていくと、だんだんこんぺーさんの世界に入っていくので、この辺で止めておくにしても、「カルチャーの壁をどう越えていくか」ということは、どこかで深く考えなければいけない問題だと思いました。最後に、Q&Aセッションが行われましたが、「今後、途上国ベンチャーキャピタルにとって、ポテンシャルのあるセクターはどこか?」という質問に対して、Stace氏が、「農業じゃ!特にモザンビークのバナナ、鳥、大豆はいけるぜい!」と僕のプロジェクトを紹介してくれたので、一瞬だけ会場の注目を浴び、ちょっとだけ鼻の高い気持ちになりました(プチ自慢)。* * *パネルから開放されたあと、念願の「若草物語」ツアーにいってきました。オルコットの家は、南北戦争の頃の当時そのままに保存されていて、その頃の生活の様子がよくわかりました。ガイドさんが案内してくれるのですが、まさに「若草物語」オタクみたいな女の人で、「ここが一番下の妹メイ(「若草物語」の中ではエイミー)の部屋よ。この天井はアーチ型になっているけど、これはおしゃれ好きだったメイが、当時の雑誌に部屋の天井をアーチ型にするのがおしゃれだという記事が載っているのを見て、父親に頼んで改築してもらったのよ。」みたいな非常にマニアックな説明もあり、楽しめました。その後、ヒラリー・クリントン氏の母校であるウェルズリー大学の美しいキャンパスを見学して、ボストンに戻りました。ボストン周辺も、いろいろ調べると渋い観光地が多く、僕自身もかなり勉強になった近郊ツアーでした。Sは、これからワシントンDCの国際機関等で、就職活動らしいので、がんばってきてほしいです。

March 4, 2008

全8件 (8件中 1-8件目)

1