2008年02月の記事

全12件 (12件中 1-12件目)

1

-

ケネディースクール潜伏とインターナショナル・ナイト

ポタのプロジェクトや、ボストン開発コミュニティー、ボーゲル塾の活動などで、ケネディー・スクールの人たちとつるむ機会が多い今日この頃です。なので、自称「エセケネディー学生」となりつつあります。もともと、留学の準備をはじめたときは、「ケネディー・スクールの国際開発学科(MPA-ID)にいきたいなあ」と思っていたので、ケネディー・スクールは、僕にとって見れば、ある種の「聖地」。(結局ケネディー・スクール受験ははかなく桜散り(号泣)、HBSに拾っていただき、ここにいるわけですが。。。)ということで、ケネディーの人々とつるみつつ、いろんな政治・経済系の話を聞けるというのは、自分としてはなかなか喜ばしいトレンドなのです。そのケネディー・スクールで、先週の金曜日にインターナショナル・ナイトというイベントが行われ、僕も「エセ学生」として参加させていただきました。世界中から「未来の政治家たち」が集結し、とても国際的な印象の強いケネディー・スクールですが、各国の学生がパフォーマンスを披露する、というイベントは初の開催だそうです。そんな記念すべき第一回インターナショナル・ナイトのトップバッターを務めたのが、わが日本チーム。出し物は、「空手、エイサー、殺陣(剣道・チャンバラ)」のコンビネーション。まず、僕が登場し、いきなり、上段回し蹴りと、中段突きの連続技で、板をぶちわります。これで客席が引きまくって静まり返ったところで、エイサー(沖縄の伝統舞踊です)を、熱血教師Yとその弟子のTが披露。Yは高校時代からエイサーを極める道に入っているらしく、軽快なステップで観客を魅了します。そこへ、突然T氏扮する忍者に率いられた悪役たちが舞台に乱入し、ひとしきりチャンバラ戦闘を繰り広げます。こんぴら氏や、舞台監督のK氏は、剣道経験者なので、殺陣はかなりハイレベル。そして、こんぴら氏が、一刀流から変化して、隠し持っていた二本目の刀を抜き放った瞬間、観客のボルテージは最高潮に!(正直ここが一番うけるとは予想外だった)最後に、美人剣士が登場して、悪役たちを切り刻んで大団円、という「萌えー」な展開。美人剣士役を務めたS女史のところに、「僕も斬ってくださいー」みたいなスパムメールが殺到していないか、心配なところです。舞台監督のK氏が動画をユーチューブに載せてくれたので、ご紹介。http://www.youtube.com/watch?v=VFpHMctqzRQいろんな学校のインターナショナル・イベントに参加しましたが、ケネディー日本チームの芸の完成度の高さは、かなりのものだったと思います。「本物」のケネディー学生のこんぴら氏の評によると、「発想の発散と統合、全体の流れと細部作り込み、視覚と音、… (中略) … いろいろバランスした準備過程」というプロセスが成功要因だとか。深い分析です。(写真は、ケネディー・スクールの教室を「ハイジャック」した日本チーム。プライバシーの関係上、画像を加工しております。。。)他の国の出し物も、かなり興味深いものが多かったです。特に、イランの琵琶みたいな楽器をかき鳴らす朗々たる弾き語りや、レバノンの平和を願う詩の朗読、真夏のインドの情景を描く小説の一部朗読、などは、なかなか情感豊かで、「impatient」な観客が多く短時間でエキサイトメントを凝縮することが求められるHBSの祭りでは見られない種類の出し物でした。(写真はレバノンの踊り)ひさびさに勉強を忘れて、「高校の文化祭」的気分を楽しむことができました。ケネディー・スクールのインターナショナル・ナイト、来年以降も続くといいですね!

February 27, 2008

-

アメリカの凋落とハードボイルド・ワンダーランド

先日、「EC View Point」という、1年次のセクション(クラス)で集まって、2年生(EC)になって徒然なるままに思うことをディスカッションする、という集まりがありました。他のセクションは、「HBSで学んだこと」、「HBSの卒業生が社会で果たすべき役割」など、HBSらしく、リーダーシップ系のテーマについてディスカッションをしたらしいのですが、NerdかつGeekが揃う我がセクションAのお題は、「グローバル経済と、アメリカ経済の凋落可能性。そして我々は職にありつけるのか?」ディスカッションを仕切る教授は、1年次のマクロ経済を担当したノエル教授。超辛口ながら、わかりやすく経済概念を説明するノエル教授には、熱狂的なファンが多い教授です。お題はスーパーマクロな論点ながら、さすがセクションAは、最高の経済学の教授とファイナンスの教授に恵まれたこともあり、議論は白熱。しかも、知っているもの同志で議論するわけだから、本音をいいたい放題です。細かい議論の内容はめんどうくさいので書きませんが、アメリカ人たちは、これからアメリカが不景気になるだろうと思っていて、相当びびりまくっているということがわかりました。最近新聞とかニュースをぜんぜん見ていないので(お恥ずかしい限り。。。)、サブプライムって、単に債券市場が狂っただけかと思っていたら、なかなか深刻だったんですね。セクションメートで、流行にのって変動金利で住宅ローンを組んだ奴がいて、ダメージの食らいっぷりを赤裸々に告白したり、自己破産した知り合いがいてね。。。、みたいな話を聞くと、リアルな不景気の足音が聞こえてきそうです。しかも、石油の値段も上がっているので、アメリカ人たちは、1970年代のオイルショックをきっかけとする「スタグフレーション」(インフレと不景気が一緒に来るという激辛な事態)がまたやってくるんじゃないか、と恐れているようです。「今までアメリカは、弱者は死ね!という政策を取り続けてきたけど、それを改めて、ヨーロッパ型の左寄りな(富の再配分を意識した)資本主義に改めていくべきじゃないか。」みたいな意見が出たりして、マッチョなはずのアメリカ人たちがえらい弱気になってるんだなあと僕は思いました。議論の途中で、ノエル教授が、民主党の各候補者がサブプライム問題に関してどういう対処をしようとしているかを話してくれて、にわかオバマファンの僕としても、なかなか勉強になりました。どの候補者たちも、銀行に資金注入するか、倒産しそうな個人の借り手を直接救済するか、若干違うのですが、どっちにしてもアメリカは財政赤字がひどくなって、運が悪ければインフレが起きそうだなあと思いました。まあ、僕の記憶の限りインフレというのは経験したことないので、ちょっと南米の人たちの気持ちを味わうべく、一回体験してみるのもいいかなあ(お気楽すぎ?)。9月からは収入もあるし、国際機関の給料は多分インフレ調整をしてくれるはずだから、多少のインフレだったら大丈夫なはず。。。大統領予備選も盛り上がっていることだし、各候補の経済政策案について、もうちょっと勉強してみようと思います。ところで、このディスカッションの後に、セクションメートが熱いサイトを送ってくれました。http://fundrace.huffingtonpost.com/“Fund Race 2008”というサイトで、アメリカで、誰がどの候補者にいくら政治献金をしたか、というのが赤裸々にわかります。面白いので、うちの教授陣が誰に献金しているのかを見てみたら、マートン教授も、ポーター教授も、ギルマーティン教授も、みんな共和党のロムニー候補に献金をしています。(たとえば、ポーター教授だったら、こういう風にでます)「民主党の牙城」といわれるハーバードでは、これはかなり意外な動き。やっぱりビジネス系の人たちは、「弱者救済」よりも、「タイトな財政政策・金融政策」を願うのでしょうかねえ?* * *ちょっと話は変わりますが、先日のマクロ経済の授業で、ドイツの戦後経済史がとりあげられました。ドイツの経済政策のテーマは、「インフレ抹殺」。第一次大戦後のインフレによって経済がめちゃくちゃになり、ナチスの台頭を招いた、という反省が強いようで、景気変動や失業率よりも、インフレ抑制を優先していたようです。なので、アメリカがスタグフレーションで苦しみまくった1970年代も、ドイツは、堅実な金融政策を敷き、製造業が着実にコストを削り、かつハイエンドな製品(BMWみたいな)も売って、オイル・ショックを乗り切ったそうです。でも、ここしばらくは、サービス業が弱かったり、イノベーションがあまり起きていなかったりして、経済のパフォーマンスは今いちだそうです。アメリカの景気の話では弱気になっていたマッチョアメリカ人たちも、「やっぱ起業やイノベーションが起きない社会は駄目だぜい」と、やたらドイツの経済システムを叩きまくっていて、僕は、なんか日本も一緒に叩かれているみたいで哀しい気持ちになりました。もちろん、ドイツがイノベーションやアントレプレナーシップの起爆剤になるような政策(例えば、資本市場整備とか倒産法整備とか、大学の質を上げるとか)を導入していくことは重要だと思います。でも、もし、1970年代の世界が再来するのなら、アメリカはダメージを受けるかもしれないけど、ハードボイルドな製造業と技術力に根ざしたドイツとか日本みたいな国が、原材料の価格高騰を気合の入ったコスト削減で乗り切り、低コスト・高性能商品とか、環境技術とかを輸出しまくって、再び世界経済に君臨する日も近いのかなあ。。。、なんてぼけーっと妄想していたのでした。

February 26, 2008

-

マートン教授の「神の声」と、戦略的・社会的な金融技術の使い方(その3)

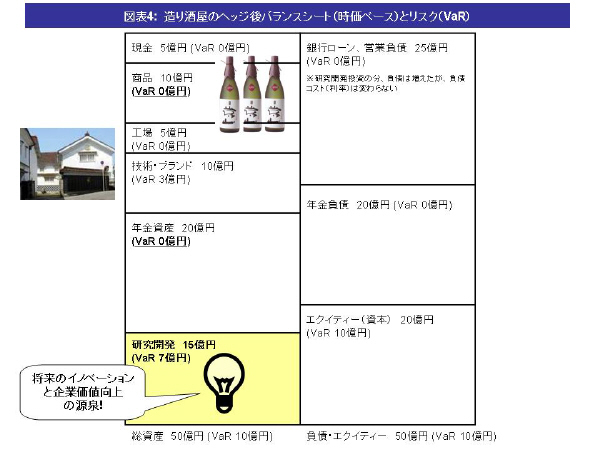

(前のエントリーから続く)こうして、クレジット・デフォルト・スワップと、トータル・リターン・スワップの「合わせ技」で、造り酒屋は、商品のリスクと、年金のリスクを消してしまいました。そうなると、造り酒屋に残ったリスクは、「技術・ブランド」のVaR3億円のみ。仕込みに失敗して美味しい酒が造れないかもしれない等のリスクは、まさに、いい酒を醸そうとする者が気合を入れて取らねばならないリスク。このリスクをどっかに飛ばそうというのは虫がよすぎて、むしろ、このリスクを取る気合がなければ、造り酒屋をやる資格はありません!でも、一連の取引で、造り酒屋のVaRが10億円から3億円に減ったので、必要なエクイティーの額は、20億円から6億円に減ります。これで、「商品」と「年金資産」のリスクのクッションとして使われていたエクイティー14億円が「開放」されたわけです。こういうシチュエーションで、真っ先に思いつくのが、資本構成の効率化。つまり、造り酒屋は、14億円を銀行から借入れて、14億円分の自社株買いをして、資本効率を高めるという一手。自社株買いでエクイティーが減っても、VaRの2倍のエクイティーはあるので、負債コスト(金利)は上がらず、負債とエクイティーの加重平均の資本コストは下がり、企業価値が上がることがポイントです。数式で書くと、∑[Cash Flow / (1 + WACC)^n] < ∑[ (Cash Flow – Cost of hedge) / (1 + WACC after recapitalization)^n]あるいは、造り酒屋は、もっと気合を入れて、更にいいお酒を造るための研究開発などのプロジェクトに投資をすることもできます。14億円のエクイティーが「開放」されたので、造り酒屋は、VaR7億円(14億円/2)の研究開発リスクまでは、今よりもエクイティーを増やさずに取ることができるわけですな。そして、もし、この研究開発がうまくいけば、企業価値は、ドカンと向上します。長々と書きましたが、要は、デリバティブを上手に使えば、会社は、非戦略的なリスクを減らし、その分、研究開発などの戦略的な分野でどんどんリスクを取って、イノベーションを起こし、企業価値を上げていける、ということです。これぞ、デリバティブを使ったイノベーション促進活動!マートンの「神の声」が、ポーターのイノベーション戦略にシンクロする瞬間です!(ちょっと無理があるかな。。。)* * *もちろん、こういう取引をやるにあたって問題は山のようにあります。大きいのは、会計とコミュニケーションの問題。例えば、こういう取引にヘッジ会計が適用されないと、会計上は、造り酒屋がデリバティブを使ってものすごいギャンブルをやっているように見えてしまいます。また、ギャンブルじゃなくて、非戦略的なリスクをはずすためにこういう取引をやっているのよん、ということを、投資家や格付機関などにきっちり説明して、理解してもらう必要があります。簡単に聞こえますが、こういったコミュニケーションは、生易しい話ではなさそう。しかし、「神」は、「そういう”Institutional Limitation”によって、革新的な金融技術が生かされていない。金融技術の戦略性や新しい機能が理解できないツカエナイ格付機関などのinstitutionは、そのうち消え去る運命にあるかもよん。」と、シュールなコメントで一蹴。「神」の世界を見る目は、institution(経済主体)の役割を基準に見るという切り口ではなく、あくまで、金融技術のfunction(機能)に着目した切り口なのです。また、デリバティブなんてアブナそう。。。という声が聞こえてきそう。。。たしかに、ヘッジのかけたつもりが完全なヘッジになっていなかったり、想定元本(notional amount)の金額を間違えると、デリバティブを使って大変危険な賭けをしているのと同じになってしまいます。でも、「神」いわく、「君たちは、車に乗るときに、『車って事故の可能性があるから乗るのはやめよう』と考えるかい?しかも、君たちの中で、車のボンネットの中がどういう仕組みになっているかわかって乗っている人がどれだけいるだろうか。もちろんデリバティブも使い方を間違えると、大変な事故になってしまう。でも、車が事故の可能性があるにもかかわらず、世の中に大きな効用を生んでいるのと同じように、デリバティブだって、きちんと使えば、社会にベネフィットを生み出すのではないだろうか。」この授業の元になった論文「You Have More Capital Than You Think」は、こちらからオーダーできるので、金融ヲタの方は、是非!* * *マートン教授の講義が熱いなあ、と僕が思うのは、金融技術を使って、単にお金儲けをするのみではなく、社会的にベネフィットを出そうとしているから。つまり、ゼロサムゲームで勝つためにデリバティブを使う(例えば、僕が、金融商品をうまく組んで、支払う税金を減らしたら、僕は嬉しいけれど、社会全体から見ると、それって単にお金が政府から僕に移動しているだけです。)だけじゃなくて、社会全体のパイを増やすためにデリバティブを使おうとしているところ。もうちょっと経済学的にいうと、いろんな人たちが各自の比較優位(comparative advantage)のある仕事に集中してもらうために、金融技術をもっと有効に使えるんじゃないかってこと。各経済主体が、それぞれの比較優位のある仕事に集中すれば、社会全体のパイは最大化される、というのは、経済学のもっともパワフルな発見の一つです。なので、デリバティブで比較優位のないところから、比較優位のあるところへリスクを移して、みんながそれぞれの比較優位に集中できるようにするってのは、デリバティブを使った社会貢献といえるのではないでしょうか。僕の勝手な解釈なのかもしれませんが、どうも「神」は、リスクを取るべきでない人が、不必要なリスクを取っていることをなんとかしたほうがいいんじゃない?と考えているように思えてなりませぬ。例えば、年金の話もよく出てきます。「これからは自分の老後のための資産は自分で管理しよう!」みたいなことが叫ばれて、年金が、確定給付型から、確定拠出型に移るのが主流になりつつあるけど、本当に社会的にそれでいいの?資産運用に比較優位のないお医者さんや工場のおじさんたちが、引退後の年金を心配して、株の画面を一日30分にらんでいる、あるいは、月に一回株の勉強会に出席する、という時間の使い方は、本当に社会にとって最適なのか?資産運用のリスクって、お医者さんや工場のおじさんより、そのリスクを管理するのが上手な人がいるのであれば、そういう人たちにリスクを取ってもらうのが、社会的に最適なのではないか?また、先程の造り酒屋が、顧客のクレジット・リスクや年金資産の運用リスクを取っているのも、同じように非効率なことなのかもしれません。そんなリスクはさっさと飛ばして、リソースを美味しい酒を醸すことに集中投下できるのならば、そういう動きって社会全体にとって価値のあることなのかもしれません。大変長くなりましたが、「神の声」のレポートを終わります。この先の授業では、国がもつ「カントリー・リスク」も、デリバティブで飛ばしてしまうなどという、ワイルドな技も出てくるらしく、楽しみです。

February 24, 2008

-

マートン教授の「神の声」と、戦略的・社会的な金融技術の使い方(その2)

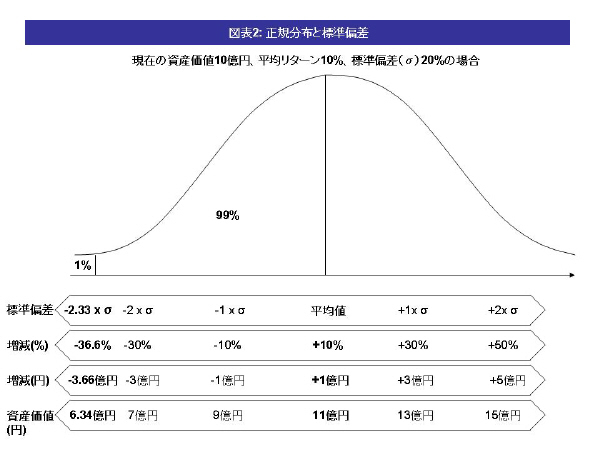

(前のエントリーから続く)リスクについて、やたら書きましたが、その恐ろしさはどうやって計るのでしょうか?「神」的には、VaR (Value at Risk)という手法を使うのが、一番わかりやすい、とのこと。VaRは、簡単な確率の概念なので、書いときます。ある資産の、予想リターンの平均(expected mean return)は、年率10%とします。で、予想リターンの標準偏差(standard deviation)は20%だとします。もしリスクが正規分布(normal distribution)をしていると信じるならば、99%の確率で、予想リターンの振れ幅は、平均値から、±2.33 x 標準偏差の範囲で収まります。(高校の確率の授業で、正規分布のとき、分布の値は、68%の確率で、平均値±(1x標準偏差)内に収まると習いましたね。あれの仲間です。)この場合だと、平均値が10%なので、予想リターンの振れ幅は、10% ± (2.33 x 20%) = 10% ±46.6%つまり、-36.6%から、56.6%までの範囲内で収まることになります。もし、この資産が現在10億円の価値があったとすると、確率99%の範囲で、損失3.66億円から利得5.66億円の範囲で収まります。言い方を換えると、次の1年間、1%の確率で、3.67億円以上、損失を食らう可能性がある、といえます。これを「1 Year 1% VaR = 3.67億円」と表現します。これらを踏まえて、造り酒屋の各資産は、下の図に描いたようなVaRを持っているとします。商品のVaRは2億円とします。これは、商品を買ってくれている酒屋さんやレストランが倒産して、商品の代金が回収できないリスクを反映しています。技術力やブランドのVaRは、3億円。これは、例えば、技術開発が失敗したり、工場のオペレーションに失敗してまずい酒をつくってしまったり、賞味期限が切れた商品を売ったりして(毒)、ブランドがズタズタになるリスクを反映しているものとします。年金資産のVaRは、5億円。今は、この会社(正確には年金の運用会社)は、年金資産のすべてを株式につっこんでいるとして、これらの株式の価格変動リスクを鑑みて、VaRが5億円と算出されたとします。一方、バランスシートの右側を見ると、造り酒屋は、銀行ローンとエクイティーで資金を調達しています。今、銀行ローンをまともな金利で借りるためには、投資適格(BBB以上)の格付が必要だとして、投資適格の格付を取るには、資産全体のVaRの2倍の金額のエクイティーが必要だと仮定します。(実際に、銀行の融資判断や、格付付与の際の判断材料は、VaRじゃなくて、自己資本比率やDebt/EBITDAなどの指標が使われるんじゃないの?という反論は、一旦忘れてくださいませ。。。)なので、この例だと、造り酒屋は、エクイティーが時価で20億円以上ないと、格下げをされてしまい、銀行からお金が借りられなくなってしまうか、あるいは、借りる際のコストがやたら高くなってしまうとします。逆にいうと、この会社の資産に包含されているリスクを減らせば、こんなにエクイティーを積んでおかなくてもいいということになります。そこで、もう一度、バランスシートの資産側に目を移すと、実はこの会社って、お酒を作るという本業とあまり関係のないリスクをたくさん取っていることに気づきませんか?例えば、商品のVaR2億円の源泉になっている、売り先の酒屋さんやレストランの倒産リスク。造り酒屋は、銀行ではないので、企業の倒産リスクなんて、分析する能力はありません。このような、本業の競争力に関係ないリスクは、もしヘッジできるなら、ヘッジして、リスクを消してしまいたい。そして、そんな造り酒屋の願いをかなえてくれるデリバティブが、クレジット・デフォルト・スワップという技。簡単にいうと、造り酒屋が、デリバティブの取引相手(金融機関)に、一定の保険料を払うと、その金融機関は、もし売り先の酒屋さんやレストランが倒産して、造り酒屋が損失をこうむった場合は、その損失を補填してくれる、という仕組みです。一言でいうと倒産保険。この倒産保険をかけてしまえば、毎年ちょっとずつ保険料というコストが発生するものの、商品のリスク(VaR)はゼロになります。(実際には、クレジット・デフォルト・スワップでカバーされている企業は、ある程度メジャーな企業に限られるので、すべての顧客の倒産リスクをヘッジすることはできませんが、一旦それは置いておきましょう。。。)また、年金資産の変動リスクも、造り酒屋の本業とは全く関係ありません。年金資産を株に投資しておけば、長期的には大きなリターンが取れて、余裕で年金を支給できるはず!と思いがちですが、株式投資はハイリスク・ハイリターンであることをお忘れなく。投資がうまくいけばいいですが、うまくいかなければ、年金資産が、年金負債よりも小さくなって、年金が払えなくなってしまい、会社が追加で穴埋めをしなきゃいけない、という事態になってしまいます。そんなリスクを管理することは、造り酒屋の得意とするところではありません。なので、このリスクも飛ばしてしまいたい。これは、ちゃんと計算をすると、なかなか複雑なのですが、一旦、年金の平均的な支払い時期(デュレーション)は10年後、年金負債額の算出に適用した割引率は5%とします。そうすると、年金資産を、株式に投資するのをやめて、年率5%の期間10年の債券に投資をすれば、年金資産の変動と年金負債の変動が完全に一致し、年金が払えなくなるリスクはなくなります。年金資産に入っている株式を売り払って、債券を買いなおしてもいいのですが、手続きも面倒だし、取引コストもそれなりにかかりそう(特に株を大量に売りはじめると、株価が下がって、売り手は思い通りの金額で売れないかもしれません)。同じ経済効果を得る取引なんだけど、もっと安上がりにできるのが、トータル・リターン・スワップという金融商品。このスワップをやると、デリバティブの取引相手(金融機関)は、毎年5%の金利(この場合は、年金資産が20億円だから、1億円)を造り酒屋に支払ってくれます。その代わり、造り酒屋は、20億円の株式投資から上がるリターンを、金融機関に支払います。要は、5%の固定金利と、株式のリターンを、交換(スワップ)するわけです。リスクやリターンの違うものを交換したい人がいるなんて、なんだかピンときませんが、ちょっと考えてみると、たまたま、どこかの金融機関が、金利5%が付く債券をたくさん持っていて、そんなにたくさん債券はいらないから、債券を売って株を買いたいなあ、と思っていたら、こういう取引が成り立ちますよね?(しかも、同じことを考えている金融機関がたくさんいたら、取引コストはとても安くなります。)(次のエントリーに続く)

February 24, 2008

-

マートン教授の「神の声」と、戦略的・社会的な金融技術の使い方(その1)

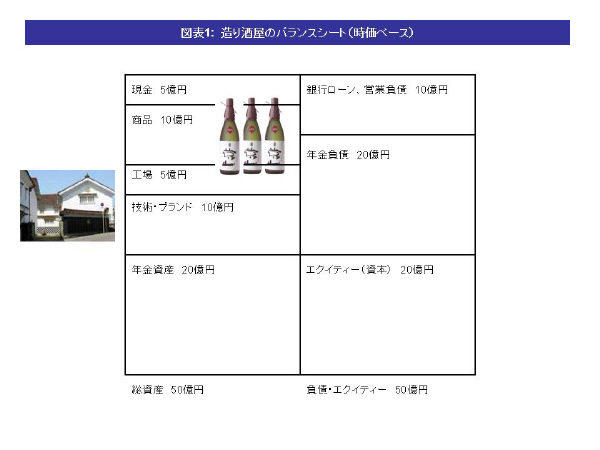

ポーターもさることながら、今学期の大きな山の一つが、マートン教授のファイナンスの講義。題して、「Functional and Strategic Finance」。マートン教授は、オプションの価格算定の数式(ブラック・ショールズ・マートン式)を編み出し、ノーベル経済学賞を取ったHBSの看板教授の一人。また、ヘッジファンド界の「タイタニック」、Long Term Capital Management社の設立に関わったことでも有名でいらっしゃいます。授業は、すべての授業がケースディスカッションのHBSにあって、唯一の講義。この「神の声」を聴きに、HBSやケネディー・スクールから金融の腕自慢たちが集結しているのです。授業中、やはり、気を吐いているのが、数学に強いロシア人や南米人たち。金融技術の将来は、ロシアと南米が握るのか。。。と思わせられる迫力です。クラスの真ん中に陣取るロシア人集団は、毎回質問をして授業を中断させ、さすがにうざい存在になりつつあります(毒)。一方で、「投資銀行の内定を取ったから、この授業も取ってみようと思って。。。」みたいな文系かつWASPなアメリカ人たち(注:かなり偏見に満ちています。ゴメンナサイ)は、グロッキー状態のボクサーのように、目から光が失われています。数学といえばインド4000年ですが、インド系はいまのところ鳴りを潜めています。インドとならぶアジアの雄、中国系も、隣の席の中国人Xが先日の授業中に「脳死」しているのを見てしまいました。。。そして、ばりばり文系の私も人のことは全く言えず、こんがり焼かれ、キツネ色に仕上がっております(チーン)。この授業は、発言をしなくていい代わりに、毎週そこそこ重たい宿題が出ます。いまのところ、それほど高度な数学を使わずに済んでいるのでいいのですが、この先ファンキーな数式がいっぱい出てきたらどうしようかと今からびびっている私です。基本的に、「神の声」の50%ほどしか、凡人の私の脳みそに届かないのでありますが、今回は、敢えて畏れを知らず、理解の範囲で、講義の内容をレポートしてみたいと思います。* * *ここ数回の授業の「ご託宣」は、題して、「Strategic Integrated Risk Management」趣旨は、「企業が、競争力を持つには、comparative advantage(比較優位)のある仕事に特化すべき。しかし、多くの企業を見ると、comparative advantageのないところでリスクを取りすぎている。そういった『取っても仕方がないリスク』を取っているばかりに、企業は必要以上にエクイティーを積んでいる。ところが、『取っても仕方がないリスク』は、デリバティブを使って、リスクを消すことができる。リスクが消えると、会社はエクイティーがそんなに持たなくていいから、あまったエクイティーをcomparative advantageのある分野に投入して、もっと競争力を上げたり、生産性を上げたりすることができる。(あるいは借金をして自社株を買うというRecapitalizationをして、資本効率をよくすることができる)」とのこと。うーーーん。「神の声」って感じですな。ここで、「神」は銀行の例を使って説明を始めたのですが、僕にはピンと来なかったので、勝手に造り酒屋の例にすりかえて、書いてみようと思います。造り酒屋に限らず、企業は資産と負債を持っています。それを表現するのが、バランス・シートという図です。造り酒屋だったら、資産として、現金、商品、工場などを持っています。会計上のバランス・シートだったら、これで終わりですが、「神の声」によると、こういった分析をするときは、企業の価値の源泉となるものを全部洗い出さねばならない(専門用語だと時価ベースのバランスシートを書く)、とのことなので、これらに加えて、ブランドや技術などの無形の価値も載せときましょう。あとは、従業員が引退したときに年金を払わないといけないので、支払いに備えて積み立てた年金資産も載せなきゃいけません。(今、この会社が「確定拠出型」の年金制度を持っているとします。年金といえばオフバランスシートの項目ですが、仮に、年金資産の運用に失敗して、年金が支払えない場合は、結局会社が埋め合わせるはめになるので、会社の資産として載せておきます)負債側にあるのは、買掛金や未払金などの営業活動に関わる負債、有利子負債、年金資産の見合いである年金負債(将来の年金給付義務を、現在の価値に引きなおしたものです。単純化のために年金資産の積立不足はないものとします。)と、自己資本(エクイティー)。で、それぞれの資産にはリスクがあるわけです。例えば、商品(お酒)だったら、生産がうまくいかなくて、おいしいお酒を造れないかもしれないリスクがあるし、あるいは売り先の酒屋さんやレストランが潰れたりしたら、商品から得られる経済価値は少なくなっちゃいます。こういったリスクがあるために、会社の資産の価値は上下動します(この上下動は、ボラティリティーと呼び、標準偏差(Standard Deviation)で計測できます)。バランスシートの左側の資産価値の変動リスクは、バランスシートの右側の負債とエクイティーが受け止めます。つまり、これらのリスクが爆発して、造り酒屋の資産価値が少なくなると、最初に被害をこうむるのはエクイティーを持っている株主たち。更にリスクが爆発しまくって、更に資産価値が減って、エクイティーの価値が消し飛んだとすると、次に借金を貸している銀行がお金を取り戻せなくなります。借金が返せなくと、企業は倒産してしまうので、ゲームオーバーです。この最悪の事態はなんとか避けたい。リスクが爆発すると、まずエクイティーの価値が減って、借金が返せなくなる「倒産」という究極のイベントまでのクッション(バッファー)の役割を果たしてくれるので、エクイティーは、「リスクに対するクッション」と呼ばれます。「神」の言い方を借りると、エクイティーは、あらゆるリスクからくる被害を真っ先に受けてくれるので、「究極の保険」みたいなものです。「究極の保険」ですから、当然保険料も高く、会社にとってエクイティーを発行するコスト(投資家にあげなきゃいけないリターン)は、借金をするコスト(金利)よりも高くなります。(ここで、「神」は、エクイティーのコストが高い理由として、リスク以外に、エージェンシー・コスト、取引コスト、税務上の取り扱い、などを挙げましたが、ややこしくなるので、ここでは説明しません。)ごちゃごちゃ書きましたが、ボトムラインとして、とにかく会社は、なるべくコストの高いエクイティーを出さずに企業活動を行いたいと思っている、あるいは、エクイティーを使うにしてもそれを本当に価値のあるところに投入したいと思っている、という前提が立った、と思ってください。(次のエントリーに続く)

February 24, 2008

-

アフリカ・ビジネス・カンファレンス(その2)

(前のエントリーから続く) そんな熱いパネルの中で浮かび上がってきた、汚職対策のアプローチは以下の5つ:(1) 教育あたりまえですが、将来の汚職を防ぐには、若いうちからの倫理教育が大事(2) ビジネス側の我慢Celtelは、1セントたりとも賄賂を払わず、アフリカNo. 1の携帯電話会社に成長したことで有名です。オマリ氏がCOOを務めていた時、ある国の役人から、「賄賂を払わないと、お前の会社から国際通話をできなくしちゃうぞ」と脅されたそうです。それでも、オマリ氏は、賄賂を払わず、国際通話サービスを止められることを選んだそうです。基本的に、賄賂は一部の下っ端役人が要求してくるもので、政府のリーダーで賄賂がはびこることを望んでいる人はいない、とのこと。結局、この賄賂の事件も、政府高官の耳に入り、賄賂を要求した役人は罰せられ、Celtelは一銭も払わずに、国際通話を回復したそうです。まあ、この期間、国際通話サービスを使っている顧客は迷惑をこうむるので、ビジネスとしては、ものすごい難しい決断だと思いますが。。。(3) メディアからの焼きは、罰則よりも効果的汚職をしている役人は、メディアに取り上げられて攻撃されることを何より恐れているそうです。なので、proactiveに汚職を発見して報道するような、「働きマン」的なメディアを育てていくことが大切。(4) リーダーシップから、仕組み化へ現状、汚職撲滅を進めているのは、コミットメントの強いリーダーたち。でも、そうしたリーダーがいなくなってしまうと、また汚職がはびこってしまう。なので、前に書いた、文書のIT化のような、汚職を防ぐ「仕組み」の構築が重要。(5) アフリカの誇りを取り戻せ!特別警察の長が最後に叫んでましたが、アフリカは、植民地になる前の部族の時代には、汚職はなかったそうです。部族の長は、賄賂などを受け取らず、部族民の幸せのためにがんばっていたとのこと。現に、「汚職」という言葉は、ナイジェリアの現地語には存在しないそうです。「汚職は、西洋の奴らが持ち込んだ悪しき習慣である。アフリカ人たちは、いまこそ誇りを取り戻して、古きよき腐敗のない時代に戻らなければならない!」とのこと。若干国粋主義的なノリだと思いましたが、まあ、熱いメッセージだったのでよしとします。以上でした。 学ぶところの多い素晴らしいカンファレンスで、勉強の合間にひーひー言いながら実行委員を務めていた親友のナナ(ガーナ人)、フリミングポン(ガーナ人)などには、今度日本料理でもふるまってあげようと思ったのでした。

February 17, 2008

-

アフリカ・ビジネス・カンファレンス(その1)

4連休のど真ん中の今日は、アフリカ・ビジネス・カンファレンスに出席してきました。去年に引き続き、内容は、ものすごくINSPIRATIONALかつPOWERFULでした!基調講演や色々なパネル・セッションで、共通して話されていた課題のうち、僕の心に響いた論点は、以下の二点:人材の育成「アフリカの発展のためには、やはり教育が大事。特に、重要なのは、アフリカの歴史を教えること。現状のアフリカの学校教育では、西洋の歴史ばかり学び、アフリカの歴史や文化をほとんど学ばないから、多くの優秀なアフリカ人が、祖国を大事に思わず、海外に流出してしまう。でも、もっと大切なのは、国外で勉強したり働いているアフリカ人が、アフリカに戻ってくること!アフリカの産業が強くなるには、ヒト・モノ・カネのうち、圧倒的に、ヒトが足りない。優秀な人たちが戻ってきて、いいビジネスを作っていけば、もっともっとアフリカは豊かになれる。外国からの資金支援などを求める前に、アフリカ人自身が、アフリカの将来に自信を持つべきだ!そうしないと、誰もアフリカの未来を信じないだろう。」アフリカのイメージをよくしなきゃ「BBCやCNNなどのメディアを見ていると、アフリカがろくな取り上げられ方をしていない。古くは、アフリカは、絶対に成長しない、という「ネガティブ神話」があった。最近、アフリカの成長が目覚しくなってくると、『石油などの天然資源の価格が高騰しているから、棚ボタでGDPも上がっているだけだ』といわれる。更に最近よく聞かれるのは、『アフリカの成長は、中国との貿易や、中国からの投資によるもの。中国の成長が止まればアフリカの成長も止まる』という論調。でも、実際、石油価格の上昇がサブサハラアフリカの経済成長に占める割合は15%程度だし(つまり、成長の85%は石油以外から来ているのだ。マッキンゼー調べ)、中国が、アフリカの貿易に占める割合は、イメージほど強くない。(例えば、ガーナの輸出相手は、オランダ、イギリス、アメリカの順。Economist Intelligence Unitより)。国内の中産階級も育ってきて、消費や貯蓄だって増えてきているし、国内の金融制度も整って、お金が、成長可能性のあるビジネスや、インフラへの投資に流れ始めている。アフリカの成長は、単なるバブルではなく、こうやってファンダメンタルズを伴った経済成長が起こっている、ということを、もっとうまく世界に伝えていかないといけない。(例えば、各国の投資誘致機関が、もっとマーケティングするとか)」たしかに、アフリカというと、ネガティブイメージがつきまとうのは、かわいそうだと思います。例えば、「ナイジェリア」とグーグルにいれると、返ってくるのは、外務省の海外危険情報や、ナイジェリアの金融詐欺の情報だったりします。。。そりゃケニアみたいな混乱がいつ起こるかわからないし、いろいろ危ないことがあるのも事実だけど、ビジネスが起こって経済が成長しているのも、また事実。なので、このブログでは、地道ながら、アフリカのいい面をアピールしていきたいと思っています。。。* * *パネルは、面白そうなものがありすぎて、どこに出ようか迷いましたが、結局、「マッキンゼー南アフリカオフィスによるアフリカの経済分析」、「アフリカの資本市場動向」、「ガバナンスと汚職撲滅」という三つのパネルに出席しました。「アフリカのベンチャー・キャピタル」だとか、「アフリカで注目の起業家たちによるトーク」などという激熱なパネルも、同じ時間帯にあったのですが、いかんせん、体はひとつしかないので、泣く泣くあきらめました。出席したもののなかでは、「ガバナンスと汚職撲滅」のパネルが、特に興味深かったので、内容をレポートします。言うまでもありませんが、国の経済成長の天敵のひとつが、政府役人の腐敗や汚職。会社を設立するときに、賄賂を要求され、商売が軌道に乗って、利益を上げて、税金を納めにいったら、ついでにまた賄賂を要求される、万が一、他のビジネスとの間で争いになって裁判になったら、裁判官に賄賂を渡したほうが裁判に勝つ、などということが起こるのなら、ビジネスパーソンたちは、その国で商売をする気をなくしちゃうでしょう。そうなると、国の経済活動は衰えます。また、「所得の再分配」は政府の大きな役割のひとつですが、折角納めた税金が、貧しい人たちのために使われずに、政府の役人の高級車や豪邸に化けてしまうとしたら、貧しい人たちは一生貧しさから抜けだせません。なので、「汚職撲滅!」は、開発業界ではとても熱いテーマなのです。スピーカーとして来ていたのは、オマリ・イサ氏という、Celtelというアフリカ最大の携帯電話会社の元COOで、現在はInvestment Climate Facilityというアフリカのビジネス環境を向上させるためのNPOのCEOを務めている方と、ナイジェリアのEconomic and Financial Crimes Commissionという汚職撲滅のための特別警察みたいな組織のヘッドと、ナイジェリアの麻薬撲滅のための組織のヘッドの女性。(みなさん、こわそうでした。。。)まず、元Celtelのオマリ氏が、汚職が起こる要因について話し始めます。彼が言うには、汚職の要因は以下の二つ。(1) 脇の甘いシステム例えば、アフリカの多くの政府で、いまだに文書は手書きのものが使われているそうです。裁判所の判決文なども手書きだったりするとのこと。手書きの文書だと、ちょっとペンで書き足したりすると、内容が変えられるので、役人たちは、ビジネスパーソンに対し、「お金をくれたら、この文書の中身をお前の都合のいいように書き直してやるよ」みたいな感じで賄賂を要求するインセンティブができてしまいます。なので、政府のシステムのIT化はとても大事。また、アフリカの中で、ビジネスを新しく設立したときに、普通にやると、会社の登記に500日(!)もかかる国があるそうです。当然、ビジネスパーソンは、一日も速くビジネスを始めたいので、登記をはやめてもらうように、役人に賄賂を渡すことになってしまいます。なので、こういう手続き回りを迅速に進める仕組みづくりは大事。世銀が「途上国のeガバメント導入プロジェクト」を進めているのをみたりすると、「日本でもそんなに進んでいないのに、なぜ途上国?」と思ったりしますが、IT化によりプロセスが自動化・迅速化すれば、腐敗の余地が少なくなるわけですね。(2) 貧困が汚職を生むある国では、裁判官の月給は、たった100ドルなんだそうです。これじゃあ、まともに家族を養えないので、裁判官は、生きていくために、賄賂を要求するしかありません。公務員の給料が低いそもそもの原因は、国の経済成長が弱く徴税基盤が小さいことや、政府の徴税能力が弱い(税金を集めるスタッフが足りないとか、税率が高すぎて脱税が多い、とか)ことに起因します。鶏と卵みたいですが、結局は貧困が汚職を生んでしまう、とのこと。ここまで来たところで、こわもてのナイジェリアの特別警察の長が、「汚職が発生するのは、そんな生ぬるい理由だけじゃない!」と声高に三つ目の要因を主張します。(3) カネの亡者的役人の存在システムや貧困の問題もあるけど、中には、お金持ちの政府高官が、更に巨額の汚職をする、みたいなことも多いそうです。特別警察長いわく、「The more they get, the more they steal!」こういう悪い奴らは、徹底的に調査をして、厳しく罰しなければいけない!と気合の入ったコメントをされていました。(次のエントリーに続く)

February 17, 2008

-

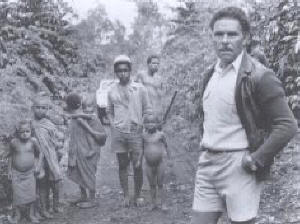

パプアニューギニアとこんぺー教

ここ数日の動きをつらつらと。最近のポタの授業は、若干残尿感あり。コスタリカが、大統領自ら先頭に立ち、インテルの工場を誘致してハイテク・クラスター作りに取り組んでいる話とかが出てきて、ケースの物語自体は大変おもしろいのですが、なんでそれらの過去における取り組みが成功したのかという振り返りのFact raisingにとどまっていて、まだクラスターが未熟な国がどうやって成長していけるか、そのための具体的なステップは何か、みたいな将来の議論にはほとんど入っていかないのです。たまに将来の施策の話が出たとしても、「イノベーションを起こすべく、もっとR&Dにカネをつぎこめ!」みたいなレベルにとどまっています。予算がついたから、システマティックに新技術が生まれるんなら苦労しないっつーの(焼)、と思わず突っ込みを入れたくなります。R&D政策のほかに、どんな施策(例えば、品質基準の策定、技術者へのインセンティブを考える、などなど)を組み合わせれば効果的なのか、あるいは、R&D予算がついたあとに、実際何かが生まれるまでのエクセキューションの舞台裏、みたいな生々しい話を、科学技術政策に関わってました!みたいなケネディースクールの人たちから聞けることを期待しているのですが。。。(もちろん、僕らは理系じゃないから、イノベーションのプロセスを最後まで議論し尽くすことは無理だけど、なるべく徹底的に詰めようというスタンスは大事なのでは?と思います。)まあ、別の授業のBSSE(Building a Sustaining and Successful Enterprise)で、成長やイノベーションをひねり出すために、会社はどんなことに気をつけ、どんな仕組みを作らなきゃいけないか、みたいな論点を詰めているので、BSSEの内容と、ポーターの授業の内容を、うまくsynthesizeできれば、何かが見えてくるのかもしれません。でも、その「解脱」の日はまだ遠そう。。。* * *ポーターの授業のあとに、一緒に授業を取っているこんぺー氏に誘われて、ケネディー・スクールの映画上映会へ。ウィリアムズ教授という開発現場のプロが教えている” Leadership: A Cross-cultural and International Perspective”という授業の教材となる映画で、次の授業では、これを基に講義やディスカッションが行われるらしいです。映画は、パプアニューギニアを舞台とした「Black Harvest」というドキュメンタリーでした。いやー、これは、強烈な映画でした。いままでHBSでやった数百本のケースの物語と比べても、ずっとずっと強烈。途上国ビジネスに興味のある方々には是非お勧めの一本だと思います。以下、簡単な筋書きですが、筋書きを最後まで書いても、見る楽しみや、見たときの衝撃はうせないと思うので、書きます。パプアニューギニアの西部高地の原住民と、オーストラリア人のハーフとして生まれたジョー。幼少の頃は原住民の村で育てられたものの、高等教育は白人と一緒に受け、ビジネスのノウハウは村一番です。そんなジョーが、原住民数名とジョイント・ベンチャーで、コーヒー園を開きます。コーヒー園のための土地を提供した原住民たちは、利益の40%を得て、ジョーは、農場運営や販売のノウハウを提供し、開業のための銀行ローンに個人保証をつけたというリスクの見返りに、持分の60%を取ります。一般的に果樹系の作物は、木を植えてから数年は実は取れませんので、開業して5年後、ようやくはじめてのコーヒー豆の収穫を迎えます。ところが、タイミングの悪いことに、その年の国際市場でのコーヒー豆の価格が暴落。価格が下がったら、コストを減らさない限り、企業は存続できないので、ジョーは、ものすごい話し合いの挙句、なんとか、原住民労働者たちを説得して、給料を減らすことについて合意を取り付けます。そんなある日、収穫作業を手伝うはずの原住民たちは、一向に農場に現れません。なんと、コーヒー園のある村と同盟を組んでいる村が、他の部族と戦争をはじめたらしく、村の男たちは、同盟を組んだ村を助けるために、戦闘に行ってしまったのでした。労働者が来てくれず、収穫ができないので、コーヒー豆は日に日に、黒く変色して、腐っていきます。いろいろな話合いが持たれますが、一向に効果なし。たまりかねたジョーは、現地での葬式の風習にのっとって、墓標を立て、そこに、コーヒー豆をつるし、「コーヒー園の葬式」を行います。この意図は定かではないですが、「この村の古い考え方が、まさにコーヒー園を死においやろうとしている」というメッセージを、原住民たちにハッキリわかる形で示したかったのかもしれません。でも、この試みも、バックファイヤーし、「現地の風習をバカにしている」と人々の怒りを買ってしまいます。このあとも、いろいろなドラマがあるのですが、結局、このコーヒー園は倒産し、ジョーは、多大な借金を抱えるはめになってしまったのでした。。。ジョーと原住民の話し合いの場や、戦闘現場にカメラクルーが入って、映像を取っているだけに、ものすごい迫力です。コーヒー園が「死んでいく」のをなすすべもなく見るしかないジョーの苦悩が、生々しすぎる程に描かれています。見終わったあと、「死ぬほど強烈でしたよ」とこんぺー氏に感想をいったところ、「いやー、毎日こういうの見続けているから、麻痺してしまって。。。」とのこと。そう言いきれる学生生活も果てしない。。。結局、僕の感想はとても単純で、いろんな開発のための施策はあるけれど、最後はexecutionにかかっているんだなあ、ということ。経済を開放して、いいコーヒーを作って、外貨を稼いで、豊かになろう!というのは誰でも提案できる話です。でも、その実行のための短期的な痛みを誰がかぶるかだとか、そのための説得やコーディネーションをどう進めるかとか、並大抵のことではないと思います。映画を見終わったあとも、なぜコーヒー園がうまくいかなかったのか、本質的な原因はわからないままです。ジョーの説得のやり方が甘くて、原住民は、自分がどんなeconomic decisionをしているか理解できなかったのでしょうか?それとも、原住民たちは、economicsより、同盟の部族を助けるということに価値を置いて、コーヒーより戦闘を取ろうというdeliberateな意思決定を行ったのでしょうか?そうなると、やはり文化が問題なのか?文化が問題だったら、どうすればいいのさ、って感じです。ハーバード・ビジネス・スクールはChange Makerを作る学校だといわれているけど、運が悪かったのか、僕の不徳のいたすところか、リーダーシップや改革の要素は、僕の学びからは抜け落ちているのです。。。パプアニューギニアのコーヒー園みたいな状況を前にしても、「Stake holderが、どういう価値観やインセンティブに基づいて行動しているか、緻密に考える」「感情的にならず、プロフェッショナルな姿勢で、ひたすら粘り強く話しあう」くらいしか、やるべきことが思いつきません。脳みそ絞っても、思いつくのは、「うーん、もし、戦闘が原住民にとって男気を現す儀式だと捉えるなら、代わりにラグビーとか格闘的なスポーツを広めるか?」みたいな、おバカなアイディアばかり。。。ケネディー・スクールでリーダーシップ訓練にいそしんでいる「ハイフェッツ教団」の人たちは、こういう痛みを伴う改革を進める際に、少しでも効果的にやれる独自のアプローチを持っているのかしら?こういう問題について、日々考えているケネディーの方々はすごいと思います。。。(ケネディーでのリーダーシップ訓練の様子は、I氏のブログが秀逸)やはり、結局のところ、僕にとっての唯一のアプローチは、現場に飛び込むこと。僕の前職の合併・買収の案件だって、バリュエーションやストラクチャリングなど、外から見える部分は誰にだってわかる簡単な話です。(だからこそ、MBAを出たちょっと気の利いた方々には投資銀行はコバカにされるのです。。。(涙))でも、これらの単純なコンセプトをエクセキューションするということに伴って、いろんな有象無象の問題があって、焼いたり、焼かれたり、涙を流したりしながらやるから、投資銀行はフィーを頂けるのだと今でも思っています。(フィーが高すぎるかもー、という批判はさておき。。。)何年か働くと、この辺で火がつくなあとか、焼かれるなあとか、この場合はハードに打ち返そうとか、この場合は泣き落としてみようとか、天から何か声が聞こえるのを待とう、みたいなTacticsや、嗅覚は身についてきて、はじめて接したときにはお手上げだった問題も、なんとか前に進めることができるようになります。そういう意味では、開発の現場でのエクセキューション能力やリーダーシップも、結局仕事をはじめてみないとわからない話なのかもしれませんね。なので、そろそろ働くのが楽しみになりつつあるのです。卒業のときが、刻一刻と近づいてきています。

February 15, 2008

-

オバマ氏を応援する小浜市

ケネディースクールの友人のブログで知ったのですが、なんと、福井県小浜市がオバマ氏を応援しているそうです!しかも、それがアメリカのメディアでも取り上げられ、結構盛り上がっているよう。(日本語参照記事)http://www.nikkansports.com/general/p-gn-tp0-20080214-321027.html(英語記事)http://afp.google.com/article/ALeqM5hqiXAtSohQcj2DY6bWLtnHX7UoxQ前々から、「オバマって、小浜と発音まったく一緒だよなあ。。。」とぼんやり思ってはいたのですが、本当に応援活動が行われているとは。NHKの朝ドラ「ちりとてちん」でも、注目を集めている小浜市だけに、この勢いで一気に知名度を高めてほしいですね。小浜は、美しい海、おいしい魚、由緒ある寺社仏閣や伝統工芸(京都・奈良に近く、昔から文化レベルは高かったのです)など、見所はたくさんです!観光情報は、「ちりとてちん」のサイトをご参照。先日の首都圏決戦を制したオバマ氏。このまま大統領になって、ついでに小浜の知名度も上がって、国内外から、福井への観光客が増えてくれるといいのですが。。。(卒業後にセクションの仲良したちと日本旅行を企画していますが、小浜も急遽行き先に加えようと思っています。)個人的にはヒラリー氏のほうが好きなんですけど(なんとなくちゃんとしてそうという漠然とした理由ですが。。。)、福井へのインパクト!という一点だけで、今後はオバマ氏応援に切り替えたいと思います。

February 14, 2008

-

スーパーボウル

ありえない、ありえない、ありえなーーーーーい(凹) 大仏、成仏、阿弥陀仏。 アメフトの全米チャンピオンを決めるスーパーボウルで、ニューイングランド・ペイトリオッツが想定外の敗退。アメフトも最後まで何が起こるかわからないものです。ニューイングランドは、第4Qにタッチダウンを決め、試合を決めたかに見えたのですが、NYジャイアンツが、終了間際、まさかのタッチダウンパスで、 試合をひっくり返しました。あの瞬間は、トラウマになりそうです。 当地ボストンでは、しばらく、沈痛な日々が続きそうです。以上でした。チーン。

February 4, 2008

-

アルゼンチン - 「Covertivility Plan」の手詰まり(その2)

(前のエントリーから続く)1994年、メキシコで通貨危機(「テキーラ危機」)が発生すると、ラテンアメリカ投資ブームは、一気に冷え込み、海外資金の引き上げがはじまります。つまり、海外投資家が、アルゼンチン内に持っている証券を売って、あるいはアルゼンチン人に貸したお金を貸し剥がして、手に入れたペソを、ドルに交換しはじめたのです。これにより、アルゼンチン国内に流通するお金の量は激減し、アルゼンチン国内の景気は一気に冷え込みます。追い討ちをかけたのが、1999年のブラジルの通貨切り下げ。これにより、輸出市場において、アルゼンチン製品は、ブラジル製品よりも、割高になってしまい、アルゼンチンの輸出産業はダメージを受けます。2002年1月に、アルゼンチン政府が、国債の金利の支払ができなくなったことを発表すると、アルゼンチンの資本市場はパニック状態になり、海外資金は、ものすごい勢いで一気にアルゼンチンから出て行きます。強烈な、ペソ売り、ドル買いがはじまり、ついに、アルゼンチンは、ペソ : ドル = 1 : 1の固定相場を維持することをあきらめ、ペソの価値は、一気にこれまでの3分の1に落ち込みました。ドルが一気に国内から出て行ってしまうので、アルゼンチンの人たちは、輸入品を買えなくなります。原材料や部品を輸入していた産業は活動がストップしてしまいますし、輸入に頼っていたエネルギーや一部の日用品が足りなくなります。そうすると、昔のインフレ時代に逆戻りです。こうして、この通貨危機によって、アルゼンチンの経済はめちゃくちゃになってしまったのでした。(2002年の1年間で、アルゼンチンのGDPは11%減少したといわれています。) * * * 結局、なんでアルゼンチンがこんなに悲惨な目にあったのかなあ、どうやったら、こういう悲劇を防げたのかなあ、と考えていくと、やはり、強い輸出産業を育てて、国が大きな貿易赤字に陥らないようにしておく、というのは、とても大切なことなのではないか、と思うのです。まあ、アメリカみたいに、ずーっと貿易赤字でも、海外からお金が入り続けるケースもありますが、普通の途上国だったら、大きな貿易赤字が続くと、どっかで経済がもたなくなる気がします。(もちろん変動相場制をとっていれば、為替が下落して、調整が働くという面はありますが。)だからこそ、今学期は、気合を入れてポーター教授の授業に出て、グローバルで競争力のある産業を育てるにはどういう戦略があるのか、学べることは全て学びたいと思っています。規制緩和と競争原理の導入がいろいろな問題を癒す、と言い切る彼の理論に本当にagreeできるかはわからないですが、とにかく一生懸命考えてみたいと思っています。授業の一環として行うプロジェクトですが、ナイジェリアの金融セクター振興策を練ることにしました。「ナイジェリアを西アフリカの金融ハブにしよう!」という気合のこもったプロジェクト。膨大な石油産出量を誇りながらも、石油の恩恵は政府の役人と石油関係者しか受けておらず、人口の70%は一日1ドル以下で生活している、という分断された経済を持つナイジェリア。石油につぐ、外貨を稼げるセクターとして、銀行や保険などのセクターは熱い注目を浴びています。まあ、産業振興の前に、政府の腐敗とか国内の民族対立とか、根本の問題をなんとかしろ、という声も強いんですけどね。。。ナイジェリアについては、いずれ詳しく書こうと思っています。チームは、ガーナ人Nanaと、アフリカでのプライベート・エクイティ立ち上げをもくろんでいるケネディー・スクールのフランス人マティアスとイギリス人ラースです。がんばろっと。

February 3, 2008

-

アルゼンチン - 「Covertivility Plan」の手詰まり(その1)

マクロ経済の授業で、いろんな途上国のケースを見ていて、つくづく思うのは、結局、強い輸出産業がないと辛いよなあ、ということ。(そういうこともあって、マイケル・ポーターの、いかに国内産業のグローバル市場での競争力を上げるか(つまり、強い輸出産業を作れるか)、という授業を取っているわけですが。)* * *水曜のマクロ経済の授業のお題は、「アルゼンチン」。教授のアルファロ女史は、アルゼンチンのご出身。普段から陽気なラティーナで(G社風に言うと「ぬるい」キャラ)、僕は大ファンなのですが、この日は母国のケースとあって、一段とご機嫌でした。教授のご機嫌はうるわしいにも関わらず、ケースの内容は、いかにアルゼンチンの経済が崩壊していったか、という哀しい物語。1980年代のアルゼンチンの経済状態は最悪でした。歴代の政権は、経済運営に失敗。特にひどいのが財政赤字とインフレ。単順に言ってしまうと、「ポピュリスト」と呼ばれる政治家たちが、人気取りのためのバラマキ政策を行ったため、政府の財政がゆるゆるで、赤字垂れ流し。その赤字を埋めるために、中央銀行がお金を「印刷」しまくって、政府の赤字を補填していた、みたいな状態です。そうすると、結局世の中に流通するお金の量が増えて、世の中に流通するモノの量がそんなに変わらないとすれば、モノの値段は上がりますよね?これがインフレです。この時期のアルゼンチンでは、年率3000%台(!!)のインフレが続いていたそうです。(年初に100円で売っていたものが、年末には3,100円になっちゃうってことですね。そんな世界を、ちょっと目をつぶって思い浮かべてください。)こんなすさまじいインフレだと、経済活動はまともに動きません。物々交換ができるモノを持っている人は、バーター取引をし、モノのない貧しい人たちは、もうまともに働いてモノを買うのが馬鹿馬鹿しくなり、銃を持ってスーパーに押し寄せ、日用品を強奪する、みたいな事件が日常茶飯事だったそうです。(アルファロ教授は、この状況を説明するとき、「Inflation is カオーーース!!」と、スペイン語なまりな英語で連呼してました。)こんな状況の中、1989年に大統領に選ばれたのが、カルロス・メナム。メナム大統領は、奇抜なファッションと、派手な女性関係が常に話題になる、こゆーいキャラの人だったそうです。下の写真は、マラドーナとのツーショット。ど派手な行動が目立ったメナム大統領ですが、経済担当大臣に、ハーバード出身のエコノミストのドミンゴ・カバロを任命します。そのカバロ大臣が、インフレ退治のために行ったのが、1991年に導入した「Convertibility Plan」という政策。普通インフレが進んでいるときは、金利を上げて、マネー・サプライ(世の中に出回っているお金の量)を抑えるというのが王道ですが、アルゼンチンみたいに、長い間ハイパー・インフレが続いていて、政府の政策実行力にも信頼がなくて、人々が「なんか政府ががんばってるみたいだけど、きっとうまくいかないよ。どうせこの先もインフレが続くさ。」と思っている社会では、なまじ金利を上げたくらいでは、そう簡単にはインフレは収まりません。信頼(credibility)のない政府が、インフレという病気を治すには、風邪薬とかではもう効きません。そこで、劇薬「Convertibility Plan」の登場。まず、アルゼンチンの通貨ペソを、USドルと完全にペッグします(1ペソ = 1ドル、という風にする)。そして、世の中で流通しているペソ紙幣の量(マネー・サプライ)を、アルゼンチン中央銀行が持っている外貨の量と同じだけに減らします。それで、誰かからペソをドルに換えてくれ、と頼まれたら、中央銀行は、かならず「1ペソ = 1ドル」のレートで交換に応じるようにします。そして、ペソとドルの交換をできるのは、中央銀行だけ、というルールにします("Currency Board”の設置)。こういう縛りをかけると、中央銀行は、勝手にペソ紙幣を「印刷」するわけにはいかなくなるわけです。こうすれば、世の中に出回るお金の量が決まってしまうので、世の中に出回っているモノの量が一定である限り、どこかでインフレはおさまってくるはずです。こうして、インフレは、無事おさまってくれたのですが、問題は、アルゼンチンは、輸出よりも、輸入の方が多い、ということでした(貿易赤字ってやつ)。「Convertibility Plan」の下だと、仮に、アルゼンチンの輸入がどんどん増えていけば、アルゼンチンの輸入業者が、アルゼンチン中央銀行にきて、ペソをドルに買えまくって、外国製品を買いまくるので、アルゼンチン中央銀行が持っているドルの量が減って、そうすると、世の中で流通するペソの量を減っていきます。世の中で流通するペソの量が減っていくと、アルゼンチン国内の金利が上がっていきます。 --- <状況A>(わかりにくいかもしれませんが、金利はお金の値段だと考えてください。あなたがアルゼンチンの銀行だったとして、ペソというお金が希少になったら、誰かにペソを貸すときにより多く金利をつけたいと思いませんか?)金利が上がっていくと、お金を借りてまで消費しようとか、お金を借りてまで投資しようとか、いう人々の意欲が弱まるので、景気は悪くなります。そうすると、モノが売れにくくなり、商売人は値下げをするので、モノの値段が下がっていきます。商売人は、値下げをすると同時に、儲からない分、従業員の給料を減らします。(この間は不況なので、みんな辛い思いをします。。。) --- <状況B>こうして、モノの値段や人々のお給料が下がっていくと、アルゼンチンで作るモノは、海外で作るモノよりも安くなって、アルゼンチンの輸出は、増えていくはずです。 --- <状況C>(ちゃんと、アルゼンチン産のモノがちゃんと競争力を持っていればですが。)輸出が増えていくと、海外の輸入業者が、アルゼンチンの中央銀行にやって来て、持っているドルをペソに換えてもらい、アルゼンチンのモノを買って帰ります。そうすると、アルゼンチン国内で流通するペソの量が、また増えるので、先ほど(状況B)と逆のことが起こって、景気はよくなってくるはずです。ところが、前述の状況Aで、金利が上がると、放っておくと、景気が悪くなっていくのですが、次のようなことが起こる場合もあります。金利が上がると、アルゼンチンに投資することが投資家にとって魅力的になります。なので、海外投資家が、「まあアルゼンチンも悪くないな」と思えば、彼らは手持ちのお金を、どんどんアルゼンチン内の証券に投資をします。つまり、海外投資家が、アルゼンチンの中央銀行にやってきて、ドルをペソに換えて、アルゼンチンの政府や企業や人々にお金(ペソ)を貸していくわけです。そうすると、アルゼンチン国内で流通するペソの量が増えます。国内で流通するペソの量が増えると、金利が下がっていきます。この海外からの資金流入が、金利上昇を和らげ、アルゼンチン国内が不景気に陥って(状況B)輸出入のアンバランスが修正される(状況C)、という動きが起こりにくくなります。この時期のラテンアメリカは、投資ブームに沸いていて、海外のお金(特にアメリカのお金)がどんどん流れ込んでいきました。なので、アルゼンチンは、輸出より輸入の方が多い、貿易赤字が続いていましたが、その貿易赤字を埋めてお釣りがくるくらい、海外からの資金流入があったのです。乱暴な言い方で単純化すると、アルゼンチンは、海外からの借金によって、外国製品の輸入を続けていた、ということです。こういう状況がしばらくは続きましたが、借金で支えられた経済は、しだいに限界が見え始めます。(次のエントリーに続く)

February 3, 2008

全12件 (12件中 1-12件目)

1

-

-

- 楽天トラベル

- 空港近くのホテル [セントレア中部…

- (2025-11-18 21:55:41)

-

-

-

- 国内旅行どこに行く?

- 【宮城遠征】仙台GIGSのキャパとアク…

- (2025-11-19 00:00:07)

-

-

-

- 皆さんの街のイベントやお祭り

- 2025年12月19日~2025年12月21日 愛…

- (2025-11-19 00:00:12)

-