2025年10月の記事

全3件 (3件中 1-3件目)

1

-

『ユニコ 魔法の島へ』で同好の士を探す

そろそろYou TUBEでの期間限定公開が終わる『ユニコ 魔法の島へ』。子供向けとはいえ手塚治虫らしい、重層的なテーマを含んだ作品で、手塚が「漫画で一番大切なのは批判精神」と言ったように、物を大切にせず使い捨てる現代文明への批判が物語の根底に流れている。また、大きな野心を抱いて家を出たものの、最後には戻ってくる青年の心の成長を描いているともいえる。だが、そうしたテーマよりも何よりも、アニメーションとして非常に好みに合うシーンが、やはり心に残る。そして、何度も繰り返し見てしまう。Mizumizuの好きなシーンは、●西風に連れていかれるユニコ。→西風の美しさと抱かれた猫のようなユニコの可愛さ、そして街並みや空といった風景との調和。●村の人間が大人も子供も「生き人形」に変えられてしまい、フルートの音色と共に行進して船に乗っていく場面。→このフルートメインの音楽が秀逸。水中を行進していく生き人形のイメージは、初期の手塚作品『メトロポリス』を想起させる。リズムに合わせて尻尾を振ったり、階段を踊り下ったりするお気楽な猫のモーションもカワイイ。●ユニコが有翼の一角獣(ユニコーン)に変身して空を飛んでいく一連のシーン→なんといっても、「メタモルフォーゼ」にエロスを感じる手塚治虫ならではのシーン。一所懸命走っていく幼いユニコが雄大な有翼の一角獣へと変化(へんげ)する。ペガサスはもともと子供のころから好きなモチーフだったので、特にMizumizuには刺さる。しかも、天翔けるユニコーンの眼下には、古代ローマの円柱遺跡や雪をいただいたヨーロッパアルプスの山頂のような景色が現れては消えていく。このチョイスもMizumizu好みで最高!岩上でユニコーンが翼をおろして休むシーンは、オディロン・ルドンの『ペガサス、岩上の馬』『ホワイトペガサス』といった作品を彷彿させる。https://www.hiroshima-museum.jp/collection/eu/redon.htmlhttps://www.meisterdrucke.jp/fine-art-prints/Odilon-Redon/151256/%E3%83%9B%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%9A%E3%82%AC%E3%82%B5%E3%82%B9%E3%80%811908%E5%B9%B4%E9%A0%83.htmlルドンの絵画に触発されたかもしれないにせよ、「翼をおろして雨からヒロインを守る」という情緒的なモーション、人間と想像上の動物の心あたたまる交流というコンセプトは、もちろんルドン作品にはない。上の箇条書きの2つ目にあげた、村人が残らず生き人形に変えられてしまう場面は、ピーテル・ブリューゲル(父)の『ベツレヘムの嬰児虐殺』にインスピレーションを得ているのではないかと思う。家の形がそっくりだし、そもそも突然、村全体が皆殺し(生き人形と言っているが実際には殺人と同じ)にされるという話自体が聖マタイ福音書にあるこの事件を思わせる。同作品については、以下を参照。https://artsandculture.google.com/asset/massacre-of-the-innocents-pieter-bruegel-the-elder/qgGZ6pq1mTaabw?hl=jaアニメ『千夜一夜物語』にもピーテル・ブリューゲルの『バベルの塔』そっくりの高い塔が出てくる。手塚治虫はかなりブリューゲルが好きだったのではないか。Mizumizuも大好きなのだ、ピーテル・ブリューゲル。この皆殺しのシーンは、特に英語圏(おそらくアメリカ)の子供たちにとんでもないトラウマを植え付けたらしい。https://www.youtube.com/watch?v=_bxdHiJinJo↑この動画は16年前にアップされたものだが、英語のコメントを読むと、「子供の頃見て怖かった」「私も」というのが多い。またMizumizuが大いに気に入ったフルートの音色についても、https://www.youtube.com/watch?v=BhtiWyW-erM↑15年前にアップしている人がいて、音楽に対する絶賛コメントと、「子供の頃の悪夢」という思い出コメントが並んでいる。人間が生き人形に変えられてしまい、笛の音に誘われて行進し、水中へ、船上へと導かれる。『ハメルンの笛吹き男』にも通じる恐怖だ。このアイディアも実に凄いなと思う。その人形たちを手漕ぎボートで追って、ユニコとヒロインが船に飛び乗る展開は、手塚治虫初期のベストセラー『新宝島』を思い出した人も(日本人には)多いだろう。Mizumizuは大人になってからこの作品を見たので、生き人形に変えられるという展開が、子供が見るとトラウマになるほど怖いとは思わなかった。だが、「この作品でアニメに目覚めた」「これが史上最高のアニメ」「最近のアニメは80年代に比べると浅い」「これはもうアニメじゃない。人間のもつ権力欲と個人の憎しみについての物語」といった英語のコメントを読むと、「おお、同好の士よ!」と叫びたくなる(笑)。共通する感想を書いている視聴者が日本人ではなく英語圏の人間だったというのも、個人的に面白いと思った発見だった。上のようなディープが感想が並んでいるのは、やはりというべきか、↓この場面。https://www.youtube.com/watch?v=QoBqx-s2rq4

2025.10.24

-

『ユニコ 魔法の島へ』の悪役がアメリカ人に評価されるわけ

現在、1週間の期間限定で公開中のアニメ『ユニコ 魔法の島へ』。この作品、だいぶ前からYou TUBEで検索していたのだが、アメリカ人とイタリア人で、「昔、見た」とコメントしている人がわりあいいることに気づいた。イタリアではだいぶ「ぶった切り」だったらしく、それについて文句を言っている人もいた。アメリカではテレビで見たという人が多く、人が人形に変わってしまうのが、相当怖かったらしく、「トラウマになった」「母が生き人形にされないように、(彼女を)つかんでいた」といったコメントが目に付いた。大人から見れば、全然どうってことはない(むしろ、見ようによってはユーモラス)のだが、1980年代の子供たちは、恐怖のどん底に落とされたらしい。大人たちのコメントを見ると、アメリカ人の間では悪役のククルックのキャラクターと声優の演技に対する評価が高いようだ。日本人のコメントにも、もちろんククルックの声(常田富士男)の演技を評価するものはあるが、アメリカ人のほうが数は圧倒的。逆にユニコという存在のもつ「絶対孤独の悲劇性」に関しては、日本人のほうが感度が高い。「こんな残酷な設定を少女向け漫画にぶっこむのは…さすが手塚治虫だなあ。手加減なし…だな」と、まあこれはMizumizuの感想だが、同じようなことを書いている人も…数としては多くないが、そこそこいる。英語吹替のアニメ版も一部You TUBEで見られたので、視聴してみたのだが、いや、これが素晴らしく良い!平易できれいな英語。汚い言葉遣いがないので、日本人の子供への英語教材にぴったりではないだろうか?アメリカ人はそもそも悪役が好き…というか、悪役をうまく演じるかどうかに着目する傾向が強いが、https://www.youtube.com/watch?v=QoBqx-s2rq4上の動画のユニコVSククルックのシーンを見て、アメリカ版”Unico in the Island of Magic”の脚本のうまさに驚かされた。決して日本語版の直訳ではなく、かなりアレンジされている。しかも、それが実にはまっている。Mizumizuには日本語版の脚本より、英語版のそれのほうが感覚的にしっくりくるくらいだ。なんというか、日本語版のほうは明らかに子供向けだが、英語版はもっと「おとな」な感じなのだ。最後の最後、ククルックが小さくなり、自己消滅していくところでは、日本語では「憎しみが溶けてしまう、恨みがしぼんでしまう、私もしぼんでしまう…」という穏やかな声での詩的な表現のあと、「私の負けだよ」と、やさしく語り掛けるような声で終わる。やさしさが憎しみに勝った瞬間ということだ。実に分かりやすい。分かりやすいが、やや説教くさい。一方、アメリカ版は「憎しみだけが私を生かしていた。お前はそれを私から奪う…私には何も残らない。でも生まれて初めて、そう言いたくはないけど、気分がいいんだ」となっている。自己のアインティティを説明的に語ったあと、勝ち負けのことは言わずに、”I feel good”というセリフと共に消えていくククルック、彼は最期に幸福を感じているのだ。やさしさを知って憎しみが消えると、存在できなくなってしまうという悪役ククルックの悲劇。その矛盾は実に深い。憎しみだけを糧に生きることの虚しさを暗に教示しているのかもしれない。あるいは憎しみから解放されたときの幸福感を言っているのか? そこまで思わないとしても、少なくとも、観客に何らかの「思考」を促す強烈な結末だ。この最期の独白、その言葉と声の演技をアメリカ人は高く評価したのだろう。非常に納得できるし、日本版からさらに突っ込んだ解釈の素晴らしい脚本だと思う。ユニコ英語版、いいなあ~。英語の教材としても最適だし、大人が見ても面白い。ぜひ、日本でも英語版の公開、もしくはDVDの販売を求む!ユニコ魔法の島へ(HDリマスターDVD) [DVD]

2025.10.21

-

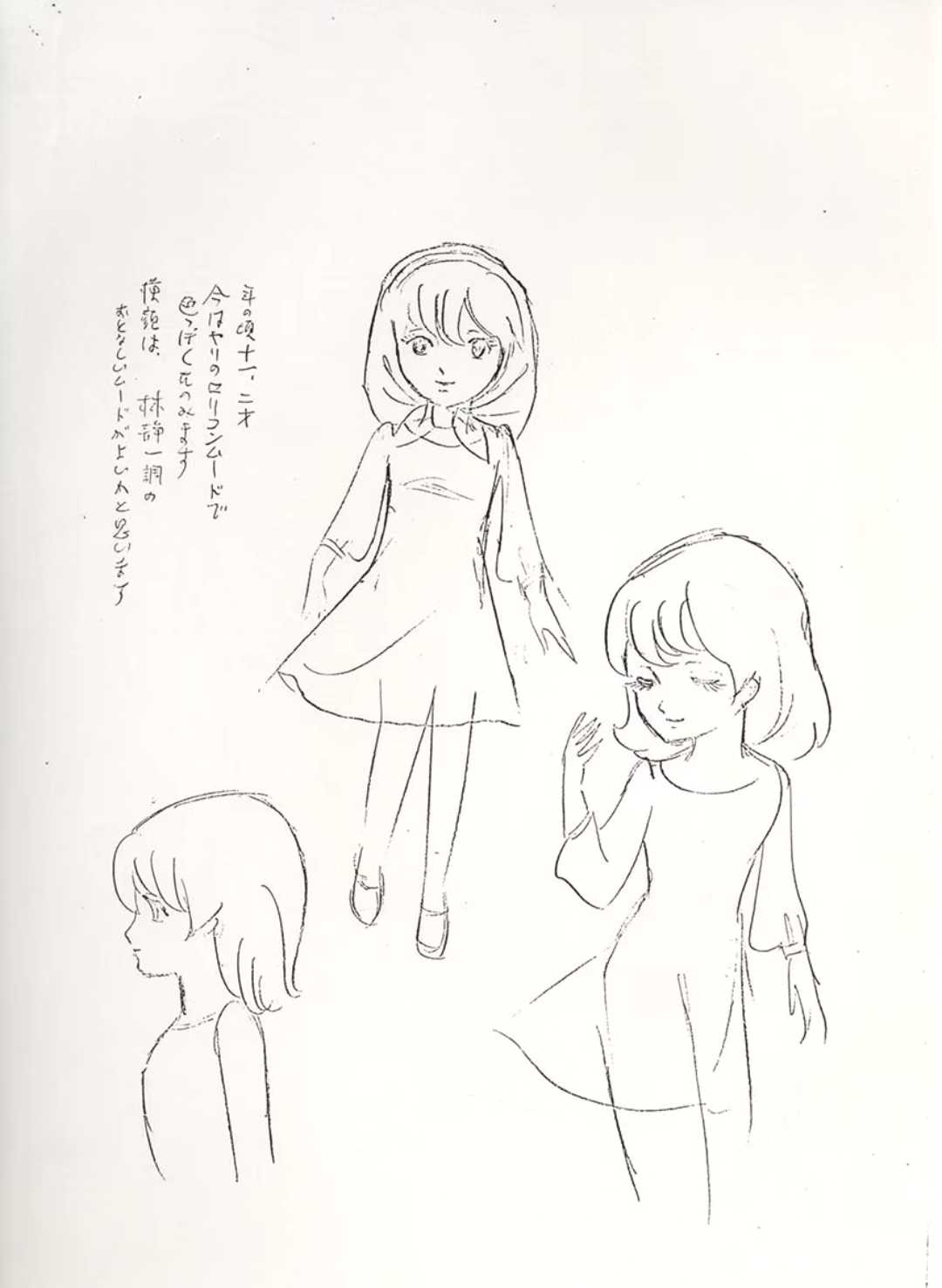

『ユニコ 魔法の島へ』のヒロインキャラを変えたのは、誰?

現在、You TUBEの「手塚プロダクション公式チャンネル」にて1週間限定公開中の『ユニコ 魔法の島へ』。https://www.youtube.com/watch?v=JICGr2S2zgsユニコはレオに続く、Mizumizuお気に入りの手塚キャラクター。気が付けば、すっかりケモナーになってしまったMizumizu。これも手塚治虫のせいです、はい。手塚作品のアニメは、必ずしも手塚治虫の作品と言い切れないものも多い(たとえば、『海のトリトン』)ので、アニメ作品を採り上げて手塚治虫を語るのは慎重にならなければいけない。と思いながら『ユニコ 魔法の島へ』を見ていて、まず気づいたのが、ヒロインのルックスがどうも手塚治虫らしくないところ。長い髪、長いドレス。女の子なら憧れそうなキャラクター設定になっていて、前髪の「クルン」としたラインなどは特に可愛い。だが、手塚治虫の好むヒロインというのは、「短髪」のイメージが強い。そしてわりあい、「太もものラインを出している」ことが多い。ところが『ユニコ 魔法の島へ』は、その真逆。うーん、キャラクター設定は誰がやったのだろう? と思ってクレジットを見ても、そういう区分はない。が、偶然にも手塚原案のヒロイン像をネットで見つけたのだ。それが、こちら。ネット上に出回る手塚作品はニセモノが多い。このスケッチも100%手塚スケッチだとはもちろん言い切れないかもしれないが、信ぴょう性はかなり高いと思っている。というのは、これはヤフオクに出ていたのだが、「キャラクター原案のコピー」と、オリジナルでないことが明記してあったから。漫画とは違って、アニメ原案のオリジナルを真似て描いて、そのコピーを流布させることに金銭的な意味はほとんどないと思う。さらさらっと描いたラフスケッチのラインとか文字は、やはり手塚原案をそのままコピーしたのだろうと思わせる。ヒロインも短髪で、スカートも短い。ちょっとした仕草に「色気」もある。「今はやりのロリコンムードで色っぽく頼みます。横顔は林静一調のおとなしいムードがよいと思います」とある。その時代の流行を採り入れようとする手塚治虫らしい指示だと思う。が、実際の『ユニコ 魔法の島へ』のヒロインは、長髪に(動きにくい)長いドレスと、手塚治虫の指示をまるっきり無視している。横顔は確かに「おとなしいムード」かもしれないが、「色っぽいロリコン」ムードは徹底的に排されて、純粋に幼い女の子が憧れるようなお姫様キャラになっているのだ。手塚治虫自身がどう思ったかは、分からないが、Mizumizu個人としては、この「ロリコンっぽくない」ヒロイン像で良かったと思う。インパクトには欠けるが、ロリコンに抵抗感を持つ層の潜在的な反発を買わないので、「安心して我が子にも見せられる」と親が思うのではないか。…と、製作側もそんなことを思って、手塚原案を大胆に変えたのではないかというのがMizumizuの推測。クレジットにはキャラクター設定としての名前はないが、おそらくこの改変は作画監督を務めた冨沢和雄氏によるものか、あるいは少なくとも同氏主導によるものだろう。ちなみにヤフオクに出品されていた、手塚治虫のラフスケッチは上のヒロインキャラだけでなく、「イヤホンをした猫」の絵もあり、「こういうユニークなキャラクターをたくさん考えるつもり」というようなメモ書きがあった。イヤホンをした猫、確かに出てくるが、このイヤホン、あまり意味がないような気がするのだが…子供たちにはどう映ったのだろう?You TUBEでの公開は、コメントを読む楽しみもある。ネット上の映画批評ほど大げさなものではなく、個人の感想が短く書かれている分、「直感的な思い」や「今、一番書きたいこと」が読めるのが面白い。Mizumizuは、このアニメ、ものすごく気に入っている。できるだけ多くの子供たちに(そして大人にも)見てほしい作品だ。Mizumizuにとっての『ユニコ 魔法の島へ』の魅力は、端的に書けば、以下。ユニコを運ぶ西風の、ギリシア神話風の美しさ。自然と動物、中世ヨーロッパを想わせる街並みが醸すおとぎ話の世界観。人が人形に変わってしまうというアイディア(子供にはトラウマ級の恐怖を与えたらしい)と、個性的な悪役の魅力。ユニコという存在のもつ絶対孤独という哲学。音楽も素晴らしい。特に「笛吹男」の伝説につながるエピソードでの旋律は秀逸。さて、皆様のご感想は? 1週間だけ全編が見られるので、どうぞ。

2025.10.20

全3件 (3件中 1-3件目)

1

-

-

- 日本全国の宿のご紹介

- 【静岡*静岡・清水】シーグランデ清…

- (2025-11-15 14:24:07)

-

-

-

- 日本全国のホテル

- 【東京】ホテルオリエンタルエクスプ…

- (2025-11-15 13:30:52)

-

-

-

- 楽天トラベル

- いいちこ日田蒸留所2025 AUTUMN 紅葉…

- (2025-11-15 19:11:43)

-