2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2010年02月の記事

全16件 (16件中 1-16件目)

1

-

マンゴー

果実の中で最も多くのビタミンAを含んでいます。さらにビタミンCも多く含まれており、その相乗効果が期待できます。マンゴーには有色野菜なみのカロチンが含まれており、その内の半分以上をベータカロチンが占めています。黄色の色素にはフラボノイドの一種であるエリオシトリンが含まれていて、ビタミンCの吸収を助けます。

2010年02月27日

-

りんご

りんごに多く含まれている食物繊維のペクチンには、さまざまな働きがあります。まず、ペクチンにはゲル化する性質があります。たとえば、ゼリーやジャムなどに一部ペクチンがゲル化剤として寒天状にかためるために使われたりします。この性質によって、腸内に入ったときに、消化物やコレステロールなども包み込んで、腸内を刺激し体外に排泄されやすくなるので便秘に有効です。また、ペクチンは腸内の乳酸菌の生育を促進するので、下痢の時などにも有効です。

2010年02月25日

-

グレープフルーツ

ビタミンCが豊富で、約半分ぐらい食べると1日に必要な量のビタミンCを摂取できます。果肉が赤い品種(ピンク、ルビー、スタールビー)にはカロチンの一種であるリコピンが含まれ、動脈硬化予防や抗ガンの効果があります。苦み成分にはナリンギン(ビタミンP)と呼ばれるフラボノイドが含まれていて、古くなった赤血球を血液中から取り除き、毛細血管を丈夫にする効果があります。

2010年02月24日

-

大根おろし

消化を助ける事で知られる大根。3大栄養素・糖質、タンパク質、脂質、それぞれの分解酵素を持っています。その働きを高めるのが大根おろし。おろす事で食物繊維が増え、辛味成分が出てくることで血液がサラサラに。脂分が多いものやお肉のつけ合わせにオススメ。他にも辛味成分を含むのは、クレソンや小松菜、カブ、わさびなど。おろしたらすぐに食べたほうが効果的。汁には、抗がん物質があるので、絞らずに食べましょう。

2010年02月22日

-

酢を食べる

酢には、素材に含まれているカルシウムを引き出すチカラがあります。骨付きの肉をしょうゆと酢を合わせた煮汁で煮ると骨の中のカルシウムが煮汁に溶け出し、煮汁ごと食べればより多くのカルシウムを摂ることができるのです。小アジやイワシなどを酢で煮れば骨まで軟らかくなって丸ごと食べられます。

2010年02月21日

-

風邪

ミシガン大学の二人の伝染病学者の研究によると、高等教育を受けた者ほど、風邪を引きやすい。最も風邪をひきにくい場所は、意外にも南極。

2010年02月20日

-

カボチャ

冬至にカボチャを食べる習慣は、ひと冬を健康に過ごすための古人の知恵。黄色い色彩はカロチンで体内でビタミンAに変わり、粘膜を強化、肌荒れや風邪を予防し、抵抗力をつけてくれます。また、塩分を排出するカリウムも豊富。皮には実の3倍のβカロチンが含まれています。面取りで残った皮は千切りにしてニンジンやゴボウと一緒にキンピラにどうぞ。

2010年02月17日

-

防虫剤はどこへ置く?

防虫剤はガス化して空気中の下の方に下がってくる。収納の場合でもタンスの場合でも、上の方から入れたほうが良い。空気が行き渡りやすいように、衣類の量は8割程度がベスト。

2010年02月16日

-

調理のコツ

・ほうれんそうホウレンソウなどの緑のもとは葉緑素。それを色あせさせる犯人が、青菜自身に含まれる酸。酸は水に溶け出す性質がある一方、高温で蒸発しやすくなります。加熱して一気に酸を追い出せば、きれいな緑色に仕上がります。ポイントは、高温で手早く加熱すること。 水気をしっかり切り、たっぷり煮立てたお湯に入れます。お湯の温度が下がらないように少量ずつ分けて入れ、短時間で仕上げます。長時間ゆでるとビタミン類が溶け出し、青菜の組織も壊れて歯ごたえがなくなります。ふたはしないこと。蒸発した酸が再びお湯に溶け込んで悪さをします。最後に、ゆでた青菜はすぐ水にさらして冷やすこと。そのままだと、自らの熱で柔らかくなりすぎます。・こんにゃくの味付けしっかりと味付けするには下ゆでが大切です。特有のにおいとともに水分を取り除き、調味料が浸透しやすくなります。もうひとつは、できるだけ表面積が広がるように切ること。煮汁や調味料と接する面が広くなり、味の染み込み方もぐっとよくなります。包丁で細かく切り込みを入れたり、手やスプーンでちぎって切り口をわざとギザギザにするのもそのため。見た目をきれいに見せるなら「たづな切り」。短冊に切ったこんにゃくの真ん中に切り込みを入れます。その中に、こんにゃくの端をくぐらせると、凹凸がついた形になります。加熱前はもとの形に戻りやすいのですが、ゆでてしまうと水分が抜けて外れにくくなります

2010年02月12日

-

硬くなったハム・チーズ・肉

・ハム 牛乳にしばらくつけておく・チーズ ウィスキーをふりかけて、2~3日密封しておく。・肉 すった玉ねぎの中に30分つけておく。 又は酢とサラダ油を2対1の割合で混ぜて、肉にふりかけ30分おいてから調理する。

2010年02月10日

-

大根のヘタ

鋼の包丁のサビ落としに使える。クレンザーをつけてこすれば、砥石で磨かなくても簡単にサビが落ちる。

2010年02月08日

-

包丁のサビ止め

肉や魚を切った後に熱湯に浸すだけでサビが防止できます。

2010年02月06日

-

おろし金についた匂い

おろし金に、ニンニクなどの強烈な臭いがついてとれないときは、大根を使います。大根のシッポの部分で、普通におろしてみてください。嫌な臭いがウソのようにとれます。

2010年02月04日

-

色落ち防止

買ってからすぐのジーンズを濃い塩水に一日浸してから洗濯をすると、その後何度洗っても色落ちをしない

2010年02月03日

-

タマネギ

タマネギは血液をサラサラ、コレステロール低下など他に、眼精疲労によるかすみ目や視力低下、更に白内障の改善に効果があることが分かっているそう。また、骨の形成に関わる破骨細胞の働きを抑え、骨の形成が進む事がわかっています。それが骨粗しょう症の改善にも効果があるそうです。

2010年02月02日

-

ガスレンジの油汚れ

サラダオイルをティッシュペーパーに含ませてふくだけで、ネバネバもきれいにとれて匂いもほとんど残りません。 その後、乾いた布でふくときれいに仕上がります。

2010年02月01日

全16件 (16件中 1-16件目)

1

-

-

- どんなお花を育てていますか?

- キンモクセイ

- (2025-10-20 19:00:03)

-

-

-

- 花のある暮らし・・・

- 寒さ対策第2弾 アルテルナンテラ水…

- (2025-11-22 00:00:09)

-

-

-

- 花と自然を楽しもう

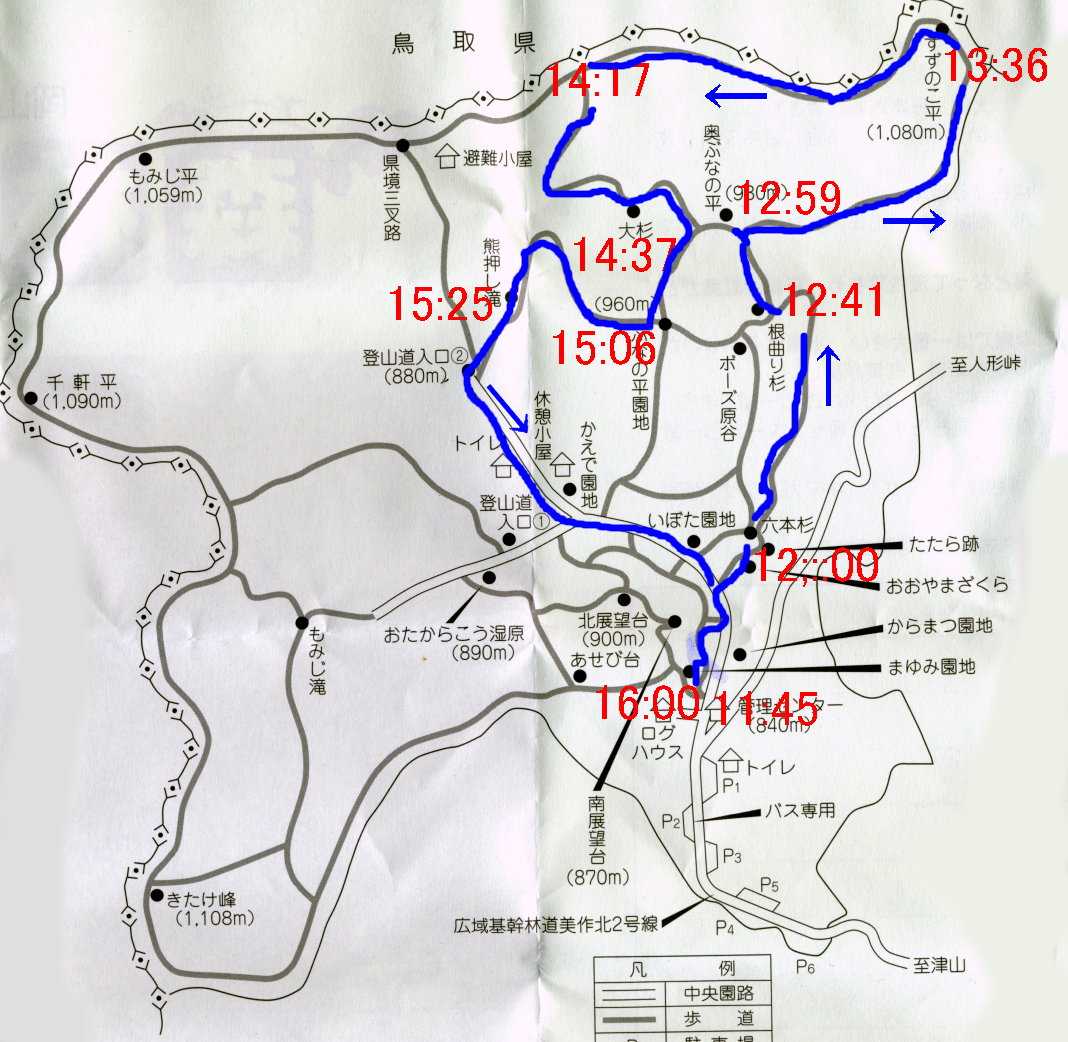

- 岡山県立森林公園(2)六本杉、根曲が…

- (2025-11-17 21:03:38)

-