2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2006年01月の記事

全19件 (19件中 1-19件目)

1

-

八千代椿(やちよつばき)

花色はピンクで、千重・中輪、抱え咲き。 樹勢強、鉢植え、切り花に適している。

2006年01月31日

-

ラナンキュラス

キンポウゲ科。球根植物。原産地は、中近東~ヨーロッパ東南部、地中海沿岸とされます。日本には、明治時代中頃に渡来しました。花期は、本来4月~5月の春ですが、最近は年明けから、鉢物が出回ることが多くなっているようです。草丈は、25~60センチほど。花色は、赤・ピンク・白・黄・オレンジのほか、薄紫やベージュ系、しぼりやグラデーションの複色もあります。改良が進み、花は大型化する傾向。一輪の直径は、10~15センチほどです。原種が、湿地を好む性質のため、「カエルの住みかに生えている」ということで、ラテン語の「カエル」を意味する言葉「ラナ」を冠した名前がつきました。花自体からは、「カエル」は、イメージされませんけどね。

2006年01月29日

-

名護さくら祭り(~29日)

沖縄県名護市の名護城周辺で第44回名護さくら祭りが開催される。全国で最も早いさくら祭りで、鮮やかなピンク色の寒緋桜2万本が咲き並ぶ。ちなみにこの日の那覇の平年最高気温は19度。

2006年01月28日

-

白いヒアシンス

ユリ科。球根植物。地中海沿岸が原産地。日本には、1863年、フランスからチューリップと共に渡来しました。現在主流の種類の草丈は、25センチほど。(ダッチ・ヒアシンス系・・・オランダで改良されたもの)花期は、3月~4月にかけて。野生種の花色は青紫ですが、園芸種は、赤・ピンク・白・黄色などカラフルです。ヨーロッパでは古くから愛好され、ギリシャ神話にも登場します。スポーツ万能の美少年「ヒアキントス」。太陽神「アポロン」の寵愛を一心に受け、幸せ絶頂・・・(織田信長と森蘭丸のよう?)しかし、なんという運命のいたずら、突然ヒアキントスを不幸が襲います。二人が円盤投げをしていたところ、アポロンが投げた円盤がヒアキントスに当たり、彼は血だらけになって倒れてしまいます!(命を落としたとも、失明したとも)嘆き悲しむアポロン。実は、円盤がヒアキントスに当たってしまったのは、二人の仲を嫉妬した、風の神「ゼフュロス」のしわざだったのです。(おそろしや~・・・・)ヒアキントスの体から流れ出た血から生まれたのが、この花。この伝説にちなんだ「スポーツ」「悲哀」といった花言葉もつけられています。その後、アポロンとゼフュロスは、白いヒアシンスを見ては「心静かな愛」を手に入れたかった・・・と、悔やんだわけはないでしょうが、行き過ぎた嫉妬は、いけません。

2006年01月26日

-

スイートピー

マメ科。一年草。イタリア・シシリー(シチリア)島が原産地です。17世紀末に「フランシス・クバーニ」という神父が発見し、植物図鑑に発表したのが最初とされています。日本には、江戸時代末に渡来しました。細いまきひげを伸ばし、草丈は、2~4メートルにもなります。花期は、本来露地ものは3~5月ですが、温室栽培の冬咲き種など、園芸品種が1000種にものぼるため、ショップでは、ほぼ一年中見られます。花色は豊富で、赤・白・ピンク・青・ラベンダー・クリーム色など。複色やしぼりの品種もあって、華やかです。20世紀の始め、イギリスで大流行し、改良が進みました。ショップで切り花となって売られているのは、つる状にならない、草丈30センチほどの「矮性種(小型のもの)」。

2006年01月25日

-

パンジー

スミレ科。一年草。花壇に植えたり、鉢植えとしておなじみ。原産地は、北ヨーロッパ。世界でおよそ450種が知られています。日本には、江戸末期に渡来しました。当時は、「三色スミレ」のほか、花の形が人の顔に似ていたことから「人面草」、(「人面魚」ではナイ)また、蝶が舞う姿に似ていることから「遊蝶花」とも呼ばれていました。草丈は、10~25センチ。花期は、11~5月にかけて。花色は、赤・ピンク・赤紫・オレンジ・黄色など、複色のコンビネーションなども含めると、緑以外はすべての色があるというほど豊富です。直径5~10センチの花をつけます。パンジーという名前は、フランス語の「パンセ(考える)」が由来といううんちくも、普及度は、かなり高め、でしょうか。日当たりと水はけのよいところを好みます。花が終わったら、花がらを早めに摘みとるようにすると、次から次に花が咲いて、株が長持ちします。

2006年01月23日

-

ジャズの日

JAZZの「JA」が「January(1月)」の先頭2文字であり、「ZZ」が「22」に似ていることから。「ジャズの日実行委員会」による。

2006年01月22日

-

二十日正月

小正月の最後の日として納めの行事を行うもので、地方によっては骨正月、骨おろし、頭正月などとも呼ぶ。正月に食べた魚の骨や頭までも食べて、正月を終えるところからきている。

2006年01月20日

-

家庭消火器点検の日

全国消防機器販売業協会が1991年(平成3年)に制定した。「119」にちなんだもの。

2006年01月19日

-

阪神淡路大震災記念日、防災とボランティアの日

1995年(平成7年)のこの日、兵庫県南部を中心としてM7.2の地震が発生。この「阪神淡路大震災」では死者約6300人、30万人以上の方が避難所で生活を行なった。これをきっかけに国内でボランティア運動が活発になり、12月に「防災を呼びかけ、ボランティア精神を普及するため」に閣議了解された。なお、1月15日~21日までを「防災とボランティア週間」としている。

2006年01月17日

-

アザレア

ツツジ科。落葉低木。日本・中国原産の「ツツジ」が、ヨーロッパ、おもにベルギーで改良され、明治25年に「逆輸入」されたもの。高さは、30~50センチ。次々に花を咲かせ、鉢ものとして大きさも手頃で、安定した人気の花です。花期は、品種により幅があり、11~5月ごろ。寒さに弱く庭植えには適しません。花色は、赤・ピンク・赤紫・白に覆輪(ふちどりした感じ)絞りなどがあり、総じて華やか。八重咲きが多く出回っています。酸性土壌を好み、土が合わないと、うまく花をつけないことがあるそうです。また、花を楽しみたい場合は、植えかえも毎年行う方がいいようですね。

2006年01月15日

-

初虚空蔵】

毎月13日は虚空蔵菩薩の縁日であるが、年始のこの日のことを言う。

2006年01月13日

-

つじつま

漢字で書くと「辻褄」で、「辻」も「褄」も裁縫の用語。「辻」は縫い目が十文字に合うところ、「褄」は着物の裾の左右が合うところ。すなわち裁縫の状態がきちんと合っているという意味。

2006年01月12日

-

塩の日

1569年(永禄11年)に上杉謙信が宿敵武田信玄に塩を送り、「敵に塩を送る」という言葉のもとになった。新潟県糸魚川市と長野県松本市を結ぶ「塩の道・千国街道」によって塩が運ばれた。

2006年01月11日

-

クロッカス

アヤメ科。球根植物。地中海沿岸の、ヨーロッパ・小アジアが原産地。ヨーロッパでは「春を告げる花」として親しまれています。草丈は10センチほど。花期は2~4月。花色は、黄色、紫、白など、白と紫の絞りもあります。日光をとても好みます。名前の由来は、ギリシャ語の「糸」を意味する言葉、「クロケ(kroke)」から。雄しべの先が三つに分かれて、糸をたらしているように見えるところからきています。雄しべを香辛料に使う「サフラン」とは、とても近い仲間。あちらは、秋に咲きます。ギリシャ神話には、こんな伝説もあります。美青年「クロッカス」は、羊使いの娘「スミラックス」と相思相愛でしたが、神々に反対され、クロッカスは自殺してしまいます。これを哀れんだ花の神フローラは、青年をクロッカスの花に変えた・・・というものです。悲恋のあげく・・・ちょっと悲しい伝説ですね。しかし、早春の日差しをいっぱいに浴びて咲くクロッカスの花は元気いっぱい。「信頼」に足る咲きっぷりを披露してくれるに、違いありません。

2006年01月10日

-

手紙

あるところに、ケチがおり、知人に手紙を出すのに、紙を使ってはもったいないとも木の葉に用件を書いて、使いの者に持たせてやった。ところが、手紙をもらった方も、そうとうなケチで「木の葉を使うのはもったいない」と、使いの者の手のひらに、返事を書いて帰した。このように、紙の代わりに手を使ったので、「手紙」という言葉が出来たと言われている。

2006年01月09日

-

カンデラブラ

系 統 :ハイブリッド・ティー・ローズ 作出年:1999 作出国:アメリカ 撮影地:長居公園-バラ園(千葉) その名のとおり、ろうそくの火の灯った「燭台」のように庭を彩る。 明るいオレンジ色の花が、房咲になって咲く様子は見事。

2006年01月07日

-

消防出初

1659年1月4日に旗本率いる定火消が上野東照宮前で一年の働きを誓ったのが始まり。消防の出初め式がこの日に慣例になったのは1953年(昭和28年)から。

2006年01月06日

-

ひとみの日

ひとみをいつまでも美しくという意味で、「1」「3」を「ひ」と「み」と語呂合わせした。

2006年01月03日

全19件 (19件中 1-19件目)

1

-

-

- 花のある暮らし・・・

- 実が付くと可愛い万両・さあ!今日か…

- (2025-11-21 10:37:58)

-

-

-

- 花と自然を楽しもう

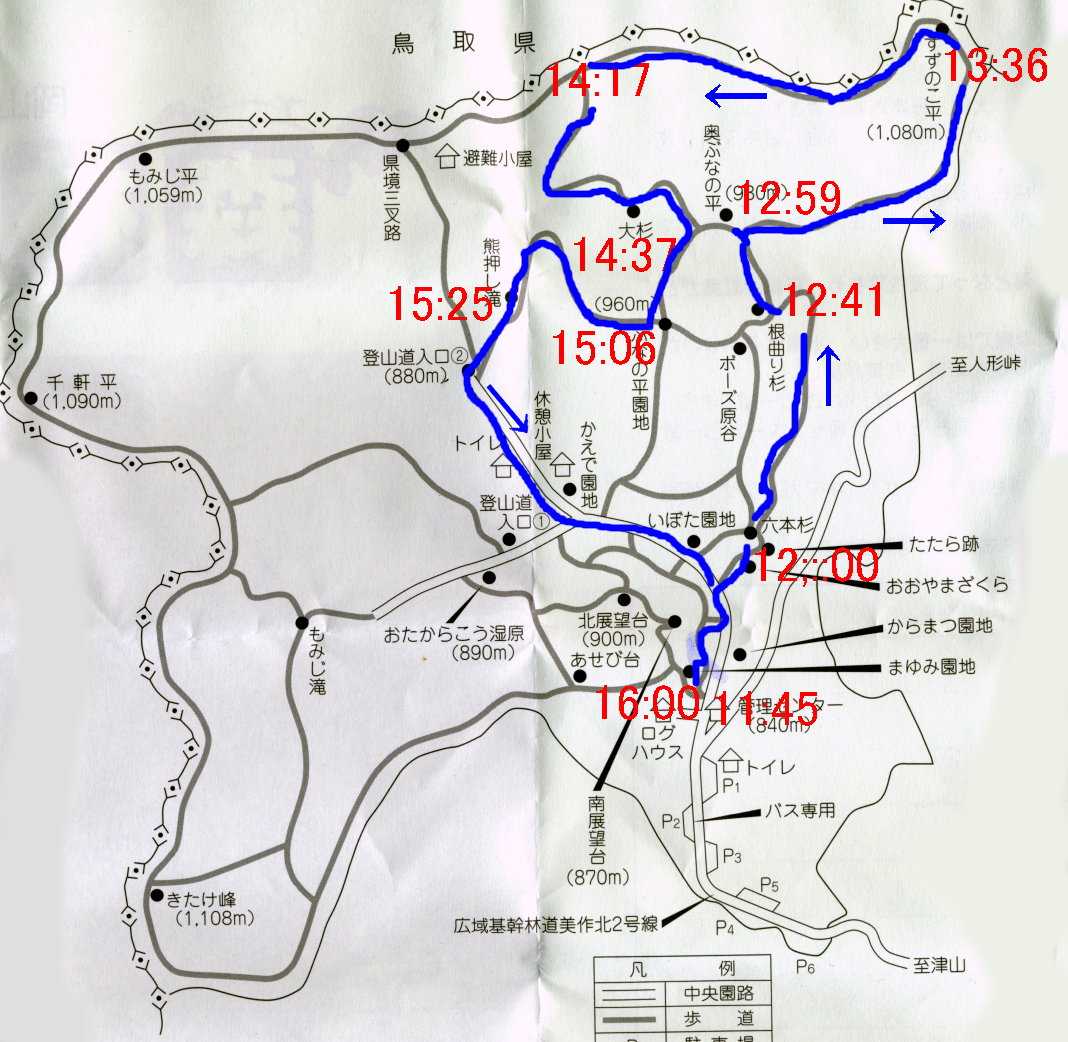

- 岡山県立森林公園(2)六本杉、根曲が…

- (2025-11-17 21:03:38)

-

-

-

- ミニバラが好き!

- 暑さでミニバラ次々枯れる 元気な大…

- (2025-08-22 21:43:41)

-