2007年11月の記事

全8件 (8件中 1-8件目)

1

-

米のとぎ汁をうやうやしく……。

米の研ぎ汁が、川、湖、海の水質汚染の原因のひとつになっているということを知ったのは、いまから15年ほど前だっただろうか。 ショックだった。 米は、なにからなにまで、重要な存在だと思いたかった。それなのに、水質汚染だなんて……ね。 思えば。 弥生時代に、この国に稲(作)が入ってきてからというもの、ひとはずっと米をといできた。おそらく、とぎ汁も大事に使われていたことだろう。いつの頃からか、とぎ汁を流し去るようになったところから、とぎ汁の不運がはじまるのだ。 実験によって、1合の米をとぐと、大さじ1杯のヌカが出ることがわかった。そうして1合の米を1カップの水でとぎ、そのとぎ汁をコップに入れて1日おくと、沈殿物ができるという。これが水の底にあつまりヘドロ化すると、川、湖、延いては海を汚染するモノになるというのだ。 しかし、米のとぎ汁自身に、どんな罪があるのか。 罪などありはしないばかりか、ほんとは大いなる力を秘めている。 ああでもない、こうでもないと考えこむなか、無洗米(とがずに炊く米)というのが登場した。なるほど、なるほど、と思った。 だけど。 農業を営む夫の両親は、昔ながらの米をつくりつづけていたし、 わたしのなかにある米のとぎ汁への思いというのもまた、絶ちがたいものだったのである。 とか言いながら。 ときどき、とぎ汁を遠く海に流してしまうようなこともある。 米をとぎながら、どんどんとぎ汁を流してしまう、という意味だ。 こんなことじゃ、いけないよね。 と、現在、家のなかでもっとも米のとぐことの多い、末娘とわたしは、一念発起。今年の夏ごろから、米のとぎ汁を使うシステムをつくった。米のとぎ汁を、2リットル入りの専用ペットボトルにためるのだ。 ためて、どうするか。 植物に与える。 大根や里芋の下茹でに使う(*)。 土鍋にとぎ汁を入れて煮、ひび割れを食い止める(*)。 身欠きにしんをつけておき、身をやわらかくする(*)。 ——*印は、使用後、冷まして植物に与える。 以前は、米をといではとぎ汁を大きいボウルにうつしていたので、すぐに植物に与えてまわらなければならなかった。とぎ汁が余ったからといって、突然、大根を茹でたりという唐突なこともした。 専用ペットボトルへの貯蔵は、必要なときに必要な量のとぎ汁を使うことを可能にした。うふふ。 米のとぎ汁にはー、と叫びたい。 米のとぎ汁には、ビタミンB1、B2、脂質、でんぷん質といった栄養が、たっぷり含まれていますー。すごいんですー。うちの植物は、米のとぎ汁のおかげで、元気ですー。 冷蔵庫と壁のあいだの隙間に、米のとぎ汁入りペットボトルを置いています。 ペットボトルにとぎ汁をうつすとき、漏斗(じょうご)が必要になります。台所の流しの下のとびらに、ほら、こんなふうに常備!

2007/11/30

コメント(3)

-

水筒たちの手入れをしました。

台所に、弁当箱と水筒の戸棚がある。 この家に越してきたとき、手伝ってくれた友だちが、ここに弁当箱と水筒を納めていきながら、「ちょっとしたお弁当屋さんのようだわね」 と言った。 言われてみれば、ずいぶんあるな、と思う。 来る日も来る日も弁当をつくる身になってみれば、だ。 その仕事に飽きないように、 少しでも新鮮な気持ちで取り組めるように、 工夫が必要だ。と、わたしは、思う。 それで、好きな弁当箱を集めた。 大きな声では言えないが、食べる側のことを考えてのことではなく、つくるわたしのことを、思ってのことだ。「お母さん、こういうお弁当箱じゃなくて、みんなが持ってるようなのがいいんだけど」 と、小学、中学生時代に訴える者がいた。 曲げわっぱや、春慶塗りの弁当箱にご飯とおかずを詰めて持たせていた。つくり手としては、その姿に励まされずにはいられないといったような、うれしい弁当箱だ。「みんなが持ってるようなのって、どんなの?」「きれいな色のプラスチック製で、クマやアヒルの絵がついてるヤツ」「ヤダ」 弁当(箱)と水筒は、いつも1組で出かけていく。 水筒は、弁当(箱)よりも、いっそう出番が多い。弁当を持っていかない日でも、出かけるときには、かばんに水筒を入れる。これは、幼いころからの習慣で、友だちと遊びに出かけるような日も持っていくので、呆れられることもあるらしい。 呆れられることをする、というのが、好きときている。 呆れられても、ばかにされても、やりたいことはやるんだ。 今朝、水筒の手入れをした。 キャップと筒の部分を念入りに洗い、茶渋で汚れているものは、漂白剤を溶かした水につける。 湯でさっぱりと洗い上げて、日に干した。 水筒たちがならんでお日さまを見上げている様子は、なかなか愉快。 宇宙人の合唱隊みたいだ。 水筒の容量は、200ccのモノから600ccまで。「coffee」専用のもあります。赤いフタの太った水筒は、スープも入れることもできます。

2007/11/22

コメント(1)

-

鉢花の植え替えをしました。

玄関前に、不思議なスペースがある。 小さな門もあるというのに、そこを通らずに道に出ることも、道から入ることもできる、玄関前のぽっかりとした場所。ちょっと不用心だし、開けっ放しの感じがするので、鉢植えを置くことにしている。脚の上に皿のような鉢をのせるタイプのものだ。 今年の5月ごろ、ここにサフィア(花の色は、白)を植えこんだ。花が鉢からしだれるように仕立てる。 昨年の秋口に植えたビオラからこぼれた種が、この鉢のなかに小さな芽を出していたのを、そのまま残す。せわしない日日、こんな思いがけない芽吹きを眺められるなど、見えない誰かさんからの贈りものだという気がする。 サフィアのとなりに、1株ナスタチューム(花の色:黄/凌霄葉蓮——のうぜんはれん)を植えてアクセントをつける。10月、ナスタチュームが弱ってしまい、そのあとに、プリンセスホワイト、というのを植える。これは、ジャスミンの仲間で、白い花がほのかに香る。 ずいぶん長いこと目をたのしませてくれたサフィアが、11月のはじめ、とうとう花をつけなくなった。「ありがとう」と「さよなら」を言い、ビオラに植え替える。鉢のなかに自力で芽吹いたビオラも、まだ花はつけないが、元気に葉を茂らせている。うれしや。 植え替えを終え、遠巻きにそれを眺めて悦に入っていたとき、ふと、門の前の地面に目がいく。ここは、小さな小さな、小さな三角形の空き地である。 この空き地が、言うのだった。「何か植えてくれてもいいですよ」 はっとする。 家というものは、たとえ住み慣れても、つねに発見と出合いの可能性を秘めた相手なんだということを、あらためて思わされるのだった。 馴染の花屋に走った。 午前中ビオラをもとめたばかりなので、花屋の奥さんが、あら、と言う。「鉢に花が足りませんでしたか?」「小さな空き地をみつけちゃって……。またビオラを植えようかな」 銀色に輝く葉っぱ、発見。素敵。「シロタエギクです。背も高くなるけど、あまり高くしたくなければ、ときどき上をつまむといいですよ」 これにしよう。 シロタエギクと、オレンジ系のビオラと。 うまく花と葉を選べたので、気が大きくなり、ちょっと欲張る。ゼラニウムと出合いたい気持ちを思いだしたのだ。「白花のゼラニウム、ありますか?」「ごめんなさい。いま、赤とピンクだけなんです」 そうよね、何もかもいっぺんに、というのはつまらない。 白花のゼラニウムは、また、今度。 ビオラは、黄色と、黄に黒目。ツルがのびているのが、プリンセスホワイトです。夏のあいだ、たのしんだナスタチュームは、葉と実を食べることができるんですって。知りませんでした。「ぴりりと辛い葉は、サラダや、サンドウィッチにすると、とても美味しい」と、園芸の本で読みました。来年は、きっとためしてみます。 門の前の、小さな小さな、小さな三角形の空き地(!)です。シロタエギクとオレンジ系のビオラ。角形の地面全体に植えずに、ちょっと控えめに植えてみました。

2007/11/21

コメント(1)

-

刻みものが、好きです。

わーい。 わーい。 ひとりでに、足も手も、踊っている。 10月に出かけた静岡県藤枝の、いまは仲間になったつもりの「大井川の木で家をつくる会」(ハイホームス)の皆さんから、檜(ひのき)の木のまないたが届いた。 まず。おくってくださった皆さんの気持ちが、うれしい。 つぎに。いいまないたが欲しかった。夢がかなった、という想い。 あこがれの道具や調度品というのが、ある。 いいな、と思う相手と目が合って、そのままうちに住んでもらえた、というモノも少なくはない。 が、反対に、思い描くようなものと出合えなかったり、値が張るので手が届かなかったり、その他の理由で、手に入らないまま何年もどうかすると何十年も過ぎてしまうことがある。 ひととの出会いも神秘だが、モノとの出合いだって、かなり神秘的だといえるだろう。その時が来ないと、ひととだって、モノとだって、めぐりあえない。 出合いの意味も、相性もたしかめずに妥協すると、しっぺ返しがきたりするでしょ。しっぺ返しが、「だめじゃん、アタシ」ですむ場合はまだいいが、相手の存在価値を貶(おとし)める結果につながれば、「だめじゃん」では、すまない。やっぱり慎重にならないと……。 まないた。 じつは、いままで浅草の道具屋で買った500円の桐のを使ってきた。500円という値段がわるいわけではない。わるいのは、まないたの使い道をわからないまま過してきたことかもしれない。 ほんとの意味でまないたと出合えないまま25年間を過してきて、このたびとうとう、まないたと出合える自分になれた。そんな気がした。 大井川の木=檜の木でつくった分厚い、木のことばがこちらにむかって来るような存在感のまないた。 いきなり刻みものをした。 冷蔵庫の野菜をつぎからつぎへと引っぱりだして、刻みに刻んだ。 ああ、刻みものが、好きだ。 考えごとをするとき。こころ乱れているとき。しょんぼりのとき。 どんどん刻む。 刻んでいるうち、気持ちが整理されたり、落ち着いたり。それで、サラダや、スープ、鍋の具ができれば、一石二鳥ってもんだ。 それにしても。 こんなにいいまないたで、野菜が刻めるなんてね。刻んでいるうち、刻んだ野菜がぼーっとぼやけて。きれいに刻んだつもりなのにね。「お母さん、泣いてんの?」 いただいた、大井川の檜のまないた。重厚で、向かいあっていると、包みこまれる感じです。 プラスチックのまないたも愛用しています。グリーンのが、野菜用。透明のが、魚肉用。小さいのが、薬味用。野菜用は、この上で切って、そのまま鍋のなかにすべり落とせるところが重宝。魚肉用は、匂いや汚れを気にせず、使えてありがたいです。 刻みました!大根、長ねぎ、にんじん、レタス(の、白い芯に近い部分を中心に)。これは、サラダにします。長ねぎの入ったサラダというのが、大好きです。

2007/11/16

コメント(1)

-

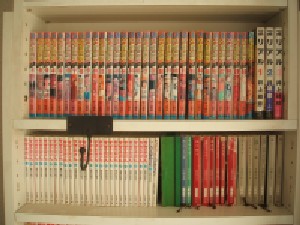

「天才ですから」と、つぶやいています。

久しぶりに、あれを読んだ。 読みはじめると、どうしてもつづけて全31巻読み切ることになる。読み切るための時間が不足しているような気がしたが、とにかくパワーがほしかった。 ええい、読んじまえっ。 暮らしのバランスがくずれることが、ある。家のこと。仕事。その他。それぞれの量に問題があるのよ、と文句を言いながら、バランスがくずれているのは、暮らしではなく、自分自身のここ(胸)。わかってる……。 疲れ? たぶんそうだ。 倦怠? それも、ある。 とにかく、なんだかみーんないやになっちゃって、することなすこと、うまくいかない。つい最近、そういうことが起きた。 そんな場面での、「読んじまえっ」だった。 この全31巻の正体は、『スラムダンク(SLAM DUNK)』(集英社)。 まんがだ。バスケットボールのまんが。 しびれるような名せりふが、いくつもある。 これまで30回は読んだが、何度読んでも力をもらえる。読むたびに、ぐっと来る場面が、変化しているようでもある。自分の弱っている部分に、ドン、とくる。 このたび、ドンときたのは、こんなやりとり。 「もう勝てねーとでも 思ってんのか」(桜木) 「何だと…」(赤木) 「おめーが 簡単に言うよーな点差じゃねーぜ…」(三井) 「あ?バカめ」(桜木) 「おめーらバスケかぶれの常識は オレには通用しねえ!!」(桜木) 「シロートだからよ!!」(桜木)(『スラムダンク』28巻より)〈ちょっとだけ、あらすじ〉 神奈川県立湘北高校1年生の桜木花道(はなみち)は、かわいい同級生「ハルコさん」の「バスケットは… お好きですか?」というひと言に誘われ、バスケット部に入った。赤いリーゼントのヤンキーとしてならしていた桜木は、はたしてバスケットマンになれるのか……。 しかし。すったもんだはあったものの、桜木は基礎練習に励んだ。部員たちが全国制覇を目標に練習する体育館のすみっこで。 湘北高校は県大会を勝ちすすみ、ついに悲願の全国大会出場を決めた……。 ああ、待って。『スラムダンク』を知らないアナタ。 バスケットには興味ないって? そうじゃないんですってば。 バスケットをまったく知らなくても、胸のあたりをがしっとつかまれる。 自分の毎日を、考えさせられる。 掲出のやりとりも、然り。なにかをつづけてきて壁に突き当たるときって、中途半端にクロート(玄人)化していることが、ある。 そうして簡単に、「そんなの無理よ」とか、言う。「もう手いっぱいよ」と、嘆く。『スラムダンク』の桜木花道クンは、ちがうんだな。口癖のように、「天才ですから」とつぶやきながら、常に、挑戦している。練習している。バスケットがうまくなりたい一心で。 『スラムダンク』。 くりかえしを生きることの意味を、そのすばらしさを思いださせてくれる。 くりかえしのなかで、自分にもきっと何かが見えてくるだろう。 ——そんな気持ちになる。 上達しているんじゃないか。 ——と、いう気もしてくる。 だから、このマンガは、「日日のくりかえしに疲れている場合じゃないわたしたち」の必読書なんじゃないか、と思うわけだ。 主将赤木、メガネ君(木暮)、三井、宮城、流川(るかわ)にも、是非、アナタを会わせたい。そうだ、監督の安西先生を忘れては、いけないな。 安西先生の名せりふも書いておこう。 「あきらめたら そこで試合終了ですよ…?」(『スラム ダンク』27巻より) ああ、元気でたでた! それにしても、ページを繰るほか、なんにもしていないはずなのに、読破したあと、どうして、こんなに汗かいているんだろう、わたしは。 長女、小6のクリスマス。サンタクロースが『スラムダンク』全31巻を枕元に届けてくれました。その苦労、その重み、なぜだかわからないけど、わが事のように思い返すことができます。サンタクロースさん、アナタは、えらいっ。 ついでに。子どもたちの本棚に、頑丈なフックを1つずつつけました。出かけるとき着ようと決めた服(ほかの誰か——きょうだいや、母に先に着られてしまわないように)や、持ち物を下げておくフックです。

2007/11/13

コメント(2)

-

冷蔵庫のなかには、約束の領域があります。

うちに遊びにやってくるひとは、なぜだか、冷蔵庫のなかを見たがる。見たって、おもしろいようなものは入っていないが、見せて困るようなものもないので、「あけて見てもいいよ」と、なる。 冷蔵庫をあけ、なかを覗いたひとは決まって、言う。 「ね、これ、なあに? 『おべんとう』っていう小さな垂れ幕」「ああ、それね」 うちには、ネズミが出るのよね。 このネズミときたら、食いしん坊。 夜な夜な出てきて、冷蔵庫のなかのものを食べちゃう。 朝になって、弁当用にと心づもりしていたものが食べられているのを発見したときの気持ちって、わかる? こういうときよ、わたしがあばれるのは。 え? ほんとだってば。 ほんとうにあばれるの。フライパンをふり上げながら、ネズミを追いかけたことだってあるのよ。 でも、こんなことくり返しちゃいられない。 わたしは、冷蔵庫の扉に貼り紙をしたの。「ネズミさんへ」ってね。 ああ、あのね、うちに住んでるネズミは、ちょっと教育があるらしくてさ、文字が読めるの。「ネズミさんへ。れいぞうこのなかの『おべんとう』というふだのうしろにあるものは、たべちゃいけません。ほかのものは、たべてもかまいません」 以来、まあ、ネズミとのあいだは平和かな。 お気づきのことと思うが、ネズミとはつれあいのことである。 つれあいをネズミ呼ばわりとは、と言うことなかれ。 わたしは、つれあいに対して尊敬も愛情も抱いているつもりだが、夜更け、「夜のつまみ探し」をする彼は、わたしにとっては、食いしん坊のネズミだっ。 冷蔵庫のなかに「おべんとう」という小さな垂れ幕をかけることを思いつくまで、幾度、ネズミとわたしは喧嘩をしたことだろうか。「おべんとう」という合図。 こんなささやかなことで、ものごとというのは、納まるものなのだ。システムづくりというのは、そんな一面がある。 弁当のおかずをちょっとずつ貯めておくのは、たのしみです。晩のおかずをアレンジしたり、残った材料でぱっとこしらえたり。このごろは、上ふたりの娘たちも、同じように、おかずをちょっとつくって容器に入れておいてくれます。自分たちの弁当のおかずにもなるので、あたりまえといえば、あたりまえなんですが……。容器は耐熱で、大きさは10×10cm、高さ5cm。

2007/11/09

コメント(2)

-

なつかしい筆箱をみつけました。

タンスのひきだしを整理していたら、隅っこから、筆箱がふたつ出てきた。ああ、ここにしまってたのか。 長女と二女、小学校時代の筆箱。 ふたりとも小学校の6年間、ひとつの筆箱を使いつづけたので、それは相当くたびれていたし、この先使うことはないとわかっていたが、捨てることができなかった。 こんどは、わたしの子ども時代のはなしだ。 わたしは、帖面でもほかの文房具でも、さいごまで使いきることのできない子どもだった。 新しい帖面を使いはじめるときには、わくわくした。「さあ、さいごのページまで、使いきろう。字もていねいに書くぞ」 と、誓う。 それなのに……。 どうしても、それができなかった。帖面の半ばで「思っていたのとちがう」状態になる。つまり、急いで書くために字が乱れたり、勉強に飽きていたずら書きをしたり。 こうなると、もう帖面に対する興味がなくなり、そうなった帖面にひきずられて、勉強や宿題にも身が入らなくなる。「よし、やりなおそう」 と、ある日決心する。 決心の裏付けとして、新しい帖面が必要になる。「さあ、さいごのページまで、使いきろう。字もていねいに書くぞ」 その、くり返しだった。 果たせなかった自分の夢を、子どもに託すということは、思いもよらないことだ。子どもは子ども、わたしはわたしだ、とつねに思っている。 そう豪語する陰で、わたしは小さな夢を子どもに託したことがある。1冊の帖面、1つの筆箱を使いつづけるというのが、それ。 小学生になるとき、筆箱を手渡してやりながら、「ずっと使いつづけておくれね。できれば6年生まで」と、噛んで含めた。 その結果、長女と二女は、筆箱を使いきってくれたのだった。うれしかった。 現在、小学4年生の末の子どもも、筆箱4年めに突入。「○ちゃんも、☆ちゃんも、しょっちゅう筆箱かえるんだよね。不思議」 とか言っている。 子どもたちが、たいして苦でもなさそうに、ひとつの筆箱を持ちつづけたり、1冊の帖面を使いきるのを眺めながら、わたしは、自分の子ども時代を思いだしてこそばゆくなる。 そうして……。 あの頃の分をとり返すためにも、モノをできるだけ長く使いたいと、思うのだ。 これが、なつかしい筆箱です。 末の子どもの、ただいま、活躍中の筆箱。 鉛筆は、手まわしの鉛筆けずりと「肥後守」を使って削っています。短くなってきたら、サックを付けて……。 サックも付けられないほど小さくなった鉛筆は、桐の箱へ。宝物のひとつです。

2007/11/06

コメント(1)

-

その日さいごの台所仕事は、「くるくる」です。

台所に行き、やかん1杯の湯を沸かす。 そして、ガス台横に置いた台布巾を見るともなく、見る。 ——これが、1日のはじまり。 台布巾で、そこらじゅうを拭いて、洗い立ての台布巾を水でぬらし、絞る。これを半分に折り、端からくるくる巻くのが、わたしの癖だ。 ——これが、1日の台所でのさいごの仕事。 今朝。 台所に行ってみると、ポトフがつくってあった。 鍋のふたをあける。 いい匂い。 想像するに、昨日「晩ごはんはいらない」と言って出かけた長女が、外食せずに帰ってきて、「あ、ポトフが食べたい」と思い立ち、つくったものと思われる。 今朝は、これをいただくとしよう。ラッキー。 ガス台横を見ると、台布巾が、わたしが絞ってくるくる・きちきち巻いた姿のまま、置かれている。あれ? ポトフをこしらえるには、調理台で野菜を切ったり、それを鍋にほうり込んだり。つまり、そこらを汚したり、濡らしたりすることになろう。 台布巾が、活躍したはずなのに。 「おはよう。ポトフ、おいしくできたんだよー。食べてね」 と言いながらやってきた長女に、「サンキュ。あのね、台布巾のことなんだけど。あなたもくるくる巻くの?」「だって、お母さん、夜寝る前、そういうふうにして置くじゃない。だから、いつもきちきちに巻いてるよ、アタシも」(……)。 自分のちょっとした合図が、ばれてた……。 なんのための合図かと問われても、困る。 その日1日分の「めでたしめでたし」という合図、かな。 それを夫に告げると、ボクも末の子に、たしなめられたことがある、と笑う。「そうじゃないよ。台布巾はさ、こうやって、ふたつに折ってくるくる巻いて置くんだよ。あ、だめ、もっときつく!ってさ」 家のなかには、わたしのヘンテコな癖が、そこここにあって、ときどき、自分でも可笑しくなる。たとえ家の者たちであっても強要することなんかはできないような、癖。 わかるものなんだなあ、と、きょうはちょっと恐れ入る。 これが、ガス台横の、くるくる・きちきちです。 お手拭きタオルも、きちきち・くるくる。お手拭きには、約20センチ四方のプチタオルを使っています。

2007/11/02

コメント(1)

全8件 (8件中 1-8件目)

1

-

-

- 素敵なデザインインテリア・雑貨♪

- [送料無料] ダーツ & はんこ & …

- (2025-11-13 21:04:35)

-

-

-

- 朝だ朝だ元気にスタート!

- おはようございます!昨日届いたバッ…

- (2025-11-19 10:48:01)

-

-

-

- ささやかな幸せ

- 【CHANEL】ホリデーラッピング 始ま…

- (2025-10-31 15:00:05)

-